Investigación arbitrada

Teoría de la activación humana: una oportunidad para el desarrollo de la potencialidad del talento en el contexto escolar

Theory of human activity: an opportunity for the development of the potentiality of talent in the school context

Teoría de la activación humana: una oportunidad para el desarrollo de la potencialidad del talento en el contexto escolar

Educere, vol. 22, núm. 73, pp. 649-663, 2018

Universidad de los Andes

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Internacional.

Recepción: 25/06/2018

Aprobación: 15/07/2018

Resumen: El propósito de esta investigación fue Elaborar la teoría de Activación Humana para el desarrollo del potencial de talento en el contexto escolar. La orientación epistemológica fue dada por el pensamiento complejo y la metódica Emergente-Configurativa se desarrolló en tres fases: 1) la preconfigurativa en la que se planteó la visión problemática desde el contexto escolar y el cuestionamiento de los paradigmas psicoeducativos 2) La configurativa que permitió procesar las teorías científicas establecidas y las teorías empíricas emergentes 3) La reconfigurativa, presenta los resultados, teoriza los términos: activación, potencial y talento humano, los componentes de la teoría: elementos, principios filosóficos y dimensiones. Todos tejidos de manera sistémica, hologramática y compleja para dar lugar a la pedagogía activadora del talento humano.

Palabras clave: activación humana, potencial humano, desarrollo de talento.

Abstract: In the present research work, the fundamental objective was to develop a theory of human activation to be applied in the development of potential talent existing in school contexts. The epistemological orientation followed was based on complex thinking and emergent-configurative methodology and it was developed in three phases:1 The preconfigurative phase in which the existing problematic was seen from the school context and the questioning of the psychoeducational paradigms. 2 The configurative phase which allowed to process the established scientific theories and the emerging empirical theories. 3 The reconfigurative phase in which the results obtained are presented. In this phase the terms are defined: activation, potential and human talent as well as the components that underlie the theory: elements, philosophical principles and dimensions, aspects intertwined systemically, hologrammatically and complex capable of generating the sought pedagogy capable of activating talent human.

Keywords: human activation, human potential, talent development.

La reflexión acerca del valor de lo humano, la existencia, el destino de la humanidad y del planeta, resulta imprescindible en la actualidad y es la educación, como proceso fundamentalmente humano, la que está llamada a comprometerse en esta misión. A partir de esta argumentación emerge la necesidad de una educación para la activación humana, que permita el desarrollo del potencial del sujeto, que se enfoque en su ser y su talento.

En estos tiempos tan convulsionados, son muchas más las características humanas, individuales y sociales que tienen que cultivarse desde la educación. Preocuparse por el ser humano que demanda la sociedad y el planeta resulta muy complejo, se necesita saber vivir principios de integridad universal, de solidaridad, con el sentido de los ideales y los valores planetarios, hacerse responsable de la vida, acceder a los derechos fundamentales, saber trabajar, comunicarse; en fin, para pretender ser feliz cada vez se demandan más saberes, habilidades, conocimientos, procesos que lo permitan; por esa razón hay que detenerse a reflexionar, a sistematizar el camino andado, para pensar y teorizar sobre el talento humano y en cómo activar todas las potencialidades que le son intrínsecas.

Esta investigación se sustentan en el pensamiento complejo, sistémico, transdiciplinar y se estructuró por razón de un diseño emergente con una lógica configuracional. Con esta orientación se asumió que la realidad es múltiple e intangible, sin embargo se puede reconfigurar permanentemente a partir de relaciones dinámicas y complejas que permitan comprender, interpretar e intervenir la realidad para dar respuesta a los problemas que nos aquejan.

De acuerdo con Leal (2010), la matriz epistémica constituye la fuente que origina y rige el modo general de conocer, dando origen a un sistema de ideas: una cosmovisión, una teoría, una ideología, métodos y estrategias correspondientes a un paradigma científico para abordar una realidad, sea esta natural o social. De esta forma, los sistemas de ideas noológicos, están absolutamente articulados a los paradigmas, los cuales se caracterizan por contener instancias cerebrales, espirituales, computantes, cogitantes, lógicas, lingüísticas, teóricas, culturales, sociales, históricas que de él dependen.

Ahora bien, de cara a un paradigma positivista, mecanicista, instrumental, de simplificación, Morin (2003) plantea la complejidad y el pensamiento complejo basado en los principios de relación, emergencia y auto-eco-organización; el mismo centra todo fenómeno autónomo en relación con su entorno, el cual depende del punto de vista o focalización adoptada por el observador/conceptuador.

Según el mismo autor (2016), lo complejo surge cuando un fenómeno posee rasgos que son a la vez complementarios, concurrentes y antagonistas; donde las identidades pierden sus claridades y distinciones; hay desórdenes e incertidumbres; las causalidades no son lineales ni claramente determinantes; donde se producen emergencias. A más de esto, lo complejo se reconoce en la tesis de la activación humana por varios aspectos: la necesidad de asociar el objeto a su entorno; la necesidad de unir el objeto a su observador; y el objeto ya no es principalmente objeto sino, más bien, un sistema organizado.

El pensamiento complejo, como método del pensamiento, es una herramienta para alcanzar una interpretación sistémica del universo, una visión de conexiones y uniones entre las cosas; orientado a construir perspectivas conectadas o tejidas de la realidad. Así también, está basado en nuevas reglas, es decir, otra lógica de comprensión de los fenómenos denominada principios supralógicos. Estos aspectos aportaron unas características metodológicas, con los cuales se estableció una serie de principios para pensar y organizar el sistema de ideas y conceptos de esta investigación. (Morin, 1998).

La característica principal de la metódica es la relación permanente, inseparable y recíproca entre sus elementos, los cuales se aluden mutuos, cíclicos y continuamente en la comprensión de los fenómenos y en la reconfiguración teórica. Con esta naturaleza, podemos hablar de un plano del sujeto cognoscente, plano gnoseológico y un plano sistémico.

Ahora bien, el diseño de investigación se refiere al plan global que integra de un modo coherente las estrategias previstas para responder de manera clara las preguntas de investigación; en otras palabras, orienta al investigador sobre lo que debe hacer para lograr los objetivos. (Hernández, Fernández y Batista, 2014; Balestrini, 2016).

Sin embargo, sustentados en la matriz epistémica de la complejidad, el diseño emergente de esta investigación se acoge a la lógica configuracional, entendida, de acuerdo con Leal (2009), como un proceso donde el investigador, de forma creativa, organiza la diversidad de lo estudiado y de sus ideas en momentos de producción conceptual, que encuentran continuidad en su construcción teórica y contribuye a la creación de un método propio que ayude a pensar; en este caso sirvió para responder a los desafíos del problema relacionado con el desarrollo del potencial de talento humano, pero se fue construyendo durante el proceso.

Los principios de complejidad, como ya se ha reiterado, constituyeron una base importante del proceso investigativo en la configuración de la perspectiva de la Activación Humana para el desarrollo del potencial de talento en el contexto escolar. En este sentido la lógica configuracional y la denominación de la estructura de complementariedad del modelo de Murcia y Jaramillo (2008), vinieron a facilitar la planificación y desarrollo del diseño emergente de investigación, así como la posibilidad de articular los aportes más significativos de distintas tendencias investigativas, enfoques teóricos, instrumentos, métodos y técnicas, para alcanzar la intencionalidad de la tesis cuyo propósito fue generar un constructo teórico tejido mediante pliegues, repliegues y despliegues a través de momentos que ejercieron entre ellas una relación recíproca y continua.

Para este diseño emergente configurativo, se realizó una adaptación del modelo de Murcia y Jaramillo (2008) quienes expresan: “un enfoque desde la complementariedad consiste en construir desde la comprensión del problema, los procedimientos más adecuados para aproximarnos a una realidad que se nos aparece más compleja” (p. 98). Estos autores proponen tres momentos que interactúan durante el proceso de investigación y la construcción teórica: preconfiguración, configuración y reconfiguración.

Preconfiguración del fenómeno de estudio

La primera fase de la investigación corresponde a la Preconfiguración de la realidad, en ella se evidencia la problemática relacionada con la fragmentación, la visión parcelada y reducida del desarrollo del potencial humano, reflejado en lo social, en lo paradigmático y en lo educativo.

Este aparte comprende: una visión contextual, en la que se presenta una aproximación de la realidad sociocultural y educativa del estudio, desde donde se cuestionan las perspectivas en torno al ser humano. Una visión paradigmática a partir de la cual se cuestionan los paradigmas psicoeducativos y se plantean las características y elementos que se acercan o se alejan de la explicación del desarrollo del potencial humano. Una visión problemática en la que se presenta el problema de investigación respecto a la realidad, a la necesidad que deriva en las interrogantes de investigación y en las intenciones del estudio.

Visión Contextual: cuestionamiento de la perspectiva social y educativa en torno al ser humano

La visión contextual pretende mostrar la realidad social y educativa estudiada, asociada al desarrollo de talento humano. El proceso permitió obtener una dirección inicial en el abordaje del tema, el cual se fue delimitando en forma progresiva quedando constituido con los siguientes contenidos:

-

Humanidad, naturaleza humana y la condición humana.

-

La civilización humana: superación de la crisis en la sociedad.

-

Necesidad de apelar a los derechos humanos: la educación ha sido vaciada de humanidad.

-

La deshumanización en la escuela moderna.

-

El sujeto en el contexto escolar más allá del enfoque técnico de currículo e inteligencia.

Visión paradigmática: cuestionamiento de los paradigmas psicoeducativos para el desarrollo del potencial humano

La concepción de la educación pudiera estar reestructurándose significativamente en los últimos años dados los aportes de diversas disciplinas, de enfoques científicos de la neurociencia como las inteligencias múltiples, estilos de aprendizaje; en todos ellos la noción del hombre y su potencial ha cambiado, dejando atrás posiciones limitantes del sujeto.

El ser humano y sus potencialidades se sometieron por muchos años a la medición y clasificación, desconociendo el proceso interno de aprendizaje. Estas concepciones condujeron a los docentes a ser protagonistas de la educación, relegando al alumno a una posición de depositario de conocimiento, valorando únicamente el conocimiento acumulado a lo largo de los años de formación académica, omitiendo por completo otros rasgos como emociones, valores, habilidades, destrezas propias y el aspecto socio cultural del individuo.

Sobre este aspecto, al igual que en cualquier estudio científico, se requiere partir de conocer la influencia paradigmática sobre el área educativa y el desarrollo del potencial humano, sabiendo que el paradigma es un conjunto de creencias o teorías aceptadas por la generalidad de la comunidad científica que sirven como referencia básica no discutible para la actividad científica. Tal como lo expresa Kuhn (2004) “…ni la razón ni la empírica son los elementos que sostienen el conocimiento, sino la fe de las comunidades que los sustentan”. (p. 55).

En este sentido, importó el análisis de los paradigmas psicoeducativos que han influenciado y orientado de distintas formas el proceso educativo, por cuanto han sido bases y fundamentos para la educación en los últimos tiempos y están plenamente vigentes, implícita o explícitamente, en el contexto escolar. Es decir, aunque han convivido en época, son diversos los paradigmas psicoeducativos que se han usado y se usan en el sistema escolar, como es lógico, proponen formas diferentes de entender los procesos educativos en sus distintas áreas: contrarias o complementarias; pero en consecuencia, su aproximación e influencia en el desarrollo social ha sido determinante.

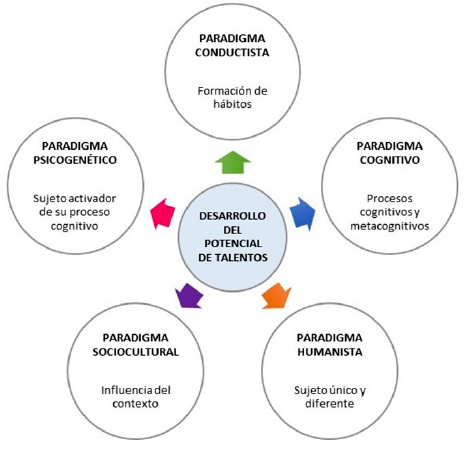

Por tanto, el fin de analizarlos en este estudio consistió en desvelar las aportaciones y limitaciones que se derivan de los paradigmas: conductista, humanista, cognitivo, constructivista y sociocultural, para el desarrollo de talentos en los niños. Se puede afirmar que, aunque todos los paradigmas planteados han sido aplicados en la educación, la gran mayoría de ellos no nacieron ni se han diseñado como una teoría para la enseñanza, mucho menos como teoría para el desarrollo del talento humano; sin embargo, es necesario señalar que el conductismo, el cognitivismo, el constructivismo, como teorías de conocimiento, pretenden explicar “el aprendizaje”. Estos paradigmas no tienen entre sus metas argumentar, ni fundamentar, la realidad trascendente del hombre, sus objetivos principales están dirigidos a dar una explicación del proceso de conocimiento, con supuestos e implicaciones en la comprensión de la persona humana incompletos, inconsistentes o complementarios en algunos de sus términos; aunque repito, son innegables sus aportaciones a la educación.

De las investigaciones en neurociencia, se puede inferir que se plantea el talento como un rasgo con cualidades inscritas en el genoma humano, pero determinadas por el ambioma; de ahí que la escuela y por ende la educación debería estar centrada tanto en identificar como en desarrollar el talento presente en cada niño, adecuando a su vez niveles y dominios de los elementos y herramientas escolares que satisfagan las necesidades de todos. Desde esta visión, luego de la contrastación de los distintos paradigmas psicoeducativos, es justo señalar que producto de este análisis se extrajeron elementos de los diferentes paradigmas que se acercan a una perspectiva del desarrollo del potencial de talento, tal como se aprecia en la siguiente Fig. 1:

Fig. 1

Factores que acercan los paradigmas psicoeducativos al desarrollo de potencial de talento.

Autor: Soto (2018).

Luego de revisar los principales paradigmas psicoeducativos que fundamentan el proceso de aprendizaje, se puede decir que el sistema educativo ha erigido como pilares fundamentales la homogeneidad y no la heterogeneidad de los sujetos, la capacidad mental o la capacidad para resolver problemas, centrándose como tradicionalmente se viene haciendo, en aquellas asociadas al rendimiento o desempeño académico. La diversidad y necesidades pedagógicas en muchas ocasiones evocan más el déficit que la potencialidad, de modo que, como se observa en la siguiente figura, existen elementos y factores que alejan a los paradigmas de una perspectiva de Activación Humana para el desarrollo del potencial de talento.

Fig. 2

Factores que alejan los paradigmas psicoeducativos al desarrollo de potencial de talento.

Autor: Soto (2018).

Una gran debilidad de nuestra educación y de las posturas teóricas educativas predominantes hasta la actualidad, ha sido centrarse básicamente en actividades que enfatizan el uso del hemisferio cerebral izquierdo y sus funciones racionales conscientes, descuidando la intuición y las funciones holistas y gestálticas del hemisferio derecho, y ni hablar de las funciones del cerebro límbico y del cerebro básico: emociones, hábitos, pretendiendo catalogar a todos los individuos bajo un mismo postulado, obviando lo que verdaderamente significa reconocer y desarrollar las potencialidades y talentos presentes en cada sujeto.

Aun cuando cada uno de estos paradigmas ofrece diferentes posturas que tratan de explicar aspectos como: la concepción de la educación, objetivos de la enseñanza, estructura curricular y el papel que desempeñan los profesores y estudiantes en la práctica, se podría afirmar que no existe un paradigma que por sí solo contenga, contemple y explique satisfactoriamente el proceso de aprendizaje y desarrollo humano, tomando en cuenta al sujeto en forma holística. Más bien se aprecia la aplicación de estrategias respondiendo a necesidades específicas y propósitos perseguidos de forma puntual, pero ninguno centra sus postulados y sus procesos en el desarrollo de talentos.

Las soluciones apuntan al respeto de la dignidad humana, a la individualización y heterogeneidad de la educación. Al reconocimiento de los sentimientos, al conocimiento y manejo de las emociones. Es decir, se necesita una concepción de la inteligencia, de los talentos y sus potencialidades, que se perciba que ayuda a la gente y no que le alce más barreras, que contribuya a la activación de procesos humanos cognitivos, metacognitivos, intuitivos, creativos y sociales en el mundo de la vida escolar.

Visión problemática: de la realidad a las interrogantes y propósitos

Los aspectos antes expuestos muestran que el desarrollo del potencial humano se encuentra ausente en la realidad sociocultural y educativa, en este sentido, podemos afirmar que la acción escolar no está centrada en el estudiante y mucho menos en su potencial de talento, su centro son los contenidos curriculares y su evaluación; así como el énfasis de la organización y funcionamiento institucional es lo administrativo. El maestro en su rol de autoridad, pretende, por una parte, que todos aprendan de igual forma mediante un trabajo mecanizado, cuyos métodos se basan en la lectoescritura vista como un conjunto de habilidades divisibles y el cálculo como un saber cosificado que debe ser repetido y ejercitado. Por otra parte, no ha aprendido a trabajar con las diferencias, a identificar potencialidades ni a desarrollar el carácter y las virtudes de sus alumnos. En este contexto se menosprecia la constitución sentimental, intuitiva y creativa del ser humano.

Por eso, la gran mayoría de los niños y adolescentes que no encajan en este sistema escolar, se sienten desvalorizados al no tomarse en cuenta sus sentimientos, necesidades, habilidades e intereses, se sienten irrespetados por sus diferencias personales, sufren vergüenza ante el juicio negativo de su maestro, experimentan temor por la evaluación punitiva permanente, no aprenden a elegir ni a tomar decisiones con criterio, están aburridos en la mayoría de las clases por lo que tienen poco deseo y por lo tanto poca voluntad para realizar las actividades escolares, sienten estrés y ansiedad, aprenden a competir con el prójimo y suprimen la solidaridad. Como consecuencia, los estudiantes reaccionan o reproducen este trato con los demás, manifestando rebeldías, aislamiento o huyendo de la escuela; cuando esto ocurre, la escuela, y la sociedad por defecto, los etiqueta como flojos, fracasados escolares o desertores, y a priori se emiten diagnósticos, tales como bajo rendimiento, dificultades de aprendizaje, dislexia, déficit de atención e hiperactividad, autismo, entre otros. La diversidad se etiqueta para colocarla en otro lugar y justificar de ese modo la exclusión implícita o explícita.

En este contexto la organización, las prácticas y la comunicación escolar están alejadas del desarrollo del potencial humano, la escuela no está cumpliendo a cabalidad con su función social y humana, por el contrario lleva al sujeto a afectarse internamente, sintiendo malestar, rabia, miedo, inconformidad, lo que unido a otros males sociales producen condiciones que pueden generar acciones negativas: pasividad, agresividad y violencia, conductas que con el tiempo resultan difíciles de remediar. La escuela tiene responsabilidad en el sano desarrollo del potencial de talentos del estudiante, lo cual es una necesidad y un derecho del ser humano, no hacerlo tiene repercusiones importantes en el bienestar personal y social.

Se puede decir que aunque diversas teorías han intentado establecer vías para resolver la crisis del conocimiento en el área sociocultural y educativa, los aportes de los paradigmas psicoeducativos no han dado respuestas integrales al problema de la educación institucional; se requiere por tanto, caminos teóricos y pedagógicos más holísticos que coloquen al sujeto en el centro de la educación y permitan desarrollar el potencial humano. De allí que nos preguntemos:

-

¿Se puede generar una teoría que represente al ser humano de una forma integral, holística, que supere la fragmentación, la visión parcelada, reducida?

-

¿Cómo observar el potencial de talento humano?

-

¿Cuáles son los componentes que pueden configurar un constructo teórico relacionados con activación de procesos humanos para el desarrollo del potencial de talento en el contexto escolar?

-

¿De qué manera se puede desarrollar y formar el potencial de talento humano?

-

¿Qué características podría tener una pedagogía activadora del potencial?

-

En función de estas interrogantes se vislumbran las intenciones del estudio, así desde una posición general se pretende:

Generar la Teoría de Activación Humana para el Desarrollo del Potencial de Talento en el Contexto Escolar

Asimismo, desde una posición específica relacionada con la metódica y la acción investigativa se intentó:

- 1. Preconfigurar desde un análisis crítico de los contextos sociales y educativos, paradigmáticos y escolares la necesidad de una teoría de la Activación Humana.

- 2. Configurar un marco referencial a partir de teorías científicas y antecedentes intrínsecos que evidencie cómo se identifica el potencial de talento en el contexto escolar.

- 3. Reconfigurar la racionalidad epistémica a través del entretejido de los componentes: elementos, principios y dimensiones de la teoría de la Activación Humana.

- 4. Proyectar el proceso pedagógico activador del potencial de talento humano.

Configuración epistémica del desarrollo del potencial de talento humano

Aquí se vislumbra el tránsito vivido hacia las referencias teóricas con las cuales la investigadora toma postura y sobre las que construirá el tejido teórico producto de esta investigación. Posteriormente, se anuncia la experiencia de un importante antecedente intrínseco que da cuenta de un proceso teórico práctico vivenciado a través de dos investigaciones que le proporciona a la teorización general derivada de esta tesis un elemento ético investigativo de gran importancia epistémica, debido a que se puede ilustrar el valor contextual y educativo de un constructo que se fue desarrollando desde una realidad transcompleja.

Huellas teóricas

En toda investigación se debe seleccionar un campo de estudio que motive y apasione al investigador, lo que corresponde al plano de su autoconciencia. Al enfocarse, según su consideración particular, en la apropiación y determinación de su objeto de estudio, se reflejará su historia personal y profesional, su progreso intelectual, su sensibilidad y crítica frente a hechos o situaciones que se derivan de su contexto inmediato, social y global.

La teoría de las Inteligencias Múltiples constituye un referente teórico importante junto con algunos enfoques de la neurociencia, tal como se planteará más adelante. Pero, además de estos referentes, tuvo gran valor los aportes de teorías gestadas en Venezuela que han alcanzado trayectoria internacional.

En este orden de ideas, el Dr. Luis Alberto Machado, es distinguido como uno de los representantes a nivel mundial relacionado con las investigaciones sobre inteligencia y sobre diferentes técnicas y herramientas para aprender a aprender. En 1975 presentó sus ideas en un libro que llamó La Revolución de la Inteligencia, las cuales fueron ampliadas en otras obras escritas que trascendieron: en los niños y jóvenes que se beneficiaron del programa aprender a pensar desarrollado a partir de su gestión como ministro de la inteligencia en Venezuela; en los docentes que se formaron en el área; y en prominentes investigadores que fueron influidos por él, como Reuven Feuerstein, Miguel López Melero, Margarita de Sánchez, con los que colaboró y construyó trabajos invaluables en Israel, México y China, donde sus versiones de programas para el desarrollo de la inteligencia aún tienen plena vigencia.

En 1979 y hasta 1984 formó parte del equipo del gobierno venezolano, desde allí invitó a los investigadores antes nombrados, también a Edward De Bono y a Robert Stemberg, a participar en programas para el desarrollo social y educativo. La Unesco (1984) reconoció el esfuerzo de cinco años de trabajo, valorándolo como un experimento pedagógico y cultural que puso en marcha mecanismos institucionales de todo tipo para promover el perfeccionamiento de la inteligencia humana en un país latinoamericano.

De igual forma se organizaron equipos de venezolanos para coordinar los proyectos, entre ellos: Margarita de Sánchez, David Vivas, Natalio Domínguez, Beatriz Manrique, Carlos Ruiz Bolívar, entre otros; incorporando al sistema educativo programas como Aprender a Pensar, Desarrollo de Procesos del Pensamiento, el programa de Desarrollo Instrumental, Estimulación Temprana, Creática, Ajedrez para la escuela, posteriormente la Psicolingüística, el Constructivismo, los cuales marcaron un hito en la capacitación colectiva tanto universitaria como de la comunidad de educadores nacionales. Algunas instituciones lograron capitalizar estos procesos mientras duraron los programas.

Algunos de los programas más significativos en los que la investigadora tuvo la oportunidad de participar como docente, desde donde se dio su devenir como investigadora, fueron: Aprender a Pensar en la primera mitad de los años 80; Enriquecimiento Instrumental aplicado a la Educación Especial entre los años 1985 a 1990 y Desarrollo de Procesos del Pensamiento años 90. Gracias a ellos se gestó en ella la curiosidad y el interés en el tema del desarrollo potencial, cuyos exponentes marcaron pauta en los posteriores trabajos de investigación que desarrolló como antecedentes a continuación se presentan: Teoría Triádica de Robert J. Sternberg, Teoría de Desarrollo Instrumental De Reuven Feuerstein y Teoría del Pensamiento Lateral de Edward De Bono

Ahora bien, por otra parte, se configuraron una serie de teorías referentes que sirvieron de piso para la reconfiguración. En el campo de la educación se ven coartadas las oportunidades de éxito del sujeto, dada la visión limitada que se tiene sobre la plasticidad y las potencialidades cerebrales; de manera que no se puede desarrollar lo que no se considera, lo que no se conoce, lo que no se practica.

Pizarro (2003) asegura que los nuevos conocimientos sobre el cerebro humano afectan, en forma directa el quehacer educativo, crucial en la intervención del docente y su interacción con los estudiantes, sabiendo que las experiencias arman la arquitectura cerebral. Enfatizando lo dicho, se hace indispensable acercar el estudio del cerebro humano al campo de la educación, aplicar y hacer uso de estos avances para contribuir al desarrollo humano en esta época, en esta civilización.

De modo general, todos los ámbitos requieren destrezas de un conjunto de procesos cognitivos, aptitudes, habilidades para la vida, inteligencias múltiples, estilos cerebrales y de aprendizaje y formas de aprender, es decir, requieren el uso de todo el cerebro, un marco de acción que considere la neurociencia la puesta en marcha del desarrollo del talento, y su aplicación a la educación. De aquí la importancia de este marco conceptual que sirvió de plataforma.

La escuela como generadora de referentes para la activación humana

Aquí se entrelazan fundamentos teóricos y empíricos que han marcado las vivencias personales de la investigadora en el proceso de aprender a trabajar por el desarrollo integral del ser y del potencial humano, quedando registrados en este trabajo como antecedentes intrínsecos. En sentido amplio, estos antecedentes representan el complejo de vivencia que hemos tejido en relación con el problema planteado; es decir, las experiencias relevantes adquiridas sobre el tema estudio a lo largo del tiempo. Dos trabajos de investigación preceden el planteamiento teórico de este artículo.

La primera investigación se trató de un proyecto sobre Estimulación Temprana e Inteligencias Múltiples. Dentro de la amplitud de sus resultados rescatamos para este estudio, el diseño y elaboración de un instrumento de diagnóstico de inteligencias en el ambiente escolar. El Proyecto fue de carácter nacional, avalado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con una duración de tres años y nueve meses; en el que una serie de profesionales dieron aportes fundamentales para la validación de los instrumentos y los resultados de la investigación en general.

La segunda investigación fue un proyecto longitudinal, también de tres años de duración, que tuvo como base los resultados del estudio anterior. En esta ocasión, el objetivo estuvo dirigido a crear un Protocolo de Instrumentos para observar y diagnosticar el Potencial de Talento en el contexto escolar. Se aplicó también en una institución educativa fuera del país, donde se creó a propósito de este proyecto, una unidad de investigación con personal de apoyo encargado de las actividades administrativas y de recoger la información. Un amplio equipo de trabajo contribuyó con rigor científico con la validación, la revisión y mejoramiento del proceso investigativo y la aplicación de instrumentos e informes que han permitido valorar el talento humano de cada niño.

Estas experiencias investigativas previas, que merecen ser reseñadas y difundidas en forma particular, resultaron cruciales en la elaboración de la Teoría de Activación Humana para el Desarrollo del Potencial de Talento en el Contexto Escolar que a continuación se presenta en la fase de reconfiguración.

Reconfiguración del fenómeno de estudio

Una vez preconfigurado y configurado el fenómeno, producto del estudio científico, continuo y sistemático, y creado un modo práctico de observar y descubrir los talentos en el contexto escolar, el reto es comprenderlos y plantear cómo desarrollarlos.

La reconfiguración de la racionalidad epistémica de la Teoría de la Activación Humana como una perspectiva del desarrollo de talentos, parte de la creación de un sistema de definiciones, ideas o axiomas, principios compuestos por nuevos elementos conceptuales surgidos de diversas disciplinas científicas y filosóficas, que buscan dar respuestas a un fenómeno, que si bien se manifiesta en lo social y educativo, coexiste, al mismo tiempo, con procesos psicológicos, biológicos, químicos, físicos, históricos, antropológicos.

Desde esta perspectiva, las ideas y conceptos estructurantes de la teoría son: la Activación Humana, el Potencial Humano y el Talento Humano. Los componentes de la Teoría de Activación Humana están constituidos por una serie de elementos, principios y dimensiones. Por último, se ha derivado de esta teoría la Pedagogía Activadora de Talentos.

Teoría del desarrollo de la potencialidad del talento en el contexto escolar

Siempre una definición describe y permite comprender un fenómeno, pero también tiene sus riesgos en cuanto se acerque o no a representar la realidad estudiada. Se asume ese riesgo con la satisfacción de haber dado avances respecto al paseo teórico dado en la fase de preconfiguración y la de configuración y de haber reconfigurado teorías ya existentes en una propia y complementada, pero con la certeza de que toda construcción teórica es inacabada y continua.

Conceptos estructurantes de la teoría

-

Activación Humana: Es el proceso sistémico de evolución consciente de las dimensiones del ser humano que lo lleva a conocer, desarrollar y usar su potencial. Dicho proceso se acciona a partir de la interacción del sujeto consigo mismo y con el entorno, que en primer lugar afecta su emocionalidad, y en segundo lugar provoca reacciones volitivas y cognitivas manifiestas en comportamientos y actitudes que pasan a convertirse en ordinarias o extraordinarias para el sujeto, según sus hábitos y costumbres.

-

Potencial Humano: Es una cualidad natural, única y diferenciadora, que puede llegar a manifestarse como expresión creativa del ser humano. Es la semilla, el campo de posibilidades, que requiere experiencias con niveles cada vez mayores de conocimientos y habilidades en un dominio determinado, donde las acciones y reacciones se vuelven cada vez más automatizadas e intuitivas, sin excluir lo intencional y consciente. En otras palabras, es aquello que se le da fácil al sujeto, sin saber de dónde le viene.

-

Talento Humano: Es la expresión de un potencial intuitivo que por fuerza (energía) del deseo, acciona su desarrollo a través de la formación, la práctica y la constancia, lo que a la vez produce placer o goce, y origina un comportamiento que distingue a un sujeto de los demás. Es una señal de potencial eco biopsicosocial en cualquier especialidad existente en una cultura. El término se usa para definir en las personas sus mejores habilidades y competencias manifiestas en algo concreto, podemos afirmar que todos tenemos talento.

Componentes de la teoría

En esta teoría se identifican tres componentes principales que dan sentido y coherencia al desarrollo de potencialidades del sujeto, ellos son: los elementos, los principios y las dimensiones. Estos componentes se entretejen para sustentar y proyectar el proceso pedagógico activador de potencialidades.

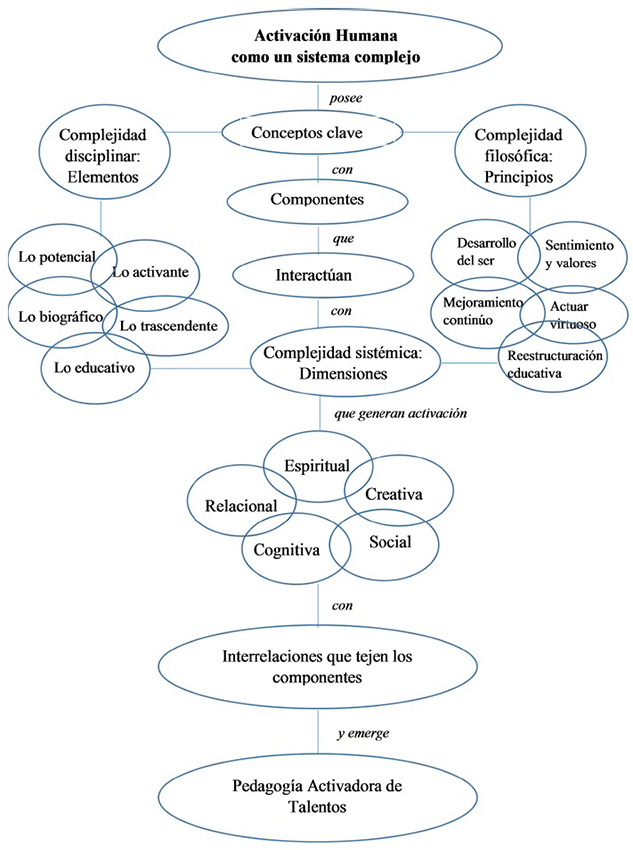

Veamos la Fig. 3 que grafica la activación humana como un sistema complejo.

Fig. 3.

Activación humana como un sistema complejo

Autor: Soto (2018).

Las interrelaciones dialógicas, hologramáticas de los elementos conceptuales de este ideograma constituyen subsistemas interactivos que a su vez producen nuevas emergencias, las cuales dan cuenta de cómo lo genético potencial, evoluciona, se manifiesta y trasciende como expresión de talento del sujeto.

Elementos de la activación humana

-

Lo potencial: genético, epigenético, influenciado por factores biopsicosociales.

-

Lo activante: emociones, deseo-voluntad, relacionados con el funcionamiento cerebral, el mundo de las creencias personales y el entorno; es decir, factores biopsicosociales.

-

Lo biográfico: la historia personal, pasado y presente del sujeto; su percepción y conducta social ante las circunstancias que le toca vivir. En este sentido sociohistoricocultural.

-

Lo trascendente: es a la vez inmanencia de la vivencia del sujeto, acto de trascendencia del sujeto y potencia a través de la cual opera la actividad y la evolución. La trascendencia de esta misión consiste en preparar a los sujetos para el futuro, enseñándoles el actuar virtuoso y principios humanos permanentes, que puedan ser efectivos en cualquier tiempo, en la familia, en la escuela; en cualquier cultura y sociedad, que sean útiles en el presente y sean prospectivos.

-

Lo educativo: corresponde a los principios y retos de la educación y la prosecución de la humanidad (Hominización), como desarrollo de nuestras potencialidades psicológicas, espirituales, sociales y culturales.

Principios de la activación humana: complejidad filosófica

Los principios filosóficos que se presentan en esta fase reconfigurativa de investigación, componen un fundamento de suma importancia; la forma y los argumentos aquí expuestos junto a los elementos y las dimensiones de la Activación Humana constituyen el tejido complejo que da base a la pedagogía activadora de talentos. Son a saber:

-

Desarrollo del ser

-

De sentimientos y valores

-

Mejoramiento continuo

-

Actuar virtuoso

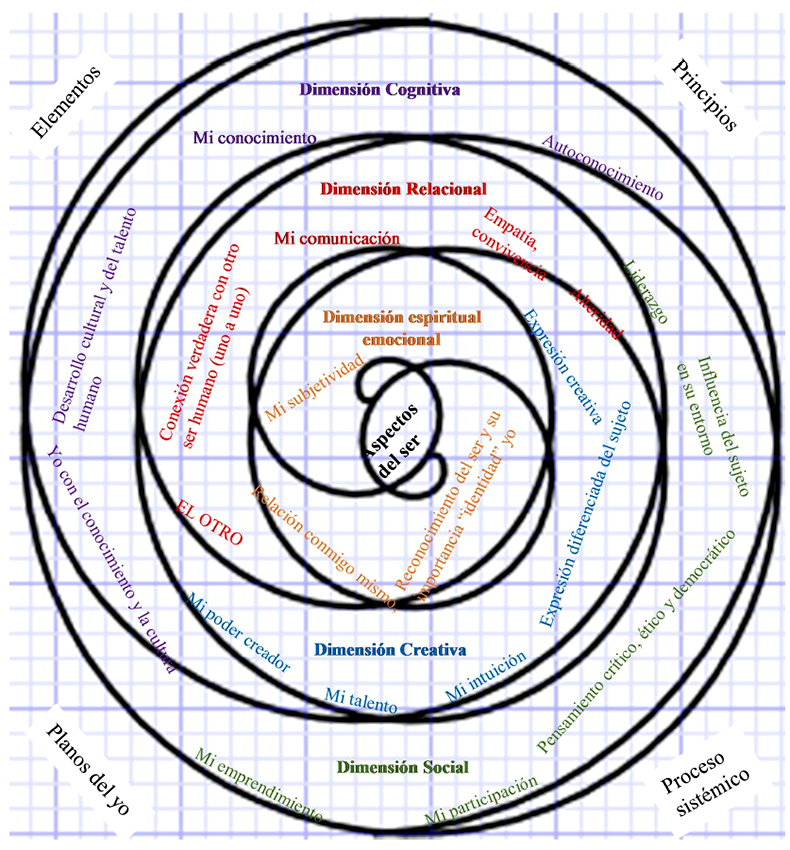

Dimensiones de la activación humana: complejidad sistémica

Una perspectiva esperanzadora, positiva y proyectiva de la humanidad, que sitúa los aspectos del ser y las dimensiones humanas como centro de activación auto- consiente y auto-regulativa, puede significar una opción de cambio en lo personal y lo social, siempre y cuando se pueda salvar el obstáculo epistemológico que representa el analfabetismo, que para esta teoría significa ignorancia de las distintas dimensiones: espiritual, emocional, cognitiva, creativa, intuitiva y social.

Desde esta cosmovisión, superar el obstáculo del analfabetismo supone el mejoramiento de la condición humana, lo que requiere una estructura emergente y en este caso, temporalmente resolutiva, que le de marco a la activación de las dimensiones de la Activación Humana:

-

Activación Emocional: Espiritual: Yo Soy.

-

Activación Relacional: El Sujeto: Yo y Otro.

-

Activación Cognitiva y Metacognitiva: Yo con la cultura y el conocimiento.

-

Activación Intuitiva y Creativa: Yo con el cosmo.

-

Activación Social: Yo con el mundo. El sujeto transformando su mundo.

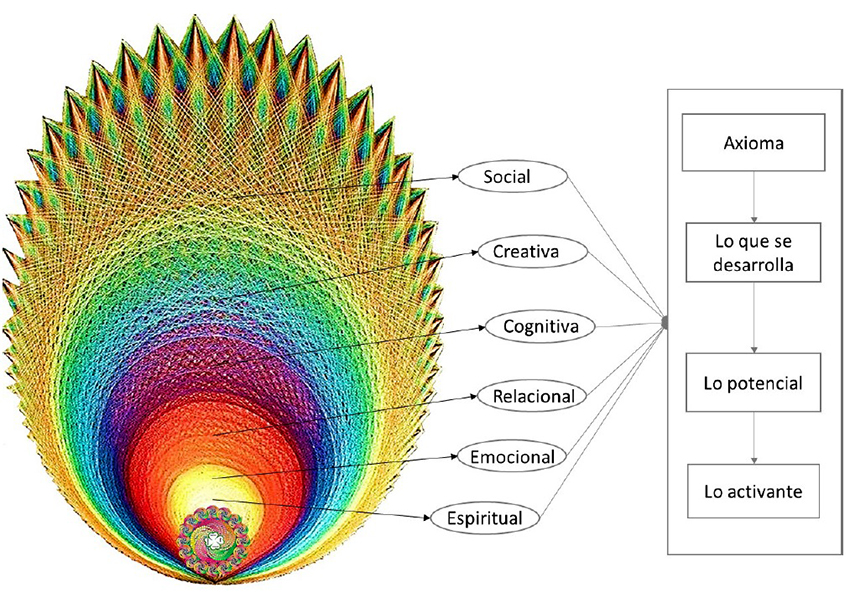

Fig. 4

Tejido de los componentes de la activación humana

Autor: Soto (2018).

Epistemológicamente la activación de estas dimensiones, emerge como una identidad sujeta a un proceso de transformación constante que vamos entendiendo continuamente mediante la interrelación de sus componentes. Precisamente, la sustentación ideológica está ya dicha en los elementos y los principios de la complejidad disciplinar y filosófica, lo que a la vez genera otro esquema de reflexión de complejidad sistémica sobre el desarrollo del potencial de talento humano desde una lógica que organiza la interacción de ideas y conceptos mediante los siguientes enunciados: axiomas, lo que se desarrolla, las potencialidades vinculadas con los aspectos del ser, las ideas vinculantes, lo que activa el potencial y la literatura asociada con la teoría.

Fig. 5

Dimensiones de la activación humana

Autor: Soto (2018).

Pedagogía activadora de talentos

Un axioma de la racionalidad compleja, de una pedagogía fundamentada en la Activación Humana es: primero soy, luego siento, razono, valoro, produzco, manifiesto, y afecto mi entorno; lo que revela una posición humanista al considerar los aspectos del ser en su inmanencia y trascendencia como base de la adquisición de conocimiento y de desarrollo del potencial; sin obviar aspectos considerados por la corriente racionalista que considera la razón; la experiencia adquirida por los sentidos propuesta por la corriente empirista; y la utilidad y ecología de los actos propuesto por la corriente pragmática.

Desde esta perspectiva se trata de una pedagogía disciplinada, no autoritaria, basada en que cada sujeto posee un cerebro que es único y por lo tanto las mentes y los aprendizajes diferentes constituyen la normalidad y no la excepción. Cuyos actores responsables se encuentran permanentemente pendientes de su misión de ayudar a desarrollar al ser y sus potencialidades de talentos. De igual importancia es la conciencia de la trascendencia de los actos personales y colectivos, la responsabilidad ciudadana de crear un mejor mundo para todos, respetar al prójimo, a la naturaleza y al cosmos.

Además, es necesario estudiar el contexto, porque si bien hay que pensar en un ambiente propicio para el desarrollo integral, el sujeto tiene que ser visto desde su mundo fenomenológico subjetivo, interpersonal y social.

Para lograr estos planteamientos de la escuela del sujeto se requiere de talento humano, especialmente de un maestro humano, no robótico ni mecanizado, no dador de clases, no homogeneizador; sino, un profesional integral que además de facilitar el aprendizaje de saberes culturales y disciplinares, ayude sobre todo, a desarrollar la individualidad de las personas, valorar las diferencias y a reconocerse como seres únicos.

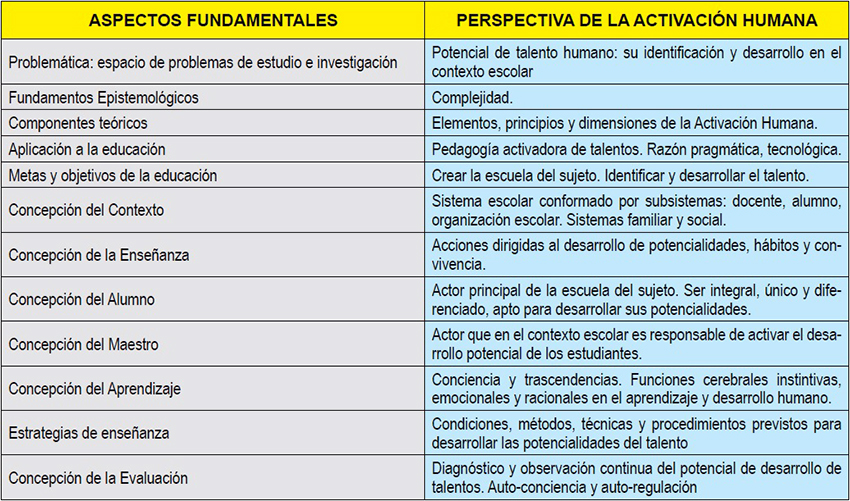

Esta construcción discursiva, parte de una reflexión sobre la educación, que responde a la pregunta ¿cómo educar? El siguiente cuadro sintetiza los aspectos esenciales de la Pedagogía Activadora de Talentos que emergen de los elementos, principios y dimensiones de la Activación Humana:

Autor: Soto (2018)

Epílogo

Resultó imposible hacer una síntesis más comprensiva y amplia de la teoría en general, apenas se logró hacer una presentación sucinta que muestra el marco general para luego ir desarrollando cada aspecto de la teoría en publicaciones particulares posteriores.

Ya se puede hablar de una perspectiva enmarcada dentro del paradigma de la complejidad; la cual sirve como estrategia para abordar el problema de la transformación del mundo de la vida escolar mediada por procesos personales y sociales que evidencian las acciones de los sujetos en prácticas y situaciones complejas que en su conjunto estructuran contenidos autopoiéticos emergentes y de acciones sociales comprometidas en acciones de cambio.

La complejidad revierte los contenidos sesgados y unilaterales con los cuales se han tratado los aspectos constituyentes y gestionarios de la educación, a niveles de corresponsabilidad y participación, y a su vez remite sus consideraciones a un diálogo integrador entre distintas disciplinas, con lo cual se trasciende el campo curricular, a un escenario de complejidades abordables desde distintas dimensiones.

Debe entenderse, entonces, al contexto escolar, como un espacio de intercambio humano donde los factores personales internos y externos y en especial las emociones, constituyen la energía de activación de procesos cognitivos-metacognitivos, intuitivos-creativos y sociales; apoyados en una teoría que crea instancias analíticas nuevas, cuyo abordaje reclama un enfoque transcomplejo donde se construyen nuevas constelaciones y configuraciones que favorecen lo personal, lo social y lo cultural.

La Activación Humana como perspectiva emergente, relevante y significativa del nuevo quehacer institucional permite observar con sentido humano el rol de la educación, su responsabilidad y consecuencias en el desarrollo del potencial del sujeto.

Finalmente, queda el reto de mayor compromiso socio educativo: operacionalizar la teoría de la pedagogía activadora de talentos, generar investigaciones evaluativas en diferentes contextos educativas, probar realizaciones de la teoría y seguir proyectando el horizonte pedagógico en pro de la Activación Humana. De esta manera la teoría de la activación humana resulta una oportunidad para el desarrollo de la potencialidad del talento en el contexto escolar, ya está dada, ahora tarea de todos hacerla posible.

Referencias bibliográficas

Balestrini, Miriam (2016). ¿Cómo se elabora el proyecto de investigación? Editorial BL Consultores Asociados. Caracas. Venezuela.

Hernández, Fernández y Batista (2014), Metodología de La Investigación. 4ta Edición. Mac Grill Hill.

Kuhn, Thomas (2004). La Estructura de las Revoluciones Científicas. Fondo de Cultura Económica. México.

Leal, Jesús (2009). La autonomía del sujeto investigador y la metodología de investigación. 2da. Edición. Venezuela: Azul intenso.

Leal, Jesús. (2010). El sujeto investigador en la epistemología de la complejidad. [Documento en línea]. Disponible en: http://jleal.tk [Consulta: 12 de Noviembre de 2014.

Morin, Edgar (2003). El Método 5. La humanidad de la humanidad. La Identidad Humana. Ediciones Cátedra (Grupo Anaya, S.A.).

Morin, Edgar (2016). Educar en la era planetaria. Editorial Gedisa. Madrid

Murcia, Napoleón y Jaramillo, Luis (2008). Investigación Cualitativa. La Complementariedad. Una Guía para abordar Estudios Sociales Editorial Kinesis.

Pizarro, Beatriz de Z (2003). Neurociencia y educación. La Muralla. Madrid España.

Notas de autor