Artículos Arbitrados

Modelos y épocas de la evaluación educativa

Educational evaluation models and times

Modelos y épocas de la evaluación educativa

Educere, vol. 23, núm. 75, pp. 307-322, 2019

Universidad de los Andes

Recepción: 30 Septiembre 2018

Aprobación: 10 Diciembre 2018

Resumen: Actualmente muchas realidades evolucionan a tal escala originando que el conocimiento adquiera múltiples connotaciones, lo que deriva en sugestivas perspectivas sobre ellas. La evaluación como tal, desde hace décadas viene siendo entendida por expertos y estudiosos como un proceso álgido posturalmente, puesto que, han surgido desde diversos paradigmas concepciones que a lo largo de su desarrollo histórico han promulgado según su posicionamiento el ser de esta actividad. El trabajo que se presenta expone los modelos de evaluación más relevantes desde una perspectiva histórica.

Palabras clave: Evaluación, Modelos de Evaluación, Épocas de la evaluación.

Abstract: Actually many realities evolve in a way inducing the knowledge to acquire multiple connotations, bringing suggestive perspective about them. For many decades, experts and scientist have studied the evaluation like an algid process, because have surged from different models conceptions that throughout their historical development have promulgated according to their positioning being of this activity. fte presented article expose the important evaluation models from a historical perspective.

Keywords: evaluation, evaluation models, evaluation times.

Introducción

La evaluación educativa constituye un medio moderador de la enseñanza, mediante ella se puede catalizar acuerdos didácticos que faciliten la mediación y adquisición de conocimientos, así como, realizar ajustes a la diversidad de necesidades, capacidades e intereses del estudiantado a través de reorientaciones que permitan instaurar preceptos válidos y aplicables a futuras evaluaciones contextualizadas y enriquecedoras, para que sean convergentes con el real cumplimiento de su primordial función formadora como es consolidar aprendizajes.

A lo largo de las últimas décadas se han propuesto diversos prototipos sobre evaluación, sustentados esencialmente en posicionamientos de lo que se cree cónsono con escenarios educativos del momento o época en particular, desde múltiples perspectivas expertos y estudiosos de esta área del saber han discernido y auspiciando novedosas o renovadas formas de evaluar con la pretensión de superar la errada percepción de considerarla como proceso de instantes únicos registrables y perdurables administrativamente con el fin de certificar y promover.

Por estas circunstancias, existe en la literatura especializada abundantes tratados sobre concepciones y modelos de evaluación cuyas exposiciones pretenden superar formas tradicionales de la misma. Es así como, pudieran destacarse diferentes enfoques dentro de los paradigmas educativos; o establecer como punto de referencia las cuatro generaciones de evaluación expuestas por Guba y Lincoln; o simplemente analizar las posturas que se han desarrollado mediante el establecimiento de una línea de tiempo.

En los próximos apartados se discurre sobre una serie de enfoques condensados en modelos sobre evaluación, así mismo, se asocian en una visión retrospectiva las épocas y generaciones de la evaluación educativa.

Modelos de evaluación

Por modelo se entiende a toda representación ideal a escala diferente de la entidad implicada, mediante la cual se puede entender o explicar de mejor manera el objeto en sí. Igualmente puede considerarse como una abstracción teórica de una realidad. Bermon (2012).

En el contexto de este trabajo, se entiende por modelo de evaluación al conjunto de postulados teóricos y teorías englobadas que en sí procuran explicar epistemológica, ontológica, axiológica y metodológicamente el proceso de evaluación.

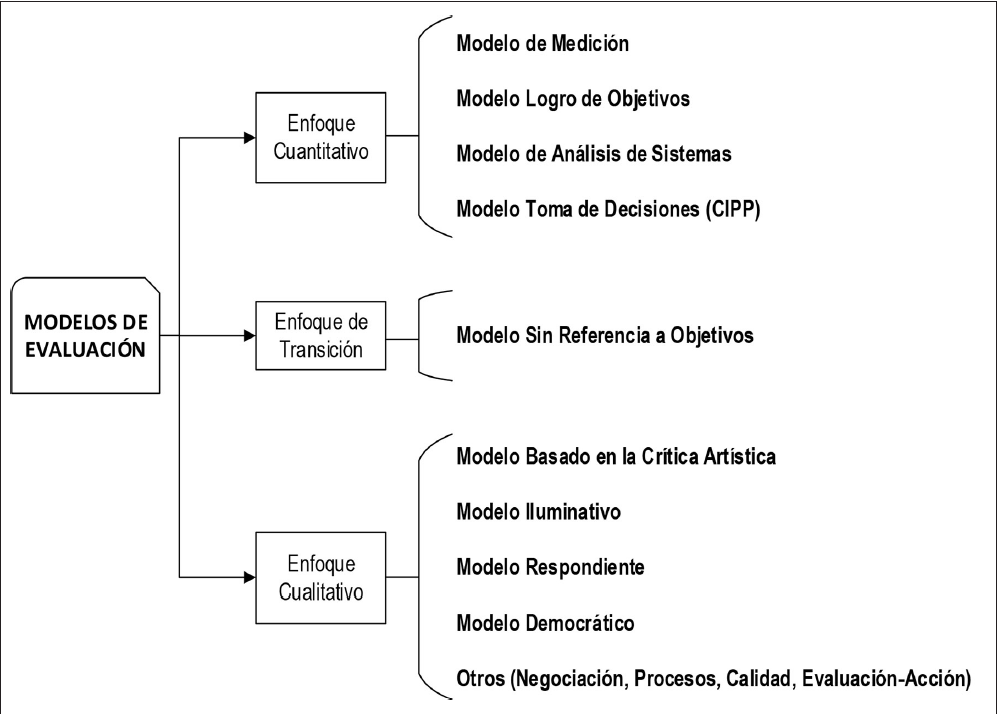

A través del tiempo diversos autores se han dedicado a enriquecer el cúmulo de bibliografía existente que explica el surgimiento, postulado y desarrollo de las concepciones y modelos de evaluación que procuran establecer las bases primordiales de la misma, de los cuales, vale la pena mencionar sin entrar en detalles lo expuesto en trabajos como los de Torres (2004), Pérez (1993), Lukas y Santiago (2004) y Fuguet (1995) entre otros. A continuación se presenta la fig. 1 con los principales modelos para luego describir a groso modo lo que proponen.

Modelo de Evaluación como Medición

Generalmente este modelo se visualiza desde la corriente conductista, donde se considera que los procesos de instrucción están sustentados en adiestramientos y acondicionamientos del individuo, de modo que respondan a estímulos externos a través de conductas manifiestas que puedan ser observadas; razón por la cual, el recurso didáctico por excelencia constituye la instrucción programada operacionalizada mediante diseños

Fig. 1

Modelos de Evaluación

Elaboración Propia

instruccionales focalizados en establecer conductas manifiestas motivadas por agentes ambientales externos, implicando mediciones en función de dichas conductas. (Serrano, 1990).

Por ello, en esta postura se considera que el aprendizaje se determina al medir productos, y por ende la evaluación también, desde ésta concepción el estudiante al ser entendido como un sujeto pasivo asimilador y receptor de influencias guiadas deliberadamente desde el medio externo para poderlas reproducir mediante respuestas o conductas observables sin considerar otros aspectos tan importantes en la adquisición de aprendizajes, es visto como un ente factible de medición.

La evaluación desde esta postura se concibe como un proceso de carácter sumativo, centrado en productos finales con resultados medibles y cuantificables. Los criterios de evaluación son los objetivos establecidos con anterioridad, denominados: específicos instruccionales, entre otros, formulados en término de conducta observable, medible y cuantificable. (Blanco, 1995).

Sin embargo, una medición no constituye en sí muna evaluación, medir es parte de evaluar. En el área educativa al pretenderse evaluar mediante mediciones, lo que realmente ocurre es que se asigna un valor numérico que se interpreta como el grado en que un individuo conoce un contenido.

Evaluar desde esta óptica, trae como consecuencia no considerar las diferencias individuales, simplemente se valora a través de mediciones con un único patrón, por lo que adquiere carácter isomorfo.

Modelo de Evaluación como logro de objetivos

Constituye el modelo de mayor incidencia en la gran mayoría de prototipos que se han desarrollado posteriormente, su principal proponente fue Tyler, se fundamenta en la pre especificación de los objetivos a lograr, por esta circunstancia, el propósito fundamental de la evaluación consiste en determinar en qué medida se consiguen dichos objetivos. Hace mayor énfasis en los productos que en los procesos, no considera directamente lo realizado durante un proceso ni la influencia de otros factores que puedan intervenir durante el mismo; simplemente centra su atención en la verificación, comprobación o medición de dichos objetivos.

La evaluación basada en este enfoque describe si los evaluados han logrado los objetivos propuestos o no, facilitando que los resultados informen sobre el cómo manejar una nueva estrategia instruccional su revisión, adopción o rechazo; en este sentido, se puede incurrir en pasar por alto productos parciales o beneficios inesperados más allá de los fines originales, Guerra (2007).

Este modelo concibe los procesos de instrucción como un conjunto de técnicas y procedimientos que apoyados en tecnologías conducentes a propósitos previamente formulados y establecidos; por tal razón, los aprendizajes son entendidos como el dote de conocimientos instituidos por la instrucción, en consecuencia, la evaluación de esos aprendizajes se limita a la verificación del logro de esos objetivos.

Posterior a Tyler, Mager indicó que no basta con establecer el logro de los objetivos, sino que además, había que expresar los criterios y niveles de consecución de lo previsto, este fue el motivo para incorporar en educación los test de rendimiento. En este sentido, Bloom y Poham utilizaron esta orientación luego de que el primero elaborara una taxonomía de objetivos educativos.

Metodológicamente este modelo se apoya en la técnica de la encuesta a través de cuestionarios y entrevistas, por lo que la preocupación e interés se reoriento hacia la instrumentación que se utilizaba para evaluar. Esta postura se ubica en la época del dinamismo y en la segunda generación de evaluación, la generación de la descripción.

Modelo de Evaluación como Análisis de Sistemas

Este modelo centra su atención en los resultados que se obtienen luego de que determinados insumos franquean una serie de procesos interrelacionados. Es por ello, que la evaluación se focaliza en datos cuantitativos obtenidos al final de una serie de pasos o fases; evaluar bajo este enfoque conduce a indagar relaciones de causa y efecto mediante variables cuantificables.

De manera que se trata de una visión de la evaluación donde lo primordial es el resultado o producto final del desarrollo de ciertos procesos a que son sometidos unos insumos, esto con la finalidad de obtener frutos eficientes y eficaces, donde estos a su vez puedan ser retomados como elementos de entrada.

En educación, lo que se pretende con esta visión es relacionar estándares o normas con diferencias encontradas, esto mediante las variaciones establecidas por los indicadores y puntuaciones de los test, por lo que, la técnica estadística de correlación constituye el principal operador de este enfoque; donde los resultados son presentados en forma de equivalentes en la curva normal (distribución Normal), con la implicación de que el resultado de la evaluación de cualquier estudiante estaba asociado o en función del rendimiento del grupo al que pertenecía, es decir, al sistema particular (grupo común) del que forma parte.

La metodología empleada es de carácter positivista, por lo que la evaluación debe ser lo más objetiva posible y que presente invariabilidad al aplicarse a grupos análogos, es decir, deben obtenerse resultados consistentes al aplicarse a otros grupos o sujetos de características similares, por lo que debe cumplir con principios técnicos estadísticos de confiabilidad y validez.

Bajo esta perspectiva, generalmente se recurre al análisis de costo-producto orientado hacia la eficiencia; en este modelo es típico formularse interrogantes como: ¿se logran los efectos previstos?, ¿se pueden lograr de manera más económica?, ¿cuáles son los aspectos más eficientes? Este modelo se puede ubicar en la época del dinamismo y la generación de la descripción.

Modelo de Evaluación para la Toma de Decisiones (CIPP)

El modelo concibe la evaluación como un proceso sistemático mediante el cual se delimita, recolecta y proporciona información útil para la toma de decisiones, Stufflebeam es considerado el padre de esta postura al proponer la evaluación como una acción para el perfeccionamiento de programas, al mismo tiempo incorpora la evaluación del propio proceso evaluativo mediante la metaevaluación.

Su estructura básica representada por las siglas CIPP está referida a un proceso evaluativo donde se desarrolla la evaluación del contexto para obtener información relevante que facilite decidir sobre el establecimiento de metas, seguida por la evaluación de entrada (input) que ofrezca datos importantes para dar forma a lo que se propone, posteriormente la evaluación del proceso para orientar su realización y finalmente, la evaluación del producto para la obtención de información acreditada para tomar decisiones sobre el posible reciclaje.

Bajo este punto de vista cabe resaltar que el producto que se busca es la eficacia y el control de calidad, puesto que el postulado del modelo fija su atención en evaluar el contexto, los insumos, los procesos y los productos para de esta forma obtener información relevante en cada fase que le conduzca a tomar decisiones en cada uno de estos aspectos.

De ahí surgen interrogantes típicas como: ¿es eficaz el aspecto o ámbito evaluado? ¿Qué partes son eficaces?, este enfoque a menudo plantea el problema de ¿a quién se dirige la evaluación y cuál es la tarea del evaluador? Los cual se resuelven tomando al responsable de las decisiones como destinatario.

Dichas interrogantes se plantean debido al hecho de que en la sociedad norteamericana donde se origina este modelo, se establece la diferencia entre planificadores, administradores y responsables de las decisiones en el campo educativo, pero en la realidad, en las aulas de clase, es el docente quien cumple o lleva a cabo estas tres funciones. Es precisamente este acto lo que permite reorientar, retroalimentar y mejorar la acción pedagógica que es la misión fundamental de la evaluación.

Este modelo evaluativo toma en cuenta básicamente tres fases o etapas: en primer lugar la delimitación para poder identificar la información necesaria a quienes tienen la responsabilidad de tomar las decisiones. En segundo término, la obtención de la información previamente seleccionada. Y por último, la devolución de la información a los responsables de las decisiones a tomar. Lukas y Santiago (2004).

Para Guerra (2007), desde esta posición la evaluación es una investigación metódica para determinar el valor o mérito del objeto evaluado, donde considera que el mérito está asociado a la calidad intrínseca de algo o excelencia sin tomar en cuenta la utilidad, mientras el valor se refiere a lo extrínseco.

En la evaluación del contexto el principal propósito es identificar los pro y contra del medio o ámbito donde se desarrolla el objeto a evaluar. Aquí se describen las condiciones reales que caracterizan dicho medio, en consecuencia representa el apoyo para las decisiones de planificación y por ende de los objetivos a trazar.

La evaluación de entrada tiene como orientación primordial proporcionar información sobre procedimientos y métodos aplicables para decidir cuáles son los más adecuados o idóneos para el desarrollo y consecución de los objetivos.

La evaluación del proceso supone la verificación continua del mismo para tener información importante para tomar decisiones sobre aciertos y desaciertos no previstos, de esta manera puede corregirse o reorientarse oportunamente.

El propósito principal de la evaluación del producto es interpretar, valorar y juzgar los logros alcanzados, incluso debe incluir los efectos a largo plazo tanto los deseados como los no deseados, al igual que los resultados positivos y no positivos, de este modo se obtiene información para decidir sobre las generalidades del objeto evaluado.

Por lo tanto, la evaluación del contexto, de entrada, del proceso y del producto a pesar de ejercer actividades propias, entre ellas existen asociaciones, así, en cada una puede recurrirse a diversos métodos evaluativos. Este modelo de evaluación históricamente se ubica en la época de la profesionalización y en la tercera generación de evaluación, la generación del juicio.

Modelo de Evaluación Libre de Metas

Este modelo surge como una respuesta que enfrenta lo que se considera como tergiversación y estructuración cerrada planteada por la evaluación centrada en el logro de objetivos previamente establecidos. Algunos expertos aseguran que significó un primer intento de atribuirle rigor intelectual al avasallante y establecido campo de la investigación.

Scriven fue quien planteó este enfoque que pretende llenar el vacío de la visión evaluativa orientada hacia la consecución de las metas, al proponer imparcialidad ante los eventos que van surgiendo Guerra (2007).

A partir de las décadas de los sesenta y setenta surgen los llamados modelos emergentes de investigación y evaluación en oposición a los modelos cuantitativos, hecho que ocurre debido a las limitaciones y desventajas que presenta el método clásico por excelencia de investigación como lo es el método científico.

Por ser la educación una acción intencional en las dimensiones cultural, social, política y económica de los grupos sociales, amerita estudios más profundos y particulares del desempeño del ser humano, aspecto que consideran los modelos emergentes.

Sobre este particular, quien evalué tendrá mayores posibilidades de tomar en cuenta efectos y factores del contexto que desde el punto de vista de las metas preestablecidas resulta imposible. Precisamente, este es el momento en que se incorpora la evaluación formativa en el campo educativo.

En sí, el modelo evaluativo sin referencia a objetivos minimiza la alteración de la investigación, puesto que, propone que el evaluador desconozca en forma intencionada los objetivos que se persiguen, por lo que debe indagar sobre los productos deliberadamente esperados y por los inesperados, dado que las consecuciones tienen prioridad sobre las intenciones. Por eso, este se considera un modelo de transición entre los cuantitativos y los cualitativos.

Modelo Basado en la Crítica Artística

Este prototipo evaluativo es quizá el que más defiende el enfoque cualitativo de la evaluación de aprendizajes, como tal considera la educación como un arte y a los participantes como artistas, donde el evaluador es un experto que apoyado en experiencias propias emite juicios críticos en función de observaciones para describir apreciativamente el valor del objeto evaluado, que en este caso está representado por la adquisición de aprendizajes por parte del estudiantado.

Este proceso lo ejecuta de manera similar a como lo hace un experto en arte, semejante a lo que realiza cuando crítica resaltando lo positivo y lo mejorable de una obra de cualquier naturaleza, donde se resalta cualidades y posibles perfeccionamientos.

Cabe destacar, que por el mismo conocimiento del experto las críticas se corresponden con normas y estándares a niveles que procuran la mejora y la creación de pertinencia y conciencia el quehacer educacional.

Modelo de Evaluación Iluminativa

Esta visión sobre la evaluación es considerada como un modelo emergente, surge sobre la base de que la evaluación debe realizarse holísticamente, es decir, considerando todos los aspectos que circundan e objeto evaluado, tanto los instruccionales como los ambientales que de alguna forma tienen incidencia en los aprendizajes, entendiéndose como supuesto que la evaluación debe operar en condiciones naturales en su propio ambiente, y no en circunstancias experimentales que lo que logra es convertir las aulas de clase en laboratorios donde se ejerce estricto control sobre el estudiantado.

El rol del evaluador en este caso debe ser el de observador que asume posiciones imparciales, que recoge información necesaria a través de entrevistas y observaciones para organizarla y negociar con sus estudiantes, facilitando compartir responsabilidades e interpretaciones del acto educativo.

Entre las ventajas que ofrece este posicionamiento sobresale el hecho de establecer un clima de confianza, lo que permite la recolección de información relevante y determinante para el proceso, cuestión que no es posible mediante posturas tradicionales, aunado a que, bajo esta perspectiva el docente puede motivarse a indagar sobre su propia práctica educativa y por ende en su mejora y consolidación.

Modelo Respondiente

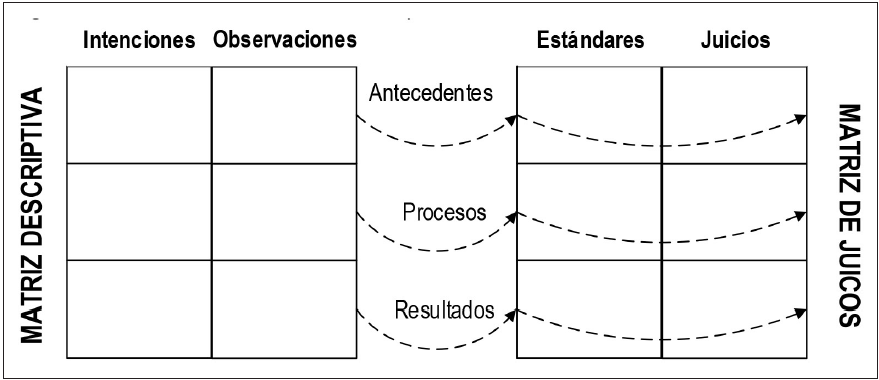

En principio se le llamó el modelo de la figura, posteriormente al reestructurarse fue presentado como el modelo que se apoya en dos componentes primordiales de un proceso evaluativo, como lo son la descripción y el juicio.

El propósito fundamental de esta visión evaluativa es describir y juzgar un programa educacional a través de procesos formales de razonamiento, en tal sentido, se enfatiza en recabar datos descriptivos y de juicio procedentes de diversos usuarios, esto para ser procesado a través de dos matrices, una llamada matriz de descripciones y la otra matriz de juicios. A su vez, cada matriz se divide en dos más, para el caso de la matriz de las descripciones se configuran las matrices de las intenciones y las observaciones; y para la segunda, las matrices de los estándares y los juicios, como se muestra en la siguiente fig. 2.

Fig. 2

Modelo de Evaluación Respondiente

Elaboración inspirada en Stake

Puede observarse en la figura anterior que cada una de las matrices generales (descriptiva y juicio), horizontalmente contienen tres fases o aspectos esenciales a considerar que están representados por los antecedentes, los procesos y los resultados; de este modo, se procede a establecer congruencias o antagonismos entre lo observado con los estándares para así emitir los respectivos juicios.

Modelo Democrático

Representa un modelo evaluativo concebido con la intención de desarrollar en toda su extensión las posturas cualitativas de la evaluación; su fundamento se centra en procesos de investigación y evaluación en el aula de clase siguiendo procedimientos y metodologías naturalistas, pues considera la realidad como un todo dinámico necesitado de orientaciones sobre el cómo proceder y qué decidir.

Entre variados aspectos que considera se destaca que involucra interpretaciones y puntos de vista expresados por los sujetos evaluados a través de procesos de negociación, entendida esta como consensos sobre los productos de lo investigado y evaluado donde se respeten opiniones.

El propósito primordial de la evaluación bajo esta concepción, más allá de reducirse a procesos cognitivos y valoración de lo aprendido, se focaliza en facilitar y promover cambios para la transformación real de creencias, modos y actuaciones desarrollados por programas educativos. El evaluador cumple funciones de orientación y promoción de acciones que favorezcan discusiones, disertaciones y diálogos.

Modelo de Evaluación Centrado en Procesos

Los métodos cualitativos de evaluación están diseñados con la intención de orientar procesos de la práctica educativa hacia la formulación racional de la acción didáctica (evaluación formativa), razón por la cual al evaluar, la información requerida no puede obtenerse mediante pruebas netamente objetivas o test estandarizados sobre rendimiento u otras formas de evaluación sumativa.

Desde esta perspectiva se compromete la participación del docente y alumno en el desarrollo del acto educativo. De ahí que sea un proceso dinámico, complejo, donde lo importante es que quien se educa enfatice en la creación, en el trabajo. El educador debe centrar el proceso en el educando como un todo, cambiar las estrategias hacia tópicos y proyectos en el que destaquen el uso de las experiencias anteriores, el ingenio para enfrentar situaciones, el aprendizaje por descubrimiento, los roles del docente y el alumno, la autoevaluación y coevaluación y la heteroevaluación, en fin, lo que interesa es el desempeño experiencial.

Esta concepción se apoya en las corrientes cognitivas y construccionista del aprendizaje tal como señala Pérez (1993), la escuela debe centrarse en el aprendizaje significativo y en la capacidad de aprender a pensar, más que en el dominio de los datos básicos. Es importante determinar cómo y por qué llega un niño a una respuesta.

La evaluación centrada en procesos, al entenderse desde una perspectiva globalizadora e integradora tiene una visión más clara acerca de las verdaderas aptitudes y capacidades del educando, ya que cualquier aspecto que se evidencie es una información muy valiosa y necesaria que ayuda a diagnosticar, recuperar y/o nivelar aprendizajes.

En este enfoque la evaluación no es el punto final del aprendizaje, sino un medio que se debe orientar hacia la reflexión. Por lo tanto, es preciso efectuar un replanteamiento de cómo se están realizando las actividades, de qué manera se está involucrado lo relativo a un aprendizaje significativo en el que tenga sentido lo que se aprende.

Modelo de Evaluación para la Calidad

Se trata de una propuesta que se apoya en los postulados de la Quinta Disciplina de Peter Senge. Según Muñoz (2008), esta plantea la evaluación para la calidad, se trata de una decisión personal en una investigación permanente, en un desempeño de libertad.

Parte de una serie de planteamientos e interrogantes ya hechas por autores anteriores, aclara que la evaluación debe ser un proceso permanente más no un decreto. El esbozo hecho establece que “la evaluación es un proceso humano, fundamentalmente subjetivo, donde la predica de la objetividad se cambia por el de la honestidad”, expone que la diferencia real entre evaluar y medir, es fundamentalmente un problema de actitud.

Luego explica que “la evaluación para la calidad se da cuando los participantes del proceso (evaluador-evaluado), además de evaluar, miden, ponderan, acreditan, valoran y acrecientan”. El autor sintetiza que “la generación que proponemos está centrada en la autoevaluación asumida como una decisión personal, desterrando el poder que significa evaluar, distribuyéndolo entre el evaluador y el evaluado”.

En sí, lo propuesto no es nada nuevo, bastante se ha discernido sobre los procesos de autoevaluación como uno de los agentes de la evaluación, el autor de ésta investigación, particularmente cree que la autoevaluación amerita madurez por parte de quienes la desarrollan, que desde su experiencia en la práctica no se percibe, lo que anula la posibilidad de que se den auténticas actividades de autoevaluación.

A manera concluyente, se muestra el siguiente cuadro N° 1 donde se realiza un resumen sobre algunos de los modelos anteriormente por considerar que son los de mayor incidencia en las prácticas evaluativas. Se sintetizan extractos de su definición, el propósito que persigue cada modelo, el énfasis o centro de atención, el papel o rol del evaluador dentro de cada modelo, los tipos de evaluación que se pueden aplicarse según las teorías que los explican, algunas contribuciones en la producción del conocimiento con sus principales proponentes y por último se consideran las algunas limitaciones que presentan los modelos en particular.

Modelo de Evaluación-Acción

Establece que la evaluación debe centrarse o focalizarse en aspectos y dimensiones concretas del objeto o fenómeno a evaluar, de tal manera que, quienes participan o sean actores de la misma se involucren para favorecer los resultados obtenidos y que estos permitan reflexionar y tomar medidas sobre su acción.

Por ejemplo, si un docente utiliza determinado método de estudio para analizar obras literarias y emprende una investigación evaluativa para valorar y determinar lo eficaz de ésta estrategia con la finalidad de hacer correcciones pertinentes o en su defecto continuar de la misma manera, pueda evaluar su propia acción y ser participante activo de la misma.

En cuanto a la metodología a utilizar para la evaluación-acción es indiferente que se adopte del paradigma cuantitativo o cualitativo, es más, según esta concepción lo ideal sería que existiera un acercamiento entre estas dos, porque el fin primordial es que mediante este estudio se mejore la calidad de la acción.

Visión retrospectiva de la evaluación

Debido a que la acepción del término históricamente ha sido influenciada por las múltiples perspectivas que se han presentado en la sociedad del conocimiento, resulta determinante para este trabajo, realizar en principio un recorrido en la línea del tiempo sobre este particular, para destacar algunos aportes de personalidades y ciertos acontecimientos, para luego analizar una serie de conceptualizaciones, abordar algunos de los modelos de evaluación y así estudiar las tendencias de evaluación.

Sobre dichas tendencias se muestran y explican un conjunto de diagramas contentivos de información sobre hechos históricos y autores de una serie de aportaciones en diferentes épocas y momentos de la evolución representada por actividades y procesos concernientes con lo que se conoce como evaluación, esto en función de un estudio secuencial elaborado y expuesto por Mateo y Martínez (2008).

Hablar y desentrañar sobre la historia de la evaluación derivaría en la elaboración de un libro, puesto que habría que tomar en cuenta sucesos acaecidos desde tiempos remotos (AC y DD), pasando por la clasificación de las era que se realiza desde la historia universal; por lo que para el presente trabajo se considera a partir del siglo anterior.

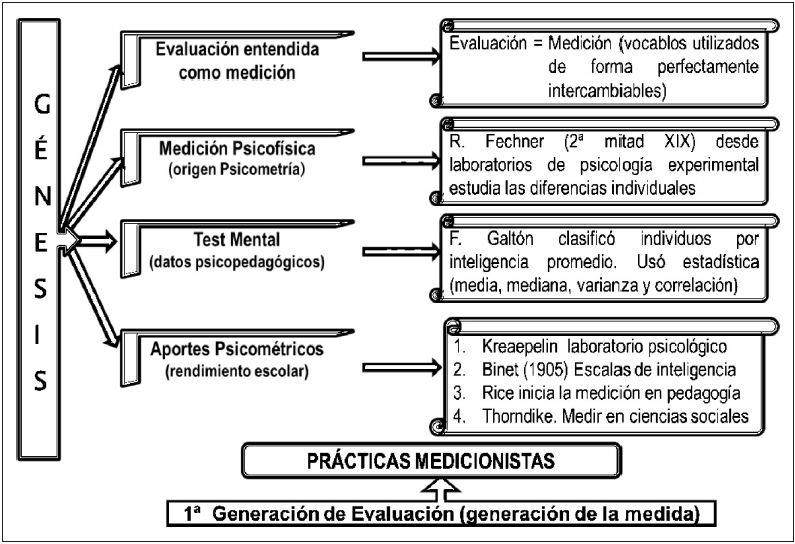

A continuación se muestra la fig. 3 que versa sobre el origen o génesis de la evaluación.

Era del Génesis

Fig. 3

Retrospectiva de la Evaluación. Época del Génesis.

Elaboración propia

Este esquema ubica la evaluación desde períodos remotamente precedentes como cuando en la China Imperial se utilizaron procedimientos para la escogencia de funcionarios, o en el siglo XV de la edad media cuando en las universidades se introducen los exámenes orales públicos ante el maestro y un tribunal como medios para certificar conocimientos.

Sin embargo, para el interés del presente trabajo se decide iniciar desde el siglo XIX resaltando el trabajo de Fechner, quien desde los laboratorios de psicología experimental estudia las diferencias individuales de los sujetos, a lo que llamó medición psicofísica. Según los estudiosos de esta temática a este hecho se considera como el origen de la psicometría.

En este aspecto Galtón, clasificó los individuos según su inteligencia promedio mediante el uso de algunas medidas estadísticas para poder establecer comparaciones entre ellos; es cuando se desarrollan los test mentales, y ayudo a Pearson en el estudio de las asociaciones de las diferencias individuales.

Estos estudios se extendieron rápidamente a países de Europa y Estados Unidos de América, derivando en aportes psicométricos sobre el rendimiento estudiantil. Kreaepelin en su laboratorio psicológico realizó mediciones de la memoria. Binet en 1905 logró construir las primeras escalas para medir la inteligencia.

Rice, a quien se considera el precursor de la medición en pedagogía, llegó a dar los primeros aportes para que Thorndike la colocará en vigencia a través de la medición en las ciencias sociales.

Esta época denominada la del génesis se caracteriza por la relevancia que e importancia de la medición con lo que actualmente se le llama evaluación. Equivalente a lo que se considera como la primera generación de la evaluación o generación de la medida.

Así mismo es considerado como el periodo “pretyleriano” por la mayoría de expertos, vigente hasta mediados del siglo pasado, fundamentado en la medición con el uso básico de test y pruebas para determinar el dominio de conocimientos, donde el evaluador era considerado un experto en la aplicación de medios de evaluación.

Esto permitía la obtención de datos numéricos para poder establecer comparaciones de puntajes de cada sujeto con respecto al grupo que pertenece, así como cotejos entre sujetos, por lo que se considera normativa. Guba y Lincoln (1989).

Otro momento que debe tenerse presente en la historia de la evaluación es la época del dinamismo, donde se orienta la evaluación hacia procesos más dinámicos que incluyen otros elementos como el currículum, considerándolo un gran plan organizado en función de objetivos establecidos. Maniobra que aparte de objetivos, contenidos y procedimientos instruccionales contenía estrategias de evaluación.

Por lo que actualmente la comunidad en general considera que este es el momento en que nace la evaluación. La cual fue definida en principio “como algo que determina si han sido alcanzados ciertos objetivos” Stufflebeam y Shinkfield (1989. p.34).

Esto desencadeno en que diversos expertos colaboraran con quienes elaboraban currículos en los análisis de relación con el objeto evaluado. Así, de lo resultante del estudio de los objetivos se estructuraba el currículo. Término que asume un rol protagónico hasta los actuales momentos, como el eje principal sobre el cual giran los procesos educativos. En esta época se puede ubicar el modelo de evaluación como medición.

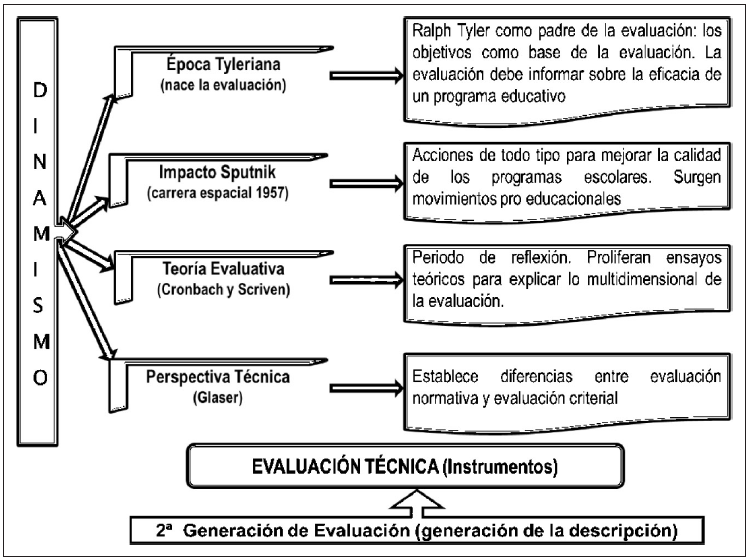

Era del Dinamismo

En la siguiente fig. 4 se esboza a grandes rasgos lo concerniente a la época del dinamismo.

Fig. 4

Retrospectiva de la Evaluación. Época del Dinamismo.

Elaboración propia

Esta representación en principio centra la atención en el trabajo de Ralph Tyler (considerado el padre de la evaluación), el cual destaca que los objetivos previamente instituidos que se fijan constituyen la base de la evaluación.

Básicamente Tyler instaura que los objetivos del programa o proceso deben formularse en términos de conducta observable, y que el papel de la evaluación era determinar el cambio de conducta ocurrido, para así establecer lo eficaz de dicho proceso.

Para este momento en los Estados Unidos de América se inicia una serie de críticas sobre la eficacia de su sistema educativo, auspiciado para muchos por un evento determinante como lo fue la carrera hacia la conquista del universo, dado que la Unión Soviética logra en el año 1957 ser el primer país en lanzar un satélite al espacio (el Sputnik). Esto llevó a generar y desarrollar proyectos escolares en pro de mejorar la educación, igualmente se originan las intervenciones administrativas a las instituciones.

Paralelamente se inicia un periodo cargado de reflexiones con aportes teóricos-conceptuales redundantes en las bases metodológicas de la evaluación.

Aquí sobresalen los trabajos de Cronbach y Scriven, el primero destaca de la evaluación su concepto, funciones y metodología al incorporar las nociones de evaluaciones previas al final de un proceso, la toma de decisiones en función de la evaluación y centrar el interés en valorar las estructuras de los programas.

Por su parte, Scriven introduce la función formativa y sumativa de la evaluación, dando lugar a toda una teoría evaluativa.

Glaser participa con una visión más técnica estableciendo diferencias primordiales entre la medición de objetivos tomando como referencia la norma, en la cual se determinan posiciones relativas del puntaje de un sujeto en cuanto a lo que es normativo en su grupo, y la medición que toma como referencia un criterio, lo cual permite comparaciones absolutas.

Este periodo llamado del dinamismo, la evaluación adquiere carácter técnico ante el florecimiento de aportes teóricos que impulsaron el diseño de procedimientos e instrumentos, por ello, también se considera como la segunda generación de la evaluación llamada generación de la descripción.

La segunda generación en contraposición con la anterior presenta una perspectiva renovada al considerar no solo al sujeto evaluado, sino también otros compendios como el currículo, programas, estrategias, materiales instruccionales entre otros.

También se establece el modelo de Planificación curricular tecnológico, con lo cual se hace énfasis en la selección, esquematización y organización de contenidos, sobre todo en las estrategias para obtener información y valorar el logro de los objetivos.

Se le otorga el nombre de la generación de la descripción porque el evaluador o quien evalúa, se constituye en un descriptor y medidor que colabora con la selección y formulación de objetivos educativos, proporcionando referentes válidos para considerar y establecer fortalezas y debilidades curriculares.

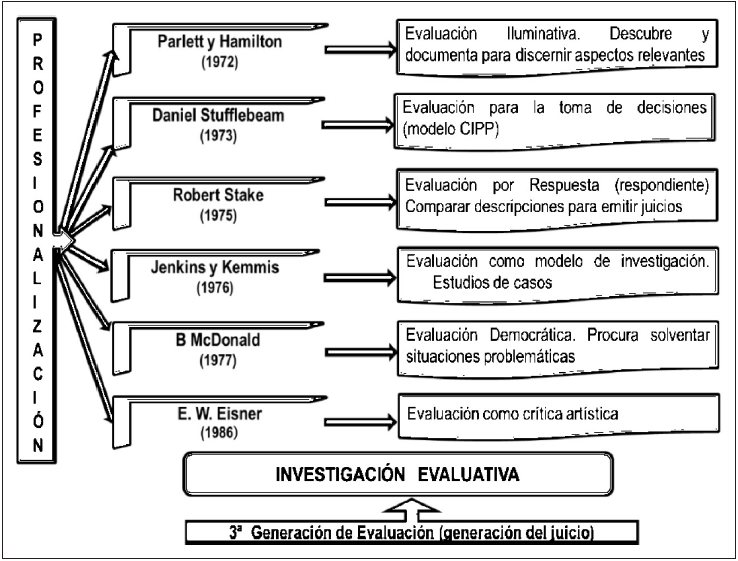

Era de la Profesionalización

Seguidamente se presenta la época de la profesionalización en la cual surgen variados modelos con la pretensión de reglamentar procederes, acciones y actuaciones evaluativas.

Cabe resaltar que este auge de propuestas teóricas sobre modelos de evaluación hace que se constituya en el periodo que mayoritariamente enriquece la literatura existente en esta temática. El aspecto resaltante de esta era es que se incluye el juicio como componente de la evaluación.

A continuación se muestra la fig. 5 correspondiente a la época de la profesionalización.

En el diagrama se observan una serie de autores con sus respectivos aportes, unos derivados de la postura de Cronbach y otros de Scriven.

Inicialmente se tiene a Parlett y Hamilton quienes mediante el modelo que llamaron “evaluación iluminativa” afirman que en el proceso evaluativo se debe descubrir y documentar a todos los actores que participen en el mismo, para así comprender y argumentar lo relevante de lo que se pretende abarcar; indican que existen cuatro elementos a considerar: lo que se va a evaluar (objeto), la metodología seguida (el cómo), la estructura que subyace y los valores implícitos.

Fig. 5

Retrospectiva de la Evaluación. Época de la Profesionalización.

Elaboración propia

Daniel Stufflebeam es considerado el principal proponente de esta era y padre moderno de la evaluación, al considerarla como un proceso sistémico mediante el cual se obtiene información útil para la toma de decisiones. Introduce el modelo CIPP, siglas de Contexto, Insumos, Proceso y Producto, cuatro elementos que deben considerar en la evaluación para poder tomar decisiones apoyadas en la información que proporcionan.

Por su parte, Robert Stake presenta su modelo de “evaluación respondiente”, dado que da respuesta a cuestionamientos reales de los involucrados en el proceso evaluativo de un programa educativo desarrollado. Lo primordial del modelo es la comparación de descripciones con estándares para posteriormente emitir juicios valorativos.

Jenkins y Kemmis definen e introducen las prácticas investigativas como evaluación, en sí definen el modelo de investigación apoyados en el estudio de casos, al tomar este como una práctica evaluativa propia.

Otro de los modelos es el de “evaluación democrática” propuesto por McDonald a través del cual se pretende solventar situaciones problemáticas, esta visión le otorga carácter político a la evaluación.

Eisner con orientación cualitativa propugna el modelo de evaluación conocido como “crítica artística”, el cual entiende la educación como una creación artística, donde quien evalúa se percibe como un experto que reflexiona lo que observa para interpretar y valorar lo que aprecia.

Este periodo de la profesionalización fue profundamente enriquecido por la aparición de modelos evaluativos, pero el gran avance consistió en que logró colocar a la evaluación en el espacio de la investigación, dando origen a la investigación evaluativa.

A todos estos acontecimientos es lo que se conoce como la tercera generación de evaluación, llamada la generación del juicio. Dicha generación introduce la emisión de juicios como parte o componente de la evaluación con el propósito de tomar decisiones.

En esta época de la profesionalización se descubrió la no existencia en periodos anteriores de medios que facilitara a los evaluadores el intercambio de saberes para promover entre ellos una formación adecuada en el tema evaluativo. Por ello es en esta era que surge la evaluación educativa como una profesión distinta a la investigación educativa, lo que da lugar a disertaciones a sus alcances. Lukas y Santiago (2004).

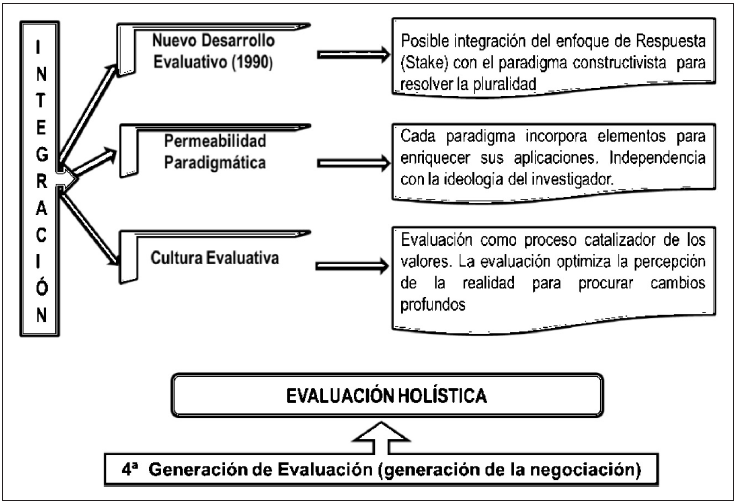

Era de la Integración

Finalmente se considera la época de la integración que tiene lugar a partir de 1990 considera la pluralidad de enfoques en busca de una postura que resolviera esta situación, muchos fueron de la idea que sería el modelo respondiente y el enfoque constructivista.

Sin embargo, el trascurso del tiempo deja constancia en primer término de los esfuerzos de los actores teóricos por tratar de crear conciencia entre los evaluadores de que el acto evaluativo debe redimensionarse en procura de que la evaluación cumpla realmente con sus funciones de orientadora y colaborativa para alcanzar la optimización de los objetos sujetos a sus prácticas de valoración. Y en segundo, lograr que los evaluadores interioricen estas nuevas posturas.

La fig. 6 muestra al igual que los anteriores en forma esquematizada este periodo.

Fig. 6

Retrospectiva de la Evaluación. Época de la Integración.

Elaboración propia

De acuerdo con la ilustración anterior, en primera instancia lo que distingue a esta época es el esfuerzo de un nuevo desarrollo evaluativo mediante la posible integración del modelo de repuesta con el gran modelo constructivista, donde se va más allá de las descripciones para ir a la construcciones significativas de los sujetos evaluados.

En segundo término, se considera la permeabilidad paradigmática en función del método, donde cada paradigma incorpora elementos propios para enriquecer sus aplicaciones manteniendo la independencia ideológica de quien desarrolla el proceso, lo que sí debe tenerse presente es el nivel de estructuración y la tipología organizativa que caracteriza la realidad estudiada, donde el evaluador deja de lado su rol de juez para convertirse en un investigador de los procesos.

Todo lo anterior desemboca en la cultura evaluativa de entender los procesos de evaluación más allá de lo metodológico o técnico, para ejercer funciones de catalizador axiológico, que sensibilice la percepción de la realidad procurando cambios profundos.

Dicha cultura debe constituir un proceso generador y constructor de valores que deben integrarse en favor de lo evaluado. En este caso, la evaluación debe entenderse desde la construcción social y personal del evaluador.

Los hechos anteriores son los que caracterizan la cuarta generación de evaluación llamada la generación de la negociación. Para otros considerada la generación constructivista y respondiente producto de acciones interactivas de negociación que involucra a todos los actores comprometidos en el acto evaluativo.

Por lo expuesto hasta ahora, se puede concluir que en principio la evaluación fue entendida como procesos de medición para ir evolucionando a concepciones más sociales y humanizantes, contentivas de aportes teóricos-metodológicos de una serie de modelos de evaluación que han surgido, y que seguidamente se diserta sobre algunos de ellos.

A modo de cierre

El tema de la evaluación siempre ha representado un punto crítico de las disertaciones y discusiones en círculos del conocimiento de esta área, resultan incontables las caracterizaciones y etiquetamientos otorgados a la evaluación en busca de redimensionar su orientación.

Lo pretendido en general por la gama de enfoques y posturas, es que, este proceso sea interiorizado por la sociedad con la misión primordial de procurar la mejora del acto educativo, que sea entendida más que la simple aprobación, promoción y certificación administrativa.

Otras y muchas de las aportaciones y producciones científicas giran alrededor de propuestas de concebirla como medio, recurso, técnica e instrumento para ser utilizados en la mejora de adquisición de aprendizajes, más allá de la errada perspectiva de constituir emisión de juicios para registrar valoraciones y apreciaciones que deben presentarse sobre el rendimiento del estudiantado.

Referencias bibliográficas

Bermon, L. (2012). Dirección Nacional de innovación Académica de la Universidad Nacional de Colombia. Modelos. Recuperado el 17 de Marzo del 2015 de http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/mani-zales/4060010/lecciones/Capitulo1/modelo.htm

Blanco Gutiérrez, Oscar enrique. (1995). Estrategias Metodológicas y procedimentales de Evaluación que utilizan los Profesores del Componente Docente del P.E.B.I. de la ULA-Táchira. Tesis Doctoral no Publicada. Universidad de Los Andes-Universitat Rovira i Virgili.

Fuguet Smith, Antonio. (1995). La Evaluación, la Relación Curriculum-Evaluación y Rol del Evaluador Educativo. Tesis Doctoral para optar al título de Doctor en Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Venezuela.

Guba, Egon G. y Lincoln, Yvonna S. (1989). Fourth Generation Evaluation. Sage. Londres.

Guerra López, Ingrid. (2007). Evaluación y Mejora Continua. Conceptos y herramientas para la medición y mejora del desempeño. Global Business Press. United States of America.

Lukas Mujika, José Francisco. Y Santiago Etxebarría, Karlos. (2004). Evaluación Educativa. Psicología y educación. Alianza Editorial. Madrid.

Muñoz Cuenca, Gustavo Adolfo. (2008). Un Nuevo Paradigma. La Quinta Generación de Evaluación. Memorias del Octavo Foro de Evaluación Educativa, 22, 23 y 24 de octubre de 2008. Mérida-Yucatán-México.

Pérez Gómez, Ángel I. Macdonal, B. y Gimeno Sacristán, J. (1993). La Evaluación su Teoría y su Práctica. Cuadernos de Educación Nº 143. Cooperativa Laboratorio Educativo. Venezuela.

Serrano de Moreno, María Stella. (1990). El Proceso de Enseñanza Aprendizaje. Universidad de Los Andes Consejo de Estudios de Postgrado. Consejo Editorial. Mérida-Venezuela.

Stufflebeam, Daniel L. y Shinkfield, Anthony J. (1989). Evaluación Sistemática. Guía teórica y práctica. Editorial Paidos. Barcelona. España.

Torres Gonzales, José Antonio. (2004) La Evaluación en Contextos de Diversidad. Pearson Prentice Hall. Madrid.

Notas de autor