CON CRITERIO

Las “casas de Pastorita” en La Habana”1

“Pastorita houses” in Havana

Las “casas de Pastorita” en La Habana”1

Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXVII, núm. 1, pp. 37-50, 2016

Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría

Recepción: 11 Noviembre 2015

Aprobación: 22 Diciembre 2015

Resumen: El quehacer constructivo del Instituto Nacional de Ahorro y Vivienda, INAV entre 1959 y 1962, presidido por Pastorita Núñez y González, significó un momento trascendental en la producción de la vivienda social en Cuba a partir del triunfo de la Revolución, considerado como la experiencia más exitosa y prolífica en ese campo por su magnitud y calidad. En el presente artículo se resumen los resultados de una investigación de carácter histórico arquitectónico, basada en la consulta de fuentes primarias de información y complementada con un trabajo de campo a partir de la cual se realizó una caracterización de la producción arquitectónica del INAV en La Habana.

Palabras clave: INAV, vivienda social, La Habana, Pastorita, Movimiento Moderno.

Abstract: The construction work of the National Institute of Savings and Housing INAV between 1959 and 1962, chaired by Pastorita Nunez and Gonzalez, marked a momentous time in the production of social housing in Cuba since the triumph of the Revolution. This was considered the most successful and prolific experience in this field due to its magnitude and quality. In this article the results of an investigation of historical and architectural character, based on the query of primary sources and supplemented by fieldwork are summarized. From that, a characterization of the work of INAV was made.

Keywords: INAV, social housing, Havana, Pastorita, Modern Movement.

Introducción

Cuando se dice en Cuba “casas de Pastorita”, todos identifican a conjuntos urbanos de “buenas viviendas” construidos a inicios de la Revolución a lo largo de todo el país, aunque muchos ignoren que están hablando de la prolífica obra del Instituto Nacional de Ahorro y Vivienda, INAV, presidido por Pastorita Núñez entre 1959 y 1962, conformada por repartos de viviendas aisladas o conjuntos pequeños y medianos de edificios de apartamentos. (Figura 1)

Figura 1

Reparto Camilo Cienfuegos, Santa Clara, 1961. Fuente. Archivo del MOP

La creación del INAV en febrero de 1959 marcó el punto de viraje en la política habitacional cubana y constituyó el momento del despegue de la construcción a gran escala de la vivienda social. Su objetivo fundamental fue construir hogares financiados con los fondos de la Renta de la Lotería Nacional, gracias a la transformación de sus billetes en bonos de ahorros, práctica sin precedentes en la historia nacional. Este quehacer no ha sido superado en calidad de ejecución y diseño por ningún otro plan de construcción de viviendas sociales desarrolladas en Cuba con posterioridad.

Si bien en el año 2001 le fue conferido a Pastorita2 el Premio Cuadro de Honor otorgado por la Building and Social Housing Foundation, del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (UN-Hábitat) por su papel al frente de este instituto y la trascendencia en el tiempo de su quehacer constructivo en la memoria histórica de muchos cubanos, la labor del INAV aún permanece prácticamente desconocida. (Figura 2)

Figura 2

Pastorita Núñez. Fuente. Documental Pastorita, 2011

Los textos que han evaluado el desarrollo arquitectónico cubano durante los primeros años de la Revolución aluden a la labor del INAV3, sin embargo, en general se circunscriben al análisis de la Unidad Vecinal Camilo Cienfuegos, la obra más documentada de todas las realizaciones del instituto, mientras el resto de su extenso quehacer, tanto en La Habana como en el resto del país, apenas se menciona.

Ha transcurrido más de medio siglo de esa fructífera experiencia, lo que establece una distancia temporal que permite valorar sus importantes aciertos, de aquí que el objetivo principal de esta investigación comenzada en el año 20134 sea identificar los aportes para la vivienda social cubana de su prolífica obra desarrollada en La Habana por el INAV.

Los primeros resultados vinculados al tema del INAV se centraron en reconstruir el proceso histórico que contextualizó y condicionó su política de actuación y sus mecanismos de gestión, así como también se identificaron los autores de las principales realizaciones. 1 Por tanto, el presente estudio ofrece un análisis de la producción global del instituto en La Habana y los aportes de ese quehacer para la vivienda social cubana. Se fundamenta el trabajo de campo, los criterios de selección de la muestra y su caracterización a partir de aspectos urbanos y arquitectónicos.

Materiales y Métodos

Esta es una investigación de carácter histórico que se realizó a partir de la consulta e interpretación de fuentes primarias de información, sobre todo de los planos del INAV localizados en el Archivo Nacional de Cuba, ANC. (El número de planos consultados ascendió a 181), la consulta de la prensa de la época y de las memorias del instituto que con el título: Presencia del INAV en la Revolución Cubana5, que documenta y enumera de forma tabulada y contable aspectos financieros y materiales de cada obra realizada, respaldado por un extenso trabajo de campo que se complementó con testimonios adquiridos mediante entrevistas a los fundadores o primeros beneficiados de este organismo. Lamentablemente no se pudo entrevistar a los proyectistas que protagonizaron esta hazaña, pues la mayoría ha fallecido y otros no radican en Cuba.

De igual forma, el análisis de la información acopiada exigió adentrase en el estudio del contexto latinoamericano antecedente y contemporáneo con el INAV, así como de los precedentes cubanos y la labor de otros planes revolucionarios de producción de viviendas que coexistieron con él. La información recopilada se procesó a través de estudios cuantitativos, cualitativos y comparativos, lo que permitió arribar a conclusiones a partir del análisis histórico-lógico con la guía de hipótesis de reconstrucción histórica, que se validaron o se rehicieron según se avanzó.

Selección de la muestra y criterios de selección

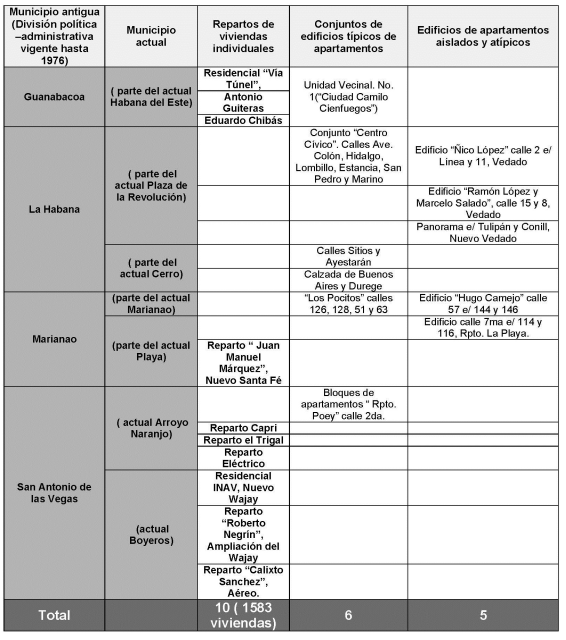

A partir de un inventario previo extraído de las mencionadas memorias económicas del INAV de la obra del instituto en La Habana realizado en el año 2014 se identificaron 1583 viviendas y 3026 apartamentos. 2 (Figura 3) Se partió del 100 % del universo, y en una etapa posterior, se redujo tomando en consideración de qué obra existían planos y evidencia gráfica o física de las realizaciones, lo cual fue vital para la caracterización, y se desestimaron aquellas que fueron terminadas por el INAV, pero no diseñadas por el organismo, como por ejemplo el edificio “Hermanas Giralt” ubicado en 23 entre D y E, Vedado. La obra había sido iniciada por la Cía. Vazarta Territorial, S.A en 1958 y diseñado por el arquitecto Oscar Fernández Tauler. Este edificio fue asumido por el INAV, en enero de 1960, cuando ya tenía construida la estructura. Tampoco se incluyó en la muestra analizada el reparto El Trigal, en el municipio de Arroyo Naranjo al sur de la ciudad, perteneciente al Retiro Harinero, en el que se habían construido desde finales de los cincuenta un total de 140 viviendas, aún sin terminar, entre otras de las que se hizo cargo el INAV de su adjudicación, 3 ni dos viviendas dúplex pareadas ubicadas en 116 esq. 37, Marianao, modelo único en todo el país, y otras obras en la ciudad en que el organismo solo realizó reformas, o las terminó. (Figura 4)

Figura 3

Relación de viviendas y aptos Elaboración autores.

Figura 4

Relación de las obras. Fuente. Presencia del INAV en la Revolución cubana. 1962

Se trabajó con los planos de cuatro urbanizaciones y de casi la totalidad de los modelos de viviendas y edificios localizados en la ciudad. También se contó con información gráfica del antiguo Ministerio de Obras Públicas lo que permitió relacionar las obras con sus planos correspondientes y se elaboraron 82 fichas, (9 de repartos, 41 de viviendas y 21 de edificios de apartamentos).(Figura 5) que contienen la información de los aspectos urbanos y arquitectónicos, los arquitectos responsables, esquemas tridimensionales y plantas digitalizadas a partir de los planos que permiten apreciar los diseños originales, pues en la actualidad muchas de las realizaciones han sido transformadas.

Figura 5

Fichas analíticas de las realizaciones

Figura 5 continuación

Fichas analíticas de las realizaciones 2

Partir de las memorias del Instituto permitió además tener certeza de qué obras dirigió el INAV, pues resulta frecuente, tanto en la bibliografía consultada como en la memoria colectiva de la población cubana, que la labor del instituto esté mezclada con la de otras entidades que coexistieron temporalmente como la Dirección de Viviendas Urbanas del Ministerio de Obras Públicas, los Barrios populares vinculados a los planes de erradicación de barrios insalubres y la dirección de viviendas el Instituto Nacional de Reforma Agraria INRA. Como consecuencia de esas confusiones historiográficas en ocasiones se le dice Pastorita a casi toda la vivienda de esos primeros años de la Revolución.

Resultados y Discusión

El INAV estableció una política nacional que coordinó su programación en las seis antiguas provincias cubanas. (Pinar del Río, La Habana, Matanzas, Las Villas, Camagüey y Oriente). Se trabajó con gran rapidez, en una secuencia dinámica de proyectos y ejecución casi simultánea, puesta en práctica de igual forma tanto en las obras de La Habana como en las del resto del país. Su gestión estuvo apoyada en un sistema de administración y contratación de obras mediante la subasta pública, que fusionó el trabajo de empresas privadas, trabajadores autónomos y empresas estatales.

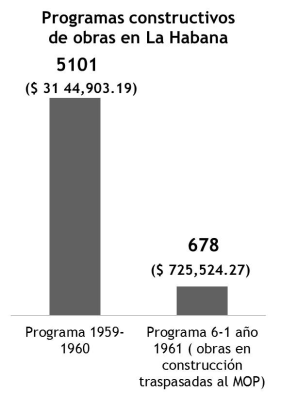

En los veintisiete meses de actuación hasta junio de ese año, en que la dirección de viviendas del instituto fue absorbida por el Ministerio de Obras Públicas, (MINOP), el INAV terminó 8,533 viviendas y entregó a dicha entidad otras 1,594 en proceso, en sus dos Programas constructivos. 4 (Figura 6). El total de las obras de la ciudad fue de 5,921 unidades entre viviendas aisladas y apartamentos, 5 lo que representa el 65% de lo realizado en el país. Al detener su producción, el INAV siguió funcionando solamente como instrumento de ahorros bancarios hasta el 31 de marzo de 1968, cuando fue disuelto, tal como se había previsto en su ley creadora 6.

Figura 6

Programas constructivos. Elaboración autores.

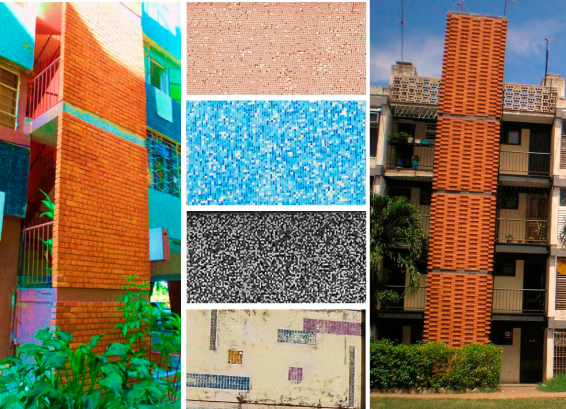

De toda esa enorme producción arquitectónica se levanta como la “joya de la corona” y a la vez como paradigma de la vivienda social cubana de todos los tiempos, la Unidad Vecinal No 1 de la Habana del Este, “Camilo Cienfuegos”, que le valieron la condición de Monumento Nacional en 1996, otorgada por la Comisión Nacional de Monumentos 7.

Su diseño a partir de la supermanzana sintetizó los preceptos teóricos de esos años, a partir de la discusión sobre experiencias similares de unidades vecinales en América Latina y Europa que sirvieron de referentes6.

Se logró un equilibrio en la alternancia entre edificios altos y bajos, zonas verdes que separan las viviendas de las vías de circulación; jerarquización y diferenciación del sistema de vías, peatonal y vehicular, y estructuración de los diversos niveles de servicios, desde la unidad residencial básica hasta el centro comunitario. (Figura 7)

Figura 7

Unidad Vecinal No. 1 Camilo Cienfuegos. La Habana del Este, 1960. Fuente. ANC.

Los repartos

Entre las primeras tareas del INAV en La Habana estuvo por un lado, el completamiento de urbanizaciones heredadas, con diferentes grados de ocupación, en las que fue necesario terminar lo que aún faltaba por ejecutar en cada caso: infraestructura técnica, pavimentación de viales y aceras, áreas de parques, zonas de servicios comunales y escuelas. Estos fueron los actuales repartos Eduardo Chibás, Residencial Vía Túnel, Antonio Guiteras, Eléctrico, Capri, Residencial INAV en el Wajay. De igual forma, se construyeron otros repartos en su totalidad en la periferia, siguiendo los patrones de los repartos de la clase media, dotados de todos los servicios sociales. (Antonio Negrín - Ampliación del Wajay; Calixto García - Aéreo y el Juan Manuel Márquez)

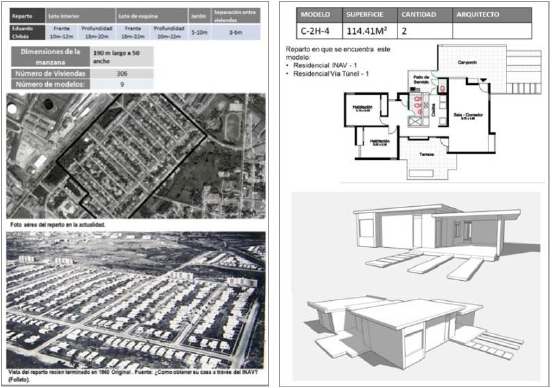

El trazado de estas urbanizaciones es regular, conformando manzanas largas y estrechas. Son parcelaciones que siguen el modelo de “ciudad jardín”, donde las viviendas aisladas se ubican en el lote rodeadas de vegetación, jardín y patio. (Figura 8).

Figura 8

Reparto Eduardo Chivás. Antiguo reparto Parque Residencial Bahía. Fuente. ¿Cómo obtener su casa a través del INAV

Se ejecutaron 47 modelos de viviendas, que variaron no solo por su superficie y estándar, sino también por diferenciarse en su expresión volumétrica, a partir de la ubicación de los locales, inclinación de sus cubiertas, la disposición de los vanos, la incorporación de car-porch7 en el frente o en los laterales. Lo creativo en estas urbanizaciones fue la sabia combinación de varios modelos en un mismo frente de calle impidiendo que la monotonía se adueñase de la imagen urbana, - algo que se venía haciendo de forma natural y lógica desde los años anteriores-. La ubicación de las viviendas en los lotes se subordinó solo a las condicionantes del adjudicado o comprador, quien primero seleccionaba la parcela según su precio y posición y luego el modelo de vivienda según sus gustos y necesidades. La amplia variedad de modelos y estándares de las viviendas y apartamentos, pensada también para una pluralidad de ingresos económicos que le permitiera a cada persona seleccionar el modelo según su precio, fue uno de sus aciertos desde el punto de vista arquitectónico.

Se diseñó para diferentes rangos de lotes según sus dimensiones, desde los 10.60 m de frente hasta los 30 m de profundidad. Amplias franjas de jardín rodean las manzanas en todo su perímetro, que en general superan los 100 m de largo x 35 m de ancho hasta los 60 m. En las calles principales hay parterres y aceras, y en el resto los accesos a la vivienda son directos a la vía, atravesando el jardín. Esto sucede en repartos como el Eléctrico o el Roberto Negrín en el Wajay.

Estas nuevas urbanizaciones ofrecían una imagen similar a la de los muchos repartos suburbanos de la clase media como Altahabana o Fontanar en los no se usaban cierres perimetrales a cada casa, con ocupación del 33 % los totes como lo establecieron las ordenanzas vigentes en la ciudad8. Las generosas dimensiones de las parcelas permitieron alejar las viviendas de la calle y ganar en áreas para jardín,

Las casas de Pastorita. Modelos de viviendas

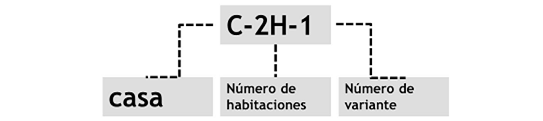

Tanto las viviendas aisladas como los edificios de apartamentos, fueron clasificados y nombradas con letras y números según la cantidad de habitaciones por el Instituto (Figura 9) Se diseñaron ocho variantes de viviendas de dos habitaciones, (aunque también existen modelos con otras combinaciones de letras), treinta de tres habitaciones y cuatro para las de cuatro habitaciones. 8

Figura 9

Clasificación administrativa establecida por el INAV. Elaboración autores

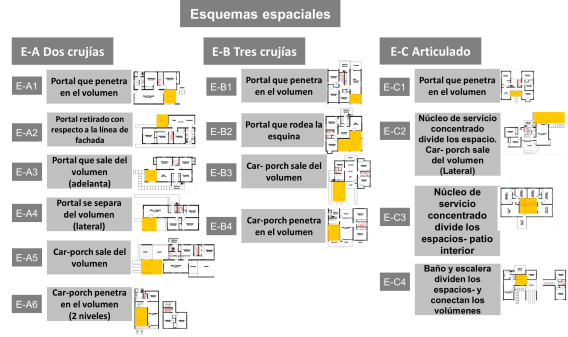

Partiendo de esta clasificación, a los efectos de la investigación para el análisis y la caracterización de la muestra, se definió una propia (Figura 10). En el caso de las viviendas aisladas se estableció en función de la distribución espacial y a la posición del portal, o el car-porch. En tanto para los edificios de apartamentos se definieron los modelos según a la forma en que se conectan las viviendas a través de la circulación y la posición de la circulación respecto al volumen. El número de modelos de viviendas construidos en todo el país ascendió a 116, de ellos solo en La Habana se concentraron 47 distribuidos en los nueve repartos identificados.

Figura 10

Clasificación definida en la investigación Elaboración autores

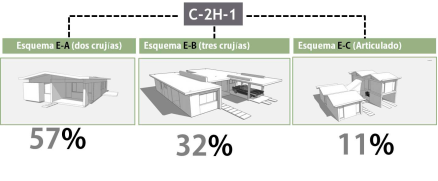

La amplia diversidad de modelos lograda pretendió adecuarse a la variedad de usuarios en función de sus salarios y necesidades particulares. Pero ni la masividad ni la rapidez con que se construyó fueron obstáculos para el despliegue de una gran creatividad, variedad y un alto nivel de diseño, respaldado por una buena calidad de la ejecución (Figura 11). Básicamente las viviendas se desarrollan a partir de tres esquemas fundamentales según su distribución espacial, sus relaciones con el espacio exterior y la superficie útil: 1. Esquema E-A (dos crujías); 2. Esquema E-B (tres crujías) y 3.Esquema E-C (Articulado) (Figura 12)

Figura 11

Amplia diversidad de modelos. Fotos. Ruslan Muñoz, 2014.

Figura 12

Esquemas espaciales de las viviendas. Elaboración Autores

En Esquema E-A se reflejó en seis modelos cuya planta está distribuida en dos crujías longitudinales que establecen una separación entre los espacios públicos y privados de la vivienda. La distribución espacial presenta diversas variaciones de acuerdo al desplazamiento de los locales, la cantidad de habitaciones, la posición del portal o del car-porch, y a diferentes elementos que responden a soluciones formales (formas de la cubierta, presencia de closets explotados como volúmenes sobresalientes de la fachada, desniveles, etc.). Las áreas de estos modelos son generalmente inferiores a las del esquema E-B y E-C. El número máximo de habitaciones es de tres, salvo contadas excepciones. En el Esquema E-B, la planta queda distribuida en tres crujías longitudinales que establecen una separación entre los espacios públicos y privados de la vivienda. Generalmente la crujía del centro contiene el comedor y la sala, y los núcleos de servicios se hallan separados, con más de un baño. En algunos modelos se concibió una habitación de servicio y un pequeño baño en el área de servicio.

La distribución espacial varía de acuerdo a la cantidad de habitaciones, y a soluciones formales creativas y dinámicas en las que se juega con los espacios abiertos, las terrazas y el jardín. Se establecieron 4 modelos, con una superficie de hasta 150 m2 (9 y representa el 32 % de la muestra. En tanto en el Esquema E-C (Articulado) las soluciones de distribución espacial son de una alta creatividad. Los espacios se articulan por terrazas laterales, con lo que se produce una fluidez entre el interior y el exterior mediante puertas de cristal y madera. El núcleo de servicio separa las zonas de uso público otorgándole privacidad a los espacios íntimos de la vivienda. Se establecieron cuatro esquemas y representa alrededor del 11% de la muestra de estudio. En todos los casos se empleó un mínimo de circulación interior como reflejo de la racionalidad de los proyectos.

Los mayores méritos de las viviendas son la sencillez de su expresión formal sin altas pretensiones, pero muy valiosas y dignas para el carácter social y masivo. Predominan las formas puras incluso en las sutiles decoraciones complementarias y prevalecen los modelos de volúmenes únicos, y en aquellos en que los volúmenes se fragmentan lo hacen con una equilibrada articulación. Los modelos exploran exitosamente las posibilidades de creación de un ambiente interior tradicional dentro de un tema propio de la modernidad. La utilización de pisos cerámicos en las áreas exteriores, recubrir paredes con ladrillo, crear terrazas interiores o emplear lucetas de colores en los vanos refuerza la intención de mantener un nexo con las tradiciones. Los arquitectos emplearon los mismos materiales en todas y componen un ensayo de integración y contrastes de texturas del ladrillo a vista, del hormigón y de la madera, dándole una continuidad al lenguaje del Movimiento Moderno cubano.

Las fachadas poseen una gran simplicidad en su composición, en ellas siempre se destaca el portal techado que penetra o sale del volumen o a veces de retira con respecto a la línea de fachada o se proyecta a un lateral creando una especie de jardín interior. Otro rasgo destacable en ellas son los closet sobresalientes de la fachada, un elemento constante en casi todos los modelos. Esta solución de diseño ayuda a aislar del calor el interior de la habitación, al igual que va generando planos de sombra sobre las ventanas o sobre otras fachadas.

Las cubiertas coadyuvan a la variedad expresiva de estas viviendas. Aunque existen modelos muy singulares en los que las cubiertas se pliegan o se inclinan asimétricamente de manera brusca aprovechando desniveles en el terreno, o techando las circulaciones, predomina de manera generalizada la cubierta plana, tanto en una losa continua de una marcada horizontalidad rematado en ocasiones por pretiles proyectados hacia abajo para la protección solar, o matizada por ligeros escalonamientos y pronunciados aleros. En las cubiertas inclinadas hacia el centro, la viga central se empleó como gárgola para la evacuación de las aguas pluviales, solución esta utilizada con anterioridad en algunas viviendas diseñadas por el afamado arquitecto cubano Mario Romañach.

En muchas de estas cubiertas, se aprecia la continuidad del Movimiento Moderno de los años cincuenta, siendo dignas variaciones a pequeña escala de los techos de varias viviendas de alto estándar construidas en los reparto de lujo.

El tratamiento expresivo de las viviendas lo complementan los cierres ya sean de manera pétrea en celosías cerámicas o a través de los vanos de la carpintería los cuales se supeditan a las variaciones de las cubiertas. Prevalecen las ventanas convencionales cuadradas o alargadas horizontalmente de persianería tipo Miami, alternada con paños de cristal y las ventanas continuas de piso a techo en las fachadas principales que dan a un jardín, portal o car-porch.

El edificio de apartamentos. Conjuntos multifamiliares y edificios aislados

Los pequeños conjuntos de edificios de apartamentos se ubicaron en espacios yermos que existían en la ciudad, muchos de los cuales eran de geometría bastante irregular. El intento por alcanzar una coherencia dentro de la trama urbana en solares de compleja morfología no siempre se logró. Al recorrer algunos ejemplos como en la Calzada de Buenos Aires y Durege, en El Cerro, se percibe por la ubicación de los bloques y la ausencia de áreas exteriores, que este conjunto quedó incompleto al igual que el conjunto de las calle Ayestarán y Sitios luego de estudiar varias propuestas 10, (Figura 13) tampoco se completó el conjunto alrededor de la plaza Cívica El proyecto original incluía 11 edificios de 4 niveles y 3 de más de 10, además de un centro de uso social y parqueos. 11

Figura 13

Conjunto de Clzda de Buenos Aires y Durege. Cerro. Foto Gabriela Glez, 2014

La disposición de estos conjuntos obedeció a un momento en que aún se teorizaba sobre el abandono de la manzana tradicional y sustituirla por espacios abiertos en que los edificios estuviesen separados. El resultado, una estructura urbana fragmentada, sin embargo, persistió la intención de crear diferentes ambientes y perspectivas al igual que en los repartos, en alternar diferentes modelos de edificios. Mayor coherencia en el entorno urbano presenta los edificios aislados ya que al ser bloques específicos para lotes definidos su inserción en el trama estuvo mejor resuelta.

Clasificación de los Edificios de apartamentos

Para acometer el estudio, se tomó la clasificación teórica de los posibles tipos de edificios, de acuerdo a la forma de agrupar las viviendas, en torno a la circulación vertical de aplicadas en anteriores investigaciones 12 y adaptadas el estudio del INAV (Figura 14).

Figura 14

Clasificación Tipológica de edificios. Elaboración autores

Formalmente no sobrepasan la altura de los cuatro niveles permitiendo una coherencia con el contexto circundante. La mayoría de los edificios que conforman la muestra poseen 6 apartamentos por planta. No obstante, también abundan soluciones de 2 y 4 apartamentos por planta.

Los volúmenes son simples, tendientes a la forma rectangular con el frente mayor que el ancho. El módulo básico de las dos unidades conectadas por escaleras se repite hasta tres veces formando un solo bloque de apartamentos. Pueden repetirse lineal o de forma escalonada, variantes diferentes que ayudan a minimizar la monotonía que pudiese existir. La estructura se expresa con claridad, definiendo una retícula donde la edificación no se cierra nunca en el plano de fachada, sino que se retranquea generando terrazas y una amplia gama de cierres con celosías que forman diferentes composiciones, que le imprimen un carácter abstracto, a la vez que garantizan la necesaria ventilación cruzada de los apartamentos.

Las cajas de escaleras se convierten en volúmenes articuladores en todos los modelos. Dentro de esta diversidad las circulaciones se convierten en prismas referenciales de fuerte impacto visual al coronarse los depósitos de agua en unos, o incorporándoles paños de ladrillos de diferentes combinaciones en otros sobre todo en los edificios de la Unidad Vecinal. Precisamente los edificios son reconocidos por la separación frecuente de la caja de circulación vertical del bloque de viviendas, quedando las escaleras proyectadas hacia el frente del edificio. (Figura 15) En los bloques residenciales de Nuevo Vedado y Querejeta se concibe la planta baja libre destinada a áreas comunes, de circulación y estacionamientos. 13

Figura 15

Conjunto INAV. Centro Cívico. Foto. Gabriela Glez, 2014

Al igual que en las viviendas para lograr ritmos y variaciones en las fachadas algunos modelos también presentan los espacios de closet sobresalientes del volumen, o galerias externas para la circulacion. Soluciones y recursos de diseño que formaban parte de un repertorio nacional del Movimeinto Moderno que continuó fluidamente su desarrollo en estos años.

La división espacial de los apartamentos se da en dos esquemas fundamentales de dos y de tres crujías. En general, persiste este último, con el núcleo de servicio en la crujía central. A pasear de las variaciones entre modelos los espacios públicos sala-comedor siempre se vincula con la terraza exterior. Interiormente son cómodos y ventilados pues su orientación climática fue debidamente analizada. Si bien los diseños particulares no ofrecen novedades importantes respecto a la concepción del espacio, no se puede dejar de hacer mención de la generosidad de las áreas de habitación.

Materiales y terminaciones de las obras

En las obras se mantuvo una continuidad en el uso de los diferentes materiales y la intención a través de ellos de lograr ambientes y texturas diversas propias del Movimiento Moderno cubano. Se emplearon materiales no estructurales como ladrillos y piezas cerámicas como revestimientos interiores y exteriores, también se dejaron a vista bloques de mortero para enfatizar zonas de la vivienda como el portal. (Figura 16) En las viviendas son recurrentes los revestimientos de ladrillos y en los edificios, mosaicos cerámicos de azul, ocre y beige debajo de los vanos además de una amplia y creativa gama de cierres de celosía para los patios de servicio. (Figura 17).

Figura 16

Terminaciones en las viviendas

Figura 17

Cierres de celosías en los edificios. Elaboración Autores

El énfasis de las obras está dado precisamente por el contraste armónico entre las diferentes texturas que le aportan estos materiales. Los materiales enriquecieron en todo momento la expresividad de la volumetría y de los espacios. Algunos modelos de viviendas incorporaron lucetas de colores y celosías de ladrillos o piezas cerámicas para filtrar la luz solar o también para lograr transiciones entre los espacios como el jardín, la terraza y el portal. Además se empleó la madera para los pasamanos de las barandas metálicas de las escaleras y balcones en el caso de los edificios. (Figura 18)

Figura 18

Terminaciones en las viviendas

La alta calidad de los estos ha permitido que los inmuebles hayan envejecido con dignidad y resistido más de medio siglo, tanto a las condiciones ambientales (intemperismo-humedad-salinidad-erosión) como a la acción humana y algunas sin haber tenido ningún tipo de mantenimiento.

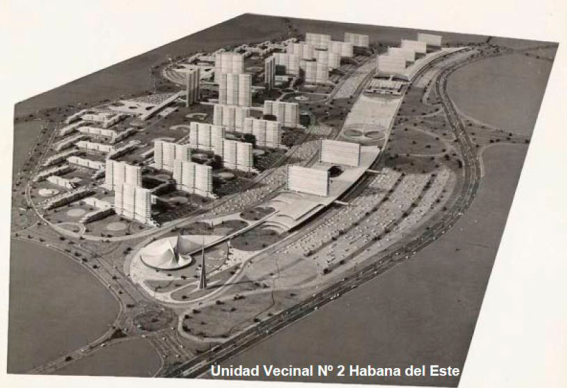

Los concursos y proyectos no ejecutados

Debido a los nuevos rumbos que tomó la Revolución, la prioridad hacia otros planes y el adverso contexto político y económico detuvieron la experiencia del INAV quedando sin realizarse algunos proyectos que por su alcance eran bastante ambiciosos. El más grande de todos era la propuesta para La Unidad Vecinal No 2 de La Habana del Este de los arquitectos Raúl González Romero y Fernando Salinas que seguían el recorrido de la Vía Monumental con supermanzanas y altos edificios de apartamentos alternados con estacionamientos y áreas verdes. (Figura 19)

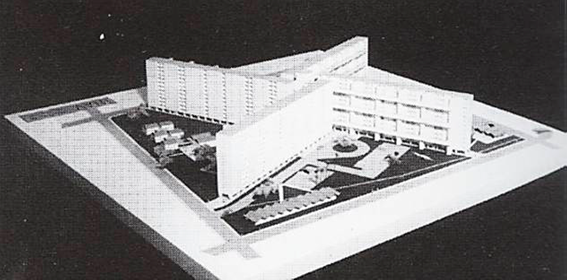

Figura 19

Maqueta del proyecto de la Unidad Vecinal no.2. Cortesía. Raúl González Romero

Más hacia el este en los terrenos de Alamar se quiso erigir el Edificio Libertad de 50 plantas, para lo que fue convocado un concurso el cual el primer premio quedó desierto, el segundo lo alcanzó la propuesta de los reconocidos y prestigiosos arquitectos, el cubano Ernesto Gómez Sampera y el español Martín Domínguez, proyectistas del Edificio Focsa. 14 Su propuesta creaba un soporte público en una amplia parcela, del que emergían las torres con una planta en H, conectadas por galerías. Formalmente, se iban agrupando unidades de 6 plantas de altura, donde las variaciones tipológicas se expresaban al exterior, generando un ritmo que fragmentaba la rotundidad del volumen. (Figura 20).

Figura 20

Propuesta de Edificio Libertad de Gómez Sampera y Domínguez. Segundo Premio. Fuente Gómez Díaz, Francisco. Martin Domínguez Esteban. La labor de un arquitecto español exiliado en Cuba.

Estos mismos autores asociados al ingeniero Bartolomé Bestard 15 proyectaron el edificio El Pontón en la manzana comprendida por las calles Manglar, Clavel, Nueva del Pilar, Clavel y Oquendo, en Centro Habana. El edificio, destinado a maestros y personal docente, incluía 576 apartamentos, organizados en 4 alas de doce niveles, que giraban sobre un núcleo central de comunicaciones, formando una estructura esvástica en la supermanzana. La distribución de los apartamentos se realizaba mediante galerías horizontales externas, separadas de la edificación y comunicadas a través de puentes. Esta solución garantizaba la privacidad de los apartamentos y una adecuada iluminación y ventilación natural. En el basamento se ubicaron los servicios públicos, entre los que se encontraban estacionamientos, áreas de juego y comercios y piscina. (Figura 21)

Figura 21

Maqueta del Edificio El Pontón de Gómez Sampera y Domínguez. Fuente Gómez Diaz, Francisco. De Forestier a Sert. Ciudad y Arquitectura en La Habana (1925- 1960). Abada editores. Madrid, 2008, p.398.

El otro proyecto de semejante complejidad fue concebido en 1959 para las calles Galiano, Reina, Dragones y Águila, en el espacio que ocupó la antigua Plaza del Vapor, en La Habana. El proyecto diseñado por el Arq. Carlos Alfonso, constaba de un basamento destinado al estacionamiento de 350 autos, planta baja, destinada a comercios, una segunda planta reservada para otro estacionamiento de 250 autos y encima de ella se diseñó una zona de recreo de uso público. Seguidamente se erigía un cuerpo central de 25 niveles de 200 apartamentos 16. Poco tiempo después de iniciados los trabajos la Junta Nacional de Planificación abandonó el proyecto y en su lugar se concibió un parque público, bautizado con el nombre Parque del Curita. 17

Estos proyectos de edificios de apartamentos se planteaban como una pequeña ciudad autosuficiente dentro de la ciudad, donde los tres paradigmas de la modernidad: sol, luz y ventilación, se ofrecían con unos esquemas similares a los que Le Corbusier realizara para los inmuebles villa. Se levantaron sobre grandes basamentos que contenían las funciones públicas, siguiendo las tendencias imperantes y aplicadas en otros edificios de la década precedente como el Focsa, el Retiro Médico y otros.

De haberse materializado estos proyectos se hubiesen convertido también en símbolos del nuevo instituto y en el mayor sueño de la propia Pastorita, aunque a la visión actual y a la conciencia que se tiene de los valores de la ciudad tradicional, estas propuestas hubieran sido hoy muy cuestionadas por el impacto en su tejido urbano pues irrumpían agresivamente en contextos edificados y de alta centralidad sin respeto a la morfología de la ciudad, rechazando su estructura tradicional, propio de la arquitectura del Movimiento Moderno. Tampoco se materializaron otros proyectos como el Conjunto “Colinas de Lawton” de 800 residencias, 18 y un grupo de viviendas de ocho modelos para los empleados de la Revista Bohemia

Conclusiones

La experiencia del INAV se desarrolló con altos grados de libertad en el diseño, gracias a un excelente equipo de arquitectos que supieron asimilar lo mejor de la influencia externa en cuanto a principios de diseño urbano y arquitectónico y fusionarlos con el contexto local.

Tres de los nueve repartos fueron diseñados completamente por el INAV y en seis de ellos se construyeron centros escolares y mercados de abasto reflejando la intención de crear comunidades integrales y equipadas con diversos usos y funciones. A nivel nacional, las viviendas individuales representan el grueso de la obra y los edificios de apartamentos en menor medida, solo en La Habana sucede lo contrario en que las unidades de apartamentos representan el 66% de lo realizado.

Las viviendas aisladas se caracterizaron por presentar portal y terrazas. Fueron concebidas desde dos habitaciones hasta cuatro, algunos modelos incorporaron el car-porch y poseen más de un baño. En 33 de los 47 modelos (70.2 %) se desarrolla en un nivel, mientras que solo el 19.1% alcanzó los dos niveles. En los edificios de apartamentos según a la forma en que se conectan las viviendas a través de la circulación, predomina la tipología I (Dos unidades conectadas por una escalera.) y según la posición de la circulación respecto al volumen predomina la tipología A (Circulación vertical, fuera del volumen de las viviendas. (9 modelos con variaciones volumétricas).

El estudio de esta obra es importante no solo como aporte a la historia de la arquitectura y el urbanismo cubanos, sino además para tenerla como referencia para lo mucho que debe seguir haciéndose al respecto, aunque este modelo sea irreproducible en el presente. El quehacer del instituto dio continuidad desde el punto de vista arquitectónico a las alternativas de vivienda individual y colectiva que se habían dado en los años 50 para el sector de clase media y media baja, reflejo de la inercia de continuidad de estos primeros años en muchos aspectos, a pesar de la drástica ruptura que significó la Revolución en todas las esferas. Pero no fue una simple continuidad, las nuevas demandas exigieron una enorme diversidad creativa en los proyectos para satisfacer las necesidades más disímiles de composición social e ingresos económicos de las familias beneficiadas.

El paso del tiempo ha demostrado la calidad de las obras, de su diseño y ejecución, así como la validez de diferenciar estándares según los ingresos económicos de sus propietarios. El 100 % de toda su obra se conserva físicamente y las modificaciones realizadas radican fundamentalmente en las viviendas unifamiliares.

A través de las casas de Pastorita se materializó la voluntad del Estado para garantizar una vivienda digna a sus ciudadanos en medio de un complejo contexto histórico de profundas transformaciones de índole político, económico, físico, social y cultural. Si bien existe un reconocido valor en su dimensión social, la obra del INAV, es prácticamente desconocida por la población luego del paso de medio siglo y haber tenido una existencia muy breve. Sin embargo no es indiferente al nombre de Pastorita cuando se menciona a una persona que haya vivido en una vivienda, edificio o reparto construido bajo su dirección.

Los barrios y conjuntos del INAV merecen un mayor nivel de reconocimiento como zonas de valor histórico y patrimonial por ser la primera materialización de la política habitacional desarrollada por la Revolución. A sus valores estéticos y arquitectónicos se suman sus valores sociales y culturales arraigados en la memoria histórica de sus habitantes. Sirva el presente estudio para valorar la trascendencia de ese patrimonio habitacional que contribuyó a conformar una parte de la geografía social de la ciudad y de su paisaje residencial.

Referencias Bibliográficas

1 () MUÑOZ, Ruslan y GONZÁLEZ, Gabriela. “Labor desarrollada por el Instituto Nacional de Ahorro y Vivienda (INAV) en La Habana (1959-1962)”. Revista INVI, no 84, vol. 30, agosto 2015, p.89-120.

2 () GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Gabriela. Las realizaciones del Instituto Nacional de Ahorro y Vivienda (INAV) en La Habana. Trabajo de Diploma. Tutor Arq. Ruslan Muñoz Hernández. Facultad de Arquitectura, ISPJAE, La Habana, 2014.

3 () Presencia del INAV en la Revolución cubana, Instituto Nacional de Ahorro y Vivienda La Habana, 1962, p.409.

4 () Presencia del INAV en la Revolución Cubana, Instituto Nacional de Ahorro y Vivienda, La Habana, 1962.

5 () GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Gabriela. Las realizaciones del Instituto Nacional de Ahorro y Vivienda (INAV) en La Habana. Trabajo de Diploma. Tutor Arq. Ruslan Muñoz Hernández. Facultad de Arquitectura, ISPJAE, La Habana, 2014.

6 () PÉREZ PÉREZ, Ileana C. La lotería en Cuba. Gráficas Navagraf, Madrid, 1995, p.82.

7 () (En línea) Unidad Vecinal No.1 Ciudad Camilo Cienfuegos. Portal del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. 1996. (Consultado: enero 2014). Disponible en: Disponible en: http://www.cnpc.cult.cu/patrimonio/184

8 () Fondo del INAV, Archivo Nacional de Cuba, ANC

9 () Fondo del INAV, Archivo Nacional de Cuba, ANC.

10 () Fondo del INAV, Archivo Nacional de Cuba, ANC. Conjunto de Ayestarán y Sitios. Planos No. 18259, 18292 y 18995, marzo 1960.

11 () Fondo del INAV, Archivo Nacional de Cuba, ANC. Conjunto Centro Cívico. Planos No. 3886 y 6131, marzo 1960.

12 () GÓMEZ, Ricardo.: “Estudio de la solución volumétrico - espacial en edificios de viviendas en la Ciudad de La Habana”, Tesis de Maestría. Tutora: Dra. Arq. Dania González Couret, ISPJAE, La Habana, 2001, pp.10-20.

13 () Fondo del INAV, Archivo Nacional de Cuba, ANC. Plano s/n. Multifamiliar en 7ma entre 114 y 116, noviembre 1959.

14 () “Concurso de ante-proyecto Edificio monumental, reparto Alamar”. Arquitectura, La Habana, año XXVIII, no.320, marzo 1960, p.147.

15 () GÓMEZ DÍAZ, Francisco. De Forestier a Sert. Ciudad y Arquitectura en La Habana (1925-1960). Abada editores. Madrid, 2008, p.398.

16 () Fondo del INAV, Archivo Nacional de Cuba, ANC. Edificio Galiano y Reina. Planos s/n, agosto 1959.

17 () Presencia del INAV en la Revolución Cubana, 1962. p.397

18 () “La obra del INAV”. El Sol, Marianao, año 51, no. 28, Lunes 7 de marzo de 1960, p.3.

Notas:

Notas de autor

*Ruslan Muñoz Hernández, Arquitecto. Máster en Ciencias. Docente de la Facultad de Arquitectura, Instituto Superior Politécnico “José Antonio Echeverría”, La Habana, Cuba. E-mail: ruslan@arquitectura.cujae.edu.cu