CON CRITERIO

Resiliencia urbana y ambiente térmico en la vivienda

Urban resilience and housing thermal environment

Resiliencia urbana y ambiente térmico en la vivienda

Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXVII, núm. 2, pp. 63-73, 2016

Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría

Recepción: 20 Febrero 2016

Aprobación: 30 Abril 2016

Resumen: En el artículo se expone parte del marco conceptual de una investigación encaminada a evaluar el ambiente térmico interior de la vivienda de interés social en la ciudad de Portoviejo, en la Provincia de Manabí, Ecuador, con vistas e mejorar su habitabilidad y su contribución a la resiliencia urbana. La presente etapa se refiere a una investigación teórica donde se discute la evolución de los conceptos y tendencias referidos a la sostenibilidad urbana y su relación con la producción social del hábitat, la calidad de la vivienda y particularmente, el ambiente térmico interior. De los procesos y enfoques globales se derivan principios que conducen a las variables que serán objeto de estudio en futuras etapas de la investigación y se comentan investigaciones precedentes que se ocupan de evaluar y mejorar el ambiente térmico interior en la vivienda popular o de interés social.

Palabras claves: Vivienda de interés social, ambiente térmico, resiliencia urbana, sostenibilidad urbana.

Abstract: The paper presents part of the conceptual framework of a research focused on evaluating the thermal indoor environment in social housing located in Portoviejo, Manabí, Ecuador, in order to improve habitability and contribution to urban resilience. The present step is related to a theoretical research in order to discuss the evolution of concepts and trends referred to urban sustainability and its relation to social production of habitat, housing quality and particularly, thermal indoor environment. From global processes and approaches, principles are derived, conducting to variables to be taken as study objects in future steps of the research. Previous research focused on evaluating and improving thermal indoor environment in popular and social housing are commented.

Keywords: Social housing, thermal environment, urban resilience, urban sustainability.

Introducción

La importancia creciente de la ciudad para el desarrollo sostenible queda expresada en el lema de la Conferencia Cumbre Hábitat III a celebrarse en la ciudad de Quito en octubre de 2016 “La ciudad que queremos”, donde se reconocen seis áreas temáticas principales: la cohesión y equidad social en ciudades vivibles; el marco legal; el desarrollo espacial; la economía urbana; la ecología, así como la vivienda urbana y los servicios básicos1.

En el tema de la vivienda, la prioridad se ha desplazado de los aspectos cuantitativos a la preocupación por la calidad, especialmente en la vivienda de interés social, lo cual queda confirmado en campañas como la del buen vivir, de amplio reconocimiento en países de América Latina 1. Particular atención dentro de la calidad de la vivienda se está otorgando al ambiente térmico interior 2, no solo por su importancia para el bienestar y la salud de sus habitantes, sino también por el impacto ambiental que genera como consecuencia del incremento del consumo energético en ventilación y climatización artificial.

El presente artículo recoge parte de los resultados de la etapa teórica inicial de una investigación encaminada a mejorar el ambiente térmico interior de la vivienda de interés social en la ciudad de Portoviejo, capital de Manabí, en la costa ecuatoriana. El objetivo es fundamentar las variables objeto de estudio identificadas como condicionantes del ambiente térmico interior en la vivienda de interés social y su conexión con los objetivos de desarrollo del milenio.

Materiales y Métodos

Se trata de una investigación teórica que tributa a la elaboración de un marco conceptual y metodológico, para lo cual se parte de la revisión y valoración de los principales documentos emanados de los cónclaves y reuniones internacionales sobre el hábitat urbano. La aplicación del método histórico - lógico permite comparar los diversos enfoques y caracterizar su evolución, así como fundamentar su relación con el ambiente térmico interior de la vivienda.

Además de la investigación documental, la presente etapa también se nutre de la evaluación de experiencias prácticas concretas, mediante la observación directa como método de la investigación empírica. Adicionalmente se ha considerado información sobre casos de estudio publicados o presentados en eventos, lo que ha podido ser enriquecido mediante el intercambio directo con actores involucrados en estas experiencias2.

Como parte de la revisión documental, se han incluido numerosos resultados de investigaciones precedentes encaminadas a mejorar la calidad y el ambiente térmico interior de viviendas de interés social en diversos contextos 3, cuyos resultados han sido valorados a partir de su factibilidad de aplicación en climas cálido - húmedos y en contextos socioeconómicos como los de Cuba y la costa pacífica ecuatoriana, específicamente, la ciudad de Portoviejo como capital de la provincia Manabí.

Resultados y Discusión

Ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles

El término inglés original “sustainable development” fue traducido de inmediato al castellano como “sostenido”, “sostenible” o “sustentable”. El primero fue rápidamente desechado, al reconocer la imposibilidad del crecimiento sostenido, pero sobre los dos restantes se han desarrollado numerosas polémicas en los últimos casi treinta años, achacando significados diferentes a ambos términos, que son en definitiva, el resultado de la traducción de uno único inicial. De manera general puede identificarse una tendencia a preferir el vocablo “sustentable” por diversas razones 4, a pesar de que el oficialmente usado en Cuba es “sostenible”, que además, ha sido recientemente empleado en los objetivos de desarrollo al 2030 que acaban de ser aprobados a nivel global en octubre de 20153.

El nuevo paradigma de la sostenibilidad surgió a finales de la década de los años 80’ como solución sin alternativa para la supervivencia del planeta ante la crisis ecológica de finales del pasado siglo XX, por lo cual su origen fue ambiental. Sin embargo, este concepto rápidamente evolucionó hacia la consideración de tres dimensiones principales: la ambiental, la económica y la social, que han sido identificadas como la “tríada básica” del desarrollo sostenible: ambientalmente sano, económicamente viable y socialmente justo.

La aceptación del carácter inevitable e irreversible del proceso de urbanización que se ha producido fundamentalmente en los países en desarrollo durante el último medio siglo, condujo a reconocer en la Conferencia Cumbre Hábitat 2 en Estambul, 19964, la necesidad de desarrollar asentamientos sostenibles en un mundo en urbanización, y por tanto, a la confirmación de la importancia de las ciudades para la sostenibilidad del planeta.

Desde finales de los años 90’s el arquitecto británico Richard Rogers reconocía que una ciudad sostenible es aquella donde vivienda, salud, trabajo y esperanza se distribuyen equitativamente; diversificada y compacta, de manera que proteja el campo y permita a las personas vivir cerca del lugar de trabajo; que garantice la comunicación y el contacto fácil; ecológica, y eficiente en el uso de los recursos; pero además, que sea creativa para que la imaginación prospere, y también bella, de forma que estimule la imaginación y recree el espíritu 5. A pesar del tiempo transcurrido desde su formulación, este concepto sigue teniendo total vigencia y apunta hacia una nueva dimensión de la sostenibilidad que pudiera ser la espiritual o humana.

En el año 2000 se aprobaron los “Objetivos del milenio”, cuyo cumplimiento desigual e irregular fue recientemente evaluado en el 2015. Estos once objetivos, cada uno de los cuales contemplaba sus respectivas metas, estaban dirigidos a erradicar la pobreza y el hambre; lograr la enseñanza primaria universal; promover la igualdad de género; reducir la mortalidad infantil; mejorar la salud materna; combatir las enfermedades; garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, y fomentar la asociación mundial para el desarrollo5. Como parte de la sostenibilidad del medio ambiente se contemplaba la meta de mejorar sustancialmente la vida de los habitantes de los asentamientos informales precarios. Su incumplimiento a escala global condujo a que fueran retomados y ampliados en los nuevos “objetivos de desarrollo sostenible” hacia el año 2030, aprobados en octubre de 2015.

En la Reunión de seguimiento de Estambul más 5, celebrada en la ciudad de Nueva York en el año 2001, se aprobó una agenda de acción regional para América Latina y El Caribe sobre asentamientos humanos, que reconocía como desafíos del escenario regional la modernización de las instituciones para la gestión territorial y habitacional, y el ordenamiento territorial 6. Esto incluía los marcos regulatorios y los instrumentos financieros, así como las políticas de uso de suelo, de descentralización, de participación ciudadana, integración social y equidad de género.

Entre los objetivos generales de aquella agenda se encontraba la generación de estrategias de desarrollo que garantizaran el crecimiento económico, la equidad, la sostenibilidad ambiental y la realización del potencial humano en un marco de democracia. Las áreas temáticas reconocidas entonces fueron: el logro de la equidad y el combate contra la pobreza urbana; la productividad de los asentamientos humanos para mejorar la calidad de la vida; el mejoramiento del medio ambiente en los asentamientos humanos; la gobernabilidad y la participación, así como la eficiencia en las políticas de gestión.

Sin embargo, las alternativas generadas en los países desarrollados por lo general se enfocan fundamentalmente en la dimensión ambiental. Tal es el caso de las ciudades neutrales desde el punto de vista del cambio climático o del ciclo del carbono 7. Se ha denominado ciudad neutral a aquella que tiende a cerrar los ciclos de la energía, los recursos, el agua, el aire y el suelo. Por ejemplo, una ciudad será neutral desde el punto de vista energético cuando toda su demanda sea cubierta por fuentes renovables, para lo cual es necesario reducir el consumo e incrementar la generación de energías renovables.

Similar enfoque ha sido aplicado a escala arquitectónica, en el concepto de “edificios de energía cero o casi cero”, promovido por Mazria 8 en el movimiento Arquitectura 2030, y por los Objetivos 20-20-20 de la Unión Europea que pretenden reducir el 20% del consumo de energía y el 20% de las emisiones, así como generar mediante fuentes renovables el 20% de la energía consumida, de manera que para el 31 de diciembre de 2020 todos los edificios de nueva construcción deberán ser de consumo casi nulo 9.

En los edificios de energía cero la producción es superior al consumo, pero como que la estación del año con mayor potencialidad para la generación de energía renovable no coincide con la de mayor demanda, su almacenaje asume un rol protagónico, y el cambio de fase aparece como una alternativa promisoria. Según Butera 10, el proceso de diseño arquitectónico de estos edificios requiere de un enfoque integrado desde el inicio que parte de minimizar las necesidades de consumo energético mediante un diseño arquitectónico apropiado, al cual se adicionen tecnologías eficientes de acondicionamiento ambiental, para luego satisfacer mediante fuentes renovables la demanda energética optimizada.

El término “inteligente”, aplicado hace algunas décadas a los edificios dotados de sistemas automatizados de regulación y control, se emplea ahora en las ciudades, pero no sólo en relación con el uso de tecnologías de la información y la comunicación, sino que incluye de forma más general e integral la economía, la vida urbana, la población, el ambiente, la movilidad y la gobernanza.

La conferencia internacional Río más 20 11, amplió aún más el concepto de ciudades y asentamientos sostenibles a partir de un planeamiento integral con enfoque holístico que garantice el acceso a la vivienda y los servicios sin desplazar a la población, contribuya a erradicar la pobreza urbana y rural, a conservar al patrimonio y a revitalizar los centros urbanos. Otro principio básico para el logro de la sostenibilidad urbana reconocido en Río más 20 es la oferta de vivienda y servicios básicos inclusivos que propicien seguridad y salud para todos, espacios verdes seguros, agua y saneamiento, aplicando el principio de las “3R” (reducir, reusar y reciclar), a la vez que se reduzca la vulnerabilidad y se potencie la resiliencia y la adaptación al cambio climático.

La Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible Río más 20 que formuló “el futuro que queremos”, reconoció además la importancia de la participación y la necesidad de fortalecer el rol de los gobiernos locales en la revitalización de los centros urbanos, la promoción de la eficiencia energética de los edificios, la garantía de un transporte sostenible y de un uso mixto del suelo, así como la conveniencia de fomentar la cooperación entre ciudades.

El concepto de ciudades resilientes pone el énfasis en la necesaria mitigación, adaptación y reversión del cambio climático, y es opuesto al de vulnerabilidad. Resiliencia implica flexibilidad, redundancia, capacidad de aprender y de reorganizarse6. Más recientemente, el concepto de ciudades vivibles refleja claramente que el bienestar físico y síquico de los seres humanos es el fin último de la sostenibilidad urbana.

Los debates más actuales se refieren a la necesaria evolución de las instituciones gubernamentales; la nueva relación entre la ciudad y el territorio; el tránsito de la satisfacción de las necesidades básicas a la co-creación y co-gestión de los servicios públicos; la competencia y cooperación entre ciudades; la reinvención continua de la ciudad, y los modelos territoriales policéntricos7.

A partir del reconocimiento de la economía de escala y el rol económico de las ciudades como generadoras de riquezas, se emplea el concepto de prosperidad urbana que ha evolucionado según Acioly8, de cinco a seis dimensiones, donde la gobernanza urbana se adiciona a las previamente reconocidas: sostenibilidad ambiental, equidad e inclusión social, calidad de vida, desarrollo de infraestructura y productividad. Estas se toman como base para medir el índice de prosperidad urbana de cada ciudad.

La próxima conferencia cumbre del hábitat (Hábitat III) a celebrarse en Quito en octubre de 2016, con el lema “la ciudad que queremos”, debatirá la nueva agenda urbana para los próximos veinte años, cuyos pilares reconocidos son el ordenamiento jurídico, financiero y físico9 en aras de la integración, inclusión y sostenibilidad para la equidad y prosperidad, y en lo cual resulta esencial el espacio público, el uso mixto del suelo y la planeación urbana.

Así el programa de transformación de ciudades desarrollado por el Grupo Argos en Colombia 12, asume como principios básicos el desarrollo de ciudades de primer piso, caminables, con espacios públicos generosos, que propendan a la vida de barrio, incluyentes, verdes, planeadas, conectadas, saludables, competitivas, amables y seguras. Para ello se requiere de una gestión conjunta donde participen el sector público, el privado y la academia, y de grandes proyectos que promuevan la transformación.

Casi todos los 17 objetivos de desarrollo sostenible aprobados en octubre de 2015 (Figura 1) tienen una relación directa con el desarrollo urbano, a pesar de que uno de ellos (el 11) está directamente dirigido al logro de ciudades y asentamientos humanos “inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”. Para ello se han reconocido siete metas e indicadores vinculados a la vivienda y los asentamientos precarios; el transporte público y la accesibilidad; la planificación y el uso del suelo; la preservación delpatrimonio histórico; la prevención de desastres; el medio ambiente y los residuos sólidos, y el espacio público.

Figura 1

Objetivos de desarrollo Sostenible. Símbolos.

Sustentabilidad de la vivienda urbana de interés social

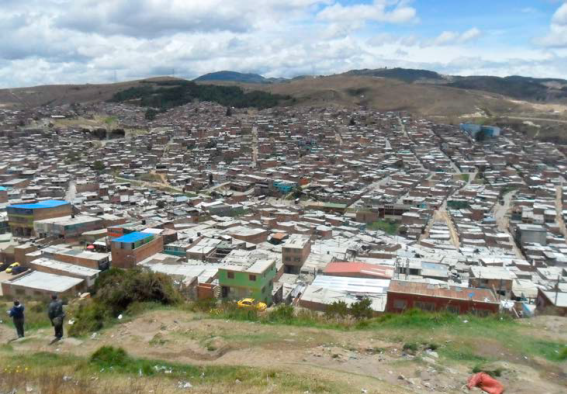

El fracaso del modelo urbano moderno que nació con la vivienda social masiva condujo al cuestionamiento de ambos conceptos. Los conjuntos habitacionales planeados como urbanizaciones abiertas en las periferias urbanas no resultaron accesibles a la población de menores recursos en América Latina (Figura 2), y en Europa fueron abandonados ante la preferencia por la ciudad tradicional (Figura 3). En contraposición, la autoconstrucción y los asentamientos espontáneos fueron la alternativa viable para los pobres de la región que han ido conformando una ciudad informal que con el tiempo se consolida (Figura 4). Por otra parte, los edificios repetitivos en las urbanizaciones monótonas y anodinas fueron siendo ocupados por los estratos más bajos de la sociedad, constituidos por los negros pobres en Norteamérica y los inmigrantes en Europa, con lo cual, este modelo urbano y habitacional fue en ocasiones asociado con algunos males sociales.

Figura 2

Edificio de viviendas en el Conjunto Nariño, Bogotá

Figura 3

Edificio de viviendas “del Millón” en Estocolmo, Suecia.

Figura 4

Ciudad Bolívar, Bogotá

El resultado de este proceso ha conducido en ocasiones a la desaparición temprana de estos fragmentos de ciudad, mediante demoliciones e implosiones, o a su rehabilitación participativa por empresas europeas sin fines de lucro, y por otro lado, al proceso de urbanización de la pobreza en la ciudad informal, autoconstruida y progresiva. El término de vivienda social ha sido sustituido por el más ampliamente usado en la actualidad: vivienda de interés social, referido a un proceso en el cual el estado no es ya el único responsable, sino un actor más que juega el rol de facilitador, donde participa también el sector privado y la población accede de forma diferenciada según su poder adquisitivo.

El reconocimiento del carácter inevitable e irreversible del proceso de urbanización10 (ya que las personas emigran a la ciudad en busca de oportunidades de salud, educación, trabajo, recreación y otras, que no pueden satisfacer en las zonas rurales), se relaciona con el derecho a la ciudad e incluso, el derecho a hacer ciudad (informal), que es también el resultado del proceso de producción social del hábitat.

Sin embargo, el debate actual conduce al reconocimiento de que una ciudad inclusiva, segura, resiliente y sostenible no se produce de forma espontánea, sino que es el resultado de un proceso de planeamiento integrado, holístico y participativo. Ambos enfoques, el del futuro deseado de la ciudad, y el posible de la vivienda encierran diversas contradicciones que deberán ser resueltas en la teoría y en la práctica.

Existe consenso en cuanto a la necesaria integración social en ciudades inclusivas, pero para ello se requieren estrategias claras que estimulen esa integración, venciendo el miedo a la violencia, la tendencia natural de los diversos estratos sociales a segregarse, replegarse y protegerse, así como mecanismos económicos que favorezcan el financiamiento cruzado, fundamentalmente del suelo, la infraestructura, los servicios y el espacio público (Figura 5).

Figura 5

Parque de los Pies Descalzos. Medellín

Promover el uso mixto del suelo favorece la dinámica urbana y el uso continuo del espacio público, lo cual contribuye a la seguridad y desestimula la violencia. Esto también garantiza la relación de la vivienda de los diferentes estratos con servicios adecuados, y contribuye a promover la economía local, con una oferta de empleos en el sector formal e informal, que representa fuentes de ingresos para la población de menores recursos (Figura 6). El uso mixto del suelo contribuye también a reducir las distancias y facilitar la movilidad cotidiana, y fomenta la estructuración de la ciudad en unidades con relativa autonomía como las células de los organismos vivos, lo cual, en contraposición al “zoning” del urbanismo moderno, constituye un principio básico de la sostenibilidad urbana 13.

Figura 6

Dinámica urbana generada por la inclusión del sistema de bibliotecas públicas y el metro- cable en los barrios populares de Medellín.

Además del uso mixto del suelo, éste debe ser aprovechado al máximo como recurso prácticamente no renovable. La baja densidad de ocupación del suelo genera crecimientos urbanos extensivos con los correspondientes incrementos de la demanda de infraestructura y las distancias de transportación, lo cual a su vez influye en al aumento del consumo de energía y la contaminación ambiental.

Sin embargo, predomina una tendencia en la población de menores ingresos a preferir la vivienda unifamiliar aislada, directamente vinculada al terreno, con respecto a los edificios multifamiliares o de apartamentos de varios pisos, donde su privacidad se ve afectada, y los costos de mantenimiento se incrementan. La solución de esta contradicción conduce a la formulación de estrategias educativas y a la búsqueda de alternativas apropiadas (morfologías urbanas y tipologías arquitectónicas) que permitan un mejor aprovechamiento del suelo urbano y una reducción de los costos sin afectar el ambiente interior, la habitabilidad y la privacidad de las viviendas 14, y que propicien además una importante presencia del verde urbano (Figura 7).

Figura 7

El proyecto urbano de Las Arboledas en La Habana permitió densidades apropiadas con alturas medias y presencia de espacios verdes.

En cualquier caso, las soluciones urbanas y arquitectónicas que se asuman deberán tener en cuenta las tradiciones locales, los gustos, preferencias de la población y sus formas de vida. Un proceso de planeamiento participativo propiciaría esto y facilitaría una mejor toma de decisiones. Las soluciones a desarrollar deberán ser lo suficientemente flexibles para su transformación y adecuación en función de las necesidades y posibilidades de la población, en un proceso progresivo de mejoramiento continuo en el tiempo.

La adecuación de la arquitectura y el urbanismo al clima local es determinante, tanto para el bienestar y la salud de las personas como en la reducción del consumo energético. En ello juega un importante rol el diseño bioclimático pasivo que debe tomar como referencia las tradiciones de la arquitectura vernácula de cada lugar, con vistas a reinterpretarlas en la contemporaneidad de acuerdo con las necesidades actuales y las nuevas condicionantes contextuales y tecnológicas.

Entre los recursos disponibles que deben ser aprovechados al máximo para una mayor sostenibilidad urbana, no sólo se encuentra al suelo, la infraestructura, el verde, el agua, el sol y el viento, sino también los materiales y elementos de construcción. El uso de materiales locales no sólo se justifica por la ventaja de reducir la transportación, sino porque constituyen parte de la tradición, de manera que se adecuan al contexto, y son asimilados y conocidos por la población. Los recursos naturales deberán ser consumidos a menor velocidad que la de su renovación, y es conveniente promover siempre que sea posible el empleo de materiales reciclados y reciclables.

La protección del patrimonio es otro principio esencial de sostenibilidad urbana, que se relaciona con los valores culturales inmateriales anteriormente mencionados, pero también, con el medio construido. No se trata sólo de preservar el patrimonio heredado sino de asumir las nuevas acciones de producción o transformación del hábitat y la ciudad como decisivas en la conformación del patrimonio cultural a legar a las futuras generaciones.

Calidad de la vivienda y ambiente térmico interior

El reconocimiento del derecho a la vivienda ha estado asociado con campañas encaminadas a promover el buen vivir y una adecuada calidad de vida (Figura 8). Los enfoques cuantitativos han estado dejando paso a los cualitativos, en los cuales, la calidad de la vivienda, incluida la vivienda de interés social, representa un objetivo esencial.

Figura 8

Símbolo del Plan Nacional del Buen Vivir en Ecuador.

Cada vez son más numerosas y diversas las investigaciones encaminadas establecimiento de requisitos, parámetros e indicadores para evaluar la calidad de la vivienda 15, y todas ellas reconocen la importancia del ambiente térmico, por su impacto en la salud de los habitantes, en el consumo de energía, y por tanto, en el cambio climático y en la resiliencia urbana.

Se entiende por ambiente térmico en el presente trabajo, a la combinación de variables microclimáticas que influyen en la sensación térmica percibida por las personas que lo habitan: la temperatura y la humedad relativa del aire, la temperatura radiante y la velocidad del viento. La velocidad del viento tiene una influencia notable en la sensación térmica percibida en climas cálidos y húmedos, ya que la ventilación es prácticamente el único mecanismo de termorregulación posible, pero este es un parámetro muy variable y difícil de predecir. La humedad relativa también tiene un peso importante en la sensación térmica percibida, pero resulta muy difícil modificar sus valores mediante las soluciones de diseño arquitectónico. Son por tanto, la temperatura del aire y la temperatura radiante los parámetros del microclima interior que están siendo objeto de estudio, por la influencia que en ellos tiene la solución arquitectónica.

El ambiente térmico interior de la vivienda está condicionado por diversos factores, tanto internos como externos, además de los propios de la solución arquitectónica. Entre los factores externos se encuentra el microclima del lugar donde la vivienda se ubica, que depende de la latitud, la altitud y las condiciones locales, y que está caracterizado por variables climáticas como la temperatura y la humedad relativa del aire, el comportamiento del viento y la radiación solar. Las fuentes generadoras de calor como los equipos, las luminarias y los propios habitantes, también condicionan el ambiente térmico interior de la vivienda.

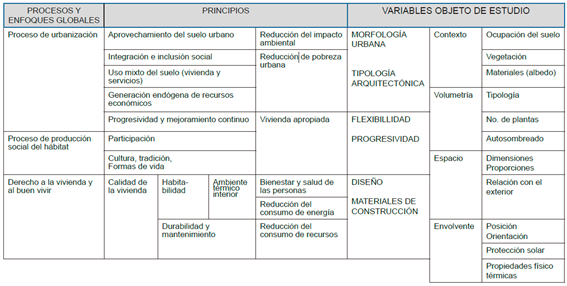

La solución arquitectónica, que es el objeto de estudio del presente trabajo, influye en el ambiente térmico interior mediante el diseño (la forma), y los materiales y elementos de construcción y terminación. Para su estudio se ha asumido la clasificación ofrecida en investigaciones precedentes: contexto, volumetría, espacio y envolvente 16.

La influencia del contexto se produce mediante las sombras arrojadas, la forma en que refleja, absorbe y emite la radiación solar recibida y el modo en que condiciona el comportamiento del viento alrededor de la edificación. Esto depende de la separación entre los edificios y su altura, lo cual determina el ángulo de visión del cielo, y condiciona la ocupación y utilización del suelo. También resultan determinantes la vegetación existente, los materiales y el albedo 17.

La tipología volumétrica de la propia edificación también condiciona la ocupación y la utilización del suelo, el flujo de viento y el autosombreado con respecto a la radiación solar incidente. La altura y el número de plantas generan diferencias en el ambiente térmico interior de los diversos pisos en dependencia del contexto. El ambiente térmico está también condicionado por las características del propio espacio interior, sus dimensiones y proporciones, así como la forma de relación con el exterior.

La envolvente está constituida por todos los cierres exteriores de la edificación (cubierta, paredes y ventanas) y su influencia en el ambiente térmico interior depende de su posición en el espacio y su orientación con respecto al sol, así como de sus dimensiones y proporciones, de las sombras arrojadas sobre éstos por parte del contexto, el propio edificio u otros elementos adicionales de protección solar. Por último, las propiedades físico térmicas de los materiales y elementos de cierre que constituyen la envolvente arquitectónica condicionan el flujo térmico a través de ellos y la inercia que depende de su capacidad térmica, con lo cual, cuando están expuestos a la radiación solar directa, tienen una gran influencia directa en las temperaturas interiores (temperatura del aire y temperatura radiante).

La relación entre los procesos y enfoques globales discutidos en la primera parte del presente artículo, los principios que de ellos se derivan y las variables objeto de estudio para evaluar el ambiente térmico interior en la vivienda, se resumen en la Figura 9.

Figura 9

Variables que condicionan el ambiente térmico interior de la vivienda a partir de los principios que se derivan de los enfoques globales expresados en el objetivo 11 de desarrollo sostenible.

Las principales estrategias de diseño reconocidas para mejorar el ambiente térmico interior en regiones de clima cálido - húmedo consisten en reducir por todos los medios de la carga o ganancia térmica hacia el espacio interior y en segundo término, maximizar la ventilación natural por todas las vías posibles (Figura 10). Lo primero se logra incrementando las sombras arrojadas, preferiblemente provenientes de la vegetación, para aprovechar el “efecto de la sombra viva”. Cuando no es posible sombrear la envolvente arquitectónica, resulta entonces conveniente reducir la absorción de calor en las superficies exteriores y el flujo térmico hacia el espacio interior. Es recomendable evitar que se almacene calor en masa de la edificación, ya que las temperaturas del aire son elevadas tanto por el día como por la noche, por lo que resulta conveniente el empleo de elementos de baja inercia térmica.

Figura 10

Vivienda vernácula rural en el clima cálido - húmedo de Cuba.

Por la perpendicularidad de los rayos solares en la franja ecuatorial, la cubierta asume un rol decisivo en la reducción de la carga térmica que se transmite hacia el espacio interior. Sin embargo, el material de construcción más comúnmente empleado en el techo de la vivienda popular es la plancha acanalada de acero galvanizado, con un elevado coeficiente global de transferencia térmica, que ha sustituido a la tradicional cubierta vegetal de la vivienda vernácula (Figura 11).

Figura 11

Vivienda popular con cubierta de plancha acanalada de acero galvanizado en Portoviejo, Provincia de Manabí, Ecuador.

Es entendible el abandono del empleo de cubiertas vegetales en la vivienda urbana, por la concentración de la demanda de ese elemento natural, la durabilidad y el riesgo de incendio, aunque la razón de mayor peso sea de tipo cultural, al asociar la fibra vegetal con atraso y pobreza, y el acero galvanizado con modernidad y desarrollo. Sin embargo, son muchos los errores que se cometen, tanto por parte de la población como de los promotores de la vivienda de interés social, al asumir soluciones que en la búsqueda de una mayor calidad, afectan notablemente el ambiente térmico interior sin tener en cuenta los costos del ciclo de vida de la vivienda (Figura 12).

Figura 12

Vivienda de interés social promovida por el Ministerio de la Vivienda y el Urbanismo (MIDUVI) en Ecuador.

La tendencia a reproducir volúmenes puros reduce la posibilidad de autosombreado y protección de lluvias por parte de la propia edificación. Esto se agrava cuando se trata de ventanas de vidrio expuestas al sol que contribuyen a incrementar la temperatura interior como consecuencia del efecto invernadero. En muchos casos, las soluciones económicas prescinden de portales que posteriormente las personas agregan, afectando en ocasiones el entorno urbano y la iluminación natural interior (Figura 13). Predomina en la población el deseo de incrementar el espacio habitable techado sin una clara conciencia del impacto que esto puede ocasionar en la habitabilidad de la vivienda, la salud de los habitantes, y el consumo energético. En contextos de alta ocupación del suelo la adición de espacios exteriores techados llega a cubrir casi la totalidad del lote.

Figura 13

Adición de espacio techado que afecta la habitabilidad interior de la vivienda en Portoviejo.

No obstante, se aprecia una tendencia al aumento del número de investigaciones dirigidas el mejoramiento de la calidad de la vivienda de interés social y popular, y particularmente, de su ambiente térmico interior. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez publicó en 2013 3 los resultados de una investigación desarrollada en seis ciudades de cuatro países (México, Colombia, Chile y España) sobre la habitabilidad y la eficiencia energética en conjuntos habitacionales de interés social.

Numerosos estudios precedentes pueden servir de referencia para la vivienda de interés social en el clima cálido y húmedo de la ciudad Portoviejo en Ecuador. Tal es el caso de las investigaciones realizadas por Romero, R. 5 encaminadas a evaluar el confort térmico y el ahorro de energía en la vivienda económica en México, para regiones cálidas, tanto húmedas como secas. García, Bojórquez, y Ruiz Torres 18 (2011) demostraron que los habitantes de la vivienda popular autoproducida se adaptan mejor al ambiente térmico interior que los que habitan una vivienda económica en Mérida, México, mientras que Mecott, S. 19 comprobó que es posible mejorar el comportamiento térmico de paneles de ferrocemento para la vivienda en Oxaca, y Odeku, Overen y Meyer 20 propusieron cómo mejorar la eficiencia térmica de viviendas de bajo costo usando pinturas traslúcidasde agua en Sudáfrica. Referencia directa constituye el trabajo de Díaz O. 21, quien evaluó el comportamiento del techo de acero galvanizado de la vivienda vernácula en el clima cálido húmedo de República Dominicana, reconociendo la necesidad de desarrollar estrategias que contribuyan a mejorar su desempeño térmico, entre las cuales, la doble cubierta ventilada apunta como preferible.

El marco conceptual establecido en la presente investigación teórica ha servido de base para el diseño de un trabajo experimental encaminado a evaluar el desempeño térmico de la vivienda popular y la vivienda de interés social que actualmente se construye en la ciudad de Portoviejo, capital de la provincia de Manabí, en El Ecuador, con vistas a demostrar su impacto negativo y proponer soluciones alternativas que permitan mejorar la habitabilidad de la vivienda y la sostenibilidad urbana.

Conclusiones

El logro de viviendas y servicios básicos adecuados seguros y asequibles en urbanizaciones inclusivas, planificadas y gestionadas de forma participativa, que salvaguarden el patrimonio, reduzcan el impacto ambiental negativo y hagan un uso eficiente de los recursos disponibles, constituyen metas esenciales de los objetivos de desarrollo del milenio aprobados en 2015.

Particular importancia adquiere la vivienda urbana a partir del reconocimiento del carácter inevitable e irreversible del proceso de urbanización, y de que las ciudades constituyen espacios generadores de riquezas, donde la esperanza de vida es mayor.

El proceso de producción social del hábitat predominante en las ciudades de América Latina durante el último medio siglo ha demostrado ser efectivo, cuando se gestiona adecuadamente, e indica la necesidad de reconocer que la conformación del hábitat humano urbano es un proceso participativo, dinámico y continuo.

El derecho a una vivienda de calidad que promueva el buen vivir de la población urbana ha sido universalmente reconocido, e incluye la habitabilidad, así como la promoción de salud física y espiritual.

El ambiente térmico interior de la vivienda urbana de interés social promovida por el estado para los estratos sociales de menores ingresos está directamente relacionada con las morfologías urbanas y tipologías arquitectónicas que influyen en el uso del suelo y la posible inclusión social; requiere de soluciones flexibles susceptibles de mejoramiento progresivo por parte de sus habitantes, y es vital en la calidad de la vivienda, su impacto ambiental y la salud de sus ocupantes.

El ambiente térmico interior de la vivienda está condicionado por su diseño y los materiales de construcción empleados en su ejecución, cuya influencia se expresa a través de las siguiente variables: el contexto urbano, fundamentalmente, la ocupación del suelo, presencia de vegetación y el albedo; la volumetría y tipología arquitectónica, el número de plantas y el autosombreado; las dimensiones y proporciones del espacio interior y su relación con el exterior; así como la envolvente, su forma, orientación, exposición al sol, superficies y materiales.

La experiencia internacional demuestra una tendencia en América Latina al incremento de la preocupación por mejorar el ambiente térmico interior de la vivienda de interés social, mediante el desarrollo de investigaciones y aplicaciones prácticas que demuestran que es posible lograrlo sin elevar los costos, partiendo de un análisis de ciclo de vida y evaluación costo- beneficio.

Referencias

1 () Calla A. Las políticas de vivienda en Bolivia. En: Memorias del Seminario Taller Internacional La producción social de vivienda y las políticas públicas, Viceministerio de Vivienda y Urbanismo; La Paz; 2007.

2 () Staines E. Habitabilidad y eficiencia energética en conjuntos habitacionales de interés social. Ciudad Juárez: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez; 2013.

3 () Romero R. Confort térmico y ahorro de energía en la a vivienda económica en México: regiones clima cálido, seco y húmedo. En: Memorias del Primer Encuentro Académico CONAVI CONACID; México; 2010.

4 () Coyula M. Ambiente, población y desarrollo en un mundo en urbanización. ¿Quiénes hacen ciudad? Cuenca: Ediciones SIAP; 1997.

5 () Butera F. Uso de la energía para un desarrollo urbano sostenible. Congreso Internacional de Energía Renovable y Educación Energética, ISPJAE, La Habana; 1998.

6 () ONU HÁBITAT. Plan de acción regional para los asentamientos humanos en América Latina y El Caribe. Conferencia Hábitat más cinco, Nueva York; 2002.

7 () Kimman J. The Road towards Energy Neutral Cities. In: Proceedings from World Renewable Energy Congress; Linköping University (Suecia); 2011.

8 () Mazria E. Clean Energy: The Future is now. In: Proceedings from World Renewable Energy Forum, American Solar Energy Society; Denver; 2012.

9 () Montes de Oca M. Edificios de energía casi nula, una realidad inminente. En P. Romera García, editor. Curso de Arquitectura Sostenible. Las Palmas de Gran Canarias: Escuela de Arquitectura; 2011. pp.66-71.

10 () Butera F. Edificios de energía cero. Taller Internacional Cubasolar 2012, Santiago de Cuba; 2012.

11 () NACIONES UNIDAS: Documento final de la Conferencia. Río + 20. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible. (Informe A/CONF.216/L.1(). Río de Janeiro, 2012.

12 () Grupo Argos. Programa de transformación de ciudades. Cities for Life. Global Meeting, Medellín, 2015.

13 () González Couret D. Urban sustainability in Latin America. Challenges and perspectives. Arquitectura y Urbanismo (Internet). 2016 (consultado 5 de febrero 2016); 36(1):(63-9 pp.). Disponible en: Disponible en: http://rau.cujae.edu.cu/index.php/revistaau/article/view/359.

14 () González Couret D. Uso del suelo y ambiente interior. Arquitectura y Urbanismo (Internet). 2011 (consultado 5 de febrero 2016); 32(2):9-15 pp.). ISSN 1815-5898. Disponible en: Disponible en: http://rau.cujae.edu.cu/index.php/revistaau/article/view/2.

15 () Pérez A. Bases para el diseño de la vivienda de interés social. Bogotá: Universidad de La Salle; 2013.

16 () González Couret D, et al. Evaluación cualitativa de la influencia del diseño arquitectónico en el ambiente interior. Arquitectura y Urbanismo (Internet). 2015 (consultado 5 de febrero 2016); 36(3):(53-66 pp.). Disponible en: Disponible en: http://rau.cujae.edu.cu/index.php/revistaau/article/view/346.

17 () Sánchez O. Los usos activos y pasivos del sol y el viento en la vivienda urbana en La Habana (Tesis). La Habana: Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría; 2015.

18 () García C, Bojórquez G, Ruiz P. Sensación térmica percibida en vivienda económica y auto-producida, en periodo cálido, para clima cálido húmedo. Ambiente Construido. 2011;11(4):99-111.

19 () Mecott S. Vivienda bioclimática con paneles modulares de ferrocemento y materiales aislantes alternativos para la ciudad de Oxaca (Tesis). Oaxaca: Instituto politécnico Nacional; 2007.

20 () Odeku K, Overen K, Meyer E. Thermal Efficiency for Low Cost Houses using Translucent Water-Based Acrylic Paint. Mediterranean Journal of Social Sciences. 2014;5(20).

21 () Díaz O. La cubierta metálica en el clima cálido húmedo: análisis del comportamiento térmico del techo de zinc de la vivienda vernácula dominicana (Tesis). Barcelona: Universidad Politécnica de Cataluña; 2012.

Notas:

Notas de autor

*Dania González Couret, Arquitecta, Doctora en Ciencias. Profesora Titular de la Facultad de Arquitectura del Instituto Superior Politécnico “José Antonio Echeverría”, La Habana, Cuba. E-mail: dania@arquitectura.cujae.edu.cu