CON CRITERIO

Transformaciones espaciales en ciudades intermedias: el caso de Valdivia- Chile y su evolución post-terremoto

Spatial transformations in intermediate cities: the case-study of Valdivia- Chile and its evolution post-earthquake

Transformaciones espaciales en ciudades intermedias: el caso de Valdivia- Chile y su evolución post-terremoto

Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXVII, núm. 3, pp. 05-26, 2016

Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría

Recepción: 03 Agosto 2016

Aprobación: 21 Noviembre 2016

Resumen: La rápida urbanización observada en las ciudades del hemisferio sur, las está situando en el centro de la agenda del desarrollo del siglo XXI. Los intensos procesos de transformación plantean tanto retos como oportunidades para pensar y actuar sobre el futuro de las ciudades. En Latinoamérica, estos procesos han incrementado la escala del medioambiente urbano, siendo las ciudades intermedias protagonistas principales. En Chile, ellas exhiben acelerados cambios socio-espaciales, revelando un crecimiento urbano expansivo y un deterioro físico-ambiental en sus áreas centrales. Tomando el caso de Valdivia, cobra interés el explorar factores y condicionantes que han influido en su expansión a partir del terremoto de 1960, desde un enfoque económico, político y morfológico. Los resultados advierten que las políticas urbanas y los instrumentos de planificación vigentes, fomentan y transfieren al sector privado la responsabilidad de modelar el crecimiento hacia nuevas zonas de expansión, generando profundas transformaciones sobre el territorio y agudizando la segregación socio-espacial.

Palabras clave: Urbanismo, ciudades intermedias, expansión urbana, Valdivia.

Abstract: Rapid urbanization is placing the development of cities of the southern hemisphere in the frontline of the 21st century agenda. Intense transformation processes pose both challenges and opportunities to think and act on the future of cities. In Latin America, these processes have increased the scale of the urban environment, with intermediate cities as main protagonists. In Chile, they show accelerated socio-spatial changes, revealing an urban expansion and physical-environmental degradation in its downtown. Taking the case of Valdivia, it is noteworthy exploring factors and conditions that have influenced its expansion since the earthquake of 1960, from an economic, political and morphological approach. The results expose that current urban policy and planning has encouraged and transferred to the private sector the responsibility to shape urban growth through new expansive developments towards the peripheries. This has generated profound changes on the territory and exacerbated socio-spatial segregation in cities.

Key words: Urbanism, intermediate cities, urban expansion, Valdivia.

Introducción

En el contexto latinoamericano, las ciudades de escala intermedia presentan un fenómeno común a las áreas metropolitanas en cuanto a la explosiva expansión urbana, configurando por lo general un periurbano difuso, espacialmente fragmentado y socialmente segregado, con baja calidad de servicios y una vida urbana decreciente 1,2,3,4. Tienen cualidades en común, siendo progresivamente dependiente de estructuras viales caracterizadas por Salingaros y otros, como de “geometrías dendríticas” 5,6,7, o del tipo arborescente.

En América Latina, la expansión de las grandes ciudades ha atraído relativamente poca atención, aun cuando dicho fenómeno es una característica ampliamente reconocida en toda la región. Teniendo en cuenta los escasos estudios realizados acerca de las ciudades intermedias en comparación a las áreas metropolitanas, y la oportunidad que ofrecen en cuanto a generar cambios efectivos, esta investigación considera relevante el poder aportar desde el análisis crítico y prospectivo, a la comprensión del fenómeno. De este modo, se analizará el fenómeno del crecimiento urbano expansivo en las ciudades de escala media, tomando como caso de estudio la ciudad de Valdivia -capital de la Región de los Ríos- en el sur de Chile.

En Chile, como consecuencia de las políticas neoliberales en el marco de la emergente globalización 8, se reproducen en las ciudades regionales los patrones de crecimiento urbano observados en la capital. Ello incide de manera determinante sobre la configuración social de la ciudad y sobre la morfología físico-territorial 9, generando segregación y, consecuentemente, la dispersión de actividades 10. Los impactos se observan asimismo, en la pobreza morfológica de las nuevas áreas de expansión, primando los usos exclusivos y la homogeneización del paisaje suburbano en un cuadro de densificación decreciente hacia las periferias, en un proceso que García Vásquez caracteriza como “el desvanecimiento de lo urbano” 11.

Esta problemática se advierte, durante las últimas décadas, en muchas de las ciudades chilenas de escala intermedia, fundamentalmente desde que fue dictada la política de liberalización de los mercados de suelo de 1979, a través del Decreto Supremo Nº 420, propulsando, a partir de dicho marco, la progresiva sub-urbanización de las periferias urbanas 12,13. Con ello se impulsa la creación de un sector inmobiliario privado que asume el rol fundamental del desarrollo urbano, y se orienta de hecho, el crecimiento urbano a criterios de rentabilidad en los mercados 14. Como consecuencia de ello, se advierte un impacto manifiesto en la pobreza urbana, en el acceso al suelo a través del mercado y en las perspectivas de integración social 15, iniciando un proceso de profundas transformaciones desde diversas esferas, que tienen marcados efectos cualitativos en el ámbito de lo urbano. Paralelamente, aumenta la brecha socioeconómica y la polarización de las comunidades, hechomanifestado en una fragmentación del espacio urbano 16.

Dentro de este contexto, la temática central del presente artículo se centra en la reflexión crítica referida a la expansión urbana de las ciudades intermedias hacia la periferia. En el caso particular de Valdivia, el crecimiento expansivo de la ciudad hacia zonas agrícolas tiene un origen anterior, como resultado de la relocalización de la población damnificada en el terremoto de 1960.

Aunque se ha prestado cada vez más atención a la necesidad de involucrar a las comunidades locales y facilitar la resiliencia de la comunidad, las discrepancias entre la teoría y la práctica siguen siendo evidentes. Los mitos, las ideas equivocadas y los errores persisten en las operaciones de emergencia posteriores a los desastres y en los esfuerzos de reconstrucción y re-desarrollo después del desastre 17.

En Valdivia, el traslado de las familias afectadas hacia lugares de menor riesgo, fue un factor que influyó directamente en la expansión de la ciudad, aumentando considerablemente su superficie. Si bien este proceso obedeció a las dinámicas generadas por la emergencia propia del terremoto y el maremoto, además de la potencial destrucción de la ciudad a causa del Riñihuazo1, comenzando así el derrotero de la dispersión urbana, no es hasta las últimas décadas en donde el modelo predominante se manifiesta expresamente, como fenómeno común a la problemática de la llamada expansión urbana descontrolada2. Esta última se encuentra asociada al negocio inmobiliario y a la especulación del suelo. En tanto, los instrumentos vigentes en Chile, y en particular el Plan Regulador Comunal de la ciudad de Valdivia (PRCV), facilitan y fomentan dicho modelo y las transformaciones sobre el territorio, al ampliar los límites urbanos y generar las condiciones para favorecer la expansión del parque automotriz y la generación de áreas no consolidadas3.

En este sentido, esta investigación explora los proceso de trasformación socio-espaciales en la historia reciente de Valdivia, revisando y analizando las distintas etapas reconocibles de su expansión, estableciendo con ello un cruce con determinados hitos dentro de su desarrollo y evolución, con el propósito de comprender los procesos que determinan la modalidad de crecimiento actual y las proyecciones que de ella devengan.

Materiales y Métodos

Tomando como hito histórico el terremoto de 1960 18 -el de mayor magnitud registrada instrumentalmente en la historia4, el objetivo central de este artículo es identificar qué factores han influido en la expansión urbana desde este evento y sus implicaciones en el presente. De este modo, es posible definir y caracterizar diferentes etapas del crecimiento de Valdivia, además de reconocer los responsables de los distintos modelos de ciudad gestados desde la reconstrucción y posterior desarrollo de la ciudad. Así es posible comparar y analizar las principales causas de la expansión urbana, y con ello llegar a un diagnóstico sobre los efectos de los instrumentos locales sobre el territorio y la ciudad.

La investigación parte de la hipótesis de que a pesar de la magnitud destructiva del terremoto, las transformaciones socio-espaciales generadas en Valdivia durante el período post-terremoto, no son de la profundidad y extensión que se advierte en los cambios sufridos en la ciudad por posteriores decisiones políticas, cuyo impacto es apreciable en la expansión urbana debido a la liberalización del mercado de suelo.

La metodología de la investigación se aborda desde la recopilación y procesamiento de datos históricos, enfocándose en textos de la época, tales como crónicas, periódicos e investigaciones previas que den cuenta del estado de la ciudad de Valdivia post-terremoto de 1960, así como de su posterior reconstrucción, evolución y desarrollo. Complementando el material de carácter bibliográfico, la investigación contempla la comparación de la cartografía disponible a lo largo de las décadas posteriores al terremoto. Para ello, se trabaja con planos históricos y con fotografías aéreas y satelitales que permiten comparar la evolución de la superficie urbana desdelos anteriores límites urbanos hasta los presentes, para así establecer e identificar los lineamientos de la actual expansión de la ciudad.

Paralelamente, atendiendo a problemáticas tales como segregación socio-espacial, se analiza el rol de los instrumentos de planificación vigentes y su incidencia en la modalidad de crecimiento expansivo. De este modo, se procede a categorizar las actuales zonas de expansión urbana, según el sector donde se construyen, advirtiendo que en los mejores terrenos se proyectan condominios privados, mientras en los terrenos de peor calidad se localizan las nuevas poblaciones de vivienda social.

Como resultado se espera comprobar la señalada premisa, demostrando que las políticas urbanas y los instrumentos de planificación vigentes, tales como el PRCV, fomentan y transfieren al sector privado la responsabilidad de modelar el crecimiento hacia nuevas zonas de expansión de la ciudad, generando profundas transformaciones sobre el territorio y agudizando progresiva la segregación socio-espacial. Los intereses inmobiliarios y especulativos, por tanto, son en efecto los principales factores en la configuración de la nueva periferia dispersa y difusa, promoviendo grandes proyectos habitacionales, desvinculados del tejido urbano existente y desprendidos de una visión de ciudad. Asimismo, se analiza el impacto de las obras públicas, específicamente viales como caminos y/o puentes, para determinar su rol como vías de consolidación de nuevas zonas de desarrollo urbano.

Se pretende, en síntesis, evidenciar los factores que han incidido en la modalidad de crecimiento predominante en Valdivia, y los respectivos impactos y consecuencias sobre el funcionamiento de la ciudad.

Resultados

La ciudad de Valdivia se caracterizó en sus orígenes por ser un polo industrial y de desarrollo a nivel nacional, en gran medida iniciado durante la inmigración alemana a mediados del siglo XIX. Valdivia se constituyó entonces, como uno de los principales focos productivos del país, alcanzando un nivel de centralidad urbana importante 18. Posteriormente, tanto su crecimiento como su desarrollo se vieron frenados tras el terremoto 1960, entrando en un prolongado letargo durante décadas, hasta que en el año 2007 la ciudad se adjudicó el título de Capital Regional, transformando la antigua Provincia en la actual XIV Región de los Ríos, conformada por las Comunas de Valdivia, Corral, Lanco, Máfil y Mariquina. De este modo, se pueden reconocer, a grandes rasgos, cuatro períodos en el desarrollo de la historia reciente Valdivia, todos con diferentes grados de centralidad e influencia:

- 1. Pre-industrial

- 2. Foco Industrial

- 3. Post-terremoto

- 4. Valdivia Nueva Región

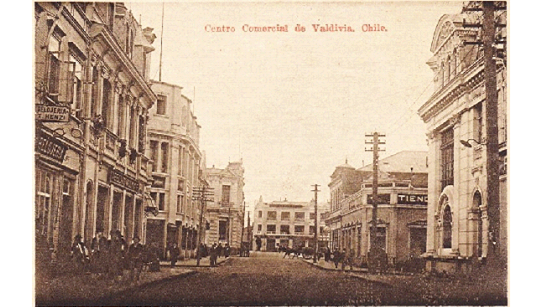

El primer período, denominado Pre-industrial, transcurre antes de la primera mitad del siglo XIX, es decir, previo a la llegada de los colonos europeos. En ese entonces, Valdivia se reconoce como una pequeña urbe muy atrasada en comparación con el resto del país, concentrándose principalmente en su centro histórico (Figuras 1 a, 1b y 2a, 2b). Luego, gracias a la Ley de inmigración selectiva5 promulgada en 1845, el sur del país comenzó a poblarse con familias de colonos, con lo que comienza el segundo período histórico, denominado Foco Industrial, durante el cual la ciudad recibe a cientos de familias trabajadoras que activan el desarrollo industrial local 19.

Figura 1a

Valdivia. Vista desde calle Pérez Rosales esquina Arauco, hacia la Plaza de la República (1930). Fuente: http://www.delcampe.com Disponible en: http://bit.ly/2gbwhos

Figuras 1b

Valdivia. Vista desde calle Pérez Rosales esquina Arauco, hacia la Plaza de la República (2016). Fuente: foto tomada por el autor.

Figura 2a

Valdivia. Vista de Avenida Picarte esquina calle Caupolicán (1930). Fuente: Dirección de Museología de la Universidad Austral de Chile.

Figura 2b

Valdivia. Vista de Avenida Picarte esquina calle Caupolicán (2016). Fuente: foto tomada por el autor.

La llegada del ferrocarril en 1899, significó un nuevo impulso al sector fabril, conectando la ciudad a la red troncal a través del ramal Antilhue-Valdivia 20. De este modo, comenzaron a poblarse todas las riberas de los ríos con fábricas de calzado, curtiembres, molinos, astilleros, cervecerías, refinerías de azúcar, papeleras, madereras, maestranzas, bodegas e instalaciones de ferrocarriles 21. Con el gran terremoto de 1960, todo desarrollo y crecimiento de la ciudad se vio virtualmente frenado, dando así inicio al tercer período caracterizado por el estancamiento de las actividades productivas y el deterioro físico de la ciudad. Después de más de cuatro décadas, la creación de la nueva Región de los Ríos, ha aumentado las capacidades de la ciudad para atraer inversión pública y privada.

Estos períodos han tenido consecuencias directas en la demografía de Valdivia, además de secuelas evidentes en el desarrollo de la trama urbana y expansión de la ciudad 22.

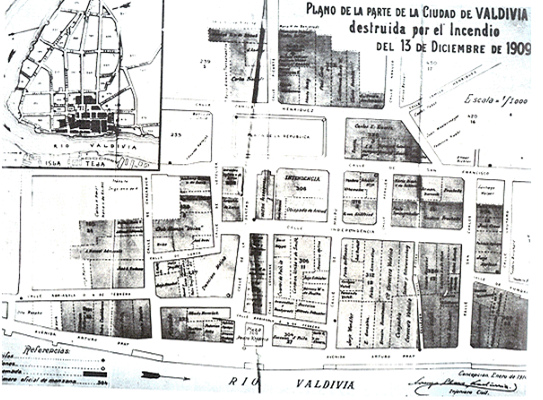

Históricamente, Valdivia se ha caracterizado por ser una ciudad azotada por desastres, los cuales han ido transformando y moldeando su trama urbana. Una de las tragedias que se recuerda es el gran incendio de 1909, tras el cual se reestructuró completamente el centro histórico 23, al abrirse nuevas calles y clausurarse otras definitivamente. Esto generó un cambio en la escala de la ciudad. Así lo replica el Padre Gabriel Guarda -historiador, religioso benedictino y arquitecto chileno-, en su libro “Conjuntos Urbanos Históricos Arquitectónicos, Valdivia s. XVIII-XIX 24.” En la Figura 3 se muestra uno de los planos de Guarda, que denota la trama urbana antes del incendio y las manzanas que fueron destruidas por éste. (Figura 3)

Figura 3

Plano de la parte de la ciudad de Valdivia destruida por el incendio del 13 de diciembre de 1909. Fuente: G. Guarda, “Conjuntos Urbanos Históricos Arquitectónicos, Valdivia s. XVIII-XIX”, (1980).

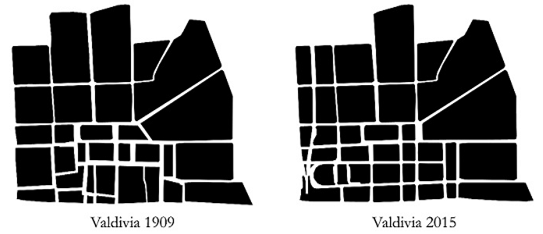

Luego, en la Figura 4, se realiza una comparación entre la trama urbana previa al incendio y la situación actual, evidenciando la evolución del centro histórico de la ciudad. (Figura 4)

Figura 4

Plano noli del centro histórico de Valdivia. Fuente: foto tomada por el autor.

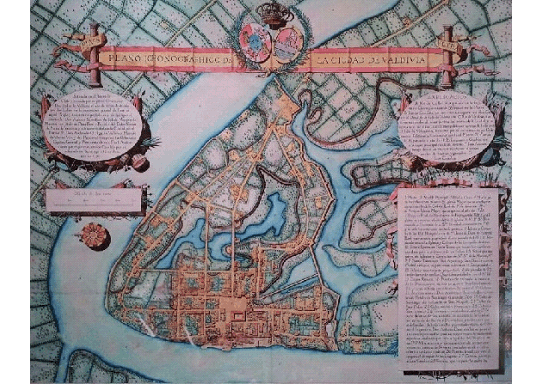

Del mismo modo que sucedió con el incendio, el terremoto de 1960 trajo consigo una modernización la morfología urbana. “Tras el desastre, se congeló todo el estado de desarrollo post-industrial que la ciudad poseía, y se configuró una nueva morfología urbana a la cual la ciudad se debió adaptar” 25. En la Figura 5 se aprecia un plano de la ciudad dibujado en el siglo XVIII, que muestra “el curso de numerosos esteros y brazos de ríos que cruzaban el perímetro de la antigua Valdivia. Con los avances, tantas veces imprevistos, del desarrollo y la urbanización progresiva de la ciudad, tales oquedades fueron rellenadas con cascajo y tierra para construir sobre ella toda clase de edificaciones. (Figura 5)

Figura 5

Plano iconográfico de la ciudad de Valdivia (1787) Fuente: Cuadro en acuarela de la colección general del Museo Histórico y Antropológico Maurice Van de Maele.

El terremoto de 1960 redescubrió el antiguo plano porque en estos lugares apenas se mantuvo en pie casa alguna” 18. El terreno descendió aproximadamente 1,70 metros, lo que hizo variar las condiciones de habitabilidad de extensas zonas urbanas pobladas, especialmente por comunidades pertenecientes a los estratos socioeconómicos más bajos, hecho que generó la nueva morfología que Guarda denota. (Figura 6)

Figura 6

Valdivia. Fotografía área de las inundaciones post-terremoto en el sector Barrios Bajos (1960). Fuente: desconocida.

Período Post-terremoto

En primer lugar, para poder planear y proyectar las nuevas áreas habitacionales tras el terremoto había que evacuar a todos los damnificados hacia zonas seguras. De esta forma, empezó el traslado masivo de familias desde los terrenos más bajos y anegados hacia zonas más altas. Como primera medida, se refugió a todas las familias en construcciones provisorias que se denominaron ‘rucos’, las cuales “fueron levantadas primero en el sector Huacho-Copihue, con familias del barrio Miraflores y la Población Ávila, y enseguida en los terrenos que actualmente ocupa la población Los Jazmines con familias del sector Collico” 26.

Así, tiempo después, cuando el peligro había disminuido, las familias que tuvieran la posibilidad de reconstruir sus casas podrían volver a ellas, sin embargo los que documentaran la pérdida total, podrían optar por un plan de reconstrucción habitacional de la CORVI (antigua Corporación de la Vivienda). De este modo, en 1961 comenzaron a levantarse las primeras viviendas encargadas por la CORVI. Finalmente, se construyeron un total de 5 mil viviendas, poblando así los sectores que hoy se conocen como: Las Ánimas, Los Jazmines, Huacho-Copihue, Krahmer, Pampa Menzel y Población Seguro Social, para favorecer a un total de 22 mil refugiados.

El terremoto del ’60 es también, en términos urbanísticos, el inicio de la expansión territorial de la ciudad y fue el principal causante de que ella se retrajera del río y se expandiera hacia su periferia. Uno de los primeros efectos post-terremoto fue el bloqueo y negación total de la ciudad hacia el río, debido a las inminentes inundaciones. Es por ello que en el presente, Valdivia crece dándole la espalda a éstos, desaprovecha el marco geográfico donde la ciudad se emplaza, e ignora su particular identidad de ciudad fluvial.

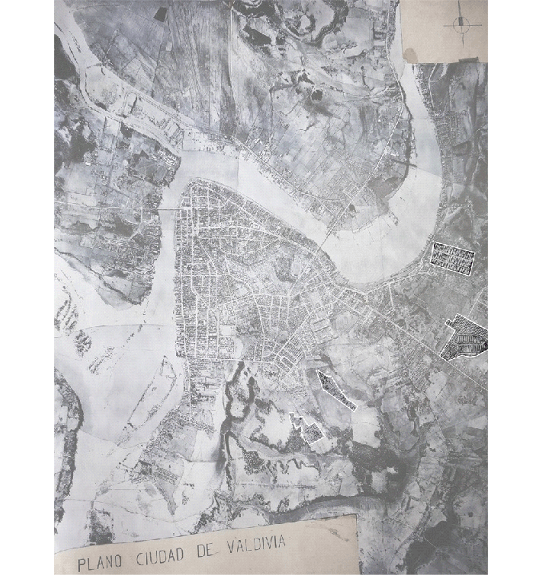

Respecto a la expansión territorial, tal como se aprecia en la Figura 7, los nuevos barrios de emergencia se ubicaron en la periferia al sureste de la ciudad, debido a que eran las zonas más altas disponibles y de buena accesibilidad. Los campamentos se ubicaron principalmente hacia al norte de la Avenida Picarte, el eje más importante de la ciudad. Las principales razones para dichos emplazamientos, fue su óptima accesibilidad hacia la red regional y nacional. (Figura 7)

Figura 7

Levantamiento aerofotogramétrico Valdivia (1961). Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM).

Inmediatamente después del gran sismo del ‘60 se procedió al estudio de la creación de un nuevo PRCV. El gobierno central envió la ayuda para la creación del Plan y el Ministerio de Obras Públicas de Chile (MOP) encomendó la participación como coautores a un equipo técnico de urbanistas, encabezado por los arquitectos Juan Parrochia, autor de la Ley General de Construcción y Urbanismo, y Amador Brieba. Además de ellos, durante esos años, se recibió ayuda desde los Estados Unidos de América, quienes enviaron a Valdivia al urbanista Ivan Alten, y a David Vogel para consultas de los cambios urbanísticos durante la puesta en marcha 26.

A fines de 1960, de manera expedita fue aprobado el PRCV. Así lo afirmaba el Ministro del MOP de ese entonces, Ernesto Pinto Lagarrigue 26, recibiéndose el visto bueno del municipio el 30 de septiembre de 1960 y promulgándose definitivamente, para los efectos legales, por medio del decreto supremo número 2289 del 28 octubre del mismo año. Éste se complementa con la ordenanza local de construcciones y urbanismo, indicando entonces disposiciones relativas a cómo edificar, la apertura de nuevas calles y la creación de nuevos barrios. Además se especifican las alturas máximas y los frentes mínimos de sitios, los porcentajes admisibles de edificación y las zonificaciones.

Tras el terremoto comenzó la reconstrucción de la ciudad. Mientras tanto, los campamentos de emergencia empezaban a consolidarse como nuevos barrios, configurando un nuevo paisaje urbano que perduraría por un largo tiempo. Así, estas familias damnificadas libraron una lucha por la casa propia y luego por los títulos de dominio. Fue un movimiento social nacido como consecuencia de la pobreza y la precariedad, que corrió a la par con el movimiento por la vivienda que se estaba llevando a cabo en el resto del país.

Paulatinamente empezaban a desaparecer los ‘rucos’ y sus antiguos ocupantes eran trasladados a viviendas más confortables y de mejor aspecto. Así lo señala un cronista en el año 1962: “es impresionante visitar la población Gil de Castro, en la parte alta de la ciudad, con cabida para 35 mil personas, es decir, casi la mitad de la población valdiviana. Poco a poco, Valdivia va recuperando su fisonomía normal. A este espectáculo optimista de la reconstrucción en marcha hay que sumar la obra de gran envergadura, que realiza la Universidad Austral, que es sin duda el alma mater de toda esta dilatada región del extremo sur” 26.

Se evidencia que el traslado de las familias hacia lugares seguros fue un factor que influyó directamente en la expansión de la ciudad, manifestándose en nuevas y amplias zonas ubicadas principalmente hacia la periferia sur-este. Estas nuevas zonas duplicaron el radio urbano en dos décadas, teniendo en cuenta que en los años 40’s, Valdivia terminaba en los alrededores de las calles Pedro Montt y Bueras, con sus sectores más alejados a escasos 2 km del centro. Ya en los 60’s, las nuevas poblaciones se ubicaron a 4km del centro, lo que empezaría a cambiar el carácter de ciudad compacta que caracterizó a Valdivia durante sus primeros períodos.

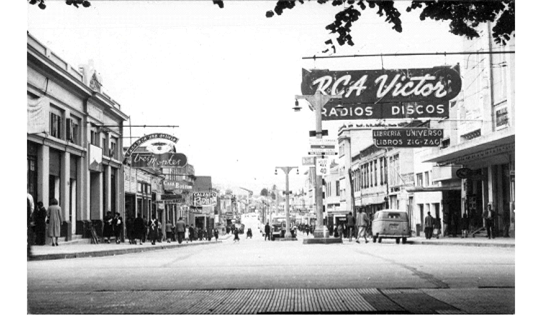

Después del terremoto empezó lentamente a segregarse la población de Valdivia. Las clases más bajas emigraban en busca de refugio, mientras que las clases altas abandonaron el centro histórico, principalmente hacia el oeste en la Isla Teja. Hasta el día de hoy, se mantienen en pleno centro muchos terrenos baldíos como resultado de la destrucción de edificios a causa del terremoto. Esto generó un fenómeno muy particular en Valdivia: el paulatino abandono del centro, el cual fue transversal para todas las clases sociales y que causó su progresivo despoblamiento. Como consecuencia, esto arrastró a que el centro de la ciudad presenta hoy uno de los menores índices de densidad residencial del país (Figuras 8 a, 8b y 9a, 9b).

Figura 8a

Centro histórico de Valdivia. Vista desde la Plaza de la República hacia Avenida Picarte (1950). Fuente: Dirección de Museológica de la Universidad Austral de Chile (UACh)

Figura 8b

Centro histórico de Valdivia. Vista desde la Plaza de la República hacia Avenida Picarte (2016). Fuente: foto tomada por el autor.

Figura 9a

Centro histórico de Valdivia. Vista desde la Plaza de la República hacia Avenida Picarte (1928). Fuente: Dirección de Museológica de la Universidad Austral de Chile (UACh).

Figura 9b

Centro histórico de Valdivia. Vista desde la Plaza de la República hacia Avenida Picarte (2016). Fuente: foto tomada por el autor

Sobre la precarización del centro histórico, el geógrafo alemán Axel Borsdorf, dentro de su investigación del año 2000 indica: “El Desarrollo Urbano de Valdivia, estudio de caso en una ciudad mediana” da cuenta del fenómeno del aumento de la prevalencia del automóvil en la ciudad, producto del incremento del parque automotriz. En sus palabras asegura que “la movilización automotriz de la población chilena aumentó paralelamente con el crecimiento de la prosperidad económica. Este desarrollo se refleja dentro del centro de Valdivia, en la formación de cinco nuevas áreas de estacionamientos, que han remplazado a edificios, que fueron demolidos en los últimos años. Este proceso se puede interpretar como una señal sobre la nueva dinámica valdiviana” 27. Complementando el estudio de Borsdorf, el panorama no es muy distinto, 15 años después de su investigación. Actualmente, persiste la proliferación de estacionamientos en el centro de la ciudad y de terrenos baldíos, muchos de ellos en desuso hace décadas. Sumado a esto, en el año 2012 se incendia una céntrica cuadra prácticamente completa, destruyendo el comercio local, de valor cultural y económico para la ciudad.

Discusión

Retomando el tema central, la expansión urbana posterior al terremoto se caracterizó, en primer lugar, por los nuevos Barrios de Emergencia y su posterior consolidación, y en segundo lugar, por barrios ligados directamente a determinadas fuentes de trabajo, como por ejemplo, el Barrio Estación con el ferrocarril, Las Ánimas con la industria, o Miraflores y Las Mulatas con los astilleros y pesqueras.

A partir de la década de 1970, el factor más influyente en la expansión urbana fue el desarrollo habitacional, principalmente con la construcción de nuevos barrios de carácter social, que buscaban mejorar las condiciones de habitabilidad de las familias valdivianas debido a que “en el año 1974 el 18% de la población urbana pertenecía al sector marginal, definido como quienes recibían menos que un salario mínimo en el sector formal” 27. Es decir, que prácticamente una década y media después del terremoto, un quinto de la población de Valdivia, vivía en situación de extrema precariedad.

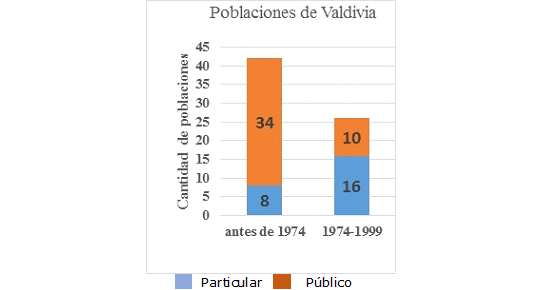

La construcción de estas nuevas urbanizaciones no fue realizada mayoritariamente por el Estado. Por el contrario, el sector privado, formado por empresas particulares y cajas de ahorro, fueron los principales impulsores de esta expansión habitacional. En este punto, se vio un giro en el desarrollo de la ciudad, y hasta el día de hoy, el sector privado es una fuerza importante en el crecimiento urbano. Este vuelco al sector privadose evidencia en el trabajo de Borsdorf, quién realizó una comparación sobre los tipos de poblaciones en Valdivia construidas antes del año 1974 y entre 1974-1999, clasificándolas en dos grupos: particulares o públicas, siendo las primeras desarrolladas por el sector privado y las últimas por el Estado (Figura 10). Estas cifras corroboran una de las hipótesis de esta investigación, que con el término del gobierno de la Unidad Popular6 y sumado a la implementación del libre mercado durante la dictadura militar7, la actividad urbanística se trasladó fuertemente al sector privado.

Figura 10

Población de Valdivia. Fuente: A. Borsdorf, “El desarrollo urbano de Valdivia. Estudio de caso en una ciudad mediana”, 2000. Espacio y Desarrollo, núm.12, Instituto de Geografía de la Universidad de Innsbruck, Austria.

Dentro del contexto de la dictadura militar, al Alcalde Antonio Azurmendy (designado en 1973) le corresponde inaugurar en 1975 la Villa San Luis, conjunto habitacional en altura, que comprende quince bloques de 18 departamentos cada uno. Los favorecidos con la vivienda propia son todos pertenecientes de la Caja de Empleados Particulares 26. Debido a este desarrollo habitacional, Valdivia continúa extendiéndose y se empieza a generar un nuevo polo de expansión, construyendo las primeras poblaciones en la periferia sur-este. Con las Villas San Pedro y San Luis se da inicio a la densificación sobre las pampas de ese sector, ordenando los barrios sobre el nuevo eje de la calle René Schneider.

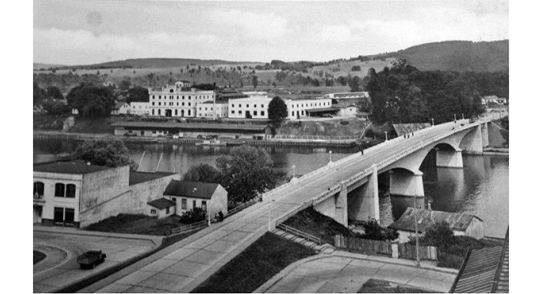

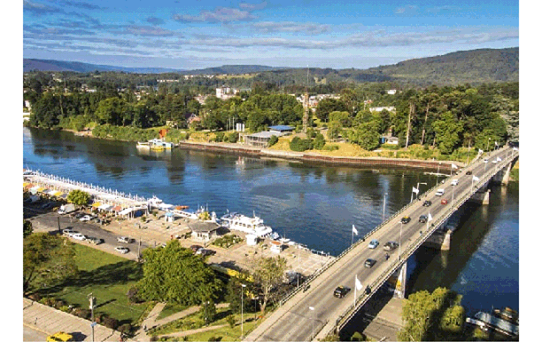

En el otro extremo, hacia el poniente, la Isla Teja también empieza a urbanizarse gracias a la apertura del Puente Pedro de Valdivia y a la pavimentación, desarrollada por la Municipalidad, de vías que facilitarían en forma especial a las industrias del sector a sacar diariamente sus productos, además de conectar el futuro campus de la Universidad Austral de Chile -que se estaba proyectando- con el centro histórico. (Figuras 11 a, 11b y 12a, 12b)

Figura 11a

Comparación Puente Pedro de Valdivia y su entorno inmediato. (1950). Fuente: Dirección de Museológica de la Universidad Austral de Chile (UACh).

Figura 11b

Comparación Puente Pedro de Valdivia y su entorno inmediato. (2015). Fuente: foto tomada por el autor.

Figura 12a

Comparación Puente Pedro de Valdivia y su entorno inmediato. Vista desde la Isla Teja al centro histórico (1959). Fuente: Dirección de Museológica de la Universidad Austral de Chile (UACh).

Figura 12b

Comparación Puente Pedro de Valdivia y su entorno inmediato. Vista desde la Isla Teja al centro histórico (2013). Fuente: Imagen de Google Street View.

A diferencia del extremo oriente de la ciudad, tras la inauguración del puente en 1954, la isla empezó a densificarse de manera heterogénea. En primer lugar, tras la destrucción de todas las fábricas a causa del terremoto, la isla perdió su rol industrial, pero los barrios de carácter obrero persistieron, ocupando una amplia área de ella. Luego, sobre el eje Los Robles (su principal avenida), empezaron a aparecer las primeras poblaciones uniformes de clase media, ligadas al nuevo campus universitario. Finalmente, las familias más adineradas del centro y el sector costero, cuyas viviendas resultaron destruidas en el terremoto, empezaron a adquirir terrenos en la isla, agrupándose y construyendo sus casas principalmente en la Teja Sur.

Durante los 70’s, también empezaron a tomar importancia los sectores cercanos al Hospital Regional. Valdivia continuó evolucionando físicamente y fue creciendo por la simple agregación de nuevos espacios. Esto generó la pérdida irreversible de tierras agrícolas y lugares naturales que antes albergaban una rica fauna y la flora nativa. Salvo en zonas como el sector Huacho-Copihue, donde desde un principio se les inculcó a los vecinos la importancia de proteger las Reservas Naturales Urbanas 28.

“A diferencia de otros sectores de Valdivia, este barrio ha logrado mantener un equilibrio entre la construcción de viviendas y la conservación de lugares naturales. Dentro del mismo, existen todavía bosques nativos, humedales y vegas, que representan muy bien el paisaje natural valdiviano, y entregan a este histórico barrio de una particular identidad y calidad de vida 29.”

En las últimas décadas, la ampliación de los límites urbanos de la ciudad ha provocado el deterioro y alejamiento cada vez mayor de los paisajes naturales. Cabe destacar que las Reservas Naturales Urbanas, son de los pocos lugares dentro de la ciudad donde existe un real aprovechamiento del entorno natural propio de Valdivia.

Dentro del contexto de la dictadura militar, durante la década de 1980, la ciudad creció y se expandió rápidamente en base a poblaciones uniformes construidas principalmente por entidades privadas, lo que aumentó considerablemente su área urbana. Si el área urbana contemporánea al terremoto alcanzaba las 700 ha, comparándola con la de finales de los 80’s, la ciudad duplicó su superficie. Es decir, en dos décadas Valdivia ya bordeaba las 1 500 ha. De este modo, el modelo de ciudad dispersa empezaba a tomar fuerza y se avanzaba rápidamente, construyendo en baja densidad y esparciendo la ciudad en base a amplias zonas mono-funcionales hacia los límites urbanos de ese entonces.

Es a fines de esa década, que se gestó uno de los cambios más radicales, con la aprobación en el año 1988 del nuevo PRCV (Figura 13). El plan fue aprobado por el decreto supremo de Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile (MINVU), número 179 el 04 de octubre de 1988, y publicado en el Diario Oficial el 3 noviembre del mismo año. Con este PRCV, la expansión se enfocó en tres zonas: hacia el norte, en el área denominada como Las Ánimas, hacia el sur, apuntado hacia sectores de carácter rural en Angachilla y Guacamayo, y además se prolonga hacia el poniente, pretendiendo urbanizar la Isla Teja completa, y el sector Torobayo, propugnando expandir el área urbana hasta la costa del Océano Pacífico.

Figura 13

Comparación de límites urbanos en 1976 y 1988, además del área urbana previa a dicha modificación. Plano original intervenido. Plan Regulador Comunal Valdivia (PRCV). Fuente: http://www.observatoriourbano.cl

Es de suma importancia tomar en cuenta la postura del edil valdiviano. Previo a la aprobación definitiva del PRCV, el 4 de septiembre de 1988, en las páginas de ‘El Diario Austral’, el entonces Alcalde Eduardo Schild señala:

“con este paso se materializa definitivamente el anhelo de los valdivianos de conquistar el Pacífico, con la incorporación de nuevas áreas urbanas hasta sumarse al Plano Regulador de Niebla. Hace hincapié en que esta iniciativa significó varios años de trabajo, con cambios de políticas en cuanto al desarrollo urbano, mayor flexibilidad en el uso de suelo en distintos sectores de la ciudad y nuevas zonas para extender la ciudad.” 26

Teniendo aún terrenos disponibles dentro de los límites tradicionales de la ciudad, se creó la zona de expansión comprendida desde el Puente Cruces, pasando por los sectores rurales de Torobayo, Estancilla, Cutipay hasta Niebla. En definitiva, la forma que genera la expansión de los límites urbanos hasta el sector costero de Niebla, es una angosta y larga franja de 15 km de extensión, destinada para el uso residencial y turístico. A juicio de los autores, dicha zona debiera mantenerse con un carácter rural y no fomentar la expansión suburbana con los consiguientes impactos sobre el territorio y la sostenibilidad del desarrollo urbano. De cumplirse la ambiciosa idea de urbanizar completamente esta franja, en el futuro se generará una nueva zona urbana de 900ha, la cual tendrá una gran demanda de servicios e infraestructura vial, debido a que actualmente se conecta al centro de la ciudad por un solo puente.

Previo a la aprobación del aumento del límite urbano, el día 12 de febrero en 1988, el arquitecto Ramón González, jefe del departamento de programación, explica y escribe en las páginas de ‘El Diario Austral’:

“se estudió la ampliación del Plano Regulador por múltiples razones, mayoritariamente por cambios en la política de desarrollo urbano. Este cambio se originó a través de un proceso de modificaciones que se consideraban necesarias hasta llegar en 1987 a contratar una empresa consultora para terminarlo. Paralelamente, cuando se supo de la construcción del Puente Cruces, inmediatamente nos abocamos a estudiar lo que iba a ser beneficioso, y dentro de ellos surgió la puesta en valor de Torobayo para uso urbano” 26.

Tras las palabras del arquitecto se desprende una de las premisas de esta investigación, la cual es parte de los objetivos específicos y tiene referencia con las obras públicas. En este caso se demuestra que la construcción del Puente Cruces, tiene un gran impacto tanto en la ciudad como en la configuración de su propio Plan Regulador, catalizando así una nueva y amplia zona urbana.

Finalizada la década de los 80’s Valdivia abandona definitivamente su antiguo modelo de ciudad compacta, privilegiando un modelo de ciudad dispersa.

En materia de gestión urbana, los principios de liberalización y desregulación, empezaron a considerar al mercado como el factor determinante en el desarrollo de la ciudad, sosteniendo que el concepto normativo de límite urbano era la causa del desequilibrio que conlleva la marcada diferencia entre valores del suelo urbano y rural 30,31.

El sector de Torobayo se mantuvo apartado de la vida de la ciudad, siendo un terreno de carácter rural, alejado de los límites urbanos, hasta que en 1987 fue conectado a la Isla Teja mediante el Puente Cruces, que unió a Valdivia con Niebla. Tras su inauguración y la posterior ampliación del límite urbano hasta la costa, empezó a poblarse esta área con la construcción de condominios privados, con los atributos propios de la ciudad dispersa (Figura 14). Las inmobiliarias comenzaron a competir por adquirir los mejores terrenos, principalmente con vistas panorámicas a la ciudad o sitios ubicados en las riberas del río. Desde la inauguración de las urbanizaciones Los Notros, en 1995, Los Silos de Torobayo, en 2003, y Alto del Cruces, en 2004, la población del sector Torobayo continúa en aumento. (Figura 15)

Figura 14

Condominios cerrados en el Sector Torobayo, ruta a la costa. Imagen satelital intervenida. Fuente: Google Earth (2016).

Figura 15

Detalle de la morfología de los condominios cerrados en el Sector Torobayo, ruta a la costa. Imagen satelital intervenida. Fuente: Google Earth (2016).

Según observa Sabatini en Chile 16, el cambio paradigmático a la doctrina económica del neoliberalismo, la apertura al mercado mundial y, en consecuencia, la integración al proceso de globalización se inició durante la dictadura militar. Se promovió un creciente protagonismo de las leyes del mercado y la retirada del Estado de aquellos sectores donde entorpecía el libre juego de la oferta y la demanda. Las reformas neoliberales también se incluyeron en la planificación urbana y el mercado inmobiliario. El principal cambio se produjo en 1979 con la Política Nacional de Desarrollo Urbano, que decretó que el suelo urbano ‘no era un bien escaso’ y que su precio debía ser fijado por las fuerzas del mercado. Esto hizo desaparecer la presencia del Estado en el control de la forma de crecimiento de las ciudades. Como agrega Sabatini 16, las ciudades han sufrido procesos de notable crecimiento espacial horizontal, lo cual se debe a la implementación de las políticas económicas de libre mercado que han hecho del suelo urbano, a su vez, un bien de mercado.

Esta reforma económica de mercado incluye, entre otros factores, impactos territoriales y específicamente urbanos, ocasionados por la liberalización del mercado del suelo, y desregulaciones en materia de política de planificación territorial, que se expresan en un crecimiento horizontal descontrolado de las ciudades. Las evidencias más significativas de este proceso se pueden advertir en la magnitud e intensidad de los problemas ambientales y sociales causados por el explosivo crecimiento de las ciudades. Dentro de este contexto, y comparando la experiencia post-terremoto con los impactos dramáticos en el caso de Nueva Orleans por el paso del huracán Katrina en agosto de 20058 (IPCC, 2007), “a pesar del nivel de desarrollo en esa ciudad afectada, hubo un impacto desproporcionado sobre los grupos sociales de menores ingresos debido a sus localizaciones en áreas de mayor riesgo y con infraestructura insuficiente.” 32

De este modo, el eje de expansión de Valdivia está estrechamente relacionado con la actividad inmobiliaria, los usos del suelo y los instrumentos que lo regulan, es decir, la planificación urbana de la ciudad es prácticamente nula. Debido a que la población volvió a crecer por los nuevos cargos generados tras la conformación de la Nueva Región (2007) y por la apertura de la Celulosa Arauco (2004), se generó en los últimos años un aumento de la oferta de proyectos inmobiliarios en la periferia.

En tanto “no se alienta a la densificación de la ciudad en el interior de su actual límite urbano, en especial en su centro y sectores residenciales ya consolidados y con servicios adecuados, permitiendo en su defecto extender los límites de la ciudad a sectores con fragilidad ecológica y valor paisajístico 33.” Esto ha llevado a la periferia sur de la ciudad expandirse hasta la zona rural de Angachilla, poniendo en riesgo los variados ecosistemas de bosques y humedales.

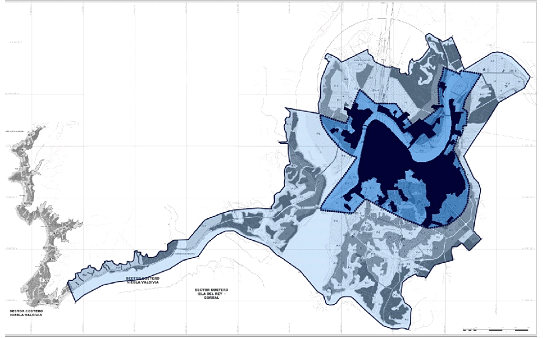

En la Figura 16 se ilustra la evolución del área urbana de Valdivia hasta la fecha. En ella se aprecia que uno de los factores más importantes relacionados con la expansión de la ciudad durante las últimas décadas ha sido la actividad inmobiliaria del sector privado, la cual se ha desarrollado en las distintas zonas periféricas, con nuevos proyectos residenciales para todos los estratos sociales. Esto ha generado la conformación de amplias superficies mono-funcionales construidas con baja densidad 34,35. La expansión urbana descontrolada continúa agudizando la segregación socio-espacial de la población y ha generado un sinnúmero de problemas para la ciudad 36,37.

Figura 16

Evolución Área Urbana de Valdivia (1794-2014). Fuente: Elaboración propia en base a recopilación de planos históricos, fotografías aéreas y satelitales. D. Espinoza, “Expansión urbana descontrolada en las ciudades intermedias: el caso particular de Valdivia.”, 2014 Seminario de investigación de investigación. Arquitectura. Facultad de Arquitectura y Urbanismo - Universidad de Chile. Profesor guía: Constantino Mawromatis. Departamento de Urbanismo.

En la misma Figura 16, referido al período transcurrido entre los años 1972 y 1988 -que prácticamente corresponde a las décadas del régimen militar y los cambios realizados al modelo socio-económico- se puede aseverar que fue la fase en dónde Valdivia se expandió más rápidamente, debido al fuerte desarrollo habitacional, con la construcción de nuevos barrios de carácter social, que buscaban mejorar las condiciones de habitabilidad de las familias marginales en base a poblaciones uniformes construidas principalmente por entidades privadas. Por lo anterior, y apoyándose en la Figura 16, la ciudad se expandió en 477 ha en dos décadas. Es decir, la superficie aumentó aproximadamente en un 50%, comparándola con el área correspondiente a la década anterior, cuándo Valdivia bordeaba las 1000 ha.

En el presente se sigue incentivando el crecimiento horizontal disperso y difuso, lo que sigue distanciando aún más la periferia del centro y a sus habitantes del acceso a servicios. Esto genera una mayor segregación socio-espacial y produce además congestión vehicular en las principales vías de la ciudad, debido a la baja conectividad y a la concentración de usos. Por otro lado, la falta de renovación urbana en muchos sitios del centro de la ciudad, fue interpretada como un indicador de la baja dinámica económica tras el terremoto. La constante expansión urbana y la falta de interés por parte de las autoridades han arrastrado al centro de la ciudad a un estado de deterioro considerable.

Conclusiones

El presente artículo explora la modalidad de crecimiento predominante en Valdivia, junto a los respectivos impactos y consecuencias sobre el funcionamiento de la ciudad, revisando y analizando las distintas etapas reconocibles de su expansión y estableciendo con ello qué factores que han influido en su crecimiento urbano desde 1960 y sus implicancias en el presente.

Respecto a los factores que influyeron directamente en la expansión urbana de Valdivia se destacan, en primer lugar, los desplazamientos y densificaciones ligados a la vivienda social. En ese entonces, la expansión urbana responde al desplazamiento de refugiados desde zonas inundadas a terrenos más altos ubicados en la periferia de la ciudad, sentando las bases para los lineamientos de futuras expansiones. Continuando con esta tendencia hacia la periferia, y respondiendo al crecimiento demográfico propio de las últimas décadas, el modelo predominante tiende a la sub-urbanización, aumentando la brecha socio-económica y la polarización de la población.

En segundo lugar, se puede concluir que el mercado es también un factor determinante en el desarrollo de la ciudad, entendiéndolo como uno de las principales variables influyentes dentro de la toma de decisiones políticas. Tras analizar el caso de estudio, se demuestra que los cambios políticos sufridos durante la dictadura militar, especialmente referidos a la liberalización del mercado de suelo, influyeron y aún inciden directamente en el citado crecimiento urbano expansivo en baja densidad.

Respecto a la primera hipótesis, planteando que éstas no son considerables en comparación a los cambios sufridos por posteriores decisiones políticas y a diferencia como se pensaba anteriormente, se puede concluir que efectivamente ambos fueron factores importantes asociados a la expansión urbana, si bien, en un principio, se pensaba que las transformaciones post-terremoto no eran considerables, y que a pesar de la magnitud destructiva de la catástrofe, se habría respetado en cierto modo, la trama urbana original. Tras la investigación es posible determinar lo contrario: debido a la fuerza destructiva del evento sísmico y los importantes cambios geomorfológicos, se alteró radicalmente la forma de crecer de la ciudad. Al parecer, no se ha aprendido del pasado y en el presente los terrenos blandos, generados por el descenso del terreno, se continúan rellenando para la construcción. También el terremoto generó la aparición de variados humedales y pantanos conformando nuevos umbrales para la expansión urbana.

Sobre la segunda hipótesis, se puede afirmar que efectivamente los instrumentos de planificación vigentes fomentan y transfieren al sector privado la responsabilidad del crecimiento de nuevas zonas. Dentro de esta investigación, se vio cómo durante la dictadura, se generó un vuelco desde el sector estatal al privado en lo que a nuevas urbanizaciones respecta, lo que conllevó a largo plazo a la acelerada expansión que se está manifestando en la periferia. Durante los 90’s la ciudad se expande lentamente, debido al bajo interés en emigrar a ella, pero el panorama cambia paulatinamente hacia el presente, gracias al nombramiento de la Nueva Región en 2007.

Esta investigación sugiere que es importante la creación de nuevos instrumentos normativos como parte de la elaboración general de nuevos modelos de gestión urbana. Además, se plantea el debate sobre el rol de diferentes factores que influyen en el crecimiento y en la expansión urbana, principalmente en hacer frente a las inmobiliarias y su rol en la urbanización de nuevas y amplias zonas. Sumado al desigual poder de negociación en los procesos de regulación del uso del suelo y el débil papel que juega el Estado en el Chile de hoy. Dentro de los actores, destacan los gobiernos locales, los promotores de asentamientos informales (quienes están legalizándose en forma creciente), las instituciones de ayuda multilateral y el sector privado. Todos ellos han surgido junto con la privatización de servicios urbanos, los procesos de descentralización, la promoción de iniciativas de desarrollo local y las nuevas regulaciones en el ámbito local. De lograr articular a todos ellos dentro de la toma de decisiones enfocadas en gestar el futuro modelo urbano para la ciudad de Valdivia, se podría apuntar hacia una planificación urbana integral y realmente participativa, para que en el futuro, los habitantes y sus diferentes organizaciones, puedan lograr una urbe más inclusiva, con una mejor calidad de vida y que sea pensada para un buen vivir.

Referencias Bibliográficas

1 () GUEVARA, T. “Abordajes teóricos sobre las transformaciones sociales, económicas y territoriales en las ciudades latinoamericanas contemporáneas”.Revista EURE. 2015, vol.21, núm. 124, p. 5-24.

2 () INZULZA, J., ZUMELZU, A., HORN, A. et al., (eds.), Diseño Urbano y sus aproximaciones desde la forma, el espacio y el lugar.Serie II. Santiago de Chile: Universidad de Chile-Universidad de Concepción-Universidad Austral de Chile, 2015.

3 () MATURANA, F. y ROJAS, A., Ciudades intermedias en Chile: Territorios olvidados. Santiago de Chile: RIL Editores, 2015.

4 () INOSTROZA L., BAUR R. y CSAPLOVICS E. “Urban sprawl and fragmentation in Latin America: a dynamic quatification and characterization of spatial patterns".Journal of Environmental Management. 2013, núm.115, pp. 87-97.

5 () BATTY, M. “Cities in a completely urbanized world”.Environment and Planning B. 2015, vol. 42, núm. 1, p.381-383.

6 () ZUMELZU, A. “Sustainable transformation of the cities: urban design pragmatics to achieve a sustainable city”. Bouwstenen series. Technische Universiteit Eindhoven, Holanda. 2015.

7 () SALINGAROS, N. “La ciudad compacta sustituye a la dispersión” (en línea). En: INDOVINA, F. (ed.). La ciudad de baja densidad: Lógicas, gestión y contención. Barcelona: Diputación de Barcelona, 2007. (Consultado: 21 de noviembre 2016). Disponible en Disponible en http://www.arqchile.cl/ciudad_compacta.htm

8 () BORSDORF, A. “Cómo modelar el desarrollo y la dinámica de la ciudad latinoamericana” (en línea). Revista EURE . 2003, vol. 29, núm. 86, pp. 37-49. (Consultado: 21 de noviembre 2016). Disponible en: Disponible en: http://bit.ly/1SV8GSLDisponible en: http://bit.ly/1SV8GSL

9 () DE MATTOS, C. “Santiago de Chile de cara a la globalización: ¿otra ciudad?” (en línea) Revista de Sociología e Política. 2002, vol. 19, noviembre, p. 31-54. (Consultado: 21 de noviembre 2016). Disponible en Disponible en http://bit.ly/1HoAWJD. ISSN 1678-9873.

10 () GEHL, J., La humanización del espacio urbano: La vida social entre los edificios. Barcelona: Editorial Reverté, 2006. Traducido de la 5ta. Edición inglesa: Life Between Buildings: Using Public Space. Danish Architectural Press, Copenhague, 2003. Edición original en danés 1971.

11 () GARCÍA VÁZQUEZ, C., Antípolis: El desvanecimiento de lo urbano en el Cinturón del Sol. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2011.

12 () INZULZA, J. “La recuperación del diseño cívico como reconstrucción de lo local en la ciudad intermedia: el caso de Talca, Chile”. Revista AUS. 2014, núm. 15, p. 4-8.

13 () ONU-Hábitat. (2012).Estado de las ciudades de América Latina y el Caribe 2012: Rumbo a una nueva transición urbana. Nairobi: Naciones Unidas y Programa de Asentamientos Humanos.

14 () MONTES, C. “A 20 años de la liberalización de los mercados de suelo”. Revista De Urbanismo. 1999, núm. 1, p. 1-7.

15 () SABATINI, F. “Reforma de los mercados de suelo en Santiago, Chile: efectos sobre los precios de la tierra y la segregación residencial” (en línea) Revista EURE . 2000, vol. 26, núm. 77, pp. 49-80. (Consultado: 21 de noviembre 2016). Disponible en Disponible en http://bit.ly/1BZ7HNg

16 () AZÓCAR, G., SANHUEZA, R. y HENRÍQUEZ, C. “Cambio en los patrones de crecimiento en una ciudad intermedia: el caso de Chillán en Chile Central” (en línea). Revista EURE . 2003, vol. 29 núm. 87, pp. 79-82. (Consultado: 21 de noviembre 2016). Disponible en: Disponible en: http://bit.ly/1LOFvwx

17 () IMPERIALE. J. “Experiencing local community resilience in action: Learning from post-disaster communities”. Journal of Rual Studies. 2016, vol. 47, part A, october. pp. 204-219.

18 () CASTEDO, L. La Hazaña del Riñihue, el terremoto de 1960 y la resurrección de Valdivia: Crónica de un episodio ejemplar de la historia de Chile. Santiago de Chile: Editorial Sudamericana, 2000.

19 () BAESSOLO, I. y FUENTES E. “Cronología y catastro de industrias en Valdivia, una mirada a nuestro pasado industrial. El legado alemán y su influencia en la industria” (en línea) 2011. (Consultado: 21 de julio 2016). Disponible en: Disponible en: http://valdivia-conecta.blogspot.com

20 () ALMONACID, F. “Valdivia 1870-1935: Imágenes e historias”. Valdivia: Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Austral de Chile, 1998.

21 () OLAVE, H. “Horas de tragedia, cataclismo en Valdivia”. Valdivia: Centro de Documentación, Universidad Austral de Chile, 1964.

22 () ESPINOZA, D. “Expansión urbana descontrolada en las ciudades intermedias: el caso particular de Valdivia. ¿Qué factores han influido en la expansión de la ciudad?”Seminario de investigación. Universidad de Chile, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Santiago de Chile, 2014.

23 () AVENDAÑO, J. “El Gran Incendio 1909”. Historia de Valdivia Chile (en línea) 2015. (Consultado: 29 de julio 2016). Disponible en: Disponible en: http://bit.ly/1oLBRNc

24 () GUARDA, G. “Conjuntos Urbanos Históricos Arquitectónicos, Valdivia s. XVIII-XIX”. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Católica de Chile, 1980.

25 () GUARDA, G., Nueva Historia de Valdivia. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Católica de Chile, 2001.

26 () LÓPEZ, P., Las Administraciones municipales en la historia de Valdivia. Valdivia: Editorial Dokumenta Comunicaciones, 2009.

27 () BORSDORF, A. “El desarrollo urbano de Valdivia. Estudio de caso en una ciudad mediana”. Innsbruck, Austria: Instituto de Geografía de la Universidad de Innsbruck. Espacio y Desarrollo. 2000, núm. 12, pp. 45-81.

28 () RNU (2014). Reservas Naturales Urbanas de Valdivia (en línea) 2014 (Consultado: 29 de junio 2015). Disponible en: Disponible en: http://rnuvaldivia.wordpress.com/about/

29 () JJVV. “Protegiendo las Reservas Naturales Urbanas” (en línea). 2014. (Consultado: 29 de junio 2015). Disponible en: Disponible en: http://huachocopihue.blogspot.com/

30 () LUNGO, M. “Urban Sprawl and Land Regulation in Latin America.Land Lines. 2001, vol. 13, núm. 2, p. 91-113.

31 () DE MATTOS, C. “Globalización y Metropolización”. Instituto de Estudios Urbanos Pontificia Universidad Católica de Chile. Revista Latinoamericana de Estudios Urbanos Regionales, EURE. 2009, vol. XXV, núm. 76, diciembre.

32 () BARTON, J. “Adaptación al cambio climático en la planificación de ciudades-regiones”. Revista de Geografía Norte Grande. 2009, núm. 43, pp. 5-30.

33 () Valdivia CA. “Opinión del Colegio de Arquitectos Valdivia respecto del Nuevo Plan Regulador Comunal de Valdivia (PRCV)”. Valdivia, Chile: Escuela de Arquitectura, UACh (en línea). 2010 (Consultado: 20 de noviembre 2016). Disponible en: Disponible en: http://bit.ly/1uMvviu

34 () BORSDORF, A. “Aprendiendo de los errores. La necesidad de cambios a la política nacional de vivienda en ciudades intermedias chilenas”.En: X Coloquio Internacional de Geocrítica. Barcelona: España, 2008.

35 () MAWROMATIS, C. Movilidad en los suburbios dispersos y el Nuevo Urbanismo en los Estados Unidos de América: ¿importación irreflexiva desde Chile? Revista de Urbanismo (en línea). Departamento de Urbanismo, F.A.U. de la Universidad de Chile, Santiago de Chile. 2002, núm. 5, enero. (Consultado: 21 de noviembre de 2016). Disponible en: Disponible en: http://web.uchile.cl/vignette/revistaurbanismo/n5/mawromatis.html. ISSN 0717-5051.

36 () DE MATTOS, C. “Santiago de Chile de cara a la globalización: ¿otra ciudad?” (en línea).Revista de Sociología e Política . 2002, núm. 19, pp. 31-54. (Consultado: 21 de noviembre de 2016). Disponible en: Disponible en: http://bit.ly/1HoAWJD ISSN 1678-9873.

37 () ZUMELZU, A. “Centrality and urban transformation: an exploration of the process of live centrality in water related Cities in Southern Chile. En: 50thISOCARP Congress. Gdynua: Poland, 2014.

Notas:

Notas de autor

*Daniel Espinoza Guzmán, Arquitecto, Magíster (c) en Urbanismo. Facultad y Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. E-mail: daeg90@ug.uchile.cl