CON CRITERIO

La informalidad urbana y los procesos de mejoramiento barrial

Urban Informality and the neighborhood improvement processes

La informalidad urbana y los procesos de mejoramiento barrial

Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXVII, núm. 3, pp. 27-44, 2016

Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría

Recepción: 06 Agosto 2016

Aprobación: 06 Noviembre 2016

Resumen: El presente artículo parte de establecer el origen y uso del término “informalidad”, así como la caracterización de los asentamientos urbanos de ese tipo, aportar una mirada histórica y un acercamiento desde la academia, para luego ofrecer una visión multiescalar; estableciendo cómo el reconocimiento de esta situación ha hecho surgir los llamados Programas de Mejoramiento, tanto los de vivienda, como los barriales y los integrales. Una revisión de las diferentes escalas que se presentan en la Producción Social del Hábitat, las fuertes diferencias que aún se mantienen entre la oferta formal y la informal de vivienda, y la clara incidencia de quien hace ciudad, y a su vez hace sociedad, lleva a considerar que la esencia de los Programas de Mejoramiento debería fortalecer los procesos sociales que se dan en los barrios informales para así garantizar su continuidad. Se proponen diversas variables de análisis con el ánimo de lograr intervenciones más integrales y continuas.

Palabras claves: Informalidad urbana, mejoramiento barrial, integralidad, continuidad, participación.

Abstract: The present article start to establish the origin and use of the term "informality", as well as the characterization of urban settlements of this type, to provide a historical vision, and an approach from the academy, then to offer a multiscale vision; establishing how the recognition of this situation has given rise to the so-called Improvement Programs, both housing, neighborhood and integral. A review of the different scales that are presented in the Habitat Social Production, the strong differences that still exist between the formal and informal offer of housing, and the clear incidence of who makes city and in turn makes society, leads to consider that the essence of the Programs of Improvement should be to strengthen the social processes that occur in the informal neighborhoods to guarantee their continuity. Various analysis variables are proposed with the aim of achieving more comprehensive and continuous interventions.

Keywords: Urban informality, neighborhoods upgrading, comprehensiveness, continuity, participation.

Introducción

Consideraciones teóricas alrededor de las condiciones de vida y habitabilidad de amplios sectores de la población de bajos recursos dieron origen a teorías como la de la marginalidad1, y otras referidas al tipo de relación y ocupación del territorio, se plasmaron en la teoría de la de segregación2, constituyéndose un conjunto de explicaciones que daban cuenta de otras formas de hacer ciudad y sociedad desde la participación3, inicialmente a partir de la economía, pero que se pueden ampliar a otras dimensiones de la vida en su conjunto. Se logra así una visión integral4 de la informalidad, que conlleva a ratificar la necesidad de llegar a una mirada de la informalidad en lo político, lo social, lo cultural y lo urbano, hasta llegar al concepto de recomposición social y urbana del territorio5, como alternativa de intervención en los sectores comprendidos, tanto por barrios de origen informal como formal.

A partir de las teorías y conceptos enunciados, en el presente artículo se expone una reflexión alrededor de la actual condición y caracterización de los barrios informales, haciendo particular énfasis en sus orígenes y tendencias, con vistas a fundamentar las variables, parámetros e indicadores a tomar como base en la evaluación del comportamiento de esos asentamientos, sus potencialidades y posibilidades, con especial atención en las dinámicas sociales y políticas que han garantizado la continuidad en el tiempo de los procesos de mejoramiento y, por ende, del fortalecimiento de las organizaciones y redes sociales allí existentes.

Materiales y Métodos

Para efectos de la presente investigación se adelantó una revisión bibliográfica, tanto de los procesos de informalidad a nivel mundial como de América Latina, buscando establecer las teorías y conceptos que han acompañado su revisión y estudio, así como las diferentes estrategias que se han dado para efectos de atender estos procesos, siendo los más persistentes, los Programas de Mejoramiento Barrial, que han devenido en intervenciones a nivel de la vivienda, posteriormente de esta y su entorno, a nivel de infraestructura, equipamientos y espacio público, conocidos como Programas de Mejoramiento del Hábitat, y recientemente algunas iniciativas que buscan incidir en las condiciones de vida a nivel de ingresos, seguridad y convivencia, en los llamados Programas de Mejoramiento Integral.

La participación en la década de los noventa en el Convenio de Ciencia y Tecnología CYTED-D, promovido por la cooperación española, específicamente en el sub programa de Mejoramiento de Vivienda, como representante por Colombia, brindó la oportunidad de adquirir un amplio panorama del que hacer de Estados, Organizaciones No Gubernamentales, y Universidades, en esta temática a nivel de América Latina, adelantando visitas a diferentes intervenciones, participando en foros y en publicaciones.

Desde hace tres décadas se ha tenido la oportunidad de participar en Planes, Programas y Proyectos a nivel nacional, regional y local, consolidándose una particular experiencia en diferentes modalidades y versiones de estas intervenciones, tanto en contextos urbanos como rurales.

Resultados

La informalidad condición y oportunidad

El término de informalidad según varios autores tiene su origen fundamentalmente desde la economía, en el año 1972, cuando en la misión sobre empleo en Kenia, el economista y antropólogo ingles Keith Hart en su informe a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) definió la economía informal como “…el conjunto de actividades económicas desarrolladas por los trabajadores y las unidades económicas que, tanto en la legislación como en la práctica, están insuficientemente contempladas por sistemas formales o no lo están en absoluto. Las actividades de esas personas y empresas no están recogidas por la ley, lo que significa que se desempeñan al margen de ella; o no están contempladas en la práctica, es decir que, si bien estas personas operan dentro del ámbito de la ley, ésta no se aplica o no se cumple; o la propia ley no fomenta su cumplimiento por ser inadecuada, engorrosa o imponer costos excesivos.”6. Esta definición fue validada en 1974 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), quedando claro que la informalidad laboral en la mayoría de los casos estaba altamente ligada con los procesos formales y representaba un peso significativo en las economías locales.

Hay varias maneras de abordar la informalidad. Algunos estudios la vinculan con la marginalidad, como es el caso de Tokman 7, otros la relacionan fundamentalmente con el empleo 8, ciertos planteamientos buscan el ingreso y aprovechamiento de la informalidad, como Hernando de Soto (1986). También están los más cercanos al Banco Mundial (BM) o al Banco Internacional de Desarrollo (BID) 9, que ven la informalidad básicamente como un modo de producción familiar, y en América Latina se enfoca desde una perspectiva ideológica y cultural 10.

La informalidad política se puede llegar a entender como una serie de actividades y dinámicas adelantadas por grupos que no están formal y legalmente constituidos, con iniciativas de diferente índole, promovidas por organizaciones de jóvenes, mujeres, minorías, entre otros, que si bien no tienen un propósito partidista y electoral, logran desarrollar niveles de conciencia y de respuesta de las comunidades ante sus derechos y sus deberes, y que a través de sus acciones consiguen en muchos casos la fiscalización del actuar de los entes públicos, superando la visión tradicional asistencialista o de demanda permanente, sin aportar soluciones y alternativas que incidan de manera sustancial en las políticas públicas.

La informalidad política y la informalidad económica no siempre involucran los mismos grupos sociales, y las mismas dinámicas y espacios de actuación. Mientras que la primera da cuenta de formas de presión y reivindicación, la segunda hace alusión a formas de sobrevivencia individual o colectiva. Simultáneamente a una aparente mayor presencia del Estado, y por ende del capital y la cultura del consumo, se ha generado un permanente empobrecimiento de las actividades políticas y de la presencia de los diferentes grupos en los procesos y espacios donde se ejerce la toma de decisiones 11, contrastando con los actuales movimientos de resistencia a nivel mundial.

La informalidad social hace referencia a aquellas prácticas individuales, familiares o comunitarias, que controvierten los usos y costumbres aceptadas por el conjunto de la sociedad y que por lo general están avalados por normas jurídicas recogidas en diferentes Códigos y compilaciones como es el caso del Derecho de Familia o el Código de Policía. Algunos ejemplos son el reconocimiento relativamente reciente de las uniones libres o de hecho, y de los hijos producto de ellas, quienes con antelación a la jurisprudencia actual, no tenían derecho a heredar, o las viudas a recibir pensiones o algún tipo de reconocimiento económico. Como éste se dan un importante número de comportamientos sociales que invisibilizan y segregan grupos significativos de la sociedad, como es el caso de las mujeres, minorías étnicas, jóvenes, adultos mayores, entre otros.

La informalidad cultural o los llamados movimientos culturales alternativos dan cuenta de una serie de grupos que adelantan prácticas culturales y artísticas que conscientemente se niegan a formar parte de los circuitos establecidos de consumo, parcial o totalmente, máxime cuando lo que predomina en la mayoría de los centros urbanos es el concepto de entretenimiento sobre el de cultura. Estas dinámicas informales están asociadas a consideraciones de identidad y son por lo general, tendencias con altos contenidos ideológicos y políticos que adelantan grupos etarios, de género, o condición de origen - minorías étnicas por ejemplo -, que a manera de resistencia y reafirmación logran procesos de reconocimiento y fortalecimiento, en medio de ámbitos fundamentalmente urbanos.

Por último, la informalidad urbana ha sido incluida en lo que se ha dado en llamar la Producción Social del Hábitat propuesta por el Arquitecto Enrique Ortiz 12, haciendo referencia a todos aquellos procesos de ocupación del territorio, bien sea en áreas rurales o urbanas, que por lo general no cumplen con las condiciones legales establecidas y que adelantan procesos de construcción, uso y trasformación del suelo por su propia cuenta. Esta modalidad representa una parte apreciable de las grandes ciudades de los países en desarrollo, y una proporción mayor en las ciudades intermedias, y casi la totalidad de las áreas rurales ocupadas por grupos de bajos ingresos. La situación actual es el escenario ideal para que las informalidades ya mencionadas (la política, la económica, la social y la cultural), se expresen y se integren dando como resultado un conjunto bastante coherente que se conoce y se reconoce como Hábitat Popular.

Esto conlleva, por lo tanto, a la necesidad de lograr un enfoque integral de la informalidad, que supere las miradas parciales unidisciplinarias, o compartimentadas, y que establezca claras relaciones, permanentes y estructurales, entre la informalidad urbana, entendida no solo como escenario, sino como espacio donde interactúan las dinámicas sociales, políticas, económicas y culturales, cuya coincidencia es más que una condición geográfica y particular.

Teorías como la marginalidad daban por hecho la existencia de amplios grupos desvinculados de los circuitos de producción, consumo e intercambio 1, y lo que el tiempo ha demostrado es su integración y su gran incidencia en el conjunto del territorio. En este sentido, pueden mencionarse la teoría de la segregación 2, que daba por sentado una condición ideológica que imposibilitaba el accionar político de los sectores sociales empobrecidos, cuando en los últimos lustros la presencia de los movimientos sociales ha sido determinante en el panorama mundial 13; la teoría de la participación 14, que aporta el valor que esta puede llegar a tener cuando se adelanta de manera consciente y estratégica por parte de los pobladores, y los aportes holísticos e integradores de autores como Hassan Fathy 15 y Christopher Alexander 16, fundamentales en el establecimiento de las variables identificadas en esta investigación.

La informalidad territorial y urbana

Reconocidas estas particulares condiciones de la informalidad en general y de la urbana en particular (Figura 1), que es objeto de estudio en el presente artículo, es necesario adelantar algunas aclaraciones en cuanto a la calidad del hábitat y de la vivienda que éste genera, lo cual está relacionado con la manera como se suele establecer el déficit cuantitativo y el cualitativo. De igual forma es fundamental reconocer la influencia que tienen los procesos culturales en la conformación del entorno y la significación de la producción social de estos asentamientos, en lo que se reconoce como su identidad, y la corresponsabilidad que se debe dar para lograr una adecuada participación del Estado, de los habitantes y de otros actores urbanos en los procesos de consolidación de los barrios de origen informal.

Figura 1

Barrio Jerusalén de origen informal, localidad de Ciudad Bolívar, 2016. (Foto: autor)

En cuanto a la calidad del hábitat, las políticas sociales en general, y en este caso las que hacen referencia a la vivienda y al hábitat en particular, han pasado en América Latina de una pretendida atención por parte del Estado, a un “Dejar hacer, dejar pasar”, ante las dinámicas, tanto del sector privado como de los sectores sociales, prevaleciendo siempre el sentido mercantil y los intereses de los grupos dueños la tierra, es decir, los terratenientes urbanos y rurales, los constructores y el sector inmobiliario.

Una familia puede optar por acceder a una vivienda por las vías de la formalidad, o por las de la informalidad, pues se trata de una decisión que contempla diferentes variables a tener en cuenta. Sin embargo, la actual oferta de vivienda nueva legal deja por fuera a la mayoría de los demandantes, ya que una vez que acceden a ella, pierden la atención gratuita de salud, la prioridad para los cupos escolares en los colegios del Estado, pagan servicios e impuestos por mayor valor, y lo que es más significativo, las viviendas ofrecidas en conjuntos de propiedad horizontal no permiten otros usos fuera del residencial. Por el contrario, la oferta informal, con lotes promedio de seis metros de frente por doce metros de fondo para un desarrollo progresivo de las edificaciones con usos que le dan el carácter de vivienda productiva, constituye la futura pensión de los padres y abuelos 17.

Criterios como la supuesta relación entre calidad y propiedad de la vivienda, la intención de cubrir la totalidad del déficit cuantitativo 17, el relacionar siempre bajos estándares con la producción informal de la vivienda, así como la presencia cada vez mayor de déficit cualitativo en las viviendas de las nuevas unidades residenciales ofertadas por el sector formal 18, llevan necesariamente a la revisión del concepto de calidad habitacional, aplicando el concepto de vivienda adecuada 19 promovido por el Centro de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos a los barrios de origen informal.

La identidad es un tema fundamental. En los barrios de origen informal ha sido posible una de las mayores expresiones de la cultura de los diferentes grupos sociales que allí hacen presencia, generando no solo una forma particular de ocupar el territorio, sino de comunicarlo 20. Esto fue motivo de estudio y de una especial propuesta de Christopher Alexander en su libro: “Un Lenguaje de Patrones” 21, que a nivel local ha sido trabajado por el arquitecto Hernando Carvajalino, y más recientemente en el documento “Palimsesto Urbano. De la Formalidad a la Informalidad. Procesos de Informalidad Urbana en Barrios de Origen Formal” 5 (Figura 2). En las referidas investigaciones se comprueba cómo dinámicas sociales, culturales y económicas determinan las condiciones de consolidación de los barrios, no solo los de origen informal, sino aún los adelantados por el sector público y privado, haciendo de la identidad una variable fundamental en los procesos de diseño urbano y arquitectónico que allí se implementan y que serían sujeto de intervención en los Programas de Mejoramiento.

Figura 2

Barrio Candelaria La Nueva, de origen formal, localidad de Ciudad Bolívar, 2016. (Foto: autor).

En los procesos de urbanización de los países en desarrollo se ha dado un comportamiento muy particular, denominado la ruralización de las ciudades, desde el cual la imagen, los usos y costumbres, las relaciones sociales, las familiares y sobre todo las fraternales, logran establecer una particular red social que garantiza inicialmente la supervivencia de los recién llegados a la ciudad, y posteriormente la sobrevivencia de amplios grupos de la población. Estos van resolviendo de manera colectiva la seguridad alimentaria, el cuidado de los niños, la atención de los ancianos, las enfermedades y las calamidades domésticas, y a nivel de los barrios, el aprovisionamiento de la infraestructura, la construcción de las viviendas, la dotación de espacio público y los equipamientos, así como la accesibilidad, entre otras necesidades.

Por su parte, la corresponsabilidad involucra diferentes posturas. De una parte está la contradicción, entre potenciar la capacidad de los grupos sociales para la resolución de su hábitat 22, y la necesidad de hacer cumplir las obligaciones del Estado, reconociendo las limitaciones de los gobiernos. Esto no es necesariamente un camino para su deslegitimación, sino que indica la necesidad de construir alternativas que democraticen los procesos de hacer ciudad y territorio, lo que ha conllevado a la implementación de los Programas de Mejoramiento Barrial (PMB), que se constituyen en un reconocimiento de una realidad inaplazable, y que generó en los años setenta una modalidad de producción de vivienda nueva, denominada “lotes con servicios”, o de la casa embrión o casa cascarón 23. Estas experiencias posibilitan la continuidad de procesos organizativos que los nuevos propietarios han tenido la posibilidad de vivir al interior de los barrios donde habitaban, o con sus familias, un Estado que se acepta promotor y mediador, y unas comunidades que potencian sus posibilidades sociales y políticas 24.

Es claro que existe la posibilidad de dinamizar o fortalecer procesos de clara resistencia, entendida ésta como la respuesta alternativa de algunos grupos sociales que reivindican sus derechos, no sólo con el ánimo de lograr resolver sus necesidades básicas o complementarias, sino en miras a una mayor capacidad de negociación frente al Estado y con el claro propósito de consolidar su autonomía política, su movilización y concertación, de tal manera que se garantice el cumplimiento del precepto de pasar de una democracia representativa a una participativa.

Muchos de estos procesos informales, sean territoriales o sociales, se han consolidado como iniciativas en respuesta a demandas no resueltas fundamentalmente por el Estado. Las comunidades, haciendo uso de su autonomía y proactividad, construyen alternativas no convencionales que resultan en muchos casos, más pertinentes y apropiadas, pues parten de las posibilidades y recursos de los grupos involucrados. Las Madres Comunitarias, organizaciones juveniles con diferentes apuestas por la ciudad, o las modalidades de ahorro y préstamo de grupos de vecinos, son claros ejemplos de estas iniciativas. En muchos casos, los programas sociales ofrecidos por el Estado, consisten en la visibilización, el reconocimiento y la legitimización de estas iniciativas, que al formalizarse pueden llegar a perder su carácter y contundencia.

Es por esto que los procesos de informalidad en general (los económicos, políticos, sociales y culturales) y los territoriales en particular, se presentan como un espacio ideal para desarrollar experiencias de auto - gobierno, donde tanto las iniciativas, como la gestión, la negociación, y sobre todo la permanencia de los procesos en el tiempo, no están dados por las dinámicas promovidas desde el Estado, siendo necesario esclarecer la continuidad de las entidades del Estado, su presencia, ausencia o intermitencia, dado que las comunidades con o sin el apoyo de otras organizaciones sociales (bien sean estas empresas privadas, Organizaciones No Gubernamentales, o entidades académicas), adelantan procesos en la Producción Social del Hábitat, siempre en miras a fortalecerse y auto determinarse 25.

Las consideraciones aquí presentadas en cuanto a la calidad del hábitat informal, la identidad que se genera en el proceso colectivo de producción de los asentamientos, y la necesaria corresponsabilidad para su mejoramiento, deben dar cuenta de nuevas formas de intervención en general, y de actuación en el campo del diseño urbano y arquitectónico en particular, de tal forma que sea posible su reconocimiento, no como falencia o anacronismo en la construcción del territorio sino como otra forma de operar y de estar en sociedad.

Escalas de la informalidad

La informalidad tiene una enorme presencia a nivel mundial con particular énfasis en los países en vías de desarrollo, con mayor fuerza en las áreas rurales, y una gran incidencia en las ciudades pequeñas e intermedias, sin que esto signifique una menor presencia en las grandes ciudades. Pero a pesar de su generalización, es necesario establecer las diferentes tendencias de acuerdo con los contextos particulares en los que se encuentra, sus antecedentes, el momento histórico de su aparición, su localización y tamaño de los asentamientos, son algunos de los factores que inciden en la presencia de diferentes tipos de informalidad, siendo necesario hablar de diversas escalas y de particularidades, lo que conllevará posteriormente a identificar diferentes modalidades de intervención.

La informalidad tiene presencia a nivel mundial, pero su mayor expresión se da en los países en desarrollo. Un amplio grupo de pobladores ocupan de manera ilegal áreas urbanas, este proceso tiende a mantenerse con mayor fuerza en ciudades con altos índices de pobreza, no todos encuentran acceso a bienes y servicios en los sectores formales de la economía, ni se sienten representados por los actuales gobiernos, mantienen prácticas sociales y culturales con fuerte arraigo en lo local, y viven en áreas urbanas y rurales donde la presencia del Estado y de los profesionales es aún muy escasa o nula. En este sentido se está lejos de otras disciplinas (con todo y sus limitaciones), como la salud, la educación, la cultura y los medios de comunicación. Hasta el momento no ha sido posible democratizar el ejercicio de la arquitectura y el diseño. La vivienda y los barrios como mercancía a pesar de los procesos de industrialización siguen siendo muy poco accesibles a amplios sectores de bajos ingresos de la población.

En el caso de los países en desarrollo, si bien se han logrado avances en la prestación de servicios básicos y en las coberturas de educación y salud, el empleo, los ingresos y sobre todo la vivienda, siguen siendo un reto no resuelto, lo que representa un número significativo de pobladores por fuera de los procesos formales, sin que se tenga un panorama claro de las posibilidades a futuro, dado que los desequilibrios, la inequidad y la acumulación de la riqueza en pocas manos, provocan una tendencia a mantener altos niveles de pobreza y de desatención, haciendo un manejo poco técnico y adecuado del territorio, donde los modelos de consumo y depredación, se van imponiendo sobre los de sostenibilidad y control del desarrollo.

En América Latina se viene consolidando un modelo de urbanización que busca inicialmente lograr algunos ajustes al hasta ahora prevalente 19, es decir, casos como la macrocefalia urbana, la ocupación y explotación intensiva de ciertas áreas del territorio, la pérdida de mano de obra en el campo, la necesidad de contar con una red de ciudades, poblados y asentamientos que presenten una ocupación más equilibrada y sobre todo una preocupación constante por lograr el mejoramiento de las condiciones de vida y habitabilidad de amplios grupos de la población, con situaciones como la inclusión social, la disminución de la segregación social y espacial, y la equidad económica, están en las agendas de los gobiernos, en algunos casos, más por mantener adecuados niveles de consumo que por la convicción misma de un desarrollo social sostenible y justo.

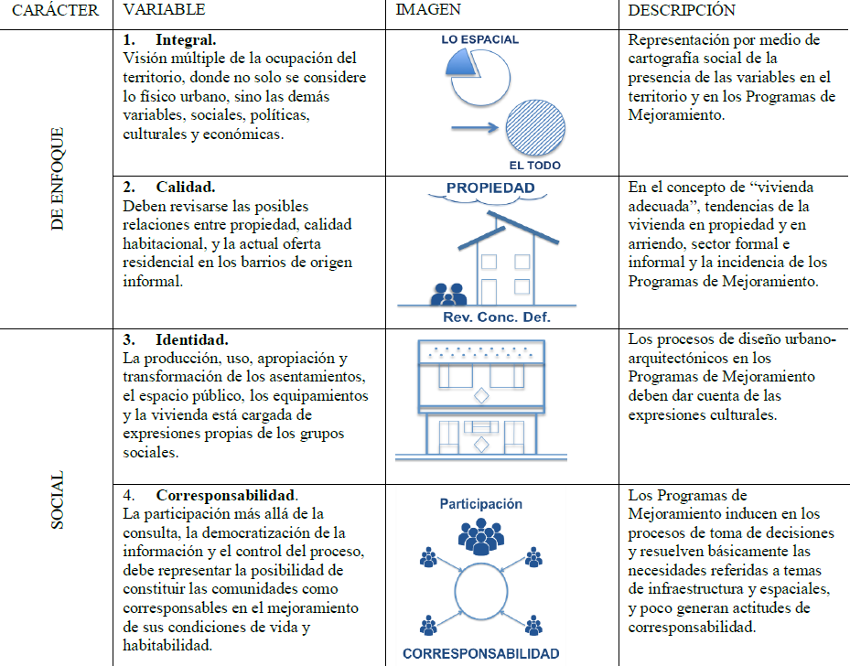

El origen de la informalidad está dado desde la misma formación de las ciudades 26. Si bien con las Leyes de Indias 27 se establecieron unas claras condiciones para el trazado, uso y crecimiento de las ciudades, esta forma de ocupar el territorio no preveía lo que debería acontecer con los asentamientos indígenas existentes y con su crecimiento, lo que vino a conocerse posteriormente como “Pueblos de Indios” 28. Esto trajo como consecuencia que se generaran dos áreas de la ciudad claramente reconocibles: la formal establecida bajo leyes y normas dadas, con todo y sus limitaciones en cuanto a infraestructura, salubridad, calidad de la vivienda, deficiencia de espacio público y equipamientos, y la informal producida por los mismos pobladores al margen de las normas y de la ley (Figura 3).

Figura 3

Barrios de origen informal en Bogotá, 2006.

En las áreas informales de la mayoría de las ciudades de América Latina 29 se puede hablar de tres momentos paralelos y simultáneos a los procesos formales de urbanización:

-

La conquista y colonia, que se da desde la fundación de las ciudades hasta la independencia, caracterizado por la presencia de asentamientos inicialmente de indígenas, luego de migrantes del campo y posteriormente de sectores de bajos ingresos.

-

La República, donde si bien el Estado logra adelantar procesos de identidad y autonomía por parte de los países nacientes, los modelos de ocupación del territorio, no varían de forma relevante, manteniéndose las condiciones de pobreza, segregación e inequidad de los grupos menos favorecidos. Esto tiende a consolidarse a mediados de los años cuarenta, con los procesos de modernización de las economías, la especialización de las ciudades y la búsqueda de una fuerte presencia del Estado en el conjunto de las expresiones de la sociedad.

-

Las últimas tres décadas en que ante el fracaso del modelo intervencionista, aparece el Estado, regulador de las leyes del mercado, donde la presencia de la informalidad en sus múltiples expresiones llega a involucrar de manera definitiva a un importante número de habitantes de las ciudades.

Los centros de educación superior y posteriormente los de investigación, no asumieron los temas de la informalidad en general y de la informalidad urbana en particular, sus temáticas y problemáticas estaban inmersas fundamentalmente en lo que hacía referencia a los procesos formales de producción, consumo y transformación del espacio en las ciudades. No fue hasta los años sesenta que un grupo importante de intelectuales, académicos e investigadores, adelantaron estudios fundamentalmente desde la economía y la sociología, para buscar explicar las condiciones de vida, trabajo y habitabilidad de amplios sectores de la población. Conceptos como marginalidad, segregación e informalidad, ganaron espacio en discursos, investigaciones y teorías. Más tarde, ante la inevitabilidad de los hechos y manteniendo la tradición de ir a la saga de la realidad para su estudio, explicación e intervención, éstos se reconocieron, en un principio como fenómenos, y posteriormente como condición, para adelantar algunas iniciativas en miras a aportar en su solución.

Estas consideraciones conllevan a plantear la necesidad de reconocer matices al abordar el estudio de los diversos asentamientos de origen informal 30. De las barriadas y los tugurios de los años cincuenta fundamentalmente, se ha llegado a barrios consolidados, con infraestructura, altamente densos, con equipamientos, legalizados y con titularidad, por lo general con organizaciones sociales de tradición, y en muchos casos con tendencias iniciales al deterioro. Caracterizar sus dinámicas sociales, políticas y culturales, permitirá establecer conjuntamente con la comunidad, nuevas estrategias de intervención fundamentalmente desde la prevención, así como, el manejo de diversas escalas de actuación que superen la escala barrial y establezcan límites y bordes más desde lo ambiental y lo social, que desde lo meramente técnico.

Procesos de mejoramiento del hábitat informal

La modalidad de intervención en los asentamientos de origen informal que más ha hecho camino en las últimas décadas la constituyen los Programas de Mejoramiento Barrial, impulsados fundamentalmente por los Estados y apalancados por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional 31, los cuales si bien han logrado la integración de amplios sectores de la ciudad a sus estructuras funcionales, no alcanzan aún el pleno reconocimiento de las dinámicas sociales, políticas, económicas y culturales que se dan allí, y sobre todo, no han logrado la sostenibilidad y la continuidad en la intervenciones, en temas tales como: el carácter productivo que los pobladores le dan a sus asentamientos, tanto en el espacio público, como en las viviendas y los equipamientos 22.

Este es un tema por desarrollar y que diferencia al Barrio Popular de las Unidades Habitacionales adelantadas tanto por el sector oficial, como por los privados. De igual forma se ha llegado a intervenciones que de cierta forma mantienen una clara brecha entre los asentamientos de origen informal y los formales 18, cuando de lo que se trata es de integrar los unos y los otros en busca de una ciudad continua y compacta. Por último, también requiere atención el tema de la capacidad de soporte del territorio y el estrecho margen entre la consolidación de los asentamientos y los posteriores procesos de deterioro.

América Latina se ha caracterizado por adelantar procesos de urbanización con las siguientes condiciones: alto ritmo de crecimiento, recepción de grupos de migrantes extranjeros y nacionales, adopción de modelos de crecimiento que no dan cuenta de estas realidades, bajos niveles de inversión en temas sociales y de infraestructura, así como políticas básicamente curativas más que preventivas 32. Pero a su vez estas urbanizaciones populares 3 han ofrecido, y lo siguen haciendo, algunas ventajas comparativas como la accesibilidad, dado que el modelo financiero de estos oferentes se adapta a las posibilidades económicas de las familias. Se trata de construcción de desarrollo progresivo, con áreas productivas al interior de la vivienda y con mayores dimensiones de predios y frentes y fondos, que los ofrecidos por el mercado formal. Las características de las edificaciones adelantadas de manera informal ofrecen la posibilidad de tener una amplia existencia de vivienda en arrendamiento, lo que no sólo garantiza un ingreso a los propietarios, sino que consolida una red de parientes, acercados y amistades, generando un ámbito conocido como el barrio popular.

La población de escasos recursos que ya habitaba las áreas urbanas en los inquilinatos de los centros de las ciudades y en los anillos intermedios en las primeras décadas del siglo XX, y que buscaban no sólo disminuir lo invertido en vivienda, sino menores desplazamientos a los posibles sitios de trabajo, o cercanía a sectores donde era posible generar ingresos en el sector informal de la economía, buscan hacerse de una vivienda propia 19, y ante la imposibilidad de acceder al mercado formal de vivienda ofrecido por el sector privado o por el Estado (dado los costos y la imposibilidad de contar con el sistema financiero formal), no les queda otra opción que el mercado informal de tierras, donde el modelo de financiación, de trámite, de construcción, y de acceso a los servicios, correspondía a las posibilidades de los más pobres, generándose un amplio mercado de “lotes sin servicios”, muchos al amparo de algunos reconocidos políticos, o de grupos mercantiles que en poco tiempo adquirían gran destreza para evitar los controles establecidos por la ley.

Así como una de las causas de la informalidad urbana es la ausencia de un adecuado mercado de vivienda que responda a las reales posibilidades de los futuros usuarios, es necesario anotar la importancia de tener en cuenta los usos, tradiciones y hábitos de estos sectores sociales frente al uso residencial en general. Mientras la oferta formal de vivienda entrega unidades con solo destinación habitacional, sin posibilidades de adaptación y de crecimiento, la oferta informal de vivienda da por sentada su productividad, la generación de proyectos inter generacionales, y la posibilidad de mantener grupos de familias extensivas en el mismo predio. Esto hace que tanto la vivienda informal, como el posterior mercado de vivienda usada que ésta genera, tengan una gran acogida entre los usuarios potenciales, dado que en la mayoría de los casos la generación de sus ingresos depende del sector informal de la economía.

Sobre la necesaria integración entre las áreas informales y las formales de la ciudad, existen algunas teorías desarrolladas fundamentalmente en América Latina, las cuales se pueden organizar en dos grupos: de una parte las que hacen referencia al carácter general de los procesos urbanos informales, y de otra las que sustentarán la fase propositiva.

De carácter general: la teoría de la marginalidad 1 que busca explicar las consecuencias de los procesos urbanos producto de la creciente industrialización y las migraciones; la teoría de la segregación 2 que da cuenta de las consecuencias de las dinámicas urbanas dadas desde la producción informal de la ciudad, y por último, la teoría de la informalidad urbana 3, con una clara caracterización de los procesos urbanos informales, y la mirada integral de los procesos sociales en el territorio 33. Todas ellas buscan dar cuenta de los procesos urbanos al margen de las normas, la legalidad y los acuerdos sociales y comerciales vigentes, sus causas y consecuencias, así como las posibles alternativas en miras a superar o mitigar esta condición.

De carácter propositivo: teorías como la producción social del hábitat, la acupuntura urbana 34, y el reciclaje, reconversión o recualificación de las edificaciones 35. Más recientemente la teoría de la resiliencia 36, con el estudio de la capacidad de respuesta y adaptación de los grupos más vulnerables a las difíciles condiciones de habitabilidad y la recomposición social y urbana del territorio, dan cuenta de nuevas posibilidades de intervenir en lo ya construido 37, en sectores de la ciudad que por lo general fueron de uso exclusivo de las áreas de renovación urbana y ahora son de amplia difusión en antiguas áreas industriales, así como, zonas de terminales férreos, marítimos o fluviales, de explotación de canteras, o que han caído en desuso por situaciones sociales o comerciales, de tal forma que el máximo aprovechamiento del suelo quede garantizado, aproximándose a consideraciones de tipo ambiental y energético, en el marco de la sostenibilidad de las ciudades y del territorio.

Esta forma de hacer ciudad, desde la informalidad, ha merecido diferentes reconocimientos, desde teóricos como Manuel Castells 1, Emilio Pradilla 38 y John Turner 22, llegándose a considerar como una modalidad que no sólo resuelve de manera empírica una falencia socialmente reconocida, sino que con el pasar del tiempo se ha constituido en una forma no sólo de hacer ciudad, sino de hacer sociedad. De la precariedad de los primeros asentamientos de los años cuarenta y cincuenta, se pasa por lo general en un tiempo promedio de veinte años, a barrios consolidados, social y económicamente empoderados, al punto de constituir áreas completas de la ciudad, homologables y vinculadas al territorio. Esta producción social del hábitat ha sido la base espacial de una cultura urbana donde nuevas expresiones y géneros artísticos y culturales tienen cabida, y donde la economía informal se constituye en muchos casos en una base altamente dinámica y fuerte.

En cuanto a la capacidad de soporte del territorio, se puede ver cómo a mediados de los años cincuenta se dieron las primeras intervenciones en los barrios de origen informal con la política de “erradicación de tugurios”, promovida desde el Banco Mundial (BM), los organismos de financiación internacional, caso Fondo Monetario Internacional (FMI), y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Fundamentalmente con este tipo de intervención se buscaba el traslado de las familias a barrios construidos por el Estado, pero el crecimiento urbano informal superó toda posibilidad de control. Se iniciaron en la década de los años setenta, los primeros Programas de Mejoramiento de Vivienda, con énfasis en la infraestructura y suministro de servicios públicos. Posteriormente se incluirían los equipamientos y el espacio público, esto enmarcado en procesos de legalización y escrituración.

Estas iniciativas, si bien tuvieron alguna influencia, por lo menos en Colombia en las década de los años setenta y ochenta no se logró una clara contención del problema, pues la oferta formal de vivienda para estos sectores no sólo no cubría cuantitativamente la demanda, sino que se trataba de una vivienda que no respondía a las expectativas de los sectores populares. Solo sería en la década de los noventa con la socialización del concepto de hábitat, que se pasaría del concepto de mejoramiento de vivienda, al barrial, de éste al de hábitat, y posteriormente al mejoramiento integral.

La actual tendencia del crecimiento urbano mantiene, de una parte, una cada vez mayor oferta de vivienda formal, que cuantitativamente contribuye a reducir el actual déficit de vivienda, pero que por consideraciones de tamaño y uso, incide posteriormente en condiciones como el hacinamiento y por ende, su deterioro. Los barrios de origen informal se siguen consolidando, sin asistencia técnica, con bajos estándares de habitabilidad e incumplimiento de las normas existentes (como es el caso de especificaciones de sismo resistencia) y sin un reconocimiento previo de la capacidad de carga de los terrenos, que implique ampliación y ajuste de la infraestructura, del espacio público y de los equipamientos. Llaman también la atención los procesos de informalización de los barrios de origen formal, sean estos públicos o privados, donde las familias en desacuerdo con los diseños de las viviendas originales adelantan procesos de construcción que en la mayoría de los casos remedan las construcciones de los barrios de origen informal.

Estas tres consideraciones, la condición de productividad tanto de la vivienda como de los barrios en general, la necesaria integración de los sectores informales a los formales, y el reconocimiento de la capacidad de soporte de los asentamientos, marca una clara diferenciación con los hasta ahora Programas de Mejoramiento, que si bien logran mejorar las condiciones de habitabilidad, no reparan de manera estructural en la condición productiva del espacio urbano y el arquitectónico, se sigue considerando que las intervenciones se deben dar en los barrios de origen informal, desconociendo la estrecha relación de estos con sus entornos urbanos formales, y dadas las intervenciones fundamentalmente de corto plazo no se adelantan estimativos de las posibilidades y limitaciones de los barrios intervenidos.

Discusión

El mejoramiento barrial como atención a los desarrollos urbanos informales. Variables objeto de estudio

Frente al impacto que en los países de América Latina ha tenido el crecimiento de los barrios populares o del hábitat informal, se implementaron dos estrategias en los países en desarrollo. De una parte, ampliar la oferta de vivienda nueva, no sólo en cantidad, sino con un valor final que posibilitara el acceso de los sectores más pobres, lo que implicó crear un subsidio a la demanda para garantizar la accesibilidad de los grupos menos favorecidos. Pero esto decayó en una oferta que paulatinamente reducía estándares, sobre todo en cuanto a tamaño de las viviendas, acabados y posibilidades de uso, llevando a extremos que terminaron por desmotivar la demanda, manteniendo la aparición de barrios informales o su consolidación, donde las familias lograban con mecanismos de inversión flexibles y apropiados, completar las viviendas, y lo que es más importante, generar viviendas productivas, lo que determinó la formalización de la segunda estrategia, el mejoramiento de los barrios de origen informal.

Desde diversas modalidades, en contextos distintos y de manera desarticulada, se adelantaron al interior de los programas de mejoramiento barrial, procesos y metodologías de diseño participativo, con referentes muy claros como Hassan Fatty 15, Christopher Alexander 16, y a nivel de Colombia, Oscar Becerra y el grupo Cehap de Medellín. Se aplicaron procedimientos hasta la Investigación Acción Participativa (IAP), de tal forma que se garantizara que los pobladores no sólo serían objetos de intervención, sino sujetos activos en la búsqueda de alternativas para el mejoramiento de sus condiciones de vida y habitabilidad, y que serían protagonistas de su historia. La posterior aparición de la Cartografía Social y de experiencias como la Escuela Nueva 39, dieron pie para establecer metodologías de participación desde las etapas de diagnóstico, como en las de pronóstico. Con especial énfasis en lo referente al planeamiento urbano y al diseño arquitectónico en particular, se lograba establecer un diálogo de saberes entre técnicos y comunidades que daban cuenta de las necesidades, expectativas y potencialidades de estos últimos, y el manejo de herramientas, instrumentos y tecnologías de los primeros.

Generalmente los Programas de Mejoramiento Barrial y en particular los procesos de diseño, tanto urbano como arquitectónico, son más de carácter consultivo que participativo, y en algunos casos básicamente informativos, donde los técnicos y funcionarios aportan la información mínima del proceso y llegan con los procedimientos establecidos. No se parte de las dinámicas internas de la comunidad, de su momento histórico, su contexto y sus expectativas, sino que se preestablecen las condiciones para acceder a los recursos, siendo por lo general las metas cuantitativas de mayor importancia, que la cualificación misma de las organizaciones y la continuidad de los procesos 31. En este sentido las intervenciones se convierten más en un fin en sí mismo, que en un medio de fortalecimiento de la comunidad, lo que a la postre incide de manera negativa en la perspectiva de consolidación, tanto del grupo como del escenario urbano o territorial donde se interviene.

De cada uno de los componentes que hacen parte de los Programas de Mejoramiento es necesario valorar no sólo los mecanismos de participación, sino la integralidad que ellos plantean, pues el barrio en su conjunto - hábitat -, es percibido en muchos casos por los usuarios como un todo, siendo necesario ganar una mirada holística de conjunto, donde los ingresos, la alimentación, la salud, el medio ambiente, entre otros, hagan parte de la propuesta de intervención. Es usual que las administraciones le den particular énfasis a la financiación, pero si se evalúan los aportes que han hecho las comunidades a través de la historia, éstos son sensiblemente mayores que los del Estado.

De la publicación “Pobreza Urbana y Mejoramiento Integral de Barrios en Bogotá” de Torres, Rincón y Vargas 31, se puede concluir que las políticas, los énfasis y los procedimientos van cambiando según los gobiernos, en ocasiones es imposible establecer procesos a mediano y largo plazos, la definición de los posibles participantes a veces se limita a los líderes del momento, y se quedan sin participar grupos muy significativos, como es el caso de las mujeres, los jóvenes, los niños o los adultos mayores, dándose frecuentemente la predefinición de los roles y los momentos de influencia de cada uno. Con bajos niveles de capacitación los procesos no son más una oportunidad de potenciar los grupos existentes, sino una intervención puntual y de corto plazo, quedando sólo como garantía de la continuidad de los procesos lo que las comunidades han aprendido y resuelto por su propia cuenta.

Los Programas de Mejoramiento Integral hay que entenderlos como altamente participativos, con continuidad en el tiempo y, sobre todo, como un medio para fortalecer las organizaciones y las redes sociales existentes o para promover la formación de otras nuevas, más como un medio y no solo como un fin en sí mismas. Estos programas deben evitar generar condiciones de dependencia por parte de las comunidades en relación con las entidades del Estado o los promotores privados, ya que las comunidades en la mayoría de los casos, de una forma u otra, con limitaciones y aciertos, han logrado no sólo hacerse de un territorio, construir un entorno, sino sobre todo, saberse autónomas, reconocer sus potencialidades, su capacidad de negociación y concertación, en miras a constituir posibles “auto gobiernos”, la llamada ahora “gobernanza”, procesos libertarios e independientes de las políticas y los políticos de turno.

Un tema fundamental es la continuidad de los procesos en el tiempo, lo que ahora se conoce como sostenibilidad, con el ánimo de lograr una unidad y un accionar integral entre la atención de los diferentes componentes de la vida cotidiana, lo que en este momento el Estado y la academia atienden de manera compartimentada, sectorizada. De una parte está lo social, de otra lo económico, otros atienden lo espacial, o lo ambiental, y en algunos casos lo cultural, mediado por las etapas del asentamiento, su origen, su consolidación, su permanente renovación. Esto implica que las entidades del Estado entiendan que no son ellas las que le dan la clave, el tempo, a los procesos sociales urbanos y territoriales, que con las entidades y a pesar de ellas, las comunidades con menores y mayores alcances, desarrollan dinámicas que no desaparecen cuando éstas se ausentan, y es en estas situaciones que los grupos logran identidad, autonomía y una visión de futuro.

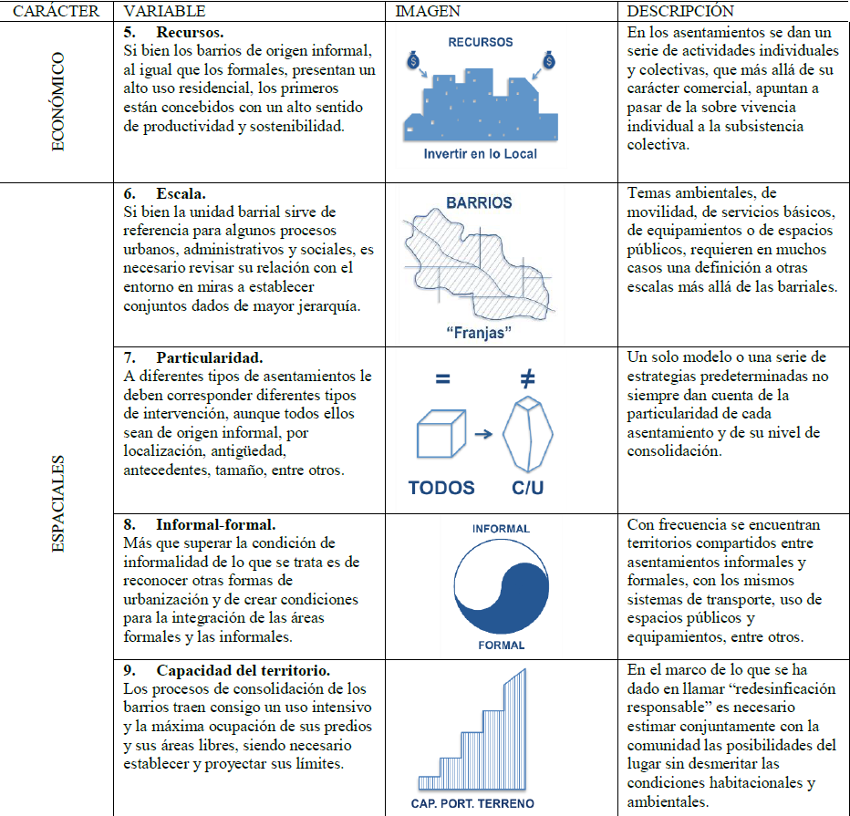

Del conjunto de reflexiones aquí presentadas se pueden extraer las siguientes variables, divididas en cuatro grupos: las de enfoque o de mirada general, que dan cuenta de la manera como se establece, se conceptualiza y se determina el objeto y los sujetos de estudio, constituida por el enfoque integral y la revisión del concepto de calidad; las sociales, que caracterizan los diferentes grupos que se dan al interior de los barrios de origen informal y están dadas por la identidad, y la corresponsabilidad; las económicas, que buscan establecer la relación entre las dinámicas sociales, políticas y culturales y la economías locales, proponiendo, el desarrollo endógeno; y las espaciales, de consideración urbana y arquitectónica, donde se trabaja la escala de intervención, la especificidad de los procesos y las soluciones, la integración formal-informal y la capacidad portante del territorio. (Tabla 1)

La verificación de la presencia de estas variables, sus parámetros e indicadores en los Programas de Mejoramiento de manera general en Colombia y específicamente en Bogotá, ha sido objeto de estudio en la tesis doctoral del autor, actualmente en proceso, con vistas a establecer un diagnóstico y un pronóstico de las bases para la formulación de alternativas en el diseño urbano y arquitectónico al interior de los Programas de Mejoramiento.

Conclusiones

La informalidad pasó de ser considerada como una condición marginal y excepcional, a tener un reconocimiento en la conformación social y espacial del territorio de las ciudades de los países en desarrollo, y hoy en día, se validan sus posibilidades y potencialidades.

La informalidad urbana es sólo una parte de los procesos que vivencian los sectores de escasos recursos en su incorporación a la ciudad y el territorio, de tal forma que es indispensable lograr un enfoque integral donde además se incluya la informalidad social, la política, la económica y la cultural. El mejoramiento de las condiciones urbanas y arquitectónicas no siempre es un motivador del mejoramiento de las condiciones de vida de los pobladores y en algunos casos afecta de manera negativa a los sectores más vulnerables de la población.

La resolución de las demandas habitacionales debe pasar del estrecho marco de la oferta de vivienda nueva e incluir otras modalidades, entre ellas la actual oferta residencial en los barrios de origen informal, bajo el concepto de vivienda adecuada. La vivienda en arrendamiento, en arrendamiento con opción de compra, la propiedad cooperativa o colectiva, serían algunas de las posibilidades que deben acompañar los Programas de Mejoramiento.

Continuar promoviendo políticas de vivienda a partir de los déficit cuantitativos y cualitativos, no solo presupone la posibilidad de volver propietarios al conjunto de la población, sino que presupone que la actual oferta formal e informal garantiza estándares adecuados de habitabilidad.

Los barrios de origen informal han logrado en su gran mayoría el acceso a la totalidad de los servicios públicos, en menor cuantía a la cobertura de equipamientos y de dotación de espacio público, así como a los sistemas de trasporte masivo, siendo una valida preocupación su consolidación y su posible deterioro.

Reconocer en la producción social del hábitat no sólo sus posibilidades y potencialidades cuantitativas, lleva a considerar su materialización, tanto urbana como arquitectónica, como parte constitutiva de la identidad de las comunidades de estos barrios, lo que tiene una alta incidencia en los procesos de diseño que allí se implementen.

Transitar de la participación a la corresponsabilidad constituye una forma de garantizar la continuidad en el tiempo de los procesos, y la autonomía política de los grupos y las organizaciones sociales, lográndose un cambio sustancial de comunidades dependientes de las inercias y las dinámicas políticas de turno, a grupos empoderados conocedores de sus derechos y deberes, y capacidad de negociación y autonomía.

Una participación consciente, activa y crítica posibilita el desarrollo y la implementación de diversas estrategias que abarcan desde el diagnóstico de las áreas de intervención, a través de, por ejemplo, ejercicios de cartografía social, la construcción de posibles escenarios, métodos y procesos de diseño participativo, esquemas de intervención en las obras, y seguimiento y continuidad de los procesos.

El barrio popular y la vivienda que allí se construye cumplen además de la función residencial una específica condición de productividad, lo que los diferencia sustancialmente de los barrios adelantados por el sector formal.

La escala barrial con que se acostumbra llevar acabo los Programas de Mejoramiento debe ser sujeto de revisión, dado que las problemáticas afectan a “franjas”, sectores y áreas, donde además coexisten otros barrios de origen formal.

Es muy difícil pretender atender con una sola modalidad de intervención el conjunto de barrios de origen informal, cuando a su interior se dan claras diferencias por localización, antigüedad, origen, tamaño, topografía, entre otras.

Se deben prever modalidades de intervención no diferenciadas para áreas urbanas formales y otras para las informales, lo que mantiene niveles no deseables de segregación, sino intervenciones de recomposición que integren el territorio, lo que se ha denominado como recomposición social y urbana del territorio.

Hay que establecer niveles de consolidación que den cuenta de la capacidad de soporte del territorio, para así poder planificar con criterios de sostenibilidad y responsabilidad social y ambiental. Un número cada vez mayor de barrios de origen informal están en claros niveles de consolidación y deben adelantar procesos para evitar futuras condiciones de deterioro, máxime bajo las actuales presiones inmobiliarias que en muchos casos llevan a su desaparición y a la gentrificación de la población.

Aceptar los procesos informales urbanos como parte de la producción social del hábitat, permite la implementación de diversas estrategias de intervención que van desde la acupuntura urbana, pasando por el reciclaje, la reconversión y la recualificación de edificios, la resiliencia social y la recomposición social y urbana del territorio, de tal forma que se supere el mejoramiento como una mera incorporación de áreas a la ciudad.

Los Programas de Mejoramiento de Vivienda han dado paso a los de Mejoramiento del Hábitat y estos a los de Mejoramiento Integral, siendo necesario precisar que se deben entender como medio y no un fin en sí mismos. Si bien tienen como meta el mejoramiento de las condiciones de vida y habitabilidad de los pobladores, su objetivo fundamental es fortalecer las organizaciones sociales en el territorio y garantizar la continuidad de los procesos. La informalidad al constituirse como otra forma de hacer ciudad se constituye como otra forma de hacer sociedad, en medio de la cooperación, la solidaridad y la equidad.

Referencias Bibliográficas

1 () CASTELLS, Manuel. Imperialismo y urbanización en América Latina. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, S.A., 1973. 464 p. ISBN: 84-252-0742-8.

2 () LEFEBVRE, Henri. La Revolución Urbana. MADRID:Alianza Editorial, 1970. 200 p. ISBN: 978-8420613789.

3 () QUIJANO, Aníbal. Polo Marginal y Mano de Obra Marginalizada. Santiago de Chile: CEPAL, 1971. ISBN:978-987-722-018-6.

4 () GUILLAMÓN ÁLVAREZ, Francisco Javier. “Trabajo científico y visión integral: El papel del historiador en la sociedad actual”.Revista de la Facultad de Humanidades de Jaén. 1993, vol. 2, núm. 2, pp. 7-19. ISSN 1133-2999.

5 () LÓPEZ Borbón, Walter. Coordinador - Autor. Palimsesto Urbano. De la Formalidad a la Informalidad. Procesos de Informalidad Urbana en Barrios de Origen Formal. Bogotá: Editorial Universidad Piloto de Colombia, 2014. 210 p. ISBN 9789588537771.

6 () GARCÍA DE LA CRUZ, J.M.; Durán G. y Sánchez A. “La Economía Mundial en Transformación”. Madrid: Ediciones Nabel, 2011. 481 p. ISBN: 978-84-283-8098-0

7 () EYZAGUIRRE, N., MARCEl, M., RODRÍGUEZ, J., y TOKMAN, M. Hacia la Economía del Conocimiento: el Camino para Crecer con Equidad en el Largo Plazo. Chile: Editorial Estudios Públicos 97, 2005.

8 () Marginalidad e informalidad: aportaciones y dificultades de la perspectiva de la informalidad (en línea) (Consultado: 15 de noviembre 2015). Disponible en: Disponible en: https://www.jstor.org/stable/40420407?seq=1#page_scan_tab_contents

9 () Informalidad: Escape y exclusión: Salida y exclusión (en línea) (Consultado: 15 de noviembre 2015). Disponible en: Disponible en: http://documentos.bancomundial.org/curated/es/889371468313790669/Informalidad-escape-y-exclusion

10 () ZAID, Gabriel. “Lectores en Wikilandia” (en línea) Letras Libres (Consultado: 15 de noviembre 2015). Disponible en: Disponible en: http://www.letraslibres.com/mexico/lectores-en-wikilandia

11 () SENNETT, Richard. El declive del hombre público. Traducción: G. Di Masso. Barcelona: Editorial Anagrama, 1978. 464 p. ISBN: 978-84-339-6322-2.

12 () Hacia un hábitat para el Buen Vivir (en línea) (Consultado: 15 de noviembre 2015). Disponible en: Disponible en: http://hic-al.org/publicaciones.cfm?pag=publicpsh

13 () TOURAINE, Alain. ¿Podremos Vivir Juntos?: Iguales y Diferente. 2da ed. Ciudad de México: Editorial Fondo de Cultura Económica, 2005. 335 p. ISBN: 968-16-6222-9.

14 () FALS Borda, Orlando. (compilador). “Participación popular: retos del futuro”. En: Congreso Mundial de Convergencia en Investigación Participativa'97. Bogotá: ICFES, IEPRI, Colciencias, 1998. 274 p. ISBN 958-3307310-9.

15 () FATHY, Hassan. Arquitectura para los Pobres. Traducción: Ricardo Reyes. Ciudad de México: Editorial Extemporáneos, 1975. 376 p. ISBN: 0-226-23916-0.

16 () ALEXANDER, Christopher. Urbanismo y Participación. El Caso de la Universidad de Oregón. Traductor: Josep Montañola. Barcelona: Gustavo Gilí, S.A., 1976. 120 p. ISBN: 84-252-0634-0.

17 () Un Espacio para el Desarrollo (en línea) (Consultado: 15 de noviembre 2015). Disponible en: Disponible en: https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/3472/Un%20espacio%20para%20el%20desarrollo%3a%20los%20mercados%20de%20vivenda%20en%20America%20Latina%20y%20el%20Caribe.pdf;jsessionid=A0EB563F4ADCAAB62E726669D385E46B?sequence=1

18 () TARCHÓPOLIS Doris y CEBALLOS, Olga Lucía. Patrones Urbanísticos y Arquitectónicos en la Vivienda Dirigida a Sectores de Bajos Ingresos en Bogotá. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2005. 125 p. ISBN 958-683-559-6.

19 () Derecho a una Vivienda Adecuada (en línea) (Consultado: 15 de noviembre 2015). Disponible en: Disponible en: http://observatoridesc.org/es/derecho-una-vivienda-adecuada

20 () RAPOPORT, Amos. Vivienda y cultura, Traductor: Conchita Diez de Espada. Barcelona: Editorial Gustavo Gilí S. A., 1969. 218 p. ISBN: 978-84-252-0483-8.

21 () ALEXANDER, C., ANGEL, S., e ISHIKAWA, S. Un lenguaje de patrones: ciudades, edificios, construcciones. Traducción: Justo G. Beramendi. Barcelona: Editorial Gustavo Gilí S. A., 1980. 1017 p. ISBN: 84-252-0985-4.

22 () TURNER, John F.C. Todo el Poder para el Usuario. Hacia la Economía en la Construcción del Entorno. Traductor: José Corral. Madrid: Editorial H. Blume Ediciones, 1977. 171 p. ISBN: 84-7214-124-1.

23 () LAQUIAN, Aprodicio. Vivienda Básica. Políticas sobre Lotes Urbanos, Servicios y Vivienda en los Países en Desarrollo. C.I.I.D. Bogotá: Editorial Oficina Regional para América Latina y el Caribe. Bogotá, 1985. 174 p. ISBN: 0-88936-422-2.

24 () ESCALLON G., Clemencia. Arrendamiento y Vivienda Popular en Colombia como Alternativa Habitacional. Bogotá: Editorial Universidad de Los Andes, 2010. 233 p. ISBN 978-958-695-538-6.

25 () DELGADO, Manuel. La Ciudad Mentirosa. Fraude y Miseria del “Modelo Barcelona”. Madrid: Los Libros de La Catarata, 2007. 242 p. ISBN: 978-84-8319-320-4.

26 () PIRENNE, Henry. Historia Económica y Social de la Edad Media. 14ta reimp. Traductor: Salvador Echevarría. Ciudad de México: Editorial Fondo de Cultura Económica, 1975. 267 p. ISBN: 84-375-0000-1.

27 () Recopilación de las Leyes de los Reynos de las Indias (1680) (en línea) (Consultado: 15 de noviembre 2015). Disponible en: Disponible en: http://www.gabrielbernat.es/espana/leyes/rldi/rldi.html

28 () Pueblos Indígenas en Colombia (en línea) (Consultado: 15 de noviembre 2015). Disponible en: Disponible en: http://www.acnur.org/t3/pueblos-indigenas/pueblos-indigenas-en-colombia/

29 () Informalidad y segregación urbana en América Latina: una aproximación (en línea) (Consultado: 15 de noviembre 2015). Disponible en: Disponible en: http://www.cepal.org/es/publicaciones/5712-informalidad-segregacion-urbana-america-latina-aproximacion

30 () TORRES, Carlos. (coord.). Ciudad Informal Colombiana. Barrios Construidos por la Gente. Bogotá:Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 2011. 316 p. ISBN: 978-958-719-266-7.

31 () TORRES, Carlos, RICON John, y VARGAS Johanna. Pobreza Urbana y Mejoramiento Integral de Barrios en Bogotá. Bogotá:Universidad Nacional de Colombia, 2009. 389 p. ISBN: 978-958-719-281-0.

32 () ROMERO, José Luis. Latinoamérica: las Ciudades y las Ideas. Ciudad de México: Siglo XXI Editores, 1976. 295 p. ISBN:9789879870105.

33 () Ciudades iletradas: orden urbano y asentamientos populares irregulares en la Ciudad de México (en línea) (Consultado: 15 de noviembre 2015). Disponible en: Disponible en: http://revistas.urosario.edu.co/index.php/territorios/article/view/4629

34 () Introducción de Acupuntura Urbana (en línea) (Consultado: 15 de noviembre 2015). Disponible en: Disponible en: https://puexplora.files.wordpress.com/2011/03/acupuntura-urbana-jaime-lerner.pdf

35 () Crecer por dentro, estrategias de reciclaje urbano para el tercer milenio (en línea) (Consultado: 15 de noviembre 2015). Disponible en: Disponible en: https://ws147.juntadeandalucia.es/obraspublicasyvivienda/davwebviv/Proyectos%20de%20Investigacion/34%20RECICLAJE%20DE%20BARRIADAS,%20UNA%20ALTERNATIVA%20SOSTENIBLE/05_actividades%20difusion/05_4_seminarios_congresos/hibridaciones/Crecer%20por%20dentro.pdf

36 () El enfoque de Resiliencia en Trabajo Social (en línea) (Consultado: 15 de noviembre 2015). Disponible en: Disponible en: https://papiro.unizar.es/ojs/index.php/ais/article/viewFile/479/472

37 () Construir lo construido (en línea) (Consultado: 15 de noviembre 2015). Disponible en: Disponible en: http://www.docs-engine.com/pdf/1/construir-lo-construido-francisco-de-gracia.html

38 () El mito neoliberal de la informalidad urbana (en línea) (Consultado: 15 de noviembre 2015). Disponible en: Disponible en: http://biblioteca.clacso.edu.ar/Ecuador/ciudad/20121009040840/mito.pdf

39 () Que es Escuela Nueva (en línea) (Consultado: 15 de noviembre 2015). Disponible en: Disponible en: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-94519.html

Notas de autor

*Walter López Borbón, Arquitecto, Máster en Ciencias, Candidato a Doctor de la Universidad Tecnológica de La Habana, Cuba. Profesor de la Universidad Piloto de Colombia. E-mail: wlopez@unipiloto.edu.co