CON CRITERIO

La naturaleza en la obra de Fernando Salinas

Nature in Fernando Salinas's Work

La naturaleza en la obra de Fernando Salinas

Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXIX, núm. 3, pp. 32-50, 2018

Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría

Recepción: 23 Agosto 2018

Aprobación: 23 Septiembre 2018

RESUMEN: El objetivo del presente trabajo es exponer el papel que tuvo la visión de Fernando Salinas acerca de la naturaleza, en la formación de su obra arquitectónica y urbana. Se hace un recorrido por las principales realizaciones del arquitecto con énfasis en las de finales de los cincuenta que proyectó junto a Raúl González Romero, y las que hizo de forma individual a inicios de los sesenta del pasado siglo, etapa en que se aprecia el uso de motivos de tallos, hojas y flores. El estudio demuestra que la naturaleza constituyó una pasión y un símbolo para el destacado profesional, que determinó su universo formal y contribuyó en gran medida a definir su lenguaje de diseño propio. Este artículo muestra conceptos, soluciones y obras poco conocidas de la oficina de arquitectura Salinas- González Romero y de Salinas, como contribución al conocimiento del patrimonio arquitectónico del Movimiento Moderno cubano.

Palabras clave: Fernando Salinas, arquitectura y urbanismo, arquitectura moderna cubana, naturaleza.

ABSTRACT: The objective of this paper is to expose the role played by Fernando Salinas' vision of nature, in the formation of his architectural and urban work. A revision of the architect's main realizations was made, with an emphasis on those of the late fifties that projected along with Raúl González Romero, and those made individually in the early sixties of the last century, a stage in which the use of motifs of stems, leaves and flowers is appreciated. The study shows that nature was a passion and a symbol for the outstanding professional, which determined his formal universe and contributed greatly to define his own design language. This article shows concepts, solutions and little-known works of the Salinas- González Romero and Salinas architecture office, as a contribution to the knowledge of the architectural heritage of the Cuban Modern Movement.

Keywords: Fernando Salinas, architecture and urbanism, Cuban modern architecture, nature.

Introducción

Fernando Salinas González de Mendive (1930-1992) fue un destacado proyectista, teórico y docente de la arquitectura cubana de la segunda mitad del siglo XX. Se inició en la creación arquitectónica en la oficina que dirigió entre 1955 y 1959 junto a su colega y amigo Raúl González Romero (1932), otro profesional imprescindible que ha aportado obras de calidad hasta el presente siglo. De su hacer combinado surgieron las relevantes casas de Juan Salinas (1958) e Higinio Miguel (1958). Luego del triunfo de la Revolución en 1959, Salinas proyectó obras como los conjuntos habitacionales de Tallapiedra (1961-1962) y de Manicaragua (1962-1963), el sistema experimental de vivienda progresiva Multiflex (1969) y la embajada de Cuba en México (1974). A la par, escribió textos tan importantes como el ya clásico “La arquitectura revolucionaria del Tercer Mundo” [1], nacido de la relatoría que hizo para el VII Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) (1963). En su condición de profesor, contribuyó en la formación de varias generaciones de arquitectos cubanos y extranjeros, y dirigió trabajos estudiantiles como el conjunto residencial “La Demajagua”, que alcanzó el Premio Atenas en el Concurso de Estudiantes del X Congreso de la UIA en 1969.

Cuando se comprueba la presencia que ha tenido Salinas en la historiografía de la arquitectura, incluyendo la etapa en que trabajó junto a González Romero, se detecta una particularidad que constituye una paradoja. Si bien se le reconoce como un profesional imprescindible, referenciado en varios textos de historia entre los que destacan los escritos por Roberto Segre, y se le han dedicado varios libros y artículos específicos a su vida o su obra [2-5] que lo salvan del anonimato predominante entre los creadores cubanos; la mayoría de esas publicaciones han tendido a resaltar aspectos de su vida, a reproducir algunos de sus escritos o a repasar de manera general sus realizaciones proyectuales, siendo mucho menores los análisis que escinden elementos esenciales de su arquitectura o su discurso teórico. Acompañan a estos vacíos la masiva pérdida de información gráfica que padecen los proyectos de Salinas1, lo que de por sí ha constituido un obstáculo para su estudio.

Una parte “conocida” pero nunca analizada de la producción proyectual de Salinas tiene que ver con las formas a manera de hojas, tallos y flores que singularizaron a sus obras, especialmente de entre 1958 e inicio de los sesenta. En 1966, Luis Lápidus señalaba como en la propuesta para el pabellón cubano de la Expo de Montreal que presentaron Salinas, González Romero y Alberto Rodríguez, se destacan “[…] las formas petaloides recurrentes en la obra del primero de estos arquitectos” [6, p. 46]. Años más tarde, Mario Coyula reflexiona que el conjunto de Tallapiedra es “[…] la evolución hasta la escala urbana de su lenguaje personal orgánico de formas petaloides” [7, p. 74]. Asimismo, González Romero indica que esos “rasgos vegetales” están presentes en sus pinturas, proyectos y diseños [8]. Más allá de estas apreciaciones, las mencionadas figuras han pasado casi desapercibidas por la historiografía, lo que incluso hace pensar en una subvaloración de las mismas en función de ser asociadas a meras elaboraciones formales. Sin embargo ¿Puede que detrás de estas exista una concepción particular de la naturaleza y soluciones de diseño que hayan desembocado, incluso, en una arquitectura con un sello propio?

Este trabajo forma parte de los resultados de una investigación de doctorado en curso sobre la obra de Fernando Salinas, que tiene como antecedente la tesis de maestría realizada por el autor [9]. El presente artículo sigue la hipótesis de que la visión que tenía Salinas de la naturaleza fue fundamental en la formación de su obra arquitectónica y urbana, así como en la definición de un sello propio que las distinguió. Se trata de un recorrido por sus principales realizaciones, con énfasis en la obra de la oficina Salinas-González Romero durante los cincuenta y la propia de Salinas de inicios de los sesenta, que permitieron obtener criterios acerca de cómo entendió a la naturaleza y de qué soluciones de diseño se valió para expresarla. La particularización en dicho periodo se debe a que es cuando el arquitecto se inició y consolidó como proyectista, en que aparecen la mayor cantidad de sus obras construidas y fundamentalmente, al predominio que tuvieron los rasgos vegetales que constituyen los aspectos más visibles de la relación que se trata de destacar. Este artículo arroja luz, sin pretender agotar el tema, sobre elementos que forman parte de la herencia conceptual y creativa de la arquitectura cubana del Movimiento Moderno.

Materiales y métodos

La investigación partió de una exhaustiva revisión de la bibliografía relacionada con la vida y obra de Fernando Salinas, así como de información gráfica (planos y fotos) del Archivo Nacional de Cuba, el Archivo del Departamento Provincial de Planificación Física de la ciudad de La Habana, el Archivo del Ministerio de la Construcción ubicado en el Centro de Documentación “Arquitectos Mario Coyula y Fernando Salinas” de la Empresa “Restaura, Arquitectura y Urbanismo”, además de varios archivos personales. El procesamiento y corroboración de estos datos, dentro de la investigación de doctorado, permitió inventariar y valorar los proyectos y las obras construidas y proyectadas por Fernando Salinas incluyendo los de la oficina Salinas- González Romero. Al tomar en cuenta los principales vacíos que sobre estos existen en la historiografía, se estableció la hipótesis que rige al presente trabajo. Teniendo a la influencia que la naturaleza tuvo en la creación arquitectónica y urbana como hilo conductor, se empleó el método teórico de análisis y síntesis en el examen de las realizaciones, atendiendo a aspectos funcionales, técnico-constructivos y formales que permitieron identificar conceptos y soluciones de diseño relacionados al tema. El método histórico lógico posibilitó ubicar las obras en sus respectivos contextos, y hacer valoraciones en cuanto a la evolución de las mismas. Se aplicaron también técnicas del método empírico, para las visitas, observación y recogida de datos de cada uno de los edificios, así como las entrevistas realizadas. La información recopilada se procesó a través de estudios cualitativos, cuantitativos y comparativos, de los que se derivan las conclusiones.

Resultados y discusión

El interés de Fernando Salinas (1930-1992) por la naturaleza apareció desde su niñez, en los viajes que hizo con su padre, el ingeniero azucarero Juan Gonzalo Salinas García, a varios centrales del país que lo pusieron en contacto con el paisaje cubano. De esa experiencia de vida el arquitecto dijo: “Mi pasión por la naturaleza se manifestó en el estudio de los procesos de crecimiento de las plantas que me atraían sobremanera. Tuve maestras que apoyaron mis búsquedas juveniles y dotado naturalmente para el dibujo comencé a representar en forma espontánea troncos, ramas, hojas y flores. Inclusive, antes de los estudios universitarios pintaba paisajes y edificios de los centrales que visitaba” [10 p. 73-74].

A la anterior, se sumó la afición por las formas aerodinámicas de los aviones que de niño Salinas desarrolló mediante la construcción de modelos con piezas de madera y las lecturas sobre el tema; de ahí que, al ganar una beca para estudiar en los Estados Unidos una vez terminado el bachillerato, se decidiera por la carrera de ingeniería aeronáutica en el Rensselaer Polytechnic Institute de Troy, Nueva York. Sin embargo, meses después se cambiaría a arquitectura y finalmente abandonaría la beca para estudiar en la Universidad de La Habana. No obstante, esa primera estancia lo acercó a la arquitectura de Frank Lloyd Wright, quien devendría en un referente fundamental de su obra posterior [10].

Formación de una arquitectura

Desde los proyectos estudiantiles del joven Salinas aparece un interés por formas orgánicas y aerodinámicas. Es el caso de un puente (Figura 1) y un cinematógrafo que diseñó durante la carrera, y de una portada en forma de hoja que presentó para el proyecto de la Ciudad Deportiva en 1956 (Figura 2), cuando colaboraba con la importante oficina de arquitectura de Nicolás Arroyo y Gabriela Menéndez. Se expresa aquí la pasión que desde su niñez sintió por la naturaleza y los aviones, pero también una voluntad de diferenciación de la geometrización y ortogonalidad racionalistas, con las que no parecía sentirse identificado al menos desde el punto de vista estético.

Figura 1

Proyecto estudiantil para un puente

Fuente: Arquitectura y Urbanismo, no. 3 del 2002

Figura 2

Propuesta de portada para la Ciudad Deportiva.

Fuente: Arquitectura y Urbanismo, no. 3 del 2002.

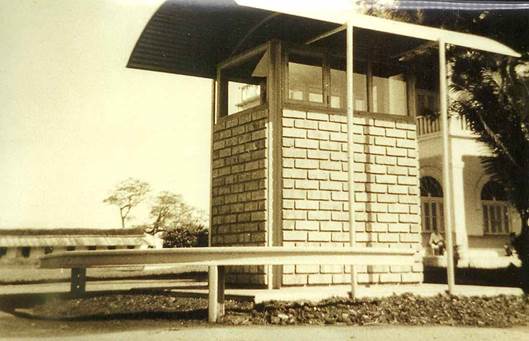

En esta línea está la caseta del central Rosario (Figura 3), primera obra de Salinas que se construyó alrededor de 1954. A pesar de sus pequeñas dimensiones, el techo semicircular de zinc, los perfiles “L” de acero que enmarcan a los muros de ladrillos a vista y las ventanas altas de paños de cristal a modo de lucetas, son soluciones que preanuncian de manera clara a las que desarrollará junto a González Romero en las casas de Juan Salinas e Higinio Miguel años después. Se puede decir en base a los ejemplos anteriores, que ya desde mediados de los cincuenta se estaban formando en el primer arquitecto algunas líneas generales que serán características de su arquitectura.

Figura 3

Caseta del central Rosario.

Fuente: Archivo de la familia Salinas.

Fernando Salinas y Raúl González Romero fundaron una oficina de arquitectura propia en 1955, año en que ambos se graduaron. De esta se ha dicho que: “Tomando siempre como principio de todo proyecto el debate conceptual, la discusión de la idea, […] en la obra de Salinas- Romero, no resulta posible delimitar responsabilidades o seccionar en partes lo que se descubre como un aria de lo que suele ser una pieza única” [11, p. 11]. Se propusieron como objetivo eludir las modas estilísticas y el comercialismo imperante y: “[…] hallar nuestro propio lenguaje, expresivo de una interpretación personal creativa de la herencia histórica de las condiciones ecológicas y la modernidad, filtrada a través de la realidad cubana” [10, p. 75]. Sin embargo, este no era un propósito fácil en el competitivo ámbito de la arquitectura de los años cincuenta, con firmas ya establecidas que acaparaban los mejores encargos y debiendo ocuparse de pedidos menores procedentes de la mediana burguesía [12]. De hecho, la Casa Jacinta (1955), primera obra construida de la firma, es en la que más se apegaron a los cánones de moda, quizás con la intención de asegurar el éxito de ese importante primer trabajo, necesario para el desarrollo de toda carrera proyectual.

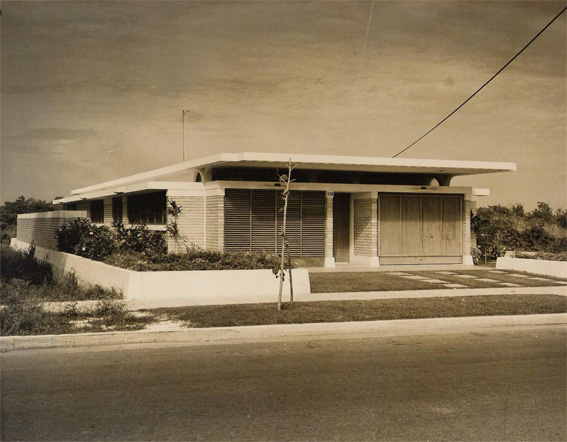

La Casa Jacinta marcó el inicio de un proceso de experimentación en que los arquitectos buscaban un camino de creación que respondiese a sus inquietudes, en la medida que salvaban las exigencias de clientes y las condiciones imperantes. Su planteamiento formal se puede entender como la articulación de los muros y la cubierta, dispuestos de manera tal que crean una sensación de fluidez entre ellos (Figura 4). En plena coherencia con esa imagen dinámica está la solución técnico-constructiva, basada en un sistema convencional de muros de carga que sostienen la losa plana de hormigón armado; así como la diferenciación de algunos de estos elementos terminados con bloques de hormigón a vista de otros en repello fino y pintura color blanco. Tanto el juego de los planos verticales y horizontales buscando expandir el espacio como su distinción mediante las terminaciones, son rasgos cuyas referencias se pueden encontrar en la obra de Mies van der Rohe (especialmente en ejemplos como el Pabellón de Barcelona), siendo en este sentido un interesante ejercicio del uso de esa composición en una vivienda de clase media y en un clima tropical. Si bien se adscriben a las tendencias predominantes con su opera prima, los jóvenes arquitectos lograron un edificio de calidad estética y de una gran riqueza volumétrica a pesar de su escala relativamente pequeña; sin embargo, abandonarán este tipo de soluciones en las obras que realizaron posteriormente en pos de nuevas búsquedas creativas.

Figura 4

Casa Jacinta.

Fuente: Archivo de la familia Salinas.

Otra obra que pudo ser construida alrededor de 1955, muestra ese afán de experimentación en torno a la naturaleza, a propósito del tema y a pesar de la simplicidad del cometido. Es el caso de una jardinera que agregaron en una terraza ubicada en el segundo nivel de un edificio existente en Calle N esquina Calle 21, en El Vedado. En la solución se puede notar la convergencia de dos aspectos de interés para sus autores: el de las formas orgánicas que los llevó a experimentar con nuevos materiales, y el de dar un uso creativo a la vegetación. Recurrieron entonces al ferrocemento para lograr las superficies curvas y la plasticidad que caracteriza a la imagen del elemento, en que aparecen formas de “hojas” caladas en las esquinas; asimismo, la jardinera fue realizada para que se creara una cortina vegetal que colgaba desde el borde hacia la calle.

En 1956 fue construido el edificio de apartamentos Vilató al fondo de una manzana situada en la Avenida Paseo entre las calles 5 y Calzada, de El Vedado. El planteamiento arquitectónico central de esta obra giró alrededor de la manera en que los arquitectos integraron las columnas de hormigón armado visto, con los muros de carga de hormigón a vista, obteniendo como resultado una singular forma dentada (Figura 5). Se trata de una estética basada en la lógica estructural y en la expresión natural de los materiales, combinada con otro aspecto de interés para Salinas y González Romero, el de lograr la unidad formal de toda la obra. Es así que el mencionado rasgo se convierte en patrón que es repetido en los extremos sobresalientes de las vigas transversales, en los bloques volados intercalados en el borde de la caja de escalera, en los barrotes de las barandas de los pequeños pasillos, en la pared que separa a la sala de la cocina y baño dentro de los apartamentos, y hasta en los bordes de los enchapes de azulejos del baño y la cocina.

Figura 5

Edificio de apartamentos Vilató.

Fuente: Archivo de la familia Salinas.

En este edificio aparece por primera vez una solución de luceta que se hará recurrente en obras posteriores de la oficina, dado un interés creciente por el manejo de la luz natural. Tiene que ver con la desfavorable ubicación del inmueble, en medio de la manzana, lo que hacía que quedara rodeado de edificios altos. Las lucetas son de pivote horizontal y de cristal sobre marco de acero; ocupan todo el ancho entre columnas a una altura de 2,20 m del suelo sobre un dintel de sección rectangular “aplanada”, y se ubican retiradas de las líneas de fachada como en una especie de cajón. Esta forma posibilita que permanezcan abiertas sin que se afecte la iluminación y la privacidad, además de que se capture el exiguo flujo cruzado de aire al situarse en planos opuestos como es el caso de las habitaciones.

Entre 1957 y 1958 fue construido el edificio de apartamentos Prieto. Consistió en la remodelación y ampliación en un segundo nivel de una casona de estilo ecléctico, ubicada en la Calzada de Luyanó esquina calle Teresa Blanco, en el municipio 10 de octubre. Esas características y la solicitud del comitente hicieron que los arquitectos aceptaran el reto de rememorar elementos de la arquitectura de la etapa colonial como estrategia de enlace entre lo viejo y lo nuevo2. La forma final de la nueva intervención es una contundente masa prismática con una arcada de mediopuntos que recorre las fachadas que dan hacia las calles en primer nivel, acompañada por falsos arcos deprimidos sobre los muros del segundo, que expanden virtualmente el espacio de las pequeñas ventanas con vitrales (Figura 6).

Figura 6

Edificio de apartamentos Prieto.

Fuente: Archivo de la familia Salinas.

En los apartamentos Vilató y Prieto, tanto como en la Casa Jacinta, Salinas y González Romero probaron nuevos caminos creativos que abandonarán en sus obras posteriores. No obstante, esta etapa de experimentación les ayudó a definir varios aspectos que aglutinaron su interés, entre ellos la deseada unidad formal, el esmero en los detalles, la expresión de los materiales, el manejo de la luz natural y la experimentación en cuanto a la solución técnico-constructiva. Es hacia 1958 cuando las casas de Juan Salinas y de Higinio Miguel mostraron un claro cambio en el lenguaje de diseño. Si bien se mantienen los mencionados aspectos, en este momento la naturaleza pasaría a ser un referente conceptual importante y se establecería el uso de rasgos vegetales, como una aproximación a la arquitectura orgánica de Frank Lloyd Wright.

Más que de cambio, en el caso específico de Salinas lo que se aprecia es un retorno a las formas que primaban en sus primeros proyectos (un puente, un cinematógrafo, la portada para la Ciudad Deportiva y la caseta del central Rosario). También en las acuarelas que realizó durante los cincuenta aparecen los frutos, tallos y hojas; y en sus poemas, la naturaleza es siempre un referente metafórico [8]. Pero además se deben considerar otros aspectos. Uno es que Salinas había regresado de pasar un año trabajando en la oficina de Philip Johnson y Mies van der Rohe en New York, como contraparte cubana de la firma Arroyo y Menéndez en la realización del proyecto del Hotel Mónaco, periodo que aprovechó para estudiar con mayor detalle las obras de Wright, que le atraían más que las de Johnson y Mies [4]. Otro es que tanto Salinas como González Romero, que también era un admirador y estudioso del maestro norteamericano [13], acumulaban una gran experiencia, ganada intensamente, lo que posiblemente les permitía decidir con mayor claridad el lenguaje de diseño que van a desarrollar en lo adelante.

La casa de Juan Salinas (Figura 7) se ubicó en un sector de Miramar que no había sido edificado completamente hacia finales de los cincuenta, en la calle 60 entre la Avenida 3ra y calle 1ª; razón por la que existía un fuerte vínculo visual con el mar que los arquitectos explotaron como inspiración conceptual. Sobre ello menciona Salinas: “[…] en la residencia de la calle 60, privilegiamos la dimensión horizontal, elemento básico de nuestro paisaje marino: la línea azul del horizonte que rodea toda la Isla” [10, p.75]. También incorporaron varias de las soluciones cuyos referentes es posible encontrar en las obras de Wright: los muros perpendiculares a las fachadas que le otorgan una distinción especial al acceso principal; las “esquinas invertidas” que enriquecen la volumetría; el predominio del ladrillo a vista que contrasta con los elementos de hormigón armado; la cubierta que vuela en diferentes direcciones; una mayor participación de la vegetación en la solución del edificio con las jardineras que flanquean el frente; el interés por lo decorativo y el uso de recursos del lenguaje clásico como la simetría y la definición de una base, cuerpo y remate, que durante la década de los cincuenta eran poco comunes en la arquitectura moderna cubana. Son características deudoras de las obras de principios del siglo XX del maestro norteamericano, especialmente de la Casa Frederich C. Robie (1909), y otros como la Casa Heller (1896), el Templo Unitario de Oak Park (1906) o la Dr. John Storer House (1923). No obstante, esa influencia se puede considerar más como un acercamiento o una reinterpretación ajustada a la escala de una vivienda de mediana burguesía cubana y a condiciones tecnológicas y culturales propias, muy alejadas de la escala de los mencionados modelos.

Figura 7

Casa de Juan Salinas.

Fuente: Archivo de la familia Salinas.

Aunque no con un carácter predominante, incorporan curvas a la imagen del edificio. Las columnas son rematadas con salientes semicirculares a modo de capitel. Asimismo, la losa principal tiene huecos cilíndricos que se repiten en todo su perímetro, realizados para crear una especie de cortina durante la lluvia3 al concentrar en esos puntos la evacuación del agua; además de que enriquecen la sombra proyectada y le restan peso visual a la losa a partir de los claros y obscuros que se generan en su cara inferior. Las lucetas, por su parte, se constituyen en elementos importantes en el tratamiento de la luz interior mediante pantallas de cristal fijo en tonos azules, además de que hacen cierta evocación a los vitrales de la arquitectura de la etapa colonial por sus bordes redondeados.

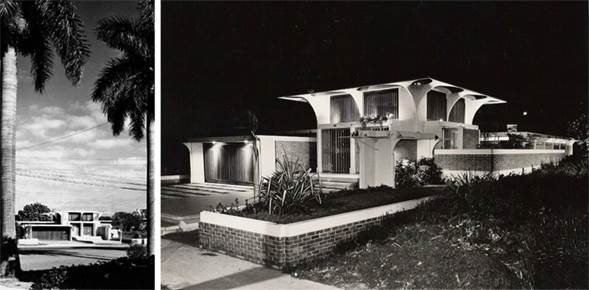

Al ser realizadas prácticamente de manera paralela, las casas de Juan Salinas y la de Higinio Miguel comparten varias soluciones de diseño que resultaron más elaboradas en la segunda, por sus mayores dimensiones e inversión. En la última, la inspiración conceptual provino de las palmas reales que simbolizaban una verticalidad y prestancia deseable para la imagen del edificio4 (Figura 8), además de apuntar a un elemento propio del paisaje natural de Cuba, recurso que pudo ser empleado como forma de expresar identidad.

Figura 8

Casa de Higinio Miguel. Las palmas reales como elementos de inspiración.

Fuente: Archivo de la familia Salinas.

La forma de la casa es la de tres bloques prismáticos yuxtapuestos alrededor de un patio interior, quedando jerarquizado el de la sala por su mayor altura, su posición elevada, por la simetría que imponen las columnas en sus caras y fundamentalmente, por los maceteros de formas orgánicas que lo coronan, principal referencia a las palmas reales. Resulta singular el sistema de columnas de sección “aplanada”, dispuestas en posición perpendicular a las fachadas, provenientes de una interpretación libre de las “logias” que Wright utilizó en sus residencias5 y que le otorgan riqueza volumétrica y verticalidad a la masa del edificio.

La mayor área disponible le permitió a Salinas y a González Romero desarrollar una más rica relación entre ambientes interiores y exteriores, en la que otorgan un carácter simbólico al acto de entrar a la vivienda. A través de la amplia plataforma de acceso se llega a un umbral elevado y proyectado al exterior por el volumen del garaje y un muro lateral, que crean un “abrazo” en torno a la escalinata. El dintel sobre la puerta principal reduce la escala para dar paso a la sala, que se dilata en su doble altura y el tratamiento de la luz natural. Asimismo, entre la sala, el patio y el bar se establece una relación flexible que posibilita el desarrollo de la vida social de la familia, expresada en la pista de baile del patio que podía convertirse en espejo de agua cuando no se utilizaba. El elaborado diseño de la carpintería, basado en batientes, persianerías francesas y las singulares lucetas “encajonadas” entre las columnas, contribuyen a generar visuales filtradas y a cualificar los espacios mediante entradas de luz natural directa, indirecta y coloreada.

Los elementos que hacen alusión de manera directa y figurativa a la naturaleza son los singulares maceteros de la casa. Son piezas de ferrocemento (material que ya había sido empleado en la jardinera construida en 1955) prefabricadas en obra, que se adosaron a las columnas mediante barras de acero. Para lograr su forma, los arquitectos desarrollaron un interesante proceso de composición basado en operaciones de substracción de círculos sobre cuadrados en planta y perfil, recurso que suma un atractivo juego de llenos y vacíos. Los maceteros del bloque de la sala, los más grandes, fueron pensados para que la vegetación creara una cortina vegetal alrededor de ese volumen, sirviendo además como elemento de protección solar. De esta forma las referencias no quedan solo a nivel formal, sino que incorporan a la vegetación como parte “viva” del edificio.

Se puede decir que los maceteros son la cumbre del universo de alusiones a tallos y hojas que se despliegan en la que sería la principal obra construida de la oficina Salinas- González Romero, reforzado por el diseño de todo el mobiliario, objetos y rejas que también corrió a su cargo. Lograron la coherencia total mediante recursos como líneas verticales que se abren en su parte superior, otras paralelas que se expanden en el medio sugiriendo hojas, el círculo claramente identificable y la plasticidad que permite el torneado del contrachapado realizado por “Camilo Muebles”6 (Figura 9). Entre otros, diseñaron las butacas, el sofá y la mesa centro de la sala, todo el mobiliario del bar, la pantalla de madera que reviste la pared del pasillo, la mesa, sillas y mampara del comedor, así como el tirador de la puerta principal; piezas que resaltan individualmente por su belleza y por una interpretación particular de la modernidad y la identidad a esa escala del diseño.

Figura 9

Casa de Higinio Miguel. Ambientes interiores de la sala y el comedor con su mobiliario.

Fuente: Archivo de la familia Salinas.

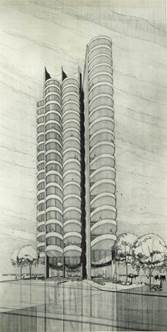

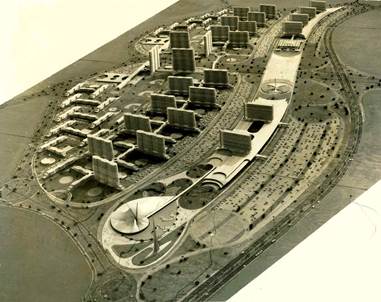

El lenguaje de diseño que se inició con las anteriores viviendas reaparecerá en dos proyectos posteriores; el de una torre de apartamentos de alquiler (1959) que se ubicaría en Calle Línea y la propuesta para la unidad no. 2 de La Habana del Este (1959-1960), realizada para el naciente Gobierno Revolucionario. En la planta del primero, el círculo genera un sistema de balcones curvos que resultan en una imagen dinámica (Figura 10), despegada de la regla general que predominaba en las torres que se construían entonces en El Vedado. El segundo representó la proyección a escala urbana de ese sello que venía formándose. Quedó estructurado por varias franjas funcionales sinuosas paralelas a la costa y a la avenida “Vía Monumental”. Sobresale un eje con una “iglesia de todas las religiones”, edificios administrativos y culturales, un “inmueble monumento a los héroes de la Revolución”, una plaza y un nuevo edificio de gobierno; además de una segunda franja con varias torres de servicios y apartamentos unidos por estructuras continuas que sirven como calles peatonales techadas de varios niveles (Figura 11). En sentido general, la propuesta evidencia cierta influencia de la cualidad escultórica del urbanismo brasileño (especialmente de Brasilia), con la aplicación de los conceptos de asociación, identidad, movilidad y claustro7, filtrados por los círculos, los elementos con formas vegetales, la vegetación incorporada a los edificios y los espejos de agua.

Figura 10

Proyecto de una torre de apartamentos en Calle Línea.

Fuente: Archivo de la familia Salinas.

Figura 11

Proyecto de la unidad no. 2 de La Habana del Este.

Fuente: Archivo de la familia Salinas.

Estas cuatro obras8 de la oficina evidencian el encuentro de un lenguaje de diseño con el que los arquitectos se sintieron más cómodos, que singularizaba a sus realizaciones dentro del contexto de los cincuenta. Se trata de un acercamiento a la arquitectura orgánica de Wright, de la que extrajeron y reinterpretaron una serie de recursos que impulsaron a su propia obra. Esto significaba un primer desmarque de la arquitectura moderna que se realizaba entonces en Cuba, más influenciada por el racionalismo europeo y el International Style9. Otras características que van a completar ese sello propio son la unidad formal predominante en sus obras, el cuidado de los detalles, la riqueza volumétrica de sus edificios, la expresión natural de los materiales, la experimentación en cuanto a la solución técnico-constructiva, el interés por el manejo de la luz natural especialmente mediante lucetas y el uso creativo de la vegetación. Pero el principal rasgo que los diferenciaba eran las formas inspiradas en elementos de la naturaleza como tallos, hojas, las Palmas Reales y el mar10, en las que se descubre la presencia del círculo como figura básica de la composición.

Consolidación de un sello propio

Con el triunfo de la Revolución cubana los arquitectos cerrarán la oficina para trabajar por separado en los planes del Estado. En estas primeras obras no es posible escindir el trabajo de Salinas del de González Romero, debido a la calidad sostenida de ambos como proyectistas. Lo más probable es que se complementaran y de conjunto fuesen creciendo y formándose en la medida que la oficina asumió cada proyecto, así como fuesen generando de conjunto las diferentes soluciones de diseño que aparecen en sus obras. No obstante, los rasgos vegetales desaparecerán casi por completo de la obra posterior de González Romero, que mantendrá la influencia orgánica, pero se caracterizará por un abstraccionismo más refinado de volúmenes, planos y aristas bien definidas como en el edificio del Estado Mayor del Ejército Oriental (1965) [13]. Será Salinas quien continuará desarrollando ese sello que no hará más que consolidarse en los conjuntos de Tallapiedra, de Manicaragua, así como en el Instituto Técnico Militar (ITM) y la Empresa de Mecánica Agrícola (EMA).

La pasión que sentía Salinas por la naturaleza estuvo influenciada además por los poemas y escritos de Walt Whitman, Ralph Waldo Emerson y José Martí, en que esta constituye un símbolo de perfección e identidad. Ese carácter simbólico trasladado a su propia obra se aprecia con claridad en una acuarela que hizo en los cincuenta, titulada “La arquitectura es un impulso” (Figura 12), donde relaciona a la profesión con tallos en decidido florecimiento. Igualmente, en la “Carta a Franco Albini” dijo: “Tenemos gran Fe en ese despertar […] ¡Alzándose entre la confusión, el caos, la indiferencia, el verdadero, sereno y majestuoso Árbol de nuestra propia arquitectura, la materialización de una nueva manera de pensar!” [14, p. 93]. En este sentido, lo que podría ser una especial coincidencia une a la Casa del Río con un apunte de Martí incluido por Eliana Cárdenas en su artículo “Significado del paisaje natural en José Martí” [15] y que en 2002 reapareció en el libro Glosas Martianas [16], de Nydia Sarabia. En este el apóstol esboza su idea sobre la arquitectura cubana y de América cuando dice: “Imagino este orden para América -palmas, como columnas, en representación casi absoluta de las palmas de la naturaleza, y de su penacho, en vez de hacer chapitel, hacer arco: así dos palmas unidas, de las cuales una da arco medio, dan el arco elegantísimo” [15, p. 82]. Resulta interesante cómo la forma de los maceteros sobre las columnas de la casa de Higinio Miguel se aproxima a lo expresado en este escrito, aunque no existe confirmación en ninguna publicación dedicada a la oficina Salinas- González Romero o a Salinas en particular, así como en ninguna entrevista que indique que los arquitectos lo conociesen11.

Figura 12

“La arquitectura es un impulso”. Acuarela hecha por Fernando Salinas en la década de los cincuenta.

Fuente: Arquitectura y Urbanismo, no. 3 del 2002.

La primera obra construida de Fernando Salinas luego de 1959 fue el conjunto habitacional de Tallapiedra, entre 1961 y 1962. Este se hizo para dotar de mejores viviendas a las familias que habitaban las cuarterías entre las calles Águila, Revillagiguedo, Puerta Cerrada y la Avenida del Puerto; en el barrio de Jesús María, al Suroeste del centro histórico de La Habana y de la Estación Central de Ferrocarril. Significó, por tanto, la demolición de esas estructuras que se encontraban en pésimo estado para ubicar modernos bloques de apartamentos, por lo que el proyecto combinaba el tema de la vivienda obrera con la inserción en una zona urbana consolidada.

De esta obra se ha criticado el hecho de que rompió con la manzana tradicional [17], aun cuando su construcción ocurrió en un momento en que la conservación del patrimonio edificado no era vista como una prioridad, ya que “[…] las décadas del 60 y el 70 se caracterizaron por muy poca comprensión del valor urbanístico de importantes zonas tradicionales de las ciudades cubanas” [18, p. 62-63]. De hecho, la persistencia del canon moderno se aprecia en varios conjuntos de la misma época insertados en áreas consolidadas de La Habana, en que primó la alineación de prismáticos edificios de apartamentos12. Por ello se debe destacar que Salinas planteara una nueva alternativa, intermedia si se quiere, pero diferente tanto de la reproducción de preexistencias, como de la fría seriación de bloques. En este sentido, fue más importante para el arquitecto mantener la continuidad del espacio urbano, maximizar el aprovechamiento de los espacios públicos y generar una identidad para los vecinos del conjunto a partir de crear áreas de parques con diferentes niveles de cualificación y uso13. Para lograrlo recurrió una vez más a su concepción orgánica de la creación y a buscar inspiración en elementos de la naturaleza, que rigen todo el diseño desde la escala urbana hasta los detalles.

Sobre el gran emplazamiento rectangular, con una pendiente que va descendiendo suavemente hacia el sur, dispuso seis edificios de apartamentos de cuatro niveles organizados en pares (Figura 13). Cada uno de los bloques está curvado en dos puntos de manera que se doblan un total de 90°, por lo que se crean tres grandes anillos abiertos en dirección Norte-Sur que describen las formas “petaloides” sobre la trama urbana. Dentro aparecen tres parques interiores intercomunicados con las áreas exteriores que rodean a los edificios.

Figura 13

Conjunto habitacional de Tallapiedra. Imagen de satélite.

Fuente: Google Earth.

La composición formal en planta se basa en operaciones de adición y substracción de círculos sobre cuadrados. La organicidad, unidad formal y el énfasis en los detalles se pone especialmente de manifiesto en las áreas exteriores. Así, los senderos se convierten en escalinatas que se transforman en bancos corridos y estos en los muros de las jardineras, asumiendo los cambios de la topografía. Con el mismo lenguaje aparecen espejos de agua que aluden a hojas, flores y frutos (Figura 14), mientras que todo este sistema queda ordenado por los tres grandes pétalos que crean los edificios.

Figura 14

Conjunto habitacional de Tallapiedra. Detalles del diseño de las escalinatas, bancos, jardineras y espejos de agua.

Fuente: Alejandro J. Salazar.

Se establece aquí otra característica que se va a reiterar en las obras de mayor escala de Salinas: la cualidad paisajística manifiesta en la secuencia de perspectivas semiabiertas y cerradas, concavidades y convexidades, entrantes y salientes, el carácter articulado de los planos horizontales y una fuerte presencia de curvas y líneas que en determinados puntos se convierten en rasgos vegetales. Esta cualidad no solo se aprecia en las áreas exteriores, sino en las relaciones visuales desde los interiores hacia el resto de la ciudad y la bahía. En ello influye la disposición de locales como la sala- comedor y los balcones, que dan tanto hacia los patios interiores como hacia el paisaje circundante. Salinas supera así el esquema generalizado en este tipo de inmuebles, en que aparece una fachada principal y otra secundaria detrás de las que se generan áreas libres subutilizadas, que muchas veces terminan siendo empleadas como vertederos o parqueos improvisados. Otro episodio especialmente interesante ocurre dentro de las cajas de escaleras más grandes. En este caso, el vaciado del espacio central envuelto por la cinta continua que representan los pasamanos, constituyen sorpresivos puntos para ser descubiertos por los usuarios durante el recorrido de la obra (Figura 15).

Figura 15

Conjunto habitacional de Tallapiedra. Interior de la caja de escalera.

Fuente: Autor.

El segundo conjunto habitacional que proyectó Salinas fue “La Campana” (1962-1963), construido en una zona rural a las afueras del poblado de Manicaragua en la antigua provincia de Las Villas. Para su realización el arquitecto debió diseñar un sistema prefabricado de grandes paneles semi- ligeros, que según Segre, fue el primero hecho totalmente en Cuba [19], como solución a la falta de materiales, equipos y mano de obra. El proyecto se basó, desde las primeras variantes, en una interpretación de las ondulaciones del terreno y de las cercanas montañas del Escambray. Se trató de una compatibilización entre las características del sitio y el sistema prefabricado, canalizada a partir de la curvatura aparente de los bloques y su disposición libre por el emplazamiento. Con este ordenamiento logró favorecer la ventilación cruzada y las vistas desde los apartamentos hacia el paisaje circundante, así como la cualificación estética del conjunto. Este último aspecto se mantuvo a pesar de que el proyecto final no contó con varios de los objetos de obra propuestos en una de las variantes iniciales, que comprendía un centro comercial, un círculo social y elaborados parques alrededor de una calle sinuosa. La obra construida tiene seis edificios de apartamentos de cuatro niveles cada uno (Figura 16), interconectados por un grupo de sendas, escalinatas y pequeños parques de planta semicircular, ordenados alrededor de una calle recta de dirección Suroeste-Noreste. La traza a manera de hojas reaparece en el diseño de los bancos y las jardineras del espacio público.

Figura 16

Conjunto habitacional “La Campana” en Manicaragua.

Fuente: Alejandro J. Salazar.

Si la unidad no. 2 de La Habana del Este fue la proyección a escala urbana de un lenguaje de diseño formado durante los cincuenta en la oficina Salinas- González Romero, los conjuntos de Tallapiedra y de Manicaragua demostraron la habilidad de Salinas para utilizar los rasgos vegetales de manera coherente con las condicionantes de cada obra. Su interés por la naturaleza no solo estuvo presente en muebles y edificios, sino que lo combinó con su visión del urbanismo que, aunque dentro del canon moderno, no compartía varios de los preceptos de la Carta de Atenas.

Entre enero de 1963 y mayo de 1964, Salinas realizó otros dos proyectos; el Instituto Técnico Militar (ITM) y la Empresa de Mecánica Agrícola (EMA). Ambos fueron encargados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y constituyeron objetos de obra diferentes a pesar de su cercanía en una zona entonces eminentemente rural, próxima a “El Calvario”, La Habana. En el caso del ITM, se da respuesta a las exigencias del comitente (basadas en plantas circulares y un sistema defensivo de escarpa y contraescarpa14), con los rasgos que identifican a la arquitectura de Salinas, y un mayor énfasis en la integración al terreno que incluyó la propuesta de techos verdes que no se llegaron a implementar. Esta obra nunca llegó a utilizarse como instalación educacional, siendo primero la sede del Estado Mayor del Ejército Occidental y luego, oficina central de la Unión de Construcciones Militares (UCM), uso que se mantiene hasta la actualidad. Se trata de dos edificios curvos rotados alrededor de una plaza interior, bordeados por una calle, y con un parqueo al norte.

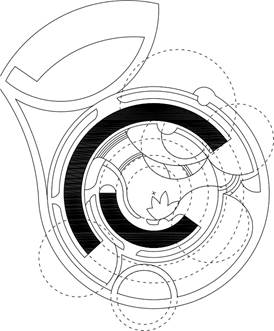

Uno de los principales aspectos que diferencia a esta obra, y también a la EMA, de los ejemplos precedentes, es la preponderancia que adquiere el círculo en la solución planimétrica y la mayor libertad con que Salinas los empleó (Figura 17). El ITM se basa en un sistema de varios círculos concéntricos que determinan la posición de la estructura portante de los edificios a partir de ejes que parten del centro común. Se superponen otros círculos de manera aparentemente libre para generar, mediante operaciones de substracción y adición, los elementos de las áreas exteriores con los consabidos rasgos a manera de hojas y flores. Estos, sin embargo, no se muestran tan explícitamente a nivel del suelo por las grandes dimensiones del conjunto, sino que van apareciendo en la medida que se recorre y se hacen más evidentes en determinados ambientes.

Figura 17

Instituto Técnico Militar. Composición formal de la planta a partir de círculos.

Fuente: Autor.

Como bien señala Segre [20], desde el punto de vista técnico- constructivo hay una unión dialéctica entre elementos prefabricados y técnicas tradicionales, puestos en función de la solución global. Los edificios presentan un sistema de columnas de hormigón armado sobre las que descansan, en sección transversal, una especie de cerchas abiertas en la parte superior con amplios voladizos en sus tres extremos; un esquema pensado para beneficiarse de la luz natural mediante una tira continua de lucetas que dan a los pasillos centrales de los bloques. La continuidad del perfil del terreno la establecen las escarpas, las cubiertas con sus pretiles inclinados para contener los techos verdes a ser plantados de malanguitas, cuyo crecimiento crearía una cortina vegetal alrededor de los edificios15, las contraescarpas y las jardineras. Las cubiertas inclinadas son de losas plegadas prefabricadas que se aprecian como largas cintas curvas de una cualidad casi tectónica sobre el paisaje. Para garantizar la iluminación natural de las galerías que dan a la plaza, se incluyeron singulares tragaluces en las losas y unos ojales sobre los pretiles (Figura 18) que constituyen un guiño de Salinas a los empleados por Wright en los techos del Marin County Civic Center (1957-1966), también de forma semicircular.

Figura 18

Instituto Técnico Militar. Galería donde se observan los ojales y los tragaluces de la cubierta.

Fuente: Alejandro J. Salazar.

A pesar de que el techo verde, que significaba la total fusión con el sitio, nunca fue implementado, el resultado formal no es menos interesante, debido a las repetitivas aristas de las losas plegadas que se añaden, como contrapunto enriquecedor, a la continuidad de las curvas sobre los planos horizontales. El conjunto adquiere así una cualidad paisajística con alternancia de concavidades y convexidades, la fuerte presencia de curvas y líneas que redirigen las visuales, la variedad de ambientes, y la sorpresiva aparición de “hojas” y “flores”. Recurre en este universo creado por Salinas, un espejo de agua situado en la plaza central. Es una pieza realizada en terrazo integral en tonos pasteles que acoge una capa fina de agua en referencia al mar Caribe. Por sus dimensiones y altura a 1,20 m con respecto al nivel de la plaza, permite una clara apreciación de los reflejos y puede ser utilizado como tribuna cuando se requiere.

Inicialmente, el conjunto diseñado para albergar la Empresa de Mecánica Agrícola (EMA) tendría un edificio de laboratorios y oficinas, uno dedicado a un centro cultural (Figura 19), otro de comedor, y varias garitas. Eran instalaciones con una gran expresividad, ordenadas según plantas circulares que incluían calles, parqueos y espacios públicos, y en las que el arquitecto puso énfasis en romper la ortogonalidad de los perfiles mediante bóvedas, cúpulas y techos verdes. En ellas Salinas vertió su lenguaje de diseño combinado con una particular libertad creativa, aunque no se debe desdeñar las posibles influencias de la época, como la sensualidad de las Escuelas de Arte de Cubanacán, y la materialidad (superficies curvas lisas de color blanco) de la Annunciation Greek Orthodox Church (1957-1962), o el Marin County Civic Center. En suma, eran propuestas más gestuales, más escenográficas, e incluso mucho más figurativas que las anteriores realizaciones del arquitecto. A la postre, solo fue construido el inmueble de laboratorios y oficinas, que aparece al interior de una rotonda circular. En este caso, la singular forma de ese edificio pudo haber influido en que actualmente se utilice como oficinas de un centro recreativo cultural del Ejercito Occidental.

Figura 19

Propuesta de centro cultural para la Empresa de Mecánica Agrícola.

Fuente: Alejandro J. Salazar.

Si el conjunto diseñado para el ITM presenta un elegante equilibrio entre proporción y rasgos vegetales, que se van descubriendo sin hacerse recargados, el de la EMA es figurativo, escenográfico, con una singular planta desarticulada en forma de fruta, concebido para destacar el arribo e ingreso al inmueble. La entrada principal se hace por el norte a través de un parque abocinado que conduce a la reiterada “logia” de Salinas, ahora curvada, con una amplia puerta (Figura 20). Se entra a un pasillo- recibidor curvo que distribuye las circulaciones hacia el salón de reuniones, a una segunda entrada con parque y hacia el largo pasillo principal. Desde este último se descubre, detrás de un gran muro curvo, un salón coronado por una semicúpula y una gran luceta en forma de hoja por donde entra y se dispersa la luz natural (Figura 21). Una batería de locales se ubica a lo largo del otro costado del pasillo.

Figura 20

Empresa de Mecánica Agrícola. Entrada principal.

Fuente: Archivo de la familia Salinas.

Figura 21

Empresa de Mecánica Agrícola. Pasillo-recibidor con lucetas y salón con el muro curvo de fondo.

Fuente: Fuente: Autor.

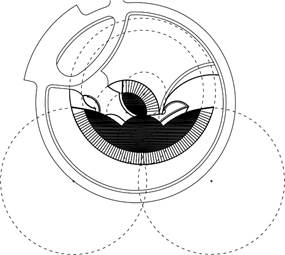

La solución técnico- constructiva obedece plenamente al carácter escenográfico del edificio y al esfuerzo por crear hojas y frutos. En este sentido, la composición planimétrica se basó en un sistema de círculos, tres de mayor radio cuyos centros forman un triángulo equilátero y varios más pequeños superpuestos a los anteriores (Figura 22); así como de dos centros virtuales a partir de los que rotan los singulares paneles “petaloides” prefabricados de las fachadas. Estos no constituyen quiebrasoles ya que no limitan el paso de la luz solar, aunque sí funcionan como pantallas reflectoras de luz indirecta a los interiores, aspecto mencionado por Segre [20]. Con su forma y disposición descubren un nuevo recurso de diseño empleado por Salinas, que consistió en la repetición concéntrica del panel para generar una superficie esférica aparente que rompe la ortogonalidad de los planos verticales y establece una continuidad con el perfil del terreno.

Figura 22

Empresa de Mecánica Agrícola. Composición formal de la planta a partir de círculos.

Fuente: Autor.

El edificio adquiere así una cualidad paisajística destacable. Desde el norte despliega un juego volumétrico dinámico (Figura 23), casi lúdico, cargado de convexidades, concavidades y de direccionalidad que invitan a entrar. Desde el sur, los paneles van quebrando la luz en la medida que desarrollan un ritmo más calmado. En los interiores, además de la forma de los espacios, tienen un peso importante en su cualificación las visuales filtradas mediante el reticulado de las ventanas de batientes de pivote horizontal; así como las recurrentes lucetas encajonadas del pasillo- recibidor que matizan la luz natural con tonos blanco, rojo y azul, mientras que la del salón deja penetrar un haz de luz natural que se desplaza sobre el muro curvo. Lamentablemente, todas las ventanas de este edificio han sido sustituidas, permanecen solo la puerta del salón de reuniones y las lucetas.

Figura 23

Empresa de Mecánica Agrícola vista desde el Noreste.

Fuente: Archivo de la familia Salinas.

Tanto en los conjuntos de Tallapiedra y Manicaragua, como en los del Instituto Técnico Militar y la Empresa de Mecánica Agrícola, se consolidan soluciones, elementos, rasgos y cualidades que desde los cincuenta Salinas había asumido como parte de un sello propio en la oficina Salinas-González Romero, y se suman otros relacionados a su experiencia profesional y a las características de esas realizaciones. Se puede decir que el arquitecto llegó a un repunte creativo evidenciado en la mayor libertad con que asumió la composición formal a partir del círculo. No se trataba solamente de un interés por esa figura, sino que era parte de una “estrategia compositiva” para lograr las formas vegetales que integraron su universo figurativo. Asimismo, se incorpora la sucesión de cualificados ambientes exteriores e interiores pensados para el recorrido y la riqueza paisajística de estas obras por sus mayores dimensiones. Una de las diferencias con respecto a lo hecho antes de 1959, es el predominio que van a tener ahora las superficies lisas en los elementos verticales.

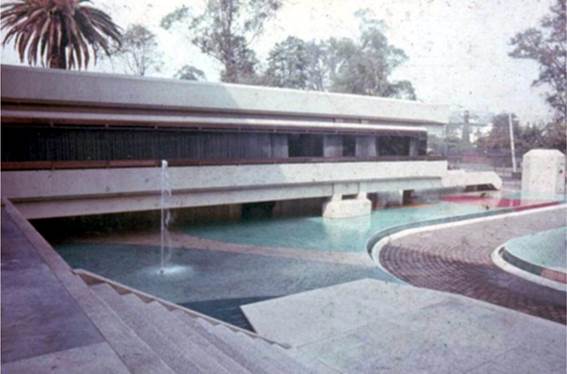

El sello del arquitecto mantiene plena vigencia a mediado de los sesenta, lo que se aprecia en las propuestas que presentó a los concursos para el hotel Euro-Kursaal en San Sebastián (1965), realizado nuevamente con González Romero, y del Pabellón Cuba en la Expo 67 de Montreal (1966), hecha junto a González Romero y Alberto Rodríguez. Es evidente el peso que han tenido hasta este momento los aspectos formales en su obra; pero hacia la segunda mitad de esa década, sin embargo, Salinas dará mayor espacio a consideraciones funcionales y tecnológicas en consonancia con el desarrollo de su teoría y con el camino que tomaba la arquitectura cubana. Estos aspectos lo llevarán a adoptar esquemas donde predomina la ortogonalidad, modulación, normalización y tipificación, como es el caso del Sistema Multiflex. No obstante, la naturaleza continuará siendo un referente importante. Muestra de ello son los pétalos alargados que diseña para el monumento a José Martí en Cancún (1978) (Figura 24). También en el complejo monumentario Antonio Maceo (1986) reaparece la composición a partir del círculo, los árboles que atraviesan la losa calada del acceso del edificio curvo del museo y las palmas reales como elementos simbólicos. Incluso en la embajada de Cuba en México (1974) (Figura 25) retoma el tema del mar Caribe, representado por el mayor espejo de agua que diseña, símbolo del carácter insular de la Isla [21].

Figura 24

Monumento a José Martí en Cancún.

Fuente: Archivo de la familia Salinas.

Figura 25

Embajada de Cuba en México.

Fuente: Archivo de la familia Salinas.

Conclusiones

El recorrido por la producción proyectual de Fernando Salinas, desde la etapa en que trabajó junto a González Romero hasta sus obras de la primera mitad de la década de los sesenta, demuestra que la visión que tuvo de la naturaleza constituyó un aspecto clave en la formación de su obra arquitectónica y urbana. Este interés constante del profesional determinó su acercamiento a la arquitectura orgánica de Frank Lloyd Wright que se convirtió en base de sus realizaciones, además de que fue significativo en la definición de su lenguaje de diseño propio, el cual comenzó a formarse durante su trabajo conjunto con González Romero.

Para Salinas, la naturaleza constituyó una pasión fruto de experiencias de vida que se remontan a su niñez, que condicionaron su insistencia en representar rasgos vegetales. Asimismo, fue un referente simbólico del que se valió para introducir diferentes cualidades a sus obras y para expresar un sentido de identidad relacionado a los elementos del paisaje natural de Cuba, como las palmas reales o el mar Caribe.

Salinas expresó a la naturaleza mediante el sello que distinguió a sus realizaciones dentro del contexto de la arquitectura cubana de mediados del siglo XX. Este se caracterizó por un universo de formas a manera de tallos, hojas, flores, frutos o el mar, logradas a partir de un proceso de composición en que el círculo fue la figura básica por excelencia. Sus proyectos y obras construidas también se identifican por la unidad formal, el esmerado cuidado de los detalles, la riqueza volumétrica de sus edificios, una constante experimentación técnico- constructiva, el manejo de la luz natural mediante elaborados diseños de carpintería en que las lucetas tienen un papel especial, el uso creativo de la vegetación como parte viva de los edificios, la estrecha relación entre ambientes exteriores e interiores pensados para el recorrido, y la riqueza paisajística que adquieren sus obras de mayores dimensiones.

Agradecimientos

Se extiende un agradecimiento a las arquitectas Dalia López y Rosamaría Salinas, viuda e hija de Salinas, por su dedicado apoyo a la investigación de doctorado y al presente artículo; igualmente al Dr. Arq. Raúl González Romero, por sus publicaciones, y por la entrevista que otorgara al autor, de gran ayuda para la realización de este trabajo. Se reconoce además la imprescindible contribución del resto de los entrevistados y de los archivos institucionales mencionados, que han permitido acercarse a la obra de un destacado profesional de la arquitectura cubana de la segunda mitad de la pasada centuria como lo fue Fernando Salinas.

Referencias bibliográficas

[1] Salinas F. La arquitectura revolucionaria del tercer mundo. Boletín de la Escuela de Arquitectura. 1966;(5-6):10-22.

[2] Ayala E, compilador. Fernando Salinas, El compromiso de la arquitectura. México DF: UAM-X; 1992.

[3] Enfoques teóricos. Fernando Salinas. Joaquín Rallo. Montevideo: Universidad de la República Oriental del Uruguay; 1996.

[4] Véjar C. Y el perro ladra y la luna enfría. Fernando Salinas: diseño, ambiente y esperanza. México DF: UAM-UNAM; 1994.

[5] Arquitectura y Urbanismo 2002; 23(3).

[6] Lápidus L. Concurso para el pabellón cubano. Arquitectura Cuba. 1966;22(336):41-7.

[7] Coyula M. El último repliegue del perezoso gigante. Arquitectura y Urbanismo. 1992;13(2):73-5.

[8] González Romero R. Fernando Salinas: años de búsqueda. Arquitectura y Urbanismo. 2002;23(3): 16-21.

[9] Pérez JC. La dimensión ambiental de la obra de Fernando Salinas [Master]. Santiago de Cuba: Universidad de Oriente; 2010.

[10] Segre R. Los espacios del hombre pleno. Entrevista a Fernando Salinas. Arquitectura y Urbanismo. 2002;23(3):72-81.

[11] Consejo editorial. Estudio Salinas-González Romero (1955-1967). Testimonio e impulso de una arquitectura. Boletín Docomomo_Cuba. 2006;2(5):11.

[12] Pérez JC, Puente E, Cambón E. La arquitectura del estudio Salinas-González Romero en la modernidad cubana. Contexto [Internet]. 2017 [consultado: 2 abril 2018]; 11(15):[11-26 pp.]. Disponible en: http://contexto.uanl.mx/index.php/contexto/article/view/100.

[13] Martínez S. La obra de Raúl González Romero, un arquitecto cubano con más de cincuenta años de creación [Diploma]. La Habana: Universidad de La Habana; 2014.

[14] Salinas F. Carta a Franco Albini. Arquitectura. 1959;27(307):91-6.

[15] Cárdenas E. Significado del paisaje natural en José Martí. Arquitectura y Urbanismo. 1991;22(2):73-87. ISSN 0258-591x.

[13] [16] Sarabia N. Glosas Martianas. La Habana: Pablo de la Torriente; 2002.

[17] González D. Del reino de la necesidad al reino de la abundancia y la cultura. Arquitectura y Urbanismo. 2002;23(3):32-5.

[18] Rojas A. Tiempos y coincidencias. En: Gómez Consuegra L, Niglio O, editores. Conservación de centros históricos en Cuba. Volumen I. Roma: Aracne; 2015. p. 61-82.

[19] Segre R. Viviendas en Manicaragua. Arquitectura Cuba. 1966;22(336):8-9.

[20] Segre R. Arquitectura y urbanismo de la Revolución cubana. La Habana: Pueblo y Educación; 1989.

[21] Salinas F. Ambasciata di Cuba al Messico. Casabella. 1981;45(466):s.p.

Notas

Notas de autor