CON CRITERIO

La Escuela de Arquitectura de La Habana en los años '60

The Havana Architecture School in the 60's

La Escuela de Arquitectura de La Habana en los años '60

Arquitectura y Urbanismo, vol. XL, núm. 3, pp. 45-60, 2019

Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría

Recepción: 15 Agosto 2019

Aprobación: 24 Septiembre 2019

RESUMEN: Al triunfo de la Revolución de 1959, la Escuela de Arquitectura de La Habana se nutrió de arquitectos de diversa procedencia, experiencia y enfoques profesionales. El claustro de profesores estuvo integrado por cubanos y extranjeros cuya producción arquitectónica durante los años ´60 ha sido estudiada y documentada por numerosas investigaciones ulteriores. El presente trabajo tuvo como objetivos identificar a los integrantes de dicho claustro, así como explorar la repercusión de su actividad académica y de algunas de sus obras arquitectónicas en la docencia de esos años. Se reseñan los logros de la Escuela de Arquitectura de La Habana durante esa década y se sugiere reconsiderar algunas de las prácticas positivas utilizadas que se perdieron en años posteriores y analizar la conveniencia de rescatarlas en la actualidad.

PALABRAS CLAVE: Escuela de Arquitectura de La Habana, claustro profesoral, enseñanza de la arquitectura, década de los ´60.

ABSTRACT: At the triumph of the Revolution in 1959, the School of Architecture of Havana was nourished by architects from diverse backgrounds, experience and professional approaches. Its teaching staff integrated Cubans and foreigners, whose main architectural production during the 1960s has been studied and documented by numerous further researches. The purpose of this work was to identify the faculty members, as well as to explore the impact of their academic activity and some of their architectural works on the teaching of those years. The achievements of the School of Architecture of Havana during that decade are under review and under suggestion to reconsider some of the positive practices used that were lost in later years and analyze the desirability of rescuing them for use today.

KEYWORDS: Havana Architecture School, teaching staff, architecture teaching, 1960s.

Introducción

La década de los años ´60 fue un período muy peculiar del siglo XX en Cuba. Se recuerda como un momento muy fértil en diversos campos. El triunfo de la Revolución en 1959 trajo consigo una nueva visión socio- económica que inspiró el pensamiento abierto, creativo, transformador, y generó un proceso acelerado de cambios renovadores en el país. En condiciones de fuertes tensiones políticas internacionales y un medio social convulso, se acometieron programas audaces de alcance nacional en la salud, la educación, la cultura y el deporte, entre otras esferas.

En el ámbito cultural tuvo una crucial trascendencia el discurso pronunciado en 1961 por Fidel Castro, Palabras a los Intelectuales, [1-3] que precisó las bases de la política de la Revolución con respecto a la libertad de creación artística, lo que repercutió adicionalmente en el enfoque creativo de la arquitectura y el urbanismo.

Grandes cambios ocurrieron también en la educación durante esa década. La responsabilidad del Estado en la prestación gratuita de los servicios educativos quedó refrendada el 6 de junio de 1961 con la promulgación de la Ley de Nacionalización General de la Enseñanza [4]. En enero de 1962, la Ley de Reforma Universitaria creó un ámbito regulatorio favorable para los cambios que requería la Enseñanza Superior [5,6]. Las transformaciones revolucionarias que se proponían en esos años para la enseñanza y la formación de los estudiantes universitarios en Cuba [7] fueron expuestas por Ernesto “Ché” Guevara (Figura 1) en la clausura del Encuentro Internacional de Estudiantes simultáneo al VII Congreso Internacional de Arquitectos (UIA) que tuvo lugar en Cuba en 1963 [8-10].

![Ernesto “Ché” Guevara en el discurso de clausura del Encuentro Internacional de Estudiantes paralelo al VII Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos, en 1963 en La Habana. Fuente: [2 p.87].](../1815-5898-au-40-03-45-gf1.jpg)

Figura 1

Ernesto “Ché” Guevara en el discurso de clausura del Encuentro Internacional de Estudiantes paralelo al VII Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos, en 1963 en La Habana. Fuente: [2 p.87].

La Universidad de La Habana había permanecido cerrada durante los dos últimos años de la lucha contra la tiranía de Batista y con ella, la Escuela de Arquitectura, donde se formaban hasta entonces los arquitectos cubanos. Su reapertura al triunfo de la revolución en 1959, enfrentó como desafío inmediato la deserción de la mayoría de los profesores habituales del anterior claustro, mientras que paradójicamente, la época demandaba transitar hacia una enseñanza de calidad, con nuevos valores, socialmente orientada y comprometida.

Se convocó entonces a arquitectos nacionales y extranjeros que estuvieran dispuestos a apoyar la docencia universitaria [7] [10-12]. Un nuevo Plan de Estudios para la carrera de arquitectura [6] que había sido redactado inicialmente por Fernando Salinas [4] y Raúl González Romero [6] [9] (Figura 2), tendría que ser aplicado a partir de enero de 1961 por un claustro renovado, integrado por arquitectos con experiencia variada en los campos del diseño y la construcción, pero sin la suficiente práctica y pericia pedagógica.

![Arquitectos Raúl González Romero y Fernando Salinas González de Mendive, de izquierda a derecha, a inicios de los años ´60. Fuente: [9]](../1815-5898-au-40-03-45-gf2.jpg)

Figura 2

Arquitectos Raúl González Romero y Fernando Salinas González de Mendive, de izquierda a derecha, a inicios de los años ´60. Fuente: [9]

En investigaciones sobre la producción arquitectónica de la década de los años ´60 [4] [7] [11-17] se han estudiado gran parte de las obras realizadas por los miembros del claustro. En menor medida, la enseñanza de la arquitectura en Cuba también ha sido objeto de estudio. Sin embargo, hasta el momento no se ha tratado la ejecutoria del claustro desde el punto de vista de la interacción entre su actividad académica y las obras construidas, pues generalmente son aspectos que se han abordado de forma relativamente independiente. Este trabajo tuvo como objetivo conocer el ambiente de la Escuela de Arquitectura de La Habana de los años sesenta para descubrir las claves de la formación de arquitectos bajo la conducción de un claustro de composición muy dispar en cuanto a procedencia y experiencia previa, que aparentemente no estaba preparado para llevar adelante dicho proceso. Este fenómeno, que no puede verse como un hecho aislado, sino como una manifestación del proceso revolucionario sin precedentes que tenía lugar ese momento en el país, experimentó cambios graduales a lo largo de una década, similares a los acontecidos en otras esferas de la cultura nacional. Transcurridos sesenta años de aquellos inicios, podría ser útil aprender de los logros y las limitaciones de esta irrepetible experiencia.

Materiales y método

Para el desarrollo de este trabajo se aplicaron técnicas de investigación y procedimientos de tipo histórico- documental, con un enfoque metodológico cualitativo, apoyado en la revisión bibliográfica sobre el tema y la consideración de testimonios orales recogidos sobre el período estudiado.

La investigación partió de la formulación de las siguientes preguntas: ¿Cuál era la composición y las características del claustro docente de la Escuela de Arquitectura de La Habana en la década de los años '60? ¿Cuáles fueron los aportes a la enseñanza de los miembros del claustro en ese período? ¿Qué factores contribuyeron a la formación de los estudiantes y cuál fue el resultado?

Resultados

Composición y características del claustro docente

En los documentos consultados no se encontraban datos precisos y suficientemente confiables de los docentes que permanecieron en el claustro de la Escuela de Arquitectura de La Habana después del triunfo de la Revolución, y en algunas de las fuentes se observaban omisiones y errores. Se menciona [7] que se encontraban Olga Santa Cruz, Víctor Morales, Manuel Babé, junto a otros de quienes no hay certeza que se hayan mantenido como docentes al iniciarse las clases. Roberto Segre refiere [6] el testimonio en el año 2000 del arquitecto Raúl González Romero, de que en 1960 integraban el claustro Serafín Leal, Luis Morera, Joaquín Weiss, Elena Pujals, Alberto Prieto, Manuel de Tapia Ruano, y Roberto Chomat, pero ninguno de ellos permaneció en la enseñanza cuando se iniciaron las clases regulares1, con excepción de Joaquín Weiss que estaba preparando su libro sobre la arquitectura colonial cubana.

Para completar el diezmado claustro se convocó a arquitectos e ingenieros nacionales, algunos experimentados y exitosos, otros más jóvenes, recién graduados, pero talentosos y entusiastas, así como artistas plásticos destacados. La mayoría fueron contratados para trabajar como docentes durante media jornada, con contratos de tiempo compartido entre docencia y producción profesional, lo que les granjeó la denominación de “docentes a medio tiempo”, ya que una parte de la faena la dedicaban a la actividad docente y el resto del tiempo se desempeñaban en el sector productivo, lo que les posibilitaba tener una obra creativa propia.

Como los profesores que habían permanecido eran pocos, se les sumó un grupo con cierta experiencia en el ejercicio profesional, integrado inicialmente por Raúl González Romero2 [6,7], Fernando Salinas [17,18], Mario González, Basilio Piasecki, Rodolfo Fernández, Iván Espín [19], Eduardo Rodríguez, Vitervo O'Reilly, Roberto Carrazana, Everardo Mendoza, Alberto Rodríguez, Eduardo Granados, Osmundo Machado, Ricardo Porro, Juan Tosca, René Calvache y Pedro Gispert, quien no se había titulado aun como arquitecto.

Posteriormente se incorporaron, según la propia fuente [6] Antonio Quintana, Mario Girona, Emilio Escobar, Mario Coyula (Figura 3), y Luis Lápidus. Otra fuente consultada [12], refiere que continuaron sumándose al claustro docente: José Fornés [20] Modesto Campos, Sergio Ferro, Everardo Mendoza, Orestes del Castillo, José Miguel González, Fernando Aguado, Manuel Lavandero, Augusto Pérez Beato, José Ramón Álvarez, Hugo D’Acosta-Calheiro, Francisco Celis, Fernando López, Manuel A Rubio, Luis Sisto, Lino Zequeira, Germán Bode, Juan Luis Caveda, Rafael Moro, Nelson Navarro y Hugo Wainstock. Profesores de otras escuelas y facultades tenían a su cargo asignaturas básicas como Geometría analítica, Cálculo, Filosofía, y las de contenidos específicos como Computación y Teoría de las estructuras.

![De izquierda a derecha: Mario González, Emilio Escobar, y Mario Coyula. Fuente: [11] Coyula M. Los arquitectos se despiden. Arquitectura y Urbanismo. 2009;30(1):76-77. ISSN 0258-591X M](../1815-5898-au-40-03-45-gf3.jpg)

Figura 3

De izquierda a derecha: Mario González, Emilio Escobar, y Mario Coyula. Fuente: [11] Coyula M. Los arquitectos se despiden. Arquitectura y Urbanismo. 2009;30(1):76-77. ISSN 0258-591X M

Se contó en esa década con varios artistas plásticos destacados [6,7] entre los que se encontraban Tomás Oliva, Raúl Martínez, Guido Llinás, Antonia Eiriz, Lolo Soldevilla, Hugo Consuegra y Félix Beltrán, que diversificaban la composición profesional. Se invitaron ocasionalmente conferencistas externos, sobre temas específicos puntuales.

Una convocatoria abierta a profesores y arquitectos extranjeros que estuvieran dispuestos a trabajar en Cuba tuvo una respuesta casi inmediata [7] [10-12] [14]. De este modo arribaron al país desde América Latina y Europa numerosos arquitectos para colaborar en la docencia universitaria y una parte de ellos a desarrollar simultáneamente labores profesionales en los centros laborales a los que estarían adscritos.

De Argentina llegó la mayoría de los arquitectos: Mario Rosenthal, Raúl Pajoni, Alfredo Abregú, Isaac (Isidoro) Freidenreich, José Carlos Ortecho, Rafael Sierra, [7] [21] y Roberto Segre, italiano nacionalizado argentino que se desempeñó en las asignaturas de Historia de la arquitectura y el urbanismo. (Figura 4)

![De izquierda a derecha: Alfredo Abregú, Raúl González Romero, Alberto Rodríguez, Fernando Salinas, Roberto Segre, Raúl Pajoni, Mario Rosenthal. Fuente: [2 p.75]](../1815-5898-au-40-03-45-gf4.jpg)

Figura 4

De izquierda a derecha: Alfredo Abregú, Raúl González Romero, Alberto Rodríguez, Fernando Salinas, Roberto Segre, Raúl Pajoni, Mario Rosenthal. Fuente: [2 p.75]

De Chile llegó el arquitecto boliviano, Máster en Artes, Javier Lisímaco (Maco) Gutiérrez [7] [22] para dedicarse al urbanismo y su enseñanza. Eduardo Rozas, ex-guerrillero procedente de República Dominicana, concluyó sus estudios de arquitectura en La Habana y se incorporó a la docencia, llegando a fungir como Vicedecano docente de la Escuela de Arquitectura a finales de la década. También procedente de América Latina, el venezolano José Fructuoso Vivas Vivas, conocido en Cuba como Frutovivas [10], participó, entre otros, como conferencista en algunas temáticas específicas en los primeros años de los '60.

De Europa, específicamente desde Italia, vía Venezuela, arribaron los arquitectos Roberto Gottardi3 [11], y Vittorio Garatti4, [11] [23] para trabajar con Ricardo Porro y con Iván Espín5 en los proyectos de las Escuelas Nacionales de Arte (ENA) e incorporarse adicionalmente a la docencia. Sergio Baroni [12] [16], llegó de Milán y se incorporó al Instituto de Planificación Física (IPF), además de desempeñarse como profesor en las asignaturas de Diseño Básico así como Proyecto Arquitectónico y Urbano.

De España procedía el arquitecto y Máster en arquitectura Joaquín Rallo [6] [7] [10], de una sólida formación teórica y marxista [11], y Eduardo Ecenarro [10] [24], técnico aparejador madrileño que ya anteriormente residía en Cuba, designado a finales de la década, como Jefe del Departamento de Construcciones de la Escuela de Arquitectura aun sin titulación universitaria, y más adelante nombrado director de la escuela por Gonzalo de Quesada. De Europa también vino Hanus Woyzhejowski [7], a participar en la enseñanza del urbanismo.

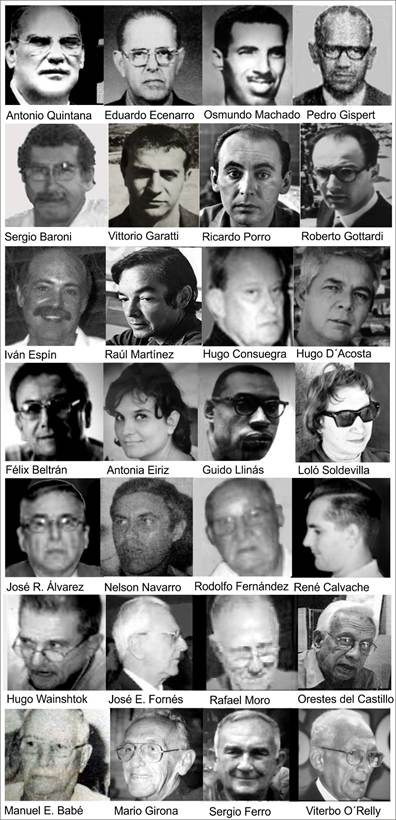

Así, el claustro docente estuvo conformado por profesores nacionales y foráneos de disímiles orígenes, procedencias, características, práctica productiva, experiencia docente, y diferentes enfoques profesionales individuales. (Figura 5).

Figura 5

Parte de los docentes de la Escuela de Arquitectura de La Habana de los '60. En las filas inferiores se presentan fotos más recientes de algunos de los profesores.

La confluencia de personalidades profesionales tan variadas determinaba un claustro diverso y heterogéneo, con un desempeño que en ocasiones resultaba divergente. Por ejemplo, incluía profesores con visiones tan discordantes como Antonio Quintana Simoneti y Fernando Salinas González de Mendive, que inspiraron tendencias distintas en la conducción de los talleres de Proyectos Arquitectónicos. El primero, profesor junto con Martínez Inclán antes de la Revolución, y considerado como uno de los mejores arquitectos de Cuba [25], con prominentes premios e importantes obras construidas con anterioridad al triunfo de la Revolución, impulsó cierto pragmatismo profesional en los procesos de enseñanza- aprendizaje del proyecto; mientras que Salinas [6] [9] [18] [26] excelente teórico y proyectista, ejerció una influencia de gran trascendencia cultural- conceptual y metodológica en la arquitectura y la enseñanza [9].

Los requisitos para ocupar una plaza de docente en ese periodo diferían con respecto a los aplicados en la actualidad, pues hoy se exigen más requerimientos y trámites a realizar6. Sin embargo, a pesar de lo heterogéneo del claustro, salvo algunas desavenencias profesionales, se logró en general una sinergia de trabajo muy positiva en la Escuela. Los profesores de asignaturas técnicas no presentaron conflictos con los de otras disciplinas docentes. Las diferencias entre profesores de contrato parcial a “medio tiempo” y los contratados a “tiempo completo”, se canalizaban en lo posible, al aportar cada quien según sus propias fortalezas, visiones y posibilidades. Los profesores extranjeros fueron bien asimilados y su inserción en los colectivos de cubanos fue positiva y productiva.

Aportes del claustro

La contribución de los integrantes del claustro no fue uniforme. El talento y la experiencia de unos y otros ejercieron influjos diferenciados en la Escuela de Arquitectura. Los arquitectos foráneos trajeron al colectivo una visión actualizada externa, europea y latinoamericana.

En la década de los '60 se construyen numerosas obras7, pues corría un período fértil para la creación arquitectónica [12-14] [16] [26] aunque la ciudad no fue particularmente la más favorecida por los programas constructivos que se acometían8. Varios de los docentes que paralelamente laboraban en empresas de proyecto lograron producir o intervenir en obras que alcanzaron notoriedad por lo imaginativo de las soluciones de proyecto y de las propuestas formales que proponían.

Ejercer la docencia paralelamente a las labores en instituciones productivas y empresas, posibilitaba que muchos profesores del claustro impregnaran su labor académica con la problemática real de la arquitectura en el país, aunque les limitaba el tiempo disponible para participar plenamente en investigaciones y en las publicaciones, lo que debió ser asumido por los docentes dedicados a tiempo completo a la Escuela.

Entre otras obras relevantes construidas en La Habana que contaron con participación de docentes de la Escuela de Arquitectura de La Habana, destacan las siguientes:

-

Unidad Vecinal La Habana del Este [13]: (Roberto Carrazana, Mario González, Hugo D’Acosta-Calheiros, entre otros arquitectos que participaron)

-

Edificio de apartamentos de F y Malecón; (Antonio Quintana y Alberto Rodríguez) [15] (Figura 6).

-

Heladería Coppelia (Mario Girona). (Figura 7)

-

Parque de los Mártires Universitarios, (Emilio Escobar, Mario Coyula y otros arquitectos).

-

Remodelación de la Funeraria Caballero, (Joaquín Rallo, Mario Coyula y Roberto Gottardi); (Figura 8).

-

Edificio Experimental IMS; (Osmundo Machado y Basilio Piasecki entre otros arquitectos).

-

Escuelas Nacionales de Arte, (Ricardo Porro, Vittorio Garatti y Roberto Gottardi) [27,28] (Figura 9).

-

Ciudad Universitaria José Antonio Echeverría, CUJAE (Figura 10), (Humberto Alonso y otros arquitectos, entre ellos Fernando Salinas y Manuel A. Rubio) [9].

Figura 6

Edificio en Malecón y F, diseñado por los Arquitectos Antonio Quintana y Alberto Rodríguez y construido en 1965. Fuente: S. Philippou, 2017.

Figura 7

Heladería Coppelia, proyecto del arquitecto Mario Girona, construida en 1965 en 23 y L en el Vedado. Fuente: E. L. Rodríguez, Ed. La Arquitectura del Movimiento Moderno. Selección de Obras del Registro Nacional. Editorial Unión, La Habana, 2011.

Figura 8

Interiores de la antigua funeraria Caballero en 23 y M en el Vedado, que fuera remodelada como Centro Cultural por Joaquín Rallo, Mario Coyula y Roberto Gottardi en 1967. Esta obra se destacó por un novedoso uso del color. Fuente: Archivo personal de Mario Coyula.

Figura 9

Escuela Nacional de Arte ENA de Cubanacán. En la imagen se aprecia un corredor de la Escuela de Artes Plásticas del arquitecto Ricardo Porro. Fuente: Autores, 2009.

Figura 10

Ciudad Universitaria José Antonio Echeverría, CUJAE (1964), nueva sede de la entonces Facultad de Tecnología de la Universidad de La Habana. La escalera a la derecha conduce al edificio que ocupó provisionalmente la Escuela de Arquitectura durante el curso 1964-65. Fuente: archivos de la universidad.

Con frecuencia las obras se identificaban con un autor específico, generalmente atribuidas al proyectista general o principal, aunque realmente los resultados correspondieran a un colectivo, al cual se sumaba el talento creativo de cada uno de los participantes durante el proceso proyectual. Llama la atención que los proyectos que fueron iniciados o concebidos en la etapa final de los ´60 (algunos de ellos construidos o no con posterioridad a esa década), contaban con colectivos más nutridos que en los primeros años de esa década, en los que participaron mayor cantidad de docentes en los equipos, ocasionalmente con apoyo de alumnos. Esto sucedió, entre otros casos, con:

-

El Proyecto del Pabellón Cubano a la Exposición Internacional de Osaka (Emilio Escobar, Humberto Ramírez, Oscar Hernández, Sergio Ferro, Basilio Piasecki).

-

El Proyecto de los interiores del Pabellón Cubano en Osaka (Luis Lápidus, Manuel Rubio, Félix Beltrán, Sergio Ferro).

-

Los proyectos del Parque Lenin (Antonio Quintana, Mario Girona, Juan Tosca, y otros).

-

El Proyecto para Museo del Che en la Plaza de la Revolución (Fernando Salinas, Basilio Piasecki, Emilio Escobar, Luis Lápidus, Mario González, Oscar Hernández).

-

El proyecto del Jardín Botánico de La Habana (Luis Lápidus, Sergio Ferro, Gilberto Fundora, el científico alemán Johannes Bisse y un grupo de profesores de la UH).

-

El Anteproyecto de refuncionalización del Palacio Presidencial para Museo de la Revolución (Alfonso Alfonso, Emilio Escobar, Oscar Hernández, y Mario Coyula).

-

El proyecto del Conjunto de Residencia Estudiantil para Ciencias Médicas (Emilio Escobar, Manuel A. Rubio, Oscar Vera, Alfonso Alfonso, Rubén Bancrofft, Nelson Navarro).

Los buenos resultados alcanzados por parte de los profesores integrantes del claustro también se evidenciaron en la participación en los concursos profesionales convocados en esa década, en los cuales se obtuvieron premios y menciones. Entre ellos:

-

Dos menciones en el Concurso Internacional para el Monumento a la Victoria de Girón en 1963 (una obtenida por el colectivo donde participaba Javier Lisímaco (Maco) Gutiérrez [17], y otra otorgada al proyecto de Vittorio Garatti y Sergio Baroni) [13].

-

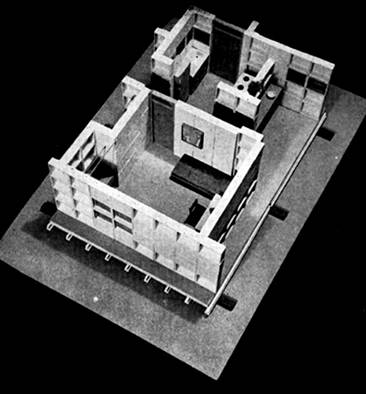

1er. Premio en el concurso para Vivienda por Medios Propios de 1965 (Mario González) [29] (Figura 11).

-

1er. Premio en el concurso para el Parque de los Mártires Universitarios de 1965 (Figura 12) (Emilio Escobar, Mario Coyula y otros arquitectos) [29].

-

2do. Premio en el concurso para el Parque de los Mártires Universitarios de 1965 (Javier Lisímaco Gutiérrez, entre otros) [17].

-

3er. Premio en el concurso para el Parque de los Mártires Universitarios de 1965 (Antonio Quintana y Manuel Rubio) [17].

-

1er. Premio en el Concurso para el Pabellón de Cuba en la EXPO'67 en Montreal, en 1967 (Vittorio Garatti, Hugo D´Acosta Calheiros y Sergio Baroni) [16].

-

1er. Premio en el Concurso para Centro Comercial Rural Típico en 1968 (Emilio Escobar) [17].

Figura 11

1er Premio en el concurso para Vivienda por Medios Propios de 1965 (Mario González)

Figura 12

Imagen del Parque de los mártires universitarios, ganador del Primer Premio del Concurso. Elaborado por un equipo con la participación de los profesores Emilio Escobar y Mario Coyula. Fuente: Autores, 2019.

La labor del claustro fue muy activa también en el campo académico. Fernando Salinas y Joaquín Rallo ajustaron el Plan de Estudios que se había confeccionado en 1961. Al respecto, el profesor José E. Fornés, consideró a esa década como “un período de búsqueda y ensayo, de intento y error” [30 p.86] En ese período se elaboró e implementó una estructura metodológica de proyecto dirigida a unificar y coordinar los disimiles enfoques, análisis y procedimientos de proyección arquitectónica que tenían los docentes, y se organizaron los programas de proyecto de cada curso a partir de las etapas metodológicas y los procesos establecidos. Por su parte, Roberto Segre aplicó una orientación novedosa a la enseñanza de Historia y Teoría de la Arquitectura en Cuba, con cierto enfoque sociológico, visión que revolucionó los tradicionales enfoques interpretativos y metodológicos utilizados hasta ese entonces.

En ese periodo se promovieron las relaciones internacionales de la Escuela de Arquitectura con profesionales e instituciones extranjeras. Se conoce también de la participación activa tanto de profesionales como de estudiantes en numerosos encuentros nacionales e internacionales que tuvieron lugar.

Se activó la práctica de investigaciones sobre la arquitectura, en lo que sobresalió el profesor Roberto Segre en el campo de la Historia de la arquitectura y el urbanismo [21 p.5-16] que devino posteriormente en la creación del grupo de investigación de Historia de la Arquitectura y el Urbanismo, GIHAU [14]. De manera similar, Joaquín Rallo se distinguió por sus investigaciones en temas de planificación territorial y urbana, teoría del color, fundamentos de la arquitectura contemporánea y adecuación bioclimática [7 p.88-93] [11]. En este último campo, elaboró las gráficas de proyección solar para La Habana, además de introducir implementos de investigación del clima en las edificaciones, tales como el heliodón, la cámara trazadora de humo, y otros, lo que resultó muy avanzado en su momento. Asimismo, Frutovivas llevó a cabo investigaciones sobre estructuras arquitectónicas portantes; Eduardo Rozas elaboró una metodología matemática a partir de redes planas topológicas y matrices duales; y Joaquín Weiss completó su estudio sobre la Arquitectura Colonial Cubana [6], que cuenta entre las investigaciones más importantes del período.

Como resultado de esta fructífera actividad investigativa que nacía, se produjo un incremento de publicaciones científico- técnicas, de libros de texto y de folletos en impresión ligera, se trabajó en la publicación del Boletín de la Escuela, en la redacción de la revista Arquitectura-Cuba, y al final de la década se inició la edición de dos revistas seriadas sobre arquitectura [7 p.143]. Debido a dificultades económicas, se reprodujeron libros extranjeros importantes que no podían obtenerse en cantidades suficientes para distribuir a todos los alumnos [21].

Otra provechosa actividad del periodo estudiado fue la renovación y organización de los archivos docentes y los medios auxiliares de enseñanza, con la actualización y enriquecimiento de los fondos de imágenes disponibles. Fueron sustituidas las antiguas dispositivas de vidrio por diapositivas con nuevos formatos técnicos y se adquirieron diascopios y episcopios para la proyección de imágenes en las clases.

En el período se desarrollaron varias acciones de formación de recursos humanos, con la participación de destacados arquitectos como conferencistas invitados. También se produjo la atención personalizada por parte de algunos profesores, a alumnos talentosos seleccionados para ser formados como alumnos ayudantes. En estos años se instauró y aplicó una política de reconocimientos materiales y morales como estímulo a alumnos con resultados docentes de excelencia.

A la actividad de formación profesional se le imprimió una orientación social consecuente con los pronunciamientos políticos de la época, lo que se reflejó en la selección cuidadosa de los temas arquitectónicos y urbanos a desarrollar en los talleres, y en el enfoque de soluciones con una visión imaginativa y formalmente creativa.

Un acontecimiento de gran importancia en los últimos años de la década fue la creación de la especialidad de Planificación Física, fundada a solicitud de Fidel Castro para formar profesionales especializados en planificación territorial y urbana con la participación de especialistas del Instituto de Planificación Física (IPF) y docentes de la Escuela de Arquitectura como profesores. Se incorporaron alumnos procedentes del tercer año de arquitectura desde los primeros momentos, quienes después de graduados desempeñaron funciones significativas en el referido campo.

Aunque la labor de los docentes extranjeros al inicio de la década era apoyar la impartición de clases, algunos de ellos permanecieron más tiempo, formaron familias, establecieron residencia en el país, y se distinguieron en los procesos de enseñanza, las publicaciones, las investigaciones y la actividad proyectual. Participaban conjuntamente con los estudiantes en las labores extracurriculares y trabajos voluntarios de la época.

Los profesionales del heterogéneo claustro académico de la Escuela de Arquitectura de La Habana en la década de los sesenta, sin haber estado exentos de disensiones y rivalidades profesionales, mantuvieron una estrecha interacción y positiva colaboración en la docencia; y varias de sus obras arquitectónicas se convirtieron en referencias y estímulo para los estudiantes.

Resultados de la formación profesional de los estudiantes

El estudiantado de la Escuela de Arquitectura de La Habana, por ser el único centro donde se enseñaba la carrera, procedía de las seis provincias del país, principalmente de la capital, y estaba compuesto por alumnos de diversa extracción social. Había también extranjeros, principalmente de Vietnam y Bulgaria; y en menor cuantía, latinoamericanos procedentes de Chile, México, Venezuela, República Dominicana y Bolivia. Igualmente había alumnos de Indonesia, Marruecos, Palestina, y de algunos países africanos. El programa de estudios era extensivo y coexistía con un plan diferenciado de mayor duración en años para alumnos trabajadores, denominado “Plan dilatado”. Los estudiantes matriculados antes de 1959 que tenían asignaturas pendientes las fueron venciendo mediante una programación adaptada a su situación específica, lo que les granjeó la denominación de “galopantes”.

Las asignaturas de proyecto se desarrollaban a través de Talleres de horarios amplios con estancias prolongadas de los alumnos y la atención personalizada de los profesores, que organizaban adicionalmente visitas a sitios y obras arquitectónicas9. Las clases de asignaturas de contenidos técnicos estaban a cargo de experimentados profesores en técnicas de construcción de la Escuela de Arquitectura de La Habana y de otras escuelas de la Facultad de Tecnología, lo que se reforzaba con visitas a construcciones y estancias docentes de trabajo en obras importantes seleccionadas que se edificaban en distintas provincias del país, donde eran insertados los estudiantes durante uno o dos meses aproximadamente. Pueden citarse como ejemplos:

-

Durante la construcción de Ciudad Sandino en Guane, Pinar del Río.

-

En la construcción de grandes plantas industriales y edificaciones en Nuevitas (nueva termoeléctrica y planta de fertilizantes).

-

En industrias de Bayamo durante etapas constructivas, tales como la Planta de Cerámica Roja y la de sacos de kenaf (Sakenaf).

-

En la edificación de bloques de vivienda Gran Panel cubano y secaderos de arroz de “Las 1009” en el territorio de la antigua provincia de Oriente.

-

En los procesos de producción de grandes paneles en la fábrica de prefabricado de Santiago de Cuba donada por la Unión Soviética.

-

En obras en construcción en diferentes municipios de Pinar del Río.

Los estudiantes de mayor rendimiento docente eran seleccionados por sus profesores para participar como apoyo a diferentes actividades académicas, en proyectos y concursos, lo que se hizo cada vez más frecuente en los últimos años de la década. Entre los proyectos en que los estudiantes tuvieron alguna participación destacan los siguientes:

-

Pabellón cubano en la Expo Montreal`67.

-

Pabellón cubano en la Expo Osaka`70.

-

Diseño de los interiores y maqueta a escala 1:3 del Pabellón de exposición para Osaka`70.

-

Diseño de la carcasa transparente y la tipografía del prototipo de la primera computadora cubana CID 201.

-

Expo UH para Santiago de Chile en el curso 1969-70 así como en el Proyecto de la UH en la Escalinata universitaria.

-

Propuesta del proyecto del Ministerio de la Construcción (MICONS) para el polo del Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias de La Habana (ISCAH) y el Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria (CENSA).

-

Anteproyecto del Museo de la Revolución Cubana en el Antiguo Palacio Presidencial en 1969-70.

-

Proyectos elaborados para la antigua provincia de Pinar del Río, tales como el Puesto de Mando Provincial de la Agricultura de Altos del Pino Llano, el Puesto de Mando Municipal de la Agricultura; instalaciones constructivas para el área de desarrollo forestal en Cayajabos; un teatro en Ciudad Sandino, el Restaurante Rumayor, la remodelación del Hotel El Globo, y el Campamento Provincial de Pioneros, entre otros.

La calidad de la formación profesional adquirida por los alumnos se evidenció en los éxitos obtenidos en los proyectos arquitectónicos elaborados por los estudiantes de esa década con la orientación de docentes de la Escuela y presentados a concursos estudiantiles internacionales. Merecen mencionarse en este sentido los siguientes:

-

En 1961, estudiantes cubanos asesorados por Raúl González Romero, obtuvieron un premio en la VI Bienal de Arte de Sao Paulo [7].

-

Ese mismo año, los alumnos conducidos por Fernando Salinas, conquistaron una medalla de Plata en el Encuentro de Facultades de Escuelas de Arquitectura en México [7] [17].

-

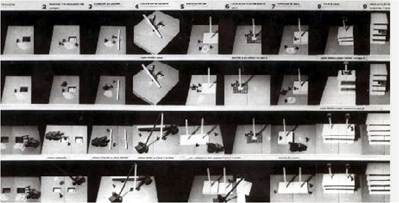

En 1969, otro colectivo de alumnos de la Escuela representado por José Flores, bajo la dirección de Fernando Salinas, recibió el 1er Premio “Atenas” en el concurso estudiantil paralelo al IX Congreso de la UIA en Buenos Aires [7]. (Figura 13).

Figura 13

Proyecto de estudiantes cubanos, ganador del Premio Atenas en el Concurso del Encuentro Internacional de Estudiantes de la UIA'69, Buenos Aires. Estudio del proceso constructivo. Fuente: Archivo personal de los autores.

En los dos Congresos de la UIA subsiguientes, los estudiantes cubanos José Achucarro y Nguyen Luan, conducidos por Mario González Cedeño y el dúo Tran Van Kohn / Le Trong Binh, con la dirección de Fernando Salinas también ganaron sendos primeros Premios UIA en los concursos estudiantiles en Varna y Madrid (1972 y 1975) respectivamente [7] [17] [26].

También en concursos nacionales los resultados obtenidos por estudiantes formados en la década de los años ´60 evidenciaron la calidad de la preparación recibida, entre los que destacan los conducidos por Antonio Quintana y Manuel A. Rubio en el Concurso del Parque de los Mártires Universitarios en 1965: Raúl Preval, que obtuvo el 3er premio, y Humberto Ramírez, a cuyo proyecto se le otorgó una mención honorífica.

Además de la categoría de “instructores no graduados” existente en los primeros años de la década con un estipendio modesto; estudiantes con los mejores rendimientos docentes posteriormente se integraron a un proceso incipiente de formación personalizada como “alumnos ayudantes” bajo la conducción tutorial de los profesores de las asignaturas a las cuales estaban asignados, y a apoyar la preparación metodológica de los contenidos de éstas [11]. Este proceso contribuyó a la formación preliminar de alumnos talentosos que fueron captados, quienes después de un riguroso proceso de selección, se sumaron a la Escuela como cuadros docentes, una vez graduados en los años finales de la década. En ese caso se encontraban:

-

Oscar Hernández

-

Tania Gutiérrez

-

Roger Govea

-

Humberto Ramírez

-

Ramel Vitier

-

Rubén A. Bancrofft

-

Elio Ruiz

-

Manuel Silva

-

José Planas

-

Oscar Vera Viviana Rodríguez

-

Alexis C. Méndez

-

Jorge Portuondo

-

Daniel González

-

Félix Rodríguez

-

Gilberto Brito

-

Carlos Estrada

-

Lourdes Gómez

-

Héctor Salas

-

Juan Medina

-

Lourdes Ortega

-

Alba Alemany

-

Alfonso Alfonso

-

José Flores

-

Manuel Pí

-

Augusto Rivero

-

Gilberto Fundora

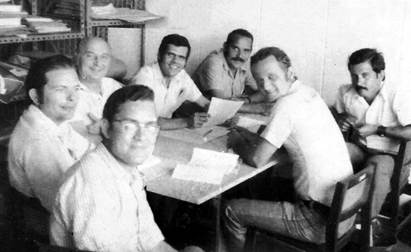

Muchos de ellos devinieron profesionales exitosos, científicos reconocidos, doctores y profesores de prestigio nacional e internacional. Más adelante se fueron agregando otros alumnos tras titularse en la propia institución, con similares resultados. (Figura 14). Una parte importante de los graduados que no se sumaron al claustro se destacaron como excelentes arquitectos, constructores, empresarios, directivos, gestores, y en diversas labores afines a la arquitectura y el urbanismo. Algunos de los egresados contribuyeron a la fundación de centros de enseñanza de esta especialidad en otras provincias, como profesores específicamente en las universidades de Oriente y Las Villas.

Figura 14

Profesores y algunos alumnos ayudantes de los años ´60. En el sentido del reloj: Carlos Estrada (el más cercano), Raúl González Romero, Basilio Piasecki, Alfonso Alfonso, Humberto Ramírez, José Planas y Rómulo Fernández.

Los éxitos alcanzados por los alumnos formados en el periodo de los años ´60 pueden servir como criterios objetivos que verifican la calidad de la formación de la Escuela de Arquitectura de La Habana en esa década.

Discusión

Los resultados obtenidos permiten afirmar, desde la visión de hoy, que el claustro diverso que se había conformado en la Escuela de Arquitectura de La Habana en la década estudiada se enriqueció constantemente de criterios dispares y enfoques plurales que se contrastaban y actualizaban en el quehacer diario. En este sentido podría verse como una especie de polinización natural dentro de la academia.

Lo heterogéneo del claustro introducía la posibilidad para los alumnos de concebir formas creativas muy diversas bajo enfoques diferentes, lo que a su vez, daba lugar a debates y análisis críticos. A ello contribuía la relación personalizada entre estudiantes y profesores a través del trabajo conjunto en los talleres de proyecto, que acercaban el proceso de enseñanza aprendizaje a la tradicional praxis maestro- discípulo que distingue la enseñanza artística. La vasta experiencia adquirida por los docentes en la práctica de la arquitectura se trasladaba directamente a la enseñanza a través de la ejercitación en los temas arquitectónicos seleccionados. Sin embargo, es preciso destacar que esa pluralidad tenía lugar dentro de la unidad que emanaba de la adopción de una metodología común, y un detallado trabajo preparatorio del proceso de organización docente y de las asignaturas, sin que esto limitara la visión e influencia individual de cada docente.

El ejercicio de la crítica a los proyectos y a las obras que se ejecutaban en el país, por medio de la cual se confrontaran los distintos puntos de vista, ejercía un efecto esclarecedor de los conceptos, lo que permitía a su vez la fijación e interiorización de nuevos conocimientos. Puede añadirse que las obras ejecutadas por los docentes intervenían de manera natural dentro del proceso de enseñanza en su doble condición de referencias directas, y de motivación.

No obstante, la presión para solucionar con urgencia necesidades sociales básicas de la población condujo a la introducción en el país de técnicas constructivas que fueran apropiadas para acometer programas masivos, lo que contrastaba con los diseños de formas exclusivas que habían predominado en las obras de los profesores durante el primer lustro de los años ´60. Esto favoreció que prevalecieran algunas tendencias de sesgo tecnocrático que habían estado pugnando en la Escuela de Arquitectura desde finales de la década.

Una mirada retrospectiva de esos años permite comprender que muchos acontecimientos y enfoques en la enseñanza estuvieron influidos por las características personales de quienes se desempeñaron en la dirección de la Escuela, según la siguiente secuencia: Roberto Carrazana (1961-65), Eduardo Granados (1965-66), Gonzalo de Quesada (1966-67), Eduardo Ecenarro (1967-68), Emilio Escobar (1968-70), continuado por Mario Coyula a partir del 70 [7 p.7-8]. Algunas fuentes señalan que la designación de ciertos directivos favoreció el fortalecimiento de enfoques que daban prioridad a los aspectos económicos, técnico-constructivos y utilitarios sobre las cualidades formales y artísticas de la arquitectura10 [6] en correspondencia con la creciente corriente de masividad de la construcción. Se privilegió e introdujo la normalización y la tipificación de los componentes constructivos, lo que fue asumido como símbolo del progreso social y científico. Parecía que la arquitectura debía ser “producida”, no “creada” [31].

En este ámbito, se produjo en 1971 un cambio de política nacional en la cultura, que generó lo que fue calificado por Jorge Fornet y otros autores como el “quinquenio gris” [32] que ensombreció las manifestaciones culturales de esos años. Esta política restringió la libertad de creación de artistas y escritores, la que a juicio de los referidos autores, fue originada por la distorsión y manipulación de los conceptos sobre las relaciones entre arte y los procesos educativos en el Congreso de Educación y Cultura de 1971 [32].

En realidad, la fase de cambios en la Escuela de Arquitectura había avanzado paulatinamente en la práctica desde antes del Congreso de Educación y Cultura, y se extendió más allá del denominado “quinquenio gris”, dejando adicionalmente lastres y cicatrices remanentes [33]. Se retrotrajeron los enfoques de años precedentes con relación a los valores plásticos de la arquitectura en favor de los componentes estructurales, constructivos y utilitarios11 [6]. La crítica arquitectónica abierta entró en desuso. La necesidad de masificar la construcción propició la supremacía de enfoques técnicos, y se produjo definitivamente cierto alejamiento entre Arte y Arquitectura [30], lo que hasta hoy no ha sido totalmente reparado.

Algunos funcionarios y directivos académicos se distanciaron de los fundamentos estéticos de la arquitectura. Entre los aspectos negativos se encontraba la práctica de manera casi absoluta, del anonimato de autor [34] La crítica y la polémica pública, que habían sido frecuentes en la esfera cultural a escala nacional durante los ´60 [35], dejaron de aplicarse al ámbito de la arquitectura y a partir de entonces, prácticamente desaparecieron. En lo adelante, las nuevas instituciones universitarias que se fundaran en las provincias para la enseñanza de la carrera, sustituirían en su denominación la palabra “arquitectura” por la de “construcción”. El 13 de marzo, fecha en la que cayó abatido en combate el dirigente estudiantil José Antonio Echeverría, fue abolida como “Día del Arquitecto” [6 p.73].

Se neutralizó la actividad proyectual de los docentes foráneos, y algunos de ellos fueron separados o alejados, como Joaquín Rallo y Vittorio Garatti, o distanciados de las aulas para integrarlos temporalmente a empresas productivas como Roberto Segre, con el objetivo de propiciar el reforzamiento de una visión técnico-constructiva, lo que llegó a extenderse a algunos alumnos ayudantes recién incorporados a la Escuela, como Humberto Ramírez y Oscar Hernández. Todavía hoy día no es frecuente la presencia de docentes extranjeros como miembros permanentes de los claustros de arquitectura.

Al mismo tiempo, la actividad de los profesores cubanos quedó restringida fundamentalmente a la docencia y la investigación, y resultó virtualmente marginada de la producción arquitectónica, que fue absorbida casi en su totalidad por profesionales de empresas estatales de construcción, situación que ha perdurado en años posteriores. Se extinguió la modalidad del profesor “a medio tiempo” combinado con las empresas.

No fue un proceso brusco, sino progresivo. Las secuelas inerciales de los métodos de enseñanza- aprendizaje de los ´60 se mantuvieron en algunos proyectos concebidos o elaborados a finales de la década, con la participación de docentes y estudiantes, aunque se construyeron o implementaron en años subsiguientes, como en los casos del proyecto del Parque Lenin [36], el anteproyecto del Museo de La Revolución, la Expo'70 en Osaka, (Figura 15); el Jardín Botánico Nacional, la Expo UH para Chile, el conjunto de Residencia Estudiantil de Ciencias Médicas de Cubanacán y el Centro Nacional de Sanidad Animal (CENSA), entre otros.

![Pabellón de Cuba en la Expo Internacional Osaka'70, proyecto de un equipo de docentes y estudiantes dirigido por el profesor Emilio Escobar elaborado en 1969-70. Fuente: [16 p.138]](../1815-5898-au-40-03-45-gf15.jpg)

Figura 15

Pabellón de Cuba en la Expo Internacional Osaka'70, proyecto de un equipo de docentes y estudiantes dirigido por el profesor Emilio Escobar elaborado en 1969-70. Fuente: [16 p.138]

Atendiendo al criterio de Graziella Pogolotti de que “la relectura del pasado despeja verdades y contribuye a iluminar el presente” [35 p.9], parece conveniente que los logros de la Escuela de Arquitectura de La Habana que desaparecieron con posterioridad a los años '60, se reconsideraran en consonancia con las necesidades de los años actuales.

Conclusiones

El claustro universitario heterogéneo de la Escuela de Arquitectura de La Habana integrado al triunfo de la Revolución por profesores de disímiles procedencias, perfiles, experiencia y características, sin estar exento de algunas rivalidades por disensiones profesionales, obtuvo resultados notorios. Entre las claves de los logros se pueden citar:

La combinación de la docencia con las labores productivas que desarrollaban una parte de los miembros del claustro, resultó positiva tanto para la enseñanza como para la arquitectura de la década de los años ´60.

La presencia estable de profesores extranjeros dentro del claustro parece haber contribuido a la actualización y el enriquecimiento de los enfoques del colectivo docente de los ´60.

Las obras relevantes construidas por miembros del claustro sirvieron de referencia para los alumnos de la década de los ´60 que perduran hasta hoy.

La práctica de trabajo en equipo que gradualmente fue extendiéndose, así como la incorporación de alumnos como apoyo a diferentes tareas, favorecieron la interacción y el aprendizaje de los que intervenían.

Los debates, las críticas y las polémicas abiertas que tenían lugar sobre las obras arquitectónicas, incluyendo las de los propios profesores, ejercitaban el espíritu crítico, generaban un efecto motivador, estimulante y repercutían positivamente sobre el aprendizaje.

La introducción de diversas innovaciones metodológicas, los nuevos textos docentes, la renovación y actualización de los recursos auxiliares de apoyo a la docencia contribuyeron a los resultados que se obtuvieron.

El proceso incipiente de formación selectiva de alumnos ayudantes amplió la colaboración de los instructores no graduados y facilitó en años subsiguientes, la incorporación de nuevos miembros al claustro, una vez titulados como arquitectos.

La presencia de destacados artistas dentro del claustro comprueba que la arquitectura formaba parte de las vanguardias artísticas del momento, lo que a su vez contribuía con la formación estética de los arquitectos.

Tanto los éxitos alcanzados en distintos ámbitos por los estudiantes formados en ese periodo, como el desarrollo pedagógico- profesional alcanzado por éstos después de titularse, permitieron verificar el dominio de los conocimientos y las destrezas que habían adquirido durante su formación.

Posteriormente, la política seguida de limitar la actividad del claustro solo a labores docentes y de investigación científica, mermó la participación de estos en la práctica de la producción arquitectónica, afectando la preparación de los más jóvenes en el ejercicio profesional y en el contacto directo con la realidad del país.

Lo anterior sugiere reconsiderar y revalorizar aspectos positivos de la Escuela de Arquitectura de La Habana de la década de los años ´60, con el fin de aprovechar dicha experiencia en beneficio de la enseñanza profesional en la actualidad.

Agradecimientos

Los autores desean reconocer la valiosa colaboración de un grupo de colegas y amigos que aportaron valiosos testimonios, criterios y datos para ampliar y favorecer la comprensión del problema, entre ellos, a los arquitectos Humberto Ramírez, Enrique Fernández y Augusto Rivero.

Referencias bibliográficas

[1] Torres Cuevas E. Palabras a los intelectuales. UNEAC. Unión de Escritores y Artistas de Cuba [serie en Internet]. 2016 junio 30 [consultado 02 de junio 2019]. Disponible en: Disponible en: http://www.uneac.org.cu/noticias/palabras-los-intelectuales.

[2] García LE. Palabras a los intelectuales; simiente de una revolución cultural. ACN Agencia Cubana de Noticias [serie en Internet]. 2016 noviembre 28 [consultado 02 de junio 2019]. Disponible en: Disponible en: http://www.acn.cu/especiales-acn/19486-palabras-a-los-intelectuales-cimiente-de-una-revolucion-cultural.

[3] Fajardo I. Volver a las palabras a los intelectuales. Se dice cubano [Internet]. 2016 [consultado 02 de junio 2019];(8):[2-5 pp.]. Disponible en: Disponible en: http://www.uneac.org.cu>files>pdf.

[4] Soto M, Zardoya MV, Morcate F. Educación. En: Cuadra M, editor. La Arquitectura de la Revolución Cubana 1959-2018. Relatos históricos regionales - tipologías - sistemas [Internet]. Kassel (Alemania): Kassel University Press, 2017 [consultado 05 de junio 2019]; [145-77]. Disponible en: Disponible en: https://books.google.com/books/about/LAˍARQUITECTURAˍDEˍLAˍREVOLUCI%C3%93NˍCUBANA.html?id=qDdYDwAAQBAJ&lpg=PA1&hl=es&pg=PA150&zoom=1&img=1&w=98.

[5] Laurencio A, García A. La reforma Universitaria de 1962, un hito para la educación superior cubana. Revista Cubana de Educación Superior [Internet]. 2018 [consultado 02 de junio 2019]; 37(1):[1-19 pp.]. ISSN 0257-4314. Disponible en: Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sciˍarttext&pid=S0257-43142018000100005.

[6] Segre R. La Escuela de Arquitectura, 1960-1975. Los años de fuego de la arquitectura cubana. Arquitectura y Urbanismo. 2001;22(1):71-9.

[7] Cárdenas E, Rojas Á, Zardoya MV, compiladoras. Un siglo de enseñanza de arquitectura en Cuba. La Habana: ISPJAE Ediciones; 2002. ISBN 959-261-041-X.

[8] Carranza M. Entrelazamientos: Cultura política y cultura del espacio en el VII Congreso Mundial de Arquitectos de la UIA, La Habana, Cuba, 1963. Registros. Revista de Investigación Histórica [Internet]. 2014 [consultado 13 de junio 2019]; 11:[40-56 pp.]. Disponible en: Disponible en: https://revistasfaud.mdp.edu.ar/registros/article/view/52.

[9] Pérez JC. La arquitectura del estudio Salinas/González Romero en la modernidad cubana. Contexto Revista de la Universidad Autónoma de Nuevo León [Internet]. 2017 [consultado 14 de junio 2019]; 40(15):[10-26 pp.]. Disponible en: Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=353652711002. ISSN 2007/1639.

[10] Estévez R. VII Congreso UIA. Antecedentes y memorias. Arquitectura y Urbanismo . 2003;24(3):20-1.

[11] Alfonso A, Matamoros M. Impacto cultural de los arquitectos europeos en la Cuba de los años sesenta. En: Suárez N, editora. Coloquios Presencia europea en Cuba, Memorias 2017-2018. La Habana: Ediciones Boloña; 2018. p. 210-6. ISBN 978-959-294-175-5.

[12] Farrés Y, Segre R. Cinco decenios de Teoría de la Arquitectura en Cuba (1963-2013) y un diálogo intergeneracional: entrevista a Roberto Segre. ACE: Architecture, City and Environment=Arquitectura, Ciudad y Entorno [Internet]. 2013 [consultado 02 de junio 2019];8(23):[77-94 pp.] DOI: 10.5821/ace.8.23.2599. ISSN: 1886-4805.

[13] Segre R. Diez Años de arquitectura en Cuba revolucionaria. La Habana: Ediciones Unión; 1970.

[14] Zardoya MV. La Habana. En: Cuadra M, editor. La Arquitectura de la Revolución Cubana 1959-2018. Relatos históricos regionales - tipologías - sistemas [ Internet ]. Kassel (Alemania): Kassel University Press , 2017 [consultado 05 de junio 2019]; [9-36]. Disponible en: Disponible en: https://books.google.com/books/about/LAˍARQUITECTURAˍDEˍLAˍREVOLUCI%C3%93NˍCUBANA.html?id=qDdYDwAAQBAJ&lpg=PA1&hl=es&pg=PA150&zoom=1&img=1&w=98.

[15] Muñoz R. Vivienda. En: Cuadra M, editor. La Arquitectura de la Revolución Cubana 1959-2018. Relatos históricos regionales - tipologías - sistemas [Internet]. Kassel (Alemania): Kassel University Press , 2017 [consultado 05 de junio 2019]; [129-44]. Disponible en: Disponible en: https://books.google.com/books/about/LAˍARQUITECTURAˍDEˍLAˍREVOLUCI%C3%93NˍCUBANA.html?id=qDdYDwAAQBAJ&lpg=PA1&hl=es&pg=PA150&zoom=1&img=1&w=98.

[16] Cuadra M, editor. La Arquitectura de la Revolución Cubana 1959-2018. Relatos históricos regionales - tipologías - sistemas [Internet]. Kassel (Alemania): Kassel University Press ; 2017 [consultado 05 de junio 2019]. Disponible en: Disponible en: https://books.google.com/books/about/LAˍARQUITECTURAˍDEˍLAˍREVOLUCI%C3%93NˍCUBANA.html?id=qDdYDwAAQBAJ&lpg=PA1&hl=es&pg=PA150&zoom=1&img=1&w=98.

[17] Segre R. Arquitectura y Urbanismo, Cuba y América Latina desde el siglo XXI. La Habana: Arte y Literatura; 2015. ISBN 978-959-93-0703-4.

[18] Pérez JC. La Naturaleza de la obra de Fernando Salinas. Arquitectura y Urbanismo [ Internet ]. 2018 [consultado 16 de junio 2019]; 39(3):[32-50 pp.]. ISSN 1815-5898. Disponible en: Disponible en: http://rau.cujae.edu.cu/index.php/revistaau/article/view/506/478.

[19] Pujol S. Pensar el diseño, crear sus instituciones: Iván Espín Guillois. En: Fernández L, Menéndez JA, Bidot G, Pujol S, Matamoros A, editores. Modernidad, identidad y valor social El diseño en Cuba de 1960 a 2000. La Habana: Ediciones Forma; 2016. p. 85-8.

[20] Publicación Cubana en Internet . Sección Personalidades [base de datos en Internet ]. La Habana: Universidad Tecnológica d la Habana, Cujae. [Consultado 20 de septiembre 2019]. Disponible en: Disponible en: http://cujae.edu.cu/publicaciones/referencia/No1/fornes.htm.

[21] Cárdenas E. Roberto Segre, transitando por la historia. En: Segre R, editor. Arquitectura y Urbanismo , Cuba y América Latina desde el siglo XXI. La Habana: Arte y Literatura ; 2015. p. 5-18. ISBN 978-959-93-0703-4.

[22] Alumno de Magíster en Arte y Patrimonio presentó en seminario nacional sobre Arquitectura Moderna. Panorama UDEC. Universidad de Concepción [serie en Internet]. 2018 noviembre 21 [consultado 02 de junio en 2019]. Disponible en: Disponible en: http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/alumno-de-mag%C3%ADster-en-arte-y-patrimonio-present%C3%B3-en-seminario-nacional-sobre-arquitectura.

[23] Rao G. Vittorio Garatti, il geniale architetto che ha portato Milano nella Cuba di Fidel Castro e di Ernesto Che Guevara. Building insider Italia [serie en Internet ]. 2018 marzo 18 [consultado 02 de junio 2019]. Disponible en: Disponible en: https://it.businessinsider.com/vittorio-garatti-il-geniale-architetto-che-ha-portato-milano-nella-cuba-di-fidel-castro-e-di-ernesto-che-guevara/.

[24] Rosado LM. La figura del aparejador en Cuba. Colegio Oficial de aparejadores, arquitectos técnicos e ingenieros de edificación de Madrid. Madrid: Editorial Trillo SL; 2009. ISBN 978-84-86891-40-4.

[25] García AH. Los cinco edificios más emblemáticos en el Vedado de Antonio Quintana Simonetti. Diario del Sureste [ Internet ]. 2019 mayo 17 [consultado 14 de junio 2019]. Disponible en: Disponible en: https://www.diariodelsureste.com.mx/los-cinco-edificios-mas-emblematicos-en-el-vedado-de-antonio-quintana-simonetti/.

[26] Segre R. Arquitectura y urbanismo de la Revolución Cubana. La Habana: Pueblo y Educación; 1989.

[27] Machetti C, Mengozzi G, Spitoni L. Cuba. Scuole Nazionali d'Arte. Milano: Skira editore; 2011.

[28] Delson S. En el MoMA: Arquitectura cubana en América Latina en Construcción. Cuban Art News. Cuban art and culture worldwide [serie en Internet]. 2015 marzo 31 [consultado 02 de junio 2019]. Disponible en: Disponible en: http://www.cubanartnews.org/es/2015/03/31/en-el-moma-arquitectura-cubana-en-america-latina-en-construccion/.

[29] Concurso para vivienda por medios propios. Arquitectura Cuba. 1965;31(333):28-38.

[30] Fornés JE. Cien años de planes de estudio. Arquitectura y Urbanismo [ Internet ]. 2017 [consultado 16 de junio 2019]; 38(2):[83-9 pp.]. ISSN 1815-5998. Disponible en: Disponible en: http://rau.cujae.edu.cu/index.php/revistaau/article/view/423/395.

[31] Matamoros M, Rouco AJ, Gutiérrez R. La nueva arquitectura de edificios públicos y los procesos de transformación de las ciudades cubanas. Arquitectura y Urbanismo [ Internet ]. 2016 [consultado 16 de junio 2019]; 38(3):[45-65 pp.]. ISSN 1815-5898. Disponible en: Disponible en: http://rau.cujae.edu.cu/index.php/revistaau/article/view/476/448.

[32] Fornet A. El Quinquenio Gris: revisitando el término. Criterios [serie en Internet ]. 2007 enero 30 [consultado 30 de noviembre 2016];[22 p.] Disponible en: Disponible en: http://www.criterios.es/pdf/fornetquinqueniogris.pdf.

[33] Martín BS. Arte y Arquitectura: un divorcio a la cubana. Otro lunes, Revista Hispanoamericana de Cultura [ Internet ]. 2016 [consultado 23 de junio 2019]; 10(41):[1-16 pp.]. ISSN 2174-1425. Disponible en: Disponible en: http://otrolunes.com/41/este-lunes/arte-y-arquitectura-un-divorcio-a-la-cubana/.

[34] Rojas Á. La obra sin firma. Amano, Oficio & Diseño [serie en Internet ]. 2018 abril 14 [consultado 14 de junio 2019]. Disponible en: Disponible en: https://amanoempire.com/la-obra.sin-firma/.

[35] Pogolotti G. Los polémicos Sesenta. La Jiribilla, revista de cultura cubana [ Internet ]. 2007 [consultado 30 de agosto 2019]; 5(3-9 febrero). Disponible en: Disponible en: http://www.lajiribilla.co.cu/2007/n300_02/300_46.html.

[36] Martín ME. El Parque Lenin, cuatro décadas después. Arquitectura y Urbanismo [ Internet ]. 2013 [Consultado 16 de junio 2019];34(1):98-110. ISSN 1815-5998. Disponible en: Disponible en: http://rau.cujae.edu.cu/index.php/revistaau/article/view/227/221.

Notas

Notas de autor