CON CRITERIO

Recepción: 03 Mayo 2020

Aprobación: 30 Mayo 2020

RESUMEN: Los efectos del cambio climático y los eventos climáticos extremos son una amenaza creciente para los asentamientos costeros en Cuba. El artículo propone abordar el desafío de la gestión del riesgo de desastre a partir de la integración de las políticas y su implementación contextualizada. Se utiliza el método de estudio de caso en el poblado Carahatas, para analizar las tensiones en la recuperación y adaptación posterior al huracán Irma del 2017 y su influencia en la sostenibilidad. Los resultados evidencian nichos de oportunidades para evitar consolidar hábitat en condiciones de riesgo, así como aspirar a intervenciones como el reasentamiento con mayor participación social y multidimensionalidad. Se enfatiza en la búsqueda de alternativas que promuevan calidad de vida y resiliencia en condiciones de seguridad.

PALABRAS CLAVE: gestión del riesgo de desastre, reasentamiento, sostenibilidad.

ABSTRACT: The effects of climate change and extreme weather events are a growing threat to coastal settlements in Cuba. This paper proposes to address the challenge of disaster risk management based on the integration of policies and their contextualized implementation. A case study in the town of Carahatas, is used to demonstrate the tensions on recovery and adaptation after Hurricane Irma of 2017 and its influence on sustainability. The results show niches of opportunity to avoid consolidating habitats in risky conditions, as well as aspiring to interventions such as resettlement with greater social and multidimensional involvement. It emphasizes the search for alternatives that promote quality of life and resilience in safety.

KEYWORDS: disaster risk management, resettlement, sustainability.

Introducción

El cambio climático constituye un desafío global que supone amenazas sin precedentes para las ciudades y asentamientos [1]. De hecho, la Organización de las Naciones Unidas reconoce que la política internacional se orienta hacia la integración de la reducción del riesgo de desastre, el desarrollo sostenible y la adaptación al cambio climático [2]. Las manifestaciones de la variación climática y su impacto destructivo por exacerbación de fenómenos naturales, comprometen actualmente la sostenibilidad de la humanidad [3,4]. Las vías para enfrentar estos procesos son la mitigación y la adaptación, que deben implementarse de manera participativa e integrada, pasando desde lo global hasta el nivel local [5].

Cuba es reconocida por su voluntad política en la firma de compromisos internacionales e implementación de acciones en este sentido. Por sus condiciones de insularidad, así como su ubicación geográfica en el corredor habitual de los huracanes tropicales, posee un potencial de riesgo elevado ante amenazas de eventos extremos y los efectos del cambio climático. Este escenario es particularmente crítico en los asentamientos costeros, que reciben el impacto directo y generalmente acumulan otras vulnerabilidades de tipo económica y social. Es allí donde el ascenso del nivel del mar compromete la sostenibilidad del hábitat a partir de proyecciones de inundación permanente, parciales y totales.

La magnitud de la posible afectación se ha estudiado científicamente, permitiendo el diseño de marcos legales y políticas para su regulación; el Decreto Ley 212 y el “Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático”, también conocido como “Tarea Vida” [6], son parte de ello. En ambos casos se enfatiza en la necesidad y obligatoriedad de no permitir el crecimiento y consolidación de los asentamientos costeros ubicados en zonas sensibles de afectación. La aplicación estricta de este criterio también supone contradicciones en el hábitat local, donde existe dependencia económica y modos de vida vinculados al mar.

El artículo aborda tensiones que caracterizan la adaptación de estos asentamientos costeros ante el cambio climático en un caso de estudio: el asentamiento costero Carahatas, del municipio Quemado de Güines en la provincia de Villa Clara. Forman parte de este análisis desde la concepción de políticas y su integración, su implementación contextualizada, hasta el manejo del desastre. La emergencia posterior al huracán Irma de 2017, generó acciones de recuperación que incumplen regulaciones y en el peor caso consolidan condiciones de riesgo. La investigación es apoyada por los proyectos de colaboración internacional Hábitat 2, de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación y ADAPTO, del Centro de Investigación sobre el Desarrollo Internacional de Canadá (CRDI), a través de la Universidad de Montreal, suscritos a la Universidad Central “Marta Abreu de Las Villas.

Materiales y método

La investigación utiliza el método de revisión documental en la fundamentación de la gestión del riesgo de desastre y la adaptación al cambio climático, así como normativas y políticas para el caso cubano. Se establece el posicionamiento conceptual sobre la integración pertinente en materia de sostenibilidad, que en la discusión de resultados forma parte de valoraciones. Posteriormente, se aplica el método de estudio de caso, seleccionado a partir del trabajo previo realizado como parte de la investigación doctoral de uno de los autores y los proyectos de colaboración internacional mencionados. Aquí se verifican las tensiones planteadas y se proponen soluciones alternativas, a partir del basamento conceptual declarado. En esta fase se aplicó el método de observación no participante durante el período de dos años, con visitas programadas en coordinación con los actores de la municipalidad y de líderes locales implicados.

También se utilizó la entrevista para obtener informaciones puntuales de primera mano, así como el trabajo con un grupo focal de diez pobladores, seleccionados intencionalmente por sus roles en la comunidad. La información recolectada se orientó hacia las particularidades del caso de estudio en la gestión del desastre y la adaptación al cambio climático como parte de la gestión del riesgo.

Resultados

Sostenibilidad. Hacia la integración conceptual y de políticas

La relación proporcional manifestada en las últimas décadas entre el cambio climático y el incremento de los fenómenos climáticos extremos es evidente [5,7,8]; el impacto se ha agudizado en cantidad e intensidad con afectaciones sin precedentes [3,9]. Este escenario supone un cambio de paradigma en el entendimiento del desastre de origen natural, tradicionalmente asociado al evento puntual de tiempo limitado. Se identifica cómo la variación climática del aumento de la temperatura y la elevación del nivel del mar, entre otros (de lento desarrollo), acumulan vulnerabilidades que pueden desencadenar grandes eventos destructivos, así como combinarse con los primeros.

El desastre no es independiente a la actividad humana [10], surge de la interacción de la amenaza natural con las vulnerabilidades de la sociedad en cuestión; así, se considera un desastre cuando se impacta a un grupo social con vulnerabilidades susceptibles a sus efectos. Por ello tiene necesariamente un enfoque social y local [11-13]; como evento socio-ambiental cuya materialización es el resultado de la construcción social del riesgo [14]. Bajo esta visión, el campo de intervención se orienta hacia las vulnerabilidades, si se considera que la mitigación de la amenaza natural es poco probable.

En el contexto local convergen los efectos del cambio climático, las amenazas de eventos climáticos extremos y se crean las condiciones de vulnerabilidad para la generación del riesgo de desastre. Por eso, para la reducción del riesgo, no se deben interpretar estos elementos desde campos de estudio separados. Sin embargo, el manejo del desastre y la adaptación al cambio climático se han desarrollado de forma paralela y aislada. El Marco de Sendai de 2015 [15], constituye el primer acuerdo en considerar este amplio espectro de integración. Destaca a la gestión del riesgo de desastre como el concepto holístico que orienta al desarrollo sostenible [16,17]. Su enfoque comprende la aplicación de políticas y estrategias con carácter preventivo, a la vez que aborda la reducción de los riesgos existentes y el fortalecimiento de la resiliencia [18,19], también incluye la respuesta y recuperación en la etapa post-desastre [20].

En Cuba, si bien se realizan esfuerzos al respecto, las políticas orientadas a la reducción/intervención sobre el desastre y las del cambio climático, tienen poco vínculo entre sí. Para la atención al evento destructivo tradicional (ejemplo: huracán), existe la Directiva No. 1 del Consejo de Defensa Nacional [21], que es complementada por la “Guía metodológica para la organización del proceso de reducción de riesgos de desastres” [22]. En ambos casos no se identifican los efectos del cambio climático como un peligro para la nación. Tampoco se establece conexión con la “Tarea Vida”, que es la política orientada al cambio climático. En esta se reitera la falta de referencias con las acciones recuperativas de las primeras y su influencia en la adaptación deseada. La aparente desconexión, implica que las acciones que se realicen desde una puedan influir negativamente en los objetivos de otra, con afectación directa a la sostenibilidad.

Cuba está comprometida con el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Tiene un marco normativo y legal con estudios científicos para la toma de decisiones, acompañado por otras investigaciones para el manejo de la zona costera [23,24]. En la nación existe voluntad política y potencialidades que pueden contribuir a este logro en el apartado de la gestión del riesgo, aunque se requiere una mayor precisión y planificación estratégica en la integración de políticas y su implementación en el escenario local.

El reto de la implementación en el contexto local

En materia de gestión del riesgo de desastre, diversas fuentes advierten sobre la pertinencia de adecuar la implementación de las políticas al contexto local [25-27]. Ello queda esclarecido desde el entendimiento social y local del desastre antes fundamentado. La escala define particularidades que requieren ser gestionadas con una perspectiva adaptativa y participativa. Por eso las intervenciones que emanan de una política pueden ser tan diferentes como lo sea el hábitat en que se aplica, manteniendo su objetivo rector. Bajo esta perspectiva, la problemática de los múltiples asentamientos costeros amenazados por la elevación permanente del mar en Cuba, implica descentralizar decisiones para identificar creativamente alternativas en cada caso específico.

Si bien la política y normativa actuales [6,28], sugieren sobre el “congelamiento” en el crecimiento de estos poblados, así como su eventual abandono, existe una evidente contradicción con los intereses sociales en los asentamientos implicados. La escasa participación de la población, la baja percepción del riesgo (sobre la elevación permanente del nivel del mar), la verticalidad de las decisiones, la falta de un marco metodológico de implementación, la escasez de recursos, entre otros, hacen que estas medidas no tengan aceptación popular. Por su ubicación en condición de riesgo, también sufren inequidades en la prestación de algunos servicios y de beneficios sociales como los subsidios o créditos para la mejora de su vivienda, así como la imposibilidad de legalizar sus predios.

La visión estatal es clara, se basa en la responsabilidad de proteger las vidas y recursos materiales de las zonas de riesgo, por el contrario, la óptica popular es de subsistencia y apego al lugar, en las difíciles condiciones que impone el contexto natural y las políticas. Esta situación no solo depende de la percepción del riesgo popular, se basa en múltiples factores que definen el hábitat humano, que pasan por dependencia económica, tradiciones, cultura, redes sociales, entre otros. La estrategia ineludible para mitigar el riesgo en afectaciones parciales o totales de inundación permanente es el reasentamiento hacia zona segura. Esta práctica clasifica como de alta complejidad en la gestión del riesgo de desastre, y es el último recurso a emplear cuando no existe otra alternativa de adaptación o mitigación [29,30].

El reasentamiento del hábitat es una medida efectiva de mitigación, pero implica los peores efectos sociales [31]. La decisión de su pertinencia para las condiciones actuales de Cuba por efecto del cambio climático, pasa por las proyecciones de inundación permanente en los asentamientos costeros. Sin embargo, es en cada caso en particular donde se requiere detallar y ajustar la medida. A todas luces es un reto como proceso social, también en términos organizativos y de recursos materiales. Por ejemplo, la nueva ubicación del hábitat es una decisión clave que suele tener respuestas comunes en Cuba y sigue la tendencia internacional de caer en el sesgo propio de lo físico [32].

Así, se ofrecen alternativas de reasentamiento hacia las cabeceras municipales u otros poblados cercanos1 con dotaciones de servicios e infraestructura urbana que abaraten costos, con poco equilibrio sobre las distancias permisibles y accesibilidad al hábitat de origen, entre otros aspectos no menos importantes de compatibilidad. Simplificar la complejidad de esta decisión tiene una influencia directa económica y social, y puede acrecentar vulnerabilidades respecto a las condiciones antecedentes [33,34]. También carece de sustento participativo y desconoce múltiples aspectos materiales y subjetivos que son determinantes en el éxito del reasentamiento, por ello es una causa típica de fracaso de la experiencia [27,35].

Si la permanencia en la zona de riesgo no es una opción, tampoco se considera sustentable reasentar a un grupo social o familia sin su consentimiento y participación. Comúnmente se prioriza ofrecer un “techo en zona segura”, y se minimiza el sentido de apego al lugar de los pobladores con su hábitat. Por ello, internacionalmente se enfatiza sobre los derechos y la ética en el tratamiento a las poblaciones afectadas por el cambio climático [36]. Estas tensiones evidencian la sensibilidad y planificación estratégica que requiere la intervención, que necesariamente implica la concertación de los actores sociales y la acción de factores endógenos para facilitar la transición desde las políticas a las acciones locales.

Caso de estudio

Carahatas es uno de los asentamientos costeros amenazados por la elevación permanente del mar. (Figura 1). Pertenece al municipio Quemado de Güines al Norte de la provincia Villa Clara. Tiene una población de 591 habitantes que habitan en 229 viviendas [37], con servicios sociales de gastronomía, recreación, consultorio médico y una escuela primaria. Existen evidencias de este asentamiento anteriores a la colonización española, siempre asociado a la actividad pesquera y una distribución espacial orientada al mar. Buena parte de la zona costera fue rellenada para la construcción de la calle principal y las viviendas en la formación definitiva del poblado, evidencia de la vulnerabilidad física ante las inundaciones del mar. (Figura 1)

Figura 1

Hábitat tradicional de Carahatas, vista hacia la calle principal.

Fuente: González G., 2019.

En intercambio con el grupo focal de carahateños, recuerdan que en las parcelas originarias era común la construcción de espacios auxiliares sobre el mar como extensión de la vivienda. Estos patrones han cambiado sustancialmente por las afectaciones de sucesivos huracanes, al punto que a día de hoy no es posible encontrar las viviendas típicas de madera y hojas de palma (guano), aunque se mantienen los modos de habitar tradicionales. La proyección de inundación permanente ante la elevación del nivel del mar para Carahatas es de afectación parcial para el año 2050 (largo plazo) y total para 2100 (muy largo plazo)2 [37]. A ello se adiciona la amenaza del impacto de huracanes, los más destructivos: el Kate en 1985, el Michelle en 2001 y el Irma en 2017.

Para la gestión de este riesgo combinado, y considerando las predicciones de aumento, no se recomienda habitar el lugar en el largo plazo (año 2050). Por eso, la alternativa estatal es reasentar al poblado hacia dos destinos que ya formaron parte de procesos anteriores, como evidencia de la búsqueda de soluciones que aprovechen infraestructura y servicios existentes. Las alternativas son hacia el poblado de Lutgardita y a la cabecera municipal, a 5 y 17 km del poblado de origen respectivamente. La primera es parte de un desarrollo agrícola ajeno al hábitat de Carahatas, donde fueron reasentados una parte importante del poblado producto del huracán Kate, en módulos de edificios multifamiliares. (Figura 2).

Figura 2

Edificio multifamiliar en Lutgardita, hacia donde se reasentaron carahateños producto del huracán Kate de 1985.

Fuente: González G., 2018.

La cabecera municipal Quemado de Güines, la segunda, ofrece mejores oportunidades en cuanto a la prestación de servicios sociales, sin embargo, tampoco es una opción atractiva para muchos3, porque la distancia y limitaciones de transporte significan renunciar a la fuente de empleo tradicional, así como cambiar sus modos de habitar, entre otros aspectos subjetivos. En ambos casos se carece de infraestructura urbana preparada, y las fuentes de empleo son incompatibles con el perfil sociológico de los carahateños pescadores. Los resultados de esas primeras experiencias de reasentamiento no fueron favorables, y empeoraron la visión popular sobre el abandono del poblado. También influye el arraigo y dependencia al hábitat tradicional, que propicia comportamientos de inmovilidad y rechazo a las medidas correctivas, comúnmente relacionados con la baja percepción del riesgo.

La percepción del riesgo de la población de Carahatas depende del tipo de amenaza natural y sus experiencias en el manejo del desastre. El grupo focal refiere que, ante eventos puntuales como huracanes, inundaciones costeras y fuertes lluvias, existe plena consciencia de los riesgos y capacidades de respuesta con el apoyo estatal; incluso se tiene conocimiento de su exacerbación como efecto del cambio climático. Sin embargo, las amenazas de lento desarrollo como la elevación del nivel del mar no tienen la misma valoración popular, se muestra incredulidad y visión de muy largo plazo para realizar labores en la actualidad.

La lectura de estas condicionantes se ha traducido en “estancamiento” de cara a la gestión del riesgo en la etapa de normalidad; buena parte de los pobladores no desean reasentarse, y menos bajo las condiciones propuestas y sin el involucramiento necesario. Por otra parte, la municipalidad no cuenta con los recursos necesarios, ni marcos metodológicos de intervención para la concertación, entre otros factores que no son objetivo del artículo. Sin embargo, la política del país es que el poblado tiene que decrecer paulatinamente, sobre todo eliminando las viviendas de la primera línea de costa.

Huracán Irma ¿recuperación sostenible?

La falta de acciones en la gestión de riesgo para la etapa de normalidad tiene un punto de inflexión con el desastre, cuando el enfoque correctivo adquiere protagonismo como indicio de adaptación al cambio climático. El desastre constituye una oportunidad para aplicar medidas como el reasentamiento forzado4. Esta práctica es una regularidad en la etapa post-desastre de asentamientos costeros cubanos, que involucra generalmente a las viviendas que clasifican como derrumbes totales (cuantitativamente inferiores a las demás afectaciones). Desde la visión estatal se invierte en zona segura durante la recuperación y se contribuye al objetivo de disminuir la densidad poblacional de estos escenarios; aunque no se valoren los efectos sociales, y el reasentamiento se considere una mera acción de cambio de lugar con beneficio de vivienda nueva.

El huracán Irma impactó a Carahatas en septiembre de 2017, el 64% de su fondo edificado fue dañado parcial o totalmente5, así como la infraestructura de servicios sociales. En la situación de desastre, está regulado que el Consejo de Defensa Nacional de la Defensa Civil, y sus niveles provincial y municipal, desempeñen el papel principal en los centros de dirección. En la fase recuperativa de Carahatas, se decidió reasentar las cinco viviendas afectadas por derrumbes totales6, mientras que a las de afectaciones parciales se les permitió la reconstrucción con material duradero como el bloque de hormigón con cubierta ligera7, ante la ausencia temprana de otras opciones. La decisión, que a todas luces fue una violación de lo establecido en las normativas, propició consolidación del hábitat hasta en zona inundable. (Figura 3).

Figura 3

Vivienda siendo reparada con materiales duraderos a escasos metros del mar.

Fuente: González G., 2018.

Bajo este esquema se desarrolló la recuperación, en la que el propio Estado realizó una cuantiosa inversión en la infraestructura de servicios sociales, que se encuentra en la zona de inundación permanente para el año 2050. En la fase de normalidad no está permitido invertir en la reparación de estas edificaciones, así como tampoco en el hábitat residencial con materiales duraderos. Las bonificaciones y subsidios a la población (que tampoco son permitidas en la normalidad), constituyeron una alta inversión estatal y también privada, sin consideración de la ubicación específica de la vivienda a recuperar. El grupo focal de carahateños comenta que “todo el que quiso pudo mejorar su casa de madera a bloque”, que, si bien no fue generalidad, sí existen ejemplos que lo demuestran. (Figura 4).

Figura 4

De madera a bloque de hormigón: recuperación de una vivienda que resistió al huracán Irma.

Fuente: González G., 2017.

La desconexión de las políticas y normativas sobre la gestión del desastre y la adaptación al cambio climático fue evidente. Bajo la situación de excepción del desastre, se realizaron acciones totalmente prohibidas y controladas en la etapa de normalidad. Para los pobladores entrevistados, fue una gran oportunidad de mejorar sus viviendas con el apoyo estatal, pero desafortunadamente apoyó el criterio de permanencia y la baja percepción del riesgo de vivir en las zonas inundables. Aunque en el grupo focal, también se cuestionan la elevada inversión en edificaciones de afectación reiterada en anteriores desastres.

La decisión de invertir en la zona de riesgo tuvo el trasfondo beneficiario de otorgar una repuesta habitacional rápida y con mejor desempeño ante futuros huracanes. Al transcurrir más de dos años de recuperación, solo el 53% del fondo habitacional estaba terminado, y el resto contaba con toda la documentación legal para culminar sus acciones constructivas en dependencia de la disponibilidad de materiales y de sus recursos propios. En este mismo período el Estado retoma la política adaptativa ante el cambio climático con la idea del reasentamiento paulatino.

Discusión de resultados

Las alternativas de adaptación y manejo del desastre en el caso de estudio tienen enfoque limitado, por eso la gestión integral del riesgo se fracciona en dependencia de las fases y las políticas asociadas. En la etapa de normalidad se aboga por el reasentamiento preventivo que, por razones comentadas, finalmente termina implementándose en la etapa post-desastre, con peores condiciones sociales, económicas y organizativas. Aunque en el caso de estudio la medida no tuvo resultados dramáticos, se reitera la regularidad de su aplicación en el momento menos adecuado tanto para el Estado como para la familia implicada.

Carahatas está destinada a desaparecer por riesgo ante la inundación permanente del mar, sin embargo, la aplicación de la política de adaptación debe ser valorada a partir de las condiciones específicas que impone el contexto. El poblado tiene un desempeño económico relevante por la actividad pesquera, además de que es el único en la costa del municipio, que habitualmente es usado con fines turísticos a pesar de la carencia de playas de calidad. También alberga a la estación biológica que gestiona la conservación del área protegida de la biosfera “Las Picúas Cayo-Cristo”, con potencial para turismo internacional de naturaleza. Todo esto es reforzado por las tradiciones y cultura local, que contribuyen al sentido comunal y apego al lugar.

La erradicación de edificaciones en la zona costera no implica la desaparición definitiva de Carahatas en consideración de estas particularidades. Es pertinente la búsqueda de alternativas adaptativas equilibradas que garanticen una solución sostenible. “Nueva Carahatas” es un asentamiento de 58 viviendas que se encuentra a 700 metros tierra adentro del poblado original, que surge ante la negativa popular de reasentamiento cuando el huracán Michelle. (Figura 5). No ha sido considerado dentro de las variantes oficiales para reasentar, y se justifica su omisión principalmente por la necesaria construcción de una plataforma de terreno compactado como suelo de base. En la visión popular es un barrio que sigue perteneciendo al poblado original, con las mismas relaciones sociales de antaño.

Figura 5

Módulos de viviendas pareadas y dúplex de “Nueva Carahatas”.

Fuente: González G., 2018.

Su identificación se definió a partir de la intervención de la universidad a través de los proyectos de colaboración mencionados, y la aplicación de una metodología para el reasentamiento concertado (investigación doctoral). “Nueva Carahatas” fue elegido popularmente como hábitat destino y tuvo la aprobación inicial del gobierno local e instituciones estatales implicadas como una alternativa a considerar. En el transcurso de dos años se desarrolló un proceso participativo que incluyó a la población, al gobierno, al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, al Arquitecto de la Comunidad y a Planificación Física del municipio. Estas acciones permitieron definir el diseño del nuevo hábitat destino, así como su futura estrategia de desarrollo económico y social.

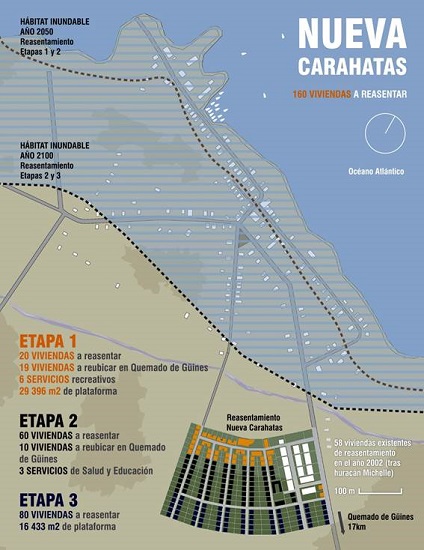

El proyecto de reasentamiento propuso una ejecución progresiva en tres etapas, que responden a la planificación municipal de la Nueva Política de la Vivienda de Cuba y la Tarea Vida. (Figura 6). A partir de un diagnóstico participativo preliminar, se determinaron las familias que sí querían abandonar definitivamente el poblado, principalmente hacia la cabecera municipal. Finalmente, se llegó a realizar una reunión organizativa del Grupo Gestor Municipal para la implementación de la Tarea Vida de Quemado de Güines, con vistas a definir aspectos preparativos de su futura ejecución. El impacto de Irma fue una ruptura abrupta a este proceso, que lamentablemente no formó parte de las alternativas recuperativas.

Figura 6

Síntesis gráfica de la solución de reasentamiento progresivo hacia “Nueva Carahatas”.

Fuente: autores, 2019.

Carahatas tiene una variante de adaptación que responde a los intereses sociales de permanencia en el entorno de origen y a la seguridad necesaria. Bajo estas garantías, la inversión para gestionar el riesgo es rentable y sostenible [15]. Si bien el reasentamiento es una actividad costosa y compleja, en el futuro puede generar ahorros considerables por la no intervención sobre eventos destructivos y la mejora de la calidad de vida. Si se calculan las inversiones correctivas durante los últimos treinta años, el resultado sería suficiente para entender este criterio, sin considerar los costos sociales. Por eso, nunca se debió destinar recursos en el área inundable, salvo para garantizar temporalidad habitacional en la búsqueda de la solución definitiva planificada.

Conclusiones

La experiencia obtenida demuestra que la adecuación de las políticas al contexto local merece ser planificada y consensuada, y no establecerse desde el sentido común de los decisores e implementadores, pues esto favorece la respuesta rápida ante la emergencia post-desastre dando lugar a un ciclo de reproducción del riesgo, como ha sido recurrente desde hace tres décadas en Carahatas y otros asentamientos costeros.

La falta de recursos y de financiamiento suele ser una barrera para la ejecución de medidas adaptativas ante el cambio climático desde la etapa de normalidad, lo que dificulta la gestión del hábitat en riesgo. La realidad demuestra que es ineficiente esperar al impacto del desastre para aplicar medidas adaptativas, que bajo el enfoque preventivo disminuyen la pérdida de vidas humanas, la infraestructura y los bienes.

La intervención en poblados costeros amenazados por el cambio climático no solo se debe orientar a eliminar la amenaza, también requiere responder a problemáticas que aquejan a la población, que normalmente tiene un lenguaje distinto al de las políticas. Por ello, elevar la calidad de vida es una meta que debe desarrollarse en apego a las tradiciones y modos de habitar, como parte de una gestión integral de riesgo de desastre. La creación de incentivos y la participación social son determinantes en este sentido; en acciones como el reasentamiento del hábitat, que lejos de las tendencias de fracaso, puede ser dinamizador de resiliencia y sostenibilidad.

Referencias bibliográficas

Naciones Unidas. ONU-Habitat - La Nueva Agenda Urbana en español [Internet]. Quito, Ecuador; 2017 [citado 21 de noviembre de 2018]. Disponible en: http://onuhabitat.org.mx/index.php/la-nueva-agenda-urbana-en-espanol

United Nations. Implementation of the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030. A/73/268. 27 July 2018. Seventy-third session [Internet]. General Assembly; 2018 [citado 10 de noviembre de 2018]. Disponible en: https://www.unisdr.org/files/resolutions/N1824255-en.pdf

UNHCR. Environment, Disasters and Climate Change [Internet]. The UN Refugee Agency. 2018 [citado 1 de noviembre de 2018]. Disponible en: http://www.unhcr.org/environment-disasters-and-climate-change.html

Bettini G. Where Next? Climate Change, Migration, and the (Bio) politics of Adaptation. Global Policy. 2017 [citado 20 de noviembre de 2019];8:33-9. Disponible en: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1758-5899.12404

IPCC. Global Warming of 1.5 °C. IPCC - SR15. [Internet]. 2018 [citado 20 de noviembre de 2018]. Disponible en: http://www.ipcc.ch/report/sr15/

CITMA. Enfrentamiento al Cambio Climático en la República de Cuba. Tarea Vida. Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente; 2017 [citado 20 de mayo de 2020]. Disponible en: http://repositorio.geotech.cu/jspui/bitstream/1234/2864/1/Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático en la República de Cuba %28Tarea Vida%29.pdf

United Nations. Resolution adopted by the General Assembly on 20 December 2017. Disaster risk reduction. A/RES/72/2/218. 25 January 2018 [Internet]. General Assembly; 2018. [citado 20 de noviembre de 2019]. Disponible en: https://www.unisdr.org/files/resolutions/N1746633-en.pdf

Entwicklung Hilft. The World Risk Report [Internet]. WeltRisikoBericht. 2018 [citado 1 de noviembre de 2018]. Disponible en: https://weltrisikobericht.de/english-2/

EM-DAT. Natural Disaster 2017 [Internet]. 2018 [citado 24 de octubre de 2018]. Disponible en: https://cred.be/sites/default/files/adsr_2017.pdf

Ha K-M. Four models on globalizing disaster management in the Asia-Pacific region: a comparative perspective. Pacific Review. mayo de 2015 [citado 20 de noviembre de 2019];28(2):211-35. Disponible en: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09512748.2014.995123?scroll=top&needAccess=true

Herzer H, Celis A, Rodríguez C, Bartolomé M. Convivir con el riesgo o la gestión del riesgo [Internet]. 2002 [citado 9 de diciembre de 2019]. (10 años en LA RED). Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/237638971_CONVIVIR_CON_EL_RIESGO_O_LA_GESTION_DEL_RIESGO1

Valdivieso Fernández P. Municipal Governance, Environmental Management and Disaster Risk Reduction in Chile. Bulletin of Latin American Research. octubre de 2017 [citado 4 de febrero de 2020];36(4):440-58. Disponible en: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/blar.12595

Sun L, Faas A j. Social production of disasters and disaster social constructs: An exercise in disambiguation and reframing. Disaster Prev and Management. 2 de octubre de 2018 [citado 20 de diciembre de 2019];27(5):623-35. Disponible en: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/DPM-05-2018-0135/full/html

Cardona O. Indicadores de Riesgo de Desastre y de Gestión de Riesgos [Internet]. 1300 New York Avenue, N.W. Washington, D.C.20577: Universidad Nacional de Colombia - Manizales. Instituto de Estudios Ambientales. Banco Interamericano de Desarrollo; 2005. [citado 20 de diciembre de 2019]. Disponible en: http://idea.unalmzl.edu.co/documentos/InformeTecnicoPrincipalIDEA.pdf

UNISDR. Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 - 2030 [Internet]. 9-11 Rue de Varembé CH 1202, Geneva Switzerland: UNISDR/GE/2015 - ICLUX EN5000 1st edition; 2015 [citado 18 de diciembre de 2018]. 37 p. Disponible en: https://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf

Lazarevski P, Gjorgon N. Disaster Risk Reduction: Conceptual Shifts. Balkan Social Science Review. junio de 2017 [citado 15 de mayo de 2019];9(9):69-86. Disponible en: http://js.ugd.edu.mk/index.php/BSSR/article/view/1903

Sarmiento J. What is the post-2015 development agenda? A look from the underlying disaster risk drivers. Disaster Prevention and Management: An International Journal. 2018 [citado 21 de febrero de 2020];27(3):292-305. Disponible en: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/DPM-03-2018-0088/full/html

United Nations. Report of the open-ended intergovernmental expert working group on indicators and terminology relating to disaster risk reduction. A/71/644. Seventy-first session. Agenda item 19 (c). 1 December 2016 [Internet]. 2016 [citado 21 de noviembre de 2019]. Disponible en: https://www.preventionweb.net/files/50683_oiewgreportenglish.pdf

Müller DG. Disaster Risk Management [Internet]. http://www.bmz.de/en/. 53113 Bonn, Germany: Federal Ministry for Economic Cooperation and Development; 2015. [citado 21 de noviembre de 2019] Disponible en: http://www.bmz.de/en/

Ávila-Toscano JH, Vivas Cortés OA, Herrera Flórez A, Jiménez Díaz M. Gestión del riesgo de desastres en el Caribe Colombiano desde la óptica de organismos de socorro y administraciones locales: el caso del Sur Atlántico. Revista Luna Azul [Internet]. 2016 [citado 21 de noviembre de 2018];(42). Disponible en: http://www.redalyc.org/resumen.oa?id=321744162019

Consejo de Defensa Nacional. La Directiva No. 1, del Presidente del Consejo de Defensa Nacional, “Para la Reducción de Desastres”. 2010.

Pardo R, Macareño LA, Parra A, Gely G, Cobas W, Costa RR, et al. Guía Metodológica para la Organización del proceso de Reducción del Riesgo. [Internet]. Defensa Civil, PNUD, ONU-HABITAT. Cuba; 2017 [citado 19 de diciembre de 2019]. Disponible en: https://www.preventionweb.net/files/59362_guiametodologicaparaorganizacionrrd.pdf

Milanés C. La experiencia de la región Suroriental de Cuba en el enfrentamiento al cambio climático. Arquitectura y Urbanismo. [Internet]. 2015 [citado 30 de mayo de 2020];36(2):[120-7 pp]. Disponible en: http://rau.cujae.edu.cu/index.php/revistaau/article/view/339.

Milanés C, Hidalgo RV. Ciudades bajo riesgo costero: los casos de Santiago de Cuba y Portoviejo. Arquitectura y Urbanismo . [Internet].2018 [citado 30 de mayo de 2020]; 39(2):[31-44 pp]. Disponible en: http://rau.cujae.edu.cu/index.php/revistaau/article/view/501.

Gebauer C, Doevenspeck M. Adaptation to climate change and resettlement in Rwanda. Area. marzo de 2015 [citado 18 de diciembre de 2019];47(1):97-104. Disponible en: https://rgs-ibg.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/area.12168

Lindegaard LS. Adaptation as a political arena: Interrogating sedentarization as climate change adaptation in Central Vietnam. Global Environmental Change. 2018 [citado 12 de noviembre de 2019];49:166-74. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959378017312360

Cornes IC, Cook B. Localizing climate change: heatwave responses in urban households. Disaster Prev and Management . 9 de marzo de 2018 [citado 12 de noviembre de 2019];27(2):159-74. Disponible en: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/DPM-11-2017-0276/full/html

Decreto-Ley No 212. Gestión de la zona costera. Sección 1era, Artículo 1.; 2000.

Thaler T. The challenges of voluntary resettlement processes as a need under changing climate conditions. En: Property Rights and Climate Change: Land Use under Changing Environmental Conditions. 2017 [citado 15 de diciembre de 2019]. p. 25-38. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/320372802_The_challenges_with_voluntary_resettlement_processes_as_a_need_under_changing_climate_conditions

Hu ZJ. Preventive resettlement and risk reduction strategy analysis in disaster risk management system. Advanced Materials Research. 2014 [citado 15 de diciembre de 2019];838-841:2185-9. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/271633388_Preventive_Resettlement_and_Risk_Reduction_Strategy_Analysis_in_Disaster_Risk_Management_System

Ayeb-Karlsson S, Smith CD, Kniveton D. A discursive review of the textual use of ‘trapped’ in environmental migration studies: The conceptual birth and troubled teenage years of trapped populations. Ambio. 2018 [citado 15 de diciembre de 2019];47(5):557-73. Disponible en: https://link.springer.com/article/10.1007/s13280-017-1007-6

Hurtado JG, Chardon A-C. Vivienda social y reasentamiento, una visión crítica desde el hábitat [Internet]. Manizales: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ingeniería y Arquitectura: Editorial Blanecolor S.A.S.; 2012 [citado 6 de diciembre de 2018]. Disponible en: http://www.bdigital.unal.edu.co/9432/7/Vivienda%20Social%20y%20Reasentamiento.pdf

Usamah M, Haynes K. An examination of the resettlement program at Mayon Volcano: what can we learn for sustainable volcanic risk reduction? Bull Volcanol. 1 de mayo de 2012 [citado 6 de diciembre de 2019];74(4):839-59. Disponible en: https://link.springer.com/article/10.1007/s00445-011-0567-8

Islam MR, Khan NA. Threats, vulnerability, resilience and displacement among the climate change and natural disaster-affected people in South-East Asia: an overview. Journal of the Asia Pacific Economy. 2018 [citado 6 de diciembre de 2019];23(2):297-323. Disponible en: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13547860.2018.1442153

Marchezini V. The power of localism during the long-term disaster recovery process. Disaster Prev and Management . 5 de septiembre de 2018 [citado 12 de diciembre de 2019];27(5):546-55. Disponible en: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/DPM-05-2018-0150/full/html

Draper J, McKinnon C. The ethics of climate-induced community displacement and resettlement. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change. 1 de mayo de 2018 [citado 6 de diciembre de 2019];9(3):e519. Disponible en: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/wcc.519

DMPF. Quemado de Güines. Plan General de Ordenamiento Urbano del asentamiento costero de Carahatas. Departamento Municipal de Planificación Física. Quemado de Güines; 2015.

Notas

Notas de autor

Declaración de intereses