Artículos de Investigación

Evaluación de la situación actual de las Áreas Naturales Protegidas del Estado de México

Evaluation of the Current Situation of the Natural Protected Areas of the State of Mexico

Evaluación de la situación actual de las Áreas Naturales Protegidas del Estado de México

Quivera. Revista de Estudios Territoriales, vol. 21, núm. 2, pp. 113-129, 2019

Universidad Autónoma del Estado de México

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional.

Recepción: 29 Noviembre 2018

Aprobación: 28 Febrero 2019

Resumen: En México, las Áreas Naturales Protegidas (ANP) se consideran una valiosa estrategia de conservación de la biodiversidad de zonas que permitan salvaguardar la diversidad en sus diferentes niveles, así como la riqueza cultural. El Estado de México es la entidad que cuenta con un mayor número de ANP a nivel nacional, las cuales son administradas tanto por la CONANP como por la CEPANAF; sin embargo, es necesario evaluar la situación actual de dichas áreas desde el número, su categoría de manejo y los programas de manejo. Para ello, del prontuario de ANP del Estado de México se obtuvo información sobre el número de áreas administradas por la CONANP y por la CEPANAF, año de decreto, categorías y superficie. Por otro lado, se obtuvieron los programas de manejo disponibles para evaluar su situación. Los resultados muestran que el mayor número de ANP se decretó en dos intervalos: 1971-1980 y 2001-2010. Los parques estatales son la categoría que cuenta con un mayor número; y en cuanto a la superficie, son los parques estatales santuarios del agua y forestales las áreas que presentan una mayor extensión. Respecto a los programas de manejo, sólo el 10% se encuentra publicado. Del presente trabajo se concluye que es necesario analizar la efectividad de las ANP del Estado de México, considerar su extensión y elaborar los Programas de Manejo (PM) de las áreas con más de 20 años que carecen de él.

Palabras clave: áreas naturales protegidas, conservación de la biodiversidad, programas de manejo, CEPANAF.

Abstract: In Mexico, Natural Protected Areas (NPA) are considered a valuable strategy for the conservation of biodiversity in areas that allow safeguard diversity at different levels, as well as cultural wealth. The State of Mexico is the entity with the largest number of NPAs at the national level, which are managed by both CONANP and CEPANAF, however, it is necessary to assess the current situation of these areas from the number, their management category, and management programs. Regarding this, from the NPA compendium of the State of Mexico information was obtained on the number of areas administered by CONANP and by CEPANAF, year of decree, categories and area. On the other hand, the available management programs were obtained to evaluate their situation. The results show that the highest number of NPA was decreed in two intervals: 1971-1980 and 2001-2010. The state parks are the category that counts with the highest number, in terms of area, they are the state parks sanctuaries of water and forest, the areas that have a greater extension. Relating to management programs, it was found that only 10% is published. From the present work it is concluded that it is necessary to analyze the effectiveness of the NPAs of the State of Mexico, consider the extent they have, as well as elaborate the management programs (MP) of the areas that have more than 20 years without it.

Keywords: natural protected areas, biodiversity conservation, management programs, CEPANAF.

Introducción

Para definir las Áreas Naturales Protegidas (ANP) es fundamental describir biodiversidad o diversidad biológica y conservación ambiental a fin de conceptualizar área natural protegida. La definición actual de biodiversidad es reflejo de varios acontecimientos históricos; uno de ellos fue en el siglo XIX, cuando Charles Darwin, en su obra El origen de las especies, plasmó que la diversidad es el resultado de un proceso de interacción y relaciones sistemáticas entre las especies y con los procesos geológicos, es decir, como señala Nuñez, et. al (2003), la biodiversidad es consecuencia de un proceso evolutivo. El término más reciente de biodiversidad refiere al concepto en diferentes niveles: desde los genes, especies, hasta los ecosistemas de los cuales forman parte las especies; además, incluye a los paisajes o regiones donde se engloban dichos ecosistemas y, al igual que Darwin, refiere que incluye los procesos ecológicos y evolutivos (CONABIO, 2018) .

Así, la biodiversidad se puede definir como la variabilidad de organismos en todos los niveles de organización dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas, resultado de un proceso sistemático y evolutivo y que se puede analizar en un espacio y en un tiempo determinados.

El concepto fue evolucionando de tal forma que en 1992 se convirtió en un tema clave durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo llamada Cumbre de la Tierra, donde surge el Convenio sobre la Diversidad Biológica, en la cual uno de los temas de interés es la conservación de la biodiversidad (Loa y Durand, 1998).

Por otra parte, el término conservación fue acuñado en 1908 por Gifford Pinchot, y fue definido en 1961 por Rose como “la distribución óptima de los recursos naturales, humanos y culturales en el esquema del desarrollo nacional, para garantizar una máxima seguridad económica y social”, y, posteriormente, en 1962, fue interpretado por John Fitzgerald Kennedy como “el uso sabio de nuestro medio ambiente; esto es, la más alta forma de ahorro nacional, es decir, la prevención del desperdicio y el deterioro” (Owen, 1977) .

A nivel internacional, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y Recursos Naturales (UICN, 2018) define a la conservación como “la utilización humana de la biosfera para que rinda el máximo beneficio sostenible a la vez que mantiene el potencial necesario para las aspiraciones de futuras generaciones”. Un concepto integral establece que la conservación es la administración del uso humano de la biosfera de modo que pueda producir los mayores beneficios sustentables para las generaciones actuales y a la vez mantener sus posibilidades de satisfacer las necesidades y aspiraciones de las futuras.

En consecuencia, la conservación es positiva y comprende la preservación, el mantenimiento, la utilización sustentable, la restauración y el mejoramiento del entorno natural” (Fajardo, et. al 2011). Con las prácticas de conservación, diversos aspectos se ven beneficiados, como los ecológicos, éticos, estéticos, espirituales y científicos, incluso los económicos (CONABIO, 2018). Sin embargo, una pregunta que surge es: ¿cuáles son las zonas estratégicas para la conservación?

En el mundo, las zonas o regiones con alta biodiversidad son prioritarias para la conservación; éstas también son conocidas como países megadiversos. México es considerado así ya que forma parte del selecto grupo de naciones poseedoras de la mayor cantidad de animales y plantas. A nivel mundial, México ocupa el cuarto lugar dentro de los 12 países catalogados como megadiversos (CONABIO, 2016). Es así que entre una de las diversas formas o estrategias de conservación se encuentra el establecimiento de las ANP, las cuales a nivel internacional han sido reconocidas como el instrumento de mayor importancia para promover la conservación de la biodiversidad y sus servicios ambientales.

Dado que las ANP son una estrategia de conservación, es importante conceptualizar el término. A pesar de que existen diversos conceptos, las definiciones de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2007), de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA, 2018) y del Código para la Biodiversidad del Estado de México (CBEM, 2005) convergen en que las ANP son sitios dedicados para conservar la biodiversidad, considerando que se encuentran enmarcados en un contexto social y cultural.

El concepto de ANP que se establece como marco del presente trabajo es el determinado en el Código para la biodiversidad del Estado de México:

son las zonas del territorio del Estado de México respecto de las cuales ejerza su jurisdicción y en las que los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad humana y que requieran ser restaurados o preservados para salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres, lograr el aprovechamiento racional de los elementos y recursos naturales mejorando la calidad del ambiente en los centros de población y sus alrededores (CBEM, 2005).

En México, las ANP constituyen el principal instrumento que el gobierno ha elegido para canalizar los esfuerzos de conservación de la diversidad biológica. En la actualidad, existen 182 áreas naturales de carácter federal que representan 90’839,521.55 hectáreas; aproximadamente, el 18.16% del territorio nacional, que son administradas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP); de las cuales, 67 son parques nacionales, 44 son reservas de la biosfera, 40 áreas de protección de flora y fauna, 18 santuarios, ocho áreas de protección de recursos naturales y cinco monumentos naturales (CONANP, 2018).

El Estado de México cuenta con 97 Áreas Naturales Protegidas. Es la entidad con el mayor número de ellas en el país. Suman un total de 987,497.19 ha, que representan aproximadamente el 43.91% del territorio estatal; de las cuales, 12 son administradas por CONANP y 85 por la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF). Nueve de ellas son parques nacionales, 53 parques estatales, 12 reservas ecológicas estatales, cuatro parques municipales, seis parques urbanos, una reserva ecológica federal, un área de protección de flora y fauna y un área de protección de recursos naturales y diez sin decreto (CEPANAF, 2018).

A pesar de que el Estado de México, a nivel nacional, es la entidad con el mayor número de ANP, los estudios realizados en torno a esta temática son aislados. Algunas investigaciones se vinculan con la importancia de la captación de agua en el Parque Estatal Santuario del Agua Corral de Piedra, así como con el valor de estos sitios como estrategias de política ambiental (Martínez, et. al 2009).

Asimismo, se han realizado diversos estudios en el Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca relacionados con la evaluación de la calidad del agua mediante parámetros físico-químicos, con la estimación de la producción de agua superficial (Rojas, et. al 2006) y con la caracterización mediante sistemas de información geográfica para identificar las tendencias ambientales de alguna región en particular de un ANP de amplia extensión (Valdés, et. al 2011); otro estudio se encuentra basado en la caracterización de bosques y sotobosques (Mejía, et. al 2018).

Algunas otras investigaciones sobre las áreas protegidas se encuentran relacionadas con la identificación de escenarios de gobernanza en materia de conservación y aprovechamiento de los recursos naturales en corredores turísticos, caso particular Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca (Esquivel, et. al 2014), o la evaluación de la capacidad de carga en senderos que recorren los visitantes en el Centro de Cultura y Conservación ambiental en Piedra Herrada (Puente, et. al 2011).

Sin embargo, a pesar de las contribuciones anteriores, no existe un estudio donde se analicen de manera integral las ANP del Estado de México, por lo que el objetivo de este estudio es reflexionar sobre la evolución de las ANP desde el registro del primer decreto hasta el último, así como la superficie cubierta de acuerdo con cada categoría, la situación de los programas de manejo y los principales problemas que se presentan, para con ello enfatizar en los aspectos importantes para mejorar su administración.

Metodología

Para realizar el análisis, se obtuvieron datos de los decretos de las ANP del Estado de México a partir del Prontuario de las áreas naturales protegidas del Estado de México, disponible en la página de CEPANAF, y se obtuvieron los siguientes datos: a) número total de ANP, b) categorías de manejo, c) número de ANP administradas por CONANP y por CEPANAF, d) superficie cubierta por categoría de manejo.

Con respecto a los programas de manejo, se evaluó: cuántas y cuáles ANP cuentan con programa de manejo, cuántas son federales y cuántas estatales, el año de publicación de los programas de manejo comparado con el año de decreto del ANP y los principales problemas de estas ANP. Debido a que los programas de manejo, principalmente de las ANP con decreto estatal no se encuentran disponibles en línea, se obtuvieron mediante solicitud en las oficinas de la CEPANAF. Con los datos adquiridos, se elaboraron gráficas y cuadros para realizar la evaluación de la situación actual de las ANP.

Resultados

Para los resultados del presente trabajo, sólo se considerarán las ANP con decreto; de las 97 ANP que reporta CEPANAF, ocho carecen de decreto y, por consiguiente, no se puede obtener ningún tipo de información; entonces, se hará referencia a 91 ANP.

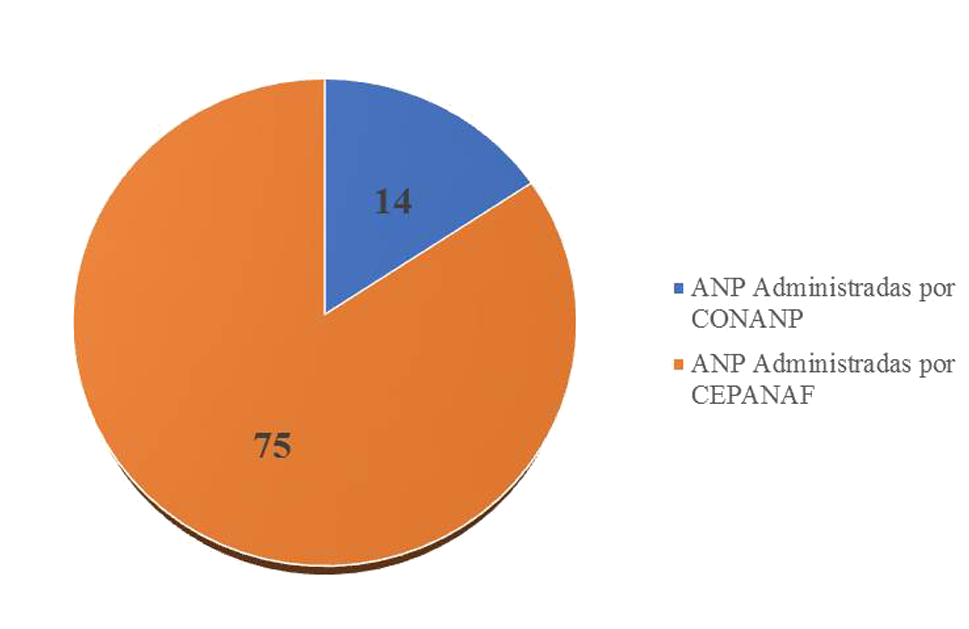

En el Estado de México hay 14 ANP federales administradas por CONANP con las categorías de parques nacionales, reservas ecológicas federales, área de protección de recursos naturales y área de protección de flora y fauna y 75 que son administradas por CEPANAF (gráfica 1), con las categorías de parques estatales, parques estatales santuarios del agua y forestales, reservas ecológicas estatales, parques municipales y parques urbanos.

Gráfica 1.

Número de ANP administradas por la CONANP y número de ANP administradas por la CEPANAF

Fuente: elaboración propia con base en los datos del prontuario de CEPANAF.

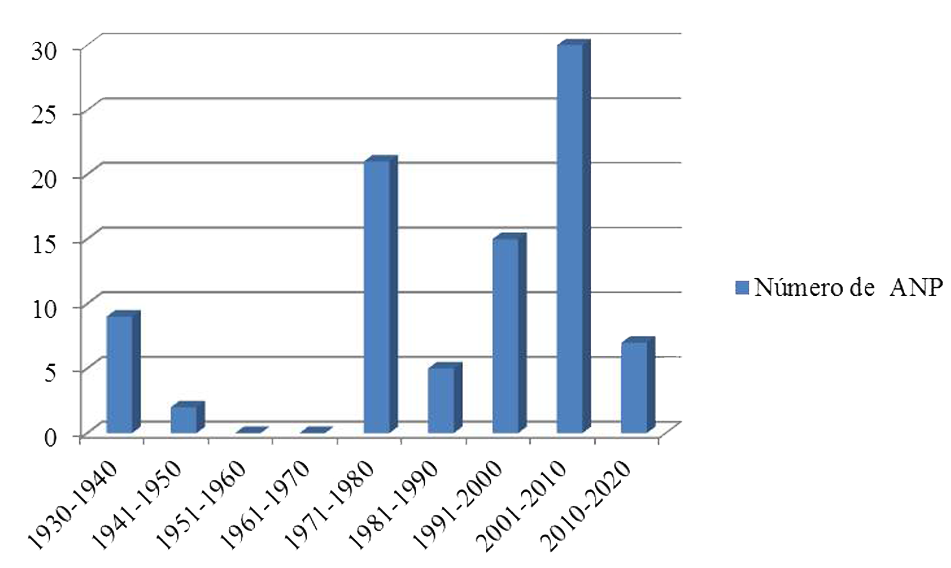

En relación con la evolución histórica, de 1936 a 2017 se crearon 91 ANP. Durante el periodo 2001-2010 se crearon 30 ANP, que es el mayor número respecto al resto de los decenios, y en la última década se crearon siete ANP, lo cual parece demostrar el interés de su creación. Por otra parte, las 11 ANP creadas entre las décadas de 1930-1950 son administradas por CONANP (gráfica 2).

Gráfica 2.

Evolución del número de las ANP desde el decreto de la primera hasta la publicación de la última en la Gaceta

Fuente: elaboración propia con base en los datos del prontuario de CEPANAF.

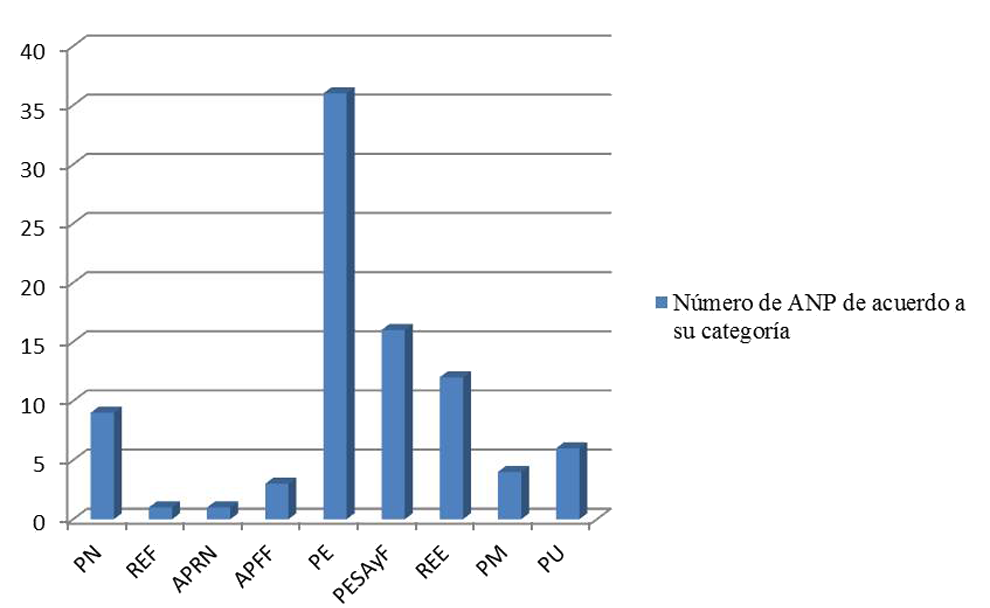

Respecto a las categorías de manejo, los parques estatales y los parques estatales santuarios del agua y forestales cuentan con un mayor número. El 51.4% de los parques estatales se decretaron entre 1970 y 1980, mientras que los santuarios del agua y forestales, equivalente al 88.2%, se decretaron entre 2000-2010 (gráfica 3).

Gráfica 3.

Clasificación y número de ANP de acuerdo con las diferentes categorías

Fuente: elaboración propia con base en los datos del prontuario de CEPANAF.

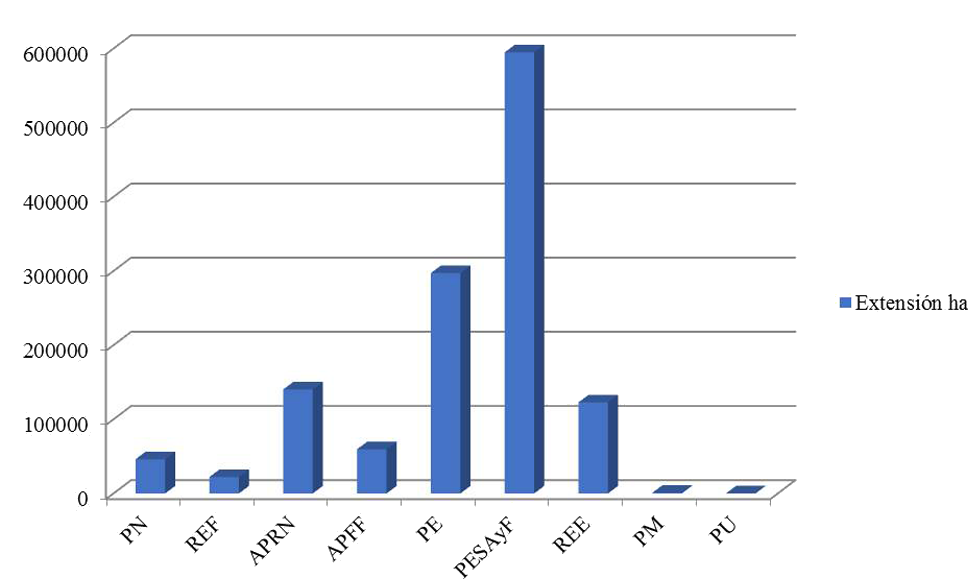

En relación con la extensión que ocupan las categorías por ha, se encontró que los santuarios del agua y forestales ocupan la mayor superficie con 594,419 ha, esto es, el 60.23% del territorio del estado con ANP con decreto; a pesar de que los parques estatales son 20 más con respecto a los santuarios del agua y forestales, ocupan una superficie de 297,282 ha, es decir, 50% menos de superficie. A pesar de que el Área de Protección de Recursos Naturales es sólo una, ocupa el tercer lugar en extensión (gráfica 4).

Gráfica 4.

Extensión territorial que ocupan las diferentes categorías de manejo

Fuente: elaboración propia con base en los datos del prontuario de CEPANAF.

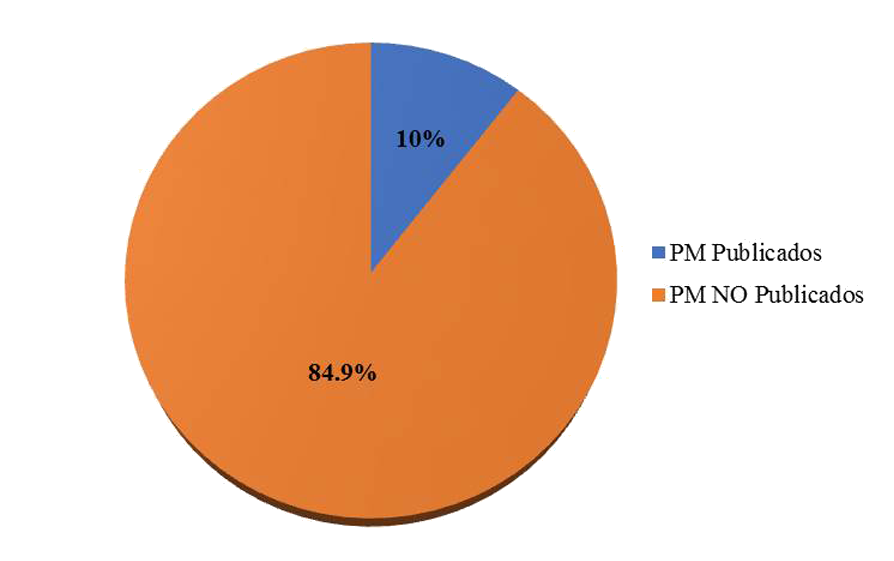

De las 91 ANP con decreto, 30 tienen programa de manejo, es decir, el 32.9%; considerando a las 30 ANP que cuentan con PM como el 100%, sólo el 10% se encuentra publicado, lo cual corresponde a tres ANP administradas por CONANP (gráfica 5): Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca y Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca. Los 27 PM restantes se solicitaron por oficio a la CEPANAF.

Gráfica 5.

Porcentaje de los programas de manejo publicados y no publicados en las páginas oficiales

Fuente: elaboración propia con base en los datos del prontuario de CEPANAF.

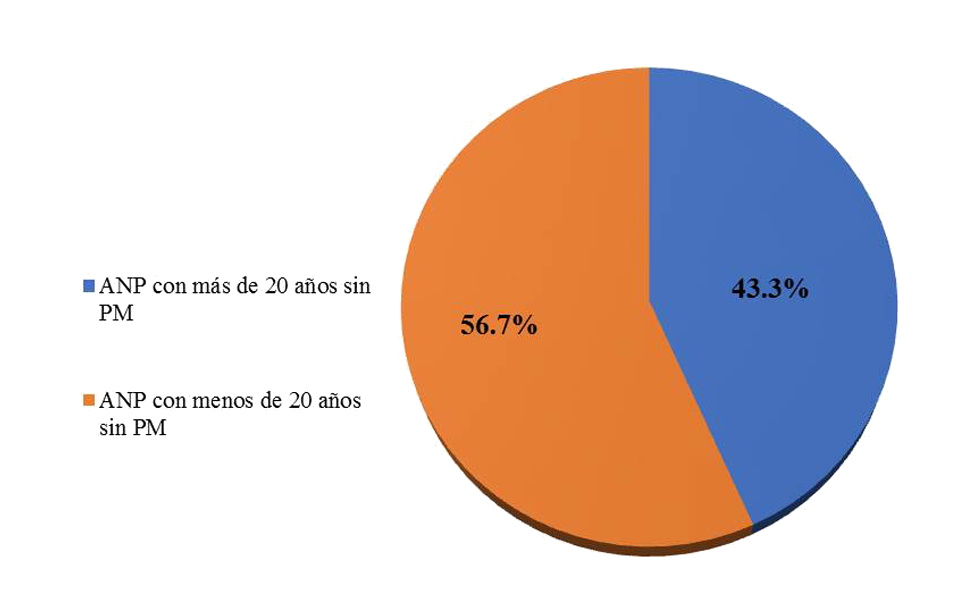

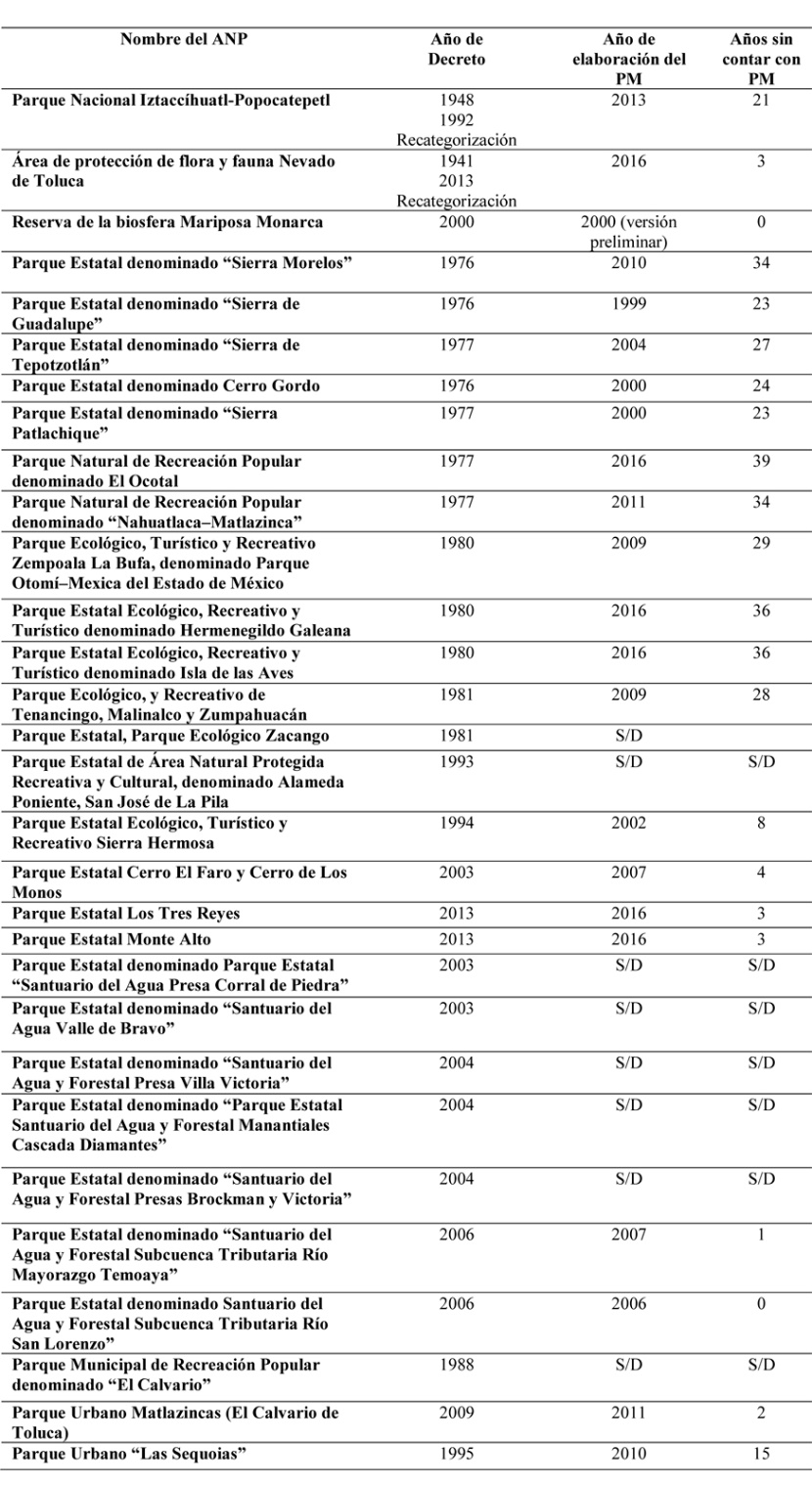

Por otro lado, del total de las ANP con programa de manejo, 13 cuentan con más de 20 años sin programa de manejo, es decir, el 43.3%, y, de acuerdo con el artículo 65 de la LGEEPA, una vez que el ANP cuenta con el decreto, el programa de manejo se debe formular dentro del plazo de un año a partir de la fecha de decreto (gráfica 6 y cuadro 1).

Gráfica 6.

Porcentaje de ANP con más y menos de 20 años sin programa de manejo

Fuente: elaboración propia con base en los programas de manejo disponibles en la página de la CONANP y los que se obtuvieron en la CEPANAF.

Cuadro 1.

Áreas naturales protegidas que cuentan con programa de manejo y su comparación entre el año de decreto y el año en que se elaboró el programa

Fuente. elaboración propia con base en CONANP (2018) y en los programas de manejo proporcionados por la CEPANAF.

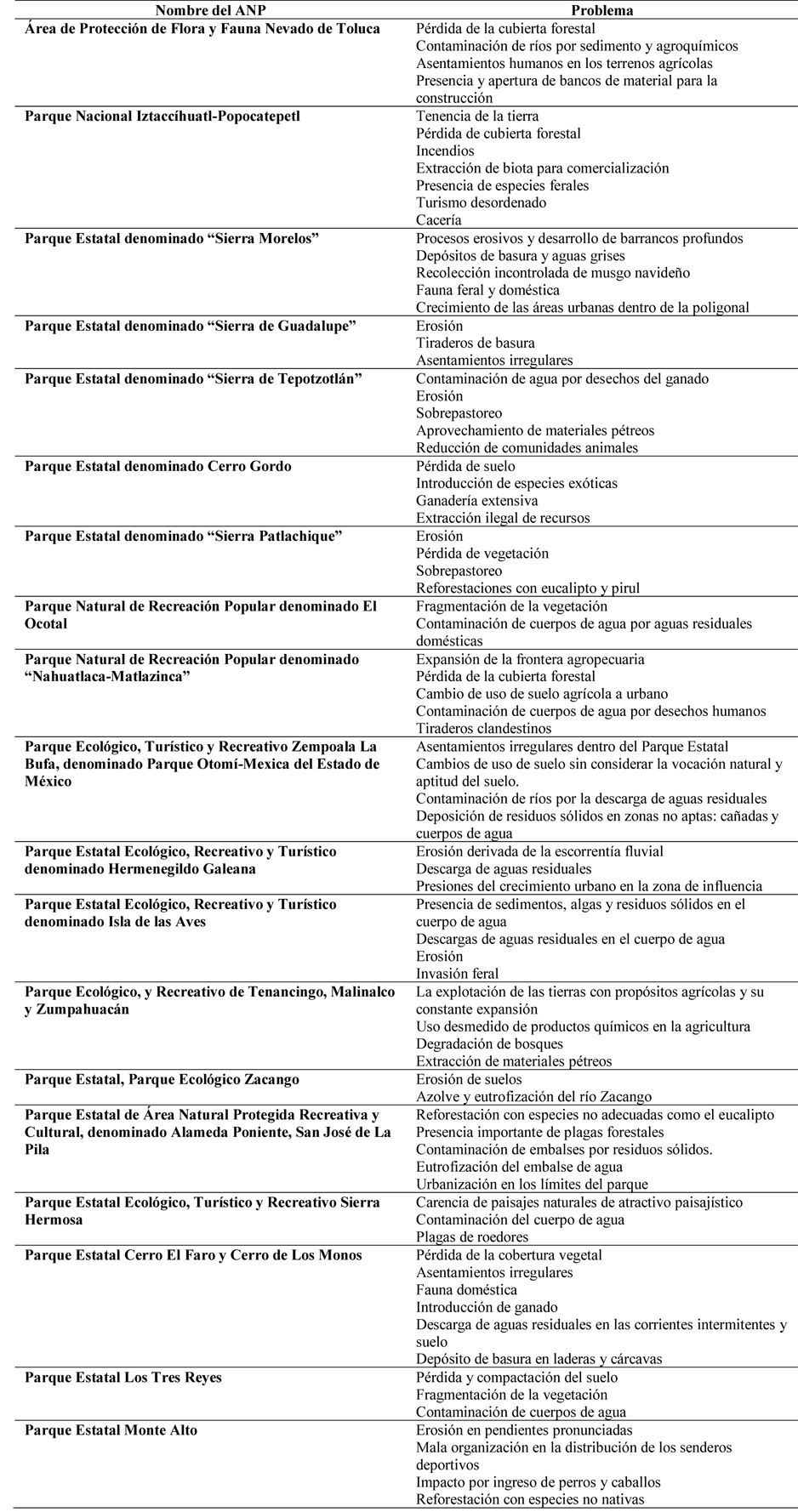

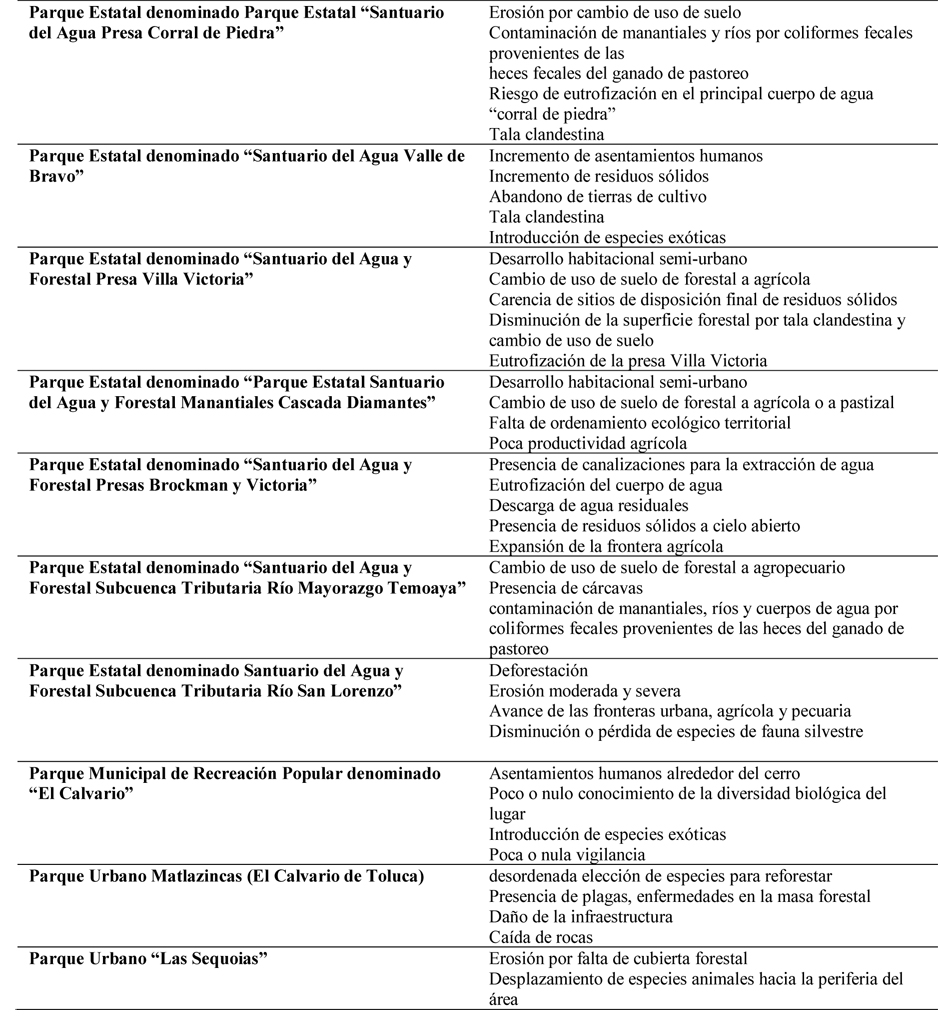

Los principales problemas reportados dentro de las ANP con programa de manejo son: pérdida de cubierta forestal, erosión, contaminación de cuerpos de agua por desechos provenientes del ganado y por descarga de aguas residuales, pérdida de cobertura forestal, asentamientos humanos irregulares, reforestación con especies no aptas, entre otros (cuadro2). Aunque se encontraron generalidades, cada área tiene problemas particulares y, por lo tanto, las líneas o estrategias de acción deben responder a dichas situaciones.

Cuadro2.

Principales problemáticas de las ANP que cuentan con programa de manejo

Continuación:

Elaboración propia con base en los programas de manejo proporcionados por CEPANAF.

Discusión

El Estado de México se caracteriza por la presencia de regiones montañosas, valles intermontanos, lomeríos y llanuras que van desde los 300 hasta más de 5,500 msnm. Fisiográficamente, el 75% de la superficie estatal corresponde a la provincia del eje neovolcánico transversal y el 24.5% restante a la sierra madre del sur; las diferencias altitudinales y provincias fisiográficas permiten que se presenten diversas comunidades vegetales, como: bosques de oyamel, pino y encino, como géneros dominantes o en asociaciones; también se muestran pastizales, selva baja caducifolia, así como pastizal y vegetación de alta montaña (Ceballos, et. al 2009).

Dentro de los ecosistemas mencionados, los diversos grupos taxonómicos ascienden a 3,524 especies de plantas, 125 de especies de mamíferos y 490 de aves, cifras que proporcionan un panorama de la riqueza biológica con la que cuenta el estado (Ceballos, et. al 2009). No obstante, esta diversidad biológica se encuentra seriamente amenazada por el cambio de uso de suelo, así como por el crecimiento de la población humana y sus desmedidos requerimientos de recursos. Al igual que en el resto del país, el Estado de México adoptó una de las estrategias de conservación in situ que son las Áreas Naturales Protegidas (ANP).

Tanto la UICN (2007) como la CONANP (2007) establecen que las áreas protegidas son sitios que, además de tener el objetivo de conservación de la biodiversidad, deben estar debidamente administrados y tener un compromiso vinculante con acuerdos legales en los diferentes niveles, internacional, federal, estatal y municipal.

En el Estado de México, del total de las ANP, 14 se encuentran administradas por la CONANP bajo los mismos lineamientos que las ANP del resto del país de competencia federal; lo anterior se refleja en la proyección que algunas de ellas tienen a nivel internacional, tal es el caso del Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca, Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca.

Las 75 áreas restantes las administra CEPANAF; habría que realizar un análisis de cuáles ANP tienen una proyección importante, en principio, a niveles estatal y nacional, ya que, de acuerdo con la CONABIO, debe existir un compromiso vinculante entre las áreas protegidas estatales con las federales para así lograr una conservación integral y cumplir con el objetivo central de las ANP.

Respecto a la evolución histórica de las ANP en el Estado de México, la primer ANP se decretó en 1935 con el Parque Nacional Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla y la última en 2017 con el Parque Ambiental Bicentenario, es decir, tienen una historia de 82 años; cabe destacar que el 23% del total se decretó entre 1971 y 1980 y el 32.9% entre 2001 y 2010. Un aspecto relacionado directamente con lo anterior es que 10 de 35 parques estatales se decretaron en la década de los 70 mientras que 11 se crearon en la década del 2000, algo similar ocurre con los santuarios del agua, ya que 16 de 17 se decretaron en la misma década.

En la historia de las ANP de México, De la Maza (1999) realizó un estudio cronológico donde menciona que el establecimiento de estas áreas obedece más a propuestas políticas que de conservación, tal es el caso de los parques nacionales que fueron decretados durante la administración del Presidente Lázaro Cárdenas del Río (1934-1940) y bajo la propuesta y supervisión de Miguel Ángel de Quevedo. Mientras que las reservas de la biósfera surgen a partir de que en la Cumbre de Río el Hombre y la Biosfera se gesta la categoría donde México se comprometió a establecer estrategias contundentes de conservación del patrimonio natural.

Para el caso del Estado de México, no se encontró información respecto a la evolución histórica; únicamente se obtuvo comunicación personal con el Biol. Wilfrido Contreras Domínguez, participante activo en el movimiento mexicano en pro de la conservación de la naturaleza, quien menciona como una de las razones de este movimiento el hecho de que los bosques que caracterizan la mayor parte del territorio se encontraban bajo la presión de la tala clandestina.

De ahí que desde 1923 y, por lo menos, hasta 1949, el gobierno federal publicó diversos decretos bajo la denominación de Zonas Protectoras Forestales o Zonas Hidrológico Forestales para proteger los bosques y las cuencas hidrológicas en varias entidades del país y en particular en el Estado de México. Es importante destacar que las administraciones subsecuentes no prestaron la atención debida a esas áreas y, como consecuencia, prácticamente quedaron en el olvido. Ésta puede ser la razón por la cual entre 1951 y 1979 no hay decretos de ANP.

Además de la importancia en cuanto al número de áreas protegidas, una gran interrogante sería: ¿es mejor conservar varias áreas con poca extensión o pocas áreas con gran extensión? Una de las teorías que pretende resolver esta cuestión es la de biogeografía de islas de MacArthur y Wilson (Yu y Lei, 2001), la cual retoma la biología de la conservación (Groom, Meffe y Carroll, 2006), donde se propone que sería mejor establecer varias áreas pequeñas pero conectadas una con otra, pocas áreas de gran extensión, ya que su administración se puede volver compleja.

En este sentido, a pesar de que los 16 santuarios del agua ocupan la mayor extensión en ha con respecto al resto de las ANP (gráfica 3), la mayoría de estas áreas se encuentran en más de un municipio. Así, partiendo de la premisa que establece la Biología de la Conservación, en pocas áreas con una gran extensión se puede diluir el objetivo por el cual se crearon o se puede volver compleja su administración.

Un aspecto importante del objetivo de creación de estas ANP es garantizar la recarga de acuíferos, así como el abasto de agua a la población; sin embargo, de acuerdo con los estudios que se revisaron en algunas áreas con esta categoría, el problema principal es la contaminación de los cuerpos de agua por diferentes causas, ya sean domésticas o pecuarias, como es la presa Villa Victoria (IMTA y Fundación Gonzalo Río Arronte, 2012) o industriales en la presa Antonio Alzate (CAEM, 2012).

Por otra parte, el APRN Malacatepec-Tilostoc, administrada por CONANP, ocupa el tercer lugar en extensión; los ejidatarios del Paraje Piedra Herrada, ubicado dentro del polígono de esta área, mencionan que la tala clandestina, los incendios y las plagas maderables se han controlado, lo cual responde a que el ecosistema se encuentra en equilibrio. Aunado a ello, los ejidatarios realizan actividades de ecoturismo en la época de arribo de la mariposa monarca, lo cual les generan beneficios económicos en algunos meses (Vázquez, 2018).

Dado que las ANP son sitios que deben ser debidamente administrados, la LGEEPA, como máxima ley en derecho ambiental en México, establece que todas las áreas protegidas con decreto deberán contar un programa de manejo, el cual la LGEEPA en su Reglamento en Materia de Áreas Naturales Protegidas (RANP) lo define como el instrumento rector de planeación y regulación que establece actividades, acciones y lineamientos básicos para la operación y administración del área natural protegida.

De acuerdo con el artículo 65 de la LGEEPA, el programa se formulará dentro del plazo de un año contado a partir de la publicación de la declaratoria respectiva en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, el artículo 77 del reglamento de la LGEEPA en materia de áreas naturales protegidas indica que el programa de manejo será revisado por lo menos cada cinco años con el objeto de evaluar su efectividad y proponer posibles modificaciones.

En el Código para la Biodiversidad del Estado de México (CBEM) se define al Programa de Manejo como “el componente orientado hacia la ejecución de un plan de acciones que identifica necesidades, establece prioridades y organiza acciones a corto, mediano y largo plazo a efecto de preservar y conservar la biodiversidad y controlar el uso y aprovechamiento sostenible de los elementos y recursos naturales de un área determinada”.

Además, una vez que se concluye el proceso de elaboración y aprobación de los programas de manejo, la CONANP establece que deben estar disponibles para consulta del público en general. Para las ANP consideradas en el presente estudio es fundamental destacar que sólo el 32.9% cuenta con programa de manejo, pero que de ellas sólo el 10% se encuentra publicada.

Entonces, si no se cuenta con dicho instrumento, no se establecen los lineamientos, los objetivos, las metas y las acciones del área a partir del diagnóstico ecosistémico y socioeconómico, como lo establecen los términos de referencia para la elaboración de los programas de manejo de la CONANP. De tal manera que no hay ninguna directriz para su administración y los sitios quedan como áreas de papel.

En la página de Internet de la CEPANAF se reporta que a la fecha se cuentan con 38 programas de manejo publicados, sin embargo, no se encuentran disponibles. Para el presente trabajo se solicitaron los programas de manejo disponibles en las oficinas de la CEPANAF y se obtuvieron 27. Los datos anteriores reflejan una aridez importante respecto a la elaboración, dado que, como se mencionó, las ANP en el Estado de México cuentan con una historia de 84 años. La principal limitante relacionada con la falta de seguimiento es la carencia de recursos humanos capacitados y, principalmente, de presupuesto, ya que un porcentaje significativo está destinado al mantenimiento del parque ecológico, zoológico, recreativo y turístico denominado “Tollocan-Calimaya, conocido como Zoológico de Zacango (CEPANAF, 2018).

Otro aspecto fundamental de los programas de manejo es la identificación de los problemas del área, a fin de plantear estrategias de acción que permitan cumplir con los objetivos y las metas por los cuales se estableció dicha ANP. De acuerdo con los programas de manejo analizados, los principales conflictos son: cambio de uso de suelo, asentamientos humanos irregulares y contaminación de cuerpos de agua.

Con base en estos problemas, en algunos programas de manejo se establecen líneas de acción a seguir; por ejemplo, el programa anual de reforestación que coordinan instituciones gubernamentales y poseedores, el diagnóstico de áreas degradadas, el saneamiento del cuerpo de agua para frenar o minimizar los efectos negativos que genera la descarga de aguas residuales y desechos sólidos, la construcción de zanjas trincheras para disminuir la velocidad de los escurrimientos superficiales y la erosión y conducir los escurrimientos a velocidades no erosivas, así como el programa de manejo de residuos sólidos en las sub zonas de uso público y turístico dentro del parque. En el caso de los programas de manejo, se tendrían que analizar para evaluar si cumplen los lineamientos establecidos por la LGEEPA y por el CBEM para su elaboración, así como su proceso de ejecución y efectividad.

Conclusiones

De las 91 ANP del Estado de México con decreto, 14 son administradas por CONANP; de ellas, sólo tres tienen programa de manejo publicado. Las 77 restantes son administradas por CEPANAF y ninguna cuenta con programa de manejo publicado, a pesar de reportar 38; mediante solicitud, sólo se obtuvieron 27, aunque algunos de ellos todavía se encuentran en proceso de elaboración. El mayor número de ANP se ubica en la categoría de parques estatales con 36, cuyo objetivo, de acuerdo con el decreto, es incrementar y conservar los recursos naturales renovables para que las comunidades cuenten con espacios amplios de áreas verdes y boscosas y, por ende, puedan vivir en contacto directo con la naturaleza.

Las áreas que ocupan la mayor extensión son los santuarios del agua y forestales, y tienen el propósito de proteger, conservar, restaurar y aprovechar de manera sustentable la recarga de acuíferos y, como consecuencia, el abasto de agua a la población en los diversos usos. Tanto para los parques estatales como para los santuarios del agua, se considera necesario evaluar si son áreas que cumplen el objetivo de su decreto o en cuáles de ellas se llevan a cabo acciones que permitan proteger, conservar y restaurar los recursos naturales. Es importante evaluar, de acuerdo con el estado de conservación de las ANP, cuáles son los programas de manejo prioritarios; un primer acercamiento puede ser el análisis de la cobertura vegetal.

Referencias

CAEM. (2012). Estrategias para mitigar el cambio climático y su impacto en una subcuenca vulnerable de la Cuenca de México: Diseño de proyectos piloto 2009. Toluca, Méxicio: Universidad Autónoma Metropolitana.

Ceballos, G., List, R., Garduño, G., López, R., Muñozcano, M., Collado, E. y San, J. (Comp.) (2009). La diversidad biológica del Estado de México. Estudio de estado. Toluca, México: Gobierno del Estado de México. Recuperado de: https://www.biodiversidad.gob.mx/region/EEB/pdf/FinalBiodivEdoMexweb.pdf

CBEM. (2005). Código para la Biodiversidad del Estado de México. Recuperado de http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/cod/vig/codvig009.pdf

CEPANAF. (2018). Áreas Naturales Protegidas. Recuperado de http://cepanaf.edomex.gob.mx/areas_naturales_protegidas

CONABIO. (2018). Importancia de la diversidad biológica. Recuperado el 20 de Noviembre de 2018, de http://www.conabio.gob.mx/institucion/cooperacion_internacional/doctos/importancia_db.html

CONABIO. (2016). Estrategia Nacional sobre biodiversidad de México. Recuperado de https://www.biodiversidad.gob.mx/pais/pdf/ENBIOMEX_baja.pdf

CONANP. (2018). Áreas Naturales Protegidas. Recuperado de https://www.gob.mx/conanp/acciones-y-programas/areas-naturales-protegidas-decretadas

CONANP. (2007). ¿Quiénes somos? Recuperado el 3 de Diciembre de 2017, de http://www.conanp.gob.mx/quienes_somos/

De la Maza, R. (1999). Una historia de las Áreas Naturales Protegidas en México. Gaceta Ecológica, (51) 15-34. Recuperado de: http://www.paot.mx/centro/ine-semarnat/gacetas/GE51.pdf

Esquivel, S., Cruz, G., Zizumbo, L. y Cadena, C. (2014). Gobernanza para el turismo en espacios rurales. Reserva de la biosfera mariposa Monarca. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas. (9) 1631-1643. https://doi.org/10.29312/remexca.v0i9.1053

Fajardo, I., Rojas, A. y Ortega, S. (2011). El turismo alternativo como estrategia de conservación de la reserva de la biosfera de la mariposa monarca (2008-2010). Quivera Revista de Estudios Territoriales, 13(2), 115-133. Recuperado de: https://quivera.uaemex.mx/article/view/10098

Groom, M. J., Meffe G. K. y Carroll C. R. (2006). Principles of conservation biology. Sunderland, Massachusetts: Sinauer Associates.

IMTA y Fundación Gonzalo Río Arronte (2012). Plan Estratégico para la Recuperación Ambiental de la Cuenca Amanalco- Valle de Bravo: Actualización. Recuperado de: https://agua.org.mx/biblioteca/plan-estrategico-para-la-recuperacion-ambiental-de-la-cuenca-amanalco-valle-de-bravo-actualizacion/

LGEEPA (2018). Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Recuperado de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148_050618.pdf

Loa, E. y Durand, L. (1998). "Hacia la estrategia mexicana de biodiversidad". En: CONABIO. La diversidad biológica de México: Estudio de País. México: Recuperado de: https://www.biodiversidad.gob.mx/publicaciones/librosDig/pdf/divBiolMexEPais10.pdf

Martínez, P., Calderón, J. y Campos, H. (2009). Santuarios del agua (SA) como política ambiental en el Estado de México, hacia una protección de los recursos hídricos, caso de estudio: área natural protegida Parque Estatal (SA) Presa Corral de Piedra. Quivera Revistas de Estudios Territoriales, 11(1), 22-35. Recuperado de: https://quivera.uaemex.mx/article/view/10299

Mejía, A., Franco-Maass, S., Endara, A., y Ávila, V. (2018). Caracterización del sotobosque en bosques densos de pino y oyamel en el Nevado de Toluca, México. Madera y Bosques, 24(3). doi:https://doi.org/10.21829/myb.2018.2431656

Nuñez, I., González, E. y Barahona, A. (2003). La biodiversidad: historia y contexto de un conepto . Interciencia, 28(7), 387-393. Recuperado de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33908204

Owen, O. (1977). Conservación de recursos naturales. México: Pax-México/Librería Carlos Césarman.

Puente, D., Pérez, C. A. y Solís, C. I. (2011). Capacidad de carga en senderos turísticos del Centro de Cultura para la Conservación Piedra Herrada, México. Quivera Revista de Estudios Territoriales, 13(2), 93-114. Recuperado de: https://quivera.uaemex.mx/article/view/10091

Rojas, E., Valdez, M., Mireles, P., Reyes, A. y Pastor, J. (2007). Estimación de la producción de agua superficial del parque nacional Nevado de Toluca, para el año 2006. Quivera Revista de Estudios Territoriales, 9(1), 150-176. Recuperado de: https://quivera.uaemex.mx/article/view/10491

UICN. (2018). La definición de acuerdos de conservación como mecanismos para distribución de beneficios para REDD. Recuperado de: https://www.iucn.org/es/content/la-definici%C3%B3n-de-acuerdos-de-conservaci%C3%B3n-como-mecanismos-para-distribuci%C3%B3n-de-beneficios

UICN. (2007). Defining Protected Areas. Recuperado de https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2008-106.pdf

Valdés, E., Mireles, P. y Orozco E. (2011). Aplicación de los sistemas de información geográfica para ordenamientos ecológicos en Áreas Naturales Protegidas. Revista Geográfica de América Central. 2(47E). Recuperado de: https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/geografica/article/view/1978

Vázquez, A. (2018). Análisis para la implementación de senderos interpretativos en Piedra Herrada, Estado de México. Tesis. Facultad de Planeación Urbana y Regional. Toluca, México: Universidad Autónoma del Estado de México.

Yu, A. y Lei S. (2001). Equilibrium Theory of Island Biogeography: a Review. USDA Forest Service Procceding RMRS –P-21. 163-171

Yu, A. y Lei, S. (2001). “Equilibrium theory of island biogeography: A review”. En: McArthur, E. Durant; Fairbanks, Daniel J., (comps). Shrubland ecosystem genetics and biodiversity: proceedings; 2000 June 13-15; Provo, UT. Proc. RMRS-P-21. Ogden, UT: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Rocky Mountain Research Station. p. 163-171.