Relación entre la confianza hacia1 la publicidad y la lealtad hacia la marca

Relationship between the trust toward the advertising and the loyalty toward the brand

Relación entre la confianza hacia1 la publicidad y la lealtad hacia la marca

Cuadernos Latinoamericanos de Administración, vol. XII, núm. 23, pp. 59-72, 2016

Universidad El Bosque

Recepción: 02 Diciembre 2016

Aprobación: 02 Diciembre 2016

Resumen: Toda marca sueña con que sus clientes sean leales, pero el camino para conseguirlos no es en lo absoluto sencillo. El presente escrito es el resultado de una investigación de tipo exploratorio descriptivo, cuyo objetivo fue el efectuar un comparativo en el que se evaluara la relación entre la confianza hacia la publicidad y la lealtad hacia la marca. Para ello, se tomaron dos categorías, una de consumo masivo con la marca Coca-Cola; y la otra de servicios con operadores de telefonía celular en Colombia. Ambas categorías fueron sometidas a prueba ante 524 personas, con un cuestionario semiestructurado, adaptado al ámbito colombiano de 33 preguntas en escala de Likert, que incluían las variables: lealtad de marca, confianza de marca, actitud frente a la marca, confianza en la publicidad, propensión a confiar y actitud hacia la publicidad. El estudio demostró entre otras cosas, que las personas que son más confiadas en general, tienden a ser más leales a sus marcas, validando así, el modelo propuesto dentro del estudio.

Palabras clave: Lealtad, confianza, publicidad, marca, actitud, escepticismo.

Abstract: Every brand dreams with loyal customers, but the road to get them is far from easy. The present paper is the result of a descriptive exploratory research whose aimed to examine the association between trust towards advertising and loyalty towards the brand. To do so, two categories were selected: (1) mass consumer goods with the Coca-Cola brand, and (2) services, represented by the three diderent mobile phone opera- tors in Colombia. Both categories were tested in 524 people, with a semi-structured survey, which consist of the following variables: brand loyalty, brand trust, brand attitude, advertising trust, propensity to trust and attitude toward advertising. According to the expected, it was found that people who are more trusting tend to be more loyal to their brands.

Keywords: Loyalty, trust, advertising, brand, attitude, skepticism.

Introducción

Desde una perspectiva estratégica de marketing, la lealtad es quizá el aspecto más deseado que cualquier marca quisiera obtener de sus consumidores (Bennett and Rundle-Teiele 2002; Chaudhuri 1999; Gwinner, Gremler, y Bitner 1998; Kumar 1999; Mittal y Lassar 1998; Reichfeld y Schefter 2000; Strauss y Friege 1999, como se cita en Taylor y Hunter, 2003). Dicha afirmación es sustentada en la creciente in uencia hacia una orientación de marketing relacional (Sheth y Parvitiyar, 2000, como se cita en Taylor y Hunter, 2003); no obstante, alcanzar dicho elemento no es sencillo y tampoco es un acto fortuito. No es casualidad, por ejemplo, que un consumidor compre exclusivamente una bebida gaseosa de una marca en particular, sin siquiera considerar las otras opcionesl del mercado, o que un usuario de telefonía celular no evalúe cambiar de operador de servicio. Es de asumir, que estos logros dependen en gran medida de las estrategias y acciones prácticas que cada compañía implementa con el fin de promover e incentivar dicho relacionamiento entre la(s) marca(s) y los consumidores, tanto actuales como potenciales.

Así las cosas, el presente artículo plantea un comparativo entre la secuencia de eventos por medio de los cuales se presupone que podría darse la construcción de relaciones entre marcas y consumidores, tendientes a lograr que un individuo llegase a ser leal ante una marca, mediante la construcción de lazos de confianza con la publicidad propuesta por productos tangibles o intangibles. Para este caso en particular, la investigación contempló el mismo ejercicio con una marca de un producto tangible y ampliamente conocido, como lo es la bebida gaseosa marca Coca-Cola y también, con un producto intangible de amplio uso, como lo es la telefonía celular evaluando a los tres operadores de dicho servicio, más grandes de Colombia.

Basados en la premisa de que el proceso por el cual el consumidor debe atravesar para llegar a ser leal a una marca inicia con el conocimiento de la existencia de dicha marca mediante constantes exposiciones publicitarias, posteriormente, pasa al proceso de compra del producto por primera vez, el consumo y el disfrute del mismo, para así generar su primer juicio de valor, lo que conlleva al consumidor al establecimiento de una reacción, una actitud frente a la marca y finalmente llegar a un proceso de recompra y defensa de la marca de manera recurrente y a futuro, para ser considerado como un consumidor leal. Durante todo este proceso, el consumidor se encuentra expuesto a un elemento clave que es la comunicación comercial o publicitaria, con la cual un anunciante pretende modelar su conducta y actitud.

En adición, un consumidor leal reporta una fuerte intención de compra a un producto o servicio (Oliver. 1999b). Cuando aumenta este factor, podemos decir que el compromiso de un individuo con la marca aumenta, así como la frecuencia de compra o el uso de la misma. Una vez que se mantiene una sólida lealtad, los consumidores se resisten a la persuasión para cambiar e ignoran la información sobre los bienes sustitutos, sobre todo cuando éstos son de bajos costos (Aguayo, Arriagada y Possell. 2007).

Bajo estos conceptos, el propósito de la investigación desarrollada fue el de efectuar un comparativo en el que se evaluara la relación entre la confianza hacia la publicidad y la lealtad hacia la marca, en productos de consumo masivo versus servicios público como los operadores de telefonía celular. Para lo cual se adaptó al ámbito colombiano una herramienta semi-estructurada, la cual fue aplicada a quinientas veinticuatro (524) personas de la ciudad de Bogotá, cuyas respuestas fueron comparadas para determinar las similitudes o diferencias de lealtad y confianza entre productos y servicios.

La relevancia de este estudio, está dada por diversos factores, entre ellos el esclarecimiento y comprensión del rol que las comunicaciones publicitarias y los medios de comunicación, tradicionales y no tradicionales, juegan en los procesos no solo de transmisión de información, sino también en la construcción de relaciones capaces de perdurar a través del tiempo entre los consumidores y las marcas. Otro factor altamente relevante, es la escasa existencia de estudios relacionados con las temáticas en cuestión en el mercado local y finalmente las particularidades de una metrópoli como la capital colombiana en términos de multiculturalidad, pluralidad y diversidad poblacional. Así entonces, no sobra recalcar que los resultados aquí expuestos se delimitan a los habitantes de la ciudad de Bogotá D.C.

Marco conceptual

Comprendiendo que el concepto de lealtad de marca ha ido evolucionando a través del tiempo pasando de ser un simple comportamiento asociado a la recompra de un producto (Copeland, 1923), a ser un concepto bidimensional que abarca actitudes y comportamientos (Day, 1976) que desarrollan un profundo compromiso para recomprar un producto o servicio preferido de manera consistente hacia el futuro a pesar de las in uencias situacionales y los esfuerzos de marketing que tienen el potencial para causar cambios en los comportamientos (Oliver, 1999b, como se cita en Taylor y Hunter, 2003), se puede afirmar que las marcas buscan por medio de la publicidad in uenciar a los consumidores, sus percepciones y conductas, con el fin de construir relaciones que perduren a través del tiempo. Así mismo, Oliver (1999b) sugiere que la lealtad del cliente es una función de la percepción soportada en elementos como la superioridad del producto, la fortaleza personal y la vinculación social y sus efectos sinérgicos, como elementos claves para la construcción de lealtad hacia la marca.

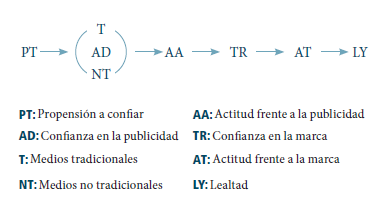

En tal sentido, se propone un nuevo constructo mediante el cual se pretende explicar el proceso de gestión de clientes o consumidores leales de una marca, mediante seis elementos como se ve en la Figura Nro. 1, cada uno de dichos elementos representa grandes momentos o etapas en el proceso cronológico de la construcción de lealtad hacia la marca. La propensión a confiar de los individuos, la confianza que pueda desarrollar un consumidor hacia la publicidad y la actitud resultante hacia la marca, se verán re ejadas en una lealtad comportamental y una lealtad actitudinal como componentes de la conceptualización del constructo de la lealtad de marca en general (Oliver, 1999b, como se cita en Taylor y Hunter, 2003)

Figura 1

Modelo propuesto Fuente: Autores, 2015

Confianza en la publicidad

La confianza, según Soh, Reid y King (2007), ha sido un elemento fundamental en las relaciones humanas y se da, cuando no hay razones para desconfiar (Rotter, 1980). Por otra parte y desde una perspectiva denotativa, según la Real Academia Española (RAE), la confianza es el “Pacto o convenio hecho oculta y reservadamente entre dos o más personas, particularmente si son tratantes o del comercio”, es decir, que la confianza se describe como la esperanza firme que se tiene de alguien o algo, estableciendo una obligatoria relación entre dos o más actores.

Entendiendo de manera general este concepto, se puede hablar de la confianza en la publicidad como un elemento clave en el estudio de la relación emocional de un consumidor con una marca. Tomando a la publicidad como un elemento de comunicación entre una marca y su público objetivo, el cual cabe perfectamente dentro del concepto de confianza (en general) explicado anteriormente.

La confianza en la publicidad ha sido tema de estudio y engloba constructos como la persuasión, la aceptación de la información dependiendo del medio que la transmite y la confianza como eje clave en la relación venta-consumo (Soh, Reid y King, 2007). De estos constructos el más destacado es el de persuasión, que la RAE describe como el hecho de “Inducir, mover u obligar a alguien con razones a creer o hacer algo”. Su relación con la publicidad es explicada por Aydin (2013), de la siguiente manera: el objetivo principal de la publicidad es el de persuadir a los consumidores de la manera en que el anunciante pretende. Soh, Reid y Whitehill (2007) entienden que la confianza en la publicidad en general puede incrementar la probabilidad de que el producto publicitado sea recibido como Table, así mismo, como explican Li y Miniar (2006) muchos anunciantes toman provecho de la ventaja de usar apelaciones a la confianza en sus piezas publicitarias ya que proveen a los consumidores de distintas bases para que infieran positivamente sobre el producto y la marca. Aquellas marcas confiadas por los consumidores, pueden y deben poder cumplir sus funciones y deben ser percibidas como benevolentes al acompañar positivamente a sus clientes en sus necesidades y ofrecer soluciones a las mismas, así como, estar dispuestas a brindarles una respuesta oportuna (Fournier, 1998; Larzelere y Huston, 1980).

Pero no sólo la confianza juega un papel protagónico en el hecho de qué tan bien recibido es un mensaje publicitario. Estudios como los de Tsfati (2003) y Cappella 2005), explican como la preferencia de un medio sobre otro afecta la manera en que los mensajes son entendidos y recibidos. De igual forma, aunque hay diversas opiniones sobre la conceptualización de la confianza en temas de publicidad, una perspectiva imperante es la de Dunn y Schweitzer (2005) quienes la visualizan como un set de creencias sobre la experiencia, experticia, competencia, benevolencia (velación sobre los mejores intereses de quien cree), honestidad, Tabilidad e integridad de un comunicador o anunciante en este caso. A pesar de que el procesamiento de una publicidad se centra en los atributos explícitos de la misma (Meyers y Levi, 1991), los consumidores pueden formar creencias sobre atributos no explícitos de la publicidad a través de distintos procesos inferenciales (Alba y Hutchinson, 1987), y pueden basarse en atributos expuestos en una pieza publicitaria para inferir otros que no, de tal forma que usando sus conocimientos previos sobre la marca o el producto, logran hacer una evaluación general de la misma, lo que in uye sobre su juicio y en consecuencia, impacta la efectividad de la publicidad (Meyers y Levi, 1991; Malaviya, Kisielius y Sternthal, 1996).

Escepticismo y evitación publicitaria

Aunque, como ya vimos, la confianza siempre ha sido un componente importante del comportamiento y la comunicación, la investigación sobre publicidad ha enfocado más en la credibilidad o el escepticismo frente a la publicidad, que en la confianza, y ambos términos son definidos por la credibilidad del argumento del anuncio y la veracidad percibida en él (MacKenzie y Lutz, 1989). Dado que el público en general conoce en mayor o menor medida el funcionamiento y los objetivos de la publicidad, un nuevo concepto entra a colación: El escepticismo, el enemigo número uno de la publicidad, los medios, las agencias y los anunciantes, conceptualizado por Obermiller y Spangenberg (1998) como la tendencia a no creer las afirmaciones de las pautas de publicidad. Por otro lado, Calfee y Ringold (1994) destacan que en encuestas de opinión pública aproximadamente dos tercios de los consumidores dicen que dudan de la veracidad de los anuncios publicitarios vistos.

Por otra parte, y más allá del escepticismo, los consumidores tienen la potestad de rechazar los mensajes publicitarios, fenómeno que se conceptualiza como ‘evitación publicitaria’. Speck y Elliott (1997), lo describen como todas las acciones realizadas por los consumidores para evitar estar expuestos a un contenido publicitario. Dichas acciones de evitación a la exposición de anuncios se ha relacionado con diversas variables socio-demográficas las cuales han sido abordadas en investigaciones anteriores por autores, como por ejemplo Smith, Dinev y Xu (2011); Speck y Elliot (1997) quienes tratan el tema respecto al género, Hughl (2011); Seounmi (2009) respecto a la edad, Mittal (1994); Shavitt, Lowrey y Haefner (1998) respecto a los ingresos y finalmente Rojas-Méndez, Davies y Madran, (2009); Shavitt et al (2008) respecto a la educación, es decir, dichos autores evalúan el grado de propensión o aversión existente respecto a la evitación publicitaria conforme cada uno de dichos factores demográficos.

Finalmente, se puede indicar un factor adicional que en distintas investigaciones se ha abordado respecto a las acciones para eludir anuncios publicitarios, como lo son las creencias religiosas de los participantes de los estudios, los cuales sugieren que existe una posible relación entre las diferencias en la evitación de anuncios publicitarios en las personas religiosas y no religiosas, pudiendo centrarse en diferentes niveles de confianza en los medios de comunicación en general (Golan y Day, 2010), en las autoridades (Wisneski, Lytle y Skitka, 2009), y en la comercialización (Evrard y Bod, 1998).

Actitud y lealtad hacia la Marca

De acuerdo con Don Peppers y Martha Rogers (como se cita en Kotler 2012. p.123) desarrollar clientes leales es una de las principales metas de cualquier empresa, así mismo indican que, el único valor que una empresa es capaz de generar, es aquel que se deriva de los clientes, tanto de los actuales, como de los que se tendrá en el futuro (Kotler, 2012, p.123). En tal sentido, las marcas cobran especial relevancia en el mercado, por cuanto son éstas las que conectan al consumidor con la empresa y debido a esto, los consumidores son capaces de desarrollar lealtad hacia dichas marcas (Lau y Lee, 1999).

El concepto de lealtad no es nuevo en el mercadeo, por el contrario ha sido uno de los temas más tratados, sin embargo no se ha llegado a unificar criterios que clarifiquen su definición y mención. (Odin, et. al. 2001. como se cita en Colmenares y Zaavedra, 2007). En la literatura de marketing la lealtad de marca está asociada a afirmaciones tales como: reducción de niveles de incertidumbre en la compra; reducción de costos en la búsqueda de información asociados a cualquier decisión de consumo; reducción de la sensibilidad en los compradores a los cambios en el precio; aumento en la tolerancia de los consumidores a variaciones en la calidad y resistencia de los clientes Teles a las promociones de los competidores (Assael, 1999; Schidman y Lazar, 2001; Hodman y Bateson, 2002 como se cita en Colemares y Zaavedra, 2007). Esta definición concuerda bastante bien por la explicación dada por George Day, sobre el concepto de lealtad actitudinal la cual propende por alcanzar un concepto integrador (Day, 1976).

En tal sentido, la definición de lealtad de marca está fundamentada en los enfoques de sentimientos, actitudes y comportamientos (Aguayo, Arriagada y Possel, 2007), los cuales sugieren que la lealtad es un proceso secuencial que manifiesta las preferencias del consumidor por una determinada marca, como resultado de las valoraciones experienciales, emocionales y sentimentales, determinadas por la satisfacción de ciertos criterios valorados por el consumidor. Dicho proceso incluye las fases cognitiva y afectiva dentro del esquema tradicional de decisión de compra (Dick y Basu, 1994; Oliver, 1999; Martín y Rodríguez, 2001 como se cita en Colemares y Zaavedra, 2007).

No obstante, otros autores han definido la lealtad hacia la marca como la disposición a pagar más por dicha marca, simplemente por que perciben un valor diferenciado y único en ella, que otras marcas alternativas no pueden proveer”. (Jacoby y Chesnut, 1978; Pessemier 1959; Reichheld 1996 como se cita en Aguayo, Arriagada y Possel, 2007). Así entonces, es fácil comprender porque la lealtad también potencia el marketing boca a boca, genera mayor resistencia ante estrategias de los competidores, reduce costos, atrae clientes nuevos y potencia el intercambio comercial, (Dick y Basu 1994, Aaker, 1991 como se cita en Aguayo, Arriagada y Possel, 2007).

Finalmente y como mencionan Matzler, Grabner- Kräuter, y Bidmon (2008) la lealtad de marca mejora la habilidad para responder a amenazas competitivas, genera barreras de entrada, impacta positivamente las ventas y las utilidades de una compañía y disminuye la sensibilidad del consumidor a atender otras ofertas (Matzler, Grabner-Kräuter, y Bidmon, 2008). De esta manera se infiere que la lealtad es el resultado positivo del proceso racional y emocional de la toma de decisiones de un consumidor, soportado en las experiencias previas del mismo.

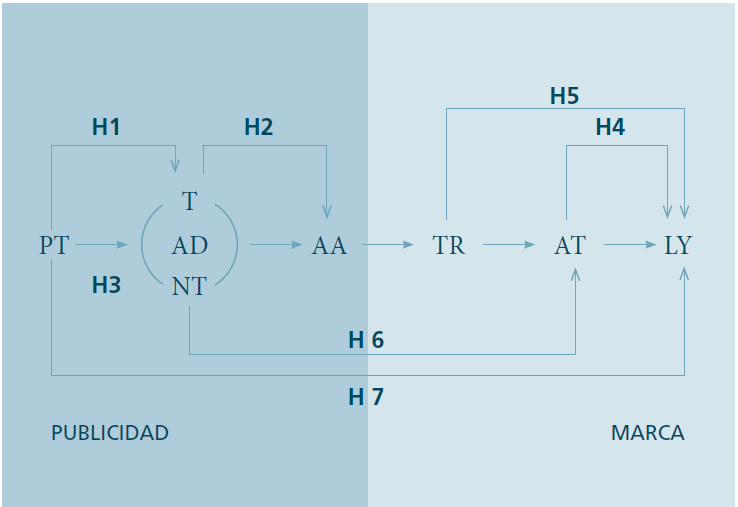

Hipótesis

Entendiendo esta serie de conceptos como una secuencia de eventos interrelacionados en el que cada uno tiene influencia en el siguiente se ha dividido el modelo en dos grandes bloques, el primero hace referencia al constructo publicidad y el segundo al de marca, ambos basados en un elemento en común: la confianza. Para validar el modelo se evaluaron relaciones dentro de cada uno de los bloques y posteriormente, relaciones interbloques, para comprobar la causalidad entre cada uno de los constructos.

Partiendo de que la confianza ha formado parte de las relaciones humanas desde sus inicios (Gambetta, 1988; Luhman, 1980. como se cita en Soh, Reid y King. 2009), y que es un concepto basado en experiencias pasadas y los beneficios que estas conllevan (Andaleeb, 1992), entonces la confianza en la publicidad, puede ser entendida como la seguridad que tiene un individuo, en que la publicidad es una fuente Table de información sobre productos y servicios y su disposición de actuar con base en la información provista por ella, tal como lo definen Soh, Reid y King (2009, p.86). De estos conceptos se propone la primera hipótesis del presente estudio, la cual se sustenta en la relación entre la confianza en general y la confianza en la publicidad (H1: A mayor propensión a confiar en general, mayor propensión a confiar en la publicidad).

Siendo la publicidad el concepto del eje central del primer bloque del modelo planteado, se debe evaluar como la actitud de un individuo frente a la publicidad se ve afectada, siendo esto una respuesta al mensaje publicitario como lo indican Obermiller, Spangerberg y MacLachlan (2005). De otra parte, Kiousis (2001) indica que la actitud de un individuo se diferencia entre la actitud hacia el comunicador (la fuente emisora del mensaje) y la actitud hacia el canal (medios de comunicación tradicionales o digitales) (Kiousis, 2001). En tal sentido, se ha demostrado que la actitud de los individuos varía dependiendo del medio de comunicación por el cual se informan, un ejemplo de ello es presentado por Soh, Reid y King (2007) y Aydin (2013) quienes han demostrado que los medios impresos son más Tables que los medios no impresos o los medios digitales (Soh et al., 2007; Aydin, 2013). Así entonces surge la siguiente hipótesis del estudio, entre confianza en la publicidad y la actitud frente a la publicidad de la marca (H2: A mayor confianza en la publicidad tradicional / no tradicional, mejor actitud frente a la publicidad).

Por su parte, Ketelaar y Konig (2011) profundizan sobre el tema y separan la confianza en la publicidad en dos tipos, confianza en medios tradicionales y medios no tradicionales, concluyendo en su estudio que los individuos que confían en mayor medida en los medios tradicionales suelen confiar en menor medida en los no tradicionales y viceversa. Basados en las relaciones entre los conceptos anteriores fue construida la siguiente hipótesis entre los medios publicitarios tradicionales y no tradicionales (H3: La confianza en medios de comunicación tradicionales es inversamente proporcional a la confianza en medios de comunicación no tradicionales).

El punto focal del segundo bloque del modelo propuesto en la presente investigación es la lealtad de marca. Como mencionan Chaudhuri y Holbrook (2001), las marcas que logran hacer que sus clientes sean “alegres” y “afectivos” por ellas, tienden a lograr que éstos tengan mejor intención de compra, llamándolo lealtad actitudinal, así mismo, Dick y Basu (1994) explican que dada una mejor actitud por parte de un cliente frente a la marca, mayor será su lealtad a la misma. En tal sentido, la actitud hacia la marca es una función de las creencias hacia la misma y los aspectos evaluativos de estas creencias (Fishbein, 1975), factores que finalmente se ven reflejados en las intenciones favorable de compra. Frente a estos conceptos, se plantea la relación entre la actitud frente a la marca y la lealtad hacia la misma (H4: Entre mejor sea la actitud frente a la marca, mayor intención de compra existirá).

Por otro lado, Morgan y Hunt (1994), vinculan la confianza en la marca con la lealtad, exponiendo que a mayor confianza, mayor lealtad, dado a que la confianza genera relaciones altamente valoradas. Estos conceptos han sido relacionados para construir la siguiente hipótesis entre la confianza y la lealtad hacia la marca (H5: A mayor confianza en la marca, mayor será la propensión a ser leal a la misma).

Finalmente, la relación entre el primer y el segundo bloque del modelo, parte de la relación entre la confianza en la publicidad de una marca y la actitud desarrollada por parte del consumidor frente a ella. Según Gerard, Manika y Stout (2015), cuando la gente confía en alguien o algo, tiene mejor actitud frente a ello, así mismo indican citando a Eisend (2006), que la confianza por sí misma no es suficiente para asegurar una evaluación global positiva de una marca y que es comúnmente esperado que si en una relación (en este caso de tipo consumidor-marca) una parte confía en la otra, ésta última genere actitudes positivas en su contraparte (Gerard, Manika y Stout. 2015). De tal forma se establece la existencia de una relación positiva entre la propensión a confiar y la actitud frente a la marca (H6: Entre mayor sea la propensión a confiar en la publicidad de la marca, mejor será la actitud frente a la misma).

A continuación se presenta una descripción gráfica del modelo propuesto y las hipótesis planteadas conforme la secuencia del mismo.

Figura 2

Relación grá.ca de las hipótesis Fuente: Autores, 2015.

Metodología

La presente investigación se desarrolló mediante un estudio exploratorio de tipo descriptivo, el cual se soportó en la adaptación de un cuestionario semi-estructurado con dos diferentes enfoques, el primero de ellos relacionado con productos de consumo masivo, en particular con la bebida gaseosa de la marca Coca-Cola y el segundo, relacionado con los servicios ofertados por los operadores de telefonía celular del país, considerando las tres (3) principales marcas de operadores Colombianos – Claro, Movistar y Tigo.

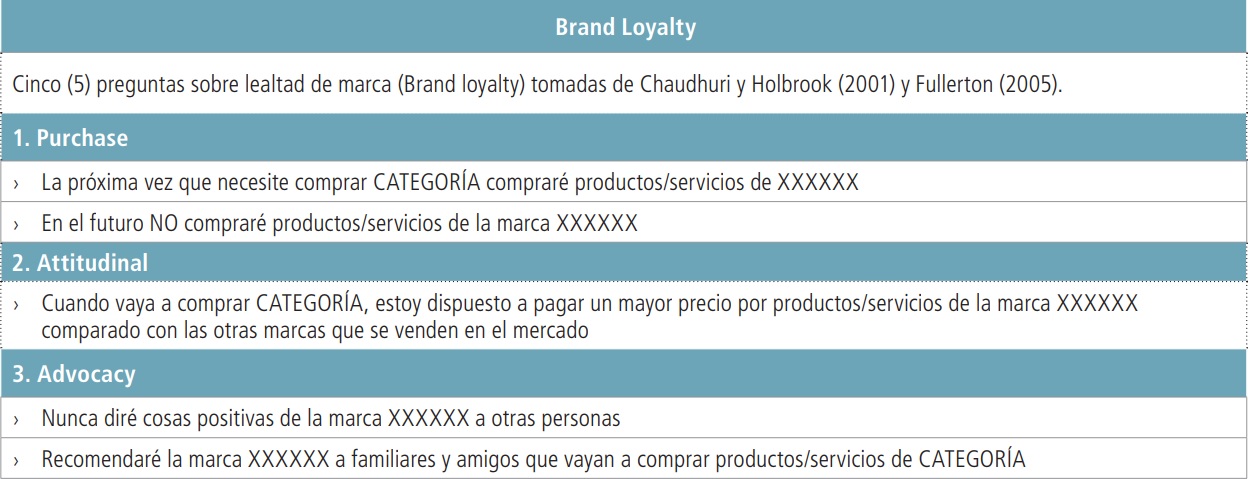

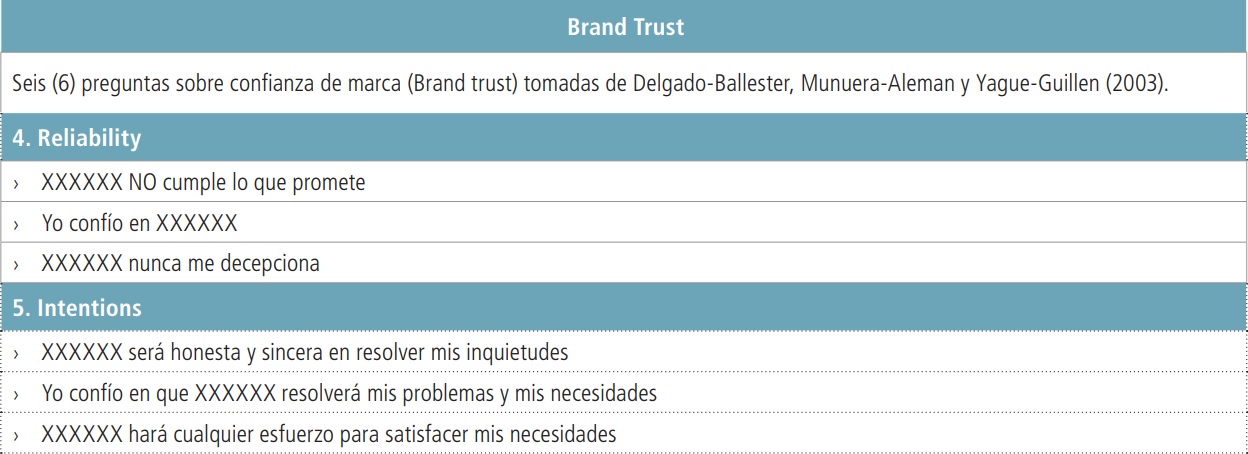

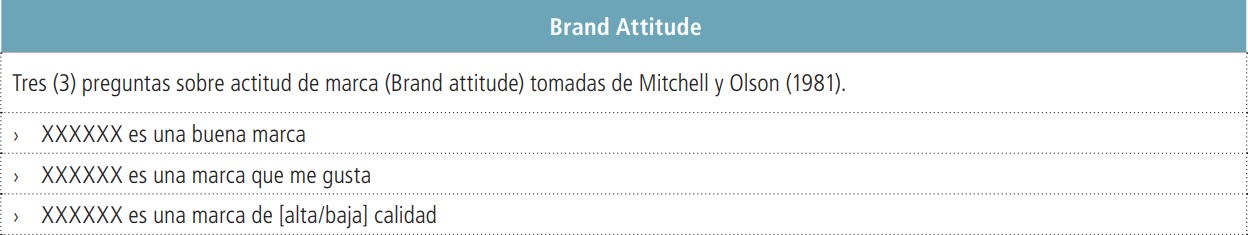

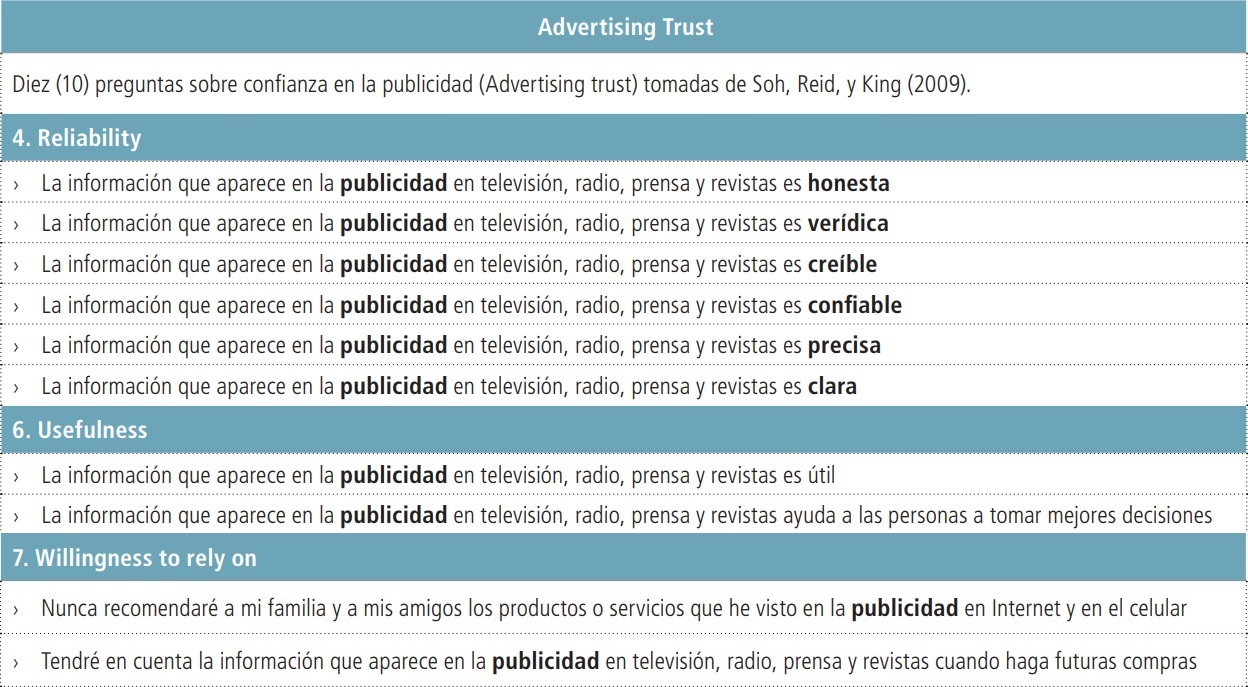

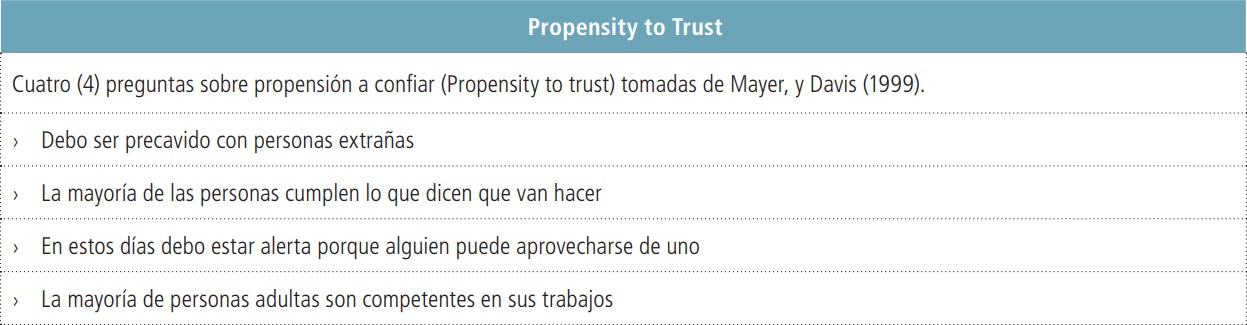

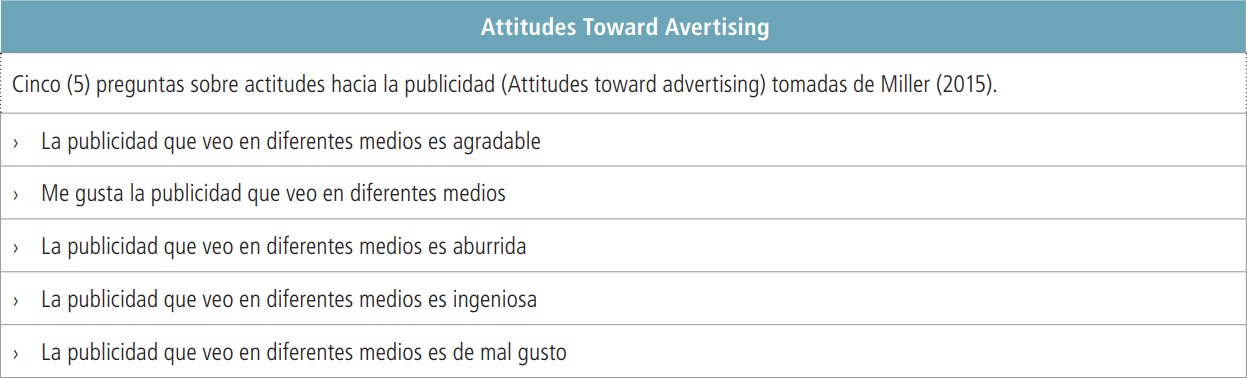

Dicho cuestionario fue construido con base en siete (7) componentes esenciales para el estudio (Puerchase, Attitudinal, Advocacy, Reliability, Intentions, usefulness, Willingness to relay on), las preguntas respectivas de cada una de las secciones fueron extraídas y adaptadas al ámbito nacional, de diferentes herramientas empleadas y validadas en estudios previos por diferentes autores, las cuales se presentan en una escala tipo Likert de siete (7) puntos y se organizaron de la siguiente manera:

Para evitar cualquier tipo de sesgo, las preguntas fueron organizadas de manera aleatoria dentro delcuestionario

Fuente: Autores, 2015.

Fuente: Autores, 2015.

Fuente: Autores, 2015.

Fuente: Autores, 2015.

Fuente: Autores, 2015.

Fuente: Autores, 2015.

Para evitar cualquier tipo de sesgo, las preguntas fueron organizadas de manera aleatoria dentro del cuestionario.

Fuente: Autores, 2015.Caracterización demográfica de la muestra

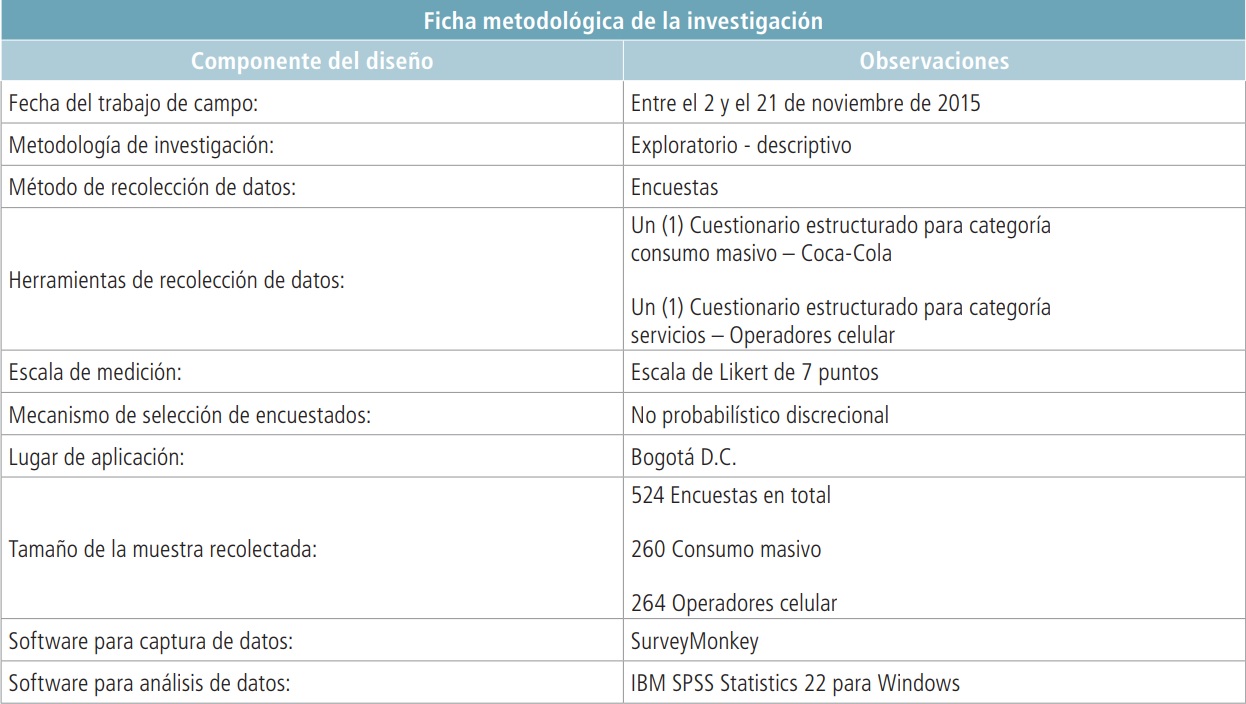

Dentro de los aspectos metodológicos del estudio, fue seleccionado un marco muestral basado en el método no probabilístico discrecional, también conocido como muestreo por juicio del investigador (Malhotra, 2004 p, 322), para la categoría de consumo masivo el filtro de restricción para aplicación del cuestionario fue haber comprado y consumido al menos una Coca-Cola durante el cuatrimestre del año. Para la categoría de operadores de telefonía celular, el filtro fue el poseer al menos una línea celular activa. Bajo estos criterios fueron empleadas finalmente un total de 524 encuestas personales cuyas características demográficas se resumen en la Tabla Nro. 2.

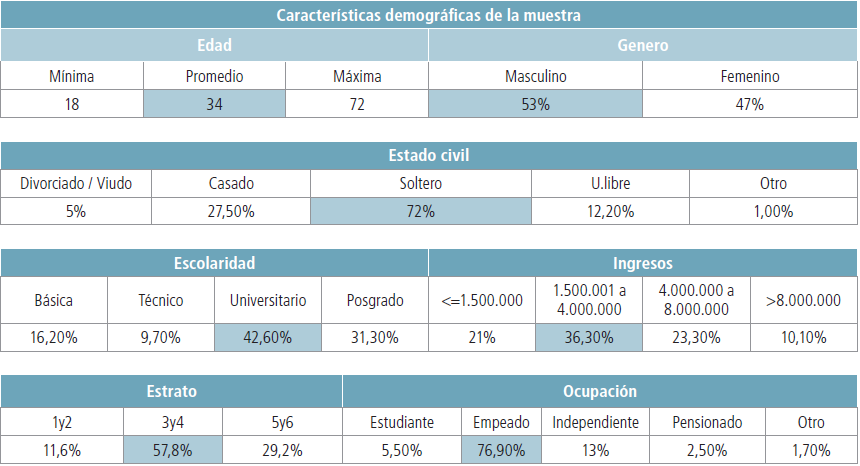

Los integrantes de la muestra fueron todos mayores de edad, con una participación promedio de 34 años. Se procuró una equidad de género logrando que el 53% de la muestra fueran hombres y el 47% mujeres. Respecto al estado civil se identificó que poco más del 47% de los encuestados, son solteros, 27,5% son casados y el 12% viven en unión libre. Sobre las condiciones laborales y de ingresos, se puede afirmar que en su gran mayoría son empleados (76,9%), y apenas un 13% son independientes, sus ingresos mensuales en pesos colombianos oscilan entre los 1,5 y los 4 millones de pesos en un 36,3% y entre más de 4 y hasta 8 millones en un (23,3%), con lo cual se garantiza que sean ellos mismos quienes cubren sus gastos personales de consumo.

Autores, 2015

Resultados del estudio

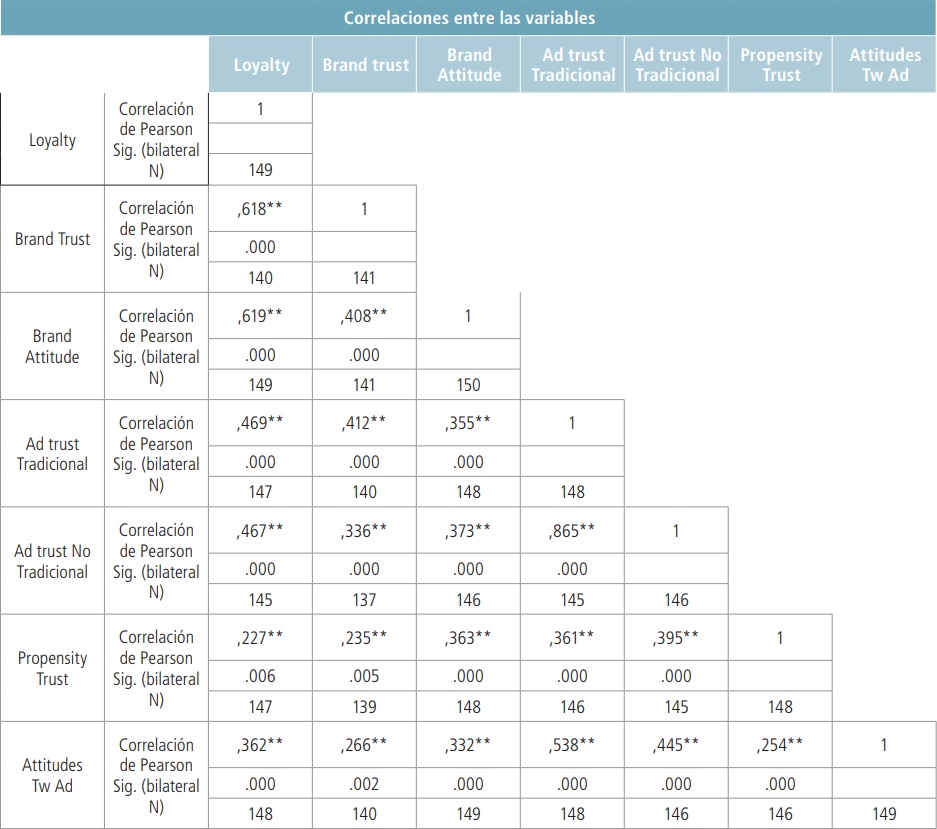

Conforme el análisis de la información resultante del estudio, se presenta en la Tabla Nro. 2 los resultados generales de las correlaciones de las variables objeto de estudio y se describen los resultados respectivos a cada una de las hipótesis planteadas.

Los resultados de las correlaciones del primer bloque del modelo propuesto y para cada hipótesis, con sus respectivas significancias y valores P son las siguientes: H1: Propensión a confiar (PT) y confianza en la publicidad en medios tradicionales y no tradicionales (AD) .361 (valor p < 0,001) y .395 (valor p < 0,001) respectivamente. H2: Confianza en la publicidad (AD) y actitud frente a la misma (AA) .538 (valor p < 0,001) y .445 (valor p < 0,001) respectivamente. H3: ConTanza en la publicidad tradicional (AD-T) y confianza en la no tradicional (AD-NT) de .865 (valor p < 0,001).

Para el segundo bloque del modelo propuesto, los resultados fueron los siguientes: H4: En general la actitud frente a una marca (AT), y la propensión a serle leal (LY) a la misma. 619 (valor p < 0,001). Basado en usuarios de operadores de telefonía celular la correlación misma correlación es de. 713 valor p < 0,001, mientras que para los consumidores de la marca Coca-Cola es de.695 (valor p < 0,001).

Autores, 2015

Por su parte a nivel general y según el género, las mujeres de actitud positiva son más propensas a ser leales (.711 valor p < 0,001) que los hombres (.651 valorp < 0,001). H5: Entre (TR) y (LY) la correlación es de.618 (valor p < 0,001) a nivel general. Aunque con una diferencia pequeña entre los clientes de operadores de telefonía celular .768 (valor p < 0,001), y los consumidores de Coca-Cola .609 (valor p < 0,001).

Finalmente los resultados de la relación entre los dos bloques del modelo propuesto y las últimas dos hipótesis son los siguientes: H6: Las correlaciones a nivel general entre confianza en la publicidad en medios tradicionales (AD-T) y actitud frente a la marca (AT) .355 (valor p < 0,001) y de la confianza en la publicidad en medios no tradicionales (AD-NT) y actitud frente a la marca (AT) de .373 (valor p < 0,001). Para el caso de Coca-Cola se obtiene una AD-T: .422 (valor p < 0,001); AD-NT: .405 (valor p < 0,001); en tanto para los operadores de telefonía celular AD-T: .171 (valor p < 0,001) y AD-NT: .179 (valor p < 0,001). H7: Propensión a confiar (PT) y lealtad (LY), es de .227 (valor p < 0,006).

Discusión de resultados

H1: A mayor propensión a confiar en general, mayor propensión a confiar en la publicidad. De acuerdo con las correlaciones bivariadas se comprueba la hipótesis dado que la relación entre propensión a confiar (PT) y la confianza en la publicidad en medios tradicionales y no tradicionales (AD) demuestra que aquellos individuos con mayor propensión a confiar, también confían en la publicidad. Resultado que corrobora la relación entre ambos conceptos planteados por Gambetta (1988); Luhman. (1980) y Andaleeb (1992).

H2: A mayor confianza en la publicidad tradicional / no tradicional, mejor actitud frente a la publicidad. Se comprueba una relación causal entre la confianza en la publicidad (AD) y la actitud frente a la misma (AA), dado a que las correlaciones entre la confianza en medios tradicionales y no tradicionales con la actitud son altas y positivas y altas, lo que evidencia una leve diferencia entre medios pero puede generalizarse y decirse que quienes confían más en la publicidad tienden a tener una mejor actitud frente a la misma, como lo señalan Obermiller, Spangenberg y Maclachlan (2005).

H3: La confianza en medios de comunicación tradicionales es inversamente proporcional a la confianza en medios de comunicación no tradicionales. Contrario al planteamiento de Ketelaar y Konig (2011), el presente estudio demuestra que los individuos encuestados confían de igual manera en la publicidad tradicional (AD-T) como en la no tradicional (AD-NT). Es posible atribuir esta diferencia a las características sociales y culturales presentes en cada uno de los segmentos muestrales elegidos para cada estudio.

H4: Entre mejor sea la actitud frente a la marca, mayor intención de compra existirá. Mediante una correlación alta y positiva se conTrma que a nivel general, quien tiene una actitud positiva (AT) frente a una marca, es más propenso a serle leal (LY), entendido en este caso como que tiene una mayor propensión a comprarla, comprobando las teorías citadas de Dick y Basu (1994) y Chaudhuri y Holbrook (2001). Adicionalmente se evidenció que los clientes de operadores de telefonía celular son más propensos a ser leales si tienen buena actitud frente a la marca de su operador celular, que los consumidores de buena actitud frente a Coca-Cola. Por su parte y en general, las mujeres de actitud positiva hacia las marcas, son más propensas a ser leales a ellas que los hombres.

H5: A mayor confianza en la marca, mayor será la propensión a ser leal a la misma. Tal como lo indican Morgan y Hunt (1994), la confianza genera relaciones altamente valoradas lo que confirma la correlación alta y positiva resultante del presente estudio entre estos conceptos. Aunque con una diferencia pequeña, los clientes de operadores de telefonía celular tienden a ser más leales a su marca si confían en ella, que los consumidores de Coca-Cola. El presente resultado puede asociarse a un efecto relativo a los costos de cambio, es decir, los consumidores de determinada marca de telefonía celular suelen ser más leales a su marca pues el costo de cambiarla podría ser mucho más alto y riesgoso que el de cambiar una simple Coca-Cola por cualquier otra bebida gaseosa.

H6: Entre mayor sea la propensión a confiar en la publicidad de la marca, mejor será la actitud frente a la misma. Basado en la premisa planteada por Gerard, Manika y Stout (2015), de que cuando la gente confía en alguien o algo, tiene mejor actitud frente a ello, podemos entonces comprobar esta hipótesis con un paralelismo destacando que quienes confían en la publicidad son más propensos a tener una buena actitud frente a la misma, esto queda demostrado por las correlaciones positiva entre confianza en la publicidad en medios tradicionales (AD-T) y actitud frente a la marca (AT) y de la confianza en la publicidad en medios no tradicionales (AD-NT) y actitud frente a la marca (AT). En el caso de Coca-Cola la gente que confía más en sus anuncios, tiende a tener una mejor actitud frente a la marca, que aquellos que confían en los anuncios publicitarios de sus operadores de telefonía celular.

H7: A mayor propensión a confiar en general, más alta será la propensión a ser leal a una marca. La hipótesis se comprueba dada la existencia de una correlación baja pero positiva entre la propensión a confiar (PT) y la lealtad (LY), hallazgo que confirma el concepto propuesto por Morgan y Hunt (1994) de que la lealtad está basada en una relación de largo plazo y ésta a su vez en un “suelo” de confianza, lo que permite afirmar que a mayor propensión a confiar, mayor lealtad hacia una marca.

Conclusiones

El modelo planteado en la investigación se comprueba gracias a las correlaciones positivas entre todos los conceptos que lo componen, lo que demuestra una secuencia causal entre cada uno de dichos elementos, siendo la propensión a confiar el concepto inicial de la cadena y la lealtad de marca el final. De otra parte, y dada la diferencia hallada entre el estudio de Ketelaar y Konig (2011) y el presente; se evidencia una situación atribuible a las diferencias entre las muestras seleccionadas para cada estudio. Mientras el estudio de Ketelaar y Konig (2011) indica la existencia de una relación inversamente proporcional entre quienes confían en medios tradicionales y quienes confían en los no tradicionales, el presente estudio obtuvo una relación directamente proporcional entre dichos medios, puede entenderse que la confianza, particularmente en los distintos medios de comunicación publicitarios, varía dependiendo de la cultura en la que se desarrolle la investigación.

Aunque los resultados de la encuesta muestran que los consumidores de Coca-Cola tenían mejores respuestas sobre confianza en la publicidad de la marca que los clientes de operadores de telefonía celular, éstos últimos tienen una mayor propensión a ser leales a su operador que los consumidores de Coca-Cola a su gaseosa, este fenómeno puede deberse a los switching costs, por cuanto existe una incertidumbre inherente sobre el valor de un producto o servicio posiblemente debido a la falta de información sobre sus especificaciones y la falta de comprensión de la correspondencia entre las necesidades de un consumidor y las características del producto o servicio (Doganoglu. 2010). Generalmente al ser cliente nuevo de una operadora, no se tiene ningún historial con ella y al cambiarse, se pierden los beneficios y la antigüedad adquirida con el tiempo en la anterior operadora.

Recomendaciones gerenciales

A nivel general, podría decirse que para mejorar la confianza en la publicidad de una marca, cualquiera que esta sea, los gerentes deberían crear campañas publicitarias con mensajes que evoquen e inspiren positivismo y generen sentido de pertenencia, combinado con la participación de líderes de opinión locales como James Rodríguez o Radamel Falcao García (futbolistas), Victoria Eugenia Dávila o Darío Arizmendi (periodistas) y Andrés Cepeda o Fonseca (cantantes), tomando en cuenta el segmento poblacional al cual se pretendan dirigir las campañas, para conseguir la efectividad pretendida. En este sentido, lo que se busca es transmitir los beneficios y elementos de mayor valor sobre las marca mediante mensajes altamente emocionales y vinculantes, a través del éxito y credibilidad de diferentes influenciadores. Todo esto, basado en la teoría presentada por Li y Miniard en su artículo “On the potential for advertising to facilitate trust in the advertised brand” en la que se explica que los mensajes positivos son mejor recibidos que aquellos neutros o negativos y más viniendo de líderes de opinión en una manera emocional, similar a la manera en que Carlos Vives transmite la belleza Colombia, en su último video de su éxito, “La tierra del olvido” en su última versión (2015).

Aunque las respuestas de la muestra seleccionada señalan que la lealtad de marca es mayor en operadores de servicio de telefonía celular que en productos de consumo masivo, esto puede deberse a los contratos de permanencia que mantienen dichos operadores y para contrarrestar este fenómeno, éstos deberían evaluar sus desempeños y profundizar su conocimiento sobre sus clientes, para entender sus razones por las cuales continúan usando sus servicios sobre los de la competencia, usando esta información para lograr establecer una estrategia de retención de clientes para migrar su lealtad de marca basada en los switching costs (costos de cambio) a una lealtad basada en la valorización de la marca debido al buen servicio y sentido de pertenencia hacia la misma.

Coca-Cola debería aprovechar que sus consumidores confían en su publicidad para aumentar la lealtad en ellos, para esto una recomendación pudiera ser: hacer activaciones de marca en la calle, en la que el público pueda interactuar con la marca de una manera coherente con ésta última y a la vez tenga un beneficio que se sobreponga a los atributos tangibles del producto, por ejemplo, pudiera hacerse una versión latinoamericana de la campaña ‘Hello happiness’ realizada en Dubai, en la que se ofrecía un minuto de llamada telefónica a cambio de una tapa plástica de Coca-Cola, lo que va de la mano con la esencia de marca y la creación de una experiencia memorable con la misma. La escogencia de medio por el cual se comunica un mensaje publicitario es un factor clave en su éxito, como bien lo plantea Aydin en “Trust in Ad Media”, por lo que las activaciones publicitarias que involucran al público ofrecen una experiencia fresca (más que una simple exposición), reducen el riesgo de evitación publicitaria, planteada por Speck y Elliot (1997) y genera un “ruido” que puede ser aprovechado para generar una reacción viral en medios digitales.

Limitaciones del estudio

Hay ciertas limitaciones en esta investigación que merecen atención, y se presentan a continuación:

El proceso de muestreo, en este caso fue realizado a criterio de los investigadores y no seleccionado específicamente para representar un segmento de una operadora de telefonía en particular (Claro, Tigo, Movistar, etc.), como sí se hizo para la gaseosa Coca- Cola; lo que no permite determinar si los resultados son una tendencia general o si existe diferencia entre cada uno de los operadores.

Así mismo, es de tener en cuenta que, el muestreo se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá D.C., encuestando solo a residentes de la capital colombiana, por tanto los resultados no son explicativos de la realidad nacional.

La presente investigación logró comprobar la causalidad de constructos como la lealtad a una marca por otros como la confianza en general y explicar la lealtad como el fin de un proceso por el que pasa un cliente o consumidor durante su experiencia con la marca a través del tiempo, pero no logra presentar un ejemplo cuantitativo de cómo es el churn o tasa de cancelación de clientes o consumidores en este proceso.

Futuras investigaciones

Dadas las limitaciones presentadas anteriormente, también se presentan la siguiente serie de oportunidades de investigación consecuentes con la investigación realizada:

Con el fin de entender el por qué un cliente de telefonía celular deja a su operadora (churn) o se mantienen con ésta durante el proceso estudiado y demostrado en este estudio, una futura investigación debería investigar las barreras entre los distintos constructos planteados en este estudio que llevan a una persona común, propensa a confiar, a ser un cliente Tel de su operadora y el por qué la deja en cada paso del modelo. Este estudio debería tener como objetivo principal explicar las razones por las cuales un usuario de telefonía celular se mantiene con su operadora o se cambia a la competencia, y para tener resultados objetivos, debería tomarse como muestra usuarios y ex-usuarios de una sola operadora de manera de poder conseguir tendencias en las respuestas.

En el caso de los productos de consumo masivo, una investigación futura debería estudiar las razones por las cuales los consumidores dejan de comprar productos Coca-Cola y compran a la competencia, de forma tal de poder solucionar ese problema de manera estratégica involucrando tipos de productos disponibles, precio de los mismos, ubicación y promoción respectiva. Para profundizar el presente estudio, uno siguiente podría indagar en las tendencias de consumo por regiones y comprobar si los cambios de marca son fortuitos (casuales) o son debidos a un tema de canales o precios.

estudio consecuente al presente que da pie a una investigación que logre formular la valorización de clientes desde su primer encuentro con la marca, de tal manera que se pueda determinar el life-time value de cada nuevo cliente del servicio en caso de mantenerlo de por vida disfrutando de los servicios de telefonía de la marca. De ser formulado, esto ayudaría a que las compañías pudieran hacer un forecast más asertivo de su rendimiento y lograran hacer una planificación estratégica a futuro debidamente hecha, con más información en la mano para hacerla. Al conocer el lifetime value de un nuevo cliente, nace un nuevo motivo por el cual mantener satisfecho a un usuario de la operadora, llevándolo así a convertirse en un cliente leal que no pensaría en llevarse su dinero a otro lado.

Este estudio deja una puerta abierta a futuras investigaciones, para indagar qué valores comunicados, tipos de mensajes o en qué circunstancias son mejor recibidos éstos, por los consumidores Colombianos, con el fin de evaluar cuáles de ellos propician mayores niveles de confianza y poder utilizarlos en campañas publicitarias de la marca, afectando positivamente entonces, la lealtad.

Referencias

Aguayo, D. T., Arriagada, R., & Possell, C. J. (2007). Un análisis de los antecedentes de confianza y la lealtad hacia las marcas de la industria automotriz en Chile.

Andaleeb, S. (1992), The Trust Concept: Research Issues for Channels of Distribution, In Research in Marketing, (Eds) Sheth and Jagdish, London: Press, Vol. 11, p. 1-34.

Aydin, D. (2013). Trust In Ad Media. International Journal of Social, Business, Psychological, Human Science and Engineering by World Academy of Science, Engineering and Technology, 7(5), p. 546-550.

Chaudhuri, A., & Holbrook, M. B. (2001). The chain of edects from brand trust and brand adect to brand performance: the role of brand loyalty. Journal of Marketing, 65(2),p. 81-93

Copeland, M. T. (1923). Relation of consumers buying habits to marketing methods. Harvard business review, 1(3),p. 282-289.

Day, G. (1976). A two-dimensional concept of brand loyalty. Journal of Advertising, 3,p. 29-35.

Delgado-Ballester, E., Munuera-Aleman, J. L., & Yague-Guillen, M. J. (2003). Development and validation of a brand trust scale. International Journal of Market Research, 45(1),p. 35-54.

Doganoglu, T. (2010). Switching costs, experience goods and dynamic price competition. Quantitative Marketing & Economics, 8(2),p. 167-205. doi:10.1007/s11129-010-9083-y

Fullerton, G. (2005). The impact of brand commitment on loyalty to retail service brands. Canadian Journal of Administrative Sciences/Revue Canadienne des Sciences de l’Administration, 22(2), p. 97-110.

Ketelaar, P. E., & Konig, (s.f.) R. P. In Ads We Trust.

Lau, G. T., & Lee, S. H. (1999). Consumers’ trust in a brand and the link to brand loyalty. Journal of Market-Focused Management, 4(4),p. 341-370.

Li, F., & Miniard, P. W. (2006). On the potential for advertising to facilitate trust in the advertised brand. Journal of Advertising, 35(4),p. 101-112.

Matzler, K., Grabner-Kräuter, S., & Bidmon, S. (2008). Risk aversion and brand loyalty: the mediating role of brand trust and brand adect. Journal of Product & Brand Management, 17(3),p. 154-162.

Mayer, R. C., & Davis, J. H. (1999). The edect of the performance appraisal system on trust for management: A Teld quasi-experiment. Journal of Applied Psychology, 84(1),p. 123.

Malhotra, N. K., Martínez, J. F. J. D., & Rosales, M. E. T. (2004). Investigación de mercados. Pearson Educación.

Mitchell, A. A. & Olson, J. C. (1981). Are product attribute beliefs the only mediator of advertising edects on brand attitude.

Brand Attitude?. Journal of Marketing Research (JMR), 18(3).

Miller, F. M. (2015). Ad Authenticity: An Alternative Explanation of Advertising’s Edect on Established Brand Attitudes. Journal of Current Issues & Research in Advertising, 36(2),p. 177-194.

Obermiller, C., Spangenberg, E., & MacLachlan, D. L. (2005). Ad skepticism: The consequences of disbelief. Journal of advertising, 34(3), 7-17.

Soh, H., Reid, L. N., & King, K. W. (2007). Trust in diderent advertising media. Journalism & Mass Communication Quarterly, 84(3),p. 455-476.

Soh, H., Reid, L. N., & King, K. W. (2009). Measu- ring trust in advertising. Journal of Advertising, 38(2),p. 83-104.

Notas