Artículos

Participación ciudadana en el ordenamiento ecológico local: Juárez, Chihuahua

Citizen participation in local ecological management: Juarez, Chihuahua

Participación ciudadana en el ordenamiento ecológico local: Juárez, Chihuahua

Estudios sociales (Hermosillo, Son.), vol. 25, núm. 47, pp. 245-270, 2016

Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C.

Recepción: 01 Noviembre 2014

Aprobación: 01 Julio 2015

Resumen: El objetivo de este trabajo es analizar la participación ciudadana en el proceso de planeación del ordenamiento ecológico en Juárez, Chihuahua. Esto es mediante la evaluación de las capacidades de los actores sociales para establecer los criterios que llevaron a conformar las unidades de gestión ambiental y establecer la política ambiental. Los resultados indican que los talleres participativos son una herramienta efectiva para establecer un diálogo reflexivo sobre problemáticas comunes en donde los diferentes actores tienen la misma oportunidad para externar sus ideas y propuestas.

Palabras clave: participación ciudadana, actores sociales, planeación, ordenamiento ecológico, Juárez.

Abstract: This paper shows the analysis of citizen participation in the process of ecological land use planning. This is done by evaluating the skills that actors have to stablish the criteria that led to the shaping of environmental management units and its environmental policy. The results indicate that the participatory planning workshops are an effective tool for setting a thoughtful dialogue about common problems where different actors have the same opportunity to express their ideas and proposals.

Key words: citizen participation, social actors, planning, ecological management, Juarez.

Introducción

De acuerdo con Solano y Gómez (2014), la participación ciudadana se refiere a la intervención ordenada de la ciudadanía en los asuntos de carácter público a través de expresiones y prácticas que generan alternativas de solución incidiendo en la gestión pública en un contexto democrático. El ámbito político del Estado reconoce a la ciudadanía y se establece una relación circular entre sociedad y política (Lechner, 2000), esto ha permitido que los ciudadanos se integren cada vez más a procesos públicos complejos.

La participación ciudadana en los procesos de ordenamiento ecológico local remite a la necesidad de establecer medidas consensuadas para determinar áreas ecológicas, regular los usos de suelo fuera de los centros de población, así como establecer criterios de regulación ecológica para la protección, preservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales dentro de los centros de población a fin de que sean considerados en los programas o planes de desarrollo urbano.1

Para Arteaga (2003:69-78), la participación ciudadana es: un proceso social a través del cual los distintos sectores de la población, en función de sus propios intereses, intervienen directamente o por medio de sus representantes y/u organizaciones en los distintos aspectos de la vida colectiva. Se requiere, por tanto, que aquellos sectores que generan el territorio con sus acciones y decisiones, participen, no solo en el proceso de elaboración de un programa de ordenamiento ecológico local (POEL), sino en todas sus fases: formulación, expedición, ejecución, evaluación y, en su caso, la modificación del programa. La participación ciudadana para el caso de los ordenamientos, puede ser por medio de representantes de sectores en el Comité de Ordenamiento Ecológico Local que la autoridad local organice o en foros, talleres y consultas públicas que el mismo instrumento de política ambiental considera aplicar, según sea el caso (Semarnat, 2009). Surge, entonces, la pregunta central de este trabajo ¿Pueden los diversos actores sociales establecer una comunicación clara y pertinente para delinear políticas en relación al ordenamiento ecológico de un territorio municipal a través de los talleres de planeación participativa?

Para tratar de responder dicha pregunta, se analizó la participación ciudadana mediante la observación detallada de las decisiones que se tomaron de cara a actores de gobierno para identificar y delimitar las Unidades de Gestión Ambiental (UGA) como lo establece la guía del ordenamiento ecológico local (Semarnat, 2009). De igual forma, se analizaron las capacidades que los actores en su conjunto mostraron para señalar de forma consensuada la política ambiental que corresponde a cada porción del territorio municipal y de acuerdo con la normatividad vigente.

El trabajo se presenta en cuatro partes: la primera, expone el contexto de la participación ciudadana; en la segunda, se presenta el procedimiento metodológico utilizado en el caso de estudio; en la tercera parte se da a conocer la forma de participación de los actores para definir unidades de gestión ambiental (UGA) en el municipio y para establecer la política ambiental correspondiente a cada unidad territorial. Finalmente, a partir de la reflexión de estos apartados se vierten las conclusiones.

El contexto de la participación ciudadana

La expansión urbana de Ciudad Juárez, Chihuahua, ha sido vertiginosa en las últimas décadas sin que haya habido una consideración de los efectos de la misma sobre los recursos naturales, los ecosistemas y el desarrollo humano ni sobre las expectativas que esto genera en muchos actores que generan el territorio, creando una situación de vacío de poder ciudadano sobre el uso de suelo y sus recursos naturales.

El municipio cuenta con una extensión territorial de 356,114 hectáreas y su principal centro de población, Ciudad Juárez, ha pasado de una extensión de 5,899 hectáreas que se tenían en 1970 a 30,052 hectáreas en el año 2008 (IMIP, 2010). Esta superficie representa el 8.43 % del total de la superficie municipal y amenaza con expandirse todavía más en los próximos años. Se observa un impacto ambiental considerable en los ecosistemas, su biota circundante y los recursos hídricos disponibles.

De acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), en el municipio de Juárez existen dos regiones prioritarias: 1) Samalayuca, como Región Prioritaria Terrestre, al sur de la ciudad y, 2) el Río Bravo Internacional, como Región Hidrológica Prioritaria (Conabio, 2008). Se han contabilizado alrededor de cincuenta especies endémicas amenazadas entre las que se encuentran varias especies de plantas, peces, aves y mamíferos que han sido impactados por la contaminación y la expansión urbana (Romo, 2010).

De igual forma, la disponibilidad del agua se encuentra amenazada ya que está condicionada al estado de los acuíferos del Bolsón del Hueco en las inmediaciones de Ciudad Juárez y de El Paso, Texas y del Bolsón de la Mesilla, al extremo noroeste del municipio. El primero, y más importante acuífero, presenta una sobreexplotación de 86.5 millones de metros cúbicos (Mm3); tiene una extracción actual anual aproximada a los 212 Mm3 (CNA, 2009). Varios autores sostienen que la reserva de agua dulce de este acuífero podría agotarse en las próximas décadas (Salas-Plata, 2006 y Córdova, 2013).

Hasta ahora, las medidas de solución para asegurar y cuidar los ecosistemas y los recursos naturales más importantes del municipio han sido escasas. El modelo de gestión que se ha seguido en esta parte del país, responde al modelo de toma de decisiones vertical y altamente racional que contrasta notablemente con los nuevos modelos de acción pública como la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) y la gobernanza que abogan, entre otras cosas, por políticas transversales e intersectoriales, alta participación de todos los sectores de la población y permiten la interacción constante entre la ciudadanía, grupos de interés y el gobierno (Zubriggen, 2011; Aguilar, 2010; Cerrillo, 2005; Kooiman, 2003).

Se vislumbra, si acaso, algo de lo que se ha dado en llamar Nueva Gestión Pública o Gestión Gerencial en las instancias gubernamentales la cual es un modelo afín al modelo de libre mercado (Sánchez, 2008 y Guevara et al., 2010) que permite la intervención de nuevos actores en la gestión de gobierno.2 No obstante, todavía no se ha llegado a consolidar un sistema de participación ciudadana abierta y amplia que vincule a esos nuevos actores con las políticas públicas, de allí la necesidad de desarrollar más los procesos públicos y participativos.

En este proceso, no se puede hablar de disminución de los roles del gobierno, sino cambios en esos roles que involucran ...la remodelación de las actividades del gobierno y una mayor conciencia sobre la necesidad de cooperar con otros actores sociales no convierten a las intervenciones gubernamentales tradicionales en obsoletas (Kooiman, 2005). Al contrario, deben hacen valer su papel de mediador entre los intereses empresariales que llevan consigo una lógica de la ganancia y los intereses de la sociedad en general que llevan una lógica de la necesidad y así poder establecer juntos un modelo de sustentabilidad del territorio.

Desde que se ajustó el modelo económico y político en México en los años ochenta, con la entrada a esquemas de libre mercado y la reforma política electoral, se dio cabida también a la libre expresión y participación ciudadana. Ziccardi (1995), comenta al respecto que en el contexto de la reforma del Estado, la actuación de organizaciones civiles, profesionistas y técnicos que cumplen funciones de apoyo a la comunidad ha sido legitimada por las instituciones de la política social y de las políticas urbanas en particular.

Esta participación ha alcanzado procesos de gestión complejos, en donde infinidad de actores que representan a los diferentes sectores sociales, buscan no solo dialogar, sino llegar a "consensos" y a determinar políticas públicas específicas para amplios territorios como pueden ser municipios, zonas metropolitanas e incluso, regiones que abarcan dos o más estados federados. Algunos ejemplos de esta complejidad los encontramos cuando la ciudadanía se involucra en proyectos y programas relacionados con cuencas hidrológicas (Rodríguez, 2006 y CNA, 2014), en planes y programas de desarrollo urbano (Bresciani, 2006) y, por supuesto, en programas de ordenamiento ecológico del territorio (Manero, 2010; Negrete y Bocco, 2003; Wong, 2010).

Para Graizbord (1999), la participación debe incidir en las decisiones y acciones que lleva a cabo el gobierno y para Manero (2010), esta participación puede rebasar el espectro político y llegar a cubrir el espectro técnico. Esto abre, sin duda, una ventana de oportunidad para que los actores locales desarrollen nuevas capacidades cognitivas y se instalen como coadyuvantes en diseño y evaluación de políticas públicas, dejando al gobierno su implementación.

Para Boisier (2004), dentro del proceso de "descentralización" como una reforma del Estado que propone, entre otras cosas, un cambio estructural que involucra a todos los actores sean gubernamentales, del sector privado o de la sociedad civil, se encuentra crear un marco cognitivo nuevo para ser usado por todos:

un conocimiento estructural, capaz de enseñarnos que todo territorio organizado es simultáneamente un sistema, que es un sistema considerablemente abierto y que es un sistema complejo en el sentido del paradigma de la complejidad; y un conocimiento funcional que nos permita descubrir y entender la causalidad y la dinámica contemporánea de los dos procesos de cambio social más importantes para todo territorio, el crecimiento económico y el desarrollos societal (Boisier, 2004).

Estos elementos que configuran una nueva forma de relaciones sociales en un marco democrático, constituyen, a su vez, la base para que el Estado mexicano alcance niveles de eficiencia y eficacia poco desarrollados hasta ahora, al menos en la aplicación de algunos instrumentos de política ambiental como el ordenamiento ecológico del territorio. Díaz de León (2006) señala que la evolución conceptual del ordenamiento ecológico ha llegado a fijar como mínimo en su gestión, la inclusión de la información, la transparencia y la participación pública.

Esta dinámica nos remite a sacar de la ciudadanía, no solo su voto, sino sus capacidades y talentos en lo que corresponde al terreno de los subjetivo. Sus opiniones, sus expectativas y sus posturas involucran conocimiento sobre la funcionalidad del territorio gracias a la disponibilidad de información y análisis que puedan ser interpretados por las personas y actores sociales de cualquier sector. En relación a esto, el francés Pierre Bourdieu cree, firmemente, que . las personas, desde su posición en el mundo social, conciben y construyen el mundo social (Ritzer, 1997:501). El inglés Anthony Giddens sostiene que .**un agente (actor) es capaz de intervenir en el mundo e influir sobre un proceso y estado de cosas específico (Giddens, 2006:51) y el Alemán, Jürgen Habermas menciona, entre otras cosas, que los actores buscan ...entendersesobre una situación de acción para poder así coordinar de común acuerdo sus planes de acción y con ello sus acciones (Habermas, 2001:125).

Hay, pues, actores locales capacitados y con nuevas actitudes para construir, influir y dialogar con otros actores diferentes a su sector para la acción pública y la operación en el sistema político para situar cada vez un tipo de participación ciudadana responsable de su territorio y lo que allí contiene y habita. Para ello se requiere contar, como lo señala Wong (2010), con una base social amplia mediante consenso y plataformas de participación colectiva. En el caso de estudio de este trabajo se logró convocar a diferentes actores que participaron como ciudadanos que provienen de los distintos sectores sociales, del académico, de las organizaciones de la sociedad civil, del sector empresarial y de áreas de gobierno específicas partiendo de la consideración de que se encuentran informados, les interesa y son capaces de establecer una serie de lineamientos para configurar la política ambiental sobre el territorio que habitan y explotan.

Además se consideró lo señalado por Negrete y Bocco (2003) respecto a que la integración del conocimiento tradicional de los actores locales con el conocimiento técnico del equipo consultor, da buenos resultados a la hora de ordenar ecológicamente el territorio, sin dejar de considerar que al momento de su aplicación o implementación han existido contratiempos y no siempre se logra alcanzar la totalidad de los objetivos que se plantean. Para Bocco (2009) el ordenamiento ecológico del territorio es sumamente poderoso en la regulación del suelo y sus recursos naturales pero no se ha asumido como política de Estado relegándose al sector ambiental y a la conservación biológica.

En el siguiente apartado se revisa la experiencia metodológica y sus resultados sobre el ejercicio deliberativo en este campo del ordenamiento ecológico del municipio de Juárez en el estado de Chihuahua.

Procedimiento metodológico

En general, la forma de interactuar con los sectores sociales en el caso de estudio fue a través de dos Talleres de Planeación Participativa (TPP) en los que se complementó la propuesta de la institución académica proponente, en este caso, El Colegio de la Frontera Norte3 (El Colef) con la de los diversos sectores empresarial, social (de la sociedad civil organizada), académico y gubernamental en un mismo plano, es decir todos y cada uno con voz y voto.

Los TPP son un instrumento para la reflexión y la toma de decisiones con base en la participación de actores representativos de una comunidad (Paré y Lazos, 2003). En esta dinámica, se reconoce que los actores de cada sector potencializan y agilizan la toma de decisiones por lo que su incorporación es necesaria tanto en la definición del problema público como en su solución. Es un "nuevo esquema de planeación de abajo hacia arriba ante la ineficiencia e ineficacia del sistema de planeación tradicional" (Terrones-Cordero, 2013).

Rowe y Frewer (2000) reconocen que es posible diferenciar niveles de participación pública, en el nivel más bajo, solo se dota a la población de información; en un nivel superior, es posible realizar un ejercicio de consulta a través de grupos focales y/o cuestionarios y, en un nivel todavía mayor, miembros ciudadanos pueden ser invitados a participar en los ejercicios que les proporcionan un grado de autoridad en la toma de decisiones. Los TPP se pueden situar en el nivel más alto de participación ciudadana ya que contribuyen a la definición de una política pública para un territorio específico. Siendo un asunto complejo, se requiere precisamente el mayor consenso de los miembros de una comunidad con base en un ejercicio de este tipo.

El caso de estudio que aquí se presenta, se concentra en la participación de los representantes de aquellos sectores que tienen injerencia en el ordenamiento ecológico del municipio de Juárez, Chihuahua, los cuales de forma conjunta identificaron intereses, conflictos, dialogaron y consensaron desde el diagnóstico hasta la propuesta de políticas ambientales y estrategias a desarrollar.

Para el primer taller se establecieron cuatro mesas de trabajo a partir de los sectores sociales participantes: urbano, productivo, rural y desarrollo sustentable y se trató de alcanzar lo siguiente: a) analizar los intereses y actividades de los sectores que generan el territorio del municipio de Juárez; b) analizar los problemas identificados en cada sector e identificar aquellos de atención especial; c) identificar los conflictos entre sectores mediante la matriz de conflictos intersectoriales; d) identificar los atributos ambientales4 que integran cada actividad sectorial y e) priorizar los atributos de cada actividad sectorial e integrarlos para representarlos en un plano geográfico.

En total fueron invitados 112 actores sociales de los diferentes sectores incluyendo a los miembros del Comité de Ordenamiento Ecológico del Territorio (COET) y aquellos que se mencionaron por referencias en la identificación de redes constituidas en la ciudad. En total asistieron 72 actores (64.28% de los invitados), la mesa del elemento territorial urbano fue la que tuvo más participantes. Del total de los asistentes, el 43.06 % pertenecían al sector gobierno, 38.89 % al académico, mientras que los sectores social y empresarial significaron el 9.72 % y 8.33 % respectivamente de los asistentes a este primer taller.

El objetivo del segundo taller fue la definición de la política ambiental de cada una de las Unidades de Gestión Ambiental (UGA), de tal suerte, que este ejercicio representó la versión más nítida en donde los actores pudieron definir una política exclusiva para cada unidad del territorio con base en el consenso una vez revisadas las dimensiones física, biológica, económica y social. El resultado de ello es el modelo de ordenamiento ecológico-territorial del municipio de Juárez para que los tomadores de decisiones puedan planificar sustentablemente el territorio.

En el segundo taller se establecieron tres mesas de trabajo: Mesa Noreste, Mesa Sur y Mesa Noroeste las cuales corresponden a tres porciones del municipio. En dichas mesas, se presentaron los mapas finales de aptitud de suelo por cada elemento territorial (urbano, rural, productivo y desarrollo sustentable). Después se analizaron de manera conjunta las condiciones actuales y el escenario a futuro de las UGA para poder llegar a un consenso sobre la política ambiental de cada una de ellas. Se decidió integrar las mesas por espacio geográfico del municipio para que en una misma mesa dialogaran actores de gobierno, de la iniciativa privada y de los sectores social y académico. En este segundo TPP participaron 37 actores sociales. Del total de los asistentes el 48.38 % eran de gobierno, 32.25 % de la academia, 16.12 % de la Iniciativa privada y 3.22 % la sociedad civil.

Participación para la definición de las Unidades de Gestión Ambiental y su política ambiental

De acuerdo con el Reglamento de la LGEEPA en materia de Ordenamiento Ecológico emitido el 8 de agosto del año 2003: el interés sectorial es el objetivo particular de personas, organizaciones o instituciones con respecto al uso del territorio, entre los que se incluyen el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, el mantenimiento de los bienes y servicios ambientales y la conservación de los ecosistemas y biodiversidad (Cámara de diputados del H. Congreso de la Unión, 2003:2). En este tenor, los actores participaron en dos talleres de manera ordenada y proactiva.

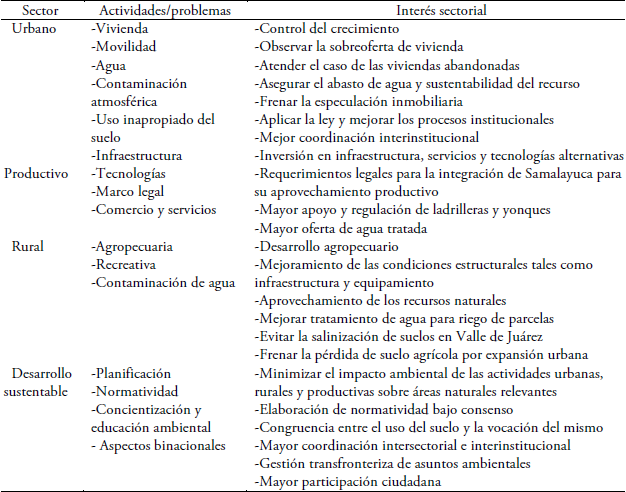

En el primer TPP los actores expresaron una serie de opiniones que muestran su sentir y pensar sobre temas y actividades que se desarrollan en el municipio y que afectan sus intereses sectoriales. De manera particular, el sector urbano sugirió el control del crecimiento urbano, así como la eficiencia en los procesos de distribución y ocupación de vivienda; el sector productivo, refirió requerir de inversiones destinadas a la infraestructura, a nuevas tecnologías y a integrar zonas productivas para un mejor aprovechamiento de los potenciales con que cuenta el municipio, más allá de la apuesta al desarrollo del sector maquilador; el sector rural, señaló que hay y puede haber todavía más producción agropecuaria y que existen las condiciones para desarrollar el área recreativa, ecoturística y cultural por sitios específicos que se encuentran subexplotados; finalmente, el sector de desarrollo sustentable, apuntó hacia la mejora en los procesos de planificación, el consenso y el despertar de la conciencia de muchos actores y ciudadanos para minimizar el impacto ambiental en ecosistemas de gran valor paisajístico y biótico (Cuadro 1).

Cuadro 1

Interés sectorial para el ordenamiento ecológico y territorial del municipio de Juárez, Chihuahua

Fuente: elaboración propia con base en Romo (2010).

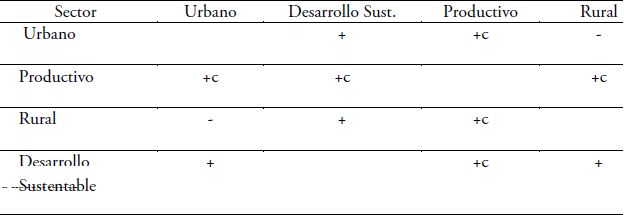

En cuanto a identificación de conflictos se expone en una matriz las interacciones entre sectores que pueden ser de compatibilid (que puedan coexistir sin conflicto en un mismo lugar) con el signo "+" o de incompatibilidad con el signo "-". Se encontró que solo hay incompatibilidad entre los sectores urbano y rural, mientras que en el resto de los sectores hay compatibilidad (Cuadro 2).

Cuadro 2

Matriz de identificación de conflictos entre sectores en el municipio de Juárez

Fuente: elaboración propia con base en Romo (2010).+c Este signo, más la letra "c" indica la compatibilidad condicionada del sector en cuestión. La condición se establece a partir del tipo de actividad que se pretenda desarrollar que debe ser adecuada a la aptitud territorial.

La incompatibilidad entre los sectores urbano y rural, se da principalmente por: a) no tener desarrollada una estrategias para concientizar a la población de la riqueza natural, histórica y tradicional que existe en el medio rural del municipio y b) por la nula estrategia para promover las actividades agropecuarias en la zona urbana y mostrarse una tendencia hacia la urbanización e individualización de la población y una miopía institucional para desarrollar proyectos productivos y turísticos.

La compatibilidad condicionada entre los sectores productivo-desarrollo sustentable, productivo-urbano, productivo-rural, se refiere a que de acuerdo a los actores sociales participantes en el TPP es necesario cumplir con las siguientes recomendaciones: a) que el Camino Real (vialidad periférica de la ciudad) ubicada en las faldas de la Sierra de Juárez quede como "camino de borde" y limite el crecimiento de la ciudad; b) que haya un mayor desarrollo de proyectos de infraestructura productiva para la cría de ganado porcino y lechero para atender la gran demanda de alimentos de la ciudad; c) que se incluyan como áreas naturales protegidas aquellas zonas donde tienen elementos de relevancia ecológica; d) que exista un mayor aprovechamiento ecoturístico y; e) que se fortalezca la gestión pública para la prevención y control de la contaminación del agua, el suelo y el aire para no afectar los ecosistemas circundantes.

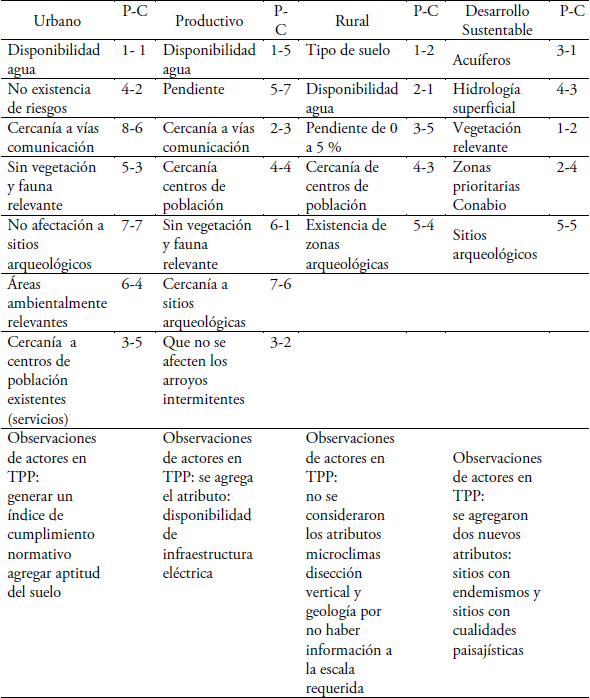

En la identificación de atributos, los actores participantes pudieron identificar, familiarizarse y priorizar aquellos atributos que son necesarios para el análisis del territorio. Para cada sector, el coordinador de cada mesa (miembro del equipo técnico) propuso a partir de un trabajo previo, una serie de atributos para el análisis que fueron validados y priorizados por los participantes (Cuadro 3). Para el sector urbano, se consideró la disponibilidad del agua, la no existencia de riesgos, la cercanía a vías de comunicación, la flora y fauna para la conservación, la protección de sitios arqueológicos, la consideración de áreas ambientalmente relevantes y la cercanía a centros de población existentes.

Cuadro 3

Identificación de atributos y su priorización por actores sociales en el ordenamiento ecológico del municipio de Juárez, Chihuahua

Fuente: elaboración propia con base en Romo (2010).P- Prioridad del atributo ambiental propuesta por el equipo técnico.C- Consenso resultante acerca de la prioridad en el TPP según los actores participantes.

En general la priorización hecha por la institución proponente y los actores como resultado del taller, varió ligeramente, en especial resalta el caso de la consideración del parámetro no existencia de riesgo y de la cercanía a vía de comunicación y sin vegetación y fauna relevante, mismas que avanzaron hacia una mayor priorización según los actores participantes. También se resalta el hecho de que los actores proponen que se genere un índice de cumplimiento normativo y se agregue un nuevo atributo: aptitud del suelo.

Para el sector productivo se consideró la disponibilidad del agua, la pendiente topográfica, la cercanía a vías de comunicación, la cercanía a centros de población, los sitios sin vegetación y fauna relevante, la protección a sitios arqueológicos y la no afectación a los arroyos intermitentes. Entre los cambios más relevantes introducidos a la propuesta inicial, derivados del primer taller, se encuentran: el atributo sin vegetación y fauna relevante pasa de una prioridad seis a uno y que la disponibilidad del agua pasa del lugar uno al cinco. Los actores propusieron agregar un nuevo atributo: la disponibilidad de infraestructura eléctrica para impulsar un mayor número de proyectos productivos.

Para el sector rural, los atributos que se consideraron son: el tipo de suelo, la disponibilidad de agua, la pendiente topográfica, la cercanía de centros de población y zonas arqueológicas. En general, los atributos propuestos por la institución proponente y los actores coincidieron, se aprecia que los actores convocados dan preferencia al atributo disponibilidad de agua sobre el tipo de suelo. Los actores también propusieron agregar tres atributos: microclimas, disección vertical y geología a escala detallada, estos tres atributos propuestos no se integraron por falta de información cartográfica a la escala requerida.

Por último, el sector de desarrollo sustentable consideró los atributos: acuíferos del municipio, hidrología superficial, vegetación relevante, zonas prioritarias terrestres e hidrológicas que ha decretado la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y sitios arqueológicos. Los actores consideraron que el agua es el atributo más importante, de tal suerte que la prioridad pasó de tres a uno junto con el atributo hidrología superficial que pasó de cuatro a tres. El asunto de la vegetación y zonas prioritarias de Conabio pasó a un segundo plano. En esta dinámica se integraron las propuestas de cuatro nuevos atributos: sitios con endemismos, sitios con cualidades paisajísticas, sitios de formación de minerales (como la "rosa del desierto" característica de la zona de Samalayuca) y sitios de observación astronómica. Las dos últimas propuestas no fueron considerados por falta de información disponible.

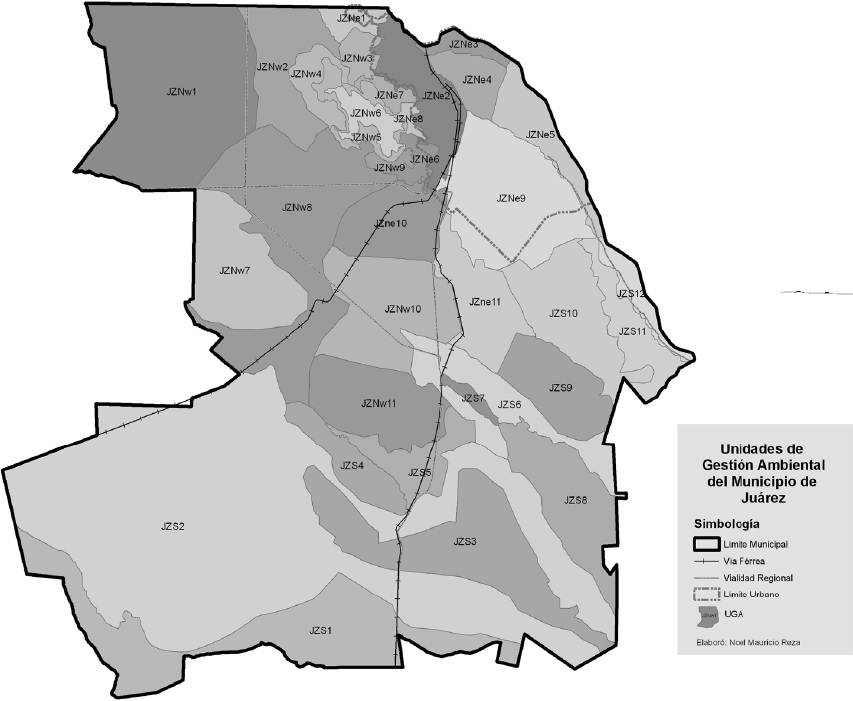

En el segundo TPP, los actores llegaron a un consenso para definir la política ambiental correspondiente a cada una de las 33 unidades de gestión ambiental (UGA). A diferencia del primer TPP en la que se integraron las mesas de trabajo a partir de los sectores identificados en el ámbito local, en el segundo TPP se organizó la discusión por zonas del territorio municipal, esto es, Mesa Noreste, con clave JZNe; Mesa Sur, con clave JZS y; Mesa Noroeste, con clave JZNw (Figura 1).

Figura 1

Localización de las UGA por zona en municipio de Juárez, Chihuahua

Fuente: elaboración propia.

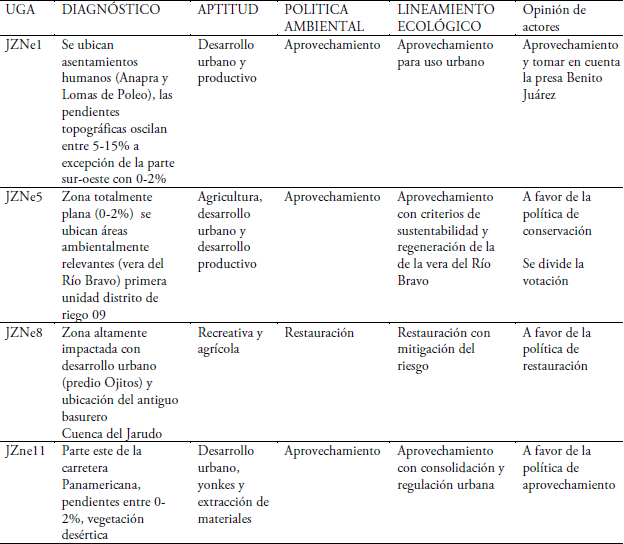

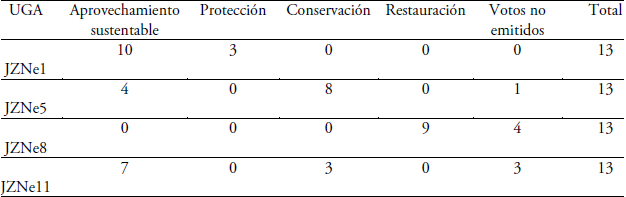

Para ilustrar el ejercicio de discusión y consenso se detalla el trabajo en la mesa Noreste a través de cuatro ejemplos: la UGA JZne1 correspondiente a una zona periférica a la mancha urbana en las colonias Anapra y Lomas de Poleo; la JZne5 correspondiente al Río Bravo; la JZne8 correspondiente a la Sierra de Juárez, y la JZne11, correspondiente al área de ciudad universitaria (Cuadro 4). En el Cuadro 5 se observa a manera de ejemplo, la votación resultante sobre la política ambiental para cada UGA una vez que se presentó y discutió el diagnóstico.

Cuadro 4

Presentación, validación y política ambiental de cuatro UGA por parte de los actores sociales en la zona noreste (JZne) del municipio de Juárez, Chihuahua

Fuente: elaboración propia con base en Romo (2010).

Cuadro 5

Resultados de la votación por política ambiental de cada UGA en la zona Noreste

Fuente: Romo (2010).

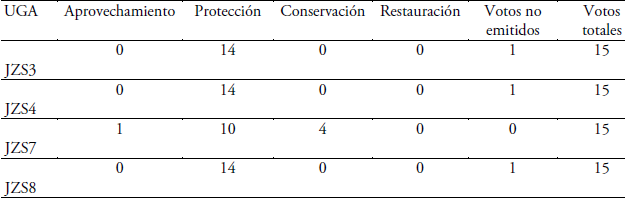

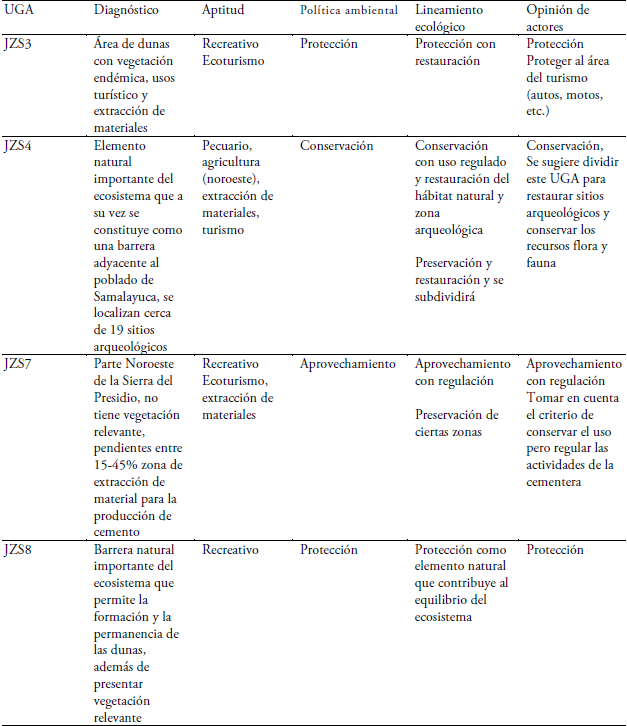

De la Mesa Sur, resaltamos también cuatro UGA de gran relevancia para el desarrollo sustentable: JZS3, que corresponde a las Dunas de Samalayuca; la JZS4 que corresponde a la Sierra de Samalayuca y el cuidado de sitios arqueológicos; la JZS7 y la JZS8 que corresponden a la Sierra de Presidio y la extracción de materiales para la fabricación de cemento (Cuadro 6). En el Cuadro 7, se expone la votación obtenida por política ambiental para cada UGA.

Cuadro 6

Presentación y validación de cuatro UGA en la zona sur (JZS) del municipio de Juárez, Chihuahua

Fuente: elaboración propia con base en Romo (2010).

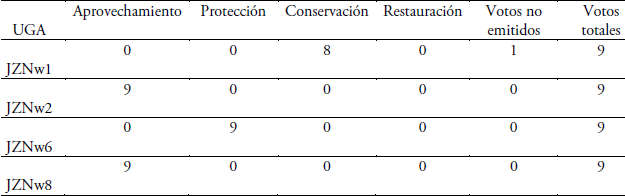

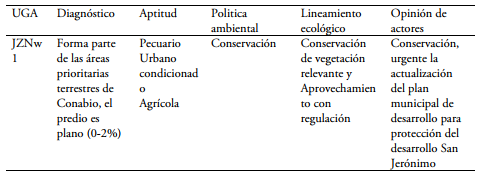

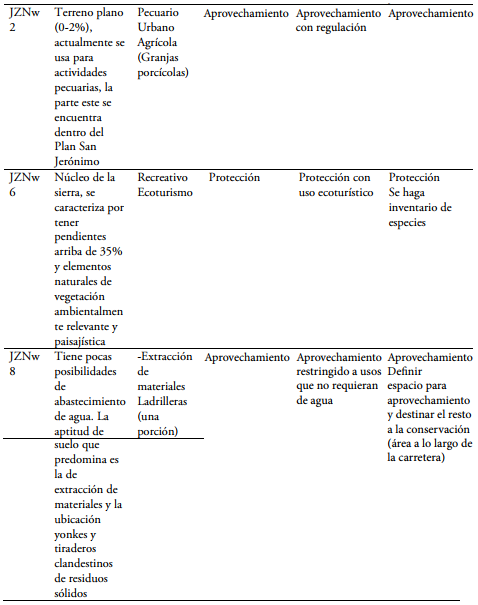

Por último, de la mesa Noroeste, destacan cuatro UGA de gran relevancia, en especial por el fenómeno de la expansión urbana: la JZNw1, al extremo noroeste del municipiocomo una zona prioritaria de conservación por la Comisión Nacional parael Conocimientoy Uso de la Biodiversidad (Conabio); la JZNw2 que corresponde al plan parcial San Jerónimo; la JZNw6 que corresponde al núcleo de la Sierra de Juárez y; la JXZNw8 que corresponde a una extensa porción de suelo (Plazuela de Acuña y Km 29) sin disponibilidad del agua, con asentamientos humanos en condición precaria (Cuadro 8). En el Cuadro 9, se aprecia la votación por el tipo de política ambiental para cada una de las UGA correspondiente a esta zona.

Cuadro 8

Presentación y validación de cuatro UGA en la zona Noroeste del municipio de Juárez, Chihuahua

Fuente: elaboración propia con base en Romo (2010).

Cuadro 8 (Cont.)

Presentación y validación de cuatro UGA en la zona Noroeste del municipio de Juárez, Chihuahua

Fuente: elaboración propia con base en Romo (2010).

Conclusiones

Durante el proceso de interacción con los diferente s actores que rep resentan a los distintos sectores sociales en el ámbito local, se pudo palpar el interés por el tema del ordena miento ecológico territorial y la profundidad que se puede alcanzar en la discusión gracias a su disposición por comprender las funciones y complejidad del territorio municipal.

Fue posible observar, la conjunción de la perspectiva objetiva y subjetiva entre los actores participantes, pues, de alguna manera, los participantes reconocieron a las instituciones como proveedoras de datos (oficiales) sobre el estado del municipio y los diagnósticos elaborados expresamente por el equipo técnico especializado para este tipo de ejercicios, pero, al mismo tiempo, asumieron su papel como agentes con capacidades de diálogo y entendimiento con otros y su poder de decisión que les confiere el solo conocimiento del funcionamiento del territorio y su responsabilidad al participar en propuestas consensadas.

Se comprobó que los actores, de cualquier sector, son capaces de poner en la discusión su experiencia, su información y sus aspiraciones, al mismo tiempo que analizan la información disponible y dialogan sobre ella para ratificar o desechar sus posturas (proceso de retroalimentación), de tal suerte, que se dan cuenta que es posible la construcción de nuevas realidades e influir, eventualmente en los actores que toman decisiones por y para la colectividad. Los talleres de planeación participativa se encuentran en un nivel muy alto de participación ciudadana y resultaron para este ejercicio, una herramienta efectiva ya que se pudo establecer un diálogo reflexivo sobre problemáticas comunes, una proyección de largo plazo (sustentabilidad) y una situación de confianza entre los actores participantes para futuros encuentros. Los talleres participativos establecen una vía interactiva de comunicación y retroalimentación entre los diferentes sectores para el ejercicio de su ciudadanía y con ello, una relación cercana con la toma de decisiones.

En el ejercicio de participación ciudadana analizado en el caso de estudio de ordenamiento ecológico territorial del municipio de Juárez, Chihuahua, los más sorprendidos fueron los actores del sector gobierno por las aportaciones que se tuvieron tanto del equipo técnico formado por académicos, como de los actores participantes donde se destacó la espontaneidad y profundidad en las propuestas y el resultante modelo de ordenamiento ecológico. Esto, sin duda, constituyó una base sólida para la confiabilidad del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de Juárez ya publicado, así como para el seguimiento, evaluación y en su caso actualización que debe tener este instrumento de política ambiental.

En este caso de estudio se comprobó que los actores sociales con cierto conocimiento del territorio son capaces de definir unidades territoriales, decantar problemas, mostrar sus intereses, identificar conflictos, definir y priorizar atributos y establecer la política más adecuada a las UGA ya sea de aprovechamiento, conservación, protección o restauración. En este proceso, los actores mostraron tener claro que hay que mantener un equilibrio ecológico y proteger el medio ambiente del municipio sin dejar de considerar las actividades económicas que sean benéficas para el desarrollo local.

No hay que olvidar que podrían aparecer nuevos actores y sectores que pueden ser afectados por la aplicación del programa y que es posible integrar en el proceso de actualización que según la normatividad debe hacerse cada cinco años. Este trabajo recae en el Comité de Ordenamiento Ecológico Local quien es el custodio principal de este instrumento legal.

Finalmente, queda claro que la participación ciudadana en el ordenamiento ecológico del territorio consolida un tipo de relación circular entre sociedad y política. Gobierno y gobernados se sientan e interactúan en un mismo plano para ordenar el territorio y anteponen sus intereses para lograr un cierto consenso en torno al paradigma de la sustentabilidad ambiental y el bien común.

Bibliografía

Aguilar, L. (2010) "El futuro de la gestión pública y la gobernanza después de la crisis" Frontera Norte. Vol. 22, núm. 43, pp. 187-213.

Arteaga, C. (2003) "La participación ciudadana: un breve acercamiento" en C. Chávez (comp.) Participación social: retos y perspectivas. México, Universidad Nacional Autónoma de México y Plaza y Valdés.

Bocco, G. (2009) "Uso, mal uso y abuso del ordenamiento ecológico del territorio en México" Dirección Regional Noroeste (comp.) Nuevas formas de gestión ambiental: agua y ordenamiento ecológico territorial. México, El Colegio de la Frontera Norte.

Boisier, S. (2004) "Desarrollo territorial y descentralización. El desarrollo en el lugar y en manos de la gente" Revista Eure. Vol. XXX, núm. 90, pp. 27-40.

Bresciani, L. (2007) "Del conflicto a la oportunidad: participación ciudadana en el desarrollo urbano" Urbano. Vol. 9, núm. 12, pp. 14-19.

Cámara de diputados del H. Congreso de la Unión. (2003) "Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de Ordenamiento Ecológico. D.O.F. 08-08-2003. En: < En: http://www.spabc.gob.mx/views/files/tmp/REGLAMENTO-LEY-GENERAL-DEL-EQUILIBRIO-ECOLOGICO-Y-LA-PROTECCION-AL-AMBIENTE-EN-MATERIA-DE-ORDENAMIENTO-ECOLOGICO.pdf <pdf http://www.conagua.gob.mx/Contenido.aspx?n1=8&n2=110> [Accesado el 20 de octubre de 2014]

Cerrillo, A. (2005) La gobernanza hoy: 10 textos de referencia. Madrid, Intitut Internadonal de Governabilitat de Catalunya, INAP.

CNA (2014) "Participación ciudadana" Comisión Nacional del Agua, México. En: < En: http://www.conagua.gob.mx/Contenido.aspx?n1=8&n2=110> [Accesado el 28 de octubre de 2014]

CNA (2009) "Determinación de la disponibilidad de agua en el acuífero 0833 valle de Juárez, estado de Chihuahua" Comisión Nacional del Agua. En: < En: http://www.conagua.gob.mx/Conagua07/Aguasubterranea/pdf/DR_0833.pdf> [Accesado el 04 de mayo de 2014]

Conabio (2008) "Regimes terrestres e hidrológicas prioritarias" En: <Conabio (2008) "Regimes terrestres e hidrológicas prioritarias" En: http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/Tmapa.html> [Accesado el día 04 de agosto de 2014]

Córdova, G. (2013) "La gestión del Bolsón del Hueco para el abastecimiento de agua a Ciudad Juárez y El Paso, Texas: expectativas técnicas y políticas" en F. Peña (comp), La sed urbana, la ciudad como construcción hidráulica. México, El Colegio de San Luis.

Dahl, R. A. (1963) Who goberns? Democracy and power in the American city. E. U., Yale University Press.

Díaz De León, A. (2006) "Presentación" en V. Arriaga y A. Córdova. Manual para el proceso de ordenamiento ecológico. México, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Frederickson, G. (1992) "Hacía una teoría del público para la administración pública" Gestión y Política Pública. Vol. 1, núm. 1, pp. 7-31.

Graizbord, B. (1999) "Planeación urbana, participación ciudadana y cambio social" Economía, Sociedad y Territorio. Vol. II, núm. 5, pp. 149-161.

Guevara, A., Espejel, J. y M. Flores (2010) "Los retos de la nueva gestión pública latinoamericana" Espacios Públicos. Vol. 13, núm. 27, pp. 33-46.

Giddens, A. (2006) La constitución de la sociedad, bases para la teoría de la estructuración. Buenos Aires, Amorrortou.

Habermas, J. (2001) Teoría de la acción comunicativa, I, racionalización de la acción y racionalización social. México, D. F.,Taurus.

IMIP (2010) "Plan de Desarrollo Urbano, Instituto Municipal de Investigación y Planeación del Juárez". En: < En: http://www.imip.org.mx/pdu/PDUSEPT2010.pdf> [Accesado el día 5 de junio de 2013]

Kooiman, J. (2005) "Gobernar en gobernanza" en A. Cerrillo (comp.) La gobernanza hoy: 10 textos de referencia. Madrid, Intitut Internacional de Governabilitat de Catalunya. INAP.

Kooiman, J. (2003) "Gobernar en gobernanza". Ponencia presentada en la conferencia internacional de Gobernanza, Democracia y Bienestar Social, Barcelona. En: < En: http://www.ucm.es/centros/cont/descargas/documento24211.pdf> [Accesado el 10 de enero de 2013]

Lechner, N. (2000) "Nuevas ciudadanías" Revista de Estudios Sociales. Núm. 5, pp. 25-31.

Manero, F. (2010) "La participación ciudadana en la ordenación del territorio: posibilidades y limitaciones" Cuadernos Geográficos. Núm. 47, pp. 47-71.

Negrete, G. y G. Bocco (2003) "El ordenamiento ecológico comunitario: una alternativa de planeación participativa en el contexto de la política ambiental en México" Gaceta Ecológica. Núm. 68, julio-septiembre, pp. 9-22.

Paré, L. y E. Lazos (2003) Escuela rural y organización comunitaria: instituciones locales para el desarrollo y el manejo ambiental. México, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, Plaza y Valdés.

Ritzer, G. (1997) Teoría sociológica contemporánea. McGraw Hill, México, D. F.

Rodríguez, F. (2006) "Cuencas hidrográficas, descentralización y desarrollo regional participativo" InterSedes: Revista de Sedes Regionales. Vol. VII, núm. 12, pp. 113-125.

Romo, Ma. de L. (2010) Zonificación y ordenamiento ecológico del municipio de Juárez, Chihuahua. (Responsable) Informe técnico para Fomix Conacyt-Gobierno Municipal de Juárez. México, El Colegio de la Frontera Norte. Mimeo.

Rowe, G. y L. Frewer (2000) "Public participation methods: A framework for Evaluation, Technology & human Value" Science, Technology and Human Values Vol. 25, núm. 1, pp. 3-29.

Salas-Plata, J. (2006) "Problemática del agua y crecimiento urbano en Ciudad Juárez, Chihuahua" Culcyt-UACJ. Vol. 3, núm. 14, pp. 5-18.

Sánchez, M. (2008) "El PAN con Fox en la presidencia d la república, gobierno gerencia vs política" Espacios Públicos. Vol. 11, núm. 22, pp. 80-96.

Semarnat (2009) "Guía de ordenamiento ecológico del territorio para autoridades municipales" Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, México. En: < En: http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/temas/ordenamientoecologico/Documents/documentos%20ordenamiento/zip/Guia%20OET%20CD.pdf> [Accesado el 28 de octubre de 2014]

Solano, N. y M. Galván (2014) "La participación ciudadana en la ciudad de México: panorama, retos y perspectivas" en A. Anaya (comp.) Nuevas avenidas de la democracia contemporánea. México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Terrones-Cordero, A. (2013) "Planeación participativa para elaborar un plan de desarrollo municipal: el caso de Acaxochitlán, Hidalgo" Economía, Sociedad y Territorio. Vol. XIII, núm. 2, pp. 521-559.

Wong, P. (2010) "Ordenamiento ecológico territorial: retos para la gestión del desarrollo regional sustentable del siglo XXI" Estudios Sociales. Vol. XVII, número especial, enero de 2010, pp. 11-40.

Ziccardi, A. (1995) "La tarea de gobernar: las ciudades y la gobernabilidad" en A. Ziccardi (comp.), La tarea de gobernar: gobiernos locales y demandas ciudadanas. México, Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y Porrúa.

Zurbriggen, C. (2011) "Gobernanza: una mirada desde América Latina", Perfiles latinoamericanos. Núm. 38, pp. 39-64.

Notas

Notas

Notas

Notas

Notas de autor

Dirección para correspondencia: gcordova@colef.mx