Artículos de Investigación

Catastros de asentamientos precarios en América Latina: consideraciones metodológicas e implicancias de política

Slum Enumerations in Latin America: Methodological Considerations and Policy Implications

Catastros de asentamientos precarios en América Latina: consideraciones metodológicas e implicancias de política

Espacialidades, vol. 5, núm. 2, pp. 208-236, 2015

Universidad Autónoma Metropolitana

Recepción: 19 Octubre 2014

Aprobación: 05 Mayo 2015

Resumen : Aunque la teoría y la práctica han avanzado en el reconocimiento de los asentamientos precarios como parte esencial de la desigualdad espacial y el crecimiento urbano de los países en desarrollo, aún persisten desafíos importantes para su adecuada caracterización y comprensión. Este artículo busca contribuir a esta discusión, en lo que respecta a las definiciones y metodologías de localización, a partir de la experiencia que la Fundación Techo ha acumulado en la realización de catastros de asentamientos precarios durante más de una década en distintos países de América Latina. Para ello se examinan los principales enfoques a partir de los cuales se entienden los asentamientos actualmente, exponiéndose junto a ello la definición y método que la fundación ha desarrollado, con base en el trabajo conjunto entre voluntarios, habitantes de asentamientos y profesionales. Asimismo, aquí se indican las principales implicancias metodológicas y de política pública asociadas al desarrollo de esta propuesta, sobre todo en relación con la promoción de ciudadanía y el desarrollo de metodologías participativas que incorporen a las organizaciones y dirigentes vecinales en proyectos de relevancia local.

PALABRAS CLAVE: asentamientos precarios, catastros de asentamientos, voluntariado, organizaciones de la sociedad civil (OSC). .

Abstract : Although the theory and practice have made significant progress in the recognition of slums as an essential category of spatial inequality and urban growth in developing countries, there are still major challenges in their characterization and understanding regarding its territorial and social dimension. This article seeks to contribute to this discussion in relation to definitions and methods, based on the accumulated experience of Techo Foundation in performing Slums Enumerations for over a decade in different countries of Latin America. We describe the main approaches from where settlements are currently understood, presenting also the definition and method that the foundation has developed, based on the joint work of volunteers, slum dwellers and professionals. Together with general results, some methodological and policy implications are pointed up, particularly with regard to the promotion of active citizenship and the development of participatory methodologies that incorporate organizations and neighborhood leaders into bottom-up local projects.

KEY WORDS: slums, slum enumerations, volunteering, civic society organizations (CSO). .

Introducción

A comienzos de la década del dos mil, se constata por primera vez en la historia la predominancia de mayor concentración de población urbana respecto de la población rural en el mundo. Dicha tendencia, lejos de ser casual, responde, en gran medida, a transformaciones económicas globales que se han traducido en fuertes migraciones de población hacia los principales centros urbanos. En este trabajo se alude a una de las consecuencias más negativas de dicho crecimiento acelerado: el proceso de precarización y de desigualdad de acceso a la vivienda, a servicios básicos y a infraestructura urbana que acontece en la proliferación de asentamientos irregulares en gran parte de las ciudades de países en desarrollo ―fenómeno conocido como urbanización de la pobreza (UN-Hábitat, 2003)―. Esto ha profundizado una serie de desigualdades que se manifiestan en diversas formas, en fenómenos como la segregación residencial, la violencia urbana, las diferencias educacionales, exclusiones en el mercado laboral, etcétera.

América Latina cuenta con altos niveles de urbanización, lo que se manifiesta y convive con altos niveles de desigualdad social, prueba de ello es la existencia de una gran cantidad de asentamientos precarios en los principales centros urbanos de la región, afectando sustancialmente la integración y cohesión social. Según datos recientes, cerca del 80 por ciento de la población en América Latina y el Caribe vive en centros urbanos, mientras que casi el 25 por ciento lo hace en asentamientos precarios (onu-Hábitat, 2012). Si bien la proporción de estos asentamientos se ha reducido en las últimas décadas, las cifras absolutas de quienes viven en esta condición aún siguen siendo elevadas.

Respecto de las cifras de asentamientos informales y precarios, un error común ha sido suponer su disminución cuando se reportan tasas decrecientes de pobreza. Lo cierto es que en muchos países de Latinoamérica las tasas de crecimiento informal son más significativas que las de disminución de la pobreza, de tal modo que no se puede hablar de una correlación entre ambos indicadores. Esta situación obliga a tener una reflexión crítica y un conocimiento más acabado de la problemática del hábitat informal (Fernandes, 2008).

Carecer de una vivienda adecuada es mucho más que la falta de un "techo y cuatro paredes".1 La pobreza en términos de ingresos se hace aún más extrema en estos lugares, dada la falta de acceso a ser-vicios básicos, problemas de higiene y condiciones de salud, deserción escolar, acceso esporádico a empleos formales y falta de capacitación para el trabajo. Éstas son sólo algunas de las expresiones más flagrantes del problema de exclusión social, evidenciado en el ámbito territorial en plenitud, a través de los asentamientos informales (Bouillon, 2012).

Entendiendo que el diagnóstico anterior permite una aproximación a diversas categorías de precariedad habitacional (hacinamiento, allegamiento, personas en situación de calle, entre otras), en este trabajo se examina dicha precariedad, compuesta por los asentamientos informales,2 teniendo como principal interés describir los trabajos de investigación y levantamiento de información censal que han sido realizados desde la Fundación Techo, denominados "catastros de asentamientos".

El objetivo central es exponer de modo sistemático las características y la experiencia adquirida en el desarrollo de estos estudios, lo que ha redundado en la consolidación de una metodología efectiva para relevar información censal rigurosa, que facilita la adecuada caracterización deasentamientos informales, además de atender sus condiciones materiales y sociales específicas, no siempre posibles de capturar y estudiar a partir de levantamientos estadísticos basados en encuestas, con objetivos más amplios.

Entre las particularidades del proceso metodológico de estos catastros destacan la participación comunitaria y de dirigentes vecinales, así como de voluntariado, los que han probado ser dos componentes fundamentales para lograr el propósito planteado en cada investigación.

La Fundación Techo es una organización presente en Latinoamérica y el Caribe que busca superar la situación de pobreza en la que viven miles de personas en asentamientos precarios, mediante la acción conjunta de sus pobladores y jóvenes voluntarios. Con la implementación de un modelo de trabajo enfocado en el desarrollo comunitario, esta fundación busca ―a través de la ejecución de diferentes planes― disminuir la pobreza y promover que todos los ciudadanos desarrollen sus capacidades, incentivando el ejercicio pleno de sus derechos.3

¿Qué es un asentamiento? El problema de las definiciones

En América Latina, históricamente la discusión sobre los asentamientos no tuvo un basamento estadístico claro. Con pocas cifras que plasmaran esta realidad, utilizando más bien descripciones cualitativas sobre los tipos de asentamientos4 y las precarias condiciones de vida de la población ahí residente,5 éstos han sido descritos especialmente por su característica espacial: es un modo de pobreza asociado a una determinada territorialidad. A partir de este aspecto, es posible desprender lo que intuitivamente son los principales rasgos de un asentamiento:

- 1. Siempre en relación con una condición grupal (colectiva) de pobreza.

- 2. No se tiene una posesión formal o regularizada del terreno que se ocupa.6

- 3. La principal evidencia de pobreza radica en la precariedad de las condiciones urbanas que afectan al territorio. Caracterizado por la ausencia parcial o total de servicios básicos asociados a la vivienda (agua, luz, alcantarillado, entre los más importantes), como por su emplazamiento o cercanía a zonas de riesgo, apareciendo como un espacio que no puede (o que no debiera) ser habitable, según los parámetros mínimos de desarrollo humano que la mayoría de los países establecen.

Existen distintas acepciones que aluden a los precarios asentamientos, informales y otros tipos de concentraciones territoriales de pobreza. En un notorio esfuerzo por establecer una definición que permitiera medir, a escala global, el fenómeno, ONU Hábitat (2003) elaboró el informe The Challenge of Slums, en el cual se esboza una definición de slum,7 la cual busca operacionalizar una serie de categorías genéri-cas sobre asentamientos precarios, que normalmente compartían como rasgo identitario la precariedad habitacional, concentrada espacialmente en el espacio urbano.

Partiendo de la base de que la unidad asentamiento precario comúnmente no estaba incluida como categoría de análisis en encuestas de hogares, se hizo una propuesta conceptual que permitiese delimitar con mayor claridad el fenómeno para su medición. Esta propuesta no estuvo exenta de complicaciones, debido principalmente a:

- 1. Lo problemático de categorizar bajo una sola definición un fenómeno tan complejo.

- 2. La coexistencia de muchas definiciones distintas según la región o el territorio que provengan, debido al intento por dar reconocimiento a las distintas configuraciones existentes en contextos determinados.

- 3. La complejidad de delimitarlos en un espacio determinado, dada su naturaleza irregular -en términos de dominio territorial y acceso a servicios básicos- y dinámica -en términos de composición y tamaño- (UN-Hábitat, 2003).

No obstante lo anterior, a partir de la revisión de un conjunto importante de definiciones locales, este informe identifica una serie de atributos propios de cualquier asentamiento precario, entre los que destacan:

-

Acceso inadecuado a agua potable o limpia.

-

Acceso inadecuado a servicios sanitarios y otras infraestructuras.

-

Viviendas de material precario o en condiciones de precariedad.

-

Sobrepoblación.

-

Inseguridad de la tenencia del terreno.

Para el caso de América Latina, el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade) se ha esforzado en generar una propuesta metodológica para la identificación de tugurios en el continente, utilizando para ello datos censales provenientes de una serie de países de la región (Candia, 2005). En esteestudio, se asumen como componente principal las características de las viviendas para así identificar los tugurios:

Conjunto de edificaciones preferentemente destinadas a viviendas, construidas por sus ocupantes con técnicas y métodos no convencionales, en terrenos ocupados ilegalmente, que presentan condiciones ambientales deficientes, que carecen de servicios básicos de infraestructura y de equipamiento comunitario y en donde reside un subconjunto de la población urbana que vive en condiciones de pobreza, con un alto grado de precariedad y de insatisfacción en cuanto a niveles de vida y necesidades básicas (Candia, 2005: 14).

La metodología propuesta por el Celade se basa, por una parte, en los Objetivos de Desarrollo Milenio (ODM),8 buscando cumplir la undécima meta del séptimo objetivo,9 tomando en cuenta las variables referidas al acceso a agua potable y a saneamiento, a tenencia regular de la vivienda y durabilidad, así como a un área suficiente para vivir (no hacinamiento). En caso de que no se cumpla alguna de estas condiciones, se estaría en presencia de un tugurio.

Para la definición geográfica de los tugurios, este organismo propone utilizar las definiciones geográficas empleadas por los distintos censos; con ello, al cruzar la información con los indicadores de materialidad y tipo de vivienda, es posible realizar una estimación de los tugurios por manzanas u otra unidad censal. Debido a esta estimación, la agencia constata una limitante significativa, dada la dificultad de delimitar los tugurios a partir de variables de materialidad, pues existe una amplia diversidad de materiales para construir viviendas en un mismo asentamiento. Asimismo, la utilización de manzanas censales tiene otras restricciones:

- 1. Las delimitaciones de los tugurios y sus contornos difícilmente se ajustan a las definiciones territoriales formales utilizadas para los censos poblacionales.

- 2. Tampoco se captan los constantes movimientos (estacionales o por contingencias) de entrada y salida que modifican la población y su composición, existiendo variaciones importantes en su dinámica que suceden con mayor frecuencia que lo que se observa a través de los censos de población.

- 3. En un nivel más amplio, una manzana censal constituye una unidad de análisis distinta a la de un asentamiento y, por ende, se sobrevaloran o subvaloran rasgos de la población que resultan fundamentales para su estudio y caracterización.

Consiguientemente, una estimación basada en la utilización de manzanas censales permite la estimación de asentamientos a gran escala, pero dificulta el levantamiento de información que haga posible su descripción y análisis a partir de sus componentes específicos.

La Fundación Techo ha participado de este debate desde hace más de diez años, proponiendo especificaciones propias para la conceptualización de los asentamientos urbanos y rurales. El origen de esas propuestas se encuentra en la construcción de viviendas de emergencia, así como en el aprendizaje extraído del trabajo cooperativo con las comunidades y sus dirigentes locales, pudiendo así conocer las condiciones materiales de vida y las principales percepciones de sus habitantes en torno al territorio.10

Aunque la propuesta de la fundación es consistente con las dimensiones centrales planteadas por las otras organizaciones mencionadas en este trabajo (UN-Hábitat y Celade), se diferencia en algunos elementos necesarios de consignar. Como rasgo general, se busca una definición con mayor especificidad en cuanto a la cantidad de familias que forman parte del asentamiento y a la información sobre regularidad o irregularidad en el acceso a servicios básicos, en detrimento de otros problemas: la sobrepoblación, el allegamiento o las condiciones materiales de la vivienda, los cuales se incluyen en la caracterización de los asentamientos, pero como análisis generales y no particulares de cada vivienda.

Al mismo tiempo, se diferencia de la medición propuesta por el Celade en que no se consideran los elementos estructurales de la vivienda como variable crítica pa-ra determinar si se está o no en presencia de un asentamiento informal, sino más bien las dimensiones que delimiten geográficamente el asentamiento y su caracterización comunitaria a partir de la información primaria provista por informantes clave, constatada presencialmente por los equipos investigadores. Lo anterior bajo el supuesto de que esas dimensiones proveen las características estructurales que definen la existencia de un asentamiento.

La propuesta de la fundación considera dos criterios para dar fundamento y sustentabilidad a la acepción de asentamiento precario:

-

Objetividad: crear una definición y un instrumento de levantamiento de información lo más objetivo posible, evitando las apreciaciones subjetivas, confusiones o dobles versiones frente a un mismo caso.

-

Representatividad del grupo observado: proponer una definición, en este caso, exige cotejar las variables seleccionadas con la población estudiada, lo que se ha traducido en la necesidad de poner a disposición de distintos dirigentes y agrupaciones territoriales una caracterización hipotética de asentamientos, buscando dar sustentabilidad a cada variable, según los modos de vida de quienes habitan en condiciones de precariedad territorial. Así, algo que se definiría mediante bibliografía como característico de un asentamiento, se eliminaría o adecuaría en el caso que en un país pierda centralidad, ya sea porque no constituye un factor significativo para los grupos vunerables, o porque alude a un problema que traspasa a ese grupo, afectando también de manera relevante a otros segmentos de la población.11

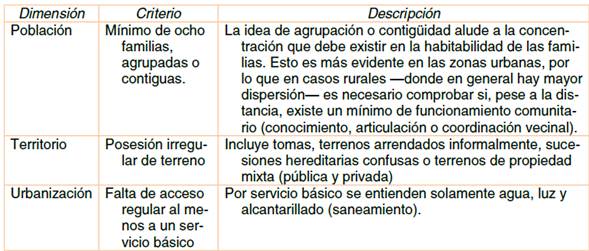

Con base en los criterios descritos se ha estructurado una definición con tres dimensiones, consideradas imprescindibles por la fundación para designar un asentamiento informal:

FUENTE: elaboración propia, a partir del CIS (2007).

Si bien el concepto tiene una connotación normativa particular (en ningún país es indiferente vivir en un asentamiento precario), el objetivo ha sido abordar el problema de investigación del modo más científico posible, con la pretensión de nutrir la toma de decisiones sobre políticas públicas, más que la apropiación política o ideológica de un grupo o causa social.

En esta definición, un buen ejemplo del carácter contextual es el criterio de un mínimo de ocho núcleos familiares. La elección de este número remite a la constatación de la existencia de una gran cantidad de asentamientos en Chile, Uruguay y Argentina, los cuales coinciden con ese tamaño, proponiéndose, por ende, una medición que se aproxime con más exactitud a asentamientos informales pequeños, que precisamente por su tamaño muchas veces son soslayados de los relevamientos nacionales. Evidentemente, esto no se repite en todos los países, lo que exige plantear definiciones contextualizadas, adaptadas a las realidades e idiosincrasias de cada país o región, en orden a conseguir la mejor información posible.12

Otro ejemplo del carácter contextual lo constituye la situación de tenencia del terreno. Esto es relevante en tanto la naturaleza informal de los asentamientos tiene como base la ocupación no titulada o regularizada de los terrenos donde están instalados. En este caso, existe una serie de procedimientos respecto del tipo de tenencia que dificultan la obtención de un título de propiedad, y que varían de país a país. Esto es relevante en el ámbito de los hogares y de los asentamientos, ya que tener una delimitación apropiada del terreno a nivel general exige tomar en cuenta sus límites naturales -muchas veces difusos-, así como el sentido de apropiación que los pobladores mismos tienen respecto del territorio que habitan.

El levantamiento de este tipo de información sería fundamental para el desarrollo efectivo de programas de regularización de tierras, los cuales se han ejecutado de manera extendida en la región. La poca actualización, así como las omisiones en los registros de propiedad, otorgan aún más relevancia a procesos prolijos de delimitación territorial y de tipificación de tenencia de tierras, sobre todo si se espera que ellos sean un vehículo para el desarrollo de programas de regularización que consideren conjuntamente las necesidades de titulación con la integración socioespacial (Fernandes, 2011).

Proceso metodológico

Como ya se señaló, en América Latina existen pocos registros sistemáticos de asentamientos que permitan determinar la cantidad, su localización geográfica y sus principales características en materia de habitabilidad; de igual modo, tampoco se dispone de una única categoría para definirlos. Frente a esto, los catastros desarrollados por la Fundación Techo proponen una investigación de varias etapas, tendiente a replicar un mismo tipo de observación en distintos contextos geográficos y periodos del tiempo. A continuación se presentan las principales claves metodológicas.

Acceso a información secundaria

La realización de un catastro de asentamientos precarios entraña la dificultad de registrar poblaciones que se caracterizan por su extraordinario dinamismo. Esto no sólo implica cambios constantes en su caracterización -composición interna y tamaño-, sino también una tarea muy compleja de localización en el territorio determinado. En el caso de los asentamientos de mayor tamaño, y en los de larga data, esta tarea conlleva una menor dificultad, pues las comunidades adquieren mayor visibilidad y reconocimiento. Sin embargo, para localizar asentamientos pequeños o medianos, rurales o recientes, el problema aumenta sustancialmente. Por consiguiente, la primera fase consiste en desarrollar un trabajo de recolección de información secundaria, en el que el principal desafío está dado por reunir toda la información existente a nivel territorial, para así posteriormente iniciar un levantamiento de datos propios consistente con esos antecedentes, pero que a la vez sea eficaz para detectar nuevos casos.

Para esta etapa, es prioritario cotejar la documentación de listados anteriores, provenientes de otros ejercicios de levantamiento (censos nacionales, investigaciones previas sobre asentamientos, catastros municipales, estudios de otras fundaciones, etc.) con el conocimiento popular que se mantenga del territorio a partir de sus propios habitantes (pudiendo provenir tanto de asentamientos precarios como de otras unidades territoriales). Registrar la totalidad de los asentamientos de un país exige -con más énfasis que en otros levantamientos de información- considerar todos los datos previos, lo que implica elaborar un listado inicial que permita establecer una estrategia de cobertura territorial previa al proceso de levantamiento en terreno o rastrillaje. Para esto, la primera etapa de los catastros se cristaliza en un registro sistemático ex ante del levantamiento propio de la observación en terreno. Se construye así una primera base de datos, que incluye sólo las referencias de asentamientos que disponen otras organizaciones (privadas, gubernamentales o no), así como el propio conocimiento de la fundación hasta ese momento.

Localización o rastrillaje

Una vez que se dispone de un registro inicial de asentamientos, la segunda etapa del proceso de recolección de datos tiene como objetivo elaborar un nuevo listado basado en una aproximación directa al terreno, lo que también se conoce como rastrillaje. Con esto se avanza en la localización de asentamientos, generándose un listado extenso de éstos, con su respectiva georreferenciación y delimitación poligonal,13al tiempo que se establecen los referentes comunitarios o informantes clave - a través de criterios objetivos (etapa 3)-, quienes serán entrevistados en la aplicación del instrumento de catastro. Para conformar esta base de datos, entidades municipales ligadas al desarrollo social, ONG que trabajen en la zona, así como todos los líderes locales que poseen un alto nivel de conocimiento sobre la comunidad, aportan información relevante sobre posibles asentamientos desconocidos, reubicados o reorganizados.14 Este proceso se implementa en dos etapas:

- 1. Se realiza un extenso ejercicio de rastrillaje, con el fin de identificar la cantidad total de asentamientos ubicados en el territorio que se intenta registrar posteriormente. Se elabora un listado con información georreferenciada a través de la aplicación de una ficha de asentamiento, que además provea una primera caracterización del mismo.

- 2. Se busca establecer contactos o fortalecer vínculos ya existentes con la comunidad y sus referentes para la siguiente etapa. Este listado con información geográfica es un insumo fundamental para la toma de decisiones a nivel logístico y para la aplicación del instrumento de caracterización del asentamiento. Las investigaciones ya realizadas por la Fundación Techo sugieren que para lograr adecuadamente el objetivo de identificación de asentamientos se requiere un plan de acercamiento plausible, rápido y eficiente, de tal modo que se dé cobertura a todo el territorio donde se desea realizar el catastro.15

Catastro

Una vez realizado el proceso de rastrillaje, prosigue la etapa de relevamiento o catastro, que designa el levantamiento de información específica en terreno: en éste se realizan entrevistas a los referentes de la comunidad, que ya han sido contactados en la etapa previa, seleccionados en función de que cumplen con una serie de criterios preestablecidos:

- 1. Ser reconocido por tres o más personas al interior de la comunidad.

- 2. Haber vivido más de 50 por ciento del tiempo en que existe el asentamiento.

- 3. Poseer algún cargo de representación formal en la comunidad, entre otros.

El instrumento de caracterización de asentamientos utilizado para estas entrevistas constituye el principal insumo de información para el catastro. Con éste se obtiene una caracterización sociohabitacional del asentamiento, registrando datos y percepciones relevantes para distinguir los que caen en la categoría de precarios -y, por ende, se mantendrán registrados en el listado definitivo- de los que deben excluirse porque no coinciden con alguna de las características estipuladas en la definición de asentamiento.

La encuesta se despliega con una alta participación de voluntarios de la fundación, a quienes se capacita detalladamente y se les encomienda la labor de cubrir todo el territorio incluido en el rastrillaje de las comunas y regiones donde residen. El grupo se complementa también con profesionales que trabajan en la fundación y organizaciones sociales y comunitarias de pobladores con disposición a prestar colaboración. Esta combinación asegura, en su conjunto, un relevamiento masivo, compuesto por encuestadores comprometidos con los objetivos de la investigación, y con un alto conocimiento de la zona en que trabajarán (sea porque residen allí, porque han realizado trabajo voluntario previo en un asentamiento de la zona, o porque han participado en las etapas previas del proyecto), facilitando la realización del trabajo en un periodo acotado y bien coordinado gracias a una fuerte red de apoyo entre los distintos actores.16

Por último, la supervisión general del trabajo es siempre conducida por profesionales con experiencia en investigación social, quienes orientan y planean el trabajo a nivel regional y nacional, así como en todo lo referido al proceso metodológico de levantamiento y análisis de información. Además, este grupo asume todas las labores que conciernen al contacto institucional con actores claves, a la resolución de casos críticos o inciertos, y a las visitas en terreno para la organización de capacitaciones y pruebas de instrumentos.

Verificación de asentamientos

Finalmente, la investigación considera una etapa de verificación de casos complejos o difusos. Esto se hace ex post al levantamiento de información, lo cual permite retroalimentar los datos obtenidos con nuevos antecedentes, provenientes de las mismas entidades con las que se trabajó ex ante, de organizaciones municipales, de otras ONG, de juntas de vecinos, del contacto con liderazgos comunitarios o de una nueva exploración del territorio. Esto se complementa con la georreferenciación y la delimitación de polígonos efectuada en la etapa precedente.

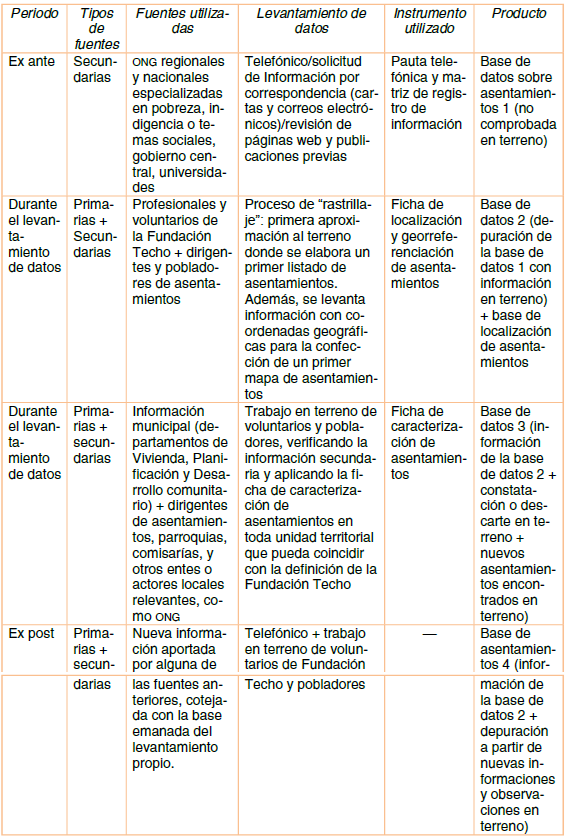

La importancia de este proceso radica en que se depuran posibles redundancias (por ejemplo, un asentamiento con dos nombres distintos, sumado dos veces) u omisiones (dos asentamientos con el mismo nombre), y se revisa de nueva cuenta el cumplimiento o incumplimiento de los criterios requeridos en la definición en cada asentamiento. Sólo después de esta etapa es posible consolidar una base de datos que recoja información certera a nivel local y que, al mismo tiempo, posibilite la realización de análisis y comparaciones a nivel nacional. Es posible resumir el levantamiento de información de los catastros nacionales de asentamientos en el cuadro 2:

FUENTE: elaboración propia, a partir del CIS (2007; 2008 y 2013). Cuando se realizó este artículo, existían proyectos de investigación en desarrollo en Costa Rica, Nicaragua, Chile y Colombia.

El tipo de información relevada en cada una de estas etapas permite obtener una caracterización socioterritorial, utilizando como unidad de análisis el asentamiento y como unidad de observación los referentes comunitarios. Aunque tal caracterización presentaría variaciones específicas, según el contexto en que se aplique, se organiza siempre a partir de cuatro grandes módulos de información, facilitando la estructuración del análisis posterior en distintos niveles. Esos módulos y las principales variables contenidas en cada uno de ellos se presentan enseguida:

- 1. Módulo de descripción general del asentamiento: captura las coordenadas e información territorial, año de conformación, modalidad de conformación, situación general de propiedad, entre otros.

- 2. Módulo de situación y tipo de acceso a servicios básicos: refiere en primer lugar al acceso o disponibilidad de agua potable, servicios sanitarios, electricidad, así como a otros servicios secundarios.

- 3. Módulo de organización comunitaria y redes: permite identificar el grado de asociatividad y presencia de entidades vecinales o de organizaciones externas a la comunidad.

- 4. Módulo de localización y aspectos medioambientales: describe las posibilidades de acceso a infraestructura urbana y a servicios públicos, localización y cercanía a zonas de riesgo y características medioambientales del entorno.

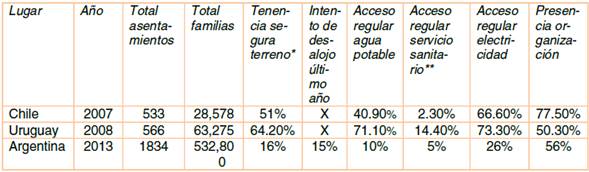

Con base en la aplicación de estos módulos, el cuadro 3 contiene algunos datos de caracterización de asentamientos en un nivel agregado, extraídos de los proyectos de investigación realizados en Chile, Uruguay y Argentina:

FUENTE: elaboración propia, con información de CIS (2007; 2008; 2013). Por tenencia segura de terreno se consideraron ocupaciones en terrenos fiscales o públicos. Por acceso regular se consideraron todos los asentamientos con mayoría de provisión formal o pública.

Las investigaciones consideradas en el cuadro 3 exhiben importantes diferencias de escala entre sí: para el caso de Chile y Uruguay, el universo del estudio comprendió la totalidad de los asentamientos presentes en todo el territorio nacional. En el caso de Argentina, en cambio, la información relevada corresponde al total de asentamientos y villas existentes en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Gran Rosario, Salta, Misiones, Neuquén y Río Negro (Alto Valle).

Si bien el cuadro 3 ofrece únicamente un panorama general de la información relevada, permite destacar algunos aspectos importantes: en particular, aporta evidencia sobre la magnitud del problema de los asentamientos informales en el denominado Cono Sur, a través del número total de unidades territoriales que coinciden con la definición inicial y de la estimación del número de familias ahí residentes. De igual modo, reporta las grandes diferencias en materia de tenencia del terreno entre los asentamientos de Argentina, de Uruguay y de Chile: en el primero, más de 80 por ciento de los asentamientos se ubican en zonas de tenencia no segura (vale decir, donde la propiedad es privada, mixta o desconocida), situación que se reduce drásticamente en Uruguay (35.8 por ciento) y, en menor medida, en Chile (49 por ciento). El caso argentino es el único que cuenta con información disponible sobre intentos de desalojo en el último año, un elemento clave para aproximarse a los potenciales conflictos entre los asentamientos y el Estado o propietarios privados.

Los resultados muestran también cómo el acceso regular a servicio sanitarioconstituye por lejos el mayor déficit que enfrentan los habitantes de asentamientos en los tres países de la región, aunque en Argentina es también visible el déficit en disponibilidad de agua potable. Por último, es interesante advertir que, en los tres países, más de la mitad de los sentamientos cuentan con al menos una organización comunitaria. Esto tiene que ver frecuentemente con la agrupación en comités de vivienda y entidades similares, formadas para trabajar colectivamente en torno a la urbanización de la zona, la postulación a vivienda definitiva u otros asuntos atingentes, sin embargo, no se reduce a esta temática, pues existen organizaciones relacionadas con la participación juvenil, las necesidades de salud, la recreación o la solución de otros problemas específicos del asentamiento.

Consideraciones metodológicas

Del desarrollo de catastros nacionales o regionales de asentamientos precarios, se desprenden al menos tres implicancias metodológicas, las cuales se desglosan en las líneas subsiguientes.

Censos y encuestas de caracterización de hogares: necesarios, pero insuficientes

Los censos nacionales de población permiten realizar un conjunto de descripciones y análisis con alta capacidad de estimación, al definir de manera precisa marcos muestrales de viviendas y de personas de un país o región. Sin embargo, cuando se trata de elaborar un catastro de asentamientos precarios, los censos son una herramienta necesaria como punto de referencia, pero que ha de complementarse con un proceso de verificación y nuevas búsquedas en terreno -que actualice la información sobre la población, su dinámica y transformaciones-, y con un estudio más específico de las dimensiones socioterritoriales de cada asentamiento, para identificar los rasgos básicos que los caracterizan.

Como ya se indicó, el Celade (2005) utiliza información de los censos para realizar estimaciones sobre asentamientos precarios en varios países de América Latina. No obstante, esta metodología tiene algunas limitantes que, desde la metodología propuesta por la Fundación Techo, se resolverían al menos en dos aspectos:

- 1. Al utilizar sólo datos censales, la selección de las variables críticas para la definición de lo que es o no un tugurio queda restringida a las contenidas en dicho instrumento, las que no necesariamente se corresponden con los parámetros internacionales que refieren a los asentamientos informales y precarios. Así, se incrementa la probabilidad de omitir variables relevantes -como el tipo de tenencia del terreno-, lo que es natural si se atiende que los censos no son herramientas diseñadas primordialmente para la identificación y caracterización de tugurios.

- 2. Al realizar catastros de asentamientos precarios, la Fundación Techo define como unidad de análisis el asentamiento completo y no otras unidades territoriales más amplias, de tal modo que la identificación, delimitación geográfica y caracterización refieren a una comunidad particular. Esto permite un nivel de precisión mayor para cuantificar y localizar asentamientos, pues la organización y demarcación de dichos espacios, dados sus altos niveles de informalidad, no necesariamente se ajustan a los criterios establecidos a partir de unidades censales.

Una situación similar ocurre con las encuestas de hogares o de caracterización socioeconómica, que apuntan a detectar las condiciones sociales, demográficas y económicas de familias o individuos. Los principales límites que tienen estas mediciones para la identificación y caracterización de asentamientos están dadas por

- 1. La no inclusión de variables básicas para medir específicamente la condición del asentamiento.

- 2. La utilización de criterios de muestreo basados por lo general en información geográfica proveniente de censos generales de población, aumentando significativamente la probabilidad de excluir una parte importante de los asentamientos precarios e informales de una región o país, en particular los más pequeños y los situados en zonas remotas.

Evidentemente, los altos costos asociados a la elaboración de encuestas particulares para distintos grupos de la población supone formular aproximaciones que cuantifiquen del modo más correcto posible el grupo que se estudiará. No obstante, el estudio de los asentamientos ha de considerar que, al tratarse de grupos en constante movimiento y variación, sujetos a cambios condicionados a aspectos geográficos, medioambientales, de política pública y de oportunidades productivas de cada región o departamento, no es posible realizar estimaciones representativas si no se contemplan levantamientos de información específicos, que estudien sistemáticamente (con mayor periodicidad a la de los censos y encuestas de hogares) su evolución y dimensiones más relevantes, sobre todo al tratarse de un grupo que incluye un porcentaje relevante de habitantes en condición de extrema pobreza.17.

En resumen, contar con mediciones previas -nacionales, departamentales o locales, de toda la población o sólo de asentamientos- aumenta la precisión y facilita la detección de casos aislados, mas no debiera constituir una base única sobre la cual realizar estimaciones que refieran a los asentamientos precarios.

Incorporar las organizaciones y liderazgos Locales

Nadie conoce mejor los espacios locales que sus propios habitantes. Lo que parece una aseveración obvia e irrecusable, se asocia poco a este tipo de investigaciones. Empero, para la realización de los catastros de asentamientos revisados en este artículo, han resultado ser un factor de alta incidencia, especialmente en relación con la labor de los dirigentes de asentamientos y sus organizaciones sociales.

En el levantamiento de cada catastro, la Fundación Techo ha incluido las observaciones y sugerencias de organizaciones y habitantes de asentamientos, obteniendo información fundamental que no es posible conseguir mediante otras fuentes. Asimismo, en numerosos casos, el trabajo asociado con dirigentes ha permitido la realización conjunta de trabajo de campo y encuestas, mejorando la coordinación y precisión de la investigación.

Sucintamente, cabe identificar tres procesos que se potencian gracias a la participación activa de líderes y organizaciones comunitarias:

- 1. La detección de asentamientos pequeños o de corta existencia. Los líderes comunitarios y pobladores normalmente tienen un conocimiento acabado no sólo de su asentamiento, sino también de otros en zonas cercanas o de los que se ubican en unidades territoriales contiguas de mayor dimensión. Esto, aunado al conocimiento de redes locales que los dirigentes aportan, resulta una contribución fundamental a la hora de localizar asentamientos y generar mecanismos efectivos de entrada a la comunidad.

- 2. La delimitación territorial a partir del conocimiento de los pobladores de su asentamiento. Al ser éstos muchas veces de carácter informal e insertos en espacios de habitación informal más extensos, un error común es registrar un asentamiento de gran extensión, cuando en realidad se trata de varios distintos, coexistentes en una gran aglomeración. La introducción de criterios sustantivos, basados en el sentido de apropiación y organización de sus habitantes y en el propio reconocimiento que ellos dan a los límites del asentamiento, se incorporan a partir de esta metodología.

- 3. Actualización del registro. El trabajo coordinado y sistemático con dirigentes y organizaciones vecinales aporta no sólo en el periodo de catastro, sino que permite la incorporación de nueva información con el paso del tiempo, aumentando la precisión e inclusión de cambios relevantes permanentemente. Esto atenúa de manera sustancial los problemas de desactualización de estas investigaciones, permitiendo una aproximación más profunda a la composición y dinámica de los asentamientos.

Visualización de información y sistemas de información geográfica (SIG)

Parte importante de la información recabada en este tipo de investigaciones remite a la dimensión territorial, posibilitando la realización de diversos tipos de análisis espaciales. Hasta ahora, para estos propósitos, es poco lo que se han aprovechado los recursos tecnológicos existentes para visualizar la información de asentamientos y lectura de datos con sistemas de información geográfica (SIG); por ello se sugiere seguir avanzando en los siguientes aspectos:

- 1. Aprovechar las funciones y dispositivos de levantamiento y gestión de información en línea. Contar con sistemas de actualización permanente de información georreferenciada permitiría realizar mejoras constantes a las mediciones fijas y facilitaría una aproximación a la realidad dinámica de los asentamientos. Esto facilitaría, por ejemplo, estudiar las tendencias de crecimiento poblacional en un asentamiento, zona o región. También permitiría prestar apoyo y asistencia en casos de emergencia ante determinados fenómenos naturales (lluvias, incendios, movimientos telúricos, etc.), cotejando la información sobre localización de asentamientos con la de las zonas de catástrofe.

- 2. Emplear plataformas de información abierta, lo que permitiría garantizar el acceso constante a la información a través de sistemas en línea. Esto sería fundamental para los gobiernos y para las OSC, así como de las propias comunidades a la hora de enriquecer con evidencia los procesos de planificación y desarrollo comunitario.

- 3. Utilizar los SIG para las caracterizaciones territoriales a partir del conocimiento relevado. Esta función sería crucial para la planificación territorial y el desarrollo de planes de radicación, erradicación y mejoramiento, al facilitar la diferenciación y estudio de las distintas escalas de intervención posibles y la focalización en necesidades particulares del territorio. Hoy en día es posible, además, generar plataformas virtuales de visualización a partir de los SIG, lo que es un incentivo poderoso para la difusión de información sobre asentamientos de manera más extendida y rigurosa.18 El fenómeno de los asentamientos precarios e informales, al tener un componente espacial importante, exige generar cartografías y herramientas de visualización que contribuyan a identificar los elementos geográficos que lo determinan, al mismo tiempo que su extensión y límites. Avanzar hacia nuevas herramientas de visualización, de acceso abierto y uso público, constituye un progreso muy significativo en el que es posible seguir innovando para el desarrollo este tipo de investigaciones.

Implicancias de política

Pese a que para nadie es un misterio el hecho de que los asentamientos precarios (urbanos y rurales) existen, tanto la cantidad, como la calidad y pertinencia de información actualizada respecto de sus principales características sociales y geográficas es dispar, dificultando la comparación de datos en un nivel agregado, y volviendo más lenta la estandarización y homologación de un conjunto de indicadores básicos para guiar el diseño de políticas públicas en un nivel local. Derivado de lo anterior es la permanencia de muchos de estos espacios como "lugares invisibles" o con conocimiento insuficiente, que quedan fuera de las discusiones en materia de focalización de política social y de vivienda, reproduciéndose diversas desigualdades urbanas en distintas ciudades del continente.

Así, la propuesta y resultados obtenidos mediante los catastros de asentamientos precarios de la Fundación Techo se interpretarían más allá de un prisma metodológico, examinando las implicaciones de política que refieren a las potencialidades de participación y cooperación de las OSC con el sector público y privado. Para los fines de este artículo, se mencionan las más relevantes a la luz del trabajo realizado a lo largo de la última década.

Reducción de distancias sociales y ruptura

de prejuicios

El desarrollo de catastros de asentamientos precarios contribuye a otorgar mayor relevancia al estudio de las condiciones de vida de los grupos de menores ingresos, obteniéndose conocimiento específico y objetivo que aporta información demográfica y de desarrollo comunitario.

Las sociedades latinoamericanas, caracterizadas por niveles de alta disparidad de ingresos y de acceso a bienes y servicios públicos, experimentan la desigualdad más allá de las diferencias materiales, a través de distancias sociales (Reygadas, 2008). Esto muchas veces se traduce en experiencias de segregación entre distintos grupos de la sociedad, repercutiendo en el aislamiento entre distintas realidades, así como en el desarrollo de estigmatizaciones y prejuicios, lo que obstaculiza o dificulta la convivencia sustentada en espacios de encuentro y cooperación social.

En muchos casos, esto se nutre a través de un profundo desconocimiento, lo que conduce a un círculo vicioso: se estigmatiza y discrimina a los grupos distintos del propio porque se les desconoce, y no existen instancias (tampoco interés) para conocerlos por las percepciones negativas que a esos grupos se les atribuyen, creándose formas de sociabilidad circunscritas a los iguales y deteriorándose el respeto hacia el otro desconocido. En palabras de Maristella Svampa: "la categorización de los individuos, el miedo y el sentimiento de vulnerabilidad ocupan cada vez más el espacio de las relaciones cotidianas con los otros" (2008: 255).

Conocer más la realidad de los grupos en situación de extrema pobreza de cada país, sus condiciones de vida objetivas y sus principales problemas es una necesidad fundamental para descubrir y difundir conocimiento sobre un sector de la sociedad a menudo discriminado y estigmatizado, lo que en un escenario de alta desigualdad social entraña el peligro de reproducir trayectorias de vida segregadas, ajenas a una experiencia compartida de interés común. El mayor conocimiento de los asentamientos se concebiría, en este sentido, como una fuente de información que alerte sobre las necesidades de los grupos más perjudicados frente a los modelos actuales de desarrollo de la región, ayudando al diseño de políticas más inclusivas y a una toma de conciencia mayor sobre las formas de vida de miles de conciudadanos.

Fortalecimiento del desarrollo comunitario y el rol de la ciudadanía

Los dirigentes de asentamientos y sus organizaciones sociales, al desplegar constantemente su trabajo in situ, poseen un dominio de la realidad local que no ha sido suficientemente reconocido y aprovechado. Como ya se indicó, su función en estas investigaciones sería activa y constante, mediante el ajuste de las herramientas de levantamiento de información de la realidad por observar, con el apoyo de la detección de posibles asentamientos y la colaboración y el contacto con otros dirigentes que aporten nuevos datos o información.

Lo más innovador y significativo en términos de participación comunitaria e involucramiento de liderazgos locales se vincula con la experiencia de las comunidades respecto de la realización de levantamientos de información en sus territorios. Los ejemplos de esto son variados y difieren en sus objetivos y metodologías; empero, constituyen un aporte de alta relevancia, al representar información altamente actualizada, que además captura contingencias propias de la vida en asentamientos, lo cual no se conocería a través de otras fuentes de información. Esto evidencia la importancia que las comunidades otorgan al manejo de información respecto de sí mismas: la incidencia para su desarrollo es fundamental y el reconocimiento de las capacidades locales es clave en este sentido. Esta situación en general ha sido poco aprovechada por las OSC, por los gobiernos locales y otros grupos de interés.

Obviamente, la incorporación de organizaciones y liderazgos locales favorece no sólo la recolección de información, sino también su posterior procesamiento, en la medida que la comunidad misma reconoce la relevancia de los resultados, para sus propias planificaciones y como material de apoyo para una mejor coordinación con otras organizaciones e instituciones. Esto, a su vez, amplía y facilita enormemente el conocimiento de los asentamientos de manos de sus habitantes, constituyéndose como una herramienta de uso cotidiano y accesible.

Por último, el trabajo entre organizaciones comunitarias locales y nacionales del tercer sector, concretado en investigaciones o en la planificación de otros proyectos conjuntos, reivindica el papel ciudadano de compromiso y asociatividad para el desarrollo de objetivos comunes, constituyendo un activo de enorme valor social.

El conocimiento de las OSC sobre poblaciones específicas

Si bien existen casos de éxito respecto al involucramiento de organizaciones no gubernamentales, fundaciones y otros grupos de interés en trabajos de investigación referidos a grupos particulares, comúnmente los gobiernos no aprovechan la presencia territorial, el conocimiento y las capacidades de este tipo de organizaciones para la realización de estudios que requieren información objetiva y detallada.

Las OSC poseen un conocimiento pormenorizado y actualizado de alto valor, en la medida que comprometen un acceso constante y sistemático a grupos de la sociedad específicos, facilitando su caracterización y conocimiento en condiciones de empatía y profundidad muchas veces mayores al acceso posible desde el Estado (Narayan et al., 2000). Esto, que por ejemplo fue reconocido en Chile en el Consejo Asesor Presidencial Trabajo y Equidad (2008),19 permite pensar en modalidades de coordinación más avanzadas, que entiendan la complementariedad del trabajo público y del tercer sector, lo que facilitaría la detección de problemas concretos, así como la asignación y focalización de recursos conforme a criterios más conocidos y mejor asimilados por las poblaciones donde interesa realizar intervenciones o programas.

Desde otra perspectiva, un activo importante que normalmente se ha soslayado para este tipo de levantamientos es el papel del voluntariado. La capacidad que disponen las OSC de convocar y capacitar voluntarios para la realización de investigación social constituye un componente diferenciador y que escapa a la potencialidad estatal, ofreciendo un alto nivel de identificación y compromiso con los objetivos de estudio. Esto tiene múltiples consecuencias, tanto en términos de costos de investigación, como -y bastante importante en realidad- en lo que concierne a la calidad de la información obtenida.

En este sentido, el involucramiento en el diseño y la participación específica de voluntarios constituye un gran aporte en investigaciones que requieran levantamientos de datos en grandes zonas urbanas, así como en las que demanden información longitudinal.

Coordinación con gobiernos nacionales y organismos supranacionales

Una ventaja que posee la Fundación Techo al elaborar investigaciones especializadas en asentamientos precarios, principalmente urbanos, es su despliegue simultáneo en diecinueve países de América Latina. Esto permite, entre otras cosas, análisis comparados de los grupos que componen estos asentamientos en distintos países, controlando por parámetros de desarrollo nacional, conociendo directa y precisamente las realidades sociales de los hogares de mayores niveles de precariedad en la región. Así, los catastros de asentamientos, como otras investigaciones atingentes realizadas por la fundación, constituyen herramientas que aumentarían el conocimiento del grupo estudiado para los distintos propósitos de los gobiernos nacionales, pero también para los de organismos supranacionales que incluyan entre sus objetivos el acercamiento a esos segmentos de la sociedad.

Así, el mayor conocimiento sobre políticas, programas o iniciativas que han resultado exitosas o fallidas en asentamientos de algunos países, se recogería y observaría con rigurosidad y representatividad a través de este tipo de investigaciones, asegurando una rápida divulgación y consideración por parte del tercer sector de cada país y de organismos supranacionales, utilizando canales de información y coordinación distintos a los que recurre el sector público. Esto amplifica la problematización de temas sensibles para la población de mayor vulnerabilidad, favoreciendo su mejor detección y, esporádicamente, un mejor abordaje a través de organizaciones complementarias al Estado.

Conclusiones

En este trabajo se propuso un acercamiento conceptual y metodológico para el levantamiento de información sobre asentamientos informales, con base en las experiencias acumuladas por la Fundación Techo en la última década, mediante el trabajo conjunto con comunidades de asentamientos informales y también a través del desarrollo de investigaciones específicas sobre extrema pobreza. La sistematización de la metodología implementada y del material obtenido busca contribuir a una mejor comprensión de los procesos de precarización y desigualdad de acceso a la vivienda, a servicios básicos y a la ciudad, siendo la presencia de asentamientos irregulares en gran parte de las ciudades de países en desarrollo una evidencia flagrante de dicha realidad y sus consecuencias.

Aquí, el proceso metodológico aparece sintetizado en cuatro grandes etapas: acceso a información secundaria, localización o rastrillaje, catastro y verificación de asentamientos. Cada una requiere la utilización de distintas fuentes de información, así como procesamientos diferenciados de ésta: mientras la primera toma por objetivo contar con un registro sistemático ex ante, con base en datos secundarios; la segunda y tercera etapas constituyen una aproximación en terreno, permitiendo la elaboración de un listado de asentamientos, su georreferenciación y delimitación poligonal, junto a una caracterización sociohabitacional de cada uno, a partir de la información proporcionada por dirigentes u otros referentes de la comunidad.

Por último, la cuarta etapa consiste en la verificación de casos complejos o confusos, en aras de detectar omisiones o redundancias, brindando consistencia al material recolectado en campo, así como la georreferenciación y delimitación poligonal, garantizando datos de mayor consistencia que se consoliden en una base de datos provincial, regional o nacional.

A partir de una síntesis de resultados de las investigaciones realizadas en Chile, Argentina y Uruguay es posible observar la magnitud del problema de los asentamientos informales en el denominado Cono Surde América Latina. Entre otras variables, se constatan las grandes diferencias en materia de tenencia del terreno entre los asentamientos de Argentina y los de Uruguay y Chile: en el primer país, más de 80 por ciento de los asentamientos se encuentran instalados en zonas de propiedad privada, mixta o desconocida, situación que en Chile se reduce a poco menos de la mitad (49 por ciento), y en Uruguay a casi un tercio (35.8 por ciento). Esos estudios arrojan, además, información novedosa sobre el componente de organización comunitaria en los asentamientos, exhibiendo niveles de asociatividad más altos que los que caracterizan a las poblaciones totales de cada país. Aunque esto se relaciona usualmente con la conformación de comités de vivienda y organizaciones similares, formadas para trabajar colectivamente en torno a la urbanización de la zona o la postulación a vivienda definitiva, se reportan agrupaciones relacionadas con la participación juvenil, las necesidades de salud, la recreación o la solución de otros problemas locales.

Aquí se ofrece también un conjunto de implicaciones metodológicas y de política asociadas a las investigaciones de catastro. Respecto de las primeras, destaca la insuficiencia de los censos y de las encuestas de hogares para caracterizar precisa y sistemáticamente los asentamientos, constituyendo puntos de referencia que se complementan con un proceso de verificación y nuevas búsquedas en terreno, que actualicen la información sobre una población caracterizada por su alta variabilidad, así como con un estudio más específico de las dimensiones socioterritoriales de cada asentamiento para identificar sus rasgos básicos; la incorporación de dirigentes y organizaciones locales, en especial para detectar asentamientos pequeños o recientes, para delimitar territorialmente cada asentamiento, además de actualizar el registro de catastro, manteniéndolo vigente, con menores costos a los de una investigación completa; asimismo la necesidad de innovar en técnicas de visualización de información y en el uso de sistemas de información geográfica (SIG), empleando plataformas abiertas y aprovechando el desarrollo de nuevas tecnologías, con el apoyo de las mejoras constantes a las mediciones fijas, facilitando el análisis de la realidad cambiante de los asentamientos y contribuyendo a una mejor planificación territorial, que colabore con el desarrollo de planes de radicación, erradicación y mejoramiento urbano.

En lo concerniente a las implicancias políticas, los estudios de catastros en América Latina ilustran con prolijidad las enormes distancias sociales existentes en los países donde han sido realizados, visibilizando las debilidades de los modelos de desarrollo actuales y alertando sobre las condiciones de vida de los grupos más perjudicados, lo que en un escenario de alta desigualdad social se asocia al peligro de reproducir trayectorias de vida segregadas, ajenas a una experiencia compartida de comunidad nacional. Se propone, asimismo, un trabajo más cooperativo, que fortalezca el desarrollo comunitario y la acción ciudadana, aprovechando la experiencia de las comunidades, sus organizaciones y dirigentes respecto del levantamiento de información sobre sus propios territorios, algo que ha sido poco aprovechado por las ONG y gobiernos locales. La motivación, interés y compromiso de los habitantes de asentamientos por avanzar hacia diagnósticos más precisos de sus realidades territoriales y comunitarias, redunda no sólo en información más actualizada y precisa, sino que también reivindica el papel ciudadano de compromiso y asociatividad para el desarrollo de objetivos comunes, constituyendo un activo de enorme valor social.

En tercer lugar, los estudios de catastro realizados representan un buen ejemplo sobre el adecuado conocimiento que generan las OSC sobre poblaciones específicas, haciendo posible su caracterización y conocimiento en condiciones de empatía y profundidad muchas veces mayores a lo que es posible desde el Estado (Narayan et al., 2000). Esto permite crear nuevos esfuerzos de coordinación entre el sector público y organizaciones del tercer sector, potenciando de igual modo la labor efectuada por voluntarios, un aporte diferenciador y que entrega un alto nivel de identificación y compromiso con objetivos específicos de enorme valor para las sociedades.

Por último, estudios de catastro y otros proyectos similares serían de trascendencia no sólo para los gobiernos nacionales, sino también para organizaciones en un nivel supranacional, ofreciendo información y herramientas para estudiar grupos específicos a nivel internacional, amplificando la problematización de temas sensibles para la población de mayor vulnerabilidad, al facilitar su mejor detección y, ocasionalmente, proporcionando una tematización complementaria a la que es posible desde los organismos del Estado.

Fuentes

Bouillon, César (2012). "Un espacio para el desarrollo: los mercados de la vivienda en América Latina y el Caribe", Ideas para el Desarrollo, núm. 26 (Washington, D.C., Banco Interamericano de Desarrollo, BID).

Candia Baeza, David (2005). Metas del milenio y tugurios: una metodología utilizando datos censales. Santiago de Chile, Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade), División de Población-CEPAL-ONU (Población y desarrollo, 63), en <http://repositorio.cepal.org/bitstrea m/handle/11362/7208/S0501071_es .pdf?sequence=1>.

Centro de Investigación Social (CIS) (2007). Un techo para Chile. Catastro nacional de campamentos. Santiago de Chile, CIS.

Centro de Investigación Social (CIS) (2008). Un techo para mi país. Catastro nacional de asentamientos, Uruguay. Montevideo, CIS.

Centro de Investigación Social (CIS) (2011a).. Un techo para mi país Relevamiento de villas y asentamientos en el Gran Buenos Aires. Buenos Aires, CIS.

Centro de Investigación Social (CIS) (2011b).. Un techo para mi país Relevamiento de villas y asentamientos en la provincia de Córdoba. Buenos Aires, CIS.

Centro de Investigación Social (CIS) (2013).. Un techo para mi país Relevamiento de asentamientos informales. Buenos Aires, CIS.

Consejo Asesor Presidencial Trabajo y Equidad (2008). "Hacia un Chile más justo: trabajo, salario, competitividad y equidad social". Santiago de Chile, Consejo Asesor Presidencial Trabajo y Equidad, informe final.

Espejo, Nicolás (2010). "El derecho a una vivienda adecuada", Revista CIS, Un techo para Chile año 8, núm. 13.

Fernandes, Edesio (2008). "Consideraciones generales sobre las políticas públicas de regularización de asentamientos informales en América Latina", Revista Eure, vol. 34, núm. 102, pp. 25-38.

Fernandes, Edesio (2011). "Regularización de asentamientos informales en América Latina". Cambridge, Informe sobre Enfoque en Políticas de Suelo, Policy Focus Report, Lincoln Institute of Land Policy, octubre.

Garcés, Mario (2003). "La revolución de los pobladores, treinta años después. Dallas, XXIV Congreso internacional de LASA, 27-29 de marzo.

Hurtado, Alberto, s.j. (1948). "Para que haya patria", El Diario Ilustrado, 27 de mayo.

Narayan, Deepa et al. (2000). La voz de los pobres: ¿hay alguien que nos escuche? Washington, D.C., The International Bank for Reconstruction and Development-The World Bank- Mundi Prensa.

ONU-Hábitat (2012). "Estado de las ciudades en América Latina y el Caribe 2012: rumbo a una nueva transición urbana". Nairobi, Programas de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, ONU-Hábitat.

Reygadas, Luis (2008). La apropiación: destejiendo las redes de la desigualdad. Madrid, Anthropos.

Saborido, Marisol (2005). "El Programa Chile Barrio: lecciones y desafíos para la superación de la pobreza y la precariedad habitacional". Santiago de Chile, CEPAL.

Secretaría Ejecutiva de Campamentos (2011). "Catastro 2011: mapa social de campamentos". Santiago de Chile, Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile, en <http://www.minvu.cl/opensite_2011 0523144022.aspx>.

Svampa, Maristella (2008). "Los que ganaron: la vida en los countries y barrios privados. Buenos Aires, Biblos.

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAM (UNDP) (2006). "Objetivos de Desarrollo del Milenio", en <http://www.unmillenniumproject.org /reports/goals_targetsS.htm>.

UN-Hábitat (2003). "The Challenge of Slums: Global Report on Human Settlements". Londres, UN-Hábitat (Public Policy Analysis), en <http://www.aq.upm.es/habitabilidad basica/docs/recursos/monografias/th e_challenge_of_slums- %282003%29.pdf>.

World Health Organization-Unicef (2006). "Meeting the MDG Drinking Water and Sanitation Target: The Urban and Rural Challenge of the Decade", en <http://www.who.int/water_sanitation_health/monitoring/jmp2006/en/>.

Notas