Artículos de Investigación

Creer, habitar y practicar el territorio: tipos ideales de identidad y residencia en los cristianos no católicos de Guadalajara, Jalisco

Believing, Dwelling and Practicing Territory: Identity and Residence Ideal Types among non Catholic Christians in Guadalajara City, Jalisco

Creer, habitar y practicar el territorio: tipos ideales de identidad y residencia en los cristianos no católicos de Guadalajara, Jalisco

Espacialidades, vol. 5, núm. 2, pp. 39-76, 2015

Universidad Autónoma Metropolitana

Recepción: 07 Septiembre 2014

Aprobación: 23 Enero 2015

Resumen : La expansión de la zona urbana y el acelerado crecimiento poblacional de la ciudad de Guadalajara (México) ha tenido un impacto en la dispersión territorial de la ciudad, afectando dónde viven los actores del campo religioso (iglesias y creyentes), cómo viajan y cómo se identifican con el territorio urbano. Realizamos un estudio sobre patrones de residencia, asistencia a servicios religiosos y estrategias de territorialización de las denominaciones no católicas de la ciudad para analizar y describir, por medio de cuatro tipos ideales, cómo la diversificación religiosa transforma la manera en que se organiza el territorio de una sociedad predominantemente católica.

PALABRAS CLAVE: México, iglesias evangélicas, estrategias territoriales, cartografía religiosa, identidad religiosa.

Abstract : The expansion of the urban zone and an accelerated population growth experienced by the city of Guadalajara (Mexico) have had an impact on the territorial dispersion of the city, affecting where the actors (churches and believers) reside, how they travel and identify with their urban territory. We conducted a study of residential patterns, attendance at religious services, and strategies of territorialization undertaken by non-Catholic denominations in the city of Guadalajara to analyze and describe by means of four ideal types how religious diversification is transforming the way in which the territory of societies with a Catholic monopoly is organized.

KEY WORDS: Mexico, Evangelical churches, territorial strategies, religious cartography, religious identity.

Hasta hace algunos años, entre los estudios sobre la diversidad religiosa en México predominaban las monografías de congregaciones religiosas particulares y atendidas en una escala de análisis local. Con excepción de algunos trabajos colectivos realizados en las fronteras norte y sur del país, que desde los años setenta se habían planteado atender los impactos regionales de la presencia de la congregaciones no católicas, aunque desde una perspectiva prejuiciada, más preocupada en denunciar que en comprender el impacto cultural de las actividades evangelizadoras de las iglesias no católicas en los territorios étnicos del mapa nacional (Casillas, 1996). No obstante, posteriormente, a partir de los años noventa, se desarrolló desde la antropología un acercamiento al estudio de las denominaciones evangélicas, el cual proponía sortear los prejuicios hacia los "otros hermanos".1 Sin embargo, el in-terés por explorar este fenómeno más integralmente, aprovechando tanto la fuente de las estadísticas censales sobre pertenencia religiosa que existen desde hace un siglo en nuestro país, así como la posibilidad técnica del análisis espacial, provista por los sistemas geográficos de información, ha abierto nuevas vías para la exploración de las dimensiones territoriales del cambio religioso que vivimos a la par de otras sociedades latinoamericanas (INEGI, 2005; De la Torre y Gutiérrez, 2007; Hernández y Rivera, 2009; Giménez Beliveau, 2004; 2009 ).

Con estos antecedentes, emprendimos la realización de una cartografía religiosa de Guadalajara, la segunda mayor ciudad de México.2 Sus resultados genera-les se encuentran publicados en la obra Una ciudad donde habitan muchos dioses. Cartografía religiosa de Guadalajara ( Gutiérrez, De la Torre y Castro 2011). Este artículo tiene como principal aporte la propuesta de tipos ideales de modelos territoriales de denominaciones cristianas contemporáneas, constituidas correlacionando dos elementos fundamentales, y pocas veces atendidos: la identificación con la denominación y el modelo territorial. La diferencia de ese trabajo previo con el presente estriba en que el primero era de carácter descriptivo reportando los rasgos generales detectados por la encuesta en la ciudad de Guadalajara y una propuesta tipológica básica; mientras que el contenido del presente aporta un marco analítico, estableciendo una tipología desarrollada que puede ser utilizada para clasificar otros casos que presentan patrones similares, fuera del ejemplo específico de Guadalajara, y más allá de las particularidades de cada denominación..

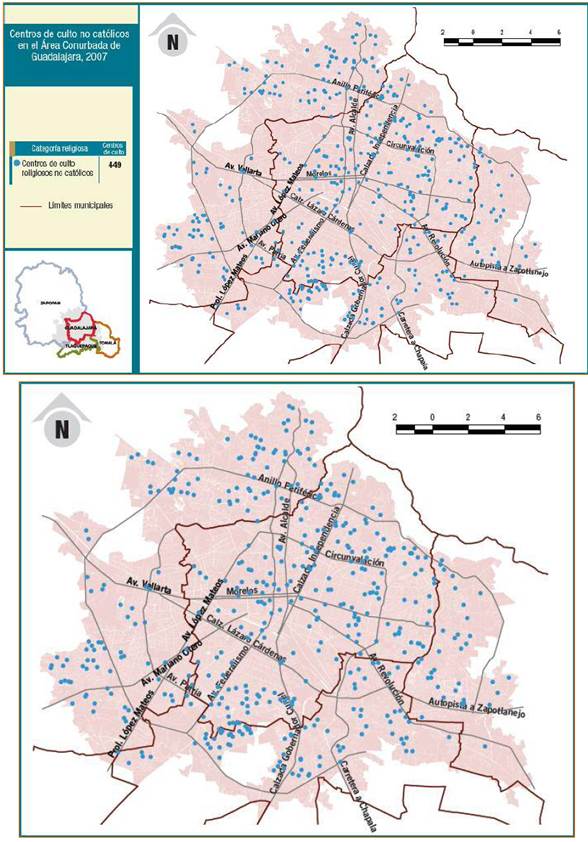

A partir del levantamiento censal de lugares de culto pertenecientes a religiones no católicas, constatamos en 2007 que en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se asientan 449 centros de culto no católicos, pertenecientes principalmente a113 diferentes denominaciones, principalmente cristianas, evangélicas y pentecostales.

Este dato es significativo, pues Guadalajara, de acuerdo con Elías González et al. (2011), alberga 472 templos católicos (de distintos tamaños y capacidades), es considerada el centro de operación católica de la región centro occidente del país, caracterizada por ser la más resistente al cambio religioso en México. En efecto, de acuerdo a los datos de INEGI, los estados que conforma esta región presentan porcentajes de creyentes católicos por encima del 90 por ciento ( De la Torre y Gutiérrez, 2007). La continuidad y fuerte presencia del catolicismo se explica debido a que en Guadalajara se concentra gran parte de la infraestructura católica (seminarios, conventos, colegios privados, hospitales religiosos y templos; además, ahí se construye uno de los más imponentes santuarios en honor a los santos mártires de la guerra cristera, ocurrida entre 1926-1929) (De la Torre, 2006).

Mapa 1

Centros de culto no católicos en el área conurbada de Guadalajara (2007)

Fuente: Proyecto "Distribución territorial de lugares de culto no católicos en la Zona Metropolitana de Guadalajara", El Colegio de Jalisco-CIESAS-Occidente.

Estos datos indican que, a pesar de la hegemonía del catolicismo en la ciudad de Guadalajara, aquí se experimenta una transformación de su paisaje, el cual abre paso a una metrópoli donde reside una ascendente diversidad de ofertas religiosas. Lo mismo ocurre en sus barrios, donde detectamos algunas colonias en las que convivían hasta diez denominaciones distintas con la parroquia católica. Esto no sólo repercute en la transformación del paisaje, sino también en las maneras en que la religión incidirá en la reorganización interna del territorio urbano, que durante décadas, ya todavía entrados los años ochenta, estuvo gestionado por el control social de las parroquias católicas en el territorio y la vida barrial de la ciudad ( De la Peña y De la Torre, 1994).

Como hipótesis, deseamos comprobar si la diversidad de congregaciones religiosas pertenecientes a diferentes denominaciones impactan en la diferenciación, dispersión y fragmentación del espacio urbano. Y a su vez deseamos explorar cómo estas organizaciones responden a estas transformaciones mediante la definición de estrategias misioneras, en las que ni la identificación religiosa ni la elección del templo adonde se asiste al servicio religioso no está determinada por el lugar de residencia, ni por la pertenencia exclusiva a una denominación, ni siquiera por la cercanía geográfica entre lugar de residencia y templo.

La parroquia ha sido la célula primordial de la organización territorial del catolicismo. No sólo se refiere a un templo, sino que es el centro operativo desde el cual se gestiona un territorio eclesial, coincidente a su vez con un territorio residencial: el barrio o el pueblo. El sistema parroquial fue diseñado para organizar la vida cotidiana de un territorio habitado por población religiosamente homogénea (católicos en su totalidad), en torno a las actividades religiosas de la vida parroquial, que contemplaban casi el total de las actividades sociales y culturales del barrio.3 Sin una total homogeneidad religiosa de la comunidad, el sistema parroquial no funciona ( De la Torre, 2002).

Sin embargo, a partir del siglo XX, la ciudad de Guadalajara ha experimentado un acelerado crecimiento de su población y de la expansión de su mancha urbana.4 En pleno siglo XXI, estos dos elementos están tenido impacto en la dispersión territorial de la ciudad, la cual afecta las maneras en que los actores (iglesias y creyentes) habitan, transitan y se identifican con el territorio urbano.

El crecimiento urbano transformó este modelo, trayendo consigo la multiplicación de centros, la dispersión y la fragmentación del territorio. De igual manera, la modernidad también provocó cambios dentro de la Iglesia católica, emergiendo movimientos religiosos especializados por grupos de edad, estado civil, género, preferencias ideológicas y teológicas, que compitieron y desplazaron la hegemonía del catolicismo basada en el territorio parroquial. Así, poco a poco, lo religioso se convirtió en un asunto de elección y perdió la obligatoriedad determinada por el hecho de residir en un determinado barrio/parroquia.

Aunado a esto, la ciudad ha vivido una diversificación de opciones de pertenencia religiosa y de establecimiento de lugares de culto que ya no proceden de los centros rectores del catolicismo, ni en la mayoría de los casos pretenden emular su modelo de organización espacial. Antes bien, en su calidad de minorías proponen nuevas pautas para establecer el vínculo entre los creyentes, el templo y el lugar de residencia, creando nuevos modelos territoriales y nuevas formas de identificación religiosa.

Ante el panorama de la diversificación religiosa y la fragmentación espacial, nos propusimos realizar un estudio sobre patrones de residencia, asistencia a servicios religiosos y de estrategias de territorialización de las denominaciones no católicas en la ciudad de Guadalajara.

El objetivo principal de este artículo es demostrar que la diversificación religiosa transforma la forma de organización territorial propia de las sociedades con monopolio católico. Por un lado, consideramos que se transforma el significado, la materialidad y temporalidad del templo: de edificaciones cargadas de identidad y memoria, cuya arquitectura era sólida y permanente en el tiempo, hacia inmuebles cada vez menos permanentes y más provisionales. Pero también consideramos que se introducen nuevas lógicas de percepción de la pertenencia y la organización territorial, y de identificación de los creyentes con el espacio.

Consideramos que las nuevas modalidades de organización territorial influenciadas por las iglesias no sólo se concretan en la creación de nuevos territorios nodales en torno a un templo (como era el modelo templo-barrio), sino que operan e inciden en la diversificación, diferenciación y fragmentación interna del espacio urbano.

Este panorama nos llevó a formular las siguientes preguntas que orientan esta investigación: ¿cómo se comportan las comunidades religiosas frente a la dispersión urbana?, ¿cuáles son los patrones de residencia y de movilidad de los creyentes para la asistencia a servicios?, ¿podemos pensar las estrategias misioneras como estrategias territoriales? Si es así, ¿qué tipo de estrategias territoriales implementan las distintas las denominaciones frente a estas transformaciones del espacio urbano?, ¿cómo impactan o influyen en la identificación religiosa de fieles o seguidores?

Metodología

Para responder a las preguntas, diseñamos la encuesta "Patrón de residencia y comportamiento territorial de centros de culto no católicos en el AMG".5 Esta encuesta estuvo orientada a entrevistar a los asistentes a los cultos sabatinos y dominicales, en una muestra aleatoria representativa de los datos arrojados por el directorio de centros de culto en Guadalajara, mediante el cual se buscó representatividad de las principales denominaciones cristianas pre-sentes en la ciudad. Se aplicaron 1,912 cuestionarios anónimos al término de los servicios religiosos y en las afueras del centro de culto, a una muestra de 29 centros de culto, calculada sobre el universo total de los 449 lugares de culto identificados previamente por el proyecto "Directorio de centros de culto no católicos en la ZMG".6 Los centros de culto seleccionados representaban tanto las denominaciones con mayor presencia en la ciudad, como las características contrastantes a primera vista de comportamiento territorial (zona centro, iglesias barriales, macrotemplos periféricos, grandes santuarios, templos barriales y marginales).

Para los fines de este análisis, no nos centramos en las características históricas o doctrinales de las denominaciones a las que pertenecen los lugares de culto seleccionados, tampoco ofrecemos un estudio monográfico de las colonias, fraccionamientos o barrios en los que éstos se sitúan. 7 Nuestra unidad de análisis principal fueron los feligreses: la distancia y su percepción de la relación entre el templo al que asisten y su lugar de residencia, su adscripción religiosa, templo o lugar de culto, y su identificación religiosa.

De aquí identificamos las modalidades distintivas bajo las cuales las distintas feligresías agrupadas por congregación recomponen la relación entre identificación religiosa, práctica y territorio. A partir de los análisis estadísticos de los resultados de la encuesta, propusimos cuatro distintas modalidades bajo la forma de tipos ideales, es decir, de acuerdo con Max Weber (1996), modelos hipotéticos que resaltan los distintos rasgos diferenciales del objeto de estudio para distinguir su especificidad.

Tendencias generales de patrones de residencia, asistencia a servicios, identificación y adscripción

En primer término, nos interesaba saber si la comunidad religiosa, concebida como la que celebra colectivamente un mismo culto en un mismo lugar y tiempo, era considerada o no: 1) una comunidad identificada con un territorio y 2) una comunidad religiosa cuyos congregantes compartieran la misma adscripción religiosa.

En relación con la comunidad territorial, establecimos la prioridad de describir cuáles son los patrones de residencialidad y movilidad de los asistentes a los centros de culto. Para ello se realizaron varias preguntas: tiempos de traslado, medios de transporte, lugar de residencia y percepción de distancia al centro de culto; con la información sobre lugar de residencia, obtuvimos la distancia física al centro de culto medida en metros.8 Nos interesaba poner a prueba si los centros de culto operan o no como centros de territorios urbanos (al estilo barrial), o si funcionan más como puntos de atracción de pobladores dispersos en el espacio urbano, cuyo único vínculo comunitario y, por ende, identitario, puede ser la asistencia al servicio (en el que coinciden o no distintas y contrastantes clases sociales, profesionales, identidades barriales, etcétera).

Los resultados apuntan a que la mayoría de los entrevistados van de su casa al centro de culto (94.3 por ciento) usando un medio de transporte motorizado (77 por ciento). En cuanto al tiempo que los feligreses dedican en trasladarse de su residencia al centro de culto, la media resultó de 21 minutos, en distintos medios de transporte. Esto indica una distanciatiempo que no está contenida en un área

de vecindario.

En efecto, el cálculo de la distancia aproximada en metros entre el lugar de residencia y el de culto9 nos confirmaron que la mitad de los encuestados (52.3 por ciento) vive a una distancia considerada media-alta: entre cuatro y seis kilómetros de distancia. No obstante, cabe destacar que existen contrastes cualitativos entre los grupos denominacionales que, por su importancia, nos movió a la realización de una descripción más detallada, como veremos más adelante.

Por último, se consideró también la percepción subjetiva de la distancia, un elemento que mostro ser fundamental en la noción comunitaria territorial: a pesar de la poca cercanía física, la mitad (50.1 por ciento) de los encuestados conciben "vivir cerca" del lugar de culto al que asisten, y 21.5 por ciento manifiestan "vivir muy cerca" de éste. Esta percepción subjetiva de la cercanía territorial es la que les permite mantener la idea de comunidad. También detectamos que las distintas comunidades religiosas que conforman la diversidad no necesariamente comparten las mismas ideas y modos de construir territorialidad y que ésta se proyecta en cómo se concibe la comunidad religiosa ( De la Torre y Gutiérrez, 2011). Estas tendencias nos llevan a coincidir con la propuesta sobre el papel de las iglesias en la construcción de territorialidad desarrollada por Segato:

Que las personas llevan los marcadores territoriales a cuestas y que se trata de territorios extensibles, que crecen a medida que sus respectivas adhesiones se expanden. Gradualmente, un pueblo parecería no ser definido como el conjunto de los habitantes de un territorio geográficamente delimitado, sino como un grupo que porta el símbolo de una lealtad común y, con esto, instituye un territorio en el espacio que ocupa. Pensando así, una iglesia se conforma en un territorio que son sus fieles (Segato, 2007: 312 ).

Una de las características de las ciudades contemporáneas es su ambivalencia en torno a la segmentación territorial de las identidades urbanas. Si bien las ciudades, en su origen, proveían un patrón de relación concéntrica, hoy éstas no sólo albergan la diversidad y la desigualdad, sino que también son generadoras de una mayor movilidad espacial que impacta en las tendencias a la fragmentación y dilución de la comunidad territorial. Ello provoca que:

Por un lado, lo exterior se va fortaleciendo en relación con el resto de la ciudad, y, por otro lado, se va diluyendo en relación con los flujos globales que, desde la interioridad de cada hogar, los interconectan con otras realidades. Las dimensiones de la interacción en la alteridad, que define la socialidad utópica de la ciudad, se van debilitando (Aceves, De la Torre y Safa, 2004: 292 ).

En esta nueva manera de habitar, transitar y pertenecer a la ciudad, se transforma también la organicidad de la comunidad religiosa, aun cuando continúa siendo un referente importante de la identidad grupal urbana. Como lo advirtió Giménez Beliveau, las maneras en que se presenta la relación entre comunidad religiosa y ciudad, también se han dispersado; ella reconoce "Los que reafirman la pertenencia comunitaria y los que se identifican con procesos individuales; los que se reconocen en identidades culturales con fuerte espesor histórico y los que priorizan espacios emocionales donde el aquí y el ahora son centrales" (Giménez Beliveau citada en Forni, Mallimaci y Cárdenas, coords., 2008: 23 ).

Este fenómeno de dispersión invalida la premisa de "vecindad" implícita en el uso de herramientas geográficas, como los buffers, utilizados recurrentemente para valorar territorios con comportamientos sociales. Estos datos resultan más interesantes al observar la distinta composición socioeconómica de la comunidad de asistentes a los servicios religiosos, medida a través del grado de marginalidad de su área de residencia y la del centro de culto. Para ello calificamos la ubicación de dichos lugares de culto y la del lugar de residencia de los asistentes, de acuerdo a los cinco grados de marginalidad establecidos por el Conapo.10 En términos generales, afirmamos que los lugares de culto no católicos se ubican mayoritariamente en áreas de baja y media marginalidad, mientras que los asistentes provienen de todas las áreas, con notables diferencias por denominación.11 Por ejemplo, en el centro de culto de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ubicado en un área de muy baja marginalidad, el 68.40 por ciento de los asistentes reside en un área con el mismo nivel de marginalidad; mientras que en un templo de la Iglesia Cristiana Interdenominacional de la República Mexicana (ICIRMAR), ubicado en un área de marginalidad media, sólo el 38 por ciento de los asistentes reside en un área de la misma calificación. En general, diremos que en más de la mitad de los casos no existe una coincidencia entre el nivel de marginalidad del lugar de culto y el de residencia de los asistentes. Los resultados de este análisis particular nos indicaron que no es válido inferir el estatus socioeconómico de la feligresía a partir de la ubicación de los lugares de culto.

A fin de responder a la pregunta de si existe una homogeneidad en la asistencia y la adscripción religiosa, aplicamos, en primer término, una pregunta de control para identificar a los asistentes habituales u ocasionales a los servicios religiosos de cada lugar de culto estudiado.

El 90.2 por ciento dijo asistir habitualmente al servicio religioso del centro encuestión. Sólo 6.6 por ciento lo hace ocasionalmente, y sólo 2.3 por ciento dijo asistir por primera o segunda ocasión. Adicionalmente, 0.8 por ciento dijo asistir en calidad de acompañante. Aunque, en términos generales, los datos nos indican que los cristianos no católicos muestran una constancia en el cumplimiento del culto dominical/sabatino, existen marcadas diferencias entre los grupos denominacionales a los que pertenecen los lugares de culto incluidos en la muestra.

Algunas feligresías muestran una alta proporción de asistentes habituales: en 23 de los 29 centros de culto los encuestados reportan una asistencia habitual en más del 90 por ciento de los casos. En términos generales, la mayoría de los asistentes a los lugares de culto dijo asistir exclusivamente a los servicios de su propia religión (87.5 por ciento de los encuestados no asiste a servicios religiosos distintos a los de su adscripción), pero 12.2 por ciento sí lo hace.

Mediante otra pregunta, corroboramos nuevas tendencias entre asistencia, exclusividad e identidad religiosa: para atender la correspondencia entre quienes asisten a un determinado centro de culto con su pertenencia a la religión que gestiona dicho centro, se formuló la siguiente pregunta: ¿usted pertenece a la religión que se practica en este lugar? La respuesta fue positiva en el 95 por ciento, pero con importantes variaciones en algunas denominaciones.

De nueva cuenta, los resultados por grupos denominacionales nos señalaban patrones de exclusividad contrastantes entre sí, en los que distinguimos comportamientos emergentes no exclusivistas, ya sea porque existen colaboraciones interdenominacionales o porque las congregaciones desarrollan un vínculo distinto con los asistentes que no marca pertenencia ni exclusividad, y además introduce la participación en servicios religiosos dentro de patrones individuales de consumo de multiplicidad religiosa.

A partir de estos hallazgos, ideamos cuatro tipos ideales que buscan dar cuenta de las distintas maneras en que las iglesias construyen la relación entre identidad y pertenencia territorial en el contexto urbano del siglo XXI.

Tipo 1. Pertenencia religiosa homogénea con territorialidad nodal

Definimos la territorialidad nodal como aquella gestionada de manera monopólica por una única institución religiosa, capaz de organizar y dotar de sentido al conjunto de prácticas y relaciones en dicho territorio. Este modelo funciona en territorios habitados por poblaciones con alto rango de homogeneidad interna, que comparten un mismo credo. Este modelo intensifica la concentración de recursos (materiales y simbólicos), y ejerce el poder en espacios nodales que producen una interdependencia funcional en la interacción entre núcleos centrales y áreas periféricas (Palacios, 1983).

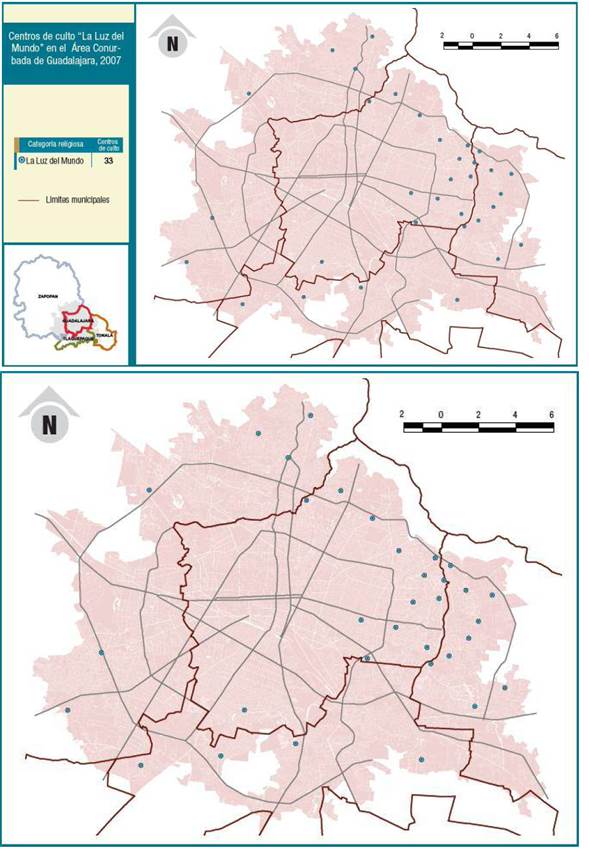

Mapa

2. Centros de culto de "La Luz del Mundo" en el Área Conurbada de Guadalajara, 2007

Fuente: Proyecto "Distribución territorial de lugares de culto no católicos en la Zona Metropolitana de Guadalajara", El Colegio de Jalisco-CIESAS-Occidente.

Este modelo ha sido ejercido por varias iglesias. Un ejemplo por excelencia es el del territorio parroquial gestionado por la Iglesia católica, mas no es exclusivo de ésta. También cabrían aquí las comunidades territoriales que se rigen bajo un mismo y único principio religioso, como en el contexto internacional han sido los ashrams (budistas), o los kibbutz (judíosisraelíes). En el contexto mexicano, se han creado este tipo de comunidades territoriales por parte de la Iglesia La Luz del Mundo (LLM),12 denominadas "Hermosa Provincia", o por parte de la Nueva Jerusalén, religión sincrética mexicana surgida en Michoacán, por mencionar algunos ejemplos. Ejemplificaremos este tipo ideal de estrategia identitaria-territorial con el caso de la iglesia "La Luz del Mundo. Columna y apoyo de la verdad" (mapa 2).

La cifra de los centros del culto de LLM es de un total de 33, entre los cuales hay cuatro macrotemplos, un "templo grande", doce "templos medianos", once "templos pequeños" y cinco "misiones". Como se aprecia en el mapa 2, esta iglesia ha construido una territorialización al oriente de Guadalajara, donde se concentran dieciocho lugares de culto, que parecen girar en torno a su sede internacional, ubicada en la colonia Hermosa Provincia.

Cabe señalar que, en fechas recientes, incursionó en otras zonas urbanas, aunque manteniendo su preferencia hacia la periferia. De hecho, el mapa 2 muestra una especie de "ruta misionera" que parte del oriente hacia el norte de la AMG. A lo largo de su historia, esta iglesia sufrió las expresiones intransigentes de los católicos, por lo que, a partir de 1958, como estrategia, construyó una colonia alejada y exclusiva para su membresía, conocida como comunidad Hermosa Provincia. La iglesia LLM ha mantenido un patrón de crecimiento desde los años setenta basado en la construcción de este tipo de comunidades urbanas. En los lugares aislados de estas comunidades territoriales, los nuevos evangélicos se reunían en casas particulares, casi clandestinamente. Hoy, sin embargo, es más frecuente encontrar en los barrios templos y casas de oración de distintas denominaciones, compartiendo el territorio y las creencias de los vecinos.

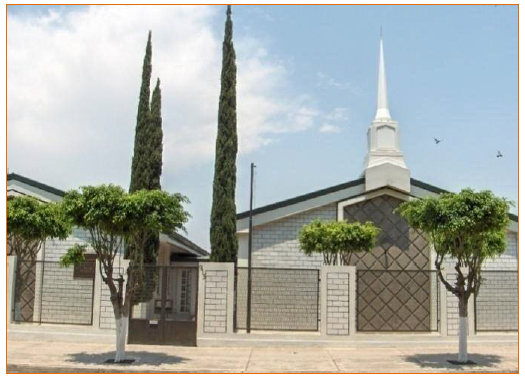

A partir de los ochenta, con la construcción de su templo sede, esta iglesia ha edificado nuevos templos que cuentan con diseños arquitectónicos que, aunque distintos entre sí, mantienen un rasgo estilístico distintivo. También ha desarrollado su propia simbología, al inicio eran emblemas del pueblo de Israel (la estrella de David, el candelabro y el León), y actualmente la vara de Aarón y la silueta misma de su templo con figura elíptica se ha convertido en un símbolo propio, que incluso representa una especie de logotipo.

Por su parte, todos los centros se identifican fácilmente, pues tienen inscrito su nombre y pertenencia a la denominación. También a partir de los años noventa, han edificado templos en las arterias o avenidas con mayor tránsito para garantizar su visibilidad.

Se advierte que, a mayor cercanía de la sede internacional, los templos gozan de mejores condiciones materiales: en cambio, en el municipio aledaño de Tlaquepaque, municipio donde la iglesia LLM tiene sólo tres centros de culto y donde su conquista misionera apenas inicia, se constata que los inmuebles son casas adaptadas para llevar a cabo las misiones.13 Es interesante comparar el contraste entre las misiones y el templo sede de esta iglesia.

Foto 1

Casa de oración de la Luz del Mundo ubicada en la calle Pedro Moreno, Guadalajara, Jal

Fuente: Base de fotografías del proyecto "Distribución territorial de lugares de culto no católicos en la ZMG" El Colegio de Jalisco-CIESAS-Occidente. Tomadas por los prestadores de servicios social del proyecto entre 2005-2007.

Cabe subrayar que LLM es la única iglesia con un templo en la ciudad que se considera el más grande de Latinoamérica, cuya capacidad interior es para doce mil personas sentadas y hasta veinte mil fieles de pie. Este templo se terminó de construir a finales de los noventa; está ubicado en la glorieta central de la colonia Hermosa Provincia, que alberga la comunidad de "hermanos" que habitan ahí para acceder diaria y constantemente a los servicios religiosos. El templo tiene una altura de 58 metros, está coronado en su cúspide por una enorme escultura dorada que representa la vara de Aarón. Por las noches se ilumina con reflectores de luces de colores que resaltan los contrastes de sus plataformas y la elipsis ascendente del edificio. También ha utilizado el recurso del rayo láser para iluminar el camino de los peregrinos hasta el gran templo, que ha conquistado una visibilidad desde distintos puntos de la ciudad.14

Foto 2.

Templo sede de la Luz del Mundo, Guadalajara, Jal

Fuente: Tomado de la página oficial de la Iglesia (http://www.lldm.org/2007/)

Este templo es la sede internacional de la iglesia y funciona también como un santuario internacional (el equivalente de La Meca o El Vaticano para sus feligreses), al que asisten anualmente cada 14 de agosto más de trescientos mil seguidores provenientes de distintos lugares de México y del mundo, para congregarse en la celebración de la Santa Cena. Este macrotemplo es el único que posee estas dimensiones y características. Los otros macrotemplos de LLM que están ubicados en Guadalajara tienen una capacidad aproximada para cuatro mil quinientos, tres mil y dos mil personas, respectivamente.

De acuerdo con la encuesta "Patrón de residencia y comportamiento territorial de centros de culto no católicos en el AMG", los asistentes a los templos de LLM muestran dos claros rasgos de una comunidad territorial: viven muy cerca de su centro de culto y se autoidentifican plenamente como pertenecientes a la religión de dicho templo, La Luz del Mundo.

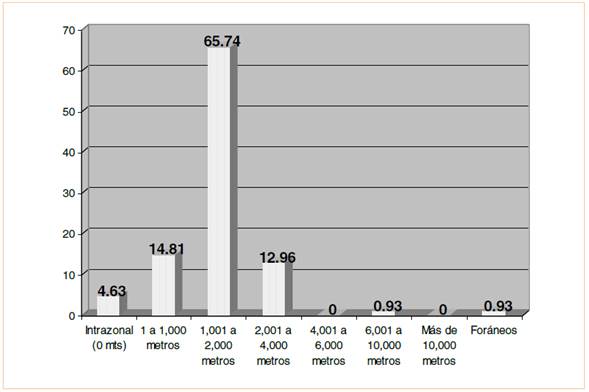

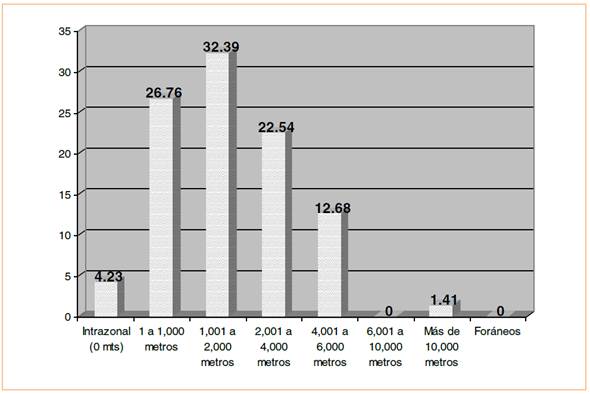

Gráfica 1

Distancia entre lugar de residencia de la feligresía y su centro de culto por grupo denominacional. "La Luz del Mundo"

Fuente: "Patrón de residencia y comportamiento territorial de centros de culto no católicos en la ZMG" diseñado por Renée de la Torre y Cristina Gutiérrez Zúñiga, y aplicado por el Instituto de Mercadotecnia y Opinión, agosto de 2009.

En efecto, para el conjunto de entrevistados no católicos la distancia media entre su casa y el lugar de culto al que asisten es de 4.1 kms. Los asistentes a ambos templos de esta denominación incluidos en la muestra reportan una distancia de 0.7 kms (templo sede) y 1.2 km (Casa de Oración). Tomados en conjunto, casi el 80 por ciento (78 por ciento) vive a menos de un kilómetro de distancia del centro de culto. Cuestionados acerca de qué a religión pertenecen, reportan "pertenecer a la religión que se practica en ese lugar" en un 95 y 100 por ciento, respectivamente.

Tipo 2. Pertenencia religiosa heterogéneas con hegemonía territorial segmentada

El impacto de la división de esferas especializadas (o campos, en términos de Pierre Bourdieu, 1983), que demarcaban una competencia por la gestión del territorio entre religión y Estado, se introdujo por cuenta de la modernidad desde el siglo XIX. A este proceso se denominó secularización y tuvo un fuerte impacto en el desdibujamiento de la organización nodal y casi total que las iglesias ejercían sobre el territorio urbano (tipo 1). Por otro lado, el proceso mismo de urbanización imprimió una diver-sificación interna, tanto en términos culturales como religiosos.

Hoy, más que a procesos de homogeneización religiosa en un territorio dado, nos enfrentamos a los procesos de diversificación religiosa, que nos convocan a atender la pluralidad de fuentes productoras y distribuidoras de conocimientos, valores, y significados provenientes de diferentes instituciones religiosas que caracterizan a la sociedad contemporánea.

Hoy, en la mayor parte de los barrios o colonias de la ciudad, están presentes diferentes ofertas religiosas, las cuales compiten entre sí por ganar adeptos a su credo.15 Sin embargo, como señala Lomnitz (1995: 41), la cultura "barrial-urbana" habrá que atenderla como un espacio cultural internamente diferenciado, pero que implica la existencia de una cultura común, con categorías de entendimiento específicas para cada grupo (en nuestro caso, con distinción en su adscripción religiosa). Consideramos que la pertenencia religiosa es actualmente una de las instituciones más importantes en cuanto productoras de las categorías de entendimiento y diferenciación dentro de un espacio urbano.

Nuestra encuesta nos permite apreciar que los creyentes se desplazan territo-rialmente por la ciudad para asistir a la comunidad religiosa a la que pertenecen. De ahí que consideremos que algunas comunidades religiosas ejercen una hegemonía urbana que atraviesa la pertenencia a los barrios o fraccionamientos urbanos. Como parte de este modelo, consideramos de suma importancia retomar de Lomnitz su propuesta sobre la hegemonía como una herramienta de análisis fundamental para el estudio de la cultura regional y, en nuestro caso particular, de la identidad religiosa en el espacio urbano.

En dicha hegemonía se observa "cierta unidad de significados dentro de la diversidad cultural" (Lomnitz, 1995: 43 ). Conforme a nuestros datos, algunas iglesias presentan características que reflejan un modelo posible ante estas nuevas situaciones urbanas y religiosas. Se trata de dos de las iglesias paraprotestantes más importantes de difusión internacional y de mayor crecimiento en Latinoamérica en la actualidad: Testigos de Jehová e Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (o mormones).

En efecto, aunque sus seguidores no comparten necesariamente un lugar de residencia ni una identidad barrial, sus comunidades de creyentes sí constituyen espacios en los que se reformula la pertenencia identitaria y generan subjetividades con fronteras claras de identidad. Estas religiones generan dinámicas de pertenencia y hegemonía territorial en vastas zonas urbanas, debido a que son competentes para ejercer un sistema cultural, conformado por procesos internamente segmentados, pero jerárquicamente interrelacionados.

Mapa 3

Centros de culto "Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días" en el Área Conurbada de Guadalajara, 2007

Fuente: Proyecto"Distribución territorial de lugares de culto no católicos en la Zona Metropolitana de Guadalajara", El Colegio de Jalisco-CIESAS-Occidente. Fuente: Proyecto "Distribución territorial de lugares de culto no católicos en la Zona Metropolitana de Guadalajara", El Colegio de Jalisco-CIESAS-Occidente.

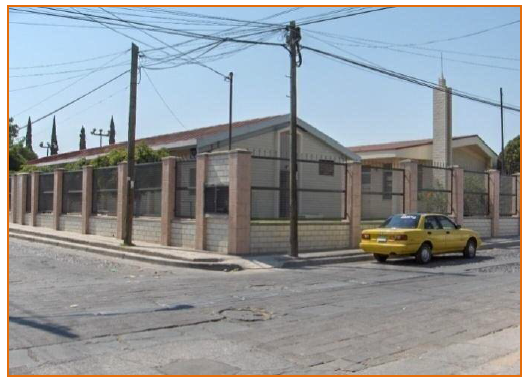

Para ejemplificar este tipo ideal, veremos detalladamente sólo el caso de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (IJSUD), que cuenta en el área conurbada de Guadalajara (ACG) con diecinueve centros de culto.16

Esta denominación se ha posicionado en la ciudad y se considera como una de las más sólidas en cuanto a infraestructura física, fácilmente identificable por su estilo arquitectónico. De acuerdo con el mapa 3, observamos que la estrategia no apunta a construir una gran cantidad de templos, sino templos de gran capacidad, especialmente ubicados en una circunferencia externa a la zona central y más antigua de la ciudad. Aunque no contamos con la información completa provista por dicha iglesia, con la ayuda del registro fotográfico de los centros de culto se calculó que cuatro de éstos están tipificados como macrotemplos (más de mil asistentes), siete como templos grandes (con capacidad entre quinientos y mil feligreses) y ocho templos medianos (entre cien y quinientos asistentes). No la encontramos en toda la ciudad, sino sobre todo en la zona noreste de la ACG.

La IJSUD tiene una concepción propia de la organización eclesial-territorial: se organiza en estacas, con divisiones territoriales menores llamadas barrios.17 En el caso de Guadalajara, tienen cuatro estacas, dirigidas por un presidente, o un grupo de doce sacerdotes que administran los barrios, y setenta supervisores que vigilan su funcionamiento interno. Cada estaca tiene bajo su jurisdicción ocho barrios, los cuales funcionan como especies de parroquias, presididos por un obispo (en cada uno participan aproximadamente trescientos treinta miembros). A su vez, éstos se subdividen en ramas, que articulan a las pequeñas congregaciones, consideradas así por su escasa membresía y porque no cuentan con capillas para celebración. Fortuny (2005: 126 ) informa que, según los datos estimados por dicha iglesia, las cuatro estacas están formadas por más de diez mil fieles.

La IJSUD ha construido grandes edificios que la sitúan, por lo menos en cuanto a infraestructura física, como una competencia importante para la hegemonía regional de la Iglesia católica. Sin lugar a dudas, es la única iglesia cuyo estilo arquitectónico permite identificar sus templos en cualquier parte del mundo (una torre central y techos de dos aguas). Es como mantener el estilo constructivo al estilo de marcas globales, como las cadenas de hoteles Sheraton o Marriot. Sus templos tienden a edificarse en terrenos grandes, donde construyen varios módulos para distintas actividades, siempre protegidos por bardas bajas que posibilitan su apreciación arquitectónica:

Foto 3

Templo de IJSUD ubicada en Castellanos y Tapia número 9154, en la colonia Talpita, en Guadalajara

Fuente: Base de fotografías del proyecto "Distribución territorial de lugares de culto no católicos en la ZMG" El Colegio de Jalisco-CIESAS-Occidente. Tomadas por los prestadores de servicios social del proyecto entre 2005-2007.

Foto 4

Templo de IJSUD ubicado en Fernando Calderón número 4708, en la colonia Huentitán El Alto, en Guadalajara

Fuente: Base de fotografías del proyecto "Distribución territorial de lugares de culto no católicos en la ZMG" El Colegio de Jalisco-CIESAS-Occidente. Tomadas por los prestadores de servicios social del proyecto entre 2005-2007.

Sin duda, la obra monumental de esta iglesia es el templo de mármol que terminaron de construir en 2001: con una capacidad para seis mil fieles, edificado sobre una plataforma de 10,700 m2.18

Foto 5

Macrotemplo de la IJSUD ubicado en avenida Patria número 879, colonia Chapalita Occidente, en Zapopan, Jal.

Fuente: Base de fotografías del proyecto "Distribución territorial de lugares de culto no católicos en la ZMG" El Colegio de Jalisco-CIESAS-Occidente. Tomadas por los prestadores de servicios social del proyecto entre 2005-2007

Observamos que sus templos tienen una mayor dispersión en la zona urbana respecto del anterior caso de la iglesia LLM. Su feligresía reside a mayor distancia del lugar de culto: entre 1.5 y 1.7 km, y constituyen, respectivamente, la media de distancia en los dos templos mormones incluidos en la muestra de nuestra encuesta "Patrón de Residencia y comportamiento territorial de centros de culto no católicos en el AMG".

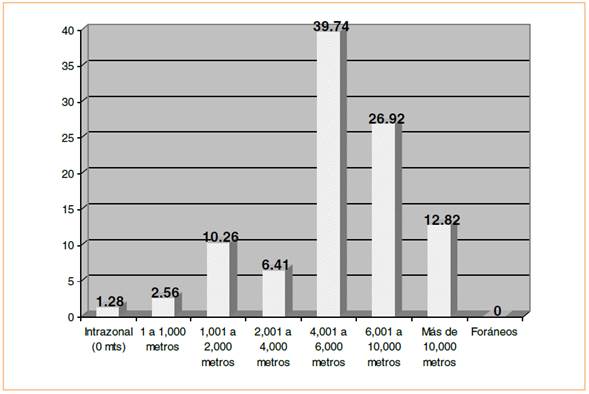

Gráfica 2

Distancia entre lugar de residencia de la feligresía y su centro de culto porgrupo denominacional, IJSUD

Fuente: "Patrón de residencia y comportamiento territorial de centros de culto no católicos en la ZMG" diseñado por Renée de la Torre y Cristina Gutiérrez Zúñiga, y aplicado por el Instituto de Mercadotecnia y Opinión, agosto de 2009. La autoidentificación de los asistentes encuestados es clara, pues dicen pertenecer a la religión que se practica en ese lugar en un 98 por ciento

Tipo 3. Pertenencia emotiva a una comunidad creyente con territorialidad dispersa e identificación difusa

Los datos demuestran que muchas de la iglesias que reconocemos como evangélicas o pentecostales carecen de una identidad institucional y territorial denominacional particular: más bien se identifican como una comunidad imaginada de cristianos en general. Sin embargo, la mayoría de éstas ofrecen rituales y ceremonias altamente emotivas, en las que se viven intensamente las manifestaciones de recepción de los dones del Espíritu Santo, como la sanación, la glosolalia (conocida comúnmente como "hablar en lenguas"), los milagros, las expresiones de exorcismo, las alabanzas musicales, etc. Tanto los pastores co-mo la membresía/feligresía se relacionan con la religión mediante dinámicas de pertenencia inestables, múltiples, e inclusivas: pasan de una denominación a otra sin problema alguno, o asisten a ceremonias convocadas por otras congregaciones; en muchos casos incluso rechazan la idea de pertenecer a una religión y obedecer reglas institucionales, resaltando que son cristianos, evangélicos o pentecostales, de manera indistinta e intercambiable. Como lo advirtió Giménez Beliveau (2004: 23) , no hay que olvidar que su identidad se ancla en la comunidad emocional y "priorizan espacios emocionales donde el aquí y el ahora son centrales".

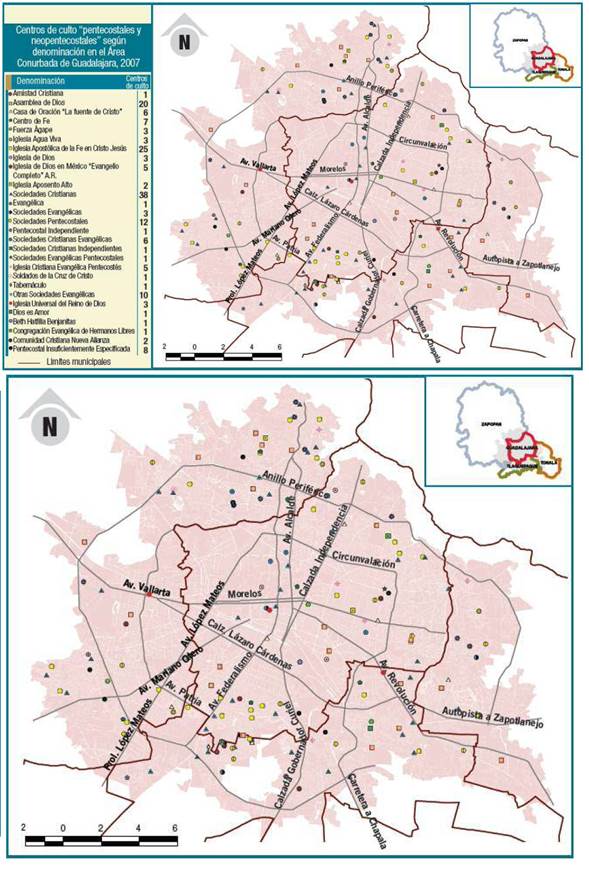

Mapa 4

Centros de culto pentecostales y neopentecostales, según denominación en el ACG (2007).

Fuente: Proyecto "Distribución territorial de lugares de culto no católicos en la Zona Metropolitana de Guadalajara", El Colegio de Jalisco-CIESAS-Occidente. Fuente: Proyecto "Distribución territorial de lugares de culto no católicos en la Zona Metropolitana de Guadalajara", El Colegio de Jalisco-CIESAS-Occidente

Estas denominaciones representan otro tipo ideal que constituye una respuesta a los dilemas de la pluralización religiosa, la expansión y segmentación urbana. Analizaremos como ejemplo el conjunto de las iglesias pentecostales y neopentecostales,19 para luego acercarnos al caso es-pecífico de uno de sus más prominentes y conocidos exponentes internacionales, las Asambleas de Dios.

Al atender la distribución del mapa 4, diremos que, en términos generales, los centros de culto pentecostales cubren casi totalmente el territorio de la ACG, aunque con menor concentración en la media luna de las zonas pobladas por los sectores de clase media y media alta. También se constata que tienden a establecerse hacia las afueras, más que a concentrarse en el centro histórico de la ciudad, incluso en las áreas extraperiféricas más desfavorecidas, donde se localizan cincuenta centros de culto, correspondiente a la casi tercera parte del total de establecimientos. Dentro de este gran grupo denominacional, las Asambleas de Dios constituyen un buen ejemplo.

Originalmente provenientes de Arkansas, Estados Unidos, arribaron a México desde las primeras décadas del siglo XX, y han constituido un semillero de congregaciones pentecostales locales en todo el país.20 En Guadalajara, cuentan con veinte lugares de culto: desde dos templos grandes, catorce templos medianos, hasta tres templos pequeños y una misión, instalados en casas particulares.

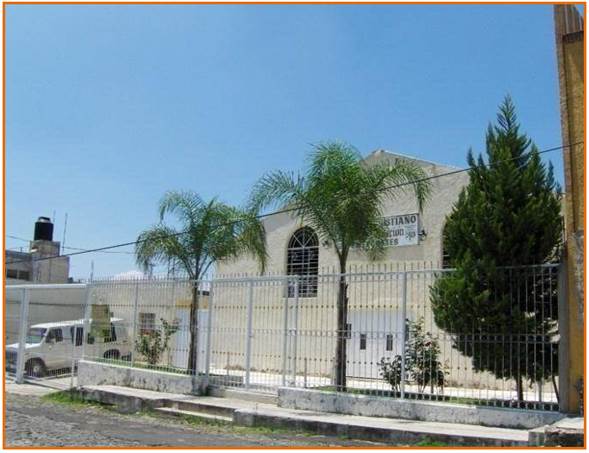

Foto 6

"La misión de Guadalajara" de Asambleas de Dios, colonia La Estancia, Guadalajara, Jal.

Fuente: Base de fotografías del proyecto "Distribución territorial de lugares de culto no católicos en la ZMG" El Colegio de Jalisco-CIESAS-Occidente. Tomadas por los prestadores de servicios social del proyecto entre 2005-2007.

Conforme a la distribución de los templos, es posible asegurar que esta iglesia está orientada a trabajar con sectores socioeconómicos diversos. Considerando que el financiamiento de la Iglesia lo aportan sus miembros, en términos socioeconómicos, algunas misiones están mejor posicionadas que otras.

Cinco centros de reunión identificados como templos medianos están a medio construir.

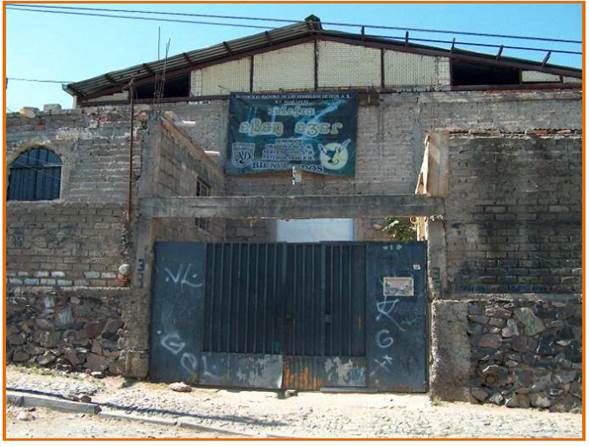

Foto 7

"La misión de Guadalajara" de Asambleas de Dios en la colonia La Estancia, Guadalajara, Jal.

Fuente: Base de fotografías del proyecto "Distribución territorial de lugares de culto no católicos en la ZMG" El Colegio de Jalisco-CIESAS-Occidente. Tomadas por los prestadores de servicios social del proyecto entre 2005-2007

Como ocurre con otras denominaciones, en promedio los inmuebles que se emplean para la oración suelen estar al 50 por ciento de su capacidad. No hay un diseño arquitectónico que permita identificar la pertenencia de los templos a las asambleas. De hecho, la mayoría de sus inmuebles son rentados; y aunque existe un emblema con las siglas AD, no en todos los casos se incorpora en los carteles. Los lugares de culto ubicados en las colonias más populares son las que generalmente se encuentran en obra negra o a medio construir.

Foto 8

La misión de Guadalajara de Asambleas de Dios, colonia La Estancia, Guadalajara, Jal.

Fuente: Base de fotografías del proyecto "Distribución territorial de lugares de culto no católicos en la ZMG" El Colegio de Jalisco-CIESAS-Occidente. Tomadas por los prestadores de servicios social del proyecto entre 2005-2007.

Los asistentes a los servicios de los templos de AD muestran un patrón residencial de mayor lejanía que las dos iglesias anteriores: la media de distancia entre hogar y templo para los dos lugares de culto de esta denominación en nuestra muestra es de 1.7 y 2.2 km, respectivamente; mientras que el conjunto de sus asistentes refleja muy pocos residentes cercanos (menos de un kilómetro) y una distribución equilibrada entre un kilómetro hasta seis.

Gráfica 3

Distancia entre lugar de residencia de la feligresía y su centro de culto por grupo denominacional. Asambleas de Dios.

Fuente: "Patrón de residencia y comportamiento territorial de centros de culto no católicos en la ZMG" diseñado por Renée de la Torre y Cristina Gutiérrez Zúñiga, y aplicado por el Instituto de Mercadotecnia y Opinión, agosto de 2009.

La feligresía representa ejemplarmente los rasgos particulares de identidad de este tipo ideal, aun cuando ésta es una denominación con una dirigencia central, organigrama y estrategia definida por territorios misioneros. De acuerdo con la encuesta "Patrón de residencia y comportamiento territorial de centros de culto no católicos en la AMG", los asistentes a templos de las AD no se identifican como pertenecientes a esta denominación particular: reportan pertenecer "a la religión que se practica en ese lugar" sólo en un 7.9 por ciento, pero en su mayoría (65 por ciento) se identifican como cristianos evangélicos, y 23.7 por ciento como simplemente cristianos. Un pequeño porcentaje (2.6 por ciento) como cristianos evangélicos pentecostales. Esta identificación plantea una nueva modalidad de percibirse como parte de una comunidad emotiva, a través de las manifestaciones propias del pentecostalismo.

Tipo 4. Multipertenencias religiosas con territorialidad dispersa

La pluralidad religiosa de las ciudades contemporáneas multiplica no sólo la distribu-ción de la pertenencia religiosa de la población, sino la pertenencia individual misma, a lo largo de las trayectorias vitales de los creyentes (incluso el significado de dicha pertenencia). No hay, necesariamente, una correspondencia entre su pertenencia a una iglesia y las prácticas y símbolos con los que se identifican; con frecuencia, esta pertenencia no es exclusiva. Este nuevo comportamiento lo conceptualizó Lísias Nogueira (2008), quien planteó que en São Paulo, Brasil, se vivía una nueva tendencia al pluralismo y a las multiplicidades religiosas.

En la actualidad, las identidades religiosas se constituyen desde redes y afinidades con credos y prácticas religiosas que, en muchos casos, se definen más por redes de relaciones sociales dispersas en el espacio, mas no contenidas en un espacio físico delimitado.

En Brasil, para hablar de pluralidad religiosa, no es suficiente dar cuenta de las denominaciones y cultos con creciente presencia, sino que también se debe hablar de las mixturas que producen duplicidades identitarias, como:

-

Católica/espírita.

-

Católica/afrobrasileira.

-

Católica/protestantes.

-

Orientalismos/indigenismos.

-

Esoterismo/afrobrasileños.

Incluso, como señala Nogueira, también es frecuente encontrar combinaciones de más de dos religiones. Este patrón de multipertenencia y de promoción de servicios religiosos (que no implican compromiso exclusivo por parte de los asistentes) ya está presente en Guadalajara en el caso de la Iglesia Universal del Reino de Dios (IURD). Dicha iglesia, surgida en los años setenta en Brasil,21 se anuncia bajo el lema "Pare de sufrir". Su estrategia, al igual que en otras partes del mundo, ha sido adaptar antiguas salas de cine y acondicionarlas para sus servicios religiosos.

Foto 9.

Santuario de la Fe Pare de sufrir, IURD, Guadalajara, Jal.

Fuente: Base de fotografías del proyecto "Distribución territorial de lugares de culto no católicos en la ZMG" El Colegio de Jalisco-CIESAS-Occidente. Tomadas por los prestadores de servicios social del proyecto entre 2005-2007

La IURD ha sido muy polémica controvertida en todo el mundo. Se sabe que en México realizaba labor pastoral desde finales de los noventa. Los pastores brasileños fueron expulsados en 1996, debido a que sus documentos migratorios no estaban debidamente actualizados, pero a pesar de que no tenían permiso ni registro legal como asociación religiosa, continuaron su labor evangelizadora en México. En el caso específico de Guadalajara, se registró su presencia en 1997 (Garma, 2004: 142 ). Hoy ya cuentan con registro como asociaciones religiosas.22

Esta iglesia constituye un ejemplo sobresaliente de dos de las tendencias más importantes del llamado neopentecostalismo: la utilización intensiva de métodos de mercadotecnia aplicados al crecimiento de la feligresía, conocidos como técnicas de "iglecrecimiento", así como el surgimiento de una orientación de ética económica denominada "teología de la prosperidad", la cual legitima la prosecución del bienestar económico como un bien querido por Dios, así como la generosidad en los donativos, como medio de obtención de mayores bienes y bendiciones.23 Esta tendencia no sólo ha transversalizado diversas iglesias, también se ha caracterizado por estimular el interdenominacionalismo.

En concordancia con estos elementos, y conforme a la encuesta "Patrón de residencialidad...", los asistentes al culto del Santuario de la Fe, se identifican sólo en una tercera parte con esa religión (33.3 por ciento), pues en su mayoría se autopresentaron como católicos (39 por ciento) y sin religión (12 por ciento), sólo 14.1 por ciento se autodenomina "cristiano".

Consideramos que esta iglesia es una modalidad alternativa en la que los asistentes se sienten invitados por la promoción mediática a asistir a cultos, sin por ello tener que afianzar su compromiso ni su identificación exclusiva con la institución que los ofrece. De igual modo, observamos ―como otras investigaciones en Brasil lo han esbozado―, que esta denominacin funciona bajo un modelo doble: el de una religión con cierto grado de rigidez en su jerarquía y organización interna, que recluta feligresía con cierta permanencia y que vive un proceso de conversión que permite desligarse de su identidad religiosa precedente; pero a la vez con un modelo de participación ocasional, abierta al público general, a vivir el culto como una especie de consumo espiritual.

Los elevados porcentajes de participantes que no están en proceso de conversión ni son conversos, que tampoco se identifican como cristianos, nos indica una identificación similar a la que ocurre con los consumidores y los productos que adquieren, aunque no implica que tengan que asumir una identidad total ni exclusiva (Nogueira, 2008). Como señaló Masferrer: "Su estrategia es como la de cualquier empresa de mercadeo: simplemente fijan cuotas y se recaba el dinero" (Masferrer, 2014, entrevistado por Cruz Vargas, 2014: 44 ). Su interés no está en hacer feligresía, sino en ganar clientes o adeptos que aporten recursos.

De acuerdo con el mapa 3, identificamos tres lugares de culto de esta denominación, todos alineados con un eje central este-oeste, equidistantes entre sí. Pero el conjunto de sus asistentes no se limita a los residentes de las cercanías: de acuerdo con su modelo de identidad no exclusiva y de "consumo espiritual", no nos sorprendió encontrar que la media de distancia entre hogar y templo en este caso es la mayor de todas: 6.3 kilómetros.

Gráfica 4

Distancia entre lugar de residencia de la feligresía y su centro de culto por grupo denominacional, IURD.

Fuente: "Patrón de residencia y comportamiento territorial de centros de culto no católicos en la ZMG" diseñado por Renée de la Torre y Cristina Gutiérrez Zúñiga, y aplicado por el Instituto de Mercadotecnia y Opinión, agosto de 2009.

Reflexiones finales

Como observa Chris Park (2004), podemos concluir que la religión es un fenómeno cultural que impacta la organización del espacio, debido a que las religiones son formas de organización social e institucional generadoras de diferentes patrones para generar territorio. Pero también es innegable que las características contemporáneas del espacio urbano impactan en la nueva relación entre creyentes e iglesias. Los templos no se constituyen necesariamente en centros nodales de una comunidad residencial cercana y homogénea en términos religiosos, de acuerdo al histórico modelo de la parroquia-barrio.

La dispersión y la segmentación urbana, aunada a la creciente diversificación religiosa, crean feligresías minoritarias y dispersas en el espacio, obligando a la creación de nuevas formas de habitar los espacios, de concebirse e identificarse como comunidad y de vincularse con las instituciones. Los resultados del estudio nos acercan a esta complejidad creciente en la relación entre denominaciones, creyentes y territorio. En resumen, nuestros hallazgos sobre complejidad implicarían que:

-

El nivel socioeconómico de las feligresías no se deduce de la caracterización socioeconómica de la ubicación del lugar de culto.

-

El nivel socioeconómico de la feligresía, a través de los medios de movilidad, afecta la percepción de proximidad del lugar de culto.

-

Las iglesias otorgan diferente peso a la proximidad residencial en su modelo de construcción de comunidad e identidad religiosa.

-

Las iglesias generan modelos y estrategias de territorialidad diferenciados.

-

Combinan los modelos de territorialidad con distintas modalidades de pertenencia: a mayor proximidad, mayor identificación y pertenencia exclusiva; a mayor dispersión, mayor multiplicidad.

Advertimos la tendencia a recrear comunidades religiosas territoriales, que a su vez fortalecen la membresía exclusiva a una iglesia. Pero también observamos las nuevas modalidades organizacionales que tienden a generar identificaciones inclusivas y genéricas, ya no por pertenencia, sino por referencia a una comunidad imaginada, la cual surge de manera dinámica en espacios segmentados, haciendo de los servicios religiosos un punto de identificación referencial para los procesos de consumo religioso de los asistentes a sus servicios.

En gran medida, esta complejidad se debe tanto a las características de movilidad acelerada y dispersión del espacio urbano, como a la diversificación misma de ofertas religiosas que proveen patrones diferenciados de establecer formas de pertenecer o participar de los creyentes. Cabe subrayar que uno de los hallazgos principales de este estudio fue descubrir que no existe una forma única en la que se establece esta relación; más bien encontramos un conjunto de modalidades que mantienen correspondencia con las estrategias propias de las organizaciones religiosas.

También se debe resaltar que el estudio muestra que, por un lado, existen evidencias de una tendencia creciente a la segmentación territorial urbana y a la desterritorialización de las identidades. Sin embargo, las instituciones religiosas son capaces de enfrentar estas tendencias con estrategias diferenciadas, por ejemplo, La Luz del Mundo promueve comunidades de vida religiosa al estilo medieval; mientras que las nuevas iglesias neopentecostales (como la IURD) promueven actividades que permitan generar identidades ya no fijadas en el espacio ni en la exclusividad de la membresía, sino creando identificaciones en la transitoriedad de los individuos.

Fuentes

Aceves, Jorge, Renée de la Torre y Patricia Safa (2004). "Fragmentos urbanos de una misma ciudad: Guadalajara", Revista Espiral. Estudios sobre estado y Sociedad, vol. 11, núm. 31 (septiembre-diciembre) (Guadalajara, Universidad de Guadalajara), pp. 277-322.

Bourdieu, Pierre (1983). Campo del poder y campo intelectual. Buenos Aires, Folios.

Casillas, Rodolfo (1996). "La pluralidad religiosa en México: descubriendo horizontes", en Gilberto Giménez (coord.), Identidades religiosas y sociales en México. México, IFAL-IIS UNAM.

Consejo Nacional de Población (2000). "Índices de marginación, 2000", en Metodología del índice de marginación, Anexo C, en <www.conapo.gob.mx>, consultada el 18 de abril de 2012.

Corten, André, Jean-Pierrey Dozon Ari Pedro Oro (2003). Les nouveaux conquérants de la foi. L'Église universelle du royaume de Dieu (Brésil). París, Karthala.

Courcy, Raymond (1999). "La paroisse et la modernité. Lieu fondateur et arguments actualisés", Archives de Sciences Sociales de Religions, 44, núm. 107 (julio-septiembre) (París, Centre National de la Recherche Scientifique), pp. 21-40.

Cruz Vargas, Juan Carlos (2014). "Ya no sufra, pague", Proceso, ed. especial núm. 47, pp. 42-44.

Cruz, Heriberto y Edith Jiménez (2011). "La distribución de los lugares de culto no católico en el área conurbada de Guadalajara desde una perspectiva territorial", en Cristina Gutiérrez Zúñiga, Renée de la Torre y Cintia Castro (coords.), Una ciudad donde habitan muchos dioses. Cartografía religiosa de Guadalajara. México, El Colegio de Jalisco-CIESAS.

Doran, Marie-Christine (2003). "A Igreja Universal no México", en Oro, Ari Pedro, André Corten y Jean-Pierre Donzon (orgs.), Igreja Universal do Reino de Deus: os novos conquistadores da Fé. São Paulo, Paulinas.

Forni, Floreal, Fortunato Mallimaci y Luis Cárdenas (coords.) (2008). Guía de la diversidad religiosa de Buenos Aires, t. 2. Buenos Aires, Biblos.

Fortuny, Patricia (1981). "El protestantismo en Yucatán. Estructura y función del culto en la sociedad religiosa estudiada", Revista Yucatán: Historia y Economía, vol. 5, núm. 25 (mayojunio), pp. 35-47.

Fortuny, Patricia (coord.) (2005). Los "otros" hermanos. Minorías religiosas protestantes en Jalisco. Guadalajara, Secretaría de Cultura.

García, Deyssy Jael de la Luz (2010). El movimiento pentecostal en México. La Iglesia de Dios, 1926-1948. México, Letra Ausente.

Garma, Carlos (1987). Protestantismo en una comunidad totonaca de Puebla, México. México, INI.

Garma, Carlos (2004). Buscando el espíritu. Pentecostalismo en Ixtapalapa y la ciudad de México. México, -UAM, Iztapalapa-Plaza y Valdés.

Giménez Beliveau, Verónica (2009). "Missionaries in a Globalized World: Catholic Communities in Argentina and the Making of New Catholic Citizenships", Postscripts, vol. 5 núm. 3 (Sheffield), pp. 365-389

Giménez Beliveau, Verónica (2004). "Recomposición del campo religioso en la Argentina", Buenos Aires, UBAEHSS, tesis doctoral.

González, Elías, Cristina Gutiérrez Zúñiga y Renée De la Torre (2011). "Análisis comparativo de la distribución de los templos católicos y los lugares de culto no católicos en el área conurbada de Guadalajara", en Cristina Gutiérrez Zúñiga, Renée de la Torre y Cintia Castro (coords.),. Una ciudad donde habitan muchos dioses Cartografía religiosa de Guadalajara. México, El Colegio de Jalisco- CIESAS.

Gutiérrez Zúñiga, Cristina, Renée De la Torre y Cintia Castro (coords.) (2011).. Una ciudad donde habitan muchos dioses Cartografía religiosa de Guadalajara. México, El Colegio de Jalisco-CIESAS.

Hernández Castillo, Rosalva (2000). "Protestantismos indígenas de frente al siglo XXI. Identidad y cambio religioso entre los mayas de Chiapas", Religiones y sociedad, núm. 8 (México, Segob), pp. 57-74.

Hernández, Alberto y Carolina Rivera (coords.) (2009). Regiones y religiones en México. Estudios de la transformación sociorreligiosa. México, El Colegio de la Frontera Norte-CIESAS El Colegio de Michoacán, A.C.

Higuera, Antonio (1997). A Dios las deudas y al alcalde las jaranas. Religión y política en el Caribe Mexicano. México, Universidad de Quintana Roo-Conacyt.

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) (2005). Diversidad religiosa en México. México, INEGI.

Jaimes, Ramiro (2007). "Neopentecostales en Tijuana", en Renée de la Torre y Cristina Gutiérrez Zúñiga (coords.), Atlas de la. Diversidad religiosa en México México, CIESAS-UQROCOLEF- El Colegio de Jalisco-El Colegio de MichOACÁN, A.C.-Segob.

Juárez Cerdi, Elizabeth (1995). ¿De la secta a la denominación? El caso de los presbiterianos en Yajalón, Chiapas. México, INAH.

Lomnitz, Claudio (1995). Las salidas del laberinto: cultura e ideología en el espacio nacional mexicano. México, Joaquín Mortiz.

Marroquín, Enrique (ed.) (1995). ¿Persecución religiosa en Oaxaca? Oaxaca, Instituto Oaxaqueño de las Culturas.

Martin, David (1990). Tongues of Fire. The Explosion of Protestantism in Latin America. Londres, Basil Blackwell.

Nogueira Negrão, Lísias (2008). "Pluralismo e multiplicidades religiosas no Brasil contemporâneo", Revista Sociedade e Estado, vol. 23, núm. 2 (Brasilia, Universidad de Brasilia), pp. 261-279.

Palacios, Juan José (1983). "El concepto de región: la dimensión espacial de los procesos sociales", Revista Interamericana de Planificación, vol. 17, núm. 66 (junio) (México, SIAP), pp. 56-68.

Palard, Jacques (1999). "Les recompositions territoriales de l'Église catholique entre singularité et universalité", Archives de Sciences Sociales de Religions, vol. 44, núm. 107 (julioseptiembre) (París, Centre National de la Recherche Scientifique), pp. 55-76.

Park, Chris (2004). "Religion and Geography", en John Hinnells (ed.), Routledge Companion to the Study of Religion. Londres, Routledge.

Peña, Guillermo de la y Renée de la Torre (1994). "Identidades urbanas: Guadalajara al final del milenio", Ciudades, núm. 22 (México, RNIU), pp. 24-32.

Pereira, Maria Lúcia (2006). "Aspectos psicossociais da conversão religiosa. Um estudo de caso na Igreja Universal do Reino de Deus". Goiás, Universidade Católica de Goiás, en <http://tede.biblioteca.ucg.br/ tde_busca/arquivo.php?codArquivo= 377>, consultada el 3 de septiembre de 2014.

Rubalcava, Rosa María y Jorge Chavarría (1999). "La marginación en la zona metropolitana de la ciudad de México", en Gustavo Garza (coord.), Atlas demográfico de México. México, Progresa-Conapo.

Segato, Rita (2007). "La faccionalización de la república y el paisaje religioso como índice de una nueva territorialidad", en Aurelio Alonso (comp.), América Latina y el Caribe. Territorios religiosos y desafíos para el diálogo. Buenos Aires, Prometeo, en <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ ar/libros/grupos/alonso/Segato.pdf>.

Silva Orozco, Joel (1988) "Símbolo y realidad", Revista de La Luz del Mundo , núm. 10 (agosto) (Guadalajara).

Temples of the Church of Jesus Christ of Latter-Days Saints, Guadalajara, México Temple, en <http://www.ldschurchtemples.com/g uadalajara/>.

Torre, Renée de la (2006). La Ecclesia Nostra. El catolicismo desde la perspectiva de los laicos: el caso de Guadalajara. México, FCE-CIESAS.

Torre, Renée de la (2002). "Recomposición de la vida y desregulación parroquial", Ciudades, núm. 56 (Puebla, RNIU), pp. 3-10.

Torre, Renée de la (1995). Los hijos de La luz. Discurso, identidad y poder en La Luz del Mundo. Guadalajara: U. de dG./-ITESO/-CIESAS.

Torre, Renée de la y Cintia Castro (2011). "El mapa de la diversidad religiosa no católica en el área conurbada de Guadalajara en la década de 2000", en Cristina Gutiérrez Zúñiga, Renée de la Torre y Cintia Castro (coords.),. Una ciudad donde habitan muchos dioses Cartografía religiosa de Guadalajara. México, El Colegio de Jalisco-CIESAS.

Torre, Renée de la y Cristina Gutiérrez Zúñiga (2011). "¿Comunidades religiosas territoriales? Análisis de patrones de residencia, asistencia a servicios y estrategias de territorialización de las denominaciones no católicas", en Cristina Gutiérrez Zúñiga, Renée de la Torre y Cintia Castro (coords.),. Una ciudad donde habitan muchos dioses Cartografía religiosa de Guadalajara. México, El Colegio de Jalisco-CIESAS.

Torre, Renée de la y Cristina Gutiérrez Zúñiga (coords.) (2007). Atlas de la. Diversidad religiosa en México México, CIESAS-UQRO-El Colef-El Colegio de Jalisco-El Colegio de Michoacán- Segob.

Vázquez, Felipe (1999). "Difusión diferenciada de las agrupaciones religiosas en el centro de Veracruz", Alteridades, año 9, núm. 18 (julio-diciembre) (UACM), pp. 85-99.

Weber, Max (1996). Economía y sociedad. México, FCE.

Zalpa, Genaro (2007). "La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Aguascalientes", en Renée de la Torre y Cristina Gutiérrez Zúñiga (coords.), Atlas de la. Diversidad religiosa en México México, CIESAS-UQRO-El Colef-El Colegio de Jalisco-El Colegio de Michoacán- Segob.

Notas