Artículos de Investigación

El barrio La Fama: historicidad, espacio e identidad colectiva

La Fama Neighborhood: History, Space and Collective Identity

El barrio La Fama: historicidad, espacio e identidad colectiva

Espacialidades, vol. 5, núm. 2, pp. 117-146, 2015

Universidad Autónoma Metropolitana

Recepción: 27 Agosto 2014

Aprobación: 02 Diciembre 2014

Resumen : Este artículo examina la manera en que el espacio, la dinámica histórica, las relaciones sociales, la identidad colectiva y la memoria mantienen un maridaje cercano e indisociable. Concretamente, a lo largo de este texto se analizará, desde una perspectiva sociológica y geográfica, cómo dichos componentes se han corporeizado en el barrio La Fama ―ubicado en la actual demarcación política de Tlalpan, al sur de la ciudad de México― y cómo el proceso de urbanización ha incidido no sólo en relevantes transformaciones espaciales, sino en el mismo vínculo entre espacio e identidad colectiva.

PALABRAS CLAVE: espacio, identidad colectiva, topofilia, urbanización y memoria.

Abstract : This paper explores the way space, historical dynamics, social relations, collective identity and memory have a close and unbreakable relationship. Along this work, we will analyze, from a sociologic and geographic perspective, how those elements have been embodied in the neighbourhood La Fama ―located in the political municipality of Tlalpan, at south of México City― and how the urbanization process has impacted not only as relevant spatial transformations, but in the very bond between space and collective identity.

KEY WORDS: space, collective identity, topophilia, urbanization and memory.

El magma del Xitle sepultó a los pueblos cuicuilcas, los ríos desviaron su cauce bajo una capa de lava de ochenta metros. Mientras se enfriaba la superficie del pedregal, en las profundidades la lava seguía su movimiento. Los gases buscaron su propia salida formando enormes grietas que se convirtieron en cuevas. Las corrientes de agua transminaron la piedra porosa en el fondo de la tierra y emanaron fuentes cristalinas, manantiales en el pedregal y entre el bosque. Un edén petrificado. Éste era el paisaje de Santa Úrsula, Peña Pobre, Fuentes Brotantes, Xitla. Con el paso del tiempo, donde hubo un cedral pusieron un campo de golf, donde brotaban aguas cristalinas crecieron edificios de interés social y basurales. A esto algunos le llaman progreso. RAFAEL PÉREZ GAY

En los últimos años, el interés por explorar teórica y empíricamente el problema de la dinámica espacial ha ganado terreno en el mundo de las ciencias sociales, desde diversas ópticas epistemológicas, teóricas y metodológicas. Así, disciplinas como la sociología, la antropología y la geografía humana han aguzado la mirada para comprender cómo el espacio se articula a través del tiempo; cómo el poder en sus distintas manifestaciones y racionalidades lo marca y configura; asimismo, cómo la cultura condiciona los modos en que los sujetos sociales lo construyen, lo habitan, lo transforman, representan y significan. En suma, el reto que enfrentan los científicos sociales radica en analizar espacios subjetivados y sujetos espacializados; desafío que surge de una premisa epistemológica fundacional: entre espacio y sociedad no sólo existe una relación estrecha, sino recursiva, de mutua influencia.

En este artículo se recogen esos puntos enunciados y el propósito fundamental es el análisis sociológico y geográfico sobre cómo se construyó el barrio La Fama; qué elementos conforman la identidad territorial de sus habitantes; cuáles son los principales espacios de interacción social; qué significa este barrio para sus pobladores y, finalmente, cuáles son las principales transformaciones que experimentado este territorio a lo largo del tiempo y cómo las interpretan sus habitantes. Para ello se realizó un conjunto de entrevistas a profundidad con pobladores ancianos y jóvenes de este lugar, además de mapas mentales, con el objetivo de rescatar las prácticas socioespaciales e identitarias, así como la manera en que los actores locales significan la experiencia colectivamente labrada en este barrio. Asimismo, este trabajo recupera planteamientos teóricos de diversos autores, como Marc Augé, Gilberto Giménez, Yi Fu Tuan, Berger y Luckmann y E.P. Thompson. Así pues, el texto se estructura en cuatro grandes apartados: en el primero se expone el origen de este barrio obrero; en el segundo, se refieren los acontecimientos históricos, políticos y sociales que condicionaron su configuración actual; en el tercero se analiza la forma en que la relación espacio-identidad se materializa en La Fama y, finalmente, en el cuarto apartado se muestra cómo la dinámica de urbanización ha impactado espacial y socialmente la vida barrial.

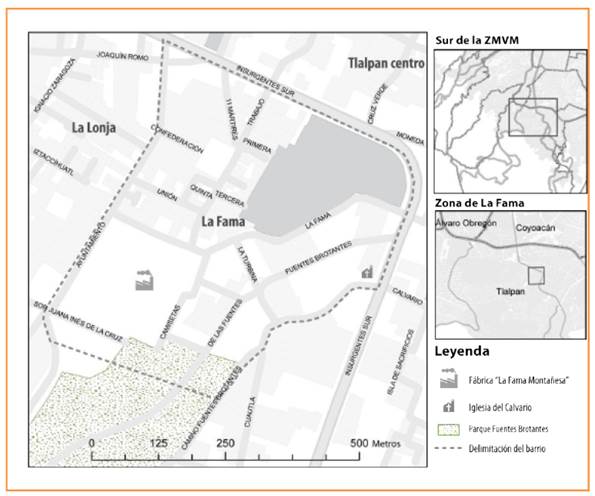

La fábrica La Fama Montañesa: fundación barrial, fundación identitaria

La historia nos pisa los talones. Nos sigue como nuestra sombra, como la muerte. MARC AUGÉ

El barrio La Fama es uno de los espacios más emblemáticos de la delegación Tlalpan ―ubicada al sur de la ciudad de México― y es una muestra de cmo la tensión entre tradición y modernidad pergeña identidades colectivas. Este barrio se ubica en la demarcación citada; está limitado al poniente por el barrio de la Lonja ―divididos por la calle de Ayuntamiento―; por el oriente colinda con la cañada Fuentes Brotantes; al norte, su límite es la iglesia El Calvario, en avenida Insurgentes; y al sur con el Parque Nacional Fuentes Brotantes (mapa 1). La Fama es un barrio cuya raíz histórica se remonta a la fundación de la fábrica de hilados Compañía Industrial Mexicana, fincada en 1831 en este lugar, que con el paso del tiempo se convirtió en una empresa textil cuyo nombre mutó por el de La Fama Montañesa. Esta fábrica fue la primera en fundarse en el valle de México, sobre el casco de un viejo molino de trigo que pertenecía a la hacienda El Arenal (Camarena, 2005). La ubicación de La Fama Montañesa fue estratégica, en términos de producción, al colindar con el manantial Fuentes Brotantes, cuya agua fungía como fuente de energía motriz de la maquinaría textil, así como en función de su cercanía con la ciudad de México. En muy poco tiempo, esta zona se constituyó en un polo de inmigración para la fuerza de trabajo proveniente de estados como Morelos, Querétaro, Puebla e Hidalgo, así como para otros pueblos contiguos dentro del territorio tlalpense, por ejemplo, San Miguel Ajusco, Santa Úrsula Xitla y San Pedro Mártir (Camarena, 2005).

Mapa 1

Configuración actual del barrio.

FUENTE: elaboración propia, con datos de cartografía urbana del INEGI 1:10,000 y planos proporcionados por Antonio Espinosa.

Los propietarios de La Fama Montañesa también eran dueños de los terrenos que ―tras su expropiación en 1936, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas― hoy en día es el Parque Nacional Fuentes Brotantes, así como de más de cinco mil hectáreas adyacentes.1 Como una forma de mantener cerca a la fuerza de trabajo, dichos propietarios otorgaron viviendas y terrenos a sus trabajadores en las zonas aledañas a la industria. Este hecho marcaría indeleblemente la relación histórica entre la vida del barrio y la fábrica, nexo que, pese al cierre de la empresa en 1998, pervive en la memoria y en ciertas prácticas sociales de los pobladores y constructores de esta localidad. La cercanía espacial y social entre la fábrica y el barrio en La Fama no fue una situación aislada, sino al contrario: estaba inserta en una tendencia generalizada a finales del siglo XIX e inicios del XX:

El binomio fábrica-sindicato es la clave para entender a los obreros del siglo XX. En las primeras décadas de este siglo, las fábricas comprendían la unidad de producción y los espacios de vivienda de los trabajadores controlados por la empresa, por eso eran llamadas "fábricaspueblo" y se caracterizaban por la presencia de iglesias, casas, escuela y tiendas (Camarena, 2003: 3 ).

Así, se erigió el barrio La Fama, en donde la fábrica fue el componente fundacional en la construcción de la identidad colectiva, de diversas prácticas socioespaciales y de la memoria intersubjetiva, amén de ser un elemento de cohesión social, como veremos a lo largo de este artículo. Al igual que en otros barrios de Tlalpan, en esta localidad, el espacio físico y el mundo social se caracterizaron por contar con un rasgo dual: por un lado, la existencia de industrias condicionaba la emergencia de factores de orden urbano-moderno y, por el otro, se encontraban ingredientes propios del universo tradicional-campesino. Esta coexistencia sin duda alguna marcó el carácter híbrido de la entonces identidad colectiva de los habitantes de este barrio y, por ende, de formas de relacionalidad social y de prácticas sociales. Una muestra clara de este sincretismo es el nombre de la vieja organización sindical Unión Sindicalista de Obreros y Campesinos de La Fama Montañesa, la cual fue protagonista de diversos episodios de movilización sociopolítica por los derechos de los trabajadores. Así, Verena Radkau (1984) señala cómo en 1868 los trabajadores de esta industria encabezaron la primera huelga exitosa en la historia del movimiento obrero en el país, cuyas demandas principales fueron mejores condiciones laborales y la reducción de la jornada de trabajo para las obreras, con el fin de que tuvieran tiempo para ocuparse del quehacer doméstico. Hacia los setenta del siglo XIX, los obreros de La Fama se fueron a huelga casi cada año, ante las condiciones de explotación imperantes durante el porfiriato. La confrontación sociopolítica en el barrio, en algunas ocasiones trascendió la relación capital- trabajo. Así, en 1883, doscientos pobladores de este espacio protestaron en contra del acaparamiento del agua por parte de la fábrica. Pese a que habían sido emitidas órdenes gubernamentales para liberar la corriente del agua, los dueños de la empresa no acataron tal disposición, de tal modo que los habitantes de la zona decidieron romper la compuerta. El conflicto finalizó con la intervención de la policía (Radkau, 1984).

Pese a las diversas confrontaciones existentes entre los propietarios de La Fama Montañesa, los trabajadores y los habitantes del barrio, el ingrediente distintivo en la relación obrero/patronal era el paternalismo. Este hecho indica los lazos de dependencia personal y el relativo margen de legitimidad del mando ejercido por los dueños, el cual se sustentaba en un punto medular: la cesión de terrenos para los trabajadores. Al respecto, habla doña Justa, quien fue obrera de esta empresa durante varios años:

Sí, sí, el señor era muy bueno. ¡Muy buena gente! Por eso a mí me daba coraje cuando cantaban el himno obrero. Yo decía: por qué le dicen esto a Don Pepe ¡si es muy bueno...! Pues por eso tenemos casa [...] yo no iba con lo del sindicato. Mejor me gustaban los patrones. Era yo patronista (doña Justa, citada por Radkau, 1984: 83).

El vínculo paternalista que había entre los dueños de la empresa y los obreros estaba inserto en una forma de relacionalidad social de orden tradicional. Junto con ese nexo, se erigió otra dinámica que igualmente muestra cómo la tradición, la costumbre, regía la vida social en el barrio: los lazos de parentesco. Así pues, las reglas colectivamente configuradas dictaban que la forma de insertarse en la fábrica era a partir del parentesco, de la recomendación hecha por un obrero hacia un familiar cercano o amigo. Hipotéticamente, se afirmaría que esta práctica estaba dirigida a la reproducción social de funciones y, como tal, al aseguramiento de los individuos en la comunidad fabril y barrial, en otros términos, estaba encausada a la conservación de un orden societal y moral.2 Así fue como, a lo largo del tiempo, se construyó el barrio La Fama, morada material y simbólica de sus habitantes, de sus propios edificadores. En su seno se erigieron diferentes espacios de interacción social que obedecían a las necesidades materiales, funcionales, culturales, simbólicas y políticas de la comunidad, como la plazuela, el quiosco, la escuela, la iglesia, entre otros más; es decir, el barrio La Fama encierra en su interior diversos espacios vitales:

Es un espacio de vida, un espacio complejo el cual tiene como origen la fábrica, la cual a su vez está vinculada con un manantial, así que yo no los vería como algo separado ―Fuentes Brotantes de La Fama―, sino como un todo en donde existen muchos recursos naturales: existe un manantial, un bosque, un ojo de agua que viene del Ajusco, hay también petroglifos que son de la época del preclásico de la cultura de los cuicuilcas. El barrio como tal se formó por las relaciones de las familias relacionadas con la fábrica. Aunque haya diferencias, pues es un barrio cohesionado, un punto de cohesión ―además de los recursos naturales― es la fábrica (entrevista a María, archivo personal, 8 de marzo de 2013).

En consecuencia, tanto la fábrica como el Parque Fuentes Brotantes representan, para los pobladores del barrio, dos espacios emblemáticos. En el apartado siguiente se verá cómo el conflicto laboral de 1939 revistió una importancia primordial no sólo en la historia local y en la memoria sociopolítica de sus pobladores, sino también en la forma en que el barrio fue (re)constituido espacial, política y socialmente.

1939-1942: la (re)configuración socioespacial del barrio

Durante décadas, la fábrica La Fama Montañesa fue el gran eje espacio-temporal que articuló la vida cotidiana de los pobladores del barrio. En torno a su funcionamiento, se establecían horas de trabajo y de descanso, relaciones de poder de diverso cuño ―entre los dueños de la industria y los obreros; así como entre los obreros mismos― y relaciones de solidaridad. Los diferentes propietarios de la empresa en el transcurso del tiempo fueron los encargados de implementar no sólo decisiones de carácter laboral, sino también decisiones de orden espacial. Como ya se señaló, eran los dueños de la fábrica quienes dotaron de viviendas y tierras de sembradío a sus trabajadores ―el enorme terreno del Tochihuitl fue tierra común de labranza para los obreros hasta su constitución en ejido―. Así pues, en 1875, el entonces dueño de La Fama Montañesa, Ricardo Sainz, fundó lo que son las casas más viejas en el barrio, Villa Guadalupe, algunas de las cuales aún existen (Camarena, 2005). Por ende, el poder ejercido por los propietarios tenía una evidente cristalización territorial y, como ya lo afirmamos, formaba parte de las relaciones sociales paternalistas existentes.

En 1920, la Fama Montañesa empezó a vivir una serie de crisis económicas que desembocó en el cierre de turnos de trabajo, en la disminución salarial de los obreros y en el acortamiento de jornadas laborales. La delicada situación económica de La Fama Montañesa estaba inscrita en la crisis de carácter estructural que en esos años vivía la industrial textil en el país (Camarena, 2005). Las escasas ganancias obtenidas por los dueños de la fábrica los orillaron a solicitar un préstamo al señor Félix de Martino, quien recibió en garantía maquinaría e inmuebles de la empresa. En 1927, los dueños de La Fama Montañesa arrendaron a la Compañía Industrial de Tlalpan la fábrica por más de doce años. En 1939, ante la crisis de sobreproducción, la Compañía Industrial de Tlalpan decidió, unilateralmente, cerrar sus puertas; hecho que daría inicio al conflicto laboral de 1939, en el que el sindicato, ante un escenario de total incertidumbre, se fue a huelga demandando la reanudación de labores. El paro laboral encabezado por la Unión Sindicalista de Obreros y Campesinos de La Fama Montañesa duró hasta 1942 y trastocó notablemente la vida cotidiana de los obreros y habitantes del barrio; muchos de ellos tuvieron que buscar otra fuente de empleo:

Cuando paró, la fábrica nosotros nos fuimos a Xochimilco, tres años, con la hermana de mi mamá. Mi papá trabajaba repartiendo hielo allá, porque mi tía tenía una tienda de barquillos y hielo, para las nieves. Ahí vivimos tres años, luego nos fuimos a Tepito, dos años, allá fue mi papá a trabajar porque mi tío se fue para allá, él le consiguió chamba a mi papá en una fábrica de hilados llamada La Linera y de allí nos regresamos a La Fama (entrevista a Don Beto, archivo personal, 28 de marzo de 2013).

La huelga de 1939 constituye un parteaguas en la historia sociopolítica de La Fama y en la memoria de sus habitantes. Este acontecimiento es otro claro reflejo de la imbricación existente entre la vida social y política del barrio y la fábrica, interrelación que ha permanecido aún después del cierre de la empresa. Como se ha señalado, el paro de labores constituyó un trastrocamiento de la cotidianeidad de los obreros y pobladores del barrio, una desarticulación de su horizonte de certezas a partir de algo fundamental: la dislocación espaciotemporal de la vida cotidiana. En este sentido, hay que recordar cómo la cotidianeidad está sellada por el conjunto de significados construidos en su seno por los actores sociales y cómo justamente la dimensión espacio-temporal la estructura. Hablar de la vida cotidiana como un artificio intersubjetivo e histórico supone considerar el peso que ésta tiene en los procesos de construcción de la realidad social: implica también tomar en cuenta que el espacio ―en su maridaje indisociable con el tiempo― es un elemento estructural en la producción, reproducción y transformación del mundo social. Sobre la relevancia de la vida cotidiana y su inquebrantable conexión con la coordenada espaciotemporal hablan Berger y Luckmann:

La vida cotidiana, su ubicación privilegiada le da derecho a que se la llame suprema realidad. La tensión de la conciencia llega a su apogeo en la vida cotidiana, es decir, ésta se impone sobre la conciencia de manera masiva, urgente e intensa en el más alto grado [...]. El mundo de la vida cotidiana se estructura tanto en el espacio como en el tiempo. La estructura espacial es totalmente periférica con respecto a nuestras consideraciones presentes. Es suficiente señalar que también ella posee una dimensión social en virtud del hecho de que mi zona de manipulación se intersecta con la de otros (Berger y Luckmann, 2001: 39 y 44 ).

La importancia medular del paro laboral de 1939 cuenta, además, con otras aristas, además de las ya mencionadas. A raíz de este conflicto, emergió una división dentro del sindicato. Así, surgieron dos fracciones que tenían divergentes posturas políticas sobre el conflicto: por un lado, los denominados "chaqueteros", quienes demandaban el pago de derechos laborales que les confería la Ley Federal de Trabajo ―en particular en lo concerniente a los salarios caídos― y los "leales", quienes buscaban la reapertura de la fábrica . Ambos grupos llevaron sus diferencias ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con el propósito de resolver a qué fracción sindical le correspondería la titularidad del contrato colectivo de trabajo.

Finalmente, serían los "leales" los encargados de representar a los trabajadores en este conflicto (Camarena, 2005: 48-49 ).

La resolución final entre todos los actores involucrados ―el sindicato, la testamentaría De Martino, la compañía Industrial de Tlalpan y la Sindicatura de la Quiebra de La Fama Montañesa― en este problema laboral fue que la empresa cedía terrenos y casas para los obreros. Este hecho constituyó no sólo un revés sociopolítico para los propietarios de la empresa, sino un parteaguas en la dinámica social, política y espacial del barrio.

La escisión entre" leales" y "chaqueteros" Rebasó el plano laboral y alcanzó a la comunidad barrial. Algunas familias que se encontraban en el bando de los "chaqueteros" sufrieron la embestida del adversario, llegando en ocasiones a la pérdida de empleos y a la expulsión del barrio. Este punto reviste un especial significado: la fracción triunfante del sindicato sería la encargada de decidir a quién otorgarle terrenos y viviendas. De forma palmaria, el poder y la legitimidad ganados por este grupo triunfante redituó no sólo en una recomposición de las fuerzas políticas dentro del barrio ―los dueños de la fábrica vieron relativamente menguado su poder al dejar de ser los agentes decisores sobre los terrenos y viviendas―, sino también reveló cómo el poder sociopolítico se cristalizaba en el espacio. Al respecto, habla don Toño, hijo de una obrera cercana al bando de los "chaqueteros":

Yo me acuerdo de ese 5 de junio de 1941, cómo veníamos en un camión de carga y mi madrina, una obrera también, iba afuera como en son de brava. Llegamos a estas casitas, no estaban los Sánchez ni nada y nosotros llegamos primero. Cuando llegaron ellos, todos contra nosotros y ahí padecimos mucho. Pero también me hice de agallas; todas nuestras oraciones eran para que no nos quitaran nuestra casa, nos querían sacar de aquí. En el 43, dos gemelitas nacieron (sus hermanas) y una de ellas se murió, antes de eso mi mamá fue a ver a Dionisio (Sánchez, quien era líder sindical) para que le diera trabajo, ella era muy capaz. Dionisio vio a la niña enferma y dijo "voy a hacer una asamblea" y la hizo en la fábrica y le dijo a los obreros que él quería que trabajara mi mamá y todo el griterío, sobre todo de mujeres era "no, no, ella es chaquetera". Hubo el momento en que Dionisio contestó "yo no puedo ver a una niña muriéndose de hambre, ella es una trabajadora y sabe lo que hace, así que les guste o no ella vendrá a la fábrica a trabajar". Se quedaron calladas. Mi mamá tenía agallas, luego luego se paró frente a ellas y dijo: "Bien compañeros, estaban en mi lista, en el día del recuento, ¿quién es más chaquetera: yo que estuve y que perdí y que me ha ido como me ha ido, o ustedes que estando conmigo al día siguiente ya estaban en la otra lista (en el otro bando, el de los "leales")? ¿Quién es más chaquetero?". Todos estaban callados, mi mamá les contestó: "Así que, compañeros, nos vemos el lunes..." (entrevista a don Toño, archivo personal, 7 de mayo de 2013).

Tal como sostiene Ana María Portal (2004), el peso que ganó el sindicato redituó en que la lógica corporativa condicionara tanto la configuración espacial ―cabe destacar que los "chaqueteros" en muchas ocasiones no recibieron terrenos o viviendas― como ciertas prácticas identitarias. En esta tónica, la fiesta más importante de La Fama celebrada cada 8 de diciembre comenzó a ser organizada justamente por el sindicato.

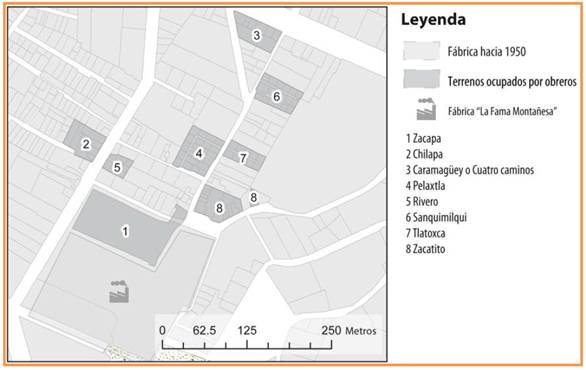

En suma, el conflicto laboral de 1939 representa un punto de quiebre para el barrio La Fama, en la medida en que implicó una transformación espacial y un reacomodo de fuerzas políticas. Fue a partir de dicho acontecimiento que este barrio adquirió gran parte de las características espaciales actuales. Así pues, esta localidad tlalpense se constituyó a partir del reparto de terrenos hecho por el sindicato ―Zacapa, Pelaxtla, Chilapa, Curamagüey, Sanquimilqui, Tlatoxca, Zacatito y Rivero―, amén de la existencia en su interior de "subarrios", como Camisetas y el Barrio Chino (mapa 2). En este punto, resulta preciso subrayar que el reparto de terrenos hecho por el sindicato selló la relativa vulnerabilidad de los habitantes, en la medida en que no se otorgaron escrituras individuales que avalaran la posesión de los predios. Este margen de informalidad, hasta hoy, ha redituado en que los pobladores sientan que en cualquier momento pueden ser despojados de sus viviendas por parte del algún sector del capital inmobiliario o bien de las autoridades citadinas.

Mapa 2

Dotación de terrenos hecha por el sindicato.

FUENTE: elaboración propia, con datos de cartografía urbana del INEGI 1:10,000 y planos proporcionados por Antonio Espinosa

Pese a las modificaciones a raíz del reparto de terrenos, La Fama continuó siendo un lugar donde la coexistencia entre lo rural/ urbano siguió siendo su rasgo definitorio; muchos de los obreros conjugaban sus actividades fabriles con la siembra de maíz y diversos vegetales, amén de criar animales de corral.

Como se colige, la construcción de La Fama ha sido un proceso abierto, sellado por los cambios históricos, políticos, económicos y culturales, por las relaciones y por las prácticas sociales. Su articulación y sus mutaciones han estado inscritas en la dinámica espacial y societal de otros territorios, a diferentes escalas. Por lo tanto, un espacio constituido por la vida social de sus habitantes y, a la vez, constituyente de la misma. La Fama es un artificio espaciotemporal, cargado de sentido por sus habitantes, es decir, por sus propios edificadores; es, parafraseando a Marc Augé, principio de sentido para sus pobladores y principio de inteligibilidad para el analista social. Como espacio apropiado y significado que es, este barrio se concebiría a partir de la definición conceptual que Augé brinda sobre el lugar antropológico, es decir, a partir de tres rasgos fundamentales: historicidad, relacionalidad e identidad.

Desde nuestra perspectiva, La Fama es una forma de organización social corporeizada en el espacio y orquestada a lo largo del tiempo, estructurada a partir de códigos axiológicos, relaciones sociales y de poder, prácticas sociales, experiencia, identidad colectiva y memoria intersubjetiva. Como veremos a lo largo de este texto, es un lugar que ha estado condicionado a la expansión urbana de los últimos años. En el siguiente apartado se analiza cuáles son los principales espacios de interacción subjetiva en este barrio y qué relación hay entre espacio, prácticas sociales e identidad colectiva.

El barrio La Fama: espacios comunes de experiencia y prácticas identitarias

Reencontrar la propia identidad es en primer término reencontrar un cuerpo, un pasado, una historia, una geografía, tiempo, lugares y también nombres propios. REGINE ROBIN

Como se aprecia, la construcción de este barrio sostiene un vínculo estrecho con la fábrica textil La Fama Montañesa, matriz identitaria de sus habitantes y espacio de interacción social medular en la historia del lugar. Bajo esta lógica, La Fama encierra espacios de trabajo, de vivienda, de prácticas identitarias ―como las fiestas religiosas, el deporte, la música― y de deliberación sociopolítica donde se abordan problemas que conciernen a toda la comunidad. En otras palabras, La Fama tiene en su interior diversos espacios vitales, como la plazuela, la fábrica, las viviendas, el Parque Nacional Fuentes Brotantes, el quiosco, la escuela, las canchas deportivas, la iglesia, entre otros más. Cada cual está cargado de sentido por los pobladores de este lugar y, como tal, son vistos como espacios comunes de experiencia. La edificación, apropiación y transformación de dichos espacios revela el complejo proceso histórico y cultural de la construcción de una identidad colectiva no exenta de conflictos y discontinuidades.

Hablar de la identidad colectiva, exige romper con las miradas que la sustancializan y que, por ende, no la ven como un artificio intersubjetivo, cambiante y condicionado a un campo concreto de relaciones sociales, políticas y culturales. Por ello la identidad colectiva no es la simple sumatoria de identidades individuales, tampoco algo homogéneo, monolítico y estático; de igual modo no es un dato empírico, evidente para el observador, lo cual no implica que no sea ―o mejor dicho haya sido― estudiada por diversas disciplinas científicas de lo social. Cuenta con una dimensión objetiva y otra subjetiva. Esto supone que la identidad se exterioriza a través de símbolos, prácticas sociales, discursos ―donde el espacio, por cierto, desempeña un papel nodal― y se interioriza, se significa e interpreta por los sujetos sociales gracias al proceso de objetivación. Dichas dimensiones, evidentemente, tienen una relación irrompible, circular. Para Sergio Tamayo y Kathrin Wilder, toda identidad está definida a partir de cuatro elementos:

- 1. Reconocimiento: se refiere a la capacidad de autorreconocimiento de los actores sociales y del reconocimiento de los otros; también es la necesidad de distinguir la singularidad, la particularidad.

- 2. Pertenencia: implica el sentido de pertenencia a un grupo social o a un lugar, de formar parte de algo. Este componente definitorio de la identidad claramente apunta a la vertiente espacial y, con ello, a los sentimientos de apego o arraigo territorial.

- 3. Permanencia: alude al nivel temporal de la identidad, a su relativa duración, lo cual no significa, como ya subrayamos, que los procesos identitarios sean estáticos, inamovibles.

- 4. Así pues, es posible, afirmar que la identidad es permanencia y cambio. Vinculación: toda expresión identitaria es producto de las relaciones sociales, de la interacción subjetiva y, como tal, de la edificación de un "nosotros" que posibilita el surgimiento de manifestaciones solidarias (Tamayo y Wildner, 2005: 16- 22 ).

La identidad colectiva es, por lo tanto, una construcción intersubjetiva delineada espacio- temporalmente, en el seno de la vida cotidiana. Es un dispositivo cognitivo y axiológico que orienta la acción social y política de los individuos, incluyendo, claro está, los diferentes escenarios de confrontación sociopolítica. Un factor clave en la compleja dinámica constitutiva de las identidades reside en la apropiación de funciones sociales y, particularmente, estriba en que los actores sociales compartan una matriz cultural, un complejo simbólicocultural, como indica Gilberto Giménez (2009). En consecuencia, no hay construcción y reproducción identitaria sin un proceso de construcción de sentido.

El nexo existente entre espacio e identidad colectiva rebasa el hecho de que el primero sea sólo escenario de realización, expresión u objetivación identitaria; su relevancia radica en que el espacio es también un elemento constitutivo de la identidad.3 En este sentido, ¿cuáles han sido los espacios de interacción subjetiva claves en el proceso histórico y sociopolítico de la conformación identitaria de La Fama? Responder esta interrogante exige subrayar que la importancia que esos lugares tienen proviene del significado que los pobladores de este barrio le han otorgado.

De este modo, uno de los espacios más emblemáticos de la vida política, social y cultural de La Fama es justamente la fábrica, epicentro identitario y referente espaciotemporal que, durante más de siglo y medio, articuló la vida cotidiana de los trabajadores y de los residentes:

Pues es que realmente la fábrica le daba vida al barrio. Mire: a las nueve de la mañana llegaban las señoras para traer el almuerzo a los obreros; a las dos de la tarde ya estaba llena la plazuela de la gente que iba a entrar a la fábrica a las dos y media [...]; era mucha gente. A la noche igual, a las nueve y media o diez había otros turnos [de trabajo]. Mucha gente había aquí. Cerró la fábrica y pues mucha gente tuvo que irse a otros lados (don Lalo, entrevista colectiva, archivo personal, 15 de abril de 2013).

La forma en que muchos de los pobladores se refieren a La Fama Montañesa está cargada de un sentimiento de pérdida, de nostalgia, acorde con una clara noción sobre el papel que desempeñaba la fábrica en la dinámica societal. Don Beto, antiguo habitante del barrio, quien durante más de cuarenta años laboró en La Fama Montañesa, habla sobre este punto y sobre el maridaje indisociable entre la vida barrial y la fabril:

Todo lo de la fábrica era muy bonito, ella nos dio de comer para sacar a nuestros hijos adelante y un sueldo que no había en ningún lado como aquí [...]. Éramos muy unidos, porque todos se conocían, en la fábrica nos reuníamos, nos conjuntábamos como si fuéramos una sola familia. Todos los trabajadores se veían como lo que eran: compañeros de trabajo, no había división ni nada [...] (entrevista a don Beto, archivo personal, 28 de marzo de 2013).

Junto con esta industria, existe otro espacio cuyo revestimiento simbólico está relacionado con las prácticas religiosas, deportivas, musicales y de deliberación sociopolítica; espacio que, pese a las transformaciones barriales de las últimas décadas, permanece siendo el ágora del barrio: la plazuela. Así pues, ahí se concentraban los obreros antes de iniciar su jornada laboral y, al finalizarla, así como las esposas de los trabajadores que les llevaban alimentos; asimismo durante las varias huelgas efectuadas en la historia de La Fama Montañesa, la plazuela era el lugar de reunión y discusión por antonomasia:

Todo era muy bonito por la plazuela, ahí desde la entrada hasta la fábrica era convivencia, uno se sentaba a platicar con todos los trabajadores, todos los compañeros de trabajo, ahí no habían señores mayores, chicos, grandes, medianos, porque la cancha [deportiva] unió mucho a todos. Vuelvo a repetir, ahí no había razones sociales, ni nada, no habían diferencias [...]. Todos platicábamos ahí. Inclusive ahí llegaban trabajadores a la una de la tarde ―como entraban a las dos― y nos poníamos a jugar basquetbol, echábamos cascarita. Era una cosa que ya no se vuelve a ver en el barrio, ya no es así. La plazuela sigue siendo importante, pero ya no es lo mismo (entrevista a don Beto, archivo personal, 28 de marzo de 2013).

Precisamente en la plazuela se realiza una práctica identitaria fundamental: la fiesta religiosa del 8 de diciembre, en honor a la Virgen de la Concepción. La organización colectiva de dicha fiesta, durante muchos años, estuvo a cargo del sindicato, que se encargaba de descontar del salario de los trabajadores una cuota fija para ese fin, amén de ayudar a la formación de comisiones especiales. Con el cierre de la fábrica, la organización de la fiesta de la Virgen de la Concepción recayó en los habitantes de La Fama. Pese a las mutaciones citadas, este festejo sigue siendo la máxima expresión identitaria del barrio. Como ritual que es, la celebración de esta festividad ha implicado la interrupción de la vida rutinaria de los pobladores de La Fama, situación que, paradójicamente, exige la orquestación de otra cotidianeidad para concretarla.

Evidentemente, la constitución de este festejo ha sido una construcción histórica en la que se condensa la identidad barrial; en la cual se objetiva y subjetiva tal proceso; en suma, la fiesta del 8 de diciembre no sólo es un indicio identitario, sino un mecanismo de reproducción societal, un factor medular de cohesión social cuya organización, no obstante, ha sido objeto de diversos conflictos dentro del barrio.4

Más allá de ello, resulta pertinente señalar cómo la identidad remite necesariamente a las raíces, a los orígenes, a la fundación, a la tradición local, a la costumbre. Desde esta clave interpretativa, se aprecia el estrecho nexo entre identidad y memoria y, como tal, afirmar que esta última es un elemento condicionante de la acción social, política y cultural y, sobre todo, es conveniente enfatizar cómo la memoria y la costumbre son savias que nutren a la identidad colectiva.

La realización de la fiesta barrial es una práctica identitaria que conlleva otras prácticas identitarias, como la música, el deporte y las actividades religiosas. Es un acontecimiento que congrega no sólo a los pobladores de La Fama ―viejos y nuevos residentes, muchos de los cuales nada tienen que ver con la historia fabril y local―, sino también a habitantes de otros barrios aledaños, situación que revela cómo la fiesta de la Virgen de la Concepción ha sido a lo largo del tiempo importante no sólo en la dinámica cultural local, sino regional:

Había palo encebado, el castillo, el cañón [...], luego ya empezaba el futbol y la banda de viento acompañaba a los futbolistas, ahí estaba tocando en las tribunas. Ya terminaba el juego y ya venían para acá con la banda y los futbolistas y ya se metían a la pulquería y se vendía cerveza y el pulquito. Ya en la tarde se armaba el basquetbol, se armaba el torneo y venían de otros lugares. Después del basquetbol, pues venía el box, el ring se hacía con vigas (entrevista a don Lalo, entrevista colectiva, archivo personal, 15 de abril de 2013).

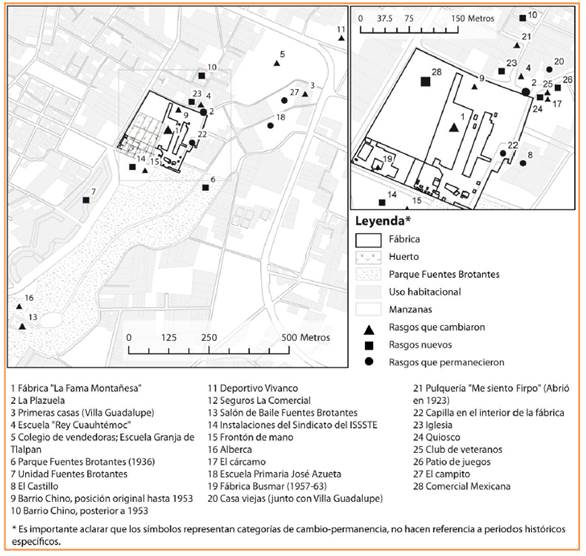

Ligada a la plazuela, el quiosco representa un lugar donde, a su alrededor, la gente se encontraba para escuchar a la banda local de música, otra práctica social distintiva del barrio. Asimismo, era un lugar donde los niños jugaban (mapa 3):

Mapa 3

Principales espacios de interacción (viejos y nuevos).

FUENTE: elaboración propia, con datos de cartografía urbana del INEGI 1:10,000 y planos proporcionados por el cronista del barrio Antonio Espinosa.

Otro espacio común de experiencia es el Parque Nacional Fuentes Brotantes, que originalmente era propiedad de la fábrica La Fama Montañesa, para posteriormente ser expropiado en 1936 durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas. Hasta ahora, este lugar constituye un espacio de interacción subjetiva relevante no sólo para los pobladores del barrio, sino para visitantes de otras zonas citadinas. Durante años, este espacio fue escenario de la realización de otro ritual efectuado el 24 de junio ―el día de San Juan―, en el que participaban exclusivamente las obreras de la industria, quienes se bañaban en el manantial (mapa 3).

Junto con el Parque Nacional Fuentes Brotantes y la plazuela, la pulquería "Me siento Firpo" constituyó un lugar de reunión importante para los obreros a lo largo de décadas; éste es uno de los espacios comunes de experiencia que ya no existen. Asimismo, en el camino que lleva hacia el Parque Nacional Fuentes Brotantes existía un salón de baile remembrado por los viejos residentes de La Fama. Juntos con los espacios citados, el Deportivo Vivanco ocupa un lugar especial en la memoria intersubjetiva de los habitantes del barrio, y más allá de éste, pues era un punto de encuentro para los pobladores de varios barrios de la zona tlalpense. Ahí se llevaban a cabo otra de las prácticas identitarias más notables y que más han distinguido a la gente de La Fama: el deporte. Así, el atletismo, el futbol, el basquetbol, el box y el béisbol eran actividades en las que participaban los obreros de La Fama Montañesa en torneos de alcance regional y citadino en general. En particular, el equipo de futbol en varias ocasiones logró ganar algunos torneos capitalinos ―al igual que el de basquetbol― (mapa 3).

La construcción de la iglesia local durante los años sesenta del siglo XX, junto con la escuela José Azueta ―la cual sustituyó a la vieja escuela Rey Cuauhtémoc―, corrió a cargo de los trabajadores de La Fama Montañesa, comandados por la empresa y el sindicato. Conviene resaltar que, antes de la construcción de la iglesia, dentro de las instalaciones de la fábrica, estaba ubicada la capilla, la cual aún permanece ahí y desde los ochenta del siglo XX forma parte del Patrimonio Histórico del INAH. La construcción de la iglesia y de la escuela José Azueta revela no sólo la forma en que los pobladores se apropiaban del espacio, sino también la existencia de una densidad organizativa y sociopolítica encausada a dirimir las necesidades colectivas de aprovechamiento espacial en el marco de la vida cotidiana (mapa 3).

Además de la fábrica, la plazuela, el quiosco, el parque Fuentes Brotantes, la iglesia y la escuela, existen otros espacios de interacción subjetiva relevantes en la memoria de los habitantes y en las prácticas sociales efectuadas. En este sentido, se encuentra El Campito, ubicado enfrente de la escuela José Azueta, un espacio verde que ha estado en disputa, que algunos colectivos locales en los últimos años han intentado rescatar para realizar actividades de valoración ecológica; el Frontón, donde los obreros jugaban dicho deporte; el campo de beisbol; los huertos junto a la industria; la Casa Tienda que estaba enfrente de la fábrica; las diversas canchas deportivas y los lavaderos públicos.

En el apartado siguiente se verá que algunos de estos lugares han experimentado modificaciones significativas y, como tal, han redundado en cambios en las prácticas socioespaciales, así como en la manera en que los habitantes del barrio se relacionan entre sí y en los significados atribuidos al barrio (mapa 3).

Como toda identidad colectiva, la de los pobladores de La Fama ha estado pergeñada a lo largo del tiempo a partir de su relación con otros actores sociales, en otros términos, la identidad es un constructo relacional en el que muchas veces el conflicto está presente. Durante nuestro trabajo de campo, fue común escuchar cómo los lazos sociales de parentesco que condicionaban la inserción laboral a la fábrica formaban parte de una lógica endogámica, en la que no se permitía que las y los jóvenes del barrio mantuvieran relaciones de noviazgo con individuos de otros lugares aledaños. Resulta fácil inferir cómo esas prácticas endogámicas no eran algo meramente arbitrario, sino que obedecía a la costumbre local, a las reglas social e históricamente configuradas, centradas en conservar un orden societal, en asegurar la reproducción social.

En este sentido, tales reglas y prácticas endogámicas tenían una clara dimensión axiológica. Con el paso del tiempo, y sobre todo a raíz de la modernización cultural y de la expansión urbana, las prácticas endogámicas se diluyeron, de tal modo que hoy en día han desaparecido. Aunado a lo anterior, otro rasgo que denota la identidad barrial son las relaciones sociales de competencia erigidas entre los habitantes de La Fama y de otros lugares del sur de Tlalpan, algunos de éstos también de extracción obrera, particularmente con residentes y trabajadores de Peña Pobre. Muchas de estas pugnas se encuadraban en las prácticas deportivas, o bien en la esfera identitaria por antonomasia, las fiestas patronales, en las que cada barrio buscaba que su festejo fuera el mejor, el más distintivo, el que más prestigio social les confería. Sobre la tensión existente con otros lugares tlalpenses, habla don Beto:

Los de aquí, los de la Santísima que estaban aquí en avenida del Trabajo, pasando Insurgentes, ellos eran de la Santísima, no nos llevábamos con ellos. Algunos de ahí venían a trabajar a la fábrica, pero en sí teníamos rivalidad con ellos. Ni con los de Chilapa, que está aquí abajo, ni con los de San Agustín, a ellos los llamábamos los "apretados", porque se sentían superiores. Ni tampoco con San Fernando nos llevábamos mucho, ni con Peña Pobre tampoco [...] (entrevista a don Beto, archivo personal, 28 de marzo de 2013).

Las pugnas y competencias con otros espacios por parte de los residentes de La Fama son, junto con la racionalidad endogámica, indicios identitarios que reflejan un componente vital para comprender todo proceso de construcción y reproducción de la identidad colectiva: la relación dentro/ fuera. En otros términos, la dinámica identitaria se erige intersubjetivamente a partir de la existencia de límites, de fronteras.

El vínculo íntimo entre lugar e identidad colectiva se finca en la experiencia de los actores sociales, dicho con más exactitud: subyace en la forma en que los habitantes del barrio han significado la experiencia vivida y compartida en los diversos espacios de La Fama. Este hecho muestra que no es posible comprender la subjetividad espacial sin considerar la experiencia significada, las prácticas sociales, la dinámica identitaria, la historicidad local y la memoria intersubjetiva; implica considerar la interrelación existente entre la dimensión material y funcional del espacio junto con la simbólica.5

La experiencia como instrumento conceptual representa un insumo de gran valía heurística, en la medida en que es posible romper con falsas dicotomías en el pensamiento sociológico, como la de estructura/ agencia. Desde esta perspectiva, la experiencia funge como un elemento de mediación entre condicionantes estructurales y la agencia. En ese sentido, el historiador inglés Edwar Palmer Thompson puntualiza:

En el campo de la experiencia, hemos sido llevados a reexaminar todos los densos, complejos y elaborados sistemas, mediante los cuales la vida familiar y social es estructurada y la conciencia social halla realización y expresión: parentesco, costumbre, las reglas visibles y las invisibles de la regulación social, hegemonía y acatamiento, formas simbólicas de dominación y resistencia, fe religiosa e impulsos milenaristas, modos, leyes, instituciones, ideología (Thompson, 1981: 262 ).

Dada la notable relevancia que la experiencia espacial posee para dilucidar los procesos constitutivos de la identidad colectiva, resulta pertinente preguntarse, ¿qué representa para los habitantes de La Fama este barrio? Al respecto, habla de nueva cuenta don Beto:

Ya se acostumbró uno a estar aquí, porque aquí están mis raíces. Usted dirá, son ochenta años de vivir aquí, digamos no me voy a adaptar a otro modo de vivir en otro lado. Ya tenemos nuestras raíces aquí, aquí comencé a salir y de aquí me voy, me iré. Aquí vivieron mis papás, mi abuelita y todos (entrevista a don Beto, archivo personal, 28 de marzo de 2013).

El testimonio del informante trasluce la forma en que los lugares están marcados por la historia personal de sus residentes y por la historicidad misma. Desde esta lógica, se afirmaría que el espacio es, bajo la clave interpretativa de Anthony Giddens, una fuente de seguridad ontológica6 para los pobladores de este barrio: "De aquí soy, aquí nacieron mis padres y mis hijos, aquí he de morir; aquí están mis amigos más cercanos". En resumen, el espacio y la manera como éste se carga de sentido por parte de los sujetos sociales, les brindaría ciertas respuestas vitales, y como tal contribuye a la formación de un horizonte de certidumbre en el que se imbrican tiempo pasado, presente y futuro.

Como hemos visto hasta aquí, el barrio La Fama encierra un conjunto de espacios vitales ―tanto públicos como privados―, en los que se han cristalizado una experiencia común, una identidad colectiva y una memoria intersubjetiva. Con base en el trabajo de campo realizado, cabe afirmar que parte de los significados atribuidos al barrio por parte de sus residentes se vinculan con un sentimiento de topofilia, concepto acuñado por el geógrafo chino Yi Fu Tuan, el cual alude a la dimensión afectiva que tiene en ocasiones el espacio para los actores sociales que lo habitan; al apego, al arraigo y ―nos atrevemos a sostener― a la misma seguridad ontológica:

La palabra topofilia es un neologismo, útil en la medida en que puede definirse con amplitud para incluir todos los vínculos afectivos del ser humano con el entorno material. Dichos lazos difieren mucho en intensidad, sutileza y modo de expresión. La reacción al entorno puede ser principalmente estética y puede variar desde el placer fugaz que uno obtiene de un panorama a la sensación igualmente fugaz, pero más intensa, de la belleza que se revela de improviso [...] más permanentemente ―pero menos fácil de expresar― es el sentir que uno tiene hacia un lugar porque es nuestro hogar, el asiento de nuestras memorias o el sitio donde nos ganamos la vida (Tuan, 2007: 130).

Conviene puntualizar aquí que el sentimiento topofílico no es automático ni una manifestación forzosamente existente en la relación sujetos sociales/espacio. El elemento clave para comprender la topofilia es la experiencia vivida. En el caso del barrio La Fama, es la experiencia significada, la trayectoria personal, la memoria, la historicidad, las relaciones y las prácticas sociales los factores que han condicionado el sentimiento de topofilia. Es, también, la interrelación entre lo vivido, lo que se vive y lo que se espera vivir, o sea, se trata de un entramado de temporalidades.

Hipotéticamente consideramos que existe un vínculo estrecho entre la identidad barrial y las manifestaciones topofílicas de los pobladores de La Fama, de tal modo que las expresiones afectivas al barrio se fincan en el reconocimiento de un "nosotros" y, a la vez, las diferentes prácticas identitarias se nutren de un sentimiento de topofilia. Así, al cuestionarle a don Toño sobre lo que representa el barrio para él, nos respondió:

Me genera muchas emociones, ¿qué te diré? Ahí mamé, ahí nací, las fiestas, pues ahí siempre estuve participando. Desde niños picábamos el papel de china, nos daba mucho gusto participar, fuimos al cine por primera vez allí en la plazuela. Había un salón grande, ahí donde estaba la escuela donde también se pasaban películas, pero ahí cobraban, ahí las pasaba don Memo, que tenía un aparatito de cine y ya cobraba, y pues ya no entrábamos, pero [a] la plazuela sí íbamos, porque era el día de la fiesta y pues se ponía una manta y ahí íbamos con nuestra sillita. Ahí por vez primera vi a Pedro Infante [La feria de las flores] y pues hay cosas que nos iba enseñando la vida [...] (entrevista a don Toño, archivo personal, 7 de mayo de 2013).

En las líneas subsecuentes, se abordan algunos de los cambios primordiales vividos en La Fama y cómo éstos han sido significados por sus habitantes.

Transformaciones espaciales en La Fama: rearticulación identitaria

No se trata aquí de enfatizar la producción del espacio, sino del espacio en sí como parte integral de la producción de la sociedad. DOREEN MASSEY

Como todo lugar, el barrio La Fama ha vivido una serie de transformaciones físicas, sociales y políticas insertas en la historia local y que revelan que ningún espacio es fijo ni estático, sino todo el contrario: el cambio es uno de sus rasgos definitorios. Desde esta perspectiva, es preciso contar con una noción de espacio que recoja su plasticidad, su carácter dinámico. La geógrafa Doreen Massey (2005) puntualiza cómo el espacio es algo abierto, producto de la interrelación humana ―a diferentes escalas― que posibilita la multiplicidad y, a su vez, ésta hace posible la existencia del espacio. Para Massey, el espacio es un proceso siempre en formación, es devenir y, por lo tanto, nunca está acabado o cerrado (Massey, 2005). Las acotaciones hechas por esta geógrafa constituyen un punto de partida teórico útil para comprender algunos de los más relevantes cambios vividos en el barrio.

A lo largo de sus más de ciento cincuenta años de existencia, La Fama Montañesa fue la directriz espacio-temporal de la dinámica barrial. En 1998, cerró definitivamente sus puertas, resultado de una serie de transformaciones de carácter estructural en la industria textil, como la competencia a nivel mundial, los cambios tecnológicos y el uso de fibras sintéticas. Con la desaparición de esta empresa, iniciaría una nueva época en la historia de La Fama en la que la mutación inmediata y más notable sería el que los obreros/ residentes tendrían que buscar en otros lugares una nueva fuente de empleo. Este hecho, de entrada, marcó una dislocación espacio-temporal en la vida cotidiana de los habitantes del barrio, en donde otra cotidianeidad tuvo que labrarse ante la disrupción del nuevo escenario de incertidumbre laboral.

El cierre de La Fama Montañesa tuvo una resonancia afectiva para los obreros y pobladores, en la medida en que se quebrantaba un componente de su seguridad ontológica. En este sentido, habla Don Agustín quien fue obrero y ha vivido más de sesenta y cinco años en el barrio:

Bueno, cuando cerró [la fábrica] yo ya no trabajaba, como le digo, a mí me zafaron antes, pero fue una tristeza, como le digo, lo que yo tengo es gracias a la fábrica, y claro que cuando la cerraron sí se sintió. En primera, porque dejaron a muchos sin empleo. La cerraron porque [...] ya tenían pensado cerrarla, porque trajeron a unos mecánicos para arreglar las máquinas y no, ya no se pudo, entonces se fue a la quiebra y hasta que la cerraron. Pero sí se sintió, ¿eh? Claro que a todos les pagaron en dos partes, pero les pagaron bien, y a muchos que nos echaron afuera nomás nos dieron lo que quisieron (entrevista a don Agustín, archivo personal, 25 de marzo de 2013).

Otra de las consecuencias del cierre de La Fama Montañesa se relaciona con la identidad barrial: al ser la fábrica el centro identitario por antonomasia, su desaparición tuvo impacto en ese ámbito. En el trabajo de campo realizado, se encontraron testimonios que revelaban cómo para las generaciones jóvenes la fábrica no constituye algo significativo, así como otras opiniones que manifestaban cómo La Fama Montañesa continúa siendo un referente identitario. Lo anterior, permite deducir cómo la identidad en este barrio no es algo homogéneo ni estático, por ello es necesario distanciarse de miradas que la sustancialicen. Aquí convendría puntualizar cómo toda identidad colectiva, como constructo sociohistórico que es, se halla inserta en un campo de relaciones sociales de diverso cuño que la perfilan y, a su vez, toda identidad colectiva incide en el mundo social. Al respecto, Berger y Luckmann subrayan el nexo recursivo e indisociable que hay entre la identidad y la realidad social:

La identidad constituye, por supuesto, un elemento clave de la realidad subjetiva y en cuanto tal, se halla en una relación dialéctica con la sociedad. La identidad se forma por procesos sociales. Una vez que cristaliza, es mantenida, modificada o aun reformada por las relaciones sociales. Los procesos sociales involucrados, tanto en la formación como en el mantenimiento de la identidad, se determinan por la estructura social. Recíprocamente, las identidades producidas por el interjuego del organismo, conciencia individual y estructura social, reaccionan sobre la estructura social dada, manteniéndola, modificándola o aun reformándola. Las sociedades tienen historias en cuyo curso emergen identidades específicas, pero son historias hechas por hombres que poseen identidades específicas (Berger y Luckmann, 2001: 216 ).

El cierre de la fábrica no ha sido el único cambio espacial sustantivo vivido en el barrio. En 1936, el Parque Fuentes Brotantes fue expropiado para convertirlo en parque nacional. Durante los años cuarenta, la construcción de la avenida Insurgentes en su tramo sur afectó cinco casas de Villa Guadalupe ―las residencias más antiguas del barrio―, de tal manera que fueron derrumbadas y sus habitantes fueron reubicados en otros lugares de La Fama. Veinte años después, comenzaron a suscitarse algunas de las transformaciones espaciales que más han marcado la relación entre los pobladores y su espacio: la introducción de electricidad y drenaje, así como la edificación de bardas que delimitaran entre una casa y otra. Esta modificación implicó un cambio en la forma en que los residentes concebían y se apropiaban del espacio ―de la preeminencia del espacio público a la del espacio privado.

Dentro del gran encuadre de cambios espaciales que La Fama ha tenido durante la segunda mitad del siglo XX, se encuentra cómo el antiguo rancho del Tochihuitl ―terreno otrora propiedad de los dueños de La Fama Montañesa y que después se convirtió en ejido―. Es importante señalar que durante décadas fue un espacio donde lo obreros cultivaban maíz, calabaza, manzana, chile, entre otros, como una manera de complementar los ingresos salariales y que, evidentemente, formaba parte del paisaje híbrido, rural/urbano, del barrio. Hoy en día es la unidad habitacional Fuentes Brotantes. Dicha modificación es emblemática, en la medida en que muestra, de manera irrefutable, cómo la urbanización ha sido un factor de gran peso en la reconfiguración espacial y social del barrio.

clausura de la fábrica no sólo representó la eliminación de una fuente de empleo ―y una evidente recomposición de fuerzas sociopolíticas locales al dejar de ser los dueños de la empresa y el sindicato actores políticos clave―, sino un cambio físico fundamental, al ser convertida en bodega del supermercado Comercial Mexicana ―que llegó hacia los noventa al barrio y que ocupa el espacio que antaño fue un huerto, así como el Barrio Chino―. Éste último fue uno de los asentamientos más viejos en la historia del barrio; fue un terreno cedido por los dueños de La Fama Montañesa, con el propósito de que algunos de sus trabajadores fincaran ahí sus viviendas. Este espacio fue una de las zonas más pobres de La Fama, ahí residían obreros provenientes de estados aledaños al Distrito Federal. Fueron los propios habitantes del barrio quienes le pusieron a este lugar el apelativo "chino", como una manera de resaltar las condiciones socioeconómicas y espaciales de precariedad y hacinamiento en las que vivían sus pobladores. En los años cincuenta del siglo XX, los residentes del Barrio Chino fueron reubicados entre avenida del Trabajo y la calle Unión, donde permanecen hasta la fecha (mapa 3).

Otro espacio común de experiencia que permanece físicamente, pero cuyo uso social mut, es la pulquería "Me siento Firpo", ubicada en avenida del Trabajo, que en la actualidad es una tienda de abarrotes. De igual modo, el quiosco representa un lugar cuya apropiación y uso ha cambiado a lo largo del tiempo. Ubicado en el corazón de la plazuela, durante décadas este espacio ha sido empleado para que los músicos locales ensayen y toquen para los pobladores en las fiestas patronales o barriales. Durante los ochenta y noventa, el quiosco fue erigido como una cocina popular donde mujeres del barrio preparaban alimentos a bajo costo, comercio que se cerraría tras más de diez años de existencia. El quiosco ha sido objeto de disputa en La Fama por parte de diversos habitantes. Así, ha habido pobladores que se han quejado de que dicho lugar sea utilizado por un grupo específico para reunirse y socializar. Pese a este disenso, el quiosco es uno de los espacios más significativos para los pobladores del barrio y, junto con las instalaciones de la fábrica, uno de los hitos existentes dentro del mismo.7

Otras transformaciones espaciales en La Fama han sido el rescate de espacios por parte de algún sector de los residentes del barrio. El Club de Veteranos se encuentra entre éstos, y se ubica frente a la plazuela, contiguo a un pequeño espacio que cuenta con juegos infantiles, de igual modo rescatado por los habitantes. El Club de Veteranos fue durante mucho tiempo un terreno abandonado, donde se depositaba basura, escombros y animales muertos. Un grupo de antiguos ex obreros decidieron apropiarse de este espacio y convertirlo en un punto de reunión. Para tal fin, los ex trabajadores llevaron mesas, sillas, un refrigerador y un horno de microondas (mapa 3).

La dinámica de expansión urbana ha hecho mella en la constitución espacial de La Fama, como ya se ha señalado. Alrededor y dentro del barrio, la construcción de unidades habitacionales, condominios y centros comerciales, así como la transformación de espacios peatonales en calles transitadas por automóviles forman parte tal proceso. La calle de Ayuntamiento, que desciende desde Fuentes Brotantes hasta Insurgentes, es una de las vías más importantes en la zona, pues ilustra esta dinámica de metropolización. Anteriormente, Ayuntamiento era un largo camino que llegaba al Tochihuitl, espacio donde los obreros y residentes sembraban.

El predominio del uso vehicular sobre el peatonal ha llegado hasta la médula histórica y simbólica del barrio: la plazuela. Así, en las últimas dos décadas este espacio dejó de ser meramente peatonal, para convertirse en un área donde transitan constantemente los autos, donde los visitantes y residentes del barrio suelen estacionarlos. No resulta difícil entender cómo esta mutación ha afectado la relación entre los habitantes del barrio con su entorno. Aun así, la plazuela sigue siendo el zócalo identitario y sociopolítico de La Fama, en virtud de que aquí se continúa celebrando la fiesta del 8 de diciembre ―cabe resaltar que en esa fecha la plazuela deja de ser un área vehicular y desde la calle La Fama, que nace en Ayuntamiento y que desemboca en Insurgentes, hasta el quiosco, se instala la verbena para los antojitos y juegos de la feria―, donde se congregan los habitantes para dirimir problemas comunitarios.

El modo en que el crecimiento urbano ha incidido en la reconfiguración espacial del barrio revela un punto fundamental para el científico social interesado en analizar la construcción, reproducción y transformación de lugares: todo espacio es una construcción interespacial, en otras palabras, no es posible comprender la dinámica local sin considerar la relación que mantiene con otros territorios a diferentes escalas, como apunta el geógrafo marxista David Harvey:

Lo que pasa en un lugar no puede ser entendido al margen de las relaciones espaciales que sostiene ese lugar, como tampoco las relaciones de espacio pueden ser entendidas independientemente de lo que pasa en determinados lugares (Harvey, 2010: 52 ).

¿Qué significan las transformaciones espaciales para los pobladores de La Fama?, ¿de qué manera han impactado en la configuración identitaria y en las prácticas sociales? Para responder estas interrogantes, es preciso considerar que el sentido que los habitantes de La Fama dan a estos cambios está condicionado (o mediado) por su experiencia vivida y significada a lo largo del tiempo; en otras palabras, está mediada por la memoria. Partir de esta premisa posibilita comprender que la forma en que se conciben y asimilan las transformaciones espaciales está atravesada por un sentimiento socialmente edificado de nostalgia:

No, ya no, le digo que todo se ha acabado ya [...]. En primera, ya no hay espacio para que los jóvenes piensen en otra cosa, ya no hay espacios de convivencia, ya no. Ahora ya no está como antes, antes usted se iba a donde está ahora la Comercial Mexicana, al Campito, y ahí nos juntábamos puros chilpayates a jugar y todo, ahí jugábamos bien porque era pasto, haga de cuenta que era un campo de fútbol bastante grande y de todo eso donde está Ayuntamiento salíamos hasta Las Torres, donde se guardaban los camiones de Ruta Cien, antes eran terrenos de sembradío. Aquí teníamos harto que comer, te ibas de aquel lado y se traían nopales y demás [...]. Todo era público, iba allá a los terrenos a matar animalitos, porque eran muy guerrosos, no dejaban maíz, frijol, calabaza, haba. Aquí comíamos de lo mejor y tomábamos leche de la mejor, había señores que tenían vacas y entonces nos vendían, pero era leche pura, no como ahora que es pura porquería (entrevista a don Beto, archivo personal, 28 de marzo de 2013).

A modo de cierre

Como parte del espectro de mutaciones espaciales y sociales surgidas en los últimos años en La Fama, sin duda el cierre de la fábrica ha marcado indeleblemente la subjetividad colectiva y el mundo social del barrio. Aquí se ha mostrado cómo este acontecimiento lo experimentaron los habitantes como una pérdida y un parteaguas en la historia barrial y personal. Desde nuestra perspectiva analítica, este hecho constituye un punto de quiebre, de rearticulación de la identidad colectiva al haberse diluido el principal asidero material y simbólico identitario. El cierre de la empresa, junto con los procesos de urbanización y la llegada de nuevos habitantes al barrio ―que nada tienen que ver con la industria―, marcaron un proceso de cambio de la identidad colectiva para los viejos y jóvenes pobladores, quienes han buscado, por diversos derroteros, defender una forma de organización social corporeizada en el espacio, ya sea a través de su lucha ―durante los noventa― por construir un museo en las instalaciones de lo que alguna vez fue esa industria; en su esmero por preservar las fiestas tradicionales, pese a las disputas y conflictos existentes entre el grueso de los habitantes; o bien mediante diversos ejercicios de reconstrucción histórica de la vida en el barrio durante el funcionamiento de La Fama Montañesa, a través de entrevistas realizadas por jóvenes descendientes de obreros a los antiguos trabajadores coordinadas por parte de los investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), trabajo que cristalizó en un libro colectivo.8

En cada uno de estos frentes, los ex obreros y sus descendientes han pretendido conservar la memoria intersubjetiva y la historicidad del barrio, este esfuerzo colectivo tiene que comprenderse bajo el marco de que la mayoría de los habitantes no cuenta con escrituras particulares de sus predios, situación que ha desembocado en un sentimiento colectivo de vulnerabilidad e incertidumbre, sobre todo bajo la actual coyuntura de urbanización. Por ende, la reivindicación de la memoria y la historicidad por parte de los residentes de La Fama representa una cruzada vital, en la medida en que ambas son instrumentos relevantes que les otorga legitimidad para seguir habitando el barrio.

En esta misma tesitura, cabe recordar que, tanto la historia local como la memoria intersubjetiva, son ingredientes fundamentales de la identidad barrial, de lo que fueron, son y aspiran a ser en el futuro: características medulares de su identidad, la cual permanece abierta.

Fuentes

Augé, Marc (2004). Los no lugares. Espacios de anonimato. Barcelona, Gedisa.

Berger, Peter y Thomas Luckman (2001). La construcción social de la realidad. Buenos Aires, Amorrortu.

Camarena, Mario (2005). Manantial de historias. México, Conaculta.

Camarena, Mario (2003). "Memorias de mi barrio, recuerdos familiares e identidad", Cuicuilco, vol. 10, núm. 7 (México: ENAH).

Garza, Enrique de la (1997). "Trabajo y mundo de vida", en Hugo Zemelman y Emma León (coords.), Subjetividad, umbrales del pensamiento social. México, UAM.

Giddens, Anthony (1998). La constitución de la sociedad, bases para la teoría de la estructuración. Buenos Aires, Amorrortu.

Giménez, Gilberto (2009). Identidades sociales. México, Conaculta.

Harvey, David (2010). "Del espacio al lugar y de regreso", en Boris Berenzon y Georgina Calderón (coords.), El tiempo como espacio y su imaginario. México, UNAM.

Kuri Pineda, Edith (2013). "Representaciones y significados en la relación espacio/ sociedad", Sociológica, año 28, núm. 78 (enero-abril), pp. 69-98.

Lindón, Alicia (2011). "Los giros de la geografía humana y la búsqueda del sujeto perdido", en Guénola Capron, Carmen Icazuriaga y Silvana Levi (coords.), La geografía contemporánea y Elisée Reclus. México, El Colegio de Michoacán-CIESAS-Instituto de Investigaciones "Dr. José María Luis Mora"-Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos- Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo".

Lynch, Kevin (1998). La imagen de la ciudad. Barcelona, Gustavo Gilli.

Massey, Doreen (2005). "La filosofía y la política de la espacialidad", en Leonor Arfuch (coord.), Pensar este tiempo, espacios, afectos y pertenencias. Buenos Aires, Paidós.

Portal, Ana María (2006). "Espacio, tiempo y memoria. Identidad barrial en la ciudad de México: el caso del barrio La Fama", en Patricia Ramírez Kuri y Miguel Ángel Aguilar (coords.), Pensar y habitar la ciudad. Afectividad, memoria y significado en el espacio público contemporáneo. México, UAM.

Portal, Ana María (2004). "Etnografía de un barrio obrero: La Fama, Tlalpan", Antropología, núms. 75-76 (juliodiciembre).

Radkau, Verena (1984). La Fama y la vida. México, CIESAS.

Tamayo, Sergio y Kathrin Wildner (2005). Identidades urbanas. México, UAM.

Thompson, E. P. (2002). Thompson. Obra esencial. Barcelona, Crítica.

Thompson, E. P. (1981). Miseria de la teoría. Barcelona, Gedisa.

Tuan Fu, Yi (2007). Topofilia. Barcelona, Melusina.

Vergara, Abilio (2013). Etnografía de los lugares. Una guía antropológica para estudiar su concreta complejidad. México, INAH-ENAH. Entrevistas

A don Agustín, archivo personal, 25 de marzo de 2013.

A don Beto, archivo personal, 28 de marzo de 2013.

A don Lalo, archivo personal, 15 de abril de 2013.

A don Toño, archivo personal, 7 de mayo de 2013.

A María, archivo personal, 8 de marzo de 2013.

Notas