Cierres de calles: un desafío para la habitabilidad de la ciudad

Dead-End-Streets: A Challenge for The Habitability of The City

Cierres de calles: un desafío para la habitabilidad de la ciudad

Espacialidades. Revista de temas contemporáneos sobre lugares, política y cultura, vol. 7, núm. 1, pp. 127-145, 2017

Universidad Autónoma Metropolitana

Recepción: 09 Junio 2016

Aprobación: 02 Diciembre 2016

Resumen: Los cierres de calles surgen en los años ochenta en el Distrito Federal, a raíz de la multiplicación de robos. Hoy forman parte del paisaje urbano de la Ciudad de México y se presentan de múltiples formas. La mayoría de los cierres se hacen infringiendo la ley y sin autorización por parte de la autoridad, pero tampoco hay una que los impida o retire. Este artículo analiza cómo las calles cerradas que han proliferado en el espacio público de la Ciudad de México desde hace tres décadas, mejoran o no la habitabilidad de la ciudad, es decir, proporcionan un ambiente de seguridad y producen más orden urbano. Aquí se ofrece una lectura a través de la forma urbana, así como por las escalas territoriales, en las que se observa un mejoramiento o una disminución de la habitabilidad tanto para los vecinos como para el resto de los habitantes. A la luz de la respuesta a esta pregunta y del examen de las disposiciones legales y normativas de los cierres de calles en la Ciudad de México, también se proponen algunas reflexiones sobre su regulación. Primero se trata de cuantificar el fenómeno, con base en los Resultados sobre Infraestructura y características del entorno urbano incluido en el Censo de Población de 2010; en segundo, apoyándonos en una revisión bibliográfica y entrevistas con pobladores que viven en calles cerradas en la ciudad, analizamos de qué manera éstas mejoran la habitabilidad del espacio local, para interrogar los desafíos. Finalmente, analizaremos cuáles son las disposiciones locales que legislan y reglamentan este fenómeno.

Palabras clave: calles cerradas, habitabilidad, seguridad, escala territorial, Ciudad de México.

Abstract: In the eighties, the closing of streets emerges in Mexico City due to the rise of crime. Today, dead-end-streets are part of the urban landscape of Mexico City and appear in multiple ways. The majority of enclosures occur without authorization and they inflict the law. This article analyses how dead-end-streets, that have developed in the public space since the last three decades, improve or not the habitability of the city, give a secure environment, and produce urban order. We offer a reading throughout an urban perspective and a territorial scale to ob- serve whether there is a noticeable improvement, or a shortening of habitability for the neighbors and residents. After answering this question and revising legal and normative dispositions of dead-end-streets in Mexico City, we also propose some reflections on their regulation. First, the issue has to be quantified based on the infrastructure results and the characteristics of the urban environment in the Population Census of 2010; secondly, we analyze how they improve the habitability of the local area throughout a bibliographic revision and interviews with the residents who live in a closed street, in order to know the challenges. Finally, we will analyze which local dispositions make and regulate the laws for this issue.

Keywords: closed streets, habitability, security, territorial scale, Mexico City.

Los cierres de calles se originan en los años ochenta en el Distrito Federal, a causa de la multiplicación de robos. Han tenido un recrudecimiento en la segunda mitad de los años noventa. Hoy forman parte del paisaje urbano de la Ciudad de México1 y los ciudadanos nos hemos acostumbrado a la restricción del libre tránsito en casi todas las delegaciones del Distrito Federal. Este fenómeno no es exclusivo de la capital mexicana, ya que se ha extendido al resto de las ciudades del país, así como a todas las urbes de América Latina y de otros países del mundo (Estados Unidos, Sudáfrica, entre otros).

Si bien ha habido intentos de manejar el tema, casi siempre han fracasado, en particular frente a la organización vecinal y a la amplitud de los problemas de seguridad pública. La mayoría de los cierres se realizan infringiendo la ley y sin autorización por parte de la autoridad, pero tampoco hay una que los impida o que los retire. ¿Pueden los cierres de calles mejorar la habitabilidad de la ciudad y de qué manera se regularían para que esto ocurra? La hipótesis es que se deben considerar las escalas territoriales en las cuales los cierres generan o no una mejor habitabilidad, así como la forma urbana.

En este artículo nos abocaremos, primero, a intentar cuantificar el fenómeno de los cierres de calles en el Distrito Federal, con base en los Resultados sobre infraestructura y características del entorno urbano incluido en el Censo de Población de 2010; luego, apoyándonos en una revisión bibliográfica y en entrevistas con pobladores de la Ciudad de México que viven en calles cerradas, analizaremos cómo mejoran éstas la habitabilidad del espacio local e interrogaremos los desafíos que plantea. En un tercer apartado analizaremos cuáles son las disposiciones locales que legislan y reglamentan la instalación de cierres de calles hoy en día en el Distrito Federal y, finalmente, referiremos algunos lineamientos posibles, a la luz de experiencias nacionales y foráneas para el control de estos dispositivos.

Cuantificación y localización del fenómeno en la Ciudad de México

Los cierres de calles toman diversas formas: cadenas, rejas o plumas con casetas o sin éstas, controladas por vigilantes privados, remunerados por los residentes o, para el caso de las cadenas y rejas, por candados con llaves en posesión de los residentes. A veces, los vecinos no cierran totalmente el tránsito, sino que lo restringen con macetas que impiden el paso de camiones y peseros. En estos casos, no se trata realmente de una privatización como la de los cierres de calles, sin embargo, estas restricciones intervienen en el espacio público sin permiso o visto bueno de la autoridad.

Las calles cerradas por los residentes (ya sean personas físicas o jurídicas) son, por lo general, vías terciarias o locales que desembocan o no en vías secundarias, más bien calles de tránsito interno y a menudo callejones sin salida y andadores. Cabe subrayar que el cierre de estos últimos no trastorna la circulación vehicular ni afecta en una menor medida la circulación peatonal, lo que no es el caso de las vías secundarias, cuyo cierre puede tener efectos tanto sobre el tránsito vehicular local como el peatonal. También se dan cierres de vías internas a los condominios residenciales, en este caso vías privadas (caso que no trataremos aquí).

Los motivos por los que los residentes o vecinos deciden cerrar calles son diversos: si bien predomina el argumento securitario, frente a los robos a casa-habitación, de coches y autopartes, existen otros motivos, como la seguridad de los niños que juegan en la calle, la seguridad de los peatones, en particular en los casos de calles en las que hay un importante tránsito de camiones o tránsito pesado, la tranquilidad residencial frente al estacionamiento de coches foráneos, incluso el confort de los vecinos que quieren limitar el paso de vendedores ambulantes. Sin embargo, los vecinos principalmente invocan las deficiencias de la prestación del servicio de seguridad pública y su derecho a la seguridad personal; con frecuencia deciden cerrar una calle después de robos a casa-habitación, robos de vehículos particulares y autopartes.

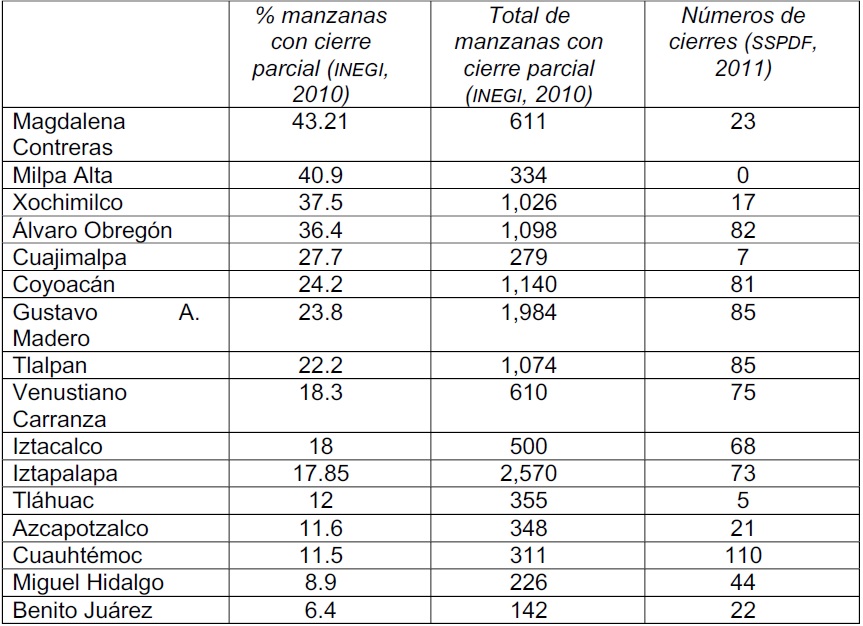

En virtud de que casi no hay registros de calles cerradas (principalmente los hay cuando el cierre fue autorizado por la delegación —lo que ocurre en muy pocos casos— o cuando los vecinos de una calle cerrada se ampararon de la ley para oponerse al cierre de su calle), es muy difícil contabilizar y localizar las calles cerradas. Un informe sobre el tema de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal publicado en 2011 menciona 805 calles cerradas (Llanos, 2011) sobre un total de casi 25,000 calles en esta urbe, según datos de la Setravi (cuadro 1). Es decir, según esta fuente, un poco más de 3 por ciento de las calles de la capital mexicana estarían cerradas. El bajo porcentaje de calles cerradas (3 por ciento) llama la atención, así como los números de algunas delegaciones, como la Cuauhtémoc, ya que, como lo menciona M. Mollá Ruiz-Gómez (s.a.), el cierre de calles tiene un carácter más bien periférico que central.

Cuadro 1

Números de cierres de calles y manzanas con algún tipo de cierre en el Distrito Federal según dos fuentes oficiales

INEGI (2010); Llanos (2011).

Otra fuente valiosa es la base de datos extraída del cuestionario del entorno urbano que se hizo en el marco del Censo de Población de 2010.2 Por primera vez, se pidió a los encuestadores que hicieran levantamientos en las manzanas encuestadas. Uno de los datos levantados fue la presencia de dispositivos que restringen el acceso de peatones o automóviles en la manzana. Si bien la escala de medición no es la misma que en el levantamiento de la SSPDF (manzana/calle), llama la atención la discrepancia entre los datos de una y otra fuente, discrepancia probablemente debida a la metodología empleada. Los datos arrojan que el 21.3 por ciento de las manzanas tienen algún tipo de restricción de acceso (a esto hay que agregar las manzanas totalmente cerradas). De un total de más de 8.8 millones de habitantes que viven en el Distrito Federal, 2’400,701 personas residen en una manzana donde hay algún tipo de restricción del acceso, lo que no significa que todos viven encerrados.

Estos resultados difieren radicalmente de los publicados por la SSPDF y son más acordes con lo que sugiere el carácter periférico de los cierres de calles. En las delegaciones centrales es donde ocurren menos —en orden creciente: Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc—, así como en las periferias donde el fenómeno es más representado, las delegaciones donde más cierres hay son Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero y Coyoacán.

Casi el 28 por ciento de las manzanas de la delegación Cuajimalpa tienen algún tipo de cierre (es decir, 279 manzanas, sólo 7 calles, según la SSPDF) y 22.2 por ciento de las manzanas de la delegación Tlalpan cuando, si bien hay 2,570 manzanas con algún tipo de cierre en la delegación Iztapalapa, es decir, el récord absoluto en la ciudad, sólo un 17.85 por ciento de sus manzanas están parcialmente cerradas. De igual manera, es llamativo el caso de Milpa Alta, que, según los datos de la SSPDF, no tiene ninguna calle cerrada, cuando los datos del INEGI arrojan casi un 41 por ciento de las manzanas con algún tipo de cierre.

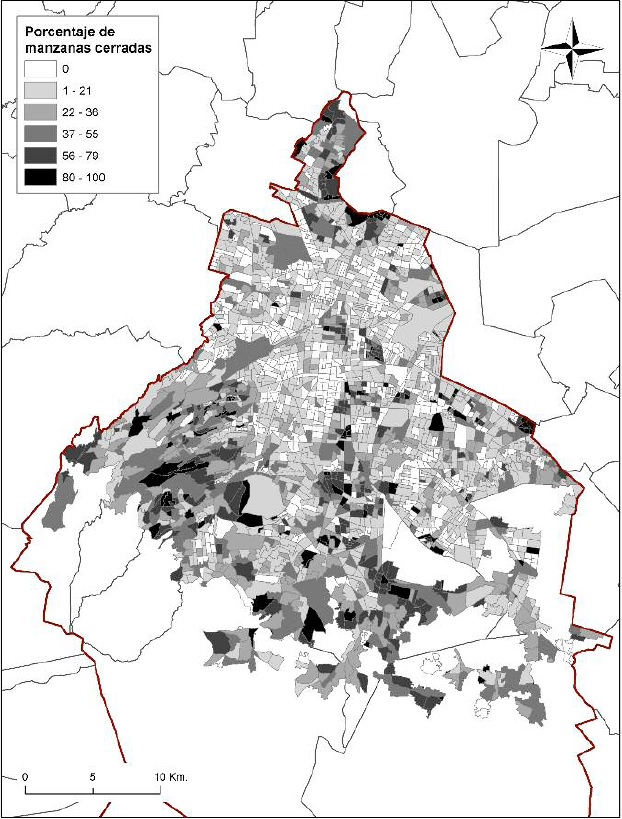

Finalmente, el mapa de distribución de las manzanas con algún tipo de cierre por AGEB (figura 1) muestra bien la periferización territorial de los cierres de calles. Es menos claro el sesgo social del cierre y lo que ilustra el mapa que, si bien algunos tipos de cierre requieren de un cierto capital socioeconómico por su costo, hay cierres de calles tanto en zonas adineradas (plumas y casetas con vigilante), como en zonas donde la población tiene bajos ingresos (rejas con cerradura y cadenas con candado).

Figura 1

Proporción de manzanas con algún tipo de cierre por AGEB en el Distrito Federal

AUTOR: S. Camacho, LAST, UAM Cuajimalpa.

INEGI (2010).El cierre de calles: ¿mejorar la habitabilidad del vecindario?

La habitabilidad es la calidad de un espacio que lo hace digno y agradable para vivir. Si bien este concepto remite más bien a las relaciones entre las cualidades materiales del espacio y el espacio vivido por los sujetos, también implica vínculos de sociabilidad armoniosos entre los que habitan el lugar. “Habitar —según Ángela Giglia (2014) — es sinónimo de domesticación del espacio, proceso que se manifiesta por una apropiación del espacio, es decir, transformar nuestro entorno en un espacio ordenado que sabemos cómo utilizarlo” y por la reiteración de las prácticas. La habitabilidad se suscita en distintas escalas territoriales: desde la casa hasta la metrópoli, pasando por la calle y el barrio.

En el caso de las calles, la habitabilidad se refiere primero a un ambiente de seguridad, en el que los vecinos tengan todos un “ojo a la calle”, identifiquen las rutinas en el espacio y se cuiden entre sí, según los términos de Jane Jacobs (2011: 61): “Ha de haber siempre ojos que miren a la calle, ojos pertenecientes a personas que podríamos considerar propietarios naturales de la calle”. Sin embargo, según este autor, la presencia de comercios, la concurrencia y la diversidad de usos y públicos proporcionan más seguridad a las calles. En este sentido, las calles de los fraccionamientos residenciales y calles cerradas son poco heterogéneas y bastante desoladas, lo que no es propicio a la seguridad y llevan a los residentes a justificar el cierre.

Luego, la habitabilidad se refiere a cierto orden urbano que hace de la calle un vecindario compartido entre los residentes. Por orden urbano, siguiendo a Duhau y Giglia (2008), entendemos un conjunto de reglas y normas formales e informales que los habitantes tienen en común. En particular, destacan las reglas de convivencia informales que van de los rituales de la salutación y relaciones de respeto o amistosas entre vecinos, al cuidado colectivo de la calle. Es lo que vuelve también el espacio habitable y socialmente compartido. El del vecindario es el espacio de la ciudad, caracterizado por un cierto tipo de relaciones sociales: es el espacio de lo conocido (o más bien de lo reconocido), en el sentido de que, si bien todos los vecinos no son conocidos de manera íntima, al menos sus rostros son reconocidos. Los argumentos citados por los vecinos que desean cerrar sus calles aluden al mejoramiento de la habitabilidad de sus calles en estos dos sentidos.

El argumento esgrimido por los vecinos es que permiten disminuir los robos a casa-habitación y robos de automóviles y autopartes. Si bien es probable que, en efecto, los disminuya, no los suprime del todo, ya que no hay riesgo cero y que los delitos pueden venir de afuera, pero también se pueden producir desde adentro. Este argumento se apoya en la teoría estadounidense del “espacio defendible” de Oscar Newman, quien en 1972 promovía los cierres de calles (road enclosures) para promover la seguridad local. Fue parcialmente recuperado por la consultora estadounidense Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED), aun si sus propuestas van más allá de las road enclosures. Sin embargo, si bien algunos vecinos tienen los recursos para contratar los servicios de la policía auxiliar, la mayoría contrata los servicios de empresas de seguridad privada que no siempre están registradas ante la Secretaría de Seguridad Pública, cuyo personal no siempre tiene la capacitación y la probidad para ejercer tareas de mantenimiento del orden público. Como lo recalca Patricio Cortés (2006), muchos agentes privados tienen antecedentes penales y fueron expulsados de las corporaciones policiales. Asimismo, si nos colocamos más bien en el nivel de la percepción de seguridad, la ausencia de vida pública y de tránsito en una calle residencial, así como otros factores (como la baja iluminación) contribuyen en reforzar el miedo, en particular en la noche.

Otra constatación es que el cierre de calle favorece una apropiación del espacio residencial por parte de los vecinos, quienes están más motivados en mantener su espacio en buen estado (Giglia, 2002), así como una mayor participación en los asuntos vecinales. No sólo el cierre ayuda a que los vecinos mantengan colectivamente un “ojo a la calle”, como ya lo mencionamos, sino que la calle cerrada restablece cierto orden público y cierta certidumbre en los espacios del vecindario, en particular frente a lo que los vecinos perciben como “caos urbano” (Gutiérrez, 2006). Según Giglia (2014), la calle cerrada “[construye] la ilusión de un ambiente más seguro, más humano”, reconstruye límites y restablece cierto control sobre entornos que cambian velozmente, lo que genera cierto temor y malestar en los vecinos. En una entrevista realizada a la promotora del cierre de una calle de una cuadra localizada en el sur de la ciudad, cerca de la terminal de Taxqueña, ésta plantea que la estación de Metro generó preocupación por la gran cantidad de gente desconocida que empezó a utilizar la calle como lugar de paso para ir hasta sus colonias, por la presencia de “desconocidos, encuestadores, música”, que tocaban el timbre, “de los que compran colchones”. “Tenemos el Metro, los trolebuses, que es gente que no es de aquí, como no los reconoces, no les importa meterse, pasar y robar, y ellos se van”.

Otra preocupación es la gran cantidad de vendedores ambulantes (“de alajitas, chucherías, tamales, tacos, discos piratas, albañiles, bolsas, artesanías” —dice ella medio despectivamente— que estos son peligrosísimos porque nada más están viendo […]. Nos están vigilando”. Cuenta cómo lograron espantar a unos pseudovendedores que diario se instalaban entre cuatro a cinco personas, una sola atendiendo el puesto. La sospecha se amplía a los clientes de los negocios ambulantes: “son potenciales ladrones, ellos y sus clientes. Casualmente pusieron un puesto de tacos de aquel lado que da directito a la calle de allá, van tres robos en esta cuadra en un lapso de cinco meses. Y si pasas más o menos todos los días a la misma hora, ves las mismas caras. Y ves que están comiendo los tacos recargados en la pared viendo para acá”.

Si bien la seguridad es un aspecto importante de la habitabilidad, el control no se pretende establecer nada más sobre las personas que transitan o se estacionan en el entorno de la casa, sino también sobre otros aspectos, como la circulación intempestiva de los microbuses, la limpieza, el estacionamiento de los coches.

Nuestra entrevistada considera que la limpieza es uno de los problemas graves de la calle. También narra cómo el estacionamiento se ha vuelto una fuente de conflictos, hasta tal punto que los vecinos que consideran el espacio frente a sus casas como parte de ellas, decidieron empezar a usar botes para apartar sus lugares. Si bien la circulación de peseros que iban a la estación terminal de Taxqueña a la mañana, era tal problema que los vecinos decidieron poner macetas al final de la calle y estuvieron pensando, hace unos años, en cerrar la calle, sin que esto se llevará a cabo; el elemento detonador fue la multiplicación de los robos de coches y autopartes, así como, en particular, los robos a casa-habitación en horarios diurnos en los últimos años.

Otros vecinos aprecian la perspectiva del cierre por la tranquilidad que les brindará, por ejemplo, que sus hijos puedan andar en bicicleta sin peligro. El cierre, de hecho, suele hacerse en varias etapas: primero la colocación de macetas para impedir la circulación de los microbuses; segundo, la contratación de un vigilante nocturno para estar atento a las amenazas de robos; luego, el cierre de la calle en ciertos horarios del día y, finalmente, el cierre continuo. Finalmente, como lo plantea Giglia (2014), el cierre contribuye en la producción de un microcosmos articulado alrededor de la casa.

La habitabilidad no sólo se refiere a la calidad del espacio físico, sino también a la calidad de las relaciones sociales, individuales y más bien colectivas, que los individuos mantienen entre sí. La seguridad es uno de los principales motivos de reunión de los residentes entre sí. Saúl Gutiérrez Lozano (2006), a partir de un estudio realizado en colaboración con Sergio Zermeño y Luis López Aspeitia, acerca de las acciones vecinales de segurización de las colonias de Coapa, concluye que, si bien el cierre de calles favorece una mayor participación de los vecinos en el momento en que se decide la instalación de las rejas y al momento de cobrar las cuotas, este rebote de participación no se mantiene en el tiempo.

A la inversa, la participación tiende a decaer y los vecinos a replegarse en los espacios privados y segurizados de sus domicilios. “La participación vecinal es, ante todo, acción de individuos aislados unos de otros antes que una acción coordinada, colectiva” (Gutiérrez, 2006: 28). Además, la decisión del cierre colectivo de la calle y el posterior pago de las cuotas de mantenimiento del dispositivo y remuneración del vigilante suelen ocasionar conflictos entre vecinos, lo que contribuye en desmoronar las relaciones sociales-locales.

Otra entrevistada, cuya calle quedó fuera de los cierres de las dos calles internas a su fraccionamiento por estar situada fuera, en una calzada que, de vía secundaria, se había transformada en primaria, menciona que la vida social del fraccionamiento se fue desmoronando a la hora de cerrar la calle: aunque el cierre no fue el único factor de la merma de la vida comunitaria (también influyeron el envejecimiento y el cambio poblacional, la urbanización de la zona), las disputas originadas por el cierre y por los cambios espaciales evidenciaron una falta de solidaridad entre los vecinos ubicados en la calzada, quienes ya no podían estacionar sus autos en esa vía y los vecinos del interior que no los dejaban estacionar sus coches dentro del fraccionamiento. Incluso, en lugar de un solo cierre, las calles del fraccionamiento se dividieron en cuatro partes, cada una con sus propios dispositivos.

En este sentido, el desarrollo comunitario constituye la mejor salida para recuperar espacios públicos abandonados o deteriorados, fortalecer la cohesión social local y así prevenir la delincuencia. No requiere de ningún cierre.

En un contexto de auge de la inseguridad personal y fuertes deficiencias en la prestación del servicio de seguridad pública, los vecinos invocan su derecho individual a asegurar su propia seguridad. La falta de policías, en particular en las colonias periféricas, así como la desconfianza hacia ellos y hacia las autoridades públicas en general, en particular las delegaciones, son argumentos frecuentes que motivan los cierres de calles.

La entrevistada del fraccionamiento Campestre Churubusco destaca que al delegado le conviene para hacer alarde de buenos resultados en materia de seguridad y a su vez pagar menos policías. No obstante, cabe acotar que, en algunos casos, en particular en colonias donde la población tiene altos recursos, aun cuando los vecinos gozan de un buen servicio de seguridad pública, recurren de todas formas al cierre de calle. Conviene hacer hincapié en que los cierres de calles son un fenómeno altamente tolerado por las autoridades delegacionales. Así como la vecina del fraccionamiento Campestre Churubusco demuestra que sus relaciones con los distintos delegados de la delegación Coyoacán, los representantes de los vecinos, suelen tener buenas relaciones con las autoridades (Giglia, 2014).

Ahora bien, si los cierres de calles mejoran la habitabilidad del espacio local, de igual modo tienen impactos negativos en la habitabilidad de la ciudad a otras escalas; primero, en particular cuando son muchos los cierres de calles en una zona (pues suele haber un proceso de contaminación por proximidad), producen una clara fragmentación espacial: impiden el libre tránsito en porciones más o menos extensas de la ciudad, provocando una fragmentación del tejido urbano que no favorece la calidad del tejido social y limita las interacciones entre residentes de calles vecinas. Los peatones deben caminar largas distancias para llegar a sus destinos.

A escala de la ciudad, el cierre de calles limita el derecho universal a la movilidad reconocido por la Constitución en su artículo 11. Privatizar la calle pública trae consigo reducir su accesibilidad. Gutiérrez Lozano (2006) argumenta —siguiendo las conclusiones de García Sánchez y Villá (2001) acerca del caso de la ciudad de Caracas— que las calles cerradas promueven una “urbanidad privada” y una “sociedad vigilante”, es decir, una sociedad de la sospecha, donde los “otros” constituyen una figura amenazante y los extraños son potenciales delincuentes.

Lo anterior va en contra de la idea de una ciudad basada en valores como la convivencia y el respeto, y de una reconstrucción adecuada del tejido social. Obviamente, el cierre de calle sin que haya desafectación de la vía pública, constituye una privatización del dominio público y está generalmente prohibido por la ley. Uno de los argumentos en contra de las calles cerradas es que su costo (edificación de las instalaciones, mantenimiento, sueldo del vigilante) introduce un servicio de seguridad de dos velocidades, para los (de clase media y alta) que pueden pagarse el servicio y los (pobres) que no lo pueden, a veces incluso dentro de una misma calle. La mejora de la habitabilidad de las calles de los unos se hace a expensas de la habitabilidad de otros espacios.

Finalmente, parecen ser más contundentes los argumentos que defienden la idea de una ciudad abierta, de acceso libre, pública, justa; sin embargo, también se deben atender las demandas de más seguridad y habitabilidad, totalmente legítimas, por parte de los ciudadanos, de nivel socioeconómico bajo, medio y alto. Los cierres de calle parecen traducir la desesperación y sentimiento de impotencia de los habitantes de la ciudad. No se deben concebir de manera dual (por/en contra) y dicotómica (bien/mal) las soluciones a los problemas que plantean la inseguridad y la disminución de la calidad de vida en la ciudad.

La legislación sobre cierres de calles en el Distrito Federal

En el Distrito Federal se han votado leyes que regulan la instalación de casetas, plumas, cadenas, etc., en vías públicas y también lo hacen los programas de desarrollo urbano. Son dos las leyes del Gobierno del Distrito Federal que regulan los cierres de calles: la Ley de Cultura Cívica (2004) y la Ley de Movilidad (2014), que sustituye la Ley de Transporte y Vialidad (2002). El marco normativo también está constituido por el reciente Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, el cual reemplaza el Reglamento de Tránsito Metropolitano.

La Ley de Cultura Cívica (2004) que surgió de la asesoría proporcionada por el ex alcalde de Nueva York y consultor, Rudolph Giuliani, reconoce, en su artículo 25, fracción II, que “son infracciones contra la seguridad ciudadana [...] impedir o estorbar de cualquier forma el uso de la vía pública, la libertad de tránsito o de acción de las personas, siempre que no exista permiso ni causa justificada para ello”. Estas infracciones están sancionadas por una multa muy baja, poco disuasiva, viendo la gravedad de los hechos, de 11 a 20 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, es decir, entre aproximadamente 770 y 1,400 pesos, o un arresto de 13 a 24 horas. Además, se debe reparar el daño, si no se aplicará una multa mucho más elevada, “de 181 a 365 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, cuando el monto del daño causado exceda de diez mil pesos, pero no de veinte mil pesos”.

Por otro, lado, en fecha más reciente existe la Ley de Movilidad (2014), cuyo artículo 172 dice que “para incorporar [...] cualquier elemento a la vialidad es necesario contar con la autorización de inscripción expedido por las delegaciones”. Desde la Ley de Transporte y Vialidad, las delegaciones son las responsables de regular los cierres de calle en el Distrito Federal. No obstante, la Ley de Movilidad introduce una nueva disposición: “para expedir la autorización, la delegación requerirá visto bueno de las autoridades competentes”, ajustándose a los programas integrales de la movilidad, de seguridad vial y al programa de desarrollo urbano (artículo 173).

Este visto bueno de las autoridades competentes, Semovi y SSPDF, sobre las autorizaciones otorgadas por las delegaciones, es una reacción a la disposición muy laxa de estas últimas: no sólo los cierres de calle han proliferado sin ninguna autorización por parte de las delegaciones, sino que muchas han dejado que se multipliquen sin ninguna restricción y a veces hasta obteniendo beneficio de esta situación. En el artículo 251 se estipula que “a las personas que incorporen elementos a la vialidad, sin autorización de la Administración Pública, se le impondrá una multa de 30 a 50 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente y el retiro de los mismos” (inciso XVII), y si no se retiran los elementos en el plazo autorizado, la multa será de 16 a 30 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente y el pago de los gastos de ejecución (inciso XVIII). Si bien las multas son elevadas, pocas veces se aplican.

Finalmente, el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México (2015), más específicamente prohíbe en el artículo 34 fracción VI el cierre o la obstrucción de la circulación “con vehículos, plumas, rejas o cualquier otro objeto, a menos que se cuente con la debida autorización para la restricción temporal de la circulación de vehículos por la realización de algún evento” y lo sanciona con una multa —muy modesta— de 1 a 10 ve- ces la Unidad de Cuenta vigente de la Ciudad de México, o 6 a 12 horas de arresto administrativo. Si bien las multas previstas son muy inferiores a las dispuestas en la Ley de Movilidad, el cierre de calle también está prohibido, al menos que sea temporal y con autorización.

En cuanto a los documentos de planeación, el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal de 2003 tiene un apartado en la parte del diagnóstico (2.3.2.) sobre la privatización del espacio público, en particular sobre “d) [el] cierre de calles en fraccionamientos inmobiliarios para introducir vigilancia privada. En suma, se trata de una privatización del patrimonio público; de la respuesta de los habitantes a la inseguridad, pero, sobre todo, a la generalización de la idea de lo privado”.

Nos parece importante que, en la Ciudad de México, se recalque esta segunda idea: la debilitación de la idea de lo público no sólo en las calles, plazas o en los fraccionamientos, sino en toda la ciudad, en particular en las representaciones que los ciudadanos se hacen de lo público. No obstante, el PGDUDF no plantea ninguna acción específica para prohibir o regular los cierres de calles.

Todos los programas de Desarrollo Urbano de las delegaciones del Distrito Federal3 prohíben en áreas de conservación patrimonial “el establecimiento en las vías públicas de elementos permanentes o provisionales que impidan el libre tránsito peatonal o vehicular; tales como casetas de vigilancia, guardacantones, cadenas u otros similares”.

Los programas de las delegaciones Azcapotzalco (2008), Coyoacán (2010), Tláhuac (2008), Tlalpan (2010), tienen disposiciones aún más específicas. Los programas delegacionales de Benito Juárez y Venustiano Carranza (ambos de 2005) señalan la multiplicación de “casetas de vigilancia por particulares y sin autorización y que impiden el libre tránsito” (Benito Juárez) y de “calles privatizadas” en los fraccionamientos de clase alta (Venustiano Carranza).

Los programas de Azcapotzalco (2008) y Coyoacán (2010) estipulan en el apartado sobre “estructura vial” que “con el objeto de generar un correcto funcionamiento de las vialidades, no obstruir el paso de los peatones, al igual que el de los vehículos automotores, particularmente en las vialidades de acceso controlado, primarias, ejes viales y en los espacios abiertos, se deberán respetar las siguientes limitaciones al uso de la vía pública, por lo que no se permitirán las siguientes actividades, usos o giros […]. El cierre de vialidades primarias, secundarias y terciarias de forma permanente y temporal, con enrejados, accesos controlados o cualquier elemento que impida la circulación”.

Los programas delegacionales de Tláhuac (2008) y Tlalpan (2010) también fijan limitaciones similares al uso de la vía pública: “Se prohíbe la ocupación de la vía pública, ya sea de forma temporal o permanente por medio de casetas de vigilancia, plumas, materiales de construcción, chatarra y basureros”. Si bien no autorizan el cierre de calle, en las normas generales de Ordenación, los programas de delegaciones como Xochimilco (2005), Tláhuac (2008), Gustavo A. Madero (2010), Álvaro Obregón (2011) y Milpa Alta (2011) lo permiten en algunos casos muy específicos, ya que establecen disposiciones para “los callejones y vialidades de tipo cerradas” de menos de 150 metros de longitud, así como para los andadores peatonales que “deberán permitir el libre paso de vehículos de emergencia y no podrán ser obstaculizadas por elemento alguno” (inciso 17).

La legislación sobre cierres de calles existe, pero está poco respetada y aplicada. Primero, son pocas las autorizaciones de cierres otorgadas por delegaciones, que han sido superadas por la cantidad de obstrucciones ilegales de calles por vecinos que abogan por su seguridad, muchos de los cierres incluso son anteriores a la votación de las leyes. Segundo, son pocas las delegaciones que han recurrido a su facultad de quitar las rejas, casetas y otros objetos que obstruyen la circulación en la vía pública.

La actitud hacia los cierres de calles va de la represión a la tolerancia y al laissez- faire generalizado. Ejemplo del primero es cuando, en 2002, el delegado de Gustavo A.

Madero obligó a abrir todas las calles de la colonia Lindavista (Mendoza, 2003). Ejemplo del segundo es cuando, en 2013, el jefe delegacional de Coyoacán especificó en las columnas de un periódico que, en ausencia de un permiso legal emitido por las autoridades delegacionales, en caso de que existiera un consenso vecinal y que el cierre no estorbara el paso de los servicios de protección civil, se permitiría el control del acceso por los vecinos (Reyes, 2012). Ejemplo del tercero es lo que suele pasar en la casi totalidad de las calles del Distrito Federal: dicha situación se ha vuelto ordinaria y ha sido aceptada por los ciudadanos. En los casos de demandas de vecinos que se han opuesto a los cierres de su calle, muy a menudo llevan a conciliaciones en espacios de consulta ciudadana que benefician a quienes están a favor del cierre.

Algunas propuestas para la regulación de los cierres de calles

Es evidente que el primer paso para la proliferación de los cierres de calles en el Distrito Federal es la aplicación de la ley existente, tanto por parte de los ciudadanos, como de las autoridades encargadas de su aplicación. También es evidente que una de las mejores respuestas al problema de la inseguridad por parte del Gobierno es una política adecuada que proporcione seguridad a los habitantes de la ciudad.

En este sentido las medidas existentes tales la participación de los comités vecinales en asuntos de seguridad pública o la implementación de los cuadrantes por la SSPDF van en el buen sentido. Pero, aun así, es probable que siga habiendo vecinos que, por el mismo motivo de su seguridad personal, o por otros motivos, como su tranquilidad residencial, sigan queriendo cerrar sus calles, arguyendo de la ineficacia de la policía. De hecho, el cierre de calles realmente plantea un problema de falta de identificación del carácter público de la vía pública por parte de los ciudadanos que se apropian privadamente de aquélla, a través de su obstrucción o de la instalación de botes que reservan un lugar de aparcamiento.

Probablemente habrá que llevar adelante campañas de comunicación institucional y acciones que restablezcan la autoridad de los gobiernos sobre la vía pública frente a la sociedad de los vecinos vigilantes y casi propietarios de la vía pública. Pero, en este sentido, habrá que reafirmar la prohibición del cierre de la vialidad pública, salvo en casos muy estrictos. Se deberían unificar los criterios que decidan acerca de la prohibición del cierre de la vialidad pública, ya que, salvo para el caso de las calles de las áreas de conservación patrimonial, no está prohibida la obstrucción prolongada, sino casi definitiva de la vía pública; para el resto de las calles, la decisión del cierre está a cargo de las delegaciones (y sólo aplica en algunas delegaciones) y la aplicación de la ley compete a las delegaciones y a la SSPDF.

Viendo la magnitud del problema y a veces la legitimidad de la demanda de los vecinos (por ejemplo, en colonias donde la circulación incontrolada de camiones ha provocado accidentes mortales) se contemplaría la autorización del cierre parcial de vías con una misma vía de acceso y salida (callejones, rinconadas, privadas, andadores) en las colonias residenciales.

Una solución sería la desafectación de la vía pública, después de la consulta a los habitantes de los predios colindantes, de estas vialidades de uso local y su traspaso al régimen de condominio que implique que los vecinos se encarguen de dicha vialidad. En los programas de desarrollo urbano de 1997, las delegaciones de Milpa Alta, Tlalpan y Cuajimalpa especifican que, “a solicitud de los interesados y previo dictamen de la delegación, las vialidades menores a 8 m que sean de tipo cerradas o con recorridos inferiores a 150 m, se reconocerán en los planos oficiales como servidumbres de paso legales, o, si lo están, en régimen de condominio, y deberán ser mantenidas por los habitantes de los predios colindantes o condóminos”, lo que abre paso a su cierre. La práctica muestra, sin embargo, que esta medida puede ser altamente conflictiva para los residentes y una manera de que las autoridades se deslinden de la gestión de estos espacios.

Otra posibilidad es el tipo de disposición que votó Chile. La ley nacional núm. 20.499, votada en 2011, da facultad a las municipalidades de:

autorizar, por un plazo de cinco años, el cierre o las medidas de control de acceso de calles y pasajes, o a conjuntos habitacionales urbanos o rurales con una misma vía de acceso y salida, con el objetivo de garantizar la seguridad de los ciudadanos [...]. La solicitud será suscrita por lo menos el 90 por ciento de los propietarios de los inmuebles o de sus representantes, cuyos accesos se encuentren ubicados al interior de la calle, pasaje o conjunto habitacional urbano o rural que será objeto del cierre. La autorización deberá ser fundada, especificar el lugar de instalación de los dispositivos de cierre o control; las restricciones a vehículos, peatones o a ambos, en su caso, y los horarios en que se aplicará [...]. La municipalidad dictará una ordenanza que señale el procedimiento y características del cierre o medidas de control de que se trate. Dicha ordenanza, además, deberá contener medidas para garantizar la circulación de los residentes, de las personas autorizadas por ellos mismos y de los vehículos de emergencia, de utilidad pública y de beneficio comunitario. Asimismo, la ordenanza deberá establecer las condiciones para conceder la señalada autorización de manera compatible con el desarrollo de la actividad económica del sector.

El cierre de las calles de pocas dimensiones y de uso local, con una misma vía de acceso y salida, en barrios residenciales, sólo sería posible para las calles que no desembocan en una vialidad principal, sería parcial (durante la noche), siempre y cuando esté asegurado el paso de las unidades de emergencia. Es decir, se debería prohibir el cierre de calles por cadenas y rejas con candados y cerraduras, o se debería hacer entrega de las llaves a Policía, Bomberos y Hospitales. El cierre se decidirá con base en un informe técnico y previa consulta de los distintos actores involucrados en la reducción del acceso. Debería aprobarse por una gran mayoría de los vecinos e intervenir por un tiempo transitorio (entre 2 y 5 años máximo) renovable.

Conclusión

Regular los cierres de calles por motivos de seguridad (ciudadana o vial) es un paso hacia una ciudad menos fragmentada, más segura, más justa, donde se reafirma el carácter público del espacio urbano. En efecto, los cierres de calle, aunque aumentan a escala local e individual la habitabilidad del espacio urbano, tienen un impacto negativo sobre la fragmentación del tejido urbano y cuestionan el derecho a la movilidad en el espacio público. Permitir los cierres de calles es permitir la privatización de la ciudad por grupos de vecinos, es permitir la progresión de una “sociedad vigilante”, en la que el desconocido automáticamente se vuelve intruso y sospechoso. No obstante, regular no significa forzosamente prohibir completamente y no se pueden ignorar las demandas legítimas de seguridad por parte de los habitantes.

Hay un caso, el de las calles con una única entrada y salida, cuyo cierre, por la dimensión de la calle, no provoca más fragmentación del tejido urbano y tampoco genera impactos negativos sobre la circulación, ya que, fuera de la circulación de las unidades de emergencia, el tránsito principalmente es local, de los vecinos o sus conocidos. En este único caso, y a reservas de que se respeten algunas reglas de paso, se podría autorizar el cierre de calles por motivos de seguridad. Ante todo, limitar dichos cierres debe tener un contrapeso: el refuerzo de una política de seguridad pública y ciudadana en las calles residenciales y de uso mixto de toda la ciudad. A este precio se volverá la ciudad más habitable para todos. •

Fuentes

Cifuentes Carbonetto, M. (2006). “Ciudad e incertidumbre. El cierre de calles en la colonia militar Marte, México, D.F.”, Imaginales, núm. 2 (Universidad de Sonora): 143-156.

Cortés, P. (2006). “Creciente privatización de la vía pública”, Forum, núm.159: 7-9, en <http://voluntariosdelacomunidad.org/phpnuke/modules.php?name=News&file=print&sid=13>.

García Sánchez, P. y M. Villá (2001). “De la sociabilidad vigilante a la urbanidad privada”, Perfiles Latinoamericanos, vol. 10, núM. 19: 57-82.

Giglia, A. (2014). El habitar y la cultura. Perspectivas teóricas y de investigación. México: Anthropos-UAM.

Giglia, A. (2002). “Privatización del espacio, autosegregación y participación ciudadana en la Ciudad de México: el caso de las calles cerradas en la zona de Coapa”, en Emilio Duhau, coord., Espacio público y orden urbano en la Ciudad de México. México: Conacyt-UAM Azcapotzalco.

Gutiérrez Lozano, S. (2006). “Vivir la inseguridad en la Ciudad de México”, El Cotidiano, vol. 21, núm. 135, UAM Azcapotzalco: 18-29.

INEGI (2010). “Cuestionario del entorno urbano, Censo de Población y Vivienda, 2010”. México: INEGI.

Jacobs, J. (2011). Muerte y vida de las grandes ciudades. Trad. de Angel Abad y Ana Useros. Madrid: Capitán Swing Libros [The Death and Life of Great American Cities. Nueva York: Vintage Books, 1961].

Llanos, Raúl (2011). “Enrejadas, al menos 805 calles en la ciudad: informe de la SSPDF”, La Jornada, 4 de mayo, p. 36, en <http://www.jornada.unam.mx/2011/05/04/capital/036n1cap>.

Mendoza, A. (2003). “Las rejas no matan”, Noticiero Televisa, 28 de julio.

Mollá Ruiz-Gómez, M. (s.a.). “La privatización del espacio público como respuesta al miedo. El caso de la Ciudad de México”, en <http://www.uib.es/ggu/pdf_VII%20COLOQUIO/20_MOLLA_laprivatizaciondelespaciopubl.pdf>.

Newman, O. (1972). Defensible Space. Crime Prevention Through Urban Design. Nueva York, Collier Books-McMillan.

Reyes, L. F. (2012). “Los colonos justificaron la colocación de las rejas debido a los robos a casa-habitación y de autopartes”, Reforma, 26 de diciembre.

Notas