Aguijón

Unidimensionalidad marcusiana, implicaciones y alternativas desde la dimensión estética1

Marcusian unidimensionality, implications and alternatives fromthe aesthetic dimensión

Unidimensionalidad marcusiana, implicaciones y alternativas desde la dimensión estética1

La Colmena, núm. 100, pp. 61-70, 2018

Universidad Autónoma del Estado de México

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional.

Recepción: 05 Julio 2018

Aprobación: 09 Noviembre 2018

Resumen: Una sociedad donde las relaciones mediadas por la utilidad y el despilfarro se han instaurado en todos los aspectos de la vida privada de sus miembros, quienes se identifican con ellas y las reproducen, representa el triunfo de la razón instrumental a la cual se ha subordinado la sensibilidad. En el presente artículo se analiza esta problemática desde la crítica a la unidimensionalidad propuesta por Herbert Marcuse, quien busca la integración de todas las facultades humanas, desde las intelectuales hasta las que se encuentran insertas en la dimensión estética, con la finalidad de identificar las herramientas necesarias para el rescate de la conciencia y la voluntad enajenada.

Palabras clave: filosofía, sociedad contemporánea, individuo, estética, imaginación.

Abstract: A society in which relationships mediated by utility and squander have consolidated in every aspect of its members’ private lives, who identify with them and reproduce them, represents the triumph of the instrumental reason which sensibility has subordinated to. In the present article this problem is analyzed from the critique to unidimensionality proposed by Herbert Marcuse, who looks for the integration of all the human faculties, from the intellectual to those inserted in the aesthetical dimension, for the purpose of identifying the tools necessary to rescue awareness and alienated will.

Keywords: philosophy, contemporary society, individuals, aesthetics, imagination.

Introducción

En su propuesta teórica, Marcuse reflexiona acerca del individuo y la sociedad unidimensional, la cual enarbola a la razón instrumental como estandarte del progreso. El filósofo desarrolló dicha postura tras presenciar la Primera y Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, las bombas nucleares, la Guerra Fría y la persecución judía.Marcuse identificó dicha razón instrumental con expresiones de un sistema que estandariza el pensamiento y genera dinámicas que sustentan una civilización irracional y violenta.

El autor plantea esta crítica como clara oposición a una organización que disuelve a sus miembros en construcciones colectivas determinadas por el mercado. Dicha organización, que denominó unidimensional, se rige por parámetros que atentan contra el sujeto y atrofian los procesos que le permitirían un desarrollo óptimo.

El aparato productivo, y los bienes y servicios que produce, ‘venden’ o imponen el sistema social como un todo. Los medios de transporte y comunicación de masas, los bienes de vivienda, alimentación y vestuario, el irresistible rendimiento de la industria de las diversiones y de la información, llevan consigo hábitos y actitudes prescritas, ciertas reacciones emocionales e intelectuales que vinculan de forma más o menos agradable los consumidores a los productos y, a través de éstos, a la totalidad. Los productos adoctrinan y manipulan; promueven una falsa conciencia inmune a su falsedad. Y a medida que estos productos útiles son asequibles a más individuos en más clases sociales, el adoctrinamiento que llevan a cabo deja de ser publicidad; se convierte en modo de vida. Es un buen modo de vida —mucho mejor que antes—, y en cuanto tal se opone al cambio cualitativo. Así surge el modelo de pensamiento y conducta unidimensional en el que ideas, aspiraciones y objetivos, que trascienden por su contenido el universo del discurso y la acción, son rechazados o reducidos a los términos de este universo (Marcuse, 1993: 42).

Una de las dinámicas representativas de esta estructura social es la que obedece a la ganancia-producción-consumo, ya que transforma a sus miembros en herramientas, deshumaniza la ciencia y subordina la sensibilidad a los instintos y el intelecto. Esta racionalidad —que el positivismo refuerza en la medida en que excluye todo aspecto no cuantitativo, tildándolo de metafísico, instintivo, incomprensible— se erige como única, se rige por las leyes de la productividad y tiende a reducir toda oposición posible, convirtiéndola en afirmación (Conti, 2011: 16).

Marcuse considera que la cúspide de una sociedad unidimensional es la desublimación institucionalizada, donde los propios miembros absorben la oposición, es decir, cualquier diferencia cualitativa, “el resultado es una atrofia de los órganos mentales adecuados para comprender las contradicciones y las alternativas y, en la única dimensión permanente de la racionalidad tecnológica, la conciencia feliz llega a prevalecer” (1993: 44).

Quienes hacen la política, así como sus proveedores de información de masas, promueven sistemáticamente el pensamiento unidimensional. Su universo del discurso está poblado de hipótesis que se autovalidan y que, repetidas de manera incesante y monopolística, se tornan definiciones hipnóticas o dictados.

El filósofo critica la homogeneización y estandarización de los miembros de la colectividad que, una vez instalados en dicho punto, se vuelven unidimensionales. El desarrollo de la civilización y sus principios tecnológicos truncan el desarrollo del sujeto, su calidad de vida e intelecto.

La consecuencia de esta dinámica, dice el autor, es un ser humano sujeto a principios represivos que se instalan a niveles inconscientes, llevándolo a conducirse de forma irreflexiva y condenándolo a la reproducción automática de su propia represión. Dicho sistema social construye su ‘progreso’ por medio de la esclavitud, la cosificación y la deshumanización, en beneficio de la producción y el consumo en masa.

Los mecanismos que sustentan esta organización social son los mismos que sostienen al hombre unidimensional y lo mantienen en una condición enajenada. A pesar de ello, Marcuse considera posible transformar el sistema con base en dos factores: primero, que la realidad histórica es contingente, es decir, no está conformada de manera per se y, por ende, es cambiante, al tiempo que contiene las condiciones materiales que permitirían renovarla. Y segundo, la represión no elimina las facultades relacionadas con la sensibilidad que se encuentran latentes en el sujeto, mismas que deben ser liberadas de la subordinación de la razón; éste es el primer paso hacia una existencia donde el desarrollo social no sea contrario al de sus integrantes.

Con el afán de afrontar la estructura unidimensional, Marcuse retoma la dimensión estética como un dispositivo que constituye una alternativa para la trasformación del hombre. Esta propuesta vislumbra la formación de características propias de un ser humano libre, así como los conceptos que impulsarían la construcción de una sociedad que no se base en el dominio ni la represión: una nueva antropología.

Cabe mencionar que Marcuse hace constante referencia a los términos ‘sociedad’ y ‘civilización’. Existe una diferencia entre ambos, a pesar de que a grandes rasgos los dos conceptos definen una organización en la cual los individuos se integran a una colectividad que se rige por parámetros científicos, políticos, económicos, culturales e históricos; y que conforman la base del sistema capitalista mediado por la producción y el consumo. ‘Sociedad’ hace referencia al entramado de individuos, y ‘civilización’ se aplica al establecimiento de dicha sociedad en un sistema:

La civilización industrial contemporánea demuestra que ha llegado a una etapa en la que ‘la sociedad libre’ no se puede ya definir adecuadamente en los términos tradicionales de libertades económicas, políticas e intelectuales, no porque estas libertades se hayan vuelto insignificantes, sino porque son demasiado significativas para ser confinadas dentro de las formas tradicionales. Se necesitan nuevos modos de realización que correspondan a las nuevas capacidades de la sociedad (Marcuse, 1993: 32).

El triunfo dela represión voluntaria

Marcuse afirma que, al interiorizar la unidimensionalidad, el hombre adopta un modelo de existencia que oscila entre dos contradicciones: la sociedad industrial que domina la posibilidad de un cambio cualitativo, y las fuerzas que permitirían contrarrestar esta contención. En este sentido, el hombre unidimensional es resultado de la transformación de la persona en instrumento, de la consumación de su enajenación y cosificación; es decir, la entrega voluntaria de su libertad y necesidades.

El filósofo denuncia esta metamorfosis y la relación que guarda con los modelos de producción y consumo, los cuales requieren personas imitativas, sin rasgos propios, inauténticas, antiutópicas y que rechacen los cambios, para que se integren como instrumentos irreflexivos al servicio de la sociedad. Otro rasgo importante de estos individuos es la pasividad que se gesta en su falsa conciencia y su incapacidad para distinguirla de una verdadera, dado que su meta es la adaptación y la mimesis. Una vez que la persona adopta esta segunda naturaleza bajo el dominio de los instintos preestructurados, se vuelve ajena a sus potencialidades liberadoras. El autor afirma que se debe apelar al rescate de dichas potencialidades, las cuales se encuentran latentes, aun cuando han sido reprimidas.

La conciencia libre y las necesidades verdaderas están sometidas en un sujeto que se ha disuelto por voluntad propia en la colectividad para adoptar funciones preestablecidas, y para quien el trabajo es una actividad sin sentido. Es decir, el individuo deja de apelar a la satisfacción de sus requerimientos genuinos, se vuelve ajeno a las labores que efectúa, adopta la mecanización como estilo de vida y anula su conciencia reflexiva para instaurarse en un mundo laboral en el que participa sólo como herramienta. Con los instintos dominados, el sujeto social no atiende sus necesidades auténticas. La represión es el precio que paga por la promesa de una vida mejor, lo cual crea una equivalencia entre el progreso social y la falta de libertad individual.

La sociedad y los sistemas que hacen funcionar la unidimensionalidad inhiben las facultades latentes en el individuo que permitirían fortalecer una conciencia reflexiva, así como la voluntad que pugna por libertad. Una vez que los estándares colectivos se validan en la existencia del sujeto, como consecuencia de la aplicación de los instrumentos de dominación, se instalan en todos los niveles de su vida privada y forman en él una racionalidad específica que determina el fluir cotidiano.

El resultado es una repetición sistemática de conductas mediadas por el consumo desmedido, el despilfarro, la servidumbre y, con ello, la pérdida de libertad. Gracias al establecimiento de su falsa conciencia, la persona se vuelve incapaz de distinguir una condición de dominación de una autónoma: “tanto en Marcuse como en Marx, la alienación significa pérdida de las dimensiones creadoras del hombre y por consiguiente, pérdida de la libertad” (López Sáenz, 1988: 83).

La apropiación de estándares colectivos permite un control sobre quien trabaja para conseguir cierto poder adquisitivo y consumir aquello que, sin serlo, se vuelve una necesidad para él. El correcto funcionamiento del sistema genera un conflicto constante entre requerimientos y satisfacciones.

Las necesidades materiales y culturales tienen su modo de satisfacerse según los intereses de los poderes que implementan estándares para tal fin: colman al sujeto al tiempo que lo privan de independencia, autonomía y oposición. Por ello, la sustancia concreta de la libertad radica en el rescate de los requerimientos genuinos: “tal sociedad puede exigir justamente la aceptación de sus principios e instituciones, y reducir la oposición a la mera promoción y debate de políticas alternativas dentro del statu quo” (Marcuse, 1993: 32).

Marcuse vislumbra opciones para contrarrestar la condición unidimensional y sus implicaciones, dado que considera que las facultades de la sensibilidad e imaginación (subordinadas a la razón instrumental) siguen latentes en el hombre, escondidas por el adoctrinamiento y la falta de autonomía que hacen funcionar a la perfección la civilización industrial, y que incluso logran que la persona se reconozca en las mercancías, “encuentre su alma en su automóvil, en su aparato de alta fidelidad, su casa, su equipo de cocina” (Marcuse, 2014: 48).

Por ello, en su análisis crítico el filósofo apela a develar las herramientas instaladas en el propio hombre unidimensional que lo llevarían a la liberación de este tipo de sistemas. Una de las más importantes es la dimensión estética, potencia y agente para transformar la conciencia por medio del uso integral de las facultades humanas y sus necesidades reprimidas.

El papel dela sociedad

La sociedad que pugna por la reproducción de la unidimensionalidad se caracteriza por imponer hábitos, actitudes y reacciones, tanto emocionales como intelectuales, mediante los estándares establecidos desde la racionalidad tecnológica predominante y manifiesta en el aparato de producción de bienes y servicios, es decir, transporte, comunicación, vivienda, vestimenta e industria del entretenimiento. Así se genera la constante relación entre consumidor y productor, dado que “los productos adoctrinan y manipulan; promueven una falsa conciencia inmune a su falsedad” (Marcuse, 1993: 50). Sin importar su clase social, una vez que las mercancías se vuelven accesibles al individuo éste es adoctrinado y el producto se instala en gran parte de su día a día, se vuelve una totalidad, un modo de existencia estandarizado, ganando terreno y apoderándose del sujeto.

Esta sociedad subsiste gracias a las masas que la hacen funcionar de forma voluntaria. Dicho mecanismo de control, que supuestamente beneficia a la sociedad en su totalidad, toma el desarrollo tecnológico como encarnación de la razón. Cualquier contradicción a dicha imposición se vuelve un absurdo. En este sentido, una de las principales fuentes de represión social la encontramos en las instituciones:

El principio de la realidad se materializa en un sistema de instituciones. Y el individuo, creciendo dentro del sistema, aprende los requerimientos del principio de realidad como los de la ley y el orden, los transmite a la siguiente generación (Marcuse, 2010: 30).

El establecimiento de dichas instituciones contribuye a atrofiar los aspectos anímico y cognitivo del sujeto, al tiempo que lo lleva a mantener un pensamiento utilitarista y destructivo que sustituye sus capacidades estéticas por violencia e insatisfacción. Cuando el individuo ya no es capaz de negar los parámetros represivos sin sentir por ello que se niega a sí mismo, reproduce los valores y necesidades que lo constriñen, “triunfo y final de la introyección: la etapa en la que la gente no puede rechazar el sistema de dominación sin rechazarse a sí mismo, a sus propios valores y necesidades instintivos que los reprimen” (Marcuse, 1969: 25).

La primera alternativa a esta situación consiste en identificar la pertenencia a una sociedad cuyo discurso valida el pensamiento unidimensional de forma sistemática, así como delimitar sus características y categorías para reformular planteamientos que conduzcan hacia posibilidades de cambio. La revolución estética, moral e intelectual es el parteaguas que plantea Marcuse como una forma no violenta de manifestarse contra los valores establecidos, “metas hipócritas u agresivas, contra la blasfema religión de esa sociedad, contra todo lo que ella toma en serio, contra todo lo que predica mientras viola lo que predica” (Marcuse, 1969: 67). En otras palabras,

La moral estética es lo opuesto al puritanismo. No insiste en el daño o la lucha diaria para gente cuyas prácticas de limpieza incluyen la tortura sistemática, el asesinato en masas, el envenenamiento; ni siquiera en la necesidad de tener ropa limpia para hombres que están profesionalmente dedicados a negocios sucios, pero sí insiste en limpiar la tierra de la verdadera basura material producida por el espíritu del capitalismo, así como de este espíritu mismo. E insiste en la libertad como una necesidad biológica: ser físicamente incapaz de tolerar cualquier represión que no sea la requerida para la protección y el mejoramiento de la vida (Marcuse, 1969: 35).

La dificultad para realizar una revolución estética, moral e intelectual se encuentra en los mecanismos que permiten el funcionamiento de una sociedad que obstaculiza cuantitativamente el cambio, además de mantener a las personas aptas para integrarse a un sistema que constituye y sostiene dinámicas destructivas y deshumanizadas desde que nacen hasta que mueren.

El retorno al hombrecrítico

Para lograr un cambio en la estructura unidimensional, el sujeto debe cuestionar y analizar los intereses y valores que cultiva la mayoría hasta reconocer aquello que no representa ni se relaciona con sus propias inclinaciones o necesidades: “tendríamos que concluir que liberación significaría subversión contra los intereses prevalecientes de la gran mayoría de la gente” (Marcuse, 1969: 25).

Para llevar a cabo tal ejercicio de reflexión, Marcuse propone poner atención en las facultades que han sido subordinadas a la razón instrumental: sensibilidad, instintos, libertad como necesidad, imaginación, y su correspondiente dimensión estética. Esto con el fin de lograr una relación distinta con la realidad que permitiría la construcción de una conciencia libre. De este modo, las fuerzas sociales que pugnan por la unidimensionalidad quedarían apartadas del hombre por él mismo, y con ello los estándares que no corresponden a una existencia libre se rechazarían. La unidimensionalidad no sería entonces la única alternativa de vida y el nuevo sujeto pugnaría por una realidad distinta a la que vive, una donde los valores no favorezcan la violencia o la destrucción, y no sea necesario luchar constantemente por la existencia.

Según el filósofo, lo anterior sería posible gracias al establecimiento de una moral dirigida por un entendimiento que se fortalezca tanto con las facultades intelectuales como con las sensoriales. Esto crearía una racionalidad que no respondiera a la instrumentalización sino a la dimensión estética, donde las relaciones no se encontraran mediadas por el utilitarismo. Por ende, la oposición entre imaginación y razón, y entre pensamiento poético y científico, tan común en nuestra sociedad, no tendría cabida. Con estos nuevos criterios en la cotidianidad, nacería un principio de realidad “bajo el que se combinaría una nueva sensibilidad y una inteligencia científica desublimada para la creación de un ethos estético” (Marcuse, 1969: 31).

En este punto se puede observar la importancia que tiene para Marcuse la dimensión estética, ya que es ahí donde la creatividad y la imaginación juegan un papel preponderante en la sustitución de la razón instrumental. La estética es la herramienta indispensable para transformar la conciencia del hombre unidimensional. La sensibilidad a la que el filósofo aspira es integral, es decir, compete tanto a las facultades del intelecto como a las corporales, y es congruente con las necesidades personales, pero sin violentar las de la colectividad: “el término ‘estético’, en su doble connotación de perteneciente a los sentidos y ‘perteneciente al arte’, puede servir para designar la cualidad del proceso productivo-creativo en un medio ambiente liberal” (Marcuse 1969: 31).

El planteamiento del filósofo apunta a potencializar todas las funciones del sujeto para su beneficio y el de sus relaciones sociales, así como a abolir el sistema de servidumbre y generar un compromiso vital de lucha por valores que lleven a una existencia humana libre. Entre otros aspectos, lo que se busca es implementar una nueva educación; abrir camino a la convivencia entre la técnica y el arte, el trabajo y el ocio, la necesidad y la libertad; y rescatar las fuerzas de transformación alojadas en la percepción, la sensibilidad, la imaginación creadora y la acción. Con ello se pretende contrarrestar la creciente tendencia a satisfacer las necesidades por medio de un sistema autoritario.

Marcuse afirma que, a pesar de las dificultades que implica combatir la unidimensionalidad, los medios para lograr un cambio se encuentran latentes en el sujeto. A lo largo de la historia se han registrado múltiples manifestaciones de hombres que con sus movimientos y organizaciones se rebelaron contra el orden establecido. Algunos se expresaron contra la guerra, el uso desmedido de los recursos naturales, la contaminación, las políticas gubernamentales y el uso de la violencia y la censura. Muchos fueron absorbidos por el propio sistema en algo que Marcuse llamó ‘paraísos artificiales’, es decir, se viciaron y continuaron sometidos a las leyes sociales establecidas. Esto nos muestra dos cosas: por un lado, que es posible que la conciencia supere la unidimensionalidad y, por otro, que mal dirigida la propia sociedad la consume:

La conciencia de la necesidad de semejante revolución en la percepción, de un nuevo aspecto sensorial, constituye quizás el fondo de verdad en la búsqueda psicodélica.2 Pero se vicia cuando su carácter narcótico depara una liberación temporal no sólo respecto a la razón y la racionalidad del sistema establecido, sino también de esa otra racionalidad que es la que debe cambiar el sistema establecido; cuando la sensibilidad es relevada no sólo de las exigencias del orden existente, sino también de las de la liberación misma. Intencionalmente no comprometido, el alejamiento crea sus paraísos artificiales dentro de la sociedad de la que se aleja. Así permanecen sujetos a las leyes de esta sociedad, que castiga las actuaciones no eficientes (Marcuse, 1969: 43).

Absorber a quienes intentan cambiar su realidad social es un reflejo del modelo moral que rige el sistema capitalista. Asimismo, representa las estipulaciones impuestas al sujeto en un intento (consumado) de determinación y dominio. Marcuse asegura que la moral estética representa lo contrario a la moral de esta civilización.

Se puede concluir que la imposición de los modelos colectivos que afectan la propia estructura moral de los sujetos los llevan a aceptar y actuar alineados a los parámetros establecidos por el propio sistema, pero dada la condición histórica de dichas determinaciones es posible encontrar modos diferentes de existencia y manifestaciones individuales o grupales que permitan una moral distinta, es decir, arraigada a funciones creativas y estéticas.

Apropósito dela estética

La sensibilidad es, entonces, el factor rector del cambio, dado que funge como eje de la creatividad. Al liberarse de la razón instrumental, la estética escapa de las determinaciones sociales, permite la construcción de modelos alternos y, en este caso, de una nueva moral, indispensable para la recuperación de la conciencia libre:

La nueva sensibilidad, que expresa la afirmación de los instintos de vida sobre la agresividad y la culpa, nutriría, en una escala social, la vital urgencia de la abolición de la injusticia y la miseria, y configuraría la ulterior evolución del nivel de vida (Marcuse, 1969: 30).

Pensemos que “el parentesco viejísimo de técnica y arte ha sido, naturalmente, desgarrado en el proceso histórico; la técnica se quedó en transformación del medio ambiente real, el arte fue condenado a la configuración y transformación” (Marcuse, 1986: 78). Sin embargo, gracias a una nueva sensibilidad, las fuerzas sociales que pugnan por un individuo unidimensional no podrían subsistir y quedarían eliminadas. Con ello, el sujeto sería capaz de crear ciencia y tecnología para la protección y goce de la vida, la técnica volvería a ser creativa, y la realidad se representaría como arte.

El filósofo plantea que los sentidos proveen a la imaginación del material de la experiencia. La sensibilidad se vuelve parte activa del conocimiento gracias a dos polos: la capacidad de creación libre y la razón. Todas las facultades juegan un papel importante en la construcción de un conocimiento humano integral, sin descartar a la razón ni subordinarse a ella.

Recuperar el plano estético, así como la capacidad imaginativa y creativa, augura relaciones humanas no mediadas por el mercado, la explotación o la competencia; y permite adoptar un trabajo que no represente una lucha diaria por existir. Gracias a la sensibilidad podemos percibir realidades alternas a la impuesta, posibles en la proyección de la imaginación. Marcuse afirma que las cualidades estéticas inmersas en el entramado social “solicitan una dimensión de satisfacción que sólo puede crearse en la lucha contra aquellas instituciones que, por su mismo funcionamiento, niegan y violan estos requerimientos” (1969: 34).

El filósofo observa que las necesidades estéticas arremeten contra lo establecido gracias a que escapan de los estándares de la dominación y los parámetros de la colectividad. En la medida en que el sujeto produce imágenes de libertad, accede a realidades que responden a sus necesidades genuinas y fomenta acciones subversivas contra el sistema y su moral.

La imaginación creadora, en convenio con la técnica, permite vislumbrar nuevas posibilidades de existencia y transformar materialmente el entorno. Al retomar el parentesco entre la técnica y el arte, la primera adquiere un nuevo sentido, mientras que el arte sale de su aislamiento abstracto y subjetivo. Así, es posible direccionar el camino hacia la transformación de la conciencia del hombre unidimensional. De este modo, la técnica y sus producciones dejan de ser un medio para la dominación:

La transformación radical de la sociedad implica la unión de la nueva sensibilidad con una nueva racionalidad. La imaginación se vuelve productiva si se convierte en el mediador entre la sensibilidad, por una parte, y la razón teórica tanto como la práctica, por otra parte, y en esta armonía de facultades (en la que Kant vio la prueba de la libertad) guía la reconstrucción de la sociedad (Marcuse, 1969: 43).

Conclusiones

Marcuse alerta de que la subordinación de la sensibilidad a la razón instrumental se encuentra entre las condiciones particulares que ensombrecen a la sociedad actualmente. Esto se refleja en la oposición entre las ciencias humanas y artísticas y aquellas a las que se ha llamado ‘duras’. La disputa entre disciplinas continúa, mientras ambas luchan por ganar terreno. El sometimiento del que habla el filósofo se refleja en nuestra sociedad, en sus procesos de producción, así como en las relaciones humanas, de las cuales existe una tendencia que se inclina por el mercado y la cosificación.

Es necesario retomar el desarrollo social guiado por la imaginación productiva, la des-estandarización de la moral represiva, la correcta expresividad de la dimensión estética del sujeto, así como de todas su facultades a favor de sí mismo y, en consecuencia, de sus relaciones con los otros integrantes de la sociedad. Plantear estos aspectos a cada condición particular ayudaría a que el hombre se alejara de la mecanización y su carácter instrumental, para pasar a ser un supervisor, más que un agente de producción.

Marcuse intenta difundir las herramientas conceptuales que permitirían un cambio material del hombre y la sociedad por medio de la educación. Esta tarea estaría a cargo de los intelectuales y pensadores críticos, dado que, como se ha visto, el hombre unidimensional posee las capacidades de su propia liberación.

También se requiere pugnar por una apropiada educación para dar a conocer entre las nuevas generaciones los instrumentos teóricos que les permitan criticar la realidad mediante estándares morales que surjan desde la dimensión estética. De este modo, se “pretende contrarrestar la engañosa neutralidad y la enseñanza a menudo simplemente apologética, y dotar al estudiante de los instrumentos conceptuales para realizar una crítica sólida y a fondo de la cultura material e intelectual” (Marcuse, 1969: 65).

Con ello, tendría sentido distinguir entre conciencia falsa y verdadera, interés real e inmediato. Sin embargo, esta diferencia ha de ser validada, los hombres deben llegar a verla y encontrar su camino desde la falsa conciencia (impuesta por la colectividad) hasta la verdadera (reflexiva, surgida desde el propio sujeto). Dicha aspiración surge al identificar que las necesidades inventadas se han gestado en el seno del progreso social. Su fachada niega los requerimientos genuinos, así como la sensibilidad y las capacidades, a las cuales transforma en represión, perversión, destrucción y mutilación del organismo.

Marcuse propone el rescate de la dimensión estética para el rescate del sujeto unidimensional, de su racionalidad integrada con las facultades que reprimidas mutilan su existencia, en virtud de una relación diferente tanto con su mundo como en sus relaciones. A grandes rasgos, es posible estar de acuerdo en que las transformaciones que caracterizan las sociedades en las que se despliega la alienación del hombre, incluida la forma cosificada de sus relaciones, se derivan de un rasgo propio del surgimiento de las sociedades modernas, que ya los románticos habían señalado: la separación metódica de los instintos y de la razón, del pensamiento y el sentimiento (Conti, 2011: 16).

Para cerrar el presente trabajo, se subraya que Marcuse busca enaltecer las facultades desterradas del desarrollo de la civilización, las cuales no obedecen a los estándares de la razón instrumental, sino que la complementan. El conocimiento humanizado debe ser instituido por una persona que se anexe a la colectividad no como un utensilio de trabajo sino como un ser humano pleno, que encuentre en la estética un modelo que le permita cambiar su realidad. La sensibilidad y la imaginación deben fungir como agentes de transformación que permitan crear relaciones auténticas no mediadas por el capital, que surjan entre seres libres reproducidos desde la educación.

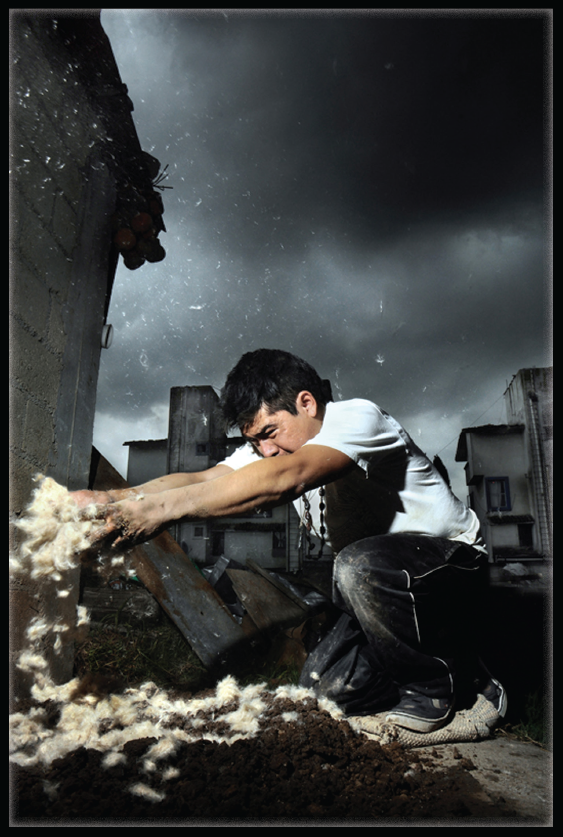

Serie La memoria del barro (2016). Fotografía: Fernando Óscar Martín.

Prohibida su reproducción en obras derivadas.

Serie La memoria del barro (2016). Fotografía: Femando Oscar Martín.

Prohibida su reproducción en obras derivadas.

Referencias

Conti, Romina (2011), “La desalienación estética en Schiller y Marcuse. Un retorno sobre el problema de la racionalidad mutilada”, Tópicos, núm. 21, disponible en: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1666-485X2011000100003

López Sáenz, M. Carmen (1988), “La crítica de la racionalidad tecnológica en Herbert Marcuse”, Enrahonar, núm.14, pp. 81-93.

Marcuse, Herbert (1986), Contrarrevolución y revuelta, México, Cuadernos de Joaquín Mortiz.

Marcuse, Herbert (1969), Un ensayo sobre la liberación, México, Cuadernos de Joaquín Mortiz.

Marcuse, Herbert (1993), El hombre unidimensional. Ensayo sobre la ideología de la sociedad industrial avanzada, Buenos Aires, Editorial Planeta.

Marcuse, Herbert (2010), Eros y civilización, Barcelona, Crítica.

Notas

Notas de autor