Aguijón

Análisis semiótico-cognoscitivo del arte rupestre de La Pasiega

Semiotic-cognitive analysisof the cave paintingsin La Pasiega

Análisis semiótico-cognoscitivo del arte rupestre de La Pasiega

La Colmena, núm. 100, pp. 81-91, 2018

Universidad Autónoma del Estado de México

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional.

Recepción: 04 Septiembre 2018

Aprobación: 10 Diciembre 2018

Resumen: El análisis del arte rupestre puede arrojar información acerca de ciertos comportamientos que revelan un pensamiento simbólico altamente desarrollado en grupos anteriores al humano moderno. A partir del concepto de ‘signo icónico germinal’, derivado de las propuestas semióticas de Umberto Eco y de diversos neurocientíficos, trataremos de describir determinados procesos cognitivos de los pintores paleolíticos. Finalmente, abordaremos un conjunto de rasgos visuales pertinentes presentes en algunas pinturas zoomórficas de La Pasiega, en Cantabria (España).

Palabras clave: Paleolítico, arte prehistórico, pintura rupestre, semiología, iconografía.

Abstract: The analysis of cave paintings may shed light on certain behaviors that reveal a highly developed symbolic thinking in groups predating modern humans. From the concept of ‘germinal iconic symbol’, derived from Umberto Eco’s semiotic proposals and a number of neuroscientists, we will try to describe certain cognitive processes of the Paleolithic painters. Finally, we will approach a set of relevant visual features present in some zoomorphic paintings in La Pasiega, in Cantabria (Spain).

Keywords: Palaeolithic, prehistoric art, rock paintings, semiology, iconography.

Introducción

Muchas de las pinturas rupestres encontradas hasta el momento presentan, entre otras imágenes, animales en diferentes contextos: en escenas de caza o pastoreo, en corrales, acompañando al ser humano o, simplemente, como si estuvieran posando para el artista. A pesar de las distancias físicas y temporales existentes entre ellas, es posible detectar ciertas constantes morfológicas, rasgos visuales pertinentes1 que se han mantenido más o menos sin variaciones hasta nuestros días. Hablamos de las cuevas de Altamira (España), Lascaux y Chauvet-Pont d’Arc (Francia), Tassili n’Ajjer (Argelia), Mashonaland (Zimbabue), Kakadu (Australia), la Sierra de San Francisco (México), entre otras.

Se ha escrito mucho acerca de las pinturas rupestres desde que comenzaron a descubrirse en la segunda mitad del siglo XIX. Uno de los primeros trabajos conocidos es Breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de la provincia de Santander (1880), del español Marcelino Sanz de Sautuola, ‘aficionado a la paleontología’2 y descubridor de la cueva de Altamira. En cuanto a las investigaciones sobre las pinturas del Paleolítico Superior europeo (ca. 37 000 a 12 000 años AP),3 consideradas por mucho tiempo las más antiguas, podemos hablar de tres grandes fases. En la primera, ubicada durante la segunda mitad del siglo XIX, se indica la presencia del carácter lúdico e inocente de las obras, así como su carencia de sentido (Lombo Montañés, 2015: 8-9). En la segunda, que va de 1903 a 1990, se menciona su significado sagrado de aspecto mágico-utilitario (Lombo Montañés, 2015: 9-10), es decir, para la realización de prácticas rituales religiosas con el fin de obtener una buena caza (Hauser, 1998: 11-13). La última fase, que inicia en 1990, se caracteriza por la detección de múltiples significaciones en las pinturas (Lombo Montañés, 2015: 10-11). Como es habitual, los límites temporales no siempre se ajustan a los hechos. Peter John Ucko, Andrée Rosenfeld (1967) y Alexander Marshack (1972) se han referido ya a la variedad de sentidos que se concentran en diferentes obras parietales o de otro tipo (grabados en hueso o piedra, etcétera).

Atender a las significaciones de las creaciones que nos ocupan permitirá la comprensión de determinados comportamientos culturales y procesos cognitivos de los autores. De igual modo, hará posible localizar ciertos rasgos visuales pertinentes o constantes icónicas que, en algunos casos y bajo cierta perspectiva, han permanecido codificados hasta nuestros días.

No afirmamos que los rasgos arriba mencionados constituyen prototipos o arquetipos. Se trata más bien de trazos específicos que, dentro de determinadas convenciones culturales, nos han permitido identificar algunos animales y no otros. Como es obvio, no todos hemos tenido la misma concepción de un animal determinado. A pesar de ello, estas abstracciones esquemáticas presentan un grado de codificación tal que nos remite a un elemento del universo del que reconocemos nociones denotativas similares a ‘animalidad’, ‘equinidad’ o ‘bovinidad’.

Existen tres propuestas que guían nuestro trabajo. La primera es la del neuropsicólogo colombiano Alfredo Ardila, de la Universidad Internacional de Florida, quien considera que:

La búsqueda de universales ha guiado una parte importante de las actividades antropológicas y lingüísticas durante las últimas décadas. La antropología y la lingüística han partido de tres diferentes enfoques, intentando reconstruir la forma de vida del ser humano prehistórico […]

Esas tres perspectivas (el uso de hallazgos arqueológicos; el encontrar características comunes al momento de comparar diferentes grupos humanos y el estudio de un grupo humano existente, similar en ciertos parámetros a grupos prehistóricos) son potencialmente prácticas y, de hecho, se han aprovechado en investigaciones neurofisiológicas, aunque de una manera restringida.

[…] Podemos intentar reconstruir cómo pudieron haber sido ciertas características neurofisiológicas hace varios miles de años a partir de algunos hallazgos arqueológicos. Por ejemplo, podemos estudiar la destreza del ser humano del Neolítico a raíz de restos pictóricos (2012: 9-10).

Ardila habla de la búsqueda de universales y de reconstruir, a raíz de esos hallazgos, características neurofisiológicas de los actores humanos (o protohumanos, según sea el caso). El término ‘universales’ implica un alto riesgo, no obstante, muchas culturas comparten una serie de prácticas discursivas y no-discursivas en las que se pueden identificar determinadas constantes.

La segunda propuesta que se retoma en este artículo proviene del neurocientífico cognitivo francés Stanislas Dehaene, de la Universidad de Oregon, Estados Unidos, quien afirma:

Las pinturas rupestres más antiguas —por ejemplo, en la cueva de Chauvet, en el sur de Francia, de hace 33 000 años— ya dan muestra de formas gráficas sofisticadas. Los primeros Homo sapiens descubrieron muy temprano que podían evocar la imagen reconocible de un objeto o un animal a través de unos pocos trazos en un hueso, en arcilla, en un acantilado o en la pared de una cueva, y que era suficiente dibujar los contornos más importantes (2014: 219-220).

Dehaene toca un punto importante: el uso de pocas líneas, las más representativas, para hacer reconocible una imagen. Tanto este investigador como Ardila conciben el arte rupestre como un conjunto de documentos (textos)4 portadores de información, capaces de hablarnos de formas de vida y de rasgos visuales pertinentes, los cuales, como ya hicimos mención, consideramos constantes hasta nuestros días bajo determinadas circunstancias culturales.

La tercera propuesta que guía este trabajo es la investigación sobre iconicidad que Umberto Eco expuso en Kant y el ornitorrinco, de 1997. Desde el punto de vista de la semiótica, la formación de signos icónicos y su posterior materialización en obras plásticas habla de procesos cognoscitivos altamente complejos.

En el primer apartado de este artículo se presentan algunos datos referentes a la cueva de La Pasiega. En un segundo momento revisamos la noción teórica de iconicidad. En la tercera sección se analizan los posibles procesos cognoscitivos de un pintor ideal del Paleolítico europeo al momento de realizar su trabajo. Finalmente, se estudian los rasgos visuales pertinentes de una selección de figuras animales ubicadas en la caverna arriba citada.

La Pasiega

Nuestro criterio al momento de escoger esta gruta no se guio por argumentos plenamente objetivos. En principio sospechamos que, a pesar de pertenecer a diferentes épocas, muchas de las obras que se encuentran en su interior podrían ser de las más antiguas en su tipo. Lo anterior se debe a los análisis que ha realizado Dirk Hoffmann y su equipo en una de las secciones de la cueva, así como al número reducido de trazos simples rojos, que incluyen esquemas en forma de escalera. Mediante la datación de la serie de uranio y torio (U-Th dating) en las capas de carbonato que cubren obras de La Pasiega, Maltravieso (Extremadura) y Ardales (Andalucía), Hoffmann confima que su antigüedad se remonta, al menos, a 64 800 años (Hoffmann et al., 2018: 913). Esto podría indicar que un grupo de neandertales, y no cromañones, fue el responsable de las obras. Por otro lado, la simplicidad de las pinturas nos pareció útil para explicar nuestra teoría. Aunque era posible estudiar otras cavernas, como las ya mencionadas de Extremadura o Lascaux, el hecho de que La Pasiega sea un lugar poco conocido nos hizo inclinarnos finalmente por ella.

La gruta que aquí nos compete pertenece a un conjunto compuesto por un total de cinco sitios. El resto son: Las Monedas, Las Chimeneas, El Castillo y La Cantera. Se ubican en Puente Viesgo (Cantabria), al norte de la Península ibérica. En 1911, los paleontólogos Hugo Obermaier y Paul Wernert, alemán y francés respectivamente, descubrieron La Pasiega. La gruta tiene una longitud aproximada de 400 metros y cuenta con cuatro áreas.5 Tres de ellas son las más importantes: A, B y C. Sus descubridores, junto con el arqueólogo español Hermilio Alcalde del Río, fueron los que dieron nombre a cada una de las galerías y describieron su topografía y contenido en el libro La Pasiega á Puente-Viesgo (Santander) (Espagne), de 1913. Las obras artísticas que contiene son, principalmente, “pinturas en rojo y negro —que incluyen figuras de animales, signos lineales, signos claviformes [en forma de clavos], puntos y posibles esquemas antropomórficos— además, hay grabados de animales y de formas lineales” (Hoffman et al., 2018). Parte de la fauna representada consiste en caballos, bisontes, uros (bóvido extinto), ciervos, renos, cabras y algunas aves.

Las obras que analizamos en este artículo pertenecen a las galerías A y C, cuya datación nos remonta, en su mayoría, al Solutrense (entre 19 000 y 15 000 años AP, aproximadamente). Sólo algunas pinturas podrían pertenecer a los inicios del Magdaleniense6 (ca. 15 000 años AP). En ambos casos, estamos situados en el Paleolítico Superior europeo.

Iconicidad

La discusión para definir la iconicidad presenta algunos problemas graves que han evitado una mejor comprensión de dicho fenómeno. Como bien afirma Eco (2000: 290), debemos descartar la suposición inocente de que existe una relación directa entre el referente (cualquier elemento del universo, presente o ausente, objetivo o subjetivo, conocido o desconocido) y el propio signo icónico. Entre el primero y el segundo media una serie de convenciones sociales que han ‘naturalizado’ dicha correspondencia. Pongamos un ejemplo. Cuando en español llamamos ‘pata de la mesa’ a una de las partes que sostiene dicho objeto estamos expresando una metáfora: transferimos determinadas propiedades formales y funcionales de la extremidad de un animal cuadrúpedo (sea éste una vaca, un caballo o algo similar) hacia dicho componente de la mesa. Si analizamos detenidamente no encontraremos similitud alguna entre ambos objetos: la pata del animal es flexible, orgánica, cubierta por una piel con pelambre, entre otras características. ¿Cuál de las anteriores particularidades existe en la pata de la mesa? Ninguna. Sin embargo, las convenciones sociales transmitidas por generaciones guardan información sobre rastros discursivos relativos a asociaciones morfológicas (verticalidad) y funcionales (capacidad para sostener un cuerpo determinado). Umberto Eco aclara:

Si el signo icónico tiene propiedades en común con algo, no es con el objeto sino con el modelo perceptivo del objeto; puede construirse y ser reconocido por medio de las mismas operaciones mentales que realizamos para construir el objeto de la percepción, con independencia de la materia en la que se realizan esas relaciones (1999b: 202).

El ‘modelo perceptivo’ puede ser una imagen mental, en este caso visual, que forma parte del fenómeno del ‘iconismo primario natural’ (Eco, 1999a: 127). Reconocemos la percepción, esto es, una sensación o un fenómeno cognoscitivo concreto —formado a partir de un estímulo pertinente, ya sea un referente, el recuerdo de ese referente o la indicación, por parte de otra persona, de dicho referente (presente o ausente, objetivo o subjetivo, conocido o desconocido)—, como un signo icónico germinal (SIG), base de gran parte de los procesos de semiosis. El SIG no mantiene plena similitud con lo que Umberto Eco (1999a: 152) llamó Tipo Cognitivo (TC) después de reformular el iconismo primario natural a partir de las propuestas de Kant y Peirce, principalmente. El TC no es solamente una imagen, sino “que puede corresponder también a guiones o a diagramas de flujo para reconocer una secuencia de acciones” (Eco, 1999a: 198). Así es como nosotros concebimos un icono, ya sea estático o dinámico. El dinamismo considera construcciones algorítmicas; secuencias de palabras, sonidos, imágenes, gestos, posturas; recuerdos de olores, sabores, propriocepciones, sensaciones táctiles, en fin. El elemento que agregamos concierne a procesos biológicos propios del ser humano. Conforme avancemos, la comprensión de nuestra herramienta teórica será mejor.

Procesos cognoscitivos de los artistas paleolíticos

Afirmar que determinados especímenes del presente o de la Prehistoria cuentan o no con un pensamiento simbólico implica el riesgo de adoptar una posición demasiado antropomórfica o, en su defecto, antropocéntrica. ¿Un chimpancé que utiliza una varita para atrapar hormigas recurre a un pensamiento simbólico,7 aunque sea rudimentario? ¿Es posible considerar la varita como un signo? No podríamos responder negativamente ambas preguntas. Creemos, empero, que lo importante es dar cuenta de los procesos en los que existe aprendizaje y analizarlos desde varias disciplinas, con el fin de aportar conceptos cada vez más funcionales.

Debemos entender que el aprendizaje está fuertemente unido a los procesos evolutivos. Así, resultaría injusto compararse con nuestros ancestros, proto y humanos, dada la creciente complejidad de las circunstancias en cuanto a la relación con el entorno y la amplitud de la capacidad reflexiva de cada especie. De alguna manera, todos ellos resolvieron y sortearon con cierta eficiencia muchos de sus problemas y obstáculos, a tal grado que nosotros somos, en gran medida, resultado de su esfuerzo.

Que los seres paleolíticos pintaran en las cuevas ya es en sí un comportamiento que desvela una serie de competencias especializadas, como aprendizaje, memoria, abstracción, generalización, visión selectiva, proyección a futuro, toma de decisiones, procedimientos algorítmicos, coordinación motriz fina, así como elaboración de utensilios y materiales. Estas habilidades no nos son ajenas. Además, las capacidades enumeradas evidencian que el desarrollo cerebral no se distancia del corporal: la destreza para manipular un pincel por primera vez está asociada íntimamente a la aparición de nuevas rutas neuronales; una no puede darse sin la otra.

Debe tomarse en cuenta que ejercer la plástica debió fomentar en los artistas la creación de espacios en los que compartían experiencias, conocimientos, estrategias, emociones y sentimientos, sin importar si tenían alguna forma de comunicación oral rudimentaria (protolenguaje). El aprendizaje puede transmitirse, entre otras modalidades, mediante la imitación, sonidos, señas elementales o exteriorizaciones.8 A partir de los estudios de Giacomo Rizzolatti, Vilayanur S. Ramachandran (2012) explica la existencia de ‘neuronas espejo’ presentes durante el fenómeno de imitación en monos y, muy posiblemente, en humanos. La imitación parte de la empatía que un observador (‘aprendiz’) siente hacia el ejecutante de las acciones. Las neuronas espejo pudieron haber sido impulsoras del llamado ‘Gran salto adelante’.9 Esta teoría ayuda a sustentar investigaciones que buscan demostrar la existencia de un pensamiento simbólico en especies no humanas.

Por elementales que sean los sonidos y las exteriorizaciones, presentan una doble articulación, como cualquier lengua moderna. Por ejemplo, si señalamos con el índice un objeto concreto (gesto deíctico) (Tomasello, 2013: 54), atraeremos la atención de nuestro interlocutor para guiarlo en la dirección que indicamos. Esta persona sabrá que nos referimos a dicho objeto y no a otro, y deducirá que tal vez nuestra intención es que lo acerque hacia nosotros, lo observe o simplemente lo maniobre. El acompañamiento de sonidos y otras exteriorizaciones ayudará a especificar nuestro propósito. Todo el acto comunicativo hace las veces de un significante en el que subyace el significado del referente —asignado mediante convenciones sociales—. Ambos elementos propiciarán la formación de un SIG, más o menos preciso, en la mente del receptor; ese signo detonará la acción posterior. Aquí está presente la doble articulación y, por lo tanto, un proceso semiósico, pues el objeto se convierte en signo de otra cosa diferente de él con capacidades comunicativo-significativas.

Trataremos de explicar algunos procedimientos cognoscitivos de un pintor paleolítico ideal, cuyo pueblo habitaba en las cercanías de La Pasiega. Cuando un miembro de esa especie (que llamaremos N) se enfrentó por primera vez a un animal de los que, posteriormente, representaría su respectivo esquema pictórico en las paredes de la gruta, se formó un SIG que contenía algunos detalles morfológicos de dicho ejemplar, lo que hemos llamado rasgos visuales pertinentes. No importa si el encuentro fue casual o intencional. Los posteriores contactos permitieron que el SIG individual de N fuera haciéndose cada vez más complejo. No descartamos que el aprendizaje adquirido por N acerca de otros animales y elementos del universo lo ayudara a codificar la nueva información. Los conocimientos memorizados se compararon con los recién adquiridos, lo cual permitió que se destacaran rasgos visuales pertinentes de un SIG sobre los de otro, y así se lograra mayor especificidad cognoscitiva.

Si los cazadores de su grupo obtuvieran un ejemplar de la misma categoría, nuestro personaje conocería parte de la anatomía del animal, su sabor, ciertas texturas, etcétera. Compartiría con el resto de la comunidad esa información y otras particularidades (dónde se encuentra regularmente, qué come, algunas de sus costumbres, sus formas de reproducción, cómo usar su piel y huesos). Eco llama a esto ‘contenido nuclear’ (CN): “un fenómeno de acuerdo comunicativo” (1999a: 161) en el que cada individuo expresa su propio SIG (TC para Eco), que coincide con el de los demás sujetos en varios puntos debido a las convenciones sociales. Según lo anterior, el SIG es subjetivo y el CN, colectivo.

Posteriormente, cuando N aprendió a pintar y se reunió con sus compañeros en la cueva, intercambió ‘contenidos molares’ (CM) acerca del animal —genérico para cada uno, mas no completamente diferente entre ellos—, los materiales —pinturas, aglutinantes—, los utensilios —maderas y pelo para los pinceles— y las características de las rocas. Todos estos elementos estarían debidamente codificados por el grupo y por los artistas antecesores (quienes transmitieron parte de ese saber). Hablamos aquí de un ‘conocimiento complejo’ (Eco, 1999a: 165), es decir, un saber especializado y fragmentado que el resto de los miembros de la población quizás desconocía. La sociedad en la que N se desenvolvió pudo, por lo tanto, presentar una división del trabajo.

Durante los procedimientos descritos, N ya habría memorizado con cierto detalle una gran variedad de rasgos visuales pertinentes del animal genérico en cuestión: aquí aparecen la abstracción y la generalización. Su SIG es, en consecuencia, especializado, lo que quiere decir que ninguno de los pintores confundiría un toro o un bisonte con un uro. Además, ese SIG le dictaría a N las instrucciones para trazar el esquema del animal.10 La participación de dicho SIG es determinante, pues no sería práctico llevar el modelo al interior de una cueva y mantenerlo quieto para poder dibujarlo. Tampoco resultaría sencillo usar el cuerpo sin vida del animal o ponerlo bajo el efecto de una droga.

Queremos poner en claro que el SIG genérico no puede ser completamente igual entre un individuo y otro. Supongamos que N y su grupo tuvieran una constitución del sistema nervioso central idéntica a la del ser humano moderno (cosa que, debido a los procesos evolutivos, no es posible). Lo anterior indicaría que visualmente percibiríamos lo mismo que los demás en todo momento. El conocido neurobiólogo chileno Francisco J. Varela, y sus compañeros Evan Thompson y Eleanor Rosch, llegan a una conclusión reveladora:

Las operaciones cognitivas parecen ser de dos clases: una es universal para nuestra especie y la otra es específica de ciertas culturas […] la cognición depende de las experiencias originadas en la posesión de un cuerpo con diversas aptitudes sensorio-motrices […] estas aptitudes sensorio-motrices están encastradas en un contexto biológico, psicológico y cultural más amplio (2011: 199-200 y 202-203).

En consecuencia: “los colores [y las formas] que vemos no están localizados en un mundo pre-dado sino en el mundo percibido que emerge a partir de nuestro acoplamiento estructural” (Varela, Thompson y Rosch, 2011: 194-195) [las cursivas son nuestras]. Entonces, si hiciéramos a un lado lo concerniente al sistema nervioso central, las experiencias de cada uno serían suficientes para echar abajo la noción de igualdades perceptivas. No obstante, la cultura compartida permite encontrar ciertos signos constantes. Además, el SIG no puede ser totalmente inalterable, ya que cambia a lo largo del tiempo debido a la experiencia individual. Esto mismo se aplica también para el caso de los prototipos y arquetipos que mencionamos en la introducción.

Al momento de pintar, N debió concebir un plan a futuro, tal vez imaginó el producto terminado y su función social dentro de los rituales de caza. Quizá pensó en cada uno de los pasos para realizar la pintura —la consecución de los materiales y utensilios, la selección de la roca, el tamaño de la obra, la manera de trazarla, su relación con el resto del complejo pictórico—. En esta parte del proceso debió establecer reglas muy claras: para empezar a trazar el boceto del animal es necesario contar con los materiales, los utensilios y el espacio idóneo.

Entre los factores que permitieron a N pertenecer al grupo selecto de artistas encontramos la adquisición de habilidades cognoscitivo-motrices (ideomotoras), como saber manejar el pincel con destreza y poder moverse en el área de trabajo sin estropear los materiales ni entorpecer las actividades de los demás. Esto requiere la existencia de rutas neuronales muy particulares. Pintar en las cuevas se volvió una acción tan compleja que muchos de los seres humanos actuales no podríamos realizarla sin antes haber tenido varios años de aprendizaje formal.

Reparemos en los siguientes cuestionamientos: ¿por qué los artistas paleolíticos no confundieron un toro con un caballo o un uro?, ¿por qué nos queda claro que el caballo que pintaron no es muy diferente a la concepción o modelo más o menos recurrente que hoy tenemos, individual y colectivamente, del objeto del universo llamado ‘caballo’?11 Para responder ambas preguntas debemos pensar en la abstracción y generalización de algunas características morfológicas contenidas en el modelo icónico subjetivo (o SIG) de un determinado animal.

En la construcción de un SIG median determinadas convenciones culturales (conocimiento adquirido), la experiencia personal y los procesos biológicos (del cerebro y el resto del cuerpo) propios del ser humano. Así, no es posible “construir arbitrariamente el esquema12 de una cosa aunque de esa cosa sean posibles diferentes representaciones esquemáticas” (Eco, 1999a: 140). Mediante el contacto transindividual (comunicación de CN y de CM) y el aprendizaje, dicho modelo icónico subjetivo va modelizándose y puede llegar a ser similar —no idéntico, como ya referimos— a otros en algunos aspectos. Estamos hablando de la cultura como espacio compartido cuyas fronteras son flexibles.

Las limitaciones de los sentidos complementan la creación del SIG. La herencia (evolución) y el propio desarrollo individual permiten la conformación de una ‘arquitectura’ dinámica y específica del cerebro en cada ser. Esa estructura única presenta restricciones genéticas de diversa índole (por ejemplo, la incapacidad de apreciar el espectro electromagnético en su totalidad). No obstante, la creación de ‘prótesis’ (Bartra, 2008), es decir, herramientas, conceptos, sistemas de pensamiento, comportamientos y demás productos culturares, ha facilitado la relación con el entorno, con la otredad.

En resumen, las habilidades de memoria de N se pueden dividir en tres grandes grupos: memoria semántica —procesamiento del conocimiento adquirido, ya sea general (CN) o especializado (CM)—; memoria procesal —encargada del desarrollo de las habilidades ideomotoras—; y memoria episódica —usada para rememorar hechos experimentados en el pasado— (Solms y Turnbull, 2005: 150-166). Estas tres formas de memoria están vinculadas con los procesos de aprendizaje. La unión de ambos fenómenos desvela la participación de un pensamiento simbólico, el cual hemos explicado parcialmente mediante el signo icónico germinal.

Rasgos visuales pertinentes en los textos zoomórficos pictóricos

¿Por qué considerar a las pinturas parietales como textos? Con base en Iuri Lotman, creemos que es necesario extender el concepto ‘texto’ a distintos fenómenos. Así, dicho término no necesariamente debe aplicarse a una red interrelacionada de signos lingüísticos (discretos), puesto que otras redes sígnicas continuas cumplen con los preceptos semióticos básicos: comunicar y significar. En consecuencia, una pintura es susceptible de lecturas que aportan conocimiento, al igual que cualquier texto literario.

El SIG corresponde a una de esas ‘prótesis’ a las que nos referimos líneas arriba. N habría construido y partido de uno de ellos para trazar sus pinturas zoomórficas. Reiteramos que dicho SIG tuvo que ser un complejo de imágenes (secuenciales y estáticas) de cada animal que pintara y de varias de sus partes. El conjunto icónico contendría los rasgos visuales pertinentes anatómicos (fragmentos de signos icónicos) que guiaron a N durante todo el proceso artístico, con sus respectivas modificaciones y adaptaciones. Revisemos algunos de dichos rasgos.

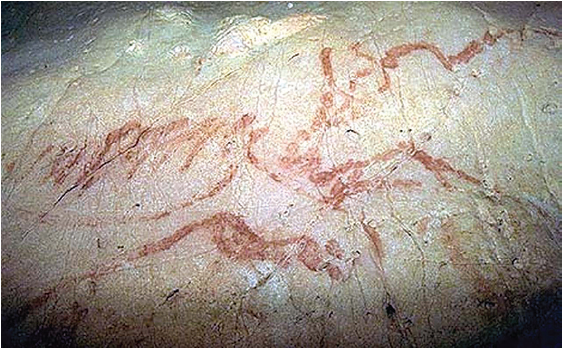

La Figura 113 exhibe trazos específicos que nos remiten a la cabeza de un caballo (a la izquierda) y a la de un uro (a la derecha), respectivamente. En cuanto al caballo, notamos que hay una línea convexa en la parte inferior del hocico, una especie de mejilla o carrillo; las dimensiones del cuello son ostensibles: más largo que ancho; la punta en donde termina el hocico (belfo) es triangular. Con respecto a la figura del uro, la línea convexa que señalamos en el caballo apenas es perceptible aquí; las dimensiones del cuello son claramente diferentes: más corto y ancho, de hecho existe una clase de joroba o morro que acentúa la robustez; la terminación del hocico es menos angulosa y más simple. No estamos tomando en cuenta la crin del caballo ni la cornamenta del uro por ser rasgos visuales distintivos obvios.

Figura 1

Caballo y uro (s/f).

La Figura 2 contiene líneas que nos remiten a una cabeza de caballo. De las tres observaciones hechas en la figura anterior, dos de ellas persisten en ésta, a saber, la línea convexa inferior y la terminación en triángulo del hocico. El cuello de este segundo caballo es más dilatado, mas no presenta la joroba propia del uro.

Figura 2

Cabeza de caballo (s/f).

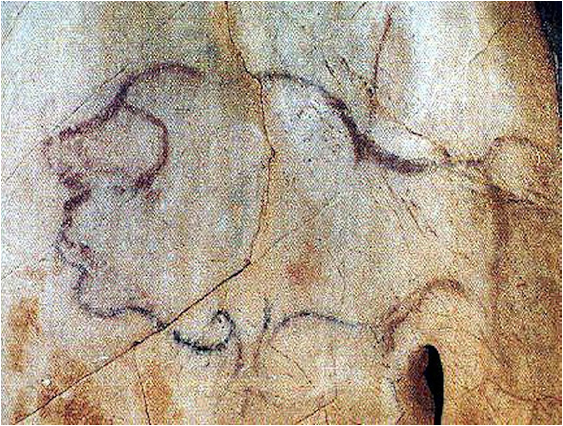

En la Figura 3 podemos apreciar un caballo completo. En esta ocasión, nos centraremos en tres signos diferentes: el lomo, las ancas y el vientre. El primero es largo y cóncavo. Las otras dos partes son redondas, en especial los cuartos traseros. Es de notar la amplitud del vientre. En distintas obras escultóricas y pictóricas, desde la antigüedad hasta la actualidad, encontramos que el caballo suele ser un animal más delicado, grácil y elegante que el toro. A este último es común reconocerlo mediante marcas semánticas connotativas, como ‘virilidad’, ‘fuerza’ y ‘bravura’. A pesar de lo anterior, existen contextos en los que se adjudican connotaciones masculinas al caballo, como en el caso del unicornio o los ejemplares de tiro.

Figura 3

Caballo (s/f).

La Figura 4 corresponde a un bisonte. El lomo es más corto por la presencia del gran morro y no pierde la concavidad; los cuartos traseros son rectos y el vientre redondeado, pero no tan alargado; esta última área contiene una parte conocida como bálano (sección del conducto que aloja el pene). La falta de sinuosidad en las líneas de los cuartos traseros y el detalle del bálano, que interrumpe la continuidad del vientre, son signos que podrían reforzar la existencia de la connotación ‘virilidad’, presente en los diferentes mitos y obras posteriores adjudicados al bisonte. De hecho, es común que el bálano sea un factor determinante para que el vientre del toro (en la pintura y la escultura) no aparezca tan alargado ni sinuoso.

Figura 4

Bisonte (s/f).

Las múltiples reproducciones de caballos y toros en las culturas egipcia —el dios Apis—, griega —obras que referían el mito del toro de Minos o esculturas de cabezas de caballos—, y romana —esculturas ecuestres— de la antigüedad; los llamados verracos de piedra —representaciones de toros presentes en España y Portugal que datan del siglo IV AP—; las abigarradas corridas de toros de Francisco de Goya; los esbozos de caballos de Degas; las series de tauromaquia y los grabados de toros de Picasso; así como la abstracta escultura El caballito, de Sebastián (Enrique Carbajal), son solamente una muestra de los innumerables ambientes culturales donde los rasgos visuales pertinentes resaltados en las pinturas de La Pasiega siguen siendo elementos sígnicos codificados.

Con el fin de reforzar parte de nuestras afirmaciones, experimentamos con un grupo de 34 estudiantes universitarios (hombres y mujeres de entre 19 y 24 años), a quienes se les proyectó el esquema simple de una cabeza de caballo y una de toro. A la primera le eliminamos la crin y le colocamos una cornamenta. A la segunda le colocamos una crin y le eliminamos la cornamenta. Varios de los participantes (22, que representan casi el 65 % del grupo) dudaron en nombrar lo que veían, 7 (el 20.5 %) fallaron. También escogimos la parte trasera de un caballo y de un toro, ambas sin cola. No hubo grandes complicaciones para reconocer atinadamente el animal al que pertenecían (32, que representan el 94 %). Con base en los resultados obtenidos, podemos decir que el grupo participante en la prueba ha codificado y, por tanto, incluido en su ‘paquete cultural’ algunos de los rasgos visuales pertinentes que hemos señalado.

Conclusiones

Desde hace poco más de cincuenta años ha habido un provechoso acercamiento entre las neurociencias y las humanidades. Varios investigadores del funcionamiento cerebral se interesan claramente por estrechar esos lazos. No es extraño encontrar estudios científicos donde se analicen las emociones o imágenes mentales. Humberto Maturana, Francisco J. Varela, Antonio Damasio, José Luis Díaz, Stanislas Dehaene, Joseph Ledoux, George Lakoff, Vilayanur S. Ramachandran, Mark Solms y Oliver Turnbull son serios exponentes de esta nueva forma de hacer ciencia. Al respecto, el biólogo inglés Enrico Coen afirma: “Vemos mediante modelos” (2013: 252).

El SIG puede servir para enlazar las neurociencias y la semiótica. No podemos negar que estamos partiendo de un constructo cuya comprobación, por el momento, es difícil de sustentar objetivamente, dado que no se ha podido establecer dónde ni cómo surgen las imágenes mentales. Se cuestiona, incluso, la posibilidad de que un sistema físico, el cerebro, pueda producir efectos subjetivos. Existe una perspectiva que trata de explicar esta problemática:

La mente en sí misma es inconsciente, pero la percibimos de manera consciente al mirar hacia dentro […] El ‘yo’ que percibimos a través de la introspección también puede ser percibido a través de nuestros sentidos externos como un cuerpo físico (hecho de órganos o de procesos fisiológicos). El cuerpo no es la mente. Los procesos del cuerpo no son sólo mentales; pueden inclusive ser realizados por máquinas. Por eso decimos que la mente en sí misma es inconsciente. Solo nuestras percepciones de esos procesos subyacentes son conscientes y, lo que es más, estas percepciones vienen en dos formas, una de las cuales se describe como ‘mental’. La mente, por lo tanto, está muy ligada con la perspectiva de observación en primera persona. Ésta es la única perspectiva desde la cual todo lo que observamos puede estar apoyado en un sentido esencial del yo, en última instancia surge de nuestra conciencia interior de vivir en un cuerpo físico (Solms y Turnbull, 2005: 76-77).

Agregaríamos que la participación de la cultura de alguna forma complementa y auxilia a procesar, explicar y construir esa conciencia interior.

Referencias

Ardila, Alfredo (2012), On the Origins of Human Cognition, Miami, Florida International University.

Bartra, Roger (2008), Antropología del cerebro. La conciencia y los sistemas simbólicos, México, FCE.

Breuil, Henri, Hugo Obermaier y Hermilio Alcalde del Río (1913), La Pasiega à Puente-Viesgo (Santander) (Spagne), Mónaco, Imprimerie Artistique Chéne, disponible en: https://archive.org/details/lapasiegapuentev00breu/page/n7

Coen, Enrico (2013), De las células a las civilizaciones: los principios de cambio que conforman la vida, Barcelona, Crítica.

Dehaene, Stanislas (2014), El cerebro lector. Últimas noticias de las neurociencias sobre la lectura, la enseñanza, el aprendizaje y la dislexia, Buenos Aires, Siglo XXI.

Eco, Umberto (1999a), Kant y el ornitorrinco, Barcelona, Lumen.

Eco, Umberto (1999b), La estructura ausente, Barcelona, Lumen.

Eco, Umberto (2000), Tratado de semiótica general, Barcelona, Lumen.

Hauser, Arnold (1998), Historia social de la literatura y el arte. Desde la Prehistoria hasta el Barroco, vol. 1, Madrid, Debate.

Hoffmann, D. L. et al. (2018), “U-Th dating of carbonate crusts reveals Neandertal origin of Iberian cave art”, Science, vol. 359, núm. 6378, pp. 912-915.

Lombo Montañés, Alberto (2015), “Los significados del arte paleolítico: Una revisión historiográfica y crítica”, ArqueoWeb, núm. 16, pp. 4-20, disponible en: http://webs.ucm.es/info/arqueoweb/pdf/16/01Lombo.pdf

Madariaga de la Campa, Benito (2000), Sanz de Sautuola y el descubrimiento de Altamira. Consideraciones sobre las pinturas, Santander, Fundación Marcelino Botín.

Marshack, Alexander (1972), “Cognitive Aspects of Upper Paleolithic Engraving”, Current Anthropology, vol. 13, núm. 3/4, pp. 445-477.

Ramachandran, Vilayanur S. (2012), “Neuronas espejo y aprendizaje por imitación como fuerza impulsora del «Gran salto adelante» en la evolución humana”, en John Brockman (ed.), Mente, Barcelona, Crítica, pp. 109-120.

Sanz de Sautuola, Marcelino (1880), Breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de la provincia de Santander, Madrid, Fundación Marcelino Botín, disponible en: http://centrodeestudiosmontaneses.com/wpcontent/uploads/DOC_CEM/BIBLIOTECA/EDICION_OTROS/breves-apuntes-objetos-prehistoricos_sautuola_1880.pdf

Solms, Mark y Oliver Turnbull (2005), El cerebro y el mundo interior. Una introducción a la neurociencia de la experiencia subjetiva, México, FCE.

Tomasello, Michael (2013), Los orígenes de la comunicación humana, Madrid, Katz.

Ucko, Peter John y Andrée Rosenfeld (1967), Arte paleolítico, Madrid, Ediciones Guadarrama.

Varela, Francisco J., Evan Thompson y Eleanor Rosch (2011), De cuerpo presente. Las ciencias cognitivas y la experiencia humana, Barcelona, Gedisa.

Notas

Notas de autor