Artículos de investigación

Hospital de Rosario y edificio La Unión, en Mérida, México. Traslapes edificatorios y materiales cuturales

Rosario’s hospital and La Unión building from Merida, Mexico. Building overlays and cultural materials

Hospital de Rosario y edificio La Unión, en Mérida, México. Traslapes edificatorios y materiales cuturales

Temas Antropológicos. Revista Científica de Investigaciones Regionales, vol. 41, núm. 1, pp. 15-44, 2018

Universidad Autónoma de Yucatán

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional.

Recepción: 12 Noviembre 2018

Aprobación: 06 Febrero 2019

Resumen: Durante las exploraciones arqueológicas efectuadas en el edificio que fungió como club social La Unión de Mérida, Yucatán, se obtuvieron materiales culturales relacionados con dicho inmueble. Igualmente se encontraron evidencias asociadas al hospital Nuestra Señora del Rosario que, a fines del siglo xvi y principios del xvii, ocupó parte del predio. A partir del estudio de los materiales culturales recuperados en el rescate arqueológico, la presente investigación propone reconstruir los diferentes usos que el sitio tuvo al principio de la Época Colonial.

Palabras clave: Época Colonial, edificio, hospital, materiales culturales, reconstrucción virtual.

Abstract: During the archaeological explorations carried out in the building that served as social club La Unión in Merida, Yucatan, cultural materials related to this building were obtained. Also found material evidence associated with the hospital of Our Lady of the Rosary, which at the end of the sixteenth and early seventeenth century occupied part of the property. The present work intends to reconstruct the different uses that the site had at the beginning of the Colonial period.

Keywords: Colonial Era, Building, Hospital, Cultural materials, Virtual reconstruction.

Introducción

En las primeras décadas de desarrollo de Mérida, Yucatán, México, los procesos urbanos se presentaron, desde el momento de su fundación el 6 de enero de 1542 por el Adelantado Francisco de Montejo, a un ritmo vertiginoso en aras de consolidar el asentamiento debido a la hostilidad con que fueron recibidos por parte de los pobladores mayas. De acuerdo a las recomendaciones de las Ordenanzas Reales en materia de fundaciones de ciudades:

Ordenanza 137. Entre tanto la nueva población se acaba procuren los pobladores todo lo posible evitar la comunicación y trato con los Indios: no vayan a sus pueblos, ni se dividan, ó diviertan por la tierra, ni permitan que los Indios entren en el circuito de la población, hasta que esté hecha, y puesta en defensa, y las casas de forma que cuando los Indios las vean, les cause admiración y entiendan que los Españoles pueblan allí de asiento, y los teman y respeten para desear su amistad, y no los ofender (Leyes de Indias, [1680], Libro IV, Título 5).

Inducidos los colonos tanto por las condiciones precarias de pacificación de los naturales como por la necesidad de tomar parte en las mejores secciones de los escenarios urbanos, el núcleo fundacional de la nueva ciudad se subdividió y densificó de forma sostenida. Dicha situación explica los procesos de superposiciones edificatorias que modificaron desde fechas tempranas el esquema original de repartimiento en solares castellanos, correspondientes a un cuarto de manzana por vecino. Dichos solares constituyeron la forma usual de repartimiento de predios urbanos para los vecinos fundadores en las nuevas poblaciones de la región (Leyes de Indias, [1680], Libro IV, Título 12).

La zona de intervención en este trabajo constituye un área de traslape entre la casa señorial del gobernador Rodrigo Flores de Aldana que a fines del siglo xix se transformaría en el club social La Unión y la parte posterior del hospital Nuestra Señora del Rosario, donde probablemente funcionaba parte de su huerta. En ambos casos, la intervención arqueológica ha permitido aclarar y replantear hipótesis acerca de los usos originales en ambos predios.

Dos predios traslapados

Las dificultades en la organización práctica de implantación de la traza española sobre los vestigios mayas de la antigua ciudad de Th’ó comenzaron al repartir los solares entre los conquistadores señalados por el Adelantado Francisco de Montejo y para las autoridades civiles y eclesiásticas. Este proceso fue monopolizado por Montejo, en consenso con las autoridades, durante un período histórico caracterizado por la especulación inmobiliaria. En el repartimiento de los lotes perimetrales a la Plaza Mayor se privilegiaron, en ubicación y dimensión, los sitios del Adelantado y sus colaboradores cercanos así como el clero secular, minimizando los espacios del gobierno monárquico, de la ciudad y los servicios públicos (Espadas, 2003: 5)2.

La manzana noreste de la Plaza Mayor de Mérida fue escenario de numerosas transformaciones arquitectónicas entre las que se encuentra el hospital de Nuestra Señora del Rosario, que prestó sus servicios durante todo el período colonial y en las épocas subsecuentes, con otros usos. Asimismo, la manzana albergó varias residencias de primer orden y una pequeña plaza pública (Plazuela del Jesús) que enmarcó el equipamiento educativo jesuita en la parte norte de la ciudad, generando flujos de desarrollo a lo largo del sacbé T’hó - Chakán (actual calle 60). De las cuatro que conformaron la Plaza Mayor, esta probablemente fue la manzana de esquina con más desarrollo edilicio (Rodríguez, 2012: 177).

El terreno requerido para la construcción del hospital de la ciudad fue donado por el primer alcalde de Mérida, Gaspar Suárez de Ávila, nombrado a fines de 1550 por la Audiencia de México (Ferrer, 1977: 6), y su esposa, Isabel Cervantes de Lara y Andrade, tomando una parte de su propio lote, que comprendía la manzana noreste de la plaza principal. La parte que cedieron fue el costado oriental de dicha manzana, con lo que el lote del futuro hospital quedaría al norte del solar escogido para levantar la Catedral de Mérida. Hoy, este lote está delimitado en la esquina de las calles 58 y 61, mientras que el resto de la manzana abarca las actuales calles 60 y 59. El sanatorio contaba con una capilla “de cal y canto”, erigida por petición de los españoles al Papa Pío IV, quien otorgó la bula de erección (Ancona, 1972, II, 359) y concluida en 1579 (Muriel, 1990, II, 196).

En 1664 se construyó en Mérida la primera casa de dos pisos por el gobernador Rodrigo Flores de Aldana (1664-1669) en la Plazuela del Jesús (Ancona, 1987: 30)3, conocida después como Parque Hidalgo y actualmente como Parque Cepeda Peraza. Esta se revela como el sub-ambiente urbano más cercano a la Plaza Mayor, nodo y borde que demarca el inicio del complejo educativo-religioso de la orden jesuita (Figura 1). Por sus características arquitectónicas (esquema de taza y plato, es decir, planta baja con menor altura que la planta alta), es probable que la planta baja se haya edificado en el siglo xvi tras una cesión temprana de parte del solar perteneciente al hospital de Nuestra Señora, y durante el siglo posterior se agregara la segunda planta. Aunque no se cuenta con documentación histórica, también es posible que la casa colinda al oriente haya formado parte de ésta debido a que se comunican a través de vanos tapiados (Pacheco, 1997: 105) y existen litografías de la Plazuela del siglo xix donde se aprecia cierta unidad edilicia de los dos predios.

Figura 1.

Manzana noreste de la Plaza Mayor de Mérida con el local de La Unión al norte y el ex hospital de Nuestra Señora del Rosario al sur*

*NOTA: Tomado del levantamiento del Catálogo de Construcciones Religiosas del Estado de Yucatán, 1945, cuando funcionaba el Museo Arqueológico e Histórico de Yucatán. El área de traslape se indica en el recuadro.

Fuente: elaboración propia, 2015.Los mencionados procesos de subdivisión y densificación comenzaron con la cesión del lote que el alcalde Juárez de Ávila donó para el hospital de la ciudad en la segunda mitad del siglo xvi. Éste tuvo una primera transformación masiva cuando pasó a poder de Fr. Gonzalo de Salazar, poco antes de entregarlo a la orden hospitalaria de San Juan de Dios en 1625, para edificar gradualmente adicionando nuevos elementos de equipamiento asistencial. Sin embargo, los cambios por la subdivisión predial no se dieron de manera significativa sino hasta que el hospital finalizó sus funciones como edificio asistencial a mediados del siglo xix, en un desarrollo continuo de construcción y, por ende, la reducción del corazón de manzana y de los patios originales. En el Plano Topográfico, elaborado por Agustín Díaz, de 1864-1865 podemos apreciar que las viviendas aledañas al hospital presentaron una evolución homogénea pues, al tratarse en su mayoría de viviendas de clase alta, configuraron sus espacios característicos de manera similar.

La casa Flores Aldana, como muchas otras viviendas del período colonial, debió contar con un nivel que posteriormente se ampliaría a dos bajo el esquema de taza y plato, balcones de esquina, portadas labradas de piedra y protectores de madera. Como partido arquitectónico, identificamos el basado en uno o varios patios con corredores de arcadas, conformándose alrededor de ellas crujías de mampostería de piedra techadas con rollizos de madera y argamasa de cal. Por ello, la primera construcción fue una crujía alineada a la calle y le seguía otra que formaba una escuadra con la primera, un esquema en L, de cara a la Plazuela. Los patios como tales se conformarían posteriormente.

Por otra parte, la huerta en el hospital integra el equipamiento indispensable para su sostenimiento y operación, al obtener de esa parcela alimentos para los enfermos y plantas curativas para la elaboración de medicinas, ungüentos y otros insumos requeridos en el tratamiento médico (Rodríguez, 2005: 153). Durante la Época Colonial, la infraestructura para el suministro de agua a las ciudades eran los acueductos; sin embargo, dadas las características del suelo, en Yucatán se suministraba el agua a través de pozos que surtían a cajas, pilas y fuentes localizadas en plazas públicas, jardines, patios de casa, claustros, huertas, entre otros (CONAGUA, 2009: 31). La huerta del hospital debió contar con algún tipo de suministro permanente, posiblemente ubicado en alguno de los patios y surtiendo a un sistema de canales, mismos que irrigarían una serie de parcelas o eras de cultivo.

Como hipótesis de trabajo se postula que el hospital de Nuestra Señora del Rosario cedió en fecha temprana el costado norte de su terreno recibido para edificar una vivienda posiblemente a finales del siglo xvi. El motivo pudo haber sido una venta de facto hecha en favor del hospital por parte del Ayuntamiento (Figura 2). No obstante, otra posibilidad apunta que dicha cesión se realizó en las primeras décadas del siglo xvii por los hermanos hospitalarios de la orden de San Juan de Dios, quienes se encargaron del establecimiento desde diciembre de 1625 y alrededor de 1645 también atendían el hospital del Nombre de Jesús en Valladolid, situación que ameritaría fondos para la dotación de ambos hospitales4.

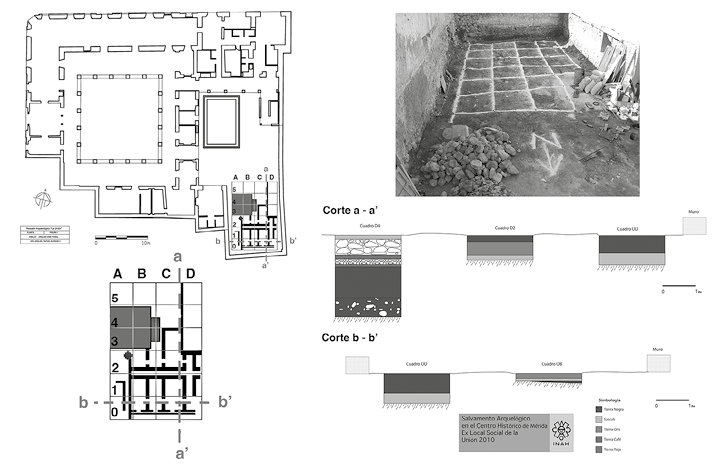

Figura 2.

Cuadrícula del área de traslape con los canales de riego delineados*

*NOTA: Las enfermerías en escuadra que aparentemente interrumpen el flujo datan de la segunda mitad del siglo XVIII, por lo que la sección explorada ya no formaba parte del predio del hospital.

Fuente: elaboración propia, 2015.Intervención arqueológica

La casona ha sido objeto de diversos usos, uno de los más representativos fue cuando albergó por décadas al club social La Unión, propiedad de don Felipe G. Cantón Pachón. El inmueble sufrió múltiples adaptaciones y agregados, dando lugar a diversas funciones y comercios como librerías, peluquerías, tiendas de ropa, entre otros; al restaurarse, varias puertas, ventanas y crujías se encontraban tapiadas.

Cabe mencionar que la primitiva edificación fue realizada en el siglo xvii por el señor Rodrigo Flores de Aldana, quien “construyó una hermosa posesión de casas de alto, una de las cuales desde la plazuela de la Compañía de Jesús se extendía por la calle que va hacia la Mejorada (calle 59), y la otra, que rematando la cuadra daba la vuelta y tenía el zaguán por la calle que iba al hospital de San Juan de Dios (hoy calle 59) …” (Molina, T II; 1910: 391-392). Además de esa construcción que el gobernador y capitán general de Yucatán mandara a edificar, Martha Pacheco menciona que el predio perteneció al señor C. Leonido Lara en el primer cuarto del siglo xix:

“…la cual tiene por linderos al oriente pared en medio una que quedó por bienes del C. Capitán Miguel de Bolio y los trascorrales de la del C. Matías José de la Cámara; al poniente calle en medio la casa antigua de Gobierno, al norte mencionada plaza de la iglesia de Jesús, al sur tapias casas del Licenciado Don Diego Santa Cruz, y del citado Cámara…”. La casa situada al sur fue el local del antiguo colegio católico de Mérida. Esta información según Pacheco corresponde a los predios que hoy ocupan “el Gran Hotel” y “el cine Fantasio” colindando ambos a la casa del gobernador Rodríguez de Aldana y para ese entonces el C. Matías José de la Cámara con los linderos “…una casa de zaguán de cal y canto con su accesoria, situada en esta ciudad en la plaza de la iglesia del Jesús que sirve de tercera en la actualidad, de que se dice ser dueño y poseedor Don Leonido Ma. De Lara la cual linda al oriente casa de Enfermería de mujeres del hospital de San Juan de Dios, al poniente la casa antigua de gobierno, al norte la referida plaza y al sur tapias casa del Lic. Don Diego Santacruz…” (Pacheco, 1997: 122).

Después de conocer las primeras modificaciones, abordaremos el rescate arqueológico llevado a cabo en el traspatio de la casona, junto al muro sur que delimita el edificio5, ya que era necesaria una remodelación para albergar al nuevo hotel Mansión Mérida on the Park. El área donde se efectuaron los trabajos arqueológicos fue de 13 m de largo norte-sur por 10 m de ancho de este-oeste que se encuentra limitada por los muros de los predios colindantes. El registro de la investigación arqueológica se efectuó por medio de fotografías, dibujos y la elaboración de un plano para el control de la excavación. También se consultaron fuentes históricas sobre el predio y la zona con el propósito de obtener mayor información sobre el desarrollo de esta área.

Se realizó una excavación de manera intensiva y se llevó un estricto control tanto en las labores de excavación como en la recuperación de los materiales culturales. Todo el trabajo de excavación fue realizado de manera manual con el fin de registrar la estratigrafía y localizar los posibles depósitos de basureros o acumulaciones de materiales culturales (Figura 3).

Figura 3.

Planta del edificio y área de excavación

Fuente: Centro INAH Yucatán.

La estratigrafía que presentó el predio fue variable, la profundidad mínima para llegar a la roca natural fue 30 cm de profundidad mientras que la máxima tuvo hasta 2.50 m, donde se hallaron evidencias de un sistema de caños construidos sobre la roca natural con un ancho y profundidad de 12 cm. Cabe mencionar que estos ductos se utilizaban en las antiguas huertas o áreas de cultivo en los conventos, hospitales y casonas desde el siglo xvi hasta el siglo xvii(Figura 4). También se observó un pozo sellado y tapiado, localizado al norte de la cuadrícula, que seguramente fue utilizado para extraer agua dulce para el uso cotidiano.

Figura 4.

Vista de los canales de riego de la huerta

Fuente: Centro INAH Yucatán.

Sobre este sistema de caños, se hallaron evidencias de un pequeño muro construido años después pero no se pudo definir si formaba parte de un cuarto o solamente correspondía a un pequeño pasillo, ya que esta evidencia continuaba por debajo de los muros limítrofes del predio excavado.

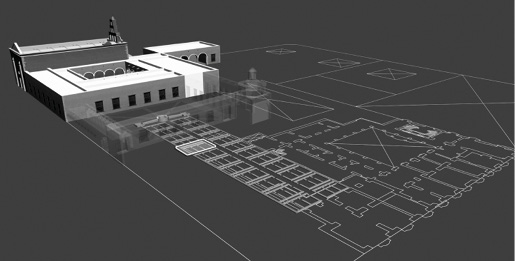

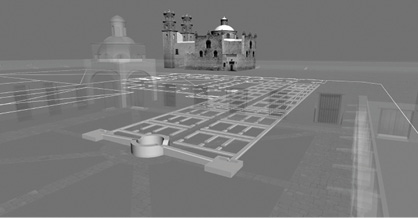

El rescate arqueológico realizado en esta sección del terreno nos permitió verificar la existencia del primitivo sistema de riego con que contaba la huerta del hospital juanino; ejemplos similares fueron utilizados en conventos y hospitales así como en propiedades privadas durante los primeros años de la Época Colonial (Figura 5).

Figura 5.

Reconstrucción virtual de los canales de la huerta del hospital*

*NOTA: El surtidor para la irrigación probablemente partió de uno de los patios del complejo. En el recuadro se destaca el área de excavación.

Fuente: elaboración propia, 2015.Materiales culturales

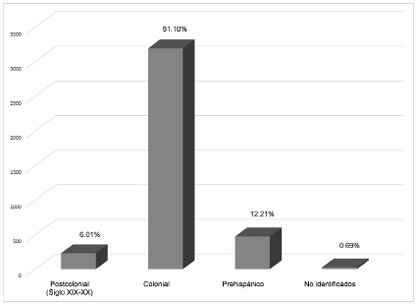

A través de los materiales arqueológicos recuperados (cerámica, vidrio, lítica, entre otros) en las excavaciones del rescate arqueológico del ex club social La Unión, hemos constatado que la ocupación del predio abarca desde la época prehispánica en el Preclásico Medio (700–350 a.C.) hasta el período Postcolonial (siglos xix-xx). La obtención de esta muestra nos permitió plantear una secuencia cronológica preliminar ya que se recolectaron materiales precolombinos, coloniales y modernos que completan y enriquecen los datos históricos, proporcionándonos un panorama integral de la historia del inmueble.

La intervención arqueológica fue por medio de calas y pozos estratigráficos en los que se recolectó un total de 3,941 fragmentos de material cerámico (Figura 6). También se hallaron pedazos de ladrillos y fragmentos de tubos de cerámica vitrificada que se utilizaron para el sistema de cloacas o alcantarillas a finales del siglo xix y principios del xx. Del total de los tiestos recuperados, solo 481 pertenecen a la época prehispánica; es decir, el 12.21% de la muestra corresponde del Preclásico Medio (700–350 a.C.) al Postclásico Tardío (1200–1550 d.C.). El material de este último período se continuó produciendo hasta la Época Colonial.

Figura 6.

Gráfica de porcentajes cerámicos

Fuente: Centro INAH Yucatán.

A través del análisis cerámico podemos mencionar que el porcentaje del material Preclásico de la muestra recuperada en esta intervención fue del 0.84%. La mayoría provino de los cuadros B2, C1 y C2 que ocupa la parte central de la excavación, principalmente en las capas I y II, estos fueron los únicos contextos donde se recuperó sólo material Preclásico y que podría corresponder a un relleno constructivo hecho durante finales del Preclásico o Protoclásico (150 a.C. – 250 d.C.).

En contraposición a la mayoría de los asentamientos en la periferia de la ciudad, como San Juan Bautista Opichén, Flor de Mayo, San Agustín de Pacabtún o el Camino Real a Campeche, en este sitio hay significativa presencia de cerámica Preclásica; aunque no es la más abundante, sí ocupa la segunda o tercera posición en cuanto al rango de porcentaje, lo cual manifiesta la existencia de una importante ocupación para esa época (Burgos, Palomo y Dzul, 2010: 34). Del Clásico Tardío y Terminal (que abarca desde 600–1000 d.C.), sólo hay un 0.94 por ciento, pero su escasez se debe, principalmente, a la destrucción que sufrió la ciudad prehispánica de T’hó desde la llegada de los conquistadores y a la demolición de sus últimas edificaciones a mediados del siglo xx.

Se ha observado que, en la ciudad de Mérida, donde se han realizado diversos sondeos arqueológicos, existe una importante presencia no sólo de materiales del período Preclásico sino también de la época Clásica. Respecto a la cerámica correspondiente al Postclásico Tardío (1200–1550 d.C.), fue mayor el porcentaje de material recuperado; se obtuvieron 350 fragmentos cerámicos alcanzando 8.88% del material total en comparación con los períodos anteriores, lo cual podría deberse a su continuidad en producción y uso en la Época Colonial. En contraste, el material correspondiente a la Colonia hasta el período Postcolonial, fueron los de mayor porcentaje, 87.11%, donde se recolectó gran cantidad de cerámica foránea como la vajilla mayólica, porcelana china y europea, loza fina perla, etcétera. Cabe mencionar que gran parte de los fragmentos de barro con o sin engobe, jarras oliveras, entre otras, fueron utilizados en la época Colonial y, probablemente, hasta mediados del siglo xix. Dichos objetos eran parte de los utensilios empleados por la servidumbre al preparar los alimentos en las casas de familias adineradas durante el período Novohispano.

Cerámica Colonial e Histórica

En relación con la cerámica fechada para la Colonia (1550-1800/1850 d.C.), ésta fue la más abundante con un total de 3,196 tiestos, es decir 81.10% de la muestra. Sin embargo, 27 fragmentos no fueron identificados debido al grado de erosión que presentan y a sus pequeñas dimensiones; correspondiéndoles tan sólo un 0.69 por ciento.

La mayoría de los fragmentos del período Colonial son de producción local, mientras que otras piezas pertenecen a vajillas de origen español, como los tipos cerámicos Yuncu sin Engobe, Kinchil Compuesto, Sacpockana Rojo, Choolac Blanco y fragmentos de la vajilla Roja de Brainerd (1976: 176-179), denominada “Colonial Red Ware”, dentro del complejo Chahuaca (1550-1800 d.C.). Establecida por Robert Smith (1971: 247), a la Época Colonial también correspondieron fragmentos de cazuelas, ollas y algunos tecomates. Se reportaron ejemplos similares en diferentes sitios prehispánicos con ocupación colonial tales como Maní, Izamal, Conkal o el hospital franciscano de la Mejorada. Otros materiales obtenidos durante la exploración, perteneciente a diferentes vajillas, son mayólica ibérica y poblana, porcelana europea y oriental, loza fina blanca, y barro vidriado con o sin engobe.

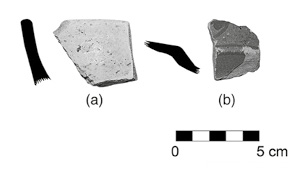

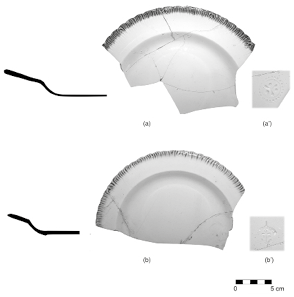

La presencia de cerámica mayólica procedente de España, en el predio que originalmente fue parte de la huerta del hospital de Nuestra Señora del Rosario, fundada en 1562, nos permitió confirmar una temprana ocupación hispana entre los últimos años del siglo xvi y la primera mitad del siglo xvii, según se infiere de los tipos cerámicos provenientes de Sevilla, España, que corresponden a dichos períodos: Columbia Plain e Ichtucnee Azul sobre Azul (Figura 7). Asimismo, se recuperaron fragmentos del tipo Ciudad de México Blanco, hallados en contextos de los siglos xvi y xvii para ciudad de México; sin embargo, para el Caribe y Florida sólo se ha reportado en sitios fechados a principios del siglo xvii(Deagan, 1987: 74). De acuerdo a Florence Lister y Rober Lister (1982: 13), en el siglo xvi ya se había iniciado la producción de mayólica correspondiente a esta vajilla en la ciudad de México. Vasijas hechas en Nueva España suplieron a las españolas que se encontraban tanto en las cocinas mestizas como en las mesas de los conquistadores

Figura 7

Fragmentos del tipo Columbia Plain e Ichtucknee Azul sobre Azul, respectivamente

Fuente: Centro INAH Yucatán.

La vajilla mayólica poblana corresponde a los siglos xvii y xviii, período en el que se puede mencionar el hallazgo de formas, principalmente de platos y cajetes, de los tipos cerámicos: Fig Springs Policromo, San Luis Azul sobre Blanco (Figura 8), San Luis Polícromo, Puebla Polícromo, Abó Polícromo, Puebla Azul sobre Blanco y Playa Polícromo, cuya cronología pertenece al siglo xviii(Burgos, 1995: 94).

Figura 8.

Fragmentos de los tipos a) San Luis Azul sobre Blanco, b) San Luis Policromo, c) Puebla Policromo, d) Puebla Azul sobre Blanco y e) Playa Policromo

Fuente: Centro INAH Yucatán.

En cuanto a los tiestos de porcelana europea y oriental, el mayor porcentaje correspondió a la primera cuyos fragmentos, en su mayoría, carecieron de decoración6. Las formas presentes fueron platos pequeños y medianos, tazas y el segmento de un platón, entre otros. También se recuperó un pedazo de porcelana con decoración sencilla, compuesta de bandas y líneas en color dorado (Pantone 874 C), con semejanza a un plato.

La presencia de porcelana oriental en el sitio fue escasa ya que sólo se recuperaron siete fragmentos. Pedazos semejantes a los nuestros han sido reportados por Gonzalo López (1977: 73-75) en la ciudad de México, como porcelana Ming Tardío (1573-1644) con temporalidad de mediados del siglo xvii, y también han sido reportados fragmentos en el hospital franciscano de la Mejorada en Mérida, Yucatán (Burgos, 2000: 183). Estos tiestos están decorados con diseños florales en color azul (Pantone 281 C, 281 U) sobre un fondo blanco lechoso; característico de las porcelanas de la dinastía Ming (Figura 9). En el Virreinato, este tipo de porcelana fue considerada un símbolo de buena posición social, de manera que sólo estuvo al alcance de los las clases más altas de la sociedad novohispana. Esta cerámica se destinó a la contención de alimentos o a la ornamentación (López, 1977: 80). La presencia de dicho material en este sector del predio se puede relacionar con las personas económicamente solventes que lo habitaron tras ser vendido y fraccionando.

Figura 9.

Fragmento de porcelana china y monogramas

Fuente: Centro INAH Yucatán.

Dentro de la vajilla antes mencionada, se recuperaron dos monogramas o marcas de fabricación de color azul con caracteres chinos en la base de cada una de las vasijas; el primero se halla completo mientras que el segundo es un fragmento de pequeñas dimensiones, por lo que sólo se logra apreciar parte de aquél (Pantone 281 C, 281 U, respectivamente).

Entre los tiestos de la vajilla loza fina perla, se observó el tipo cerámico Borde de concha Azul sobre Blanco (Pantone 280 C, 281C) así como fragmentos de la variedad Verde (Pantone 355 U) (Figuras 10, a y b), recuperándose un total de 269 fragmentos. Se tuvo una concentración de 259 tiestos en el cuadro D2 capa I hacia la parte oriente del predio, ésto significa que fue un área de acumulación de basura ya que en ese cuadro también se hallaron materiales prehispánicos del Postclásico Tardío (1200–1550 d.C.) y del período Postcolonial (siglo xix-xx), lo cual indica una larga secuencia ocupacional. Además, el tipo cerámico Borde de Concha ha sido ubicado cronológicamente para el siglo xix (Lister, 1975: 46) y, posteriormente, Fournier (1985: 86,288) lo restringe de 1779 hasta 1840 en el centro de México. En Yucatán, este tipo cerámico se ha reportado para finales del siglo xix como en el caso del edificio de la ex Aduana de Progreso, construido entre los años 1870 y 1871. Con esta información se puede observar que el tipo cerámico Borde de Concha Azul sobre Blanco tiene una continuidad de uso en Yucatán hasta finales del siglo xix (Burgos, 1993: 34).

Figura 10.

Fragmentos del tipo a) Borde de Concha Azul sobre Blanco y b) Borde de Concha variedad Verde

Fuente: Centro INAH Yucatán.

En la base de los platos se recuperaron 20 marcas incisas de fabricación bajo el vidriado de origen europeo y a través de ellas pudimos observar que estos fragmentos provenían de dos fábricas de manufactura. Se identificaron 17 ejemplos de la primera, de procedencia inglesa, un ancla con la palabra “Davenport”7 en la parte superior, marca que, según Patricia Fournier (1990: 112,119), se fabricó a partir de 1815; de la segunda marca sólo se hallaron tres ejemplares que presentan un círculo con tres rayas y puntos, y no fue posible saber su procedencia. Fournier (1990: 115,117) ilustra una marca grabada, semejante a la nuestra, con la clave N 19 y de probable origen inglés. Es curioso observar que la primera marca que consiste en un ancla sólo se encuentra presente en la variedad Borde de Concha color verde, mientras que en el tipo Borde de Concha Azul sobre Blanco se encuentran las dos marcas antes mencionadas.

En la Época Postcolonial no se reportaron fragmentos de la vajilla loza fina blanca con decoración de diseños paisajistas, naturalistas o de la campiña inglesa. Tampoco se observaron marcas de fabricación de origen europeo, sino que se recuperó gran cantidad de tiestos de vasijas de loza blanca sin decoración con diseños, sobre todo elementos estampados-sellados, con líneas y bandas; esto es reflejo del uso doméstico y utilitario que generalmente constituyen vajillas de bajo costo. Sus formas son de platos pequeños y medianos, tazas para café y platos hondos.

De igual manera, la vajilla vidriada corresponde generalmente a vasijas de uso doméstico como cazuelas, ollas, etc., que fueron de las más populares en las cocinas para finales del siglo xix y principios del xx. No olvidemos que, para este período, el predio albergó al club social La Unión, inaugurado en 18878. Al cerrar sus puertas a mediados del siglo xx, sabemos que el inmueble sufrió una serie de modificaciones arquitectónicas ya que albergó varios locales comerciales a través de los años.

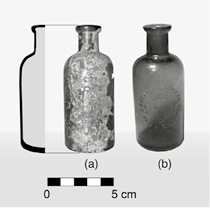

Objetos de vidrio

Entre el escaso material de vidrio fue posible recuperar algunos fragmentos e identificar seis objetos de vidrio pertenecientes a contenedores de productos farmacéuticos y bebidas carbonatadas, así como a un tintero, entre otros. Se hallaron tres botellas de vidrio completas, fabricadas con la técnica de soplado en molde. La primera es de color ámbar translúcido (Pantone 470 C), sus dimensiones son de 24.2 cm de altura, el diámetro de la base es de 6 cm, y el interior de la boca, 1.8 cm; ni la base de la botella ni el cuerpo del recipiente presenta algún tipo de letra realzada o leyenda. Probablemente tuvo una etiqueta de papel, perdida a través del tiempo (Figura 11a).

El segundo ejemplo consiste en una botella de color blanco translúcido, sus dimensiones son 24.5 cm de altura, diámetro de la base 6 cm e interior, de 1.6 cm; tanto el cuerpo como la base del recipiente no presenta marcas o letras realzadas, por esta razón pensamos que este recipiente también debió de contar con una etiqueta de papel (Figura 11b).

Figura 11.

Botellas halladas en la excavación

Fuente: Centro INAH Yucatán

También se recuperó un pequeño frasco de vidrio translúcido9 cuya tapa posiblemente haya sido de corcho, que pertenece a un contenedor de tinta negra; su altura es de 6.5 cm y su diámetro en la base, de 6.3 cm. El cuerpo del envase no ostenta leyenda alusiva al producto ni a la industria, por ello suponemos que tuvo una etiqueta de papel. En el catálogo 104 de Sears Roebuck & Co. de 189710, con el No.53153, se ilustra un frasco que corresponde a ¼ de botella de tinta de color negro con un precio de 0.42 centavos de dólar, marca Diamond Chemical Writing Fluid, similar al recuperado en las excavaciones. Daniel Schávelzon (1991: 69; 2001: 283-284) menciona que estos contenedores originalmente se fabricaron de cerámica gres y eran comunes en el siglo xix e inicios del xx; a partir de 1880, en Argentina, fueron reemplazados por tinteros de porcelana y vidrio.

Igualmente fue hallado un frasco cilíndrico con un diámetro de 4.9 cm y una altura de 12 cm; en el cuerpo del envase se lee la leyenda realzada THE OAKLAND CHEMICAL, COMP. ‘ Y *, se observa un número 02 al costado derecho de la marca y, en la base, notamos un número 20. Este recipiente es de color ámbar (Pantone 471 C) y contenía peróxido de hidrógeno para desinfectar heridas (Figura 12). De acuerdo a Schávelzon (1991: 112), los envases para el uso de las farmacias se preferían de color ámbar, azul o rojo, para evitar que los rayos del sol modificaran la composición de los productos. En internet, se encontró información y una fotografía de un ejemplar completo, similar al que hemos descrito, lo que permitió tener más detalles.

Figura 12.

Contenedor de medicamento

Fuente: Centro INAH Yucatán

Además, se recuperó el fragmento de una pequeña copa de base circular de 2 cm de grosor con un diámetro de 3.8 cm y una altura de 6.6 cm. El color del vidrio es blanco translúcido y no presenta marcas realzadas. Probablemente en este contenedor se servía algún tipo de licor digestivo y/o coñac (Figura 13)

Figura 13

Fragmento de copa

Fuente: Centro INAH Yucatán

Cabe mencionar que los objetos de vidrio recuperados en el predio, se han ubicado cronológicamente a finales del siglo xix y principios del siglo xx, cuando el edificio albergó al club social La Unión, ya que la botella de agua Perrier, la pequeña copa de vidrio, la botella de licor, la de bebida carbonatada e incluso el frasco de tinta (Figura 14) estarían relacionadas a las bebidas y los servicios ofrecidos en ese lugar.

Figura 14.

Recipiente de tinta

Fuente: Centro INAH Yucatán

Otros elementos

Además, se recuperó el fragmento de una pequeña copa de base circular de 2 cm de grosor con un diámetro de 3.8 cm y una altura de 6.6 cm. El color del vidrio es blanco translúcido y no presenta marcas realzadas. Probablemente en este contenedor se servía algún tipo de licor digestivo y/o coñac (Figura 13).

En el rescate arqueológico se consiguió una muestra de materiales líticos relacionados con la molienda: fragmentos de metates con un soporte y decoración en forma de espiral, soportes trípodes y manos del mismo material. Estos artefactos son de piedra caliza propia de la región e indican la importancia de las actividades de subsistencia como la elaboración de alimentos y trituración de especias. Si bien estas piezas suelen relacionarse al período Prehispánico, tuvieron presencia importante en la era Novohispana; también se sabe que estos utensilios fueron demandados en gran medida durante la Colonia y hasta el siglo xix y principios del xx, ya que, como menciona Víctor Suárez (1977: I:371), desde las casas más adineradas hasta las más humildes poseían una de estos artículos para moler maíz o especias; mismo que también se exportaron hasta Belice.

El empleo de estos utensilios de molienda en el hospital de Nuestra Señora del Rosario debió tener un papel fundamental. En la cocina del nosocomio, fueron de gran uso en la preparación de medicamentos herbolarios para los enfermos: ungüentos, tés u otros. No debemos de olvidar que los hospitales de la orden contaban con una botica para los enfermos y los vecinos de la ciudad (Solange Alberro, 2005: 131-132).

Otros materiales

A través del análisis zooarqueológico así como del material cerámico asociado, se puede aseverar que la mayor parte de la muestra ósea faunística recuperada corresponde al período Colonial; sin embargo, parte de éstos también podrían estar relacionados con la época Prehispánica y el siglo xix. Se recolectó un total de 2,631 fragmentos óseos que pertenecieron a diversos mamíferos, reptiles y peces; de los cuales no fueron posibles identificar 310, debido al mal estado de conservación así como por sus pequeñas dimensiones.

Por medio del análisis faunístico sabemos que la mayoría de esos animales pudieron utilizarse para la dieta de la población que habitó este predio a través de los años. No obstante, también se recuperó un elemento decorativo y restos óseos de animales domésticos de menor tamaño como, por ejemplo, gatos. Estos especímenes sirven para manifestar la variedad faunística extraída del inmueble, la cual no se remitió únicamente a la de tipo doméstico sino también a una considerable cantidad de especies silvestres.

Entre las especies de mayor incidencia en el registro arqueológico estuvo el ganado bovino (Bos taurus) el cual reportó el 60.43% del total de la muestra recuperada. El segundo con mayor frecuencia fue el de tipo porcino (Sus scrofa) con un 7.86%, seguido por el venado cola blanca (Odocoileus virginianus) que alcanzó el 6.08%; éstas representan los mayores porcentajes de consumo de la muestra recolectada. Mientras que los porcentajes del guajolote o pavo doméstico (Meleagris gallopavo), el pavo de monte (Meleagris ocellata), la chachalaca (Ortalis vetula) y la gallina doméstica (Gallus gallus) apenas fueron del 0.19, 1.14, 1.59 y 0.38 por ciento respectivamente.

En lo que respecta a los bóvidos, estos fueron el taxón más abundante del lugar y el que reflejó mayor cantidad de aprovechamiento humano, evidenciado por el consumo de elementos ricos en proteínas como la carne. En cuanto a los cerdos domésticos (Sus scrofa) y los venados cola blanca (Odocoileus virginianus), expresan un menor consumo.

La mayoría de estos animales fueron utilizados como parte de la dieta, presentando evidencias o marcas de cortes por herramientas como hachas o sierras. Los restos óseos de ganado vacuno y porcino, el venado y el guajolote o pavo doméstico, presentaron evidencias o huellas de haber sido quemados o hervidos, esto confirma que fueron cocidos para el consumo de los habitantes (Ramos, 2014: 13-14). Las especies silvestres, como los Ocofaisanes (Crax rubra) y las chachalacas (Ortalis veluta), pudieron ser animales de ornato (Ramos, 2014: 47).

Fueron escasos los ejemplos de especies marinas como los peces óseos y cartilaginosos, entre los que se encuentran los tiburones marrones (Carcharhinus plumbeus), los cazones de playa (Rhizoprionodon terraenovae), los peces limón (Seriola dumerili), los pámpanos (Alectis ciliaris), los pargos (Pagrus pagrus), los jureles (Caranx hipos), los peces cabrilla tigre (Myteroperca tigris) y pargos blancos (Centropomus indecimalis). Lo anterior evidencia que estas diferentes especies también fueron aprovechadas como alimento para el consumo humano. A pesar de que no en todos los ejemplares se observaron huellas de cocimiento, esto probablemente implica que quizás se hayan utilizado diferentes métodos culinarios para su preparación.

Por otra parte, en los pocos ejemplares que se refieren a los reptiles se cree que los restos de tortuga casquito (Terrapene carolina), tortugas jicoteas (Trachemys scripta), tortugas de pecho quebrado de tabasco (Kinosternon acutum), tortuga de pecho quebrado mexicanas (Kinosternon integrum) y los restos de la iguana negra (Ctenosaura similis); representan fauna silvestre de la época que podría ser encontrada en la ciudad de Mérida, la cual eventualmente pudo ser consumida por estratos sociales de nivel bajo.

La muestra también evidenció un canino de jaguar (Panthera onca) que presentaba dos líneas incisas profundas en su estructura, hechas posiblemente por un instrumento metálico; pese a que el espécimen no se encontró completo, sus características hacen suponer que se trató de un elemento decorativo. Asimismo, se observaron marcas dentales en algunos de los materiales óseos que podrían corresponder a animales carroñeros como perros. Estos desperdicios orgánicos servían como alimento para los cerdos que se tenían en los patios de las casonas, conventos y hospitales.

Para tener una mejor idea del aprovechamiento de las diferentes especies en el consumo humano en la ciudad de Mérida, al menos a principios del siglo xx, hemos retomado uno de los pocos ejemplos de la variedad de comida que se degustaba en la mesa de los hacendados, que nos describen los arqueólogos británicos Channing Arnold y Federick J.Tabor en 1906 cuando visitan la urbe. Estos fueron invitados a un desayuno en la casa del Sr. Augusto L. Peón donde nos detallan la cantidad de diferentes comidas que se preparaban y las especies de animales que se comían:

“Es costumbre servir todo a la vez. Y ciertamente hay todo lo que a Ud. se le ocurra: un plato de bistés, estofado de conejo, un platón de chorizos, pollos estofados y rostizados, pavo relleno con huevo, y otro pavo in puris naturalibus, una grasienta porción de junturas de puerco, un rimero de carne de venado, una vasta sopera de caldo de res, un plato de huevos revueltos y tortillas, un enorme embutido de piel roja, comida favorita de todos los yucatecos (longaniza), una ración de carne picada conocida en todo Yucatán como chile con carne, un plato de chuletas de ternera, un gran pescado guisado, y el último platillo, aunque no el menos importante: bistés de tortuga…” (Peniche, 2010: 47).

En un hospital Juanino, evidentemente no existieron los recursos económicos suficientes para poder darles de comer a los enfermos, pero este ejemplo nos ayuda a conocer la riqueza culinaria que se podía tener en las mesas de gente con nivel social alto. A esto agregamos que ciertos alimentos no podrían ser consumidos por los enfermos a causa de los cuidados o porque no tenían el poder económico para adquirirlos.

Consideraciones finales

A raíz de la información anterior, podemos inferir que este sector del predio, en épocas tempranas de la fundación de Mérida, originalmente perteneció al hospital de Nuestra Señora del Rosario y años después fue fraccionado y vendido a diferentes familias acomodadas. La importancia de estas excavaciones radica en la aportación de información valiosa sobre los diversos materiales recuperados, tanto prehispánicos como coloniales e históricos, donde se evidencia que tuvo varios momentos de ocupación a través de los años.

Los materiales prehispánicos nos manifiestan que, cuando se funda la nueva ciudad colonial de Mérida, se desmantelan los edificios precolombinos para ser reutilizados para la construcción de casonas españolas, por lo cual se requirió limpiar el terreno hasta dejarlo llano. Esto lo podemos evidenciar por medio de la cerámica prehispánica localizada en el lugar donde hubo estructuras mayas que fueron arrasadas.

Reforzando lo anterior mediante las excavaciones arqueológicas realizadas en el parque Manuel Cepeda Peraza (Góngora y de Vicente, 2012: 7-22) se lograron recuperar dos entierros prehispánicos que provenían del relleno de una de las estructuras localizadas en esta área, indicador de que este sector de la ciudad prehispánica de Thó se encontraba bastante poblado.

Los materiales culturales recuperados reiteran que, en los primeros años de la Colonia, en esta parte de la ciudad, se fundó el primer hospital de Mérida. Los fragmentos cerámicos corresponden a vajillas utilizadas para el cuidado de los enfermos del hospital, así como vasijas domésticas de uso utilitario con y sin engobe y recipientes de mayólica que lo más probable es que fueron traídas por los europeos. Esto nos sugiere que los enfermos del nosocomio pudieron ser españoles, criollos, mestizos, pardos, mulatos, etcétera.

La muestra zooarqueológica denota la gran variedad de animales que fueron consumidos tanto en el hospital juanino como en el siglo xix, cuando el predio fue dividido y vendido a los nuevos inquilinos de clase acomodada. Cabe mencionar que, acerca de los alimentos, limpieza era sumamente importante en los hospitales Juaninos, tanto en la higiene de los enfermos como en el cuidado que se tenía en los utensilios de la cocina:

Tendrá cuidado, en acabando de comer los enfermos, los Hermanos, y los sirvientes, de fregar con ceniza y agua caliente11 las ollas, sartenes, cazuelas, asadores, y todo lo demás que estuviere a su cargo, de suerte que haya en todo ello mucha limpieza, y asimismo tendrá cuidado de barrer la cocina por la mañana y después de comer. (Alberro 2005: 61)

Destacamos que la huerta del hospital puede clasificarse como una obra de irrigación de escala doméstica (Figura 15), aunque tipológicamente podía compartir parcela con etapas previas de diferente uso, los camposantos, por ejemplo, la evidencia osteológica no da cuenta de restos humanos sino de restos óseos de animales de consumo pertenecientes a la época de vivienda señorial. De esta forma, los estratos arqueológicos evidencian los diversos usos de una misma ubicación parcelaria.

Figura 15

Detalle de la posible configuración de canales de riego de la huerta del hospital

Fuente: elaboración propia, 2015.

Años después, cuando el predio es vendido y dividido, pasó de mano en mano por diferentes propietarios. En la arquitectura y cultura material se reflejan los diferentes momentos económicos de ocupación, es decir, los materiales recuperados nos permiten aseverar que los diferentes dueños fueron personas acomodadas ya que se obtuvo una gran cantidad de materiales pertenecientes a la vajilla loza fina perla donde se observan marcas de fabricación europea, muestra del valor adquisitivo y el estatus de sus dueños.

Además, el estudio de los materiales culturales proporcionó conocimiento acerca de los diferentes usos que tuvo el predio a través del tiempo, desde que fue casa habitación y, posteriormente, el club social La Unión, donde asistía la clase alta de la sociedad yucateca, así como los diversos locales comerciales que se ubicaron antes de ser restaurada.

De esta forma, la investigación histórica y la evidencia arqueológica se integran para complementar un cuadro histórico que ofrece nuevas luces sobre los procesos de traslapes edificatorios en la ciudad, producto de la intensa evolución arquitectónica y urbana de Mérida durante sus primeros años.

Agradecimientos

Los autores desean agradecer la amable colaboración del Sr. Raúl E. Casares G. Cantón, así como al Centro inah Yucatán, por las facilidades otorgadas para la elaboración de este documento.

Archivo

Biblioteca y Hemeroteca Carlos R. Menéndez (Yucatán, México).

Bibliografía

Alberro, Solange (2005), Apuntes para la Historia de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en la Nueva España, 1604-2004, Yucatán: El Colegio de México - Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.

Ancona, Eligio (1978), Historia de Yucatán, Yucatán: Ediciones de la Universidad de Yucatán.

Ancona, Raúl (1987), “Arquitectura civil en Mérida colonial”, en Cuadernos de Arquitectura de Yucatán, núm. 1, 30-42.

Burgos, Rafael (1993), “La Ex aduana de Progreso, Yucatán; Arquitectura y Arqueología Histórica”, en Cuadernos de Arquitectura de Yucatán, núm. 6, 25-37.

(1995), El Olimpo: Un predio Colonial en el lado Poniente de la Plaza Mayor de Mérida, Yucatán y Análisis Comparativo, Ciudad de México: inah (Instituto Nacional de Antropología e Historia).

(2000), “El Hospital Franciscano de la Mejorada en Mérida Yucatán”, en Arquitectura y Urbanismo Virreinal. Yucatán: Universidad Autónoma de Yucatán.

Burgos, Rafael, Yoly Palomo y Sara Dzul (2010), El Camino Real a Campeche: Una perspectiva arqueológica e histórica, Yucatán: Ayuntamiento de Mérida – inah.

Comisión Nacional del Agua (2009), en “Semblanza histórica del agua en México”, en http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/SG28SemblanzaHistoricaMexico.pdf

Brained, George W. (1976), The Archaeology Ceramics of Yucatán, Nueva York: Kraus Reprint Co.

Deagan, Kathleen (1987), Artifacts of the Spanish Colonies of Florida and the Caribbean, 1500-1800, Washington, D.C.: Smithsonian Institution Press.

El Eco del Comercio (1887), “Apertura del Casino”, en El Eco del Comercio, núm. 756, 3. (Hemeroteca Carlos R. Menéndez, año de consulta: 1994)

Espadas, Aercel (2003), “Génesis y vorágine del primer contrapunto de la centralidad urbana emeritense y su disputa (I). De la permanencia física y simbólica maya a la selva de símbolos del modernismo”, en Por Esto!, 28 de septiembre de 2003, 5. (Hemeroteca Carlos R. Menéndez, año de consulta: 2005)

Ferrer, Gabriel (1977), “Historia de la beneficencia pública y privada”, en Enciclopedia Yucatanense, tomo iv, México: Gobierno de Yucatán.

Fournier, Patricia (1985), Evidencias arqueológicas de la importación de cerámica en México con base a los materiales del Ex convento de San Gerónimo, Tesis de licenciatura en arqueología, Escuela Nacional de Antropología e Historia (enah).

(1990), Evidencias Arqueológicas de la Importación de Cerámica en México, con base en los materiales del Ex convento de San Gerónimo, Ciudad de México: inah.

Goldstein, Malcolm (2012), “On Beyond Holcombe: Oakland Chemical Company”, en http://1898revenues.blogspot.mx/2012/10/on-beyond-holcombe-oakland-chemical.html

Góngora, Ángel y Esteban de Vicente (coords.) (2012) Reporte del seguimiento de obras en el Centro Histórico. Parque Cepeda Peraza (calle 60 x 59), Parque de la Maternidad (calle 60 x 57 – A), Callejón del Congreso (calle 57-A x 58 y 60), calle 57 x 58 y 60, calle 58 x 59 hasta la 55, calle 57 x 58 y 56, Mecanuscrito: inah.

Lang, Gordon (1999) Pottery & Porcelain Marks. China: Miller’s.

“Leyes de Indias”, [1680], en Archivo Digital de la Legislación del Perú. http://www.leyes.congreso.gob.pe/leyes_indias.aspx (febrero 2017).

Lister, Florence C. y Robert H. Lister (1975) “Non-Indian Ceramics from the México City Subway”, en El Palacio, vol. 81, núm. 2: 25-48.

López, Gonzalo (1977) “Porcelana Oriental en la Nueva España”, en Anales de Antropología e Historia, núm. 55, 65-82.

Molina, Juan Francisco (1904), Historia de Yucatán durante la dominación española, Yucatán: Imprenta de la Lotería del Estado.

(1910), Historia de Yucatán durante la dominación española, tomo ii. Yucatán: Imprenta de la Lotería del Estado.

Muriel, Josefina (1990), Hospitales de la Nueva España, México: Universidad Nacional Autónoma de México (unam) – Cruz Roja Mexicana.

Pacheco, Martha (1997), Estudio tipológico de la vivienda colonial de Mérida, Tesis de maestría en arquitectura, Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán (uady).

Pantone Color Formula Guide (s.f.), New Jersey: 18th Edition.

Peniche, Roldan, Arnold Channing y Frederick J Tabor Frost (2010), El Egipto Americano: testimonio de un viaje a Yucatán. Yucatán: Instituto de Cultura de Yucatán (ICY).

Ramos, Carolina (2014), Informe Técnico del Análisis Zooarqueologico de la Fauna Vertebrada Recuperada en el Proyecto: Rescate Arqueológico en el Ex Local Social de la Unión, Mérida, Yucatán, Archivo: inah.

Rodríguez, Antonio (2005), La Reconstrucción histórica virtual del patrimonio cultural urbano arquitectónico. El hospital de San Juan de Dios de Mérida, Yucatán. Caso de estudio. Tesis de maestría en arquitectura, Facultad de Arquitectura de la uady.

(2012), La Reconstrucción Histórica Virtual de la Plaza Mayor de Mérida, Yucatán. Siglos xvi-xviii. Una aproximación al Patrimonio Cultural Urbano-Arquitectónico por medio de las Herramientas de Computación Visual, Tesis de doctorado en arquitectura, Facultad de Arquitectura de la uady.

Rubio, Jorge Ignacio (1953), Organización del Virreinato de Nueva España, Tesis de maestría en historia, unam.

Schávelzon, Daniel (1991), Arqueología Histórica de Buenos Aires I. La Cultura Material Porteña de los Siglos xviii y xix. Buenos Aires: Ediciones Corregidor.

Smith, Robert, E. (1971), The Pottery of Mayapan. Including Studies of Ceramic Material from Uxmal, Kabah y Chichen Itza. Papers of the Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, Cambridge: Harvard University.

Suárez, Víctor M. (1977), La Evolución Económica de Yucatán. A Través del Siglo xix, Ciudad de México: uady.

Notas