Ciencias Sociales, Humanidades y Artes

Emprendimiento de la población joven en México. Una perspectiva crítica

Entrepreneurship of young people in Mexico. A critical perspective

Emprendimiento de la población joven en México. Una perspectiva crítica

Entreciencias: diálogos en la Sociedad del Conocimiento, vol. 5, núm. 12, 2017

Universidad Nacional Autónoma de México

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional.

Recepción: 26 Octubre 2016

Aprobación: 17 Febrero 2017

Resumen: El objetivo de este artículo, consiste en analizar las características sociodemográficas de la población joven emprendedora en México, con la finalidad de identificar el perfil de los jóvenes emprendedores, así como indagar si en efecto, la actividad emprendedora configura un mecanismo de inserción exitoso al mercado laboral o, en su caso, se trata de una forma de sobrevivencia ante la carencia de oportunidades de empleo. Para ello, se propone incorporar los elementos dados por un conjunto de vertientes teóricas y empíricas, así como la construcción de un esquema analítico a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del primer trimestre 2016, y el método de Análisis de Correspondencias Múltiples. Los resultados muestran que, en cierta medida, se refuta la situación ideal del emprendimiento enunciada bajo los preceptos teóricos, ya que en el caso de los jóvenes mexicanos se deduce que la actividad emprendedora emerge como una forma de sobrevivencia más que una manera de explotar el entorno para los negocios, la motivación personal y las capacidades físicas e intelectuales.

Palabras clave: emprendimiento, población joven, análisis de correspondencias múltiples.

Abstract: The purpose of this paper is to analyze the sociodemographic features of young entrepreneurs in Mexico in order to identify their profile; it will also conduct research on whether entrepreneurial activity sets up a mechanism for successful integration into the labor market or, where applicable, it is a form of survival in the absence of employment opportunities. To this end, it incorporates the elements given by a set of theoretical and empirical aspects, the construction of an analytical frame work based on data from the National Survey of Occupation and Employment of 2016, as well as the Multiple Correspondence Analysis method. The results show that, to some extent, the ideal situation of the entrepreneurship set out under the theoretical precepts is refuted; in the case of young Mexicans, for example, this research proves that entrepreneurial activity emerges more as a form of survival rather than a way to exploit the environment for business, personal motivation and physical and intellectual capacities.

Keywords: entrepreneurship, young population, Multiple Correspondence Analysis.

Introducción

En la actualidad, se manifiesta un renovado interés por el estudio del emprendimiento; enmarcado como vía para subsanar las ineficiencias presentadas en el mercado de trabajo, delimitadas por la exigua oferta de puestos laborales y la elevada demanda de fuentes de empleo (Abdala, 2004).

En particular, incentivar la actividad emprendedora en la población joven configura un foco de atención para los hacedores de política pública y la sociedad en general, ya que, como consecuencia de las cualidades inherentes a este segmento poblacional (creatividad, no adversidad al riesgo, físicamente aptos para incrementar la productividad) se asume una relación directa entre los jóvenes y el crecimiento económico (Abdala, 2004; Fuentes y Sánchez, 2010).

La creación de nuevos negocios concede un mecanismo orientado a aprovechar estas peculiaridades y, al mismo tiempo, configura una senda para impulsar el empleo, la innovación y el crecimiento económico. No obstante, explorar las características económicas y sociales de los jóvenes en el emprendimiento, refiere una labor compleja resultante de la inexistencia de un instrumento analítico, cuantitativo y cualitativo, universalmente aceptado (Fuentelsaz y González, 2015). De ahí, que se formule la siguiente pregunta ¿Cuáles son las características sociodemográficas que definen a la población joven emprendedora en México?

Bajo este panorama, el objetivo del presente artículo, consiste en analizar las características sociodemográficas de la población joven emprendedora en México, con la finalidad de identificar el perfil de los jóvenes emprendedores, así como indagar si en efecto, la actividad emprendedora conforma un mecanismo de inserción exitoso al mercado laboral o, en su caso, se trata de una forma de sobrevivencia ante la carencia de oportunidades de empleo.

Para tal efecto, se propone incorporar los elementos dados por un conjunto de vertientes teóricas y empíricas, así como la construcción de un esquema analítico a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo ( enoe ) correspondientes al primer trimestre de 2016 y el método de Análisis de Correspondencias Múltiples ( acm ).

El artículo está dividido en cuatro secciones. La primera, describe la noción de emprendimiento desde la perspectiva schumpeteriana y entornos macro, meso y microanalíticos. La segunda, puntualiza un conjunto de apreciaciones críticas y empíricas vinculadas con la actividad emprendedora; la tercera, expone la estrategia metodológica, las variables incluidas y la fuente de información; y finalmente, la cuarta sección analiza el emprendimiento en el entorno de la población joven en México. El artículo finaliza con una serie de conclusiones y las referencias bibliográficas consultadas.

La noción de emprendimiento: perspectiva schumpeteriana y entornos macro, meso y microanalíticos

Ante la situación laboral caracterizada por la insuficiente oferta de puestos de trabajo y la elevada demanda por fuentes de empleo, la noción de emprendimiento asume especial trascendencia como mecanismo de inserción de la población al mercado de trabajo, a través de la creación de un negocio que paralelamente representa una vía para la producción de bienes y servicios innovadores (Abdala, 2004).

Dada la complejidad inherente a la definición de emprendimiento,1 es inexistente un punto de vista único y generalizable. Por tanto, se plantea la identificación de cuatro vertientes que abordan esta temática desde ángulos divergentes, aunque complementarios: visión schumpeteriana, entorno macro, ámbito meso y contexto microanalítico.

El panorama schumpeteriano constituye el enfoque pionero respecto al estudio económico del emprendimiento. En este marco, el eje central alude a la figura del empresario emprendedor distinguido por ostentar capacidades innatas para asumir riesgos, aprovechar contextos ignorados por otros, introducir nueva tecnología y crear oportunidades para la innovación (Landreth y Colander, 2006). Alternativamente, es un sujeto que posee la facultad para incidir sobre la conformación de los procesos denominados destrucción creativa y ciclo de negocios, ambos indispensables en la dinámica y evolución de las sociedades (Yoguel, Barletta y Pereira, 2013).

La destrucción creativa encarna el punto de quiebre respecto a los patrones productivos imperantes, desplazados por nuevos esquemas de producción o la introducción de bienes novedosos al mercado (Schumpeter, 1976 y 2010). Consecuencia de ello, emerge el ciclo de negocios metafóricamente equiparado con los latidos del corazón del sistema económico. Las crisis simbolizan una etapa de adaptación a las nuevas condiciones de producción, mientras que la innovación, es identificada como detonante para suscitar periodos expansivos o de prosperidad. Posterior a una crisis, el crecimiento no es reanudado en el punto alcanzado anteriormente, sino la modificación de condiciones, supuestos, planes, valores e instituciones obligan a la reorganización del medioambiente antes de iniciar una nueva etapa de crecimiento (Schumpeter, 2010; Valencia y Patlán, 2011; Yoguel, Barletta y Pereira, 2013).

El entorno macro es comparable con los preceptos schumpeterianos dado que examina la incidencia del emprendedor sobre las variables macroeconómicas, esencialmente, los niveles de crecimiento económico, la creación de empleos, la generación de innovaciones y la apertura de nuevos mercados (Jolonch y Ferreira, 2016). Tal ambiente puede ejemplificarse mediante los planteamientos del Global Entrepreneurship Monitor ( gem ) y el Sistema de Desarrollo Emprendedor.

El gem es una propuesta sustentada en la construcción de indicadores y reportes anuales focalizados a la cuantificación del emprendimiento en más de un centenar de países. Para ello, establece un marco conceptual incluyente de diversos factores agrupados en dos secciones: actitudes emprendedoras y ambiente nacional para el emprendimiento. La virtud radica en reconocer divergencias entre países respecto a las cualidades emprendedoras, y a partir de ello, posibilitar el establecimiento de políticas y recomendaciones (gem , 2016).

Por su parte, el Sistema de Desarrollo Emprendedor es un planteamiento presentado por Kantis (2004) incluyente de seis contextos: condiciones sociales y económicas; cultura y sistema educativo; estructura y dinámica productiva; aspectos personales; redes del emprendedor; mercado de factores y regulaciones políticas.

La conjunción de estos ambientes configura un sistema basado en relaciones recíprocas, cuya influencia se manifiesta en las normas y programas gubernamentales de estímulo al emprendedor, la motivación de los ciudadanos hacia la gestación de un proyecto empresarial, la identificación de oportunidades de negocio, así como el acceso a recursos humanos y financieros coadyuvantes en el éxito de la naciente empresa (Kantis, 2004).

Respecto al nivel mesoanalítico, se trata de un punto intermedio entre los ambientes macro y micro, específicamente, puntualiza la conformación de vínculos entre el emprendedor con su entorno inmediato. Es factible ilustrar este contexto mediante los estudios pioneros de Gibb y Ritchie (1982), Shapero (1984); y recientemente, la metodología CANVAS (Osterwalder y Pigneur, 2009).

El planteamiento de Gibb y Ritchie (1982), retomado posteriormente por Jones, Macpherson y Jayawarna (2014), enlaza las cualidades del emprendedor con el contexto de desenvolvimiento del negocio. El proyecto inicia con la identificación y validación de una idea de empresa, que posteriormente precisa organizar factores materiales y humanos; sin embargo, contar con recursos y un concepto innovador, no asegura la permanencia del negocio en el mercado, debido a que éste depende en gran medida, de la motivación y compromiso del emprendedor, aunado a la disponibilidad de financiamiento y un ambiente saludable para el desarrollo empresarial.

En esta panorámica, emprender no simboliza simplemente el comienzo de un proyecto, sino un proceso social complejo compuesto de una serie de conexiones entre el emprendedor y su entorno familiar, educativo y cultural que, de manera agregada, proveen habilidades, experiencias y conocimientos (Jones et al ., 2014).

Alternativamente, el modelo de Shapero (1984) segmenta el emprendimiento en tres fases. La primera, denominada de desplazamiento, describe la ocurrencia de un conjunto de eventos positivos (deseo de realización, logro de objetivos personales y profesionales) o negativos (desempleo, frustración, necesidad de sobrevivir) que inciden sobre la actitud de las personas hacia el emprendimiento. La segunda, deseo de percepción, identifica la trascendencia de las relaciones personales y el ambiente familiar, cultural, social y educativo sobre el estímulo a las habilidades empresariales que convierten a los sujetos en emprendedores potenciales; y la tercera, de acción o percepción de factibilidad, se caracteriza por el comportamiento y la audacia del emprendedor para obtener los recursos necesarios enfocados al nacimiento de su empresa (Shapero, 1984; Summers, 2013).

Equiparable a la noción de emprendimiento dada por Gibb y Ritchie (1982), Shapero (1984) enfatiza que el acto de emprendedor, es más que la materialización de una idea de negocio al definir un mecanismo multifactorial. Por una parte, representa la culminación de un proceso personal e irrepetible; y por otro lado, se halla sujeto a aspectos culturales, económicos, políticos e incluso, psicológicos.

En el último lustro, la metodología CANVAS propuesta por Osterwalder y Pigneur (2009) es ampliamente aceptada como un esquema simplificado de los factores incidentes en el desarrollo de una idea de empresa. La palabra anglosajona CANVAS equipara la creación de un negocio con la realización de un lienzo artístico. Éste se compone de nueve elementos agrupados en dos secciones: empresa y mercado.

La fracción empresa se localiza visualmente en el extremo izquierdo del lienzo y se refiere a las actividades vinculadas con la estructura organizacional del negocio. Concentra cuatro aspectos: estructura de costos, recursos centrales, actividades principales y alianzas claves; en tanto, el segmento mercado se ubica en el costado derecho e involucra condiciones conectadas indirectamente al ámbito interno de la empresa. Incluye la propuesta de valor, las cualidades de los clientes, los canales de distribución, las relaciones con los demandantes y las fuentes de ingresos (Osterwalder y Pigneur, 2009; Clark, Osterwalder y Pigneur, 2012).

Igualmente, este punto de vista determina siete personajes de la innovación en modelos de negocio: el director ejecutivo, el intrapreneur , el emprendedor, el inversor, el consultor, el diseñador y el emprendedor concienciado. Entre éstos, es remarcable la diferencia entre un emprendedor y las características inherentes a un emprendedor concienciado. El emprendedor es descrito como un individuo cuya misión es indagar las necesidades actuales de los clientes y con ello, crear nuevas oportunidades de empresa. En contraste, el emprendedor concienciado, difiere del anterior debido a que sus esfuerzos no se centran únicamente en la satisfacción de los clientes, sino también promueve cambios sociales y económicos positivos mediante propuestas innovadoras de negocios (Osterwalder y Pigneur, 2009).

A pesar de que la metodología CANVAS presenta escasa dificultad de entendimiento es susceptible de críticas, esencialmente, los detractores apuntan que el énfasis versa en la construcción del lienzo, omitiendo aspectos sustanciales como el conocimiento, las habilidades y la experiencia del emprendedor. De igual manera, su aplicabilidad es escasamente recomendable cuando el individuo posee saberes básicos sobre gestión empresarial, por la dificultad que representa reconocer clientes potenciales, canales de distribución, ingresos y costos (Ching y Fauvel, 2013).

En lo relativo al ámbito microanalítico, examina las cualidades ostensibles del sujeto emprendedor (Jolonch y Ferreira, 2016). Si bien, en este eje no existe un panorama único al respecto, es factible reconocer el estudio pionero de McClelland (1961) y una serie de trabajos posteriores (Lerma 2007; Hisrich et al. 2013) que tratan de identificar los atributos inherentes a la personalidad emprendedora.

El planteamiento de McClelland (1961) es precursor en la incorporación de aspectos motivacionales a los estudios sobre emprendimiento. Particularmente, enfatiza en el logro de objetivos personales y profesionales como factores que llevan a los individuos a convertirse en emprendedores. En este ámbito, la motivación simboliza un rasgo de la personalidad no necesariamente innato, sino que puede desarrollarse a través del tiempo y es responsable, en parte, de incentivar el crecimiento económico (Marulanda, Montoya y Vélez, 2014). Además, considera otros atributos del emprendedor representados por la originalidad, la moderada aversión al riesgo, la aceptación de responsabilidades, la perseverancia, la autoconfianza, el deseo por aprender y la planificación de metas a largo plazo (Fuentes y Sánchez, 2010).

Complementariamente, Lerma (2007) enfatiza sobre la dificultad de reconocer cuando un individuo ostenta peculiaridades para el emprendimiento, debido a que cada persona enfrenta situaciones disímiles. Por tanto, propone tres cualidades distintivas: el poder, el saber y el querer.

Este mismo autor menciona que el poder recalca las habilidades y aptitudes innatas para los negocios, así como las capacidades físicas, intelectuales y conductuales focalizadas a estrechar las relaciones humanas. El saber agrupa conocimientos especializados sobre negocios obtenidos por medio de la educación formal y la experiencia. En tanto, el querer señala la motivación y la voluntad para alcanzar los objetivos planteados.

Por su parte, Hisrich et al. , (2013) señalan que el emprendimiento configura un proceso creativo que implica riesgos financieros, físicos y sociales. La motivación hacia la actividad emprendedora radica en obtener recompensas monetarias, satisfacción personal e independencia económica. Lograr estos resultados requiere ostentar tres tipos de habilidades: técnicas, manejo de negocios y personales.

Las técnicas refieren a las habilidades de comunicación oral y escrita, así como a la destreza para organizar recursos, construir redes personales y monitorear los sucesos del medio ambiente con el fin de detectar oportunidades de empresa. Las capacidades para el manejo de negocios describen la planeación, el alcance de las metas propuestas, así como, la práctica para negociar y solucionar conflictos. Las habilidades personales subrayan la disciplina, la no aversión al riesgo, la perseverancia y la capacidad de liderazgo (Hisrich et al. , 2013).

Las detracciones al ámbito microanalítico señalan la escasa claridad para definir a un emprendedor, a partir de sus motivaciones y rasgos de personalidad, debido a que estas particularidades pueden ser ostensibles en individuos no interesados en el emprendimiento, por ejemplo, los deportistas y los políticos (Jones y Murtola, 2012; Kantis, 2004; Pfeilstetter, 2011).

En síntesis, el cuadro 1 resume los aspectos centrales inherentes a los ambientes macro, meso y micro que no encarnan grados analíticos separables, por el contrario, se encuentran estrechamente vinculados, ya que el desempeño de uno, afecta la conducta de sus contrapartes. Así, por ejemplo, un entorno macro carente de crecimiento económico, combinado con falta de programas de apoyo al emprendimiento y escaso desarrollo tecnológico impactan negativamente en el resto de los contextos, esencialmente en la gestación de los negocios y la actitud de las personas hacia el emprendimiento.

Fuente: elaboración propia.

Emprendimiento: apreciaciones críticas a partir de la evidencia empírica

Las perspectivas teóricas precedentes subrayan la trascendencia económica y social derivada de la creación de empresas, vistas como entidades orientadas a incentivar la innovación, el empleo y el crecimiento de las regiones. A pesar de ello, diversas apreciaciones describen limitantes vinculadas con la actividad emprendedora.

La detracción central subraya que incentivar masivamente proyectos empresariales a través de políticas públicas y programas de financiamiento, influye en el estímulo a negocios con escaso aporte a la innovación y carentes de probabilidades para sobrevivir en el largo plazo. Además, en esta panorámica, es posible que la inquietud por iniciar un negocio emane de una necesidad de obtener ingresos ante la carencia de fuentes de empleo (Fuentelsaz y González, 2015). En ambas circunstancias, se impulsa una economía de subsistencia, en contraposición a la situación ideal de alentar el intercambio de conocimiento, la innovación y crecimiento (Fuentelsaz y González, 2015).

Alternativamente, mediante la creación de un nuevo negocio, los individuos tratan de subsanar escenarios caracterizados por problemas de desempleo, independencia laboral, percepción de ingresos más altos en relación con los salarios ofrecidos por el mercado; entre otras situaciones. Para Trías de Bes (2007) atender estos contextos confiere una evaluación errónea relativa al emprendimiento. En este sentido, es preciso clarificar expresamente la diferencia entre motivo y motivación, así como entre emprendedor falso y emprendedor verdadero .

Un motivo representa una causa o un detonante para llevar a cabo ciertas diligencias; en tanto, la motivación simboliza la voluntad, la ilusión y el profundo deseo por emprender. Los motivos no aseguran una motivación efectiva, sólida y duradera hacia las actividades emprendedoras. En palabras de Trías de Bes (2007), “…ser despedido es un motivo, pero no asegura motivación suficiente para emprender un negocio. Las verdaderas motivaciones son: la ilusión y el deseo por emprender per se , como modus vivendi (...) Igual que el hábito no hace al monje, el motivo tampoco hace al emprendedor” (p.15).

La apreciación errada entre motivo y motivación, origina confundir las peculiaridades de un emprendedor falso con respecto a las ostentadas por un verdadero. Los emprendedores falsos se denominan de esta forma, no en un sentido moral, sino porque el término supone un engaño a sí mismos. Estos individuos, se consideran emprendedores por el hecho de constituir una empresa legalmente o, en su caso, por poseer una determinada idea de negocio. Los emprendedores verdaderos difieren de los precedentes al visualizar la actividad emprendedora como un proceso complejo que implica más que la creación de una empresa; simboliza una forma de entender la vida, actúan por vocación, no temen al fracaso y afrontan con deleite las situaciones de riesgo e incertidumbre (Trías de Bes, 2007 y 2015).

En virtud de ello, Gerber (1997 y 2011) concuerda en señalar la existencia de valoraciones falsas respecto al emprendimiento, circunstancia etiquetada como Mito E . Especialmente, enfatiza la creencia casi generalizada, referente a que las pequeñas empresas son consecuencia de las decisiones y la energía de los emprendedores, quienes arriesgan su capital humano y financiero para alcanzar un beneficio económico; siendo no del todo correcta esta percepción. Frecuentemente, un sujeto con conocimientos y habilidades técnicas favorables, siente un impulso por emprender con el fin de aplicar sus saberes y alcanzar independencia económica. Así, el proyecto debe visualizarse como un espacio para realizar una labor que complace al individuo más que un verdadero emprendimiento. Por ello, es probable que a largo plazo, la empresa incipiente fracase derivado de sentimientos de ansia, miedo, cansancio y desesperación, resultantes de la carencia de habilidades directivas para el manejo de negocios.

Derivado de lo antepuesto, se manifiesta la necesidad de discernir entre emprendimiento productivo, improductivo y destructivo. El productivo se asocia a la innovación, el aprovechamiento de oportunidades de negocio, la creación de empleo y el crecimiento económico. El improductivo se caracteriza por la obtención de beneficios económicos para el emprendedor, otorgando a la sociedad un aporte nulo; mientras, el destructivo perjudica a la colectividad debido a que el nuevo negocio opera en circunstancias al margen de la ley. Visualizar estas clases de emprendimiento es esencial para los hacedores de política pública, ya que es preciso distinguir los tipos de negocios que la economía requiere para su desarrollo (Baumol, 1990 y 2010).

Empíricamente, diversos estudios (Fundación Nantik Lum, 2014;Lederman et al. , 2014; Rodríguez y Urbina, 2015) complementan la visión crítica relativa al emprendimiento, particularmente, puntualizan la insuficiente investigación acerca de los diversos segmentos de emprendedores a partir de sus cualidades demográficas (edad, sexo, profesión), así como, la escasa o inexistente atención a problemas vinculados con la corrupción, la economía informal, la falta de capital de riesgo y la burocracia.

En este ámbito, el informe presentado por la Fundación Nantik Lum (2014) plantea categorizar en cuatro segmentos a la población de emprendedores, con el fin de reconocer los diferentes perfiles y características. Esta fragmentación, aplicada al caso concreto de Madrid, revela información encauzada a detectar problemáticas y enunciar un conjunto de recomendaciones coadyuvantes en materia de emprendimiento.

La primera categoría, emprendimiento juvenil, involucra a sujetos menores de 30 años cuya preferencia está canalizada hacia proyectos de negocio tecnológicos con orientación al mercado externo. Este segmento, enfrenta dificultades relativas a la falta de educación formal, experiencia, apoyo familiar y financiero, así como la exigua comprensión del entorno. La segunda clasificación, mujer emprendedora, esencialmente palpable en féminas entre los 31 y 40 años, con formación cualificada y que apuestan por negocios en los sectores comercio y tecnológico.

La tercera categorización, emprendedor tecnológico, se refiere a individuos entre los 31 y 40 años, con formación cualificada y quienes consideran inadecuados los programas gubernamentales de apoyo al emprendimiento. La cuarta categorización, emprendedor inmigrante, identifica sujetos generalmente del sexo masculino, con un rango de edad entre los 31 y 50 años, que trabajan por cuenta propia y los negocios emprendidos se desarrollan en hostería, restauración, servicios y comercio (Fundación Nantik Lum, 2014).

Las problemáticas de los cuatro segmentos antepuestos, exponen el limitado acceso a financiamiento, los costos asociados a la creación de la nueva empresa y la excesiva burocracia. Si bien, el documento realizado por la Fundación Nantik Lum (2014) describe un contexto específico observado en la ciudad de Madrid, éste permite obtener una primera aproximación relativa a la forma de categorizar a los emprendedores de acuerdo a sus características demográficas.

En el entorno latinoamericano, el estudio presentado por Lederman et al. , (2014) puntualiza que una de cada tres personas labora de forma autónoma, pero solamente algunos emprendedores otorgan fuentes adicionales de trabajo. Además, la mayoría de los emprendimientos permanecen estáticos a través del tiempo, ya que se trata de negocios pequeños que no modifican su tamaño incluso tras décadas de operación.

La peculiaridad principal de la actividad emprendedora en América Latina versa en la existencia de un gran número de empresas (esencialmente de carácter familiar) que adolecen de generar innovaciones productivas y organizacionales. Adicionalmente, en el ámbito de la innovación, son notables las características que privan la actividad emprendedora, entre ellas: las empresas introducen nuevos productos a una tasa menor comparada con la de los países desarrollados; con excepción de Brasil, el conjunto de naciones invierte menos de uno por ciento del Producto Interno Bruto ( pib ) en investigación y desarrollo ( i & d ); la generación de patentes en algunos territorios (Bolivia, Paraguay, El Salvador, Honduras, Guatemala, Perú) es menor a uno por cada millón de habitantes y en términos de administración empresarial, los negocios de tamaño micro, pequeño y mediano no utilizan sistemas adecuados de gestión del capital humano, siendo las empresas familiares las más afectadas. La recomendación reside en fomentar un mayor número de emprendedores transformacionales promotores de la innovación y el crecimiento económico (Lederman et al. , 2014).

Para el caso mexicano, es inexistente un documento oficial sobre el desempeño del emprendimiento; sin embargo, el reporte presentado por el Observatorio Nacional del Emprendedor (2015) y el informe del Instituto Mexicano para la Competitividad (2015) otorgan una panorámica al respecto. Ambos convergen en señalar que la corrupción es la limitante principal de la actividad económica en general, y en particular, del emprendimiento.

El Observatorio Nacional del Emprendedor2 apunta que, en alguna ocasión, los dueños de micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) han tenido la necesidad de pagar una cuota adicional con el fin de acelerar los trámites para el funcionamiento de su negocio. Tal situación contiene costos importantes sobre el desarrollo empresarial al aumentar la incertidumbre, dificultar la creación de negocios, disminuir el potencial para la innovación e impactar negativamente en la formación de capital humano. Las recomendaciones se enfocan en mejorar el contexto institucional y las condiciones éticas de los servidores públicos con el fin de consolidar el emprendimiento a largo plazo (Observatorio Nacional del Emprendedor, 2015)

Por su parte, Rodríguez y Urbina (2015) en el marco del reporte presentado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, puntualizan que en México los emprendedores y las Mipymes generan 52 % del pib y crean 72 % de los empleos; empero, la corrupción, los sobornos y el tráfico de influencias son los principales obstáculos que enfrentan. Enmendar estas limitantes requiere consolidar una red de apoyo a emprendedores, aplicar la ley a funcionarios y empresarios corruptos, reducir los trámites para emprender, así como establecer compromisos mutuos entre los gobiernos, las asociaciones empresariales y la sociedad civil (Rodríguez y Urbina, 2015).

Considerando únicamente a la población joven, los estudios sobre emprendimiento describen panorámicas diversas dependientes del contexto geográfico y económico. En este ámbito, Rubio (2012) indaga la actividad emprendedora en personas jóvenes españolas, señalando que es necesario desarrollar actitudes y habilidades como la inteligencia de mercado, la valoración empresarial y el estímulo a instituciones educativas que fomenten la opción del trabajo por cuenta propia. Para ello, indica que es indispensable la colaboración de diversos agentes, incluida la administración pública y las organizaciones educativas.

Paralelamente, Alemany y Urriolagoitia (2014) retoman a los jóvenes españoles, enfatizando sobre su iniciativa emprendedora materializada en la actitud y aptitud hacia la gestación de un negocio. Concluyen que la educación en iniciativa emprendedora es fundamental para detonar las peculiaridades de los emprendedores, así como dotar a los jóvenes de herramientas y conocimientos necesarios para iniciar una empresa. Así, observan al emprendimiento como una forma de subsanar los problemas de desempleo en los jóvenes y elevar el bienestar social.

Para el caso mexicano, los análisis sobre emprendimiento en jóvenes son escasos, la mayoría se aboca a examinar el comportamiento de la población total en torno a las actividades emprendedoras. En este marco, García (2015) presenta una evaluación sobre la intención de crear un negocio en jóvenes estudiantes universitarios. Los hallazgos señalan que el emprendimiento juvenil es una estrategia adecuada para enfrentar la crisis del empleo, empero, existe desconocimiento acerca de los programas públicos y privados que apoyan la capacidad emprendedora.

En suma, las apreciaciones críticas y empíricas relativas al emprendimiento aluden la trascendencia del ámbito institucional orientado a mitigar la corrupción, el escaso acceso a capital financiero y la excesiva burocracia. Incentivar la actividad emprendedora en la población joven es una tarea particularmente importante, consecuencia, por una parte, de las cualidades inherentes a este segmento poblacional (proactividad, tolerancia al riesgo, deseo por alcanzar objetivos) y por otro lado, dado que el emprendimiento representa un mecanismo de inserción de los jóvenes al mercado de trabajo y disminuye el número de desempleados.

Análisis del emprendimiento de la población joven en México: estrategia metodológica

Concretamente, esta investigación versa en construir un esquema analítico a partir de los datos provenientes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo ( enoe ) del primer trimestre de 2016 y el método de Análisis de Correspondencias Múltiples ( acm ).

La enoe es la consolidación y fusión de dos encuestas anteriores: la Encuesta Nacional de Empleo Urbano ( eneu ) y la Encuesta Nacional de Empleo ( ene ), que, por más de 20 años, estuvieron proporcionando información de la población ocupada y desocupada en México. La enoe es resultado de una evaluación integral de varios años, donde se ha realizado una serie de actividades de carácter conceptual, metodológico y de mejora de procesos, con la finalidad de presentar una nueva encuesta que permita captar y conocer de mejor manera las características del mercado laboral mexicano (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [Inegi], 2016).

Los cuestionarios que se levantan para la enoe son tres: uno sociodemográfico y dos de ocupación y empleo. Éstos dan respuesta a los cambios que ha experimentado el panorama laboral en México. Se considera la mejor base de datos que permite caracterizar los mercados de trabajo, el trabajo independiente, la multiocupación, el trabajo subordinado, el empleo remunerado, el contexto bajo el cual los individuos se incorporan o salen de un empleo, así como el nivel de la desocupación en México (Inegi, 2016)

Respecto a las limitaciones de la fuente de datos, resulta importante mencionar que, como cualquier encuesta, la enoe presenta un margen de error por muestreo. Para estimar el tamaño de la muestra que asciende a 120 mil 260 viviendas encuestadas trimestralmente con un esquema rotatorio, se considera un nivel de confianza de 90 por ciento y una tasa de no respuesta de 15 % ( Inegi, 2007). Alternativamente, otra de las restricciones radica en que la representatividad más baja es por ciudad, por tanto, excluye los análisis a nivel municipal. Tales inconvenientes no tienen influencia significativa en este estudio.

En el marco de la enoe , es preciso subrayar que la denominación emprendedor no se encuentra definida explícitamente; sin embargo, se sugiere utilizar el grupo empleadores3 como aproximación al término emprendedores . Asimismo, se consideran los datos correspondientes al primer trimestre de 2016, dado que describen la situación actual de la ocupación de los jóvenes mexicanos.

La inclusión del Análisis de Correspondencias Múltiples ( acm ) tiene como finalidad, brindar un panorama gráfico del contexto emprendedor. Se trata de un método caracterizado por asociar valores de diversas variables con diferentes categorías, siendo agrupados contiguamente casos u objetos con peculiaridades similares y alejados de éstos aquellos con características divergentes (Abad, Muñiz y Cervantes, 2003).

El acm es una generalización del análisis factorial de correspondencias simples que hace posible el análisis de las relaciones de asociación entre múltiples variables cualitativas o categorías. El resultado es la obtención de nuevas variables, dimensiones o factores de diferenciación de los individuos. Las nuevas dimensiones o factores se generan por combinaciones lineales del conjunto original de variables (Subirats, 2012).

Es preciso puntualizar que la técnica de acm está limitada a variables no métricas, configura sólo grupos de categorías de variables y está condicionada a estudiar relaciones no lineales. Asimismo, los resultados que se obtienen se basan en fundamentos de tipo geométrico y se limita a describir únicamente el colectivo estudiado. De ahí que las conclusiones obtenidas no sean generalizables a otros contextos ajenos al marco objeto de estudio (Antelo y Sulé, 2003).

De acuerdo con la enoe , la población emprendedora en México comprende 5 mil 883 personas, de las cuales 5 mil 331 son adultos de 30 a 59 años y 522 jóvenes cuya edad está entre los 18 a 29 años con representatividad a nivel nacional, mismos que personifican a 1, 450,324 adultos y 148, 646 jóvenes después de haber aplicado el factor de expansión ( Inegi, 2016).

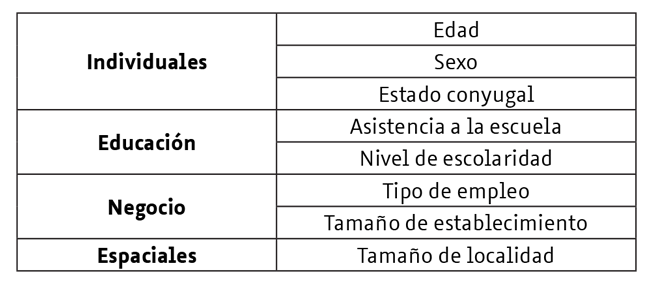

La propuesta de estudio del emprendimiento de la población mexicana mediante el acm implica la inclusión de dos estimaciones. La primera, relativa a la población total emprendedora (jóvenes, adultos y personas de la tercera edad); y la segunda, incluye únicamente a las personas jóvenes entre los 18 y 29 años.4 Para ello, se sugieren ocho indicadores: tres vinculados con aspectos individuales, dos relacionados con cuestiones educativas, dos corresponden a características del negocio emprendido y una relativa al ámbito espacial (ver cuadro 2).

Fuente: elaboración propia.

Los aspectos individuales, materializados por la edad, sexo y estado civil, permiten examinar las características sociodemográficas de los emprendedores. El contexto educativo representado por la asistencia a recibir instrucción educativa5 y el nivel de escolaridad, posibilitan observar el grado de especialización de los jóvenes emprendedores. Las características del negocio, simbolizados por la clase de empleo creado y el tamaño de los establecimientos, permiten visualizar las condiciones favorables o desfavorables del emprendimiento. Finalmente, el entorno espacial hace referencia al tipo de localidad donde se inserta el nuevo negocio.

En síntesis, las variables propuestas facilitan reconocer categorizaciones distintas ligadas a las particularidades intrínsecas de la población emprendedora. En específico, identificar el perfil sociodemográfico de los jóvenes emprendedores mexicanos.

Perfil sociodemográfico de los jóvenes emprendedores en México

Con el fin de otorgar cierto grado de claridad respecto a la actividad emprendedora y verificar si en efecto ésta configura un mecanismo de inserción exitoso al mercado laboral; se retoma el caso de los jóvenes en México, país conformado por una gran proporción de personas jóvenes.6

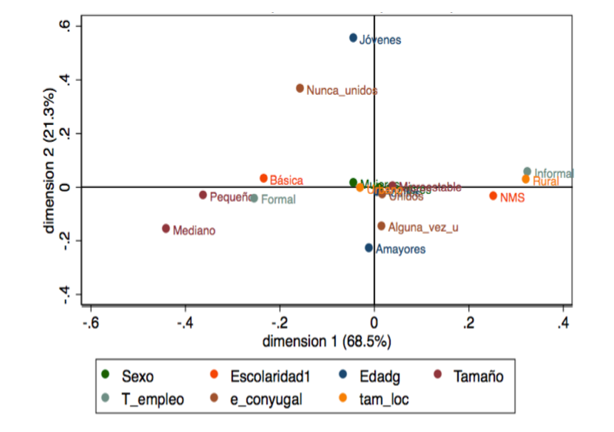

Como se mencionó en líneas precedentes, la primera estimación a través del acm fue para el conjunto de toda la población emprendedora (jóvenes, adultos y personas de la tercera edad). El acm muestra consistencia en los ocho indicadores, ya que agrupa a la población en tres categorías: jóvenes entre los 18 y 29 años; adultos con un rango de edad de 30 a 59 años y adultos mayores de 60 años o más.

La gráfica 1 exterioriza estos segmentos. Visualmente, la población adulta se sitúa al centro del esquema, los jóvenes (principalmente solteros) se localizan en el primer cuadrante; en tanto, los adultos mayores, generalmente en la viudez, se encuentran en el cuarto cuadrante. A partir de ello, es factible deducir que los adultos constituyen el grupo que posee las mejores condiciones para el emprendimiento; mientras el fragmento poblacional de los jóvenes conforma un subgrupo con características propias. Así, la edad representa un factor importante para la actividad emprendedora.

Gráfica 1.

Análisis de Correspondencias Múltiple de la población emprendedora en México

Fuente: elaboración propia con base en Inegi (2016)

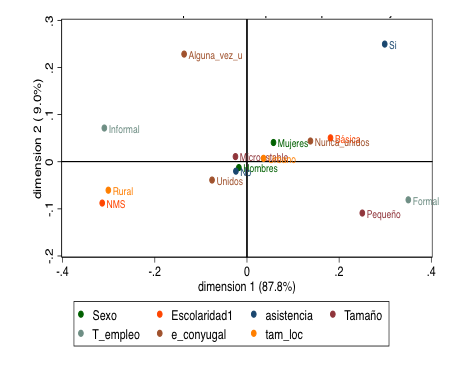

La segunda estimación del acm faculta identificar las peculiaridades específicas de los jóvenes que deciden emprender un negocio. En este marco, los hallazgos refieren a la conformación de dos grupos:

- 1. Población joven masculina : aglomera a hombres que no asisten a recibir instrucción educativa, comparten su vida en pareja y son dueños de micronegocios situados en poblaciones urbanas. Este conjunto se observa al centro de la gráfica 2.

- 1. Población joven femenina : agrupa a mujeres solteras y con muy bajo nivel de escolaridad. Este segmento es visible en el segundo cuadrante de la gráfica 2.

La observación de las características entre ambos segmentos apunta distintas trayectorias seguidas por los jóvenes emprendedores, en donde el sexo y la edad son cuestiones trascendentales.

Fuente: elaboración propia con base en Inegi (2016).

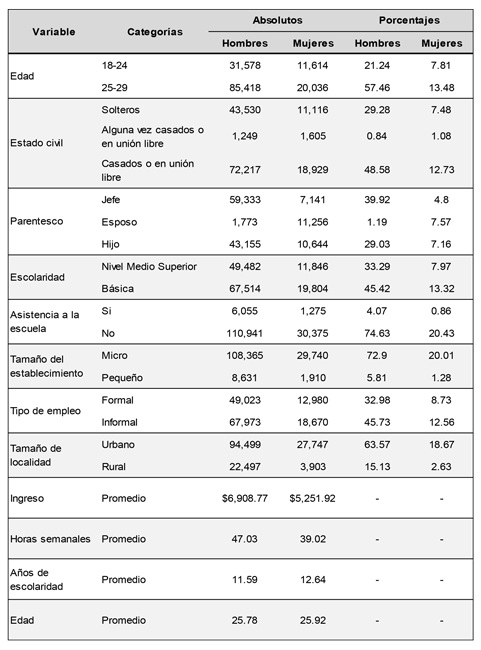

A efecto de complementar y corroborar los hallazgos proporcionados por el método acm , se retoma la información registrada por la enoe ; específicamente, los datos concernientes al sexo, el rango de edad, el estado civil y el nivel de escolaridad de los jóvenes emprendedores, así como la ubicación geográfica y las características del negocio.

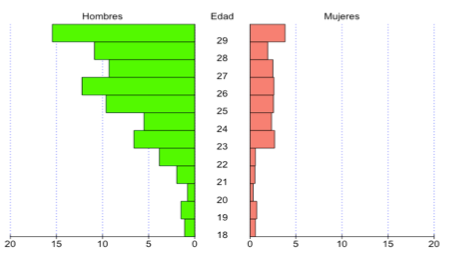

En relación a la edad y el sexo de los jóvenes que deciden emprender, se visualiza una mayor participación de los hombres para todos los segmentos de edad respecto a las mujeres. Asimismo, se percibe una relación positiva entre la edad y la orientación hacia el emprendimiento, circunstancia vista principalmente en hombres, debido a que conforme aumenta la edad se incrementa el interés por desarrollar alguna labor económica de forma independiente. Para el género femenino, se observan tres comportamientos distintos: el primero, abarca de los 18 a 22 años con escasa participación en el emprendimiento; el segundo, de los 23 a 28 años que ostentan una mayor presencia en la actividad emprendedora y, el tercero, a los 29 años, edad en la cual las mujeres se interesan significativamente en la creación de negocios (gráfica 3).

Fuente: elaboración propia con base en Inegi (2016)

Respecto al estado civil, las personas jóvenes en matrimonio adquieren mayor presencia en el emprendimiento, principalmente, si el jefe de hogar es varón (39.9%). Asimismo, de acuerdo a los datos de la enoe de 2016, destaca el segmento de hombres que prefiere iniciar un negocio cuando son solteros, hijos de familia y viven con sus padres (29.0%) (ver tabla 1). Paralelamente, las mujeres –en comparación con los varones– se inclinan ligeramente hacia la actividad emprendedora a raíz de un rompimiento o separación conyugal, situación equiparable al emprendedor falso descrito por Trías de Bes (2007) como el sujeto movilizado al emprendimiento por un motivo (por ejemplo, separación del cónyuge) y no por una motivación o vocación para los negocios.

El nivel de escolaridad expresado por los jóvenes emprendedores mexicanos indica que el sexo femenino cuenta, en promedio, con un mayor nivel educativo (12.6 años) en contraposición a los varones (11.5 años), empero, en ambos casos se ubican en el nivel básico (primaria y secundaria); siendo los hombres quienes generalmente continúan con su formación escolar (4.0%) (ver tabla 1). Para las mujeres, alcanzar un grado de instrucción educativa más alto no influye en un ingreso superior. La población masculina obtiene, en promedio, remuneraciones más altas en relación a las mujeres; siendo los hombres quienes laboran un mayor número de horas semanales en contraste con las personas del sexo femenino.

Referente a las características del negocio emprendido, los datos de la enoe en 2016 indican que 93 de cada 100 se clasifican como micronegocios, de los cuales 20 pertenecen a mujeres y el resto corresponden a varones. La creación de esta clase de empresas contiene impactos negativos sobre la actividad económica, ya que en su mayoría ostentan un carácter informal (58.2%) cuya aportación es marginal en términos de creación de empleos formales y bien remunerados. Tal situación se aproxima a la definición de emprendimiento destructivo señalado por Baumol (1990). Adicionalmente, los emprendedores se ubican prioritariamente en zonas urbanas (82.2%) lo que faculta inferir que los individuos jóvenes habitantes de áreas rurales manifiestan una escasa participación respecto a las posibilidades de crear un negocio, escenario que estimula la segmentación, la marginación, la desigualdad e inhibe la probabilidad de acceder al mercado de trabajo a través del autoempleo.

Fuente: elaboración propia con base en Inegi (2016)

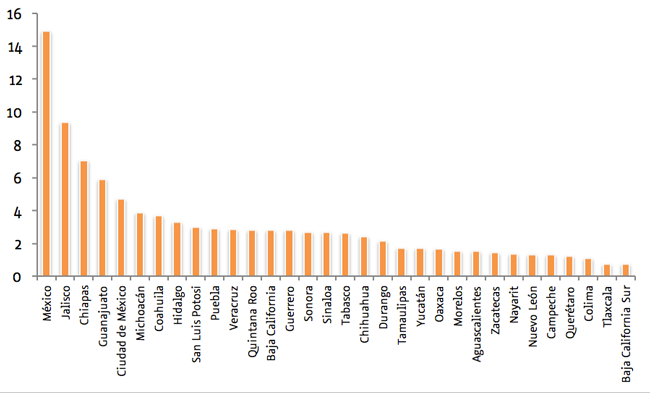

En el marco de la ubicación geográfica podría aseverarse que la cercanía con Estados Unidos representa una oportunidad para facilitar la creación de negocios; sin embargo, las entidades del norte del país registran menores porcentajes de jóvenes emprendedores en relación con las zonas centro y sur de la República Mexicana. Los resultados de la enoe para 2016 mostraron que el Estado de México ocupa el primer sitio en iniciativas de negocio de jóvenes respecto al total nacional (14.92%), seguido por Jalisco (9.39%) y Chiapas (7.03%). Alternativamente, Baja California Sur y Tlaxcala revelan cifras inferiores al 1 % (gráfica 4).

La descripción geográfica precedente, permite inferir que los contextos para el emprendimiento difieren entre zonas. Esta situación, se encuentra posiblemente vinculada con la enunciación divergente de políticas públicas en los ámbitos estatales. Al respecto, es probable que en algunas entidades se fomente, en mayor medida, la creación de negocios a través de programas de financiamiento, créditos a pequeños empresarios y formación de capital humano; en tanto, en otras áreas, los mecanismos de incentivo al emprendimiento se encuentran afectados por problemas relacionados con la corrupción, la falta de voluntad política o en su caso, las personas jóvenes optan por incorporarse al mercado de trabajo como empleados y no como empresarios. Tales deducciones abren nuevas posibilidades para futuras investigaciones orientadas a explicar desde el ámbito institucional las diferencias del emprendimiento por entidad.

Gráfica 4.

Distribución de la población joven emprendedora en México según entidad federativa, 2016

Fuente: elaboración propia con base en Inegi (2016).

En síntesis, la propuesta basada en construir un esquema analítico sobre el emprendimiento de los jóvenes mexicanos, concede vislumbrar contextos negativos que divergen de las situaciones ideales aludidas por las propuestas teóricas. Esencialmente, de acuerdo con los datos estadísticos mostrados, los jóvenes mexicanos carecen de instrucción educativa sobre el manejo de negocios y se insertan en el ámbito de la economía informal.

Conclusiones

El emprendimiento constituye un tema de especial trascendencia para aquellos en quienes recae la toma de decisiones y para la sociedad en general, consecuencia de la situación del mercado de trabajo caracterizada por la insuficiente oferta de puestos laborales y la elevada demanda por fuentes de empleo.

En el contexto de la población joven, la creación de una empresa, configura un mecanismo que potencializa la inserción exitosa al mercado laboral a través del autoempleo, y paralelamente representa una vía para la producción de bienes y servicios innovadores.

El análisis de la actividad emprendedora constituye una tarea compleja debido a la carencia de un esquema cuantitativo y cualitativo universalmente aceptado. Teóricamente, se identificaron cuatro vertientes que abordan este tópico desde ángulos divergentes, aunque complementarios: visión schumpeteriana, entorno micro, ámbito meso y contexto macroanalítico.

El punto de coincidencia de las perspectivas teóricas, versa en describir un escenario ideal respecto a la actividad emprendedora; no obstante, se reconocieron aseveraciones críticas. La detracción medular señala que, incentivar masivamente proyectos empresariales mediante políticas públicas y programas de financiamiento, estimula negocios con escaso aporte a la innovación y carentes de probabilidades para sobrevivir en el largo plazo. Además, es preciso reconocer los diferentes tipos de emprendedores, así como los motivos y las motivaciones que inducen a la gestación de una empresa, ya que no todos los sujetos poseen las peculiaridades correspondientes a una persona emprendedora.

Los resultados sugieren concluir que existe una mayor participación en el emprendimiento de los hombres, casados y jefes de familia. Similarmente, las mujeres tienen, en contraste con los hombres, una inclinación ligeramente mayor hacia el emprendimiento a raíz de un rompimiento o separación conyugal, situación equiparable al emprendedor falso concebido en personas vinculadas al emprendimiento por un motivo (en ocasiones pasajero) y no por una verdadera vocación para los negocios.

Asimismo, fue notable la falta de cualificación de los emprendedores, ya que poseen un nivel básico de escolaridad (primaria y secundaria). Esta insuficiente formación de capital humano especializado en gestión empresarial, repercute negativamente sobre la innovación y la permanencia del incipiente negocio en el mercado.

Un hallazgo preponderante subrayó que los emprendimientos son micronegocios y pequeños establecimientos ubicados en zonas urbanas e insertos en el marco de la economía informal. Estas peculiaridades son aproximadas al emprendimiento destructivo , caracterizado por su aportación marginal en lo concerniente a la creación de empleos formales y a la operación de la empresa en circunstancias al margen de la ley.

El análisis antepuesto, permite concluir que, en cierta medida, se refuta la situación ideal del emprendimiento enunciada bajo los preceptos teóricos, ya que en el caso de los jóvenes mexicanos, se deduce que la actividad emprendedora emerge como una forma de sobrevivencia más que una manera de explotar el entorno para los negocios, la motivación personal y las capacidades físicas e intelectuales.

En general, la visión presentada a lo largo de esta investigación, pone de manifiesto la urgencia de incorporar a los jóvenes en el marco de políticas públicas orientadas al emprendimiento, con el fin de explotar sus cualidades como emprendedores y al mismo tiempo, incentivar la creación de empleos formales, la innovación y el crecimiento económico.

Referencias

Abad, J., Muñiz, N., y Cervantes, M. (2003). Análisis de correspondencias simples y múltiples. En J.P. Lévy y J. Varela (Coords.). Análisis Multivariable para las Ciencias Sociales (pp. 355-416). Madrid: Pearson, Prentice Hall.

Abdala, E. (2004). Formación y empleabilidad de jóvenes en América Latina. En M. Molpeceres (Coord.). Identidades y formación para el trabajo (pp. 7-65). Montevideo: Organización Internacional del Trabajo, OIT) / Centro Interamericano de Investigación y Documentación sobre formación Profesional.

Alcaraz, R. (2011). Emprendedor de éxito (4ª edición). México: McGraw Hill.

Alemany, L. y Urriolagoitia, L. (2014). Iniciativa emprendedora y jóvenes en España. Revistas ICE. Empleo Juvenil , 881, 101-120.

Antelo, S. y Sulé, A. (2003). Introducción al análisis multivariable. En J.P. Lévy y J. Varela (Coords.). Análisis Multivariable para las Ciencias Sociales . (pp. 3-41) Madrid: Pearson, Prentice Hall.

Baumol, W. (1990). Entrepreneurship: Productive, Unproductive, and Destructive. Journal of Political Economy , 98 (5), pp. 893-921.

Baumol, W. (2010). The Microtheory of Innovative Entrepreneurship . Nueva Jersey: Princeton University Press.

Clark, T., Osterwalder, A. y Pigneur, Y. (2012). Tu modelo de negocio . España: Deusto.

Clark, T., Osterwalder, A. y Pigneaur, Y. (2012). Business Model You: A One-Page Method For Reinventing Your Career . New Jersey: John Wiley & Sons.

Ching, H. y Fauvel, C. (2013). Criticisms, variations and experiences with business model CANVAS. European Journal of Agriculture and Forestry Research , 1 (2), 26-37.

Fuentelsaz, L. y González, C. (2015). El fracaso emprendedor a través de las instituciones y la calidad del emprendimiento. Universia Business Review , 47, 64-81.

Fuentes, F. y Sánchez, S. (2010). Análisis del perfil emprendedor: una perspectiva de género. Estudios de Economía Aplicada , 28 (3), 1-28.

Fundación Nantik Lum (2014). El emprendimiento en Madrid: mitos y realidades . España: Citi Microfinance.

García, V. (2015). Emprendimiento Empresarial Juvenil: Una evaluación con jóvenes estudiantes de universidad. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud , 13 (2),1221-1236.

Global Entrepreneurship Monitor [GEM] (2016). Global Entrepreneurship Monitor 2015-2016 Global Report . Disponible en: http://www.gemconsortium.org/report

Gerber, M. (1997). El mito del emprendedor: por qué no funcionan las pequeñas empresas y qué hacer para que funcionen . España: Paidós Ibérica.

Gerber, M. (2011). T he E Myth Accountant: why most accounting practices don’t work and what to do about . Nueva Jersey: John Wiley & Sons.

Gibb, A. y Ritchie, J. (1982). Understanding the process of starting small businesses. European Small Business Journal , 1 (1), 26-45.

Hisrich, R., Peters, M. y Shepherd, D. (2013). Entrepreneurship . Estados Unidos: Mc Graw Hill.

Instituto Mexicano para la Competitividad [ imco ] (2015). La corrupción en México: transamos y no avanzamos . México: imco

Instituto Nacional de Geografía y Estadística [ inegi ] (2007). Distribución de la muestra por entidad federativa enoe . Recuperado de: http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/enoe/ .

Instituto Nacional de Geografía y Estadística [ inegi ]. (2010). Censo de Población y Vivienda. Aguascalientes . Recuperado de: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/accesomicrodatos/cpv2010/default.aspx

Instituto Nacional de Geografía y Estadística [ inegi ]. (2016). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo ( enoe ) . Recuperado de: http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/enoe/

Jolonch, X. y Ferreira, S. (2016). ¿De qué están hechos nuestros emprendedores? Revista Universidad & Empresa , 18 (30), 179-189.

Jones, C. y Murtola, A. (2012). Entrepreneurship, crisis, critique. En D. Hjorth (ed.), Handbook on Organisational Entrepreneurship (pp. 116-133). U.K.:Edward Elgar Publishing.

Jones, K., Sambrook, S., Pittaway, L., Henley A. y Norbury, H. (2014). Action Learning: How Learning Transfers from Entrepreneurs to Small Firms. Action Learning: Research and Practice , 2 (11), 131-166. Recuperado de: http://dx.doi.org/10.1080/14767333.2014.896249

Jones, O., Macpherson, A. y Jayawarna, D. (2014). Resourcing the start-up business. Creating dynamic entrepreneurial learning capabilities . Reino Unido: Routledge.

Kantis, H. (2004). Desarrollo Emprendedor. América Latina y la experiencia internacional . Estados Unidos: Banco Interamericano de Desarrollo.

Landreth, H. y Colander, D. (2006). Historia del pensamiento económico . México: Mc Graw Hill.

Lederman, D., Messina, J., Pienknagura, S. y Rogolini, J. (2014). Emprendimiento en América Latina. Muchas empresas y poca innovación . Washington: Banco Mundial.

Lerma, A. (2007). Liderazgo emprendedor. Cómo ser emprendedor de éxito y no morir en el intento . México: Thompson.

Marulanda, F., Montoya, I. y Vélez, J. (2014). Teorías motivacionales en el estudio del emprendimiento. Pensamiento y Gestión , 36, 205-236.

McClelland, D. (1961). T he Achieving Society. Princeton , N.J.: Van Nostrand.

Observatorio Nacional del Emprendedor (2015). El efecto de la corrupción en emprendedores y Mipymes . México: Secretaría de Economía/ inadem .

Osterwalder, A. y Pigneur, Y. (2009). Generación de modelos de negocio . España: Deusto.

Pfeilstetter, R. (2011). El emprendedor. Una reflexión crítica sobre usos y significados actuales de un concepto. Gazeta de Antropología , 27 (1), 1- 11.

Rodríguez, A. (2009). Nuevas perspectivas para entender el emprendimiento empresarial. Pensamiento & Gestión , 26, 94-119.

Rodríguez A., y Urbina, A. (2015). Emprendedurismo y corrupción. En Instituto Mexicano para la Competitividad [ imco ] (Ed.), La corrupción en México: transamos y no avanzamos (pp.19-30). México: imco .

Rubio, A. (2012). Juventud, Emprendimiento y Desarrollo: Nuevos nichos de mercado y yacimientos de empleo. Revista de Estudios de Juventud , 99, 35-52.

Schumpeter, J. (1976) Teoría del desenvolvimiento económico (4ª reimpresión). México: Fondo de Cultura Económica.

Schumpeter, J. (2010). ¿Puede sobrevivir el capitalismo? (2ª edición). España: Capital Swing.

Shapero, A. (1984). The entrepreneurial event. En Kent (ed.). The Environment for Entrepreneurship (pp. 21-40). Boston: The Lexington Press.

Subirats, M. (2012). Barcelona: de la necesidad a la libertad. Las clases sociales en los albores del siglo XXI . Barcelona, España: El Ciervo.

Summers, D. (2013). The formation of entrepreneurial intentions . Estados Unidos: Garland.

Trías de Bes, F. (2007). El libro negro del emprendedor . España: Empresa Activa.

Trías de Bes, F. (2015). El libro prohibido de la economía . España: Espasa Libros.

Valencia, P. y Patlán, J. (2011). El empresario innovador y su relación con el desarrollo económico. Tec Empresarial , 5 (3), 21-27.

Yoguel, G., Barletta F., y Pereira, M. (2013). De Schumpeter a los postschumpeterianos: viejas y nuevas dimensiones analíticas. Revista Problemas del Desarrollo , 174 (44), 35 -59.

Notas