Resumen: Se presentan las propiedades psicométricas de una escala de Conducta Empática (ECE) creada ad hoc para adultos. Se evaluó un conjunto inicial de 20 ítems con el método de jueces expertos, luego los reactivos conservados fueron administrados a una muestra de 1168 estudiantes universitarios de Argentina. Se aplicaron tanto la ECE como la escala de Distorsión del Cuestionario de los Cinco Grandes, la dimensión Toma de Perspectiva de la Escala de Habilidades Prosociales y preguntas de autopercepción de la conducta prosocial. El análisis de la consistencia interna brindó un índice satisfactorio (α=.82; glb=.89) mientras que el estudio de la dimensionalidad mediante Análisis Factorial Exploratorio mostró una estructura unifactorial. Las correlaciones ítem-total corregidas y las comunalidades fueron adecuadas. La relación entre la escala ECE y las medidas criterio es coherente con la teoría. En conclusión, se puede afirmar que la escala ECE obtuvo adecuadas propiedades psicométricas.

Palabras clave:empatíaempatía,conducta empáticaconducta empática,conducta prosocialconducta prosocial,construcción de tests de testsconstrucción de tests de tests,propiedades psicométricaspropiedades psicométricas.

Abstract: The psychometric properties of an Empathic Behavior scale (ECE in its Spanish initials) specially created for adults are presented in this study. An initial 20-item set was assessed by expert judges; then the preserved reactives were administered to a sample of 1168 university students in Argentina. We applied the Empathic Behavior scale as well as the Big Five Questionnaire Distortion scale, the perspective-taking dimension of the Prosocial Skills Scale and self-perception questions on prosocial behavior. The internal consistency analysis showed a satisfactory rate (α=.82; glb=.89) while the dimensionality study through the Exploratory Factorial Analysis reported a monofactorial structure. The corrected item-total correlations and communalities were appropriate. The relation between the Empathic Behavior scale and the criterion measures was consistent with the theory. In conclusion, it can be asserted that the Empathic Behavior scale obtained suitable psychometric properties.

Keywords: empathy, empathic behavior, prosocial behavior, test construction, psychometric properties.

Propiedades Psicométricas de una Prueba de Conducta Empática

Psychometric Properties of a Test for Assessing Empathic Behavior

Associação Iberoamericana de Diagnóstico e Avaliação Psicológica

Existe consenso en considerar a la empatía como un componente fundamental de la vida emocional y social. De hecho, juega un papel vital en la interacción social desde el vínculo madre-hijo hasta el entendimiento de los sentimientos y estados emocionales ajenos (Williams, O’Driscoll, & Moore, 2014). En este sentido, las relaciones sociales permiten al sujeto poder responder empáticamente (Imach, De Chein, Lacunza, Caballero, & Martinenghi, 2010). El individuo empático tiene mayor sensibilidad emocional y capacidad para comprender las consecuencias negativas potenciales para él mismo y los otros que se pueden derivar de la agresión. La empatía se ha relacionado positivamente con la autoestima, asertividad, autorregulación, conductas sociales positivas y alta capacidad para analizar causas que generan emociones negativas (Cardozo, Dubini, Fantino, & Ardiles, 2011; Garaigordobil & Durá, 2006).

Sin embargo, en un extremo, compartir excesivamente las emociones negativas ajenas puede ser desadaptativo y convertirse en una fuente de stress (Klimecki, Leiberg, Ricard, & Singer, 2013). En el otro, los rasgos de personalidad psicopática se asocian con una falta de empatía (Seara-Cardoso & Viding, 2014).

La habilidad de empatizar ha sido definida de múltiples formas usando criterios variados (Batson, 2009). El gran número de conceptualizaciones circulantes en la bibliografía específica sobre el tema han tornado complejo el estudio de la empatía. Según Auné, Abal y Attorresi (2015a) se pueden distinguir tres antagonismos cuya discusión resulta imprescindible para el avance en la comprensión de la empatía: a) enfoque disposicional vs. enfoque situacional, b) perspectiva cognitiva vs. perspectiva afectiva y c) empatía como predictor vs. empatía como dimensión de la conducta prosocial. El primer antagonismo discute si la empatía es parte de la personalidad o depende de la situación, el segundo si es una capacidad cognitiva o afectiva, mientras que el tercero se centra en considerarla como una conducta prosocial en sí misma o bien como una conducta predictora de comportamientos prosociales.

Debe considerarse que la empatía es un constructo multifacético utilizado para describir la capacidad de compartir y entender los pensamientos y sentimientos de otros. Generalmente incluye varios componentes que interactúan: a) el contagio emocional, que refleja la capacidad de compartir o recibir una activación afectiva por los estados emocionales de otros; b) la disposición empática, que se corresponde con la motivación a cuidar del bienestar de otro y c) la toma de perspectiva, entendida como la habilidad de introducirse conscientemente en la mente de otra persona para entender lo que piensa o siente (Batson, 2009; Decety, 2015; Decety & Svetlova, 2012; Derntl et al., 2010; Shamay-Tsoory, 2009). Las diferentes operacionalizaciones reflejan definiciones conceptuales diversas en función del énfasis que se le ha otorgado a cada uno de estos componentes.

La diferencias individuales en la empatía disposicional han sido relacionadas con variaciones de la materia gris en regiones cerebrales específicas (Banissy, Kanai, Walsh, & Rees, 2012). Cada uno de los componentes de la empatía emerge de mecanismos neurobiológicos particulares y refleja capacidades evolutivas que permiten a los seres humanos la detección y respuesta a eventos sociales significativos necesarios para la supervivencia, reproducción y bienestar (Decety, Norman, Berntson, & Cacioppo, 2012).

La empatía es considerada por Preston y De Waal (2002) como un estado emocional centrado en su objeto que preserva la distinción entre el sí mismo y el otro. En consecuencia, cuando se realizan acciones que están encaminadas a mitigar la angustia del objeto se está empatizando. Es así que la empatía no es sólo una disposición sino que se plasma en comportamientos específicos.

Mestre Escrivá, Frías Navarro y Samper García (2004) registraron que las subescalas de empatía del Interpersonal Reactivity Index (IRI), en términos generales, correlacionan positivamente con la conducta prosocial y con los estilos de razonamiento prosocial más orientados a una disposición prosocial. La empatía es considerada por estos autores como motivadora de la conducta prosocial y el cuidado de los otros, además de inhibir la agresión (Decety & Cowell, 2014).

En la literatura anglosajona es común el término empathic behavior (e.g. Paulus, Kühn-Popp, Licata, Sodian, & Meinhardt, 2013). Parece existir un vínculo estrecho entre empatía y comportamiento. El actuar prosocialmente supone la utilización de un razonamiento centrado en una orientación empática abierta, así como criterios de igualdad y bien social (Mestre Escrivá, Frías Navarro, & Samper García, 2006). Batson, Chang, Orr y Rowland (2002) y Batson, Chang, Orr y Rowland (2002) hallaron que inducir empatía hacia un miembro de un grupo estigmatizado de parte de un agente externo, puede mejorar las actitudes y generar en mayor medida acciones positivas no solo en ese caso sino en beneficio de todo el grupo.

Auné, Blum, Abal, Lozzia y Attorresi (2014) han definido los comportamientos empáticos como aquellas acciones que manifiestan comprensión, refuerzo y soporte emocional. Dichos comportamientos son una forma de conducta prosocial (Auné, Abal, & Attorresi, 2015b). Esta definición se fundamenta en las teorías que enfatizan la vinculación entre empatía y la capacidad de la persona de dar respuesta a los demás (Cardozo et al., 2011). En este sentido Caprara, Capanna, Steca y Paciello (2005) afirman que en la adultez los motivos o predisposiciones empáticas son parte de la tendencia a actuar prosocialmente.

A la luz de dichas consideraciones teóricas y técnicas, se plantea como objetivo general de este trabajo presentar las características psicométricas de un autoinforme original breve, la Escala de Conducta Empática (ECE), destinada a medir esa conducta en adultos. El constructo se basa en la conceptualización de Auné, Blum, Abal, Lozzia y Attorresi (2014).

Participantes

Se solicitó la colaboración voluntaria de estudiantes universitarios de Argentina. Para la selección de los individuos se aplicó un diseño muestral no probabilístico por accesibilidad (Gil-Escudero & Martínez-Arias, 2001). La muestra estuvo compuesta por 1168 sujetos, de los cuales 81% fueron mujeres y 19% varones. La media de edad fue de 22 años con un desvío estándar de 6. Las carreras con mayor peso en la muestra fueron Medicina (13,5 %), Abogacía (9,5 %), Contador Público (9,2 %), Psicología (5,8%), Lic. en Administración de Empresas (5,5%) y Lic. en Artes Audiovisuales (4,8%). El resto de los sujetos se repartieron en más de 50 carreras diferentes. El 65 % de los estudiantes relevados cursa su carrera en la Universidad de Buenos Aires, el 24 % en otras universidades nacionales y el 11% en universidades privadas.

Instrumentos

Escala de Conducta Empática [ECE]. Cada uno de los reactivos que comprende hace referencia a una conducta empática específica. Inicialmente se elaboró un conjunto de 20 ítems representativos del constructo. En el caso de que el individuo no hubiera tenido la oportunidad de participar en una situación que necesitara poner de manifiesto la conducta referida en el ítem, se aclaró que debía responder imaginándose la situación de acuerdo a cómo creería que actuaría, sobre la base de sus valores, personalidad y mentalidad. La redacción de los ítems buscó que resultaran claros, de fácil comprensión, relevantes y representativos de cada categoría. La modalidad de respuesta corresponde a una escala Likert de seis opciones, que refleja la frecuencia de aparición de la conducta (1 = Nunca, 2 = Casi Nunca, 3 = A Veces, 4 = Con Frecuencia, 5 = Casi Siempre, 6 = Siempre).

Escala Distorsión del Cuestionario de los Cinco Grandes (Big Five Questionnaire, [BFQ] de Caprara, Borgogni, Barbaranelli & Moreno, 1995). La escala de Distorsión mide la deseabilidad social entendida como un estilo de respuesta que el sujeto puede poner en juego para mostrar aspectos favorables de su personalidad y eludir los menos favorables. Está formada por 12 ítems que se contestan en una escala Likert de cinco opciones de respuesta (desde Completamente verdadero para mí a Completamente falso para mí) en el Manual, de la adaptación española Bermúdez (1995) informa un índice de consistencia interna alfa de Cronbach de .77. En la presente investigación se halló un índice más bajo (alfa de Cronbach de .67) pero aceptable.

Dimensión Toma de Perspectiva de la Escala de Habilidades Prosociales [EHP] de Morales Rodríguez y Suárez Pérez (2011). La dimensión Toma de Perspectiva hace referencia a la capacidad para ponerse en el lugar del otro, comprendiendo sus sentimientos, motivos y conductas. Dicha Escala fue adaptada para población argentina por Auné, Abal y Attorresi (2015c). Está conformada por cuatro ítems que están planteados en términos de la evaluación de una situación particular y valorados mediante una escala Likert de cuatro opciones (No me describe, Me describe poco, Me describe regular y Me describe bien). Presenta un índice de consistencia interna alfa de Cronbach de .66.

Autopercepción de la conducta prosocial. Permite obtener una autovaloración global del individuo respecto de su nivel de empatía, conducta prosocial, dadivosidad y altruismo. Consta de cuatro preguntas cuyas respuestas pueden valorarse en una escala de 0 a 10. Con el fin de reducir ambigüedades en la comprensión de cada pregunta, los sujetos recibieron una caracterización de cada constructo, de acuerdo con las siguientes especificaciones: a) una persona empática se pone en el lugar de otras personas, las comprende y experimenta sentimientos similares, apoyándolas emocionalmente; b) una persona prosocial realiza acciones que benefician a los demás; c) una persona dadivosa provee, presta o comparte objetos, tiempo, dinero, experiencias, u otro aspecto de valor y d) una persona altruista busca beneficiar a los demás aunque esto la perjudique. Posteriormente se le solicita al participante que se autovalore en relación con dichas características.

Procedimiento

Primeramente, el protocolo de la ECE fue validado por el sistema de interjueces siguiendo los criterios de Compas, Davis, Forsythe y Wagner (1987), teniendo en cuenta el porcentaje de acuerdo. Posteriormente, se efectuó una administración piloto de la prueba en 35 estudiantes, a fin de evaluar las expresiones lingüísticas utilizadas en los ítems y la comprensión de la consigna.

Luego el instrumento depurado fue administrado a la muestra final de 1168 estudiantes a los que se les solicitó el consentimiento informado. Se enfatizó el carácter voluntario y anónimo de la participación. El anonimato tendería a disminuir la deseabilidad social (Fisher, 1993). Se destacó que la información recabada solo sería utilizada con fines de investigación. Se pidió expresamente sinceridad al responder, explicando que no hay respuestas correctas o incorrectas. La investigación, de esta manera, se ajusta a las pautas éticas propuestas por la American Psychological Association (2010).

Análisis de los Datos

Si bien la muestra inicial contó con 1168 individuos, se eliminaron 23 protocolos por puntuar por encima de dos desvíos estándar respecto de la media en la Escala Distorsión del BFQ. Asimismo se eliminaron otros 9 protocolos porque los participantes solo se respondieron 10 ítems.

Con las respuestas obtenidas en los 1136 protocolos finales incluidos se llevó adelante un Análisis Factorial Exploratorio (AFE) con el fin de estudiar la estructura interna de la prueba. Previamente se verificó la aplicabilidad de este análisis multivariante mediante el cálculo del coeficiente Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y la prueba de esfericidad de Bartlett. Dada la naturaleza ordinal de las respuestas a los ítems (García-Cueto & Fidalgo, 2005), se efectuó un AFE a partir de la matriz de correlaciones policóricas (Brown, 2006) mediante el programa Factor 9.2 (Lorenzo-Seva & Ferrando, 2006). Se utilizó el método de mínimos cuadrados no ponderados (ULS) para la extracción de factores evaluando la adecuación a un modelo monofactorial. La cantidad de factores retenidos se determinó a partir del método de Hull (Lorenzo-Seva, Timmerman, & Kiers, 2011) considerando el proporcionado por Factor 9.2.

A fin de evaluar la confiabilidad del instrumento se calcularon los coeficientes Alfa de Cronbach y greatest lower bound (glb).

Finalmente, el análisis de la relación entre el cuestionario ECE y otras variables fue realizado mediante el cálculo de coeficiente de correlación de Pearson.

Evidencias de validez de contenido

Los reactivos fueron sometidos a un proceso de depuración primaria. En primer lugar, se les solicitó a cinco profesionales, con experiencia en Psicología Social y Psicometría, una valoración a ciegas de los ítems en base a los siguientes criterios: a) grado de relevancia como indicador del constructo, b) adecuación respecto de los aspectos sintácticos y semánticos y al nivel de comprensión de la población muestreada (Cohen & Swerdlik, 2006; Tornimbeni, Pérez, & Olaz, 2008). Mediante esta depuración primaria se eliminaron 12 ítems de los 20 originales. La cantidad de ítems seleccionados fue adecuada ya que el objetivo era construir un test breve. El porcentaje de acuerdo interjueces sobre la pertinencia de los ítems restantes fue del 90%.

Posteriormente, se realizó una prueba piloto con los reactivos conservados en un grupo de 35 sujetos con el fin de detectar aquellos términos o expresiones que resulten desconocidos o confusos para los examinados, tanto en los ítems como en las instrucciones, que pudieran perjudicar la validez aparente de la prueba. El instrumento resultó comprensible para los participantes.

Análisis Factorial Exploratorio

Previamente a la realización del AFE, se calculó el coeficiente Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y el Test de Esfericidad de Bartlett, obteniéndose resultados que indicaron la pertinencia de continuar con el análisis (KMO = .87; Bartlett: χ2 (28) = 2399.5; p<.0001). El primer autovalor puntuó 3.9, correspondiendo a un porcentaje de varianza total explicada de 48.8%.

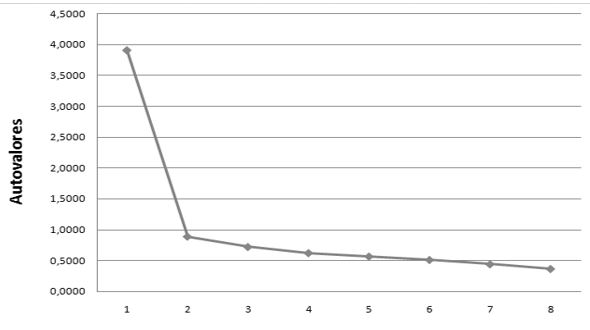

Figura 1.

Diagrama de autovalores

Diagrama de autovalores

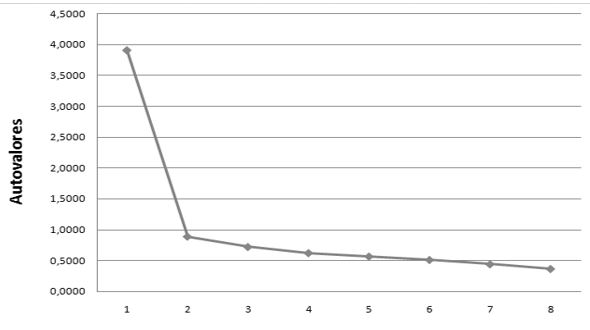

El diagrama de autovalores de la Figura 1 muestra un salto brusco considerable entre el primer y el segundo autovalor, mientras que a partir de este último todos los autovalores se alinean en forma semi-horizontal cerca del eje de abscisas.

El Hull-CFI (Comparative Fit Index) considerando un solo factor fue de .92, mientras que el GFI (Goodness-of-fit Index) fue de .99, indicando que una parte substancial de la varianza común es explicada por los factores extraídos (Lorenzo-Seva, Timmerman, & Kiers, 2011). El valor de los residuales estandarizados (RMSR) fue de .05, por debajo de .08 lo que indica que la discrepancia entre la matriz de covarianzas observada y la reproducida por el modelo es baja (Hu & Bentler, 1999).

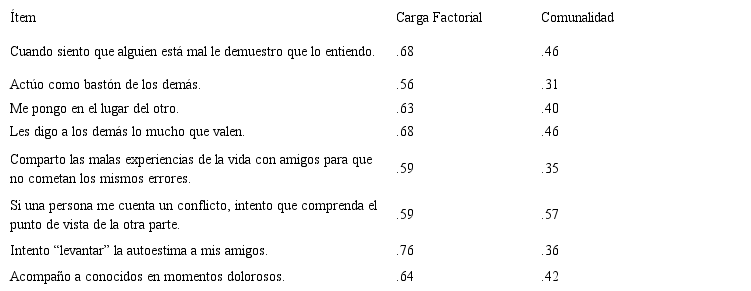

Dado que los indicadores de ajuste resultan adecuados, que el porcentaje de varianza total explicada por el primer autovalor es mayor a 40% (Carmines & Zeller, 1979) y que, según el criterio de caída de Cattell (García-Cueto & Fidalgo, 2005) referido al diagrama de autovalores, se establecen tantas dimensiones “como saltos bruscos de la gráfica hasta mostrar la tendencia al paralelismo con el eje de abscisas” (p.79), se considera que hay evidencias para considerar a la ECE como unidimensional. Como se puede observar en la Tabla 1, las cargas factoriales fueron elevadas, oscilando entre .56 y .76.

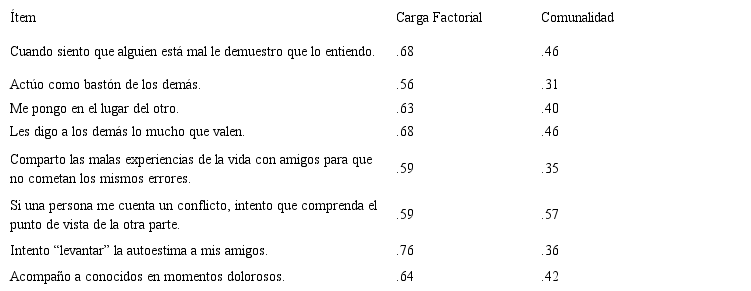

Carga Factorial y Comunalidad

Carga Factorial y Comunalidad

En consecuencia, el cuestionario muestra un buen ajuste al modelo unifactorial propuesto, así como unas adecuadas cargas factoriales. Los reactivos de la escala cuestionario tienen una comunalidad satisfactoria (superior a .30), lo cual es indicativo de que miden en común un mismo fenómeno (Vélez & Martínez Lugo, 1995).

Estudios de confiabilidad

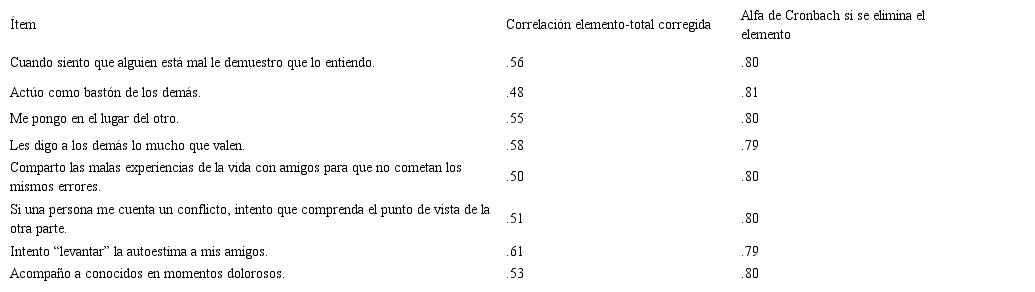

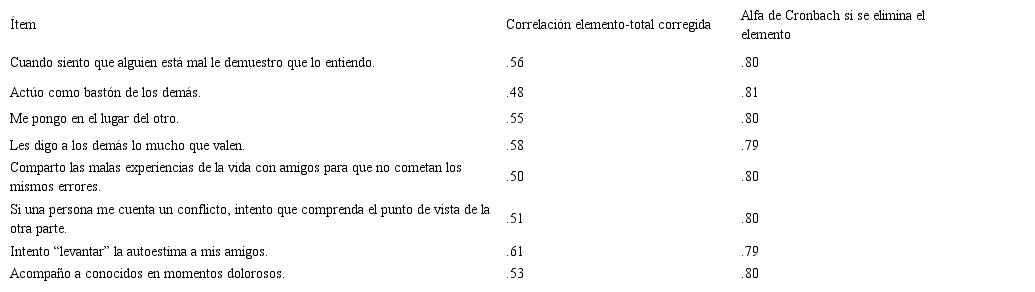

El alfa de Cronbach y el glb resultaron elevados (α=.82; glb=.89), confirmando la alta consistencia interna del instrumento. Las correlaciones ítem-test corregidas puntuaron en su totalidad por encima de .48. En la Tabla 2 se muestra la consistencia interna que alcanzaría el test en caso de eliminar cada uno de los ítems. Como se puede observar, todos los ítems contribuyen a la consistencia interna y en consecuencia no es necesario plantear la posibilidad de eliminar otro.

Estadísticos elemento-total corregidos

Estadísticos elemento-total corregidos

Diferencias en función del género y relación con otras variables

Se encontró la existencia de un efecto del género en las puntuaciones obtenidas en la ECE. De acuerdo a los datos obtenidos en la prueba t para muestras independientes respecto al género se encontró una diferencia significativa a favor de las mujeres (36.7 vs. 33.07; t (1134) = 7,33; p<.0001). La misma corresponde a un tamaño del efecto de .55 determinando un efecto mediano según los criterios citados por Cohen (1988). La correlación entre la puntuación en conducta empática y la edad fue de r = -.06 (p=.049). Si bien la correlación es estadísticamente significativa, esto puede deberse al tamaño de muestra (n=1136), por lo que se puede asumir que dichas variables son incorreladas.

El análisis de la relación entre la ECE con otras variables aporta también evidencias de validez convergente de la escala. En primer lugar se analizó la relación entre la ECE y la percepción de los estudiantes acerca de su empatía. Como era de esperar, se obtuvo una correlación estadísticamente significativa (r = .54, p<.01). En segundo lugar, se correlacionó la ECE con la versión argentina Dimensión Toma de Perspectiva de la Escala de Habilidades Prosociales [EHP] de Morales Rodríguez y Suárez Pérez (2011). Dicha correlación arrojó un resultado previsible (r=.48, p<.01).

Se analizó además la relación entre la ECE y la autopercepción que los estudiantes tienen acerca de su prosocialidad, dadivosidad y altruismo. Las correlaciones fueron de .28 (p<.01), .34 (p<.01) y .27 (p<.01) respectivamente.

Finalmente, considerando que la ECE puede estar influida por un cierto grado de deseabilidad social, se correlacionó la ECE con la subescala de Distorsión del cuestionario BFQ. Se halló una correlación nula (r=.028, p=.35).

Este trabajo presenta una primera versión de la Escala de Conducta Empática para adultos en población universitaria argentina como una aproximación al estudio de este complejo constructo. Los análisis psicométricos del estudio realizado señalan la posible adecuación de la escala.

Los hallazgos obtenidos permitieron seleccionar ocho ítems con aceptables propiedades psicométricas que formarán parte, en primera instancia, de una nueva Escala para la medición de la Conducta Empática en la etapa adulta.

Una vez realizada la depuración primaria de los 20 ítems administrados se eliminaron 12. Después de realizar el pertinente análisis de ítems sobre los reactivos restantes se llegó a la conclusión de que ninguno de ellos debía desecharse.

Sobre estos ocho ítems se llevó a cabo el análisis de la consistencia interna, obteniendo unas correlaciones ítem-total corregidas adecuadas, así como un índice alfa de Cronbach y glb satisfactorios para ambos cuestionarios. De esta forma, se ha conseguido operacionalizar la Conducta Empática mediante una escala unidimensional compuesta por ocho ítems. Los aspectos de la Conducta Empática a los que atañen los ítems son: la demostración de la comprensión del otro, la capacidad de ubicarse en el lugar del otro, la capacidad de apoyar al otro, realizar refuerzos positivos mediante la palabra, compartir experiencias, la realización de acciones que permitan el aminoramiento de conflictos, el apoyo emocional en general y en momentos dolorosos. Los ítems abarcan distintas intensidades de beneficio hacia el otro.

El análisis de la relación de la medida de CE con otras variables pone de manifiesto un efecto del género, demostrando que son las mujeres las que obtienen mayores puntuaciones. Esto es coherente con la literatura al respecto (Decety & Yoder, 2015; Sánchez Queija, Oliva & Parra, 2006).

Paralelamente, y como cabía esperar por su semejanza de constructo, se obtuvo una correlación moderada y positiva con la Autopercepción en Empatía. Aunque ambas pruebas son similares, discrepan en la forma de medirlo: la ECE lo hace a través de reactivos que indagan por comportamientos específicos, y la Autopercepción pregunta explícitamente cómo se percibe la persona en relación con el constructo. También se obtuvo una correlación moderada y positiva con la Dimensión Toma de Perspectiva de la EHP de Morales Rodríguez y Suárez Pérez (2011). Los ítems que la componen denotan un esfuerzo por imaginar la situación que el semejante puede estar atravesando, de esta manera se aproxima al concepto de empatía. La baja cantidad de ítems de la Autopercepción en Empatía (una pregunta), Dimensión Toma de Perspectiva de la EHP (cuatro ítems), así como de la ECE (ocho ítems) puede ser un motivo por el cual las correlaciones sean moderadas y no altas.

La correlación es baja y positiva con constructos más alejados: Autopercepción en Conducta Prosocial, Dadivosidad y Altruismo (las tres se conforman con una pregunta). La edad y el puntaje en la ECE también son incorrelados, lo cual es coherente con parte de la literatura al respecto, siempre con referencia a la etapa adulta (e.g. Alcorta-Garza, González-Guerrero, Tavitas-Herrera, Rodríguez-Lara, & Hojat, 2005; Hojat et al., 2002). En algunos estudios se ha encontrado una correlación positiva entre dichas variables (e.g. Pacheco & Berrocal, 2004). Sin embargo, en una investigación en profundidad al respecto, Phillips, MacLean, & Allen, 2002) encontraron que se eliminan los efectos de la edad en la empatía cuando la inteligencia y la educación se covarían. Esto sugiere que cuando se encuentran correlaciones de edad y puntuaciones de empatía esto puede reflejar más bien efectos generales de la edad sobre la educación y la habilidad.

Por otra parte, los resultados de este estudio apuntan a la escasa relación entre la ECE y la subescala de Distorsión del cuestionario BFQ, lo que indicaría que la Conducta Empática que informan tener los estudiantes de esta muestra no estaría influida por la deseabilidad social.

En relación con las limitaciones del presente estudio, cabe destacar las características de la muestra. Futuras investigaciones podrán dar cuenta si estos resultados se mantienen en población general. Se buscará extender la muestra incorporando individuos de distintos niveles educativos y ocupaciones. Una muestra más heterogénea permitirá potenciar notablemente las posibilidades de generalización de los resultados, además se podrán realizar comparaciones de interés. Por otra parte, se presentan las limitaciones propias de cualquier autoinforme: ser una evaluación subjetiva, lo que implica que el nivel real de CE puede estar sesgado.

También en futuras investigaciones se modelizará la Escala con Teoría de la Respuesta al Ítem (TRI) y con los Modelos Politómicos de la TRI. El comportamiento de estos últimos puede verse modulado por la cantidad de categorías de la escala Likert que se utiliza, por lo cual convendría estudiar dicha variación. La existencia de un instrumento adecuado para la evaluación de la conducta empática puede contribuir al diseño e implementación de proyectos conducentes a mejorar los ambientes sociales así como habilidades interpersonales. Se espera que la temática expuesta brinde a los profesionales abocados a la investigación información útil para continuar con la profundización de una problemática actual.

Figura 1.

Diagrama de autovalores

Diagrama de autovalores

Carga Factorial y Comunalidad

Carga Factorial y Comunalidad

Estadísticos elemento-total corregidos

Estadísticos elemento-total corregidos