DISCRIMINACIÓN Y RACISMO EN AGUASCALIENTES, CIUDAD DE LA GENTE BUENA

DISCRIMINACIÓN Y RACISMO EN AGUASCALIENTES, CIUDAD DE LA GENTE BUENA

Ra Ximhai, vol. 14, núm. 2, pp. 149-162, 2018

Universidad Autónoma Indígena de México

Recepción: 23 Abril 2018

Aprobación: 21 Agosto 2018

Resumen: La ciudad de Aguascalientes, México, es conocida como la tierra de la gente buena. Este calificativo ha ayudado a configurar una identidad regional que, con un juicio de valor a priori descalifica y rechaza otras identidades. En este artículo se muestra cómo existe discriminación y racismo hacia personas que pertenecen a otros lugares y tienen otras identidades mediante la negación de espacios públicos, del conteo en la estadística oficial o la clasificación como migrantes o población de paso. Si bien, este tipo de prácticas son dirigidas a toda persona que no nació en el lugar, se intensifican con las personas indígenas. Como tal, éste es un primer acercamiento al tema del racismo en Aguascalientes para visibilizar el fenómeno y dar pie a más investigaciones o ahondar en esta problemática. Para ello, se utilizó una metodología de investigación documental y cualitativa no representativa que nos permite dar un acercamiento general a la situación que viven las distintas comunidades y en específico las indígenas en esta ciudad.

Palabras clave: discriminación, racismo, pueblos originarios, migración, identidad.

Abstract: The city of Aguascalientes, Mexico, is known as “The Land of Good People”. This qualifying adjective has helped to shape a regional identity that, with an a priori judgment, disqualifies and rejects other identities. This article shows how there is discrimination and racism towards people who belong to other places and have other identities through the denial of public spaces, the counting in official statistics or the classification as migrants or floating population. Although this type of practice is directed to every person who was not born there, it intensifies towards indigenous peoples. This is a first approach to racism in Aguascalientes to make the phenomenon visible and might lead to more or deeper research of this problem. We used a documentary and qualitative non-representative research methodology that give us a general approach to the situation experienced by different communities and specifically the indigenous one.

Keywords: discrimination, racism, indigenous people, migration, identity.

INTRODUCCIÓN

Aguascalientes, contexto de indicadores óptimos e identidad local predatoria

Esta investigación se enmarca en el contexto del estado de Aguascalientes, uno de los más pequeños de la República Mexicana, pero que ha sido capaz de generar condiciones de vida altamente satisfactorias. La ciudad de Aguascalientes se ha colocado como una de las mejores para vivir. Según el Índice de Calidad de Vida de los últimos años esta ciudad ha quedado entre los 3 primeros lugares del país (GCE, 2013-2016) contemplando indicadores como movilidad, medio ambiente, oferta de vivienda, naturaleza, convivencia, entre otros. Por otra parte, se ha informado que las brechas de desigualdad en su población general se han reducido, ya que el índice de Gini pasó de 0.507 en 2010 a 0.416 en 2016 (SEDESOL, 2018) y este comportamiento ha sido constante año con año lo que ha generado un sentimiento de éxito en la política social.

Aunado a ello, los habitantes han crecido con un mito fundacional que genera una identidad férrea: el considerarse gente buena. Este tiene su origen gracias al historiador local Alejandro Topete del Valle, quien es el creador de los lemas en latín que porta el Escudo del Estado: “Bona Terra, Bona Gens, Aqua Clara Y Clarum Coelum” que se traduce al español como “Tierra Buena, Gente Buena, Agua Clara y Cielo Claro” (Gobierno del Estado de Aguascalientes, 2018) (Figura 1).

Figura 1.

Escudo oficial del Estado de Aguascalientes

logotipo de gobierno municipal 2014-2017.

La idea de asumirse como gente buena se ha encarnado como un elemento positivo de la vida social y en las narrativas cotidianas de las personas:

En Aguascalientes, también “somos tranquilos”, poco demandantes, pacíficos, poco críticos y poco conflictivos, al grado que “quien trata en su actividad laboral con gente de Aguascalientes, no espera problemas en su trabajo”. También “somos sinceros”, “somos sencillos”, de modo que al hablar de nuestros orígenes “no presumimos de linajes, ni capas, ni escudos; si nuestra familia es de rancho lo decimos”. “Nos damos a conocer pronto”. Además, “en nuestra casa a las visitas les ofrecemos de plática, de comida, de conocidos, solamente cosas normales (Esquivel, 2009, p. 98).

Y es que, para los hidrocálidos, autoidentificarse de esta forma es necesario y relevante pues es la imagen deseada ante la otredad, ante los demás ciudadanos del país:

En general me gusta Aguascalientes, se me hace una ciudad preciosa y de gente muy buena, muy buena […] Yo creo que la gente de Aguascalientes tiene un corazón grande, eso que dicen “cielo claro, agua clara y gente buena”, tienen toda la razón, gente muy buena. (Benard, 2016, p. 127)

Esta identidad local genera lo que Shütz llamaría endogrupo, es decir, una solidaridad mayor para resistir a los forasteros u otras personas fuereñas (exogrupo) que por prejuicio son responsables de lo malo que sucede en la vida pública (Benard, 2016). Appadurai (2007, p. 69) hace una crítica más dura al llamar identidades predatorias a aquellas “cuya construcción social y movilización requieren la extinción de otras, definidas como amenaza para la existencia misma de determinado grupo definido como nosotros”, sin importar que sean mayoritarias en número, por lo que las minorías quedan a su merced.

El endogrupo, en este caso la gente aguascalentense, se defiende de la supuesta amenaza que representa el exogrupo de diversas formas que van desde la omisión de lo incómodo, desacreditación, descalificación, generación de prejuicios y a través de la discriminación, es decir, la identidad local requiere la minimización en todo sentido de la otredad, precisamente lo que busca una identidad predatoria.

Datos sobre discriminación: pocos pero importantes

Hasta 1985, Aguascalientes era un lugar casi homogéneo, con reglas claras sobre comportamientos públicos y privados, con normas y costumbres de una sociedad tradicional y católica, con muy poca diversidad étnica, estratificación social menor y poca diversidad sociocultural (Benard, 2016, p. 145). Posterior al sismo de ese año, las oficinas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se descentralizaron y el Instituto fue trasladado a Aguascalientes, con él, la inmigración de personas y profesionistas que no eran locales, originando los primeros choques culturales con gente de otro estado y los primeros prejuicios pues los “chilangos[1]” son categorizados hasta la fecha como gente ventajosa, agresiva, abusiva, descarada y promiscua (Benard, 2016, p. 132) que impidió ver el aporte positivo a la ciudad: mejores medios de comunicación, las universidades tenían profesionistas con saberes de otras latitudes, trajeron capitales y habilidades que multiplicaron empleos y servicios entre otras cosas pero, la estrecha moralina local resintió la llegada de otros conocimientos y costumbres más permisivas (Calderón, 2005, p. 62). Ante esta realidad, la generación de adjetivos negativos, desfavorables o de desprecio ante el grupo de personas inmigrantes fue general y el estereotipo prevalece a la fecha. A esta práctica se le llama discriminación.

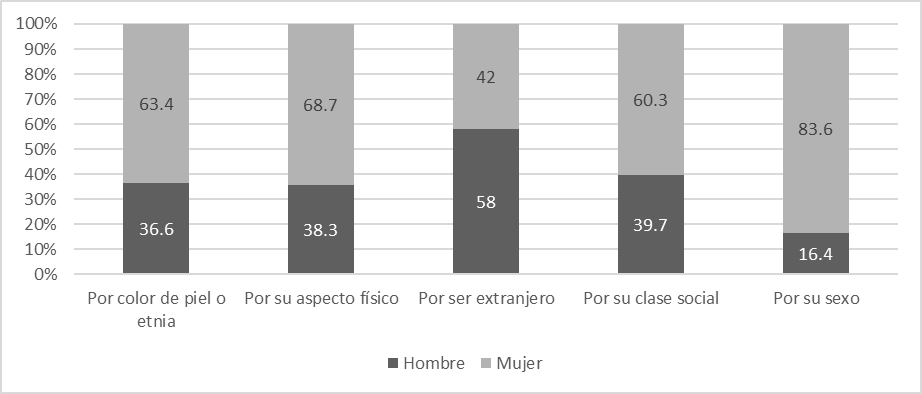

Con el paso del tiempo, valdría preguntarse si este tipo de prácticas discriminatorias existen en la actualidad. Según informes del INEGI (2017), en 2017, el 13% de la población en general ha sufrido algún tipo de discriminación, sin embargo, cuando se hizo un análisis más fino, obtenemos los siguientes datos[2](Figura 2):

Figura 2.-

Tabla de discriminación diferenciada por sexo

(Elaboración propia con datos de INEGI, 2017)

En la Figura 2, se contabilizan exclusivamente las personas que reportaron haberse sentido discriminadas en algún punto de su vida y salvo los hombres extranjeros, la mujer es víctima en mayor frecuencia en casi todos los rubros. Llama la atención que sí hay datos disponibles sobre racismo, discriminación por etnia[3] o color de piel y donde la mujer es más agredida. Tampoco es claro, pero la discriminación por el aspecto físico incluye el uso de vestimenta y, por lo tanto, las personas que pudieran tener ropas tradicionales limitarían su uso debido al mismo fenómeno, algo muy visto y constante en la realidad indígena. Por último, el mismo informe muestra que, sólo existen dos averiguaciones previas por causantes discriminatorias en 2017.

En la actualidad, es imposible pensar que Aguascalientes siga siendo tan homogénea, más cuando está documentado que existe migración de otros países, de otros estados y también de otros orígenes étnicos, incluyendo afrodescendientes e indígenas. Los problemas de discriminación, intolerancia y racismo no se limitan al color de piel, a la etnia y a la edad, también afectan a grupos que son considerados vulnerables como las mujeres, las minorías religiosas y los pobres. A partir de los datos generales anteriores, nos dedicamos a buscar información y algunos testimonios que nos permitieran conocer las experiencias al respecto que nos ayudaran a conocer más sobre la discriminación y en específico sobre el racismo.

Metodología sociológica y resultados de investigación

Desde la vida aguascalentense es complicado entender que pueda existir un fenómeno social tan complicado y negativo como la discriminación y el racismo en una sociedad que se considera a sí misma casi perfecta. Para ello y ante la falta de investigaciones se hizo una revisión documental de datos oficiales en los conteos y censos, en artículos académicos y noticias para conocer el estado de las identidades indígenas en la ciudad. Se reforzó con la búsqueda de informantes a través de la técnica de bola de nieve siguiendo un enfoque cualitativo no representativo. Se retoman testimonios de estudiantes y profesores de la universidad, así como de personas que dan atención a migrantes indígenas en asociaciones civiles.

Se busca comprobar, a través de la información recabada, que la discriminación por etnia o racismo no solo se ejerce por la exclusión directa, sino por la invisibilización de la población originaria que culmina en el no reconocimiento de estas identidades, la nula política pública para el desarrollo cultural, la falta de apoyo institucional y programas de atención de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la falta de espacios públicos para el ejercicio de sus derechos específicos, generando así un racismo estructural e institucional. Se busca como resultado tener un antecedente en el contexto aguascalentense que permita poner en duda el argumento general sobre la inexistencia de población originaria y poder detonar investigación al respecto.

Al haber hecho la búsqueda de información, los resultados se dividen en tres secciones: la primera que habla de la invisibilización de la población originaria y esto da pie a la negación de las otras identidades que han llegado o llegaron Aguascalientes, la segunda sobre los nulos espacios que existen para la práxis de otras culturas y la tercera sobre los prejuicios en la ley del estado.

Invisibilización de la población indígena

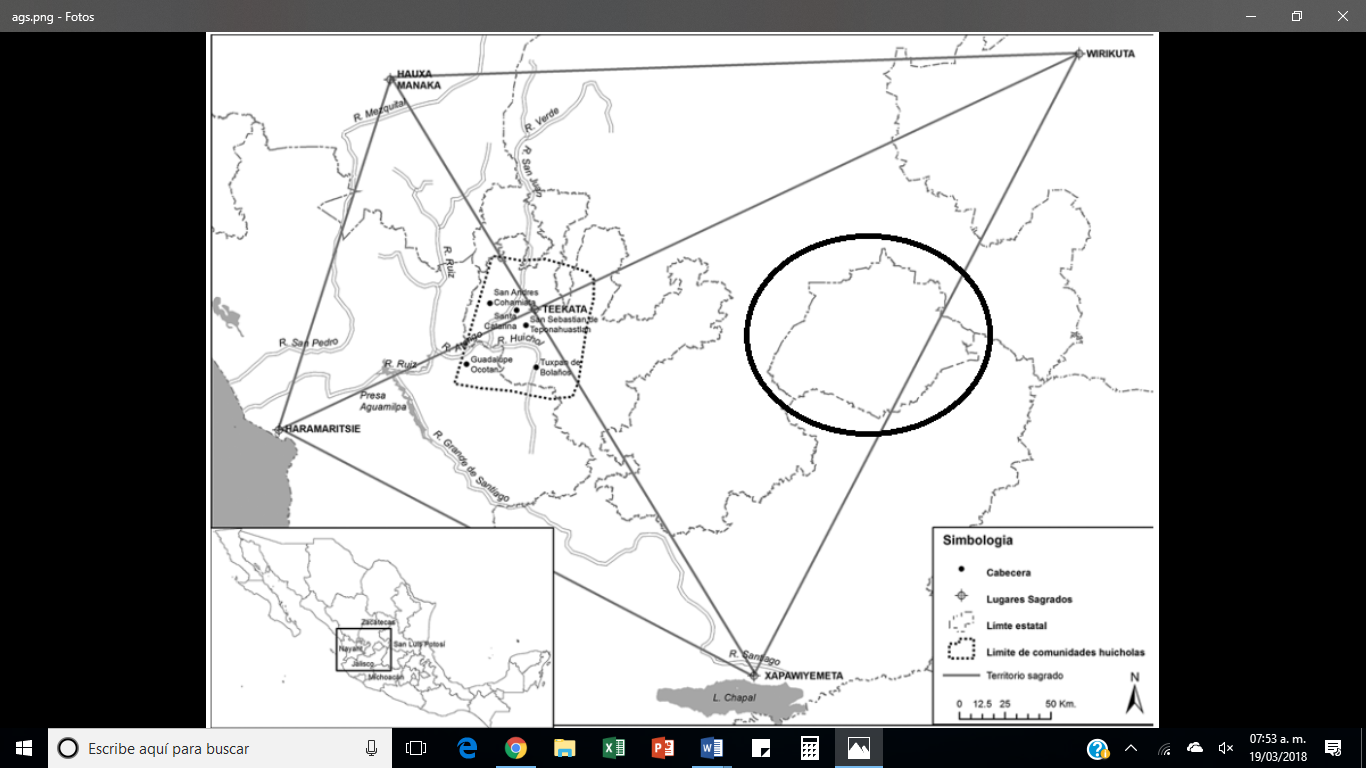

Aguascalientes se encuentra dentro del polígono religioso de la etnia Wixárika. Si bien no es un punto principal, al estar dentro del territorio sagrado es lógico pensar que existen asentamientos dentro de estos límites territoriales. Los casos son atendidos por el Centro de Desarrollo Indígena con capacidad para 20 familias (Fuentes, 2014; El Debate, 2017) y el programa “Nuestras Raíces”, cuyo apoyo es ofrecer por un tiempo corto la asistencia en especie (alojamiento) y un apoyo de 270 pesos para superar su situación económica.

Figura 3.-

Territorios de movilidad Wixaritari

El círculo es mío y encierra al estado de Aguascalientes.

(Beimborn y Romandía, 2009).Tener un programa de atención a migrantes indígenas por muy pequeño que sea, obliga a las autoridades a identificarlos de alguna manera, en este caso es a través del uso de la lengua. Aquí vemos un primer error, pues el no uso de la lengua originaria en una ciudad no debe de ser un elemento único de identificación, en especial cuando ya se sabe que la negación de la lengua o falta de uso es una forma de defensa en contra de la discriminación (Bonfil, 1989; Estrada, 1993). Dentro de la Universidad, pudimos encontrar a dos jóvenes que podrían ser considerados indígenas y en charlas indicaron lo siguiente:

Caso 1: mujer, 6to semestre de Licenciatura en Trabajo Social.

Profesor: ¿cómo se imaginan a un indígena?

Alumnos en general: pues con huaraches, vestimentas blancas en hombres y coloridas en mujeres, en sus chozas, hablando náhuatl y sus dialectos y en ranchitos, con animales.

Profesor: ¿Se los imaginan en ciudades, con playeras del Barcelona, hablando inglés o francés, yendo a las universidades?

Alumnos: No… no lo sabemos, debe de haber alguno.

Profesor: en Quintana Roo sucede, ahí hay jóvenes que lo logran, hay indígenas que no hablan lenguas originarias, que usan ropa normal, la vestimenta tradicional sólo en eventos importantes.

Alumna. Alza la mano y pide la voz. Es que sí puede ser así, yo no soy de aquí, soy del Estado de México, y mis papás hablan mazahua.

Profesor: Entonces, tus papás hablan mazahua, y ¿vienes de un municipio donde se habla?

Alumna: Pues no mucho, sólo los adultos.

Profesor: ¿Tú no la hablas?

Alumna: No, no me la enseñaron y yo no he visto la necesidad de aprenderla.

Profesor: ¿Te das cuenta que si vienes de un estado que tiene población indígena y que tu familia lo habla, tú podrías entrar en la categoría?

Alumna: ¿yo? -lo dice sorprendida- ¿por qué?

Profesor: porque tienes todo lo necesario, familia, lugar de origen, y si quisieras podrías hablarlo. Puedes ser una indígena mazahua radicando en Aguascalientes.

Caso 2: hombre, 2do semestre de Licenciatura en Sociología. Clase de sociología urbana

Profesor: Las ciudades no son homogéneas en las culturas. Hay extranjeros, de otros estados e indígenas. ¿Alguien de aquí habla alguna lengua?

Alumno: (alza la mano, tímido, mientras el salón lo observa sorprendido) yo.

Profesor: ¿Qué lengua hablas?

Alumno: Zapoteco.

Profesor: ¿Cómo lo aprendiste?

Alumno. Mi familia es de Oaxaca, nosotros estamos aquí.

Profesor: ¿Y lo hablas en casa o algo?

Alumno: No, sólo cuando voy a Oaxaca.

Profesor: Entonces sólo con la familia, ¿y allá lo hablas todo el tiempo?

Alumno: No todo, pero más que aquí, allá lo utilizo cuando les ayudo a vender cosas en el mercado, que los chiles, que las verduras y para cobrar.

Profesor: ¿Llevas mucho tiempo viviendo en Aguascalientes?

Alumno: Algunos años.

Profesor: Y entonces, ¿aquí no lo vas a hablar?

Alumno: No hay con quien.

Estos dos ejemplos nos hablan de inmigrantes de otros estados que no muestran su identidad originaria o no se habían considerado como tal, ya que no hablan la lengua originaria o no la usan. Este error de omisión es importante considerarlo, pues el imaginario colectivo impide pensar que hay indígenas que no hablen o vistan como antropológicamente se ha establecido. Si se buscara a profundidad seguramente se encontrarían más casos parecidos, pero hasta la fecha siguen invisibles.

Es imperativo preguntarse sobre la forma de relacionar el lenguaje con la pertenencia étnica que, si bien es un indicador no debe ser el único, pues es todo un campo en debate y construcción[4]. Las omisiones en las estadísticas fueron bautizadas como “etnocidio estadístico”, y puede ser definido como una reducción sustancial de las cantidades reales de la población indígena debido a una defectuosa captación de los datos por parte de las autoridades que necesitaban probar a cualquier precio ausencia de indios para considerarse “gente de razón” (Bonfil, 1989, p. 46). El resultado es la institución de una sociedad ideal y falsamente homogénea a través de la exclusión en las cifras.

Castoriadis (1985) llega a definir este proceso de exclusión como la negación sistémica en la historia, de la idea y de la práctica asociada y cuya práxis deviene en la configuración de sociedades con sus propias representaciones y valores sin tener que tomar en cuenta al otro en dicha conformación para, al mismo tiempo, autoafirmarse. Se erigió una identidad estatal-local para construir una doctrina política que se tradujo de ahí en adelante en la subordinación definitiva de las demás identidades y en el establecimiento de criterios precisos que permitieran definir si una persona era merecedora o no de pertenecer al Estado (Gall, 2004).

Nulo espacio público para la práxis cultural

Las pocas personas registradas en los censos como indígenas en su mayoría son consideradas como migrantes de paso. Los diarios de circulación indican que “llegan los migrantes mixtecos de la sierra de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca; los wixáritari, de la Sierra Madre Occidental de Jalisco; los purépechas, de Michoacán y los que van de paso a las cosechas de Estados Unidos y tienen un lugar de descanso en Aguascalientes, como parte de su peregrinaje anual” (Notimex, 2016). Lo mismo reporta la Universidad Autónoma de Aguascalientes, pues a petición del DIF Estatal, hay que “identificar la situación actual de las familias indígenas en tránsito” (UAA, s/f), ya que, por lo general, llegan en situación de extrema pobreza, sin servicios de salud ni educación, limitando el ejercicio de sus derechos, principalmente a los niños y haciendo más complicada su integración a la sociedad; aunque la gente sabe de su existencia, la mayoría los ignora (Rodríguez, 2018).

Figura 4.-

Niños indígenas atendidos por la asociación Casa Mais,

Figura 4.

adolescentes vendedoras en el centro de la ciudad.

Cabe preguntarse ¿por qué se piensa o se imagina que todos los indígenas son migrantes de paso? ¿Acaso ninguno encuentra el sustento necesario para crear arraigo y quedarse en la ciudad?, de hecho, existe una resistencia para considerarlo incluso tema de investigación:

Caso 3: Profesora de licenciatura.

Entrevistador: ¿Cree que se podría generar una clase con el tema de racismo?

Profesora: Uy, es que el racismo creo, ya está rebasado teóricamente. Dar una clase con ese tema como algo principal no me convencería.

Entrevistador: pero, es un tema que está en discusión y en boga.

Profesora: sí, pero es que el racismo va siempre acompañado de otras cosas, entonces se debe de ver y pensar así, en conjunto, porque solo ya no es vigente.

Entrevistador: Y en un contexto como el de Aguascalientes.

Profesora: Pues es difícil, casi no pasa eso. Digo, ya empiezo a ver a algunas comunidades de personas de color, pero aún son muy pocos como para justificar la clase con esta realidad.

Entrevistador: Pero también tienen personas indígenas, en el último censo indican más del 10%.

Profesora: Pero son indígenas de paso, ya está muy documentado todo eso.

Entrevistador: ¿Mas del 10% de la población estaba de paso?

Profesora: Seguramente estaban viviendo aquí cuando se hizo el censo, yo la verdad no sé y no creo que haya esa cantidad.

Caso 4: Colaboradora de Asociación de apoyo a indígenas.

Entrevistador: Me dice que usted apoya en una Asociación de atención a indígenas.

Colaboradora: Sí, no siempre pero sí hemos apoyado en varias ocasiones.

Entrevistador: Le quería preguntar, ¿todos los que están ahí son migrantes?

Colaboradora: Pues se supone, la mayoría a la que se le atiende en esa asociación sí, la mayoría es de Jalisco.

Entrevistador: ¿Cómo se les apoya?

Colaboradora: Pues se les da hogar temporal en lo que siguen su camino, se les intenta enseñar a leer, a escribir. Con los niños jugamos mucho.

Entrevistador: ¿Y fuera de la Asociación, ha visto otras personas indígenas?

Colaboradora: Pues sí, en el centro, en los cruceros, pidiendo dinero, vendiendo cosas.

Entrevistador: Imagina que haya indígenas universitarios, que no sean pobres, o que tengas otras características fuera de la vulnerabilidad.

Colaboradora: No sé, la verdad no lo sé y no sabría decirle si hay. Yo no he visto.

Son pocos los trabajos académicos, testimonios o noticias que hablan de población indígena que tiene años viviendo en la localidad, y que han llegado para estudiar y trabajar (Amador, 2017), es decir, ya han creado arraigo y no están de paso ni pretenden irse de la ciudad como los casos de los estudiantes universitarios vistos anteriormente.

Con las condiciones socioculturales actuales, las familias que han conseguido quedarse no tienen los medios adecuados para la reproducción de sus culturas y seguramente con el paso del tiempo desaparecerán. Ello podría explicar por qué, si estamos hablando de un estado receptor de migrantes pareciera que no cuenta con población indígena, y casi nadie habla lenguas originarias. Algo es seguro: no existen las condiciones adecuadas en el espacio público para el ejercicio, conservación o desarrollo de su lengua y cultura como la siguiente evidencia lo comprueba:

Caso 5: Estudiante de filosofía en un foro de discusión sobre realidades indígenas[5].

No creo que sea viable aprender una lengua indígena, porque, ¿en qué la utilizas? Digo, ellos no tienen palabras modernas o la forma de expresar con términos actuales. ¿Cómo dicen Google, por ejemplo, o internet? Sería difícil.

Caso 6: Profesor de enseñanza del inglés.

Ellos deberían de aprender el español más que nosotros sus dialectos. Es su obligación si quieren salir adelante.

Por otro lado, el punto de declarar a toda la población indígena vulnerable puede y debe ser cuestionado, sobre todo porque es un discurso creado desde las instituciones políticas con base en tres ideas principales: la primera, en donde se piensa que al indígena se le debe de ofrecer algo desinteresadamente por la deuda de la Conquista, sin embargo, se hace sin una consulta previa de las necesidades propias dejando su importancia política y voz en segundo término. La segunda característica habla de una acción utilitarista, en donde lo que se le ofrezca es para mejorar las condiciones de vida en las que se desenvuelven pensando en que son inferiores a la calidad de vida de la ciudad occidental y mestiza. La tercera es sobre la cortesía hacia esta población, ya que no se le debe de negar nada por ser pobre y vulnerable, cuando en verdad son características de segmentos de población excluidas del capitalismo y del mercado volviéndolos objeto de vigilancia constante (Corona, 2010). Lo más crítico es que no existe una propuesta para que este estatus de vulnerabilidad y pobreza desaparezca. El indígena por definición para los gobiernos es y siempre ha sido pobre y vulnerable, por lo mismo no se llega a imaginar alguna población originaria empoderada y capaz de cambiar los contextos y condiciones de vida sin ayuda.

Estereotipos en la Ley de Derechos Indígenas de Aguascalientes

Un tercer punto que puede articularse junto con la falta de espacios es la visión asistencialista y la discriminación para generar una institucionalización del racismo es la Ley de Justicia Indígena del Estado de Aguascalientes (Gobierno del estado de Aguascalientes, 2015) y cuyo artículo 2 menciona lo siguiente:

En el territorio del estado de Aguascalientes actualmente no existen asentados pueblos indígenas ni comunidades indígenas que conserven sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas y que sean conscientes de su identidad indígena, ello aún y cuando históricamente tales pueblos y comunidades existieron, puesto que los mismos fueron asimilados a la población [...]

A partir de este punto, la ley indica que, en caso de que lleguen asentamientos de otros estados o países se les reconocerá y protegerán sus usos y costumbres, tradiciones, lengua, religión, indumentaria e incluso se reconoce el derecho de autonomía en convivencia, organización social y hasta sistemas de justicia propios. Pero con una situación de vulnerabilidad alta, pobreza, analfabetismo, poco acceso al trabajo digno, heterogeneidad y no reconocimiento, llegar a este tipo de organización es utópico y acrítico.

Pensar que las diferencias sólo son culturales encubre e invisibiliza las desigualdades económicas y políticas que en gran parte les sirven de base y les han dado origen, ya que las culturas no funcionan como variables independientes ni completamente autosuficientes, sino que siempre están en estrecha articulación con sus bases económicas y políticas. Es decir, las culturas siempre se verán afectadas y en cierto modo configuradas por la estructura de la desigualdad socioeconómica y por las relaciones de dominación política dentro de las cuales se hallan inscritas (Giménez, 2017).

La ley antes mencionada permite la configuración de un imaginario colectivo anclado al pasado ya que no se priva al indígena de sus usos y costumbres pero se le encierra en ellas y preferentemente no debe modificarlas, el indígena es entonces una definición arbitraria al que le quitan el derecho de innovarse, asimilarse, renovarse, reinventarse y queda condenado y encadenado a su pasado, por lo tanto, la identidad indígena que se conforma como universal es una con la que se ha pretendido homogeneizar lo diverso que existe dentro del concepto que lo encierra (Pérez, 2013).

Esta configuración de elementos afecta el derecho a la vivienda, determina la falta de educación especializada para este tipo de población, pues no existe ningún plantel encargado de educación indígena y el acceso al mercado de trabajo al dar permisos de venta temporales. Según Wieviorka (1992), este tipo de racismos funciona en distintos niveles: son estructurales, procedimentales cuando existen limitaciones en las políticas e incluso ideológicos cuando se expresan a través de representaciones a menudo falsas o erróneas. Igualmente indica que no necesariamente es resultado de la malicia, sino que puede surgir a través de una desviación de las mejores decisiones, de la apatía, de la ignorancia o de la inercia cayendo en una paradoja. Es el caso de los gobiernos locales que tratan de ayudar al desarrollo creando leyes que encadenan a las personas originarias a un pasado. Esta ley no sirve ni es aplicable para el desarrollo de los jóvenes indígenas urbanos, que no ejercen los usos y costumbres rurales, o para aquellos que han crecido en otro contexto que no es el rural, trabajan, estudian y llevan su vida cotidiana en el contexto urbano.

CONCLUSIONES

Con el presente trabajo se intenta visibilizar que, la población originaria que reside en Aguascalientes sufre de un racismo estructural ante la falta de reconocimiento por parte de las estadísticas oficiales, la casi nula inversión en instituciones de atención para este tipo de población en vulnerabilidad, la resistencia a reconocerlos por parte de los habitantes e incluso la carencia de una delegación estatal de la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas descuidando al 11.7% de la población estatal. Sin el reconocimiento, tampoco se pueden generar espacios públicos para el desarrollo de las culturas originarias, sólo aquellos festejos oficiales en los días conmemorativos y no más.

Relativo a la migración, existe el problema de la segunda generación de inmigrantes que no ejerce su cultura y de los niños que llegan a un contexto no favorecedor. Aún falta investigación respecto a las condiciones económicas por las que salen de sus territorios y las que conservan en el lugar de inmigración. Asimismo, el desarrollo de programas y políticas públicas que primero eviten la pérdida de identidad, luego la intenten desarrollar y por último, promoverla en todos los ámbitos para lograr tener una sociedad intercultural e incluyente.

Para finalizar, se considera que existe una anacronía entre el mito fundacional de ser gente buena y el no reconocimiento de otredades que conviven de facto en la ciudad. Habría entonces que repensar las constituciones políticas de las identidades y de la sociedad en su conjunto, para dar paso al reconocimiento de la multiculturalidad que existe y generar ambientes adecuados para culturas subalternas y en riesgo. Si bien es cierto que, se han identificado pocos casos de discriminación y racismo no quiere decir que no existan, en términos relativos tal vez no representan un problema de política pública urgente, pero no quiere decir que no deban atenderse. Suponemos entonces que el aguascalentense no puede observar conscientemente todas estas prácticas discriminatorias y racistas que ejerce cuando se autodefine como gente buena, o no quiere verlas.

Por último, considero necesario mencionar, que una posible crítica teniendo una vigilancia epistémica y reflexionando sobre lo escrito, el presente trabajo se hace desde una óptica que proviene del exogrupo, debido a que no crecí ni nací en Aguascalientes por lo que puede ser que tenga una visión distinta a la compartida en el estado.

LITERATURA CITADA

Appadurai, A. (2007). El rechazo de las minorías. México, Tusquets.

Beimborn, M. y Romandia, A. (2009). “Emigración y continuidad cultural de los wixaritari: Breve reflexión sobre una relación ambigua”, LiminaR, vol. 7, n. 2, pp. 13-29.

Benard, S. (2016). Atrapada en provincia. Un ejercicio autoetnográfico de imaginación sociológica. Aguascalientes: Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Bonfil, G. (1989). México profundo. México: Grijalbo, CONACULTA.

Calderón, G. (2005). Los chilangos vapuleados. En: S. Camacho. “La vuelta a la ciudad de Aguascalientes en 80 textos (pp.59-64). México: Instituto Cultural de Aguascalientes - UAA

Castoriadis, C. (1985). “Reflexiones en torno al racismo”. Debate feminista, núm. 24, año 12, pp. 1-16.

Corona, S. (2010). “La vulnerabilidad indígena como obstáculo político”, Revista de Derechos Humanos y Estudios Sociales REDHES, vol. 3, núm. 2, pp. 13-19.

El Debate diario. (19 de agosto de 2017). “Gobierno festeja Día Internacional de Pueblos Indígenas”. Recuperado de https://www.debate.com.mx/mexico/Gobierno-festeja-Dia-Internacional-de-Pueblos-Indigenas-20170819-0354.html

Esquivel, M. (2009). “Los aguascalentenses frente al espejo”. En: Benard, S. y Sánchez O. (Coords.). Vivir Juntos en una Ciudad en Transición. Aguascalientes frente a la diversidad social. Aguascalientes: Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Estrada, M. (1993). Antropología y ciudad. México: CIESAS / UAM.

Fuentes, M. (15 de abril de 2014). “México social: pueblos indígenas, agenda incumplida”. Excelsior. Recuperado de http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/04/15/954149

Gall, O. (2004). Identidad, exclusión y racismo: reflexiones teóricas y sobre México, en Revista mexicana de sociología, Año 66, núm. 2, pp. 221-259.

Giménez, G. (2017). Paradojas y ambigüedades del multiculturalismo: las culturas no sólo son diferentes, sino también desiguales. Cultura y representaciones sociales, 11(22), 9-33

Gutiérrez, N. y Valdés, L. (2015). Ser indígena en México. Raíces y Derechos. Encuesta nacional de indígenas. México: UNAM

GCE (Gabinete de Comunicación Estratégica). (2013-2016). “Las ciudades más habitables de México. Consultados los años de 2013, 2015 y 2016”. Recuperado de: http://gabinete.mx/estudios/

Gobierno del Estado de Aguascalientes. (2015). Ley de Justicia Indígena del Estado de Aguascalientes. Aguascalientes, México, 16 de marzo de 2015.

Gobierno del Estado de Aguascalientes. (2018). Portal del Gobierno del Estado de Aguascalientes. Recuperado el día 19 de marzo de 2018 de http://www.aguascalientes.gob.mx/Estado/municipios/ags.aspx

Hernández, H. y Chávez, A. (2007). La definición de la población indígena en el censo de población del año 2000 en México. En: H. Hernández (Ed.), Los indios de México en el siglo XXI (pp. 15-24). Cuernavaca: UNAM, Centro Regional de Estudios Multidisciplinares.

INEGI (2015). “Principales resultados de la Encuesta Intercensal 2015. Estados Unidos Mexicanos”. México: INEGI.

INEGI (2017). “Anuario estadístico y geográfico de Aguascalientes 2017”. México: INEGI

Notimex (6 de agosto de 2016). Niños migrantes indígenas comparten riqueza cultural y educación. NTR Periodismo crítico. Recuperado de http://ntrzacatecas.com/2016/08/06/ninos-migrantes-indigenas-comparten-riqueza-cultural-y-educacion/

Pérez, I. (2013). Reflexiones en torno a tres conceptos vacíos: indígena, mestizo y raza. En: A. Goutman (Ed.), Diversidad cultural. Algunos aspectos (pp. 93-122). México: Itaca.

Rodríguez, C. (9 de enero de 2018). “Niños indígenas en Aguascalientes carecen de mínimos derechos”. La Jornada Aguascalientes. Recuperado de: http://www.lja.mx/2018/01/ninos-indigenas-en-aguascalientes-carecen-minimos-derechos/

SEDESOL (2018). Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2018. Capítulo Aguascalientes. Recuperado el día 19 de marzo de 2018 de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/288976/Aguascalientes.pdf

Solano, L. E. (2017). “Identidades indígenas en Quintana Roo. Una mirada a sus configuraciones en universidades con enfoque intercultural”. Balajú. Revista de cultura y comunicación, Año 4, núm. 6, pp. 87-99.

UAA (s/f). UAA desarrolló acciones para la preservación y desarrollo de indígenas migrantes en Aguascalientes (Boletín Número 498). Recuperado de http://www.uaa.mx/rectoria/dcrp/?p=6814

Valdéz, R. (2012). “Apenas el 0.22% del total de la población en Aguascalientes habla alguna lengua indígena”. La Jornada Aguascalientes, 30 de julio de 2012.

Wieviorka, M. (1992). El espacio del racismo. Barcelona, Buenos Aires, México: Paidós

Notas

Notas de autor

Estudios de Economía en la Facultad de Economía, UNAM. Licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Azcapotzalco. Maestro en Investigación Educativa y Doctor en Estudios Socioculturales por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Profesor de Sociología en la UAA con líneas de investigación como: culturas urbanas, culturas originarias, sociología de la educación y educación intercultural. Correo electrónico: lsolano@correo.uaa.mx