Artículos Científicos

Recepción: 05 Junio 2016

Aprobación: 26 Septiembre 2016

Resumen: Los estudios psicológicos de la salud ocupacional han establecido el Modelo de Demanda, Control y Soporte Social (MDCS) y el Modelo de Desbalance, Esfuerzo y Recompensa (MDER) para evidenciar los efectos de los factores de riesgo cardiovascular, cerebro-vascular y cardiopatía isquémica sobre los trastornos músculo esqueléticos, estrés, ausentismo, accidentes, conflictos, insomnio, depresión y ansiedad. El objetivo del presente trabajo fue establecer la confiabilidad y validez de un instrumento que mide los determinantes de la adhesión al tratamiento del asma, así como el contraste de un modelo para la anticipación de los factores de riesgo y trastornos asociados que coadyuven en la administración de los recursos humanos en organizaciones que emplean adultos mayores. Para su alcance, se llevó a cabo un estudio no experimental, trasversal y exploratorio con una selección no probabilística de 140 migrantes de la tercera edad que acudieron a centros de salud de agosto 2015 a abril 2016 para consulta médica relacionada con el asma, del estado de México en las localidades de Huehuetoca, Teoloyucan y Coyotepec. A partir de un modelo estructural ⌠χ2 = 14,709 (8gl) p = 0,065; GFI = 0,901; IFI = 0,930; CFI = 0,912; RMSEA = 0,004⌡se encontró que las capacidades percibidas de adherencia al tratamiento determinaron el auto-cuidado, las visitas al médico, el uso de inhalador y la ingesta de medicamentos. El análisis de las trayectorias entre los factores evidencia los límites del estudio relativos al enfoque no experimental, no probabilístico, exploratorio y de trayectorias.

Palabras clave: demanda, auto-control, esfuerzo, recompensa, tratamiento.

Abstract: Psychological studies of occupational health have established the Demand Model, Control and Social Support (DMCS) and the Model Imbalance, Effort and Reward (MIER) to demonstrate the effects of cardiovascular risk factors, cerebrovascular and ischemic heart disease on musculoskeletal disorders, stress, absenteeism, accidents, conflicts, insomnia, depression and anxiety. The aim of this work was establish the reliability and validity of an instrument that measures the determinants of adherence to the treatment of asthma, and the contrast of a model for the anticipation of risk factors and associated disorders that assist in the management of human resources in organizations employing elders. To this purpose, a non-experimental, transversal and exploratory study was conducted with a nonrandom selection of 140 migrant’s seniors who attended health centers in August 2015 to April 2016 for medical consultation related asthma. From a structural model ⌠χ2 = 14,709 (8GL) p = 0.065; GFI = 0.901; IFI = 0.930; CFI = 0.912; RMSEA = 0,004⌡it was found that the perceived capabilities determined adherence to treatment were related to self-care, doctor visits, use of inhaler and medication intake. Discussion. The analysis of the trajectories between factors demonstrates the limits of study relating to non-experimental approach, nonprobabilistic, exploratory and paths.

Keywords: Demand, self-control, effort, reward, treatment.

Introducción

La psicología de las organizaciones ha explicado los efectos de las demandas laborales sobre la salud ocupacional de los trabajadores. A partir del Modelo de Demanda, Control y Soporte Social (MDCS) y el Modelo de Desbalance, Esfuerzo y Recompensa (MDER) ha establecido las relaciones de dependencia entre los factores de riesgo laboral y enfermedades, accidentes, conflictos y trastornos relacionados con el deterioro de la salud. Ambos modelos predicen el deterioro de la salud de trabajadores expuestos a una demanda excesiva de trabajo (Luceño, García, Rubio y Díaz, 2004).

El MDCS anticipa el surgimiento del estrés derivado de las demandas de la organización que son asimiladas como tareas excesivas por parte del trabajo con un nulo criterio de control de sus capacidades y esfuerzo. A medida que la organización incrementa las demandas –intensificación del ritmo laboral, la exigencia de productividad, políticas contradictorias, conflictos, interrupciones–, el auto-control –capacidades, habilidades, conocimientos, negociación– del trabajador se reduce y deriva en un accidente o enfermedad (Fernández, Fernández y Siegrist, 2005).

El MDER complementa la relación asimétrica entre demandas y auto-control al considerar que tal relación está medida por las recompensas –rol, estatus, salario, reconocimiento– que la organización otorga al trabajador en función de su esfuerzo, dedicación y productividad. El estrés emerge cuando la demanda, el esfuerzo y la recompensa son asimétricas (Gómez y Llanos, 2014).

Si el MDCS advierte que el estrés subyace a un incremento de la demanda está asociado a una disminución del auto-control, entonces el MDER sostiene que un aumento en la demanda y el esfuerzo corresponden a una disminución de la recompensa como predictores del estrés-distrés el cual propicia a su vez enfermedades, conflictos, trastornos y accidentes.

No obstante, ambos modelos han soslayado el tratamiento y la rehabilitación de los empleados una vez que el accidente, la enfermedad, el trastorno o el conflicto han ocurrido. En este sentido el objetivo del presente estudio es 1) establecer la confiabilidad y la validez de los instrumentos que miden las variables psicológicas y sociales predictoras de la adherencia al tratamiento, así como 2) establecer las trayectorias de relaciones de dependencia entre los factores encontrados con la finalidad de explicar la administración de los casos de adhesión al tratamiento y reinserción laboral de migrantes.

Se estima que dos tercios de la población mundial está vinculada con los flujos migratorios. Una décima parte (115 millones) del total de la población de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) son hijos de migrantes. Uno de cada tres estudiantes es descendiente de migrantes, 32% de la matrícula estudiantil lo conforman hijos de migrantes, pero el 75% de los migrantes hombres está en desempleo frente al 57% de las mujeres desempleadas que son migrantes; sólo 4,3 millones de migrantes están legalmente estudiando o laborando y la inmigración crece un millón cada año (OCDE, 2010).

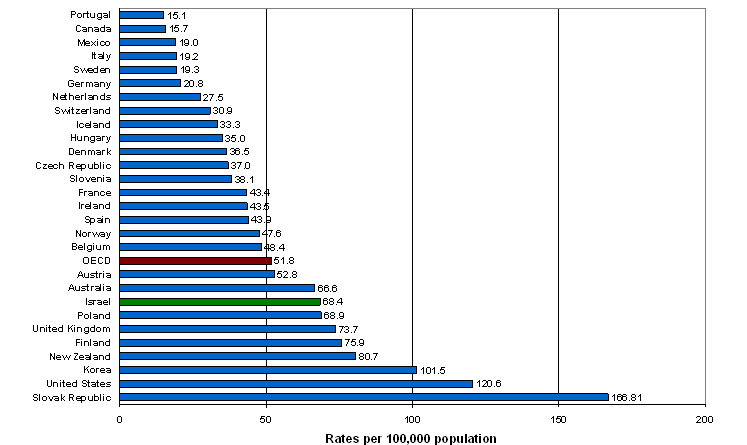

Durante el período que va de 2000 a 2012, Noruega lideró la recepción de migrantes, su tasa pasó del 0,6% al 1,4%; seguida de Alemania de 0,8% a 1,2% y de Australia de 0,5% a 1,1% (Gráfico Nº1).

Gráfico Nº1

Entradas de flujos migratorios

Fuente: OCDE (2010)

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en su informe correspondiente a 2010, durante el período que va de 2000 a 2009, estima que las muertes posteriores a los 30 días de ingreso al hospital pasaron de 8,3 a 4,1 en promedio por cada 100 casos para los países integrantes.

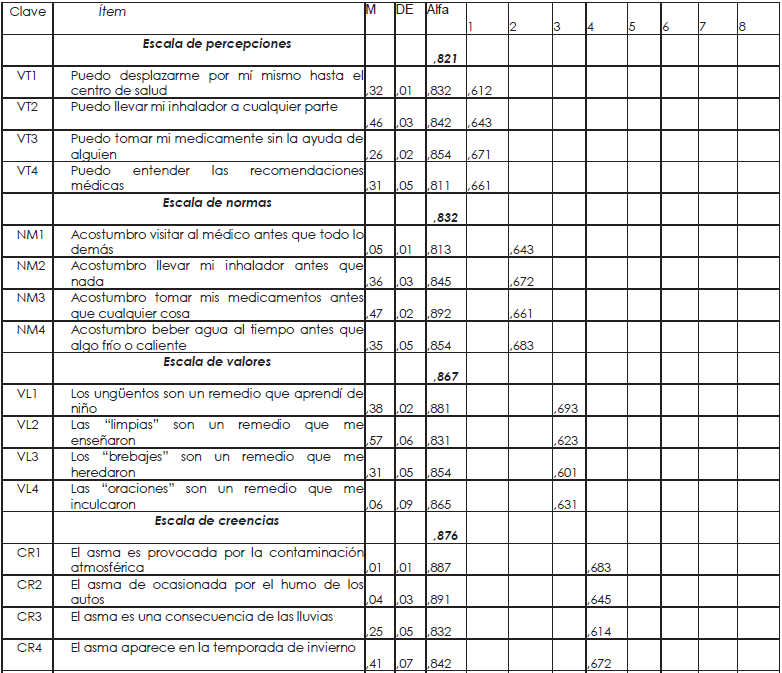

En los casos relacionados con asma, el promedio de la OCDE es de 51 casos por cada 100 mil habitantes mayores de 15 años. México ocupa el penúltimo sitio con 19 casos (Gráfico Nº 2).

Gráfico Nº 2

Ingreso a hospital por asma

Fuente: OCDE (2010).

Por consiguiente, la problemática de las enfermedades respiratorias supone una atención expedita y eficiente. Se trata de un sistema de adherencia al tratamiento que está en función de valores, creencias, actitudes, intenciones y comportamientos de profesionistas de la salud y del auto-cuidado.

En este sentido, los estudios psicológicos de la adherencia al tratamiento muestran que la condición minoritaria está asociada a una baja adherencia al tratamiento de enfermedades respiratorias en general y del asma en particular (Tao et ál., 2008)

Bartlett et ál. (2004) encontraron que la depresión por cuestiones económicas, sociales o afectivas en las mamás de niños migrantes con asma está asociada negativamente y significativamente al uso del inhalador y la ingesta del medicamento contra la enfermedad. Si bien la relación entre depresión materna y adherencia al tratamiento del asma no fue establecida directamente, sino sólo indirectamente a través de las creencias y actitudes, la condición de exclusión fue un factor determinante de la salud ocupacional que se diseminó en el uso del medicamento y dispositivo contra el asma.

La adherencia al tratamiento al estar vinculada a estatus migratorios y depresiones emocionales está mediada por la consulta médica. Una frecuencia mayor de consultas explica la adherencia al tratamiento (Corsico et ál., 2007).

Es decir, que el estatus migratorio explica el manejo de un idioma diferente al de la cultura de origen, un uso deficiente de la lectura y la escritura, así como una disposición negativa a los derechos de servicios de salud y la adopción de estilos de vida saludables que inhiben la consulta médica y repercuten en la continuidad del tratamiento.

Kaptein et ál. (2008) llevaron a cabo un metanálisis en torno a las percepciones de la enfermedad y encontraron que existe una tendencia desfavorable al uso de dispositivos –inhaladores– para el tratamiento del asma, sugieren que las intervenciones biomédicas y psicológicas al orientarse en el cambio de percepción de riesgo a utilidad de los medicamentos y dispositivos incrementarán la adherencia al tratamiento.

En este sentido, la percepción de riesgo ha sido asociada al tipo de empleo que, en el caso de los migrantes, es más riesgoso que en el de los oriundos, en consecuencia, la adherencia al tratamiento no sólo depende de la utilidad que la cultura dominante le atribuye a los medicamentos y dispositivos contra el asma, sino además a los atributos que la comunidad médica asocia con los valores y normas de migrantes.

Kardas, Lewel y Strzondala (2015) evidenciaron las diferencias culturales entre pacientes de asma al demostrar que la ignorancia y la desesperanza inciden sobre la adherencia al tratamiento. De este modo, el sistema de atención social al estar diseñado para el servicio de una cultura de derechos a la salud, excluye a las comunidades migrantes.

Sin embargo, Melton et ál. (2014) encontraron una relación espuria entre la alfabetización médica y la adherencia al tratamiento. Además, plantean que el efecto de la consulta médica sobre la adherencia se lleve a cabo a partir de tres diferencias; a) información deseada e información recibida; b) ensayos de aciertos frente a ensayos de error; c) expectativas de pacientes y expectativas de médicos.

Por lo tanto, los determinantes de la adherencia al tratamiento serían; 1) virtudes y estilos de vida, 2) tradiciones y valores culturales, 3) creencias en torno a información biomédica; 4) conocimientos de medicamentos y dispositivos; 5) normas sociales de aculturación, multiculturalismo o interculturales; 6) actitudes o disposiciones hacia el tratamiento del asma, medicamentos, dispositivos y profesionistas; 7) motivación al logro del tratamiento exitoso y 8) adherencia al tratamiento (Gráfico Nº 3).

Gráfico Nº 3

Especificación del modelo de determinantes de la adherencia al tratamiento

Fuente: Elaboración propia

En virtud de que la literatura revisada plantea variables determinantes de la adherencia al tratamiento, es posible agrupar sus relaciones de dependencia considerando los marcos teóricos y conceptuales esgrimidos.

Hipótesis 1. Percepcionesçè normas çè valores è motivos. La trayectoria de relaciones de dependencia está respaldada por el MDCS al considerar que los motivos de los migrantes para solicitar el servicio de salud pública dependen de sus virtudes o capacidades de asimilar el idioma, la lectura y escritura, así como el proceso de solicitud. En este sentido, las normas de los servicios médicos coexisten con los valores colectivistas de los grupos migrantes, ya que la salud es un derecho universal, pero los motivos para hacer efectivos esos derechos están circunscritos a la interrelación entre las culturas migrantes y las culturas residentes.

Hipótesis 2. Percepcionesçè normas çè valores è motivos è conocimientos. El MDCS explica la interrelación entre virtudes, normas y valores entre flujos migrantes y comunidades residentes, así como resalta la importancia de la tolerancia como eje fundamental de la calidad de los servicios de salud, ya que la consulta médica en el idioma del migrante facilita la adherencia al tratamiento del asma, a la vez que disemina conocimientos básicos acerca del tratamiento, uso de dispositivos y medicamentos contra la enfermedad respiratoria.

Hipótesis 3. Percepcionesçè normas çè valores è motivos è conocimientos è creencias. El MDCS a través de la tolerancia busca incluir a los flujos migrantes en los servicios de salud, plantea que es el tipo de empleo el que determina la calidad de vida del trabajador. Un oficio con riesgos a las vías respiratorias incentiva la interrelación entre virtudes, normas y valores, así como el incremento de motivos para solicitar la atención o la eventual hospitalización y el aprendizaje de procesos básicos del tratamiento, pero tal escenario puede incentivar una desesperanza más que una confianza en el sistema de salud pública, la institución, el hospital o los centros de salud. Por consiguiente, el MDCS advierte que las creencias de afectación a la salud son diferentes entre grupos migrantes con respecto a comunidades residentes y que a partir de tales asimetrías será indispensable diseñar estrategias para modificar los riesgos en utilidad de los medicamentos y dispositivos contra el asma.

Hipótesis 4. Percepcionesçè normas çè valores è motivos è conocimientos è creencias è actitudes. Del mismo modo que en el supuesto anterior, el MDCS sostiene que las virtudes, normas y valores del sistema de salud pública se diseminan sobre los motivos, conocimientos, creencias y actitudes de profesionistas de la salud, pacientes y familiares. En este sentido, una disposición favorable al servicio médico y la atención especializada por parte de migrantes enfermos y familiares están determinados por la información que los centros de salud comunitarios diseminan en los barrios de las minorías.

Hipótesis 5. Percepcionesçè normas çè valores è motivos è conocimientos è creencias è actitudes èconducta. Si la adherencia al tratamiento es un instrumento de gestión, atención y prevención de enfermedades en general y enfermedades respiratorias en particular, entonces el tipo de empleo ya no será un determinante directo de la calidad de vida del migrante y los riesgos de exposición a sustancias que mermen su salud ocupacional y sus capacidades de integración a la cultura que los recibe, así como el aprendizaje del auto-cuidado y la reducción de enfermedades y accidentes.

De este modo, la adherencia al tratamiento es resultado del estrés generado por una asimetría entre demandas y auto-control, así como por un desbalance entre demandas, esfuerzos y recompensas.

Formulación: ¿Las trayectorias de relaciones de dependencia teóricas entre las variables determinantes de la adherencia al tratamiento se ajustan a las trayectorias de relaciones empíricas ponderadas?

Hipótesis nula: Las trayectorias de relaciones de dependencia teóricas se ajustan a las trayectorias de relaciones empíricas.

Hipótesis alterna: Las trayectorias de relaciones teóricas son diferentes a las trayectorias de relaciones empíricas.

Método

Sobre el diseño, se llevó a cabo un estudio no experimental, trasversal y exploratorio. En cuanto a la muestra, se realizó una selección no probabilística de 140 adultos mayores del estado de México en las localidades de Huehuetoca, Teoloyucan y Coyotepec. Se consideró pertinente encuestar a quienes asistieron a los centros de salud durante el período que va de agosto de 2015 a abril de 2016. El 45% son hombres y el restante 55% son mujeres. El 36% tiene ingresos menores a 3’500 pesos mensuales, el 22% ingresa entre 3.500 y 7.000 mensuales y el restante 32% tiene ingresos superiores a 7’000 pesos mensuales.

Respecto a los instrumentos, se utilizaron escalas de percepciones, normas, valores, creencias, conocimientos, actitudes, motivaciones y conducta relacionados con la adherencia al tratamiento del asma.

Escala de percepciones. Mide las percepciones de capacidades físicas o emocionales frente al asma. Incluye cinco opciones de respuesta que van desde 0 = “nada capaz” hasta 5 = “muy capaz”. Por ejemplo: “Puedo desplazarme hasta el centro de salud por mis propios medios”.

Escala de normas. Mide los usos y costumbres relacionados con el tratamiento del asma. Incluye cinco opciones de respuesta que van desde 0 = “no se parece a mi situación” hasta 5 = “se parece mucho a mi situación”. Por ejemplo: “Acostumbro visitar al médico antes que todo lo demás”.

Escala de valores. Mide los principios que guían el tratamiento del asma. Incluye cinco opciones de respuesta que van desde 0 = “no es una opción para mí” hasta 5 = “definitivamente la opción que quiero”. Por ejemplo: “Los ungüentos son un remedio que aprendí de niño”.

Escala de creencias. Mide la verosimilitud de información en torno al asma. Incluye dos opciones de respuesta: 0 = “falso” y 1 = “verdadero”. Por ejemplo: “El asma es provocada por la contaminación atmosférica”.

Escala de conocimientos. Mide el contraste de información respecto al tratamiento del asma. Incluye dos opciones de respuesta: 0 = “nada cierto” y 1 = “muy cierto”. Por ejemplo: “Seguir las recomendaciones médicas previene el asma”.

Escala de motivos. Mide las razones para evadir o seguir las recomendaciones médicas. Incluye cinco opciones de respuesta que van desde 0 = “nada razonable” hasta 5 = “muy razonable”. Por ejemplo: “Llevar el inhalador a todas horas y en todo momento me parece:”

Escala de actitudes. Mide disposiciones en contra o a favor de la adherencia al tratamiento del asma. Incluye cinco opciones de respuesta que van desde 0 = “nada de acuerdo” hasta 5 = “muy de acuerdo”. Por ejemplo: “Los médicos quieren modificar mi forma de vivir la vida”.

Escala de conductas. Mide la adherencia al tratamiento del asma. Incluye cinco opciones de respuesta que van desde 0 = “nunca” hasta 5 = “siempre”. Por ejemplo: “llevo el inhalador a reuniones”.

Para el procesamiento de datos se utilizó la técnica Delphi para la homogeneización de las palabras incluidas en los reactivos. Se garantizó el anonimato de las respuestas por escrito y se advirtió que los resultados del estudio no afectarían ni negativamente ni positivamente el estatus ambulatorio o a estancia de la persona encuestada. Las encuestas se aplicaron en los centros de salud. La información se procesó en el Paquete Estadístico para Ciencias Sociales (SPSS versión 20) y en el Software de Análisis de Momentos Estructurales (AMOS versión 4,0).

En el análisis, se utilizó el parámetro alfa de Cronbach para la estimación de la consistencia interna. Se ponderó la adecuación y esfericidad con la prueba de Bartlett y el estadístico KMO. Se efectuó un análisis factorial exploratorio de ejes principales con rotación promax y criterio de oblicuidad. Se calcularon las covarianzas y se realizó un análisis de trayectorias, así como la estimación de medidas de ajuste y residual para el contraste de la hipótesis nula.

Resultados

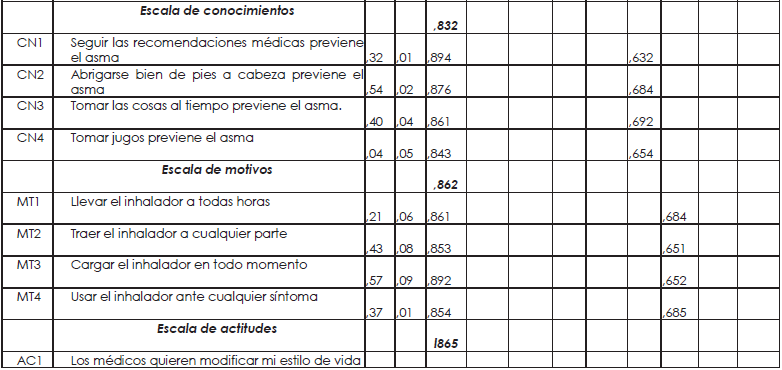

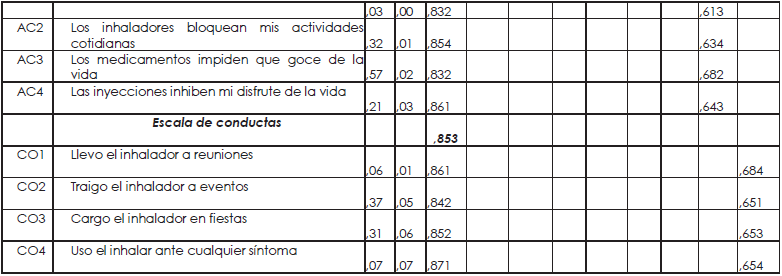

La consistencia interna (Tabla Nº 1) de las escalas –percepciones, normas, valores, conocimientos, motivos, creencias, actitudes y conducta– alcanzó valores alfa superiores a 0,800 (alfas respectivas de 0,821; 0,832; 0,867; 0,876; 0,832; 0,862; 0,865; 0,853).

La adecuación y la esfericidad ⌠χ2 = 456,42 (472gl) p = 0,000; KMO = 0,759⌡permitieron establecer la validez de los constructos.

Respecto a la validez, la Tabla Nº 1 muestra los pesos factoriales que evidenciaron ocho factores relativos a percepciones (22% de la varianza total explicada), normas (19% de la varianza total explicada), valores (17% de la varianza total explicada), creencias (15% de la varianza total explicada), conocimientos (11% de la varianza total explicada), motivos (9% de la varianza total explicada), actitudes (5% de la varianza total explicada), conducta (3% de la varianza total explicada).

Descriptivos, confiabilidad y validez del instrumento

Descriptivos, confiabilidad y validez del instrumento

Descriptivos, confiabilidad y validez del instrumento

Fuente: Elaborada con los datos del estudio Método de extracción: ejes principales, rotación promax, criterio de oblicuidad. Esfericidad y adecuación ⌠χ2 = 456,42 (472gl) p = 0,000; KMO = 0,759⌡. M = Media, DE = Desviación estándar, F1 = Percepciones (22% de la varianza total explicada), F2 = Normas (19% de la varianza total explicada), F3 = Valores (17% de la varianza total explicada), F4 = Creencias (15% de la varianza total explicada), F5 = Conocimientos (11% de la varianza total explicada), F6 = Motivos (9% de la varianza total explicada), F7 = Actitudes (5% de la varianza total explicada), F8 = Conductas (3% de la varianza total explicada).

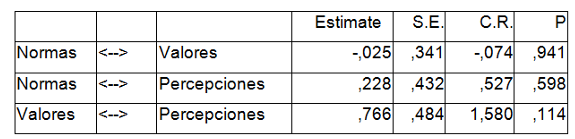

En cuanto a las covarianzas entre los factores exógenos, los valores (normas çè valores = -0,25; ´normas çè percepciones = 0,228; valores çè percepciones = 0,766) permitieron establecer la independencia de las variables con respecto a otros constructos endógenos determinantes de la adherencia al tratamiento del asma (Tabla Nº 2).

Covarianzas entre factores exógenos determinantes

Fuente: Elaborada con los datos del estudio

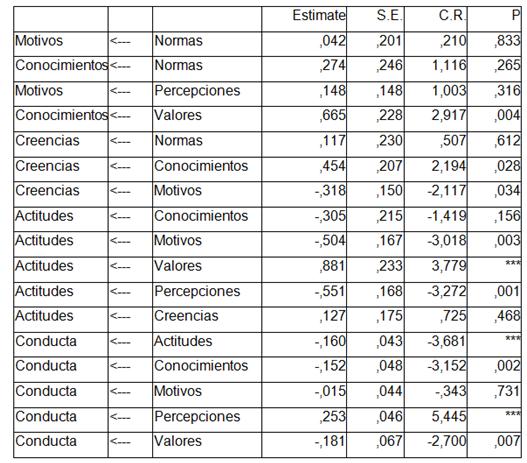

En relación con los efectos directos entre los factores endógenos determinantes Valores è conocimientos = 0,665; motivos è actitudes = -0,504; valores è actitudes = 0,881); percepciones ==< actitudes = -0,551) anticiparon las trayectorias de relaciones de dependencia (Tabla Nº 3).

Regresiones entre los factores determinantes endógenos

Fuente: Elaborada con los datos del estudio.

El modelo estructural permitió evidenciar la trayectoria: percepciones è actitudes (β = 0,25) como la determinante de la adherencia al tratamiento. Es decir, que son las capacidades percibidas las que inciden sobre los indicadores de adherencia al tratamiento. Si los pacientes se sienten capaces emocional o físicamente de llevar a cabo el tratamiento, entonces sus expectativas determinaran sus acciones de adherencia.

Gráfico Nº 4

Modelo estructural de relaciones de dependencia entre los factores

Fuente: Elaborada con los datos del estudio.

De este modo, las hipótesis, aun y cuando las relaciones de dependencia son bajas, fueron aceptadas.

Hipótesis 1. Normas çè valores (-0,03); valores çè percepciones (0,77); normas çè percepciones (0,23) è conocimientos (0,15). Las correlaciones negativas y bajas entre normas y valores resaltan la importancia de las percepciones como determinantes de los conocimientos, ya que son las expectativas más que los principios, usos o costumbres las que inciden sobre el aprendizaje de estrategias de autocuidado.

Hipótesis 2. Percepciones çè normas (0,23); percepciones çè valores (0,77); normas çè valores (-0,03) è motivos (0,67). De igual modo que en la hipótesis 1, ahora son los principios los que determinan las razones para llevar a cabo la adherencia al tratamiento.

Hipótesis 3. Percepciones çè valores (0,77); normas çè valores (-0,03); percepciones çè normas (0,23) è creencias (0,12). Muy semejante a los casos de las hipótesis 1 y 2, las normas influyen sobre las creencias.

Hipótesis 4

Hipótesis 4a. Percepciones çè valores (0,77); normas çè valores (-0,03); percepciones çè normas (0,23) è creencias (0,12) è actitudes (0,13). La trayectoria explica la diseminación de los usos y costumbres de la medicina tradicional en torno al asma, ya que los encuestados parecen admitir que creen muy poco en los ungüentos o brebajes, a la vez que muestran una disposición baja a la adherencia de esos medicamentos alternativos.

Hipótesis 4b. Normas çè valores (-0,03); valores çè percepciones (0,77); normas çè percepciones (0,23) è conocimientos (0,15) è creencias (0,45) è actitudes (0,13). A pesar de que la trayectoria explica una alta incidencia de los conocimientos sobre las creencias, tal efecto parece reducirse hacia las actitudes. Es decir, los enfermos de asma pueden estar conscientes de la prevención o la atención oportuna, pero sus disposiciones se reducen al creer que los síntomas son provocados por agentes externos a su auto-cuidado.

Tal explicación se corrobora con la relación directa entre conocimientos è actitudes (-0,30). Un incremento en el manejo de información relativa al asma genera una menor disposición a la adherencia.

Incluso en el caso de las percepciones è actitudes (-0,55) se evidencian las disposiciones negativas incentivadas por las capacidades emocionales y físicas de adherencia al tratamiento del asma.

Hipótesis 4c. Percepciones çè normas (0,23); percepciones çè valores (0,77); normas çè valores (-0,03) è motivos (0,67) è creencias (-0,32) è actitudes (0,13). En el mismo sentido que en la hipótesis 4b, las razones para adherirse al tratamiento del asma tienen un gran efecto en las creencias, pero éstas reducen tal influencia sobre las actitudes.

Por consiguiente, motivos è actitudes (-0,50) evidencia el supuesto alusivo a que las razones para adherirse al tratamiento afectan negativamente las disposiciones a la adherencia.

Sin embargo, la trayectoria de valores è actitudes (0,88) parece mostrar que los usos y costumbres influyen en las disposiciones cuando los demás factores endógenos no están implicados.

Hipótesis 5.

Hipótesis 5a. Percepciones çè valores (0,77); normas çè valores (-0,03); percepciones çè normas (0,23) è creencias (0,12) è actitudes (0,13) è conducta (-0,16). En la hipótesis 4a se advirtió el efecto poco significativo de las creencias externas a las acciones del individuo con respecto a la adherencia del tratamiento del asma que, en esta trayectoria, se acentúa aún más.

Hipótesis 5b. Normas çè valores (-0,03); valores çè percepciones (0,77); normas çè percepciones (0,23) è conocimientos (0,15) è creencias (0,45) è actitudes (0,13) è conducta (-0,16). De la misma forma que en la hipótesis 4b, los conocimientos explican en gran medida a las creencias, pero éstas reducen ese efecto sobre las actitudes y estas últimas son contraproducentes al auto-cuidado, la visitas al médico o la ingesta de los medicamentos.

Incluso, la relación conocimientos è conducta (-0,15) corrobora el supuesto de que el manejo de información respecto al asma desincentiva al auto-cuidado, la ingesta de medicamentos o las visitas al médico.

Hipótesis 5c. Percepciones çè normas (0,23); percepciones çè valores (0,77); normas çè valores (-0,03) è motivos (0,67) è creencias (-0,32) è actitudes (0,13) è conducta (-0,16). A pesar de que los principios de la medicina tradicional parecen ser buenas razones de adherencia al tratamiento, no sólo contradicen las creencias difundidas por los medios de comunicación, sino además afectan negativamente el auto-cuidado, el uso del inhalador, la ingesta de medicamentos y las visitas al médico.

En el caso de la relación motivos è conducta (-0,02) parece no ser relevante, ya que las razones de auto-cuidado, visitas al médico o ingesta de medicamentos no son influidos por el uso del inhalador.

Es el mismo caso para la relación entre valores è conducta (-0,18) que explica el desinterés en seguir la medicina tradicional con respecto al uso de inhalador, la ingesta de medicamentos, las visitas al médico o el auto-cuidado.

Por último, los parámetros de ajuste y residual ⌠χ2 = 14,709 (8gl) p = 0,065; GFI = 0,901; IFI = 0,930; CFI = 0,912; RMSEA = 0,004⌡ permitieron aceptar la hipótesis nula de ajuste de las trayectorias de relaciones teóricas con respecto a las trayectorias de relaciones ponderadas (Figuras 1 y 2).

Discusión de resultados y conclusión

El aporte del presente trabajo al estado del conocimiento de la salud ocupacional de los migrantes de la tercera edad consiste en 1) el establecimiento de la confiabilidad y la validez de escalas que miden ocho factores –percepciones, normas, valores, creencias, motivos, conocimientos, actitudes y conductas– relativas a la adherencia al tratamiento del asma y 2) establecimiento de una trayectoria de relaciones de dependencia entre las percepciones de capacidades de auto-cuidado sobre las visitas al médico, el uso del inhalador, la ingesta de medicamentos y el auto-cuidado.

Los hallazgos del presente estudio –las capacidades percibidas como determinantes de la adhesión al tratamiento–, en relación con la administración de los casos de trabajadores que sufrieron accidentes, trastornos, enfermedades o conflictos, evidencian: a) una regulación de las demandas que incida en el auto-cuidado del trabajador; b) una política de recompensas que corresponda con el compromiso y el auto-cuidado del empleado; c) una estrategia de soporte social para la adhesión al tratamiento, la rehabilitación y la reinserción laboral del subordinado.

Sin embargo, los límites del presente estudio son: 1) el abordaje no experimental y exploratorio del objeto de estudio –salud ocupacional de migrantes de la tercera edad–; 2) la selección no probabilística de la muestra; 3) el análisis factorial exploratorio con ejes principales, rotación promax y criterio de oblicuidad; el análisis de trayectorias sin considerar a los indicadores en un modelo híbrido.

Cada uno de los límites incidió en los resultados y la interpretación de los mismos, aunque serían superados con nuevas líneas de investigación desde un enfoque experimental, probabilístico, estructural y confirmatorio.

Por consiguiente, el estudio de la adherencia al tratamiento como factor de salud ocupacional es de vital importancia en las teorías de las organizaciones, ya que el establecimiento de sus determinantes permitiría explicar los alcances y límites del MDCS y el MDER.

Es decir, la adhesión al tratamiento sería una extensión de ambos modelos y coadyuvaría a la toma de decisiones en cuanto a estrategias de reinserción laboral de empleados que sufrieron algún accidente, enfermedad, trastorno o conflicto, a la vez que los distanció de la organización y confinó a un círculo vicioso de asimetría entre demandas y auto-control, así como a un desbalance entre las demandas, esfuerzos y recompensas.

Referencias

Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes 50, 179-211

Ajzen, I. (2001). Nature and operation of attitudes. Annual Review Psychology. 52, 27–58.

Ajzen, I. (2002). Attitudes. En R. Fernandez Ballesteros (Ed.), Encyclopedia of Psychological Assessment. London: Sage Publications.

Ajzen, I. y Fishbein, M. (1974). Factors influencing intentions and the intention behavior relation. Human Relations, 27(1),1-15.

Bartlett, S., Krishnan, J., Riekert, K., Butz, A., Malveaux, F. y Rand, C. (2004). Maternal depressive symptoms an adherence to therapy in inner city children with asthma. Pediatrics, 113 (2), 229-237. ⌠DOI: 10.1542/peds.113.2.229⌡

Corsico, A., Cazzoletti, L., Janson, R., Jarvis, D., Zola, M., Bugiani, M., Accordini, S., Villani, S., Marinoni, A., Gislason, D., Gulsvik, A., Pin, I., Vermeire, P. y Cerveri, I. (2007). Factors affecting adherence to asthma treatment in an international cohort of young and middle aged adults. Respiratory Medicine, 101, 1363-1367. ⌠DOI: 10.1016/j.rmed.2006.11.012⌡

Fernández, A., Fernández, E. y Siegrist, J. (2005). El trabajo y sus repercusiones en la salud. El modelo desequilibrio-esfuerzo-recompensa. Calidad Asistencial, 20 (3), 165-170.

Gómez, V. y Llanos, A. (2014). Factores psicosociales del origen laboral, estrés y morbilidad, en el mundo. Psicología desde el Caribe, 31 (2) 354-385.

Kaptein, A., Hughes, B., Sharloo, M., Fischer, M., Sinoel, L., Weiman, J. y Rabe, K. (2008). Illness perception about asthma are determinants of outcome. Journal of Asthma, 45, 459-464 ⌠DOI: 10.1080/02770900802040043⌡

Kardas, P., Lewel, P. y Strzondala, M. (2015). Adherence to treatment in asthma and COPD patients in their doctor assessment. Pneumologia I AlergiaPolska, 83 (6), 436-444. ⌠DOI: : 10.5603/PiAP.2015.0072⌡

Luceño, L., García, J., Rubio, S. y Díaz, E. (2004). Factores psicosociales en el entorno laboral, estrés y enfermedad. Edupsyche, 3 (1), 95-108.

Melton, C., Graff, C., Norlin, G., Brown, L. y Bailed, J. (2014). Health literacy an asthma management among African-American adults: an interpretative phenomenological analysis. Journal of Asthma, 51 (7), 703-713. ⌠DOI: 10.3109/02770903.2014.906605⌡

Tao, L., Bilderback, A., Bender, B.,Wambolt, F., Turner, C., Rand, S. y Bartlett, S. (2008). Do asthma medication beliefs mediate the relationships between minority status and adherence to therapy? Journal of Asthma, 45, 33-37. ⌠DOI: 10.1080/02770900701815552⌡

Notas