LA DISCRIMINACIÓN LABORAL POR GÉNERO EN EL SECTOR SERVICIOS DE AMBATO

LABOR DISCRIMINATION BY GENDER IN THE SERVICES SECTOR OF AMBATO

LA DISCRIMINACIÓN LABORAL POR GÉNERO EN EL SECTOR SERVICIOS DE AMBATO

Revista Científica Hermes, vol. 18, pp. 277-291, 2017

Instituto Paulista de Ensino e Pesquisa

Recepción: 10 Noviembre 2016

Aprobación: 23 Diciembre 2016

Publicación: 30 Enero 2016

Resumen: El desempleo es un fenómeno recurrente que genera varias consecuencias a nivel económico y social. A pesar de los avances que se han dado en los últimos tiempos en materia de equidad de género en el mercado de trabajo, el género es un factor importante a la hora de conseguir trabajo. Esta investigación tiene como objetivo determinar si el género es una de las causas del desempleo en el sector servicios. La metodología que se utilizó para el desarrollo del trabajo es bibliográfica y de campo: se utilizó el nivel correlacional y explicativo con un enfoque cualicuantitativo, debido a que los datos son no paramétricos y de muestras independientes se utilizó el coeficiente de Mann Whitney en el que se cruzó la variable género con las posibles causas de desempleo. Como conclusión al aplicar la Prueba de Mann Whitney se obtuvo que el valor de significancia de la asintótica es 0. Por lo tanto: 0< 0.05. Es decir, el valor encontrado es menor al nivel de significancia por lo que se rechaza Ho y se acepta Hi. Esto significa que si existe una relación significativa entre el género y la causa de desempleo en el sector servicios de Ambato; es decir que las causas por las que una persona se encuentra desempleada se relacionan de manera directa al género. Por un lado, la principal causa para las mujeres es la discriminación, mientras que para los hombres es la escasa demanda laboral en el sector servicios. Esto demuestra que el paradigma de la asignación de tareas de acuerdo al género se mantiene y genera discriminación al dejar de lado las capacidades y aptitudes de las personas.

Palabras clave: discriminación de género, desempleo, sector servicios, economía.

Abstract: Unemployment is a recurring phenomenon that generates several economic and social consequences. Despite recent advances in gender equity in the labor market, gender is an important factor in finding work. This research aims to determine if gender is one of the causes of unemployment in the services sector. The methodology that was used for the development of the work is bibliographical and field was used the correlational and explanatory level with a qualitative quantitative approach, because the data are non-parametric and independent samples were used the coefficient of Mann Whitney in which crossed the gender variable with the possible causes of unemployment. As conclusion when applying the Test of MannWhitney was obtained that the value of significance of the asymptotic is 0. Therefore: 0 <0.05. That is, the value found is less than the significance level, so that Ho is rejected and Hi is accepted. This means that if there is a significant relationship between gender and the cause of unemployment in Ambato’s services sector, that is to say that the causes for which person is unemployed are directly related to gender. On the one hand, the main cause for women is discrimination, while for men is the low labor demand in the services sector. This demonstrates that the paradigm of gender-based assignment of tasks is maintained and generates discrimination by neglecting people’s skills and abilities.

Keywords: gender discrimination, unemployment, services sector, economics.

1. INTRODUCCIÓN

Lograr una igualdad de género es una meta que se plantean todas las sociedades, ya que esta implica que cada individuo tenga la oportunidad de desarrollar su máximo potencial en todos los aspectos indiferentemente de su género. Desafortunadamente, la discriminación en el mercado laboral continúa siendo una realidad en todos los sectores de la economía. Esto genera que la demanda de trabajo no brinde igualdad de oportunidades a hombres y mujeres que desean obtener empleo, ya que basan su contratación en el género y no en las capacidades o aptitudes que estos poseen causando perjuicios económicos y sociales.

En el Ecuador se ha creado el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, institución que busca velar el cumplimiento de los derechos desde la perspectiva de género mediante políticas públicas, proyectos y programas que propendan una equidad entre todos los integrantes de la sociedad. Además se busca cambiar la mentalidad existente en la sociedad respecto a las actitudes discriminatorias hacia las mujeres y personas con diferente condición de género que ayuden a eliminar la discriminación, que se refleja en los aspectos sociales, económicos y laborales.

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2016, pág. 6) “La tasa de Empleo global para las mujeres es 3,0 puntos porcentuales menor que la de los hombres, y esta diferencia sí es estadísticamente significativa”. Además la tasa de pleno empleo (empleo adecuado) es 14,8% mayor en los hombres que en las mujeres.

A nivel nacional la producción de las actividades pertenecientes al sector servicios se incrementa de año a año, lo que muestra un crecimiento constante que se vuelve más representativo en el Producto Interno Bruto – PIB. (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2014).

Ambato es la ciudad que registra la mayor tasa de desempleo con el 7.0% de la población económicamente activa a marzo del 2016, por lo que es de mucho interés para la sociedad conocer las causas que lo provocan, y determinar si el género es un factor que perjudica a cierto segmento de la población económicamente activa que busca una plaza de trabajo.

2. LA DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO Y EL DESEMPLEO

Según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (2016, pág. 1) “La discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo”. Esta condición surge por la presencia de características físicas o el estilo de vida que muchas veces no encaja dentro de los “parámetros sociales”. La etnia, el sexo, la edad, las capacidades especiales, la situación económica, social o de salud, la religión, entre otras características pueden ser razón de discriminación o violación de derechos.

Parafraseando a Ricardo Ruiz (2009) el estudio del origen de la desigualdad de género entre hombre y mujer precisa conocer que desde la religión, la filosofía, la psicología y la literatura; se ha establecido en el imaginario colectivo que las mujeres “por naturaleza” son inferiores, lo que genera innumerables situaciones de desigualdad. Los roles que se han establecido por motivo de género y la catalogación de las mujeres como “ciudadanas de segunda” ha motivado que esta concepción se vaya perpetuando en los aspectos biológico, intelectual y moral, que ha desencadenado en discriminación en los ámbitos educativos, político, social y laboral.

Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2012, pág. 7) “La discriminación se origina en las distintas relaciones sociales, muchas veces desde las familias, a través de la formación de estereotipos y prejuicios”. Además afirma que “es una conducta socialmente presente, se aprende rápido y tiende a reproducirse hasta convertirse en una práctica cotidiana”.

En muchas ocasiones, la discriminación de género viene dada por el establecimiento de roles de género, que son el conjunto de tareas que cada sociedad asigna a hombres y a mujeres. En palabras de Montserrat Boix (2016, pág. 1) en el sitio web que habla de cómo se construye la discriminación menciona que “su origen se encuentra en las definiciones sociales y culturales que rigen la conducta de hombres y mujeres y se transmiten de generación en generación a través de los procesos de socialización”. Además condicionan el futuro de las personas, ya que sus conductas deben responder a los patrones sociales asociados al género.

La discriminación de género tiene una incidencia directa en el desempleo debido a que no existe un acceso equitativo a plazas de trabajo; en palabras de Juan Castillo (2000, pág. 61) “el desempleo es el paro forzoso de los asalariados que pueden y quieren trabajar pero no encuentran un puesto de trabajo. La cuantía del desempleo se utiliza como una medida del bienestar de los trabajadores”.

La existencia de este trae consecuencias de diversos tipos. Para María Ariza (2012) “el desempleo causa problemas en el ámbito personal, familiar, social, político y económico de la persona que lo sufre. La persona desempleada, normalmente, pierde la principal fuente de ingresos en su economía, su estatus, autoestima y seguridad”. Es por esto, que la inequidad existente en las plazas de trabajo basadas en el género acarrea la existencia de discriminación laboral.

Para Karla Carmona e Hugo Véliz (2005, pág. 8) la discriminación laboral “comprende el trato de inferioridad dado a personas por motivos ajenos a su capacidad dentro del ámbito de la libertad de trabajo y derecho al mismo”.

La discriminación laboral se puede evidenciar en todas las fases de la relación laboral. Parafraseando a Karla Carmona e Hugo Véliz (2005) en la fase previa a la contratación se puede palpar la discriminación desde al anuncio de la oferta laboral, donde se pide personas de buena presencia, de un determinado estado civil, de un sexo específico o con otras características que no tienen relación al puesto a desempeñar y se fundamentan en prejuicios; también el solicitar exámenes de embarazo, de sida u otros constituyen una muestra de discriminación en esta etapa. En la segunda fase, cuando la relación laboral está en desarrollo los trabajadores pueden ser discriminados por razones relacionadas al sexo, condición social, ideología, religión; las cuales se dan por la intolerancia a ciertas conductas por parte del empleador o compañeros de trabajo. En la última etapa, si la relación laboral finaliza por un despido relacionado a la causa de intolerancia se evidencia la discriminación en su máxima expresión.

Complementando la idea Patricia Serrano (2001, pág. 6) afirma que “la discriminación laboral por razones de género repercute también en la competitividad de la empresa ya que provoca que se rechacen trabajadoras muy productivas”. A pesar de la participación laboral que ha logrado la mujer en los últimos años, aún se mantienen condiciones discriminatorias como dificultad de acceso al empleo, poca posibilidad de ascenso, remuneración, representación de trabajadores y baja presencia en cargos directivos.

La discriminación de género en el ámbito laboral también se refleja en los salarios percibidos y en las brechas existentes. Para la Comisión Europea, (2014) “se conoce como brecha salarial a la diferencia existente entre los salarios percibidos por los trabajadores de ambos sexos, calculada sobre la base de la diferencia media entre los ingresos brutos por hora de todos los trabajadores”.

De acuerdo a datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, (2016, pág. 23) “El ingreso laboral promedio de un hombre con empleo es 522,96 USD; mientras que para una mujer con empleo es de 419,75 USD”. Al lograr una igualdad salarial entre hombres y mujeres se generarían beneficios económicos y sociales, ya que se reduciría la brecha de pobreza al aumentar los ingresos que las mujeres reciben a lo largo de su vida, además de mejorar sus condiciones al jubilarse debido a las pensiones más altas que recibirían.

Además, Gema de Cabo e María Garzón (2007, pág. 28) mencionan que “las trabajadoras sufren también otros tipos de discriminación entre los que cabe resaltar la discriminación en la promoción en el seno de las empresas y en el acceso a cargos directivos o de responsabilidad”. Parafraseando a Tatiana Tasigchana e Lorena Triviño (2003, pág. 38) la discriminación también implica que la mujer está relegada a empleos de baja categoría e inferior remuneración, y únicamente en ocasiones excepcionales podrá alcanzar ciertos niveles jerárquicos en las empresas en cargos que impliquen toma de decisiones y alta responsabilidad.

Por lo tanto, con la finalidad de alcanzar un desarrollo social, es de vital importancia establecer condiciones de igualdad entre las personas, indistintamente de su género, mediante políticas que protejan el acceso a iguales oportunidades, eliminando los paradigmas que las limitan por los roles de género preestablecidos. Para luchar contra la discriminación, es necesario un trabajo institucional conjunto del sector público, privado y la sociedad civil que se vea reflejado en los ámbitos sociales, políticos, educativos y laborales.

3. LA DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO EN EL SECTOR SERVICIOS

La discriminación por rama de actividad ha sido un tema recurrente a lo largo de la historia desde que la mujer busco acceder al empleo; en particular en el sector industrial y de servicios. Para José Castro (2001, pág. 7)

[…] existen, además, una serie de actividades calificadas como típicamente masculinas o femeninas. En estas actividades, la totalidad o casi la totalidad del personal de determinados sectores, está ocupado por uno o por otro sexo. Respecto de las mujeres, más allá de la capacitación particular necesaria, se dan explicaciones vinculadas al lugar de trabajo, la calidad de las tareas que exigen fuerza muscular, sus riesgos eventuales, como que pueden afectar la procreación, llegando a la conclusión de que sólo pueden ser realizadas por hombres. En otros casos, por el contrario, se señala que se requiere trato delicado, mayor paciencia, o hasta mostrar juventud y belleza, lo que impone las tareas para el sector femenino. Sirven como ejemplo de ambas situaciones, las tareas de la construcción o el trabajo marítimo, por un lado, y las educadoras de párvulos o las recepcionistas, por el otro.

Tomando la idea de Juan Serrano (2011, pág. 1) “el sector servicios es el principal sector económico en las economías de los países desarrollados. Incluye actividades tan variadas como la educación, el comercio, el turismo o los servicios personales”. Además “es el más heterogéneo de toda la actividad económica y se caracteriza por la inmaterialidad y porque son consumidos en el momento en que se producen”.

Para Jorge Romero (2010) “el sector servicios es un importante generador de empleo y representa una gran parte del PIB tanto en economías desarrolladas como en economías en desarrollo, su crecimiento y especialización han sido evidentes en prácticamente todos los ámbitos del quehacer humano”.

En Ecuador, el sector servicios engloba las siguientes actividades: suministro energías, distribución de agua, transporte, alojamiento, información, financieras, inmobiliarias, científico técnico, administrativos, administración pública, enseñanza, salud, artes, otros servicios. (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2014).

La distribución porcentual del personal ocupado corresponde al 62% para el género masculino y tan solo el 38% para el género femenino; y a pesar de la abismal diferencia, es el sector más equitativo en lo referente a participación en el país.

4. METODOLOGÍA

La presente investigación es de carácter no experimental, descriptiva, utiliza una modalidad bibliográfica- documental y de campo para la obtención de información primaria. Se aplicó un muestreo no probabilístico intencional. Debido a la inexistencia de una base de datos de las personas desempleadas se encuestará a quienes estén desempleadas y hayan aplicado por una plaza de trabajo en el sector servicios y deberán responder de manera afirmativa a si se encontraba desempleado y si postulo a una empresa del sector servicios en el periodo de estudio para poder ser parte de los datos de investigación.

Para el procesamiento de la información recolectada se utilizará el programa SPSS. El SPSS (Statistical Product and Service Solutions) es un software para el análisis estadístico que genera datos estadísticos muy completos que permiten observar relaciones de dependencia entre las variables o predecir comportamientos. Se orienta al análisis multivariante de datos experimentales. (Bausela, Esperanza, 2005).

Específicamente, el SPSS se utilizará en la tabulación de los datos, obtención de resultados mediante el análisis descriptivo y para la contratación de la hipótesis mediante el coeficiente de Mann- Whitney. El coeficiente de Mann- Whitney se utiliza cuando se tiene 2 muestras independientes en donde la Hipótesis nula (Ho) no hay diferencias y la Hipótesis Alterna (Hi) que sí existen diferencias.

Para el presente trabajo se cruzará las variables de género, con la variable de las causas de desempleo y se aplicará el coeficiente de Mann-Whitney. Si el valor encontrado es mayor a 0.05 (valor establecido de la prueba) se aceptará Ho; es decir que: la causa de desempleo es indiferente del género en el sector servicios de Ambato. Por el contrario, si el valor encontrado es menor o igual a 0.05 se rechazará Ho y se aceptará Hi; es decir que: la causa de desempleo se relaciona con el género en el sector servicios de Ambato.

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

5.1. GÉNERO

De los 361 desempleados encuestados, 142 pertenecen al género masculino representando el 39.3%. El 60.7% restante, es decir 219 son mujeres. Todos los encuestados han buscado una plaza de trabajo en el sector servicios de Ambato. Este resultado muestra de manera clara una gran diferencia de género entre los desempleados, donde la mujer tiene una menor participación dentro del mercado laboral debido a varias causas, entre las que se encuentra la discriminación.

A pesar de que la participación laboral de las mujeres se ha ampliado en los últimos años, aún existe una diferencia significativa entre hombres y mujeres desempleados. Parafraseando a Gin Zabludovsky (2011) citada por Alto Nivel (2011) el modelo patriarcal en el cual la mujer es una extensión de su rol en el hogar se aplica en las empresas mediante el modelo de autoridad jerárquica. Además, aún existe el “techo del cristal” que impide a la mujer alcanzar puestos directivos o de decisión.

5.2. CAUSAS DE DESEMPLEO POR GÉNERO

Parafraseando a Sandra Belaunde, Adriana Fosca (2013) existe un mal funcionamiento en el mercado laboral, ya que la oferta y la demanda no coinciden entre sí debido a que la primera no responde a las necesidades de la segunda. Los desempleados pueden percibir esta situación como una demanda laboral insuficiente, sin tomar en cuenta que pueden no responder a las exigencias de esta.

Se observa que las causas de desempleo varían de acuerdo al género. Como se muestra a continuación, para las mujeres la discriminación representa el 14.4% del total frente al 3.3% de los hombres. Mientras que, la percepción de una escasa demanda laboral se da de manera equitativa entre hombres y mujeres con el 16.1% y 15.5% respectivamente.

| Género | Total | ||||

| Masculino | Femenino | ||||

| ¿Cuál es la principal razón por la que se encuentra desempleado? | Discriminación | Recuento | 12 | 52 | 64 |

| % del total | 3.3% | 14.4% | 17.7% | ||

| Espera una oferta específica | Recuento | 5 | 25 | 30 | |

| % del total | 1.4% | 6.9% | 8.3% | ||

| Realiza actividades ocasionales | Recuento | 15 | 20 | 35 | |

| % del total | 4.2% | 5.5% | 9.7% | ||

| Puesto no acorde a su profesión | Recuento | 25 | 36 | 61 | |

| % del total | 6.9% | 10.0% | 16.9% | ||

| Salario insuficiente | Recuento | 27 | 30 | 57 | |

| % del total | 7.5% | 8.3% | 15.8% | ||

| Escasa demanda laboral | Recuento | 58 | 56 | 114 | |

| % del total | 16.1% | 15.5% | 31.6% | ||

| Total | Recuento | 142 | 219 | 361 | |

| % del total | 39.3% | 60.7% | 100.0% | ||

Esto refleja que la discriminación de género afecta en mayor proporción a las mujeres, quienes se ven relegadas de manera directa o indirecta debido a patrones culturales que aún impiden una participación equitativa en el mercado laboral.

Para lograr una igualdad en las oportunidades laborales es necesario establecer acciones concretas que ayuden a la reducción de estas brechas que perjudican no sólo a los desempleados, sino a las empresas que se pueden perder talento humano capaz y eficiente por no brindar oportunidades equitativas.

5.3. DISCRIMINACIÓN LABORAL POR GÉNERO

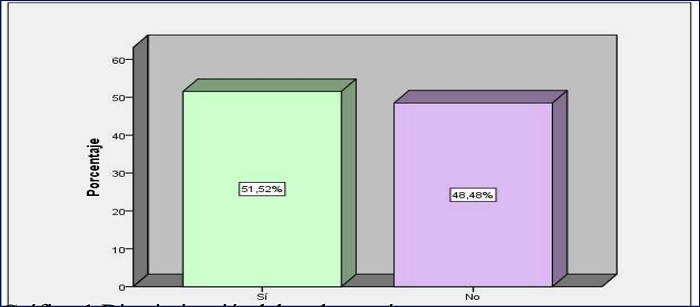

El 51.5% del total de los desempleados encuestados afirman haber sido víctima de discriminación laboral por causa de su género, mientras que el 48.5% afirma que no ha sufrido este problema. Del 51.5% de encuestados que mencionan haber sido víctimas de discriminación laboral por su género, el 44.3% son mujeres, lo que representa el 86% del total.

De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (2014, pág. 16) las prácticas discriminatorias hacen referencia a las “formas de hacer, maneras o métodos institucionalizados, formales o no, instalados en la vida cotidiana – en el trabajo o fuera de él – que determinan sistemáticamente la discriminación de un sexo frente al otro; normalmente, de las mujeres”.

Lamentablemente, la mujer ser víctima es mayor proporción de esta realidad ya que los estereotipos fortalecen ideas tradicionales sobre mujeres y hombres y refuerzan la discriminación hacia las mujeres (Organización Internacional del Trabajo, 2014).

Gráfico 1

Discriminación laboral por género.

Fuente: encuesta aplicada a los desempleados de Ambato (2016).

Por otro lado, se afirma que los desempleados que aplicaron por una plaza de trabajo en el sector servicios de Ambato han visto limitadas sus oportunidades de empleo debido a su género. En mayor porcentaje, las mujeres son quienes más dificultades encuentran.

Parafraseando a los investigadores del Proyecto Cumple y Gana (2008) las diferencias sexuales han delimitado la participación de hombres y mujeres en el trabajo público y privado; esto alude a la diferenciación social de las capacidades y destrezas y la posterior asignación de tareas y responsabilidades de acuerdo a las características asignadas socialmente a cada género, lo cual afecta las condiciones de vida de las mujeres en todos los ámbitos.

Reforzando esta idea Felipe Carrasco (2012, pág. 141) menciona que “los estudios demuestran que la mayor incorporación de las mujeres en el ámbito laboral no ha estado acompañada de igualdad laboral o de la erradicación de la discriminación laboral que las mujeres hoy en día reclaman”.

| ¿Considera que el género dificulta las oportunidades de empleo? | |||||

| ¿Considera que el género dificulta las oportunidades de empleo? | Total | ||||

| Sí | No | ||||

| Género | Masculino | Recuento | 53 | 89 | 142 |

| % del total | 14.7% | 24.7% | 39.3% | ||

| Femenino | Recuento | 191 | 28 | 219 | |

| % del total | 52.9% | 7.8% | 60.7% | ||

| Total | Recuento | 244 | 117 | 361 | |

| % del total | 67.6% | 32.4% | 100.0% | ||

5.3.1 Causas de discriminación de género en el sector servicios

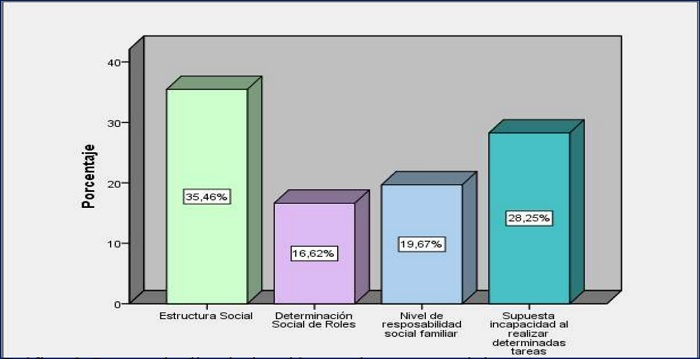

De acuerdo a los encuestados, la principal causa de la discriminación existente en el sector servicios es la estructura social con el 35.5% del total, el 28.3% afirma que es la supuesta incapacidad al realizar determinadas tareas; el 19.7% menciona que es el nivel de responsabilidad familiar y por último el 16.6% considera a la determinación social de roles como causal de la discriminación existente en el sector servicios.

Gráfico 2

Causas de discriminación en el sector servicios.

Fuente: encuesta aplicada a los desempleados de Ambato (2016).

La estructura social viene dada por la creencia de que cada género cumple de mejor manera determinadas actividades debido a su naturaleza biológica. La Organización Internacional del Trabajo (2014) afirma que:

En el mundo del trabajo, los estereotipos de género surgen por interiorizar generalizaciones sobre las capacidades de mujeres y hombres para el trabajo en general; y para determinados sectores y tipos de trabajo, en particular. Hoy en día cada vez hay más ejemplos que muestran que estas ideas o prejuicios no responden a “características naturales” de mujeres y hombres, sino que dependen de las experiencias previas y los procesos de aprendizaje (pág. 16).

Apoyando esta idea los investigadores del Proyecto Cumple y Gana (2008) mencionan que:

Son actividades típicamente femeninas aquellas delicadas, repetitivas y monótonas que requieren destreza, habilidad manual y psicomotricidad fina, como en el caso de las operarias de la confección. Se cree que las mujeres están “naturalmente” dotadas para dichas labores, porque la formación no se adquiere dentro del lugar de trabajo, sino que se concibe como una habilidad propia de ellas y no de los hombres. Debido a esto, son tareas infravaloradas y definidas universalmente como faltas de “calificación” (pág. 40).

Se puede decir entonces, que el estereotipo de que hombres y mujeres son aptos para determinadas tareas se mantiene. Se deben buscar mecanismos que ayuden a entender que las capacidades para desempeñar una actividad se da por la experiencia y el aprendizaje, y no se determina por el género.

6. CONCLUSIONES

El género incide de forma significativa en la causa del desempleo en el sector servicios en Ambato. Es decir, que se presentan condiciones laborales distintas para hombres y mujeres aún en un mismo sector económico.

Esto se debe a que la estructura social en donde se ve al hombre como el proveedor de recursos y a la mujer como la encargada del hogar, se traslada al mercado de trabajo reflejado en una menor posibilidad de inserción laboral aún teniendo las mismas capacidades y cumpliendo los requisitos que requiere una determinada plaza de trabajo.

Se determina que para el género femenino la discriminación es la principal causa de desempleo debido a las estructuras sociales que aún predominan a pesar del paso del tiempo. Además, aún se considera en el mercado laboral que existen tareas o actividades específicas para hombres y mujeres.

A pesar de la inclusión que ha tenido la mujer en diversos ámbitos en los últimos años, aún no se puede hablar de equidad de género en el entorno laboral que se refleja en la existencia de acoso, diferencia salarial y el techo de cristal.

Referencias

Alto Nivel. (2011). ¿Por qué el desempleo es más alto en las mujeres? Alto Nivel.

Ariza, María. (2012). Análisis de la Situación de Desempleo en España y Propuesta de mejoras en las prestaciones económicas y formativas recibidas por los desempleados para reducir el desempleo. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.

Bausela, Esperanza (2005). SPSS: Un instrumento de análisis de datos cuantitativos. Revista de Informática Educativa y medios audiovisuales, 62-69.

Belaunde, Sandra, & Fosca, Adriana. (2013). Los problemas del mercado laboral. Perú Económico.

Berlanga, Vanesa, & Rubio, María. (2012). Clasificación de las pruebas no paramétricas. Como aplicarlas en SPSS.

Boix, Montserrat. Escuela de Administración Pública de Extremadura. Recuperado el 13 de Junio de 2016 en: http://eap.gobex.es/external/guia_formacion_igualdad/presentacion.html.

Carmona, Karla, & Véliz, Hugo. (2005). Discriminación laboral. Santiago de Chile: Universidad de Chile.

Carrasco, Felipe. (2012). Discriminación laboral por motivos de género. México DF: Universidad Nacional Autónoma de México.

Castillo, Juan. (2000). Desempleo y Subempleo. U.N.S.M, 61-73.

Castro, José. (2001). Discriminación en las relaciones laborales. Santiago de Chile: Dirección de Trabajo de Chile.

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2012). La discriminación y el derecho a la no discriminación. México DF.

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Conapred. Recuperado el 13 de Febreo de 2016 en: https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=84&id_opcion=142&op=142.

De Cabo, Gema, & Garzón, María (2007). Diferencia y discriminación salarial por razón de sexo. Madrid: Centro de Estudios Económicos Tomillo.

De La Peña, Eva (2007). Fórmulas para la Igualdad. Santiago de Chile: Apegraf.

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2014). Directorio de empresas y establecimientos. Quito.

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2016). Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo. Quito.,

Lara, Nayi. Diferencias de género: ámbito laboral. El quinto poder. Recuperado el 20 de Agosto de 2014 en: http://www.elquintopoder.cl/genero/diferencias-de-genero-ambito-laboral/.

Organización Internacional del Trabajo (2014). Igualdad de género y la no discriminación en la gestión del empleo. Guía para la acción. San José.

Proyecto Cumple y Gana (2008). Discriminación de género y derechos laborales de las mujeres. San José: FunPapem.

Romero, Iván (2003). Régimen de comercio exterior de servicios. Un enfoque práctico. Bogotá: Pontifica Universidad Jveriana.

Romero, Jorge (2010). El sector servicios en la economía: el significado de los servicios a empresas intensivos en conocimiento. México DF: Unam.

Ruiz, Ricardo (2009). El principio de igualdad entre hombres y mujeres. Del ámbito público al ámbito jurídico familiar. Murcia: Universidad de Murcia.

Sandoval, Antonio. ¿Cuánto tiempo tardamos en encontrar empleo? Obtenido de El Financiero el 25 de marzo de 2015. Serrano, Juan (2011). El sector servicios en la economía global: transformaciones y consecuencias. Madrid.

Serrano, Patricia (2001). Dónde y por qué de las diferencias salariales por género. Grupo de Macroeconomía y Economía Laboral.

Tasigchana, Tatiana, & Triviño, Lorena (2003). Determinantes de la participación laboral de la mujer y discriminación salarial por género en el Ecuador: Un análisis empírico. Guayaquil: Escuela Superior Politécnica del Litoral.

Notas de autor

hd.ortiz@uta.edu.ec