Definición tipológica de la vivienda popular auto-producida. Caso de estudio: Colonia “Los Castillos” en la ciudad de León, Guanajuato

Typological definition of the “self produced” popular housing. Case study: Colonia “Los Castillos” in the city of Leon, Guanajuato

Definición tipológica de la vivienda popular auto-producida. Caso de estudio: Colonia “Los Castillos” en la ciudad de León, Guanajuato

Revista Legado de Arquitectura y Diseño, núm. 24, pp. 104-116, 2018

Universidad Autónoma del Estado de México

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional.

Recepción: 16 Enero 2018

Aprobación: 25 Mayo 2018

Resumen: El presente artículo muestra una propuesta de estudio para la definición tipológica de las etapas progresivas de desarrollo de la vivienda popular auto-producida, en las cuales se vincula la satisfacción de las necesidades habitacionales y las expectativas de crecimiento a través de actividades productivas dentro del espacio habitacional. El objetivo de la investigación es determinar las características específicas de transformación espacial sobre espacios productivos dentro de la vivienda; tomando como caso de estudio la vivienda auto-producida en una zona popular como lo es la colonia “Los Castillos” en la ciudad de León, Guanajuato, se aplicaron distintos instrumentos cuantitativos y cualitativos enfocados a entender los patrones de desarrollo y crecimiento habitacional. Como parte de los resultados, se establecieron tres tipologías de transformación en donde trabajo y familia se encuentran íntimamente enlazados y el taller o comercio puede convertirse en parte integrante de la casa, con una función tan importante como cualquiera de sus otras estancias, pero en conexión directa con el dominio público de la calle.

Palabras clave: Habitabilidad, tipología arquitectónica, vivienda popular.

Abstract: This article shows a proposal for a study to the typological definition of the progressive stages of “self-produced” popular housing development, which is linked to satisfying the housing needs and expectations of growth through productive activities within the residential space. The objective of the research was to determine the specific characteristics of spatial transformation on productive spaces within housing; taking as a case study the housing self-produced in a popular area such as “The Castles” in the city of Leon, Guanajuato, applied quantitative and qualitative instruments focused on understanding patterns of development and housing growth. As part of the results, we were able to establish three types of transformation where work and family are intimately linked and workshop or trade can become an integral part of the house, with a role as important as any of their other rooms , but in direct connection with the public domain of the street.

Keywords: Habitability, architectural typology, popular housing.

INTRODUCCIÓN

Por vivienda auto-producida se entiende como el proceso donde la población habita y construye al mismo tiempo su vivienda; por lo que, la gestación y transformación de la vivienda popular refleja el cambio social y económico que acontece en sus habitantes y debe ser considerada como la expresión material que refleja la “realidad social” y espacial de su forma de vida.

“La correspondencia entre la dimensión edificada y la dinámica social resulta dialéctica, toda vez que, en ocasiones, los cambios en las prácticas sociales se concretan en expresiones formales edificadas; pero de igual forma, la inserción o adopción de una forma espacial nueva incentiva la modificación de las actividades y funciones” (García, 2010: 125).

Para Amos Rapoport (1972), la concepción de la vivienda se acompaña de una opción de símbolos (rituales cotidianos) que afectan de manera directa la forma, la disposición y la organización espacial de la casa; donde la vivienda, expresa en sí misma los valores culturales, sociales, estéticos y técnicos del individuo.

“Los valores son el producto del comportamiento y de las vivencias del ser humano en un medio específico, dichos valores constituyen una superestructura basada en las necesidades elementales de la vida del hombre, ya que el comportamiento humano condiciona y es condicionado por el medio” (Salgado, 2002: 41).

Así mismo, Aldo Rossi (1982) propone el concepto de hecho urbano para enfatizar que la ciudad en general y la vivienda en particular constituye un producto colectivo y social; lo que nos lleva a entender que la vivienda está ligada indisolublemente a la imagen de la sociedad, ya que una de las principales funciones de la vivienda es ayudar a sus habitantes a integrarse adecuadamente al medio social al que pertenecen; el hogar adquiere así, la calidad de marco de referencia de la familia que hace uso del espacio de acuerdo con sus necesidades, a sus vivencias o bien a sus deseos y aspiraciones.

De tal suerte, el hogar como expresión material de la cultura sintetiza los distintos factores que condicionan su producción y habitabilidad; por esta razón, cualquier cambio en las condiciones del territorio, en la actividad económica de sus habitantes o en sus prácticas sociales, incidirá, tarde que temprano, de forma directa e indirecta, en la expresión formal, material o funcional de la vivienda.

Sobre el concepto de vivienda popular auto-producida

La vivienda auto-producida “es aquella en la que el proceso de gestión de suelo, construcción y distribución de vivienda está bajo el control directo de sus usuarios de forma individual o colectiva, la cual puede desarrollarse mediante la contratación de terceros o por medio de procesos de autoconstrucción” (cgeum, 2006: 2).

Un aspecto fundamental que se ha contemplado en este tipo de vivienda es su carácter progresivo, que se entiende de dos formas, por una parte, la concepción de las instituciones que construyen una casa como un producto terminado, con un esquema de necesidades estáticas, y donde el factor económico es fundamental, ya que su adquisición es a través de financiamientos para la compra, ampliación y terminación de la obra.

En contraste con el anterior concepto, la vivienda progresiva desde el punto de vista popular, “es donde se plantean las etapas de crecimiento en función de los recursos de sus propietarios, de las necesidades propias del proceso de vida humana, y sus cambios en el tiempo como un factor determinante y constante” (Andrade, 2000:38-55).

La forma más antigua de construir viviendas y con la cual se ha edificado la mayor parte de ellas en México, es a través de la producción social; es decir, viviendas auto-producidas por sus propios habitantes, sin apoyos institucionales, técnicos ni financieros en largos y desgastantes procesos, que pueden llegar a significar la espera de toda la vida de las familias.

La vivienda popular en sectores sociales vulnerables es construida progresivamente con base en el esfuerzo propio de sus ocupantes mientras se habita la vivienda, hasta lograr una vivienda completa, que se espera sea de una estructura segura, estable y duradera, con la amplitud requerida por la familia.

A pesar de las claras diferencias formales entre las viviendas progresivas, pues las formas y espacios son determinados por las particulares necesidades y desarrollo de cada familia, sí es posible hablar de una similitud en los procesos de ampliación y mejoramiento de la vivienda. Sobre todo, existe una marcada similitud en los procesos constructivos, las técnicas y materiales de construcción, que se repiten en cada etapa, privilegiando la tecnología convencional que el sector formal emplea en la fabricación de la vivienda que permita dar soluciones que representen un mejor resultado en términos de habitabilidad a bajo costo.

La transformación de la vivienda popular: Habitabilidad y progresividad

Para definir la progresividad es necesario entender la vivienda como un ser viviente, transformable, que responde constante y dinámicamente al crecimiento y desarrollo de sus habitantes. Para que la vivienda pueda tener la calidad requerida, debe contar con las características que le permitan adecuarse constantemente a las necesidades de los habitantes; como un sistema abierto que intercambia energía y materia con el entorno para poder sobrevivir, la vivienda debe permitir su adecuación al constante cambio del tamaño y características de la familia.

La progresividad se puede entender como el desarrollo en etapas (constructivas y espaciales) de la vivienda, en concordancia con las aspiraciones, necesidades y la participación activa de sus ocupantes por obtener la habitabilidad deseada.

La habitabilidad se refiere a la calidad del hábitat, que se obtiene a partir de la adecuación entre el ser humano y su medio. Investigadores como Saldarriaga (1981), Salas (2005), Haramoto (2004) y Sarquis (2006) han definido la habitabilidad con el fin de abordar aspectos que se relacionan con la ausencia no sólo de infraestructura, sino de condiciones habitacionales necesarias para obtener los niveles deseados de aspectos como salud y psicológicos, que permitan el desarrollo de los habitantes.

La habitabilidad se puede definir como el grado de adecuación entre el habitante y el espacio construido, y el nivel en que las necesidades habitacionales son satisfechas para cada familia de acuerdo con su percepción. Esta adecuación se refiere no sólo a la vivienda, si no, a las distintas escalas territoriales: la vivienda, el vecindario, el conjunto o barrio y la ciudad (Hastings, 2011).

A pesar de las claras diferencias formales entre las viviendas progresivas, pues su configuración funcional y espacial es determinada por las necesidades particulares de cada familia, sí es posible hablar de una similitud en los procesos de ampliación y mejoramiento de la vivienda. Por lo que se pueden establecer tres etapas de la progresividad en la vivienda popular auto-producida (Ortiz, 2004):

· Etapa de gestación: periodo inicial de la vivienda, cuya edificación se basa en el conocimiento empírico sobre construcción del propietario y/o en algunos casos de obreros de la construcción con diferente grado de experiencia, sin asesorías técnicas durante su edificación, y con materiales de construcción precarios; además de reflejar las funciones esenciales de ocupación y protección.

· Etapa de transformación: se desarrolla desde las etapas iniciales de construcción hasta la consolidación de la edificación, abarca la etapa inicial hasta la formalización de la vivienda con materiales especializados para la construcción, preferentemente permanentes. Mientras que espacialmente la vivienda se expande, dado que se van añadiendo funciones y más espacios acorde a la dinámica familiar y los distintos esquemas de apropiación socio-espacial de sus habitantes.

· Etapa de terminación: consiste constructivamente en las condiciones estéticas de la vivienda, privilegiando la tecnología convencional que el sector formal emplea en la fabricación de la vivienda.

Se presenta la especialización definitiva de sus funciones, destinando espacios particulares para mejorar las condiciones de habitabilidad e incluso en algunos casos, la ampliación de otras funciones no habitacionales que contribuyan al sustento familiar.

El modelo de producción de la vivienda progresiva popular supone una organización familiar que busca el bienestar común, donde todos contribuyen a alcanzar el objetivo de lograr una vivienda segura, estable y duradera.

La vivienda popular auto-producida, el caso de “Los Castillos” en la ciudad de León, Guanajuato

La construcción de la colonia se hizo de manera progresiva, consecuencia de la escasez de recursos por parte de los pobladores. Se inició con viviendas de uno o dos cuartos, edificados con materiales temporales; presentándose en ese momento unas condiciones de vida muy precarias, ante la inexistencia de agua entubada, drenaje y electricidad, aunado a las condiciones de ilegalidad inicial de la propiedad del suelo urbano. Sin embargo, a lo largo de 35 años, la organización de los pobladores les permitió construir sus viviendas de manera simultánea a la colonia, gracias a la respuesta de las autoridades a sus demandas, lo cual permitió la consolidación formal y legal de la misma.

Actualmente, las viviendas de entre 100 y 160 m2 construidos en dos y hasta tres plantas, se encuentran en etapa de expansión o consolidación. Viviendas precarias que comenzaron siendo unifamiliares, de dos cuartos, se han transformado en viviendas multifamiliares y consolidadas de cuatro a seis cuartos, con materiales permanentes y estructuras sólidas que albergan entre cinco y diez habitantes.

“Los Castillos” es una colonia legal, conectada a la ciudad. Al igual que la vivienda, fue construida por etapas y por sus habitantes: los espacios públicos no fueron contemplados en un inicio, por lo que su posterior diseño y construcción fueron difíciles dado el límite de espacio y la ausencia de previsión para su construcción progresiva. Sin embargo, actualmente, la colonia cuenta con equipamiento de educación, recreativo y deportivo.

DESARROLLO TÉORICO-METODOLÓGICO

La calidad del hábitat se relaciona con otras variables que no sólo se refieren al abastecimiento de los servicios, sino también a su funcionamiento, costo y mantenimiento, lo cual repercute en la economía y calidad de la vida familiar. Los parámetros cualitativos se relacionan también con los aspectos sociales y culturales que muestran la manera en que la familia se involucra con el proceso productivo de su hábitat, cómo éste influye en el desempeño de sus actividades, así como la medida en que las relaciones sociales contribuyen no sólo al desarrollo habitacional, sino también a las actividades productivas.

Esto implica considerar el estudio de las transformaciones que sufre la vivienda popular auto-producida para entender los patrones tipológicos que permitan mejorar la calidad habitacional y prever diseños más adecuados en el género de la vivienda de bajo costo.

Basados en los estudios sobre vivienda popular realizados por Turner (2000), Bazant (2004), Ribbeck, (2006) y Sáez (2009), para efectos de esta investigación se plantean dos categorías de análisis: las funciones físico-programáticas y la transformación espacial y de uso.

Las funciones físico-programáticas: consisten en el análisis del programa arquitectónico planeado previo al diseño, donde se determina la función de cada uno de los espacios, bajo un programa de necesidades requeridas por el usuario.

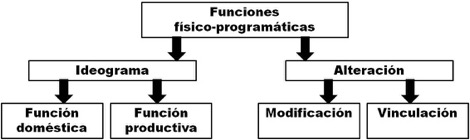

Figura 1.

Esquema de las funciones físico programáticas para el estudio de la vivienda popular auto-producida.

Fuente: Elaboración propia.

Donde:

-Ideograma: imagen idealizada por el usuario acorde a su condición social, cultural y de inserción con su entorno y cómo ésta incide en su modo de vida a través de dos funciones específicas:

a) Función doméstica: actividades básicas para el desarrollo del individuo y de convivencia con los demás integrantes de la familia (interacción y privacidad).

b) Función productiva: actividades que se realizan para lograr una mejora de ingresos desarrollados en la misma vivienda (tienda, taller y huerto).

-Alteración: conjunto de alteraciones de la estructura construida para propiciar nuevas funciones. A través de dos acciones específicas:

a) La modificación: se proporcionan las condiciones para que un espacio sea dividido visual o espacialmente con el propósito de generar nuevos usos.

b) La vinculación: se crean nuevas condiciones de articulación espacial, creando nuevos accesos, conexiones y circulaciones hacia nuevas áreas.

-La transformación espacial y de uso: consiste en el análisis de las trasformaciones que sufre la vivienda con el paso del tiempo, en los aspectos formales, espaciales y constructivos.

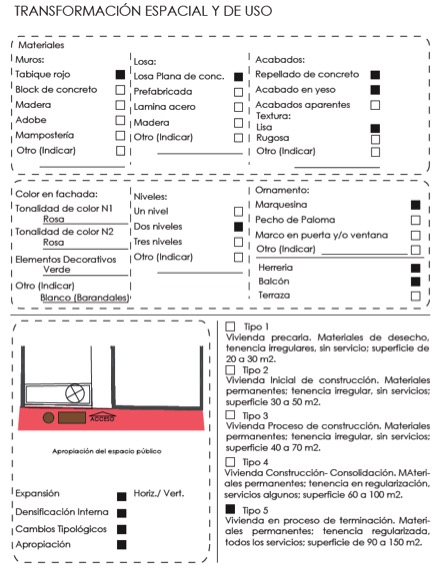

Figura 2.

Esquema de transformación espacial y de uso para el estudio de la vivienda popular.

Fuente: Elaboración propia.

Donde:

-Lo Formal: cambios que se producen en la vivienda en su configuración formal en dos ámbitos principales:

a) Estética: ornamentación y expresión arquitectónica, producto del gusto particular del usuario.

b) Materialidad: cambios en los materiales dentro de la estructura de la vivienda.

-Lo Espacial: cambios significativos en la configuración espacial debido a cambios en la composición familiar (edades, números de integrantes, etc.):

a) Expansión: formas de crecimiento y apropiación que realiza el usuario dentro de la vivienda sin alterar la estructura física principal.

b) Densificación: crecimiento de la superficie en m2 construidos por los distintos modos de ocupación de la vivienda.

-Lo Constructivo: consolidación progresiva de la vivienda desde su etapa inicial hasta los acabados; lo cual se expresa en distintas tipologías de evolución constructiva acorde a los cambios en la composición familiar (edades, números de integrantes, etc.) y en los niveles de ingreso económico:

a) Tipologías: Tipo 1. Vivienda precaria, Tipo 2. Vivienda en etapa inicial de construcción. Tipo 3. Vivienda en proceso de construcción (expansión). Tipo 4. Vivienda en proceso de construcción (consolidación). Tipo 5. Vivienda en proceso de terminación (acabados).

b) Densificación: crecimiento de la superficie en m2 construidos por los distintos modos de ocupación de la vivienda.

METODOLOGÍA

Selección y delimitación del caso de Estudio

Las antiguas tierras pertenecientes a la familia Castilla, desde la fundación de la ciudad, constituyen lo que hoy conforma el Polígono de Los Castillos, un territorio incorporado a la urbe a partir del crecimiento de la ciudad hacia los años setenta del siglo xx. En este contexto, los terrenos que por siglos representaron pugnas por herencias familiares y divisiones territoriales son hoy en día, uno de los puntos de la ciudad donde se concentran importantes problemáticas sociales relacionadas con la pobreza y la marginación.

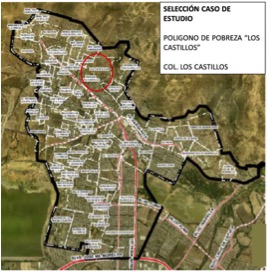

Figura 3.

Ubicación del polígono de pobreza Los Castillos.

Fuente: implan, 2014.

En específico, se analiza la colonia “Los Castillos”, ubicada al norte del polígono del mismo nombre, dado que ésta representa el primer asentamiento del lugar, en el cual se presenta un grado de consolidación mayor al resto del asentamiento y se pueden encontrar distintas tipologías de gestación, transformación y consolidación de la vivienda popular.

Figura 4.

Ubicación de la colonia “Los Castillos” dentro del polígono de pobreza Los Castillos.

Fuente: implan, 2014.

La colonia cuenta con 701 viviendas habitadas (inegi, 2010) de las cuales se analizaron 215 viviendas, equivalente al 30% del total, para tener una muestra acorde a la aportación que podían darle a la investigación.

Figura 5.

Distribución de la vivienda habitada dentro del polígono de pobreza Los Castillos.

Fuente: implan, 2015.

Diseño y aplicación de instrumentos de investigación

Se diseñaron tres fichas para el levantamiento y análisis de la información:

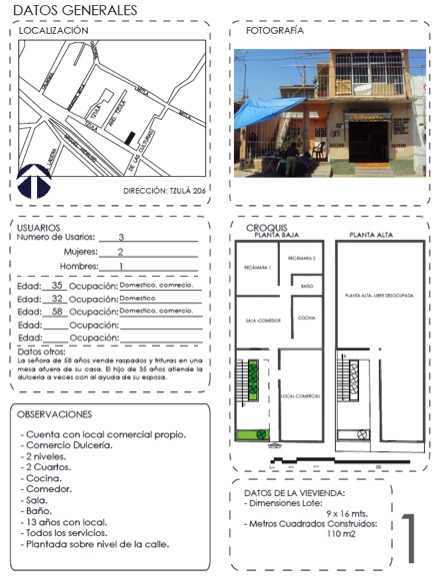

a) Ficha levantamiento de información: datos generales, en las cuales se obtiene información relativa a los usuarios (tiempo de permanencia en la vivienda, número de usuarios, edades, actividades particulares, levantamiento fotográfico y planimétrico) (figura 6).

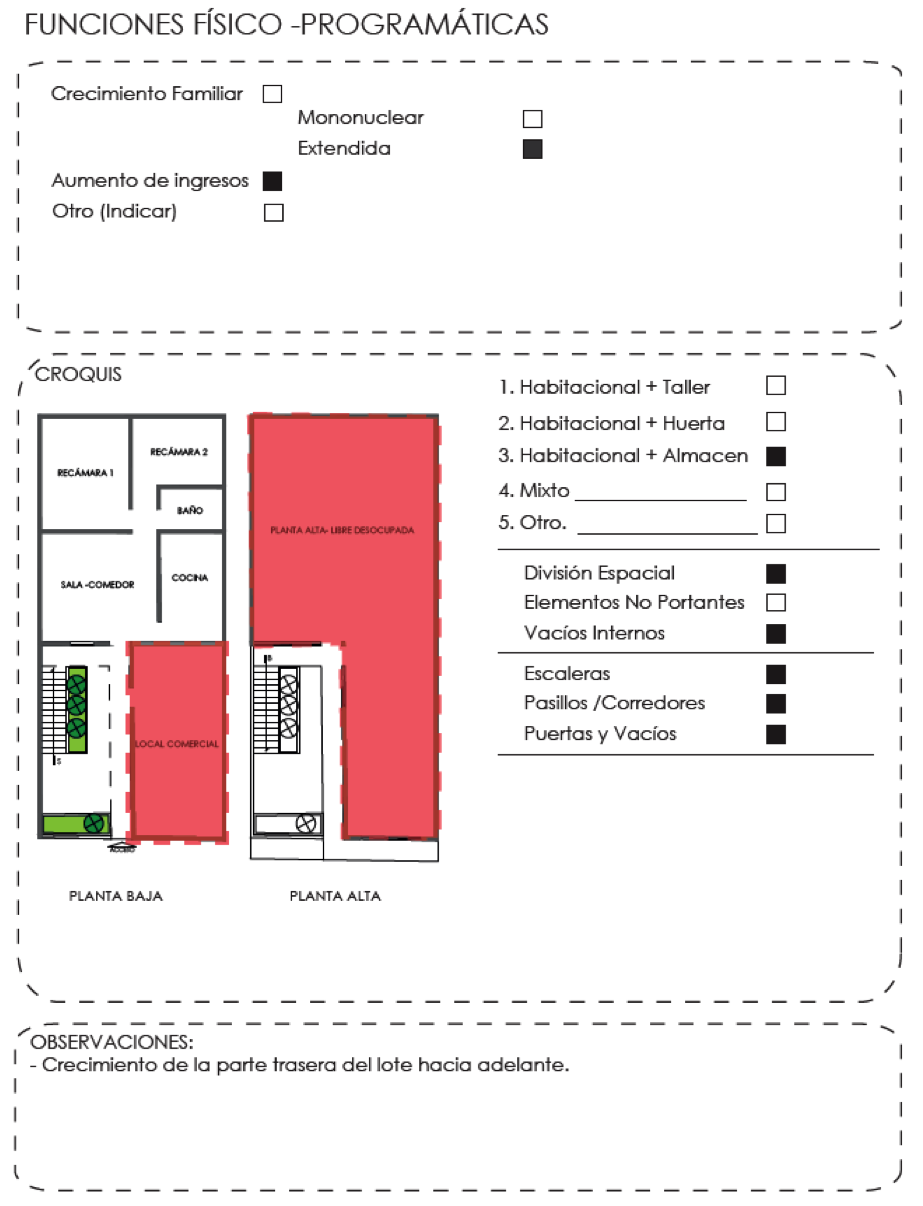

b) Ficha levantamiento de información: funciones programáticas, en las cuales se analizan los patrones de crecimiento familiar y espacial, además de las condiciones de ingreso socioeconómico y modos de vida para determinar su impacto en la transformación de la vivienda (figura 7).

c) Ficha levantamiento de información: transformaciones espaciales y de uso, en las cuales se registran todas las características materiales y constructivas de la vivienda (estructura portante, materiales y acabados), así como la distribución funcional y espacial (figura 8).

Figura 6.

Ficha levantamiento de información y análisis: Datos generales.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 7.

Ficha levantamiento de información y análisis: Funciones Físico-Programáticas.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 8.

Ficha levantamiento de información y análisis: Transformación espacial y de Uso.

Fuente: Elaboración propia.

RESULTADOS

En el caso de “Los Castillos”, las viviendas se desarrollan en retícula, lo que ha densificado de modo relativamente rápido la edificación imprimiéndole un carácter eminentemente urbano.

La construcción se expande de manera progresiva y extensiva, la vivienda se ha desarrollado dentro de la totalidad del propio terreno; la fachada frontal de la casa queda libre, mientras que las colindancias que bordean el terreno son edificadas por los vecinos correspondientes; por esta razón, en los costados laterales y posteriores no hay ventanas.

Para asegurar su ventilación e iluminación, las construcciones se orientan hacia su interior. Se crean obligatoriamente casas-patio y aun así, los terrenos angostos no permiten construir la clásica casa-patio por completo que se desarrolla en forma de “C” o “U”. Por esta razón, en lo general se forman “medias” casas-patio, en forma de “L” u otras más reducidas, que no se consideran un patio sino pasadizos y corredores abiertos.

Los castillos de concreto que sobresalen de los pisos superiores de las casas aún incompletas son características del desarrollo arquitectónico en las colonias populares. En las autoconstrucciones se encuentran también una unidad de medida de tipo casi modular; se trata de células espaciales de 4x4 m, este “módulo” no sólo permite un uso flexible de los espacios, sino también el levantamiento de las columnas y losas de dimensiones mínimas; siendo la unidad de medida que garantiza el mayor ahorro de material.

El esquema de organización espacial es agrupado donde cada espacio se vincula con los otros por vía del patio o el corredor: los espacios son completamente flexibles y pueden adaptarse a todo uso, como cuarto de estar o recámara, como pequeña tienda, taller o bodega; sólo la cocina y los baños tienen otras dimensiones y normalmente se encuentran apartados del resto de las habitaciones.

Las casas pertenecientes a la población de bajos ingresos no sirven sólo como vivienda, pues también constituyen la base de su sustento; en ella se asientan preferentemente pequeñas tiendas y talleres de reparaciones, que ocupan toda la planta baja, incluso las azoteas y las terrazas sobre los techos sirven para el servicio de lavado de ropa y la crianza de perros.

Respecto a los patrones de crecimiento, la vivienda popular comienza con una estructura básica (terreno bardeado), se transforma en casa-patio o casa-corredor de un piso, para ampliarse progresivamente en células habitables (de usos cambiantes) de manera horizontal y posteriormente de forma vertical. La mayoría de las construcciones son “diseñadas” por sus mismos habitantes; mientras que la casa aún es muy pequeña, la decoración y el embellecimiento se mantienen limitados, puesto que la creación de nuevos espacios tiene prioridad.

En este sentido, se ha impuesto un patrón constructivo uniforme de elementos estructurales de concreto que conforman el armazón de la casa que luego se rellena con ladrillos o bloques de cemento proporcionando una solución relativamente económica y flexible, tanto para combinar espacios como para consolidarlos y transformarlos; por lo que muchas veces se aprecia estéticamente en la fachada las etapas de desarrollo de la vivienda.

Con respecto a los acabados, el aplanado y la pintura son una importante protección para la casa; las viviendas surgen con gran rapidez y a ese mismo ritmo decaen cuando no se las protege para conservarlas y renovarlas: “La pintura de las fachadas puede transformar una construcción precaria, de la noche a la mañana, en una casa vistosa; ya que el color es un indicador del estado en que se encuentra una vivienda y de cuan próspera es la situación de sus dueños” (Ribbeck, 2006: 214).

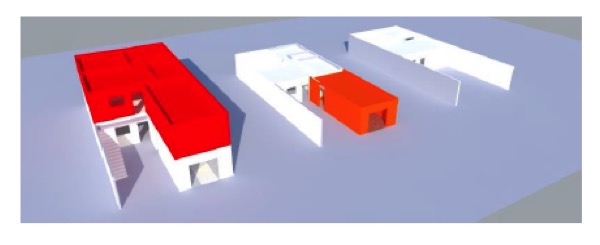

Figura 9.

Transformaciones tipológicas en la vivienda popular auto-producida.

Fuente: Elaboración propia.

Identificación de tipologías

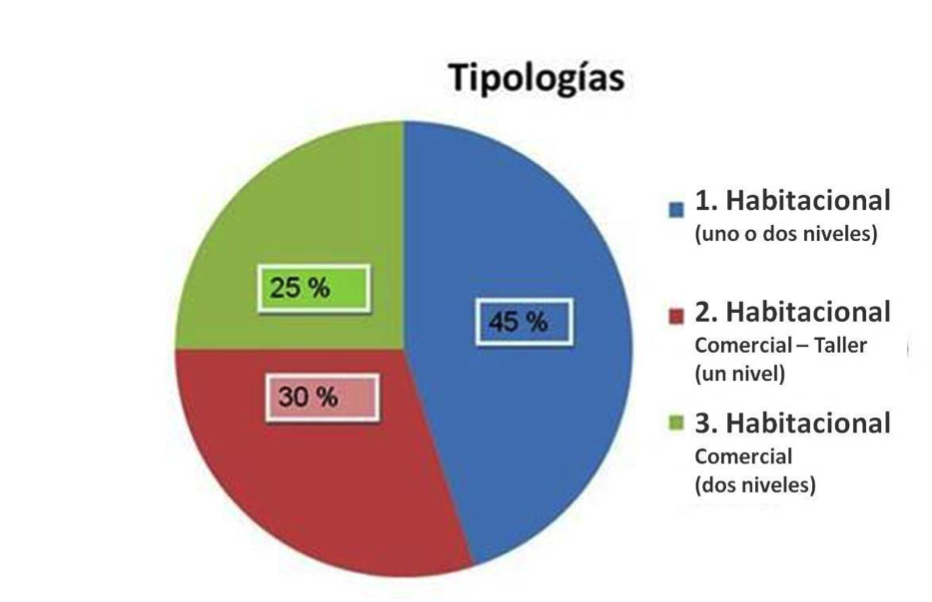

Dentro de la zona de estudio, se encontraron tres tipologías de transformación de la vivienda popular:

Figura 10.

Tipologías de transformación identificadas en la colonia “Los Castillos”.

Fuente: Elaboración propia.

Tipología 1. Habitacional (uno y dos niveles)

a. Datos Generales de la Vivienda: esta tipología está integrada por familias mono-nucleares, conformada por los padres e hijos (el 83% de estas viviendas cuentan con 3 o 4 integrantes), mientras que el 17% restante son familias extendidas. El coeficiente de ocupación del suelo se encuentra en un 50%.

b. Funciones Físico-Programáticas: los elementos arquitectónicos a los que se recurre en este tipo de vivienda para su transformación van desde escaleras, pasillos/corredores, patios traseros o frontales, entre otros. Existen casos en donde el uso de la vivienda se combina con otros espacios abiertos como con un huerto o un corral.

c. Transformación Espacial y de Uso: el 70% de las viviendas se encuentran en etapa de consolidación con acabados tradicionales; mientras que el 35% en etapa de transformación, ya sea en uno o dos niveles, que presentan acabados más costosos para resaltar una condición de estatus mayor en la zona.

Figura 11

Vivienda popular-Tipología 1.

Fuente: Fotografías de David Peña.

Figuras 11 y 12.

Vivienda popular-Tipología 1.

Fuente: Fotografías de David Peña.

Tipología 2. Habitacional-Comercio o Taller de Servicio (un nivel)

a. Datos Generales de la Vivienda: dicha tipología está integrada por familias nucleares, conformada por los padres e hijos (el 90% de estas viviendas cuentan con 4 integrantes). La superficie de uso es la más alta, de 80% hasta un 100% en algunas viviendas, al ser de un nivel, el coeficiente de ocupación de suelo es mayor, pues los vacíos se transforman en nuevas áreas de uso, como los comercios, ocupando con ello la mayoría de la dimensión del lote.

b. Funciones Físico-Programáticas: en estos casos, se encontró que, para generar conexiones entre las áreas, se recurre más a pasillos y corredores, así como elementos no portantes, como cortinas, muretes u otra clase de elementos. Todos los casos de este tipo de vivienda, carecen de cochera, siendo que ésta se utilizó para convertirse en comercio al cambiar su uso.

c. Transformación Espacial y de Uso: todas las viviendas de este tipo se encontraban en una etapa de consolidación-transformación. El 75% de las muestras se encuentran en expansión con materiales permanentes y acabado tradicional con pintura; mientras que el 25% se encuentran consolidadas bajo este esquema de comercio al frente y habitacional en la parte posterior sin contemplar su posible ampliación a segundo nivel a partir de una escalera o un espacio para ella.

Figuras 13 y 14.

Vivienda popular-Tipología 2.

Fuente: Fotografías de David Peña.

Figuras 13 y 14.

Vivienda popular-Tipología 2.

Fuente: Fotografías de David Peña.

Tipología 3. Habitacional-Comercio (dos niveles)

a. Datos Generales de la Vivienda: dicha tipología está integrada por familias extendidas, conformada por los padres e hijos, abuelos, nueras, yernos u otro familiar (el 70% de estas viviendas cuentan con cinco o más integrantes). El 80% de viviendas tienen un coeficiente de ocupación de suelo, mayor al 50%.

b. Funciones Físico-Programáticas: el 60% de las viviendas tuvieron un crecimiento gracias a un aumento en los ingresos de sus habitantes, ya que cuentan con un negocio propio. Según el levantamiento, estas casas cuentan con vacíos internos entre las áreas habitacionales y las comerciales (60% de los casos). Se cuenta con un segundo nivel donde se ubican las habitaciones y un 80% de viviendas de esta tipología carecen de cochera, aun cuando algunas se encuentran sobre vialidades primarias o secundarias.

c. Transformación Espacial y de Uso: el 100% de estas viviendas contaban con escaleras para acceder al segundo nivel, así como pasillos o corredores que llevaban a estas conexiones verticales. Son viviendas consolidadas con materiales ya permanentes, se encuentran en fase de trasformación de acabados y modificaciones ornamentales en fachada, lo que ocasiona una diversidad visual sobre la imagen urbana de la calle.

Figuras 15 y 16.

Vivienda popular-Tipología 3.

Fuente: Fotografías de David Peña.

Figuras 15 y 16. Vivienda popular-Tipología 3.

Fuente: Fotografías de David Peña.

CONCLUSIONES

El proceso de transformación de las viviendas en sectores populares se da por el desarrollo social de los habitantes y de la comunidad; las viviendas de este nivel no fueron diseñadas bajo ningún programa arquitectónico, pero sí bajo un programa de necesidades que los usuarios proponen como auto-diseñadores, para posteriormente ser los auto-constructores de la vivienda.

Este programa de necesidades básicas resulta alterado progresivamente acorde a las necesidades de cada familia. Según los resultados arrojados por la investigación, se encontraron dos formas en la que los propietarios transforman su vivienda:

a) Por el crecimiento de la familia o el número de usuarios que la habitan.

b) Por la necesidad de una mejora de la calidad de vida, derivado de un aumento de ingresos a través de un comercio propio.

Un fenómeno característico de la zona, es que las viviendas están habitadas por familias extendidas, por lo que es necesario la ampliación o la agregación de espacios. Según las muestras levantadas, las viviendas que se amplían, crecen en un principio de manera horizontal, esto les permite tener una superficie más amplia para posteriormente tener ampliación vertical, sobre la que se plantan nuevas áreas y servicios de uso privado.

La incorporación de elementos arquitectónicos como escaleras, pasillos o corredores, se realizan de una manera no adecuada, pues se ubican en zonas sobrantes, o incluso a las afueras de la vivienda, mientras que los vacíos que sirven para iluminar y ventilar el interior de la vivienda se cubren para generar nuevas áreas, provocando una insuficiencia de iluminación y ventilación, que convierten al espacio en inhabitable o carente de confort para el desarrollo de las actividades cotidianas.

La transformación de la vivienda repercute en la reconfiguración del tejido urbano; éste, cambia de funciones según las necesidades de los habitantes; crece a medida que se densifica el barrio, muta su tipología (de unifamiliar a colectiva) y su carácter (de rural a urbano).

Conforme pasa el tiempo el asentamiento urbano se expande y se densifica (lo que representa una etapa de estabilización). Al incrementar la densidad, también aumenta el mercado interno; por lo que empiezan a proliferar pequeños comercios de todo tipo y también talleres de oficios (carpintero, herrero, aluminero, cerrajero, sastre, etc.) y reparaciones (eléctrico, zapatos, relojero, etc.) los que, generalmente, se establecen en un local adaptado al frente de su vivienda.

Esto genera una mezcla en los usos de suelo muy característico de los asentamientos irregulares y que, a su vez, atrae al comercio ambulante o al tianguis en determinados días de la semana. También la actividad generará una ligera plusvalía de los terrenos, que los hace céntricos con respecto al resto del asentamiento.

La mezcla de lugar de trabajo y lugar de residencia permite flexibilizar horarios, ahorrar tiempo y reducir la movilidad; se acondiciona el local para ambos usos, diluyendo lo doméstico con el espacio de trabajo, esta situación favorece la posición socio-económica de las familias que ahí habitan, porque empiezan a generar ingresos por su negocio en los pequeños locales de su propiedad.

A David Peña González por su colaboración en el diseño y aplicación de los instrumentos de investigación.

Agradecimientos

A David Peña González por su colaboración en el diseño y aplicación de los instrumentos de investigación.

Referencias

Andrade, J. I. (2000), Reflexiones sobre el diseño habitacional y la auto-construcción, experiencias de auto construcción de vivienda en México, México.

Bazant, J. (2004), Asentamientos irregulares, Guía de Soluciones Urbanas, Trillas, México.

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (CGEUM) (2006), “Ley de vivienda” artículo 4-I, México, publicado en el Diario Oficial el 27 de junio, p. 2.

García Espinoza, S. (2010), Michoacán en Transformación. Arquitectura, Turismo y Migración, COECYT, Michoacán, México.

Haramoto Nishikimoto, E. (2004), Bienestar habitacional. Guía de diseño para un hábitat residencial sustentable, Andros Impresores, Santiago de Chile.

Hastings, I. (2011), “Análisis cualitativo de la vivienda popular en la ciudad de México”, en Jorge Andrade Narváez, Everardo Carballo Cruz (coords.), La vivienda popular en México. Retos para el siglo xxi, UAM Xochimilco, México.

Instituto Municipal de Planeación de León (implan) (2014), “Polígonos de Pobreza”. [En línea] Disponible en http://www.implan.gob.mx/publicaciones/poligonos-de-pobreza.html, consultado el 12 de noviembre de 2016.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi) (2010), [En línea] Disponible en http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/ccpv/2010/, consultado el 10 de noviembre de 2016.

Ortiz, E. (2004), Notas sobre la producción social de vivienda, Ed. Coalición Internacional para el Hábitat HIC-AL, México.

Rapoport, A. (1972), Vivienda y Cultura, Gustavo Gili, Barcelona.

Ribbeck, E. (2006), “La Modernidad Informal: Colonias Populares en la Ciudad de México”, en Krieger, P. (coord.), Megalópolis, Instituto de Investigaciones Estéticas UNAM, México, pp. 203-218.

Rossi, Aldo (1982), La Arquitectura de la Ciudad, Gustavo Gili, Barcelona.

Sáez, E. (2009), “Ciudad, vivienda y hábitat en los barrios informales de Latinoamérica”, en Congreso ciudad, territorio y paisaje. Una mirada multidisciplinar, Madrid, [En línea] disponible en http://www.congresos.cchs.csic.es/ctyp/, consultado el 7 de febrero de 2017.

Salas Serrano, J. (2005), Mejora de barrios precarios en Latinoamérica, Escala, Colombia.

Saldarriaga Roa, A. (1981), Habitabilidad, Escala, Colombia.

Salgado Gómez, A. (2002), “La vivienda: en busca del sentido perdido”, en Adolfo Benito (ed.), Hábitat y Vivienda en América, Universidad Autónoma de Nuevo León-Universidad de Camagüey, México, pp. 21-45.

Sarquis, J. (2006), Arquitectura y modos de habitar, Nobuko, Buenos Aires.

Turner, John F.C. (2000), Housing by People: Towards autonomy in Building Environments, Marion Boyars Publishers Ltd, Canada.