Negacionismo, políticas demoscópicas y currículum de fracasos. El caso del cambio climático en España

Negacionism, demoscopic policies and CV of failures. The case of climate change in Spain

Negacionismo, políticas demoscópicas y currículum de fracasos. El caso del cambio climático en España

Aposta. Revista de Ciencias Sociales, núm. 77, pp. 8-58, 2018

Luis Gómez Encinas ed.

Recepción: 06/08/2017

Aprobación: 15/09/2017

Resumen: A pesar del masivo consenso en torno al cambio climático y del carácter parcialmente antrópico del mismo, así como de la necesidad de articular políticas de evitación o al menos de resiliencia, dicho consenso no es total, de ahí que se haya instituido en un típico objeto de debate metacientífico (como lo fue en su día el debate nuclear, o el de las “células madre”), conectándose con posiciones ideológicas. Nuestro artículo evidencia, a partir de un estudio de caso, cómo dicho debate percola aspectos tan diversos de la acción pública como son las políticas demoscópicas, en países en los que, como España, los gobiernos disponen de institutos de opinión de carácter público. Poniendo en evidencia cómo desde la llegada del Partido Popular desaparece el interés por conocer las actitudes de la población hacia el cambio climático. Por otra parte, el artículo conecta las circunstancias en que se produce la investigación que da pie al artículo con una temática emergente, pero apenas tratada todavía en la literatura sociológica, como es el currículum de fracasos (“CV of failures” en sus términos originarios). Evidenciando cómo tales fracasos pueden constituirse no sólo en recursos en sí mismos, sino en objeto de análisis en el marco de la investigación sobre el homo academicus.

Palabras clave: Cambio climático, negacionismo, currículum de fracasos, actitudes medioambientales, política demoscópica.

Abstract: Despite the massive consensus on climate change and its partially anthropic character, as well as the need to articulate policies of avoidance or at least resilience, this consensus is not total, hence it has been instituted in a typical subject of debate metascientific (as it was in the day the nuclear debate, or the "stem cells"), connecting with ideological positions. Our article evidences, from a case study, how such debate percolates so diverse aspects of the public action are like the demoscopic policies, in countries in which, like Spain, the governments have public opinion institutes. Putting in evidence how since the arrival of the Popular Party the interest to know the attitudes of the population towards climate change disappears. On the other hand, the article connects the circumstances in which the research that gives rise to the article with an emerging topic, but not yet addressed in the sociological literature, such as the “CV of failures” is produced. Evidencing how such failures can be constituted not only in resources in themselves, but also in the object of analysis in the framework of research on homo academicus.

Keywords: Climate change, negationism, failures curriculum, environmental attitudes, demoscopic policy.

1. INTRODUCCIÓN

El cambio climático es ya uno de los temas más importantes, transversales y compartidos de la agenda global; siendo el estudio de las actitudes de la población uno de los aspectos claves en la investigación en el ámbito de las ciencias sociales. Pero es a la vez un tema incluido entre los topics de la ciencia sujeto al embate del denial (negacionismo). Articulándose a menudo las posiciones sobre el cambio climático coherentes con posiciones ideológicas o incluso religiosas. Así, la atención de los países hacia el problema ha sido desigual, según la orientación ideológica de sus gobernantes. Siendo mediático el caso de los Estados Unidos (la promesa inicial del presidente Trump de desmontar las políticas sobre cambio climático desarrolladas por la Administración Obama), podemos sin embargo encontrar una extensa casuística en otros muchos países, incluida España.

Nuestro trabajo evidencia, mediante un análisis del banco de datos de preguntas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), dependiente de Presidencia del Gobierno, así como un seguimiento de la demoscopia pública y privada sobre el tema, cómo también, desde la llegada al gobierno de España de la administración Rajoy, el cambio climático desapareció de la agenda demoscópica pública.

De hecho este artículo tiene su origen en esa actitud, influida por el negacionismo de origen, de la Administración Rajoy, y constituye un modelo experimental de comunicación científica, que en un marco de creciente transparencia de la I+D+i quiere abrir nuevas líneas de trabajo. Pues el núcleo deriva de la memoria de una propuesta de investigación no concedida, y por tanto no realizada. Aunque, como se verá, parte de la base empírica para la que se solicitaba ayuda fue realizada a posteriori por el organismo que no concedió el proyecto. Lo cual nos ha llevado a reflexionar sobre algunas cuestiones del campo de las ciencias sociales que creemos de interés general.

En primer lugar sobre la conveniencia de no “tirar a la basura” aquellos proyectos no concedidos, para preparar los cuales se ha realizado a veces una costosa investigación previa, que bien puede ser reciclada (en el marco de la ideología dominante en el presente lustro, la economía circular).

En segundo lugar sobre la importancia del concepto, emergente en el campo de la ciencia del mundo anglosajón, del “currículum de fracasos”, que debería formar parte de los méritos de los investigadores, pues refleja un esfuerzo investigador que puede no haberse coronado por el éxito por muchas razones extracientíficas que en modo alguno niegan ni el esfuerzo realizado, ni la calidad del proyecto.

Y en tercer lugar sobre otro concepto, aún más novedoso pues no encontramos literatura previa sobre el tema, y también necesario de plantear en el campo de la sociología de la ciencia. Se trata de la financiación inversa, entendida como el hecho de que un equipo investigador financia de facto (con el trabajo invertido en la realización de una propuesta) al organismo que solicita propuestas, cuando las mismas son de naturaleza aplicada a la naturaleza de dicho organismo. No es nada extraño encontrar casos en los que elementos de proyectos de investigación infaustos, propuestas técnicas presentadas en concursos públicos, se ven a posteriori reflejadas en productos en los que quienes las idearon no han participado. AEn enero de 2016, como viene haciendo desde 2005, el CIS publicó una convocatoria de tema, así como de diseño y análisis de un módulo de preguntas que “podrá formar parte de una encuesta que realice el CIS en su programación habitual”. Una comisión mixta con participación de responsables del CIS y profesorado universitario selecciona una propuesta entre las presentadas. Hasta el momento, después de doce años, se han realizado cinco encuestas en el marco de esta iniciativa, explotadas luego mediante convenios con las universidades o instituciones a las que pertenecen los equipos seleccionadoslgo de eso hay también en el origen del artículo.1

Nuestro grupo de investigación lideró la realización de una propuesta, a la que se incorporaron investigadores de las universidades de Valladolid y País Vasco. El módulo tenía el título de Actitudes de los españoles ante el cambio climático e impacto de la crisis en las actitudes y hábitos proambientales. Atendiendo a aspectos cognitivos y conductuales, incorporaba a la vez variables medioambientales que permitieran actualizar los estudios realizados sobre ese tópico, cuyo último monográfico databa de 2010. Se planteaban los siguientes objetivos:

1) Conocer el grado de conocimiento del fenómeno del cambio climático.

2) Conocer las actitudes respecto al fenómeno del cambio climático en relación con:

-

La credibilidad que otorgan a la información científica sobre el mismo.

-

Su grado de creencia en el fenómeno.

-

Su valoración de las posibles consecuencias sociales en general, y en España.

-

Su grado de acuerdo con los científicos y propagandistas escépticos.

3) Conocer el grado de conocimiento, y la valoración de resultados que hacen de las Cumbres de la Tierra y del Clima.

4) Evaluar los conocimientos, actitudes y hábitos en relación con una serie de cuestiones fundamentales relacionadas con la degradación y cuidado del medio ambiente.

5) Conocer la valoración que los ciudadanos hacen de los distintos actores sociales y políticos, así como administraciones públicas, en relación con el medio ambiente, y en particular con el cambio climático.

6) Conocer la disponibilidad a aceptar determinados costes (sociales, económicos, etc.) que el enfrentamiento del cambio climático pueda suponer (movimientos demográficos, incremento de costes de determinados bienes y servicios, políticas fiscales, etc.).

En este sentido, el proyecto abordó dos aspectos íntimamente relacionados, pero claramente diferenciados, previendo que la explotación de los datos daría lugar a dos monografías diferenciadas:

i) Actitudes de la población española frente al cambio climático (a partir de los datos del estudio).

ii) Evolución de las actitudes de la población española ante el medio ambiente (a partir de los datos del estudio y de las series históricas existentes).

Por otra parte, la propuesta implicaba, de realizarse en base al diseño propuesto, el poder disponer de un material empírico de calidad que debería posibilitar un mejor conocimiento de otras temáticas vinculadas:

-

Conflictividad ambiental (percepción, valoración y compromiso).

-

Valoración de las fuentes de información.

-

Política y medio ambiente (la percepción de la ciudadanía).

-

Política y cambio climático.

-

Modelos de ciudadanía proambiental.

2. CONTEXTO TEÓRICO: ASPECTOS SOCIALES DEL CAMBIO CLIMÁTICO

La cuestión ambiental es, en sus diversas expresiones (ecología como rama científica, ecologismo como movimiento social, actitudes proambientales, responsabilidad social, economía ecológica, políticas ambientales, agricultura ecológica, etc., incluyendo por supuesto la sociología ambiental), un elemento transversal de nuestras sociedades contemporáneas. Probablemente el componente que más rápida, intensa y extensamente ha configurado la sociedad actual, extendiéndose su influencia de formal fractal hasta percolar casi todos los aspectos de la vida social: desde nuestras más íntimas preocupaciones sobre el futuro, actitudes y hábitos de comportamiento, agenda política, economía o incluso la doctrina de las grandes religiones (Francisco, 2015). La palabra environment genera 1.500 millones de apariciones en el buscador de Google, y environmental 600 millones; el campo semántico está por encima de economy, economics, politics o religión.

Las primeras voces de alarma sobre la degradación ambiental empiezan a ser antiguas. Se oyeron a lo largo de la década de los 50 y 60 del pasado siglo (Riesman, 1950, Packard, 1960; Carson, 1962; Bookchin, 1962; Ehrlich, 1968; Commoner, 1972; Informe Meadows, 1972), y es especialmente importante señalar al respecto que precisamente los primeros posicionamientos de denuncia se hicieron desde las ciencias sociales, aunque el hito iniciático popularmente conocido sea la publicación de La primavera silenciosa de la bióloga Rachel Carson en 1962.

En 1970, apenas ocho años después de la publicación de este libro, el presidente Nixon anunciaba en su Discurso sobre el Estado de la Nación el inicio de “la década del medio ambiente”, y efectivamente en esa década las ideologías, política, economía, todo fue influido por la cuestión ambiental. Y en consecuencia pronto se empezaron a desplegar encuestas sobre el tema (en aquel entonces el tema casi se reducía a “la contaminación”), convirtiéndose poco a poco los problemas ambientales en secciones importantes de todo tipo de barómetros de opinión.

Pero el siglo XXI ha traído una doble preocupación, pues a los impactos y conflictos socioambientales derivados del desarrollo económico, se ha unido la preocupación específica por un cambio ambiental global de naturaleza más sistémica que de forma creciente se concreta en un cambio climático.

Consecuentemente, desde comienzos de la segunda década del siglo XXI se viene trabajando en la construcción de nuevos escenarios de vida deseables, y adaptando la investigación a la realidad de este nuevo modelo de sociedad sostenible. Así lo desarrollan documentos de la ONU como El futuro que queremos, documento final de la conferencia RIO+20 de la ONU en 2012, la Agenda de Acción para el Desarrollo Sostenible (2013) y la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible aprobada en la reciente Cumbre para el Desarrollo Sostenible (2015).

Desde que en 1972 se celebrase la primera conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en Estocolmo (Suecia), son ya cinco las denominadas Cumbres de la Tierra, reuniones internacionales sin precedentes en cuanto a sus proporciones e impacto mediático, que han marcado no sólo la agenda medioambiental del planeta, sino también la agenda económica y social. Fue la de Río (1992) la que abrió de hecho la puerta a la toma de decisiones ejecutivas de más o menos calado, como la Agenda 21. Aunque la de Johannesburgo (2002) no supuso un gran paso, las cumbres más o menos ejecutivas se han seguido celebrando, de nuevo en Río (2012) centrada en el Desarrollo Sostenible. En la Cumbre para el Desarrollo Sostenible que se llevó a cabo en septiembre de 2015, los Estados Miembros de la ONU aprobaron la citada Agenda 2030, que incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático.

Respecto a la derivada del cambio climático, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (CMUNCC) fue adoptada en New York (1992) y entró en vigor en 1994. En 1997 se incorporó una adición al tratado (Protocolo de Kyoto) que incorporaba medidas más enérgicas y jurídicamente vinculantes, enmendándose en Nairobi (2006). Tras el casi paréntesis de Copenhage (2009), se adoptó un nuevo protocolo en México (2010). Su más reciente e impactante hito ha sido la XXI Conferencia Internacional sobre cambio climático (COP21/CMP11), celebrada en París desde el 30 de noviembre hasta el 11 de diciembre de 2015.

España se incorporó tempranamente a este movimiento global de atención y respuesta frente al cambio climático 2 (Duarte, 2006), ante la percepción de que, además de los problemas ambientales en sí mismo, hay dos hechos evidentes: el cambio climático tiene un componente antropogénico (vinculado especialmente a las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero), y además supone un impacto social importante (Pardo, 2007). Se crean diversos comités y organismos vinculados y se ponen en marcha programas de investigación en el marco de la política de I+D+i. En 2006 se crea el Comité Científico Español IHDP, adscrito al programa internacional de investigación “Human Dimensions Programme on Global Environmental Change” (IHDP), bajo los auspicios del Ministerio de Educación y Ciencia, con la finalidad de articular y coordinar la comunidad científica que representa 3; así como el Comité Español de Investigación en Cambio Global (CEICAG) 4, que en 2007 organiza el I Congreso Nacional Sobre Cambio Global, y desarrolla una investigación sobre oportunidades de investigación en el tema. Fruto de aquella dinámica se promociona la creación de un Instituto de Investigación del cambio climático (I2C2) por decisión del Consejo de Ministros en 2008.

Sin embargo, como hemos mostrado en Baigorri, Caballero y Chaves (2012b), “cuando la crisis entra por la puerta, el medio ambiente sale por la ventana”. Los recortes en todos los ámbitos de la administración pública incidieron negativamente en el desarrollo de muchos de esos proyectos. Una incidencia que se agudizará con el cambio de gobierno que se produce en 2011; lo que supone un elemento añadido a la menor disponibilidad de recursos públicos derivado de la crisis, dado que el nuevo gobierno conservador del PP llegaba caracterizado por su apoyo al negacionismo. Un factor muy importante que, como se demostrará, ha influido en la propia investigación sociológica sobre el cambio climático y, en general, el medio ambiente.

2.1. CONCEPTO E IMPACTO DEL NEGACIONISMO DEL CAMBIO CLIMÁTICO

A pesar del amplio consenso científico en torno a las evidencias del cambio climático, existen, desde el punto de vista ideológico-económico, importantes resistencias políticas para implementar mecanismos de mitigación y adaptación. Numerosos trabajos de investigación confirman la existencia de un movimiento de negación (denials) del cambio climático, que niega o bien directamente la evidencia de la dinámica del cambio ambiental global, o bien el componente antropogénico del mismo, y documentan la evolución de su financiación y de su estructura organizativa reticular (Boussalis y Coan, 2016; Brulle et al, 2012; Brulle, 2014; Farrell, 2016). Para un análisis del sustrato epistemológico que soporta estas posiciones, también contamos con valiosas aportaciones (McCright y Dunlap, 2011; Dunlap et al, 2016).

En el caso de España es conocido el papel que jugó el think-tank del Partido Popular (Fundación para el Análisis y Estudios Sociales/FAES), en la difusión de las doctrinas negacionistas, de la mano del ex presidente Aznar, y que generó polémicas mediáticas como la famosa frase candidato del PP, y luego presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en el año 2007:

“Yo de este asunto sé poco, pero mi primo supongo que sabrá, y me dijo ‘oiga, he traído aquí a diez de los más importantes científicos del mundo y ninguno me ha garantizado el tiempo que iba a hacer mañana en Sevilla’. ¿Cómo alguien puede decir lo que va a pasar en el mundo dentro de 300 años? No lo sé, es un asunto al que hay que estar muy atentos. Pero, en fin, tampoco lo podemos convertir en el gran problema mundial” 5

FAES publicó un año más tarde el libro Planeta azul pero no verde, escrito por el presidente checo (2003-2013), Vaclav Klaus. Un breve panfleto de 150 páginas en el que proclama su euroescepticismo, se declara admirador de Margaret Thatcher, y considera que el ecologismo “tiene el peligro de acabar siendo una ideología totalitaria que pretende tomar soluciones planetarias”.

En apenas dos años, el ex presidente José María Aznar pasó, sin embargo, de considerar el cambio climático como una teoría “científicamente cuestionable” y calificar a sus abanderados de “enemigos de la libertad”, a presidir una organización cuyo objeto dice ser, precisamente, adaptarse al mismo. Se trata del Global Adaptation Institute, un lobby con sede en Washington dirigida por el ex número dos del Banco Mundial Juan José Daboud 6.

Así, por un lado el peso de la crisis, y por otro la fuerte carga negacionista que marcó la primera legislatura del gobierno de Rajoy, hicieron fuerte mella en todos los procesos de atención al cambio climático puestos en marcha, desde los organismos de observación (que quedaron infaustos, o abandonados) hasta el propio análisis de la opinión pública por el CIS.

Había por tanto razón suficiente para nuestra propuesta, en 2016, de conocer hasta qué punto la ciudadanía española está informada tanto sobre los nuevos objetivos de Desarrollo Sostenible como sobre el cambio climático; y ver qué opinión le merecen tanto los resultados, como sobre todo las consecuencias que la aplicación de sus acuerdos puede suponer en el futuro, en lo que a restricciones o costes pueden suponer individual y colectivamente.

Se planteaba algo tan simple como seguir la senda de los países avanzados que ya venían haciendo ese esfuerzo, conscientes de la importancia del tema (sean institutos públicos o privados los responsables de los estudios, según la estructura demoscópica de cada país), desde Australia (Spies-Butcher y Stebbing, 2015) a los Estados Unidos (Maibach et al, 2015). La mayor encuesta longitudinal realizada en Gran Bretaña (100.000 individuos de 40.000 hogares), Understanding Society, ya dedicó 3 de sus 16 capítulos a temas estrictamente medioambientales, y uno de ellos específicamente al cambio climático y su enfrentamiento (Fall y Garrington, 2011). En Francia, país anfitrión de la cumbre (y que tiene una Estrategia Nacional para la Transición Ecológica 2015-2020), se han sucedido las encuestas sobre el impacto del cambio climático.

Por otra parte, estábamos en un momento de transición económica, en lo que parecía el punto de salida de una de las más graves crisis económicas sufridas, y en un momento justo para comprender mejor cómo la crisis incide en las percepciones, actitudes y hábitos ambientales. La crisis ha supuesto, entre 2008 y 2015, una acumulación de limitaciones (presupuestarias, territoriales, físicas e incluso cognitivas) que, por ejemplo, han reducido fuertemente la adopción de comportamientos proambientales por la población (Baigorri, Caballero y Chaves, 2012b; Caballero, 2015). En Francia, el Ministerio de Ecología, Desarrollo Sostenible y Energía replanteó en 2015 su Encuesta sobre Prácticas Ambientales en los Hogares (derivada en 2011 de la encuesta de condiciones de vida en los hogares) y va a hacer una nueva que permita hacer un inventario de la situación actual y ver los cambios producidos desde 2011: las dificultades, la caracterización de las formas de resistencia al cambio ambiental, la identificación de los factores determinantes socioeconómicos, las situaciones de desigualdad que dificultan esos cambios, etc.

Otro factor que apuntalaba el interés del módulo es la aparición de nuevas temáticas medioambientales que, o no han sido aún incorporadas a pesar de los años que llevan siendo noticia (fracking, trasvases de agua, construcción de refinerías, prospecciones petrolíferas, etc.), o que lo han sido insuficientemente (actitud ante los transgénicos, antenas de telefonía móvil, plagas globales, etc.) y que en España son importantes y generan debate científico, mediático y político, generando a veces conflictos socio ambientales.

Finalmente, como ha quedado dicho implícitamente, se consideraba la propuesta importante porque es momento de poder hacer un recorrido retrospectivo sobre el proceso de transición ecológica que se ha venido produciendo en España en las últimas décadas, reconstruyendo series históricas de variables que fueron abandonadas, y continuando otras de las que se tienen tramos completos, según se pondrá de manifiesto en los siguientes apartados.

2.2. ACTITUDES SOCIOAMBIENTALES Y CAMBIO CLIMÁTICO

Percepciones, actitudes y hábitos tienen ya una larga tradición de literatura académica en la sociología ambiental, tanto a nivel internacional como español. En el trabajo coordinado por Nagel, Dietz y Broadbent (2010) se plantean los principales problemas socioambientales que, en relación con el cambio climático, interesan a la sociología. Por su parte, el volumen coordinado por Dunlap y Brulley (2015) reúne, por encargo de la ASA, las aportaciones más recientes de la sociología ambiental americana y plantea el siguiente dilema: ¿cómo podemos cambiar nuestra cultura de consumo, responder a los fenómenos meteorológicos extremos causados por el cambio climático o reducir la brecha política en este tema, sin el concierto de la sociología?

Las variables planteadas en el módulo propuesto al CIS habrían permitido abordar siquiera los aspectos más importantes. Empezando con el análisis de la evolución de la opinión pública en España a lo largo del siglo XXI. Brulle et al. (2012) han analizado los factores que influyen en la evolución del estado de la opinión pública sobre el cambio climático en los USA y Scruggs y Benegal (2012) ponen de manifiesto la relación entre la crisis económica y algunos cambios de actitudes, como también en (Baigorri, Caballero, Chaves, 2012b) se evidenciaba para el caso español.

Una cuestión importante en relación con el cambio climático hace referencia a la percepción del mismo y su vinculación entre lo local y lo global. Hamilton et al. (2009) han analizado las variaciones regionales en algunas percepciones cognitivas, algo que sólo podríamos hacer en España con una muestra suficientemente amplia a partir de este momento. Y en Hamilton y Lemcke-Stampone (2013) se ha analizado cómo la población conecta hechos lejanos relacionados con el cambio climático (como el deshielo ártico) con sus problemas cercanos y sus creencias. Por su parte Howe y Leiserowitz (2013), así como Howe, Markowitz et al. (2013) han analizado la dificultad para hacer esas conexiones entre percepciones de realidades locales y creencias sobre procesos globales. Por supuesto los nuevos análisis deben hacerse incorporando la perspectiva de género, como han hecho Ergas y York (2012) y McCright (2010).

Por otra parte, como se ha señalado, el cambio climático sigue siendo, aunque ya en menor medida en el caso de España, sujeto de debate político. McCrigth (2011) ha analizado cómo las actitudes hacia el cambio climático conectan con las actitudes políticas, y Dunlap et al. (2008) constatan para el caso de EEUU el gap entre seguidores de republicanos y demócratas en cuanto a la percepción, y actitudes subsiguientes.

Finalmente, ya hemos referido la evidencia de que los procesos adaptativos impactan en la economía con efectos tanto negativos como positivos. Como ejemplo podemos citar el trabajo para Australia de Spies-Butcher y Stebbing (2015) analizando cómo relacionan los ciudadanos los efectos del cambio climático con la crisis del Estado del Bienestar.

3. ENCUESTAS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO EN ESPAÑA

La propuesta de módulo, aunque centrado en el cambio climático, incluía también un conjunto de preguntas sobre actitudes y hábitos de la población española hacia el medio ambiente en general. No porque no existan datos sobre estos temas, sino precisamente porque ya existen, pero o son incompletos en algunas variables, o están obsoletos por la velocidad de los cambios sociales, y sobre todo por la no replicación de preguntas en los barómetros del CIS desde 2005.

Así, en unos casos se perseguía obtener datos suficientemente representativos como para poder desagregar por regiones, algo imprescindible cuando los problemas ambientales tienen un fuerte componente de vinculación al territorio, con lo local e incluso en ciertos temas con lo identitario (como ocurre, por ejemplo, con el conflicto por el Trasvase del Ebro). Son datos que hoy no existen con el nivel de calidad muestral necesaria. En otros casos se trataría de actualizar esa información, ya recogida en otros estudios del CIS o de otros organismos públicos o privados, existiendo de algunos ítems series históricas largas que quedaron truncadas hace años y es necesario completar.

3.1. LAS ENCUESTAS DE OPINIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE

En el caso de España, y a pesar de las limitaciones que imponía la situación política, ya el Instituto de Opinión Pública prestó atención temprana al tema. La Revista Española de la Opinión Pública recogía en su número 26, de 1971, algunos resultados de una encuesta del IFOP francés sobre medio ambiente, y ese mismo año se realiza una encuesta en Madrid y Barcelona. En 1973 se realiza la primera encuesta a nivel nacional (n= 2.342) que incluye preguntas sobre contaminación, y un año después una monográfica (n= 2.486) muy básica, pero que ya recoge algunas preguntas que aún se utilizan hoy con ligeras variaciones. Básicamente la encuesta mide la importancia del problema de la contaminación para la población encuestada, las causas percibidas, y el interés percibido en las autoridades por resolver el problema (Bardón y Muñoz, 1974).

Habría que esperar más de veinte años hasta que el CIS realizase, en 1996, una nueva encuesta, ésta ya sobre problemas ambientales generales (aunque se habían realizado años atrás encuestas sobre la energía nuclear y otros conflictos socioambientales como la ampliación de parques naturales). Entre tanto, centros de investigación independientes cubrirían parte de ese vacío con encuestas de ámbito nacional como la de (IDES, 1986) o las del Centro de Investigaciones sobre la Realidad Social (CIRES,1992), dirigidas por Diez Nicolás.

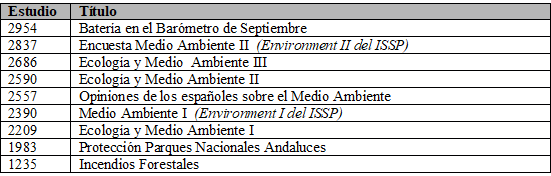

Entre 1996 y 2016, el CIS ha realizado seis encuestas (ver Tabla 1), con cierto caos en las denominaciones, pareciendo líneas discontinuas sin una razón clara. El último estudio, en coordinación con el panel internacional ISSP, es de 2010, aunque el Barómetro de septiembre de 2012 incluyó 20 preguntas sobre actitudes y hábitos vinculados al medio ambiente.

Tabla 1. Estudios monográficos del CIS sobre medio ambiente

Fuente: elaboración propia a partir de los estudios del CIS

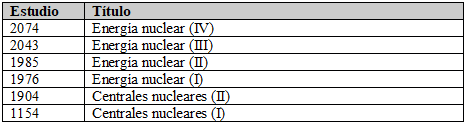

Mención aparte merece la energía nuclear que, siendo una cuestión importante en el imaginario ecologista, es sólo una de las muchas cuestiones que implican lo ambiental, y de naturaleza ambivalente. Los primeros estudios sobre actitudes ambientales observaron cómo pueden aparecer en un mismo individuo actitudes proambientales y a la par de defensa de la energía nuclear (Webber, 1982); y estudios recientes han analizado la utilización del concepto de sostenibilidad como componente cognitivo clave del discurso pro nuclear (Baigorri et al., 2012). Además, su componente militar hace que no necesariamente coincidan, en ciertos casos, actitudes de oposición con actitudes proambientales Aragonés y Amerigó (1991).

Sin embargo, ha generado tantas encuestas como el conjunto de los problemas ambientales. Más, si tenemos en cuenta que además de las monográficas (seis), no pocos barómetros y las monográficas sobre medio ambiente incluyen preguntas sobre energía nuclear (el estudio 2888 de 2011 incluía seis preguntas). La primera de las encuestas fue publicada, sin firma, en (CIS, 1979) y después en (García, 1980); pero el resto apenas han generado literatura en nuestro campo. Un análisis de la evolución de la opinión sobre energía nuclear en las encuestas del CIS se recoge en Chaves et al. (2012) y en Baigorri et al. (2015).

Tabla 2. Estudios del CIS sobre la energía nuclear

Fuente: elaboración propia a partir de los estudios del CIS

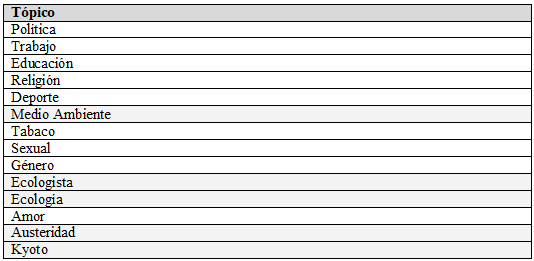

Como ocurre con la energía nuclear, también en relación con el medio ambiente en general podemos encontrar submódulos o al menos preguntas en algunos barómetros. Si bien en conjunto (y más aún si dejásemos a un lado, por su naturaleza tan específica y sus objetivos, las encuestas sobre energía nuclear) el medio ambiente, la ecología, no supone un contenido muy importante en el conjunto de la producción del CIS. Así se muestra en la Tabla 3, en la que recogemos la aparición de determinadas palabras en la base de datos de preguntas. Aunque “política” o “trabajo” son elementos centrales en la formación de la opinión pública y por tanto es lógico encontrarlos sobrerrepresentados, no deja de ser sorprendente que cuando uno de los principales elementos de alarma de las sociedades contemporáneas sea la crisis ambiental, que desde hace décadas se plantea como crisis de supervivencia, ítems como la “religión”, o incluso “deporte”, sean mucho más recurrentes en las encuestas del CIS que “medio ambiente”.

Tabla 3. Algunos tópicos en la base de datos de preguntas

Fuente: elaboración propia a partir de los estudios del CIS

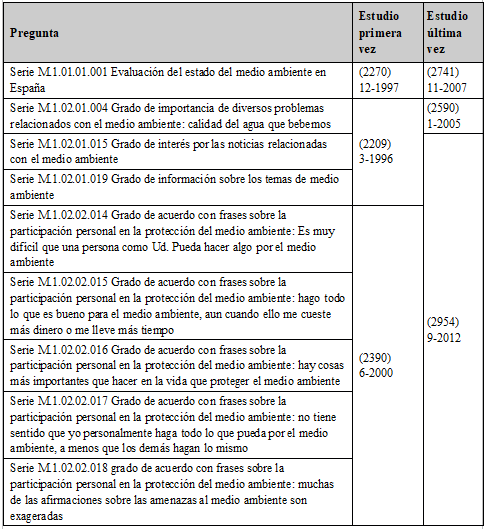

En lo que se refiere a series temporales (fundamentales para poder hacer un seguimiento diacrónico y por tanto analizar el proceso de cambio social) la situación empeora, pues son realmente escasas las cuestiones relacionadas con el medio ambiente sobre las que podemos trazar una clara evolución demoscópica, salvo que hagamos una construcción artesanal de indicadores derivados a partir de preguntas semánticamente cercanas.

Tabla 4. Series temporales

Fuente: elaboración propia a partir de los estudios del CIS

En la clasificación temática de las series históricas de preguntas encontramos que el Medio Ambiente tiene entidad propia (es uno de sus 15 apartados, aunque compartido con el Urbanismo), con un apartado específico: A. Estado, Sistema Político; B. Política Nacional; C. Relaciones Internacionales y Política Exterior; D. Educación; E. Población; F. Valores, Estilos de Vida; G. Cultura y Ocio; H. Problemas Sociales y Política Social; I. Medios de Comunicación; J. Trabajo, Relaciones Laborales; K. Economía y Hacienda Pública; L. Sanidad; M. Medio Ambiente y Urbanismo; N. Ciencia y Tecnología; O. Estructura y Cambio Social.

Sin embargo, la categoría Medio Ambiente se distribuye en muy pocas subcategorías, y varias de las subcategorías no tienen contenidos específicos. La Tabla 4 recoge la totalidad de preguntas de las que existen series temporales, todas las cuales se planteaba recuperar el Módulo.

También encontramos en los barómetros preguntas aisladas que a veces vuelven a repetirse con ligeras variaciones. Como la siguiente, sobre el conocimiento de la celebración de conferencias internacionales destinadas a lograr acuerdos para frenar el cambio climático:

¿Conoce Ud. o ha oído hablar de la celebración de conferencias internacionales (Cumbre de la Tierra de Río de 1992 y la Cumbre de Kioto de 1997), destinadas a lograr acuerdos para frenar el cambio climático? (Estudio 2402. BARÓMETRO NOVIEMBRE 2000)

En otros casos encontramos preguntas que no vuelven a tener continuidad, como la que busca evaluar el nivel de rentabilidad de las medidas que suponen ahorro energético:

En todo caso, ¿hasta qué punto: mucho, bastante, poco o nada, cree Vd. que es rentable gastar dinero en medidas que supongan un ahorro energético? (Estudio 2132. BARÓMETRO FEBRERO 1995)

Incluso encontramos ítems dentro de preguntas más generales. Así, en el Estudio 2972 (2012), al preguntar sobre grado de acuerdo con expectativas para el siglo XXI se plantea la cuestión:

“Y pensando en lo que sucederá a lo largo del siglo XXI, y en el mundo en general, ¿podría Ud. decirme si está más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo con cada una de las siguientes frases?”, siendo una de las opciones: “Se habrá extendido el uso de otras fuentes de energía limpias (por ejemplo, solar, hidrógeno)”.

Sobre fuentes de energía encontramos 22 preguntas, no siempre las mismas ni con la misma intencionalidad, entre 1990 y 2012.

Para algunos analistas la importancia que el CIS presta a los temas ambientales podría corresponderse con la poca importancia que otorga a estos temas la sociedad española (Santiago, 2006). Pues si atendemos al más reciente barómetro de 2015 (estudio 3118), parece que el medio ambiente no interese a los españoles. De entre 40 “principales problemas de España”, los agrupados bajo el tópico de “problemas ambientales” son insignificantes: nadie los señala en primer ni segundo lugar, y sólo un 0,22% en tercer lugar. Y si la pregunta se circunscribe a los problemas que personalmente preocupan, la situación empeora: sólo un 0,1% cita los problemas ambientales, y en tercer lugar.

¿Deberíamos considerar entonces incluso excesiva la atención prestada por el CIS al medio ambiente?. Es lo que podemos deducir que opinan desde hace unos años los responsables de la Administración española, aunque como veremos los datos empíricos dicen algo muy distinto.

3.2. OTRAS FUENTES DEMOSCÓPICAS

Hay otras fuentes, tanto supra como subnacionales. Sin embargo en el caso de las internacionales, aunque permiten la imprescindible comparación de variables idénticas con otras sociedades, el tamaño de las muestras que suele utilizarse resta fiabilidad para su utilización a nivel nacional, y ya con márgenes de error enormes al estratificar a nivel regional. Y en el caso de los estudios de ámbito regional, siendo muy útiles, aún no cubren a la totalidad de las Comunidades Autónomas y no siempre utilizan variables totalmente coincidentes y por tanto comparables.

El pequeño tamaño de la muestra es también la principal limitación del único estudio demoscópico sobre cambio climático propiamente dicho realizado en España (Meira, 2013), financiado por la Fundación Mapfre a un equipo de pedagogos de la Universidad de Santiago. Siendo una fuente interesante para una visión general (se han realizado tres oleadas, en 2008, 2010 y 2013), el tamaño de la muestra (n=1.200) no permite hacer comparaciones regionales fiables, y los datos pertenecen además a un ente privado 7.

3.3. ESTUDIOS INTERNACIONALES

El Eurobarómetro incluye normalmente variables medioambientales y hace estudios monográficos que permiten la comparación entre países de Europa. Viene realizando una Encuesta sobre cambio climático en 2008, 2009, 2011 y 2013 (Tabla 5) que marca el camino sobre muchas de las cuestiones importantes sobre las que preguntar. Pero de nuevo la muestra nacional (n=1.013) es insuficiente para muchos análisis multivariables.

Tabla 5. Eurobarómetros sobre medio ambiente

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Eurobarómetro

Lo mismo cabe decir del International Social Survey Programme, del que forman parte, por España, ASEP y el CIS. Fue ASEP quien participó en la primera encuesta mundial (1993), pero en las correspondientes a 2000 y 2010 sí participó el CIS (estudios 2390 y 2837).

El Latinobarómetro, desde 1995 (el CIS participa desde 1996) incluye muy pocas preguntas sobre medio ambiente. Eso sí, el último (2013) tiene una muestra importante (n= 2.500).

Por su parte, la Encuesta Mundial de Valores aporta elementos para comprender la evolución de determinadas actitudes estrechamente relacionadas con los problemas ambientales. Sobre todo, en tanto que los componentes proambientales constituyen uno de los ejes esenciales de los sistemas de valores contemporáneos, especialmente en lo que podemos considerar la formación de la ciudadanía global (o cosmopolita, en términos de U. Beck). Pero las muestras españolas son muy azarosas, y también insuficientes para análisis regionalizados.

Recientemente, el Pew Research Center, en los Estados Unidos, ha lanzado una encuesta global 8 en 38 países, de la que apenas podemos incluir noticia pues acaban de difundirse sus primeros resultados sobre problemas sociales, destacando el cambio climático como el segundo en importancia a nivel global, sólo superado por el ISIS (Estado Islámico). Pero cabe anotar que en dicha encuesta España destaca precisamente como el país en el que mayor es la preocupación por el cambio climático, con un 89% de la población preocupada, siguiéndole a distancia Chile (86%), y Grecia con Corea del Sur (79%) 9. Sirva en cualquier caso como prueba empírica de contraste entre el interés de la sociedad española por el cambio climático y el escaso interés mostrado por medir ese interés por parte de una administración que arrastra el lastre del negacionismo.

3.4. ECOBARÓMETROS REGIONALES

A través de organismos públicos, universidades, fundaciones o empresas privadas, y con financiación diversa, en la pasada década se extendieron los ecobarómetros regionales sobre conocimientos, actitudes y hábitos y prácticas proambientales (conciencia ambiental). También abundaron ecobarómetros locales o comarcales, como el Ecobarómetro Municipal del País Vasco, realizado en los municipios de más de 15.000 habitantes de la comunidad en 2003 y 2008. O incluso barómetros sectoriales o incluso institucionales. En el propio País Vasco encontramos el Ecobarómetro Escolar y el Ecobarómetro Industrial también promovidos en 2008 por el gobierno regional. También encontramos el Ecobarómetro de los Trabajadores Españoles (2007) realizado por el sindicato Comisiones Obreras, o el Ecobarómetro Industrial (2011), de nuevo por el Gobierno Vasco. Numerosas universidades han realizado también ecobarómetros de la propia comunidad académica, en unos casos experimentales, en otros de forma sistemática.

Centrándonos en los ecobarómetros regionales, quizás el más temprano sea el de la región de Murcia (Soriano, 1992). Se hicieron de nuevo en 2004, 2005 y 2006, promovidos y financiados por la Agencia Regional para el Medio Ambiente y la Naturaleza y realizados por el Instituto de Ciencias Sociales y Ambientales.

El gobierno de Navarra realizó un ecobarómetro con la Universidad Pública de Navarra (Pardo, 2000), pero hasta 2007 no volvería a realizarse, esta vez por la Fundación pública Centro de Recursos Ambientales con el apoyo de la Fundación Caja Navarra.

El más constante es el Ecobarómetro de Andalucía, financiado por la Junta de Andalucía y realizado por el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA Andalucía). Desarrollado entre 2001 y 2013, es el que probablemente más volumen de literatura científica ha generado.

El Ecobarómetro de Extremadura es fruto de una línea de investigación propia de nuestro grupo de investigación (Análisis de la Realidad Social) en la Universidad de Extremadura, iniciada con estudiantes en 2000 mediante on encuestas en la propia universidad, y desde 2004 mediante encuesta a hogares de la región. Se ha realizado en los años 2004, 2008 y 2011 (el último como módulo de una encuesta ómnibus).

El Ecobaròmetre de Baleares fue inicialmente un proyecto de investigación de un grupo de investigación en Pedagogía de la Universidad de les Illes Balears (2006) financiado por el gobierno balear, pero no tuvo continuidad. Años después ha reaparecido, ahora fruto de la colaboración entre la empresa de estudios de mercado IBES, la de gestión de residuos TIRME y la Obra Social de Sa Nostra. Se han realizado tres oleadas: 2013, 2014 y 2015 (las dos primeras únicamente en la isla de Mallorca).

En el País Vasco el único ecobarómetro propiamente dicho, con el conjunto de la Comunidad Autónoma como universo, es el Ecobarómetro Social del Gobierno Vasco, realizado en 2011. Si bien también el Euskobarómetro realizado por la Universidad del País Vasco ha introducido en ocasiones preguntas o módulos sobre medio ambiente.

3.5. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DERIVADA

Justo es reconocer, si pudiese servir como justificación de las carencias demoscópicas, que los estudios sobre medio ambiente del CIS, además de no ser abundantes, tampoco han generado mucha literatura científica, y ello se percibe en primer lugar en las escasísimas publicaciones del propio organismo. Descontando las monografías electorales, son cuatro los libros sobre temas ambientales publicados en las distintas colecciones, sobre un total de 488 volúmenes: un 0,8%, proporción por tanto cercana a la preocupación que, según el barómetro, despiertan “los problemas ambientales” en los españoles.

En la colección Monografías hay una sobre temas energéticos (en realidad sobre energía nuclear) y otra (Jiménez, 2005) sobre movimientos sociales, utilizando datos de las encuestas.

Y en la colección Opiniones y Actitudes sólo dos trabajos se ocupan de estos temas y se basan en datos del CIS. En Benito et al. (1999) se analizan los resultados del Estudio 2209 (“Ecología y Medio ambiente I”, 1996), contemplando cinco dimensiones de la conciencia ambiental: la preocupación o sensibilidad ambiental, el convencimiento y percepción de los problemas ambientales, la disposición a aceptar limitaciones, prohibiciones, penalizaciones o costes en relación con ciertas prácticas por sus efectos sobre el medio ambiente y la naturaleza, y los valores básicos que orientan estas opiniones, actitudes y comportamientos. En Valencia et al. (2010) se sistematizan todos los estudios realizados entre 1996 y 2007; análisis que uno de los autores ha extendido a algunos barómetros del CIS más recientes en un dossier de prensa (Arias, 2014).

Hay otros trabajos significativos, como el de Esteban (2000) que analiza el estudio 2.209 de 1996 (Ecología y Medio Ambiente), el de Santiago (2006) que analiza algunas de las preguntas más significativas hasta 2005, o el informe del MARM (2011) en el que se hace una sintética revisión de algunas variables tanto de las encuestas del CIS como de los Eurobarómetros. En Echevarren (2012) encontramos la única explotación de las escasas variables que sobre cambio climático se han manejado en los estudios del CIS, esto es las dos preguntas que sobre cambio climático se incluían, en un bloque referido a la energía, en el estudio 2742 de 2007.

4. ESTUDIO DEL CASO: DE LA PROPUESTA INFAUSTA AL BARÓMETRO INCOMPLETO

A partir de las deficiencias y ausencias observadas en la actividad demoscópica del CIS en relación con el medio ambiente en general, y con el cambio climático en particular, el proyecto proponía la inclusión de 33 preguntas, para la consecución de 94 variables o indicadores de interés. Al final de cada pregunta (columna tercera) se señala con qué series de preguntas ya existentes, o encuestas de otros organismos, conectaría, o si son propuestas ex novo.

Tabla 6. Propuesta para el proyecto de estudio sobre cambio climático

Fuente: elaboración propia

4.1. OTROS ASPECTOS RELEVANTES DE LA PROPUESTA EN RELACIÓN CON EL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

El proyecto incorporaba además algunas modificaciones a la batería básica de caracterización socioeconómica de los entrevistados (siguiendo las del Estudio 3118, Barómetro de Noviembre de 2015):

P. 7A Principal problema actualmente en España, segundo y tercero?(MULTIRRESPUESTA).

Se propone insertar una pregunta que obligue a señalar el primer, segundo y tercer problema para cada uno de estos cuatro ámbitos temáticos (económico, político, social, ambiental) y estos cinco ámbitos territoriales (global, nacional, regional, local y personal en espontánea a codificar a posteriori.

P. 24 Definición religiosa

Se propone modificar las categorías actuales (católico/a, creyente de otra religión, no creyente o ateo/a) por categorías más precisas, subdividiendo la pregunta (Creyente, No Creyente y Ateo) Y si creyente… especificar religión: a) Católico; b) Otras cristianas (protestantes, ortodoxos, etc); c) Islam; d) Hinduismo/budismo; e) Otras

P. 25 Situación económica personal

Se propone añadir dos preguntas sobre el impacto personal (positivo o negativo) de la crisis económica y su percepción del estado de salida de la crisis. P.x. La crisis económica ha tenido en su caso un impacto positivo o negativo: a) Un fuerte impacto positivo; b) Un impacto positivo débil; c) No me ha afectado; d) Un impacto negativo débil; e) Un fuerte impacto negativoP.xx. Desde su propia perspectiva y en base a lo que observa en su entorno, ¿considera que estamos saliendo de la crisis?: a) Sí; b) No; c) NS

CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL INE (+INACTIVOS). P. 32b ESTATUS SOCIOECONÓMICO

Se propone introducir una pregunta sobre dificultades económicas sufridas por la persona entrevistada o sus progenitores. P. x ¿Sabe usted si sus padres pasaron momentos de escasez? a) Sí, siempre; b) Sí, muchas veces; b) Sí, a veces; c) En general, no; d) Claramente, No; e) NS f) NC. P.xx ¿Y usted? (idem.)

4.2. REENCONTRANDO EL MEDIO AMBIENTE (PERO SIN ENCONTRAR EL CAMBIO CLIMÁTICO)

Como se ha señalado, la propuesta de módulo no fue considerada por el CIS, optando por un módulo sobre el dolor. Sin embargo, apenas unos meses después de la presentación de nuestro proyecto al CIS, de forma sorprendente tras no haberse ocupado del medio ambiente prácticamente desde que en 2011 se produjo el cambio de gobierno, el módulo de Noviembre de 2016 del Barómetro (Estudio 3159) incorporaba un apartado sobre el tema. Unas pocas preguntas que por lo demás ni siquiera permiten recuperar la mayoría de las series históricas de preguntas sobre la temática.

En algunos casos, las preguntas incorporadas se corresponden con series históricas que se respetan. En otros casos tan sólo se parecen parcialmente a las series históricas. En algún caso llegan a incorporar una pregunta nueva, no utilizada antes, que se parece mucho a una de las preguntas ex novo planteadas en nuestro proyecto de módulo (pero en el módulo la pregunta se plantea específicamente sobre el cambio climático, mientras en el barómetro del CIS se refiere al medio ambiente en general).

Pero lo más significativo es que el submódulo incorporado al barómetro de Noviembre sigue sin incorporar referencia alguna al cambio climático. Y ello a pesar del impacto mediático, político, social y económico que la cumbre de París venía teniendo en el mundo a lo largo de 2016. Tan sólo encontramos en una de las preguntas, entre los ítems de respuesta, una confusa referencia al “calentamiento de la tierra”, terminología que casi podríamos calificar de extraña a las encuestas habituales sobre el tema.

Lo más curioso es que, a pesar de no ocuparse de aspectos tan importantes, incorpora algunas preguntas nuevas, la mayoría bastante insustanciales al lado de todas las que se quedan fuera, si bien alguna otra (como la P.25 sobre afiliación a organizaciones ecologistas) es sin duda interesante para el análisis.

Tabla 7. Comparación entre el módulo propuesto y el submódulo del Barómetro realizado por CIS

Fuente: elaboración propia

5. DISCUSIÓN

Ya no hay duda de que el cambio climático ha pasado a formar parte de la agenda global como uno de los temas prioritarios. En este contexto, parece evidente que el estudio de las actitudes de la población sobre este asunto debe ocupar un lugar relevante para las ciencias sociales y su actividad investigadora.

Este trabajo aporta algunas evidencias de interés, tanto para la sociología ambiental, como para la sociología de la ciencia.

En lo que a la sociología ambiental, y específicamente a la sociología del cambio climático se refiere, hemos aportado datos empíricos suficientes que muestran el impacto que la agenda política tiene en la investigación medioambiental, y más específicamente sobre cambio climático (tópico sujeto a fuertes debates ideológicos). En concreto a la investigación social sobre cambio climático desaparecida de la agenda gubernamental en España desde el acceso al gobierno del Partido Popular en 2011. La pre-investigación realizada para la preparación del proyecto infausto evidenciaba cómo desde la llegada al gobierno de la Administración Rajoy, en general los temas ambientales, y mucho más específicamente los relacionados con el cambio climático, han desaparecido de la agenda demoscópica del instituto público.

Según se ha evidenciado la cuestión ambiental es un tópico que forma parte desde hace décadas de las preocupaciones de la sociología, pero también específicamente el cambio climático viene generando suficiente literatura que evidencia en primer lugar la preocupación generalizada sobre el tema, y en segundo lugar la existencia de actores sociales que, negando o bien la evidencia del cambio climático, o bien el componente antropogénico del mismo, alimentan la contienda política sobre el tema.

En lo que hace a la sociología de la ciencia, el artículo aporta elementos para iniciar la construcción de una nueva interpretación de lo que podríamos denominar el trabajo científico borroso. A este respecto, con esta expresión queremos hacer referencia al hecho de que utilizamos un instrumento (el Curriculum Vitae) que no permite evaluar adecuadamente el esfuerzo de los investigadores, al limitarse a los ítems logrados, pero no incluyendo el esfuerzo de tantas propuestas fallidas. A partir de la propuesta de Stefan (2010), y de la aplicación concreta a un “CV de Fracasos” de Haushofer (2016) parece evidente el interés en la difusión de los mismos 10. Más aún cuando los “fracasos” han contribuido o bien a proyectos mejorados desarrollados en el futuro o, como es el caso, parecen haber generado parcialmente los resultados buscados. Creemos que animar a la generación de ese tipo de currículums, y análisis de la producción científica, puede tener un efecto positivo.

6. BIBLIOGRAFÍA

Amérigo, M. (2006). “La investigación en España sobre actitudes proambientales y comportamiento ecológico”, Medio Ambiente y Comportamiento Humano, Vol 7, Num 2, pp. 45-71.

Aragonés, J.I. y Amérigo, M. (1991). “Un estudio empírico sobre las actitudes ambientales”, Revista de Psicología Social, Num. 6, pp 223-240.

Arias, M. (2014). “¿Qué posición adoptan los españoles ante el medio ambiente”, El Diario.es, 3 Octubre, disponible en: http://www.eldiario.es/agendapublica/impacto_social/posicion-adoptan-espanoles-medio-ambiente_0_309719218.html

Baigorri, A., Caballero, M., Chaves, M. (2012). “States and the nuclear power. An international perspective”, International Review of Sociology: Revue Internationale de Sociologie, Vol. 22, Num. 3, pp. 446-470.

Baigorri, A., Caballero, M., Chaves, M. (2012b). “Cuando la crisis entra por la puerta, ¿la ecología sale por la ventana?”, III Encuentro de Sociología y Medio Ambiente (SOCMAYS), Universidad de Alicante. Disponible en: https://es.slideshare.net/artemiobaigorri/cuando-la-crisis-entra-por-la-puerta-la-ecologa-sale-por-la-ventana

Baigorri, A., Chaves, M., Caballero, M. (2015). “The nuclear debate in Spain: The persistence of rejection”, en Agustoni A. y Maretti, M., coords., Energy and society: Public opinion, policies and sustainable development, Authorhouse, Bloomington, pp. 34-53.

Bardón, E., Muñoz, C. (1974). “Contaminacion y Medio Ambiente”, Revista española de la opinión pública, Núm. 38, pp. 307-324.

Bookchin, M. (1962). Our Synthetic Environment. New York: Knopf. Obtenido de http://dwardmac.pitzer.edu/Anarchist_Archives/bookchin/syntheticenviron/osetoc.html

Boussalis, C.; Coan. T.G. (2016). “Text-mining the signals of climate change doubt”. Global Environmental Change, Vol. 36, 89-100

Brulle, R.J. (2014). “Institutionalizing delay: foundation funding and the creation of U.S. climate change counter-movement organizations”, Climatic Change, 122, 681-694.

Brulle , R. Carmichael, J., Jenkins, C. (2012). “Shifting public opinion on climate change: an empirical assessment of factors influencing concern over climate change in the U.S., 2002–2010”, Climatic Change, Vol. 114, Num 2, pp 169-188.

Carson, R. (1962). Silent Pring. Boston: Houghton Mifflin.

Chaves, M., Baigorri, A., Caballero, M. (2012). “Debate nuclear: El persistente rechazo de la opinión pública española”, en Baigorri, A. coord., Transiciones ambientales y participación: estudios de Sociología Ambiental, Ediciones Amarú, Salamanca, pp. 175-189.

CIRES (1992). Medio Ambiente, Centro de Investigaciones sobre la Realidad Social, Boletín Cires, Madrid.

CIRES (1994). La realidad social de España 1992-93, Ediciones B, Barcelona.

CIRES (1997). La realidad social de España 1994-95, Centro de Investigaciones sobre la Realidad Social, Fundación BBV, Caja de Madrid y Bilbao-Bizkaia-Kutxa, Bilbao.

CIS (1979). “Informe sobre centrales nucleares y opinión pública”, REIS, Num. 5, pp. 211-265.

Commoner, B. (1971). The Closing circle. Nueva York (edición española El círculo que se cierra, Plaza y Janés, Barcelona, 1978), Knopf .

Corraliza, J. A., Martín, R. (1996). “Las actitudes ambientales de los españoles”, Estratos, núm. 38, pp. 16-20.

Diez Nicolás, J. (2006). “Measuring and Explaining Environmental Behaviour: The Case of Spain”, en Brendan Dooley (ed), Energy and Culture, Aldershot-Burolington, Ashgate.

Duarte, E., ed. (2006). Cambio global. Impacto de la actividad humana sobre el sistema Tierra, CSIC, Madrid

Dunlap, R., Brulley, R. (2015). Climate Change and Society. Sociological perspectives, American Sociology Association/Oxford University Press.

Dunlap, R., McCright, A. (2008). “A Widening Gap: Republican and Democratic Views on Climate Change”, Environment: Science and Policy for Sustainable Development, núm. 50, pp. 26-35.

Dunlap, R., McCright, A., Yarosh, J. (2016). “The Political Divide on Climate Change: Partisan Polarization Widens in the U.S.", Environment, Science and Policy for Sustainable Development, 58:5, 4-23.

Echevarren, J.M. (2012). “La percepción del cambio climático en España”, en Baigorri, A., coord. Transiciones Ambientales y participación, Ediciones Amarú, Salamanca, pp. 67-78.

Egan, P., Megan M. (2012). “Turning Personal Experience into Political Attitudes: The Effect of Local Weather on Americans’ Perceptions about Global Warming”, Journal of Politics, Vol 74(3), pp.796-809.

Ergas, C. E. York, R. (2012). “Women’s Status and Carbon Dioxide Emissions: A Quantitative Cross-national Analysis”, Social Science Research, num. 41(4), pp.965-976.

Ehrlich, P. (1968). The population bom. New York: Ballantines Boocks in serie: A Sierra Club-Ballantine boock.

Esteban, G. (2000). “Actitudes de los españoles ante los problemas ambientales”, Observatorio Medioambiental, núm. 3, pp. 107-122.

Farrell, J. (2016). “Corporate funding and ideological polarization about climate change”, PNAS, Vol. 113, num 1: 92-97.

Francisco (2015). Carta encíclica Laudato Si’ sobre el cuidado de la casa común, Ciudad del Vaticano.

García, M. (1981). “El debate público sobre el uso de la energía nuclear”, Reis: Revista Española de Investigaciones Sociológicas, núm. 16, pp. 57-90.

García, M. (1991). “Opinión pública y Medio Ambiente”, Sistema, 104/105, 175-189.

Gomera, A. Villamandos, F., Vaquero, M. (2013). “Construcción de indicadores de creencias ambientales a partir de la escala NEP”, Acción Psicológica, vol.10, num. 1, pp. 147-160.

Hamilton, L., Keimb, B. (2009). “Regional variation in perceptions about climate change”, International Journal Of Climatology, Num. 29, pp. 2348–2352.

Hamilton, L., Lemcke-Stampone, M. (2013). “Arctic Warming and Your Weather: Public Belief in the Connection”, International Journal of Climatology, Num 34, pp.1723–1728.

Haushofer, J. (2016). “CV of failures”, disponible en http://www.princeton.edu/haushofer/Johannes_Haushofer_CV_of_Failures.pdf

Howe, P. Leiserowtz, A. (2013). “Who Remembers a Hot Summer or a Cold Winter? The Asymmetric Effect of Beliefs About Global Warming on Perceptions of Local Climate Conditions in the U.S.”, Global Environmental Change. doi: 10.1016/j.gloenvcha.2013.09.014.

Howe, P., Markowitz, R., Tien Ming Lee, Chia-Ying Ko, Leiserowitz, A. (2013). “Global Perceptions of Local Temperature Change”, Nature Climate Change, Num. 3, pp.352–356.

Instituto IDES (1986). “Estudio sociológico sobre medio ambiente en España”, Información Ambiental, Num 9, pp. I-X.

Jiménez, M. (2005). El impacto político de los movimientos sociales. Un estudio de la protesta ambiental en España, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid

Jiménez, M., Lafuente, R. (2010). “Definición y medición de la conciencia ambiental”, Revista Internacional de Sociología, vol. 68, núm. 3, 2010, pp. 731-755.

Lafuente, R., Moyano, E. (2011). Andalucía y el medio ambiente 2000-2010. 10 años de ecobarómetro, Consejería de Medio Ambiente, Córdoba.

López, A. (2009). “Algunhas reflexións sobre as representacións sociais do cambio climático. Suxestións de cara á comunicación”, AmbientalMente sustentable: Revista científica galego-lusófona de educación ambiental, Num. 7 (Estratexias de comunicación e educación ambiental frente ao cambio climático), pp 39-67.

Maibach, E., Kreslake, J., Roser-Renouf, C., Rosenthal, S., Feinberg, S., Leiserowitz, A. (2015) “Do Americans Understand That Global Warming Is Harmful to Human Health? Evidence From a National Survey”, Annals of Global Health, Vol. 81, Núm. 3, pp. 396-409.

MARM (2011). “Percepción social del Medio Ambiente” Análisis y Prospectiva - Serie Medio Ambiente nº 5. Subdirección General de Análisis, Prospectiva y Coordinación, Subsecretaría. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

McCright, A. (2010). “The Effects of Gender on Climate Change Knowledge and Concern in the American Public”, Population and Environment, num. 32, pp.66–87.

McCright, A. (2011). “Political Orientation Moderates Americans’ Beliefs and Concern about Climate Change.” Climatic Change 104(2):243–253.

McCright, A., y Dunlap, R. (2011). “The Politicization Of Climate Change And Polarization In The American Public’s Views Of Global Warming”, The Sociological Quarterly 52, 155-194.

Mcfall, S. L., Garrington, C., Eds. (2011). Early findings from the first wave of the UK’s household longitudinal study. Colchester: Institute for Social and Economic Research, University of Essex.

Meadows, D. H., Meadows, D., Randers, J., & Behrens, W. (1972). The limits of growth. New York: Universe Boocks.

Nagel, J., Dietz, Th., Broadbent, J. (2010). Workshop on Sociological Perspectives on Global Climate Change, National Science Foundation / American Sociological Association.

Meira, P. (2013). La respuesta de la sociedad española ante el cambio climático, Fundación Mapfre.

Organismo Autónomo Parques Nacionales (2013). “Proyectos de investigación relacionados con el cambio global”, Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente (documento de trabajo).

Pardo, M. (2000). Ecobarómetro de Navarra, D.G. de Medio Ambiente, Gobierno de Navarra, Pamplona.

Pardo, M. (2007), “El impacto social del cambio climático”, Panorama Social, 5, pp. 22-35.

Riesman, D. (1965). Abundancia ¿para qué? México D.F.: Fondo de Cultura Económica.

Santiago, P. (2006). “El medio ambiente en las encuestas del CIS”, en Castro, R. coord. Persona, sociedad y medio ambiente, Ed. Junta de Andalucía, Sevilla, pp. 151-167.

Scruggs, L., Benegal, S. (2012). “Declining Public Concern about Climate Change: Can We Blame the Great Recession?”, Global Environmental Change, Num. 22(2), pp. 505–515.

Sevillano, V., Aragonés, J.I. (2009), “Percepción social de la conducta de los españoles en materia medioambiental”, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, núm. 126, pp. 127-149.

Soriano, M. (1992). Ecobarómetro: la sociedad murciana y el medio ambiente, Agencia Regional para el Medio Ambiente y la Naturaleza, Murcia.

Spies-Butcher, B., Stebbing, A. (2015). “Climate change and the welfare state? Exploring Australian attitudes to climate and social policy”, Journal of Sociology 1440783315584209, first published on May 19, 2015 doi:10.1177/1440783315584209.

Stefan, M. (2010). “A CV of failures”, Nature, 468, 467(2010) doi:10.1038/nj7322-467a .

Valencia, A., Arias, M., Vázquez, R. (2010). Ciudadanía y conciencia medioambiental en España, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid.

Webber, D.J. (1982), “Is nuclear power just another environmental issue? Analysis of California voters”, Environment and Behavior, num. 14, pp. 72-83.

7. RECURSOS WEB

Base de datos CIS:

http://www.analisis.cis.es/cisdb.jsp

Eurobarómetro:

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

International Social Survey Program:

Encuesta mundial de valores:

http://www.worldvaluessurvey.org/

Índice de Progreso Social:

https://www.socialprogress.org/

Ecobarómetro social vasco:

Ecobarómetro municipal vasco:

Euskobarómetro:

http://www.ehu.eus/es/web/euskobarometro/oleadas

Ecobarómetro de Baleares 2006:

http://www.caib.es/sacmicrofront/noticia.do?idsite=186&cont=86846&lang=ca

Ecobarómetro de Baleares 2013-2015:

http://www.obrasocialsanostra.com/actual/noticia/lang/es/id/4382

Ecobarómetro de Navarra 2000:

http://www.sociologico.es/Resumen_Ecobarometro_2000.pdf

Ecobarómetro Navarra 2008:

Notas

Notas de autor

Información adicional

Agradecimiento: Aunque

la redacción del artículo, así como del proyecto originario,

corresponde a los autores, es necesario señalar como contribuyentes

fundamentales del proyecto originario a nuestros colegas Ana Teresa

López (Universidad de Valladolid), Alberto de la Peña (Universidad

del País Vasco) y Ramón Fernández (Universidad de Extremadura).

Sus aportes de datos y sugerencias para el proyecto, y su aliento,

los hacen en cierto modo también coautores de este artículo.

Formato de citación: Baigorri, A. y

Caballero M. “Negacionismo, políticas demoscópicas y currículum

de fracasos. El caso del cambio climático en España”. Aposta.

Revista de Ciencias Sociales, 77, 8-58, http://apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/mcg2.pdf