USO DE PLAGUCIDAS Y NUEVAS ALTERNATIVAS DE CONTROL EN EL SECTOR FORESTAL

Use of pesticides and new alternatives of control in the forest sector

USO DE PLAGUCIDAS Y NUEVAS ALTERNATIVAS DE CONTROL EN EL SECTOR FORESTAL

Foresta Veracruzana, vol. 21, núm. 1, pp. 29-38, 2019

Recursos Genéticos Forestales

Resumen: El presente trabajo analiza la investigación que se ha llevado a cabo en los bosques de México sobre los tipos de daño que ocasionan los insectos de acuerdo a la estructura del árbol afectada, así como los tipos de plaguicidas y sus vías de ingreso, además de las técnicas alternas de manejo de plagas a través del uso de los metabolitos secundarios de plantas tóxicas comúnmente llamados bioinsecticidas. El análisis muestra que existen pérdidas en extensiones boscosas debido a una problemática sanitaria, así como el uso inadecuado de insecticidas químicos utilizados principalmente en 14 estados. Además de conocer estudios de plantas tóxicas aplicadas sobre plagas y algunas ventajas que presentan como: el bajo costo, biodegradables, permiten inhibir o estimular diferentes procesos biológicos como el repeler o repercutir en las acciones antialimentarias y de esterilidad lo que produce que disminuyan la densidad sin afectar a la entomofauna. Por lo que es necesaria la implementación de programas de registro de plaguicidas utilizados en prácticas forestales para dimensionar la problemática y esto permita generar estrategias de manejo en los años posteriores.

Palabras clave: Bioinsecticidas, bosque, plantas tóxicas y extractos vegetales.

Abstract: This paper analyzes the research that has been carried out in the forests of Mexico on the types of damage caused by insects according to the structure of the affected tree, as well as the types of pesticides and their routes of entry, in addition to the alternative pest management techniques through the use of secondary metabolites of toxic plants commonly called bioinsecticides. The analysis shows that there are losses in forested areas due to health problems, as well as the inadequate use of chemical insecticides used mainly in 14 states. Besides knowing studies of toxic plants applied on pests and some advantages that have as: the low cost, biodegradable, they allow to inhibit or stimulate different biological processes such as repelling or reverberating in antifeedant and sterility actions, which produces a decrease in density without affect the entomofauna. Therefore, it is necessary to implement pesticide registration programs used in forestry practices to assess the problem and to generate management strategies in the following years.

Keywords: Bioinsecticides, forest, toxic plants and plant extracts.

Introducción

Los ecosistemas forestales producen diversos bienes y servicios de los que gozan las sociedades humanas; también, cumplen funciones específicas, como la regulación del ciclo hidrológico, captura de carbono y conservación de suelos, entre otros (Alonso y Castro, 2015; Alvarado et al., 2017;SEMARNAT, 2009). Además, cumplen un papel fundamental en las acciones de mitigación, propuestas a nivel mundial; específicamente, por su función en la captura de bióxido de carbono de la atmósfera y por servir como almacén a mediano y largo plazo, en la producción de madera y biomasa del suelo (Gerez y Pineda, 2011).

Más del 50% del territorio mexicano se encuentra en altitudes mayores a los 1 000 metros sobre el nivel del mar, por lo que el 70% de su territorio presenta una aptitud forestal (SEMARNAT, 2012; FAO, 2002).

Para México, la producción maderable y no maderable de los bosques y las selvas, es considerado una fuente importante de empleo e ingreso para la población localizada dentro o cerca de las áreas arboladas (Chapela, 2012; INEGI, 2017).

Sin embargo, la FAO (2013) afirma que dentro del sector forestal mexicano existen problemas diversos. Por ejemplo, existe sobreexplotación localizada del recurso, el comercio exterior de productos forestales tiene un balance negativo de 12 000 millones de pesos por año, el sector privado enfrenta una crisis de competitividad internacional, existe degradación del medio ambiente y se tienen problemas de sanidad forestal. También existen problemas con los insecticidas que se utilizan, ya que son, en su mayoría, los que se aplican a cultivos agrícolas (SAGARPA, 2010). Por lo que es necesario realizar un análisis que permita comenzar a girar radicalmente hacia los recursos forestales, a través de un buen manejo sanitario y la aplicación tanto de productos químicos como de compuestos orgánicos.

Pohlan et al. (2006), mencionan que las plagas se encuentran entre los factores limitantes más importantes de la productividad de los sistemas agroforestales. Estos mismos investigadores señalan que los insectos plagas son los organismos responsable del 37 hasta el 50% de las perdidas reportadas en la agroforesteria mundial.

Brechelt (2004), describe el concepto que se asigna al termino “plaga” que es cuando un animal, una planta o un microorganismo, aumenta su densidad hasta niveles anormales y como consecuencia de ello, afecta directa o indirectamente a la especie humana, ya sea porque perjudique su salud, su comodidad, dañe las construcciones o los predios agrícolas, forestales o ganaderos, de los que el ser humano obtiene alimentos, forrajes, textiles, madera, etc. Por lo que la presente investigación tuvo como objetivo el resaltar los daños que ocasionan los insectos a los ecosistemas forestales y el daño producido por la utilización de productos químicos a otros componentes bióticos y las posibles alternativas de manejo.

Daños ocasionados por insectos en ecosistemas forestales.Las plagas y enfermedades son uno de los principales factores de degradación de los bosques de clima templado y frío en México (FAO, 2000). La CONAFOR (2013), menciona que dentro de los bosques se pueden encontrar insectos que brindan grandes beneficios para el ser humano, el más conocido es la abeja, pero también se encuentran insectos dañinos que, en algunas ocasiones, pueden incrementar sus poblaciones hasta convertirse en plagas.

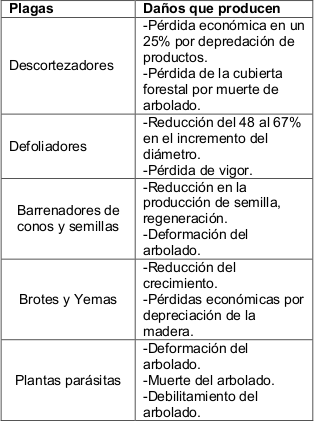

Los tipos de daños producidos por insectos se basa en la parte y estructura del árbol afectada (tabla 1), entre las estructuras más frecuentemente afectadas están: las reproductivas, el follaje, los meristemos, las ramas, el fuste y la raíz (Arguedas-Gamboa, 2006).

La FAO señala que en México, entre 1996 y 1999, se realizó un diagnóstico sanitario en 129 viveros forestales y en 20 millones de hectáreas de bosques y selvas; además, se realizaron acciones de combate y saneamiento forestal en 55 293 ha afectadas por plagas. Sin embargo, hoy en día se carece de información precisa que pueda diagnosticar el estado actual de las zonas forestales en México (Chapela, 2012).

Entre las causas principales que predisponen al arbolado al ataque de plagas y enfermedades destacan las antrópicas (talas clandestinas, pastoreo, cambios de uso de suelo, litigios, incendios y falta de cultura forestal), la aplicación deficiente en el manejo silvícola y personal no calificado, entre otras. De las naturales las más comunes son los disturbios ocasionados por cambios en el clima, contaminación e insectos patógenos secundarios (García, 2010).

Actualmente se tienen identificadas más de 200 especies de plagas y enfermedades, de las cuales 50% pertenecen a insectos, 30% a royas y pudriciones y 20% a plantas parásitas (CONAFOR, 2016). Para ello se necesita cuantificar el volumen y la superficie a tratar por entidad federativa, ya que es información que debe considerarse como prioritaria para llevar a cabo los trabajos de saneamiento (CONAFOR, 2013). Además, es necesario destacar que, cuando los ecosistemas forestales son atacados por plagas y enfermedades, estos alteran la composición del medio ambiente y ocasionan impactos económicos y sociales lo que hace imperante que se pongan en marcha diagnósticos forestales anuales con el fin de prevenir los sitios afectados (Bautista et al., 2002).

En México se ha registrado un alto número de incidencias de las plagas, las cuales han sido atendidas por la CONAFOR. Los estados con más incidencias de plagas han sido: Durango con 474 ha, Michoacán 424 ha, Chihuahua 319 ha y Querétaro con 207 ha. Durante 2017, los principales problemas fitosanitarios que se presentaron en el país se agruparon en seis clases: descortezadores, plantas parásitas (muérdago) y plantas epífitas, defoliadores, barrenadores, enfermedades y otras plagas. De acuerdo a la superficie afectada, el primer lugar lo ocupan los descortezadores (60.9%), seguida por defoliadores (43.9%), lo que corresponde a 15 000 ha afectadas (CONAFOR, 2013; SEMARNAT, 2017; Sosa et al., 2017).

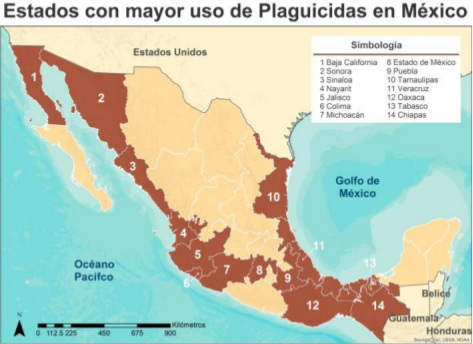

Existen estados como Chihuahua, Durango, Michoacán, Jalisco y Puebla que presentan grandes extensiones boscosas y que cuentan con lugares que son inaccesibles para introducir equipos terrestres de tratamiento, lo que obliga a disponer de técnicas de aplicación aérea para obtener una cobertura aceptable con las menores dosis posibles de plaguicidas (Cadahia y Robredo, 1985). Debido a lo anterior, es necesario reconocer que si bien todas las formaciones vegetales son importantes, también se debe priorizar aquellas áreas en las cuales los planes y acciones para su conservación, manejo sostenible y restauración, deben implementarse de manera más urgente (Leija et al., 2011).

Plaguicidas. El termino plaguicida hace referencia al uso de productos químicos sintéticos, muchos de los cuales han producido, como efecto secundario, problemas de desequilibrio ambiental, salud humana y el surgimiento de poblaciones de plagas más agresivas (FAO, 2002). Dentro de la realización de las actividades forestales la utilización de sustancias químicas para controlar las plagas se puede decir que es uno de los principales riesgos que ocasiona enfermedades y muertes por envenenamiento. La Organización Internacional del Trabajo reportó que el uso de plaguicidas provoca unas 70 000 muertes a nivel mundial y al menos siete millones de casos de enfermedades agudas y de larga duración (UACH, 2015). Además, son responsables de desarrollar resistencias a insecticidas por parte de los insectos (Bourguet et al., 2000) y la pérdida de predadores naturales y polinizadores (Freemark y Boutin, 1995), que han visto alterado su ciclo de vida a causa de estos productos.

Aunque los plaguicidas tienen, sin duda, efectos en la superficie terrestre, el principal medio de daño ecológico es el agua contaminada por la escorrentía de los plaguicidas. Los dos mecanismos más importantes son la bioconcentración y la bioampliación (FAO, 2011). La exposición a los plaguicidas supone siempre un riesgo para la salud, por la posibilidad de que produzcan efectos o acciones perjudiciales, aunque, en el potencial de los plaguicidas para producir daños a la salud de las personas es alto, difiere mucho de unos compuestos a otros; el riesgo real frente a cada uno de ellos varía según una serie de factores: toxicidad, concentración de la sustancia activa y las propiedades fisicoquímicas del formulado (Buedo, 2014).

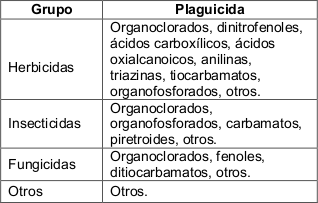

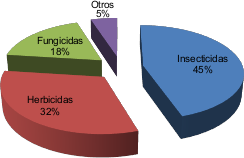

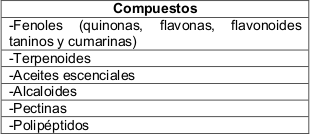

Actualmente en el país hay 900 productos considerados como pesticidas que son aplicados anualmente (Baddi y Garza, 2007). Por otra parte, los plaguicidas han sido diseñados para matar una gran variedad de organismos vivos indeseables para el hombre (tabla 2 y figura 1) (Badii y Landeros, 2007).

Grupo y composición química de los plaguicidas utilizados en México y tipos de compuestos químicos presentes en cada grupo. Fuente: Baddi y Landeros (2007).

En México están registrados comercialmente 186 plaguicidas altamente peligrosos que contienen sustancias cancerígenas y que han sido prohibidos en Europa o bien, no permite su comercialización y lo más alarmante es que los datos precisos sobre el uso de estos plaguicidas, así como la cantidad y el lugar donde se aplican sigue siendo una información confidencial y no hay un registro de uso de acceso público (Puerto et al., 2014).

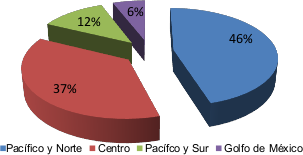

En el país, el uso de plaguicidas tiene una fuerte concentración en algunas regiones y cultivos (figura 2). Se calcula que en ellos se aplica el 80% del total de plaguicidas (González et al., 2010).

Figura 1.

Porcentaje de plaguicidas usados en México, según su tipo de clasificación.

Figura 2.

Principales estados de México que utilizan plaguicidas.

Las vías de ingreso de los insecticidas (plaguicidas) básicamente son tres: digestiva, respiratoria y dérmica.

El envenenamiento se da por tres formas:

1. Por contacto. El insecticida penetra a través de la cutícula del insecto hasta alcanzar el sitio activo, ejemplo: OPs (malation), OCs (DDT), piretroides (permetrina) o carbamatos (propoxur), o análogos de las hormonas juveniles (metropreno) e inhibidores del crecimiento de la quitina.

2. El insecticida es ingerido y absorbido a través del intestino, ejemplo: insecticidas bacteriológicos, como Bacillus thuringiensis israelensis, el cual actúa liberando una endotoxina que destruye las células de la pared del intestino medio.

3. Fumigaciones. El insecticida penetra al cuerpo del insecto a través de los espiráculos del sistema respiratorio (Bisset, 2002).

Los compuestos considerados como biocidas implican, habitualmente, una alta toxicidad humana que ha sido motivo de preocupación desde mitad del siglo XX debido al amplio e indiscriminado empleo de estos productos (Ferrer, 2003). La exposición a los plaguicidas a corto y largo plazo puede tener efectos agudos y/o crónicos. Además, Badii y Garza (2007), mencionan que, una vez que se excede la aplicación de las dosis de insecticidas, se presentan resistencias a dichos químicos, por ejemplo: resistencia por comportamiento cuando el insecticida no entra en contacto con los insectos debido a un comportamiento de escape, otra es la resistencia fisiológica o bioquímica, que es el tipo más importante; los insectos adquieren resistencia por adición de un mecanismo de protección y por último la resistencia morfológica, que se presenta cuando alguna característica morfológica ocasiona la resistencia: por ejemplo, una menor área de exposición al tóxico, debido a las características morfológicas de los insectos, éstos no son afectados por los insecticidas (principalmente por impermeabilidad en la cutícula).

Debido a lo anterior, es necesario realizar un adecuado manejo de las plagas, para lo cual el ser humano ha desarrollado diversas tecnologías y ha implementado infinidad de programas de control en todo el mundo (Rocha et al., 2018; Barrera, 2007).

Hoy en día existe una necesidad crítica de contar con herramientas seguras y efectivas para el control de plagas, alternativas a los insecticidas químicos; entre ellas destaca el interés en usar plantas tóxicas como agentes de biocontrol (Sauka y Benintende, 2008).

Plantas toxicas.Las plantas tóxicas son aquellas que poseen un riesgo serio de enfermar, herir o dar muerte a los seres humanos o animales. En la actualidad existe una necesidad de conocer los recursos vegetales y poder establecer una relación ser humano-vegetación y esto se ha convertido en una meta, probablemente desde su aparición en el mundo. Dicha relación es notable por la gran diversidad de usos que han sido revelados (Carlini y Grossi, 2002; González y Recalde, 2006). El problema de toxicidad involucra una serie de características como: diferentes tipos de plantas, diversidad en los efectos tóxicos y variación en sintomatología (Moreno et al., 2010).

En México existe escasa información sobre este grupo de plantas. En su mayoría se han realizado estudios referentes a plantas tóxicas relacionadas a la ganadería, ya que esto representa pérdidas económicas a nivel local e inclusive nacional, debido a la ingesta de ellas y envenenamiento de los animales (De la Cruz et al., 2015). Desde el punto de vista práctico Aparicio et al. (2011) señalan que las plantas tóxicas pueden clasificarse en la producción de intoxicación aguda, los que limitan o inhiben el comportamiento óptimo y los factores antinutritivos y las que afectan la reproducción, entre otras.

Las plantas tóxicas tienen características especiales respecto a las moléculas químicas convencionalmente utilizadas para el control de plagas (Fernández et al., 2016). La aplicación de extractos vegetales ha demostrado tener un efecto negativo en especies de importancia económica. Actualmente existe un interés creciente en incluirlas como alternativa a los plaguicidas químicos sintéticos.

Esto ha llevado a la búsqueda de alternativas de control basadas en un manejo integrado del cultivo sin alterar el equilibrio del sistema (Bunch, 1997). Una de estas alternativas es el uso de extractos vegetales que actúan como biocontroladores, debido a la presencia de metabolitos secundarios (Cuttler y Schmutteres, 2011;Ducrot, 2005).

Composicion de las plantas y metabolitos secundarios. García et al. (2010) mencionan que las plantas están compuestas por aceites esenciales, además existen compuestos que son llamados extractos vegetales, los cuales son mezclas complejas de metabolitos secundarios que cubren un amplio espectro de efectos farmacológicos mostrando diversas propiedades biológicas. Las plantas poseen un enorme y desconocido reservorio de sustancias, derivado de sus actividades metabólicas enfocadas a sus sistemas de defensa en contra de microorganismos, insectos y herbívoros. A la fecha sólo se han identificado algunas sustancias simples (tabla 3).

Metabolitos secundarios utilizados como biorracionales contra insectos plaga. Fuente Nava et al. (2012) y Thuille (2003).

Sin embargo, el conocimiento de la diversidad química de estas especies es limitado a nivel mundial, se calcula que se conoce la estructura química de alrededor de 100 000 metabolitos secundarios y podrían existir al menos un millón de ellos en todas las especies que faltan por estudiarse (Montes, 2009).

Sepúlveda et al. (2004) describen que parte de la respuesta de la defensa química contra el daño que ocasionan las heridas y el ataque de microrganismos patógenos en las plantas superiores, es inducir la síntesis y acumulación de compuestos de bajo peso molecular, conocidos como metabolitos secundarios. Por otro lado, la mayoría de los metabolitos secundarios conocidos tienen algún tipo de actividad, llámese actividad antibacteriana, antioxidante o anticancerígena, entre otras (Almaraz et al., 2010).

Bioinsecticidas. Hernández et al. (2007) mencionan que las plantas son capaces de protegerse de las plagas por sí mismas, a partir de que sintetizan una gran variedad de metabolitos secundarios relacionados con los mecanismos de defensa. Para obtener dichos metabolitos es necesario llevar a cabo el proceso adecuado que permita obtener los metabolitos secundarios de los extractos vegetales; se pueden obtener extractos acuosos o polvos y utilizar otros disolventes para obtener diferentes compuestos, según su polaridad.

En los últimos años, las empresas fitosanitarias han prestado atención a productos de origen natural como fuente para el desarrollo de nuevos insecticidas, tanto en la diversidad de estructuras químicas, como en el modo de acción (Rivero, 2012; Pascual, 1998). Las empresas productoras de agentes de control biológico se localizan en 25 entidades del país, siendo su distribución por zonas (figura 3).

Figura 3.

Distribución de Empresas productoras de control biológico distribuidas en México.

Algunas de las ventajas que presentan los insecticidas de origen vegetal es que son biodegradables opuesto a sus contrapartes sintéticas, son de disponibilidad inmediata y de bajo costo. Además, los resultados de investigaciones recientes han demostrado que los insecticidas botánicos no afectan la fauna benéficas (Parra et al., 2007).

Los extractos vegetales cubren un amplio espectro de efectos farmacológicos mostrando diversas propiedades como antiinflamatorios, antioxidantes, anticancerígenos y otras actividades biológicas que se reportan como biocidas en contra de una amplia gama de microorganismos, como bacterias, hongos, virus, protozoarios, insectos y plantas (García et al., 2010).

Pérez y Lannacone (2006) han señalado que los bioensayos se emplean para estudiar las propiedades biocidas de las diferentes partes de las plantas (raíces, corteza, hojas, frutos, flores, etc.), la eficacia de los diferentes extractos y formulaciones y el modo de acción de los ingredientes activos. Los bioensayos deben ser altamente sensibles a las sustancias bioactivas, fáciles de manipular, baratos, de amplio espectro y dar rápidos resultados.

En la actualidad, se han realizado estudios sobre el uso de agentes entomopatógenos y plantas tóxicas aplicados sobre plagas. El principal entomopatógeno utilizado sobre diversos cultivos es la bacteria Bacillus thuringiensis para el control del gusano cogollero del maíz Spodopterafrugiperda (J.E. Smith), abarcando cerca del 74% del mercado, los hongos 10%, los virus 5% y otros el 11%. Además, Temez et al. (2001) mencionaron que en México el empleo de Bacillus thuringiensis para control de plagas en campo es de un 4% al 10% del total de insecticidas, así como la producción y el empleo de diferentes hongos entomopatógenos y organismos. En cuanto al uso del hongo Beauveria bassiana (Bálsamo) éste se ha aplicado contra el gorgojo del frijol Acanthoscelides obtectus (Say), así como diversos géneros entre ellos Lepidóptera, Coleóptera, Hemíptera, Ortóptera y Díptera (Nava, 2012).

Hoy en día existen alrededor de 2 400 plantas que son utilizadas como bioinsecticidas (Villavicencio et al., 2010), las más comunes son: higuerilla (Ricinus communis), paraíso (Melia azedarach) y nim (Azadirachta indica). También, se han obtenido extractos vegetales en base a la creación de insecticidas orgánicos (Rodríguez y Chico, 2012).

Como se puede observar existen estudios relacionados con los insecticidas orgánicos, sin embargo se encuentran direccionados a cuestiones agrícolas, por lo que se puede afirmar que en el sector forestal se necesita un nuevo enfoque a la sanidad del bosque. Debido a lo anterior es necesario comenzar con el análisis de metabolitos secundarios que permitan llevar a cabo el manejo adecuado de las plagas forestales. Esto debe de considerarse como prioritario, debido a que los ecosistemas forestales albergan grandes cantidades de flora y fauna que benefician directamente al ser humano.

En base al análisis realizado, cabe resaltar que existe un problema grave respecto a la resistencia de los insectos a insecticidas para controlar sus poblaciones. El riesgo ambiental que presentan los plaguicidas químicos es de amplio espectro por lo que es necesario desarrollar tecnologías para la elaboración de nuevas fórmulas biodegradables como la creación de bioinsecticidas que sean parte del control biológico de plagas forestales. Los insecticidas naturales a partir de extractos vegetales constituyen una interesante alternativa de control de insectos, sin embargo, sólo se han evaluado pocas plantas en relación a la fuente natural que ofrece el planeta, por lo que las perspectivas futuras en investigación, son aún mayores.

Para la atención oportuna de las contingencias fitosanitarias del sector forestal, se deberá establecer una coordinación con las instituciones federales, municipios y silvicultores buscando definir conjuntamente las acciones de prevención y combate de plagas y enfermedades forestales.

Literatura citada

ALONSO, A. y CASTRO, D.P. 2015. Las invasiones biológicas y su impacto en los ecosistemas. Ecosistemas 24(1):1-3.

ALMARAZ, A.N.; ÁVILA, R.J.A.; DELGADO, A.E.; NARANJO, J.N. y HERRERA, C.J. 2010. El metabolismo secundario de las plantas, un nuevo concepto. UBAMARI 44:33-42.

ALVARADO, R.D.; SAAVEDRA, R.L.; HERNÁNDEZ, DE LA R.L.; GÓMEZ, G.A.; HERNÁNDEZ, T.; VILLA, C. J.; QUIROZ, R.D. y FLORES, H.R. 2017. Indicadores de salud forestal en México: cambio climático y degradación forestal. Innovación Forestal. 8. México. pp 5.

APARICIO, M.J.M.; PAREDES, V.M. y MOREJON, A.J. 2011. Las plantas tóxicas en Nicaragua ¿Pueden ser una amenaza al desarrollo ganadero? Nicaragua. UNA. 5 p.

ARGUEDAS-GAMBOA, M. 2006. Clasificación de tipos de daños producidos por insectos forestales. Segunda parte.RFMK 3(9):1-8.

BADII, M. y GARZA, A.V. 2007. Resistencia en Insectos, Plantas y Microorganismos. Universidad Autonoma de Nuevo León. 10 p.

BADII, M. y LANDEROS, G. 2007. Plaguicidas que afectan a la salud humana y la sustentabilidad. UANL. Monterrey N.L. 15 p.

BAUTISTA, V.E.; RESENDIZ, M.F.; SANDOVAL, C.L.; OLVERA, C.L.; MORENO, S.F.; GUTIÉRREZ, G.L. y CEDEÑO, S.O. 2002. Diagnóstico santiario de los Bosques del Distrito Federal, Mexico. Revista Ciencias Forestales 27(91):7-26.

BARRERA, J.F. 2007. Manejo Holístico de las plagas: Más allá del MIP. XXX Congreso Nacional de Control Biológico-Simposio del IOBC, Mérida, Yucatán. 18 p.

BISSET, J.A. 2002. Uso correcto de insecticidas: control de la resistencia. In: revista Cubana Med Trop 54(3):202-219.

BRECHELT, A. 2004. Manejo Ecológico de Plagas y Enfermedades. Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina. República Dominicana. 36 p.

BOURGUET, D.; GENISSEL, A. and RAYMOND, M. 2000. Insecticide resistance and dominance levels. J. Econ. Entomol. (93):1588-1595.

BUEDO, E. 2014. Daños para la salud y factores que influyen. Criterios de prevención del riesgo. Conducta a seguir en caso de intoxicación por plaguicidas. Unidad didáctica. Argentina. 15 p.

BUNCH, R. 1997. Principios de la Agricultura Orgánica. Hoja a Hoja (Costa Rica) 20. pp: 2-6.

CARLINI, R.C. and GROSSI, D.M.F. 2002. Plant toxic proteins with insecticidal properties. A review on their potentialities as bioinsecticides. Elsevier 40 (11):1515-1539.

CADAHIA, D. y ROBREDO, F. 1985. Combate de plagas y enfermedades Forestales. Bol. Serv. Plagas 11:261-273.

CHAPELA, F. 2012. Estado de los bosques en México. México, D.F. 217 p.

CONAFOR. 2013. Anuario estadístico de la producción forestal 2013. México. D.F. 285 p.

CONAFOR. 2016. La entomología Forestal en México. México, D.F. 30 p.

CUTTLER, P. y SCHMUTTERES, H. 2011. Natural pesticides from the Neem seed and other plants. J. Ethnopharmacology 333:11-19.

DE LA CRUZ, M.I.; VIBRANS, H.; LOZADA, L.; ROMERO, M.A.; AGUILERA, G.L. y RIVAS, M.V. 2015. Plantas ruderales del área urbana de malinalco, estado de México, México. Botanical Sciences 93(4):907-919.

DUCROT, P.H. 2005. Organic chemistry´s contribution to the understanding of biopesticida activity of natural products from higher plants. pp. 47-58. In: Regnault, R.C.; B.J.J. Philogene and C. Vincent (eds.). Biopesticides of plant origin. Lavoiser and Intercept, Ltd., Paris and Andover. 313 p.

FAO. 2000. Situación de la actividad forestal en México. St. Andrews, New Brunswick, Canadá, 12-16 de junio de 2000. 7 p.

FAO. 2002. Recursos Genéticos Forestales. Estado de la Diversidad Biológica de los Árboles y Bosques en el Sur y Sureste de México. 79 p.

FAO. 2011. Los plaguicidas, en cuanto contaminantes del agua. Departamento de Desarrollo sostenible. México D.F. 34 p.

FAO. 2013. Estudio de tendencias y perspectivas del sector forestal en América Latina. Departamento de Montes. 22 p.

FERNÁNDEZ, O.; SANDOVAL, M.F.; SANABRIA, E.M. y VÁZQUEZ, C. 2016. Efectividad in vitro del extracto etanólico de Cymbopogon citratus (D.L.) Stapf y hexythiazox sobre Raoiella indica Hirst. ISSN 0718-3429. Scielo. Arica Chile. 8 p.

FERRER, A. 2003. Pesticide Poisoning. Intoxicación por plaguicidas. Anales Sis San Navarra, Pamplona. 17 p.

FREEMARK, K. and BOUTIN, C. 1995. Impacts of agricultural herbicide use on terrestrial wildlife in temperate landscapes: A review with special reference to North America. Agr. Ecosystems Environ. 52(2):67-91.

GARCÍA, N.R. 2010. Deterioro, restauración y fomento forestal. México D.F. 17 p.

GARCÍA, L.C.; MARTÍNEZ, R.A.; ORTEGA, S.J.L. y CASTRO, B.F. 2010. Componentes químicos y su relación con las actividades biológicas de algunos extractos vegetales. Revista Química Viva 9(2):86-96.

GEREZ, F.P. and PINEDA, L.M.del.R. 2011. Protected areas, forests, degradation, forest management, REDD, Veracruz. Rev. Madera y Bosques 13:7-23.

GONZÁLEZ, Y. y RECALDE, L. 2006. Plantas tóxicas de asunción y gran asunción. Rojasaina 7(2):79-89.

GONZÁLEZ, A.C.A.; ROBLEDO, M.M.de.L.; MEDINA, D.I.M.; VÁZQUEZ, F.J.B.; GIRÓN, P.M.I.; QUINTANILLA, V.B.; OSTROSKY, W.P.; PÉREZ, H.N.E. y ROJAS, G.A.E. 2010. Patrón de uso y venta de plaguicidas en Nayarit, México. In Rev. Contaminación Ambiental 26(3):221-228.

HERNÁNDEZ, L.A.N.; BUATISTA, B.S. y VELAZQUÉZ, M.G. 2007. Prospective of plant extracts for controlling postharvest diseases of horticultural products. In Rev. Fitotecnia Mexicana 30(2):119-123.

INEGI. 2017. Anuario estadístico y geográfico por entidad federativa, 2016. http://internet. contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos//prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/AEGPEF_2016/702825087357.pdf

LEIJA, L.E.; REYES, H.H.; FORTANELLI, M.J. and PALACIO, A.G. 2011. Current status of cloud forest in the state of San Luis Potosí, Mexico. Universidad Autónoma de Aguascalientes. In: Revista Investigación y Ciencia 53:3-11.

MONTES, B.R. 2009. Diversidad de compuestos químicos producidos por las plantas contra hongos fitopatógenos. Revista Mexicana de micología 29:73-82.

MORENO, M.S.; DENOGEAN, B.F.; MARTÍN, R.M.; IBARRA, F.F. y BALDENEGRO, C.A. 2010. Efecto de las plantas tóxicas para el Ganado sobre la producción pecuaria en Sonora. Revista Mexicana de Agronegocios 26:179-191.

NAVA, P.E.; GARCÍA, G.C.; CAMACHO, B.J.R. and VÁZQUEZ, M.; El, L. 2012. Biopesticides: An option for biological control pest. Revista Ra Ximhai Universidad Autónoma Indígena de México 8(3):17-29.

PASCUAL, V.M.J. 1998. Repelencia, inhibición del crecimiento y toxicidad de extractos vegetales en larvas de Tribolium castaneum Herbst. (Coleóptera: Tenebrionidae). Boletín de Sanidad Vegetal Plagas, 24: pp. 143-154.

PARRA, H.J.; GARCÍA, P.C. y COTES, T.J.M. 2007. Insecticidal activity of vegetal extracts on Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) dengue vector in Colombia. Revista CES MEDICINA 21 (1):47-54.

PÉREZ, D.D. y LANNACONE, O.J. 2006. Efectividad de extractos botánicos de diez plantas sobre la mortalidad y repelencia de larvas de Rhynchophorus palmarum L., insecto plaga del pijuayo Bactris gasipaes Kunth en la Amazonía del Perú. Agricultura Técnica 66(1):21-30.

POHLAN, J.; SOTO, L. y BARRERA. 2006. Manejo holístico de plagas: Hacia un nuevo paradigma de la protección fitosanitaria. Aachen, Shaker Verlag. pp. 61-81.

PUERTO, R.A.; SUÁREZ, T.S. and PALACIO, E.D. 2014. Effects of pesticides on health and the environment. Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología (INHEM). La Habana, Cuba. Revista Cubana de Higiene y Epidemiología 52(3):372-387.

RIVERO, M. 2012. Manual para la aplicación fitosanitaria Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Buenos Aires, Argentina. 104 p.

ROCHA, H.M.; RODRÍGUEZ, C.D. and CANTOR, F. 2018. Background and perspectives of the integrated management of Tuta absoluta Meyrick 1917 (Lepidoptera: Gelechiidae). Revista Facultad Ciencias Básicas 14(1):1-9.

RODRÍGUEZ, L.M. and CHICO, R.J.; 2012. Antifungal effect of ethanol-extract of Datura stramonium on Fusarium oxysporum and Stemphylium vesicarium, disease-producing fungi in Asparagus officinalis from Moche, Trujillo (Peru). Revista Científica de la Facultad de Ciencias Biológicas Universidad Nacional de Trujillo 32(1): 56-103.

SABILÓN, A. y BUSTAMANTE, M. 2005. Evaluación de extractos botánicos para el control de plagas del tomate (Lycopersicon esculentum Mill). CEIBA 36(2):179-187.

SAGARPA. 2010. Estudio sobre uso y manejo de agroquímicos. Secretaría de Fomento Agropecuario. Baja California. México. 39 p.

SAUKA, D.H. y BENINTENDE, G.B. 2008. Bacillus thuringiensis: generalidades: Un acercamiento a su empleo en el biocontrol de insectos lepidópteros que son plagas agrícolas. Revista argentina de microbiología 40(2):124-140.

SEMARNAT. 2009. Restauración de ecosistemas forestales. 1ra Edición. Jalisco-México. 69 p.

SEMARNAT. 2012. Informe de la situación actual del medio ambiente en México. 1ra Edición. México. 96 p.

SEMARNAT. 2013. Segundo informe de labores. México. 170 p.

SEMARNAT. 2017. Recursos Forestales. Indicadores edición. México. 170 p.

SEPULVEDA, J.G.; DUCOING, P.H. y SOSA, R.M. 2004. La Participación de los Metabolitos Secundarios en la Defensa de las Plantas Revista Mexicana de Fitopatología 21(3):355-363.

SOSA, G.N.; VELÁZQUEZ, A.; AYALA, O.D.A.; BOCCO, G. y GOPAR, M.F. 2017. Implementation of Forest Condition Index (FCI) as an input for the design of forest public policies in Mexico. Instituto de Geografía UNAM. México. pp. 74- 86. DOI: dx.doi.org/10.14350/rig.53915.

TEMEZ, G.P.; GALAN, W.J.L.; MEDRANO, R.H.; GARCÍA, G.C.; RODRÍGUEZ, P.C.; GÓMEZ, F.R. y TAMEZ, G.R. 2001. Bioinsecticidas: Su empleo comercialización y producción en México. Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, Nuevo León. Revista Ciencia 4(2):143-152.

THUILLE, N. 2003. Bactericidal activity of herbal extracts. In t. J. Hyg. Environ. Health 206:1-5.

UACH. 2015. Prácticas Seguras en el Sector Forestales. STPS. México-Texcoco. 20 p.

VILLAVICENCIO, N.; PÉREZ, E.M.A. y GORDILLO, M.A.J. 2010. Plantas tradicionalmente usadas como plaguicidas en el estado de Hidalgo, México. Polibotánica (30):193-238.