Estudio exploratorio en torno a la autopercepción del habla en contexto rural por parte de los habitantes rurales de la Provincia de Melipilla*

An Exploratory study on speech self-perception in a rural context by rural inhabitants of the Province of Melipilla

Estudio exploratorio en torno a la autopercepción del habla en contexto rural por parte de los habitantes rurales de la Provincia de Melipilla*

Lengua y Habla, núm. 21, pp. 1-18, 2017

Universidad de los Andes

Resumen: El presente estudio sociolingüístico tiene por objetivo principal analizar el proceso de transformación por el que atraviesa el paisaje rural y, por tanto, la sociedad rural como contexto de estudio del español hablado en diversas localidades rurales de la Zona Central de Chile. Como se sabe el paisaje rural de Chile en el siglo XXI aún está en proceso de desestructuración y reconstrucción de la ruralidad (Rodríguez y Salas 2004), razón por la cual fue necesario precisar de qué manera esta realidad incide en los estudios de las hablas rurales de la sociedad chilena. Como una primera aproximación se aplicó una encuesta de autopercepción de la sociedad rural a 25 habitantes rurales de la Provincia de Melipilla, Región Metropolitana. Los resultados de la encuesta confirmaron que los habitantes de estas localidades rurales poseen un “sentimiento” de semirruralidad, lo que se había observado previamente mediante entrevistas semidirigidas realizadas a 40 informantes para un corpus de Habla Rural de la Zona Central. Los datos muestran que un 50% de los encuestados cree que su modo de vida es semirrural y un 59% que su habla es semirrural, esto nos permite proponer que para los estudios sociolingüísticos el concepto habla rural ya no es operativo.

Palabras clave: sociedad rural, hablas rurales, semirruralidad, sociolingüística.

Abstract: This study aims at analyzing the transformation process of rural contexts, and more specifically, the rural society as the study context of the Spanish language spoken in the Central Region of Chile. It is known that the Chilean countryside is still under the process of deconstruction and reconstruction of rurality during the 21st century (Rodríguez & Salas 2004). Then, it was necessary to specify how this changing condition affects studies on rural speech studies. A self-perception survey of rural society was applied to twenty-five people living in Melipilla, a province of the Metropolitan Region of Santiago, Chile. The results show that study informants have a “feeling” of being semi-rural. This was also observed in previous results of a study using semi-conducted interviews to forty informants included in a corpus of rural Spanish at the Central Region of Chile. Thus, 50% informants think their lifestyle is semi-rural, while 59% state their oral Spanish is semirural. The study results help us to determine that the concept Rural Speech is no longer operational.

Keywords: rural society, rural speech, semirurality, sociolinguistics.

1.INTRODUCCIÓN

En el marco de una investigación sobre la descripción socioentonativa del español chileno hablado en localidades rurales de las regiones de Valparaíso (V), Metropolitana y O´Higgins (VI), se realizó un estudio auxiliar de percepción sociolingüística a una muestra de habitantes pertenecientes a localidades rurales de la Provincia de Melipilla, las que se encontraban próximas a su capital homónima. Se propuso como objetivo central describir las entidades sociales que conforman estas comunidades en contexto rural y comprobar lo complejo que es adoptar el HABLA RURAL como objeto de estudio, debido a la complejidad social y cultural que existe en las zonas rurales, asunto que repercute directamente en la realidad sociolingüística de sus habitantes.

El concepto de hablarural se postula aquí como no operativo para los estudios de descripción lingüística, ya que lo rural no forma parte del objeto o hecho de investigación lingüística per se, sino que es un contexto más de investigación el que podría o no explicar el comportamiento lingüístico de las variedades relacionadas con este. Es por ello que no se cree posible describir una realidad de habla homogénea, como lo sería el habla rural; ni asumir la creencia de que las sociedades que viven en contexto rural se sienten rurales por naturaleza o que a sus integrantes les cabe el adjetivo rural por antonomasia, sino, más bien, aproximarse a la descripción actualizada de un español chileno hablado en el contexto de una sociedad rural compleja en la que convergen diversos factores que en su conjunto la distinguen de otras sociedades como la urbana.

En base a la reflexión anterior surgió la necesidad de respaldar las bases epistémicas que subsumían el presente postulado, motivo por el cual, desde una perspectiva más sociológica que lingüística, se volvió la mirada a las descripciones del entorno rural y a las características antropológicas del mismo; las que fueron registradas en el trabajo de campo y a partir de las cuales se propuso para las localidades en contexto rural, ubicadas en la Provincia de Melipilla, una descripción de comunidades sociales formalizada de la siguiente manera:

-

a. Hombres y mujeres que viven en casa propia (generalmente heredada) o de sus padres, que no tienen parcela y que trabajan como temporeros o cuidadores de animales.

-

b. Hombres y mujeres que trabajan la agricultura o la crianza de animales, los todavía llamados campesinos, quienes nacieron y se criaron en el campo como trabajadores agrícolas y/o ganaderos. Ellos cuentan con casa y parcela propias para el cultivo de sus productos o crianza de sus animales.1

-

c. Hombres y mujeres dueños de fundo, donde siembran y crían animales (se dedican a la actividad del rodeo, es decir, son los llamados “guasos corraleros”). La mayoría de las veces tienen mucho contacto con la ciudad y han cursado todos sus estudios escolares y, en algunos casos, universitarios; algunas personas de este tipo de comunidad van a la ciudad para estudiar carreras como Agronomía, Medicina veterinaria, etc. y, luego, regresan a vivir una vida en el campo.

-

d. Hombres y mujeres que, de la ciudad, llegaron a vivir al campo en busca de una mejor calidad de vida pero que no han abandonado sus trabajos ni quehaceres urbanos.

-

e. Hombres y mujeres urbanos que llegaron a vivir al campo en busca de una mejor calidad de vida y que abandonaron sus trabajos y quehaceres urbanos por alguna actividad rural.

Se ha decidido incluir a las comunidades (d) y (e) como parte de esta descripción de la sociedad rural, ya que el proceso migratorio ciudad-campo va en aumento (Cfr. Instituto Nacional de Estadísticas).2

Para comprobar que la descripción presentada en entidades sociales diversas es el reflejo de una sociedad rural compleja emergente, se aplicó una encuesta de autopercepción de la sociedad rural a habitantes rurales de la Provincia de Melipilla. Junto con esto se quiso comprobar si los sujetos encuestados distinguían entre lo urbano, lo rural y lo semirrural, esto último con el fin de analizar si estos sujetos podrían configurar unos límites entre estos contextos y, a su vez, relacionar de manera simbólica cada ámbito con un tipo de habla.

2. PRECISIONES CONCEPTUALES EN TORNO AL ESPACIO RURAL ACTUAL

Resulta innegable que la realidad del ESPACIO RURAL ha cambiado pues, como afirma Armijo (2000), las transformaciones territoriales acontecidas tanto en Chile como en América Latina se enmarcan en el contexto mundial de la transnacionalización: “(L)as macroestructuras del nuevo sistema mundo han incentivado la neo-modernización del mundo rural chileno” (2000:1).

Hoy en día, las relaciones campo-ciudad se contextualizan en una dinámica de factores que penetran los límites de la clásica dicotomía urbano/rural –de lo simple y lo complejo–, variables propias de la modernización que reconfiguran la agricultura chilena: aceleración tecnológica, la concentración financiera y la difusión inmediata de la información; con ello, el agrobusiness actúa como impulsor de cambio mientras que el escenario de la economía campesina e itinerarios locales pierde influencia (ibid.).

Es así que la postura actual de la investigación frente al espacio rural ha dado un giro pues, considerando la reflexión anterior, resulta efectivo asumir “la ruralidad como un contexto de estudio más que como un objeto, (…)” (Rodríguez y Salas, 2004: 1).

Junto con esto, es de relevancia asumir la refiguración de las comunidades rurales, lo que conlleva a actualizar el concepto de COMUNIDAD, ya que, bajo el paradigma de los estudios de ruralidad en la sociedad global, adoptado en la presente investigación, resulta caduco entender que las comunidades rurales sean hoy un espacio cerrado, homogéneo y cohesionado (ibid.).

Así las cosas, se evidencia que la espacialidad junto con la temporalidad funcionan como factores refigurativos constantes; en virtud de ello, se viene sosteniendo que “la integración del mundo rural a la economía global ocurre de modo correlativo a la desarticulación espacial, que es una de las consecuencias geográficas más evidentes de las nuevas formas de crecimiento económico” (Kayser B., 1973 apudArmijo 2000: 2). Para el caso de Chile, en la Región Metropolitana (R. M.), se han descrito importantes conflictos internos entre la agricultura campesina o familiar y la empresa agroexportadora; escenario que ha generado un agudo problema de desaparición de las unidades socioproductivas y la venta de tierras3 campesinas a inmobiliarias (ibid.).

Otro factor relevante de movilidad espacial ha sido el crecimiento de las ciudades menores de la Región Metropolitana, considerando que la superficie total de la R. M. es de 15.349.0 Km2 y que de esta 599.8 Km2 corresponden a superficie urbana, incluidas la metrópolis y el resto de la ciudades menores, y que el 14.749.2 Km2 corresponde a superficie rural. Entonces, Armijo arguye que el crecimiento de estas ciudades está vinculado al proceso de desruralización que se asocia a un dinamismo del sector frutícola exportable y a las consecuentes transformaciones internas del hábitat rural (2000: 12). También es común la tendencia hacia la agrupación en el asentamiento de la población campesina, puesto que a las empresas agroexportadoras no les interesa contar con empleadores que residan en su interior versus la clásica realidad del pasado latifundio.

Junto con lo anterior, la citada autora explica la situación de las agrupaciones campesinas que experimentan procesos de descampesinización, mediante la venta de sus parcelas; por lo general, estas se reubican como allegados a la periferia de las ciudades menores. Además, existe “una población flotante de campesinos sin tierras, cuyo asentamiento se daría en estas periferias urbanas o bien han dado origen a poblados rurales” (2000: 12), desde aquí concluye que la población activa rural tiene más bien un carácter “rururbano” por tratarse de una vinculación laboral agrícola.

Como vemos, el sistema mundo rural hoy vive un proceso en doble flujo: uno que puede sacar del contexto rural a los propios actores rurales y otro que incorpora al contexto rural actores urbanos, quienes transportan a nivel cognitivo realidades espaciales urbanas lo mismo que urbanizantes.

2.1. Espacialidad: entre lo físico, lo social y lo simbólico-cognitivo

Desde una perspectiva sociolingüística se cuenta con los conceptos de espacio, clase social y modo o estilo de vida como variables sociales que regulan y comúnmente determinan la realidad lingüística de los grupos sociales. Por ello se establecerá una relación entre estos factores teniendo como eje central la espacialidad.

Como se sabe, el lenguaje es dinámico por esencia y ese dinamismo se manifiesta con mayor rapidez en la oralidad; si a ello se le agrega el que esta oralidad refleja necesariamente aspectos propios de los entornos sociales en que el lenguaje tiene su manifestación más distintiva y diferenciadora, el resultado es una dinámica estable de variaciones sociolingüísticas.

Asimismo, la estratificación de los grupos sociales también es dinámica y se va construyendo constantemente tanto en el eje temporal como en el eje espacial. Junto con esto, se ha propuesto la espacialidad como un factor fundamental en los estudios sociolingüísticos contemporáneos (Hernández Campoy 1999, Britain 2002). Por su parte Caravedo (1987, 1998) ha ofrecido una conceptualización progresiva de la espacialidad: en una primera instancia, propuso el concepto de espacio geosocial para precisar que los espacios geográficos se subentienden como un escenario cuyo verdadero contenido es la sociedad cambiante; en otra más contingente, propone el de espacio mental para señalar que los espacios, aunque realidades materiales, no tienen el mismo valor ni las mismas características para todos los seres humanos (2001a/b, 2002, 2012: 7). Bajo este postulado se instala la teoría de las ciudades vistas como espacios mentales, puesto que los espacios ya no son vistos como simples territorios de asentamiento humano, sino que alcanzan un valor simbólico.

De este modo, este locus posee delimitaciones físicas (zonas centrales, periféricas y microespacios como los barrios) que se definen en relación con sus habitantes y con el significado asignado a lo central y a lo periférico, el que no es igual en todas las ciudades. Por ejemplo, Caravedo explica que para algunas ciudades el centro es un espacio de mayor prestigio así como de concentración de la riqueza económica y cultural de la sociedad; para otras, los grupos de las clases altas se alejan progresivamente del centro de la ciudad y se instalan en zonas cada vez más alejadas; así, estos espacios pueden adquirir dobles valores en la medida que, por ejemplo, en el último caso se genera una extraña vecindad entre sectores opuestos, pues estas zonas alejadas del centro son a su vez espacios periféricos que alojan a otros grupos de sectores bajos o grupos de migrantes. Es en este sentido que la autora postula que “las ciudades son espacios mentales en tanto construcciones que, si bien tienen como referente la ciudad en el sentido físico, incluyen significados de diverso orden.” (ibid: 8). Este concepto se puede desplazar a otros ámbitos como el rural, puesto que hoy en día los paisajes rurales se han ido reconfigurando debido al síntoma generalizado de globalización que se vive en el siglo XXI.

Así también, desde la dialectología se han descrito las variedades lingüísticas según el espacio geográfico en el que estas se desarrollan. A través de este factor no solo se ha situado geográficamente a variedades lingüísticas determinadas, sino que, además se ha podido señalar la mayor o menor complejidad de los usos lingüísticos que ocurren en los diferentes sistemas sociales que habitan las diferentes zonas en estudio. A esto mismo se refería Manuel Alvar cuando aseguraba que “frente a la dialectología tradicional –diatópica– vamos descubriendo una serie de estratos que permiten hablar de una dialectología vertical o diastrática. (…) Con ello salimos del marco estrictamente dialectológico para entrar en el de la realidad social.” (1983: 80)

Bajo criterios similares, Caravedo sostiene que el espacio es un factor social relevante que debe caber dentro del conglomerado de factores externos que interesa correlacionar con los hechos lingüísticos variables; puesto que el espacio va más allá de la dimensión geográfica contenedora de dialectos, es un factor que informa sobre lo social y lo simbólico-cognoscitivo. Según sostiene, esta idea del espacio en su doble contenido se ve reflejada en la actitud sociolingüística de los hablantes, pues:

(…) sabemos que los hablantes de una lengua tienen una percepción más amplia del espacio (sea de tipo suprarregional, nacional o incluso transnacional), y que la variación diatópica aparece como inmediatamente reconocible por todos. Los individuos desarrollan en general una percepción muy refinada de lo propio y de lo ajeno que hace inmediatamente diferenciable, incluso para el hablante común, la modalidad que no es del lugar. (2004: 1122)

El espacio, en tanto contenido social, representa el carácter colectivo del lenguaje, “y no necesariamente de modo específico a los diferentes estratos o clases sociales.” (2004: 1123); es intrínsecamente social porque señala (o sitúa) a las diversas sociedades que habitan dentro de ciertos límites geográficos. Al mismo tiempo, en tanto contenido simbólico-cognoscitivo, informa sobre la manera como el hablante conceptualiza el espacio en donde habita o convive, asignándole un significado que algunas veces alcanza un valor simbólico; por tanto, “es la base cognoscitiva de la que parte el hablante, la cual guía su percepción y orienta la variabilidad” (2004: 1127).

De este modo, el espacio pasa de ser considerado una categoría física y objetiva a ser una categoría cognoscitiva y subjetiva, lo que se manifiesta en las conceptualizaciones de los hablantes, las que algunas veces son estereotípicas de los pobladores en relación con valores negativos, ya que no hay “espacios neutros para sus pobladores” (2004: 1125). Así, la propuesta es considerar el factor espacio como una variable dependiente de lo social con la funcionalidad de contribuir a la caracterización de los propios hechos variables que se investiguen.

Es sabido que los espacios evolucionan con el correr del tiempo, razón por la cual es necesario considerar la posibilidad de su transformación interna a partir de la movilidad de sus habitantes, más aún si se piensa en los grandes cambios demográficos que ocurren en las sociedades, esto es, las migraciones, siempre consideradas “como procesos masivos de desplazamiento que generan la desocupación de unas zonas y la sobrepoblación de otras” (2004: 1124). Por supuesto, no resulta relevante solo la migración externa, sino también la interna –entendida como los desplazamientos dentro del ámbito nacional– en la medida que transcurre el tiempo pueden producir importantes transformaciones, además de nuevas modalidades lingüísticas o derivadas (Caravedo, 1996, 1999). Es así que en cada grupo social existen diferentes principios de relación construidas en base a motivaciones diversas, algunas veces desprendidas de “evaluaciones en las que la procedencia del individuo ocupa un lugar central” (2004: 1127).

El caso por todos conocido es la migración campo-ciudad la que caracteriza a las comunidades de habla por su heterogeneidad lingüística de dialectos en contacto, así es que al considerar la variable procedencia se conoce el origen de los usos estudiados; si estos son urbanos o rurales (Moreno Fernández 2009, López Morales 2004). Del mismo modo, hoy en día, se puede analizar la migración ciudad-campo en varias localidades rurales muy cercanas a los grandes centros urbanos, hecho que también contribuye a la heterogeneidad lingüística.

De lo anterior se desprende que la mayoría de los factores sociales son dinámicos, porque se constituyen a medida que van ocurriendo, es decir, existe una gradualidad implicada en cada uno de ellos que va variando con el paso del tiempo y con la movilidad espacial. Así las cosas, se ha venido proponiendo una variación sociolectal determinada principalmente por el factor socioeconómico, pero se sabe que este factor ha sido interpretado de diferentes maneras por el simple hecho de que no es el mismo dependiendo de la sociedad con la que se lo relacione y, además, se lo relaciona con otros factores que lo pueden determinar en menor o mayor medida.

Al revisar esta evolución conceptual, primero cabe referenciar la teoría sociológica de Karl Marx (1999 [1867]), la que erige el concepto de clase social como una realidad instituida en función de la propiedad del capital y de los medios de producción: capitalistas y proletariado. Más tarde, aparece la propuesta del sociólogo Max Weber (1964 [1921-1922]) en donde amplía el modelo económico a cuatro tipos de clase: la clase propietaria, la clase administrativa, la clase de los pequeños comerciantes y la clase trabajadora; para lo que asigna como factor distintivo la diferencia de capital que existe entre cada una de ellas. Además de esto, suma las características sociales de habilidad y educación como factores graduales que dan lugar a diferentes posibilidades y oportunidades dentro de un mercado determinado, con lo que incorpora dinamismo a su modelo económico. De acuerdo a esta última idea, la estratificación social es comprendida como una realidad multidimensional en la que actúan diversos factores, entre los que se ha postulado como determinantes: la clase, la ocupación, el estatus y el poder (Gerth 1971, Bendix y Lipset 1972).

Con una visión diferente se encuentra la postura de Højrup (1983), quien concibe la sociedad dividida en diferentes grupos, cada uno de ellos con sus propias características sociales y económicas, además de diferentes modos de vida. Según Milroy y Milroy (1992) este concepto supone que la conducta lingüística está condicionada por una combinación de dos realidades preexistentes: la pertenencia a una red y a una estructura vital determinadas. Además, existen dos tipos de factores que determinan la estructura vital: la actividad que se desarrolle ya sea familiar y/o laboral, junto con el tipo de relación que se mantenga con los individuos del grupo.

En base a esta idea, se proponen tres modos de vida basados principalmente en el tipo de interrelaciones dentro de una comunidad y el sistema de producción al que se relacionan los individuos que la constituyen:

El primero, se define en base a una unidad primaria de producción como, por ejemplo, la agricultura, la pesca y los servicios a menor escala. Además, las relaciones entre compañeros de profesión son cooperativas; la familia está implicada en la producción, gestionando un autoempleo; existe un escaso tiempo libre, puesto que a mayor trabajo aumenta el beneficio económico; por tanto, las redes sociales son densas y múltiples. El carácter ideológico que lo caracteriza es la familia.

El segundo, se define en base al empleo en un sistema de producción que no es controlado por los trabajadores, por tanto, se trabaja para recibir un sueldo y se disfruta de periodos de tiempo libre. En este caso las relaciones laborales se separan del ámbito familiar, existe cierta movilidad laboral además de redes de solidaridad con compañeros y vecinos. El carácter ideológico que lo caracteriza es el ocio.

El tercero, se define en base a la profesión cualificada, capaz de controlar la producción y de dirigir los trabajos de otras personas. Aquí se dedica el máximo de tiempo al trabajo con el fin de ascender en la jerarquía y adquirir más poder; debido a ello, los individuos se caracterizan por demostrar una actitud competitiva con los colegas. En este último caso, el carácter ideológico es el trabajo.

Si bien, los modos de vida descritos recientemente aplican como modelos de macroestructuras de ciertas sociedades, estos no deben suponerse como válidos para todas las sociedades que se investiguen, ya que cada sociedad se constituye de modos de vida y actores sociales diferentes. Así entendido, el enfoque de modos de vida es una herramienta analítica de gran utilidad en los estudios sociolingüísticos, no obstante, requiere de una metodología bajo un enfoque orientado a los actores sociales, lo que supone un trabajo de recolección de usos lingüísticos más allá de la obtención de una muestra representativa en términos cuantitativos, sino, una que pueda ser cualitativamente representativa. Esto último asociado a criterios antropológicos que requiere de un mayor acercamiento a la comunidad bajo estudio y vinculada a los pobladores locales tanto urbanos como rurales.

3. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO

Con el objetivo de conocer mejor la realidad social y sociolingüística de las comunidades en contexto rural, se aplicó una encuesta de autopercepción de la sociedad rural en sujetos pertenecientes a localidades rurales de la Provincia de Melipilla, Región Metropolitana (R.M.) de Chile.

La encuesta permitió conocer la percepción que tienen los pobladores locales, en contexto rural, acerca de la estratificación social de sus comunidades y, además, demostró que algunas de estas personas no se reconocen ni como rurales ni como urbanas, sino que atienden al concepto de semirrural4 propuesto en la encuesta; hecho interesante porque también trasladan esta condición social al plano hablado.

Previo al análisis de los datos, cabe mencionar que la encuesta se divide en dos partes: un ítem en el cual los hablantes registran sus características sociales e individuales: edad, sexo, profesión, actividad –cultivo de tierras, crianza de animales, comercio, otra–, localidad donde vive y tiempo relativo de vida en el campo –cinco años o más–; otro, donde los hablantes indican aquella realidad conceptual que, según ellos, se acerca más a la realidad por la que se les pregunta.

El primer punto de este segundo ítem aborda la percepción que los individuos de localidades rurales tienen acerca del espacio que los rodea, tanto el geográfico como simbólico-cognitivo: “usted considera que la localidad donde vive es urbana, rural o semirrural”; el segundo, aborda la percepción que tienen los sujetos respecto de su modo de vida: “usted considera que su modo de vida es urbano, rural o semirrural”; el tercero, aborda la percepción de los individuos respecto de su propia variedad hablada: “usted considera que su habla es urbana, rural o semirrural”; el cuarto, aborda la percepción que ellos tienen acerca de su identidad con la comunidad rural-campesina: “usted se considera campesino(a)”; el quinto, aborda la percepción que ellos tienen acerca de la estratificación social en sus localidades rurales: “usted considera que en su localidad existen grupos sociales”; y el sexto, aborda la percepción que ellos tienen de su pertenencia a un grupo social específico dentro de la localidad en donde viven: “por favor, lea atentamente la siguiente clasificación por grupos sociales e indique a cuál de ellos pertenece, es decir, indique de cuál de estos grupos sociales usted forma parte”:

-

A. Hombres y mujeres que trabajan la agricultura o la crianza de animales, quienes nacieron y se criaron en el campo como trabajadores agrícolas y/o ganaderos. Cuentan con casa y parcela propias.

-

B. Hombres y mujeres que viven en casa propia (generalmente heredada) o de sus padres, que no tienen parcela y que trabajan como temporeros o criadores de animales.

-

C. Hombres y mujeres que son dueños de fundo, quienes siembran y crían animales (generalmente se dedican a la actividad del rodeo).

-

D. Hombres y mujeres urbanos que llagaron a vivir al campo en busca de una mejor calidad de vida, pero que no han abandonado sus trabajos y ni quehaceres urbanos (van a diario a la ciudad).

-

E. Hombres y mujeres urbanos que llagaron a vivir al campo en busca de una mejor calidad de vida, y que abandonaron sus trabajos y quehaceres urbanos por alguna actividad rural.

Cabe precisar, que estos grupos sociales fueron propuestos por la investigadora, después de las observaciones en terreno de la realidad social que se fue reflejando en las conversaciones sostenidas con pobladores locales en diversos contextos rurales, en entrevista sociolingüística (años 2005-2010), para la recolección de un corpus de habla.5

Por lo mismo, esta propuesta de estratificación social-rural se validó solo en las localidades que fueron consideradas para la recolección del corpus y que pertenecen a la Región Metropolitana, Provincia de Melipilla (provincia poseedora de la mayor población rural de la RM, 60.365 habitantes aprox.).

Figura 1.

Mapa de la Provincia de Melipilla y sus Comunas6

Sería conveniente, por tanto, ampliar la toma de la encuesta a localidades rurales de otras regiones del país que estén configuradas bajo la misma dinámica sociocultural.

Como parte relevante de la metodología, cabe precisar que los sujetos fueron encuestados bajo un sistema de muestreo aleatorio (Moreno Fernández, 2009: 311). Específicamente, un muestreo agrupado y realizado bajo un factor de referencia, puesto que el encuestador, quien fue nuestro contacto, es un Ingeniero en ejecución agropecuario que trabajaba en terreno como vendedor de insumos agrícolas en una Sociedad Agrícola Lechera de la ciudad de Melipilla, quien atendía todos los días (lunes a sábado) a un promedio (diario) aproximado de 100 sujetos de diferentes localidades rurales aledañas a la Provincia de Melipilla y que tenía cercanía con sus clientes al llevar más de 10 años trabajando en esa empresa. Por lo mismo, fue considerado como un actor social relevante dentro de las localidades bajo estudio.

La principal dificultad fue que nuestro contacto nunca había realizado un trabajo como explorador en una investigación de este tipo, por lo que fue necesario realizar una capacitación al respecto, además de entregarle información relevante acerca de los propósitos de la investigación en la que se enmarcaba este estudio auxiliar.

La factibilidad de que las encuestas fueran llevadas a cabo de manera exitosa era alta ya que el encuestador, en medio de su trato laboral con sus clientes, mantenía conversaciones cotidianas que le permitían con facilidad y confianza proponerles responder la encuesta;7 sin embargo, estaba el factor tiempo de los sujetos, ya que estos encuentros ocurrían dentro de la jornada laboral. Por cuestiones de tiempo de nuestro contacto, en dos semanas accedieron 25 personas a responder esta encuesta. Cada persona marcó la encuesta.

El encuestador, previa instrucción de la investigadora, solicitaba la colaboración a una investigación académica y luego recibía la encuesta marcada; él siempre presenció el momento en que los informantes marcaron la encuesta.

Otro motivo por el que se recurrió a esta modalidad, fue que la investigadora ya había realizado entrevistas en esas mismas localidades y se corría el riesgo de que algún informante de la encuesta hubiera sido entrevistado por ella, que la reconociera y asociara la encuesta a esa experiencia anterior. Esto no era recomendable porque en la entrevista sociolingüística uno de los temas de conversación entre entrevistadora y entrevistado era la dicotomía campo/ciudad.

Respecto a la descripción de la muestra es relevante considerar, en primer lugar, que se contó con una muestra pos estratificada de 25 sujetos de los cuales uno de ellos no vivía en una localidad rural, por tanto, no fue considerado dentro del universo de sujetos rurales reduciendo así el número de encuestados. Segundo, de los 24 sujetos considerados un 75% son hombres y un 25% son mujeres; en cuanto a la etapa generacional un 71% corresponde al rango de 36-55 años, un 21% al rango de 18-35 y un 8% al rango de 56 o más; acerca de la actividad que desarrollan, un 56% se dedica al cultivo de tierras, un 19% a la crianza de animales, un 13% a otra actividad8 y un 12% al comercio. Tercero, en la muestra se registraron 11 localidades rurales de la Provincia de Melipilla más una localidad perteneciente a la Provincia de San Antonio, V Región. Este último informante fue considerado válido porque su vida se desarrolla entre la localidad de Leyda y Melipilla (a 26,8 Km de distancia y un tiempo de viaje aproximado de 30 minutos) pues esta es la ciudad en donde suele encontrar todo lo que necesita, no San Antonio que es una ciudad muy pequeña, a pesar de ser una ciudad-puerto. Por lo que se considera parte de esta comunidad de habitantes.

Los factores instrucción educacional y profesión algunas veces son anulados frente al factor ocupación, pues en las zonas rurales lo que tiene importancia social es la actividad que desempeñan los sujetos, que no siempre se condice con la profesión o el nivel de instrucción educacional: por un lado, algunos indicaron una profesión como Técnico agrícola o Ingeniero agrónomo, agropecuario, industrial, etc., no obstante, se dedican al “cultivo de tierras” o a la “crianza de animales” de manera independiente –a baja y gran escala– y son reconocidos como “pequeños agricultores”, en el primer caso, o como “exportadores”, en el segundo. Por otro lado, hubo quienes registraron como profesión su ocupación: “agricultor” o “chofer”; ellos no asocian el concepto de profesión con una instrucción formal previa, sino con una experiencia importante en el “cultivo de tierras” o “la conducción de vehículos”9, por lo mismo, son considerados por toda la comunidad como “agricultores” o “choferes” profesionales.

Así también, la sociedad rural bajo estudio se caracteriza por distinguir a sus habitantes por la actividad que desarrollan, pues la mayoría de las personas se definen en el campo por su ocupación y esta condición social los sitúa económicamente dentro de su comunidad, puesto que, unas actividades tienen más prestigio social que otras. Por ejemplo, los agricultores están perdiendo cada vez más prestigio social producto de la crisis agrícola acaecida en estas últimas décadas, sin embargo, siguen recibiendo un máximo de respeto por parte de los pobladores, tradicionalmente, rurales; no así por parte de los pobladores que de la ciudad han llegado a vivir al campo y que desconocen esta especie de “jerarquía social-rural” que depende más de los estilos de vida que de la tenencia del capital; hasta cierto punto.

En Chile, con la primera ley de Reforma Agraria en 1962, promulgada por el gobierno de Jorge Alessandri (Henríquez Reyes, 1987), muchos agricultores pasaron a pertenecer a la clase social media alta y lograron ser medianos agricultores que tenían a su cargo empleados a tiempo completo; eran proveedores de trabajo y pasaron de ser “peones” a ser “parceleros”, es decir, “patrones”. Esta situación provocó un importante giro social dentro de estas comunidades. Tiempo después, desde inicios de los ‘90 ha ocurrido un giro social adverso, pues la agricultura a pequeña escala se ha debilitado por diversos factores (instalación de la agroindustria, irrupción de las semillas transgénicas, alto costo de insumos agrícolas, crisis del agua, como los más significativos), lo que ha llevado a muchos campesinos a vender sus parcelas por “lote” e incluso sus derechos de agua (cfr. Armijo, 2000; Rodríguez y Salas, 2004). A este último hecho se suma la migración ciudad/campo que ha poblado de manera evidente las localidades rurales cercanas a las ciudades con nuevos actores. Otro indicio más de que la sociedad rural está cambiando y adquiriendo mayor complejidad en su estructura.

4. AUTOPERCEPCIÓN DE LA SOCIEDAD RURAL POR PARTE DE LOS HABITANTES RURALES DE LA PROVINCIA DE MELIPILLA

“[…], yo creo, que, de aquí a unos años, va a ser como, casi pueblo. Pienso yo que este va a ser Melipilla, después, porque Melipilla viene. Así lo veo yo […]”. (C.h.2.3)10

En una segunda instancia, se presenta parte importante del análisis de los resultados relativos a la autopercepción que los informantes tienen de su sociedad rural. Es conveniente precisar que se ha comprobado la hipótesis de que “las comunidades en estudio perciben y se perciben dentro de unos niveles de gradación entre lo rural y lo urbano”, si bien, aquí no se midió una representación de esta realidad gradual, se aproximó a ella desde el concepto de ‘semirrural’ para confirmar que la dicotomía campo/ciudad no es tal.

En cuanto al espacio geográfico, los resultados indican que la mayoría de los individuos encuestados percibe su localidad como rural (71%), lo que muestra una coherencia entre la realidad geográfica y la realidad cognitiva que establecen los sujetos; no obstante, el 29% de los encuestados indica su localidad como semirrural, dato que proyecta las transformaciones no solo de la sociedad rural, sino también, del paisaje rural.

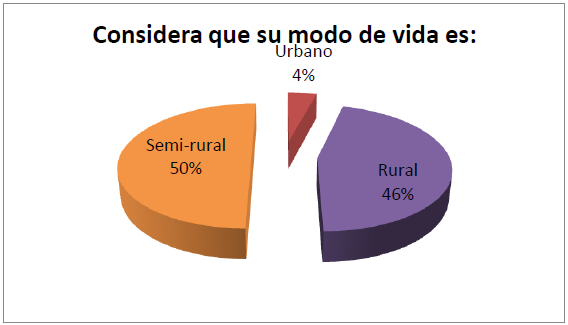

En lo que se refiere al modo de vida, quedó en evidencia que no toda la sociedad rural encuestada piensa que su modo de vida es absolutamente rural, como se indica en el siguiente gráfico:

Gráfico 1.

Porcentajes relativos a la percepción modo de vida

Incluso se evidencia un mínimo porcentual que considera que su forma de vivir es urbana (4%), este cambio en la percepción de las personas lo genera la profunda modernización que “acaba con universos sociales cerrados, con la armonía del objetivismo clásico y con esos valores un tanto bucólicos, referidos a un estilo de vida.” (Salas 1996 apud Rodríguez Torrent et al., 2004: 5), por lo mismo se coincide con la postura de que el centro de preocupación de la investigación social “hay que reubicarlo dentro de los procesos de desestructuración y reconstrucción de la ruralidad, y en cómo se resignifican los actores y los lugares, porque ya no se trata de un mundo que les pertenece en exclusiva a los antiguos campesinos” (ibid.) Este cambio está acompañado de factores que influyen directamente en el modo de vida de los habitantes, quienes ahora tienen mayor movilidad a la ciudad (en algunos casos cotidiana por estudio o trabajo), mayor acceso a los medios de comunicación, acceso a internet11, acceso a convivir con personas provenientes de la ciudad, entre otros.

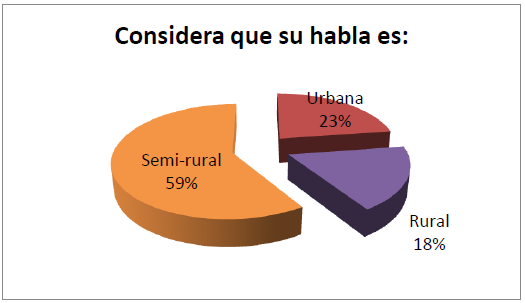

Al abordar la percepción del habla por parte de los sujetos “rurales”, la mayoría de ellos no señala que su habla sea rural y es en este ítem donde más se refuerza el concepto de semirruralidad, así queda demostrado en el siguiente gráfico:

Gráfico 2.

Porcentajes relativos a la percepción variedad hablada

Al observar la realidad lingüística que perciben los sujetos, resulta propicio considerar el habla como una proyección del individuo hacia su comunidad y como proyección de las sociedades hacia otras sociedades; se quiere decir con esto, que el habla es el reflejo de las relaciones comunicacionales del ser humano, pues los individuos perciben su habla conectada al habla de la sociedad urbana con la cual sostienen una relación cercana y de apropiación, pues sus estilos de vida están cada vez más desmarcados de lo considerado, tradicionalmente, rural. Estos sujetos “son actores sociales en construcción y síntesis de múltiples procesos de transformación, en tanto la acción social se produce en espacios híbridos entre lo rural y lo urbano” (ibid: 6)

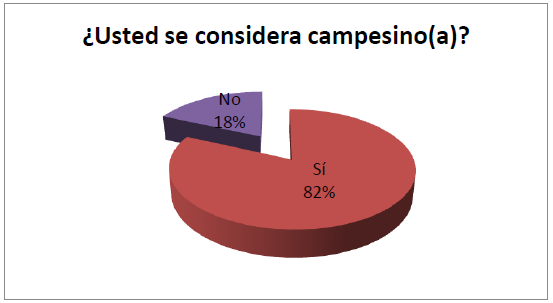

A pesar de que los resultados de la encuesta, constantemente, están reafirmando la presencia de una nueva sociedad rural, la percepción que tienen respecto de su condición de campesinos es alta. Al parecer, el “ser campesino” todavía se relaciona con lo agro o mundo agrario; identidad arraigada en la tradición y memoria familiar de las comunidades más antiguas, que forman parte de la actual sociedad rural. Así los resultados son significativos:

Gráfico 3.

Porcentajes relativos a la percepción identidad campesina

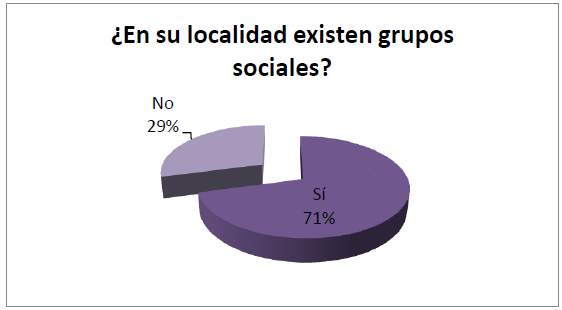

Ahora bien, pasando al ámbito de la percepción que tienen de esta nueva sociedad rural, los resultados también fueron significativos, puesto que solo un 29% piensa que no existen grupos sociales en su localidad.

Gráfico 4.

Porcentajes relativos a la percepción existencia de grupos sociales

Como lo indica el gráfico, existe un 71% de los encuestados que piensa lo contrario, sin embargo, el 100% de ellos se clasificó dentro de uno de los cinco grupos sociales que se propusieron para la sociedad rural actual de las localidades bajo estudio.

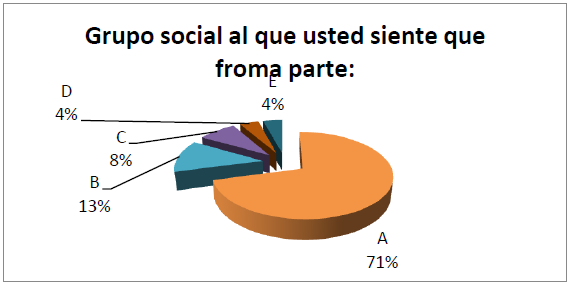

Los resultados indican que todavía el grupo más representativo de esta sociedad es el A, constituido por las familias tradicionalmente denominadas campesinas, aquellas llamadas “hijas de la Reforma Agraria”, que socioeconómicamente son consideradas como la “clase social media” de la sociedad rural. Así quedó manifestado el panorama social en contexto rural de la Provincia de Melipilla:

Gráfico 5.

Porcentajes relativos a la percepción grupo social al que pertenecen.

A: personas que trabajan la agricultura y/o crianza de animales en tierras propias, B: personas temporeras o criadores de animales, C: personas dueñas de fundos (clase socioeconómica alta), D: personas urbanas que viven en el campo sin actividad rural, E: personas urbanas que adoptaron alguna actividad rural.

Como es evidente, el 29% de la sociedad rural en estudio pertenece a nuevos grupos que se han ido erigiendo en medio del proceso de modernización global, aunque está el grupo C, que es un sustrato de lo que fue el mundo rural-campesino antes de las reformas agrarias en América Latina y Chile, los “dueños de fundo”. La diferencia es que ahora no tienen dominio sobre el resto de la población rural, pero sí continúan marcando una diferencia de clase; pues, en términos de factor económico, el único grupo de clase social alta, en la sociedad rural, son los dueños de fundo (entran en el libre mercado, exportan frutos, vinos, aceite de oliva, entre otros productos) y son reflejo de la estratificación socioeconómica que existe a nivel país, que no escapa del escenario rural (Cfr. Instituto Nacional de Estadísticas).

En cuanto a los nuevos grupos sociales se cuentan el D y el E, que tienen por actores a nuevos habitantes rurales provenientes de ciudades diversas, algunos en busca de una mejor calidad de vida; otros, en busca de un nuevo estilo de vida. En ambos casos, son representantes de la clase social media-país. Ellos corresponden en nuestro estudio a un 8% de la población, aunque sabemos que este dato es estimativo, pues no se proyecta que este porcentaje tendería a ser mayor considerando una muestra más amplia y diversa.

El grupo B representa el 13% de la sociedad rural investigada, socioeconómicamente, son representantes de la clase social baja, aunque la mayoría de ellos cuenta con casa propia, generalmente, heredada, pero que no conservan en la actualidad parcelas para el cultivo de tierras o la crianza de animales. Por lo mismo, forman parte de la “clase obrera” de la sociedad rural en estudio, además, cabe precisar que ellos comparten esta condición social con pueblerinos (cesantes urbanos) e inmigrantes (peruanos y bolivianos, principalmente), en época de cosecha. Debido a que esta época corresponde a los meses de mayor demanda laboral, los agricultores van a los pueblos y a pequeñas ciudades en busca de mano de obra por lo que dura la temporada.

5. CONCLUSIONES

Por medio del presente estudio se validaron las observaciones realizadas en el trabajo de campo de la investigación socioentonativa, las que señalaban a las localidades en contexto rural de la Región Metropolitana como comunidades de habla en pleno proceso de transición geosocial y demográfico; por cierto, se trata de las localidades en contexto rural cercanas a la Capital del país y que están expuestas a los efectos de la urbanización imperante en la sociedad global actual.

Si bien no se puede concluir acerca de la validación del concepto semirrural, a partir de esta encuesta piloto, se sugiere que para una próxima aplicación de un instrumento de similares características se pueda comprobar la gradualidad del fenómeno, el que va de más a menos identificación con lo rural y/o con lo urbano en diferentes aspectos: social, cultural, económico, educacional, laboral, entre otros.

En esta ocasión, gran parte de los informantes validó el concepto de semirrural, no obstante, será necesario ampliar la muestra y proponer una gradualidad que vaya desde sentirse ‘completamente rural’ a ‘completamente urbano’, desde allí se podrán levantar con mayor seguridad conceptos que apunten a esta transmutación entre lo rural y lo urbano: semirrural y semiurbano, como categorías sociales perceptibles por la mayoría de los pobladores.

Pese a lo anterior, la sociedad rural en su conjunto todavía se distingue geosocialmente de las sociedades urbanas, aunque se sabe que sus límites son cada vez menos precisos y que las redes sociales que se establecen entre ambas realidades están cada vez más interrelacionadas. Es por esta razón que en la sociedad rural se evidencian dos posibles realidades lingüísticas variables: una variación propiamente diatópica, que puede ser descrita a través de patrones lingüísticos particulares; así como, una variación propiamente diastrática, que podría ser descrita a través de una metodología sociolingüística que permita explicar el dinamismo lingüístico en los contextos rurales y que refigura la idea de habla rural, desde una perspectiva plural determinada por ámbitos en donde cohabitan al menos tres tipos comunidades: rural, semirrural y semiurbana. Lo que permite postular que en la sociedad rural conviven hablas rurales diferentes entre sí y que en su conjunto se distinguen de las hablas urbanas.

Junto con lo anterior, se considera relevante realizar estudios sociolingüísticos centrados en los grupos A y B, ya que en su conjunto representan la actual sociedad rural-campesina y son comunidades portadoras de interesantes características sociolingüísticas, pues:

- 1. Provienen de la sociedad rural original de aquellas localidades y son portadoras de un vernáculo que las caracteriza como usuarios de una variedad lingüística particular.

- 2. Sus pobladores se reconocen como campesinos/as.

- 3. Están sufriendo los efectos de la urbanización, en general.

- 4. En ellas se podría observar un cambio fonético-fonológico, a nivel prosódico, propio de un proceso de urbanización lingüística.

Así, se apuesta por un contexto de estudio complejo que permite explicar diferentes variedades lingüísticas asociadas tradicionalmente a un tipo de habla entendida como homogénea y conservadora, a saber, el habla rural. Ciertamente, los cambios evidentes en la refiguración de los contextos rurales, motiva a proponer estudios que permitan explicar el complejo funcionamiento de estas variedades lingüísticas y de su variación interna.

Referencias

Alvar, Manuel. 1983. Estructuralismo, geografía lingüística y dialectología actual. Madrid: Gredos.

Armijo Z., G. 2000. La urbanización del campo metropolitano de Santiago: crisis y desaparición del hábitat rural. Revista de Urbanismo 3: 1-21.

Bendix, R y D. Lipset (eds.). 1972. Clase, estatus y poder. Madrid: Euroamérica.

Britain, David J.. 2002. Space and Spatial Diffusion. En J. Chambers, P. Trudgill, y N. Schilling-Estes (eds.), The Handbook of Language Variation and Change, 603-637. Oxford: Blackwell Publishing.

Caravedo, Rocío. 1987. El Perú en el Atlas Lingüístico Hispanoamericano. Lexis XI, 2: 165-182.

Caravedo, Rocío. 1996. Variedades lingüísticas en contacto. Signo y Seña (Contactos y transferencias lingüísticas en Hispanoamérica) 6: 493-511.

Caravedo, Rocío. 1998. Dialectología y sociolingüística: una propuesta integradora. La Torre: revista de la Universidad de Puerto Rico III, 7-8: 75-87.

Caravedo, Rocío. 1999. Lingüística del corpus: Cuestiones teórico-metodológicas aplicadas al español. Salamanca: Universidad de Salamanca.

Caravedo, Rocío. 2001a. L’espace dans une perspective socio-géographique. L’espagnol du Pérou. Géolinguistique (Hors série, La géolinguistique en Amérique latine) 2: 143-168.

Caravedo, Rocío. 2001b. Una interpretación geosocial del español de América. Lexis (número de homenaje a Alberto Escobar) XXV, 1-2: 51-73.

Caravedo, Rocío. 2002-2004. El espacio en la lingüística de la variación. Archivo de Filología Aragonesa (In memoriam Manuel Alvar) 59-60, 2: 1119-1130.

Caravedo, Rocío. 2012. Las ciudades como espacios mentales y lingüísticos. Reflexiones sobre la variación diatópica del español. Revista Orillas 1: 1-17.

Gerth, H. 1971. Carácter y estructura social. Buenos Aires: Paidós.

Henríquez Reyes, M. E. 1987. Reforma Agraria en Chile. Revista de Geografía Norte Grande, 61-65.

Hernández Campoy, J. M. 1999. La geolingüística: consideraciones sobre la dimensión espacial del lenguaje. ELUA, Estudios de Lingüística 13: 65-88.

Hojrup, T. 1983. The Concept of Life-Mode: A Form-Specifying Mode of Analysis Applied to Contemporary Western Europe. Ethnologia Scandinavica 13: 1-50.

Instituto Nacional de Estadísticas. 2015. ine.cl. Obtenido de ine.cl: http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/familias/demograficas_vitales.php

López Morales, Humberto. 2004. Sociolingüística. Madrid: Gredos.

Marx, Karl. 1999. El Capital. México-Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Milroy, Lesley y James Milroy. 1992. Social network and social class: Toward an integrated sociolinguistic model. Language in society 21,1: 1-26.

Moreno Fernández, Francisco. 2009. Principios de sociolingüística y sociología del lenguaje. Barcelona: Ariel.

Rodríguez Torrent, Juan Carlos y Hernán Salas Quintanar. 2004. Lecturas antropológicas para la ruralidad latinoamericana: diagnóstico del mundo rural. Revista Digital eRural (Educación, cultura y desarrollo rural) 1,2. http://educación.upa.cl/revistaerural/erural.htm

Weber, M. 1964. Economía y sociedad. México: Fondo de Cultura Económica.

Notas