Artículo

¿Dónde está Bruno Avendaño? La práctica artística como “espacio de aparición”

Where is Bruno Avendaño? the artistic practice as an space of appearance

¿Dónde está Bruno Avendaño? La práctica artística como “espacio de aparición”

El Ornitorrinco Tachado. Revista de Artes Visuales, núm. 8, pp. 29-39, 2018

Universidad Autónoma del Estado de México

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional.

Recepción: 30 Julio 2018

Aprobación: 07 Agosto 2018

Resumen: En este artículo propongo abordar las posibilidades de “aparición” que la práctica artística ofrece en el desolador panorama político y social que vivimos. Tomaré la pieza Buscando a Bruno, recientemente producida por Lukas Avendaño en la ciudad de Barcelona, para tratar de responder —o al menos enunciar— algunas preguntas fundamentales en relación a la vinculación entre prácticas artísticas y estrategias políticas de denuncia y visibilización: ¿cómo presentar los cuerpos desaparecidos?, ¿cómo hacer presente, aparecer, la desaparición forzada?, ¿cómo representar a los invisibles?

Palabras clave: Bruno y Lukas Avendaño, aparición, performance, iconografía de la ausencia, políticas de la representación.

Abstract: This article focuses on the possibilities of “appearance” provided by the artistic practice in our context of political and social desolation. I will take the piece Buscando a Bruno (Looking for Bruno), recently produced by Lukas Avendaño in Barcelona city, in order to respond —or at least formulate— some important questions related to the connection between arts and political strategies for denounce and visibilization: How can be a missing body represented? Haw can, forced disappearance be “presented”? Hoy can the “invisible” bodies, be represented?

Keywords: Bruno y Lukas Avendaño, appearance, performance, iconography of the absence, politics of representation.

Introducción

El 10 de mayo de 2017, Bruno Avendaño, un joven de origen oaxaqueño perteneciente a la marina mexicana, desapareció en la localidad de Santo Domingo Tehuantepec sin que, hasta la fecha, haya ni una sola noticia de su paradero. Su caso no es distinto de muchos otros ciudadanos mexicanos desaparecidos en el país, en sus diferentes estados, desde el año 2010.

Pero su desaparición ha logrado una visibilidad internacional con la que pocos desaparecidos cuentan. Bruno es hermano del artista Lukas Avendaño. Desde aquel día, Lukas ha utilizado el “escenario”1 para denunciar la situación y hacer presente la ausencia de Bruno.

En este artículo propongo abordar las posibilidades de “aparición” que la práctica artística ofrece en el desolador panorama político y social que vivimos. Tomaré la pieza Buscando a Bruno, recientemente producida por Avendaño en la ciudad de Barcelona, para tratar de responder —o al menos enunciar— algunas preguntas fundamentales en relación a la vinculación entre prácticas artísticas y estrategias políticas de denuncia y visibilización: ¿cómo presentar los cuerpos desaparecidos?, ¿cómo hacer presente, aparecer, la desaparición forzada?, ¿cómo representar a los invisibles?

A lo largo de estas páginas, el trabajo de Lukas será leído en términos políticos, siguiendo las ideas desarrolladas por la filósofa Hannah Arendt en relación a los “espacios de aparición”. De igual modo utilizaremos los recursos teóricos ofrecidos por investigaciones recientes en torno a la política de la presencia (Diana Taylor) y la producción de iconografías de la ausencia en el territorio mexicano y latinoamericano. Esto nos llevará a presentar ciertas conexiones entre el trabajo del artista oaxaqueño y las prácticas de colectivos latinoamericanos, como Las Yeguas del Apocalipsis, con el fin de visibilizar una herencia artística y afectiva relacionada con las “performatividades del duelo” (Diéguez, 2013: 33), y que atraviesan la región desde la frontera norte de México hasta los límites del Cono Sur.

1. Buscando a Bruno: una acción en dos tiempos

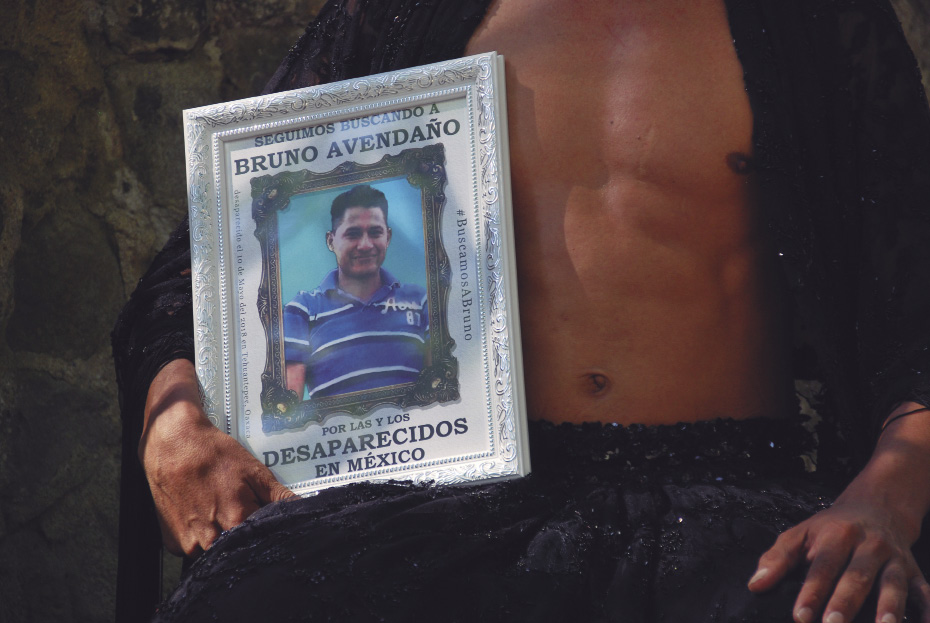

Imagen 1.

Buscando a Bruno. Fotografía.

La Xixa Teatre (2018).

El 21 de junio de 2018, Lukas Avendaño se presentó ante las puertas del Consulado de México en Barcelona, ubicado en el Passeig de la Bonanova, en el exclusivo barrio de Sant Gervasi. Aprovechando la invitación para realizar una residencia artística en la capital catalana, el artista oaxaqueño entregó una carta al cónsul adscrito, Ernesto Herrera López.

María del Carmen Oñate Muñoz

Cónsul titular de la Embajada de México en Barcelona, España

Alejandro Ismael Murat Hinojosa

Gobernador del Estado de Oaxaca

Rubén Vasconcelos Méndez

Fiscal General del Estado de Oaxaca

PRESENTE

La carta, firmada por el artista, estaba dirigida a los “presentes” para dar a conocer el caso de una ausencia: “[la] desaparición forzada de mi hermano BRUNO ALONSO AVENDAÑO MARTÍNEZ”.2

El documento, cuidadosamente elaborado en los términos jurídicos correspondientes, narra los hechos de la desaparición de Bruno el 10 de mayo de 2018 en el municipio de Santo Domingo Tehuantepec (Oaxaca), a la vez que evidencia la negligencia, la falta de operatividad y de actuación de las instituciones competentes; y exige, en nombre propio y del resto de su familia, que el caso sea atraído por la Fiscalía General de Oaxaca, a través de la Unidad Especializada de Desaparición Forzada.

Los doce puntos que conforman los hechos expuestos insisten en la irrefutable evidencia de que la desaparición de Bruno se inserta en la “práctica general de desapariciones propia del contexto [nacional, actual]” en el que sucedió, y que lleva a que, en México, la cifra de personas que oficialmente no están ni vivas ni muertas, supere ya los treinta y cinco mil. Como ocurre en la mayoría de estos casos de desaparición forzada, la denuncia entregada por escrito en el consulado insiste en la desinformación, la falta de actuación inmediata, el abandono por parte de los poderes gubernamentales y de impartición de justicia, la revictimización y la vulneración del derecho a la vida que han marcado las largas horas de estos casi tres meses de búsqueda.

Pero la desaparición de Bruno también tiene algunas características especiales. Se produjo el 10 de mayo, uno de esos días de júbilo nacional en los que se festeja, de manera incondicional, a las (buenas) mujeres: las madres. Además Bruno desparece, como metáfora macabra, después de acompañar a un operador de volteos a cargar un viaje de arena.

Por otro lado, Bruno tiene la “ventaja”, si es que pudiéramos utilizar este término en un escenario de horror y duelo radical, de ser hermano de Lukas Avendaño: un conocido artista escénico que viaja con su trabajo dentro y fuera de las fronteras nacionales, haciendo confluir el performance, la danza, y la antropología social. Sus obras, con su cuerpo en primer término, son escenarios para la visibilización de conflictos situados en el propio contexto autobiográfico y relacionados con la identidad sexo-genérica, con el deseo, con la etnicidad y los procesos de racialización, con la colonización y las posibilidades descoloniales, etcétera.

Los titulares de los diarios, las preguntas de las entrevistas y los argumentos de la crítica artística que rodean su obra insisten en que Lukas es “el artista muxe más conocido”. Él, en cambio, escapa de identificaciones estables, habla de la “muxeidad”3 para complejizar el carácter sociocultural de las experiencias identitarias y utiliza todos sus conocimientos profesionales y formativos (antropológicos y escénicos),4 para proponer un trabajo situado, crítico y sostenido por la esperanza de la trasformación.

Como él mismo declara, la desaparición de Bruno ha puesto a prueba los fundamentos sobre los que ha ido conformando su práctica artística. Desde el 11 de mayo, Lukas ha utilizado su cuerpo y la escena (teatral, performática y digital), para hacer “presente” a su hermano desaparecido y para, a su vez, denunciar la “ausencia” total de las garantías ciudadanas, del derecho a la vida, por parte del Estado.

Buscando a Bruno, es una pieza en dos tiempos, producida dentro y fuera del espacio consular mexicano en Barcelona. Funciona como un lugar de acción política, de denuncia y de encuentro; un “espacio de aparición”, como dijera Arendt, donde el dolor propio se transforma en una experiencia colectiva y poderosa.

En uno de los capítulos más conocidos de La condición humana, de Arendt (2005), la filósofa alemana relaciona los “espacios de aparición” (que son espacios fundados sobre la agrupación activa y discursiva, y sobre la “pluralidad humana”) con las posibilidades y potencias del “poder”. Frente a la connotación negativa que este término adquirió en los estudios críticos de la segunda mitad del siglo XX, el “poder” en Arendt es una herramienta de acción opuesta a ese otro elemento que ella denomina “fuerza”.5

De este modo, Arendt describe el “poder” como una acción unida al “principio de aparición”:

El espacio de aparición cobra existencia siempre que los hombres se agrupan por el discurso y la acción, y por lo tanto precede a toda formal constitución de la esfera pública y de las varias formas de gobierno, o sea, las varias maneras en las que puede organizarse la esfera pública. Su peculiaridad consiste en que [...] nos sobrevive a la actualidad del movimiento que les dio existencia, y desaparece no sólo con la dispersión de los hombres [...] sino también con la desaparición o interrupción de las propias actividades (Arendt, 2005: 225).

La única limitación para que el poder se dé, para que la “aparición” tenga lugar, es la existencia de otras personas, en su igualdad y su diferencia; la pluralidad es entonces el punto de partida: “El único factor material indispensable para la generación de poder es el vivir unido del pueblo” (Arendt, 2005: 227).

Siguiendo la argumentación de Arendt, podríamos asegurar que la desaparición de Bruno se hace presente y pública (interpela a los espectadores, a los poderes políticos y judiciales, y a su vez conecta con las otras miles de desapariciones en el país), mediante la producción de ese espacio de aparición performático en el que Lukas Avendaño hace converger lo político, lo jurídico y lo afectivo.

En este territorio tan particular, lo “inesperado”, la interrupción “pasmosa”, es uno de los elementos fundamentales e inaugurales de la acción. Lukas accede al consulado, como en muchas de sus obras, vestido de tehuana: esta vez en negro, de luto. Así es recibido por el cónsul adscrito.

Imagen 2.

Buscando a Bruno. Fotografía.

La Xixa Teatre (2018).

Sabe bien que su entrada no pasará desapercibida. También sabe que su circulación no podrá ser impedida y que, quizá, esta acción tenga consecuencias en su regreso a México.6 Este “desvío” (artístico, visual) que interpela de manera directa a las formalidades institucionales, esta parición inesperada —si pensamos en los procedimientos y convenciones diplomáticas, jurídicas y gubernamentales— tiene un interesante efecto relacionado con uno de los problemas más graves que Avendaño denuncia en la carta que entrega, de manera personal, al cónsul.

A través de la palabra escrita (“en lengua” jurídica) Lukas, amparándose en los argumentos esgrimidos por la Corte Interamericana de Derechos Humano, expone que:

[...] una investigación no debe emprenderse como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, sino que debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares.7

A su vez, su aparición en el consulado (“en lengua” encarnada), vestido con falda y chal negro, sosteniendo contra su pecho la foto de su hermano Bruno, hace saltar por los aires esas mismas formalidades infructuosas que denuncia como elementos paralizadores de las investigaciones. Lukas, a través de su cuerpo —que acompaña, revuelve y transforma las formalidades de la escritura— consigue, de manera efectiva, que la desaparición forzada de Bruno atraiga los focos de la prensa nacional e internacional.

Podríamos pensar que esta primera parte de la acción funciona según la lógica de los “movimientos animativos”, descritos por Diana Taylor. Si, siguiendo a John L. Austin (1971), el éxito de lo performativo se asegura cuando las convenciones están “en su lugar”, cuando se da el acuerdo y el reconocimiento de los implicados en el “acto de habla” (de manera que, entonces, “las palabras hacen cosas”); lo animativo, en su caso (el activismo animativo, como también lo denomina Taylor), se produce en los momentos de resistencia, en los actos de desvío de esos acuerdos y consensos. Así, las acciones animativas “se basan más en los cuerpos que en el lenguaje; su eficacia radica en la transmisión afectiva de cuerpo a cuerpo” (Taylor, 2017: 16). Su efectividad, podríamos añadir, radica en el hecho de que los cuerpos, como las palabras, también hacen y “deshacen cosas”.

Lo animativo es en parte movimiento, como en la animación. Parte identidad, ser, espíritu o alma, como en el caso de las ánimas o como en la vida misma. El término capta el movimiento fundamental que es la vida, el soplo que da la vida, el ánimo que inspira las prácticas corporales […] Lo animativo se refiere a acciones que tienen lugar ‘en el suelo’, por así decirlo, en los actos desordenados, a veces feos, a menudo menos estructurados, que ocurren entre los individuos en los espacios de interacción (Taylor, 2017: 16).

La segunda parte de la “acción” se desarrolla a las afueras del mismo consulado. En este caso, el espacio de aparición produce una escena en la vía pública donde el artista sitúa dos sillas contiguas. Lukas se sienta en una de ellas. Con su mano derecha, y apoyada sobre su rodilla, sigue sosteniendo la foto enmarcada de Bruno. Mientras, espera que la otra silla, la vacía, la que contiene la ausencia, sea ocupada por el cuerpo de alguien más. De este modo, el lugar vacío funciona como invitación a formar parte de la acción, de la denuncia, de la “presencia” que agrupe la “existencia de otras personas” y dé lugar a esta poderosa experiencia colectiva.

Porque el poder, como la acción, es ilimitado; carece de limitación física en la naturaleza humana, en la existencia corporal del hombre, como la fuerza. Su única limitación es la existencia de otras personas, pero dicha limitación no es accidental, ya que el poder humano no corresponde a la condición de la pluralidad para comenzar (Arendt, 2005: 227).

Imagen 3.

Buscando a Bruno. Fotografía.

La Xixa Teatre (2018).

Frente a la práctica sistemática de desaparecer los cuerpos, Lukas, a través de su práctica artística, pone en marcha estrategias que apuestan por la vida (Diéguez, 2013: 30) y por la posibilidad de convertir la vulnerabilidad y la ausencia en una “experiencia alegre”:

La única ventaja que tiene Bruno es que yo soy su hermano. Yo tengo visibilidad internacional, puedo hablar con periodistas […] mi mamá y mis hermanos, que vienen de tradición campesina, no podrían hacer nada. Yo tengo el arte, con el que quiero pensar que puedo convertir la impotencia y la vulnerabilidad en una experiencia alegre. Quiero pensar que puedo hacerlo. Y lo voy a hacer. No quiero aparecer como una víctima, porque cuando eso pasa las estructuras de poder se alegran, porque te derrotaron […] Porque si nos mostramos combativos, igual nos convertimos en la esperanza de gente que ha abandonado el caso de sus familiares y vuelve a encontrar la fuerza (Vicente y Avendaño, 2018).

La acción se completa cuando los “interesados”8 —espectadores, compañeros, amigos— se atavían con alguna otra falda, con la enagua, con la diadema o con el holán procurados por el artista, y deciden ocupar el otro asiento. Después, los dos cuerpos entrelazan sus manos y en un gesto leve, lento, encuentran sus miradas.

El resultado remite, como otros trabajos de Lukas, a la obra de Las Yeguas del Apocalipsis, el colectivo artístico chileno formado por Pedro Lemebel y Francisco Casas. La primera referencia, la más clara, la más inmediata, nos lleva a pensar en Las dos Fridas, una escenificación del autorretrato del mismo nombre, pintado por Frida Khalo en 1939.

magenes 4 - 8.

Buscando a Bruno. Fotografía.

La Xixa Teatre (2018).

Imagenes 4 - 8

Buscando a Bruno. Fotografía.

La Xixa Teatre (2018).

Imagenes 4 - 8

Buscando a Bruno. Fotografía.

La Xixa Teatre (2018).

magenes 4 - 8.

Buscando a Bruno. Fotografía.

La Xixa Teatre (2018).

Imagenes 4 - 8

Buscando a Bruno. Fotografía.

La Xixa Teatre (2018).

A finales de 1989 las Yeguas del Apocalipsis registraron esta acción, puesta en escena como “cuadro viviente”, mediante una sesión de fotografías en blanco y negro realizadas por Pedro Marinello.

Como Lemebel y Casas, y a diferencia de Khalo, Lukas también aparece con el torso descubierto. En su caso no hay corazones pintados ni sonda de sangre conectando los cuerpos. El conector en la acción del artista oaxaqueño es, en cambio, la fotografía de Bruno: la misma que acompaña a Lukas desde el 11 de mayo.

La imagen de Bruno en ningún caso sustituye ni enmienda la desaparición. Su ausencia, presentada a través de la silla vacía, es remarcada y compartida por los otros cuerpos comprometidos en la acción.

La fotografía de Bruno funciona además como huella de otras desapariciones: “Por las y los desaparecidos en México”, leemos debajo del rostro de Bruno. Y nos conecta con otras acciones anteriores que, vinculadas a las desapariciones forzadas que atraviesan la historia de América Latina, conforman una iconografía de la ausencia: la provocada por las dictaduras militares, las acciones de la guerra sucia, el crimen organizado, la violencia feminicida, la actividad paramilitar, etcétera. La que nos lleva a recordar las acciones de las madres de la Plaza de Mayo y del Siluetazo en Argentina; la de las Madres de la Candelaria en Medellín, Colombia; la de los bordadores por la paz que ya recorren todo el continente; el incansable trabajo de Nuestras hijas de regreso a Casa en Ciudad Juárez, México; las acciones de los Familiares de Detenidos Desaparecidos en Chile, etcétera.9

2. Fotografías y nombres: Bruno Avendaño ¡PRESENTE!

El 8 de marzo de 1978, en plena dictadura militar y coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el Conjunto Folclórico de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (afdd) se presentaba, por primera, vez en el Teatro Caupolicán, en Santiago de Chile. Haciendo un uso distorsionado de la cueca —uno de los bailes folclóricos, en pareja, más conocidos en territorio sudamericano,10 y declarado “danza nacional de Chile” en 1979—, las mujeres de esta agrupación se reapropiaron del baile para denunciar las atrocidades cometidas tras el golpe militar y, a su vez, visibilizar los rostros de sus familiares desaparecidos. Ellas, “bailando solas” y portando las fotos de sus compañeros y familiares desaparecidos, iniciaron toda una tradición de baile-denuncia, mantenida hasta hoy en día, que se convirtió en un símbolo de resistencia y memoria.

Una década después, el 12 de octubre de 1989, Las Yeguas del Apocalipsis también bailaron.11 En una de las salas de la Comisión de Derechos Humanos de Chile, Lemebel y Casas se situaron uno enfrente del otro. Con los pies descalzos y un pañuelo blanco en una de sus manos, pisaban un mapa de América del Sur12 extendido en el suelo y salpicado por cristales rotos de botellas de Coca-Cola. En sus oídos portaban los audífonos de los walkmans que llevaban amarrados a sus pechos. Aunque el público asistente no podía escuchar la música, la danza remitía inconfundiblemente al baile de la ya por entonces conocida “cueca sola”.

Las Yeguas también bailaron con los desaparecidos pero, en este caso, los cuerpos no presentes eran los invisibles desde siempre: aquellos vejados, asesinados y perseguidos en todo el continente por su condición sexual, aquellos que nunca aparecen en los recuentos oficiales, ni siquiera en las listas más macabras. De este modo, a las personas perseguidas por la dictadura se sumaba la lucha contra la pandemia del VIH.13 Mientras bailaban, y las plantas de sus pies sangraban. Las Yeguas recitaban en voz alta, casi en forma de letanía, los nombres de los compañeros desaparecidos: “Compañero Mario, alias La Rucia, caído en San Camilo, ¡presente!”. Así, este performance in-corporaba, encarnaba, volvía visible la desaparición, a la vez que nombraba a aquellos ya no son más cuerpo.

Como señala Derrida, todo nombre propio parece ser “a priori un nombre de muerto”. Pronunciar el nombre de un desaparecido quizás sea pronunciarse sobre aquél que, más allá del conjuro de las políticas oficiales de punto y final, nunca estará bien muerto. Y aunque el cuerpo muera, lo que no puede morir es el nombre, de tal modo que si el portador “retorna” a la vida, “lo hará al nombre y no al viviente, [retornará] al nombre del viviente como nombre del muerto” (Carvajal y Nogueira, 2012: 103).

Lukas Avendaño hace algo parecido haciendo aparecer, en su caso, el nombre de su hermano en una interrogación constante: “¿Dónde está Bruno?” Esta pregunta, convertida desde hace casi tres meses en un hashtag (#DondeEstáBrunoAvendaño) que circula a diario por el espacio digital, a través de diferentes redes sociales, y que además encabeza las acciones emprendidas por la familia y amigos de Bruno y Lukas, es una interpelación directa a la justicia, a sus deudas y sus negligencias, y a una ausencia que no es la de Bruno, sino la del propio Estado de derecho.

La pronunciación de los nombres ha sido, junto a la presentación de las fotografías, una de las herramientas más recurrentes en la lucha contra las desapariciones forzadas. En una conferencia ofrecida en octubre de 2016 en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (muac) de la unam,14 Diana Taylor analizó el uso de los nombres y la potencia política y performática de la exclamación: “¡Presente!”, en el contexto contemporáneo. Recitar los nombres de los cuerpos ausentes, desaparecidos de manera forzada, y decir ¡Presente! Funciona como una acto de solidaridad que, además señala la devastadora iterabilidad de los hechos: “el ayer, el ahora, y, aparentemente, el siempre de la violencia política” (Taylor, 2017: 20).

El trabajo de Lukas Avendaño, como ocurriera con la obra de las Yeguas del Apocalipsis en su contexto específico, utiliza las estrategias de la visibilidad extrema, esas que desde los años sesenta han acompañado las denuncias, las reivindicaciones y los deseos de los siempre invisibles (las mujeres, la comunidad trans, las sexualidades disidentes, los pobres, los cuerpos racializados, etcétera). Con sus interrupciones en el espacio jurídico y diplomático, con sus apariciones en la vía pública, con la imagen y el nombre de su hermano imprimido en su propio cuerpo, Lukas hace “presente” la “ausencia” de Bruno, a la vez que visibiliza la “ausencia” de actuación y de toma de responsabilidades de los “presentes” a los que dirige las cartas y denuncias.

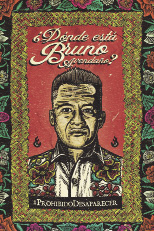

De este modo, Buscando a Bruno, en conjunto con el resto de acciones emprendidas por el artista, incide de manera directa y efectiva sobre la distribución de lo visible (lo que vemos, lo invisible, lo expuesto, lo desaparecido). Con su trabajo, con su puesta en escena que es una puesta en acción, Lukas Avendaño se reapropia del derecho a mirar y a ser visto (Mirzoeff, 2011), el derecho a ser respondido y atendido por la justicia, y a ser cuidado y sostenido por la sociedad. Lukas se reapropia del derecho a la existencia que, en realidad, no es distinto del derecho de Bruno por la vida; el derecho de aparición y la “prohibición de desaparecer”.

Imagen 9.

Cartel BRUNO. Proyecto Propaganda y Conciencia.Gran OM & Co.

Lukas Avendaño (2018)

Referencias

Arendt, H. (2005). La condición humana. Barcelona: Paidós.

Austin, J. L. (2004). Cómo hacer cosas con palabras. Barcelona: Paidós.

Cápona-Pérez, D. (2008). “Travestismos pobres para teatralidades políticas. Notas sobre un proceso pedagógico de puesta en escena”. En Stichomythia. Revista de Teatro Contemporáneo, núm. 7. Universitat de València.

Carvajal, F. y Nogueira, F. (2012). “Enunciar la ausencia”. En Red Conceptualismos del Sur, pp. 103-110.

Diéguez, I. (2013). Cuerpos sin duelo. Iconografías y teatralidades del dolor. Córdoba: Ediciones DocumentA-Escénicas.

Eagleton, T. (1997). Ideología. Una introducción. Barcelona: Paidós.

Longoni, A. y Bruzzone G. (Eds.) (2008). El Siluetazo. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.

Lozano, R. (2014). “Contagios y Saberes Incorporados. Feminismo, pedagogía y prácticas culturales”. En Grupo de Investigación FIDEX El aula invertida. Estrategias pedagógicas y prácticas artísticas de la diversidad sexual. Elche: Universidad Miguel Hernández de Elche.

Lozano, R. (2016). “Cuerpos de conocimiento y escenas pedagógicas”. En Fediuk y Prieto (Eds.) Corporalidades escénicas. Representaciones del cuerpo en el teatro, la danza y el performance. Xalapa: Universidad Veracruzana.

Mirzoeff, N. (2011). The right to look. A counterhistory of visuality. Duke University Press.

Red Conceptualismos del Sur (2012). Perder la Forma Humana. Una imagen sísmica de los años ochenta en América Latina. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Richard, N. (2007). Fracturas de la memoria. Arte y pensamiento Crítico. Buenos Aires: Siglo XXI.

Taylor, D. (2017). “¡Presente! La política de la presencia”. En: Investigación Teatral, núm. 12. Xalapa: Universidad Veracruzana.

Vicente, S. (2018). “Quiero pensar que con el arte puedo convertir la impotencia de la desaparición de mi hermano en algo alegre. Entrevista de Sandra Vicente a Lukas Avendaño”. En Catalunya Plural. Disponible en: http://catalunyaplural.cat/es/quiero-pensar-que-con-el-arte-puedo-convertir-la-impotencia-de-la-desaparicion-de-mi-hermano-en-algo-alegre/ [Consultado el 20 de julio de 2018].

Notas