TRATAMIENTO INFORMATIVO DEL DISCURSO DIPLOMÁTICO EN TORNO AL CONFLICTO COLOMBO VENEZOLANO

INFORMATIVE TREATMENT OF THE DIPLOMATIC DISCOURSE REGARDING THE COLOMBO-VENEZUELAN CONFLICT

TRAITEMENT DE RENSEIGNEMENTS DU DISCOURS DIPLOMATIQUE AUTOUR DES SUJETS DU CONFLIT COLOMBO-VENEZOLANO

TRATAMIENTO INFORMATIVO DEL DISCURSO DIPLOMÁTICO EN TORNO AL CONFLICTO COLOMBO VENEZOLANO

Aldea Mundo, vol. 23, núm. 45, pp. 37-48, 2018

Universidad de los Andes

Recepción: 15 Octubre 2017

Aprobación: 15 Diciembre 2017

Resumen: En la actualidad, cada vez con mayor fuerza, los medios tienen más responsabilidad en las decisiones que afectan la vida social y política de las comunidades. Por ello, la presente investigación tiene por objetivo analizar el tratamiento que los medios de comunicación social impresos del Táchira (Venezuela) y los Departamentos del Norte de Santander y Santander (Colombia), dan al discurso diplomático relacionado con temas del conflicto colombo-venezolano. Siguiendo un estudio cualitativo; se aplican entrevistas a directivos y periodistas de medios impresos fronterizos de ambas regiones. Las conclusiones demuestran que la gestión de la línea editorial afecta las matrices de opinión de los públicos pues existen presiones internas y externas que impiden una imparcialidad en el tratamiento de las noticias sobre el discurso diplomático. Asimismo, se comprueba que existen unas directrices de la línea editorial que impide un trato equitativo de las fuentes diplomáticas relativas al conflicto colombo-venezolano.

Palabras clave: Discurso diplomático, línea editorial, tratamiento informativo, conflicto colombo-venezolano.

Abstract: INowadays, with increasing force, the media have more responsibility in the decisions that affect the social and political life of the communities. Therefore, the present investigation aims to analyze the treatment that the printed social media of Táchira (Venezuela) and the Department of Norte de Santander and Santander (Colombia), give to the diplomatic discourse related to issues of the Colombo-Venezuelan conflict. Following a qualitative study; interviews are applied to executives and journalists from the border print media of both regions. The conclusions show that the management of the editorial line affects the public opinion matrices because there are internal and external pressures that prevent impartiality in the treatment of news about the diplomatic discourse. Likewise, it is verified that there are editorialguidelines that inhibits an equitable treatment of diplomatic sources regarding the Colombo-Venezuelan conflict.

Keywords: Diplomatic discourse, editorial line, informative treatment, colombo-venezuelan conflict.

Résumé: Actuellement, chaque fois avec une plus grande force, les médias ont plus une responsabilité dans les décisions qui affectent la vie sociale et politique des communautés. Par cela, la recherche présente a comme objet d’analyser le traitement que les médias imprimés de communication sociale du Táchira (la Venezuela) et les Départements du Nord du Santander et du Santander (la Colombie), donnent sur le discours diplomatique rattaché au confit Colombo- vénézuélien. En suivant une étude qualitative; ils s’appliquent entrevues aux Cadres dirigeants et les Journalistes de médias imprimés frontaliers des deux régions. Les conclusions démontrent que la gestion de la ligne éditoriale affecte les matrices d’opinion des publics puisqu’ils existent les pressions internes et externes qui empêchent une impartialité dans le traitement des nouvellesdu discours diplomatique. De la même manière, on vérifie qu’ils existent quelques directrices de la ligne éditoriale qu’empêche un traitement équitable des sources diplomatiques relatives au confit colombo-vénézolane.

Mots clés: ligne éditoriale, traitement de renseignements, colombo-vénézolane conflit.

Introducción 1. Contextualización del problema

El acceso a la información es considerado uno de los derechos humanos más importantes. En la actualidad, cada vez con mayor fuerza, los medios de comunicación tienen más responsabilidad en las decisiones que afectan la vida social y política de las comunidades. De Gasperín (1999) comenta que no se puede perder de vista que en el tratamiento de la agenda de los medios de comunicación y de los procesos electorales hay un entorno y una situación bajo la cual ambas situaciones interactúan: El autor cita a México, pero es válido también para Venezuela.

En el caso de la prensa escrita y audiovisual, su poder radica en la capacidad que tiene de influir sobre los lectores y las audiencias; ejerciendo presión sobre determinadas opciones ideológicas y económicas, entre otras. La objetividad es un aspecto muy discutido en el terreno de la información política; la editorialización, la adjetivación y la emisión de juicios se hace una práctica común en los medios.Voceros, expertos, periodistas y el propio medio se convierten en fuente informativa (Cañizález, 2004).

Es fundamental advertir, que el discurso de los medios es una práctica social en la que intervienen pactos silentes. En este sentido, no sólo buscan informar sino persuadir, manipular y seducir a los variados y heterogéneos actores que coexisten en desigualdad de condiciones. Su capacidad para crear significados afecta la forma en que los perceptores se aprecian a sí mismos, su propio sentido de vida y sus relaciones con los demás. Aunque es muy importante que los comunicadores sociales tomen conciencia, se autoevalúen en su rol como agentes de cambio, trabajen en función de la sociedad y del desarrollo de los grupos sociales; no puede obviarse que la lógica de los medios es una pared invisible, difícil de escalar para estos profesionales en medio de un mundo cada vez más complicado; lo cual restringe un poco el papel del comunicador social en la sociedad. En todo caso, su decisión ética le lleva a seleccionar aquel medio con el cual comparte la línea editorial para formar equipo en la labor de generar patrones de conducta y matrices de opinión que impacten en la sociedad.

Es por ello, que en la presente investigación interesa la voz del comunicador social; sobre el tratamiento que los medios de comunicación social impresos del estado Táchira en Venezuela y de los Departamentos del Norte de Santander y Santander en Colombia, dan al discurso diplomático relacionado con el conflicto Colombo- venezolano, debido a que son los periodistas los que día a día recopilan información sobre sobre la situación diplomática colombo-venezolana, debidamente delimi- tada y quienes tienen que resolver el dilema entre las pautas expeditas o sobreentendidas de la línea editorial y su propia interpretación de los hechos para publicar la información.

Colombia y Venezuela comparten una extensa frontera con una línea limítrofe aproximada de 2.216 kilómetros de extensión. El sector fronterizo de mayor interés e importancia para la relación bilateral, incluso para la integración andina de todo el subcontinente sudamericano, es el que administrativamente comprende Estado Táchira, en Venezuela y el Departamento del Norte de Santander, en Colombia (Jiménez, 2015). Este sector fronterizo es promovido y estimulado desde las ciudades regionales San Cristóbal en Venezuela y Cúcuta en Colombia. Estas ciudades, se han convertido en los centros de la economía de ambos países, tanto regional como fronteriza y son el eje comercial y carretero más importante de la subregión andina, teniendo repercusiones a nivel binacional e internacional (Pabón, Arenas y Sepúlveda, 2015). En consecuencia, para esta región es de suma importancia hacer seguimiento a lo que acontece en la relación binacional y de la evolución del discurso diplomático entre los dos países pues ello afecta, positiva o negativamente, la dinámica comercial y comunicacional. De ahí, que los medios de comunicación desempeñan un papel crucial en la difusión de información en un debate libre, abiertos y objetivo.

El conflicto interno que sufre Colombia desde hace más de 50 años y la problemática económica – política – social vivida en Venezuela en los últimos años, afecta cada día más a estas naciones por sus áreas de frontera, por esta razón los pobladores de las zonas limítrofes sufren las consecuencias de los desplazamientos y actividades de subversivos y, de los migrantes o refugiados colombianos o venezolanos, hacia sus territorios o hacia otros destinos con la intención de obtener un poco más de seguridad que la que reciben en su país de origen. Ya no sólo se trata de problemas físicos como contrabando, secuestro, pago de vacunas, entre otros, ahora se acentúa aún más el problema social.

En este complejo escenario, se espera de los medios de comunicación masivos de cada región en ambos países, desempeñen un rol relevante como encargados de entregar de manera equiparada la descripción e interpretación de los hechos y los discursos gubernamentales/diplomáticos, así como las diversas corrientes de opinión de las fuentes sobre.

Los medios de comunicación constituyen uno de los cimientos fundamentales de las democracias actuales. Esa es la concepción utilizada por las naciones occidentales contemporáneas y cuyo origen radica en el nacimiento de los estados modernos, en los que la información, y la prensa escrita especialmente, profundizan el conocimiento y favorecen la posibilidad de estar informado. En este contexto de interdependencia sistémica, refieren Arcila, Cañizalezy Moret (2008), es posible ubicar la relación medios-ciudadanos. Al respecto, se está frente a la discusión teórica permanente. de si los medios reflejan las necesidades de información de los individuos, o sí, por el contrario, los medios construyen esas necesidades a partir de sus procesos de selección mediática.

En este orden de ideas, el monitoreo de medios o lo que es lo mismo, el análisis de los temas y tratamientos que los medios realizan, busca contribuir precisamente con el conocimiento que se debe tener acerca de la actividad mediática desarrollada a propósito de los intereses ciudadanos, siendo ésta una actividad fundamental del periodista en la actualidad (Soria, 2013).

Han pasado más de 40 años desde que Stoney McCombs (1972), formularan la conocida hipótesis de la Agenda-Setting y las preocupaciones acerca del funcionamiento de los medios, parecen seguir centrándose justamente en la tematización y jerarquización que estos agentes sociales realizan de la realidad y en cómo esta mediación influye en la conciencia individual sobre los asuntos del acontecer público. Es por ello que se hace fundamental conocer las preocupaciones de los ciudadanos y si las mismas son compartidas por los encargados de seleccionar y jerarquizar la información pública (Arcila, Cañizalez y Moret, 2008).

Según Duplatt (2005) no importa que el tipo de medio sea escrito o red audiovisual, de lo que se trata es de periodismo. Para ambos valen los mismos criterios y estándares para realizar un buen trabajo, más allá de las peculiaridades de sus soportes; es decir, investigar y verificar. La doble verificación que predica Colombo (1997) de hechos y de fuentes significa chequear, explicar, contextualizar, informar y comunicar. Seguir el paradigma de la información como bien público y tener presente las necesidades de la gente de conocer y formarse una opinión sobre lo que pasa a su alrededor y más allá de las fronteras de su país.

En la zona fronteriza colombo-venezolana, caracterizada por la definición de límites, el conflicto armado, el contrabando y la inmigración ilegal (De Rojas, 2015), entre otros, el papel de los medios se hace crítico en cuanto a la formación de matrices de opinión. Los periodistas se ven muy presionados por la línea editorial del medio impreso o cualquier otro medio de comunicación; tal es el caso de la frontera colombo- venezolana, la cual ha presentado un recrudecimiento de la violencia en los últimos años, caracterizado por un escenario protagonizado por los grupos irregulares, los paramilitares y militares de Colombia, la fuerza militar de Venezuela y, en general, los grupos delictivos de ambos países. Esta situación amerita una acción diplomática en ambas naciones; es allí, donde la labor de los diarios cobra una importancia capital, fundamentalmente,en lo que se refiere a la gestión editorial que los medios ejercen respecto al manejo de la parcialidad - imparcialidad en el tratamiento del discurso (Morales, 2014).

2. Revisión de la Literatura

El conflicto colombo-venezolano

El conflicto colombo-venezolano se manifiesta por un creciente distanciamiento de las posturas comunes que los dos países venían expresando y asumiendo como mecanismos para enfrentar los problemas comunes tanto a nivel internacional como fronterizo. A partir de 2005, las relaciones colombo-venezolanas se deterioran producto de dicho distanciamiento y del predominio de lo que se ha dado por denominar la guerra o diplomacia de micrófonos, poco habitual de las relaciones internacionales, y de la cual los medios de comunicación han reportado los acontecimientos, construyendo explicaciones de los hechos. A partir de allí, las acusaciones presidenciales, la violencia e inseguridad fronteriza, el contrabando y las actuaciones encontradas en la economía, han caracterizado la relación bilateral y es lo que denominaremos en este trabajo conflicto colombo-venezolano.

El conflicto colombo-venezolano ha recrudecido últimamente, a partir de los intercambios de acusaciones entre los presidentes y la orientación ideológica del gobierno venezolano manifiesta en los discursos televisivos (Cárdenas, 2017). La tensión fronteriza colombo – venezolana en los últimos años, se ha convertido en un foco de tensión bilateral y de violencia (De Rojas, 2015); por un lado, están las fuerzas armadas colombianas interesadas en hacer retroceder los grupos rebeldes colombianos, y estos grupos, quienes han penetrado al territorio de Venezuela cometen delitos, tales como narcotráfico y secuestros. De otro lado están las fuerzas armadas venezolanas, quienes deben cuidar sus puestos fronterizos y la zona a su cargo, aun cuando estos son los menos involucrados en eventos de choque; deben hacer frente al tradicional contrabando, tráfico de drogas y la delincuencia común.

Carrión (2009, Diciembre,18) destaca que las agresiones armadas por parte de la guerrilla al Estado y territorio venezolano, contra civiles y militares, es cada día más comprometida y alarmante. Alega, que a ello se suma el número de soldados venezolanos y civiles muertos y heridos, víctimas de la acción armada de la narcoguerrilla y todas las personas que padecen hostigamiento diario contra la vida productiva, económica y social de la región, tales como trabajadores, productores comerciantes y empresarios.

En lo que concierne a la presencia militar legitima, la Fuerza Armada Nacional Venezolana asegura que los grupos guerrilleros de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), tienen campamentos en territorio venezolano; por tal motivo decidieron reforzar las unidades militares y el parque de armas y equipos destacados a lo largo de la frontera colombo – venezolana (Cadena, 2007).

Hay que agregar que los niveles y expectativa económicas son desiguales a todo lo largo de la frontera colombo-venezolana. Mientras por un lado existen zonas como la Guajira venezolana y el Arauca colombiano que carecen de los más elementales servicios, en otras localidades como los municipios venezolanos de Jesús Enrique Losada, Rosario de Perijá, Catatumbo, eje Cúcuta - San Antonio - San Cristóbal, gozan de un leve desarrollo. Otra característica señalada por Carrión (2009,Diciembre, 18), es la derivada del dúo narco- guerrilla; los carteles de la droga componen toda una industria del delito, apoyada en la organización que tiene la guerrilla, para proteger sus cultivos y laboratorios clandestinos de procesamiento de la coca.

A la actuación del narcotráfico, se suma la de los paramilitares, los cuales, conjuntamente con las células guerrilleras colombianas han sido catalogados de terroristas por el gobierno estadounidense. Todos estos grupos actúan sin recato alguno, en ambos países; lo cual exige del gobierno venezolano la búsqueda de mecanismos de cooperación con Colombia.

Otra consecuencia, es la destrucción del ecosistema de algunos parques nacionales protegidos por el Estado venezolano y colombiano, donde se han venido detectando sembradíos de amapola a lo largo de los años (Carrión, 2009, diciembre 18). Esta situación, implica que Venezuela es actor protagónico en el conflicto colombiano, dado que sus fronteras son amenazadas continuamente por los grupos de insurgentes que operan del lado colombiano. En síntesis, el conflicto colombo- venezolano ha surgido y venido agudizando por las diferencias políticas e ideológicas de los gobiernos, por el desplazamiento a la frontera común de los grupos insurgentes en Colombia y por las acciones de ambos gobiernos para enfrentarlos.

Esta investigación consideró el tratamiento informativo del conflicto político, que históricamente ha mantenido Venezuela y Colombia, siendo una de matices del conflicto colombo-venezolano, dada la importancia que tiene para los medios discernir las razones del conflicto bilateral y los desencuentros ideológicos sobre temas tan diversos como refugiados, desplazados, paramilitarismo, contrabando, movimientos migratorios, entre otros. Para los medios impresos se hace necesario cubrir el tema del conflicto colombo-venezolano, siguiendo una calidad en el trabajo periodístico, yendo más allá de un reportaje cotidiano para explicar el momento y el rumbo trazado por los protagonistas de la información.

El discurso Diplomático

El discurso es un sistema de afirmaciones que construye un objeto y una praxis socio-antropológica fundacional de la realidad de la cual habla. Esto no reduce la realidad a lo que el discurso dice de ella. En este sentido, el discurso es una dimensión transdiscursiva integrada por la sedimentación de contenidos semánticos que adecuan y transforman la historia de cada sociedad (D´Aubeterre, 2009). Al respecto, Van Dijk (2001) sostiene que el concepto de discurso tiene implícitatres dimensiones fundamentales: el uso del lenguaje, lacomunicación de creencias y la interacción.

El discurso puede concebirse como la totalidad resultante de la interrelación entre elementos que configuran un sistema de significación, el cual a su vez determina la comprensión que los individuos han ido haciendo acerca de su desempeño en la sociedad y acerca de su propia acción política (Laclau y Mouffe, 2006: 142-155). El discurso no sólo hace referencia al texto hablado o escrito, sino también da cuenta sobre el estado de la sociedad y la tendencia colectiva predominante; por ejemplo, las prácticas sociales, lingüísticas y no lingüísticas.

El discurso también puede concebirse como un suceso de comunicación caracterizado por una secuencia coherente de actos de habla, que se encuentran entrelazados entre sí para formar macroactos del habla a fin de comunicar significados (Bajtin, 1998: 38) y, en este proceso de actos, se da una interacción verbal entre los diversos participantes para dar paso a la construcción de significadosa partir de las practicas discursivas (Calsamiglia y Tusón, 1999). Cabe distinguir el discurso político y el discurso diplomático.

El discurso político, restringido al contexto nacional, es el producto de un proceso cognitivo-conductual y situacional, socialmente determinado, que está fundamentado en las representaciones que del contexto hacen los actores (Dorna, 1993:118). El discurso político actual es característico que la apariencia cuenta más que la esencia, la imagen tiene más importancia que la idea y la forma interesa más que el contenido. En este sentido, las fórmulas retóricas buscan producir impacto a fin de acallar el discurso del adversario (Dorna, 1993:119).

Sin embargo, existen elementos para que el discurso político sea de calidad, estos son: equivalencia, exactitud, adecuación y usabilidad (Viezzi, 2001: 178-182). El discurso político está muy asociado a las ideologías y, dadas sus funciones sociales y políticas son públicos. El discurso político mantiene una fuerte relación con la ideología puesto que delimitan y fijan conceptos con una variedad de significados con el propósito de afectar las prácticas concretas en el campo político y en la sociedad (Guerrro y Vega 2015: 106-107).

El discurso diplomático es un género discursivo secundario (Bajtin, 1998) usado a escala internacional, que tiene dos dimensiones: el tema y la forma y, ambos aspectos están indisolublemente relacionados entre sí (Voloshinov, 1992:48). La dimensión del tema comprende las relaciones entre el texto y su entorno, es decir, las condiciones de producción discursivas como extra-discursivas (institucionales). Para Voloshinov (1992), el tema, es una dimensión donde confluyen y confrontan las ideologías, en una lucha social por el sentido.

En la dimensión temática, primero se seleccionan los asuntos (conflicto colombo-venezolano), para que sean tratados por los medios en su conjunto. Una vez creado el espacio de discusión común, los diferentes actores políticos se inscriben en debates ideológicos sobre los problemas que acontecen. En este sentido, las diferentes tematizaciones que se hacen del mismo asunto, incluyendo la discusión misma sobre el grado de responsabilidad de cada actor, representa uno de los núcleos del discurso diplomático (Gavirati, 2014: 9).

La dimensión de la forma o dimensión retórica, aborda el cómo se dice las cosas. Para Aristóteles la retórica no se define simplemente como las figuras o los tropos, sino como la forma que adopta todo discurso (Gavirati, 2014:10). Es común que lo diplomático supone prima facie una relación de respeto entre Estados soberanos; sin embargo, se pueden dar ciertos desequilibrios en las relaciones internacionales y en el caso que nos ocupa, en cuanto al debate, tal y como ha sucedido con el conflicto colombo-venezolano.

Por su lado, Steinberg (1993), distingue otros aspectos, tales como los retóricos, los temáticos y los enunciativos del discurso diplomático; de esta manera identifica las formas que adoptan el texto, los motivos y tópicos que contiene, además de la relación comunicativa que imagina. (Gavirati, 2014) plantea que el control del lenguaje y el uso del registro profesional son dos características del discurso diplomático y, estos elementos han formado parte de los actores –Jefes y Jefas de Estado – a fin de encausar los temas de conflicto en las regiones.

En el caso venezolano, un aspecto característico del discurso diplomático de los dos últimos presidentes ha sido la violencia simbólica. Bourdieu (1988) sostiene que la violencia simbólica consiste en la construcción de un mundo imponiendo ordena la realidad; es decir, impone categorizaciones como condición de posibilidad para pensar el mundo, entenderlo o significarlo. Al imponer categorías que impliquen un deber ser único, legítimo, adecuado o pertinente, se logra borrar toda huella de alternativas posibles y se clausuran los procesos mismos de pensamiento, creándose un pensamiento único instituido como normal. Según D´Aubeterre Alvarado (2009), los modos discursivos retóricos que asumen el ejercicio de la violencia simbólica se caracterizan por la descalificación constante, la imposición de opinión o su silenciamiento, la interrupción, la banalización, la falta de reconocimiento, entre otros aspectos. Al respecto, en Venezuela, la reiteración continua del discurso oficial en los medios está caracterizada por una violencia simbólica sostenida, la cual puede propiciar el resentimiento y la polarización político-ideológica de la población.

Si bien es sabido que durante décadas las relaciones entre Colombia y Venezuela estaban fortalecidas por su intercambio comercial, cultural y social. Sin embargo, el ascenso de Hugo Chávez como presidente de Venezuela, marca un precedente importante entre las relaciones bilaterales desde el año 1999. Chávez, con su retórica negativa creciente contra el gobierno de Estados Unidos y su acercamiento a los Castro de Cuba, armonizó con la hábil tarea de Pastrana para aproximar al gobierno colombiano y ganarse la confianza de Washington. Cosa que convirtió a Bogotá y no a Caracas en el amigo confiable del país potencia norteamericano, para tratar temas energéticos, de Derechos Humanos, narcotráfico y democratización.

Tales escenarios, hicieron que se diera un vuelco a las relaciones diplomáticas entre los países caribeños, signados por históricas relaciones de fraternidad. Para Martínez (2013), la transformación de Venezuela en un Estado Socialista terminaría por descarrillar la relación bilateral entre ambos países. Desde ese punto, la desconfianza marcó el escenario diplomático entre los gobiernos de turno. Porque para Colombia resultó aberrante que su vecino promoviera y se aliara con los grupos subversivos que encabezaron la violencia interna durante años; por su parte, Venezuela, duda de Colombia por su alianza estratégica con los Estados Unidos, país considerado enemigo de la revolución chavista.

Gestión editorial

Partiendo de las explicaciones de Casals y Santamaría (2000), la línea editorial de un periódico es el agregado de valores y criterios que guían una redacción en los arbitrajes que ésta hace en cuanto a los temas de actualidad, el ángulo a destacar, el punto de vista, el tono escogido y un conjunto de decisiones subjetivas. Como tendencia política visible pero escasamente declarada, se define diariamente en las respuestas que da a las interrogantes ¿Qué es importante? ¿A qué fuente se entrevistará? ¿Cómo prestar la noticia? ¿Cuál será la rúbrica preponderante? ¿Que se colocará en primera plana?

En términos concretos y puntuales, comúnmente se entiende el editorial como un género periodístico- expositivo, que consiste en un texto no firmado que explica, valora y juzga un hecho noticioso de especial importancia. Se trata de una opinión colectiva, de un juicio institucional formulado en concordancia con la línea ideológica del medio.

En opinión de Martínez (1989), el editorial tiende a la persuasión, es decir, induce a las personas mediante la exposición de razones a creer o a hacer alguna cosa, siempre que sea sin coacción. En tal sentido, el editorial persuade más que convence, pues la convicción es sólo un primer paso hacia la verdadera persuasión, aunque el razonamiento debe estar fundamentado. Cuando no ocurre así se hace un abuso del estilo editorialista, que es el lenguaje totalitario y que se caracteriza por introducir directamente una valoración política de lo sucedido, incluso dentro del texto de una noticia, con la pretensión de transmitir el hecho, de poseer la verdad absoluta (Nicolás , 2013).

Los medios impresos en la zona fronteriza

Los medios de comunicación impresos son actores fundamentales en la visibilidad de los diferentes acontecimientos políticos y sociales, ya sea por reseñar los crímenes y delitos que suceden en una determinada comunidad; hacer seguimiento de las políticas de seguridad de los Estados o de los gobiernos nacionales, regionales y/o locales.

Es importante tener claro que los medios masivos de difusión, además de empresas de servicio son actores sociales, convirtiéndose en un medio para la generación de matrices de opiniones favorables o desfavorables a los hechos. En este sentido el periodista es un profesional de la información.

Ahora bien, más allá de la mera función divulgativa e informativa la noticia es un asunto vital en la política contemporánea como para considerarla una preocupación exclusiva de los periodistas (Dahdah, 2003). Hay una relación directa entre comunicación política y la política informativa de los noticieros de televisión, radio y prensa, cada día más creciente. Stoney McCombs (1972), enfatizaron la importancia política de la noticia en lo que llamaron la Agenda-Setting; según la cual, la política actual es influida por los medios de comunicación de masas al establecer el vínculo indirecto, vale decir, una relación mediática entre gobernantes y gobernados.

Las evidencias de Stoney McCombs (1972) apuntan, entonces, a que los ciudadanos aprenden ideas o conceptos de la información abundante que diariamente perciben a través de la prensa, la radio o la televisión. Tales medios son las fuentes principales de información y, por lo tanto, de formación de la opinión de los públicos. Según, estos autores, tal como lo formula la “teoría de fijación de la agenda”, los ciudadanos aprenden representaciones de la realidad sociopolítica a razón directa con el énfasis que ponen los canales de difusión masiva en torno a los asuntos públicos.

Otro señalamiento importante que abona al papel de los medios en la interpretación ciudadana del hecho violento en frontera, es el de Dahdah (2003), cuando se apoya en Iyengar y Kinder (1993), para quienes los medios de difusión masiva profesan una influencia en los criterios que emplean los individuos para enjuiciar a sus gobernantes; ya que del mismo modo ejercen esta ascendencia en los criterios que los ciudadanos aplican para enjuiciar y juzgar a los actores.

Para Iyengar y Kinder (2003), la impresión que se forman los individuos sobre su realidad, sus evaluaciones sobre la misma y, en consecuencia, las decisiones que toman, se construye con base en algunos temas centrales, de esta forma, los ciudadanos construyen un abanico de asuntos como parámetros para medir el comportamiento de los gobernantes y sus actuaciones. Los medios de difusión no sólo fijan una agenda de temas, sino que contribuyen con ello a la creación de un repertorio de criterios que sirven para que el público juzgue la realidad y tome decisiones.

Los medios de comunicación y el equilibrio informative

Enuna frontera tanconfusa yenrarecida por elementos violentos que conforman una realidad binacional entre Colombia y Venezuela, el compromiso de observar un tratamiento equilibrado a las informaciones que allí se generan cobra gran importancia (Torregrosa y Montemayor, 2017).

Hasta los momentos, no se cuenta con una definición concluyente de cubrimiento informativo “equilibrado”; los textos se limitan a expresar que lo ideal es que se busque el pluralismo y la veracidad en el manejo de la información. Al respecto, el Código de Ética del Periodista Venezolano (1973) no habla de equilibrio informativo aun cuando señala en su artículo 6: “El periodista se debe fundamentalmente al pueblo, el cual tiene el derecho de recibir información veraz, oportuna e integral a través de los medios de comunicación social”. De igual manera, en su Artículo 17, se lee que “El Periodista debe luchar por un ambiente comunicacional sano en el sentido de lograr equilibrio en los mensajes”. La entropía comunicacional es un factor de ruido en el espacio comunicacional que debe ser denunciado por el periodista.

Bernabé (2007), advierte que contexto, rigor y contraste de fuentes son palabras fundamentales para el periodismo, pese a que éste se ha inundado de conceptos como: rapidez, espectáculo, falta, y en muchos casos, ausencia total de rigor. Esta autora, considera que los medios de comunicación masiva, en lugar de ejercer su equilibrio informativo, explotan el lado especulativo de un hecho noticioso, independientemente de su impacto, cercanía o interés.

Mientras para el periodista los criterios de noticiabilidad pueden ser unos, para la línea editorial del medio pueden ser otros. Estos últimos tienden a ver la noticia como mercancía, los criterios que prevalecen la mayoría de las veces pueden ser otros. Por otra parte la teoría del Gatekeepers (porteros), como los personajes que, bien dentro de los medios o en las audiencias, deciden la valoración de un hecho noticioso.

Es decir, la agenda de los medios de comunicación dependerá de la acción de los gatekeepers -los actores profesionales que individual u organizativamente determinan los ítems de actualidad valorados como relevantes en cada momento (Armananzas, 2007). Si los empresarios de medios y los periodistas jefes de información y redacción, tienen el poder de decidir lo que se publica y bajo qué enfoque, también los usuarios tienen el poder de decidir la información que consumen para satisfacer sus necesidades informativas. Es lo que Ramonet (2003) llama el Quinto Poder.

3. Metodología

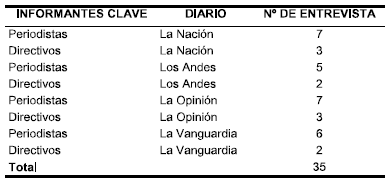

En esta investigación se aplicó un estudio exploratorio (Hernández, Fernández y Baptista, 2006) apoyado en un diseño de investigación cualitativo (Méndez, 2002 y Martínez, 1997). Así, se buscó conocer la perspectiva del periodista en cuanto al tratamiento del discurso diplomático. Los informantes clave pertenecen al cuerpo de periodistas y directivos de los diarios La Nación y Los Andes en el Estado Táchira, Venezuela y La Opinión y La Vanguardia en los Departamentos del Norte de Santander y Santander, Colombia; por ser éstos, actores protagonistas de la situación abordada. Se precisó obtener información de los implicados en la situación problemática con el fin de conocer la realidad desde otro ángulo, para abonar a nuevos enfoques con lo cual se pueda instituir una pluralidad metodológica y una visión más global y holística del objeto estudiado (Ver Tabla 1).

Elaboración Propia

Elaboración Propia

Se puede confirmar que tanto los periódicos de Venezuela como de Colombia están tratando el discurso diplomático con poca imparcialidad. Se demuestra que en promedio el 76,53% de los periodistas se inclinan a la parcialidad.

El hallazgo anterior se corrobora al consultarles a los periodistas venezolanos y colombianos su apreciación

La técnica de recolección de datos se centró en una entrevista semiestructurada, aplicada de manera personal, a fin de recolectar formalmentelos datos de la investigación (Zorrilla y Torres, 1992). La ventaja de este tipo de técnica, según Berganza y Ruiz (2005) radica en el hecho de que obtienen una mayor tasa de respuestas e incluso mayores garantías de la sinceridad de las mismas.

El instrumento diseñado para el registro de los datos primarios fue un cuestionario, no estándar y semiestructurado (Chávez, 1994). El cuestionario lo conformaron preguntas cerradas y dicotómicas que contemplaron los aspectos necesarios en la investigación (Sabino, 1980). Ambos instrumentos fueron valorados bajo técnicas de juicio de expertos.

4. Resultados

4.1. Entrevista a los Periodistas

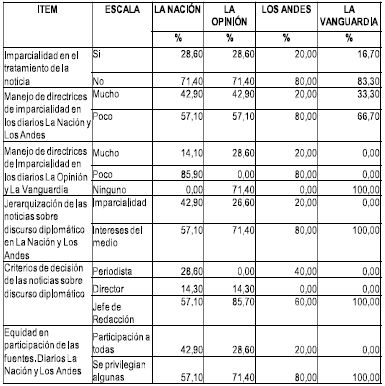

Tratamiento responsable del discurso: imparcialidad En la tabla 2 se aprecian los resultados de las opiniones de los periodistas sobre la imparcialidad en el tratamiento responsable del discurso. sobre sí los diarios fronterizos venezolanos La Nación y Los Andes manejan directrices de imparcialidad en su tratamiento de las noticias relacionadas con el discurso diplomático. Al respecto, queda claramente establecida la parcialización que existe en el manejo de la información con un promedio del 65,23% contra un 34,78% de imparcial.

Al consultar de manera invertida a los periodistas de los diarios venezolanos y colombianos sobre las directrices de parcialidad-imparcialidad ostentada por los diarios colombianos La Opinión y La Vanguardia, se deriva que hay una parcialidad en promedio del 84,33% y una imparcialidad del 15,68%.

En cuanto a la consulta sobre si la ubicación, valoración y jerarquización de la noticia concerniente al discurso diplomático se realiza de manera imparcial o según los intereses del medio, a juicio de los entrevistados los intereses del medio pesan más en los diarios de ambas naciones. En este sentido, en promedio, el 77,13% de los 4 medios, señalan que la jerarquización de la noticia se da por disposición de los intereses internos del medio y no de la importancia de reseñarla tal y cual como está aconteciendo la notica.

También se conoció que generalmente, quien decide la ubicación, valoración, jerarquización de las noticias relacionadas al discurso diplomático Colombo venezolano son el jefe de redacción y/o información siguiendo una política editorial; el director y los periodistas prácticamente no toman esas decisiones y mucho menos entre todos. Por lo tanto, la decisión de los jefes de redacción o información (75,70%) en promedio arropa la opinión que pudiese tener un periodista (17,15% en promedio) en cuanto a la jerarquización de la noticia.

Se evidencia que la parcialidad queda establecida al comprobar que los periodistas de ambos grupos de periódicos consideran que en los diarios, La Nación y Los Andes no se da igual participación a todas las fuentes sino más bien se privilegian algunas en detrimento de otras, con respecto a las noticias relacionadas al discurso diplomático colombo-venezolano.

Tratamiento responsable del discurso: fin último o propósito

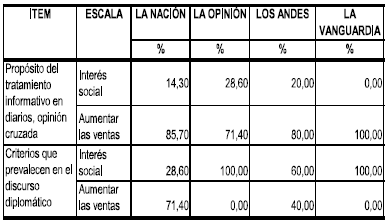

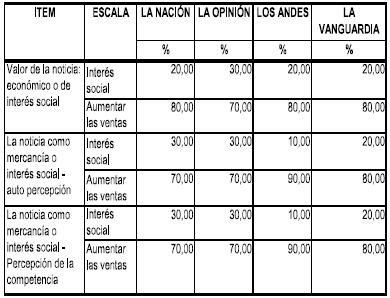

En la tabla 3 se comprueba que los periodistas de los diarios tratan el discurso diplomático colombo- venezolano como mercancía para aumentar las ventas y menos por el interés social que el mismo pueda tener.

Elaboración Propia

La consulta que se le hizo a los periodistas venezolanos y colombianos sobre si en el diario de la competencia del vecino país suelen dar al discurso diplomático colombo-venezolano, un tratamiento informativo para aumentar las ventas o un tratamiento informativo de interés social; dio como resultado, que el 100,00% de los periodistas de La Vanguardia, considera que el tratamiento responde más al interés por las ventas que al interés social; del mismo modo lo confirman sus coterráneos de La Opinión (71,40%). Asimismo, los periodistas venezolanos del diario Los Andes (80,00%) y La Nación en un (85,70%) también comparten el juicio de los colombianos.

De la consulta sobre este mismo aspecto en su propio diario, se conoció que, para los profesionales delperiodismo colombiano de La Opinión y La Vanguardia, en un 100,00% priva el interés social; mientras que la auto percepción de sus colegas de los periódicos venezolanos como el diario Los Andes también es a favor del interés social en un 60,00%, inclusive los del diario La Nación, sólo un 28,60% cree que el interés social guía la forma de tratar la noticia.

4.2 Entrevista a los Directivos

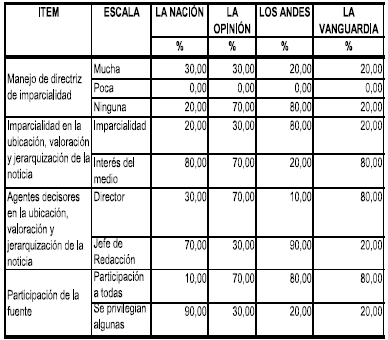

Tratamiento responsable del discurso: imparcialidad A juicio de los directivos de los cuatro periódicos fronterizos consultados todos los diarios no tienen suficientes directrices de imparcialidad en el tratamiento de las noticias relacionadas al discurso diplomático colombo-venezolano (Ver Tabla 4).

Elaboración Propia

Al respecto, cuando se les preguntó específicamente si cada diario utilizaba mucha, poca o ninguna directriz de imparcialidad al tratar las noticias relacionadas al discurso diplomático colombo-venezolano, todos los directivos opinaron que no tienen imparcialidad.

En cuanto al tratamiento de las noticias relacionadas con el discurso diplomático colombo-venezolano, en lo que se refiere a ubicación, valoración y jerarquización; en promedio, el 37,50% de los directivos es imparcial y, el 62,50% mantiene su interés en el medio. En opinión del 52,50% en promedio de los directivos, generalmente, quién decide la ubicación, valoración y jerarquización de las noticias relacionadas al discurso diplomático colombo-venezolano, son los jefes de redacción y/o información.

También, en la tabla 4 se aprecia que los directivos de los periódicos consultados reconocen que se privilegian algunas fuentes en detrimento de otras que no tienen la misma participación cuando se trata de noticias relacionadas al discurso diplomático colombo- venezolano (40,00% en promedio).

Tratamiento responsable del discurso: fin último o propósito

El criterio de los periodistas de los diarios sobre la gestión editorial respecto al cumplimiento de la responsabilidad que tienen de tratar el discurso diplomático colombo-venezolano, es de tratarlo como mercancía para aumentar las ventas (Ver Tabla 5).

Elaboración Propia

A juicio de los gerentes de los diarios, se suele dar al discurso diplomático colombo-venezolano un tratamiento informativo acorde con la necesidad de aumentar las ventas y no siguiendo el interés social; así se demuestra con el 77,50% (promedio).

Por otra parte, en promedio el 77,50% de los directivos opinan que en el diario que ellos dirigen, prevalece en el tratamiento del discurso diplomático colombo-venezolano como hecho noticioso a fin de aumentar las ventas; mientras que en promedio el 22,50% de los directivos sostienen que prevalece el interés social.

5. Conclusiones

Según la opinión de los informantes clave, la gestión editorial de los diarios en cuanto al tratamiento informativo del discurso diplomático, y cómo este influye en el conflicto colombo-venezolano, se caracteriza por: Parcialidad y baja responsabilidad en el tratamiento del discurso diplomático colombo-venezolano: ubicación y valoración, jerarquización y participación de fuentes en el cumplimiento de su vital finalidad de influir de forma positiva en el conflicto interfronterizo colombo-venezolano y en la opinión de los ciudadanos de estas regiones. Sumado a la limitada capacidad cognitivas de los pobladores para manejar su entorno, su comportamiento selectivo para enfocar su atención en algunos elementos del entorno y desenfocar otros; su limitada perspectiva.

• Tratamiento selectivo y tendencioso de las fuentes y hechos reforzando el sentido de inmediatez de los residentes de la frontera, su limitada capacidad para juzgar una situación reciente con la información anterior afectando sus juicios de la realidad, toma de decisiones e incapacidad, todo lo cual les inhabilita para procesar juicios y análisis complejos, directos, asertivos de su realidad y entorno.

• Tratamiento poco responsable del discurso político como hecho noticioso políticamente tendencioso. en lo que se reflere a la imparcialidad.

• Matrices de opinión de los periodistas de los diarios venezolanos fundamentadas en la complacencia o simpatía: se impone la parcialidad por las condiciones políticas que se viven y las cuales apoyamos; o en la coerción o autocensura: se impone la parcialidad por las condiciones políticas que se viven a las cuales tememos.

• Opiniones de los periodistas y directivos de Colombia y Venezuela cruzadas en cuanto a su gestión editorial, ambos se acusan de criterios parcializados de noticiabilidad e imparcialidad en el tratamiento y construcción de su agenda informativa por razones políticas a favor o en contra del actual gobierno venezolano.

• Poca responsabilidad de directivos y jefes al dar un tratamiento imparcial y poco equilibrio informativo en la ubicación, valoración y jerarquización según los intereses del medio y no del interés social.

• Parcialidad en las fuentes. En cuanto al nivel de imparcialidad, también se caracteriza en que se privilegian algunas fuentes en detrimento de otras que no tienen la misma participación cuando se trata de noticias relacionadas al discurso diplomático colombo- venezolano. Periodistas y directivos reconocen esta realidad.

• Un criterio de empresa comercial que prevalece sobre el valor ético de servicio público informativo y de aparato de Estado para formar y orientar. En opinión de los periodistas y directivos de los diarios La Nación y Los Andes en el Estado Táchira, la gestión editorial incumple su responsabilidad al tratar el discurso diplomático colombo-venezolano como mercancía para aumentar las ventas y no como hecho noticioso. Los diarios colombianos guardan mayor responsabilidad que los venezolanos al tratar la noticia sobre el discurso diplomático con más inclinación al interés social que al de mercancía.

Al determinar la evaluación de los periodistas y directivos, sobre la gestión editorial en cuanto al manejo de fuentes de presión internas y externas al medio impreso para realizar su trabajo sobre el discurso diplomático colombo-venezolano, se observa que: Obran bajo cierta presión de fuentes internas y externas. Se refleja la dificultad de alcanzar un total equilibrio informativo pronunciado, pero no se nota el esfuerzo, por alcanzar un nivel de equilibrio suficiente para que los receptores puedan obtener informaciones no sesgadas ni manipuladas, implementando una política editorial independiente y una línea informativa precisa.

• El dilema que enfrentan los diarios fronterizos colombianos y venezolanos entre seguir sus valores éticos, socialmente responsable, como servidores de la sociedad guardando un equilibrio informativo o ceder a las presiones internas y externas impuestas por el mercado de trabajo y las condiciones socio políticas lo gana este último.

Con referencia a las matrices de opinión que tienen periodistas y directivos, sobre la gestión editorial, en cuanto a la influencia que ejercen en el tratamiento de la información del discurso diplomático colombo- venezolano en el conflicto y en la opinión de los públicos:

• Favorecen la inestabilidad emocional, intelectual y económica en la población de esta región e influyen en ella favoreciendo una de las partes involucradas en el conflicto a través del tratamiento noticioso deliberado para impactar su opinión. Periodistas y directivos de los diarios colombianos y venezolanos a pesar de su consciente influencia, no guardan un tratamiento responsable a la noticia sobre el discurso político en este sentido.

• Las matrices de opinión de los periodistas y directivos, que subyacen en las respuestas, en cuanto a su influencia en el conflicto y en la opinión de los públicos se pueden verbalizar de la siguiente manera:

• Deliberación favorable a la negociación del conflicto.

• Deliberación favorable hacia una parte del conflicto mediante el tratamiento noticioso sensacionalista y la búsqueda de fuentes polémicas.

• No deliberación hacia la comprensión y negociación del conflicto.

• Deliberación a recrudecer el conflicto por el tratamiento noticioso sensacionalista y la búsqueda de fuentes polémicas.

Por último, los medios de comunicación desempeñan un papel muy importante en el tratamiento informativo del discurso diplomático en torno al conflicto colombo- venezolano a fin de que la ciudadanía disponga de noticias veraces sobre los acontecimientos que suscitan en la frontera día a día. En la zona fronteriza colombo-venezolana convergen problemas sociales diversos tales como el crimen, el conflicto armado, la violencia, el contrabando, la inmigración, entre otros tantos hechos que dan forma a un cuadro complejo de acontecimientos. Se requiere, entonces, de una gestión editorial que trate la información de forma imparcial a fin de garantizar una noticia con contenidos más objetivos sobre el discurso diplomático ofrecido por los actors políticos tanto de Colombia como de Venezuela y, así, los lectores o grupos sociales de ambos países podrán formarse una opinión pública clara sobre el discurso diplomático. Queda todavía un trabajo por hacer para conseguir un tratamiento informativo de mayor calidad. Cabe destacar que la calidad de los medios expresa en cierta forma la calidad de la democracia e inversamente sucede con la calidad de la democracia respecto de los medios de comunicación.

Referencias bibliográficas

ARCILA, C.; CAÑIZALEZ, A. y MORET, J. (2008). Los medios como proyección de las preocupaciones ciudadanas. Monitoreo de medios impresos y audiovisuales en Venezuela durante 2006-2007. Ponencia presentada en el IX Congreso de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (ALAIC), México.

ARMANANZAS, E. (1993). “La acción de los gatekeepers ante los referentes”. Comunicación y sociedad, VI. (1&2),87 96.

BAJTIN, M. (1998). El problema de los géneros discursivos, Estética de la creación verbal (pp. 248-293). México: Siglo XXI.

BERGANZA, M. y RUIZ, J. (2005). Investigar en Comunicación. Madrid: Mc Graw Hill.

BERNABÉ, J. (2007). Periodismo Preventivo. Otra manera de informar sobre la crisis y los conflictos internacionales. Madrid: Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación. Donoso Cortés.

BOURDIEU, P. (1988). Espacio social y poder simbólico. Cosas Dichas. Argentina: Gedisa.

CADENA M., J. L. (2007). “Geografía política: tensión en las fronteras de Colombia como efecto de su conflicto intern”. Revista Relaciones Internacionales Estrategia y Seguridad, 2(2), 93-126.fi

CALSAMIGLIA BLANCAFORT, H. Y TUSÓN VALLS, A. (1999). Las cosas del decir. Barcelona: Ariel.

CAÑIZÁLEZ, A. (2004). Medios y constitución de lo público en Comunicación. N° 126. Caracas: Centro Gumilla.

CÁRDENAS R., J. D. (2017). “La crisis fronteriza colombo- venezolana en las pantallas: Análisis desde la comunicación política”. Historia y Comunicación Social, 22(2), 447-463.

CARRIÓN, F. (2009, Diciembre, 18). “La violencia fronteriza”. Diario Hoy, Diciembre 2009 [Documento en línea]. Disponible: http://www.flacsoandes.org/fronteras/images/documentos/limite_vida.pdf [Consulta: 2018, Enero 10].

CASALS, M. y SANTAMARÍA L. (2000). La Opinión Periodística. Argumentos y géneros para la persuasión. Madrid: Fragua.

CHÁVEZ, N. (1994). Introducción a la Investigación Educativa. Maracaibo: Universidad del Zulia COLEGIO NACIONAL DE PERIODISTAS, CNP (1973). Código de Ética del Periodista Venezolano. Aprobado en la I Convención Nacional del CNP, celebrada en la ciudad de Caracas del 3 al 5 de septiembre de 1973, modificada en la VII Convención.

COLOMBO, F. (1997). Ultimas noticias sobre el periodismo. Barcelona: Anagrama.

DAHDAH, S. (2003). “En medio de los medios: la noticia como política en Venezuela”. Politeia, 26(30), 143-169.

D´AUBETERRE ALVARADO, L. A. (2009). Violencia social y discurso político presidencial venezolano: un estudio psicosocial. Psicologia & Sociedade, 21 (3), 391-401.

DE GASPERÍN, A. (1999). “¿Imparcialidad Mediática En Los Procesos Electorales? La Prensa Local En Las Elecciones Para Gobernador Del Estado De Veracruz En 1998: El Caso De “El Mundo De Córdoba”. Razón y Palabra, 14(4).

DE ROJAS D., M. S. (2015). El retorno de la geopolítica en américa latina: los problemas fronterizos Colombia- Venezuela y otros temas. España: Instituto Español de Estudios Estratégicos.

DORNA, A. (1993). “Estudios sobre el discurso político: el papel persuasivo de las figuras retóricas y de la gestualidad”. Psicología Política, 6, 117-128.

DUPLATT, A. (2005). “El periodismo herido. Muñecos, soldados y horas de cierre, en Narrativas”. Revista Patagónica de Periodismo y Comunicación, 4, 1-10.

GAVIRATI, P. (2014). “El discurso diplomático. Notas sobre la expresión de la política en la era planetaria”. Avatares de la Comunicación y la Cultura, 8, 1-16.

GUERRERO, N. Y VEGA, M. J. (2015). “Reflexiones teóricas sobre discurso político e ideología: un análisis preliminar de las políticas de emprendimiento del gobierno de Piñera (chile 2010-2014)”. Revista Uruguaya de Ciencia Política, 24(2), 105-120.

HERNÁNDEZ S., R.; FERNÁNDEZ C, C. y BAPTISTA, Lucio P. (2006). Metodología de la investigación. México: Mc Graw Hill.

IYENGAR, S. y D. KINDER. (2003). Televisión y opinión pública: la información es poder. México: Gernika.

JIMÉNEZ A. C. M. (2015). “Gobierno local en la frontera colombo- venezolana en medio del distanciamiento binacional”. Análisis Político, 83, 57-72.

LACLAU, E. (2006). La razón populista. México: Fondo de Cultura Económica.

MARTÍNEZ, J. (1989). El lenguaje periodístico. Madrid: Paraninfo.

MARTÍNEZ, M. (1997). La investigación cualitativa etnográfica en educación. Manual teórico práctico. México: Trillas.

MARTÍNEZ MEUCCI, M. A. (2013). Proceso de paz en Colombia: Posibles implicaciones para Venezuela. Caracas: Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales.

MORALES M., F. (2014). “Análisis del tratamiento informativo ennoticias de televisión. Estudio de caso de lahuelga de profesores en España y Perú”. Correspondencias & Análisis, 4, 191-214.

NICOLÁS G., M. T. (2013). “El conflicto israelí-palestino en la mira. Análisis de las noticias de los corresponsales de prensa española (2007-2008) desde la perspectiva del Peace Journalism”. Frontera Norte, 25(50), 65-95.

STONE, G. C. y McCOMBS, M. E. (1972). “Tracing the time lag in agenda-setting”. Journalism Quarterly, 1, 51-55.

MÉNDEZ, C. (2002). Metodología de la Investigación. Colombia: McGraw Hill.

PABÓN L., J. A.; ARENAS P., L. S. y SEPÚLVEDA A., M. Z. (2015). “Business across borders between Colombia and Venezuela. From trade to social conflict”. Apuntes del CENES, 34(60), 153-180.

RAMONET, I. (2003). Un mundo sin rumbo. Madrid: Debate. SABINO, C. (1980). El proceso de investigación. Caracas: Panapo.

STEIMBERG, O. (1993). Semiótica de los medios masivos. Buenos Aires: Atuel.

SORIA I., M. D. M. (2013). “El tratamiento informativo de la Primavera Árabe:Libia y su papel en las portadas españolas”. Encuentros, 1, 25-39.

TORREGROSA C., J. F. y MONTEMAYOR R., N. (2017). “Comunicación internacional: el periodismo en México hoy. Narrativas del tratamiento informativodel conflicto y la violencia”. Index. Comunicación, 7 (3), 73-93.

VAN DIJK, T. A. (2001). El estudio del Discurso, El discurso como estructura y proceso (pp. 21-66). España: Gedisa.

VIEZZI, M. (2001). “Interpretazione e comunicazione politica”, in Garzone, Giuliana & Maurizio Viezzi. Comunicazion especialistica e interpretazione di conferenza (pp. 131-231). Trieste: Edizion iUniversità di Trieste.

VOLOSHINOV, V. N. (1992). El marxismo y la filosofía del lenguaje. Madrid: Alianza editorial.

ZORRILLA, S. y TORRES, M. (1992). Guía para elaborar Tesis. México: Mc Graw Hill Interamericana.

Notas de autor