Preparación física

Maduración biológica, fuerza y potencia muscular en la brazada de crol

Biological Maturation, Strength and Muscle Power in Front Crawl Stroke

Maduración biológica, fuerza y potencia muscular en la brazada de crol

Apunts Educación Física y Deportes, vol. 33, núm. 128, pp. 78-91, 2017

Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 3.0 Internacional.

Recepción: 21/08/2016

Aprobación: 10/02/2017

Resumen: Se trata de una investigación de campo, de tipo correlacional que buscó determinar la relación entre la maduración biológica y la potencia muscular de los miembros superiores en nadadores de categorías menores. Se evaluaron 23 niños(as) edades comprendidas entre los 10 y los 13 años. La muestra se caracterizó a través de mediciones antropométricas: estatura, masa corporal, envergadura, composición corporal y superficie corporal, maduración sexual (Tanner, 1975). Se aplicó Test de Wingate (laboratorio y piscina) según Dotan y Bar-Or (1983) y Morouco (2009) para miembros superiores para estimar potencia máxima, potencia relativa, potencia promedio, índice de fatiga. Los datos se presentan en medidas de tendencia central y dispersión; se calcularon las diferencias de un factor y se estimaron las correlaciones con la técnica Pearson y Spearman. Los resultados indican que el entrenamiento fuera del agua influyó en el rendimiento dentro del agua. El tamaño de las dimensiones corporales y el número de horas de entrenamiento tiene incidencia sobre la potencia producida por los nadadores, con diferencias notables a partir de los 10 años. Las dimensiones corporales y la mayor frecuencia de entrenamiento semanal generan valores altos de potencia muscular. Se recomienda realizar evaluaciones periódicas de fuerza y potencia, crear y mantener actualizado el perfil antropométrico, aplicar cuestionario de autoevaluación de caracteres de maduración sexual y ajustar los periodos de duración de las horas de entrenamiento, en tanto se incrementen las edades.

Palabras clave: natación, potencia muscular, fuerza muscular, maduración biológica.

Abstract: This is a correlational field study which sought to determine the relationship between the biological maturation and muscle power of the upper members of youth swimmers. Twenty-three children aged 10 to 13 were evaluated. The sample was described using anthropometric measurements: height, body mass, arm span, body composition, body surface area and sexual maturation (Tanner, 1975). The Wingate test was applied (laboratory and pool) for upper members, according to Dotan and Bar-Or (1983) and Morouco (2009), to estimate maximum power, relative power, average power and the fatigue index. The data are presented in central tendency and dispersion measures; one-factor differences were calculated and correlations were estimated using the Pearson and Spearman technique. The results show that training outside the water influences performance in the water. Body size and the number of hours of training affected the power produced by the swimmers, with notable differences after the age of 10. Body size and greater frequency of weekly training generated high muscle power values. Periodic evaluations of strength and power are recommended, along with creating anthropometric profiles and keeping them updated, applying a self-evaluation questionnaire of sexual maturation, and adjusting the length of training as ages increase.

Keywords: swimming, muscle power, muscle strength, biological maturation.

Introducción

La práctica deportiva y en especial el deporte competitivo, ha ganado espacios en el transcurso de los años. Esto ha generado grandes avances en el desarrollo de tecnologías y la utilización de las ciencias aplicadas al deporte, con el objetivo fundamental de mejorar el rendimiento en los atletas. El deporte de élite busca cada vez más la especialización o profesionalización de sus practicantes, y más aún en deportes precoces, en los que para obtener el máximo rendimiento los atletas deben iniciar la práctica a edades tempranas.

Jóvenes prepúberes y púberes deben dedicar gran cantidad de horas de entrenamientos semanales para mejorar su desempeño deportivo, aspecto que centra la importancia de la labor de cada entrenador, para que este considere aspectos relacionados con las diferencias entre la edad cronológica y la maduración biológica y las capacidades físicas. Tal como señala Pérez (1997) cuando considera que el periodo de inicio en la actividad deportiva de máxima exigencia, debe tener en consideración la maduración biológica, y contar con una intensa preparación física progresiva en relación con la fase de entrenamiento.

Los efectos que la iniciación del entrenamiento de altas exigencias a edades tempranas produce sobre el organismo han sido debatidos en diversos estudios. Algunos investigadores consideran que muchas horas de práctica y un estilo de vida muy intenso no es un patrón acorde con la niñez, mientras que otros son partidarios de la implementación de programas de entrenamientos intensos antes de la pubertad, para obtener mejores performances, como en el caso de la natación (Pérez, 1997).

En los últimos años, gran cantidad de estudios han reportado que los parámetros antropométricos son factores claves en el éxito deportivo. A igualdad de condiciones de entrenamiento físico, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, los mejores resultados deportivos corresponden a aquellos sujetos con una composición corporal y unas características antropométricas como la envergadura, estatura, superficie corporal, peso magro, entre otras, más ventajosas para la práctica del deporte específico.

El desplazamiento del nadador dentro del agua es el resultado neto de la fuerza que tienden a hacerlo avanzar, y de las que lo frenan, considerándose como una de las de mayor importancia la fuerza de resistencia o propulsión (Arellano, 2004; Berger, Hollander & De Groot, 1997; Llana, 2002; Llana, Tella, Benavent, & Brizuela, 2002; Tolga & Yusuf, 2002; Toussaint, & Beek, 1992).

Una adecuada interacción entre la fuerza propulsiva y la fuerza resistiva favorecería el incremento de la velocidad de nado. Para ello, el atleta deberá aumentar sus niveles de fuerza y potencia muscular, por lo que el entrenador debe dosificar las cargas de entrenamiento adecuadamente, atendiendo a las características particulares de los nadadores. Tomando en consideración que la potencia muscular y las demás capacidades físicas evolucionan paralelamente al desarrollo del ser humano. Dicho desarrollo no sigue el mismo camino en todos los nadadores, sino que presenta diferencias en función de la edad y el sexo (Cancela & Ramírez, 2003).

En la medida en la que se aumenta la maestría deportiva del atleta, se debe prestar mayor atención a los medios especiales de desarrollo de la potencia. Los ejercicios que se utilicen deben estar al servicio de la acción específica del deporte que permita mejorar la técnica y en consecuencia el rendimiento. A pesar de ello, Newton (2008) señala que el empirismo, la extrapolación de datos de un atleta a otro, así como los esquemas únicos de entrenamiento por equipo han constituido la metodología seguida durante muchos años.

La situación se hace más compleja si los entrenadores centran su atención únicamente en la edad cronológica y obvian la edad biológica. Se olvidan, en algunos casos, que cada sujeto según su edad y desarrollo presenta características antropométricas particulares y distintos niveles de potencia muscular, en consecuencia, las sesiones de entrenamientos difícilmente podrán estar adecuados a las particularidades individuales. Considerar estos aspectos y los cambios que ocurren en cada etapa del desarrollo del nadador es de vital importancia para realizar y evaluar el plan de entrenamiento que mejor se adapta al atleta. Por estas razones deben tenerse en cuenta los aspectos relacionados con el crecimiento físico y maduración biológica del niño y adolescente, y lo que ello implica.

Por todo ello, se plantea como objetivo general determinar la relación entre la maduración biológica, la fuerza y la potencia muscular durante la ejecución de la brazada en estilo crol en nadadores de categorías menores, teniendo como objetivos específicos identificar las características antropométricas de los nadadores, diagnosticar la fuerza y potencia máxima mediante el test de Wingate para miembros superiores en los nadadores y, por último, relacionar sus características de maduración y la potencia desarrollada.

Metodología

La investigación corresponde al tipo de investigación correlacional y de campo (Arias, 2004). Se buscó establecer la relación entre la potencia mecánica y la maduración mostrada por 23 sujetos (niñas n = 18; niños n = 5), pertenecientes a las escuelas de natación de categorías menores del INCRET (Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los trabajadores, Venezuela) y Banco Mercantil.

Para la determinación de la muestra, se aplicó el procedimiento no probabilístico (Hernández, Fernández, & Baptista, 1997). Los criterios de inclusión para conformar la muestra fue que los nadadores demostraran condiciones físicas saludables, no presentasen patología alguna evidente u oculta que le impidiera realizar esfuerzos intensos, tuviesen edades comprendidas entre 10 y 13 años de edad y asistiesen con regularidad al centro de natación dedicando al menos 1.5 horas de entrenamiento semanal. El trabajo se inició con reunión de padres y entrenadores para informar el alcance de la investigación, aprobaran por escrito la participación de los sujetos en la investigación.

Figura 1

Realización de la prueba y procesamiento de los datos recogidos

Una vez autorizados los sujetos se procedió a la recolección de datos demográficos y de las variables antropométricas, siguiendo los lineamientos de la Sociedad Internacional para el Avance de la Cineantropometría (ISAK, 2001), por un antropometrista nivel 2 ISAK y 4 asistentes, el orden de medición fue estatura y envergadura con estadiómetro Sanny (precisión 1 mm); masa corporal con una balanza electrónica Tanita BC533 con una precisión 100 g (Tanita Corporation, Tokyo, Japon), circunferencias y pliegues (error técnico de medición del 5%) con cinta métrica Lufkin (precisión 1 mm), cáliper Slimguide (precisión 1 mm). Se determinó la maduración sexual a partir del cuestionario de autoevaluación de Tanner (1975), completado con el apoyo de padres y/o representante legal del niño. Se estimó el porcentaje de grasa mediante la ecuación de Slaughter (1988) (%TG = 0.74 × (ΣP) + 1 para niños y %TG = 0.61 × (ΣP) + 5.1 para niñas, donde %TG: porcentaje de tejido graso y ΣP: sumatoria del pliegue tricipital y pantorrilla) y superficie corporal mediante la fórmula de Haycock, Schwartz y Wisolsky (1978) (superficie corporal (m2) = 0.024265 × peso (kg)0.5378 × altura (cm)0.3964).

La siguiente prueba realizada fue el test de Wingate de miembros superiores (Bar-O, 1987), se utilizó un cicloergómetro Monark 894E adaptado y su correspondiente software; las resistencias aplicadas fueron 28.8 g · kg–1 aplicada a las niñas y 36.9 g · kg–1 para niños. Antes de la prueba se les describió y demostró a todos los sujetos en qué consistía el test a realizar, se realizó un acondicionamiento durante tres minutos sin resistencia, seguidamente se realizó un minuto de descanso, nuevamente 3 minutos con el 20% de la resistencia correspondiente. Concluido el acondicionamiento se avisó al sujeto para el inicio de la prueba. A la voz de “inicia el pedaleo lo más rápido posible”, transcurridos 3 segundos se liberó la resistencia asignada, se inició registro automático del trabajo. Al finalizar la prueba se permitió hacer una recuperación activa durante cinco minutos.

Para la evaluación de la fuerza muscular durante el nado, se aplicó una adaptación test del presentado por Morouço (2009) en la que cada sujeto utilizaría solo los miembros superiores. Antes de ejecutar la prueba, cada atleta realizó el acondicionamiento neuromuscular fuera del agua durante 10 minutos y posteriormente nadaron 400 metros en estilo crol. Se utilizaron dos cinturones con ligas Recoil 360, dos flotadores, un dinamómetro PCE FM1000 para fuerza de tracción y de compresión hasta 100 kg/981 N con célula dinamométrica externa e interfaz RS-232 para la transmisión de datos, un laptop y un silbato. Se fijó una liga debajo del bloque de salida del carril 1 conectada a la galga extensiométrica que transmite la información de fuerza producida durante el test a un laptop.

Para iniciar la prueba el atleta se colocó el flotador entre ambas piernas, adoptó la posición ventral y nadó en estilo crol, utilizando únicamente sus miembros superiores y produciendo su máximo esfuerzo durante treinta segundos. La data se comenzó a grabar a partir de los tres segundos de iniciado el nado para garantizar la tensión de la liga.

Los datos recogidos se procesaron en hoja de cálculo Excel (Microsoft Office 2013) y el software estadístico SPSS v.20 de IBM

Análisis de los resultados

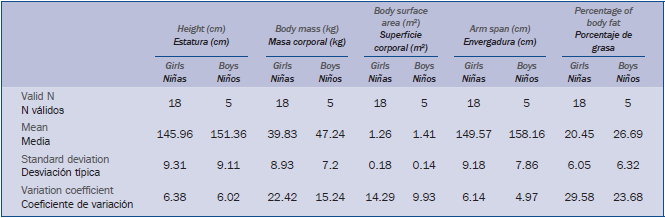

Se comprobó la normalidad de la distribución a través de la prueba de hipótesis Kolmogorov-Smirnov (K-S). Las características del grupo se muestran en la tabla 1. Los niños presentan en promedio mayor edad decimal que las niñas, mientras que el tiempo de experiencia en la práctica de la natación es similar en ambos grupos. Los niños dedican más horas de entrenamiento durante la semana que las niñas. En cuanto a las variables antropométricas los niños superan a las niñas y a su vez los resultados de los varones se muestran más homogéneos que el de las hembras.

Los resultados del test de autoevaluación (Tanner, 1975) muestra a las niñas con características de desarrollo sexual acorde con su edad con respecto a los niños. Al comparar ambos grupos, el 57% presentó maduración promedio y el restante se ubicó como sujetos de maduración tardía.

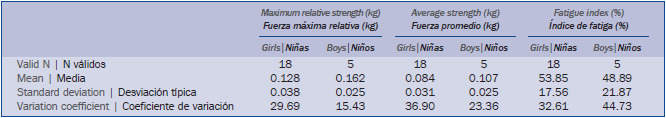

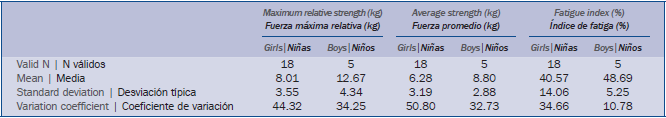

Los niños produjeron mayor nivel de fuerza máxima y fuerza promedio que las niñas, mientras que el índice de fatiga de las niñas fue superior. Los resultados en la producción de fuerza de los varones fueron más homogéneos que el de las hembras. En los resultados de la prueba de potencia realizada en el laboratorio, se obtuvo que, al igual que en la prueba en la piscina, los niños produjeron valores de potencia máxima y promedio superior al de las niñas. Sin embargo, a pesar de que los niños obtuvieron el mismo índice de fatiga que en el test en piscina, las niñas lograron disminución menor en su desempeño durante este test. (Tablas 2 y 3)

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas, utilizando el factor sexo, en las medias de las variables: edad decimal (F = 5.428; p < 0.030), fuerza máxima (F = 8.835; p < 0.007), fuerza promedio (F = 5.231; p < 0.033), potencia máxima (F = 17.747; p < 0.002) y potencia promedio (F = 6.431; p < 0.019).

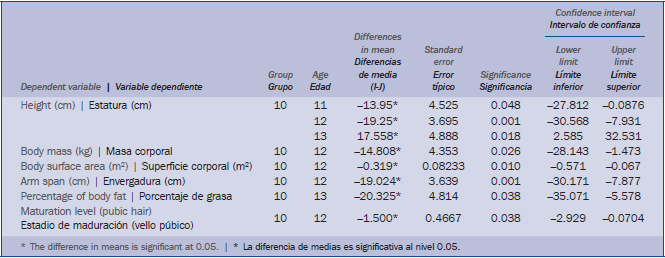

El contraste las medias con la edad, mostró que las variables antropométricas y de maduración biológica presentaron diferencias significativas con la estatura (F = 9.272; p < 0.001), masa corporal (F = 4.080; p < 0.021), superficie corporal (F = 5.219; p < 0.008), envergadura (F = 10.177; p < 0.000), y aparición del vello púbico (F = 3.779; p < 0.028). La técnica post hoc (Scheffé) permitió identificar los grupos diferentes.

En la variable estatura, se observó diferencias significativas entre los grupos etarios de 10 contra 11 (p < 0.048), 10 con 12 (p < 0.001) y 10-13 (p < 0.018) años. En la variable masa corporal la diferencia entre medias se encuentra entre el grupo de 10-12 años (p < 0.026) similar a lo observado en la superficie corporal (p < 0.010).

Las diferencias de media entre los distintos grupos de la variable envergadura se observan entre el grupo de 10-12 (p < 0.001) y 10-13 (p < 0.05) años. Y las diferencias encontradas en las medias de los grupos del vello púbico se encuentran entre los grupos de 10-12 años (p < 0.038). (Tabla 4)

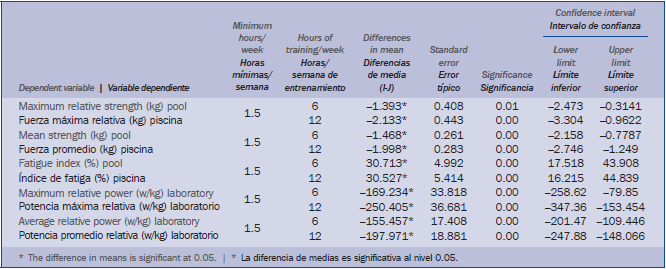

En el tiempo de entrenamiento semanal, se observaron diferencias significativas con respecto a los resultados obtenidos para ambas pruebas: fuerza máxima (F = 12.669; p < 0.000), fuerza promedio (F = 28.944; p < 0.000), índice de fatiga (F = 24.352; p < 0.000), potencia máxima (F = 25.870; p < 0.000) y potencia promedio (F = 66.788; p < 0.000).

En la fuerza máxima, las diferencias se presentan entre los grupos que entrenan 1.5-6 horas semanales (p < 0.10), y 1.5-12 horas semanales (p < 0.000). La fuerza promedio presenta las diferencias entre los grupos que entrenan 1.5-6 horas semanales (p < 0.000) y 1.5-12 (p < 0.000). De igual forma el índice de fatiga presentó diferencias significativas entre los grupos de 1.5-6 y 1.5-12 horas de entrenamientos semanales con una significancia de p < 0.000. (Tabla 5)

Las variables relacionadas con el test de Wingate general para miembros superiores presentó, al igual que el test específico en piscina, diferencias significativas entre los grupos de 1.5-6 y 12-1.5 horas de entrenamientos semanales, todos con una significancia de p < 0.000.

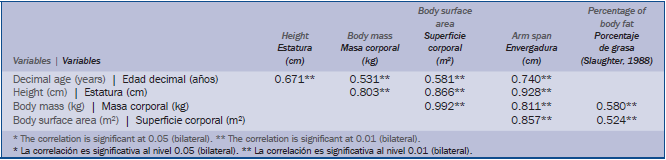

A partir de los resultados obtenidos mediante la correlación de Pearson (p < 0.05) se obtuvo que la estatura (r = 0.671; p < 0.000), la envergadura (r = 0.740; p < 0.000), la masa corporal (r = 0.531; p < 0.009) y la superficie corporal (r = 0.581; p < 0.004) están asociadas a la edad y aumentan con esta. La estatura mostró alta correlación significativa con las variables masa corporal (r = 0.803; p < 0.000), superficie corporal (r = 0.866; p < 0.000) y envergadura (r = 0.928; p < 0.000). Se encontró correlación media significativa entre la superficie corporal (r = 0.524; p < 0.010) y el porcentaje de grasa (r = 0.580; p < 0.004) con respecto a la masa corporal. A medida que se incrementa la masa corporal, la superficie corporal y el porcentaje de grasa incrementan en la misma proporción. (Tabla 6)

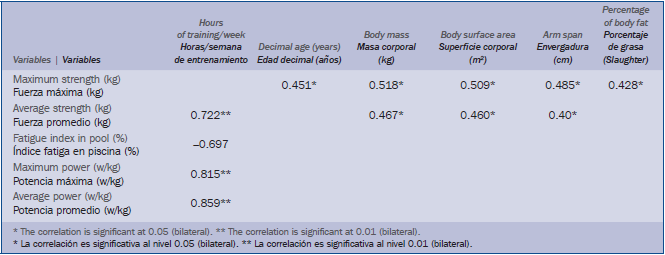

Al establecer las relaciones entre las variables de fuerza, potencia y antropometría se encontró correlación fuerte significativa entre el tiempo de entrenamiento y las variables de fuerza promedio (r = 707; p < 0.000), índice de fatiga (piscina) (r = –842; p < 0.000), potencia máxima relativa (r = 0.810; p < 0.000), potencia promedio relativa (r = 0.916; p < 0.000) lo que permite señalar que el número de horas que se dedique al entrenamiento durante la semana será un factor determinante en el incremento de la fuerza y la potencia general y específica.

De igual forma, a medida que aumenta la edad (r = 0.451; p<0.031), la masa corporal (r = 0.518; p < 0.11), la superficie corporal (r = 0.509; p < 013), la envergadura (r = 0.485; p <0.019) y el porcentaje de grasa (r = 0.428; p < 0.41), incrementa la fuerza máxima relativa. Por tanto, la fuerza máxima relativa depende de las variables antropométricas mencionadas. (Tabla 7)

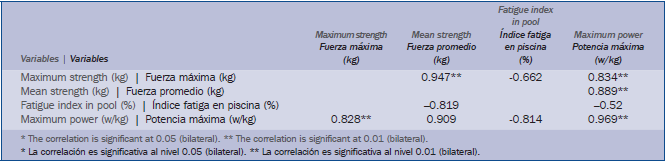

La fuerza máxima relativa (piscina) muestra relación con la variable potencia máxima relativa (r = 0.834; p < 0.000), a su vez, la fuerza promedio relativa tiene una correlación fuerte con la potencia promedio relativa (r = 0.909; p < 0.000) además que la fuerza máxima relativa (r = 0.828; p < 0.000) y la potencia máxima relativa (r = 0.969; p < 0.000) afectan de forma directa los resultados de la potencia promedio relativa. La fuerza máxima relativa (r = –0.662; p < 0.001) presenta una correlación media con el índice de fatiga, mientras que la potencia promedio y la fuerza promedio relativa presentan fuerte correlación con el índice de fatiga alcanzado dentro de la piscina (r = –0.814; p < 0.000 y r = –0.819; p < 0.000, respectivamente). (Tabla 8)

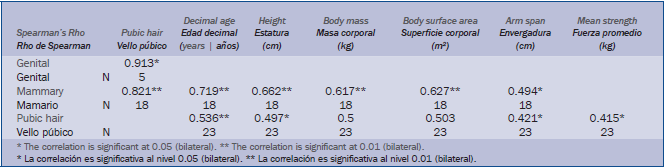

Las variables de maduración sexual presentaron fuerte correlación entre el desarrollo mamario y el vello púbico (r = 0.821; p < 0.000). Con la edad, se notó incremento del valor de correlación media para desarrollo mamario (r = 0.698; p < 0.001) y (f = 0.549; p < 0.007) del vello púbico. La tabla 9muestra los valores encontrados de la correlación entre los componentes del físico y el grado de desarrollo alcanzado. La intensidad de la relación se ubica entre media y fuerte, siendo estadísticamente significativas.

Los indicadores más evidentes de desarrollo para las niñas lo representó el vello púbico seguido de la forma de las mamas.

Discusión de los resultados

Las distintas capacidades metabólicas, como la adquisición de habilidades, se ven afectadas por el crecimiento y desarrollo (Malina, 1994), por lo tanto los factores que predicen el rendimiento en el nado pueden variar para los nadadores jóvenes. Estos factores pueden estar relacionados con la edad, estatura, peso, envergadura, masa grasa y magra, entre otras. Según Wagner y Fernandes (2005) no existen diferencias entre géneros, excepto que en las niñas la estatura es ligeramente menor y el porcentaje de grasa un poco mayor, y los niños presentan un poco más de masa muscular.

Diversos autores plantean que las diferencias entre géneros empiezan a hacerse más notorias a partir de los 10 años de edad, momento en el cual los pre púberes inicia su paso a la pubertad, marcado por un cambio hormonal. Esto coincide con los resultados obtenidos en las variables antropométricas, en la que los niños con edad promedio de 12.4 ± 0.55 años superaron en tamaño a las niñas, excepto en el porcentaje de grasa.

En nadadores se ha reportado existe una fuerte correlación entre la estatura y el rendimiento de nado lo que podría explicarse por el hecho que la mayor estatura se acompaña de segmentos superiores de mayor longitud, lo que beneficia la eficacia en el desplazamiento (Latt et al., 2010). Los valores obtenidos por la población evaluada concuerda con lo planteado por los autores, la estatura y envergadura presentó una fuerte correlación donde f = 9.28**; p > 0.000.

De igual manera, durante el desplazamiento del nadador, la superficie corporal juega un papel importante. Mientras mayor es la superficie corporal, mayor será el área de contacto con el agua sobre la que se puede ejercer fuerzas de resistencia o frenado. En el momento de desplazarse se produce rozamiento del agua con la superficie corporal, constituyéndose como fuerza que tiende a reducir la velocidad del nadador (Gutiérrez, 1997). En el caso de los niños, el valor promedio de la superficie corporal fue de 1.41 m2 mientras el de las niñas fue de 1.26 m2, para las niñas puede representar ventaja en su desempeño durante el nado.

Para comprender los cambios que ocurren durante el crecimiento es necesario considerar la evaluación de la maduración de cada atleta en sus diferentes componentes, entre ellos la distribución del tejido graso. El grupo de sujetos estudiados mostró diferencia del tejido adiposo, fue más evidente en los años puberales, durante esa etapa las mujeres acumulan más tejido adiposo. El grupo de niños, aun cuando dedican mayor frecuencia de entrenamiento semanal, presentaron mayor porcentaje de grasa corporal.

La adiposidad y su distribución en sujetos que entrenan, podría considerarse como un buen indicador de la calidad del entrenamiento en los distintos ciclos de la preparación, pues la intensidad de la actividad física realizada es determinante en los cambios provocados en el tejido adiposo (Landers, Blanksby, & Smith, 2000).

En población venezolana, Méndez (1996) señala que mientras que en las niñas, el desarrollo de las glándulas mamarias se produce entre los 7.7 y 12.3 años y el desarrollo del vello pubiano entre los 8.5 años y los 12.6 años, en el caso de los varones, el desarrollo genital se produce entre los 9.8 y 12.8 años y el crecimiento del vello púbico entre los 10 y los 14.3 años de edad. El grupo de jóvenes estudiados presentan una maduración sexual entre promedio y tardío lo que podría ser desventajoso para el desempeño competitivo. El 43% presentó un desarrollo sexual tardío. Por lo tanto, los valores de las variables antropométricas, fuerza y potencia, así como el desempeño competitivo de estos nadadores podrán estar por debajo del desempeño de atletas con maduración precoz característica de este deporte.

Las variables antropométricas presentaron fuerte correlación con las variables de fuerza y potencia, por lo tanto se confirma que a medida que el tamaño del cuerpo incrementa, los valores de fuerza y potencia también lo hacen. De igual manera, la fuerza producida dentro del agua tiene fuerte correlación con la potencia producida en el laboratorio, en consecuencia los avances que se logren en seco, tendrán incidencia favorable sobre el desempeño durante el nado.

La experiencia en la práctica de la natación, de niñas y niños fue similar (4.72 ± 2.72 y 6.60 ± 2.79 años respectivamente). Sin embargo, los varones dedican más horas de entrenamiento durante la semana que las hembras. A partir de ello se determinó que existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos que entrenan menos horas a la semana (1.5 horas) con respecto a los dos grupos restantes (6 y 12 horas). Los valores de fuerza y potencia muscular se ven afectados por el tiempo de entrenamiento durante la semana.

Conclusiones y recomendaciones

Las diferencias antropométricas, fuerza y potencia muscular se hacen más evidentes a partir de los 10 años de edad: las dimensiones corporales impactan sobre el desempeño de las pruebas general y específica. A mayor tamaño corporal, se produce mayor nivel de fuerza y potencia; la mayor frecuencia semanal de entrenamiento semanal influye sobre el rendimiento del nadador dentro y fuera de la piscina; el entrenamiento planificado de forma sistematizada garantiza cambios efectivos en la expresión de la fuerza y potencia muscular de los nadadores.

Se recomienda el uso del cuestionario de autoevaluación de Tanner (1975), que confirme la correspondencia entre la edad biológica y la maduración sexual, y monitorizar el periodo de crecimiento y desarrollo, mediante la evaluación antropométrica y de rendimiento, individual de manera periódica. Se deben ajustar los períodos de duración de las horas de entrenamiento, a medida que aumentan las edades, de acuerdo con el principio de individualización de las cargas.

Referencias

Arellano, R. (2004). Aplicación de la evaluación biomecánica en el entrenamiento de nadadores. Seminario Europeo de entrenadores de natación. Madrid.

Arias, F. (2004). El proyecto de investigación científica. Introducción a la metodología científica. Caracas, Venezuela: Editorial Episteme, (4.ª ed.).

Bar-Or, O. (1987). The Wingate Anaerobic Test. An update on Methodology, realiability and validity. Sport Medicine, 4(6), 381-394. doi: 10.2165/00007256-198704060-00001

Berger, M. A., Hollander, A. P., & De Groot, G. (1997). Technique and energy losses in front crawl swimming. Medicine and Science in Sports and Exercise, 29(11), 1491-1498. doi.:10.1097/00005768-199711000-00016

Cancela, J., & Ramírez, E. (2003). La formación de jóvenes nadadores. Evolución de la composición corporal y de los niveles de fuerza de desplazamiento en nadadores/as brasileños/as de edad comprendida entre los 13 y 23 años. Lecturas, Educación Física y Deportes, Revista Digital, año 9, n.º 65. Recuperado de http://www.efdeportes.com/efd65/nadador.htm

Dotan, R., & Bar-Or, O. (1983). Load optimization for the Wingate Anaerobic Test. European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology, 51(3), 409-417. Recuperado de http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6685039

Gutiérrez, M. (1997). Bases biomecánicas de la natación. Revista Biomecánica, (8), 45-50. Recuperado de http://upcommons.upc.edu/handle/2099/6636

Haycock, G. B., Schwartz, G. J., & Wisolsky, D. H. (1978). Geometric Method for measuring Body Surface Area. A heigth-weigth formula validated in infants, children and adult. The Journal of Pediatrics, 93(1), 62-66. doi:10.1016/S0022-3476(78)80601-5

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (1997). Metodología de la Investigación. México: Mc Graw Hill.

ISAK. (2001). International Standards For Anthropometric Assessment. Glasgow: International Society for the Advancement of Kinanthropometry.

Landers, G., Blanksby, B., Ackland, T., & Smith, D. (2000). Kinanthropometric differences between world championship senior and junior elite triathletes. En P. Raeburn (Ed.), The Journal of Triathlon Science (Noosa, Queensland ed., Vol. Single, pp. 74-87). Rockhampton, Queensland: Central Queensland University.

Landers, G., Blanksby, B., Ackland, T., & Smith, D. (2000). Kinanthropometric differences between World Championship senior and junior elite triathletes. The Journal of Triathlon Science, 74-87. Recuperado de http://www.ausport.gov.au/fulltext/1999/triathlon/landers.blanksby.ackland.smith.pdf

Lätt, E., Jürimäe, J., Mäestu, J., Purge, P., Rämson, R., Haljaste, K., … Jürimäe, T. (2010). Indicadores fisiológicos, biomecánicos y antropométricos del rendimiento del sprint de natación en nadadores adolescentes. Revista entrenamiento deportivo Grupo sobre entrenamiento. Recuperado de http://www.natacionmexico.com/portal/Articulos/Cientificos/IndicadoresFisiologicosBiomecanicosyAntropometricosdelRendimientodelEsprintdeNatacionenNadadoresAdolescentes.jsp

Llana, B. (2002). El análisis biomecánico en natación. Recuperado de http://www.notinat.com.es/docs/analisis_biomecanico_en_natacion.pdf

Llana, B., Tella, J., Benavent, G., & Brizuela, G. (2002). Analysys of tethered swimming force, tethered swimming power, swimming speed and antropometrical characteristics of young swimmer in crawl stroke. 20 International Symposium on Biomechanics in Sports. Recuperado de https://ojs.ub.uni-konstanz.de/cpa/article/view/619/544

Llana, B., Tella, V., & Brizuela, G. (1999). La fuerza propulsiva durante el nado. Estado actual de conocimientos. Revista digital Colección ICD: investigación en ciencias del deporte (21), 69-76. Recuperado de http://revistasdigitales.csd.gob.es/index.php/ICD/article/view/123

Malina, R. (1994). Physical growth and biological maturation of young athletes. Exercise and Sport Sciences Reviews, 22, 389-433.

Méndez, H. (1996). Estudio nacional de crecimiento y desarrollo humano de la República de Venezuela. Caracas, Venezuela: Ministerio de la Secretaría. Fundacredesa.

Morouço, P. (2009). Force production in tethered swimming and its relatioship with performance. A new approach to evaluate the anaerobic capacity of swimmers? Recuperado de http://www.researchgate.net/publication/40005779_Force_production_in_tethered_swimming_and_its_relationship_with_performance._A_new_approach_to_evaluate_the_anaerobic_capacity_of_swimmers

Newton, R. (2008). Entrenamiento seco para nadador velocista. Revista Alto Rendimiento, 7(42), 7-20. Recuperado de http://www.altorendimiento.com/revista-alto-rendimiento/42-capacidad-de-saltotriatlon/1745-entrenamiento-seco-para-nadador-velocista

Pérez, B. (1997). Efectos del entrenamiento sobre el crecimiento y desarrollo en niños y adolescentes. Revista digital Tribuna del Investigador, 4(2), 102-111. Recuperado de http://www.tribunadelinvestigador.com/ediciones/1997/2/art-4/

Slaughter, M. H., Lohman, T. G., Boileau, R. A., Horswill, C. A., Skillman, R. J., Van Loan, M. D., & Bemben, D. A. (1988). Skinfold equations for estimation of body fatness in children and youth. Human Biolology, 60(5), 709-23. Recuperado de http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/322496512

Tanner J. (1975). The measurement of maturity. Transactions. European Orthodontic Society, 45-60.

Tolga, A., & Yusuf, B. (2002). Experimental and analytical investigation of the mechanics of crawl stroke swimming. Mechanics research communications, 31(2), 243-261. doi:10.1016/j.mechrescom.2003.07.001

Toussaint H., & Beek P. (1992). Biomechanics of competitive front crawl swimming. Revista Sports Medicine, 13(1), 8-24. Recuperado de http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1553457

Wagner, R., & Fernandes J. (2005). Estudio de la relación entre el somatotipo y la madurez sexual con la cualidad física fuerza en niños y jóvenes. Fitness & Performance Journal. doi:10.3900/fpj.4.6.332.s

Zatsiorski, V. M. (1989). Metrología deportiva. Editorial Pueblo y Educación, La Habana, Cuba.

Notas de autor

Correspondencia: Richard R. Casanova Machek (richardcasanova@hotmail.com)

Información adicional

Conflicto de intereses: Ninguno.