Investigación

Recepción: 25 Febrero 2017

Aprobación: 20 Julio 2017

DOI: 10.17533/udea.boan.v33n55a11

Resumen: La concepción y percepción de lo femenino en la incorporación del mito de las amazonas griegas -y su relato posterior reproducido en el universo medieval- en el Nuevo Mundo permiten entender la feminización como uno de los mecanismos y dispositivos de exclusión espacial-simbólico en América. La difícil tarea de la administración imperial y de los exploradores en la conquista de la naturaleza y la domesticación de los espacios encontrados contribuyó a que la visión de las míticas guerreras en América estableciera el espacio amazónico (la selva y el río) como un confín donde era imposible la formación de un mundo “civilizado”.

Palabras clave: amazonas, confín, frontera, espacio, exclusión, imperios, selva, río, Amazons, confine, border, space, exclusion, empires, jungle, river..

Abstract: The conception and perception of the feminine in the incorporation of the Greek Amazons myth -and their later story reproduced in the medieval universe- in the "new world" allows to understand feminization as one of the mechanisms and devices of spatial-symbolic exclusion in America. The difficult task of the imperial administration and the explorers in the conquest of nature and domestication of the found spaces, contributed to the vision of the mythical warriors in America to establish the Amazonian space (the jungle and the river) as a confine in where the formation of a "civilized" world was impossible.

Resumo: A concepção e percepção do feminino na incorporação no mito das Amazonas da Grécia - e seu relato posterior reproduzido no universo medieval- no “novo mundo”, permite entender a feminização como um dos mecanismos e dispositivos de exclusão espacial e simbólica na América. A difícil tarefa da administração imperial e dos exploradores na conquista da natureza e domesticação dos espaços encontrados contribuiu a que a visão das míticas guerreiras na América estabelecesse o espaço amazônico (a floresta e o rio) como um confim em onde era impossível a formação de um mundo “civilizado”.

Palavras-chave: amazonas, confim, fronteira, espaço, exclusão, impérios, floresta, rio.

Résumé: La conception et la perception du féminin dans l'incorporation du mythe des Amazones grècques -et son récit postérieur reproduit par l'univer médieval- dans le « nouveau monde », permet de comprendre la féminisation comme l’un des mécanismes et des arrangements d'exclusion spatiale symbolique en Amérique. La tâche difficile de l'administration impériale et les explorateurs à la conquête de la nature et la domestication des espaces trouvées, a contribué à la vision des guerrières mythiques en Amérique d'établir l'espace amazonienne (jungle et rivière) comme frontière où il était impossible la formation d'un monde « civilisé ».

Mots-clés : amazones, confins, frontière, espace, exclusion, empires, rivière, jungle.

Nosotras lanzamos el arco, tiramos el venablo, montamos a caballo y no aprendimos labores mujeriles Herodoto, Libro iv, 114

Introducción

En la sexta edición de 1863 del Dictionnaire infernal, J. Collin de Plancy dice, sobre las mujeres amazonas, que es insólito pensar que una república de mujeres subsista más de seis meses, por lo tanto “esos Estados maravillosos, no son sino ficciones inventadas para recrear la imaginación” (p. 24). Para el siglo xix, las amazonas llevaban en América asentadas más de 200 años y aun los exploradores y científicos, que se internaban en las selvas meridionales, se preguntaban si aquellas eran reales o no y en qué momento podrían encontrarse con la “madre de las lanzas”.2 América pareció ser el lugar ideal para hospedar aquel mito con todas sus representaciones e imaginarios. La amazona suramericana3 fue objeto de los mismos atavismos simbólicos de las amazonas griegas o medievales; los espacios que recibieron el peso de alojar a aquellas mujeres fueron confinados y excluidos. ¿Cómo entender, entonces, el proceso por el cual se llega a incorporar dicho mito al mundo americano?

Las representaciones4 que construyeron los conquistadores tuvieron un papel fundamental en la visión sensible de la naturaleza y del otro, en cuanto crearon una realidad mezclada con el mundo material. Fue una realidad extraída del universo social de los conquistadores y representada a partir de imaginarios sobre lo ya vivido o lo ya visto en el mundo occidental. Esto se vio plasmado tanto en los escritos, los documentos y las crónicas, como en los mapas, los grabados y las figuras que trataban de transcribir las emociones y las percepciones de los conquistadores en el Nuevo Mundo. Se trató de todo un universo de representaciones ante una realidad nueva: “La relación de representación es de esta manera enturbiada por la debilidad de la imaginación, que hacía tomar el señuelo como lo verdadero […], indicador de una realidad que no es” (Chartier, 1989: 1515).

Como lo sugiere Chartier, es difícil que cualquiera de las fuentes documentales (literarias, artísticas, cartográficas) tenga una relación inmediata o transparente con las prácticas que designa, por lo que se hace necesario identificar los códigos y la finalidad de cada representación, como una entrada a una realidad escondida.

Febvre invocaba la necesidad de recobrar una historia de los afectos, de las emociones, una historia sensible que permitiera precisamente abordar desde otras perspectivas los entramados mentales en la historia (1941, 1974); en general, planteaba la necesidad de reevaluar el estudio de las percepciones sensibles en la cultura desde las distintas disciplinas. La percepción de los nativos, exploradores y transeúntes sobre la selva y el río se convierten -desde esta perspectiva- en un crisol de emociones donde el mundo sensible detona. Allí, en medio del miedo, la sorpresa, el paisaje y la sospecha (Bruner, 2004; Delumeau, 2011) se fue construyendo una lógica representada donde la selva, el río y la naturaleza eran invencibles y, por lo tanto, marginales.

Hacer una historia de las percepciones y las sensibilidades de cara a lo acontecido durante la conquista podría ser un objetivo interminable, pero como bien lo ha señalado Corbin, “[l]a hora ha llegado de recordar esa historia-batalla de la percepción y de detectar la coherencia de los sistemas de imagen que han precedido a su desencadenamiento” (1994: 15; 2008: 11). El espacio amazónico funcionó como un espacio estratégico para dilucidar un universo que engendró un cambio psicosocial en la mentalidad de los europeos que se atrevieron a entrar en la selva y trataron de domesticarla. Así, entender las percepciones sobre lo femenino y la representación mítica de las “mujeres guerreras”, desde el mundo antiguo hasta el proceso de conquista del Nuevo Mundo, ayuda a esclarecer una de las muchas acciones simbólicas que sobre la Amazonía practicaron los europeos como estrategia de dominación.

Por otro lado, la región amazónica, desde sus inicios, fue vista como un lugar fronterizo de difícil acceso. La alteridad surgida y fabricada con “el descubrimiento” permitió entablar relaciones de dominación y hegemonía que confinaron este espacio a la idea de un “otro” y de un “allá” que se resistieron a ser conquistados. La selva, el río, el indio y los animales, todo lo que se observaba como “diferente”, se tornaron mitológicos y hasta fantásticos; surgieron mecanismos de exclusión diseñados como dispositivos y tecnologías de poder5 y alteridad para crear una idea confusa de lo que allí había y al mismo tiempo una idea de que en medio de un nuevo continente, anegado de riquezas, había un espacio de difícil control, hecho únicamente para los aventureros y los más avezados conquistadores.

Comúnmente, si observamos un mapa de los antiguos imperios de España y Portugal, el dominio imperial copa un mismo espacio extenso donde las zonas de ausencia real, por parte de las administraciones imperiales, parecen acaparadas y controladas. No hay nada más lejos de la realidad, pues los espacios confinados -“regiones de refugio”, como los definió Bonfil (2005)- se extienden por extremos olvidados o con presencia escasa de españoles o portugueses. Por tanto, el parcial desconocimiento por parte de las administraciones coloniales de ese espacio gigantesco fue convirtiendo esta frontera en un punto indomable, alejado de las estructuras y las lógicas urbanas que comenzaban a cimentarse en distintos lugares de los territorios conquistados.6

El espacio amazónico se construyó al mismo tiempo como una frontera imperial, pero también como una frontera de intercambios culturales e identidades múltiples. Estos espacios, como el Pays d’en haut en Norte América, como la Patagonia o la California americana, fueron espacios enclaustrados en una marginalidad única, en unas fronteras a las que se les insertó, por medio de mecanismos simbólicos y administrativos, una idea de confín, de lugares inhóspitos en medio de centralidades adyacentes organizadas. Como lo señala Havard (2003: 45-50), el modelo de centro/periferia puede ser útil en estos casos, en cuanto que, en un contexto global de expansión e imperialismo europeo, estos lugares quedan al margen de un centro que intenta ejercer control.

Así, la Amazonía es frontera en cuanto está en medio de las luchas imperiales coloniales y en su espacio se ejercen intercambios y dinámicas culturales propias; es periférica en cuanto se encuentra inserta en el sistema-mundo colonial, donde no solamente las nuevas colonias son periféricas en sí mismas, sino que también en estos espacios hay periferias enmarcadas en situaciones socioeconómicas particulares y la naturaleza (la selva) ejerce un contrapoder que la excluye de la visión civilizatoria del centro; y es confín en cuanto evoca miedos, trastornos y peligros capaces de integrar los mitos, los imaginarios y las representaciones europeas y nativas en un mismo lugar.

Desde el siglo xvi, la división de América entre los distintos proyectos imperiales por medio de acuerdos y tratados, como el de Tordesillas en 1494, no fueron tampoco de gran utilidad a la hora de colonizar estos territorios en los confines de los centros administrativos. Esta tarea recayó entonces en sujetos que durante más de tres siglos fueron llamados por las distintas bonanzas a aventurarse y enfrentarse a la selva, a lo inhóspito. Este llamado igual podría ser evangelizar y civilizar a los nativos (misioneros), buscar el “Dorado” (aventureros-conquistadores-bandeirantes) o, como sucedió a finales del siglo xix, explotar la materia prima que, como el caucho, atrajo múltiples empresarios (siringueros).

La concepción de la Amazonía como un entramado fronterizo sobrepasa la idea divisoria entre los imperios. Este límite7 no fue suficiente para impedir que en este espacio surgieran intereses por parte de otras Coronas, como la francesa y la holandesa, por la explotación y expansión de territorios ultramarinos, como de los recursos y la mano de obra indígena. Asimismo, el desconocimiento del espacio amazónico, por parte de la administración colonial, dado que era un territorio de difíciles condiciones, contuvo la elaboración de proyectos urbanos y construyó una idea de la selva amazónica como un lugar de encuentro de múltiples males y fantasías. Como nos dice Taylor, “[l]a mayor parte de esta región constituye una periferia ideológica anclada en una marginalidad perpetuada de manera indefinida” (1994: 91).

La frontera, desde esta perspectiva, no solo contiene para el investigador social, en términos geopolíticos, los límites -físicos e imaginarios- de los actores imperiales europeos, sino que, además, es el lugar propicio donde se revela un “otro” capaz de transformar los discursos del complejo mundo colonial en América desde una perspectiva global. Se hace interesante, por lo tanto, como lo sugiere Langue, retomar “la interpretación en términos de márgenes de un proceso histórico” (2010: 283) y abrir la posibilidad de pensar estos espacios confinados, marginalizados, no solamente como espacios físicos y políticos, sino también como espacios de proyección,8 que permitan imaginar sus geografías y reestructurar las alteridades generadas por siglos de andamiaje colonial a sus espaldas.

A partir del estudio general de las percepciones de lo femenino y de la adopción del mito de las amazonas desde la Antigüedad hasta la llegada al Nuevo Mundo, así como del análisis de los dispositivos de poder simbólicos basados en concepciones míticas sostenidas en representaciones espaciales (la India, los ríos, el confín) y culturales alrededor del cuerpo, la desnudez, la mujer, los fluidos, etc., este artículo pretende mostrar que, de los muchos dispositivos de dominación y exclusión que surgieron en la conquista, el de la feminización funcionó en la segunda mitad del siglo xvi con gran efectividad para marginalizar la selva y el río, en lo que posteriormente se denominó “territorio amazónico”.9 El confinamiento geográfico también funcionó, con las amazonas en la selva del Nuevo Mundo, como una tecnología de control cultural sobre el género10 que reprodujo la exclusión discursiva y física de espacios que en el mundo antiguo y medieval eran normales para quienes se atrevían a desafiar el poder patriarcal establecido.

Estos rasgos de feminidad impuestos en espacios específicos en el Nuevo Mundo tienen su origen en la percepción -heredada del mito helénico de las Amazonas y su adaptación medieval- de conquistadores y exploradores sobre lo femenino y lo mitológico respecto a la mujer. Como en el mito adánico, donde la mujer pervierte el paraíso (se convierte lo paradisiaco en infernal), el espacio amazónico, al ser feminizado, pasó de ser el paraíso de Vespucio y el lugar de las utopías renacentistas al “inferno verde” de Aguirre o Raleigh.

#1Mujeres andróctonas, antianiras y andróginas: las amazonas en los confines de la antigua Grecia

Las amazonas en la Antigüedad siempre se encontraban en los confines del mundo, “lejos de los hombres y de los dioses en las regiones abismales, más allá del Océano, en las fronteras de la Noche o, como en este caso, en los bordes mismos de la racionalidad helénica”,11 en los extremos de lo conocido, y siempre fueron imagen de quienes salían a conquistar territorios y expandir imperios. En la literatura griega, como lo señala Corbin, “toda zona de confín evoca el peligro de la interferencia de lo divino, de lo humano y de lo animal, instalados en una confusa y peligrosa proximidad” (1990: 25). En el mito de Hércules, durante la primera mitad del siglo vi a. C., aparecen las amazonas como adversarias a las que hay que vencer. Allí comienza a rondar por el mundo griego la imagen de estas mujeres antagonistas del hombre y habitantes de los confines del mundo conocido.

Debemos tener en cuenta que el mundo griego estaba organizado bajo una estructura patriarcal en que la mujer se encontraba por debajo del hombre en la escala social, pues se consideraba a este como el único apto para la guerra y la política: “por tanto, la posibilidad de que las mujeres desarrollaran una actitud autónoma frente a los hombres, dejando de lado sus tareas de esposas y madres, no solo era entendida como una violación a la norma social, sino que estaba manifestando, desde la externalidad corporal y las costumbres impuestas por las instituciones sociales, una monstruosidad” (Pégolo, 2008: 2).

La mujer12 formaba parte de la misma categoría que los bárbaros, los extranjeros o los esclavos: los sujetos marginados del mundo político y económico. Vernant señala, por ejemplo, que el parto constituía un aspecto de animalidad en la institución social del matrimonio y también expresaba, a los ojos de los griegos, un aspecto salvaje de la feminidad, pues el alumbramiento iba siempre acompañado de gritos, de dolores, “de una especie de delirio” (2011: 29).

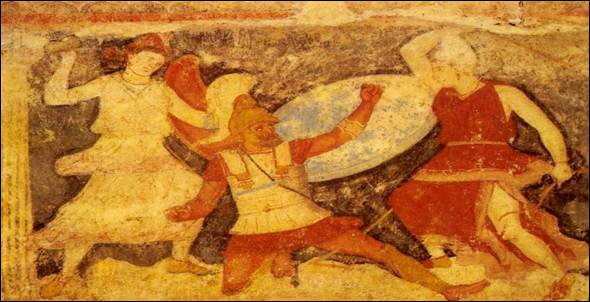

Figura 1

Las amazonas luchando con un griego

Fuente: Artehistoria (2017)

Es así como las amazonas, en la mentalidad de la antigua Grecia, representaron por excelencia la inversión de la institucionalización del hombre como ser superior. Como lo indica DuBois, en los mitos griegos las amazonas y los centauros estaban siempre en la frontera de la diferencia (1991: 27). Eran seres anómalos, que tras instaurar una sociedad paralela a la griega en la que la mujer tiene el dominio sobre su cuerpo, sobre su tierra y sobre su economía, rompen la estructura tradicional de la sociedad helénica, convirtiendo su existencia mítica, como bien lo analiza Vernant, en una alteridad deformada y diferente.13 El mundo helénico liberado del poder y el yugo masculino estuvo representado, por tanto, en el espacio donde habitan las amazonas. Como la Artemisa Taúrica,14 las amazonas debían habitar en un confín donde podían ser excluidas del mundo civilizado, pues la sexualidad desenfrenada y su espíritu guerrero debían ser marginados y dotados de formas monstruosas.

Al mito de mujeres guerreras que se cortan un seno para combatir, se añade el mito de ser asesinas de hombres, pues para reproducirse visitaban aldeas vecinas buscando jóvenes que luego mataban. Herodoto las denomina “andróctonas”,15 para atribuirles la capacidad de asesinar hombres. Asimismo, se les comenzó a atribuir, en el imaginario mítico del hombre griego, características masculinas por su manera de estar organizadas y por su habilidad en la guerra; en el canto VI de la Ilíada se les dice “varoniles amazonas”16 para luego denominarlas “antiáneiras” o hembras opuestas.17 También, en el plano físico, las amazonas son descritas como mujeres “andróginas”, dotadas de fisionomía y fuerza de hombre. En cualquier caso, la imagen de las amazonas en la mentalidad griega, como la misma concepción de la mujer, contribuyó a crear una visión hacia lo femenino como objeto excluyente y marginal que el mundo medieval judeocristiano heredaría.

Excluir lo femenino en el mundo medieval: el relato de las amazonas

A esa idea mitológica del mundo antiguo de las Amazonas y la concepción social de la mujer, hay que sumar su traspaso al mundo fantástico medieval, donde el paisaje “solo tiene valor en una dimensión simbólica” (Herrero Massari, 2002: 298). En numerosas sociedades antiguas, como bien lo ha estudiado Culianu, hasta el siglo xvi perduró una concepción en que a la mujer se la identificó con la naturaleza y al hombre se le identificó con los valores de la cultura.

Para la mentalidad colectiva de la Edad Media y comienzos del Renacimiento, la naturaleza, aunque dotada de belleza y atracción, seguía siendo un organismo sin reflexión, que simplemente engendraba a los seres y los alimentaba, pero también los eliminaba. En la división sexual, la mujer desempeñó el papel de la naturaleza, mientras que el hombre representó el papel de la religión y sus leyes. La religión constituyó un conjunto de reglas que le permitió al hombre defenderse de la destrucción natural, preservando su inmortalidad en el plano espiritual. La enfermedad y el cuerpo fueron lugares de encarnación del pecado y la mujer representó el miedo a caer en las tentaciones del deseo. La inseminación, la fecundidad, la nutrición… todas fueron marcas de las funciones naturales de la mujer. La belleza aumentaba el deseo y la atracción con respecto a la inseminación, y por lo tanto era un rasgo de potente peligro para el hombre que debía alejarse del deseo sexual. Asimismo, los rasgos de la fecundidad (la cadera) y la función nutritiva (los senos) fueron conectados directamente con el pecado y los deseos no gratos a Dios (concupiscencia).18

De ahí que durante la Edad Media cristiana y gran parte del siglo xvi permaneciera aún la idea de que la mujer era un “mal de la naturaleza”; ella ejercía una seducción constante sobre el hombre: “seducción cuyo efecto consiste en una alienación cada vez más marcada por la relación con la divinidad” y que implicaría, también, un esfuerzo (a partir de la religión y la moral religiosa) para escapar de las trampas de la naturaleza (Culianu, 2007: 271).

Si analizamos, como lo sugiere Olender, la relación entre sexo y raza, algunos rasgos excluyentes que se dieron hacia el siglo xiii estuvieron relacionados con la feminización de los judíos, a quienes, en el mundo clerical medieval, los señalaban como seres menstruales. Este caso además permite establecer el estatus impuro de las mujeres en la cristiandad medieval. La mujer, para la mentalidad occidental de los siglos posteriores a la Edad Media, fue objeto de temores y al mismo tiempo fue un sujeto subalterno, un sujeto de impurezas marginalizado y sometido a una creencia de superioridad masculina.

En la literatura religiosa, particularmente en la monástica, la mujer es despojada de toda humanidad o riqueza psicológica; “ella no es más que la proyección del deseo (culpable) de todo mal” (Frugoni, 1977: 180). La mujer entra, de esta manera, en el círculo de los “despreciados” y comparte, junto con los “marginados imaginarios” que incluye a los salvajes, monstruos y a los seres propios de las maravillas geográficas, la tipología marginal creada en la Edad Media;19 allí, sin duda, se encuentran también las mujeres amazonas.

A esta percepción de lo femenino como algo negativo se suma la recepción que hacen muchos de los exploradores del siglo xv y xvi, a través de relatos medievales, del mito de las amazonas. Estas adaptaciones son variadas y cambian según la región. Sin duda, los conquistadores y exploradores del espacio amazónico se alimentaron (leyeron o escucharon) de estas variantes medievales que universalizaban el mito de las amazonas por toda Europa. Arciniegas (1980: 44) dice que fue quizás en el Liber Monstruorum, catálogo medieval inglés de monstruos elaborado en el siglo viii, donde reaparecen las amazonas como las vencedoras de las “gorgonas”.20 En el siglo xiii se narró la existencia de una provincia Feminie, gobernada por tres reinas, donde los hombres iban cuatro veces al año; este relato aparece en un cuento francés medieval denominado Sydrac21 y cuya primera edición data de 1486, es decir, seis años antes de la llegada de Colón a América (Portalis, 1861: 112). En la breve descripción del mundo que hizo Pierre de Beauvais a finales del siglo xiii en su Mappemonde,22 las amazonas toman parte en la batalla de Troya, al mismo tiempo que el autor describe la región donde habitaban, cerca de Hycarnie: otro confín (Angremy, 1983b: 483).

Dos de los textos medievales que quizás tuvieron mayor repercusión en la percepción del mundo de los exploradores del siglo xv y xvi, entre ellos Cristóbal Colón,23 fue el manuscrito medieval, aparecido entre 1356 y 1371, escrito por un personaje ficticio llamado Jean de Mandeville:24 el género de viajes fue de gran relevancia en el mundo bajomedieval pues recogía las “maravillas” de lugares inhóspitos y abría la imaginación a seres maravillosos y fantásticos. Mandeville, en el viaje hacia el Este,25 en dirección a la India, se topó con el país de las amazonas en uno de los tantos confines a los que solo pocos aventureros habían logrado llegar. El otro texto fundamental, que Colón tuvo presente en su primer viaje hacia las Indias, fue la cosmografía del teólogo Pierre d’Ailly, escrita en 1410 pero reeditada en Lovaina en 1483 e incluida en la compilación de escritos Ymago mundi. Allí, efectivamente, se hace también mención a las amazonas y las ubica en Capadocia, entre el septentrión de Siria y al oriente de Armenia (Buron y Ailly, 1930: 299-303).

Con la Reforma protestante del siglo xvi se trató de separar el espacio de lo imaginado del de lo real (que en la Edad Media parecía ser el mismo), y se emprendió la uniformización artificial de los sexos (“para que las tentaciones naturales desaparezcan”). Tanto en Europa como en el Nuevo Mundo, a nivel psicosocial, la Reforma y su respuesta católica, la Contrarreforma, instauraron “la aparición de todas nuestras neurosis crónicas, debidas a la orientación demasiado unilateral de la civilización reformada, a su rechazo radical del imaginario” (Culianu, 2007: 286).

La visión sobre lo femenino y lo erótico en América se introdujo bajo el sesgo de la Contrarreforma católica,26 planteada desde el imperio portugués y español para sus nuevas conquistas. En ella la feminidad natural sería encerrada en el campo de lo ilícito. La tensión, en ese sentido, como lo plantea Burke, siempre ha estado latente entre los valores cristianos y el intento de revivir la Antigüedad pagana (2000: 132).

La voluptuosidad y exuberancia (caderas anchas, senos prominentes, pelo largo) fueron exclusividad de las brujas, contrario al virtuosismo de la mujer española de la época (rígida y uniforme). Durante los siglos xvi-xviii,27 esta figura femenina, en que el cuerpo estaba oculto, perduró en la mentalidad de los hombres, que vieron el comportamiento despreocupado de lo femenino como algo digno de las torturas del infierno. Con la conquista del Nuevo Mundo por parte de portugueses y españoles, se trasplantó una idea según la cual las nociones de “inferioridad racial/cultural y de inferioridad natural de la mujer transformaron el libre encuentro entre la india y el europeo en una relación de poder y fuerza” (Navarro-Swain, 2000: 179-180; Culianu, 2007: 277).

Las amazonas en el Nuevo Mundo: feminizar para excluir

La aparición de las amazonas en el imaginario conquistador28 revivió las fantasías espaciales provenientes de la Antigüedad sobre los imaginarios de “Oriente-India” y también el miedo a la mujer superior y al establecimiento de marcos de dominación femenina en el Nuevo Mundo. Los confines americanos no pudieron tener sino las mismas figuras de los confines del viejo mundo. En un espacio que había supuesto una derrota por las terribles consecuencias de los españoles al tratar de conquistar, había que introducirle un mito que justificara los miedos y los aterradores días que se pasaban en aquel territorio selvático.

El mito de las amazonas surgió entonces como un dispositivo ideal de control simbólico sobre ese espacio de difícil conquista. No por nada, el nombre mismo del río pasó de ser llamado “de Orellana”, símbolo de conquistas y valentía, a ser denominado, casi inmediatamente, como el río “de las amazonas”, símbolo de miedo, de espacio salvaje e insurrecto. Las amazonas, además, siguiendo la tradición helénica, no podían aparecer en otro lugar que no fuera las márgenes de un territorio, en un confín lejos del mundo civilizado; así, las amazonas comenzaron a aparecer en el Nuevo Mundo confinadas a los lugares sin control administrativo. abMedio, com los escitas; en ce insurrecto.el rsitivo ideal de control simbjustificarnquistar, habMedio, com los escitas; en c

En el estudio sobre la mentalidad de los conquistadores alrededor de la sexualidad, Ragon (1992) señala que para los conquistadores las amazonas representaban, no solamente un interés económico (pues las amazonas eran las guardianas de El Dorado), sino que también les permitía a los conquistadores sentir el placer de la guerra, conquistar a la mujer deseada y poseer el oro que esta custodiaba. La imagen de las amazonas invierte la relación tradicional europea que hay entre el hombre y otorga a la mujer funciones guerreras, manejo y acumulación de la propiedad y de las riquezas, y el dominio del sexo sobre el otro (Ragon, 1992).

De Certeau hablaba de cómo el mundo salvaje y el mundo diabólico “se pronuncia[n] en femenino”, y de la relación erótica que hubo entre el conquistador y el cuerpo desnudo de los indígenas. Así, “[l]a aparición de la salvaje es la de un deseo […], como el cuerpo desnudo de la indígena, el cuerpo del mundo se convierte en una superficie dada a los inquisidores de la curiosidad” (1978: 245). En el espacio amazónico, la indígena desnuda no solo representó el temor diabólico a lo erótico y el pecado de la carne, sino también la superioridad y la fuerza, el control territorial y el control de la riqueza en manos de mujeres ancestrales que ya antes habían habitado otros confines. Para el conquistador, la selva se hizo inconquistable.

La mujer amazona, protectora y custodia de riquezas, autónoma en su sexualidad y su cuerpo, evidenció uno de los temores ancestrales de los europeos: la superioridad femenina. Serían mujeres que se comportaban como hombres y se les debía pagar tributo y someterse. Ese espacio de dominación femenina, por tanto, debía ser un espacio vetado que solo en los confines del mundo podría existir; allí, ni el hombre cristiano ni la civilización tenían cabida. Grabados, mapas y crónicas sirvieron como plataformas de control donde las amazonas rebeldes se mostraban como seres salvajes protectoras de riquezas, monstruosidades alejadas de la civilización.29 Sobre este aspecto, la literatura y, específicamente, los relatos de caballería,30 trataría de deformar la visión andrógina y casi masculina de las amazonas, pues, como bien lo señala Millán, “se hace patente una reconducción de la feminidad de estas figuras míticas, feminidad que deliberadamente se ha puesto en cuestión al no adecuarse a la norma”.31

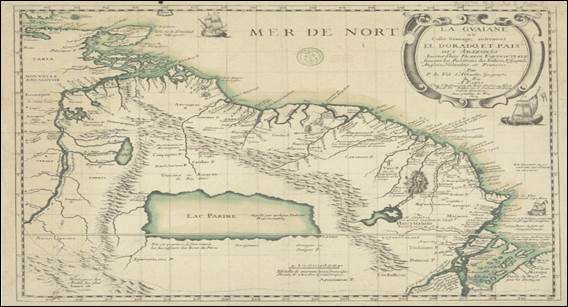

Figura 2

La Guyana o Costa salvaje, es decir, El Dorado y país de las amazonas

Fuente: Duval (1954).

En las Décadas del Nuevo Mundo de Pedro Martir de Anglería se narra de oídas la presencia de las belicosas mujeres en una isla llamada Martininó (Medina y Becco, 1992: 205), visitada por los primeros navegantes en América. Posteriormente, el cronista G. Carvajal utilizó el mito femenino no solo para engrandecer la hazaña de Orellana, sino también para justificar la poca accesibilidad “tierra adentro” y la consecución de las riquezas allí escondidas y custodiadas por las amazonas. En el interrogatorio que le hace Orellana a uno de los indios que los guían y relatado por Carvajal, aquel parece tratar de explicar la dominación de la selva y de las riquezas allí escondidas por la presencia de mujeres solteras y guerreras:

El capitán le preguntó qué mujeres eran aquellas (que) habían venido á les ayudar y darnos guerra: el indio dijo que eran unas mujeres que residían la tierra adentro siete jornadas de la costa (…). El Capitán le preguntó si estas mujeres eran casadas: el indio dijo que nó. El Capitán preguntó si estas mujeres eran muchas: el indio dijo que sí, y que él sabía por nombre setenta pueblos (…). El Capitán le dijo que cómo no siendo casadas, ni residía hombre entre ellas, se preñaban: él dijo que estas indias participan con indios en tiempos, y cuando les viene aquella gana juntan mucha copia de gente de guerra y van á dar guerra á un muy gran señor que reside y tiene su tierra junto á la destas mujeres, y por fuerza los traen á sus tierra y tienen consigo aquel tiempo que se les antojo, y después que se hallan preñadas les tornan á enviar á su tierra sin les hacer otro mal; y después, cuando viene el tiempo que han de parir, que si paren hijo le matan y le envían á sus padres, y si hija, la crían con muy gran solemnidad y la imponen e las cosas de la guerra. (Carvajal, 1894: 66, 67).

Más adelante, fue en el relato de Gaspar de Carvajal donde Orellana se enteró por primera vez de que se encontraban rodeados de súbditos de las amazonas:33 “Han de saber que ellos son sujetos y tributarios á las amazonas […]. Estas mujeres son muy altas y blancas y tienen el cabello muy largo y entrenzado y revuelto a la cabeza: son muy membrudas, andaban desnudas en cueros y atapadas sus vergüenzas, con sus arcos y flechas en las manos, haciendo tanta guerra como los indios […]” (Carvajal, 1894: 59-60).

En esta descripción que hace Carvajal, las amazonas aparecen como un relato imaginado por el mismo indígena,34 pero que cobra vida en la voz y la imaginación de un cronista europeo. Allí se ve la percepción de la mujer, de lo femenino y el traspaso de los mitos antiguos a la formación de un nuevo mito en un nuevo espacio. Las amazonas pasaron a ser imaginadas en el Nuevo Mundo en un contexto selvático, con mujeres desnudas que cobran tributo a los hombres y que habitaban un nuevo confín atravesado por un río de proporciones monstruosas. Allí se proyectaron todas las representaciones de los seres fantásticos y anómalos que se percibían en los lugares alejados de la civilización.

Al mismo tiempo que Francisco Pizarro y Orellana narraban su expedición por el “gran río” ante el Consejo de Indias, otros expedicionarios en el sur de América comenzaron a hablar también de esta tribu de mujeres y las describieron de la misma manera: tal fue el caso de la expedición de Hernando de Ribera desde el Paraguay hasta el Perú, motivado por los rumores de riquezas; asimismo, el de Ulrich Schmidl, quien 25 años después publicó su crónica Viaje por el río de la Plata y el Paraguay, donde le daba gran importancia al encuentro con las amazonas; Agustín Zárate, en Chile, también informa haber visto a dichas mujeres (Leonard, 2006: 126-129).

En el texto Les singularitez de la France antarctique… del monje franciscano André Thevet, editado en 1558, unos años después de editadas las crónicas de Carvajal, las amazonas vuelvan a aparecer, aún más belicosas y salvajes que en la descripción lejana de Carvajal. Thevet dedicará un apartado completo a describir a las amazonas desde la Antigüedad, hasta llegar a las americanas: ellas tendrían en común el aparecer siempre en un confín atravesado por un gran río y serían producto de la migración por distintos continentes (Thevet, 1558: 121, 122). Pero en América serían aún más belicosas:

Ellas hacen la guerra cotidianamente contra cualquier nación: y tratan inhumanamente a aquellos que toman en guerra. Para hacerlos morir, los toman por una pierna y los cuelgan de un árbol […] y no se los comen como los otros salvajes, de tal manera que los pasan por fuego, hasta tal punto de reducirlos en cenizas […] y dan gritos maravillosos para espantar a sus enemigos (Thevet, 1558: 123).

Figura 3

Tres fuertes de Amazonas de la antigüedad

Fuente: Thevet (1558)

Figura 4

Las amazonas tratando a quienes hacen la guerra

Fuente: Thevet (1558)

Otro que también relató algún encuentro con las amazonas fue Raleigh, que las describió crueles y sedientas de sangre, protectoras de un reino donde el hombre civilizado no podía penetrar; por lo tanto, la conquista de la selva debía ser aplazada, pues las amazonas, para Raleigh, solo podían ser vencidas por otra mujer que sí poseyera los valores adecuados para conquistar tierras y dominar un imperio… Isabel I, la reina Virgen: “And where the south border of Guiana reached to the dominion and empire or the amazons, those women shall hereby hear the name of a Virgin which is not only able to defend her own territories and her neighbors, but also to invade and conquer so great empires and so far removed […]” (Raleigh, 1893: 149).

Figura 5

País de las amazonas en el mes de abril

Fuente: Raleigh (1612)

En el siglo xvii, el padre jesuita Manuel Rodríguez, en su extenso texto sobre el descubrimiento de los ríos Marañón y Amazonas, relató el proceso de conquista de los mismos e intentó explicar el origen de su nombre en el capítulo titulado “Si las Amazonas, el Marañón, y el río Orellana, son diversos, ò uno mesmos” (Rodríguez, 1684: 18, 19). El padre Cristóbal de Acuña hizo lo mismo en sus crónicas de 1641, Nuevo descubrimiento del gran río de las amazonas. Y así, sucesivos exploradores, viajeros y misioneros de diversas nacionalidades relataron la aparición de las amazonas, hasta bien entrado el siglo xix.

De esta manera, para el imperio portugués y español el espacio del río y de la selva pasó a ser el espacio de “las amazonas”. El nombre del “río de las amazonas” es sin duda una frontera misma para los futuros exploradores y para las instituciones coloniales que trataron de gobernar aquel espacio abiertamente feminizado, excluido y confinado a lo inconquistable. Al feminizar el espacio, se logró como primera instancia simbólica justificar la difícil tarea de conquista y dominación de estos lugares de difícil acceso. Así sucedió en el Oeste americano con California (Calafia, reina de las amazonas),35 confinada hasta el siglo xix; y sin lugar a duda lo mismo sucedió con la Amazonía colombiana, ecuatoriana, peruana y en parte brasilera, que aún permanece como un espacio de exclusión, como un confín más de los territorios nacionales.

Para los europeos, de manera general, la frontera amazónica representó el borde de la civilización: “más allá de la frontera se encontraba la barbarie desconocida del Sertão, o la impenetrable selva […]” (Hemming, 1989: 189). Quizás la exageración e imaginación desmesurada en los relatos fue un mecanismo para intimidar a los invasores de otros imperios para que no navegaran por el río y se internaran en la selva, o quizás simplemente lo que allí vieron y relataron fue el dispositivo de apropiación del espacio que les permitió, en años venideros, justificar más exploraciones.

Conclusión

Entre la Antigüedad y el siglo xvi, las mujeres amazonas habitaron los confines del mundo conocido. A partir del difícil choque con la naturaleza y los habitantes en la infructífera “domesticación” de la selva y el río, la idea de ubicar más allá de toda frontera a las guerreras amazonas (en los bordes marginados de la civilización) se insertó en el mundo amazónico americano, lo que construyó un confín simbólico en el Nuevo Mundo. Al fin y al cabo, el mito es un mensaje -como lo señala Barthes-, un modo de significación, una forma (Barthes, 2007: 214); en el Nuevo Mundo, todo lo visto es un mensaje que traspasó el universo imaginario antiguo-medieval al mundo de lugares inhóspitos en los territorios recién “descubiertos”. Solamente los seres anómalos, salvajes y monstruos, alejados del mundo civilizado, podían habitar allí.

Tanto la administración colonial de los imperios como sus súbditos viajeros, exploradores, aventureros o conquistadores, se encargaron (junto con muchos otros dispositivos de poder y exclusión) de construir una idea feminizada de la selva para marginarla. Esta fue feminizada en dos sentidos: a) cuando se le insertó el mito de mujeres guerreras, símbolo de antisumisión, que debía ser confinado; y b) cuando se le atribuyeron rasgos femeninos, percibidos como ilícitos durante el periodo colonial, para ser excluida y marginada de la vida política, administrativa y social que los imperios pretendían para el Nuevo Mundo. Claramente, en el siglo xix las élites de las nacientes repúblicas reproducirán estos discursos en un plano racial que perpetuará hasta hoy el abandono y la ausencia estatal en mucho de los puntos apartados de nuestra selva amazónica

Referencias bibliográficas

Ainsa, Fernando (1992). De la edad de oro a El Dorado: génesis del discurso utópico americano. Fondo de Cultura Económica, México.

Angremy, Annie (1983a). “La Mappemonde de Pierre de Beauvais”. En: Romania, vol. 104, N.o 415, pp. 316-350.

Angremy, Annie (1983b). “La Mappemonde de Pierre de Beauvais (2ème article)”. En: Romania , vol. 104, N.o 416, pp. 457-498.

Arciniegas, Germaán (1980). América en Europa. Plaza & Janés, Bogotá.

Ariès, Philippe y Duby, Georges (eds.). (1999). Histoire de la vie privée : De l’Empire romain à l’an mil (vols. 1-5, vol. 1). Éditions du Seuil, Francia.

Barthes, Roland (2007). Mythologies. Seuil, París.

Berger de Xivrey, Jules (1836). Traditions tératologiques, ou Récits de l’antiquité et du moyen âge en Occident sur quelques points de la fable, du merveilleux et de l’histoire naturelle / publ. d’après plusieurs ms. inédits. Impr. Royal, París.

Bernand, Carmen y Gruzinski, Serge (1991). Histoire du Nouveau monde (vols. 1-2, vol. 1). Fayard, París.

Bernheimer, Richard (1970). Wild men in the Middle Ages: a study in art, sentiment, and demonology. Octagon Books, Cambridge.

Blasco Ibáñez, Vicente (trans.). (2007). El libro de las mil noches y una noches. Cátedra, Madrid.

Boccara, Guillaume (1996). “Notas acerca de los dispositivos de poder en la sociedad colonial fronteriza, la resistencia y la transculturación de los reche-mapuches del centro-sur de Chile (xvi-xviii)”. En: Revista de Indias, vol. 56, N.o 208, pp. 659-696.

Boccara, Guillaume (2001). “Mundos nuevos en las fronteras del Nuevo Mundo”. En: Nuevo Mundo Mundos Nuevos. (En línea) (En línea) https://nuevomundo.revues.org/426. (Consultado el 28 de octubre de 2017).

Bonfil Batalla, Guillermo (2005). México profundo: una civilización negada. Debolsillo, Barcelona.

Boorstin, Daniel Joseph (1992). Les découvreurs (vols. 1-2, vol. 1). R. Laffont, París.

Bruner, Jerome (2004). Realidad mental y mundos posibles: los actos de la imaginación que dan sentido a la experiencia. Gedisa, Barcelona.

Burke, Peter (2000). El Renacimiento europeo: centros y periferias. Crítica, Barcelona.

Buron, Edmond y Ailly, Pierre d’ (1930). Ymago Mundi de Pierre d’Ailly: Texte latin et traduction française des quatre traités cosmographiques de d’Ailly et des notes marginales de Christophe Colomb. Etude sur les sources de l’auteur (vols. 1-2, vol. 1). Maisonneuve Frères, París.

Butler, Judith (2015). Gender trouble: feminism and the subversion of identity. Routledge, Nueva York, Londres.

Carvajal, Gaspar de (1894). Descubrimiento del río de las Amazonas. Impr. de E. Rasco, Sevilla.

Certeau, Michel de (1978). L’Écriture de l’histoire (2 éd.). Gallimard, París.

Chartier, Roger (1989). “Le monde comme représentation”. En: Annales. Éconimies, Sociétés, Civilisations, vol. 44, N.o 6, pp. 1505-1520.

Chartier, Roger (2013). “Le sens de la représentation. La vie des idées”. (En línea) (En línea) http://www.laviedesidees.fr/Le-sens-de-la-representation.html. (Consultado el 28 de octubre de 2017).

Collin de Plancy, Jacques (1863). Dictionnaire Infernal, Répertoire Universel… Henri Plon, Imprimeur-Éditeur, París.

Corbin, Alain (1990). Le Territoire du vide : l’Occident et le désir du rivage 1750-1840. Flammarion, París.

Corbin, Alain (1994). Les cloches de la terre : paysage sonore et culture sensible dans les campagnes au xixe siècle. Flammarion, París .

Corbin, Alain (2008). Le miasme et la jonquille : l’odorat et l’imaginaire social, xviiie-xixe siècles (vols. 1-1). Flammarion, París .

Culianu, Iona Petru (2007). Eros y magia en el Renacimiento, 1484. Ediciones Siruela, Madrid.

De Lauretis, Teresa (2001). Technologies of gender: Essays on theory, film, and fiction. Indiana University Press, Bloomington.

Delumeau, Jean (2011). La peur en Occident : xvie-xviiie siècles. A. Fayard, París .

DuBois, Page (1991). Centaurs and amazons: women and the pre-history of the great chain of being. University of Michigan Press, Ann Arbor.

DuBois, P. (1991). Centaurs and amazons: women and the pre-history of the great chain of being . University of Michigan Press, Ann Arbor , Mich.

Duval, Pierre (1954). La Guaiane ou Coste Sauvage, autrement El Dorado et Pais des Amazones, Aujourdhuy France Equinoctiale, suivant les Relations des Indiens, Espagnols, Anglois, Hollandois et François. (En línea) (En línea) http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40616285x. (Consultado el 28 de octubre de 2017).

Fantham, Elaine et al. (1995). Women in the Classical World. Oxford University Press, Oxford.

Febvre, Lucien (1941). “Comment Reconstituer la Vie Affective d’Autrefois ?”. En: Annales d’histoire Sociale, 3.

Febvre, Lucien (1974). Le problème de l’incroyance au 16e siècle. La religion de Rabelais (Albin Michel). L’evolution de l’humanité, Francia.

Ferguson, Wallace Klippert (2009). La Renaissance dans la pensée historique. Payot, París.

Fonseca González, Vanessa (1995). “Visión y trazo de América. La erotización del continente”. En: Reflexiones, vol. 30, N.o 1.

Fonseca González, Vanessa (1997). “América es nombre de mujer”. En: Reflexiones , vol. 58, N.o 1, pp. 1-19.

Foucault, Michel (1976). Histoire de la sexualité (vols. 1-III, vol. I. La volonté de savoir). Gallimard, París .

Fredrickson, George M. (2007). Racisme, une histoire. Liana Lévi, París.

Frugoni, Chiara (1977). “L’iconographie de la femme au cours des xe-xiie siècles”. En: Cahiers de civilisation médiévale, vol. 20, N.os 78-79, pp. 177-188.

Gil, Juan (1994). “De los mitos de las Indias”. En: Bernard, Carmen, Descubrimiento, Conquista y Colonización De América a Quinientos Años. Fondo de Cultura Económica, México D. F., pp. 266-288.

Ginzburg, Carlo (1989). Mythes, emblèmes, traces : morphologie et histoire. Flammarion, París .

González, Silvia C. Millán (2014). “El viaje de Blasco Ibáñez al reino de las amazonas”. En: Miríada hispánica, N.o 9, pp. 103-124.

Gruzinski, Serge y Bernand, Carmen (1991). “El fin de los conquistadores”. En: Histoire Du Nouveau Monde. Vols. 1-2, vol. 1. Fayard, París , pp. 439-449.

Gudde, Erwin Gustav y Bright, William (2004). California Place Names: The Origin and Etymology of Current Geographical Names. University of California Press, California.

Havard, Gilles (2003). Empire et Métissages : Indiens Et Français Dans Le Pays D’en Haut, 1660-1715. Les éditions du Septentrion, París.

Hemming, John (1989). “Indians and the frontier in colonial Brazil”. En: The Cambridge History of Latin America. Vols. 1-7, vol. 2. Cambridge University Press; Cambridge, New York, New Rochelle; p. 912.

Herodoto (1969). Los nueve libros de la historia. Editorial Ibérica, Barcelona.

Herrero Massari, José Manuel (2002). “La percepción de la maravilla en los relatos de viajes portugueses y españoles de los siglos xvi y xvii”. En: Beltrán Llavador, Rafael, Maravillas, peregrinaciones y utopías: literatura de viajes en el mundo románico. Universitat de València, Valencia, pp. 291-305.

Higgins, Iain Macleod (1997). Writing East: the “travels” of Sir John Mandeville. University of Pennsylvania Press, Philadelphia.

Homero (1990). L’Iliade. L’École des loisirs, París.

Langue, Frédérique (2010). “De fronteras espirituales y urbes inconclusas: el Padre Caulín en los confines de la Nueva Andalucía (Venezuela siglos xvii-xviii)”. En: Poblar la inmensidad: sociedades, conflictividad y representación en los márgenes del imperio hispánico (siglos xv-xix). Escuela de Estudios Hispanoamericanos -CSIC- Ediciones Rubeo, Sevilla, pp. 283-313.

Le Goff, Jacques (1985). L’imaginaire médiéval : essais. Gallimard, París .

Lemarchand, Marie-Jose (2013). “La recepción de un manuscrito francés del libro de las maravillas del mundo: ¿un dato nuevo sobre la identidad del autor?”. En: Beltrán Llavador, Rafael, Maravillas, peregrinaciones y utopías: literatura de viajes en el mundo románico . Universitat de València, Valencia , pp. 307-313.

Leonard, Irving A. (2006). Los libros del conquistador. Fondo de Cultura Económica, México .

Marin, Louis (1994). De la représentation. Le Seuil, París.

Massenzio, Marcello (1999). Sacré et identité ethnique frontières et ordre du monde. Ed. de l’Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales, París.

Mayor, Adrienne (2014). The Amazons: lives and legends of warrior women across the ancient world. Princeton University Press, Princeton.

Medina, José Ramón y Becco, Horacio Jorge (eds.). (1992). Historia real y fantástica del Nuevo Mundo. Biblioteca Ayacucho, Caracas.

Mignolo, Walter (2007). La idea de América Latina: la herida colonial y la opción decolonial. Gedisa Editorial, Barcelona.

Millán González, Silvia C. (2015). “De Pantasilea a Calafia: mito, guerra y sentimentalidad en la travesía de las amazonas”. En: Haro Cortés, Martha (ed.), Literatura y Ficción: “estorias”, aventuras y poesía en la Edad Media. Universitat de València, Valencia , pp. 579-587.

Navarro-Swain, Tania (2000). “Las representaciones mentales del descubrimiento de Brasil”. En: Historia de AméricaLatina. Vol. II. Editorial Trotta, Barcelona, pp. 173-195.

Nieto, Mauricio (2013). Las máquinas del imperio y el reino de Dios: reflexiones sobre ciencia, tecnología y religión en el mundo atlántico del sigloxvi. Universidad de los Andes, Bogotá.

Olender, Maurice (2009). Race sans histoire. Galaade Édition, France.

Pégolo, Liliana (2008). “Del mito de las amazonas a las mujeres santas”. En: Actas y comunicaciones del instituto de Historia Antigua y Medieval, vol. 4, N.o 1, pp. 1-6.

Portalis, R. (1861). “Notice sur la fontaine de toutes sciences, du philosophe Sydrach”. En: L’ami des livres, N.° 4, pp. 108-112.

Ragon, Pierre (1992). Les amours indiennes: ou l’imaginaire du conquistador. A. Colin, París.

Raleigh, Walter (1612). Discovery of the large, rich, and beautiful empire of Guiana. Alemania, Gedruckt zu Franckfurt am Mayn. (En línea) (En línea) http://search.lib.virginia.edu/catalog/uva-lib:2524820. (Consultado el 28 de octubre de 2017).

Raleigh, Walter (1893). The discovery of Guiana, and the Journal of the second voyage thereto. Mershon Co, New York.

Ricœur, Paul (2000). La mémoire, l’histoire, l’oubli. Seuil, París.

Rodríguez, Manuel (1684). El Marañon y Amazonas. Historia de los descubrimientos, entradas, y reducción de naciones, trabajos... assi temporales, como espirituales en las dilatadas montañas y mayores ríos de la América, etc. Imprenta Antonio Honçalez de Reyes, Madrid.

Rojas, José Luis de (2012). “Indianización y confines. Dos conceptos debatibles”. En: La indianización: cautivos, renegados, “hommes libres” y misioneros en los confines americanos (s. xvi-xix). Éd. de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, París.

Rojas-Mix, M. (1991). Los cien nombres de América: eso que descubrió Colón. Barcelona, Editorial Lumen.

Ruhe, E. (ed.). (2000). Sydrac le philosophe, Le livre de la fontaine de toutes sciences: edition des enzyklopädischen Lehrdialogs aus dem xiii. Jahrhundert. Wiesbaden, L. Reichet.

Serje de la Ossa, M. R. (2005). El revés de la nación: territorios salvajes, fronteras y tierras de nadie. Bogotá, D. C., Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Antropología, CESO.

Starr, K. (2005). California: A History. New York, Modern Library Edition.

Taylor, A. C. (1994). “Génesis de un arcaísmo: la Amazonia y su antropología”. En: Descubrimiento, Conquista y Colonización De América a Quinientos Años . México, Fondo de Cultura Económica, pp. 91-126.

Thevet, A. (1558). Les singularitez de la France antarctique, autrement nommée Amerique: & de plusieurs terres & isles decouuertes de nostre temps. Anvers, De l’imprimerie de Christophe Plantin a la Licorne d’or.

Thouvenin, G. (1934). “Note sur le Sidrach”. En: Romania , vol. 60, N.o 238, pp. 242-249.

Varela, C. (1989). Amerigo Vespucci un nombre para el Nuevo Mundo. Madrid, Anaya.

Vernant, J. -P. (2011). La mort dans les yeux: figure de l’autre en Grèce ancienne: Artémis, Gorgô. París, Pluriel.

Vernant, J. -P. y Vidal-Naquet, P. (2011). La Grèce ancienne. Du mythe à la raison. París, Éditions Points

Notas