Investigación

Identificación y dinámica de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario (PIAV) en el Yasuní (Ecuador)1

Identification and dynamics of the Indigenous Peoples in Voluntary Isolation in Yasuní

Identificação e dinâmica dos povoados indígenas em isolamento voluntário no Yasuní

Identification et dynamique des peuples indigènes en isolement volontaire dans le Yasuni

Identificación y dinámica de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario (PIAV) en el Yasuní (Ecuador)1

Boletín de Antropología, vol. 33, núm. 55, pp. 271-296, 2018

Universidad de Antioquia

Recepción: 25 Marzo 2017

Aprobación: 28 Septiembre 2017

Resumen: La situación de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario (PIAV), en Ecuador, es compleja, puesto que estos se encuentran presionados por la expansión de la frontera agrícola, por un uso compartido y conflictivo del mismo territorio de cacería y recolección con familias waorani (quienes son sus enemigos tribales), por otros grupos indígenas amazónicos shuar y kichwa, y, finalmente, por colonos-campesinos. Este artículo propone identificar los espacios de movilidad y dinámicas de los PIAV, en especial de los tagueiri-taromenane; se analizará su filiación parental y lingüística con familias del grupo cultural waorani, con quienes coexisten en el Parque Nacional Yasuní. El artículo plantea, además, la problemática del impacto de las actividades de extracción, principalmente petroleras, que han creado un verdadero cerco alrededor del territorio donde se movilizan los PIAV, lo que ha creado enfrentamientos violentos y masacres que han puesto en peligro la supervivencia de las últimas familias en la Amazonía ecuatoriana en aislamiento voluntario.

Palabras clave: pueblos, aislamiento voluntario, petróleo, colonización, movilidad, guerra..

Abstract: The situation of the Indigenous Peoples in Voluntary Isolation (PIAV*) in Ecuador is complex, since they are under the pressure of agricultural frontier expansion, a shared and conflictive use of the same hunting and gathering territory with Waorani families, who are their tribal enemies, other Amazonian indigenous groups (Shuar, Kichwa), and finally settlers-peasants. This article proposes to identify the spaces of mobility and dynamics of the PIAV, especially of the Tagueiri-Taromenane, analyze their parental and linguistic affiliation with families of the Waorani cultural group, with whom they coexist within the Yasuní national park. It also raises the problem of the impact of extractive activities, mainly oil, which have created a real siege on the territory where PIAV are mobilized, this has generated violent confrontations and massacres that have endangered the survival of the last families in the Ecuadorian Amazon in voluntary isolation.

Keywords: Peoples, voluntary isolation, oil, colonization, mobility, war.

Resumo: A situação dos Povoados indígenas em isolamento voluntário (PIAV) em Equador é complexa, já que se encontram pressionados pela expansão da fronteira agrícola, por um uso compartilhado e conflituoso do mesmo território de caça e coleta com famílias Waonari quem são seus inimigos tribais, por outros grupos indígenas amazónicos Shuar, Kichwa e finalmente colonos e camponeses. Este artigo propõe identificar os espaços de mobilidade e dinâmicas dos PIAV, em especial dos Tagueiri-Taromenane, analisará sua filiação parental e linguística com famílias do grupo cultural Waonari com quem coexistem dentro do parque nacional Yasuní. Apresenta além da problemática do choque das atividades de extrativismo, principalmente petroleiras, que criaram um verdadeiro assédio sobre o território onde se mobilizam os PIAV, isto tem gerado brigas violentas e massacres que colocaram em perigo a supervivência das ultimas famílias na Amazônia equatoriana em isolamento voluntário.

Palavras-chave: populações, isolamento voluntário, petróleo, colonização, mobilidade, guerra.

Résumé: La situation des Peuples Autochtones en Isolement Volontaire (PAIV), en Equateur est complexe, car ils sont contraints par l'expansion de la frontière agricole, par un usage partagé et contradictoire du territoire de chasse et cueillette avec des familles Waorani qui sont leurs ennemis tribaux, par d’autres groupes indigènes amazoniens Shuar, Kichwa et enfin par les colons-agriculteurs. Cet article vise à identifier les domaines de la mobilité et de la dynamique de PAIV, en particulier les Tagueiri-Taromenane et analyse leur affiliation parentale et linguistique avec les familles groupe culturel Waorani avec lesquels ils cohabitent dans le parc national Yasuni. Soulève aussi la question de l'impact des activités minières, principalement les compagnies pétrolières, qui ont créé un véritable siège sur le territoire où le PAIV sont mobilisés, ce qui a conduit à des affrontements violents et des massacres qui ont mis en danger la survie des dernières familles dans l'Amazonie équatorienne en isolement volontaire.

Mots-clés : gens, isolement volontaire, pétrole, colonisation, guerre, mobilité.

Introducción

La región amazónica constituye el área geográfica más biodiversa y extensa del Ecuador. Tiene una superficie de 131.137 km2 que ocupa casi la mitad del territorio nacional e integra a pueblos y nacionalidades indígenas. De las 14 nacionalidades indígenas reconocidas por el Estado ecuatoriano, once se encuentran en la Amazonía, habitan las seis provincias y cubren el 64,8% del territorio, sobre el cual mantienen derechos ancestrales.2 Esta región, única en biodiversidad de flora y fauna, también se caracteriza por una diversidad étnica y lingüística con la presencia de las siguientes nacionalidades: kichwa de la Amazonía, kijus, siona, siecopai-sekoya, a ́i-kofán, waorani, shiwiar, zápara, achuar, shuar y andwa (Trujillo, 2011).

A esta alta diversidad en lo cultural y lingüístico se debe añadir la presencia de familias de pueblos indígenas en aislamiento voluntario3 (PIAV), que por sus características de aislamiento conservan rasgos particulares y características culturales únicas en el mundo: alta movilidad, familias clánicas, cazadores-recolectores, y guerra intra y extratribal (Chagnon, 1968; Clastres, 1999; Rivas, 2014; Rival, 2015; Trujillo, 2017). En Ecuador se conoce poco sobre los PIAV; aunque sus derechos están garantizados en la Constitución ecuatoriana,4 las noticias a nivel nacional e internacional que se tienen periódicamente sobre estos grupos se relacionan con enfrentamientos violentos y masacres que involucran a sus vecinos étnicos, los waorani, o a grupos armados que protegen a madereros ilegales que explotan el recurso boscoso en el Parque Nacional Yasuní y el territorio PIAV.

Desde 1970, en Ecuador, con el descubrimiento y la explotación de yacimientos petrolíferos, las empresas petroleras se convirtieron en el eje articulador de la integración espacial y social de las poblaciones hacia la sociedad nacional, al integrarlas con una visión de progreso, manejo de naturaleza y ocupación territorial. La promesa de desarrollo llegó a esta región junto a la construcción de un complejo sistema de vías, articuladas a una creciente industria petrolera que transformó la geografía de la selva. Las vías vincularon a grupos humanos nativos con los espacios urbanos, lo que transformó sus imaginarios culturales y sus formas de socialización. Es importante señalar que después de un complejo proceso de consolidación poblacional, en los últimos veinte años en la región norte de la Amazonía ecuatoriana se ha generado un rápido proceso de urbanización con la creación de diferentes barrios, recintos, comunas, parroquias, cantones y ciudades. La matriz primigenia relacionada con la precooperativa rural o la comuna colona-campesina cambió a asentamientos nucleados a lo largo de las múltiples vías en la región. Por esta razón, muchas de las antiguas precooperativas y cooperativas ya no existen, lo que ha dado origen a pequeños asentamientos urbanos y a ciudades que desplazaron los territorios indígenas y reconfiguraron la geografía de la región amazónica ecuatoriana en estos últimos cuarenta años (Trujillo, 2011).

El problema que plantea este artículo es múltiple y se propone: a) vincular los impactos negativos en los pueblos indígenas en aislamiento voluntario (PIAV) con el agresivo modelo de desarrollo implementado en la Amazonía por el Estado ecuatoriano, b) proponer una aproximación a las dinámicas sociales de los PIAV, sus relaciones intraétnicas, su forma de vida, y c) analizar las políticas de protección que ha implementado el Estado ecuatoriano. En ese sentido, el objetivo del artículo es debatir, sobre una amplia base etnográfica, el modelo de desarrollo capitalista implementado por el Estado, vinculado a una agresiva ampliación de la frontera agrícola, urbana y petrolera que ha creado un verdadero cerco alrededor del territorio PIAV y de sus vecinos étnicos (waorani), al ponerlos en una situación crítica de supervivencia y en un potencial exterminio o desaparición como grupo cultural.

Me concentraré en el relato etnográfico de dos familias PIAV, conocidas como “tagueiri” y “taromenane”, quienes entre los años 2003 y 2013 tuvieron dos enfrentamientos violentos donde fueron masacrados más de 50 miembros por guerreros de familias enemigas waorani; tales eventos fueron los más conocidos y los que mayor cobertura mediática tuvieron.

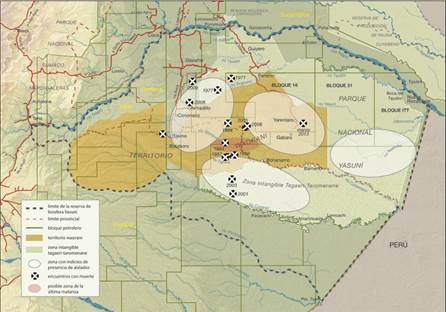

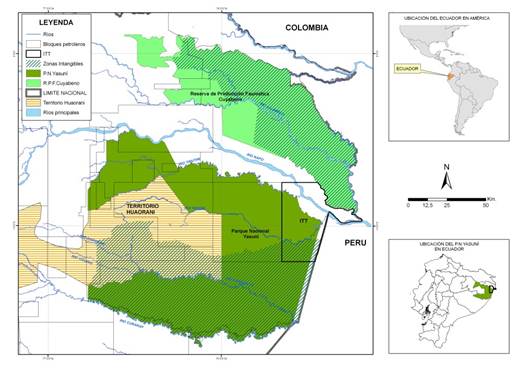

Figura 1

Principales áreas de encuentros violentos en territorio PIAV

Fuente: Terra Incógnita (2015)

¿Quiénes son los waorani?

Los waorani son un grupo cultural de la Amazonía ecuatoriana de reciente contacto (Rivas, 2013; Trujillo, 2017); su lengua es el wao tiriro: la palabra wao5 significa “humano” y waorani “los seres humanos”. Tal es la forma de autoidentificación frente a sus vecinos étnicos, a quienes denominan “cuwuri” o “extraños” (Fuentes, 1997; Trujillo, 2011; Rival, 2015). Entre las décadas de los años cincuenta y sesenta del siglo pasado, misioneros del Instituto Lingüístico de Verano6 (ILV) lograron la pacificación de varias familias waorani que se encontraban en una etapa de guerra intragrupal y los agruparon en una reserva, nombrada protectorado waorani (Fuentes, 1997; Trujillo, 2011; Rival, 2015). Yost (1981) señala que en la etapa de contacto iniciado por el ILV con las familias waorani se identificaron cuatro grupos parentales: a) güepeiri, b) piyemoiri, c) guequetairi o guikitairi, y d) babeiri, con un estimado poblacional de 500 individuos esparcidos en un amplio territorio de aproximadamente 20.000 km2.

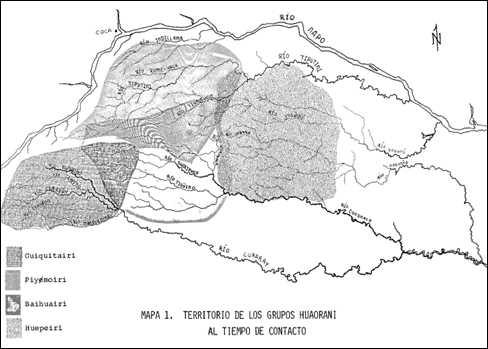

Figura 2

Territorio waorani según el ILV hacia 1955

Fuente: Yost (1981)

Estos cuatro grupos familiares clánicos eran hostiles entre ellos (con sus familiares clánicos, denominados “waranis”) y con extraños (“cuwuris”), sobre la base de un denominado código guerrero o el derecho natural para usar sus lanzas como respuesta a muertes de miembros del clan que debían ser vengados (Trujillo, 2017).

Existe una especie de código, llamado por los guerreros waorani “código guerrero”, mediante el cual se justifica la venganza. Los testimonios revelan que existen miembros de un clan o una familia, niños inclusive, que esperan ser adultos para vengar la muerte de sus familiares y poder vivir tranquilos. La venganza se daría por las siguientes razones: a) cuando un familiar es asesinado por enemigos, b) cuando un pariente no regresa de cacería, c) cuando a un brujo, chamán o “iro” de otro grupo se lo culpa de matar a cualquier miembro de la familia, y d) finalmente, cuando enemigos o extraños ingresan a su territorio de cacería y recolección (Diario de campo, 2013).

¿Quiénes son los PIAV?

Los PIAV son los últimos grupos de hombres y mujeres de la Amazonía ecuatoriana (y posiblemente de la Amazonía mundial) que no permanecen en contacto estrecho con la sociedad nacional (Rivas, 2014), ya sea por una decisión propia de acuerdo con sus normas culturales, o por la huida de sus enemigos y por los efectos que la civilización occidental causa en sus vidas y culturas7 (Pappalardo, Marchi y Ferrarese, 2013; Trujillo, 2017). Tienen pertenencia lingüística wao tiriro8 y se caracterizan por una alta movilidad y parentalidad uxorilocal, una forma de matrilocalidad que evidencia el retorno de mujeres waorani-tagueiri al territorio donde nacieron sus padres (Narváez, 2017). Este rasgo cultural los constituye en uno de los últimos grupos culturales de foresta húmeda tropical con características tradicionales en el Ecuador. Sin embargo, las relaciones con sus parientes culturales y lingüísticos, los waorani, atraviesan por complejas dimensiones de conflicto por territorio. A esta relación se deben sumar componentes simbólicos relacionados con una forma de violencia y guerra intragrupal en que una serie de episodios de muertes y venganzas han configurado una compleja geografía bélica entre waorani y PIAV (Trujillo, 2006, 2017).

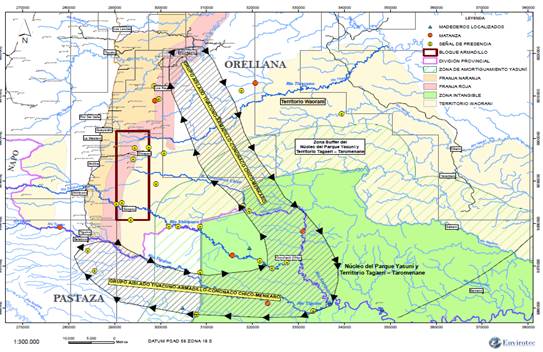

Figura 3

Desplazamiento y movilidad estacional de familia PIAV (tagueiri-taromenane)

Fuente: ENVIROTEC (2013)

En la memoria oral del pueblo waorani está presente la existencia de los PIAV, a quienes denominan “tagueiri” y “taromenane”:9

Tague fue hijo de Kemontare, hermano de Ñiwa, padre de Davo, nuestro informante. Niwa, según el relato de Davo, fue asesinado por militares en los años 60 del siglo pasado. A la muerte de Niwa, Kemontare tomó el control del grupo clánico, empezando una espiral de violencia para afianzar su liderazgo. Después de varios enfrentamientos, los hijos de Niwa mataron a Kemontare. En esa disputa clánica fue asesinada la madre de Tague y otros miembros de su familia ampliada, lo que provocó un definitivo rompimiento entre los núcleos familiares y que Tague se internara en el bosque para protegerse y preparar su venganza. Entre la tradición waorani, un familiar muerto debe ser vengado y solo la venganza calmará la violencia clánica. Tague y sus hermanos Nampa, Aiwa, Nampai y Wawe retoman el bajo Shiripuno-Cononaco como su zona de territorialidad, impidiendo el ingreso de todos los cowuris. El bajo Cononaco fue una zona controlada por clanes enemigos de la familia de Tague, que empezaron etapas de conflicto por el control del territorio. Tague fue asesinado en 1986, cuando una barca de la Compañía General de Geofísica (CGG) se dirigía hacia el campamento base de sísmica localizado en la unión de los ríos Shiripuno y Cononaco Chico, área que fuera constantemente atacada por guerreros del grupo tagueiri (Diario de campo, 2013).

Los tagueiri fueron miembros de filiación waorani que se separaron hace más de cuarenta años y se movilizaban entre una amplia zona selvática que comprende los ríos Nashiño (Gabaro), Tivacuno (Peeneno), Shiripuno (Keweriono), Tiwino (Menkaro), Cononaco (Baameno) y Curaray, que conforma un corredor de alta movilidad estacional (Trujillo, 2001, 2006, 2011, 2017). Parece, según testimonios recolectados en esta investigación, que fueron absorbidos por otro grupo PIAV conocido como “taromenane”:

Taromemane es una palabra waorani que sirve para designar a todos los que viven en el bosque (“Omaere Durani bay”). Su traducción literal del wao terero al castellano es “la gente del camino o del monte”. La palabra “tarome-na” designa los caminos de cacería que todo guerrero tiene y controla como su área de acción. Después del desencanto que resultó para muchos guerreros waorani (pikenani) la vida en el protectorado del ILV, muchos empezaron la retoma de sus antiguos territorios, sitios donde sus padres o ellos mismos habían nacido, y retomaron prácticas tradicionales de vida, como el aislamiento clánico y la vida en la selva. Gaba vive en Ñashiño, Mega en Iro, Oña y Tokari en Diicaro; son familias con altísima movilidad, que controlan amplios espacios de territorio y que definitivamente tienen relación con los clanes denominados “no contactados”. Quizás muchos de los no contactados sean las mismas familias waorani que están en el bosque; es decir, los taromenane. También es la palabra para designar a grupos aislados y sin contacto que controlan las zonas entre los ríos Nashiño y Cononaco, grupos familiares que viven de manera tradicional y que están huyendo de sus enemigos, que son todos aquellos que no son taromenane. Kay Aiwa relata que Tarome fue un fabuloso guerrero que vivió entre las áreas de Perú y Ecuador y hasta el día de hoy su familia desarrolla sus actividades tradicionales, por lo que se mantienen dispersos y aislados en la inmensidad de la selva. Para Kay, taromengas y taromenane son el mismo grupo, con el cual las familias del Yasuní mantienen un estrecho contacto; tanto así que Wiñaykamo, esposa de Kay, pertenece al grupo de Tarome, por lo que, entre estos grupos, conjuntamente con las familias de Baameno o Cononaco, las relaciones de intercambio son intensas (Diario de campo, 2011).

Cabodevilla (2004, 2008, 2013) los describe como pueblos ocultos o no contactados que habitan en las zonas del territorio waorani y del Parque Nacional Yasuní, y los define como clanes o familias ampliadas waorani que han decidido vivir alejadas voluntariamente por la presión de sus enemigos étnicos o por la presión que ejerce en sus territorios de movilidad la expansión de la frontera agrícola y de extracción petrolera: “Son grupos que mantienen una alta movilidad espacial, lo que les permite sobrevivir con una cierta independencia y aislamiento, comparan con la forman en que las familias waorani vivían antes del contacto con el ILV, denominado por los informantes como ‘durani bai’” (Diario de campo, 2013).

Aquí proponemos que a las familias PIAV no se les podría catalogar como pueblos ocultos ni menos aún “sin contacto”, puesto existen evidencias de relaciones de parentesco, intercambio y alianzas simbólicas con otros grupos clánicos waorani, como los baiwairis (la gente de Baiwa), kempereiris (la gente de Kemperi) y kairis (la gente de Kay), tres de las familias waorani que controlan y habitan parte de los territorios del Parque Nacional Yasuní y, específicamente, las zonas de los ríos Cononaco (Baameno), Nashiño (Gabaro) y Yasuní (Kawymeno), donde existen evidencias de presencia de los PIAV (Trujillo, 2017).

Tanto para Davo (que vive en Tobeta) como para Pego (que vive en Miwawuno), jefes clánicos y guerreros waorani, los grupos familiares aislados (PIAV) se encuentran localizados en la antigua zona de residencia de Tague, es decir, entre las cabeceras del río Tivacuno (Peeneno) hacia el río Cononaco Chico, siguiendo por el río Shiripuno (Keweriono) y las zonas del río Cuchiyaku (Menkaro), llegando potencialmente hasta el río Curaray. Los dos informantes concuerdan en que son muy rápidos para moverse, que se desplazan de noche y que los han visto cerca de sus caminos o áreas de cacería, llamados por los wao “tarome”. Pego afirma que algunos se han acercado a su casa y que han tratado de comunicarse, que saben quiénes son y que siempre los vigilan; afirma además que él ha visto, que tiene muchas plantas de chonta y por eso llegan entre febrero y abril: es cuando la fruta está lista y hay mucha cacería, pues los monos y otros animales están gordos. Entre septiembre y diciembre están cerca de las riberas del Shiripuno (Keweriono), puesto que hay huevos de charapas, y se movilizan cada dos a tres meses de un lugar a otro para no ser detectados por los que consideran sus enemigos. Es interesante resaltar que según nuestros informantes los grupos aislados no tienen prácticas hortícolas, llegan a los lugares donde los abuelos sembraron chonta o yuca, pero cuando esta se acaba tratan de conseguirla de las chacras cercanas de waorani. Existe evidencia de intercambio de carne de monte por yuca y plátano; a veces dejan carne de ure (puerco saino) en canastas… silban como pájaros y llevan yucas o plátanos (Diario de campo, 2013).

Metodología de investigación

Este artículo presenta resultados que identifican la dinámica de movilidad y parentesco de los PIAV sobre la base de una amplia información etnográfica, recolectada y sistematizada entre los años 2003 a 2013 como parte del proyecto “Amazonía”, coordinado por la Fundación de Investigaciones Andino Amazónicas (FIAAM).10 Durante el tiempo mencionado, se analizaron testimonios de guerreros waorani en varios aspectos: a) su relación con los PIAV, b) la historia de los dos pueblos, c) el significado de la guerra y la movilidad; y d) las relaciones de parentesco entre los dos grupos. Se exploraron también las formas identitarias en que los PIAV designaron a los grupos amigos: aliados (waranis) y enemigos (cuwuris); y, finalmente, se exploró también quiénes son las familias tagueiris y taromenane.11

La memoria oral de la cultura waorani está relacionada con la guerra y con la forma en que esta construyó la cotidianidad de las diferentes familias clánicas y los espacios vitales que las rodeaban, creando fronteras alrededor del imaginario de una ecología (selva inagotable en recursos) y de enemigos a quienes había que eliminar para vivir en paz. Esto configuró complejas relaciones de parentesco con sus vecinos étnicos, considerados enemigos o “cuwuri” (Cabodevilla, 1998; Fuentes, 1998; Trujillo, 2001, 2006, 2011; Proaño, 2011). La guerra fue la principal forma de reproducción cultural de muchos grupos amazónicos (Clastres, 1968; Harner, 1978; Rival, 1999; Descola, 2001). Para los waorani, la guerra entrelazó complejos sistemas de alianzas, intercambios simbólicos, mágicos-shamánicos y lealtades grupales, lo que dinamizó una particular forma de resolución de conflictos de tipo intra y extraclánicos (Rival, 1998; Trujillo, 2011; Narváez, 2017):

El imaginario de la guerra mantiene aún una amplia representación simbólica, muy relacionada con eventos de tipo mágico-chamánico. Para Davo, uno de los motivos movilizadores de venganza y muerte por lanzas son eventos relacionados con muertes de familiares por brujerías provocada por enemigos. Muchas de las guerras interclánicas fueron producto de supuestas muertes ocasionadas por chamanes, brujos o hechiceros, quienes utilizaban sus poderes mágicos para eliminar a sus enemigos. Nuestros entrevistados afirman que una de las razones de la posible muerte con lanza de Ompure ocurrida en marzo de 2013 se debió a que aquel era conocido como “iro” o “shaman-brujo”, por lo que miembros enfermos de una familia de aislados habrían ido para que los tratara. La enfermedad y posterior muerte de miembros de este clan (muertes que cuando no ocurren por lanzas o accidentes naturales son relacionadas con eventos mágicos) habría provocado la venganza, al acusársele de haber matado a los enfermos (Diario de campo, 2013).

Resultados

A partir de 1970, el petróleo se convirtió en el eje articulador de toda la conflictividad social vinculada con una migración (colonización) no planificada sobre todo en la Amazonía norte del Ecuador. La colonización se caracterizó por la formación de poblados distribuidos a lo largo de carreteras construidas por las empresas petroleras, que en la actualidad se encuentran en un dinámico proceso de urbanización y se han convertido en centros de acopio comercial y en los ejes dinamizadores de la ampliación de la frontera agrícola y extractiva en la región. La ampliación de la frontera petrolera cercó al territorio tradicional tanto de los PIAV como de las familias waorani; sin duda, la explotación de campos petroleros, tanto en el territorio étnico waorani, en el Parque Nacional Yasuní, como en el territorio de movilidad de las familias PIAV, ha sido lo que mayor impacto ha tenido en su forma de vida y reproducción sociocultural.

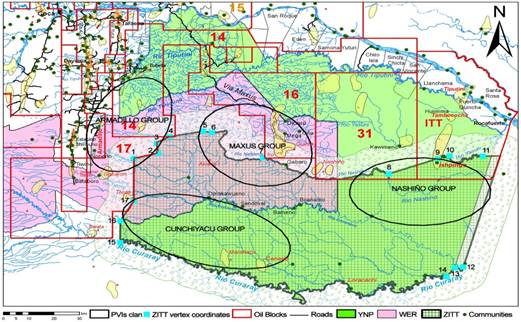

Figura 4

Territorio PIAV y el cerco de los bloques petroleros

Fuente: Pappalardo, Marchi y Ferrarese (2013)

Los PIAV y su relación con las familias waorani

Los espacios de contacto, convivencia pacífica o no, entre PIAV y familias waorani, se interpreta en varios niveles. En un primer nivel, se relaciona con: a) intercambio de productos del bosque, por ejemplo presas de cacería por yuca, plátano por artesanías o por productos de la ciudad como machetes, hachas, sal, ollas, etc., b) con fenómenos simbólicos, referidos a intercambios en fiestas por buena cacería, potenciales alianzas y matrimonios, y c) con la guerra con enemigos niwairis y babeiris, especialmente, quienes mantienen una relación bélica con estos grupos y que a lo largo de varios años han mantenido una relación violenta, con etapas caracterizadas por tiempos de paz y tiempos de guerra y venganzas (Trujillo, 2001, 2006, 2011, 2017):

Los tagueiri y taromenane viven en la ribera del Keweriono, hacia Baanemo. Mantienen intercambio de cacería y recolección. Wane, Karuwe y Awa dicen haberlos visto recolectando huevos de la tortuga conocida como “charapa”, en el río Shiripuno, que los waorani denominan “keweriono”; además dicen que saben la localización de casas de los PIAV, sus chacras (“kewenkores”) y caminos de cacería (“tarome”) (Diario de campo, 2013).

El segundo nivel de contacto se relacionaría con espacios de territorialidad compartida con familias waorani. Este es el espacio más conflictivo, porque produce una competencia por recursos que por la presión demográfica son escasos, y también por territorio. Los PIAV se caracterizan por una alta movilidad y el uso de amplios espacios de bosque con el fin de obtener recursos para su supervivencia; a ese amplio espacio de selva lo imaginan como su territorio, espacio que en coordenadas geográficas limitaría entre las riberas de los ríos Curaray y Napo.

Territorio compartido entre familias PIAV y familias waorani

El actual territorio waorani se configuró como resultado de un proceso de transformación geográfica provocado por el Estado, que ocupó el espacio y los recursos, y delegó el control de la región a empresas petroleras y misiones. El 3 de abril de 1990, el Estado ecuatoriano creó la reserva étnica waorani y entregó un total de 678.220 hectáreas (6.782,2 km2) a la organización de la nacionalidad waorani; no obstante, estos recibieron escrituras por 612.560 hectáreas (6.125,6 km2). El territorio se redujo cerca de 135.000 hectáreas (1.350 km2) del extremo occidental del territorio waorani con el fin de legalizar, en esta zona, las tierras ocupadas por familias de la nacionalidad kichwa, quienes reclamaban su posición en la vía Auca y en los bloques petroleros cercanos al Parque Nacional Yasuní (PYN). Respecto a la Reserva Étnica Waorani, la conformación de la zona fue un complejo proceso de “linderación” llevado a cabo durante varios años, cuando el Estado reconoció un territorio en los antiguos límites que formaron parte de las áreas de cacería de grupos clánicos waorani tradicionales.12 Los espacios territoriales compartidos entre familias waorani y PIAV se encuentran en la denominada Zona Intangible Tagueiri-Taromenane (ZITT) y el PNY.

Las vías del petróleo cercan los PIAV

Como “vía Auca”13 se conoce a un complejo vial de 130 km construido entre 1970 y 1980 por la empresa petrolera Texaco para el desarrollo petrolero de varios campos. La carretera parte de la ciudad de Francisco de Orellana (Coca) hasta la comunidad waorani de Tiwino-Bataboro (Villaverde et al., 2005). La vía facilitó la colonización sostenida en la zona, lo que causó que varias familias waorani migraran al sur y al este, y dividió su territorio tradicional y el de los PIAV, que también fueron desplazados de sus antiguas zonas de movilidad, caza y recolección.14 El ingreso de familias colonas-campesinas y de otros de grupos, como los de la nacionalidad kichwa, consolidó las zonas declaradas por el gobierno nacional como “tierras baldías” y por ende su uso agrícola.15 Los colonos-campesinos empezaron un agresivo desmonte de la selva y poblaron amplias zonas de la vía Auca, avalados por las mismas leyes que regían la colonización y que pedían un trabajo de más del 50% del predio para poder ser adjudicado16 (Trujillo, 2001, 2017).

En la actualidad, la vía Auca es un verdadero complejo regional alrededor de la infraestructura petrolera, que combina una agresiva apertura de la frontera agrícola, urbanización sin planificación y desarrollo de la industria petrolera. Este modelo de apropiación y desarrollo del espacio amazónico ha generado enfrentamientos violentos entre guerreros waoranis, PIAV, militares, madereros ilegales, colonos-campesinos y empleados de las compañías petroleras.

#1La geografía de la guerra (tres décadas de muertes con lanzas)

En 1987, monseñor Alejandro Labaka, obispo capuchino del Aguarico, y la monja Inés Arango, fueron asesinados con lanzas por guerreros del grupo tagueiri cerca del río Menkaro. Según el relato de Cabodevilla (1994), Labaka había decidido establecer contacto con la finalidad de evitar el exterminio de este grupo frente al avance de la actividad hidrocarburífera. Estas muertes no esclarecidas del todo son evidencias históricas del contacto violento entre los PIAV y otros actores vinculados a la sociedad nacional.17 En 1993, guerreros waoranis del grupo del jefe clánico Babe Ima (babeiris) realizaron una incursión (correría) hacia la zona del río Menkaro, reconocido por este grupo como parte del territorio tagueiri: en esta acción violenta raptaron a una niña tagueiri, de nombre Omatuki, que fue presentada en Tiwino como evidencia de la existencia de los PIAV (Cabodevilla, 1994; Trujillo, 2001; Proaño, 2008).

Omatuki reveló la existencia de otro grupo PIAV al indicar que los guerreros tagueiri habrían sido exterminados y que sólo mujeres y niños fueron asimilados(as) al grupo taromenga-taromenane. De igual forma, Omatuki habló de un nuevo grupo que habitaba el territorio PIAV entre el río Menkaro hacia el este; por lo tanto, según la misma versión, los guerreros tagueiri habrían sido eliminados. Otro evento de violencia se produjo el 21 de mayo de 2003: una nueva masacre fue reseñada por la prensa nacional e internacional; se informó del asesinato de varios miembros de una familia PIAV cerca del río Menkaro. En el reconocimiento del sitio por parte de las autoridades, se descubrieron los cuerpos de 16 personas, entre ellas varias mujeres y niños, que habían sido asesinados a balazos y luego lanceados.

Davo fue uno de los participantes de la matanza del 2003 y confirma la versión de que los atacados no fueron tagueiri, sino taromenane; nos dice que para probar la muerte de los enemigos, un hijo de Babe, otro guerrero wao, cortó una cabeza y la llevó hasta Tiwino. Este hecho nunca había sido registrado ni estaba en ninguna de las prácticas waorani el cortar la cabeza de sus enemigos. Davo nos dice que la matanza fue en venganza por la muerte del sobrino de Babe, en 1993, cuando raptaron a Omatuki. Davo nos dice que los taromenane, antes de morir, les gritaban: “Nosotros no somos familia de ustedes, su familia ya murió, los matamos porque querían el contacto, porque querían salir donde ustedes los matamos”. Davo afirma: “Yo no quería matar a todos los de esa familia, pero los otros dispararon sus carabinas y luego a todos les pasamos las lanzas” (Diario de campo, noviembre de 2011).

En 2009, nuevamente se producen varios eventos de muertes con lanzas. Una familia colona es asesinada por PIAV en la zona denominada Pozos Hormigueros, cerca de la población conocida como Los Reyes (Proaño, 2008; Aguirre et al., 2013). Nuevas vías de acceso e infraestructura industrial habían sido construidas por empresas petroleras, lo que facilitó la posibilidad de mayor apertura para espacios agrícolas, que presionaban a las zonas de movilidad tradicional y a la fauna que habitaba el sector y que era base fundamental de la dieta de los PIAV.18 Es importante entender que el imaginario de territorialidad de estos grupos se basa en una relación directa con los recursos que pueden obtener de la selva; así, los sitios de recolección, cacería y pesca son los espacios fundamentales para delimitar lo que imaginan como su territorio.

Finalmente, el último incidente registrado fue en marzo de 2013, cuando dos ancianos waorani, Ompore y su esposa Boganey, fueron asesinados con lanzas en los límites del asentamiento denominado Yarentaro, en el bloque conocido como 16 y que es administrado por la empresa petrolera española Repsol (Narváez, 2017). El asesinato movilizó a autoridades del Estado que por primera vez reconocían de forma oficial la presencia de los PIAV en zonas de bloques petroleros,19 lo que implicaba una directa falta a las medidas de protección que el Estado ecuatoriano estaba obligado a cumplir (Aguirre, 2013; Cabodevilla, 2013). Las muertes con lanzas de Ompore y Buganey produjeron una espiral de venganzas tribales que concluyeron con la masacre de más de 30 miembros de una familia PIAV por parte de guerreros waorani, miembros de la familia de Ompure, comandados por Araba (hermano) e Iniwa (padrastro), quienes días después a su muerte habían iniciado una correría en búsqueda de los asesinos, adentrándose en la selva.

Al regresar, contaron a sus familiares que habían asesinado a una familia tagueiri que, suponían, era la culpable de la muerte de Ompore. Para probar el encuentro y lo realizado raptaron a dos niñas PIAV y las llevaron a sus comunidades; esta masacre fue la más impactante, porque los guerreros waorani habían filmado con sus teléfonos celulares todo el viaje hasta la casa de los PIAV y la masacre indiscriminada de mujeres, niños, jóvenes y ancianos de la familia con armas de fuego (Cabodevilla, 2013; Narváez, 2017).

Araba e Iniwa atacaron a una familia PIAV que vivía en la cabecera del río Cononaco Chico y que aparentemente no tuvo que ver con la muerte de Ompore. Varios guerreros se habían unido a Araba, y usaron armas de fuego (carabinas y rifles) para efectuar los asesinatos. Usaron teléfonos celulares para filmar todo lo realizado como prueba de la matanza. Los líderes de los clanes waorani y los dirigentes de la organización no estuvieron de acuerdo con la forma de la matanza, porque, según relatan los familiares de Ompore, se habían usado rifles y escopetas: los rifles los habían regalado los petroleros de Maxus en el inicio del contacto, en 1995. No se vengó la muerte con lanzas, lo que rompió con el código del guerrero, según el cual la muerte con lanzas debe ser vengada con lanzas, no con escopetas (Diario de campo, 2013).

Zona Intangible Tagueiri-Taromenane (ZITT)

Según la legislación ecuatoriana,20 las zonas intangibles se definen como espacios protegidos de gran importancia cultural y biológica en los que no puede realizarse ningún tipo de actividad extractiva, debido al alto valor que tienen para la Amazonía ecuatoriana, el mundo, las presentes y futuras generaciones.

La ZITT fue creada el 2 de febrero de 1999 mediante el Decreto Ejecutivo N.o 552, en el que se dispuso y se señaló un área de conservación vedada a perpetuidad a todo tipo de actividad extractiva, así como la preservación de las tierras de habitación y desarrollo de los “grupos huaorani conocidos como tagueiri, taromenane y otros eventuales que permanecieran sin contacto adjudicadas hacia el sur de las tierras adjudicadas a la nacionalidad huaorani en 1990 y el Parque Nacional Yasuní”.21 El área fue delimitada en aproximadamente 758.051 hectáreas con una zona de amortiguamiento de 10 km donde se podrían realizar actividades petroleras (Pappalardo, Marchi y Ferrarese, 2013).22 En esta área se prohibían otras actividades extractivas con fines comerciales, como minería y recursos maderables; la única población que podía realizar actividades de extracción económica a baja escala eran las familias waorani que habitaban la zona, siempre y cuando estas actividades se concentraran en la caza, pesca, recolección y horticultura. La delimitación geográfica de la ZITT fue definida el 3 de enero de 2007 mediante el Decreto Ejecutivo N.o 2.187, firmado por el expresidente Alfredo Palacio. La ZITT fue delimitada entre las parroquias de Cononaco y Nuevo Rocafuerte, cantón Aguarico, provincia de Orellana, y la parroquia de Curaray, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.23 El área se constituyó en una zona de conservación exclusiva inculada al Parque Nacional Yasuní y al territorio étnico waorani legalmente asignado.24

Figura 5

ZITT, territorio PIAV y bloques petroleros

Fuente: Pappalardo, Marchi y Ferrarese (2013)

La declaratoria de la ZITT que abarcó parte de la territorialidad de los PIAV en cierta forma reconfiguró las relaciones de conflicto con actores externos, en especial familias enemigas waorani y madereros ilegales. A pesar de la declarada protección y el auspicio por parte de las entidades del Estado, estas han sido impotentes ante la situación de los PIAV, cada día más cercados por la expansión de las fronteras agrícola, urbana y de extracción, lo que evidencia una situación crítica de las familias PIAV. Es importante reconocer que la resolución de los conflictos no pasa únicamente por solventar las diferencias internas entre clanes aliados o enemigos, o dejar que las familias PIAV vivan en la selva escondidos y huyendo constantemente para sobrevivir, sino que se relacionan con una verdadera y definitiva política de protección desde el Estado (Aguirre, 2013; Cabodevilla, 2013; Rivas, 2014; Trujillo, 2017).

El Parque Nacional Yasuní (PNY)

El PNY fue declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO25 en mayo de 1989. Esta declaratoria incluyó la protección de comunidades indígenas en la zona del parque. A partir de 1993, el gobierno ecuatoriano entregó a familias waorani, conjuntamente con varias comunidades de la nacionalidad kichwa, el control parcial de ciertas secciones del PNY.26 El territorio de la nacionalidad waorani, incluyendo las áreas del PNY, tiene aproximadamente un millón de hectáreas; la adjudicación por parte del Estado permitió ampliar el concepto central de territorialidad y, especialmente, definir límites y fronteras con los étnicos vecinos (kichwa, shuar, colonos-campesinos). Cabe anotar que el potencial manejo y la apropiación del PNY ha sido uno de los principales puntos de disputa política y de conflicto entre dirigentes de las nacionalidades waorani y kichwa, quienes también consideran al PNY como su reserva; por lo tanto, reclaman el manejo y la administración de estos territorios.

Figura 6

Localización del PNY en relación con las zonas intangibles y el territorio PIAV

Fuente: Ministerio de Ambiente del Ecuador (2013)

El PNY como espacio de conservación y protección ha estado presente en las políticas públicas del Estado ecuatoriano desde 1979, el año de su creación.27 Estas políticas estuvieron a la par de la delimitación de las fronteras y los territorios tanto de los waorani y kichwas que habitan en el parque, como de los PIAV. Sin embargo, tanto el PNY como el territorio waorani y el territorio PIAV han estado inmersos en actividades de exploración y producción petrolera, lo que ha provocado constantes conflictos entre organizaciones de protección de derechos humanos, ecologistas y académicos, por la agresiva redefinición de espacios del PNY, de la ZITT y del territorio waorani para legitimar la explotación del petrolero en áreas prohibidas por la legislación nacional (Villaverde et al., 2005; Andrade, 2010; Pappalardo, Marchi y Ferrarese, 2013).

Los PIAV: entre el conflicto y la extinción

En la literatura académica existente en Ecuador sobre PIAV, se puede encontrar cierto acuerdo entre investigadores al señalar la posible existencia de al menos cuatro grupos o familias clánicas que habitan entre el territorio étnico waorani, la ZITT y el Parque Nacional Yasuní. Las familias PIAV se movilizarían entre las siguientes áreas: 1. Armadillo, 2. Cuchiyacu-Menkaro, 3. Nashiño, 4, Gabaron-Vía Maxus (Trujillo, 2006, 2017; Proaño, 2008; Cabodevilla, 2013; Aguirre, 2016; Narváez, 2017).

Aquí debatimos la existencia de tres grupos PIAV. El primero, según nuestros entrevistados, estaría conformado por descendientes o supervivientes del grupo familiar de Tague (tagueiris), que al parecer fueron absorbidos por familias del grupo denominado taromenga-taromenane: estas familias se caracterizan por una alta movilidad y se localizan entre los ríos Tivacuno, Pindo y las zonas de los Pozos Hormiguero (área de influencia de los grupos waorani de Tobeta, Miwawuno y Yawenpare), la zona de Cononaco Chico y del río Menkaro, conocido como Cuchiyaku… serían al parecer el grupo más presionado por los grupos waorani, por la explotación ilegal de madera y los impactos que produce la expansión de la frontera agrícola y las carreteras construidas por la industria petrolera. Además, se caracterizarían por presentar las mayores evidencias de contacto violento, por lo que sería el grupo PIAV que mayores ataques y masacres ha sufrido (1993, 2003, 2013). El segundo grupo sería el denominado wiñaetairi, que se localizaría entre los ríos Ñashiño y Curaray, y de acuerdo con los testimonios de nuestros entrevistados, “son muchos y con muchas lanzas” (Trujillo, 2017); a este grupo nuestros entrevistados atribuyen el asesinato, con lanzas, de Ompure y Bugañey, en 2013. Finalmente, un tercer grupo es el denominado iwane, y está localizado en la zona de alto Yasuní (de él no se tiene información cierta).28

Gaba es un guerrero waorani. Vive aislado en el río Nashiño y nos relata que los tagueiri se encontrarían debilitados y en grave riesgo de desaparecer por las últimas matanzas. Afirma que existen otras familias taromenane, a las que llama “wiñaetairi”, y se localizarían cerca de la zona donde viven él y su hermano Menga, entre los ríos Ñashiño y Curaray. Dice que este grupo tiene guerreros bravos, son bastantes y con muchas lanzas, visitan mucho pero solo se aseguran de que se proteja el territorio; ellos dicen que son los que lancearon a Ompure y Bugañey. Finalmente, habría un tercer grupo denominado iwane, localizado en la zona de alto Yasuní, cerca de donde vive Kai y que se mueven mucho hacía Perú (Diario de campo, 2013).

Las mediadas del Estado: Plan de Medidas Cautelares (PMC)29

En octubre de 2007, el Gobierno, mediante acuerdo interministerial, decretó el denominado Plan de Medidas Cautelares para la Protección de los Pueblos en Aislamiento Voluntario Tagueiri-Taromenane, a cargo del Ministerio del Ambiente.30 Sobre ello, el Estado tiene la obligación de adoptar medidas para garantizar sus vidas, respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos. En 2008, en la Constitución se tipificaron los delitos de etnocidio y genocidio para garantizar la autodeterminación e integridad de las familias PIAV frente a agresiones de actores externos:

El 10 de mayo de 2006 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de los pueblos indígenas Tagueiri y Taromenane que habitan en la selva amazónica ecuatoriana situada en la zona fronteriza con el Perú y se encuentran en situación de aislamiento voluntario u “ocultos”. La información disponible indica que miembros del grupo Taromenane habrían sido asesinados el 26 de abril de 2006 en el sector del Cononaco (río Chiripuno) en el contexto de represalias ligadas a la tala ilegal de madera que en el Parque Yasuní y la invasión del territorio indígena. En vista de los antecedentes del asunto la CIDH solicitó al Estado ecuatoriano la adopción de las medidas necesarias para proteger de la presencia de terceros en el territorio en el que habitan los beneficiarios (Ministerio de Justicia y Cultos, 2012).

De acuerdo con el Ministerio de Justicia, para dar cumplimiento a las medidas cautelares interpuestas por la CIDH, el Estado ecuatoriano, en abril de 2007, presentó el documento “Política Nacional de los Pueblos en Situación de aislamiento voluntario”, en el que se elabora la propuesta de políticas públicas que fijan los principios y las líneas estratégicas de acción para la protección de los PIAV; además, se emite el acuerdo interministerial del 8 de octubre de 2007, donde el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Coordinación de Patrimonio Natural y Cultural, y el Ministerio de Minas y Petróleos se comprometen a cumplir con un conjunto de medidas para la protección de los PIAV, y confieren la responsabilidad de dicha implementación al Ministerio del Ambiente. Lo anterior se complementa con el acuerdo interministerial del 25 de febrero de 2008, que permite la coordinación entre el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Gobierno, Policía y Cultos, y el Ministerio de Defensa Nacional, con la misma finalidad.

Finalmente, el Estado ecuatoriano decreta una zona de protección en el Plan de Medidas Cautelares (PMC); en dicho plan se establece delimitar el accionar de poblaciones colonas y waorani cercanas a la zona ZITT, con la finalidad de evitar y minimizar los potenciales contactos entre estos grupos. Esta delimitación ha generado conflictos entre las poblaciones colonas y las familias waorani: los primeros se han visto afectados porque no pueden desarrollar ningún tipo de actividad y podrían ser reubicados.31

#1Discusión: ¿hay un futuro seguro para los PIAV?

La situación de los PIAV es compleja porque se encuentran presionados o cercados por varios frentes. El primero se refiere a la expansión de la frontera agrícola y al uso compartido y conflictivo del mismo territorio de caza y recolección por clanes waorani; el segundo corresponde a las actividades de extracción petroleras que se han ampliado en la zona de influencia de los PIAV y que han facilitado la construcción de vías que a la vez permiten asentamientos permanentes de grupos colonos-campesinos (Los Reyes, Armadillo, Hormigueros), familias waorani contactadas (miwaguno y yawenpae) y familias shuar-colonas (tiwano), que presionan cada vez más los territorios por donde se movilizan los PIAV (en especial los localizados entre el área Tivacuno-Armadillo-Cononaco Chico-Menkaro):

Pego Enomenga es uno de los últimos pikenani (guerreros waorani) y nos comenta que conoce los caminos que sus padres y abuelos usaron entre las cabeceras del río Tivacuno (Peeneno) y Shiripuno (Keweriono). Estas áreas fueron sus zonas de vivienda y cacería. Nos relata, además, que él aún utiliza estos caminos para trasladarse y visitar a sus familiares en asentamientos relativamente cercanos, como Yawepare, o alejados, como Dikapare y Ñoneno. Pego Enomenga viaja por la selva desnudo, solo con sus lanzas y cerbatana… esa era la forma de visita y comunicación antes de la carretera. En esos circuitos ha localizado casas de los tagueiri. Dice que son sus familias y los ha visto de cerca. Nos dice que grupos de madereros y colonos, que han ingresado por la zona que se conoce como de los Reyes, están cerca (Diario de campo, 2013).

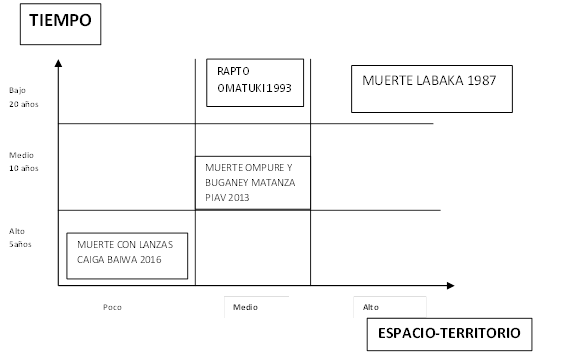

El modelo de territorialidad y movilidad de las familias PIAV se encuentra atravesado por dos variables (Trujillo, 2017): tiempo y espacio. El tiempo se refiere a la cada vez más cercana frecuencia (años, meses) de encuentros entre familias aisladas y sus vecinos étnicos: waorani, colonos, madereros, etc., que generalmente han sido violentos y que han causado muertes de lado y lado. El espacio se relaciona con la territorialidad de los PIAV, vinculada a su forma de uso tanto de recursos como de espacialidad. Adicionalmente, el espacio se reduce por la expansión de la frontera agrícola y la presencia de centros urbanos e industrias (petrolera, turística, maderera), lo que provoca la reducción de los espacios vitales de movilidad de los PIAV relacionados con cacería, pesca y recolección. A la vez, la reducción del territorio crea espacios de competencia por recursos con familias waorani cercanas (principalmente animales de cacería: monos, puercos saínos, tapires, pavas de monte y otros).

Figura 7

Modelo espacial de identificación, movilidad y dinámica PIAV

Fuente: Trujillo (2017)

Este modelo de territorialidad sugiere que mientras menor sea el espacio para la movilidad (patrón de reproducción sociocultural de los PIAV), mayor será en el tiempo la posibilidad de encuentros con los vecinos, lo que implicaría una mayor posibilidad de eventos violentos que amenacen y vulneren su existencia. Al contrario, mientras mayor sea el espacio de movilidad y reproducción de los patrones culturales, menor será la posibilidad de encuentros con los vecinos y, por ende, menor será el número de eventos violentos. Es evidente que la expansión de la frontera agrícola y de extracción ha facilitado la presión a la fauna que habita en el sector, base fundamental de la dieta de las familias aisladas. Es importante entender que la territorialidad de estas familias se basa en los recursos que pueden obtener de la selva y, así, los sitios de recolección, cacería y pesca son fundamentales para delimitar lo que imaginan y definen como su espacialidad-territorio.

¿Cuál es el futuro de estas familias PIAV? Después de la masacre en abril de 2013, su situación es compleja, sus espacios de movilidad se reducen cada vez más y la relación de vulnerabilidad y conflictividad, resultante de una acelerada reducción de sus espacios vitales (territorio) y del potencial tiempo para un encuentro con enemigos, es cada vez más corta. Un nuevo enfrentamiento con guerreros de familias waorani enemigas podría eliminarlas por completo: su extinción es una posibilidad real. Finalmente, este artículo considera la opción de una lenta pero sostenida fisión entre las familias tagueiri-taromenane y las familias waorani de los clanes de Kairi, Kemperiri y Baiwairi. El intercambio libidinal ha sido una de las estrategias de supervivencia de las culturas amazónicas: quizá eso es lo que está sucediendo en la ZITT o en las amplias zonas selváticas del Kewerioro, Baameno, Nashiño, Kawymeno y Curaray en el Parque Nacional Yasuní

Referencias bibliográficas

Aguirre, Milagros (2013). “Tagaeri Taromenane, el grupo que desafía al modelo”. En: Revista Ecuador Terra Incognita, N.o 83, pp. 3-5.

Aguirre, Milagros; Cabodevilla, Miguel Ángel; Andueza, Juan Carlos (2009). Otra historia de violencia y desorden, lanzas y muerte en Los Reyes. CICAME-Fundación Labaka, Quito.

Aguirre, Milagros et al. (2013). La tragedia ocultada. CICAME, Quito.

Andrade, Karen (2010). Las áreas naturales protegidas frente a la actividad hidrocarburífera. Las organizaciones ambientalistas y la gobernanza ambiental en el Ecuador. El caso del Parque Nacional Yasuní. FLACSO-Ecuador, Quito.

Cabodevilla, Miguel Ángel (1994). Los Huaorani en la historia de los pueblos del Oriente. CICAME, Quito .

Cabodevilla, Miguel Ángel (1996). Coca: la región y sus historias. CICAME, Quito .

Cabodevilla, Miguel Ángel (2004). El exterminio de los pueblos ocultos. CICAME, Quito .

Cabodevilla, Miguel Ángel (2008). Zona intangible: peligro de muerte. CICAME, Quito .

Cabodevilla, Miguel Ángel (2013). Una tragedia ocultada. CICAME, Quito .

Clastres, Pierre (1968). La sociedad contra el Estado. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.

Clastres, Pierre (1999). Arqueología de la violencia: la guerra en las sociedades primitivas. Fondo de Cultura Económica, México.

Chagnon, Napoleón (1968). Yanomamo, the fierece people. Columbia University, Ohio.

Descola, Phillipe (2001). Naturaleza y sociedad. Siglo XXI Editores, México.

ENVIROTEC (2013). Estudio de impacto ambiental del bloque Armadillo. Petroecuador, Quito.

FLACSO-Fundación Pachamama (2012). Situación del grupo Armadillo-Cononaco chico- vía Tigüino. Informe borrador, Quito.

Fuentes, Bertha (1997). Huamoni, Huarani, Cowodi: una aproximación a los Huaorani en la práctica política multi-étnica ecuatoriana. Abya-Yala, Quito.

Fuentes, Bertha (1998). La construcción de un territorio indígena: el caso de los huaorani. Documento de trabajo, Quito.

Harner, Michael (1978). Shuar: pueblo de las cascadas sagradas. Ediciones Mundo Shuar, Quito.

Ministerio de Ambiente del Ecuador (2013). Plan de medidas cautelares para la protección de los pueblos indígenas en aislamiento Tagaeri-Taromenani. (PMC-PIAs). Ministerio de Justicia y Cultos, Quito.

Ministerio de Justicia y Cultos (2012). Plan de medidas cautelares para la protección de los pueblos indígenas en aislamiento Tagaeri-Taromenani. (PMC-PIAs). Actualización de los “criterios técnicos para la evaluación de planes de aprovechamiento forestal, ocupación territorial, u otros planes de manejo en áreas colindantes o cercanas a los territorios Tagaeri-Taromenane en las provincias de Orellana y Pastaza”. Quito.

Narváez, Roberto (2017). “Intercambio, guerra y venganza: el lanzamiento de Ompore Omehuai y su esposa Buganei Caiga”. En: Revista Antropología. Cuadernos de Investigación, N.o 16, pp. 99-114.

Pappalardo, Salvatore Eugenio; Marchi, Massimo de; Ferrarese, Francesco (2013). ¿Una, ¿ninguna, cien mil? Delimitación cartográfica, análisis geográfico y pueblos indígenas aislados en el camaleónico sistema territorial del Yasuní. CLEUP/CICAME/Fundación Alejandro Labaka, Quito.

Peeke, Catalina (1979). El idioma wao, gramática pedagógica. Instituto Linguístico de Verano, Oklahoma.

Plan de Medidas Cautelares (2007). Protección de los Taromenani y Tagaeri. Ministerio de Juticia y Cultos, Quito.

Presidencia de la República (1999). Delimitación de la zona intangible Tagaeri Taromenane. Documento de trabajo, Quito .

Presidencia de la República del Ecuador (2007). Política nacional de los pueblos en situación de aislamiento voluntario. Quito.

Proaño, José y Colleoni, Paola (2008). Taromenane Warani Nani. Abya-Yala, Quito .

Proaño, José (2011). Tagaeri Taromenani Wiñataire. Documento de trabajo. FLACSO, Quito

Rival, Laura (1996). Hijos del sol, padres del jaguar: Los huaorani de ayer y hoy. Abya-Yala, Quito .

Rival, Laura (1998). Trees from symbols of life and regeneration to political artefacts. Columbia University press, Columbia.

Rival, Laura (1999). Transformaciones waoranis. Abya Yala, Quito.

Rival, Laura (2015). Transformaciones huaoranis: frontera, cultura y tensión. Universidad Andina Simón Bolívar, Quito.

Rivas, Alexis (2003). “Sistema mundial y pueblos indígenas en la Amazonía. A propósito del ataque a los Tagaeri”. En: Revista ICONOS, N.o 17, pp. 21-31.

Rivas, Alexis (2003). “Sistema mundial y pueblos indígenas en la Amazonía. A propósito del ataque a los Tagaeri ”. En: Revista ICONOS , N.° 17, FLACSO, Quito , pp. 21-31

Rivas, Alexis, et al. (2014). Consultoría para la elaboración de las políticas públicas de los Pueblos Indígenas en Aislamiento. Secretaría Nacional de gestión de la Política, Quito.

Rivas, Alex y Lara, Rommel (2001). Conservación y petróleo en la Amazonía ecuatoriana. Un acercamiento al caso huaorani. Ecociencia/Abya-Yala, Quito .

Rivas, Alexis et al. (2014). Consultoría para la elaboración de las políticas públicas de los Pueblos Indígenas en Aislamiento. Secretaría Nacional de gestión de la Política, Quito .

Scrimshaw, Susan y Hurtado, Elena (1994). Procedimientos de Asesoría Rápida (RAP): Enfoques antropológicos para mejorar la efectividad de los Programas. Universidad de las NN.UU/UNICEF/UCLA, Los Ángeles.

Terra Incógnita (2015). “Tagaeri-taromenani: el grupo que desafía al modelo”. (En línea) (En línea) http://www.terraecuador.net/revista_83/83_acoso1.html. (Consultado el 30 de octubre de 2017).

Trujillo, Patricio (2001). Salvajes, civilizados y civilizadores; la Amazonía ecuatoriana, el espacio de las ilusiones. Fundación de Investigaciones Andino Amazónicas (FIAAM)/Abya-Yala, Quito .

Trujillo, Patricio (2006). “The fascinating story of the Huaorani or ‘the true humans’”. En: Acta Americana, vol. 14, N.o 1, pp. 69-74.

Trujillo, Patricio (2011). Bito cowuri, Boto Waorani, la fascinante historia de los Waorani. Fundación de Investigaciones Andino Amazónicas (FIAAM), Quito.

Trujillo, Patricio (2013). Informe sobre los grupos Tagaeri del bloque Armadillo. Documento de trabajo. Fundación de Investigaciones Andino Amazónicas (FIAAM), Quito .

Trujillo, Patricio (2017). “Código Guerrero, movilidad, guerra y muerte con lanzas”. En: Revista Cuadernos de Investigación en Antropología. Pontificia Universidad Católica del Ecuador. N.°16, pp. 85-98.

Yost, James (1981). “Twenty years of contact: the mechanisms of change in Huao (Auca) culture”. En: Whitten, Norman E. Jr. (ed.), Cultural transformations and ethnicity in modern Ecuador. University of Illinois Press, Illinois, pp. 677-704

Vilaverde, Xavier et al. (2005). Parque Nacional y Reserva de Biosfera Yasuní: historia, problemas y perspectivas. FEPP, Quito

Notas