Resumen: El objetivo del trabajo fue explorar las relaciones económicas de las empresas familiares dedicadas a la comercialización de bienes, para impulsar el sistema económico comunal en el municipio Maracaibo del estado Zulia. Dicho objetivo se abordó desde la teoría de la solidaridad, considerando las posturas de Razeto (1993), Guerra (2007), Monje (2011), Chaparro (2013), entre otros. El tipo de investigación empleada fue exploratoria y descriptiva, empleando un diseño contemporáneo y de campo. La población estuvo conformada por 101 organizaciones socioproductivas, a quienes se aplicó un cuestionario semiestructurado para la recolección de los datos. Se concluye que existe poca participación en la construcción de la red de comercialización y empuje en la promoción de la misma, lo cual expresan relaciones económicas débiles, así como una limitada concepción de solidaridad que no impulsa el sistema económico comunitario.

Palabras clave:SolidaridadSolidaridad,relaciones económicasrelaciones económicas,empresas familiaresempresas familiares,sistema económico comunalsistema económico comunal.

Resumo: O objetivo do trabalho centrou-se na exploração das relações económicas de empresas familiares dedicadas à comercialização de bens, para impulsionar o sistema económico comunal, no municipio de Maracaibo do estado Zulia. Assim, tendo em conta ao objectivo da pesquisa, se teve em conta a teoria da solidariedade, considerando as posturas de Razeto (1993), Guerra (2007), Monje (2011), Chaparro (2013), entre outros. O tipo de investigação utilizada foi a exploratória e descritiva, utilizando um desenho contemporâneo e de campo. A população, constituída como amostra, integrou 101 organizações socioproductivas, a qual se aplicou um questionário semi-estructurado para a compilação dos dados. Conclui-se que existe pouca participação na construção da rede de comercialização e impulso na promoção da mesma, o qual se expressam relações económicas débis, assim como uma limitada concepção de solidariedade que não impulsiona o sistema económico comunitário.

Palavras-chave: Solidariedade, Relações económicas, Empresas familiares, Sistema económico comunal.

Abstract: The objective of the work was to explore the economic relations of the family companies dedicated to the commercialization of goods, to promote the communal economic system in the Maracaibo municipality of Zulia state. This objective was approached from solidarity theory, considering the positions of Razeto (1993), Guerrea (2007), Monje (2011), Chaparro (2013), among others. The type of research used was exploratory and descriptive, using a contemporary and field design. The population was formed by 101 socio-productive organizations, to which a semi-structured questionnaire was applied for data collection. We concluded that there is little participation in the construction of the commercialization network and push in the promotion of the same, which express 45 weak economic relations, as well as a limited conception of solidarity that does not impel the community economic system.

Keywords: Solidarity, economic relations, family businesses, communal economic system.

Relaciones económicas comunales en el Estado Zulia. Una Visión desde la solidaridad

Communal economic relations in Zulia state. A view from the solidarity

Relações económicas comunais no Estado de Zuila. Uma visão desde a solidariedade

Universidade Óscar Ribas

Desde finales del año 2014, la caída del precio internacional del petróleo ha afectado significativamente el desempeño económico de Venezuela, debido a esto, el gobierno nacional aprobó la creación de 15 motores económicos: Agroalimentario, Farmacéutico, Industrial, Exportación, Economía Comunal, Social y Socialista; Hidrocarburos, Petroquímica, Minería, Turismo Nacional e Internacional; Construcción, Forestal, Militar Industrial, Telecomunicaciones e Informática, Banca Pública y Privada, e Industria Básicas, para reimpulsar el aparato productivo en el país y acabar con la dependencia del modelo rentista petrolero, y soportado en el Plan de la Patria 2013-2019 (Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, 2013).

En cada motor económico se han desarrollado planes, proyectos y programas en materia económica, mediante reuniones de trabajo por actividades económicas, conformadas por empresarios, representantes gubernamentales, representantes de las comunidades con incidencia directa en la actividad económica que se aborda, entre otros, con el objeto de reactivar la economía, estimular la participación y vinculación de los agentes económicos y sociales en la nación (Fedeindustria, 2016).

En el año 2016 en Venezuela existe una búsqueda de nuevas fórmulas organizativas por parte del gobierno nacional para hacer frente a la creciente incertidumbre y turbulencia del entorno nacional, entre las cuales se encuentran motivar la productividad de las empresas privadas e impulsar el sistema económico comunal, lo cual según Álvarez y Rodríguez (2008,p.5) es "(…) la célula fundamental de un nuevo tejido productivo que opera guiado por los principios de solidaridad, cooperación, complementación, reciprocidad y sustentabilidad". De allí, se espera que a través del sistema económico comunal se avance hacia el crecimiento integral de las personas, el incremento equilibrado de los diferentes sectores económicos, así como también el adelanto armónico y proporcional de las regiones. (Error 1: La referencia: lvarez y Rodríguez (2008, está ligada a un elemento que ya no existe)

En el sistema económico comunal venezolano, existe una figura institucional denominado consejos comunales que

“son instancias de participación, articulación e integración entre los ciudadanos, ciudadanas y las diversas organizaciones comunitarias, movimientos sociales y populares, que permiten al pueblo organizado ejercer el gobierno comunitario y la gestión directa de las políticas públicas y los proyectos orientados a responder a las necesidades, potencialidades y aspiraciones de las comunidades, en la construcción del nuevo modelo de sociedad socialista de igualdad, equidad y justicia social” (Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, 2009:7-8)

De acuerdo al artículo 14 de la Ley Orgánica de los consejo comunal (Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, 2009:18) los voceros y voceras tienen entre sus funciones “la disciplina, la participación, la solidaridad, la integración, la ayuda mutua, la corresponsabilidad social, la rendición de cuentas, el manejo transparente, oportuno y eficaz de los recursos que dispongan para el funcionamiento del Consejo Comunal”.

En ese marco, para el consejo comunal Urbanización los Mangos sector 2, en la parroquia Idelfonso Vásquez de Maracaibo es importante resolver la problemática económica que surge en la actualidad por medio del fortalecimiento de empresas socioproductivas. Según declara su vocera de familia e Igualdad de género, Gil (2016,p.1): “actualmente el consejo comunal se ve afectada por la escasez de alimento, ya que no se consiguen y también se ven afectados por la reventa de productos básicos de la canasta alimenticia”.

Para identificar los principales problemas se realizaron entrevistas abiertas a propietarios y/o encargados de las organizaciones socioproductivas, en los cuales aludieron a que en todo el municipio predomina la dificultad para conseguir materia prima e insumos, dificultando la cantidad de producción, así como la renovación de inventario.

Al respecto, indica Caldera (2016, p.2):

“Casi no vendemos víveres porque casi no encontramos donde comprar, no contamos con el servicio de abastecimiento por parte de la polar o alguna empresa alimenticia, así que vamos a mercamara y mayormente traemos es verduras, hortalizas y la vendemos surtidos en bolsita, aunque a veces la gente se queja por los precios pero ¿cómo se hace? De algo tenemos que sustentarnos”.

Asimismo, Toloza (2016, p.2) coincide en que:

“El principal problema que tiene este negocio para poder mantenerla funcionando es poder conseguir lo que seria materia prima en este caso la comida, ya que es un restaurant. La situación económica del país y la carencia de los productos básicos nos ha llevado a tener que estar repagando a un sobreprecio muy alto por los mismos, mis proveedores directo en algunos casos no cumplen con el periodo requerido para la obtención de los productos por no tenerlos disponibles en el momento de solicitar mercancías, todo en conjunto nos ahoga un poco por no decir que bastante lo que hacemos para mantenernos activos en el mercado y no dejar de trabajar es; cuando conseguimos insumos (comida, refrescos) productos no perecederos lo compramos para un trimestre más o menos para así no temer por un aumento de precio al menos en ese tiempo, debido a esto nuestros clientes se quejan por el sobreprecio”.

Los problemas y limitaciones antes expuestos por los entrevistados ha motivado a explorar las relaciones económicas de las empresas familiares dedicadas a la comercialización de bienes, para impulsar el sistema económico comunal en el municipio Maracaibo del estado Zulia, adaptarse a los cambios del mercado y mantenerse en funcionamiento en la parroquia donde se desenvuelven.

Se empleó un tipo de investigación exploratoria y descriptiva, mediante un diseño contemporáneo y de campo. La población se conformó por empresas dedicadas a la comercialización de bienes y servicios en el sector comercial de la parroquia; por lo que se puso en práctica una técnica de muestreo no probabilístico intencional.

Para esta investigación se decidió emplear la técnica de muestreo no probabilístico intencional. Para Arias (2014, p.85) en el “muestreo no probabilístico intencional los elementos son escogidos con base a criterios o juicios preestablecidos por el investigador”, ello limitó el carácter inferencial de la investigación, al descriptivo de las empresas familiares que conforman la muestra.

En esta investigación se establecieron tres criterios para seleccionar a las empresas formaron parte del muestreo:

1. Que correspondiesen a la clasificación de empresas estipuladas por la ley orgánica del sistema económico comunal (Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, 2012), a saber:

a) - Empresa de propiedad social directa comunal.

b) - Empresa de propiedad social indirecta comunal.

c) - Unidad productiva familiar.

d) - Grupo de intercambio solidario.

En este trabajo se consideraron solamente las c) unidad de producción familiar y d) grupo de intercambio solidario.

2. Que la empresa estuviese registrada ante el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).

3. Que las empresas estuvieses activa y se evidenciara infraestructura física en la parroquia donde se desenvuelve.

4. Que estuviese ubicada en la zona comercial de la parroquia.

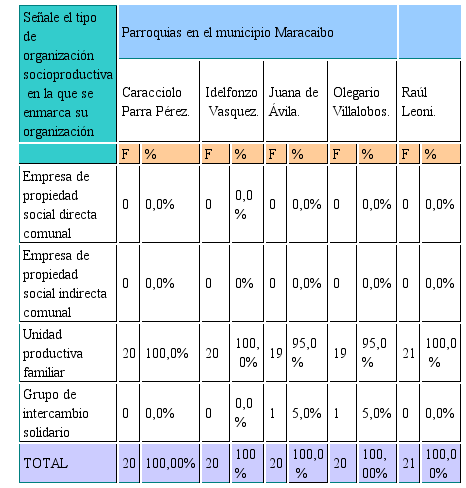

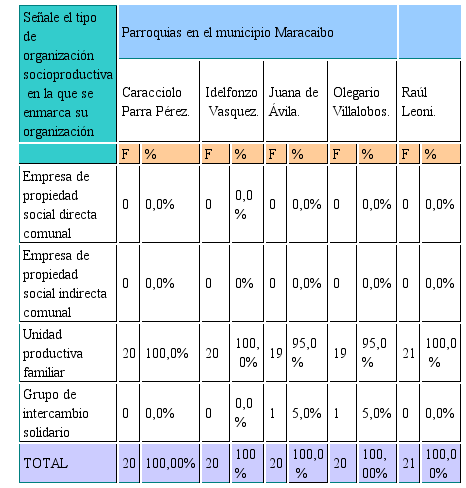

Basado en esos criterios la muestra estuvo conformada 99 empresas familiares, ya que son el tipo de empresas que predominaron. En el cuadro 1 se puede observar que de las 101 organizaciones socioproductivas, distribuidas en 5 parroquias del municipio Maracaibo con mayor concentración poblacional, a saber:

Carraccciolo Parra Pérez, Idelfonso Vásquez, Juana de Ávila, Olegario Villalobos y Raúl Leoni. El tipo de empresas predominantes fueron familiares (99), seguidas de los grupos de intercambio solidario con 2 empresas y las empresas de propiedad directa e indirecta comunal no se encontraron ninguna. En tal sentido, para este trabajo se consideraron las 101 empresas familiares como la muestra de la investigación

Cuadro 1 Distribución de la Muestra de la Investigación

Elaboración propia.

Para recopilar los datos de esta investigación se emplearon dos técnicas:

la técnica de la encuesta y la técnica de la entrevista; para la encuesta se usó un instrumento tipo cuestionario semi-estructurado (preguntas de selección y preguntas abiertas), conformado por veinte (20) ítems, el cual fue validado su contenido por expertos en el tema y aplicado a dueños/gerentes/encargados de las empresas.

En relación a la técnica de la entrevista, se empleó un instrumento la guía de entrevista abierta. Se diseñaron dos entrevistas, la primera sobre los problemas socioeconómicos de cada parroquia, siendo los agentes informantes los miembros del consejo comunal y la segunda entrevista centradas en los problemas económicos que afronta la empresas en la parroquia ante los problemas económicos existentes en Venezuela, como; elevada inflación, carencia de materia prima, problemas de distribución física vía terrestre ante la carencia de repuestos, entre otros, siendo los agentes informantes los propietarios y/o encargados de las mismas.

Desde una visión interdisciplinaria entre las ciencias económicas y la sociología se fundamenta la economía de la solidaridad, pues de acuerdo a Guerra (2007) se construye en base a múltiples ideas, corrientes y la participación de la sociedad. Sus raíces sociológicas se fundamentan en la crítica a la economía capitalista (Marx), así como en la teoría de las solidaridades sociales (Durkheim), la multiplicidad de acciones sociales (Weber), estudio de los comportamientos sociales con motivo de los procesos económicos (Smelser), capital social y los elementos asociativos que enriquecen el tejido social (Putman, Coleman), entre otros.

Desde las ciencias económicas, se basa en el institucionalismo (Veblen, JClark, W. Mitchell, Galbraith), para criticar a la economía neoclásica y al hombre económico que solo busca la ganancia; así mismo considera la economía de la autogestión (Vanek) para analizar las unidades económicas gestionadas por los propios trabajadores que complementa con la antropología económica clásica (Firth, Malinowski, Gauss), la cual rescata y explica las experiencias no monetarias, de economías de reciprocidad y redistribución, vinculándola con la ética económica (Equipo Jesuita Latinoamericano de Reflexión Filosófica, J.C. Scannone) para críticar a la concepción neoliberal y redimir de la ética de la gratuidad.

Para Monje (2011,p. 2):

“La economía solidaria descansa, en cuanto a base social, en la sociedad civil, en la crisis de las relaciones de trabajo-capital, en el aumento de la exclusión social en la adquisición de bienes y servicios por parte de una gran masa de personas, y en la sobreexplotación de los recursos naturales. Esto ha llevado a que las bases sociales colectivicen la producción de bienes y servicios, reorganizando las formas de producción, por medio de la creación de cooperativas, pequeñas empresas autogestionadas y de trabajo comunitario de producción material, y/o servicios de consumo, entre otras”.

La economía solidaria es un conjunto de actividades económicas de producción, consumo y crédito organizadas sobre la base de formas de autogestión, en donde la propiedad del capital es de carácter colectivo y la toma de decisiones es democrática, en donde todos los miembros de la entidad productiva participan directamente (Singer y De Souza, 2003).

Según Chaparro (2013) el modelo económico solidario es una subestructura de organización alternativa y liberadora, respecto al actual modelo neoliberal, orientada por la desmercantilización de los sujetos, sus necesidades, procesos y productos, lo cual de acuerdo a Huybrechts y Defourney (2010) trata de reducir el carácter alienante del trabajo, y se basa en valores éticos como la igualdad y la reciprocidad.

Para Chaparro (2013) la economía solidaria se orienta en los principios generales de autonomía, autogestión, cultura liberadora, desarrollo integral de las personas, compenetración con la naturaleza y la solidaridad humana y económica, a partir de los cuales busca superar el dilema entre el alienante mercado capitalista y un Estado regulador rebasado por intereses particulares. Esto no quiere decir que se oponga a la generación de capital, ni a la función pública del Estado, sino que desearía ver encarnados en ambos sistemas, los valores y principios que privilegia en la que tienen peso los lazos culturales, las relaciones de parentesco, de vecindad y afectivas, donde:

“la solidaridad es una relación horizontal entre personas que constituyen un grupo, una asociación o una comunidad, en la cual los participantes se encuentran en condiciones de igualdad. Tal relación o vínculo interpersonal se constituye como solidario en razón de la fuerza o intensidad de la cohesión mutua, que hade ser mayor al simple reconocimiento de la común pertenencia a una colectividad. Se trata, en la solidaridad, de un vínculo especialmente comprometido, decidido, que permanece en el tiempo y que obliga a los individuos del colectivo a responder ante la sociedad” (Álvarez y Rodriguez, 2008, p.35). (Error 2: La referencia: lvarez y Rodriguez, 2008 está ligada a un elemento que ya no existe)

Para Monje (2011, p.2) “su característica principal es la horizontalidad en la toma de decisiones y en la definición de los procesos de producción. Por tanto, es igualitarista, democrática y adaptativa al medio socio-cultural diferentes formas organizativas y de sociabilidad” y se desenvuelve según Razeto (1993, p.131), como:

a) “Microempresas familiares, unipersonales o de dos o tres socios que elaboran productos o comercializan en pequeña escala, aprovechando como lugar de trabajo y lugar de operaciones alguna habitación de la vivienda o adyacente a ella: en los barrios populares de los grandes ciudades de América Latina el fenómeno de la microempresa ha llegado a ser tan extendido que es normal que exista una de ellas cada cuatro o cinco viviendas.

c) Organizaciones económicas populares, esto es, pequeños grupos asociaciones de personas y familias que juntan y gestionan en común sus escasos recursos para desarrollar, en términos de cooperación y ayuda mutua, actividades generadoras de ingresos o aprovisionadoras de bienes y servicios que satisfacen necesidades básicas de trabajo, alimentación, salud, educación vivienda, etc”

Sobre las formas organizativas destaca Guerra (2002), que la identificación de organizaciones de economía solidaria no se basa en el lucro que éstas tengan, pues todos los emprendimientos de economía de solidaridad buscan obtener una ganancia, el problema o la discusión, para reconocer a una empresa o emprendimiento de economía de solidaridad, se centra en cómo se llega a esa ganancia, cómo se organizan para cumplir los objetivos. La ganancia es un objetivo de cualquier emprendimiento y definitivamente el reconocimiento de las organizaciones que realizan actividades en economía de solidaridad, se encuentra en la forma en que se distribuyen esas ganancias. En tal sentido, resulta interesante indagar en el próximo apartado la visión de las empresas familiares en Maracaibo desde la economía de la solidaridad.

Brasil, Colombia y Argentina han sido los países de América Latina que han hecho los mayores esfuerzos y reformas en el ámbito de las políticas públicas, para fomentar la economía de solidaria, así como un comercio justo y sustentable (Álvarez y Rodríguez, 2008). Por su parte, Venezuela es incipiente al respecto, aunque se han sentado las bases legales, financieras y se ha motivado a la creación de diversas organizaciones, como: socioproductivas, cooperativas, empresas familiares, entre otras, sin embargo, poco son los avances e investigaciones científicas sobre la economía solidaria, tanto en el ámbito nacional, como regional, a pesar que el estado Zulia, es una de las regiones más importantes demográfica y económicamente del país. (Error 3: La referencia: (Álvarez y Rodríguez, 2008 está ligada a un elemento que ya no existe)

La ley orgánica del sistema económico comunal (Asamblea de la República Bolivariana de Venezuela, 2012) es un instrumento legal en el país que se fundamenta en la economía solidaria, presentando las formas de organización las actividades socioproductivas, comunitarias en el territorio nacional, para garantizar la satisfacción de las necesidades humanas colectivas, asegurando la producción, justa distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios, así como de saberes para responder a las necesidades comunales y contribuya al desarrollo de las potencialidades y capacidades de las comunidades e ir rompiendo la dependencia económica del ingreso petrolero.

En el marco de la economía solidaria y de la ley orgánica del sistema económico comunal (LOSEC) se consultó sobre las relaciones existentes entre las empresas y entes parroquiales, municipales y estatales y el 85% de las empresas concordó en que existe una falta de relaciones directa e indirectas que motiven el involucramiento entre ellas y los consejos comunales sobre los procesos productivos que se generan en las parroquias. Al respecto, se consultó a propietarios si:

¿Algún ente del gobierno, de alcaldía, consejo comunal o de la parroquia se ha acercado a usted a participar activamente en alguna solución al problema económico en su parroquia? Y coincidieron en sus respuestas, la expresión de Morales (2016, p.1), propietario de la panadería Landia: “no, en ningún momento se me ha acercado ningún ente del gobierno o consejo comunal”.

A la misma pregunta respondió Hernández (2016,p.1) propietario de la empresa Cepi-batidos Santa Rita:

“Tengo constantes inconvenientes con los proveedores. No tengo suficiente inventario para cubrir la demanda, de esta manera la organización no está en la capacidad productiva para salir de la crisis económica que sufre el país, como se dijo anteriormente, no cuento con un inventario estándar, pero sí contara con la materia prima necesaria para la producción del producto si pudrieran salir de la crisis económica. A la organización no se ha acercado nadie de ninguna institución, tampoco he recibido ninguna ayuda del gobierno, alcaldía, consejo comunal o parroquial para ayudar a solventar el problema económico por el que atraviesa el mismo, y no conozco a ningún vocero del consejo comunal”

Reiterando la postura anterior, Rodríguez (2016, p.1), vocera principal del Consejo Comunal El Pedregal comentó

“No tenemos relaciones directa con ninguna de las empresas dentro del sector, solo con la empresa de Lácteos Los Andes, que es la única con la cual ha cooperado con nosotros los consejos comunales pues y hemos recibido apoyo en cuanto a los proyectos que presentamos para distribuir en la comunidad alimentos, eso se hace cuando la municipalidad toma la decisión, pero se tardan mucho y se nos dificulta proceder a ejecutar los proyectos en el tiempo estipulado”.

Desde esta perspectiva, las relaciones entre las organizaciones socioprocuctivas y los consejos comunales no se desarrollan en condiciones de igualdad, pues no se generan las condiciones necesarias para minimizar situaciones de desventaja, ello induce a que tampoco existen vínculos o lazos culturales, así como relaciones de parentesco o de vecindad.

Otro tipo de relaciones sobre el cual se indagó fue a través del intercambio económico, al respecto, en el artículo 43 de la ley orgánica del sistema económico comunal (Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, 2012), se explican tipos de modalidades del sistema de intercambio utilizadas, las cuales son: el trueque comunitario directo, en el cual están los bienes y servicios con valores mutuamente equivalentes, sin necesidad de compensación o medición; también se encuentra el trueque comunitario indirecto, en el cual se encuentran las modalidades de intercambio a través de saberes, conocimientos, bienes y servicios con valores distintos, que no son mutuamente equivalentes y que requieren de un sistema de compensación.

Gráfico 1

Elaboración propia.

Las alternativas de respuestas sobre esta categoría era de selección simple, como puede observarse en el gráfico 1, los datos de 99 empresas familiares solo respondieron 57, las cuales indicaron en términos generales que sólo el 11.97% realiza trueque comunitario directo, y mayoritariamente, 88.03% realiza el truque comunitario indirecto. Se observa que el trueque comunitario directo no han sido el tipo relaciones económicas prioritarias para esas comunidades.

La forma en que la economía de la solidaridad se inserta en las actividades económicas es a través de la reciprocidad, la cooperación, entre otras, en las parroquias abordadas se precisa que no se emplea la reciprocidad, por lo que no hay traspasos bidireccionales entre los actores socioeconómicos relacionados por algún vínculo de amistad y confianza, ello implica que no existen semejanzas formales de valores entre ellos (Álvarez, 2008). (Error 4: La referencia: Álvarez, 2008) está ligada a un elemento que ya no existe)

De allí que, tímidamente se puede hablar de cooperación, que implica en las empresas familiares trabajar juntos en el intercambio de saberes, actuar en grupo para destacar los valores de los productos y servicios y las características distintivas que se intercambian; para Monje (2011, p.5) “sin cooperación no hay trabajo colectivo valorable, pues este tiene su fundamento económico, en tanto trabajo socialmente útil, permite alcanzar un nuevo estado de acción de la fuerza de trabajo y la propiedad entre individuos”.

A pesar del potencial emancipatorio, estos tipos de intercambio no han tenido la prosperidad necesaria, por la falta de integración en los procesos económicos locales, instauración del sistema capitalista en los diferentes niveles de la economía nacional, que demuestra fuerza ante los esfuerzos no fructíferos por insertar alternativas económicas y a la falta de sinergia entre las comunidades parroquiales consejos comunales y las empresas familiares, que no permite generar confianza económica comunal.

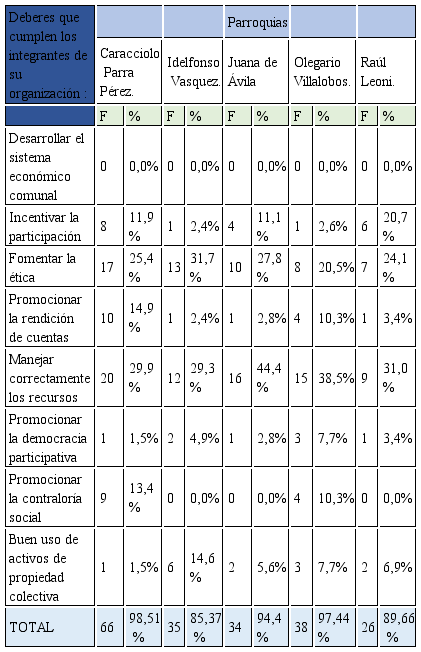

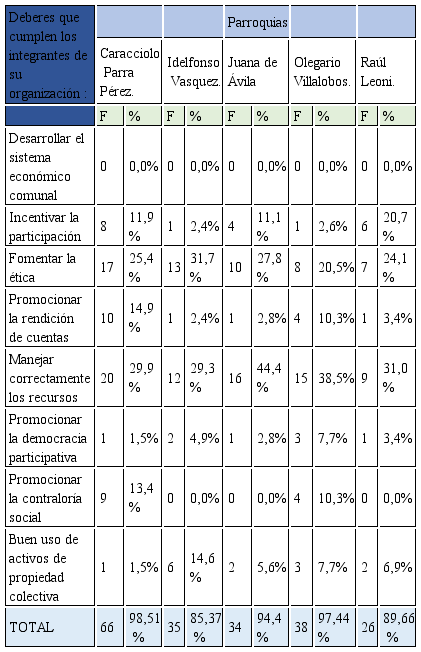

Los resultados expuestos anteriormente compaginan con los datos que se presentan en el cuadro 1, sobre los deberes de los integrantes de las empresas, ya que en los tipos de deberes correspondientes al desarrollo del sistema económico comunal, incentivo de participación y promoción la democracia participativa se obtuvieron valores muy bajos, asumiendo la existencia de poco compromiso por parte de los actores sociales. Esto se debe a la separación entre el contenido y los valores presentes en el sistema económico que impera en la sociedad venezolana y una economía de solidaridad, pues prevalece el no a la solidaridad y el no a la fraternidad.

Cuadro 1 Tipos de Deberes (Respuesta de selección múltiple)

Elaboración propia.

El cuadro 1 también evidencia que hacer un buen uso de propiedades colectivas, también obtuvo menor ponderación, lo cual acuerdo a Razeto (1993) expresa que no hay cohesión entre las organizaciones y la comunidad, pues carecen de un instrumental conceptual y analítico propio que las oriente en sus procesos de convivencia solidaria; y sobre todo evidencian una base social débil en la sociedad civil, que no asumen su rol protagónico y tampoco aprovechan las oportunidades legales y políticas que tienen para incluirse socioeconómicamente e ir reduciendo endógenamente la exclusión social sobre la producción, distribución y comercialización de bienes y servicios en sus parroquias de la que tanto se han lamentado generacionalmente.

La perspectiva de desarrollo de los deberes y de relaciones en densidaddiversidad, asumida como arraigo socio-productivo en las capacidades administrativas y de emprendimiento no impulsan los esfuerzos colectivos, considerando además, la existencia de vacíos en las explicaciones desde la economía solidaria sobre aspectos como: las asimetrías de participación, empoderamiento económico local y las relaciones sociales comunales, que desmotivan y generan diferencias en la gestión de los esfuerzos de promoción de las redes comerciales locales.

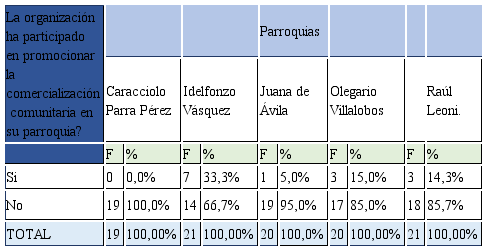

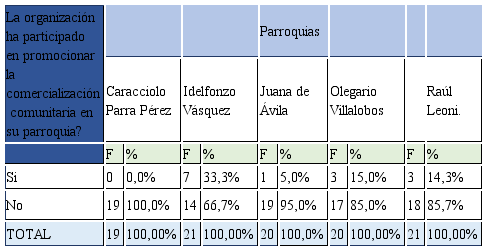

Otro categoría abordado se refiere a la participación en la creación de la red de comercialización, al respecto, se encontró que 84% no participó en la creación de la red de comercialización, sólo un 16% si intervino en la misma.

Cuadro 2 Participación en la Creación de la Red

Elaboración propia

Estos datos manifiestan una conducta contraria sobre la pretensión de las redes, pues el no integrarse en la creación de la red de comercialización como expresan Guerrero y Useche (2012), coarta el ejercicio de integración y participación para y construir una sociedad diversa y democrática socioeconómicamente. Por lo que, no se facilita el intercambio y la cooperación en la sistematización de experiencias sobre la organización autónoma del trabajo asociado y tampoco se comparten los conocimientos e informaciones de utilidad para la comunidad.

Participar en la creación de la red de comercialización es gestar el desarrollo territorial en redes, contribuyendo a iniciativas de horizonte local, demostrando las ventajas de asociarse o de comunicarse y de expandir el alcance de proyectos específicos. Para Torres et al. (2014, p. 7):

“Las capacidades de transformación de los actores locales pueden fortalecer en sus miembros la importancia de pertenecer a un espacio local, estableciendo en sus relaciones las dinámicas vinculativas, asociativas o cooperativas para mantenerlo, generando de forma sostenida identidad, así como aportando códigos, valores, principios y formas de actuación que orienten una cultura de emprendimiento, contexto orientador de las capacidades innovadoras endógenas”.

Asimismo, esa micro participación como la clasificaría Cunill (1991) da la posibilidad de crear un espacio de debates, encuentros e intercambios interna de la comunidad, pero también con otras organizaciones parroquiales, así como con otras redes de acción económica y social locales, nacionales e internacionales, así mismo, se ejerce el derecho de tomar decisiones directas y frecuentes desde la visión de cada parroquia pero con un carácter integrador, sin intermediación política inmediata del ámbito nacional.

Resultados similares al categoría anterior se observa en el cuadro 3 sobre la participación en la promoción de la red de comercialización, ya que 84% no participaron en la promoción de la red de comercialización, sólo un 16% si intervino en la misma.

Estos datos revelan dos aspectos bien importantes a destacar desde la participación ciudadana y desde la economía de la solidaridad, pues ambos están interrelacionados: desde la participación ciudadana, con este tipo de actos, de acuerdo a Cunill (1991) los actores socioeconómicos no trabajar con la sensibilidad de las comunidades, pues no se fomentan las relaciones y la comunicación entre las personas para la solución de los problemas comunales.

Cuadro 3 Participación en la Promoción de la Red

Elaboración propia

Desde la economía solidaria (Razeto, 1993), los actores socioeconómicos no tienen los estímulos suficientes y no comprenden los alcances de las redes de comercialización y los beneficios que ello implica, como: comprender y compartir nuevas formas de organización de trabajo, aprender tecnologías socialmente convenientes que estimulan la creatividad grupal, instruirse sobre el manejo de materiales como propiedad cooperativa, compartir experiencias de autogestión, entre otros.

Sin embargo, se considera que el daño más grande en la comunidad es perder la oportunidad de identificar problemáticas de interés común que no están siendo abordadas pragmáticamente, ni investigadas científicamente. Así mismo, el no participar en la promoción de la red comercial tampoco estimula el diseño de proyectos para atender problemas de envergadura colectiva y mejorar el bienestar social comunitario, y para superar ello se requiere asumir colectivamente una aptitud participativa activa, donde se interconecten las actividades comerciales y económicas, contribuyendo con ello a potenciar los procesos de desarrollo territorial y explotar las potencialidades territoriales entre todos los actores socioeconómicos.

Los resultados provenientes del cuestionario aplicado no evidencian relaciones fundadas en la colaboración, fraternidad, cooperación colectiva, así como tampoco esfuerzos por impulsar la participación, por lo cual no se pudo hacer un esbozo sobre la solidaridad y la inserción de ésta en los procesos económicos implementadas por las empresas familiares, ya que en las parroquias abordadas, la propiedad comunitaria directa e indirecta no son las prioritarias, por lo que, aspectos tan importantes como: el trabajo, las personas y las relaciones de reciprocidad, no coexisten desde la visión de la economía solidaria.

La carencia de relaciones en las comunidades abordadas en este trabajo, no permite hacer inferencias sobre la economía de la solidaridad, para que ello ocurra los sujetos en sus actuaciones económicas debe predominar la cooperación, la participación, la reciprocidad, la intervención en redes, aplicar activamente los tipo de intercambio directo e indirecto, en esa medida se irán construyendo comunidades económicamente solidarias.

Considerando que la normativa legal desde la economía solidaria tiene implícita una concepción genuina de descentralización económica política de la comunidad y del Estado. Por una parte, la actividad económica se sustenta en la organización socio-política, en la cual se decide democráticamente qué hacer en conjunto. Sin embargo, tampoco depende del Estado, pues sus fuentes de inversión y capital están determinadas por los propietarios de las empresas familiares, quienes son la misma fuerza de trabajo. Es decir, se está frente a una descentralización económico social – productiva, que el Estado en la actualidad no logra alcanzar, ya que para su sobrevivencia requiere de la centralización de la economía, y en todo caso es el Estado quien asume el rol protagónico en la distribución de los excedentes.

Llama la atención que a pesar que los actores sociales comunales cuentan con instrumentos legales y mecanismos de participación para el desarrollo de la economía de la solidaridad, sin embargo, hay debilidad en la conformación de relación económicas, y por tanto de bases sociales, imposibilitando la colectivización productiva de bienes y servicios, lo cual refleja ineficiencia de los consejos comunales, así como debilidad en la autogestión y toma de decisiones de los agentes económicos y actores sociales intervinientes. Para superar ello, es indispensable un acentuado proceso de formación y acompañamiento por parte del Estado que genere un real empoderamiento de las comunidades que permita introducir cambios sustanciales en el modo de vida de las personas que habitan en las comunidades y de entablar diálogos para impulsar una cultura independiente y liberadora.

¿Cómo superar las limitaciones que experimenta la economía venezolana en este año? La normativa legal presenta las leyes y reglamentos necesarios para impulsar el sistema económico comunal, ahora son los actores sociales, como los consejos comunales, quienes tienen la responsabilidad de crear las estrategias necesarias para integrar solidariamente el quehacer económico de las empresas familiares y al mismo tiempo presentar las diferentes oportunidades que pueden crear, desenvolviéndose mediante un trabajo colectivo y relacionándose en redes de comercialización justas.

Cuadro 1 Distribución de la Muestra de la Investigación

Elaboración propia.

Gráfico 1

Elaboración propia.

Cuadro 1 Tipos de Deberes (Respuesta de selección múltiple)

Elaboración propia.

Cuadro 2 Participación en la Creación de la Red

Elaboración propia

Cuadro 3 Participación en la Promoción de la Red

Elaboración propia