PRESIÓN SOCIOCULTURAL HACIA LA IMAGEN CORPORAL DE LA MUJER Y CÓMO AFECTA EN EL DESEMPEÑO ACADÉMICO

SOCIOCULTURAL PRESSURE TO WA RDS BODY IMAGE OF WOMEN AND ITS EFFECTS IN THEIR ACADEMIC PERFORMANCE

PRESIÓN SOCIOCULTURAL HACIA LA IMAGEN CORPORAL DE LA MUJER Y CÓMO AFECTA EN EL DESEMPEÑO ACADÉMICO

Revista Internacional de Ciencias Sociales y Humanidades, SOCIOTAM, vol. XXVI, núm. 2, pp. 11-41, 2016

Universidad Autónoma de Tamaulipas

Resumen:

El presente trabajo aborda el tema de la presión sociocultural hacia la imagen corporal de la mujer como uno de los problemas que hoy en día aqueja a mucha de la población femenina. Se hace hincapié en las jóvenes entre 16 y 18 años, ya que ésta es una edad vulnerable a presentar dicho problema. Asimismo, la manera en cómo influye y/o afecta su desempeño académico y conocer la autopercepción que tienen las estudiantes de la Preparatoria Federalizada No. 1 Ing. Marte R. Gómez en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México.

La imagen corporal comienza a formarse poco a poco desde nuestro nacimiento. No es fija, puede cambiar a lo largo de nuestra vida, y tiene una mayor importancia durante la adolescencia. Esta etapa es considerada de gran vulnerabilidad hacia la apariencia física, pues es cuando se desarrollan el sentido de identidad y los roles sexuales, trayendo consigo la insatisfacción corporal.

Asher y Asher (1999) entienden que la imagen corporal describe una relación compleja entre aspectos tales como normas culturales, género, identidad, estima propia, entre otros.

Palabras clave: imagen, autopercepción, mujeres estudiantes.

Abstract:

This study addresses the sociocultural pressure towards the body image of women as one of the problems that nowadays is afflicting the female population. Specifically young women between 16 and 18 years of age, as in this age they are more vulnerable. Moreover, it studies the way this issue affects and/or influences their academic performance and explores the student´s self-perception in the High School Number 1, Ing. Marte R. Gómez in Ciudad Victoria, Tamaulipas, Mexico.

Body image begins to develop little by little from birth. It is not fixed; it can change throughout our life, and it is of major importance during adolescence. This stage is considered of great vulnerability towards physical appearance, because it is here that the sense of the identity and sexual roles develop, bringing with it, body dissatisfaction.

Asher and Asher (1999) understand that body image describes a complex relationship between aspects such as cultural norms, gender, identity, and self-esteem, among other things.

Keywords: Image, self-perception, women students.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La presión social hacia las mujeres siempre ha existido; es constante, cultural e histórica. Se arrastra desde pequeñas y comienza muchas veces por las madres y lo que observamos de las demás mujeres del entorno, así como también por la influencia de los medios de comunicación. Se vive en una sociedad donde se venera la belleza, los concursos de belleza y el modelaje son casi una religión. Se enseña desde niña el ensañamiento contra el propio cuerpo por no cumplir los estereotipos de belleza impuestos, los cuales son o llegan a ser muy ajenos a la realidad de miles de mujeres.

David Andrés Sichel García (2009), en su artículo titulado La presión social frente a los jóvenes, explica que la presión social es un fenómeno que se da en todos los grupos sociales, donde los dominantes aíslan al diferente. Este comportamiento es posible porque los modelos establecidos de cada cultura son tomados como las leyes que establecen los parámetros de comportamiento, belleza, educación y salud; por tanto, se tiene que excluir a aquél que no se rige por dichas reglas.

Cada período de la historia cuenta con sus propios estándares de belleza y cada cultura desarrolla diferentes conceptos sobre la propia imagen, forma y decoración del cuerpo (Rodin, 1993).

Actualmente, la presión que ejerce la sociedad sobre sus miembros para alcanzar “la belleza corporal” es particularmente fuerte en las culturas occidentales, en las que ha aumentado el valor de “tener un cuerpo delgado” (Taylor et al., 1998; Stice y Bearman, 2001). Como consecuencia de esta presión social, ha surgido una preocupación extrema por todo lo relativo al peso anatómico y nos demuestra que la imagen corporal está influida por diferentes aspectos socioculturales, biológicos y ambientales.

La imagen corporal es “la imagen que forma nuestra mente de nuestro propio cuerpo, es decir, el modo en que nuestro cuerpo se nos manifiesta” (Rosen, 1995 citado por Cruz y Maganto, 2003). Por lo tanto, la imagen corporal no está necesariamente correlacionada con la apariencia física real, siendo claves las actitudes y valoraciones que el individuo hace de su propio cuerpo.

La imagen corporal está formada por diferentes aspectos: el aspecto perceptivo (que es la percepción del cuerpo en su totalidad, o bien, de alguna de sus partes); el aspecto cognitivo (valoraciones respecto al cuerpo o una parte de éste); el aspecto afectivo (sentimientos o actitudes respecto al cuerpo o a una parte de éste) y el aspecto conductual (conductas que se derivan de la percepción y de los sentimientos asociados con el cuerpo) (Cash y Pruzinsky, 1990; Thompson, 1990 citado por Cruz y Maganto, 2003).

En la actualidad existen estándares de belleza basados en modelos pro delgadez. La internalización de estos ideales es un factor de riesgo para el desarrollo de alteraciones de la imagen corporal. La insatisfacción corporal ocurre si un individuo interioriza el cuerpo ideal, el determinado culturalmente y, por comparación social, concluye que su cuerpo discrepa de ese ideal. Numerosos estudios han encontrado que las tendencias occidentales cada vez se difunden más imágenes de delgadez alrededor de todos los países, por lo que la distorsión de la imagen corporal es un problema mundial que cada vez tiene una mayor influencia, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo.

Durante las últimas décadas se ha visto un cambio en la valoración de las dimensiones corporales femeninas. El modelo de belleza corporal ideal se caracteriza por un cuerpo delgado, principalmente en los países y clases sociales donde no existe problema para obtener el alimento. Este patrón estético corporal es establecido y compartido socialmente; por consiguiente, ejerce una presión sobre la población.

En un estudio sobre 213 niñas y 166 niños de nueve años de edad se halló que el deseo de tener un cuerpo más delgado, así como la motivación para seguir una dieta restrictiva, se daba en ambos sexos en todos los niveles de peso. El porcentaje de niñas deseosas de adelgazar es el 41%.

Estos resultados han sido corroborados por otros estudios. En una muestra de 200 preadolescentes mexicanos se encontró que un porcentaje potencialmente elevado (50%) estaba insatisfecho con su imagen corporal (Gómez Peresmitré, 1997), impactando los estereotipos de extrema delgadez más en las niñas, lo que provoca que presenten una muy baja autoestima general y corporal y que muestren un mayor deseo de estar más delgadas en el futuro.

Las investigaciones que han comparado a niños y preadolescentes con adolescentes han indicado que con el paso de los años el problema es aún mayor. Mientras que el 55% de las niñas de siete a doce años desean estar más delgadas, en la adolescencia el porcentaje asciende hasta el 80%, presentándose en esta etapa también niveles de autoestima más bajos (Maloney et al., 1989).

Por tanto, existen serios problemas de distorsión de la imagen corporal en adolescentes debido a su gran incidencia y a que se mantienen durante largos periodos de tiempo. Lo anterior se refleja en un estudio realizado a un grupo de chicas británicas de 12 a 18 años de edad se ha encontrado que más del 50% deseaba adelgazar, cerca del 60% consideraba que debía restringir su alimentación o modificar sus hábitos alimentarios y cerca del 20% se encontraba haciendo algún tipo de dieta restrictiva (Davies y Furnham, 1986).

Indudablemente los medios de comunicación constituyen una gran herramienta persuasiva que permiten comunicar con los distintos sucesos sociales, políticos y económicos al instante; tanto a nivel nacional como internacional. En las sociedades contemporáneas cada vez es mayor la importancia de los medios masivos y, en especial, la televisión. Este medio es tan poderoso que logra modificar la forma en que los hombres conocen y comprenden la realidad que los rodea. Asimismo, Internet cobra más fuerza día a día, y es uno de los medios con más poder a nivel mundial, una herramienta que permite estar informados de lo que ocurre en cualquier lugar del mundo, en tiempo real.

Indudablemente los medios de comunicación son un instrumento que ejerce presión sobre los adolescentes, imponiéndoles una serie de normas sociales que deben seguir. La extrema delgadez como modelo actual, propicia la compra de ciertos productos que imponen una serie de normas que influyen a la hora de pensar, calificar, etc. La presencia de los medios de comunicación sobre todo en los adolescentes, es una influencia de visiones de mundo y perspectivas alejadas de la realidad, entre ellas la idea de que la imagen corporal perfecta es uno lo más importante de la vida.

La autopercepción del adolescente puede convertirse en un problema cuando afecta otras áreas de su vida y por ende del desenvolvimiento en la sociedad. Una de estas áreas que afecta es la escuela, pues la presión por la imagen perfecta, impiden su concentración, menor dedicación al trabajo escolar sobre el trabajo en gimnasios o actividades físicas desgastantes, y un problema de inseguridad que le permite comportarse e integrarse al ámbito escolar.

Es una realidad que la sociedad ejerce una fuerte presión hacia la imagen corporal particularmente hacia la mujer. Las exigencias de la sociedad oscilan entre la belleza y el peso. De tal manera, que se espera que se cumpla con esa condición para ser feliz y exitosa, dejando de un lado, sus capacidades, conocimientos y habilidades.

Cuando una sociedad considera que el éxito de las mujeres es tener medidas perfectas, se están reproduciendo los estereotipos de género y la prevalencia de una cultura machista que cosifica a las mujeres, como objetos sexuales.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo afecta la presión social en la imagen corporal de las alumnas de tercer semestre de la Preparatoria Federalizada #1 Ing. Marte R Gómez turno matutino y cómo ello repercute en su desempeño académico?

OBJETIVO GENERAL

Analizar cómo afecta la presión social en la imagen corporal de las alumnas de tercer semestre de la Preparatoria Federalizada #1 Ing. Marte R. Gómez.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-

Identificar cómo perciben las alumnas de tercer semestre de la Preparatoria Federalizada #1 Ing. Marte R. Gómez su imagen corporal.

-

Identificar cómo repercute en el desempeño académico la presión sobre su imagen corporal.

-

Determinar cómo influye el ambiente escolar en la imagen corporal.

MARCO DE REFERENCIA

La construcción social del cuerpo

Rosa Behar (2010) afirma que la corporalidad ha estado ligada irremisiblemente a lo social y a lo cultural. Es así como la imagen del cuerpo ideal se ve plasmado por los valores, creencias y cánones estéticos que promueva cada sociedad; las últimas décadas del siglo XX y comienzos del siglo XXI se han caracterizado por un culto total al cuerpo.

El cuerpo afirma Pierre Bordieu (1986) funciona como un lenguaje, “a través del cual se es más bien hablado que hablante, un lenguaje de la naturaleza que delata lo más oculto y al mismo tiempo lo más verdadero ya que se trata de lo menor conscientemente controlado y controlado” (p. 186). Este lenguaje de la identidad natural es, sin embargo, en realidad un lenguaje de la identidad social. De tal manera, que los mensajes emitidos por el cuerpo a través del vestido o la figura se presentan como mediadores entre el sujeto y la sociedad.

De tal manera que las propiedades corporales, como productos sociales, son aprehendidas a través de categorías de percepción y de sistemas sociales de clasificación que no son independientes de la distribución de las diferentes propiedades de las clases sociales. Para Bordieu (1986), la representación social del cuerpo propio, con la que cada persona social ha de contar desde que nace para elaborar la representación subjetiva del cuerpo, es a su vez un sistema de clasificación social (p. 187).

Foucault (Sossa, 2011) va más allá al afirmar que, el cuerpo encarna un pequeño poder, un micro-poder; este micro-poder está en relación con otros micro-poderes, y esta articulación se hace palpable en diversos campos, como por ejemplo: en el campo social, económico, político, cultural, entre otros. De las relaciones de los micro poderes, resulta la creación de normas, estipulaciones, acuerdos, en fin, diversas ilaciones que involucran al cuerpo y a la sociedad.

De esta manera, la percepción del cuerpo del otro y el de sí mismo, es una construcción social y que además tiene poder, sobre el que se establecen normas y cánones sobre el que se fincan muchas relaciones sociales. Por eso no es de extrañarse que sean las mujeres cuya presión sea mucho más marcada e intolerable, cuando las relaciones de poder entre hombres y mujeres han estado históricamente marcadas por grandes desigualdades, en donde los hombres ostentan el poder.

La imagen corporal es definida como la “la imagen que forma nuestra mente de nuestro propio cuerpo, es decir, el modo en que nuestro cuerpo se nos manifiesta” (Schilder, citado por Vaquero et al., 2013). De tal manera que la imagen corporal no es necesariamente corresponde con la apariencia física real, sino más bien con las actitudes y valores que cada individuo hace de su propio cuerpo. Cuando un sujeto expresa juicios valorativos sobre su cuerpo que no coinciden con las dimensiones reales, presentan una alteración de la imagen corporal. (Vaquero et al., 2013). La influencia de los estándares de belleza es un factor de riesgo para las alteraciones de la imagen corporal.

En este sentido, Laura Viadas (2009) señala que la imposición de la sociedad a la belleza femenina constituye una de las formas de violencia de género. La existencia de estereotipos femeninos crea una exacerbada presión social que empuja a las mujeres a la no aceptación de su propio cuerpo. Las mujeres invierten grandes cantidades de tiempo, energía y recursos económicos en lograr este ideal preestablecido del cuerpo y la belleza. Con ello se acarrean graves problemas de salud, como la anorexia y la bulimia, operaciones estéticas, dietas rigurosas, autocastigos por no cumplir con las expectativas. Todo lo anterior, las sume en ciclos de violencia y maltrato, y en problemas de salud que las lleva a la muerte.

Un ejemplo de lo anterior lo demuestra el hecho de que en México, 95 por ciento de los casos de anorexia y bulimia corresponde a mujeres de entre 14 y 30 años, según datos de la Fundación Mexicana contra la Anorexia y la Bulimia; según la misma institución, ese rango de edad se ha extendido, en Europa, a niñas de 12 y mujeres cercanas a los 40 años (Viadas, 2009).

El ideal estético establecido por la sociedad ha sido interiorizado por la mayoría de las mujeres en el mundo occidental, debido a la elevada dependencia existente entre autoestima y atractivo físico. Este ideal de la belleza es sinónimo de delgadez, sin embargo las diferencias corporales sobre el tamaño corporal real y el ideal, y es aquí donde la radica la fuente de la insatisfacción corporal. Desgraciadamente esta internacionalización del ideal estético, es el componente principal de la insatisfacción corporal que ocurre en edad muy temprana (Behar, 2010).

La realidad es que el consumo de alimento ha cambiado durante los últimos 50 años a nivel mundial. El cambio en los patrones de consumo ha llevado a la prevalencia de la obesidad, problema de salud que afecta a diferentes países, incluyendo a México. Por lo que la presión social para conseguir la delgadez, han aumentado.

Indudablemente, los intereses económicos y la industria del consumo, han aprovechado esta presión social, para ofrecer en el mercado innumerables métodos para adelgazar. De tal manera que la línea entre lo saludable y un trastorno es muy sutil y hasta difusa.

Behar (2010) señala que la alteración de la percepción de la figura corporal en muchas de las patología alimentarias conlleva variados aspectos biopsicosociales. Por lo que los factores socioculturales, constituyen aspectos fundamentales en el desarrollo de los estereotipos corporales. Entre los atributos inherentes que la sociedad y la cultura ostentan se encuentran fundamentalmente: 1) El modelo cultural de belleza de nuestra sociedad occidental contemporánea; 2) Los patrones estéticos; 3) La clase social; 4) El mundo del modelaje; 5) Los medios de comunicación; 6) La publicidad y 7) El culto narcisista al cuerpo.

La imagen del cuerpo constituye una parte muy importante de la autoestima de muchas personas. En los últimos años, la imagen corporal ha tomado un inmenso auge en las sociedades modernas, muchas de las cuales han creado toda una sub-cultura basada en la percepción y la importancia de la imagen ideal (Banfield y McCabe, 2002). En una sociedad que glorifica la belleza, la juventud y la salud no es extraño que aumente la preocupación por la apariencia física. Según Calaf et al. (2005), los medios de comunicación y la presión social son algunos de los muchos factores que han influenciado a las personas a seguir una imagen ideal que en muchas ocasiones es difícil de alcanzar.

Desempeño académico

El concepto de desempeño académico puede interpretarse de diferentes maneras y bajo diversos contextos, por lo que resulta importante clarificarlo. Cotidianamente, el término se utiliza –al igual que otros– como rendimiento académico, aprovechamiento o aptitud escolar, siendo todos éstos sinónimos.

El desempeño académico está relacionado con el nivel de conocimiento de un alumno. Es una preocupación, por parte de los maestros, el pobre desempeño académico que tienen los estudiantes del nivel medio. Es en este nivel, ya que son jóvenes los que cursan estos grados, por lo que se hace más difícil mantener la estabilidad en el rendimiento.

El concepto de desempeño académico ha sido discutido por varios autores. Por ejemplo, González Lomelí (2002) menciona que el aprovechamiento está siempre contextualizado en el aula y lo contrasta con el desempeño académico, al ubicarlo en el proceso educativo global, en donde se mezclan interacciones institucionales, pedagógicas, psicológicas y sociales.

La valoración del rendimiento académico conduce a la relación entre lo que se aprende y lo que se logra desde el punto de vista del aprendizaje, y se valora con una nota, cuyo resultado se desprende de la sumatoria de la nota de aprovechamiento del estudiante en las diferentes actividades académicas en las cuales estuvo involucrado a lo largo de dicho ciclo escolar.

El rendimiento académico envuelve una enorme capacidad explicativa de los distintos factores y espacios temporales que intervienen en el proceso de aprendizaje. Existen diferentes aspectos que se asocian al rendimiento académico, entre los que intervienen componentes internos y externos al individuo; pueden ser de orden social, cognitivo y emocional, que se clasifican en tres categorías: determinantes personales, determinantes sociales y determinantes institucionales.

Los problemas académicos, como el bajo rendimiento académico, el bajo logro escolar, el fracaso escolar y la deserción académica, son de interés para padres, maestros y profesionales en el campo educativo.

Sikorski (1996) señala que el bajo desempeño académico y el fracaso escolar son considerados elementos en donde se observa una gran pérdida de potencial, por lo que se les supone como un riesgo debido a las consecuencias adversas en el desarrollo de la vida, especialmente en áreas con las cuales se relaciona, como es la salud física y mental, los desórdenes de conducta, el embarazo adolescente, el consumo de sustancias adictivas, la delincuencia y el desempleo.

Para autores como Frías et al. (2003), la escuela es el lugar en donde los jóvenes adquieren conocimientos, pero también es el escenario en donde se exponen a variadas normas sociales, reglas y costumbres de su comunidad.

METODOLOGÍA

De acuerdo con la investigación a realizar, se contó con una metodología cuantitativa, ya que se requiere que entre los elementos del problema de investigación exista una relación cuya naturaleza sea representable por algún modelo numérico, ya sea lineal, exponencial o similar. Es decir, que haya claridad entre los elementos de investigación que conforman el problema, que sea posible definirlos, limitarlos y saber exactamente dónde se inicia el problema, en qué dirección va y de qué tipo existe entre sus elementos.

Dentro de las diferentes modalidades contempladas por parte de Latorre et al. (2003), se consideran para este estudio como investigación descriptiva, ya que su objetivo es recoger y analizar información de los datos obtenidos cuantitativamente.

Para el logro de los objetivos se utilizó un diseño de investigación cuantitativo, mediante cuestionarios cerrados, que nos permite llegar a un determinado número de población en nuestra investigación, cuantificar los datos y, en cierta medida, generalizarlos.

El objetivo de este trabajo es especificar los fenómenos que causa la presión social en la imagen corporal de las mujeres adolescentes y cómo repercute esto en su desempeño académico.

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis (Danhke, 1989). Es decir, miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. En un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada una de ellas.

POBLACIÓN Y MUESTRA

Población

La población elegida para esta investigación es un total de 150 alumnos que conforman el equivalente de dos grupos de la especialidad de Higiene y Salud del turno matutino de la Preparatoria Federalizada #1 Ing. Marte R. Gómez, con edades que oscilan entre los 16 y 17 años de edad.

Se seleccionó esta población, ya que se consideró que es una de las más vulnerables en presentar la problemática que describimos en la presente investigación, debido a que se encuentra en una constante exposición a las críticas y presión por parte de sus compañeros, así como también de la sociedad en general.

Muestra

La muestra ha sido extraída de un total de 150 alumnos de la especialidad de Higiene y Salud, la cual es equivalente a dos grupos de esta misma. De ahí se extrajo el total de estudiantes mujeres para objeto de nuestra investigación, dando un total de 40 estudiantes, a las cuales se les pidió amablemente que contestaran el cuestionario. La muestra está distribuida entre chicas de tercer semestre de 16 y 17 años de la especialidad de Higiene y Salud del turno matutino.

En cuanto al modo de seleccionar los individuos que componen la muestra, Carrasco y Calderero (2000) clasifican los diferentes tipos de muestreo en dos grupos: métodos de muestreo probabilísticos y métodos de muestreo no probabilísticos.

Los probabilísticos son aquellos en los que todos los individuos tienen la misma posibilidad de ser elegidos para la muestra, y los no probabilísticos son todos aquellos que seleccionan a los individuos siguiendo determinados criterios.

Debido a la investigación, se ha decidido utilizar el método de muestreo no probabilístico.

INSTRUMENTO O RECOLECCIÓN DE DATOS

Tipo de instrumento

Se construyó un cuestionario para cuantificar el estudio, utilizando un conjunto sistematizado de preguntas que se dirigen a un grupo predeterminado de personas que poseen la información y que pueden arrojar los datos más concretos acerca de lo que deseamos conocer y que interesa para la presente investigación.

Nuestro instrumento cuenta con un total de diecinueve preguntas; dieciocho de opción múltiple y una de respuesta abierta. El cuestionario fue piloteado con un grupo de treinta personas para poder corroborar el entendimiento y su buen funcionamiento.

Aplicación

Dicho instrumento se aplicó a 40 alumnas de tercer semestre de la especialidad de Higiene y Salud, en un tiempo aproximado de 15 a 20 minutos en su salón de clase.

Se contaba con un lapso de una semana para aplicar el cuestionario, pero gracias al apoyo por parte de los directivos de la institución educativa, nos llevó sólo un par de horas aplicar el instrumento a la muestra total.

Análisis de datos

Una vez recolectados los datos proporcionados por los instrumentos aplicados, se procedió al análisis estadístico respectivo. Los datos han sido tabulados y presentados en tablas y gráficos de distribución de frecuencias, las cuales fueron realizadas con ayuda del programa Excel para tener una mejor interpretación de los datos obtenidos.

RESULTADOS

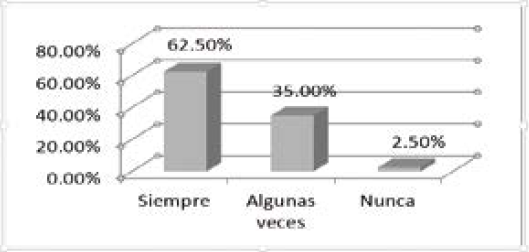

Gráfica 1

¿Te sientes bien contigo misma?

Fuente: Elaboración propia

Lagráfica 1 muestra de un total de 40 respuestas, en el cual más de la mitad de las chicas encuestadas, que es representada con un 62.50%, afirma que siempre se sienten o se han sentido bien consigo mismas, con lo que representan, con lo que son. Otra parte de la población encuestada el 35% indica que las chicas no todo el tiempo se sienten bien consigo mismas; sólo algunas veces ellas han logrado sentirse bien respecto a lo que son. Sólo el 2.50% de las estudiantes de la preparatoria nunca han sentido ese grado de satisfacción hacia con ellas mismas.

Aquí se puede observar que la autopercepción que tienen las chicas hacia con su imagen personal es buena. Paul Schilder (1935) nos dice que: “La imagen del cuerpo es la figura de nuestro propio cuerpo que formamos en nuestra mente, es decir, la forma en la cual nuestro cuerpo se nos representa a nosotros mismos”.

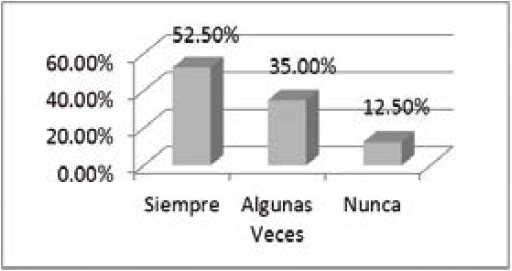

La gráfica 2 muestra que al 52.50% de las estudiantes les gusta y se sienten cómodas con su cuerpo, el 35% sólo algunas veces le gusta como luce su cuerpo, mientras que a la minoría, el 12.50% de las chicas encuestadas, nunca les ha gustado el aspecto de su cuerpo.

Gráfica 2

¿Te gusta tu cuerpo?

Fuente: Elaboración propia

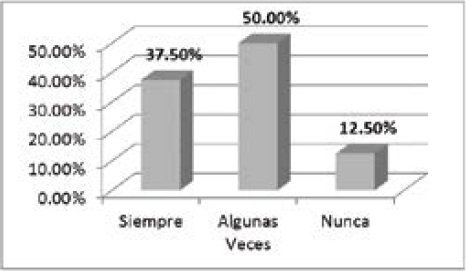

Gráfica 3

¿Te consideras bonita?

Fuente: Elaboración propia

En la gráfica 3 se puede observar que el 50% de las estudiantes encuestadas de la especialidad en Higiene y Salud sólo algunas veces se consideran bonitas; el 37.50% siempre o todo el tiempo se consideran bonitas, mientras que sólo el 12.50% respondió nunca haberse sentido o que nunca se han considerado bonitas.

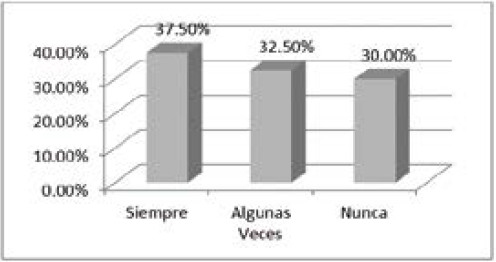

Gráfica 4

¿Te preocupa tu peso?

Fuente: Elaboración propia

La gráfica 4 señala los resultados al cuestionamiento a las estudiantes acerca de que si existe preocupación con su peso. Vemos claramente en esta gráfica que las respuestas de todas las estudiantes no variaron mucho. El 37.50% de las chicas contestaron que siempre les preocupa su peso, el 32.50% que sólo algunas veces, mientras que al 30% nunca les ha llegado a preocupar.

Gráfica 5

¿Te preocupa cómo te ven los demás?

Fuente: Elaboración propia

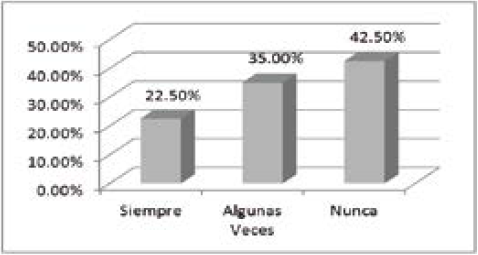

La pregunta de cómo te ven los demás (gráfica 5) contaba con tres opciones de respuesta; por tal motivo, como se expresa en la tabla, se obtuvo un total de 40 respuestas por parte de las 40 estudiantes, quedando los resultados de la siguiente manera: al 22.50% de las estudiantes siempre les preocupa cómo las ven las personas de su alrededor, al 35% algunas veces y al 42.50% nunca.

Gráfica 6

¿Te preocupa que tus amigos o compañeros te vean sin maquillaje?

Fuente: Elaboración propia

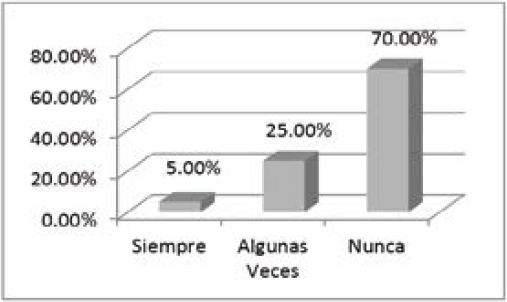

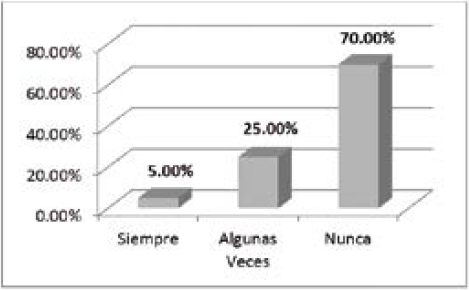

La gráfica 6 muestra un total de 40 respuestas, de las cuales se puede observar una diferencia considerable en las respuestas dadas por las estudiantes, a quienes se les preguntó si les preocupaba que sus amigos o compañeros las vieran sin maquillaje. Sólo el 5% contestó que siempre, el 25% algunas veces y la mayoría de las estudiantes, que es representada con el 70%, respondió que nunca.

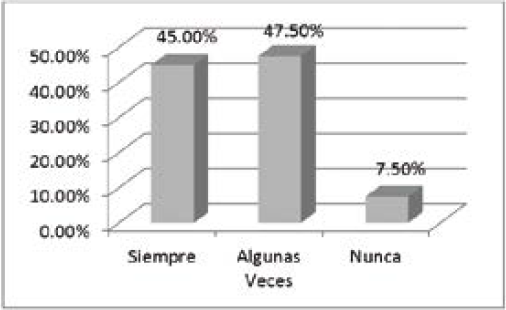

A la pregunta si tus amigos critica tu apariencia las respuestas fueron de la siguiente manera: el 45% de las estudiantes respondió que sus amigos siempre critican o han criticado su apariencia física, el 47.50% que algunas veces y, finalmente, sólo el 7.50% nunca han recibido este tipo de críticas (gráfica 7).

Gráfica 7

¿Tus amigos critican tu apariencia?

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 8

¿Recibes comentarios que afectan la autoestima?

Fuente: Elaboración propia

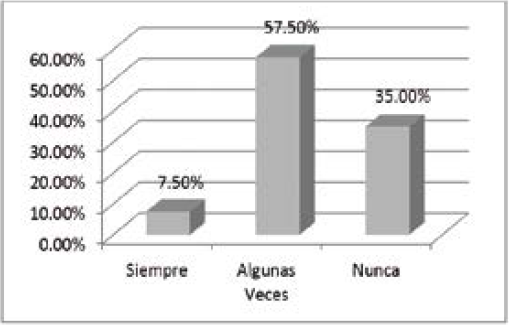

En lo referente a la pregunta de si recibes comentarios que afectan la autoestima, el 7.50% contestó que siempre ha recibido comentarios que afectan su autoestima, el 57.50% que alguna vez y, por último, el 35% nunca ha sufrido esta clase de comentarios (gráfica 8).

Gráfica 9

¿Evitas asistir a eventos sociales por la apariencia?

Fuente: Elaboración propia

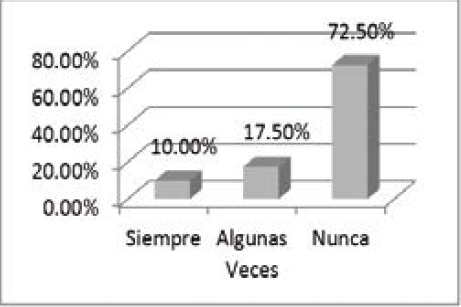

La gráfica 9 señala los resultados de la pregunta de si dejan de asistir a eventos sociales por la apariencia a lo que las participantes contestaron que 72.50% nunca han evitado ir a eventos sociales por su apariencia o físico, el 17.50% que algunas veces, mientras que la minoría de las estudiantes, que es representada por un 10%, respondió que siempre.

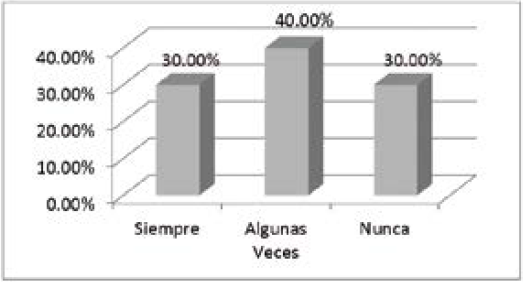

En la gráfica 10 se cuestionó a las estudiantes si su familia les ha dicho que no se ven bien o si necesitan bajar de peso, a lo que el 40% respondió que algunas veces ha sido así, mientras que en las respuestas de siempre y nunca se arrojaron los mismos resultados; cada uno con un 30%.

Gráfica 10

Comentarios de la familia sobre no verse bien o bajar de peso

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 11

¿Si pesaras menos, te sentirías más bonita?

Fuente: Elaboración propia

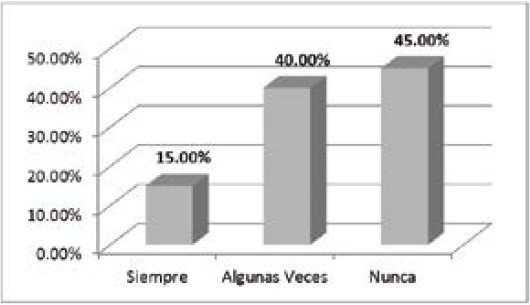

En la gráfica 11 se puede observar que el 45% respondió que nunca ha sentido que si tuviera unos kilos de menos se sentiría más bonita, un 40% algunas veces, mientras que sólo un 15% de la población encuestada contestó que siempre.

Gráfica 12

¿Delgadez es sinónimo de belleza?

Fuente: Elaboración propia

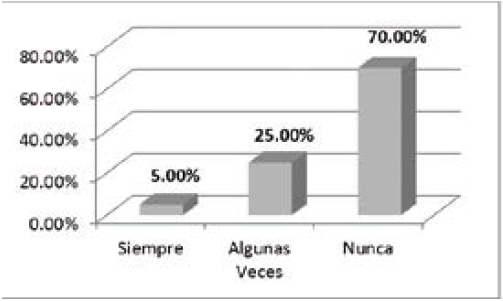

En la pregunta que cuestionó a las estudiantes que si pensaban que un físico delgado es sinónimo de belleza, y los resultados se pueden observar en la gráfica 12. El 5% de la población encuestada seleccionó la opción de respuesta siempre, el 25% algunas veces y el 70% nunca.

Gráfica 13

Comparación con personalidades

Fuente: Elaboración propia

En la gráfica 13 se pueden observar las respuestas a la pregunta ¿te has llegado a comparar con algún modelo o artista visto en televisión? Sólo el 5% respondió que siempre, el 25% que algunas veces, mientras que el 70% contestó que nunca se han llegado a comparar con alguna persona que hayan visto en la televisión.

Gráfica 14

¿Pensar en la figura interfiere con la concentración?

Fuente: Elaboración propia

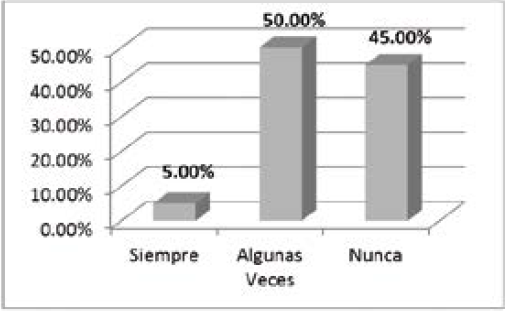

Como se expresa en la gráfica 14, del total de 40 respuestas por parte de las participantes a la pregunta que si pensar en la figura interfiere con la concentración, se obtuvieron las siguientes respuestas: el 5% siempre, la mitad de la población encuestada algunas veces, mientras que el 45% nunca.

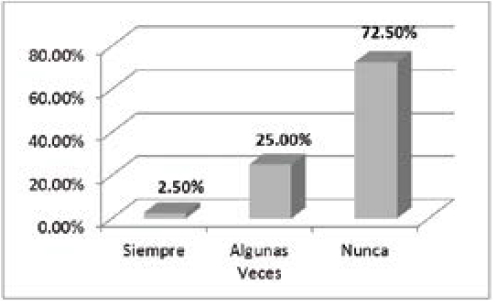

En la pregunta de lagráfica 15 se cuestionó a las estudiantes que si creían que una buena imagen y/o un buen cuerpo es importante para llegar más lejos en lo académico, profesional y social. Se obtuvo un total de 40 respuestas que se ven reflejadas en la gráfica número 15, quedando de la siguiente manera: el 2.50% respondió que siempre, el 25% que algunas veces y, por último, un considerable 72.50% contestó que nunca.

Gráfica 15

¿La imagen es importante para el éxito profesional, social o académico?

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 16

Tiempo que dedicas al arreglo personal

Fuente: Elaboración propia

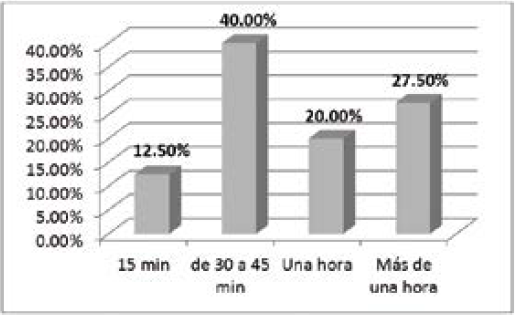

La pregunta expresada en la gráfica 16 contaba con cuatro opciones de respuesta; se pretende observar el tiempo aproximado que tardan las estudiantes de la especialidad de Higiene y Salud en su arreglo personal. Los resultados quedaron de la siguiente manera: el 12.50% respondió que tarda 15 minutos en arreglarse, el 40% que de 30 a 45 minutos, un 20% respondió que una hora y, el 27.50%, que más de una hora.

Gráfica 17

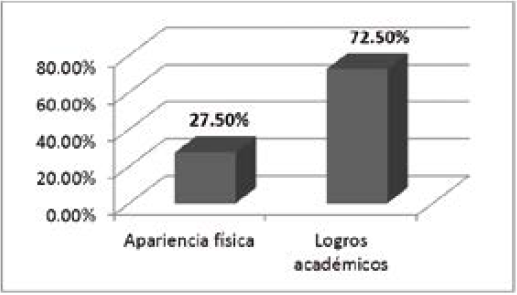

Lo más importante

Fuente: Elaboración propia

Al cuestionarle a las alumnas lo que era más importante para ellas, el 27.50% respondió que lo más importante es su apariencia física, mientras que un alto 72.50% contestó que los logros académicos son más importantes que tener una buena apariencia física (gráfica 17).

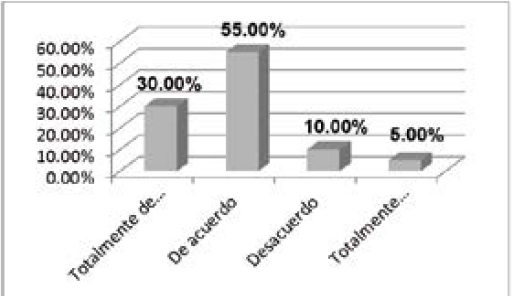

En cuanto a la pregunta si creían que la sociedad exige estándares de belleza cada vez más elevados; como se puede observar en lagráfica 18, el 30% está totalmente de acuerdo de que efectivamente los estándares de belleza cada día son más elevados, el 55% contestó que está de acuerdo, el 10% está en desacuerdo y sólo el 5% se encuentra en total desacuerdo.

Gráfica 18

¿Consideras que la sociedad exige estándares de belleza cada vez más elevados?

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 19

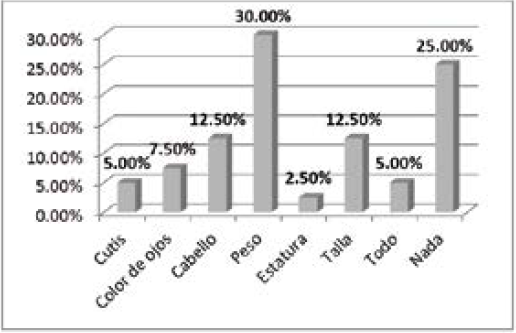

Si pudieras cambiar algún aspecto físico, ¿cuál sería?

Fuente: Elaboración propia

La pregunta correspondiente a la gráfica 19 se dejó con respuesta libre; se obtuvieron las siguientes respuestas: el 5% de las estudiantes respondió que les gustaría cambiar su cutis, el 7.50% su color de ojos, el 12.50% la forma de su cabello o el cabello en sí, el 30% respondió que si pudieran cambiar algo sería su peso, un 2.50% su estatura, otro 12.50% su talla, un 5% contestó que les gustaría cambiar todo en ellas, mientras que el 25% respondió que nada, ya que se sienten bien consigo mismas y aceptan su aspecto físico.

CONCLUSIONES

Respuesta a la pregunta de investigación

¿Cómo afecta la presión social en la imagen corporal de las alumnas de tercer semestre de la Preparatoria Federalizada No.1 Ing. Marte R Gómez turno matutino y cómo repercute en su desempeño académico?

Con los datos recabados de los cuestionarios realizados en la Preparatoria Federalizada No. 1 Ing. Marte R. Gómez en Ciudad Victoria, logramos observar la percepción que tienen para consigo mismas las estudiantes, así como también inconscientes contradicciones que tienen al momento de contestar el instrumento.

Dada toda la información anterior se puede concluir lo siguiente:

Al cuestionarle a las estudiantes que si se sienten bien consigo mismas, un 62.50% contestó que siempre, el 35% algunas veces y sólo el 2.50% nunca. Ello dio como resultado que el 97.50% de las chicas se sienten bien consigo mismas. También se les cuestionó que si se sienten o consideran bellas; un 37.50% y 50% respectivamente respondió que siempre o algunas veces, mientras que el 12.50% que nunca. Esto nos dice que un 87.50% de las chicas encuestadas se consideran bonitas. Estos resultados muestran que las chicas se sienten bellas y hasta cierto grado tienen satisfacción por ellas mismas.

Conforme avanzaban en responder el cuestionario, se percibió que aunque las chicas de nuestro estudio afirman sentirse “bien” consigo mismas y estar “cómodas” con su cuerpo, la realidad es otra. De acuerdo con sus respuestas, el 70% tiene preocupación por su peso.

Existe un alto porcentaje de preocupación sobre el peso por parte de las estudiantes, dado que el 37.50% de las chicas contestaron que siempre les preocupa su peso, el 32.50% que sólo algunas veces, dando un total del 70% que tienen preocupación por su peso, mientras que al 30% nunca les ha llegado a preocupar.

Aquí se relaciona otra pregunta que nos ha ayudado a determinar que el peso es factor influyente en la preocupación o insatisfacción de las chicas, porque al arrojar la pregunta abierta sobre qué es lo que les gustaría cambiar, un 30% respondió que el peso; algunas recalcando que les gustaría pesar menos y a otras más, habiendo siempre insatisfacción con su imagen corporal.

Se puede observar que existe una baja autoestima, la cual provoca que las estudiantes tengan una pobre percepción sobre ellas mismas. Para Guimón (1999) la percepción, evaluación, valoración y vivencia del propio cuerpo está relacionada con la imagen de uno mismo como un todo, con la personalidad y el bienestar psicológico.

Las estudiantes de la preparatoria están conscientes que los estándares de belleza que intentan imponer los medios de comunicación y que demanda la sociedad está muy lejos de la realidad en la que vivimos, y que traen consigo estereotipos falsos o casi difíciles de alcanzar. Pero aun así, llegan a causar preocupación entre las chicas, para esforzarse en tener un cuerpo como lo que, según ellas, la sociedad considera como un “cuerpo aceptable”.

Uno de los puntos de partida de esta investigación era observar si la presión de la sociedad hacia la imagen de la mujer repercute en su desempeño académico. Las estudiantes encuestadas señalaron que no afecta de manera importante en sus estudios, pero pensar en su figura en su percepción de sí mismas puede traer consigo cierto grado de desconcentración en momentos de lectura o estudio.

Para Rodríguez (1997), la insatisfacción de la imagen corporal suele asociarse a síntomas y trastornos depresivos y a una baja autoestima, así como a déficits en habilidades sociales y a una escasa conciencia interoceptiva. De tal forma, que esta insatisfacción puede ser un factor importante que puede afectar el adecuado desempeño académico.

A pesar de tener un gran grado de insatisfacción corporal, de acuerdo con las respuestas, para las chicas son más importantes sus logros académicos que su apariencia física, lo cual es de nuevo una contradicción, ya que a lo largo del cuestionario se pudo observar que le dan gran importancia a su apariencia física y a cómo las ven las personas que se encuentran a su alrededor.

La presión sociocultural hacia la imagen corporal de la mujer afecta en gran medida su autoestima, deformando la imagen que tienen de ellas mismas, logrando con esto falta de confianza e insatisfacción.

La imagen propia, es decir el auto-concepto, se entiende como la percepción que el individuo tiene de sí mismo, basado en sus experiencias con los demás y en las atribuciones de su propia conducta. Involucra componentes sociales, físicos y académicos (Musitu et al., 1997). Al incluir los aspectos académicos, las estudiantes encuestadas parecen no percibir la importancia que la imagen de sí mismas puede estar afectando los procesos de aprendizaje y, por ende, su desempeño y éxito académico.

REFERENCIAS

ASHER, N.S y ASHER, K.C. (1999). “Qualitative methods for an outsider looking in: Lesbian women and body image”, en M. Kopala y L.A. Suzuki (Eds.), Using Qualitative Methods in Psychology, Thousand Oaks, CA, Sage, pp. 135- 144.

BEHAR A, ROSA. (2010). La construcción cultural del cuerpo: El paradigma de los trastornos de la conducta alimentaria. Revista chilena de neuro-psiquiatría, 48 (4), 319-334. https://dx.doi.org/10.4067/S0717-92272010000500007

BANFIELD, S.S. y McCABE, M.P. (2002). “An Evaluation of the Construct of Body Image”, Adolescence, Vol. 37, No, 146, San Diego, CA.

BOURDIEU, P. (1986). “Notas provisionales sobre la percepción social del cuerpo”, Materiales de Sociología Crítica, Madrid, Ed. La Piqueta.

CALAF, M.; LEÓN, M.; HILERIO, C. y RODRÍGUEZ, J. (2005). “Inventario de imagen corporal para féminas adolescentes (IICFA)”, Revista Interamericana de Psicología.

CARRASCO, J. y CALDERERO, J. (2000). Aprendo a investigar en educación, Madrid, Rilap.

CASH, T.F. y PRUZINSKY, T. (1990). Body Images: Development, Deviance and Changes, Nueva York, Guilford Press.

CRUZ, S. y MAGANTO, C. (2003). El test de las siluetas: un estudio exploratorio de la distorsión e insatisfacción con la imagen corporal en adolescentes, Revista del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Psicología /UAB, Año 8, No. 1.

DAVIES, E. y FURNHAM, A. (1986). “Body Satisfaction in Adolescent Girls”, British Journal of Medical Psychology.

FRÍAS, A.M.; LÓPEZ, E.A. y DÍAZ, M.S. (2003). “Predictores de la conducta antisocial juvenil: un modelo ecológico”, Estudios de Psicología.

GÓMEZ PERESMITRÉ, G. (1997). “Alteraciones de la imagen corporal en una muestra de escolares mexicanos preadolescentes”, Revista Mexicana de Psicología.

GONZÁLEZ LOMELÍ, D. (2002). El desempeño académico universitario: variables psicológicas asociadas, Hermosillo, Sonora, PROMEP–UniSon.

GUIMÓN, J. (1999). Los lugares del cuerpo, Barcelona, Paidos.

LATORRE, A.; RINCÓN, D. y ARNAL, J. (2003). Bases metodológicas de la investigación educativa, Barcelona, Ediciones Experiencia.

MALONEY, M.J.; McGUIRE, J.; DANIELS, S.R. y SPECKER, B. (1989). “Dieting Behavior, and Eating Attitudes in Children”, Paediatrics.

MUSITU, G.; GARCÍA, F. y GUTIÉRREZ, M. (1997). AFA: Auto-concepto Forma A, Madrid, Tea Editores.

RODIN, J. (1993). “Cultural and Pshychosocial Determinants of Weight Concerns”, Ann. Intern. Med., 119 (7).

RODRÍGUEZ, M.C. (1997). Anorexia nerviosa e imagen corporal: un estudio comparativo entre anoréxicas y grupos de alto riesgo en la región de Murcia, tesis doctoral no publicada, Murcia, Universidad de Murcia.

SANTROCK, J.W. (2004). Adolescencia. Psicología del desarrollo, España, McGraw Hill.

SCHILDER, P. (1935). The Image and Appearance of the Human Body, Londres, Kegan Paul, Trench Trubner and Co.

SICHEL GARCÍA, D. (2009) “La presión social frente a los jóvenes”. Consultado en línea en http://www.davidandrescoe2.blogspot.mx/2009/05/la-presion-social-frente-los-jove-nes.html

SIKORSKI, J.B. (1996). “Academic Underachievement and School Refusal”, en DiClemente, R.J.; Hansen, W.B. y Ponton, L.E. (Eds.), Handbook of Adolescent Health Risk Behavior, Nueva York y Londres, Plenum Press.

STICE, E. y BEARMAN, S.K. (2001). “Body Image and Eating Disturbances Prospectively Predict Growth in Depressive Symptoms in Adolescent Girls: A Growth Curve Analysis”, Development Psychology, 37.

SOSSA ROJAS, A. (2011). “Análisis desde Michel Foucault referentes al cuerpo, la belleza física y el consumo”, Polis, Santiago, 10 (28), pp. 559-581. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-65682011000100026

TAYLOR, C.B.; SHARPE, T.; SHISSLAK, C.; BRYSON, S.; ESTES, L.S.; GRAY, N.; MCKNIGHT, K.M.; CRAGO, M.; KRAEMER, H.C. y KILLEN, J.D. (1998). “Factors Associated with Weight Concerns in Adolescent Girls”, International Journal of Eating Disorders, 24.

VAQUERO, R.; ALACID, F.; MUYOR, J. y LÓPEZ-MIÑARRO, P. (2013). “Imagen corporal: revisión bibliográfica”, Nutrición Hospitalaria, 28 (1), pp. 27-35. https://dx.doi.org/10.3305/nh.2013.28.1.6016

VIADAS, L. (2009). La belleza femenina, producto de alto riesgo. Presión social y estereotipos: la otra violencia contra las mujeres, México, CIMAC. http://www.cimacnoticias.com.mx/node/43985

Notas de autor