PERSPECTIVA DE GÉNERO ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA DOBLE VULNERABILIDAD

A GENDER PERSPECTIVE ON CLIMATE CHANGE AND THE DUAL VULNERABILITY

PERSPECTIVA DE GÉNERO ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA DOBLE VULNERABILIDAD

Revista Internacional de Ciencias Sociales y Humanidades, SOCIOTAM, vol. XXVI, núm. 2, pp. 137-161, 2016

Universidad Autónoma de Tamaulipas

Resumen:

Este artículo investiga por qué en las prácticas de reducción de riesgos ante desastres, el Gobierno mexicano no toma en cuenta la perspectiva de género. Después de examinar los conceptos de cambio climático, doble vulnerabilidad, género como construcción social y resiliencia, el texto estudia los efectos del cambio climático en México. Un estudio empírico, realizado en la cuenca del río Yautepec, en el centro de México, explora los efectos del cambio climático y la migración socio-ambiental de la población afectada. El estudio combina métodos cuantitativos y cualitativos. Las mujeres y los hombres sufren de manera diferente durante un desastre, debido a una vulnerabilidad social y ambiental distinta. La exclusión social de las mujeres y su falta de acceso al poder aumentan su vulnerabilidad y sus riesgos. Ellas fueron socializadas y asumieron como suyo “ser-para-otros”, lo que aumenta su doble vulnerabilidad durante un desastre.

Los resultados de la investigación muestran que cuando las mujeres y los hombres están debidamente capacitados, aumenta su capacidad de recuperación, incluso después de un evento extremo. En especial, las mujeres son capaces de recuperarse más rápidamente y reconstruir sus redes sociales. Si el Gobierno desarrollara políticas públicas con perspectiva de género, estas mujeres serían capaces de proteger a toda la sociedad, no sólo durante un desastre, sino también en tiempos normales.

Palabras clave: cambio climático, vulnerabilidad social y ambiental, resiliencia, representaciones sociales, reducción de riesgos por desastres.

Abstract:

This article investigates why during practices of disaster risk reduction (DRR) by the Mexican government; the gender perspective is not taken into account. After exploring the concepts of climate change, dual vulnerability, gender as a social construction, and resilience, the text studies the effects of climate change in Mexico. An empirical study conducted in the Yautepec river basin, in the center of the country, explores the impacts of climate change and socio-environmental migration on this population. The study combines quantitative and qualitative methods. Women and men suffer differently during a disaster, due to their distinct social and environmental vulnerability. Social exclusion of women and their lack of power increase their vulnerability and risk. Women were socially identified and assumed their role as ‘being-for–others’ thus increasing their dual vulnerability during a disaster.

The results of this research show that when women and men are properly trained, even after an extreme event, their resilience increases. Particularly, women are able to recover faster by rebuilding their social networks. If the government would develop public policies from a gender perspective, these women would be able to protect the whole society not only during a disaster but also in normal times.

Keywords: Climate change, social and environmental vulnerability, resilience, social representations, disaster risk reduction.

INTRODUCCIÓN

El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC en inglés) publicó primero en septiembre 2013 el Reporte del Grupo de Trabajo 1, sobre los impactos físicos; a fines de marzo 2014 el Reporte del Grupo 2, acerca de la necesidad de adaptación y, en octubre, el Reporte del Grupo 3, sobre las medidas de mitigación ante el cambio climático.

Los resultados de los tres Reportes (IPCC, 2013, 2014a, 2014b) son abrumadores y reportan cambios importantes en todo el planeta, algunos generalizados y otros ya irreversibles. A su tiempo, MunichRe (2016) divulgó los impactos de los desastres en 2015 con 23 000 muertes (en 2014, 7700). Durante las pasadas tres décadas, el número de muertes ascendió a 54 000 y sólo la onda de calor en Paquistán e India causaron 3670 muertes, mientras que en Europa murieron 1250 personas.

UNISDR (2016) integra datos mundiales de desastres de 1995 a 2015 y encuentra que el 90% de los eventos fueron causados por cambios en el clima —inundaciones, huracanes, calores extremos y otros—. La pérdida de vidas humanas ascendió en estas tres décadas a 606 000 muertes, un promedio de 30 000/año y, adicionalmente, 4.1 mil millones (MM) de personas fueron heridas, quedaron sin hogar o requerían de asistencia de emergencia.

Los costos económicos son generalmente subestimados en países en desarrollo (en África se reportó sólo 16.7%), pero se estiman entre 250 y 300 MMUSD. México, ubicado entre dos océanos, con un aumento importante en la temperatura, está altamente expuesto ante el cambio climático, no sólo en las costas por los huracanes, sino también en las montañas por deslizamientos de tierras y, en general, por sequías cada vez más severas y prolongadas. Pero estos datos generales no reflejan las vulnerabilidades particulares por región, género y edad.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN Y OBJETIVO DE ESTUDIO

El presente artículo pregunta:

¿Por qué la política de reducción de riesgos por desastres (DRR en inglés) no ha tomado en cuenta en México la perspectiva de género?

Por lo mismo, el objetivo de este trabajo es analizar las condiciones de vulnerabilidad social y ambiental en México, que producen impactos negativos por eventos hidrometeorológicos cada vez más extremos y sus repercusiones en términos de género.

ALGUNOS ELEMENTOS CONCEPTUALES

¿Qué es el cambio climático?

El cambio climático está relacionado con las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), a partir del uso masivo de hidrocarburos fósiles después de la revolución industrial pero, sobre todo, durante las últimas cinco décadas. El GEI más importante es el bióxido de carbono (CO2), que proviene de la quema masiva de hidrocarburos fósiles, la deforestación y el cambio de uso de suelo forestal a agrícola o urbano. El IPCC (2013) informó que los GEI han aumentado la temperatura del planeta en el último siglo en 0.6°C y han provocado ondas extremas de calor y frío. Durante el siglo XXI se estima un incremento de la temperatura global entre 2 a 6°C, lo que implica cambios irreversibles en el bienestar así como la destrucción de múltiples ecosistemas y sus servicios ambientales.

Cerca de 90% del CO2 que no se asimila por la tierra y las plantas se acumula en las profundidades del mar, donde produce acidificación, que afecta arrecifes coralinos. La energía contenida en los océanos calienta la superficie del mar, el aire encima, la troposfera, así como la tierra. Una temperatura más alta deshiela glaciares, lo que aumenta el nivel del mar.

También puede provocar incendios forestales y sequías prolongadas, con la pérdida de la fertilidad de suelos, su erosión y su desertificación. Se estiman mayores y más severas tempestades, lluvias torrenciales e inundaciones, particularmente en el trópico, donde los países más pobres tienen poca capacidad de mitigar dichos impactos (IPCC, 2012).

Asimismo, se estima un aumento en el nivel del mar, dependiendo del aumento de la temperatura entre 1 y 2.4 m. Si hubiera una desglaciación en Groenlandia y pérdidas importantes en las capas de hielo de la Antártica, el nivel del mar pudiera aumentar varios metros (IPCC, 2013; NOAA, 2016). Se inundarían amplias zonas costeras y se pudieran perder ciudades importantes. En los países pobres, los desastres resultantes destruyen la deficiente infraestructura de salud, educación y de servicios, lo que “afecta desproporcionalmente a mujeres y niñas” (CSW60, 2016).

Doble vulnerabilidad: ambiental y social

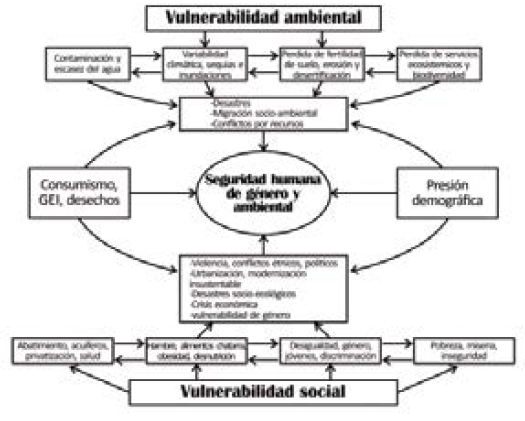

La vulnerabilidad es una predisposición de ser afectada y de contar con poca capacidad para recobrar o adaptarse a las condiciones del deterioro socio-ambiental y de los desastres (gráfica 1).

La vulnerabilidad ambiental está relacionada con las condiciones físicas peligrosas (lechos de ríos, deslizamiento de taludes), cambio climático, pérdida de servicios ecosistémicos, deterioro ambiental, falta y contaminación del agua y suelos erosionados. Estos fenómenos agravan desastres y conflictos por recursos escasos e inducen a la migración ambiental.

La vulnerabilidad social está relacionada con la fragilidad de comunidades, grupos sociales y familias que, por sus altos niveles de marginalidad, desempleo, hambre, discriminación, inseguridad, jóvenes sin trabajo y falta de entrenamiento, no resisten ante los desastres. Las vulnerabilidades se agravan por pobreza, carencia de educación y marginalidad. Incluyen la falta de servicios básicos como agua, salud, educación y alimentos sanos. Muchas mujeres carecen de educación e ingresos propios, y fueron socializadas para cuidar a los demás, aunque sea a costo de su propia vida. Las condiciones de desigualdad agudizan las crisis económicas, la urbanización caótica, la violencia, los accidentes y la inseguridad de género. La migración forzada por desastres (Oswald et al., 2014) puede generar perspectivas de vidas truncadas y mayor pobreza, lo que aumenta los riesgos de ignorancia, violencia, abandono y soledad.

Ambas vulnerabilidades se agudizan por la presión demográfica, el consumismo, las emisiones de GEI y la basura, lo que reduce la seguridad humana, la de género y la ambiental.

Esta doble vulnerabilidad debilita además la resiliencia y limita el acceso a recursos naturales y bienestar. Gobiernos autoritarios no reducen los riesgos para poblaciones expuestas, lo que genera desconfianza en las autoridades. Además, hay un sesgo masculino en los cargos de importancia y hay pocas presidentas municipales y gobernadoras. Estas discriminaciones limitan la agenda de protección a la población y restringen la participación ciudadana. No hay capacitación para las comunidades, barrios y lugares de alto riesgo, y menos aún entrenamientos específicos para mujeres, para que pudieran preventivamente participar en su comunidad o colaborar en la negociación de los conflictos sociales y ambientales. La marginalización se incrementa también a raíz de la ruptura de las redes sociales tradicionales y, muchas veces, se agrava por la represión, cuando comunidades afectadas se organizan para luchar por su supervivencia.

Género: una construcción social

Desde Simone de Beauvoir (1949) se generó una revolución en el pensamiento de la relación entre hombres y mujeres. La discusión se ubicó en el contexto de la cultura y se formuló un replanteamiento crítico en la visión de la construcción social del género de hombres y de mujeres. El feminismo generó un movimiento político que denunció la discriminación y la condición subordinada de las mujeres en todo el mundo. Se cuestionaron las estructuras patriarcales institucionalizadas, incluidos los grupos del poder hegemónico. Se mostró que la división del trabajo estaba basada en actividades específicas vinculadas con la construcción social de género. El estudio crítico de la maternidad descubrió un proceso de naturalización de la identidad femenina, mientras que la maternidad como institución y como experiencia tiene implicaciones múltiples, y efectivamente es muy importante para las mujeres, la sociedad y la relación entre los géneros. Hay un punto central en la maternidad, en ese ser para otros que se conecta con la desigualdad y la vulnerabilidad femenina.

En México, fue Franca Basaglia (1982) quien primero separó la condición de ser-para-otros en la mujer como naturaleza, la mujer como cuerpo-para-otros y la mujer madre-sin-madre como ejes de análisis. Después, Marcela Lagarde (1990) analizó los cautiverios de las mujeres mexicanas y encontró las categorías de madre-esposas, monjas, putas, presas y locas. Estas asignaciones milenarios de roles y la auto-identificación aumentan la doble vulnerabilidad y limitan la resiliencia.

Reducción de riesgos por desastres y creación de resiliencia

Los impactos del cambio climático pueden afectar la vida de personas, en particular las más vulnerables, que incluyen a las mujeres. Impactan en la economía, el bienestar, el entorno sano, la familia, la educación, el empleo y la salud. Los riesgos se relacionan con eventos hidrometeorológicos que se convierten frecuentemente en desastres, por la falta de prevención, entrenamiento y alerta temprana. Además de afectar la vida y los bienes, estos desastres provocan enfermedades por inundaciones, ondas de calor o de frío, escasez y contaminación de agua, deslizamiento de tierras y a causa de contaminantes industriales o domésticos.

Otros problemas de salud están relacionados con los ecosistemas alterados, como la falta de alimentos y los servicios ambientales (agua y aire) contaminados, la pérdida de los remedios naturales y el deterioro de la salud mental, sea por tóxicos, estrés o condiciones socio-ambientales adversas (Imaz et al., 2014). El hoyo del ozono, la deforestación, los incendios forestales y la desertificación afectan el bienestar y la calidad de vida de los habitantes (IPCC, 2014a). Finalmente, se encuentran efectos indirectos como la evacuación o la destrucción de comunidades por desastres, la inmigración a ciudades perdidas, la inundación en zonas costeras y la destrucción de manglares, con la consiguiente pérdida de empleos y alimentos gracias a ecosistemas altamente productivos.

La reducción de riesgos por desastres (DRR en inglés) no sólo reduce los impactos socioeconómicos, sino que prepara a la población ante eventos cada vez más severos. La resiliencia se adquiere cuando una comunidad o una familia es capaz de absorber un desastre, sin perder su capacidad de auto-organización. Al enfrentar la calamidad y poder salir de ella fortalecida y con herramientas nuevas, se capacitan para enfrentar mejor la desavenencia siguiente.

En México, todavía 23 millones de personas cocinan en su hogar con leña, lo que no sólo afecta el entorno natural, sino que hace vulnerables a las mujeres, responsables de la cocina, de sufrir problemas bronco-respiratorios.

La empresa Eknis creó en 2016 una estufa Tekoli, que ahorra 70% de leña y reduce además 95% las emisiones de humo, con efectos positivos en la salud, no sólo de la cocinera, sino muchas veces del bebé que se ubica al lado del fogón. Gracias a este tipo de innovación tecnológica se pueden conservar los bosques, es decir, se logra una mayor resiliencia socio-ambiental que reduce desastres.

IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN MÉXICO Y EN LA CUENCA DEL RÍO YAUTEPEC

Impactos del cambio climático en México

México es un país altamente expuesto al cambio climático. Cenapred (2015) informa que en 2015 se emitieron 108 declaraciones de emergencia para proteger a 1.7 millones de personas en 800 municipios. Entre 2013 y 2015 la dependencia destinó más de 800 millones de pesos para consolidar el Sistema de Monitoreo de Fenómenos y la Red Sísmica Mexicana. Desde 2012, Cenapred reporta, además, que los daños causados por lluvias, sequías y huracanes entre 2000 y 2012 han acumulado pérdidas económicas por 284.351 MM de pesos, lo que es mayor que el presupuesto anual conjunto de las secretarías de Salud, Desarrollo Social y Seguridad Pública.

En 2005, sólo los huracanes Wilma, Stan y Emily provocaron daños por 45.1 MMP en los estados de Quintana Roo, Chiapas, Yucatán y Veracruz (ídem.).

Ello explica además que los impactos por eventos hidrometeorológicos extremos no son iguales en todo el país. Cavazos (2015) insiste además que los desastres interrelacionan factores socioeconómicos y culturales.

La mayoría ha ocurrido en los municipios con índices de alta y muy alta marginalidad en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Tabasco, y 71% de los municipios declarados como zona de desastre, son altamente marginales.

“Los desastres afectan la vida, la propiedad, la infraestructura y los servicios ecosistémicos, de tal forma que la sociedad y los ecosistemas pueden tardar años en repararse debido a la desigualdad en los procesos de recuperación, apoyo gubernamental y género” (Cutter et al., 2012). Asimismo, las vulnerabilidades por falta de escolaridad, de servicios públicos básicos y de una alerta temprana agravan dichos impactos.

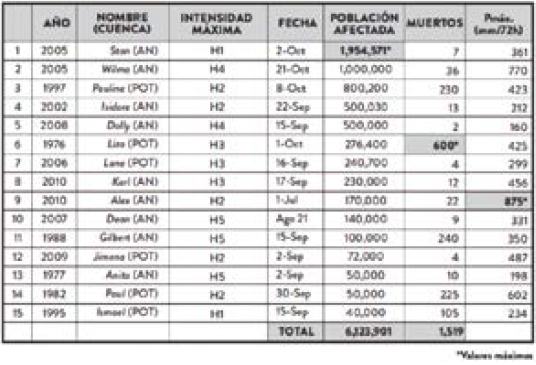

“Durante los 41 años del periodo de interés, México recibió un total de 141 eventos de entrada a tierra, de los cuales más del 60% ocurrieron en la costa occidental y, de forma colectiva, se asociaron a varios millones de afectados, así como a más de mil muertos. Cabe aclarar que el año 2013 se caracterizó por un grave desastre en México asociado a los huracanes Ingrid en el Golfo de México y Manuel en la costa del Pacífico” (Cavazos, 2015:50; véase tabla 1).

Fuente: EM-DAT (en Cavazos, 2015:63). AN: Atlántico Norte; POT: Pacífico Oriental Tropical;

Intensidad: Escala Saffir-Simson.

Farfán et al. (2015) insisten que los ciclones tropicales han afectado a dos millones de personas con más de 1700 muertos, en especial por inundaciones y deslizamientos de tierra. En los casos de mayor impacto, además de pobreza hubo falta de prevención, un manejo institucional deficiente, débil gobernanza y poca transparencia en el manejo de los fondos públicos después del desastre. Dudas existen especialmente en el manejo del Fondo Nacional de Desastres (Fonden). Pero hubo también un mal manejo en heladas, donde los problemas de salud se relacionan con indigentes, niños y personas de la tercera edad en zonas marginadas del país (Cavazos, 2015:100).

El cambio climático representa amenazas serias a México, no sólo por los huracanes más frecuentes y de mayor fuerza que impactan en las zonas costeras, sino también por el aumento de la temperatura y la alteración del ciclo de lluvia, lo que ha provocado sequías severas en nuestro país.

Ante estos eventos extremos, que por la falta de prevención se han convertido en desastres, llama la atención que hay una mayor vulnerabilidad para las mujeres. Diversos estudios en Asia, África y América Latina (Ariyabandu/Fonseka, 2009; Bradshaw/Fordham, 2013; Oswald, 2008) han mostrado que durante múltiples desastres hay un número mayor de mujeres fallecidas.

No obstante, hasta hace poco, la Cruz Roja Internacional y las aseguradoras sólo han reportado los daños totales y el número de muertos, pero sin incluir sexo, edad y etnia. Por otra parte, hay otras agencias, en especial organizaciones no gubernamentales (ONGs), que han convertido a las mujeres en vulnerables, pero han ignorado la vulnerabilidad de los hombres, lo que ha reforzado una visión de mujer-víctima, lo que las ha excluido de la toma de decisiones. Ha impedido además su empoderamiento, ha agudizado su trauma post-desastre y ha limitado su capacidad de resiliencia.

IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA CUENCA DEL RÍO YAUTEPEC

La cuenca del río Yautepec (CRY) se localiza en la parte central de México (gráfica 2) y abarca cuatro municipios en el Estado de México, nueve en Morelos y una parte de Milpa Alta en el Valle Metropolitano de la Ciudad de México (VMCM). La CRY se inicia en el glaciar del Popocatépetl (5452 m) y recibe decenas de afluentes y manantiales del eje neovolcánico. El Popocatépetl limita la cuenca hacia el este y el Chichinautzin (3476 m) hacia el occidente con el VMCM. Otros afluentes se originan en El Tepozteco, la sierra de Juchitlán y el Ajusco.

Estas subcuencas convergen en la llanura de Yautepec y recargan el acuífero de Cuautla-Yautepec. La cuenca tiene una superficie total de 1249 km2 y cuenta con una población de 300 000 personas.

Gráfica 2

Ubicación de la CRY.

Fuente: Autora

La diferencia altitudinal de 4233 m en sólo 27 km genera afluentes veloces y, por la erosión, estas microcuencas se saturan rápidamente durante la época de lluvia y, especialmente, durante un huracán. Estas avenidas1 arrastran rocas, árboles, basura y sedimentos e inundan zonas urbanas cuenca abajo. Aunque históricamente ha sido una cuenca dinámica, el impacto del cambio climático puede percibirse con el incremento de las inundaciones:

-

El 25-8-1985 la CRY subió en promedio 1.65 m, causando muertes y daños en propiedad e infraestructura urbana. Los ancianos no se acordaban de otra inundación en su vida.

-

El 28-9-1998 la CRY subió 2.40 m con daños en propiedad e infraestructura urbana.

-

El 28-9-2003 la CRY causó daños en propiedad e infraestructura urbana y se desbordó el afluyente de Apanquezalco desde El Tepozteco.

-

El 17-8-2010 subió el río 1.10 m e inundó el centro de Yautepec; el 25-8-2010 creció 2.40 m (21 m en la entrada de la cabecera municipal), causando daños en infraestructura urbana, casas y mercado.

-

El 28-8-2011 se generó una inundación en el entronque Apanquetzalco-Yautepec debido a una reconstrucción incorrecta, deforestación y basura en el lecho.

-

El 16-7-2013 se inundó la quinta toma y campos de cultivos. Hubo diversas inundaciones más en 2013 que afectaron la colonia Chile Verde y su escuela.

-

En 2014 hubo cuatro inundaciones menores, debido al desazolve de las presas derivadoras.

-

En 2015 hubo tres inundaciones en Chile Verde, el Centro y cuenca abajo.

Las inundaciones, a partir de 1998, muestran un cambio en la frecuencia, la gravedad y los daños ambientales y económicos en obra pública, productiva y casa habitación. Esto no sólo se relaciona con el cambio climático —lluvias torrenciales, desglaciación del Popocatépetl— sino también con los cambios en el uso de suelo en la montaña, tala y extracción clandestina de tierras en las áreas naturales protegidas, lo que aumentó la erosión de las múltiples microcuencas.

Además, invasiones en la CRY, basura y la falta de ordenamientos urbanos por parte de los municipios de los Altos, generaron mayores daños económicos. Al mismo tiempo, la gente en los Altos, de donde proviene la escorrentía, sufre por sequías, falta de abasto de agua doméstica, deslizamientos y fríos extremos, además de que las erupciones periódicas del Popocatépetl contaminan aire y suelo.

Gracias al entrenamiento de la población, a una sirena que avisa sobre el crecimiento del río y a la alerta temprana por parte de Protección Civil municipal se ha podido evacuar preventivamente a la población expuesta y así salvar vidas.

Las causas de las inundaciones más frecuentes son complejas: cambio en el uso de suelo en los Altos, donde la agricultura y la expansión urbana han transformado el paisaje. La zona metropolitana —Cuautla, Yautepec, Ayala— colinda con la expansión metropolitana de Cuernavaca en Cañón de Lobos y es sólo separada por el área natural Montenegro, que se encuentra bajo fuerte presión antropogénica. La deforestación ha deteriorado 89% de la superficie y la mitad del territorio se dedica ahora a actividades agropecuarias. Se conservan 11% de bosques y selva baja caducifolia originales. Las tierras de riego fueron desarrolladas desde hace miles de años por xochimilcas y tlahuicas, quienes produjeron maíz, algodón, chile, frijol, tomates y otros (Maldonado, 1984; Mentz, 2008) y los españoles las convirtieron para caña de azúcar.

A partir de 1950, con la apertura de la autopista, la clase media ha construido casas de fin de semana y el Gobierno ha promovido parques industriales en tierras altamente fértiles. Estos procesos aceleraron la deforestación, la erosión, la sedimentación y la contaminación, lo que ha aumentado la doble vulnerabilidad de la población.

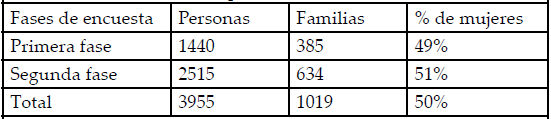

Esta doble vulnerabilidad se estudió a partir de una encuesta que fue aplicada a una muestra al azar.2 Vulnerabilidad social, crisis y deterioro de servicios ambientales han obligado a la población a diversificar sus ocupaciones, pocas veces con un mejoramiento en sus ingresos.

El sector terciario genera 62% del PIB, el secundario un tercio y el agropecuario sólo 4%, aunque emplea 21% de la población. La agricultura de riego aprovecha 95% del agua superficial y 23% de la subterránea, lo que limita el caudal ecológico y priva a personas y actividades productivas del vital líquido y genera conflictos hídricos.

El agua impacta en la vida diaria y la salud por desastres (sequía, inundación), vectores (dengue, chikungunya) y diarreas. En 1992 hubo un brote de cólera y la región es además endémica en cisticercosis.

En la CRY existen condiciones precarias de vida: sólo 13.6% de los habitantes no sufre marginación, mientras que 44.7% viven en condiciones de extrema o alta pobreza. En 27% de hogares encabezados por mujeres, existe pobreza extrema.

La vulnerabilidad ambiental se agrava por las alteraciones naturales y la población la percibe: 79% se preocupa por los cambios ambientales como falta de agua, miedo por inundaciones, pérdidas de cosechas y mal manejo de la basura. Diariamente se generan 1.3 k de desechos sólidos/persona y no hay reciclamiento y composteo, a pesar de que la mitad de los desechos es de origen orgánico.

Asimismo, existe vulnerabilidad de género (Oswald, 2013) que afecta en especial a mujeres, niñas, jóvenes, personas con discapacidad y en edad avanzada. Las mujeres no sólo sufren por discriminación y violencia histórica, sino que muchas de ellas se quejan de una discriminación cuádruple (indígenas, mujeres, migrantes y pobres; Estrada, 2014).

Durante el proceso de migración por erosión en sus tierras y pérdida de cosechas aumenta la vulnerabilidad social, ya que las migrantes son violadas y las niñas frecuentemente víctimas de la trata o explotación sexual. Entre las mujeres que tuvieron que quedarse en el lugar de origen, las tareas nuevas como ser jefa de hogar, responsable del campo y de la educación de los niños y generadora de ingresos, crean a menudo depresiones.

Muchas mujeres utilizan medicamentos para superar las tensiones creadas por esta situación desconocida. Entre estas mujeres vulnerables en comunidades expuestas, incluso eventos no extremos pueden producir muertes pero, sobre todo, pérdidas de sus medios de supervivencia.

No todas las mujeres que enfrentan estos nuevos roles sufren, sino que algunas se empoderan. Asumen además responsabilidades en los servicios públicos locales —escuela, agua, gestión de residuos y transporte público—.

Luchan contra los liderazgos patriarcales locales bien establecidos, generalmente corruptos y desarrollan gestiones transparentes, p.e. en el manejo del agua, lo que no sólo reduce la mortalidad infantil y enfermedades hídricas, sino que aumenta la disponibilidad del agua para casas pobres en las orillas.

Esta participación pública femenina está cambiando la política local tradicional, aunque todavía falta dar pasos hacia la política regional y estatal, con el fin de trabajar junto con la sociedad en la superación de la doble vulnerabilidad y la creación de una mayor resiliencia local.

CONFLICTOS EN LA CRY POR EL CAMBIO CLIM ÁTICO Y LA DOBLE VULNERABILIDAD

El análisis de los impactos del cambio climático en su contexto socio-histórico indica impactos diferenciales por comunidades, grupos sociales y género. En términos de género, la doble vulnerabilidad está profundamente arraigada en las representaciones sociales socialmente construidas, que se reflejan en sistemas de valores, ideas y prácticas. Éstas establecen un orden que facilita a las personas a familiarizarse con el mundo cambiante y a disponer de lo material y lo social.

A la vez,

“permiten que la comunicación entre miembros de una comunidad les provee de un código de intercambio social compartido, donde se clasifican sin ambigüedades aspectos diversos del mundo y de la historia personal o grupal” (Moscovici, 1973:xiii).

El recurso agua es particularmente importante para las mujeres, tanto por las actividades al interior del hogar, como por las repercusiones en salud. El cambio climático no sólo amenaza el abasto seguro del agua en la región estudiada, sino que impacta también en la salud y la producción alimentaria.

La variabilidad climática, pero sobre todo la modernización poco sustentable, han provocado conflictos en la CRY. No son propios de esta cuenca, sino que existen también en otras partes de México. La venta de tierras agropecuarias a compradores urbanos permitió un ingreso a campesinos depauperados. Este recurso se agotó pronto y se privó a muchas familias de un potencial productivo. Como consecuencia, esposos y jóvenes emigraron, dejando en el lugar de origen pobreza, angustia, deterioro natural y abandono, que las remesas que llegan irregularmente tratan de aliviar.

Otro factor es la transformación extrema del paisaje, que provoca pérdidas en los servicios ecosistémicos y aumenta la vulnerabilidad ambiental ante desastres. Un tercer conflicto se relaciona con el cambio en el uso de suelo forestal a agrícola. La siembra masiva de nopal en los Altos ha erosionado las laderas por la alta pendiente y las tierras sembradas en forma de terrazas han contaminado suelos, aire, ríos y acuífero cuenca abajo por el uso masivo de agroquímicos peligrosos.

Un cuarto conflicto se relaciona con el cambio de tierras agrícolas a urbanas y casas de fin de semana. Los campesinos sin tierras tuvieron que buscar trabajo en industrias o servicios, pero la crisis económica ha reducido la demanda laboral local y ha precarizado el empleo. Los y las jóvenes emigraron a ciudades cercanas o a EEUU, generalmente sin mejorar sus capitales humanos. Aun así, la migración está ofreciendo una estrategia de adaptación, capaz de reducir las presiones socioambientales locales.

Un quinto conflicto se relaciona con jóvenes desempleados que entran a bandas criminales locales, con el consiguiente aumento de la inseguridad pública y la siembra de enervantes en los Altos y la Sierra Madre. Por la alta incidencia de delitos sexuales y feminicidios, se declaró en Morelos la Alerta de Violencia de Género. Es precisamente el municipio de Yautepec donde se presenta el mayor número de asesinatos de mujeres y el gobernador Ramírez informó el 8 de marzo de 2016 que “66.7% de los hogares sufren por violencia intrafamiliar”.

Pero la violencia general no es propia de la zona de estudio, sino de muchas partes de México y más de 150 000 asesinatos entre 2006 y 2012 atestiguan los peligros inherentes por el crimen organizado. Este número no ha bajado en el sexenio de Peña Nieto.

Finalmente, un sexto conflicto se presenta en los Altos. La agudización de la crisis ha generado en la CRY no sólo emigración, sino también migración de retorno desde las ciudades cercanas, debido al desempleo, escasez de alimentos, largos viajes al trabajo y falta de servicios sociales.

Todos estos factores sociales estructurales son resultado del modelo neoliberal desarrollado por parte del Gobierno mexicano a partir de 1988. Adicionalmente, el Gobierno de Obama ha expulsado alrededor de 1.3 millones de migrantes indocumentados y varios de ellos han regresado a su lugar de origen (González-Barrera et al., 2013). Sin dinero y sin trabajo, viven ahora del apoyo familiar precario, pero con fuertes tensiones sociales. En especial, los niños nacidos en EEUU no conocen la cultura rural local, ni el sistema escolar mexicano y tardan mucho en adaptarse a las condiciones de precariedad rural en la CRY.

Un séptimo círculo conflictivo está vinculado con la inmigración desde los estados vecinos —Guerrero, Puebla, México, CDMX— donde personas marginales buscan mejorar sus condiciones de vida, escapar de la violencia y los desastres, y encontrar trabajo. Mediante invasiones colectivas, estos inmigrantes ocupan tierras marginales en las orillas de los pueblos o ciudades, destruyen ecosistemas importantes y contaminan las zonas de recarga hídrica. Sus casas, construidas con materiales precarios, se ubican con frecuencia en zonas riesgosas. Durante un desastre hídrico, esos cuchitriles no resisten las avenidas y las personas quedan a veces enterradas bajo aludes de lodo o son arrastradas por las avenidas.

Estos múltiples escenarios de conflicto han aumentado la doble vulnerabilidad de los más pobres, limitado su capacidad de adaptación, deteriorado el entorno natural y generado tensiones en la región.

Los desafíos naturales y sociales se agravan aún más por la alta desigualdad social, expresada en el índice Gini, particularmente severa en los Altos. La CRY es además la región en Morelos con el mayor número de hogares encabezados por mujeres y ante las condiciones socioambientales adversas, ellas representan el grupo de mayor pobreza y marginalidad.

En términos analíticos, la combinación entre aumento de amenazas ambientales, precariedad social, desigualdad y discriminación de las mujeres acrecienta la doble vulnerabilidad. La retroalimentación negativa entre la vulnerabilidad ambiental y la social incrementa los riesgos para los más vulnerables, pero puede producir también anomia social (Durkheim, 1991), malestar personal (Burin et al., 2000), alienación, violencia, conflictos e incertidumbre ante los cambios y riesgos desconocidos e imprevistos.

CONCLUSIÓN

Si las políticas gubernamentales se dirigieran a reducir la doble vulnerabilidad, conciliar pacíficamente los conflictos y crear resiliencia, se pudieran consolidar las habilidades existentes, capacitar a las personas a nivel local para adaptarse y recuperar ambientalmente la cuenca mediante reforestación, manejo de cuenca (GIRH), composteo de productos orgánicos, agricultura verde, así como reciclamiento y manejo de desechos sólidos y líquidos.

Ello reduciría los peligros por contaminación e inundación, generaría suelos para la reforestación y la agricultura orgánica, y produciría trabajo e ingresos en la CRY. La reforestación masiva en la parte superior de esta cuenca facilitaría la infiltración pluvial, reduciría las avenidas torrenciales y la sedimentación en la cuenca baja, además de que se mejoraría la retención de agua en los Altos y la recarga del acuífero.

Apoyadas por energías renovables se podría crear un sistema económico sostenido y sustentable, donde se pudieran promover oportunidades económicas locales.

Los diferentes procesos para recuperar la sustentabilidad aumentaría la capacidad adaptativa local, reduciría la migración e integraría a las mujeres jefas de hogar en los procesos productivos, lo que permitiría consolidar una seguridad integral: seguridad humana, de género y ambiental (Oswald, 2009).

En cuanto a la pregunta inicial de investigación: ¿por qué la política de reducción de riesgos por desastres no ha tomado en cuenta en México la perspectiva de género? se mostró que la representación social “mujer” está cargada con estereotipos —débil, incapaz, dependiente y vulnerable—.

Los sistemas simbólicos construidos forman parte inalienable de la vida colectiva y se han reforzado durante largo tiempo por un ejercicio autoritario del poder, lo que ha agudizado discriminación y vulnerabilidad entre mujeres y niñas.

“La acentuación de estereotipos refleja la selectividad perceptiva, a partir de la cual resulta más apropiado percibir a personas en contextos identitarios y niveles sociales, en lugar de particularizar su identidad personal” (Turner, 1982:26).

Cuando la sociedad y las propias mujeres priorizan el “ser- para-otros” por las relaciones de género dominantes, las mujeres están más severamente expuestas ante situaciones adversas. Después de un desastre, en especial las mujeres, jefas de familia, cuentan con poca o inadecuada ayuda.

“La condición de exclusión social y de menor poder de las mujeres determina una mayor vulnerabilidad” (Salazar, 2010:35).

Redes sociales complejas mantienen vínculos sociales en tiempos normales, pero éstas se rompen durante los desastres, lo que aumenta la vulnerabilidad de mujeres y hombres. Si el Gobierno desarrollara una política pública de protección a las mujeres, se protegería al conjunto de la sociedad, ya que ellas colaboran más después de un desastre.

Por ello, la Unión Europea introdujo “la igualdad en todos los conceptos políticos y las acciones de la sociedad”. Al poner mujeres, adolescentes y niñas en el centro de los procesos de desarrollo, se pudiera beneficiar el conjunto de la sociedad en lo socioeconómico, lo cultural y lo ambiental (gráfica 3).

Al promover, además, la negociación no-violenta de conflictos, se pudiera reducir la violencia en general y la de género en particular, administrar mejor los recursos naturales, reducir los impactos por el cambio climático, crear resiliencia entre la población afectada y promover una transición hacia la sustentabilidad con igualdad, equidad y sustentabilidad.

REFERENCIAS

ARIYABANDU/FONSEKA (2009). ”Do Disasters Discriminate? A Human Security Analysis of the Tsunami Impacts in India, Sri Lanka, and Kashmir Earthquake”, en Brauch et al. (Eds.), Facing Global Environmental Change, Berlín, Springer, pp. 1223-1236.

BASAGLIA, F. (1982). Una Voz. Reflexiones sobre la mujer, Puebla, Universidad Autónoma de Puebla.

BRADSHAW, S. y FORDHAM, M. (2013). Women, Girls and Disasters, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/236656/women-girls-disasters.pdf (15-2-2014).

BURIN, M.; MONCARZ, E. y VELÁZQUEZ, S. (2000). El malestar de las mujeres. La tranquilidad recetada, Barcelona, Paidos.

CAVAZOS, T. (2015). Conviviendo con la naturaleza. El problema de los desastres asociados a fenómenos hidrometeorológicos y climáticos en México, Tijuana, ILCSA S.A. de C.V.C.

CENAPRED (Centro Nacional de Prevención de Desastres) (2012). Informe de Rendición de cuentas 2012, México, Cenapred.

CENAPRED (Centro Nacional de Prevención de Desastres) (2015). Informe de Rendición de cuentas 2015, México, Cenapred.

CSW60 (2016). Violence against Women Increases after Disaster – UN Women, https://www.ghanabusinessnews.com/2016/03/22/violence-against-women-increases-after-disaster-un-women/ (26-3-16).

CUTTER, S.; OSMAN-ELASHA, B.; CAMPBELL, J.; CHEONG, S.-M.; MCCORMICK, S.; PULWARTY, R.; SUPRATID, S. y ZIERVOGEL, G. (2012). “Managing the Risks from Climate Extremes at the Local Level”, en IPCC (Eds.), Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 291-338.

DE BEAUVOIR, S. (1949). Le Deuxième Sexe, París, Gallimar.

ESTRADA, A. (2014). “Forma de pensar de mujeres indígenas migrantes frente a la discriminación social”, en Oswald, Ú.; Serrano, S.E. y Estrada, A. et al. (2014), Vulnerabilidad social y género entre migrantes ambientales, Cuernavaca, CRIM-UNAM, pp. 263-317.

FARFÁN, L.M.; PRIETO, R.; MARTÍNEZ SÁNCHEZ, J.N. y PADILLA, R. (2015). “Ciclones tropicales y su influencia en México”, en Cavazos, T. (Coord.) Conviviendo con la naturaleza. El problema de los desastres asociados a fenómenos hidrometeorológicos y climáticos en México, Tijuana, ILCSA S.A. de C.V.C., pp. 50-79.

GONZÁLEZ-BARRERA, A.; LÓPEZ, M.H.; PASSEL, J.S. y TAYLOR, P. (2013). The Path not Taken: Two Thirds of Legal Mexican Immigrants are not U.S. Citizens, Washington, Pew Hispanic Center.

IMAZ, M.; BLÁZQUEZ, N.; CHAO, V.; CASTAÑEDA, I. y BERISTAIN, A. (Coords.) (2014). Cambio climático, miradas de género, México, UNAM-PUMA, PINCC, CEIICH, CRIM, PNUD.

IPCC (2012). Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation. A Special Report of Working Groups I and II of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge, Cambridge University Press.

IPCC (2013). Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge, Cambridge University Press.

IPCC (2014a). Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge, Cambridge University Press.

IPCC (2014b). Climate Change 2014. Mitigation of Climate Change. Working Group III Contribution to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge, Cambridge University Press.

LAGARDE, M. (1990). Los cautiverios de las mujeres: madre-esposas, monjas, putas, presas y locas, PUEG-UNAM, México.

MALDONADO JMÉNEZ, D. (1984). Cuauhnáhuac y Huaxtepec (Tlahuicas y xochimilcas en el Morelos prehispánico), Cuernavaca, CRIM-UNAM.

MENTZ von, B. (2008). Cuauhnáhuac 1450-1675, México, M.Á. Porrúa.

MOSCOVICI, S. (1973). “Prefacio”, en Herzlich (Ed.), Health and Illnesses: A Social-Psychology, Londres, Polity Press.

MUNICHRE (2016). “Natural Catastrophes 2015”, http://www.munichre.com/site/corporate/get/params_E-1254966961_Dattachment/1130647/Munich--Re-Overview-Natural-catastrophes-2015.pdf (6-4-2016).

NOAA (2016). NOAA Digital Coast Sea Level Rise and Coastal Flooding Impacts Viewer https://catalog.data.gov/data-set/noaa-digital-coast-sea-level-rise-and-coastal-flood-ing-impacts-viewer (5-1-16).

OSWALD, Ú. (2008). Gender and Disasters, Bonn, UNU-EHS.

OSWALD, Ú. (2009). “A Huge Gender Security Approach. Towards Human, Gender and Environmental Security”, en Brauch, H.G. et al. (Eds.), Facing Global Environmental Change. Environmental, Human, Energy, Food, Health, and Water Security Concepts, Heidelberg, Springer-Verlag, pp. 1165-1190.

OSWALD, Ú. (2013). “Seguridad de género”, en Flores, F. (Coord.), Representaciones sociales y contextos de investigación con perspectiva de género, Cuernavaca, CRIM-UNAM, pp. 225-256.

OSWALD, Ú. (2013a). “Dual Vulnerability among Female Household Heads”, Acta Colombiana de Psicología, 16(2), pp. 19-30.

OSWALD, Ú.; SERRANO, S.E. y ESTRADA, A. et al. (2014). Vulnerabilidad social y género entre migrantes ambientales, Cuernavaca, CRIM-UNAM.

SALAZAR R. (2010). Estrategias comunitarias y de género para la adaptación y mitigación del cambio climático en el marco de la COP 16, México, INDESOL.

TURNER, J.C. (1982). “Towards a Cognitive Re-Definition of the Social Group”, en Tajfel, H. (Ed.), Social Identity and Intergroup Relations, Cambridge, CUP.

UNDP (2013). Human Development Report 2013, Nueva York, UNDP.

UNISDR (2016). The Human Cost of Weather Related Disasters 1995-2015, Ginebra, UNISDR.

Notas

Fuente: Estudios Empíricos, CRIM-UNAM.

Notas de autor