Marginación y cambio de cobertura y uso del suelo de la zona metropolitana de Chihuahua

Marginalization and change in coverage and land use in the metropolitan area of Chihuahua

Marginación y cambio de cobertura y uso del suelo de la zona metropolitana de Chihuahua

Investigación y Ciencia, vol. 24, núm. 67, pp. 38-45, 2016

Universidad Autónoma de Aguascalientes

Recepción: 24 Abril 2015

Aprobación: 14 Diciembre 2015

Resumen: En el marco de la dinámica de las fuerzas centrales y periféricas que generan el crecimiento y el ciclo de vida urbano se evalúa el grado de marginación y el cambio de cobertura y uso del suelo del área de influencia de las tres localidades urbanas que conforman la zona metropolitana de Chihuahua, en el periodo comprendido desde 2000 hasta 2010. Los cambios más importantes y evidentes del análisis del cambio de cobertura y uso del suelo y vegetación, se presentaron en la clase de asentamientos humanos con una tasa de cambio de 71.93%, lo que equivale a 11,912.92 ha. El grado de marginación determinó que no hay población que resida en áreas geoestadísticas básicas con grandes privaciones en salud, educación, vivienda y bienes. De las 252 áreas geoestadísticas básicas que se incrementaron durante el periodo de estudio, todas se clasifican en bajo o muy bajo grado de marginación y se extienden principalmente sobre suelo agrícola y comunidades de matorral.

Palabras clave: grado de marginación, uso de suelo, zona metropolitana, marginación urbana, AGEB urbano.

Abstract: With reference to the dynamics of the central and peripheral forces that generate growth and urban life cycle, and evaluation was made of the level of poverty and the change in coverage and land use in the area of influence of the three urban localities that that make up the metropolitan area of Chihuahua, from the period 2000 to 2010. The most important changes in coverage and land use and vegetation occurred in class settlements with a rate of 71.93%, which is equivalent to 11,912.92 ha. The degree of marginalization determined that no population resides in basic geostatic areas with great deprivations in health, education, housing and consumer goods. Of the 252 basic geostatic areas that increased during the study period, all are classified as having a low or very low degree of marginalization and they extend principally over agricultural land and scrub communities. INTRODUCCIÓN

Keywords: degree of marginalization, land use, metropolitan area, urban marginalization, urban AGEB, Aguascalientes.

INTRODUCCIÓN

Existen razones para pensar que el planeta en que vivimos está dominado por el hombre y determinar que la alteración de la tierra por la acción humana es considerable y creciente (Vitousek et al., 1997). La concentración de la población provoca desequilibrios sociales y territoriales entre los que destacan problemas de marginalidad, desigualdad y desequilibrios regionales. Cuando no existe un crecimiento ordenado de la ciudad se presentan dificultades en la administración de servicios públicos, manejo de desechos, transporte y vialidad, seguridad y justicia, mezcla y superposición desordenada de usos, exposición a riesgos naturales, despilfarro de recursos territoriales y degradación ambiental (Moreno Pérez, 2010). Con el paso del tiempo, las ciudades han tenido denominaciones distintas dependiendo del tamaño y las características sociopolíticas.

Dentro de los ejemplos más importantes de crecimiento y expansión de la ciudad tenemos: suburbanización (Montosa Muñoz y Corpas Alba, 2005; Gámez Basten, 2006; García López, 2008) y metropolización (Negrete y Salazar, 1986; Bazant, 2001; De Mattos, 2001; Gámez Basten, 2006; Moreno Pérez, 2010). Puede pensarse que estos fenómenos de expresión territorial representan un mecanismo de progreso para la población que ocupa ese espacio al transitar de una sociedad rural a una eminentemente urbana. Sin embargo, presentan signos y síntomas de una expansión sin desarrollo, donde estos conglomerados urbanos, cada vez más grandes, dan pie a importantes desigualdades sociales y económicas (Gámez Basten, 2006).

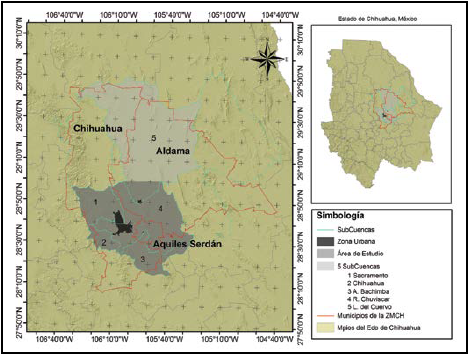

En México, ha surgido la denominación de zona metropolitana para aquellas ciudades que contienen en el espacio urbano dos o más municipios. Bajo esta clasificación se encuentran 59 zonas urbanas; dentro de ellas, la zona metropolitana de Chihuahua (ZMCH), formada por tres municipios: Chihuahua, Aquiles Serdán y Aldama (INEGI, 2010). Por otra parte, los análisis de los cambios que ocurren en la vegetación a través del tiempo y del espacio se realizan para entender cómo operan los procesos de regeneración, sucesión o degradación de los ecosistemas (Forman, 1995; Vitousek et al., 1997). Alrededor del mundo se han llevado a cabo estudios de este tipo empleando diferentes técnicas y metodologías (Mas et al., 2009; Camacho Olmedo et al., 2010; Evangelista Oliva et al., 2010; Guan et al., 2011; Hong et al., 2011; Mas y Flamenco Sandoval, 2011; Yang et al., 2012; Chen et al., 2013) con diferentes enfoques, ya se trate de enfatizar el aspecto forestal, agrícola o urbano.

El cambio de uso de suelo urbano se describe comúnmente como el incremento al suelo urbano existente y proporciona indicadores del crecimiento y rapidez de una ciudad (Seto et al., 2002). Es importante orientar la ocupación del suelo con el objetivo de encontrar un balance entre el medio ambiente natural y el construido por el hombre (Hass y Ban, 2014; Congedo y Macchi, 2015). Por tanto, el objetivo de la investigación fue evaluar el grado de marginación y el cambio de cobertura y uso de suelo del área de influencia de las tres localidades urbanas que conforman la zona metropolitana de Chihuahua, en el periodo comprendido desde 2000 hasta 2010. Y pretende dar respuesta a las preguntas: ¿Cuál es el potencial de cambio y cuál es el potencial de transición de la cobertura y uso de suelo en la zona metropolitana de Chihuahua? y ¿Es el crecimiento urbano en condición de marginación el causante del cambio de cobertura y uso de suelo en la zona metropolitana de Chihuahua?

MATERIALES Y MÉTODOS

Este estudio tiene como objetivo determinar el cambio de cobertura y uso de suelo que se ha dado entre los años 2000 y 2010 y relacionarlo con el grado de marginación presente en el mismo periodo, considera como área de estudio la zona metropolitana de Chihuahua (Figura 1). Para medir el grado de marginación urbana para el año 2000 se utilizó la metodología propuesta por el Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2000), así como la respectiva al año 2010 (CONAPO, 2010). Sin embargo, se utilizaron solo los parámetros mínimos y máximos de la zona metropolitana de Chihuahua; para ello, primero se homogeneizaron los 10 indicadores en categorías de: salud, educación, vivienda y disponibilidad de bienes.

Figura 1.

Zona metropolitana de Chihuahua.

Elaboración propia con datos del INEGI.

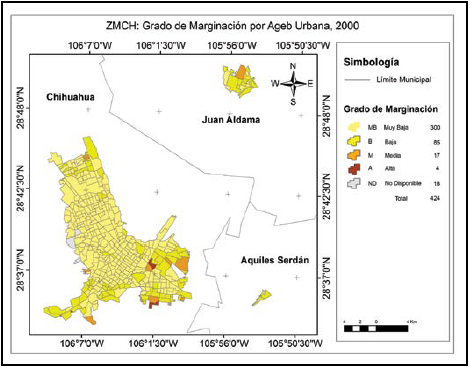

Con ellos se calcularon el Índice de Marginación Urbana para los años 2000 y 2010, calculados todos ellos a nivel de desagregación de área geoestadística básica (AGEB) y con los datos de los censos de población y vivienda de los años 2000 y 2010. Para el año 2000 la base de datos contemplaba 424 AGEB y para el 2010, 676 AGEB . Una vez calculado el índice de marginación para cada AGEB se categorizó en cinco niveles: muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo. Se procedió a realizar un mapa temático con los distintos niveles de marginación para las tres localidades y se presentaron los resultados por AGEB, población y vivienda.

En la determinación del cambio de cobertura y uso de suelo se utilizaron dos imágenes satelitales correspondiente a los años 2000 y 2010, ambas de la zona de estudio. Para el análisis de los datos se utilizaron programas convencionales como Office 2007 y para la información censal se usó el Sistema para la Consulta de Información Censal (SCINCE) correspondiente a los años 2000 y 2010.

En el análisis geoespacial fue empleado Arcmap de ArcGis 9.0. Las imágenes satelitales fueron tratadas con métodos estándar de acuerdo a los requerimientos que sugiere Chuvieco Salinero (2000) para el análisis de cambio de cobertura y uso de suelo.

Como procedimiento base, las bandas de Landsat TM fueron sobrepuestas entre sí para lograr una conjunción de ellas en una sola imagen (Chuvieco Salinero, 2002). Por último, para comparar la serie de tiempo y determinar los cambios (ganancias o pérdidas) para cada tipo de cobertura en los periodos evaluados, se calculó la tasa de cambios de la cuenca utilizando la fórmula de interés compuesto (Puyravaud, 2003).

RESULTADOS

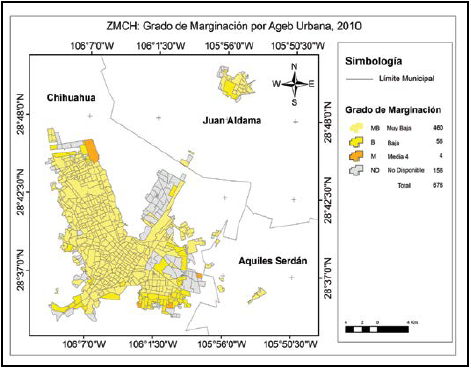

Una vez calculado el índice de marginación por AGEB, se encontraron los siguientes resultados: para el año 2000, 70.75% de los AGEB se encontraba en niveles muy bajos de marginación, 20.05% en bajo y 4.01% en nivel medio, solo 0.94% en niveles altos; por lo que en el nivel muy alto de marginación no se encontró ningún AGEB (Figura 2).

En cuanto a las viviendas, 99.75% de estas estaban en niveles de marginación muy bajo y bajo; el mismo porcentaje de población estaba en esos niveles de marginación (Tabla 1). En términos absolutos, esto significa que de las 424 AGEB urbanas registradas en el censo del año 2000 para

Figura 2.

En el año 2000 ningún AGEB se encontró en el nivel muy alto de marginación.

Elaboración propia con datos del INEGI.

la ZMCH, ningún AGEB presenta un grado muy alto de marginación y cuatro registran alta marginación.

En lo concerniente al año 2010 se aprecia que no existen AGEB con grado de marginación alta o muy alta, 76.33% tiene niveles que corresponden a baja o muy baja (Figura 3). De igual manera, la población residente que vive en AGEB con bajo o muy bajo nivel de marginación es de 830,649, que representa 99.48%; asimismo, el número de viviendas con baja y muy baja marginación representa 99.52% (Tabla 2).

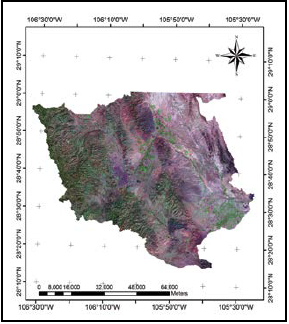

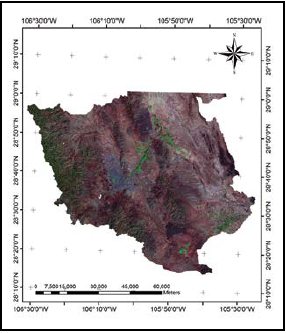

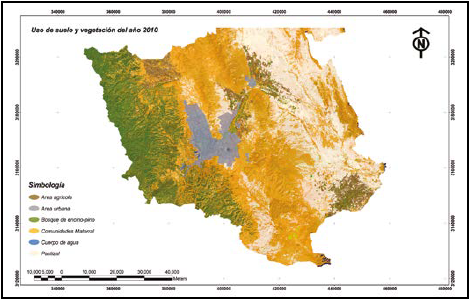

Los resultados en el cambio de cobertura y uso de suelo se representan en las Figuras 4 y 5, dichos mapas muestran las características de las condiciones de uso de suelo y vegetación en 2000 y las mismas condiciones con ligeros cambios espaciales para la imagen de 2010.

Figura 3.

En el año 2010, 76.33% de las AGEB se encontraban en niveles de marginación baja o muy baja.

Figura 4.

Condiciones de uso de suelo y vegetación en el año 2000.

Figura 5.

Condiciones de uso de suelo y vegetación con ligeros cambios espaciales en el año 2010.

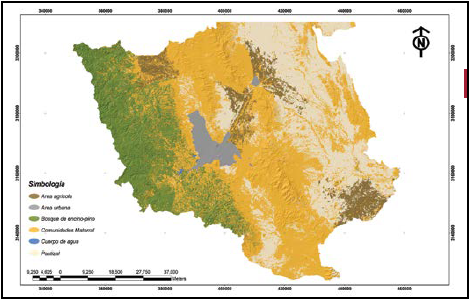

Las clases identificadas fueron: Agricultura de riego y temporal (Art), Asentamientos humanos (Ah), Bosques de encino-pino (Bqp), Comunidades de Matorral (Cm), Cuerpos de agua (Ca) y Comunidades de pastizal (Cp). Se observa, además, la distribución de la vegetación presente según se clasificó para los años 2000 y 2010, respectivamente, misma que se encuentra definida por el gradiente orográfico de la cuenca, y determinada por factores climáticos que influyen en la distribución espacial de la vegetación (Figuras 6 y 7).

Figura 6.

Distribución de la vegetación en el año 2000.

Figura 7.

Distribución de la vegetación en el año 2010

La Tabla 3 presenta las proporciones que representaban los tipos de cobertura y usos de suelo en el total de la superficie de la zona de estudio para los años 2000 y 2010. Destacan en la proporción las comunidades de matorral con 270,815.45 ha, las cuales representan 46.84% del área de estudio, seguidas de las comunidades de pastizal con 150,575.63 ha y 25.84%. La agricultura de riego y temporal solo contaba con 34,857.75 ha, que aproximadamente equivale a 5.98%.

Los asentamientos humanos o áreas urbanas ocupaban 16,561.99 ha y dicha clase está representada principalmente por la ciudad de Chihuahua como el principal polo de desarrollo en la cuenca. En los resultados de 2010 se observa claramente que siguen el mismo comportamiento de 2000 con respecto al porcentaje en su distribución; sin embargo, se observa una disminución en todas las categorías establecidas, excepto en la de los asentamientos humanos, la cual presenta un incremento de 11,912.92 ha.

Las clases Agricultura de riego y temporal, Comunidades de matorral, Comunidades de pastizal y Bosque de encino-pino presentaron una tasa de cambio de -2.64, -2.34, -2.72 y -0.51, respectivamente (Tabla 4). Los cambios más importantes y evidentes se presentaron en la clase de asentamientos humanos con una tasa de cambio de 71.93%, lo que equivale a 11,912.92 ha.

DISCUSIÓN

En estudios relacionados para la obtención del grado de marginación en el caso del año 2000 no existe un referente a nivel metropolitano para compararlo con los índices elaborados por el CONAPO, ya que

Elaboración propia.

Elaboración propia.

en ese entonces Chihuahua no era considerada zona metropolitana y se elaboró únicamente para la ciudad de Chihuahua. Sin embargo, para este estudio se tomaron en cuenta 424 AGEB para la ZMCH para el año 2000, mientras que en el estudio de CONAPO se tomaron en cuenta 34,061 de las localidades urbanas más importantes del país. Aun así, se conserva la misma tendencia y en ambas evaluaciones se coincide en que la mayoría de las AGEB se clasifican en las categorías de baja y muy baja marginación.

Con respecto al año 2010, el CONAPO elaboró el grado de marginación urbana por AGEB considerando un total de 56,195 AGEB urbanas de toda la República Mexicana, lo que contrasta con las 676 que se consideraron para la ZMCH. Para este caso en la evaluación del CONAPO también se determinaron AGEB en las categorías de alta y muy alta marginación, 30 AGEB para la clasificación de alta marginación y 18 en la categoría de muy alta marginación. En ambas evaluaciones se coincide también con que la mayoría de las AGEB se clasifican en las categorías de baja y muy baja marginación.

En cuanto al cambio de cobertura y uso de suelo, se coincide con estudios previos en los que se demostró que las imágenes empleadas del sensor multiespectral Landsat TM5 permiten determinar con buena precisión el uso de suelo y vegetación de determinada región (Ashraf et al., 2008; Pinedo Álvarez, 2008). La pérdida de tierra agrícola que presenta este estudio coincide con un estudio realizado en el estado de Guanajuato en el cual se obtuvo como principal resultado una tendencia a la disminución del área agrícola como consecuencia del crecimiento urbano (García et al., 2002). En el contexto del cambio de cobertura y uso de suelo y el crecimiento urbano, autores como Hass y Ban (2014) y Congedo y Macchi (2015), coinciden con este estudio en el sentido de que se debe crecer de forma equilibrada, al involucrar una distribución territorial de la población y un uso sustentable de los recursos naturales que minimice los desequilibrios sociales y territoriales que provoca la concentración de la población.

CONCLUSIONES

Se puede decir que en la zona metropolitana de Chihuahua los niveles de marginación no crecieron; por el contrario, se redujeron de forma no significativa durante el periodo de estudio. Para el cambio en el uso de suelo, el más importante y evidente se presentó en el de uso para asentamientos humanos con una tasa de cambio de 71.93%, lo que corresponde a 11,912.92 ha. Estos datos concuerdan con los registrados por el INEGI, que reporta una condición en 2000 de 675,330 habitantes para la zona metropolitana de Chihuahua y aumentó para el año 2010 a 852,533 habitantes. Esto ha impactado fuertemente en el aumento de la mancha urbana, provocado por la construcción de fraccionamientos en tierras ejidales y pastizales abiertos.

El incremento de las 252 AGEB urbanas durante el periodo de estudio conservó la misma tendencia en el grado de marginación, tomando en cuenta que en el año 2000 se reportaron 99.75% de las viviendas en las categorías de baja y muy baja marginación y 99.52% para el 2010 en la misma categoría de marginación y se extendieron principalmente sobre suelo agrícola y comunidades de matorral. Lo anterior permite determinar que no es el crecimiento en situación de marginación el causante del cambio de cobertura y uso de suelo en la zona metropolitana de Chihuahua.

LITERATURA CITADA

ASHRAF, M. et al. Some prospective strategies for improving crop salt tolerance. Advances in Agronomy, 97(2008): 45-110, 2008.

BAZANT S., J. Periferias urbanas: Expansión urbana incontrolada de bajos ingresos y su impacto en el medio ambiente. D. F., México: Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, 268 pp., 2001.

CAMACHO OLMEDO, M. T. et al. Modelos geomáticos aplicados a la simulación de cambios de usos del suelo. Evaluación del potencial de cambio. En J. Ojeda et al. (Eds.), Tecnologías de la información geográfica: La información geográfica al servicio de los ciudadanos (658-678). Sevilla, España: Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 2010.

CHEN, X. et al. Evaluation of Spatiotemporal Dynamics of Simulated Land Use/Cover in China Using a Probabilistic Cellular Automata-Markov Model. Pedosphere, 23(2): 243-255, 2013.

CHUVIECO SALINERO, E. Fundamentos de teledetección espacial. 3 ed. España: Rialp. 568 pp., 2000.

CHUVIECO SALINERO, E. Teledetección ambiental. La observación de la Tierra desde el Espacio. España: Ediciones Ariel. 586 pp., 2002.

CONGEDO, L. y MACCHI, S. The demographic dimension of climate change vulnerability: exploring the relation between population growth and urban sprawl in Dar es Salaam. Current Opinion in Environmental Sustainability, 13(April 2015): 1-10, 2015.

DE MATTOS, C. A. Movimientos del capital y expansión metropolitana en las economías emergentes latinoamericanas. Revista de Estudios Regionales, mayo-agosto(60): 15-43, 2001.

EVANGELISTA OLIVA, V. et al. Patrones espaciales de cambio de cobertura y uso del suelo en el área cafetalera de la sierra norte de Puebla. Investigaciones Geográficas, 23-38, 2010.

FORMAN, R. T. T. Some general principles of landscape and regional ecology. Landscape Ecology, 10(3): 133-142, 1995.

GÁMEZ BASTEN, V. Ciudad y periferia metropolitana en transición. Diseño urbano y Paisaje, 3(9): 1-38, 2006.

GARCIA, N. H. et al. Uso de sensores remotos y SIG para determinar los cambios en el uso de suelo agrícola de 1970 a 1997 en el estado de Guanajuato. Investigaciones Geográficas, Boletín del Instituto de Geografía UNAM, 47, 92-112, 2002.

GARCÍA LÓPEZ, M. Á. Quince años de suburbanización en la Barcelona metropolitana, ¿se está dispersando la población? Investigaciones Económicas, XXXII(1): 53-86, 2008.

GUAN, D. et al. Modeling urban land use change by the integration of cellular automaton and Markov model. Ecological Modelling, 222(20-22): 3761-3772, 2011.

HASS, J. y BAN, Y. Urban growth and environmental impacts in Jing-Jin-Ji, the Yangtze, River Delta and the Pearl River Delta. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 30(2014): 42-55, 2014.

HONG, Z. et al. Analysis of Land Use Dynamic Change and Its Impact on the Water Environment in Yunnan Plateau Lake Area-A Case Study of the Dianchi Lake Drainage Area. Procedia Environmental Sciences, 10, 2709-2717, 2011.

MAS, J. F. et al. La evaluación de los cambios de cobertura/uso del suelo en la República Mexicana. Investigación Ambiental, 1(1): 23-39, 2009.

MAS, J. F. y FLAMENCO SANDOVAL, A. Modelación de los cambios de coberturas/uso del suelo en una región tropical de México. Geotrópico, 5(1): 1-24, 2011.

MONTOSA MUÑOZ, J. y CORPAS ALBA, J. Las transformaciones sociales y físicas por suburbanización: el caso del rincón de la victoria (Málaga). Geographicalia, 46, 21-33, 2005.

MORENO PÉREZ, S. Los resultados de los fondos metropolitanos de México. Documento de Trabajo, núm. 87. D. F., México: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, 2010.

NEGRETE, M. E. y SALAZAR, H. Zonas metropolitanas en México, 1980. Estudios Demográficos y Urbanos, 1(1): 97-124, 1986.

PINEDO ÁLVAREZ, A. Modelación de atributos de bosques templados con Landsat TM y SPOT HRV e índice de sitio como indicador de productividad. Tesis de Doctorado. México: Universidad Autónoma de Chihuahua, 2008.

PUYRAVAUD, J. P. Standardizing the calculation of the annual rate of deforestation. Forest Ecology and Management, 177(1-3): 593-596, 2003.

SETO, K. C. et al. Monitoring land-use change in the Pearl River Delta using Landsat TM. International Journal of Remote Sensing, 23(10): 1985-2004, 2002.

VITOUSEK, P. M. et al. Human Domination of Earth’s Ecosystems. Science, 277(5325): 494-499, 1997.

YANG, X. et al. A spatiotemporal model of land use change based on ant colony optimization, Markov chain and cellular automata. Ecological Modelling, 233, 11-19, 2012.

CONAPO (CONSEJO NACIONAL DE POBLACIÓN). Índice de marginación urbana 2010. 2010. Recuperado en marzo de 2015, de http://www.coespo.yucatan.gob.mx/general/ urbana_01_AGEB.pdf

CONAPO (CONSEJO NACIONAL DE POBLACIÓN) . Metodología de estimación del índice de marginación urbana 2000. Anexo B. 2000. Recuperado en marzo de 2015, de http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/indices_margina/Migra2/margina_urb/AnexoB.pdf

INEGI (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA). Anuario de estadísticas por entidad federativa 2010. 2010. Recuperado en marzo de 2015, de http://www.inegi.gob. mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/ integracion/pais/aepef/2010/Aepef2010.pdf