Artículos

Dimensiones y tendencias en la participación política en México después de la alternancia (2001-2013)

Dimensions and trends in political participation in Mexico after the alternation in power (2001-2013).

Dimensiones y tendencias en la participación política en México después de la alternancia (2001-2013)

Espacios Públicos, vol. 20, núm. 49, pp. 1-32, 2017

Universidad Autónoma del Estado de México

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional.

Recepción: 24 Octubre 2016

Aprobación: 15 Febrero 2017

Resumen: Este artículo examina las tendencias en diversas dimensiones de la participación política de los ciudadanos mexicanos, durante el periodo de 2001 a 2013. Aunque México experimentó un proceso de cambio político-electoral a gran escala, el cual se intensificó durante los años noventa, esto no necesariamente ayudó a incrementar los niveles de participación política entre la población en los años posteriores. El análisis se basa en datos de encuestas de opinión pública del Barómetro de las Américas (LAPOP), las Encuestas Nacionales sobre Cultura Política y Practicas Ciudadanas (ENCUP) de la SEGOB y la Encuesta Nacional sobre Calidad de la Ciudadanía (ENCC), 2013 del IFE. Los resultados muestran que los niveles de involucramiento político de los mexicanos, a poco más de una década de la alternancia en el gobierno experimentada en el 2000, son todavía bajos.

Palabras clave: Democracia, Participación política, Ciudadanía, América Latina, México.

Abstract: This paper examines trends in a number of dimensions of Mexican citizens‟ political participation during the 2001 to 2012 period. Although Mexico experienced a large-scale process of political and electoral change, which intensified during the 1990s, this has not necessarily helped to increase the levels of political involvement among people in the years thereafter. The analysis draws on public opinion survey data from the Americas Barometer (LAPOP), the National Survey on Political Culture and Citizen Practices (ENCUP) from 2001 to 2012, and the National Surveys on the Quality of Citizenship (ENCC) by the IFE. The results show that Mexicans levels of political participation, little more than a decade ago after power rotation in Government occurred in 2000, are still low.

Keywords: Democracy, political participation, citizenship, Latin America, México.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo revisa las tendencias en la participación política en México durante la etapa posterior a la alternancia en el gobierno federal experimentada en 2000, así como, en perspectiva comparada con otros países de América Latina. El artículo está divido en cuatro apartados. En primer lugar se define el concepto de participación política; posteriormente se revisan las teorías de la democracia participativa y la democracia elitista representativa; después se realiza un análisis descriptivo longitudinal de las tendencias en las formas de participación política, tanto convencionales como no convencionales, para el caso mexicano, y se finaliza con un apartado de conclusiones. El análisis se realizó por medio de datos obtenidos de las Encuestas Nacionales Sobre Cultura Política y Practicas Ciudadanas de 2001 a 2012 (ENCUP en lo sucesivo) y la Encuesta Nacional sobre Calidad de la Ciudadanía (ENCC en adelante), 2013 del Instituto Federal Electoral (IFE), así como del Barómetro de las Américas del Latin American Public Opinion Project (LAPOP) con el objetivo de ofrecer una perspectiva comparada con otros países de América Latina.

PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y DEMOCRACIA

Como todo concepto en ciencias sociales, la participación política es un concepto complejo, multidimensional y difícil de definir, debido a que incluye un amplio rango de acciones que los ciudadanos llevan a cabo de manera individual o colectiva. Verba, Schlozman, y Brady (1995: 38) la definen como: “la actividad que tiene como intención o el efecto de influir en la acción gubernamental – ya sea directamente, afectando la hechura o la formulación de políticas públicas o indirectamente, afectando la selección de la gente que hace esas políticas”. Para Huntington y Nelson (1976: 3) la participación política es “la actividad de los ciudadanos privados diseñada para influir en la toma de decisiones de gobierno”. Por su parte, Pasquino (1995: 180) la define como “aquel conjunto de actos y de actitudes dirigidos a influir de manera más o menos directa y más o menos legal sobre las decisiones de los detentadores del poder en el sistema político o en cada una de las organizaciones políticas, así como en su misma selección, con vistas a conservar o modificar la estructura (y por lo tanto los valores) del sistema de intereses dominante”. La participación política es importante debido a que permite establecer vínculos de cooperación, control y rendición de cuentas entre los ciudadanos y las élites políticas. Asimismo, organismos internacionales como el BM sostienen que la “participación de los ciudadanos y las organizaciones de ciudadanos en el debate sobre políticas públicas, o en la prestación de los servicios públicos y la gestión de los bienes públicos, es un factor crítico en la elaboración de las políticas y acciones de desarrollo que respondan a las necesidades y aspiraciones de las personas”.1 Sin embargo, existen al menos dos aproximaciones teórico-normativas contradictorias sobre la participación ciudadana en las democracias contemporáneas: las teorías elitistas de la democracia representativa y las teorías de la democracia participativa.

PERSPECTIVAS NORMATIVAS

El modelo de democracia liberal representativa y las teorías elitista y racionalista de la política

El modelo de la democracia representativa tiene como sustento teórico diversas perspectivas tanto empíricas como normativas, entre las que se destacan dos: la teoría elitista de la democracia y la teoría de la elección racional. De acuerdo con uno de los principales teóricos elitistas (Schumpeter, 1943), la democracia es un sistema que se caracteriza por la competencia entre las élites políticas por el voto de los ciudadanos en los procesos electorales, esta competencia es lo que garantiza que los políticos y hacedores de políticas públicas tomen decisiones que intentan satisfacer a los intereses de los electores, con el fin de buscar ser electos o reelectos, ya que de lo contrario pueden ser removidos de su cargo en la siguiente elección. En lugar de la gestión directa de la cosa pública, el papel de los ciudadanos bajo este modelo es elegir representantes políticos a los cuales les delegan la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas durante un período determinado (Anduiza y Bosh, 2004). Así, el modelo de democracia representativa se asume como una forma de gobierno más adecuada para sociedades complejas donde el principal interés de los individuos son sus asuntos privados en lugar de hacerse cargo directamente de las labores del gobierno. La principal razón es que la política no es algo fácil de entender para el ciudadano de a pie, sino más bien una actividad sumamente compleja, demandante y especializada que es mejor dejar en manos de políticos profesionales y técnicos expertos. Por su parte, la teoría de la elección racional (Downs, 1957; Olson, 1965), sostiene que los individuos toman decisiones con base en el cálculo de los beneficios y los costos esperados de sus acciones. Los ciudadanos como actores racionales tenderán a ver su participación individual como poco probable de afectar el curso de la acción gubernamental, por lo tanto, los beneficios de involucrarse en política son mínimos y estarán más inclinados a quedarse en casa e invertir más tiempo y recursos en sus asuntos privados.2

En ambas perspectivas teóricas, la participación ciudadana debe enfocarse principalmente en seleccionar a los líderes políticos y gobernantes, así como en premiar o castigar con su voto el buen o mal desempeño de los políticos en elecciones democráticas (accountability electoral). No obstante, en periodos no electorales, los ciudadanos deben dejar el peso de las decisiones políticas en los actores e instituciones políticas característicos de las democracias representativas. Tanto la teoría elitista como la teoría de la elección racional tienden a ver a la apatía, el escepticismo y la falta de participación de la ciudadanía como un fenómeno no necesariamente negativo para la gobernabilidad democrática, ya que, si los ciudadanos se abstienen de participar y, en su lugar, dedican su tiempo, esfuerzo y recursos en otras actividades privadas que creen más importantes, no es debido a la falta de salud de la democracia, sino a que los ciudadanos están relativamente satisfechos con el desempeño del gobierno y, por lo tanto, no encuentran motivos para participar (Cleary y Stokes, 2006). En contraste, altos niveles de compromiso cívico pueden ser el resultado de una creciente insatisfacción de los ciudadanos con el funcionamiento de la democracia, y si la falta de satisfacción se canaliza a través de formas de participación no convencionales, tales como las protestas, en lugar de las formas convencionales, puede ocasionar una sobrecarga de demandas al sistema político, así como creciente inestabilidad política.

Las teorías elitistas de la democracia han sido objeto de diversas críticas. La mayor parte ellas se enfocan en su visión excesivamente reduccionista de la ciudadanía y de su papel en el proceso democrático, así como en su concepción predominantemente electoral de los vínculos entre ciudadanos y élites políticas (Cohen y Arato, 2000).3

El reduccionismo de las teorías elitistas de la democracia resulta preocupante por diversas razones. En primer lugar, debido a que las instituciones tradicionales de la democracia representativa, tales como el gobierno en general, el parlamento, los partidos políticos, entre otras, muestran bajos niveles de confianza entre (y son crecientemente cuestionadas por) los ciudadanos (Dalton y Chull Shin, 2014).4 En segundo lugar, porque aunque la perspectiva elitista de la democracia asume que la apatía y los bajos niveles de involucramiento político se deben principalmente a la relativa satisfacción de los ciudadanos con el desempeño gubernamental, diversos análisis empíricos encuentran una relación positiva y significativa entre la falta de participación y las actitudes de insatisfacción con el proceso democrático.

Las teorías de la democracia participativa

La democracia participativa tuvo sus orígenes en el modelo de democracia clásica de las pequeñas ciudades-estado griegas, el cual estaba basado en la participación directa de los ciudadanos en la toma de decisiones colectivas y el poder soberano recaía fundamentalmente en la asamblea de ciudadanos. Bajo este modelo, todos los ciudadanos podían (y debían) mostrar interés por participar en los asuntos públicos, tenían las mismas oportunidades de acceder a cargos públicos, los cuales tenían mandatos breves y eran seleccionados a través de diversos métodos (elección directa, rotación, sorteo) (Held, 2006). Aunque con diferentes variantes y matices, la idea de la democracia participativa sigue vigente hoy en día y ha cobrado cada vez mayor importancia, en buena medida, debido a las crecientes críticas al modelo de democracia representativa. Diversos autores como Robert Dahl, Benjamin Barber, David Held, y John Dryzek, coinciden en que la participación directa de la ciudadanía en el proceso político es una condición básica de los sistemas políticos democráticos, los cuales deben favorecer el máximo involucramiento de los ciudadanos en la toma de decisiones colectivas y la formulación de políticas públicas (Pateman, 1970).

Para la teoría participativa de la democracia, la participación directa de los ciudadanos en la toma de decisiones políticas facilita la gestión del conflicto social, reduce el peligro de desviaciones autoritarias y mejora la calidad de la gobernanza democrática, ya que las políticas definidas con la participación ciudadana serían más legítimas y responderían mejor al interés público. De manera general los modelos de democracia participativa se orientan a la eliminación de la diferenciación, de la sociedad, el Estado y la economía, por lo que para sus opositores, estas ideas son vistas como utópicas y anti modernas (Cohen y Arato, 2000).

Por ejemplo, Anduiza y Bosh (2004) argumentan que las perspectivas teóricas de la democracia participativa presentan problemas cuando se les intenta aplicar a la compleja realidad de las sociedades modernas, debido a que entran en contradicción con las estructuras e instituciones políticas tradicionales, caracterizadas por un muy limitado margen de maniobra para la participación directa de las personas más allá de los procesos electorales,5 así como por políticas públicas basadas en decisiones técnicas, a menudo complicadas para una ciudadanía que exhibe bajos niveles de interés y compromiso político, y cuya atención y tiempo libre se encuentran en la mayoría de las ocasiones dedicadas a actividades de índole diferente Vallès (2008) (vease tambien Hibbing y Theiss- Morse, 2002).

Pese a las críticas, la perspectiva de la democracia participativa sostiene que, no obstante la pasividad de los ciudadanos ante los problemas públicos, es necesario dotarles de mayor poder, a través de la democratización del estado de bienestar y la dispersión del poder estatal en instituciones locales sustentadas en valores democráticos, tales como asambleas regionales o tribunales (Kymlicka y J. Norman, 1997). En este sentido “la democracia le permitiría a todos los ciudadanos, y no sólo a las élites, adquirir una cultura política democrática” (Cohen y Arato: 2000: 26).

TIPOS DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA

Existen diversas clasificaciones sobre las formas de participación política. Una de las más conocidas es la que distingue entre formas convencionales y no convencionales (Barnes & Kaase, 1979). Las formas convencionales (u ortodoxas) por lo general se refieren a modalidades de participación política aceptadas e institucionalizadas, que se ajustan a las normas sociales y a los valores dominantes de una sociedad y que se relacionan en mayor o menor medida con: el proceso electoral; la creación de opinión pública; el contacto directo con autoridades/representantes; y la movilización política organizada. Lo que caracteriza a estas formas de participación es que no implican jerarquía en cuanto a dedicación o compromiso, y no son excluyentes, sino más bien compatibles.

Retomando a autores como Milbrath, S. Verba, N. H. Nie y J. Kim (citados en Pasquino, 1995) se pueden considerar entre estas formas convencionales de participación a diversas actividades tales como: votar; participar en campañas (discusión política; tratar de convencer a otro para que vote de determinada manera, llevar un distintivo político como un botón o calcomanía, dar dinero a un partido o un candidato, trabajar en una campaña política etc.); participar en comicios o asambleas políticas; inscribirse como miembro activo en un partido político; participar en reuniones en las que se toman decisiones políticas; solicitar contribuciones en dinero para causas políticas; presentarse como candidato para un cargo electivo; ocupar cargos públicos o de partido, asociacionismo y participación comunitaria, afiliación partidista, contactos con políticos, etc. En contraste, las formas no convencionales son las que a menudo entran en conflicto con los valores dominantes del establishment político y económico, no utilizan los canales de participación institucionalizados, y en ocasiones se desarrollan más allá del margen de la legalidad. El concepto de participación no convencional surge para designar esas formas de participación, y distinguirlas de las formas convencionales.

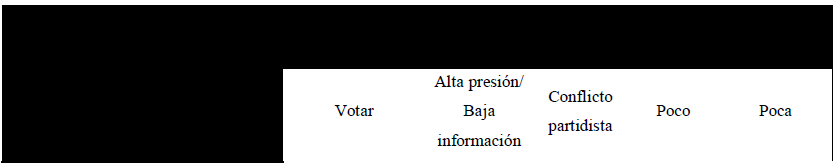

Cabe señalar que la distinción entre participación convencional y no convencional es históricamente contingente, es decir, prácticas que en un momento histórico determinado pueden ser vistas como poco ortodoxas (como el voto de ciertas minorías étnicas o sectores subalternos), pueden eventualmente ser aceptadas por el establishment y pasar al repertorio de acciones consideradas compatibles con los valores y normas sociales predominantes. Por esta razón, la distinción entre convencional y no convencional ha sido criticada y algunos autores prefieren hablar de protesta política en lugar de participación no convencional (Alinsky, 1971). Este concepto, “protesta política” describe los tipos de acción política que suelen ser mal vistas o desaprobadas por parte de la comunidad, estás acciones suelen registrarse cuando las acciones políticas convencionales no han rendido frutos respecto a los objetivos que buscaban (Martí y Llamazares, 2010), además consistiría en las acciones dirigidas a mostrar públicamente desacuerdo con una cierta situación o decisión política o relativa a la esfera pública. Por su parte, y con base en el trabajo de Verba, Nie, & Kim (1978), Russell Dalton (2008) ofrece una tipología que incluye: votar; el activismo en campañas; el contacto directo con autoridades o representantes; el activismo comunitario; la participación en protestas y otras formas contenciosas o no convencionales; y el activismo a través de Internet y las redes sociales (véase Tabla 1).

Adaptado de Verba, Nie y Kim (1978:55), con modificaciones de Dalton (2008:35) y Kitschelt y Rehm (2008).

Adaptado de Verba, Nie y Kim (1978:55), con modificaciones de Dalton (2008:35) y Kitschelt y Rehm (2008).

La participación política convencional

La participación electoral

Votar

El voto, es la única forma de participación política que usualmente involucra a más (o cerca de) la mitad de la ciudadanía. En este sentido el acto de votar implica diversos niveles de decisión. El primero que se plantea es la decisión de votar o abstenerse. El siguiente nivel emerge cuando los electores deciden por qué partido o candidato votar (Pasquino, 1995). El voto es, esencialmente, una decisión individual, pero si todas estas decisiones individuales son agregadas, conforman, indudablemente, un hecho político relevante. La importancia del proceso electoral radica en que permite elegir a quienes han de ocupar puestos de autoridad de las instituciones del Estado, así como premiar o castigar el desempeño de los gobernantes y los representantes políticos.

De acuerdo con la clasificación de Verba, Nye y Kim (1978: 322-323), y Dalton (2008) el voto es una actividad política de alta presión porque los oficiales gubernamentales son elegidos (o reelegidos). Sin embargo, los ciudadanos tienen, por lo general, que esperar considerables periodos para volver a expresar sus preferencias en la próxima elección. Pese a los inconvenientes, la centralidad de las elecciones en los regímenes democráticos contemporáneos, hace del voto uno de los tipos de participación política más relevantes, con consecuencias inmediatas y significativas. No obstante su importancia, la participación electoral alrededor del mundo ha declinado desde mediados de la década de 1980 (mucho de este declive se ha concentrado en las generaciones más jóvenes) (Blais, 2010; Ellis, et al., 2006; Mair, 2005; López Pintor, Gratschew, y Adimi, 2002)6, y se observa un incremento en la participación y el involucramiento de los ciudadanos a través de formas no convencionales de acción política, tales como la protesta y la movilización social (Blais, 2010; Dalton, 2008; Jakobsen y Listhaug, 2014; Norris, 2002b).

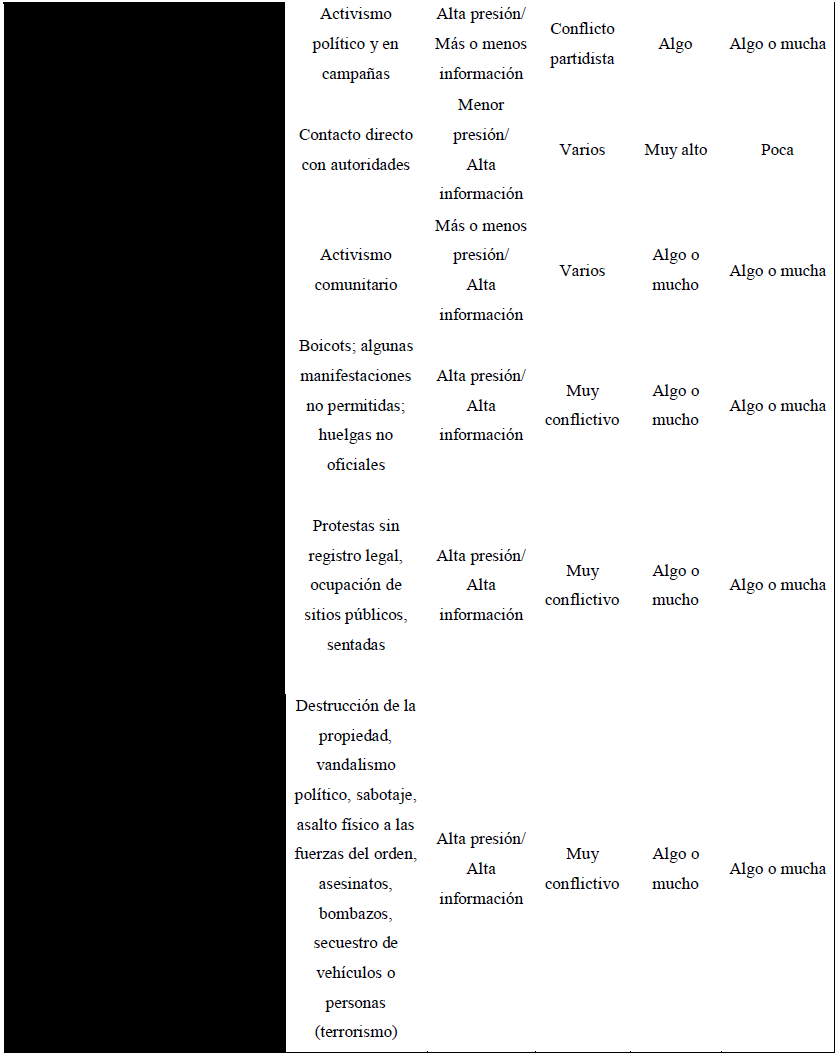

El contexto latinoamericano muestra una tendencia de declive moderado en la participación electoral en elecciones presidenciales desde mediados de los ochenta.7 Sólo en Uruguay y Paraguay se observa una tendencia ligeramente positiva en la participación de los votantes. El descenso en la participación se manifiesta de manera clara y pronunciada en Venezuela, Ecuador y Honduras, mientras que Guatemala, Costa Rica, Argentina, Chile, Bolivia y Nicaragua muestran una tendencia de declive pero de menor intensidad. En el resto de los países: México, Colombia, República Dominicana, Panamá y Perú, no es posible establecer una tendencia claramente definida, los cambios son menores o muestran un patrón ambiguo (véase, para una revisión de las tendencias en la participación electoral en América Latina, Mateo Díaz y Payne, 2007). En el caso Mexicano la tendencia no es clara, aunque es evidente que las elecciones congresionales intermedias generan un menor interés entre la ciudadanía que las elecciones congresionales concurrentes y las presidenciales (véase Gómez Tagle, 2009) (Gráfico 1).

Gráfico 1.

PARTICIPACIÓN ELECTORAL (VOTO) EN MÉXICO (1961-2015)

International IDEA voter turnout database http://www.idea.int/vt/viewdata.cfm

La relevancia del voto en los procesos políticos contemporáneos es innegable. Sin embargo, cabe señalar que la participación política de los ciudadanos en los procesos electorales no se restringe al voto e incluye otro tipo de actividades, la mayoría de ellas relacionadas con las campañas electorales.

El activismo en campañas

Una campaña electoral es „el proceso por medio del cual una organización de campaña (ya sea un partido político, candidato o grupo de interés) busca maximizar su rendimiento electoral‟ (Farrell, 1996: 161). Dicho proceso incluye un conjunto organizado de operaciones de comunicación con el fin de „informar, persuadir y movilizar [al electorado]‟ (Norris, 2002a: 127). Las campañas pueden movilizar a los ciudadanos para que participen en el proceso electoral de diversas formas; por ejemplo, al buscar noticias sobre los partidos, sus candidatos y sus propuestas en los medios, al donar dinero para financiar alguna campaña o, incluso, al unirse como activistas a la campaña de algún candidato. Las campañas también pueden hacer más probable que los ciudadanos voten el día de la elección.

Participar de manera activa en una campaña es una extensión de la participación electoral, más allá del voto. Sin embargo, participar en las campañas puede dar más influencia a los ciudadanos y transmitir más información sobre sus preferencias de política pública que simplemente votar (Dalton, 2008). Pese a su importancia en el proceso electoral, y debido a que requiere considerablemente más iniciativa, esfuerzo y coordinación con otros ciudadanos que el mero acto de salir a votar, relativamente poca gente se involucra de manera activa en las campañas en las democracias mediáticas contemporáneas. La expansión de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han transformado la naturaleza de las formas de hacer campaña en sociedades modernas, permitiendo a los partidos y candidatos comunicarse de manera más directa con los electores (Swanson y Mancini, 1996). No obstante, aunque los partidos y candidatos son menos dependientes que en el pasado de los militantes y activistas para hacer llegar sus mensajes de campaña y movilizar a los votantes, el activismo en las campañas sigue siendo un recurso aún valorado por las élites y los líderes políticos quienes están, por lo tanto, más conscientes de las preferencias de políticas públicas de sus activistas (Verba y Nie, 1972).

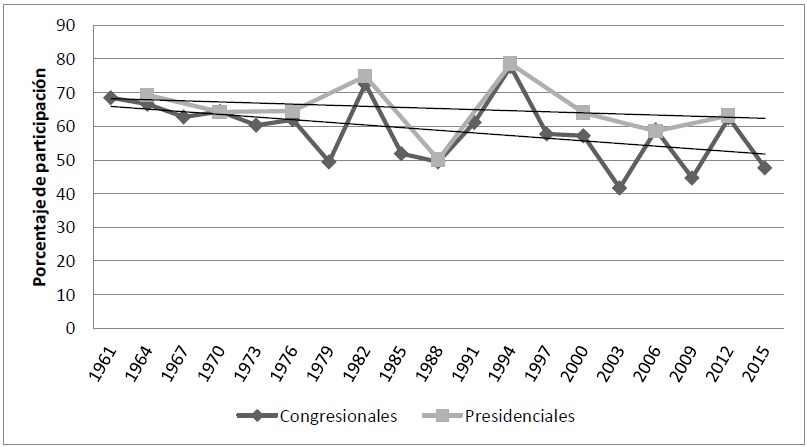

Con excepción de los Estados Unidos, donde las tendencias no son claras,8 diversos estudios muestran que, en general, el activismo ciudadano en campañas ha declinado durante las últimas décadas en las democracias avanzadas (Dalton, McAllister y Wattenberg, 2000). En el caso de América Latina, se puede observar una variación importante en cuanto al involucramiento de los ciudadanos en campañas electorales. El porcentaje de ciudadanos encuestados que dijeron haber trabajado en una campaña es relativamente bajo: menos de 20 por ciento en cada uno de los países incluidos en el Barómetro de las Américas, 2012. Sólo tres países muestran niveles de participación en campañas superiores al 15 por ciento: Haití y Surinam y Republica Dominicana. Por el contrario, menos del 5 por ciento de los ciudadanos en Perú, Panamá, México,9 y Chile declaró haber trabajado en la campaña de algún partido o candidato (véase Gráfico 2).

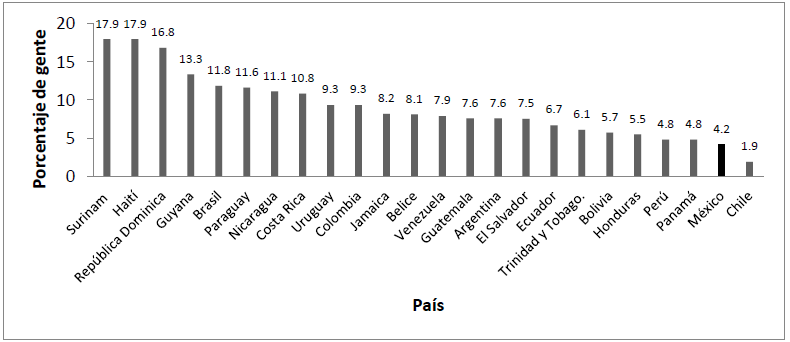

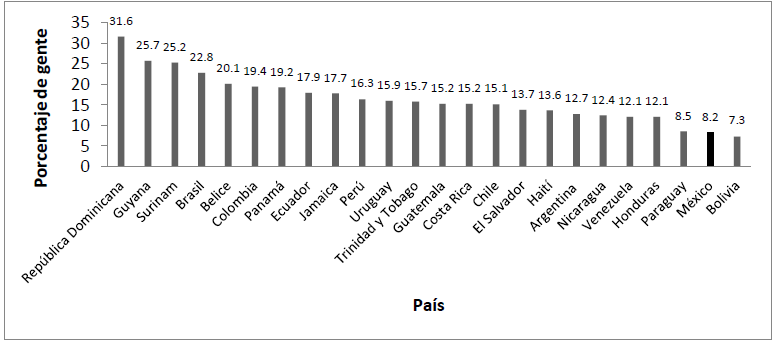

En el caso de la participación en actividades de campaña, como intentar convencer a otros de votar por algún partido o candidato en los países de AL, República Dominicana encabeza este índice ya que 31.6% de sus ciudadanos dijo haber tratado de convencer a los demás de votar por algún partido o candidato "frecuentemente" o "de vez en cuando" (en oposición a “rara vez” y “nunca”). Un poco más abajo se encuentran Guyana, Surinam, y Brasil. En la parte inferior del gráfico, se puede observar un grupo de tres países: Paraguay, Bolivia y México con bajos niveles de discusión y persuasión política.10 En esos países, menos del diez por ciento de los ciudadanos intentan persuadir a los demás de votar por algún partido o candidato (véase Gráfico 3).

Gráfico 2.

PARTICIPACIÓN EN CAMPAÑAS ELECTORALES EN AMÉRICA LATINA

University of Vanderbilt. Barómetro de las Américas 2012 del Latin American Public Opinion Project.

Gráfico 3.

INTENTOS DE PERSUADIR A OTROS PARA QUE VOTEN POR UN PARTIDO O CANDIDATO EN AMÉRICA LATINA.

University of Vanderbilt. Barómetro de las Américas 2012 del Latin American Public Opinion Project.

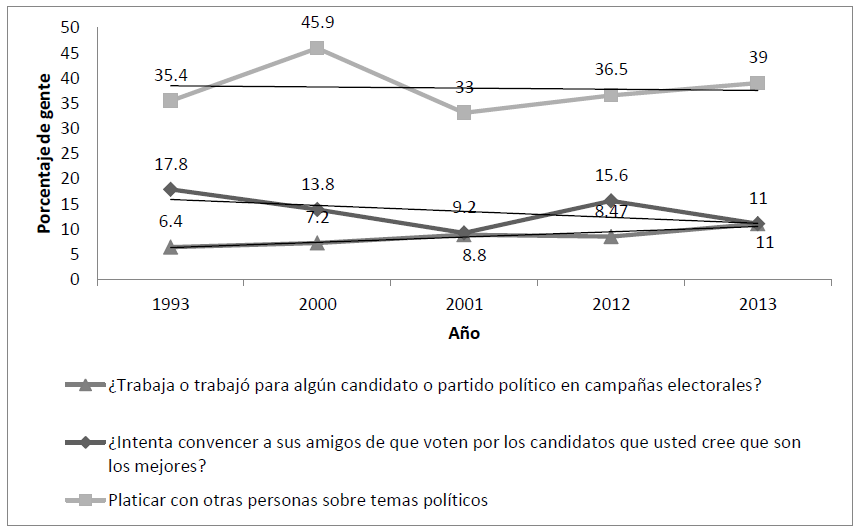

En el caso de México, se puede observar que el nivel de participación de las campañas es en general bajo y no se ha incrementado significativamente durante el periodo que va de 1993 a 2012.11 Por ejemplo, el porcentaje de ciudadanos encuestados que dijeron haber intentado convencer a sus amigos para que voten por los candidatos que creen que son los mejores fue menor de un cuarto de la población durante todo el periodo. Los niveles de activismo en campañas se mantuvieron muy bajos en todas las mediciones: menos del 10% de la población declaro haber participado a favor de la campaña de algún partido o candidato (véase Gráfico 4).

Gráfico 4.

NIVELES DE DISCUSIÓN Y ACTIVISMO POLÍTICOS (1993-2013).

Elaboración propia con base en Almond y Verba (1970); Encuesta Cultura Política y Ciudadanía 2000 (Durand Ponte, 2004); Encuesta La Cultura Cívica en México 2009 (Flores, 2011); y Encuestas Nacionales sobre Cultura Política y Practicas Ciudadanas, 2001-2012.

La participación política no electoral

El contacto directo con autoridades y representantes políticos

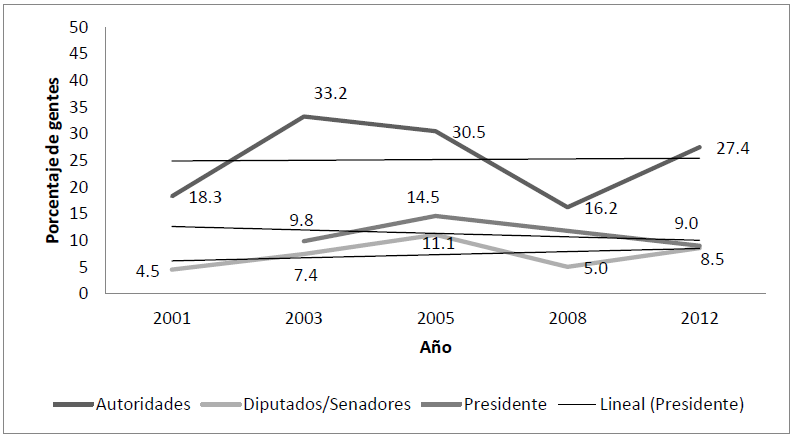

Una de las formas de participación política más comunes es el contactar directamente a los políticos y autoridades. Los niveles de contacto directo con autoridades son relevantes por diversas razones. En primer lugar, el contacto no se restringe a los periodos electorales sino que puede ocurrir en periodo entre elecciones y cuando el ciudadano considere que es más efectivo. A diferencia del voto, el contacto directo con autoridades transmite una gran cantidad de información sobre las preferencias de políticas públicas de los ciudadanos. No obstante, a diferencia del voto, el contacto directo requiere una dosis importante de motivación, esfuerzo y habilidad política por parte del ciudadano. Aun así, diversos estudios muestran que, en contraste con los niveles de participación electoral, se ha registrado un incremento significativo de esta forma de participación en democracias avanzadas (Dalton, 2008). En el caso de México, las ENCUP muestran un aumento moderado en esta modalidad de participación política. Por ejemplo, el contacto directo con autoridades en general, aumentó de 18% en 2001 a alrededor de un tercio de la población (con excepción del valor para 2008).12 Respecto al contacto más específico con autoridades y representantes políticos, como el presidente y los diputados/senadores, los datos muestran niveles más bajos y estables a lo largo del periodo. En el caso del contacto con el ejecutivo no se registran cambios significativos entre el inicio y el final de la serie y en caso del contacto legisladores los datos revelan un ligero aumento de 4.5% en 2001 a 8.5% en 2012 (véase Gráfico 5).

Gráfica 5.

CONTACTO CON AUTORIDADES EN MÉXICO (2001-2012)

Encuestas Nacionales sobre Cultura Política y Practicas Ciudadanas, 2001- 2012.

El activismo comunitario

La política moderna está hecha de y por organizaciones, ningún análisis de la participación política puede prescindir de ellas (Pasquino, 1995:196). En este sentido, un aspecto central de la democracia es la participación a través de la actividad comunitaria, en la cual la gente se organiza para resolver problemas y necesidades sociales o de la comunidad. Este tipo de acción política autónoma ha sido considerada como la base de la vida política democrática por diversos teóricos políticos, como Tocqueville (1836), quien enfatizó la naturaleza asociativa de la sociedad norteamericana la cual contrastaba con el individualismo de la sociedad francesa. A diferencia de la actividad que realizan los ciudadanos en campañas, la participación comunitaria vía asociaciones voluntarias ocurre la mayor parte de las veces fuera de los periodos electorales y requiere de un considerable nivel de sofisticación política e iniciativa por parte de los ciudadanos, quienes definen sus propios temas de interés, así como las tácticas y estrategias que utilizaran para tratar de incidir en las decisiones de los tomadores de políticas públicas (Dalton, 2008). La actividad voluntaria transmite más información y ejerce mayor presión sobre los tomadores de decisiones que la participación de carácter más restringido que tiene lugar en las campañas, en la cuales el foco de la participación son las élites políticas y no los ciudadanos. Sin embargo, existe un debate académico sobre las tendencias en la participación ciudadana a través de asociaciones voluntarias.

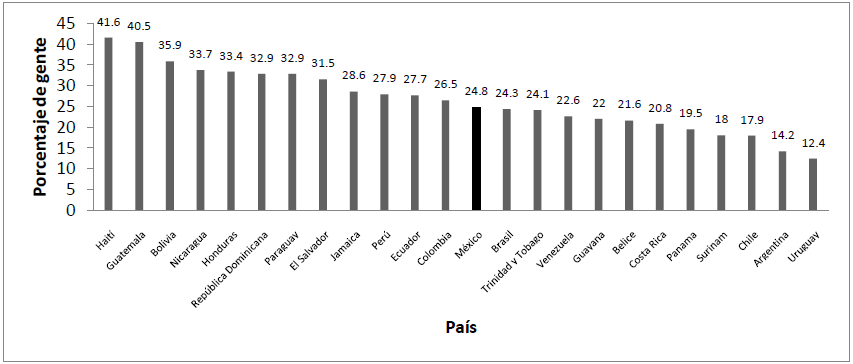

En su influyente estudio sobre el capital social y el compromiso cívico en Norteamérica, Robert Putnam ofreció evidencia empírica de un declive en el capital social y el involucramiento político de los ciudadanos a partir de la década de los sesenta, como consecuencia de la perdida de miembros que han sufrido las organizaciones cívicas tradicionales (Putnam, 2000).13 Por el contrario, otros estudios muestran un incremento en la pertenencia a organizaciones voluntarias (Verba, Schlozman, y Brady, 1995; Dalton, 2008). También en democracias avanzadas europeas este tipo de participación parece haberse incrementado (Dalton, 2008). Las tendencias en América Latina tampoco parecen confirmar un declive de la membresía en organizaciones voluntarias, pero si en la intensidad de la participación de las personas dentro de esas organizaciones (Booth, 2014). El Gráfico 3 presenta los valores de un índice que mide los niveles de participación en organizaciones/asociaciones voluntarias en cada país de América Latina.14 Como se puede observar, todos los casos exhiben un puntaje por debajo de 50, lo cual indica, en general, bajos niveles de participación comunitaria. No obstante, el bajo nivel de asociacionismo en la región, los niveles de participación comunitaria muestran considerable variación entre paises. Mientras casos como Haití, Guatemala y Bolivia presentan tasas muy altas de participación comunitaria, Costa Rica, Panama, Chile, Argentina y Uruguay muestran niveles de participación considerablemente más bajas. Esto resulta interesante, puesto que este grupo de países son los que muestran niveles más altos de gobernanza democrática en América Latina (Mainwaring y Scully, 2010).15

Gráfico 6.

ACTIVISMO COMUNITARIO EN AMÉRICA LATINA

University of Vanderbilt. Barómetro de las Américas 2012 del Latin American Public Opinion Project.

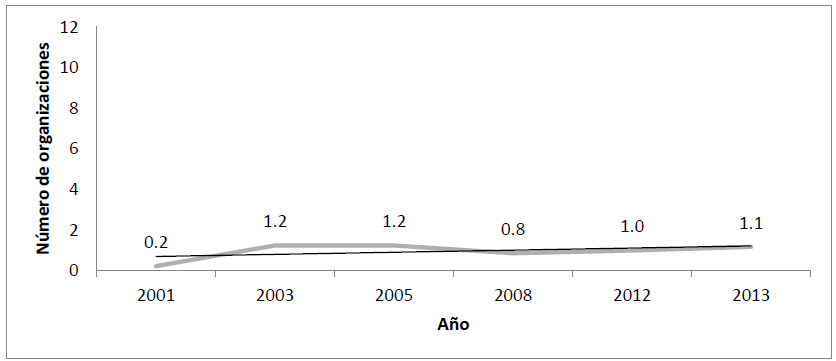

Con el fin de analizar el grado de participación comunitaria de los mexicanos se construyó una escala basada en el número de organizaciones sociales a las que los encuestados declararon pertenecer o haber participado a partir de las ENCUP de 2003 a 201216 y con la Encuesta Nacional de Calidad de la Ciudadanía para 2013. El índice va de 0 a 12 organizaciones posibles. Los datos muestran que el activismo comunitario, medida a través de la militancia/participación en organizaciones, entre la población mexicana es, en general, muy baja. En 2001 los mexicanos pertenecían, en promedio, a 0.2 organizaciones, en las mediciones de 2003 y 2005 el promedio aumento a 1.2. Sin embargo, en 2008 la media bajo a 0.8 y la última medición de la ENCUP 2012 arrojo un valor promedio de solo una organización, dato que se mantuvo prácticamente igual en 2013. 17

Gráfico 7.

ACTIVISMO COMUNITARIO EN MÉXICO (2001-2013).

Encuestas Nacionales sobre Cultura Política y Practicas Ciudadanas, 2001- 2012.

El activismo en internet y las redes sociales

Un rubro de la participación política hasta hace algunos años no estudiado es el activismo en Internet y redes sociales o también llamado ciberactivismo (Sandoval, 2015). La penetración de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación presupone un importante cambio en las formas de interrelación social, y con gran relevancia entre ciudadanos y gobierno. La existente desigualdad en el acceso, entre los representantes políticos y los ciudadanos, con respecto a los medios de comunicación de masas tradicionales, aunado a la común manipulación de éstos, es un impedimento para que la ciudadanía participe políticamente a través de ellos. En contraste, el Internet, y en especial las redes sociales, no tienen barreras de ingreso. La información se propaga en tiempo real, cada usuario es a la vez un actor y un receptor de información, aumentando el sentimiento de eficiencia política de los ciudadanos en relación con la información que comparten en la red (Norris, 2001). Como referencia de acciones tenemos la “primavera árabe” en el norte de África, el 11-M en España o el #YoSoy132 en México (Plancarte, 2015;Valdés Vega y Maldonado Montes, 2014), y de forma más radical Anonymous y Wikileaks.

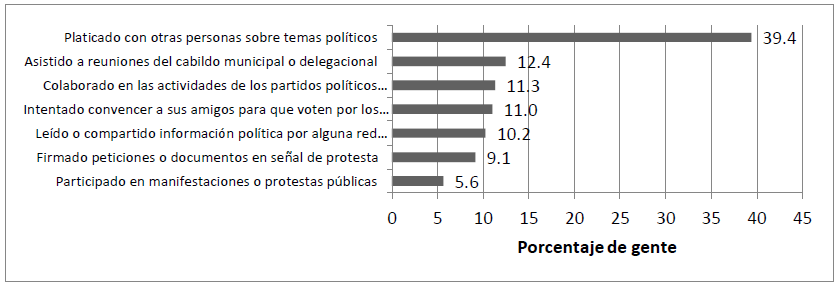

En México sólo un 7.7% de los encuestados declaró positivamente haber enviado mensajes por redes sociales para resolver un problema individual y/o común en la ENCUP 2012,18 lo cual llama la atención debido al movimiento juvenil ocurrido en ese año, organizado principalmente por medio de esta herramienta. Un año después, de acuerdo con la ENCC dicho porcentaje se redujo a 5.8%. En ese mismo estudio respecto a la pregunta: Usted ha participado o no ha participado, leyendo o compartiendo mensajes con información política por alguna red social de la web como twitter o Facebook, 10.2% de los encuestados dijo haberlo hecho (Grafico 10).

La participación no convencional

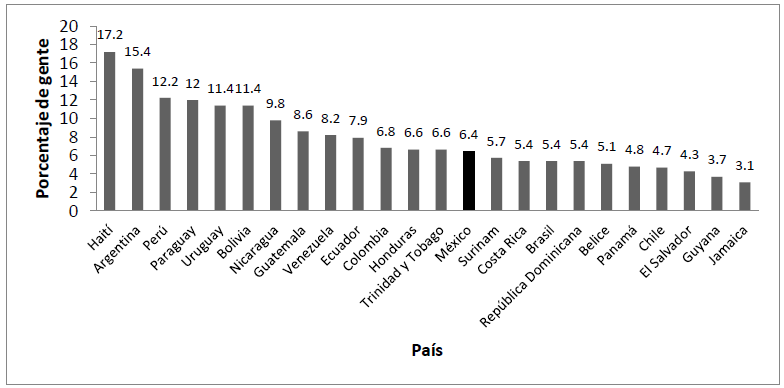

A partir de los años sesenta se desarrollan y extienden formas nuevas de participación: marchas, boicots de servicios o productos, objeción de conciencia e insumisión, ocupaciones de edificios públicos, pintas de protesta o reivindicación en lugares públicos, obstrucción de actividades ajenas como el bloqueos del tráfico o la entrada a instalaciones o edificios, firmas de peticiones y manifestaciones, resistencia al cumplimiento de obligaciones legales (no pagar impuestos), manifestaciones o huelgas ilegales; destrucción o deterioro de bienes públicos y uso de la violencia física entre otras formas de acción política que, a menudo, constituyen una expresión de desafío frente las élites políticas (Barnes y Kaase, 1979). Aunque históricamente realizadas por los sectores sociales y minorías desfavorecidas y otros grupos excluidos de la toma de decisiones y de los canales de participación convencionales, las formas de participación no convencionales ocurren cada vez, con mayor frecuencia en las sociedades postindustriales, entre los sectores más afluentes y educados de la sociedad (Norris, 2002b; Dalton, 2008; Blais, 2010). En el caso de las Américas el porcentaje de personas que han participado en protestas (en los últimos 12 meses previos a la encuesta) varía substancialmente entre los países incluidos en el Barómetro de las Américas, 2010. Por ejemplo, países como Haití, Argentina, Perú, Paraguay, Uruguay y Bolivia exhiben los niveles más altos de participación en manifestaciones y protestas, con niveles superiores al 10% de la población. En contraste, los casos de Panamá, Chile, El Salvador, Guyana y Jamaica muestran porcentajes bajos (menores a 5%) de ciudadanos que declararon haber participado en protestas (véase Gráfico Empero, algunos estudios hablan de una normalización generalizada de la protesta política en la región: “en muchos países de América Latina, las protestas callejeras y las marchas han pasado a desempeñar un papel importante en los esfuerzos de los ciudadanos para influir en las acciones y políticas gubernamentales, junto con otras formas más institucionalizadas de participación” (Moseley y Moreno, 2010: 6).

Gráfico 8.

PARTICIPACIÓN EN UNA MANIFESTACIÓN O PROTESTA PÚBLICA EN LAS AMÉRICAS, 2010

University of Vanderbilt. Barómetro de las Américas 2012 del Latin American Public Opinion Project.

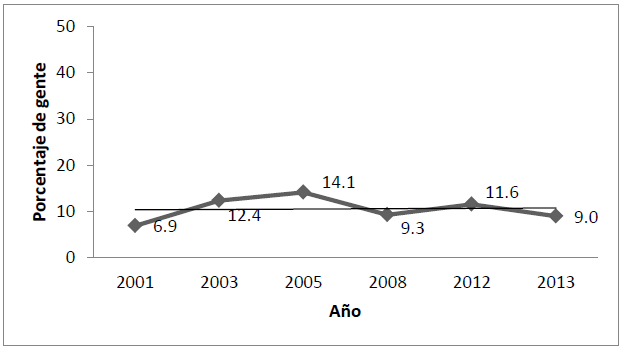

En México con base en un análisis longitudinal realizado a partir de la pregunta: Para resolver un problema que afecta a usted y a su comunidad ¿Usted alguna vez ha tratado de asistir a manifestaciones?19 Como se muestra en el Gráfico 9, de 2001 a 2013 existió un incremento moderado respecto al número de personas que tienen la intención de asistir a una manifestación, puesto que el porcentaje de intención pasó de 6.9 a 9% respectivamente, aunque cabe mencionar que existieron a lo largo de este periodo, algunos momentos en donde el porcentaje de intención llego a superar el 12%, tal es el caso de 2003 (12.4%) y 2005 (14.1%).

Gráfico 9.

PREDISPOSICIÓN A ASISTIR A MANIFESTACIONES (2001-2013).

ENCUP 2001 a 2012 y ENCC 2013.

Con base en la ENCC, la cual cuestionó a los ciudadanos respecto a diferentes tipos de participación no convencionales. Los encuestados mencionaron en mayor medida haber participado en una manifestación pública (5.6%), seguida de participar en la toma de instalaciones públicas (2.7%) y por último, haber participado en huelgas (2.5%) (Gráfico 10).

Gráfico 10.

PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LOS MEXICANOS EN 2013.

Elaboración Propia con datos de ENCC 2013

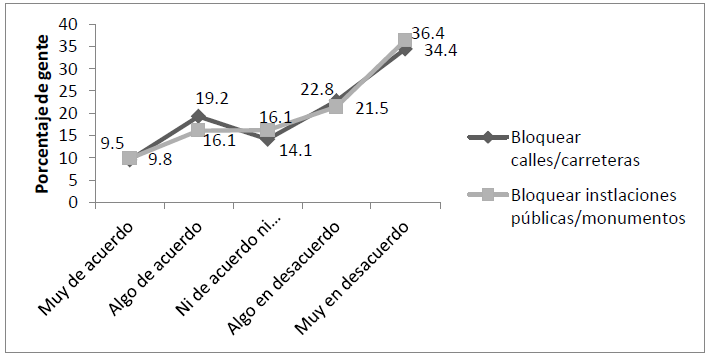

Por último en este mismo estudio se le preguntó a los ciudadanos, ¿Qué tan de acuerdo estaban con que los ciudadanos a manera de protestan bloquearan: i) calles o carreteras; y/o ii) instalaciones públicas y monumentos. En ambos casos al sumar la opción “algo en desacuerdo” y “muy en desacuerdo”, se rebasa el 50%, lo que expone claramente la postura de los ciudadanos encuestados respecto a estas actividades.

Gráfico 11.

NIVELES DE CONSENTIMIENTO DE LOS CIUDADANOS RESPECTO A BLOQUEO DE CALLES/CARRETERAS Y MONUMENTOS E INSTALACIONES.

Elaboración Propia con datos de ENCC 2013

CONCLUSIONES

En su revisión de las tendencias en la participación ciudadana en México a principios del siglo XXI, Pippa Norris (2002d) señaló que, en comparación con otros países de América Latina, el caso mexicano mostraba un promedio relativamente bajo de participación electoral durante los años noventa. Respecto a los indicadores de capital social, los mexicanos exhibían un nivel de involucramiento moderadamente activo (superior al promedio en América Latina) en asociaciones de afiliación voluntaria y organizaciones comunitarias, pero un bajo nivel de confianza interpersonal, así como bajos niveles de participación en la política de protesta y manifestaciones. La autora concluyó que aún estaba por verse la capacidad que, en décadas futuras, tendrían las tendencias en el largo plazo del desarrollo humano y los cambios institucionales experimentados en el país como parte del proceso de democratización, incluyendo la creciente competencia electoral y partidista, la alternancia en el gobierno, una presidencia más acotada, entre otros, en generar una renovación de la participación ciudadana y la confianza en el proceso político entre la población mexicana, particularmente entre las generaciones más jóvenes.

Sin embargo, los datos presentados en este trabajo, acerca de la evolución de diversas formas de participación política de los mexicanos durante el periodo analizado, muestran niveles bajos (en muchas ocasiones por debajo de los promedios observados en otros países de la región) así como un avance limitado en las diferentes formas de participación política, las cuales no registran incrementos significativos, respecto a los bajos niveles que caracterizaron el régimen autoritario de partido dominante. El limitado grado de participación política de los ciudadanos aún persiste pese a las elecciones crecientemente competitivas experimentadas desde finales de los noventa, un sistema multipartidista, las alternancias en el gobierno experimentadas en 2000 y 2012 y gobiernos divididos con mayor capacidad de supervisión y control del poder legislativo sobre el ejecutivo. Con excepción de los indicadores de trabajo en campañas electorales y, en menor medida, de contacto con autoridades, que registran ligeros incrementos durante el periodo, la mayoría de los indicadores considerados en el estudio muestran niveles que van de bajos a moderados, y que se han mantenido relativamente estables a través del tiempo. No obstante, algunas otras dimensiones relevantes como la participación electoral en elecciones congresionales intermedias muestran un declive significativo a lo largo del periodo. Aunque un análisis de las razones detrás de la disminución de la participación ciudadana, así como de sus consecuencias para la democracia en el país excedería los objetivos de este trabajo, cabe señalar algunos factores causales relevantes, sin perder de vista que la disminución en diversas dimensiones de la participación política no es un fenómeno exclusivo del caso mexicano.

Como se señaló a lo largo del artículo, diversos estudios comparados proveen evidencia de un proceso global de declive en la participación política convencional de tipo electoral (voto, activismo en partidos y campañas) y no electoral (activismo comunitario) en nuevas y viejas democracias. Las causas que subyacen a este proceso son sumamente complejas. De acuerdo con Pippa Norris (2002d: 4-5) se cree que diversos factores han contribuido al proceso, entre las que se encuentran: “[…] el proceso de globalización que erosiona las facultades y la autonomía del estado-nación; la atención de los medios de comunicación a los escándalos que corroen la fe y la confianza en las instituciones tradicionales y las figuras representativas de la autoridad; el fin de las enormes divisiones ideológicas entre izquierda y derecha en los principales partidos con el fin de la guerra fría, la „muerte del socialismo‟ y el surgimiento de los partidos de tipo catch-all; la proliferación de grupos y causas con un objetivo único que generan la fragmentación de las demandas y las agendas políticas multidimensionales en el sistema político y dificultan que el gobierno satisfaga los intereses diversos; y las mayores expectativas de la ciudadanía y la falta de resultados del gobierno para cumplir estas expectativas en la prestación de los servicios básicos.”

Aunado a las anteriores causas del declive del involucramiento político de los ciudadanos, las nuevas democracias como la mexicana adolecen a menudo de avances significativos en la construcción de un estado de derecho con efectiva rendición de cuentas. Como muchas otras democracias emergentes, el caso mexicano se caracteriza ciertamente por tener elecciones competitivas, donde la población decide quien ocupa los cargos públicos del Estado. Sin embargo, una vez que los gobernantes están en el poder, los ciudadanos tienen limitada capacidad de llamarlos a rendir cuentas por sus acciones, en caso que estos no se sometan al imperio de la ley, incurran en desvíos, faltas graves o actos de corrupción e impunidad. Esto a su vez puede contribuir a un declive significativo de los sentimientos de eficacia política e interés político de la población, así como de la confianza de la gente en las instituciones, los actores y el proceso político. Por lo tanto, quedará para futuras investigaciones de tipo explicativo analizar el papel de diversas variables relacionadas con el declive de actitudes políticas relevantes de los ciudadanos, tales como el interés en la política, la eficacia política subjetiva, y la confianza en las instituciones políticas en los bajos niveles de participación política en México, así como las consecuencias de la limitada participación política de la ciudadanía para la calidad de la democracia y el gobierno representativo.

BIBLIOGRAFÍA

1. Alinsky, Saul D. (1971), Rules for Radicals: A Pragmatic Primer for Realistic Radicals, Londres, Random House.

2. Almond, A. G.; & Sydney, V. (1970). La cultura cívica. Estudio sobre la participación política democrática en cinco naciones. Madrid: Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada).

3. Anduiza Perea, Eva y Agustí Bosch (2004), Comportamiento político y electoral, Barcelona: Ariel.

4. Barnes, Samuel, y Max Kaase (1979), Political action: mass participation in five Western democracies, Beverly Hills, London: Sage.

5. Blais, André (2010), Political Participation, En Laurence LeDuc, Richard G. Niemi y Pippa Norris (Eds.), Comparing Democracies 3: Elections and Voting in the 21st Century ([3ra] ed) London, SAGE. pp. 165-183.

6. Booth, John (2014), Sociedad civil en los espacios y tiempos recientes: América Central y México. En Alejandro Natal y A. M. Álvarez (Eds.), La sociedad civil en Centroamérica a una generación del conflicto armado ¿Avances o retrocesos?, Colima, Universidad de Colima. pp. 49-92.

7. Cohen, Jean y Andrew Arato (2000), Sociedad civil y teoría política, México, D.F., FCE.

8. Cleary, Matthew, y Susan Stokes (2006), Democracy and the Culture of Skepticism: Political Trust in Argentina and Mexico, New York, Russell Sage Foundation.

9. Dagnino, Evelina, Alberto Olvera y Aldo Panfichi (2006), La disputa por la construcción democrática en América Latina, México, D.F., Fondo de Cultura Económica: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Universidad Veracruzana.

10. Dalton, Russell (2008), Citizen Politics: Public Opinion and Political Parties in Advanced Industrial Democracies (5a ed.), Washington, DC, CQ Press.

11. Dalton, Russell, y Doh Chull Shin (2014), Reassessing the Civic Culture Model, En Russell J. Dalton y Christian Welzel (Eds.), The civic culture transformed: from allegiant to assertive citizens, Cambridge, Cambridge University Press. pp. 91-115.

12. Dalton, Russell, Ian McAllister y Martin Wattenberg (2000), The Consequences of Partisan Dealignment, En R. J. Dalton & M. P. Wattenberg (Eds.), Parties Without Partisans: Political Change in Advanced Industrial Democracies, Oxford, Oxford University Press. pp. 37-63.

13. Downs, Anthony (1957), An Economic Theory of Democracy, New York: Harper & Row.

14. Durand Ponte, Victor (2004), Ciudadanía y cultura política. México 1993-2001, México, Siglo Veintiuno Editores.

15. Ellis, Andrew, María Gratschew, Jon Pammett y Erin Thiessen (Eds.) (2006), Engaging the electorate : initiatives to promote voter turnout from around the world: including voter turnout data from national elections worldwide, 1945-2006, Stockholm, International IDEA.

16. Farrell, David (1996), Campaign Strategies and Tactics, En Laurence LeDuc, Richard G. Niemi y Pippa Norris (Eds.), Comparing Democracies: Elections and Voting in Global Perspective, Thousand Oaks, CA, Sage. pp. 160-183.

17. Flores, Julia (2011). A 50 de años de la cultura cívica: Pensamientos y reflexiones en honor al profesor Sidney Verba. UNAM/TEPJF, México.

18. Gómez Tagle, S. (2009), ¿Cuántos votos necesita la democracia? La participación electoral en México, 1961-2006, México, Instituto Federal Electoral, 2009.

19. Held, David (2006), Models of democracy (3rd ed.), Cambridge, Polity.

20. Hibbing, John y Elizabeth Theiss-Morse (2002), Stealth democracy: Americans' beliefs about how government should work. New York, Cambridge, Cambridge University Press.

21. Huntington, Samuel y Joan Nelson (1976), No easy choice: political participation in developing countries, Cambridge, Mass, Harvard University Press.

22. INE. (2014), Informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México, Mexico, D.F.: INE/COLMEX.

23. International IDEA (2016), Voter turnout database, Stockholm, International IDEA. Diponible en: <http://www.idea.int/vt/viewdata.cfm>

24. Jakobsen, Tor, y Ola Listhaug (2014), Social Change and the Politics of Protest, En R. J. Dalton & C. Welzel (Eds.), The civic culture transformed: from allegiant to assertive citizens, Cambridge, Cambridge University Press. pp. 213-239.

25. Kitschelt, Herbert, y Philipp Rehm (2008), Political Participation. En D. Caramani (Ed.), Comparative Politics, Oxford, Oxford University Press. pp. 445-472.

26. Kymlicka, Will, y Norman, Waine (1997), El retorno del ciudadano: una revisión de la producción reciente en teoría de la ciudadanía, La Política: Revista de estudios sobre el estado y la sociedad, (3), 5-40.

27. López Pintor, Rafael, María Gratschew, y Jamal Adimi (Eds.). (2002), Voter turnout since 1945: a global report. Stockholm, Sweden, International Institute for Democracy and Electoral Assistance.

28. Mainwaring, Scott y Timothy Scully (2010), Democratic governance in Latin America, Stanford, Calif., Stanford University Press.

29. Mair, Peter (2005), Democracy Beyond Parties, Working Paper 06, Center for the Study of Democracy/University of California, Irvine.

30. Marti, Salvador y Ivan Llamazares (2010), Un análisis de la política disruptiva en México ¿Quiénes se movilizan y por qué lo hacen?, Presentado en XXIX Congreso de Latin American Studies Associaton, Obtenido de. http://campus.usal.es/~dpublico//areacp/democracialocal/pdfs/Protestadisruptiva.pdf

31. Mateo Díaz, Mercedes, y Mark Payne (2007), Trends in Electoral Participation, En Daniel Zovatto G. y Mercedes Mateo Díaz (Eds.), Democracies in Development: Politics and Reform in Latin America, Washington D.C., Inter-American Development Bank and International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA). pp. 332.

32. Moseley, Mason y Daniel Moreno (2010), La normalización de la protesta en América Latina, Perspectivas desde el Barómetro de las Américas, Vanderbilt University (42).

33. Norris, Pippa (2001), Digital divide: civic engagement, information poverty, and the Internet worldwide, Cambridge, Cambridge University Press.

34. Norris, Pippa (2002a), Campaign Communications, En Larence LeDuc, Richard G. Niemi y Pippa. Norris (Eds.), Comparing Democracies 2: New Challenges in the Study of Elections and Voting (pp. 127-147), Londo, Sage.

35. Norris, Pippa (2002b), Democratic Phoenix: Reinventing Political Activism, Cambridge, UK; New York, NY, Cambridge University Press.

36. Norris, Pippa (2002c) Tuned Out Voters? Media Impact on Campaign Learning, Paper presented at the Politeia Conference, Brussels.

37. Norris, Pippa (2002d), La participación ciudadana: México desde una perspectiva comparativa, Harvard University, en http://www.pippanorris.com

38. Olson, Mancur (1965), The logic of collective action: public goods and the theory of groups. Cambridge, Mass, Harvard University Press.

39. Pasquino, Gianfranco (1995), Participación política, grupos y movimientos. En G. Pasquino, S. Bartolini, M. Cotta, L. Morlino & A. Panebianco (Eds.), Manual de ciencia politica (pp. 179-215), Madrid, Alianza Editorial.

40. Pateman, Carole (1970), Participation and democratic theory, Cambridge: Cambridge University Press.

41. Plancarte, Rafael (2015), El #YoSoy132: Las oportunidades, los recusos y su organización. En M. G. Morales Garza y L. A. Fernández García (Eds.), La elección presidencial de México, 2012. Miradas divergentes (pp. 111-141). México: Fontamara / Universidad Autónoma de Querétaro

42. Putnam, Robert. D. (2000), Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, New York, Simon & Schuster.

43. Putnam, Robert. D. (2002), Democracies in flux: the evolution of social capital in contemporary society, Oxford, Oxford University Press.

44. Rosanvallon, Pierre (2007), La contra-democracia. La politica en la era de la desconfianza, Buenos Aires, Ediciones Manantial.

45. Rosanvallon, Pierre (2010), La legitimidad democrática: imparcialidad, reflexividad y proximidad, Barcelona, Paidós.

46. Sandoval, Rodrigo (2015), Analizando el ciberactivismo en México: el caso de #yosoymedico17, Sapiens Research, Vol. 5 [2]: 66-72, Obtenido de. http://www.sapiensresearch.org/boletincientifico/numeros-publicados/v5n2-2015/1330-urbis-3

47. Santos de Sousa, Boaventura (Ed.). (2004), Democratizar la democracia: los caminos de la democracia participativa, México, FCE.

48. SEGOB (2001). Encuesta Nacional sobre cultura política y prácticas ciudadanas. Obtenido de http://www.encup.gob.mx/

49. SEGOB (2003). Encuesta Nacional sobre cultura política y prácticas ciudadanas. Obtenido de http://www.encup.gob.mx/

50. SEGOB (2005). Encuesta Nacional sobre cultura política y prácticas ciudadanas. Obtenido de http://www.encup.gob.mx/

51. SEGOB (2008). Encuesta Nacional sobre cultura política y prácticas ciudadanas. Obtenido de http://www.encup.gob.mx/

52. SEGOB (2012). Encuesta Nacional sobre cultura política y prácticas ciudadanas. Obtenido de http://www.encup.gob.mx/

53. Schumpeter, Joseph (1943), Capitalism, Socialism, and Democracy, London, G. Allen & Unwin ltd.

54. Skocpol, Theda, y Morris Fiorina (1999), Civic engagement in American democracy. Washington, D.C. New York, Brookings Institution Press, Russell Sage Foundation.

55. Swanson, David, y Paolo Mancini (Eds.). (1996), Politics, Media, and Modern Democracy: An International Study of Innovations in Electoral Campaigning and Their Consequences, Westport, CT: Praeger.

56.Tocqueville, Alexis de (1836), Democracy in America (2nd ed ed.). London: Saunders and Otley.

57. Vanderbilt University (2012), The Latin American Public Opinion Project, obtenido de: http://www.LapopSurveys.org.

58. Valdés Vega, Maria Eugenia y Maldonado Montes, Josefina (2014). “El reclamo democratico del movimiento #YoSoy132”. En Hector Tejera Gaona, P. Castro Domingo, Emanuel Rodríguez Domínguez, (comps.), Continuidades, Rupturas y Regresiones. Contradicciones y paradojas de la democracia mexicana. (pp. 299- 335). Universidad Autonoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, Conacyt, Juan Pablos.

59. Vallès, Josep, M. (2008), Ciencia política: una introducción, Barcelona, Ariel.

60. Verba, Sidney y Norman H. Nie (1972), Participation in America: political democracy and social equality (1st ed.), New York, London, Harper & Row.

61. Verba, Sidney, Norman H. Nie, y J.-o. Kim, (1978), Participation and political equality: a seven-nation comparison, Cambridge, Cambridge University Press.

62. Verba, Sidney, Kay L. Schlozman, y Henry Brady (1995), Voice and equality: civic voluntarism in American politics, Cambridge, Mass, London, Harvard University Press.

Notas