Artículos/Papers

SABERES Y PERCEPCIONES LOCALES SOBRE LOS PAISAJES ARQUEOLÓGICOS: EXPERIENCIAS DE CARTOGRAFÍA PARTICIPATIVA EN YOCAVIL (NOROESTE ARGENTINO) *

LOCAL KNOWLEDGE AND PERCEPTIONS ABOUT ARCHAEOLOGICAL LANDSCAPES: EXPERIENCES OF PARTICIPATORY CARTOGRAPHY IN YOCAVIL (NORTHWEST ARGENTINE)

SABERES Y PERCEPCIONES LOCALES SOBRE LOS PAISAJES ARQUEOLÓGICOS: EXPERIENCIAS DE CARTOGRAFÍA PARTICIPATIVA EN YOCAVIL (NOROESTE ARGENTINO) *

Boletín Antropológico, vol. 37, núm. 97, pp. 80-110, 2019

Universidad de los Andes

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Recepción: 13 Febrero 2018

Aprobación: 30 Julio 2018

Resumen: Este trabajo está guiado por una inquietud: Cómo podemos lograr una colaboración entre comunidades locales y arqueólogos que permita generar no sólo información de carácter científico sobre los paisajes del pasado, sino también conocimiento socialmente valorado por los habitantes de las regiones que investigamos. En este artículo presentamos las primeras experiencias de cartografía participativa emprendidas en distintas localidades del Valle de Yocavil y algunas reflexiones de dichos encuentros.

Palabras clave: Saberes locales, cartografía, arqueología, paisaje y comunidad.

Abstract: This work is guided by a concern: How can we achieve a collaboration between local communities and archaeologists that allows us to generate not only scientific information about past landscapes, but also knowledge socially valued by the inhabitants of the regions we investigate. In this article we present the first experiences of participatory mapping undertaken in different locations of the Valley of Yocavil and some reflections of those encounters.

Keywords: Local knowledge, cartography, archeology, landscape and community.

1. INTRODUCCIÓN: PASADO Y PRESENTE DE YOCAVIL

El Noroeste argentino (en adelante NOA) ha sido una de las zonas más complejas y densamente pobladas del territorio argentino en épocas prehispánicas antes de la conquista española, y se encuentra relacionado en términos culturales y geográficos con las áreas andinas del norte chileno y el sur de Bolivia.

A partir del período Temprano o Formativo Inferior (200 aC-700 dC), se consolida un modo de vida sedentario en el NOA; el paisaje estaba habitado por pequeñas comunidades agropastoriles en donde los asentamientos usualmente presentaban viviendas rodeadas de sus campos de cultivo (Núñez Regueiro, 1978; Tarragó, 1999). Durante el Formativo Medio (650 - 850 DC) se fueron gestando distintas esferas de interacción sociopolítica; una de ellas abarcó el área valliserrana de Catamarca y La Rioja, en donde se desarrolló el fenómeno de integración religiosa conocido como La Aguada, asociado al culto felínico (Pérez Gollán, 2000). En el valle de Yocavil o Santa María (provincias de Salta, Tucumán y Catamarca), el desarrollo que se fue gestando desde el Formativo inferior implicó posteriores cambios sin pasar, al parecer, por esta fase de supremacía religiosa Aguada; por este motivo Núñez Regueiro (1978: 474) distingue un Formativo Tardío (700-1000 dC), el cual implica una continuidad con los desarrollos formativos tempranos.

En el Período Tardío (1000-1430 dC), se da un fenómeno de crecimiento y concentración demográfica, formas de cultura material regionalmente distintivas y explotación agropecuaria intensiva (Albeck, 2011; Tarragó, 2000). Para el siglo XIII dC, el paisaje se encuentra dominado por pukaras o centros poblados estratégicos con características defensivas (Nielsen, 2001; Raffino, 2007; Tarragó, 2000). Como en el resto de los Andes, hay consenso en ver este período como un momento de conflictos endémicos, con diversas entidades políticas que luchan por el control de los territorios y los recursos (Arkush y Stanish, 2005; Nielsen, 2009).

Para mediados del siglo XV dC, el NOA era parte del Kollasuyu, la provincia sur del imperio Inca. La ocupación incaica en esta región fue selectiva, habiendo asentamientos netamente imperiales y numerosos sectores intrusivos en espacios locales de larga ocupación. Dentro del Kollasuyu, la provincia de Quiere-Quire (valles Calchaquí, Yocavil, Andalgalá, Hualfín y Abaucán), fue fuente de mano de obra, producción agropecuaria, riquezas minerales y artesanos metalúrgicos especializados (D´Altroy et al., 2007; Williams, 2004).

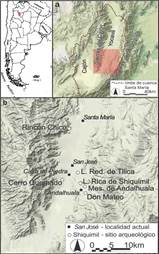

Dentro de esta macro región, el Valle de Yocavil es una importante depresión tectónica de clima semiárido, surcada por el río Santa María y enmarcada por la Sierra del Cajón o Quilmes al oeste y por las Cumbres Calchaquíes-Sierra del Aconquija al este (Figura 1). El área de estudio abordada en el Proyecto Arqueológico Yocavil (PAY), en el cual participan dos autores de este trabajo, abarca la porción del valle comprendida dentro del Departamento de Santa María, en la provincia de Catamarca.

Figura 1

a) Mapa del valle de Santa María o Yocavil, República Argentina. b) localidades actuales y sitios arqueológicos mencionados en el texto.

El reconocimiento de este valle como rico en vestigios antiguos se asocia principalmente con la cultura arqueológica Santa María del período tardío, definida a partir del estilo regional Santamariano, profusamente representado en tinajas empleadas como urnas funerarias. Así también por la presencia de una veintena de pukaras y poblados dispersos que albergaban grandes poblaciones y una economía agropastoril intensiva (Márquez Miranda y Cigliano, 1957; Tarragó, 2000).1 (Figura 2). Esta zona es significativa también dado que a la llegada de los españoles siguió más de un siglo de rebeliones indígenas (Lorandi y Boixadós, 1987- 88; Rodríguez, 2011). Estas son las mismas poblaciones que sufrieran la conquista incaica, conocidas en las fuentes históricas como “Diaguitas” o “Calchaquíes”.

Figura 2

a) Tinaja de estilo Santa María (foto de V. Palamarczuk); b) Vista de un sector del poblado Loma Rica de Shiquimil; c) Poblado de Rincón Chico; en primer plano un megalito con modificación antrópica, en el fondo, muros de estructuras habitacionales señaladas por líneas de puntos.

(foto de V. Palamarczuk)

El llamado período Hispano-Indígena o Colonial temprano (1536-1660) marcó una coyuntura en el modo de vida de las poblaciones locales, con una desestructuración de las prácticas espaciales aborígenes y el abandono progresivo de los territorios (Lorandi y Boixadós, 1987-88). A partir del siglo XVIII con el efectivo control español, el uso y organización social del espacio del valle se modifica estructuralmente, adquiriendo de a poco las características que perduran hasta la actualidad.2

Los estudios etnohistóricos, valiosos por la lectura de documentos de la época, han generado no obstante consecuencias políticas al plantear el despoblamiento del valle luego de las campañas militares que sofocaron los alzamientos indígenas, instalándose la idea en el imaginario local de que a partir de ese momento no quedaron poblaciones nativas (Lorandi y Boixadós, 1987-88). La construcción de esta idea generó desde la academia un relativo vacío historiográfico y la anulación de la legitimidad de los actuales pobladores como posibles descendientes de los habitantes originarios, siendo marginados de los proyectos arqueológicos (Manasse y Vaqué, 2014; Marchegiani et al., 2006).

Por otro lado, si bien en Yocavil los estudios arqueológicos y etnohistóricos se han concentrado en el pasado prehispánico reciente, es decir la cultura santamariana de los pueblos Diaguitas o Calchaquíes, según un trabajo etnográfico de Rodríguez y Lorandi (2005), hacia la década de 1960 los pobladores del valle parecían desconocer la suerte sufrida por estas poblaciones, de las cuales los numerosos sitios arqueológicos eran evidencia de su existencia pasada.3 Ese legado precolombino no parecía formar parte de la auto identidad cultural local, que se percibía como de descendencia europea o mestiza.

Para inicios del año 2000 la situación antes dicha comenzó a cambiar, surgiendo una preocupación social y política por recuperar las tradiciones y el pasado prehispánico, poco conocido por los locales, pero revalorado como lo culturalmente “auténtico” (Rodríguez y Lorandi, 2005: 436). En este proceso se constituyeron comunidades indígenas, vinculadas a través de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita, que fueron recuperando, revalorizando y recreando prácticas culturales de reminiscencia prehispánica (Isla, 2003; Marchegiani et al., 2006; Schwittay, 2003). En este auto-reconocimiento como poblaciones nativas, o como sus descendientes, el vínculo que estas comunidades generan con el paisaje histórico y cultural que los rodea, incluidos los “restos arqueológicos”, ha mostrado tener una relevancia significativa como componente en la conformación de la identidad cultural y en los reclamos territoriales. Esto ha puesto en jaque, desde hace más de dos décadas, la práctica apolítica de la arqueología en el NOA.

En este sentido, este artículo está guiado por una inquietud: Cómo podemos lograr una colaboración entre comunidades locales y arqueólogos que permita generar no sólo información científica sobre los paisajes del pasado, sino también conocimiento socialmente valorado por los habitantes de las regiones que investigamos, teniendo en cuenta sus necesidades y patrimonios. Como respuesta, en este trabajo apelamos a la cartografía participativa (en adelante CP) como marco de acción para una arqueología social, presentando nuestras primeras experiencias con esta metodología en Yocavil y algunas reflexiones de dichos encuentros.

2. LA CARTOGRAFÍA PARTICIPATIVA COMO MARCO DE ACCIÓN PARA UNA ARQUEOLOGÍA SOCIAL

La CP, la elaboración de mapas por comunidades locales (Corbett, 2009), puede incluirse dentro del movimiento crítico de la Investigación-Acción Participativa que tomó forma en los años noventa del siglo XX, a partir de propuestas como la del sicólogo alemán Kurt Lewin (1946) quien habló por primera vez de “Investigación-Acción”. Así también la pedagogía de los oprimidos del educador brasileño Paulo Freire (1970) y, finalmente, la síntesis elaborada por el sociólogo colombiano Orlando Fals Borda (1999), quien acuñó el concepto de “Investigación-Acción Participativa”. La propuesta consiste en que las comunidades o personas afectadas por problemáticas, proyectos o emprendimientos participen de manera activa en el proceso de investigación, planificación y toma de decisiones de manera que se pueda generar no sólo conocimiento, sino también cambios sociales y empoderamiento de las comunidades locales (McCall, 2011). El objetivo de la Investigación-Acción Participativa es conocer para transformar la realidad teniendo en cuenta las necesidades de las personas afectadas.

La CP surgió inicialmente con las First Nations (Primeras naciones nativas) de Canadá (Brody, 1988; Candler et al., 2006; Flavelle, 2002; Tobias, 2010), siendo utilizada a partir de los noventa en América Latina por poblaciones indígenas y campesinas (Herlihy y Knapp, 2003). Ha sido empleada como herramienta para el tratamiento de diversas problemáticas: a) identidad cultural, b) manejo de recursos naturales, c) compensación por manejo sustentable, d) monitoreo y control del daño sobre el territorio generado por agentes externos, y e) mitigación de conflictos entre comunidades, entre otros (Abbot et al., 1998; Basso, 1996; Gonda y Pommier, 2004; Herlihy y Knapp, 2003; McCall, 2006, 2011).

En los procesos de CP, la cartografía generada es considera tanto un fin como un medio, contribuyendo a la socialización de saberes y prácticas entre generaciones, al conocimiento y protección del territorio y del acervo cultural local, y, fundamentalmente, al empoderamiento de las comunidades (Herlihy y Knapp, 2003; Tobias, 2010). La cartografía, pero sobre todo la actividad de mapeo en sí misma, actúan como instrumentos para moldear nuevas realidades espaciales, por lo tanto, existe una necesidad imperiosa de mayor participación de la gente en la generación de mapas de sus propios espacios y recursos, incluidos los arqueológicos. La CP constituye una manera social y culturalmente distinta de entender el paisaje y contienen información que se excluye de los mapas estándar, los cuales representan normalmente los puntos de vista oficiales o de los sectores hegemónicos de la sociedad (Corbett, 2009); aquí podríamos incluir la mayoría de la cartografía generada en la práctica arqueológica.

Los proyectos de CP pueden servir para compartir opiniones y resolver intereses encontrados, estableciendo un espacio de debate y negociación para la posterior implementación de acciones. Puede ser útil también para recuperar las memorias ligadas a ciertos lugares en el paisaje; en este sentido se puede mapear no sólo localizaciones puntuales de lugares (como coordenadas cartesianas), sino también narrativas, sentimientos y percepciones asociados con esos lugares, y que se relacionan con la memoria e identidades individuales y colectivas (Basso, 1996; Leibsohn, 1994).

En este sentido, entendemos que la cartografía o práctica de mapeo, consiste en el conjunto de representaciones que una sociedad realiza sobre el espacio, siendo una práctica que se puede rastrear en el tiempo y no exclusiva del ámbito científico académico.3

3. PRIMERAS EXPERIENCIAS DE CARTOGRAFÍA PARTICIPATIVA EN YOCAVIL

Durante agosto de 2016 y junio 2017, en el marco de un proyecto postdoctoral de la primera autora, se llevaron a cabo talleres participativos con distintos actores sociales del valle, contando con el apoyo de la Intendencia de San José, las Secretarías de Cultura y Turismo de San José y San María, y el aval de la Dirección Provincial de Antropología. Hay que resaltar que la propuesta fue elaborada como un proyecto de corte académico y no surgió como una iniciativa conjunta. Dado que en la conformación de las nuevas identidades locales la valoración de los paisajes ancestrales constituye un eje central (Atalay, 2012; Rappaport, 1998), considerábamos que la recuperación de saberes y percepciones locales en estudios de arqueología del paisaje podría ser una práctica que generara, como primer paso, espacios de encuentro, diálogo y discusión entre arqueólogos y lugareños. En un inicio el proyecto se proponía trabajar exclusivamente con la Comunidad Originaria Ingamana (adelante COI), con Personería jurídica reconocida por el Estado argentino. Esta comunidad se asienta en un sector del valle trabajado por nosotros hace varias décadas y en repetidas oportunidades ha manifestado su deseo de una mayor injerencia en asuntos relativos al patrimonio arqueológico, hecho que motivó la formulación del proyecto. No obstante, la presencia de lugareños que no se reconocen como miembros de la COI pero igualmente interesados en el patrimonio, nos llevó a replantear la propuesta original, incorporando otros actores sociales como maestros y profesores, alumnos de escuelas primarias, estudiantes de turismo e historia, delegados comunales y guías de turismo, para evitar fomentar posibles conflictos locales. El objetivo era poder abordar los paisajes arqueológicos de Yocavil a partir de los saberes y percepciones locales, poniendo en juego similitudes y contradicciones entre los mismos con respecto al significado de los sitios arqueológicos en la historia y la cultura del valle, así como en relación al conocimiento generado por los arqueólogos.

La propuesta fue bien recibida y rápidamente los encuentros se vieron atravesados por el creciente interés político y social de explotar la vía del turismo rural y cultural, teniendo como unos de los atractivos principales los sitios arqueológicos. Esta problemática se entroncó asimismo con el interés de los docentes de incorporar información arqueológica al currículo escolar, tanto en escuelas primarias como secundarias, estas últimas con programas pedagógicos orientados en Turismo.

La “falta de conocimiento local” sobre las poblaciones prehispánicas del valle como parte del pasado cultural del área, mencionada al inicio, resaltaba la importancia de intentar encuentros participativos para lograr un diálogo de saberes. Nos referimos al diálogo necesario entre arqueólogos, como estudiosos del tema, con maestros, profesores y directores de instituciones educativas a cargo de los programas de estudio. Involucra asimismo a las autoridades municipales y provinciales capaces de impulsar los procesos de puesta en valor del patrimonio cultural (incluido el arqueológico) y a las comunidades locales, indígenas o no, habitantes del territorio, dueños de la tradición oral, y quienes se espera sean los principales beneficiados de la activación de la zona por el turismo. A la vez, estos emprendimientos turísticos ponen el foco en la problemática de la valoración, preservación y acondicionamiento del patrimonio cultural y arqueológico local para un manejo participativo y sustentable del mismo.

A continuación, realizaremos una breve reseña de las principales actividades emprendidas en estos dos años, indicando actores participantes y principales resultados, concluyendo con las reflexiones que surgieron de estas primeras experiencias.

4. CHARLAS-TALLER EN ESCUELA PRIMARIA 291 DE ANDALHUALA DEL ALTO

En la Escuela primaria de Andalhuala del Alto se realizaron charlas-taller durante dos años consecutivos (Figura 3). En agosto de 2016 participaron 20 alumnos (de entre 6 y 12 años) y 7 maestros, entre ellos la directora de la escuela, Mariela Balderrama.

En esta oportunidad se brindó una charla sobre el trabajo de los arqueólogos y los 30 años de estudios del PAY en el valle y específicamente en Andalhuala. Fue interesante que viendo una diapositiva donde se mostraba el dibujo de una reconstrucción de una casa Tardía con sus habitantes, y frente a la pregunta de qué veían en la imagen (esperando que dijeran “una vivienda”) todos los niños contestaron al unísono “¡indios!”.

Luego se desarrolló una actividad de mapas mentales (Álvarez Larrain y McCall, 2018b), en la cual los niños debían dibujar su paisaje cotidiano. Los dibujos realizados resultaron ser panorámicas del pueblo donde los cerros, las casas y los cardones (cactus) tenían preponderancia (Figura 3a y 3b). Las únicas menciones a temas de patrimonio cultural y arqueológico fueron las de un niño que dibujó un arco y una flecha, semejante a una ilustración mostrada durante la presentación, y una niña que respondió que la casa que había dibujado era “la de un indio”.

Figura 3

a. Actividad de mapas mentales, b. Puesta en común de los mapas, c. Salida de campo; parada sobre un mortero comunal, d. Ubicación espacial con ayuda de Smartphone y GPS.

En junio de 2017 volvimos a la escuela para realizar un segundo taller, participando 19 niños, 4 docentes y la directora. Dado que habíamos iniciado actividades el año anterior, comenzamos el encuentro haciendo un repaso de lo que ya habíamos visto. Los niños recordaban la mayoría de la información que les habíamos brindado y se mostraron más participativos y en confianza con nosotros con respecto al primer año.

Luego de la charla hicimos una actividad de mapeo en campo con GPS interpretando las evidencias arqueológicas que íbamos encontrando en el camino (Figura 3d). Nuestro guía fue el Sr. Hugo, cuidador de la escuela de Andalhuala y dueño de los terrenos donde se encuentra el sitio. La caminata fue en una mesada4 con evidencias de arquitectura prehispánica productiva. Las paradas sirvieron para reflexionar sobre los restos materiales observados y su posible funcionalidad (Figura 3c). Los niños estaban bastante entusiasmados y muchos querían seguir viaje al sitio El Rincón o a Loma Rica de Shiquimil,5 ambos emplazados a pocos kilómetros de distancia. (Error 1: La referencia debe estar ligada) (Error 2: El tipo de referencia es un elemento obligatorio) (Error 3: No existe una url relacionada)

Como complemento de estas actividades y a pedido de los maestros quienes provienen de otras zonas del valle, realizamos una jornada de capacitación sobre la arqueología de Andalhuala. Ellos nos comentaban que usualmente los alumnos les hacen preguntas sobre cosas que encuentran en el campo, pero ellos no cuentan con el conocimiento para satisfacer esas inquietudes. Reconocían haber escuchado historias sobre el pasado prehispánico pero que no creían ciertas y preferían no repetirlas. Dos ideas surgieron de esto: hacer visitas regulares con los chicos a los sitios arqueológicos de la zona y elaborar un texto de divulgación sobre la arqueología de Andalhuala que pudiera ser usado en la escuela para incorporar este conocimiento.

5. CHARLA-TALLER EN INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA CIUDAD DE SANTA MARÍA

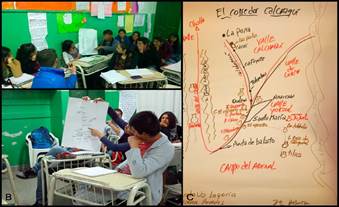

En agosto de 2016 realizamos una charla-taller en el Instituto de Estudios Superiores de la ciudad de Santa María con estudiantes del 3° año del Profesorado de Historia en la materia “Historia de Catamarca” a cargo de la profesora Lizi Guzmán, quien amablemente nos cediera el espacio (Figura 4). Este encuentro surgió a pedido de los estudiantes al enterarse que estábamos haciendo talleres en las escuelas, dado que deseaban obtener información sobre sitios arqueológicos de la provincia para uno de sus cursos.

Primero se realizó un ejercicio de mapas mentales donde los estudiantes dibujaron los sitios arqueológicos que conocían en el valle (Figura 4a y 4b). La propuesta era sondear con qué conocimiento contaban estos estudiantes interesados en la historia. Los “mapas” fueron desde un dibujo de la estructura conocida como “la ventanita” del sitio Fuerte Quemado (donde cada 21 de junio se celebra el Inti Raymi, celebración de origen incaico), hasta un mapa de la provincia de Catamarca, pasando por un mapa denominado “El corredor Calchaquí” con abundante información sobre los sitios arqueológicos del valle, elaborado por estudiantes con conocimientos previos en turismo (Figura 4c). Posteriormente se contrastó ese conocimiento con la información que les brindamos sobre los sitios conocidos y estudiados por el PAY. Los chicos habían visitado o sabían sobre una gran cantidad de ellos, pero no contaban con información como la cronología, su función o quiénes habían sido sus habitantes originarios.

Figura 4

a y b. Actividad de mapas mentales con los estudiantes del 3° año del Profesorado de Historia del Instituto de Estudios Superiores de Santa María, c. Ejemplo de mapa mental sobre sitios arqueológicos de Yocavil

De estos encuentros surgieron ideas como hacer una actividad con otros estudiantes del profesorado para recuperar historias orales relacionadas con los sitios, que también sirviera para capacitar a los guías de turismo. Se propuso también que los niños pudieran participar en excavaciones dentro de un marco estructurado, por ejemplo, un curso optativo sobre arqueología donde hicieran práctica de campo.

6. CHARLA-TALLER EN ESCUELA SECUNDARIA N° 78 DE SAN JOSÉ VILLA Y SU ANEXO EN CASA DE PIEDRA

En junio de 2017 se realizaron talleres en la Escuela Secundaria N° 78 de San José Villa y su Anexo en Casa de Piedra (Figura 5). Estos encuentros contaron con una charla sobre la arqueología, las tareas del PAY en la zona y la metodología de la CP que serviría para poder hacer una actividad en un sitio arqueológico a visitar.

En el caso de la escuela de San José, se contó con la participación de 19 estudiantes de 5to año (de alrededor de 17 años), profesores de la institución, el Cacique (líder) de la COI y representantes de la Secretaria de Cultura y Turismo de San José. En la escuela de Casa de Piedra participaron 17 chicos (de entre 12 y 18 años)6 y 6 docentes.

Posteriormente, se organizó una salida de campo para visitar el sitio arqueológico Loma Redonda de Tilica, próximo a las escuelas. Los chicos de la escuela de Casa de Piedra llaman a este cerro “Loma Cucharón” dado que, desde este pueblo ubicado al oeste del sitio, el cerro se observa en la forma de un cucharon invertido, mientras que desde San José ubicado al norte se divisa como un cerro redondo. El mismo se trata de un poblado prehispánico del segundo milenio de nuestra era, con características defensivas, ubicado sobre un cerro bajo. Hace unos 30 años fue construido allí un Calvario o Vía Crucis, el cual afectó la configuración original de una parte del sitio arqueológico. Una vez llegados a la base del sitio y antes de emprender la subida al cerro, el Cacique de la COI pronunció unas palabras de respeto a la Pachamama (Madre tierra) y a los ancestros (Figura 5.a).

El mapeo consistió en dos actividades. Por un lado, se les dio a los estudiantes copias del plano de las estructuras arqueológicas del sitio para que ellos se ubicaran espacialmente en relación con las construcciones prehispánicas a medida que ascendían. La segunda actividad la emprendimos una vez que llegamos a la cima del cerro, espacio que fuera acondicionado para la instalación de la cruz y punto de llegada del Calvario. Aquí empleamos la técnica de fotomapas (Álvarez Larrain y McCall, 2018 b), utilizando ampliaciones de imágenes satelitales (Google Earth) de la porción sur del valle. Les pedimos a los chicos que por grupos marcaran en las imágenes aquellos lugares del paisaje que conocieran y/o les fueran significativos, ya sea pueblos actuales, sitios arqueológicos u otros lugares conocidos.

Durante la subida al cerro varios chicos se entusiasmaron con la idea de ir marcando con colores en el plano la senda de acceso abierta por el Calvario y los recintos arqueológicos que iban reconociendo y ubicando. En este sentido, el plano fue una herramienta eficaz para hacer paradas interpretativas en el camino, permitiendo una mejor comprensión del sitio (Figura 5.b). Si bien el lugar es frecuentado por los pobladores locales para actividades religiosas y recreativas, tanto chicos como profesores dijeron desconocer que fuera un poblado prehispánico, a pesar de que las estructuras arqueológicas son visibles. El uso del plano arqueológico mientras transitábamos por el sitio permitió que chicos y profesores tuvieran otra mirada del lugar y pudieran reconocer otros elementos (como las antiguas habitaciones). Cuando les explicamos que los mapas, por convención, llevan un norte que sirve para orientar el mapa, los chicos nos respondieron que hubiese sido mejor dibujar la cruz de la cumbre, elemento que no se encontraba representado en nuestro plano “arqueológico”, pero que es la referencia espacial de los locales.

Con respecto a la actividad de los fotomapas, a los chicos no les resultó fácil entender las imágenes satelitales en relación con el paisaje divisable desde el cerro. De a poco pudieron ir ubicando la mayoría de los pueblos actuales, siendo pocos los sitios arqueológicos indicados, casi exclusivamente la Loma Redonda misma y Loma Rica de Shiquimil, fácilmente distinguible desde donde nos encontrábamos (Figura 5.c-d). No obstante, fue interesante que la actividad estimuló la observación del entorno. Como una de las chicas lo puso en palabras “he subido aquí muchas veces y jamás me había puesto a ver y apreciar el paisaje”. Uno de los chicos de la escuela de Casa de Piedra, llamado Luis M. y oriundo de La Puntilla, se mostró particularmente interesado en la actividad y nos señalaba desde el cerro un lugar donde “hay casas de indios” y que conoce bien dado que su familia lo utiliza para la obtención de leña (ver sección “Recorridos en el campo”).

Esta actividad en el cerro entre los estudiantes, sus profesores y los arqueólogos, estimuló otras propuestas como por ejemplo que se organizara desde la escuela una actividad de mapeo de aquellos sitios que los chicos conocían o donde sabían que alguien había encontrado objetos arqueológicos. También el entendimiento de que el Calvario había sido construido sobre un antiguo poblado prehispánico motivó las ganas de realizar un taller en la escuela de recuperación de la historia oral a través de entrevistas a los mayores por parte de los chicos, para saber en qué momento fue construido el Calvario.

Luego de una pausa para picnic, comenzamos el descenso, aclarando que no dejaran basura. Algunos chicos encontraron fragmentos cerámicos decorados y se los quisieron llevar, oportunidad que aprovechamos para insistir en que no levanten cosas de los sitios explicando el porqué de la necesidad de su conservación. Allí se les mostró un pozo de huaqueo (saqueo) que sirvió para explicar las diferencias entre una excavación arqueológica y una ilegal. Una de las chicas nos decía que ella prefería que no excaváramos dado que consideraba más emocionante que uno pudiera subir al sitio y vivir una aventura.

Figura 5

a. El cacique de la Comunidad Originaria Ingamana pidiendo permiso a la Pachamama para ingresar al sitio arqueológico, b. Paradas interpretativas utilizando el plano del sitio, c-d. los chicos de San José y Casa de Piedra mapeando desde la cima del Calvario en la Loma Redonda de Tilica.

7. CHARLA-TALLER EN ESCUELA SECUNDARIA DE ANDALHUALA DEL ALTO

En la escuela secundaria de Andalhuala del Alto, anexo de la escuela de San José Villa, realizamos una charla-taller con 19 estudiantes (de un total de 21, de entre 13 y 18 años), 7 docentes y la directora. Los docentes nos decían que la educación secundaria tiene orientación en turismo, por eso ellos consideran importante trabajar con los chicos sobre el tema de los sitios arqueológicos y la cultura prehispánica de la zona para poder capacitarlos en los recursos del turismo local.

Comenzamos nuevamente con una breve charla sobre el PAY, el trabajo de los arqueólogos y los conocimientos sobre la arqueología de la zona. Aquí salieron temas interesantes como, por ejemplo, si los arqueólogos devuelven las cosas que excavan, cómo diferenciar un arqueólogo de un excavador ilegal, si la gente conocía o no los sitios de la zona, los bienes arqueológicos que la gente encuentra y se queda en la casa, etc. Los profesores comentaban que en otros tiempos la gendarmería confiscaba las piezas que la gente tenía en la casa prometiendo que serían expuestos en el museo de Santa María, pero luego las cosas no aparecían; esto generó desconfianza y que la gente ya no reconociera si tenía cosas en sus casas. A partir de estas inquietudes, surgió como propuesta que la gente de Andalhuala donara sus cosas conservando el dato de la familia que lo donó para armar un museo en el pueblo que pueda ser visitado por todos los habitantes locales y al mismo tiempo ser otro atractivo turístico.

Para finalizar realizamos una actividad de mapas mentales con los estudiantes. Les pedimos que por grupos realizaran mapas del pueblo de Andalhuala, dibujando lo que ellos sintieran significativos de su pueblo y del paisaje local. Los chicos dibujaron los cerros, los principales ríos y caminos, sus casas, el centro del pueblo, el hospedaje, el camping, el Calvario, la cancha de futbol, morteros comunales y “el cardón más alto de la Argentina”. Ríos que aparecen en la carta topográfica oficial como Río Andalhuala y Río Zampay, fueron nombrados Río del Bajo y Río Juan Azampay, respectivamente (Figura 6).

Figura 6

Ejemplos de mapas mentales realizados por los estudiantes de la escuela secundaria de Andalhuala del Alto. En dos dibujos aparecieron sitios arqueológicos: el Cerro de la cruz (como llaman al cerro que tiene el Calvario), mencionando que en su base había un cementerio e indicado con el dibujo de un ataúd, el sitio “El Rincón” (También denominado Don Mateo) y la Mesada de Andalhuala Banda, que uno de los chicos reconoció cuando hicimos nuestra presentación de la arqueología de la zona.

8. REUNIONES Y MAPEO PARTICIPATIVO EN EL MARCO DEL PROYECTO LOMA RICA DE SHIQUIMIL.

En el marco del proyecto de gestión y uso público “Parque Arqueológico y Paleontológico Loma Rica de Shiquimil”7, se realizaron encuentros participativos para la “reapertura” del sitio arqueológico al turismo de forma participativa y sustentable. En esta oportunidad se realizaron dos reuniones con los principales actores sociales y políticos involucrados en el proyecto; se trataron temas relativos a los antecedentes arqueológicos del sitio, la legislación vigente en temas de patrimonio, contenidos científicos y educativos. Se definieron también los pasos a seguir por los distintos grupos de trabajo (área de turismo del municipio y guías locales, arqueólogos, Intendencia, profesores y maestros, vecinos de San José, Entre Ríos y Andalhuala y la COI) (Figura 7.a).

Con respecto al proyecto de parque, surgió la idea de incluir un sendero con información geológica, sin separar lo arqueológico del entorno. Asimismo, se planteó la necesidad de un trabajo interdisciplinario con expertos que pudieran atender temáticas relacionadas al sitio pero que requieren de otros conocimientos como por ejemplo obras que permitan frenar la erosión del cerro que está generando la perdida de recintos en los márgenes de la cumbre, o el cuidado de los cardones que constituyen parte de la flora local. En las charlas salió el tema de los talleres y la CP como metodología de trabajo para lograr que el plan de gestión involucre distintos actores sociales y la necesidad de formar un grupo de trabajo que incluya tanto arqueólogos, como funcionarios, profesores, gente de la comunidad y representantes de las comunidades originarias.

Estos encuentros fueron acompañados por jornadas participativas de mapeo con dron Phantom DJI 4 para elaborar mapas del sitio arqueológico y determinar el área “núcleo”, fundamentalmente la extensión del pukara, y “buffer” del parque arqueológico, el cual incluiría varios sitios actualmente trabajados en las localidades de San José, Entre Ríos y Andalhuala (Figura 7.b-c).

Figura 7

a. Reunión en Loma Rica de Shiquimil entre autoridades, vecinos y arqueólogos, b y c. Jornadas de mapeo participativo con dron.

9. RECORRIDOS EN CAMPO CON LUGAREÑOS

Distintos recorridos en campo con apoyo de imágenes satelitales, GPS y smartphones fueron emprendidos con lugareños del Municipio de San José. Estas actividades fueron significativas para trabajar temáticas relacionadas con los paisajes arqueológicos de la zona y las nuevas propuestas de conservación y gestión de uso público del patrimonio cultural regional.

Uno de los recorridos surgió a raíz de los comentarios sobre estructuras arqueológicas de Luis M., uno de los niños de la Escuela de Casa de Piedra. Unos días después del taller en la escuela organizamos una salida de campo con Luis, el profesor Héctor Córdoba y personal de la Secretaria de Turismo de Santa María. Este asentamiento, ubicado en una zona que los lugareños llaman “Cerro Quemado”, producto de un incendio en época contemporánea, presenta un claro patrón de arquitectura incaica, pudiendo corresponder a un centro administrativo de la época en la que el NOA fuera dominado por los Incas del Cuzco. Este sitio, que era desconocido por los arqueólogos, podría cambiar las teorías sobre la ocupación del incanato en la región a la vez que se presenta como un sitio con alto potencial turístico (Figura 8).

Otros recorridos fueron realizados junto a Luis Cáceres, poblador de Entre Ríos, dueño de los terrenos donde se encuentra ubicado el sitio Loma Rica de Shiquimil, y nombrado guardaparque y guía por la Dirección Provincial de Antropología de Catamarca. Estas tierras tienen un alto potencial arqueológico y geológico para la zona y es donde se propone emplazar el parque arqueológico.

Los recorridos con Luis Cáceres nos permitieron registrar principalmente sendas de tránsito hacia y desde la Loma Rica con respecto a su entorno, así como historias asociadas a los lugares. Durante la caminata por el bajo norte del sitio, Luis nos comentaba que a toda esa zona sus abuelos le decían el “antigal” y que allí se encontraron muchos entierros prehispánicos. Luis nos brindó información muy útil para interpretar procesos de perturbación en el sitio arqueológico, identificando fechas aproximadas para cambios recientes en el paisaje y sus agentes, tanto a partir de su propia experiencia como de relatos de sus padres y abuelos. Por ejemplo, remociones de sedimento producto de excavaciones ilegales y deslizamientos naturales de tierra y rocas por procesos erosivos. Asimismo, nos llevó hasta el llamado “pozo bravo”, una depresión ubicada en un cauce seco donde “los animales iban a tomar agua porque brotaba pura”, contándonos que la gente no iba de noche porque el pozo los podía tragar.

Figura 8

Luis Mostrando una de las estructuras de Cerro Quemado.

10. CONCLUSIONES

Desde nuestra percepción, los talleres de CP en las escuelas tuvieron resultados muy positivos. Generaron un ambiente relajado y de mayor familiaridad que las charlas de transferencia de conocimientos tradicionales, pues los estudiantes, pero sobre todo profesores y maestros, se sintieron en confianza de expresar distintas inquietudes. Así, salieron temas como, por ejemplo, los bienes arqueológicos que la gente encuentra, el papel de los arqueólogos, el pasado indígena y la falta de conexión con el presente santamariano, algo que ellos mismos reconocían. Ello se refleja al referirse a las antiguas poblaciones nativas como “indios”. Otros temas fueron la aceptación o no de las reconstrucciones históricas por parte de las comunidades indígenas, y los procesos de puesta en valor de los sitios arqueológicos en relación con el desarrollo económico de los pueblos, entre otros. Fue interesante que en la medida que profesores y maestros se fueron enterando de nuestros talleres o fueron invitados a participar por sus colegas, muchos de ellos quisieron organizar actividades con sus estudiantes. En este sentido, éste es un sector de la población (en su mayoría nativos del valle, pero no necesariamente identificados con las comunidades indígenas), que siempre ha recibido con interés el trabajo de los arqueólogos haciendo de las escuelas ámbitos propicios para el ejercicio de estas nuevas metodologías de trabajo. Particularmente, los estudios de nivel secundaria en el valle tienen orientación al turismo, por eso los docentes consideran relevante trabajar con los chicos el tema de los sitios arqueológicos y la cultura prehispánica de la zona. Es llamativa la ausencia de este tipo de conocimiento en la educación formal, a pesar de ser una realidad de sus paisajes cotidianos. Los profesores remarcaban a los chicos la importancia de que conocieran y protegieran el patrimonio cultural local porque eso ayudaría a fomentar el turismo y a su vez a generar empleos para que ellos no tuvieran que irse del pueblo, siendo la falta de trabajo para los jóvenes una de las mayores problemáticas del valle. En este sentido, percibimos que el patrimonio arqueológico es altamente valorado como un potencial recurso de explotación económica que podría generar ingresos y la posibilidad de una salida laboral para los jóvenes. A lo largo de los distintos encuentros con estudiantes, maestros, profesores, lugareños y autoridades locales, salió varias veces el tema de los objetos que la gente tiene en su casa y la desconfianza para con los arqueólogos o las autoridades locales que tienen incidencia en la materia. Estas inquietudes llevaron a pensar alternativas de acción, como, por ejemplo, hacer inventarios de lo que la gente ha encontrado y construir pequeños museos locales que sirvan como resguardo, herencia cultural, enseñanza y atractivo turístico.

Otro tema que salió durante los encuentros fue el reclamo hacía nosotros los arqueólogos de hacer una “bajada” del conocimiento para que la gente entienda lo que decimos. Por nuestra parte, reconocíamos que la mayoría de los arqueólogos tenemos una formación académica centrada en la investigación y la difusión hacia pares académicos (conferencias, artículos científicos), pero no en la divulgación. Así, surgió como propuesta formar comunicadores sociales, por ejemplo, los mismos guías de turismo que conocen la zona, cuentan con buen conocimiento de lo arqueológico y están habituados al trato con la gente.

Por su parte, las jornadas participativas en relación con el proyecto de gestión y uso público de Loma Rica de Shiquimil, fomentaron un ambiente inclusivo y de reflexión, que incluso manifestó conflictos de interés, en donde se trató de generar la mayor representatividad posible de los actores de la zona que se verán afectados por el proyecto, proponiendo pasos a seguir en donde todas las partes tuvieran su función.

Para finalizar, es necesario resaltar que, como suele suceder en numerosos proyectos de investigación-acción participativa, los encuentros arribaron a problemáticas locales de distinta índole como la falta de empleo para los jóvenes, el apoyo al desarrollo local, los problemas de la enseñanza, entre otros. Desde luego estos son ajenos a los objetivos originales y competencias de un proyecto de este tipo. No obstante, estas problemáticas deben ser tomadas en cuenta al formar parte de la realidad cotidiana de estas poblaciones.

En este trabajo hemos presentado los primeros intentos por aplicar la metodología de CP en Yocavil en relación con el estudio de los paisajes arqueológicos. Si bien el proyecto no contó con una contraparte local durante su elaboración, consideramos que estas metodologías de investigación-acción participativa van en consonancia con el fenómeno que se está dando en todo el NOA del resurgir de las identidades indígenas y locales. Si bien notamos que los pobladores prehispánicos del valle siguen siendo referidos como “indios” por gran parte de los pobladores actuales, sin identificarlos como ancestros o con algún tipo de conexión con el presente, la revalorización de aspectos de la cultura indígena está generando un interés real por el pasado prehispánico y los sitios arqueológicos y un deseo de una mayor participación en su estudio y manejo. Las experiencias aquí plasmadas están lejos aún de lograr su máximo objetivo, el empoderamiento de las comunidades, pero nos han permitido lograr otro tipo de diálogo con los habitantes del valle, pensar de manera conjunta actividades a futuro y reflexionar sobre la práctica arqueológica y el pasado que estudia.

Agradecimientos

Este trabajo fue posible gracias a una beca postdoctoral DGAPA-UNAM otorgada a la primera autora, y en el marco de los proyectos: PAPIME PE 307016 del Dr. M. McCall (México), y PICT-2014-0345 y UBACYT 20020130100510BA de la Dra. M. Tarragó (Argentina). Agradecemos a los habitantes y funcionarios del valle por su cálida bienvenida y la buena predisposición hacia las actividades propuestas. Asimismo, agradecemos a M. Antonieta Jiménez Izarraraz por la invitación a participar del Seminario realizado en el Colegio de Michoacán en agosto de 2017 y a Magdalena García Sánchez por invitarnos a colaborar en el dossier resultado de ese encuentro.

BIBLIOGRAFÍA

ABBOT, Jo, Robert CHAMBERS, Christine DUNN, Trevor HARRIS, Emmanuel DE MERODE, Gina PORTER, Janet TOWNSEND y Daniel WEINER. 1998. “Participatory GIS: opportunity or oxymoron?”. En: Participatory Learning and Action Notes, N° 33, pp. 27-34.

ALBECK, María E. 2011. “Estudios de agricultura prehispánica en Casabindo (1980-1993)”. En: Arqueología de la Agricultura. Casos de estudio en la región andina argentina, Alejandra Korstanje y Marcos Quesada (ed.), Ediciones Magna, Tucumán. pp. 12-47.

ÁLVAREZ LARRAIN, Alina y Sonia LANZELOTTI. 2013. “Habitar y cultivar en el este del valle de Yocavil”. En: La Espacialidad en Arqueología. Enfoques, métodos y aplicaciones, Inés Gordillo y José M. Vaquer (ed.), Editorial Abya-Yala, Quito. pp. 151-190.

ÁLVAREZ LARRAIN, Alina y Michael MCCALL. 2018a. “Participatory Mapping and GIS in Archaeological and Cultural Landscapes Studies: A Review”. Manuscrito. Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental.

ÁLVAREZ LARRAIN, Alina y Michael MCCALL. 2018b. “Herramientas de cartografía participativa en estudios de arqueología del paisaje”. Manuscrito. Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental.

ÁLVAREZ LARRAIN, Alina, Romina SPANO y M. Solange GRIMOLDI. 2016. “Soria 3: nuevas evidencias de la ocupación aldeana temprana en Yocavil, Noroeste argentino. Un ejercicio interpretativo”. En: Revista Española de Antropología Americana, N° 46, Madrid, pp. 219-239.

ARKUSH, Elizabeth y Charles STANISH. 2005. “Interpreting conflict in the ancient Andes. Implications for the Archaeology of Warfare”. En: Current Anthropology N° 46, Vol. 1, pp. 3-27.

ATALAY, Sonia. 2012. Community-Based Archaeology: Research with, by, and for Indigenous and Local Communities. University of California Press, Berkeley.

BASSO, Keith. 1996. Wisdom Sits in Places. Landscape and Language among the Western Apache. University of New Mexico Press, Albuquerque.

BRODY, Hugh. 1988. Maps and Dreams: Indians and the British Columbia Frontier. Douglas y McIntyre, Vancouver.

CANDLER, Craig, Rachel OLSON, Steven DEROY y Kieran BRODERICK. 2006. “PGIS as a sustained (and sustainable?) practice: First Nation experiences in Treaty 8 BC, Canada”. En: Participatory Learning and Action N° 54, pp. 51–57.

CORBETT, Jon. 2009. Buenas prácticas en cartografía participativa. Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, Roma.

D´ALTROY, Terence, Verónica WILLIAMS y Ana M. LORANDI. 2007. “The Inkas in the Southlands”. En: Variations in the Expression of Inka Power, Richard Burger, Craig Morris y Ramiro Matos (ed.), pp. 85-133. Dumbarton Oaks, Washington DC.

FALS BORDA, Orlando. 1999. “Orígenes universales y retos actuales de la IAP (Investigación Acción Participativa)”. En: Análisis Político, N° 38. pp. 71-88.

FLAVELLE, Alix. 2002. Mapping Our Land. Lone Pine Publishing, Alberta.

FREIRE, Paulo. 1970. Pedagogía del oprimido. Tierra Nueva, Montevideo, Uruguay.

GONDA, Noemí y Denis POMMIER. 2004. Prevención y resolución de conflictos en torno a la tierra y los recursos naturales: manual práctico de mapeo comunitario y uso del GPS para organizaciones locales de desarrollo. Unión Europea, Managua.

HERLIHY, Peter y Gregory KNAPP. 2003. “Maps of, by, and for the peoples of Latin America”. En: Human Organization, N° 62, Vol. 4, pp. 303-314.

ISLA, Alejandro. 2003. “Los usos políticos de la memoria y la identidad”. En: Estudios Atacameños, N° 26, pp. 35-44.

LEIBSOHN, Dana. 1994. “Primers for memory: Cartographic histories and Nahua identity”. En: Writing Without Words: Alternative Literacies in Mesoamerica and the Andes, Elizabeth Hill Boone y Walter Mignolo (ed.), pp. 161-187). Duke University Press, Durham.

LEWIN, Kurt. 1946. “Action research and minority problems”. En: Journal of Social Issues N° 2, Vol. 4, pp. 34-46.

LIBERANI, Inocencio y Rafael HERNÁNDEZ. 1950 [1877]. Excursión arqueológica en los Valles de Santa María, Catamarca. Publicación nº 563. Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán.

LORANDI, Ana M. y Roxana BOIXADÓS. 1987-1988. “Etnohistoria de los Valles Calchaquíes en los siglos XVI y XVII”. En: Runa, N° 27-28, Buenos Aires, pp. 263-420.

MALDONADO, Mario, Álvaro CORDOMÍ, Liliana NEDER y María M. SAMPIETRO VATTUONE. 2012. “Tiempo y espacio: el sitio “Talapazo” (Valle de Yocavil, Provincia de Tucumán)”. En: La Zaranda de Ideas, N° 8, Vol.2, Buenos Aires. pp. 101-117.

MANASSE, Bárbara y M. Lorena VAQUÉ. 2014. “Relevamiento arqueológico en territorio de la Comunidad Indígena Diaguita de El Mollar, Tucumán, Argentina”. En: Arqueología, N° 20, Vol. 2, Buenos Aires. pp. 183-205.

MARCHEGIANI, Marina, Valeria PALAMARCZUK, Gerónimo PRATOLONGO y Alejandra REYNOSO. 2006. “Nunca serán ruinas: visiones y prácticas en torno al antiguo poblado de Quilmes en Yocavil”. En: Problemáticas en la arqueología contemporánea I, A. Austral y M. Tamagnini (Coord.), UNRC, Río Cuarto. pp. 313- 323.

MÁRQUEZ Miranda, Fernando y Eduardo CIGLIANO. 1957. “Ensayo de una clasificación tipológico-cronológica de la cerámica santamariana”. En: Notas del Museo de La Plata, N° 19, La Plata. pp. 1-27.

MCCALL, Michael. 2006. “Precision for whom? – Mapping ambiguity and certainty in (Participatory) GIS”. En: Participatory Learning and Action, N° 54, pp. 114-119.

MCCALL, Michael 2011. “Mapeando el territorio: paisaje local, conocimiento local, poder local”. En: Geografía y Ambiente en América Latina, Gerardo Bocco, Pedro Urquijo y Antonio Vieyra (ed.), Universidad Nacional Autónoma de México, Morelia. pp. 221-246.

NIELSEN, Axel. 2001. “Evolución social en Quebrada de Humahuaca (AD 700-1536)”. En: Historia Argentina Prehispánica I, Eduardo Berberián y Axel Nielsen (ed.), Editorial Brujas, Córdoba. pp. 171-264.

NIELSEN, Axel. 2009. “Ancestors at War. Meaningful Conflict and Social Process in the South Andes”. En: Warfare in cultural context. Practice, Agency, and the archaeology of Violence, Axel Nielsen y Williams Walker (ed.), The University of Arizona Press, Tucson. pp. 218-242.

NÚÑEZ REGUEIRO, Victor. 1978. “Considerations on the periodizations of Northwest Argentina”. En: Advances in Andean archaeology, David Browman (ed.), Mouton, París. pp. 453- 484.

PALAMARCZUK, Valeria, Romina SPANO, Daniel MAGNIFICO, Florencia WEBER, Soledad LÓPEZ y MAriano MANASIEWICZ 2007. “Soria 2. Apuntes sobre un sitio temprano en el valle de Yocavil (Catamarca, Argentina)”. En: Intersecciones en Antropología, N° 8, Buenos Aires, pp. 121-134.

PASTOR, Sebastián y Diego RIVERO. 2004. “Nuevas evidencias en torno a la ocupación agroalfarera temprana del valle de Yocavil”. En: Mosaico. Trabajos en Antropología social y Arqueología, M. Carballido Calatayud (ed.), Fundación de Historia Natural “Félix de Azara”, Buenos Aires. pp. 189-199.

PÉREZ GOLLÁN, José. 2000. “El jaguar en llamas (La religión en el antiguo Noroeste argentino)”. En: Nueva historia argentina: Los pueblos originarios y la Conquista I, Myriam Tarragó (ed.), Sudamericana, Buenos Aires. pp. 229-256.

RAFFINO, Rodolfo. 2007. Poblaciones indígenas en Argentina. Editorial TEA, Buenos Aires.

RAPPAPORT, Joanne. 1998. The Politics of Memory: Native Historical Interpretation in the Colombian Andes. Duke University Press, Durham.

RODRÍGUEZ, Lorena. 2011. “´Están a pique de volverse a alzar´. Repensando las resistencias en el valle Calchaquí, a modo de presentación”. En: Resistencias, conflictos y negociaciones. El valle Calchaquí desde el período prehispánico hasta la actualidad, Lorena Rodríguez (comp.), Prohistoria, Rosario. pp. 11-22.

RODRÍGUEZ, Lorena y Ana M. LORANDI. 2005. “Apropiaciones y usos del pasado. Historia y patrimonio en el valle Calchaquí”. En: Bulletin de l´Institut Francais d´Études Andines, N° 34, Vol. 3, París, pp. 431-442.

SCATTOLIN, M. Cristina. 2003. “Los ancestros de Calchaquí: una visión de la colección Zavaleta”. En: Cuadernos FHyCS-UNJu, N° 20, San Salvador de Jujuy, pp. 51-79.

SCHWITTAY, Anke Fleur. 2003. “From peasant favors to indigenous rights: the articulation of an indigenous identity and land struggle in northwestern Argentina”. En: Journal of Latin American Anthropology, N° 8, Vol. 3, pp. 127–154.

SPANO, Romina. 2011. “Primera sistematización de las características estilísticas de la alfarería fina del sitio Soria 2 (Valle de Yocavil, Noroeste argentino)”. En: Revista del Museo de Antropología, N° 4, Córdoba, pp.127-144.

TARRAGÓ, Myriam. 1999. “El Formativo y el surgimiento de la complejidad social en el Noroeste Argentino”. En: Formativo Sudamericano, Paulina Ledergerber-Crespo (ed.), pp. 302-313.

TARRAGO, Myriam. 2000. “Chacras y pukara: Desarrollos sociales tardíos”. En: Nueva historia argentina: Los pueblos originarios y la Conquista I, Myriam Tarragó (ed.), Editorial Sudamericana, Buenos Aires. pp. 257-300.

TOBIAS, Terry (Ed.). 2010. Living Proof: The Essential Data-Collection Guide for Indigenous Use-and-Occupancy Map Surveys. Aboriginal Mapping Network, Vancouver.

WILLIAMS, Verónica. 2004. “Poder estatal y cultura material en el Kollasuyu”. En: Boletín de Arqueología PUCP, N° 8, Lima, pp. 209-245.

Notas