Artículos

Desigualdad Territorial en Venezuela. Una aproximación a través de indicadores socioeconómicos

Spatial Inequality in Venezuela. An approximation through socioeconomic indicators

Desigualdad Territorial en Venezuela. Una aproximación a través de indicadores socioeconómicos

Terra Nueva Etapa, vol. XXXIV, núm. 55, pp. 119-140, 2018

Universidad Central de Venezuela

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional.

Recepción: 22 Noviembre 2017

Aprobación: 06 Abril 2018

Resumen: La desigualdad territorial o espacial es un problema que se presenta en todos los países latinoamericanos, con la particularidad del poco interés en desarrollar estudios e investigaciones que expliquen y analicen cuál es la condición actual de los territorios que conforman nuestros países y cuáles son los elementos que más influyen en la existencia de dichas dicotomías. En este artículo se evaluó la distribución espacial de la desigualdad en las entidades federales del territorio venezolano con la aplicación de métodos de estadística multivariante (Análisis de Componentes Principales y Análisis Clúster) a un conjunto de indicadores socioeconómicos del año 2011 provenientes del Instituto Nacional de Estadística de Venezuela (INE). Los resultados indican que la condición de los hogares tanto por línea de pobreza, como por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), así como las características de la Población Económicamente Activa, fueron las variables que más influyeron en las dicotomías territoriales que existían en Venezuela para el año 2011, y de acuerdo a los resultados obtenidos Venezuela puede ser dividida en cinco grupos de entidades federales, cada uno de ellos con características sociales, económicas y territoriales muy específicas.

Palabras clave: desigualdad, territorio, indicadores, estadística multivariable, socioeconómico.

Abstract: Spatial inequality is a problem that occurs in all Latin American countries, with a particularity, which is the little interest in developing studies and research that explain and analyze what is the current condition of the territories that for part of our countries and what the elements of such dicotomies existence that influence the most. In this article, the spatial distribution of inequality in federal entities of Venezuelan territory was determined through the application of statistical multivariance methods (Analysis of Principal Components and Cluster Analysis) to a set of socioeconomic indicators for 2011 from the National Institute of Statistics of Venezuela (NIS). The results indicate that the condition of the households, both by poverty line, and by unsatisfied basic needs (UBN), as well as the characteristics of the Economically Active Population were the most territorial dichotomies influenced variables that existed in Venezuela for the year 2011, and according to the results obtained, Venezuela can be divided into five large groups of federal entities, each one with very specific social, economic and territorial characteristics.

Keywords: inequality, territory, indicators, multivariate statistics, socioeconomic.

Introducción

La desigualdad es un tema discutido a nivel mundial, en los últimos años se han desarrollado investigaciones que han arrojado luz sobre las importantes repercusiones económicas y sociales de la desigualdad (Atkinson, 2015; Piketty, 2013; Stiglitz, 2012), mientras que otras investigaciones han destacado cómo la desigualdad afecta la prestación de los servicios básicos, influye en la creación de empleos de calidad, y en el acceso a la educación y la salud, (United Nations [UN], 2013; United Nations Development Programme [UNDP], 2013).

Los países latinoamericanos tradicionalmente han sido considerados como muy desiguales, algunos autores explican esta situación por la herencia colonial (Bértola y Ocampo, 2010), otros señalan ciertas características culturales y la falta de planificación (Leighton, 2012; Richmond, Drinkwater, Fulcher y McCarrthy, 2017), pero sea cual sea el argumento, el asunto es que una parte de la población tiene una buena calidad de vida, mientras que la otra sufre males asociados a la falta de planificación y mala gestión en sectores clave, como la salud, la educación y la vivienda.

Los sistemas de planificación y los mecanismos de regionalización y descentralización de los países latinoamericanos han carecido de técnicas eficientes para abordar la desigualdad como un problema social, dado que es una variable que no se incluye en el diseño de las políticas públicas, ni en los planes y programas que se desarrollan a distintas escalas territoriales, ocasionado que muchos territorios presenten una cobertura muy precaria de servicios básicos, y otros bienes sociales necesarios para cubrir sus necesidades básicas (Leighton, 2012; Velásquez, 1999).

Venezuela se contextualiza en esa realidad de los países latinoamericanos, con unos patrones de ocupación espacial que han provocado grandes desniveles en la calidad de vida y la concentración del beneficio del desarrollo económico en una sola región, en detrimento de las otras regiones, estas últimas generalmente las más alejadas de las grandes ciudades, como sucede con las diferencias existentes entre Maracay y Barbacoas en el estado Aragua, por ejemplo, lo que ha generado características diferenciadoras en cuanto a la explotación, utilización, y producción de los recursos naturales y utilización ineficiente de los recursos humanos, acrecentando las diferencias que existen entre las regiones, lo que se traduce en la existencia de grandes desigualdades territoriales.

Esta investigación tiene como finalidad determinar cómo se distribuye la desigualdad territorial en Venezuela, comparando la condición socioeconómica de las entidades federales del país; para ello se utilizaron 62 indicadores socioeconómicos que permitieron conocer las diferencias que existen entre las entidades federales del territorio venezolano y las variables e indicadores que más influyen en la existencia de esas disparidades.

La desigualdad territorial

La desigualdad puede definirse como la diferencia entre las cualidades, valores o atributos que presentan los diferentes componentes del espacio. Cuando se habla de desigualdad social se refiere a las características que diferencian a los individuos y grupos sociales, como, por ejemplo, su nivel de ingreso, raza, edad, género, salud, educación, y otras características que intervienen en su calidad de vida (Regional Plan Association, 2015). “La desigualdad humana en general consiste en la distribución dispareja de atributos entre un conjunto de unidades sociales tales como los individuos, y las categorías en las que se subdividen las personas, los grupos o las regiones” (Tilly, 1998).

La desigualdad se valora al comparar algunas condiciones específicas de una persona o territorio (como el nivel de ingreso y riqueza, su condición de pobreza y las oportunidades), con las mismas condiciones de otra persona, por lo tanto, la manera en que se mida la desigualdad depende de la variable o el conjunto de variables que se utilizan, porque lo que se intenta medir es precisamente la heterogeneidad que presentan la población y los territorios en ciertos rasgos específicos (Sen, 1992). La desigualdad, por tanto, no es solo una expresión de qué tan diferentes son las personas, sino también de cómo su comportamiento, en los ámbitos políticos, económicos, sociales y culturales, varía al considerar la variable espacial. La manera en que los elementos indicados interactúan genera desventajas persistentes entre los miembros de los distintos grupos sociales de acuerdo a los espacios donde estos residen.

Los mecanismos que producen y reproducen la desigualdad tienen su mayor expresión a nivel territorial, dado que es a este nivel donde todas las diferencias entre los habitantes son representadas. En el territorio se intersectan todas las desigualdades económicas y sociales, allí se expresan las mayores divergencias en cuanto a desarrollo, tanto entre las regiones como dentro de ellas. A las desigualdades territoriales muy pocas veces se les ha prestado la atención necesaria tanto a nivel regional como local, y mucho menos han sido tomadas en cuenta para la puesta en práctica de políticas públicas que las reduzcan, estrechar las diferencias entre las regiones que forman parte de un país nunca ha sido una prioridad gubernamental (Richmond et al., 2017). Tradicionalmente ha existido parcialidad, descuidando a las regiones más apartadas y prestándole poco atención, en cuanto a la asignación de recursos provenientes de la recaudación de impuestos, gastos sociales, y en general, siendo menos beneficiados en el desarrollo de servicios públicos como educación y salud, de igual forma, muchas regiones no son tomadas en cuenta al momento de ejecutar planes de desarrollo económico y mejoras en distintos ámbitos sociales (Op. cit., 2017).

Históricamente, las desigualdades territoriales eran representadas por las grandes diferencias socioeconómicas entre países, pero en la actualidad estas disparidades comienzan a ser más relevantes dentro de los países (Sanahuja, 2013). Es en las desigualdades territoriales donde surge la interacción entre raza, pobreza y ubicación, es así como la ubicación geográfica de la persona condiciona su nivel de vida (Kabeer, 2010). Cuando se analiza este tipo de desigualdad, se observa que las oportunidades de trabajo, educación y salud están concentradas en áreas específicas, mientras que otros territorios carecen de las mismas oportunidades (Banco Mundial, 2008).

La desigualdad territorial no se limita a lo que sucede en un espacio determinado, sino que fomenta la exclusión social de ciertos grupos de personas y la manera en que dicha exclusión se manifiesta, dado que las diferencias geográficas inciden en el desarrollo económico, la salud y la educación, e influyen de manera directa sobre los niveles de ingreso y el modelo de desarrollo local (Gacitúa y Davis, 2000; International Monetary Fund, 2015). Una característica de la desigualdad territorial, es que los grupos socialmente excluidos tienden “a concentrarse en zonas desfavorecidas (en áreas rurales remotas y difíciles, o en barrios pobres y superpoblados)” (Kabeer, 2010), esta concentración espacial produce que los grupos excluidos vivan en áreas poco desarrolladas, económicamente empobrecidas, espacios físicamente precarios y con una gran cantidad de problemas sociales (Op. cit., 2010). Otro aspecto relevante de la desigualdad territorial es el acceso a la infraestructura pública, que es otro determinante importante de la dinámica de la desigualdad, (Ferreira y Walton, 2005). Comparaciones entre países demuestran que aquellos que tienen una mejor infraestructura de servicios (agua potable, energía, telecomunicaciones y transporte), y una mejor distribución de los mismos, viven en sociedades menos desiguales. La evidencia sugiere que la relación es causal, y que la desigual distribución de servicios públicos puede tener efectos muy graves a largo plazo en la sociedad, especialmente en los niños (Op. cit., 2005). Otro aspecto a considerar es que la concentración de personas de bajos recursos y de características étnicas particulares (como los indígenas) en áreas deprimidas, genera privaciones y dificultades en su quehacer cotidiano, desde problemas de transporte por cubrir grandes distancias para llegar a su trabajo, al aumento de riesgos en salud, así como la existencia de una educación de menor calidad, riesgos de violencia, y vulnerabilidad física y ambiental (Wilkinson y Pickett, 2009).

En la desigualdad territorial, por tanto, se intersectan y manifiestan las condiciones sociales y económicas de la población que reside en un determinado territorio, y a través del análisis de esas características es posible determinar qué tanta diferencia existe entre los territorios y cuáles son los elementos socioeconómicos que más influyen en la existencia de la misma.

Indicadores seleccionados

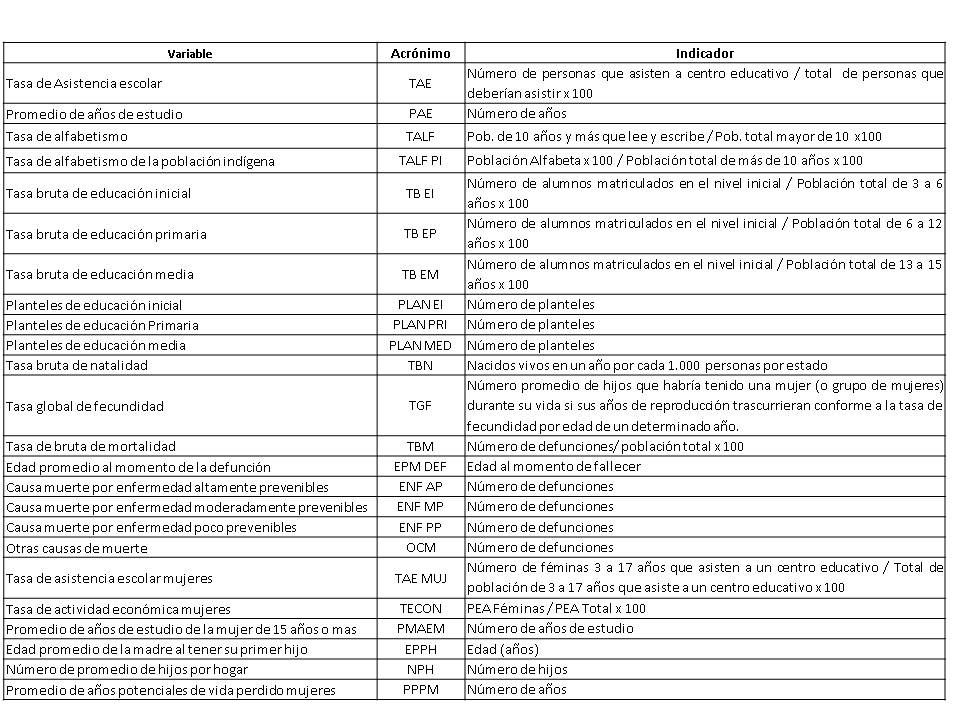

Las variables e indicadores seleccionados provienen de los resultados obtenidos en el XIV Censo de Población y Vivienda de la República Bolivariana de Venezuela realizado en el año 2011, con ellos se abarcó la mayor cantidad posible de aspectos vinculados a la desigualdad territorial (cuadro 1), en total se seleccionaron 62 indicadores divididos de la siguiente forma: 24 del ámbito social, 21 del ámbito económico, y 17 asociados a la condición de la población y los hogares.

Cuadro 1

Indicadores sociales

Fuente: elaboración propia en base a Instituto Nacional de Estadística (INE), (2011), con datos del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE), Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), Encuesta Nacional de de Hogares por Muestreo y datos del XIV Censo Nacional de Población y Vivienda.

Este conjunto de indicadores permitió abordar el ámbito social en tres aspectos clave: educación, salud y género. El primero mide el nivel educativo que posee cada entidad federal, utilizando variables como el número de planteles educativos y el promedio de años de estudio y la Tasa de Alfabetismo (TALF), esta última continua siendo un elemento clave en el análisis de la desigualdad en educación, ya que su distribución en el territorio señala como en algunas regiones sigue existiendo atraso en este aspecto, especialmente entre los grupos sociales desaventajados como los indígenas. En el caso de la salud las tasas de Natalidad, Fecundidad y Mortalidad son elementos importantes dado que indican los niveles de crecimiento y decrecimiento de la población, de igual forma los indicadores sobre las enfermedades poco, mediana y altamente prevenibles hacen referencia a como los sistemas de salud actúan sobre un tipo de enfermedad específica, e indican el número de fallecimientos provocadas por cada una, esto sucede porque en los sistemas de salud pública más débiles existe una mayor incidencia de muertes por enfermedades alta y medianamente prevenibles, mientras que en un sistema de salud bien estructurado y en funcionamiento pleno, las enfermedades poco prevenibles[2] o de causa desconocida son la principal causa de muerte.

Los indicadores de género pretenden resaltar como es el comportamiento de ciertas variables sobre la mujer (cuadro 2), es por eso que se incluyen las tasas de Asistencia Escolar y de Actividad Económica, para conocer cómo se comportan estas medidas específicamente sobre la población femenina, además de ello se incluyen variables como Número Promedio de Hijos por Hogar (NPH) y Edad Promedio de la Madre al tener su Primer Hijo (EPPH), que son factores que limitan el desarrollo educativo y laboral de la mujer.

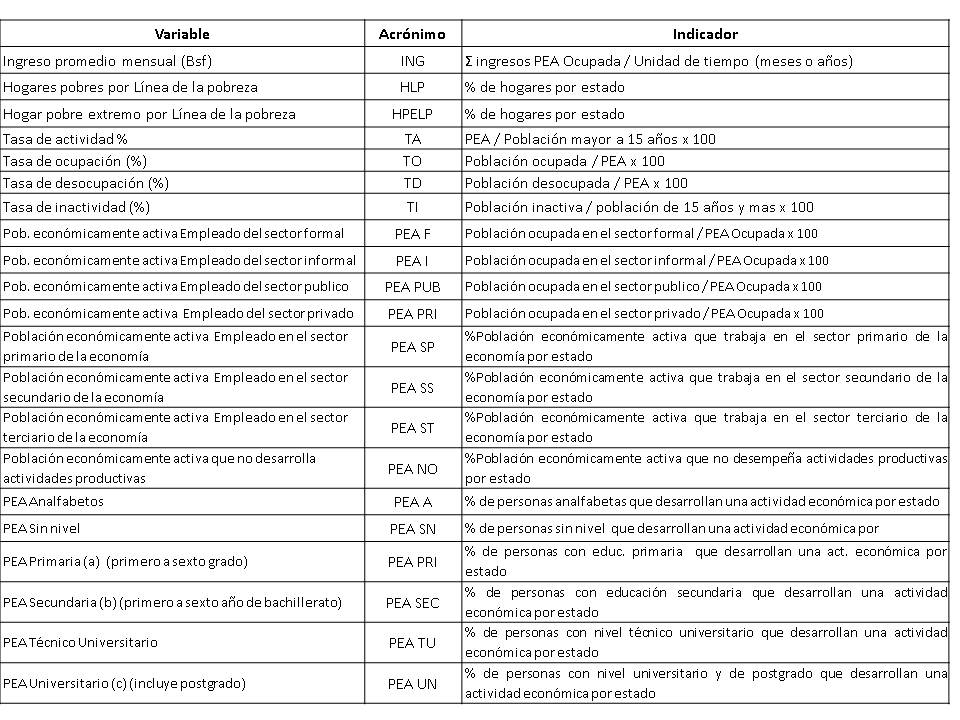

Cuadro 2

Indicadores económicos

Fuente: elaboración propia en base a INE (2011), con datos de la Encuesta Nacional de de Hogares por Muestreo y datos del XIV Censo Nacional de Población y Vivienda, (2011).

Los indicadores económicos seleccionados pretenden resaltar tanto las particularidades en cuanto a los niveles de ingreso (ING) y la condición económica de los hogares (Hogares Pobres según Línea de la Pobreza HPL y Hogares Pobres Extremos según Línea de la Pobreza HPELP), así como las diferencias que existen entre la población residente en los distintos espacios con base en las actividades económicas que desarrollan y al nivel educativo de la Población Económicamente Activa (PEA). Las diferencias entre regiones o entidades federales se expresan a medida que el trabajo es menos profesionalizado y el nivel educativo es bajo, estas regiones se encuentran rezagadas con respecto a los niveles de ingreso, la condición de los hogares, el tipo de empleo y las actividades económicas que desarrollan, estas dicotomías se observan principalmente entre entidades federales con un mayor desarrollo urbano, en contraste con otras donde predomina el ambiente rural.

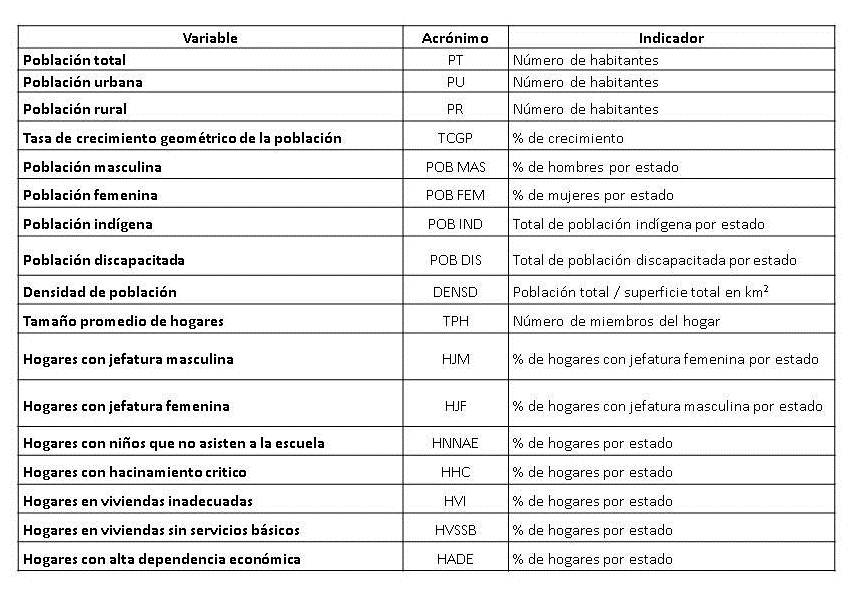

Cuadro 3

Indicadores de población y hogares

Fuente: elaboración propia en base INE (2011), con datos de la Encuesta Nacional de de Hogares por Muestreo y del XIV Censo Nacional de Población y Vivienda, y Oficinas de Registro Civil Municipal y Unidades de Registro Civil Parroquial en Establecimientos de Salud y juzgados, (2011).

Los indicadores vinculados a la población y los hogares (cuadro 3) buscan resaltar como algunas variables demográficas (Población Total, Población Urbana y Rural, y Densidad de Población) influyen en la distribución espacial de la desigualdad, esto sucede porque, a medida que los espacios tienen menor concentración de población, y un menor grado de desarrollo urbano, generalmente presentan grandes carencias a nivel estructural (como bajo desarrollo vial y menor cobertura de servicios en red) y económico (como bajo ingreso y mayor porcentaje de hogares en condición de pobreza). Las características de los hogares como su Tamaño (TPH), Jefatura (HJM y HJF) y sus características estructurales como Hacinamiento Critico (HHC), Servicios (HVSSB) y Viviendas Inadecuadas (HVI), indican cuales son los espacios donde la población reside con la mayor cantidad de problemas estructurales. Los indicadores antes nombrados se le agregan otras dos características de las NBI que complementan la medición de los problemas estructurales, como son los Hogares con Niños que No Asisten a la Escuela (HNNAE) y los Hogares con Alta Dependencia Económica (HADE).

Todos los indicadores antes mencionados contribuyeron a medir de manera más precisa la distribución espacial de la desigualdad en Venezuela, dado que con ellos se aborda el problema desde múltiples dimensiones y se involucran mayor cantidad de aspectos sociales y económicos que intervienen en el mismo, de esta forma contribuyen a determinar con mayor exactitud qué tan diferentes son las condiciones de vida en las entidades federales del territorio venezolano, y entre cuales se presentan las mayores dicotomías.

Métodos de estadística multivariante para el análisis de la desigualdad territorial

El Análisis Multivariante (AM) comprende un conjunto de métodos estadísticos y matemáticos destinados a describir, analizar e interpretar los datos provenientes de la observación de más de una variable sobre una muestra de individuos. Este método es adecuado para análisis complejos que involucran muchas variables. El análisis es considerado multivariante cuando todas las variables de estudio son aleatorias y están relacionadas de tal manera que su interpretación no es factible realizarla de manera individual, por tanto su objetivo es reducir la dimensionalidad de los datos para facilitar el análisis y la comprensión de los fenómenos objeto de estudio (Sancho, 2012; Villagarcía, 2005). Los métodos de estadística multivariable funcionan de la forma siguiente, (Universidad Abierta de Cataluña (UAC), 2015):

1. La información total contenida en las k variables originales de X va a ser explicada por un conjunto menor de variables Z.

2. No toda la información contenida en las k variables originales de X va estar contenida en las variables Z. Perderemos algo de información.

Z

En este sentido, para conocer la desigualdad territorial en Venezuela, fueron aplicados dos métodos de estadística multivariable: Análisis de Componentes Principales (ACP) y Análisis Clúster (AC).

El Análisis de Componentes Principales (ACP) se ejecuta transformando el conjunto de variables originales que generalmente tienen correlación entre sí, en otro conjunto de variables no correlacionadas denominadas Factores o Componentes Principales, relacionadas con las primeras a través de una transformación lineal, y ordenadas de acuerdo al porcentaje de variabilidad total que explican (Schuschny y Soto, 2009), es decir, los componentes principales son unas variables compuestas incorrelacionadas tales que unas pocas explican la mayor parte de la variabilidad de las variables originales (Cuadras, 2014). Los Componentes Principales se miden por la cantidad de varianza[3] que acumula cada uno luego de realizarse la transformación de las variables originales. Los Z componentes resultantes acumulan el 100 % de la varianza total de las variables X, pero al utilizarlos todos se pierde el objetivo inicial, que es reducir la cantidad de variables a describir, por ello al seleccionar solo un número pequeño de componentes, se explica solo un porcentaje de la varianza total de los datos, y se reduce el número de variables, de esta forma la mayor parte de la variabilidad de los datos originales queda condensada en los primeros Componentes (los principales), mientras que los subsecuentes no concentran mayor cantidad de información (Villagarcía, 2005; Schuschny y Soto, 2009).

Por otra parte, el Análisis Clúster (AC) es una técnica multivariante que se utiliza para clasificar objetos o casos en grupos relativamente homogéneos llamados conglomerados (clúster). Los objetos que forman parte de cada conglomerado deben ser similares entre sí (alta homogeneidad interna) y diferentes a los de otros grupos (alta heterogeneidad externa), cada caso o variable se divide en función a la similitud existente entre ellos (Mercado, 2010; Statistical Package for the Social Sciences [SPSS], 1999). Con el AC se pretende clasificar un conjunto finito de elementos, realizando una partición de las variables originales en subconjuntos homogéneos, todo esto utilizando un determinado criterio de clasificación, con la intención de que cada elemento pertenezca a un único subconjunto. A la partición de elementos en grupos la llamaremos clustering y a las clases de equivalencia clústeres (conglomerados) (Cuadras, 2014).

Los métodos de AM permiten agrupar a los individuos en distintas clases o categorías, en el caso de los análisis territoriales, estos individuos corresponden a unidades espaciales político-administrativas, en este sentido, los individuos corresponden a las entidades federales del territorio venezolano, y los métodos permitieron su espacialización y agrupamiento, para conocer la magnitud de las diferencias socioeconómicas entre dichas unidades espaciales.

Resultados del Análisis de Componentes Principales (ACP)

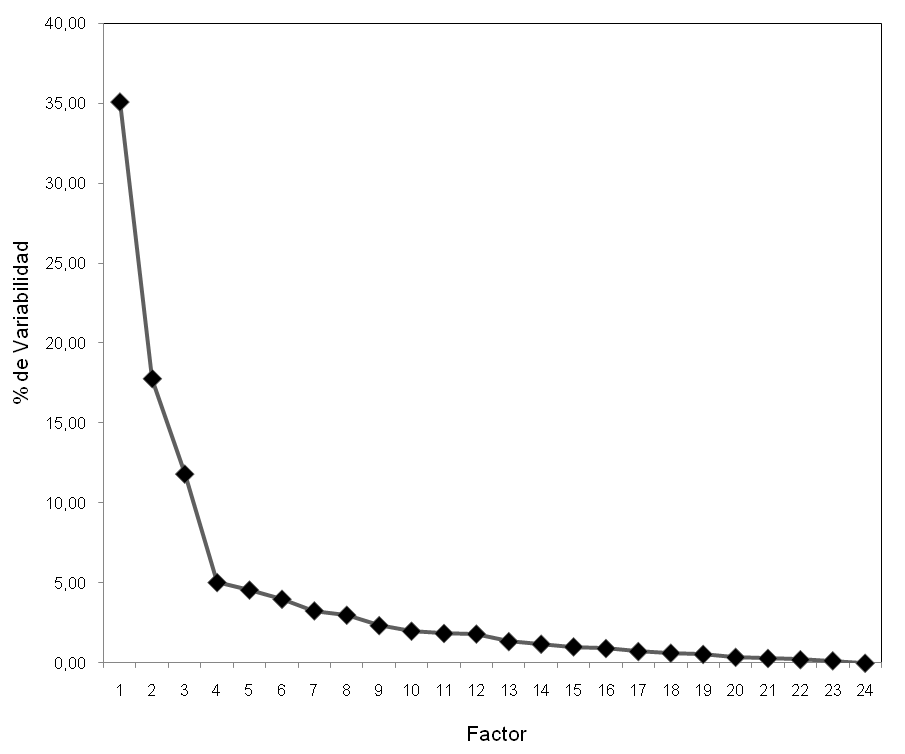

La primera tarea que debe realizarse para explicar los resultados provenientes del ACP, es seleccionar el número de factores o componentes a utilizar. En la Figura 1 se observa como después del segundo factor existe un punto de quiebre, indicando que la variabilidad explicada después del Factor 2 es poco representativa, a partir del Factor 2 todos los factores restantes tienen un porcentaje de variabilidad poco significativa, mucho menor a la que presentan los dos primeros, por tanto, el análisis se realizó con base en los Factores 1 y 2, dado que se escoge de entre los Factores o Componentes Principales que explican la mayor variabilidad acumulada, reduciendo así la dimensión total del conjunto de información, a un menor número de elementos para simplificar su interpretación (Schuschny y Soto, 2009).

Figura 1

Sedimentación de los factores del Análisis de Componentes Principales

Fuente: elaboración propia en base a salidas del programa SPAD 4.5

El segundo aspecto a evaluar con el ACP, es la contribución de los individuos (entidades federales) a la conformación de cada uno de los factores. La contribución de los individuos a la conformación del factor indica que dicho individuo concentra en mayor proporción las características que lo definen, en este sentido, los individuos con la mayor contribución a la conformación del primer factor son Delta Amacuro con 21,7 %, Amazonas con 17,3 %, Distrito Capital con 13,0 %, Apure con 11,7 % y Miranda 11,5 %. En el factor 2 los individuos que más contribuyen a su formación son Distrito Capital 18,0 %, Delta Amacuro 15,0 % y Zulia con 14,0 %.

El tercer aspecto se vincula al análisis de la correlación entre variables y factores, que indica el nivel de relación que existe entre ambos, y si la misma es positiva o negativa. Conocer los niveles de correlación entre estos elementos podemos determinar cuáles son las variables que ejercen mayor influencia en la conformación de cada uno de los factores y el nivel de asociación o discrepancia que existe entre cada uno de ellos. Las variables con los coeficientes de correlación (positiva o negativa) más altos con un factor son las que contribuyen más a la formación del mismo (UAC, 2015).

Las correlaciones más altas en el Factor 1 se encuentran en la Tasa de Alfabetismo (TALF) 0.87 Tasa Global de Fecundidad (TGF) -0.81, Edad Promedio de la Madre al tener su Primer Hijo (EPPH) 0.89, Enfermedades Medianamente Prevenibles (ENF MP) 0.80 y Otras Causas de Muerte (OCM) 0.80, Hogares Pobres por Línea de la Pobreza (HLP) -0.83, Hogares Pobres Extremos por Línea de la Pobreza (HPELP) -0.82, Hogares con Niños que No Asisten a la Escuela (HNAE) -0.81 y Hogares con Alta Dependencia Económica (HADE) -0.82. Con la idea de focalizar más la atención en base a cómo está constituido el factor se denominó Hogares-Salud. Las correlaciones más altas en el Factor 2, se encuentran en el Promedio de Años de Estudio (PAE) 0.85, Planteles de Educación Primaria (PLAN PRI) -0.69, Promedio de Años de Estudio de la Mujer (PMAEM) 0.77, Ingreso (ING) 0.66 , PEA empleada en el sector Formal (PEA F) 0.86, PEA empleada en el sector Informal (PEA I) -0.85, PEA empleada en el Sector Terciario (PEA ST) 0.72, PEA con Educación Primaria (PEA PRI) -0.77, PEA con nivel Técnico Universitario (PEA TU) 0.62 y Población Rural (PR) -0.86. Por las características que presentó este factor fue denominado Económico-Laboral.

Los resultados provenientes del ACP demuestran que existen cuatro elementos que destacan e influyen en la distribución espacial la desigualdad en Venezuela de acuerdo a los indicadores socioeconómicos seleccionados. El primero es la condición de los hogares, sea que estos se encuentren por debajo de la línea de pobreza o en pobreza extrema o presenten alguna característica vinculada a NBI; el segundo aspecto está asociado a la fecundidad y las enfermedades de acuerdo a su condición de prevenibilidad; el tercer aspecto lo constituyen los niveles de educación asociados al promedio de años de estudio y la cantidad de planteles educativos, así como al nivel educativo de la PEA, ya sea que predomine la primaria o técnico-universitaria, y el último aspecto corresponde a las características de la PEA, como el sector de la economía donde labora (primario, secundario o terciario) o su condición (formal o informal). Los elementos antes mencionados son los que más influyeron en la conformación de los agrupamientos en el Análisis Clúster y permitieron determinar qué tanta desigualdad existe entre las entidades federales del territorio venezolano.

Resultados del Análisis Cluster (AC)

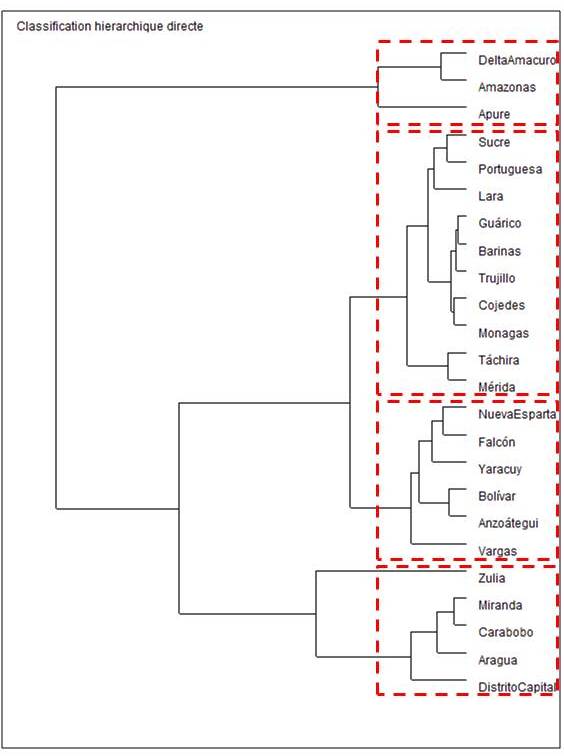

Con la aplicación del AC se busca agrupar a los individuos en grupos homogéneos, para ello se aplicaron dos tipos de clasificaciones la Jerárquica, y la No Jerárquica a través del algoritmo de K Medias. La clasificación jerárquica fue analizada a través de un dendograma, este es un gráfico que recopila la estructura de la clasificación en líneas horizontales que identifican los elementos fundidos (conglomerados), y líneas verticales indican la distancia existente entre estos elementos (Villagarcía, 2005; SPSS, 1999). La construcción del dendograma se realiza de la manera siguiente (Peña, 2002):

1. En la parte inferior del gráfico se disponen los n elementos iniciales.

2. Las uniones entre elementos se representan por tres líneas rectas. Dos dirigidas a los elementos que se unen y que son perpendiculares al eje de los elementos y una paralela a este eje que se sitúa al nivel en que se unen.

3. El proceso se repite hasta que todos los elementos están conectados por líneas rectas.

4. Si cortamos el dendograma a un nivel de distancia dado, obtenemos una clasificación del número de grupos existentes a ese nivel y los elementos que lo conforman.

La clasificación realizada a través del dendograma (figura 2)sugiere la división del territorio en cuatro conglomerados, conformados de la manera siguiente:

Ø Grupo I (3 entidades federales): Delta Amacuro, Amazonas y Apure

Ø Grupo II (10 entidades federales): Sucre, Portuguesa, Lara, Guárico, Barinas, Trujillo, Cojedes, Monagas, Táchira y Mérida

Ø Grupo III (6 entidades federales): Nueva Esparta, Falcón, Yaracuy, Bolívar, Anzoátegui y Vargas.

Ø Grupo IV (5 entidades federales): Zulia, Miranda, Carabobo, Aragua y Distrito Capital.

Figura 2

Fuente: elaboración propia en base a salidas del programa SPAD 4.5

Los grupos resultantes del dendograma conducen a dos conclusiones, primero existe una clara dicotomía entre entidades federales tradicionalmente pobres o de baja condición socioeconómica, como Delta Amacuro, Amazonas y Apure, y entidades federales de mayor desarrollo económico como Distrito Capital, Zulia, Miranda y Carabobo; el segundo aspecto a destacar es que parece existir una alta homogeneidad entre la mayor parte de las entidades federales con base en su condición socioeconómica, dado que los grupos II y III combinados suman 16 individuos, lo que sugiere de acuerdo a nivel social y económico la mayor parte de las entidades federales venezolanas son muy similares.

La clasificación proveniente del dendograma funciona como punto de partida para la selección de los grupos. Para realizar una clasificación que permita la configuración del número de grupos que se considere más homogéneo y que comparta la mayor cantidad de características posibles, fue utilizado el método de K Medias, que a diferencia del clúster Jerárquico, permite realizar tantas iteraciones como se consideren necesarias hasta conseguir el número óptimo de grupos, que se ajuste más a los criterios tanto conceptuales como estadísticos definidos por el investigador (cuadro 4). El algoritmo de K Medias busca la partición óptima de los individuos, con la intención de que en cada iteración se movilice la menor cantidad de individuos de un grupo a otro, el algoritmo funciona de la manera siguiente (Peña, 2002):

1. Se parte de una selección inicial.

2. Comprobar con una iteración si algún individuo se mueve de un grupo a otro.

3. Comprobar si se redujeron o aumentaron los individuos que componen cada grupo.

4. Si a medida que se realizan más iteraciones, el número de grupos y los individuos que lo componen se estabiliza, terminar el proceso.

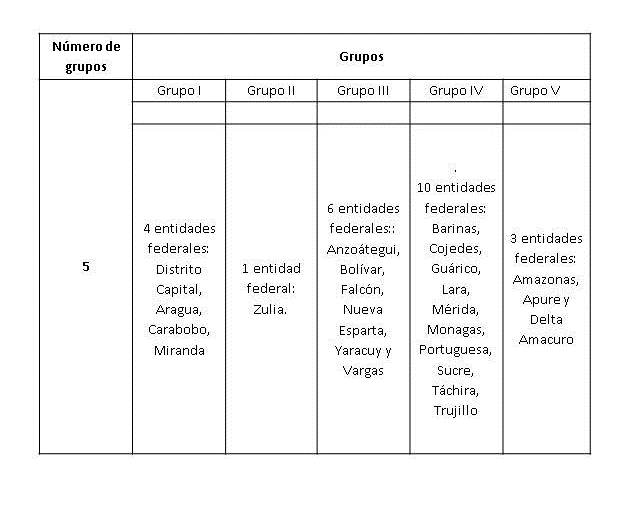

Se realizaron tres iteraciones, quedando dividido el territorio venezolano en cinco grupos:

Cuadro 4

Conformación de los Clúster en base al Algoritmo de K Medias

Fuente: elaboración propia en base a salidas del software SPAD 4.5

En el cuadro 5 se observa la inercia, esta indica el grado de homogeneidad y heterogeneidad que existe entre los grupos. La inercia intraclase es la suma de las inercias existentes en cada clase respecto a sus propios centros de gravedad (distancia o similitud entre los individuos que componen la clase), (Prellezo, 2006). En este sentido se observa como el Grupo I es el más homogéneo dado que posee el valor más bajo de inercia intraclase (3,34), mientras que el grupo IV es el más heterogéneo, es decir, los individuos que lo componen son más desiguales entre sí. El centro de gravedad de los clúster se refiere a los valores promedio de las 62 variables seleccionadas, mientras las clases se encuentren a menor distancia del centroide, los valores de las variables que lo componen se asemejan al promedio general calculado por el clúster, mientras se alejen las clases del centroide, los valores de cada variable serán menores o mayores que el promedio general. El grupo II es el que se encuentra a mayor distancia del centroide (137,34), es decir, es el que presenta las características socioeconómicas más disímiles en comparación con el promedio de todas las clases que componen el clúster, seguido por el grupo V (102,84) y el grupo I (59,06). La distancia al centro de gravedad no indica que esos grupos tengan características socioeconómicas positivas o negativas, sino que se diferencian de los grupos III y IV, que tienen valores más similares a la media general de todas las características socioeconómicas estudiadas.

Cuadro 5

Inercia intraclase y Distancia al centro de gravedad del clúster

Fuente: elaboración propia en base a salidas del software SPAD 4.5.

Distribución espacial de la desigualdad en Venezuela a través de indicadores socioeconómicos

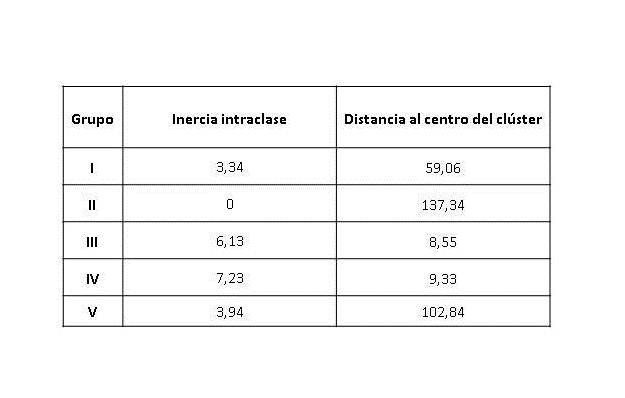

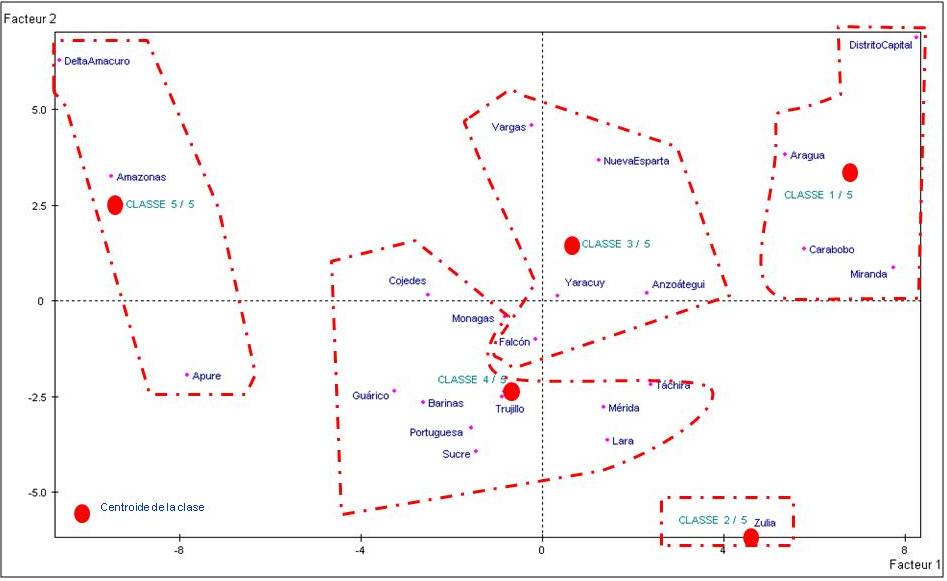

La aplicación del método de Análisis Clúster a través del Algoritmo de K Medias a 62 indicadores socioeconómicos, indica que el territorio venezolano puede agruparse en cinco categorías o grupos socioeconómicos (figura 3).

Figura 3

Distribución de los grupos en los planos factoriales 1 y 2 con la aplicación del Algoritmo de K Medias

Fuente: elaboración propia en base a salidas del software SPAD 4.5

El primer grupo está conformado por las entidades federales de la región centro-norte-costera (figura 4): Distrito Capital, Aragua, Carabobo, Miranda, en esta porción de territorio se ubica la capital del país, la ciudad de Caracas que la sede del Poder Ejecutivo y Legislativo, y que ejerce gran influencia sobre el resto del territorio venezolano. La región históricamente se ha beneficiado de la asignación de recursos públicos y del desarrollo de actividades públicas y privadas, que provocaron desde los años 70 un amplio desarrollo de los sectores secundario y terciario de la economía, lo cual condujo a mejorar ostensiblemente la calidad de vida de los habitantes de este territorio, dada la mejora en la prestación de los servicios públicos en red, el transporte y las comunicaciones, además de generar mayores ingresos para la población y poseer una base económica más diversificada (combinación de actividades industriales, comerciales y de servicios). Por ello, esta región concentra la mayor cantidad de población del país, y aquí se concentran la mejor condición socioeconómica a nivel nacional.

Figura 4

Distribución espacial de la desigualdad en Venezuela a través de indicadores socioeconómicos

El segundo grupo lo conforma únicamente el estado Zulia, que presenta unas particularidades que lo diferencian del resto del país; en el estado Zulia la mayoría de los indicadores tienen valores muy erráticos, muy asimétricos, es decir, existen variaciones muy grandes entre un indicador y otro, por ejemplo los indicadores de ingreso son muy positivos, como en la región norte-costera, pero otros como los vinculados a la NBI tienen porcentajes muy altos, como si se tratara de una entidad federal de baja condición socioeconómica. Al comparar el Zulia con el resto de las entidades federales, puede afirmarse que constituye una especie de outlier (valor atípico) del territorio venezolano. Una de las conclusiones que se desprende de las características tan particulares que presenta el Zulia en los indicadores seleccionados, es que al parecer internamente es muy heterogéneo, es decir, las desigualdades internas en Zulia son tan grandes que producen que no sea similar a ningún otro estado venezolano, por eso conforma un grupo independiente del resto de las entidades federales.

El tercer grupo presenta una distribución espacial heterogénea, dado que la continuidad espacial se produce solo entre Bolívar y Anzoátegui, y entre Falcón y Yaracuy, quedando separados Vargas, y claramente Nueva Esparta por ser territorio insular. Una particularidad de este grupo es la presencia de grandes núcleos urbanos, ciudades como Puerto La Cruz, Margarita, Puerto Ordaz, La Guaira y Coro, esto indica que los estados cuentan con un desarrollo considerable de servicios y una cantidad considerable de población empleada en el sector terciario de la economía, el punto débil es que poseen gran cantidad de población diseminada, es decir, no toda la población tiene acceso a los avances económicos y sociales logrados en el espacio urbano, además de ello son estados que históricamente no han logrado diversificar su base económica, en algunos caracterizada por la extracción de materia prima e hidrocarburos (Bolívar y Anzoátegui) y en otros por el desarrollo de actividades turísticas y pesqueras (Vargas).

El grupo cuatro es el más numeroso, lo conforman 10 estados, uno de los aspectos más resaltantes, es que ocho de esos diez estados tienen continuidad espacial, es decir, constituyen un corredor que inicia en el centro del país en el estado Guárico y culmina en la frontera occidental del territorio venezolano en el estado Táchira. Los estados que no presentan continuidad espacial dentro de este grupo son Monagas y Sucre. Este grupo es estadísticamente el más heterogéneo producto precisamente de la cantidad de individuos que lo componen, la condición socioeconómica de los estados es muy similar, aunque internamente son muy disimiles, no comparten características físico-naturales (como Guárico y Táchira), ni tampoco base económica (como Lara y Monagas). Un rasgo relevante de este grupo, es que Trujillo se ubica muy cercano al centroide de la clase, lo que indica que dicho estado es la referencia en cuanto a la condición socioeconómica de este grupo. El agrupamiento se debe principalmente a que estos estados presentan condiciones muy similares en todos los indicadores utilizados para medir la desigualdad territorial en Venezuela. Al comparar los valores de las condiciones de los hogares, la tasa de alfabetismo y fecundidad, el promedio de años de estudio, la formalidad laboral, entre otras características, se determinó que las condiciones son favorables y muy similares entre todas las entidades federales que conforman este grupo, con el estado Guárico como única excepción dado que presenta una condición socioeconómica un poco inferior al resto, especialmente con los aspectos asociados a las NBI.

El grupo 5 es el que presenta las condiciones socioeconómicas más desfavorables, compuesto por las entidades federales de Apure, Amazonas y Delta Amacuro, este grupo tiene la condición más desfavorable en los hogares, altas tasas de fecundidad y bajas tasas de alfabetismo, a su vez tiene un bajo ingreso, gran cantidad de población rural e indígena, y una baja densidad de población. El grupo 5 es el de los estados más alejados del centro de poder (Distrito Capital) y de los recursos económicos, los estados que lo conforman se caracterizan por presentar grandes porciones de territorio desocupada y población diseminada, son los estados a los que tradicionalmente se les ha prestado poca atención en la implementación de políticas públicas de educación, salud y vivienda, además que el bajo desarrollo urbano ocasiona que existan grandes carencias estructurales en los hogares (altos porcentajes de hogares sin servicios básicos, hacinados y con niños que no asisten a la escuela), así como una base económica poco diversificada y concentrada en las capitales estatales, alto porcentaje de pobreza y pocos avances en infraestructura y servicios.

A diferencia de otros grupos, la conexión entre estos estados es muy limitada, aunque exista cercanía entre Apure y Amazonas, los niveles de comunicación entre ambos son escasos; por otra parte, Delta Amacuro aparece aislado en la costa oriental, distante e independiente del resto, y con la misma condición, niveles de comunicación limitada y baja interrelación con los espacios vecinos. La deficiente condición de los hogares, la pobreza y el bajo desarrollo económico parecen una característica inherente a este grupo, y el distanciamiento de los principales núcleos urbanos los ha condenado a vivir como espacios independientes y poco tomados en cuenta para la asignación de recursos y para el desarrollo de planes económicos y sociales que mejoren la condición de vida de sus habitantes.

Conclusiones

La distribución espacial de la desigualdad socioeconómica en Venezuela indica que las mejores condiciones se encuentran en la región centro-norte-costera, seguida por el estado Zulia aunque de acuerdo a los resultados este último posee una alta heterogeneidad interna, que lo ubica en una posición ligeramente inferior. A partir de los dos primeros grupos que poseen la mejor condición socioeconómica, existe una similitud muy grande entre el resto de las entidades federales que conforman el territorio nacional, con algunas diferencias a nivel socioeconómico entre oriente (Anzoátegui y Bolívar) y los estados de occidente (Portuguesa, Barinas, Lara, Táchira), diferencias vinculadas principalmente al tipo de actividad económica que desarrollan en unos predomina la industria primaria y extracción de hidrocarburos, mientras que en otros las actividades agrícolas y ganaderas, por otra parte las condiciones socioeconómicas más desfavorables (pobreza, hogares con carencias estructurales, bajo ingreso, baja educación y poca cobertura en salud) se reparten entre el sur del territorio (Apure y Amazonas) y el extremo oriental (Delta Amacuro).

La metodología propuesta permitió aproximarse a una medición de la desigualdad territorial desde una perspectiva más amplia, dado que con la utilización de métodos multivariantes pudo abordarse el problema con el manejo de los 62 indicadores socioeconómicos y no con un único indicador o índice, de esta forma pudieron determinarse las relaciones que existen entre ellos, y además conocer cuáles variables e indicadores tienen mayor influencia en la desigualdad territorial que presentó el país para el año 2011. Los resultados permitieron determinar los patrones de desigualdad territorial en Venezuela, y pueden utilizarse como punto de partida para estudios más detallados a nivel estatal o municipal.

Los resultados obtenidos luego de la aplicación de los métodos estadísticos multivariables, permiten clasificar las entidades federales en cinco grupos: los dos primeros y más favorecidos, comprenden las entidades federales de la región centro-norte-costera y el estado Zulia; el tercer y cuarto grupo que es de condición socioeconómica media, es un corredor que inicia en el estado Sucre y culmina en el estado Táchira, con ciertos altibajos y particularidades socioeconómicas entre toda esa gran masa de estados que los componen, y el quinto grupo, es el más alejado del centro de poder y la toma de decisiones, y está conformado por Amazonas, Apure y Delta Amacuro, entidades federales ubicadas en el extremo sur, sur-oeste y oriental respectivamente y presentan la condición socioeconómica más baja. La desigualdad territorial en Venezuela presenta sus mayores diferencias entre la región norte-costera y los estados ubicados al sur del país y Delta Amacuro ubicado en el extremo oriental, los patrones de concentración de riqueza y actividades económicas siguen provocando que en la segunda década del siglo XXI sigan presentándose grandes asimetrías territoriales, ocasionadas principalmente por la falta de inversión e intereses en regiones periféricas o muy alejadas de los principales núcleos urbanos.

La desigualdad en Venezuela parece está influencia en gran proporción por la concentración del poder político, las instituciones y la toma decisiones en una sola porción de territorio, menoscabando las posibilidades de grandes espacios de obtener beneficios de la renta petrolera y de los planes de desarrollo que se han generado en el país, especialmente aquellos propuestos a partir de la década de los 70´, y que tenían como objeto una mejor distribución de los ingresos y un mejor aprovechamiento de los recursos naturales, (Velásquez, 1999, Gonzales, 1999). Parafraseando a Tilly (1998), la intervención gubernamental promovida desde un eje central, y con gran influencia de las elites políticas, sigue teniendo una notable influencia en la institucionalización de la desigualdad territorial, lo que profundiza los patrones de diferenciación de los individuos y grupos sociales por categorías, esto sucede cuando se entrelazan los rangos de clase social con los del poder político, beneficiando a unos pocos en detrimento de la mayoría, es eso precisamente lo que ha sufrido el territorio venezolano a lo largo de su historia y que se evidencia hasta nuestros días, una porción del territorio localizada al centro-norte del país donde se concentran los recursos y las mayores oportunidades de desarrollo, mientras que las ubicadas al sur y el extremo oriental no tienen las más oportunidades para desarrollarse, ni la capacidad, ni los recursos, y mucho menos las oportunidades para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Referencias

ATKINSON, A. (2015). Inequality What can be done? Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, Published in London, England.

BANCO MUNDIAL. (2008). Midiendo la desigualdad de oportunidades en América Latina. Colaboradores: Ricardo Paes de Barros, Francisco H.G. Ferreira, José R. Molinas Vega y Jaime Saavedra Chanduvi. Washington, DC, USA. Documento en línea. Disponible en: http://siteresources.worldbank.org/LACINSPANISHEXT/Resources/Book_IOH.pdf. [Consultado: junio de 2016]

BÉRTOLA, L y OCAMPO J. (2010). Desarrollo, vaivenes y desigualdad. Una historia económica de América Latina desde la independencia. Documento en línea. Madrid, España: Secretaría General Iberoamericana. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Disponible en: http://eva.universidad.edu.uy/pluginfile.php/298493/mod_resource/content/1/Historia-Economica-AL-ESP.pdf. [Consultado: septiembre 2015]

CUADRAS, C. (2014). Nuevos Métodos de Análisis Multivariante. Universitat de Barcelona. CMC Editions. Barcelona, España. Documento en línea. Disponible en: http://www.ub.edu/stat/personal/cuadras/metodos.pdf. [Consultado: enero 2017]

FERREIRA, H.G. Y WALTON, M. (2005). La desigualdad en América Latina ¿Rompiendo con la historia? Serie Desarrollo para Todos del Banco Mundial. Banco Mundial en coedición con Alfaomega de Colombia. Documento en línea. Disponible en; http://documents.worldbank.org/curated/en/916491468046165704/pdf/348560958682541rica0Latina110PUBLIC.pdf. [Consultado: marzo 2016]

GACITÚA, E y DAVIS, SHELTON. (2000). Introducción al informa de Pobreza y Exclusión Social en América Latina y El Caribe. Informe sobre la Exclusión Social y Reducción de la Pobreza en América Latina y el Caribe. Banco Mundial y Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) sede Académica en Costa Rica. Documento en línea. Disponible en: http://info.worldbank.org/etools/docs/library/44254/ExclusionSocialyReducciondePobrezaEnAL.pdf. [Consultado: marzo de 2016]

GONZALES, F. (1999). La regionalización en Venezuela Conceptualización de la Región. Impacto político sobre el federalismo y las autonomías provinciales. Revista Provincia Nro 22, vol. pp 67-85. Documento en línea. Disponible en: www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/29788/1/articulo3.pdf. [Consultado: marzo de 2017]

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE). (2011). Resultados del XIV Censo de Población y Vivienda de Venezuela, por parroquia, municipio y entidad federal. Documento en línea. Disponible en http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=45. [Consultado: mayo de 2016]

INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF). (2015). Causes and Consequences of Income Inequality: A Global Perspective. Strategy, Policy, and Review Department. USA. Documento en línea. Disponible en: https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1513.pdf. [Consultado: febrero de 2016]

KABEER, N. (2010). ¿Son los ODM el camino hacia la justicia social? El desafío de la intersección de las desigualdades. Fondo para el logro de los Objetivos del Milenio, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, USA. Documento en línea. Disponible en: http://mdgfund.org/sites/default/files/MDG%20Inequalities%20report_Final_SP[1]DP_LR.pdf. [Consultado: mayo de 2016]

LEIGHTON, K. (2012). El Escándalo de la Desigualdad en América Latina. Inspiraction Christian AID. Documento en línea. Disponible en https://www.inspiraction.org/sites/default/files/Desigualdad-america-latina-y-caribe.pdf. [Consultado: mayo 2016]

MERCADO, R. (2010). Análisis multivaridos. Definiciones. Laboratorio de estadística de México. Documento en línea. Disponible: www.pitt.edu/~super7/25011-26001/25191.ppt. [Consultado: enero 2017]

PEÑA, D. (2002). Análisis de Datos Multivariantes. Editorial S.A. Mcgraw-Hill / Interamericana de España.

PIKETTY, T. (2013). El Capital en el Siglo XXI. España. S.L. Fondo de Cultura Económica de España

PRELLEZO, R. (2006). Creación de un Índice de Dependencia: Aplicación al Sector Pesquero. Enciclopedia Multimedia Interactiva y Biblioteca Virtual de las Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas, (EMVI). Documento en línea. Disponible en: http://www.eumed.net/ce/2006/rp-pesca.htm. [Consultado: enero de 2017]

REGIONAL PLAN ASSOCIATION. (2015). Spatial Planning and Inequality. Fourth Regional Plan Roundtable. New York, United States of America. Documento en línea. Disponible en: http://library.rpa.org/pdf/RPA-4RP-Whitepaper-Spatial-Planning-and-Inequality.pdf. [Consultado julio de 2016]

RICHMOND, S; DRINKWATER, G.; FULCHER, L y MCCARRTHY, C. (2017). The Scandal of Inequality 2. The multiple faces of inequality in Latin America and the Caribbean. Christian Aid Insipiraction. Waterloo, London. Documento en línea. Disponible en: http://www.christianaid.org.uk/programme-policy-practice/sites/default/files/201703/English%20%20The%20Scandal%20of%20Inequality%202%20%28J9095%29.pdf. [Consultado: marzo de 2017]

SANAHUJA, A. (2013). Las nuevas geografías de la pobreza y la desigualdad y las metas de desarrollo global post 2015. Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI). Documento en línea. Disponible en: http://www.academia.edu/3608205/Las_nuevas_geograf%C3%ADas_de_la_pobreza_y_la_desigualdad_y_las_metas_de_desarrollo_global_post-2015. [Consultado: septiembre de 2015]

SANCHO, J. (2012). Introducción al Análisis Multivariante. Programa de Formación Continuada Societat Catalana de Cirurgia. Documento en línea. Disponible en: http://www.acmcb.es/files/425-3501-DOCUMENT/Sancho-9-14Maig12.pdf. [Consultado: enero de 2017]

SCHUSCHNY, A y SOTO, H. (2009). Guía metodológica Diseño de indicadores compuestos de desarrollo sostenible. División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos (DDSAH) de la CEPAL. Santiago de Chile. Documento en línea. Disponible en: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/3661/1/S2009230_es.pdf. [Consultado: enero de 2017]

SEN, A. (1992). Inequality Reexamined. Oxford: Clarendon Press; New York: Russell Sage Foundation; Cambridge: Harvard University Press. Edicion en Español Alianza Editorial, España 1995.

STATISTICAL PACKAGE FOR THE SOCIAL SCIENCES (SPSS). (1999). Guía para el análisis de datos. Madrid, España. Documento en línea. Disponible en: http://www.listinet.com/bibliografia-comuna/Cdu311-F36A.pdf. [Consultado: enero de 2017]

STIGLITZ, J. (2012). El precio de la desigualdad. España: Taurus.

TILLY, CHARLES. (1998). La Desigualdad Persistente. Editorial Manantial. Argentina

UNITED NATIONS (UN). (2013). Inequality Matters. Report of the World Social publication. Documento en línea. Disponible en: http://www.un.org/esa/socdev/documents/reports/InequalityMatters.pdf. [Consultado, septiembre de 2015]

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP). (2013). Humanity Divided: Confronting inequality in Developing Countries Empowered lives. Resilient Nations. Bureau for Development Policy One. United Nations Plaza, New York, USA. Documento en línea. Disponible en: http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Poverty%20Reduction/Inclusive%20development/Humanity%20Divided/HumanityDivided_Full-Report.pdf. [Consultado: enero de 2017]

UNIVERSIDAD ABIERTA DE CATALUÑA (UAC). (2015). Análisis multivariable: métodos descriptivos utilizados comúnmente. Investigación descriptiva: análisis de información. Guía de recursos bibliográficos de estadística aplicada. Documento en línea. Disponible en: http://cv.uoc.edu/moduls/UW03_84003_01131/web/nwin/m1/analisis_factorial_2.pdf. [Consultado: enero de 2017]

VELÁSQUEZ, A. (1999). El Proceso de Descentralización en Venezuela. Revista FACES, Año 8, Numero 16. Vol. pp Universidad de Carabobo, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Documento en línea. Disponible en: servicio.bc.uc.edu.ve/faces/revista/a8n16/8-16-1.pdf. [Consultado, marzo de 2017]

VILLAGARCÍA, T. (2005). Análisis Multivariante. Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales II. Departamento de Estadística de la Universidad Carlos III de Madrid. Documento en línea. Disponible en: http://www.est.uc3m.es/esp/nueva_docencia/getafe/sociologia/estad_aplic_ccss_II/doc_generica/archivos/Multivariante.pdf. [Consulta enero de 2017]

WILKINSON R y PICKETT K. (2009). Desigualdad Un análisis de la (in)felicidad colectiva. España: Turner Publicaciones SL.

Notas

Notas de autor