Artículos

Capacidad de respuesta hospitalaria a emergencias médicas. Caso de estudio: Suroeste de Distrito Capital, Venezuela

Hospital response capacity to medical emergencies. Case study: Southwest of Capital District, Venezuela

Capacidad de respuesta hospitalaria a emergencias médicas. Caso de estudio: Suroeste de Distrito Capital, Venezuela

Terra Nueva Etapa, vol. XXXIV, núm. 55, pp. 219-255, 2018

Universidad Central de Venezuela

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional.

Recepción: 10 Enero 2018

Aprobación: 10 Abril 2018

Resumen: El presente estudio analiza las características de la capacidad de respuesta geográfica de los establecimientos de atención de salud de tercer nivel, para abordar emergencias médicas en cuatro niveles de complejidad, a través de la revisión de sus áreas de influencia, su distribución territorial, su dotación de recurso humano sanitario, e indicadores de utilización reportados por las unidades de estadística de los hospitales seleccionados, que en conjunto permitieron apreciar las diferencias de niveles de atención en las áreas estudiadas. La propuesta metodológica permite vislumbrar la expresión territorial de una política social vinculada al sector salud al sureste del Distrito Capital, a partir del empleo de procesos geoestadisticos y análisis de desempeños. Se identificaron importantes restricciones en la parroquia Macarao en todos los niveles teóricos de atención de emergencias, mientras que Caricuao y Antímano suelen estar bajo áreas de influencia estadística de hospitales para responder a la demanda ponderado por la cercanía a diferentes hospitales, evidenciando la existencia de desigualdad territorial en la prestación de este servicio público. Este fenómeno responde a dotación diferencial de recurso humano sanitario y camas hospitalarias para atender emergencias, distintos niveles de desempeño, y al factor distancia para atender a la demanda poblacional.

Palabras clave: Capacidad, dotación, desigualdad, emergencias, salud, Venezuela.

Abstract: The present study analyzes the characteristics of the geographical response capacity of the health care establishments of the third level of care, to address medical emergencies in four levels of complexity, through the review of their areas of influence, their territorial distribution, their endowment of human health resources, and utilization indices reported by the statistical units of the selected establishments, which together allowed to appreciate the differences in levels of attention in the studied areas. The methodological proposal allows to glimpse the territorial expression of a social policy linked to the health sector to the southeast of the Capital District, from the use of geostatistical processes and performance analysis. Important restrictions were identified in the Macarao parish in all the theoretical levels of emergencies attention, while Caricuao and Antímano are usually under statistical influence of hospitals to respond to the demand weighted by the surrounding hospitals, evidencing the existence of territorial inequality in the provision of this public service. This phenomenon responds to the differential endowment of human health resources and hospital beds to respond to emergencies, different levels of performance, and the distance factor to meet population demand.

Keywords: Capacity, endowment, inequality, emergencies, health, Venezuela.

Introducción

Actualmente, la geografía de la salud está en auge, es cada vez más importante la identificación de patrones espaciales que favorecen o atentan contra la salud del ser humano (Bosque y Moreno, 2012), útil en la elaboración de diagnósticos estratégicos necesarios para la planificación del sector salud concretamente en diseño de redes de centros de salud, sobretodo en ciudades con amplios sectores periféricos que tienden a quedar al margen de los servicios y en vigencia de marcos jurídicos que garantizan la igualdad de derechos en el acceso a los mismos. Es un reto que progresivamente deberían asumir los planificadores en los distintos Estados Nación en procura de gestionar -en términos de racionalidad, eficiencia y eficacia- los recursos, que en las realidades de los Estados latinoamericanos, suelen presentarse insuficientes haciendo convenir una revisión de los alcances de las redes para atender las necesidades (Montes y Romero, 2011).

Una localización de centros hospitalarios que cubra efectivamente a una población determinada, disminuyendo los tiempos y costos de transporte por parte de los pacientes a tales recintos, se aproxima hacia una distribución equitativa del servicio, en el marco del óptimo de Pareto[2], en la que la asignación geográfica de demanda a un hospital no genere diferencias significativas en los costos y distancias con pacientes de otros sectores.

La eficacia de la localización de equipamiento de servicios está asociada a la justicia social esgrimida por el filósofo John Rawls en sus principios de equidad para complementar lo que se conoce como contrato social[3]. El principio de justicia social, reseñado para análisis geográficos de prestación de servicios en palabras de Harvey, D. (1979; 99) se refiere a la “división de los beneficios y a la asignación de las cargas que surgen en un proceso colectivo de trabajo (…) a los ordenamientos sociales, institucionales asociados con la actividad de la producción y la distribución.” En ese contexto, se espera que en lugar de que los costos agregados de traslado[4] por parte de los habitantes hacia un servicio sean menores (eficiencia espacial), ya que lo que se priorice sea la menor distancia a recorrer (justicia espacial) para hacer accesible los servicios a la población en términos de equidad espacial. En lo concerniente a la teoría geográfica, la eficiencia espacial de localización de centros de servicios se asocia a la reducción máxima de costos de traslados, mientras que la eficacia está asociada a la reducción máxima de distancias posibles de una población a un centro de servicio.

Los centros hospitalarios deben responder a una ubicación geográfica que permita establecer un balance entre la capacidad de atención y el número de personas a atender, de acuerdo a su especialidad, tamaño y tipo de los servicios y la demanda efectiva del servicio de salud, evitando así el solapamiento de áreas de servicios médicos que beneficien a una población y aíslen espacialmente a otra. Por otra parte, es vital que tales recintos de salud cuenten con una dotación de insumos, camas hospitalarias, personal médico calificado y una directiva capaz de gestionar recursos y decisiones para hacer cumplir las metas de los centros médicos hospitalarios en todos sus niveles. Es igualmente importante analizar la eficacia del sistema de referencias desde la atención médica primaria hacia la hospitalaria cuyas estadísticas se deben manejar en los mismos hospitales y centros de referencia y contrarreferencia, lo que permitiría conocer la procedencia de pacientes que acuden a los servicios del tercer nivel.

La atención médico hospitalaria en Venezuela en la actualidad

Es importante resaltar que de acuerdo a cifras presentadas por Oletta (2012) Venezuela contaba con 33 camas hospitalarias por cada 10.000 habitantes en el año 1964, y desde entonces la cifra se ha reducido progresivamente debido al aumento de la población[5], sin existencia de indicios en la planificación gubernamental para equilibrar dicha proporción, por lo que hoy día de acuerdo con cifras presentadas por la memoria y cuenta del Ministerio para el Poder Popular para la Salud (MPPS, 2015), se habla de una razón de 10,85 camas por cada 10.000 habitantes, lo cual señala un contraste importante a ser considerado por los planificadores en materia de redes de salud, tomando en cuenta que la OMS ha establecido que la proporción ideal es de 30 camas al menos para 10.000 habitantes, es decir, existe un déficit de 19 camas por cada diez mil habitantes para cubrir la demanda poblacional ideal, de manera que los pacientes eviten recorrer distintos centros de salud aspirando contar con una cama vacante necesaria para emergencias médicas de alta complejidad.

En cuanto al fortalecimiento de infraestructuras de los centros hospitalarios del MPPS, el presupuesto de la Nación asignado para el año 2014 fue menor en un 43,1 % al correspondiente del año 2013 (462.016.372 BsF y 812.032.743 BsF respectivamente) considerando los mismos proyectos y número de beneficiarios (3.753.107 pacientes), esto, de acuerdo con cifras de la Oficina Nacional de Presupuesto presentadas por Salvato (Presupuesto de Salud, 2014), lo cual evidencia una significativa variación negativa del presupuesto destinado a los servicios médico hospitalarios.

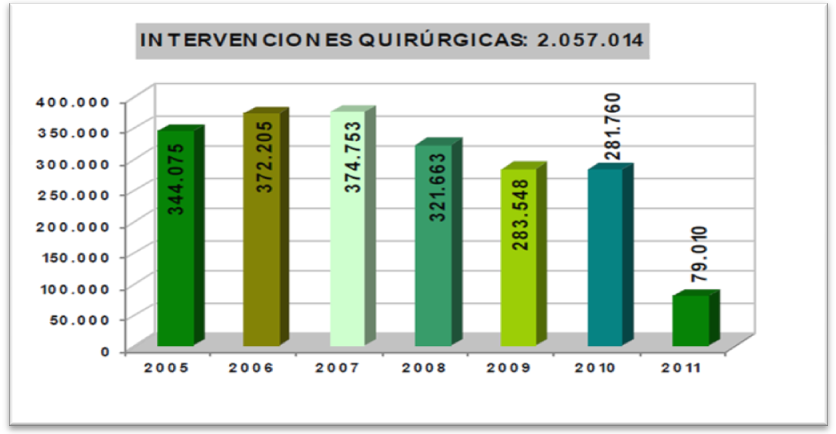

Por otro lado, el MPPS expone para el año 2006 un total de 372.205 intervenciones quirúrgicas en hospitales públicos administrados desde el Ministerio (figura 1), cuya cifra ha venido descendiendo casi progresivamente en el trascurso de los años hasta llegar a 79.010 intervenciones en 2011, lo cual hace pensar que cada vez más los pacientes demandan intervenciones quirúrgicas en instalaciones administradas por clínicas privadas, el IVSS u otros.

A este contexto se debe sumar la incertidumbre de los niveles de eficiencia hospitalaria, la insuficiente información actualizada por parte del MPPS vinculada a números de médicos por especialidad (OVV,2015), que si bien dinamizan la respuesta a la demanda del servicio médico, también pueden ocasionar subutilización de los recursos por ausencia laboral o existencia de vacantes. Es posible encontrar diferentes proporciones de médicos-enfermeros y camas a lo largo del espacio geográfico.

Figura 1

Movimiento por Intervenciones quirúrgicas en Hospitales Públicos, en el período 2005 - 2011

Fuente. Dirección General de Hospitales, MPPS

Estos elementos parecen estar asociados con la ausencia de planificación de redes de centros de salud a todo nivel y un déficit del 50 % de médicos en un 80 % de las especialidades médicas tal como lo ha informado el ex ministro Jose Felix Oletta (Ovalles, 2012; Noticias24, 2013). Otra evidencia de lo planteado, se refleja en la demanda del servicio médico hospitalario, la cual se observa en la inexistencia de datos actualizados de morbilidad[6]. No obstante es plausible encontrar datos asociados a motivos de consulta que se diferencian de morbilidad por ser estos primeros, los casos efectivamente atendidos en centros médicos que llevan estadísticas de tales asistencias. Los datos de morbilidad permitirían conocer la procedencia geográfica de los pacientes que acuden a tratar sus dolencias, que pueden ser agrupados por sectores en cartografía y posteriormente analizados a través de métodos de correlación espacial de variables.

La mayoría de los centros médicos hospitalarios a nivel nacional fueron construidos en las décadas de los años 50 a los 80 bajo la administración del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, y en los años 90 se hicieron importantes refracciones para aumentar la capacidad de atención médica hospitalaria (Oletta, 2012). Dicha dinámica se gesta en el Distrito Capital, cuya población y niveles de urbanización han aumentado, producto de los ingresos petroleros en las últimas décadas haciendo que lo planificado hace 40 años hoy día ya no resulte suficiente para el contingente de habitantes existentes en la ciudad.

Las parroquias Macarao, Antímano, Caricuao y El Junquito del municipio Bolivariano Libertador, corresponden a áreas de expansión de la ciudad de Caracas por lo que resulta de interés el estudio de las relaciones de demanda y oferta del servicio médico hospitalario para medir efectivamente el nivel de cobertura del servicio de emergencias médicas, esto según niveles de complejidad, dados ciertos escenarios sociales asociados a inseguridad personal, accidentes de tránsito, físico naturales vinculados con zonas de riesgo a movimientos en masa, entre otros, que comprenden amenazas propias de la localidad, que tienden a incrementar ampliamente la demanda, sobre todo en un contexto venezolano general donde la población emprende una transición demográfica hacia el envejecimiento de la población (Di Brienza, 2009), acompañado del crecimiento de la violencia criminal que incrementa el número de heridos atendidos cada fin de semana de acuerdo a los reportes que hacen las instituciones judiciales e incluso la prensa, por su parte, el Observatorio Venezolano de la Violencia registra cifras de una tasa de homicidios de 90 por cada 100.000 habitantes[7] para el año 2015 estimando un número de 27.875 muertes por causas violentas.

Las parroquias en estudio forman parte de un municipio que carece de un plan de ordenamiento urbano local actualizado vigente, necesario para el control de los emplazamientos residenciales en tales territorios lo que ocasiona año tras año el crecimiento poblacional a través de ocupaciones ilegales en lugares de difícil acceso (Cerrada, 2017). Estas parroquias están conectadas por un sistema vial caracterizado por caminerías, troncales, calles, avenidas y autopistas emplazadas en elementos físico geográficos como valles, sistemas de colinas y lomas, y montañas, con presencia de zonas residenciales multifamiliares y zonas urbanas de planificación espontánea.

En el territorio referido, se encuentra el hospital El Junquito, y en Caricuao el Materno Infantil y el hospital del IVSS, mientras que Macarao no cuenta con un hospital. Las parroquias mencionadas totalizan 378.188 habitantes que contarían con los mencionados recintos hospitalarios (INE, 2001 y 2011); de otra forma deberían salir de las jurisdicciones parroquiales y geográficas recorriendo más de 13 kilómetros de vialidad urbana hacia el centro de la ciudad de Caracas en búsqueda de una solución médica hospitalaria. El mencionado hecho sugiere una atención médica hospitalaria diferencial desde el punto de vista del ámbito geográfico.

En este sentido, cobra relevancia determinar el nivel de capacidad de respuesta del servicio médico hospitalario de emergencia del sistema de salud pública, a partir de la caracterización de la distribución geográfica de los centros de atención de tercer nivel para atender las emergencias médicas de las parroquias seleccionadas, como parte de un derecho amparado en la Constitución Nacional que debe ser garantizado sin ningún tipo de discriminación.

Metodología

La medición de inequidades permite identificar vacíos geográficos de desatención teórica y real de un servicio, debe ser revisada y colocada en contexto a partir de la caracterización de elementos geográficos que permitan describir la complejidad del territorio estudiado, mediante técnicas de análisis y geoprocesamiento, donde los factores que limitan el acceso a la salud pública están vinculados a: 1) disponibilidad suficiente de instalaciones de salud, 2) la necesidad percibida, la educación y nivel organizativo para movilizar pacientes, 3) calidad de atención en términos de insumos médicos, camas hospitalarias, personal sanitario suficiente y horarios (OMS, 2000).

A efectos del presente artículo, se abordaron en los puntos 1 y 3 de los mencionados en el contexto del suroeste del Distrito Capital tomando en cuenta el concepto de emergencia médica, que refiere la situación del paciente en la que se le ha precisado clínicamente que este necesita atención médica especializada de forma inmediata, y “(…) obliga a poner en marcha unos recursos y medios especiales y exigen un tratamiento inmediato para salvar la vida del enfermo y en algunos casos un diagnóstico etiológico con la mayor premura posible” (González, et al 2014) cuya efectividad va a depender de la complejidad de la emergencia, los tiempos de recorrido del paciente para llegar al centro de salud, las condiciones sociales y económicas del paciente, y principalmente del desempeño del personal sanitario así como de la disposición y suficiencia de recursos hospitalarios e insumos. En este sentido, se siguieron los siguientes lineamientos metodológicos para obtener los resultados:

1. Revisión de documentos bibliográficos, estadísticos y cartográficos oficiales y extraoficiales (en el caso de no contar con la disponibilidad de los mismos por los órganos competentes), con respecto a la red de centros de salud de atención primaria y de tercer nivel para la atención de emergencia médicas del sistema de salud pública correspondiente al suroeste del Distrito Capital (parroquias Macarao, El Junquito, Antimano y Caricuao). El origen de estas fuentes son del Instituto Nacional de Estadísticas, la Universidad Central de Venezuela, la Dirección de Hospitales del Ministerio del PPP la Salud, Centro de Estudios del Desarrollo entre otros. Esta primera aproximación permitió la selección de los hospitales con mayor influencia geográfica en el área de estudio para la atención de emergencias médicas de todos los niveles (cuadro 1).

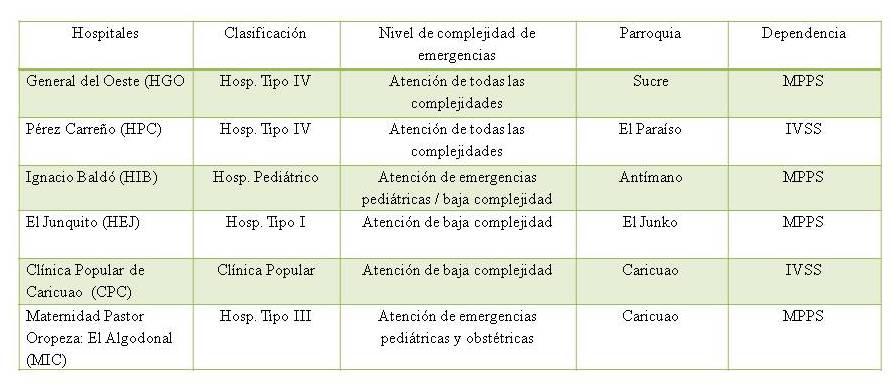

Cuadro 1

Clasificación de los hospitales con influencia geográfica en el área de estudio

Elaboración propia con base en datos del MPPS 2015

2. Confección de un instrumento de recolección de datos estadísticos dirigido a las oficinas de Registro Estadístico de los hospitales seleccionados con el propósito de recabar datos relacionados con indicadores médicos de utilización de las unidades de emergencias así como morbilidad y mortalidad respectivos, con el propósito de alimentar la base de datos georreferenciada de los centros hospitalarios de atención de emergencia.

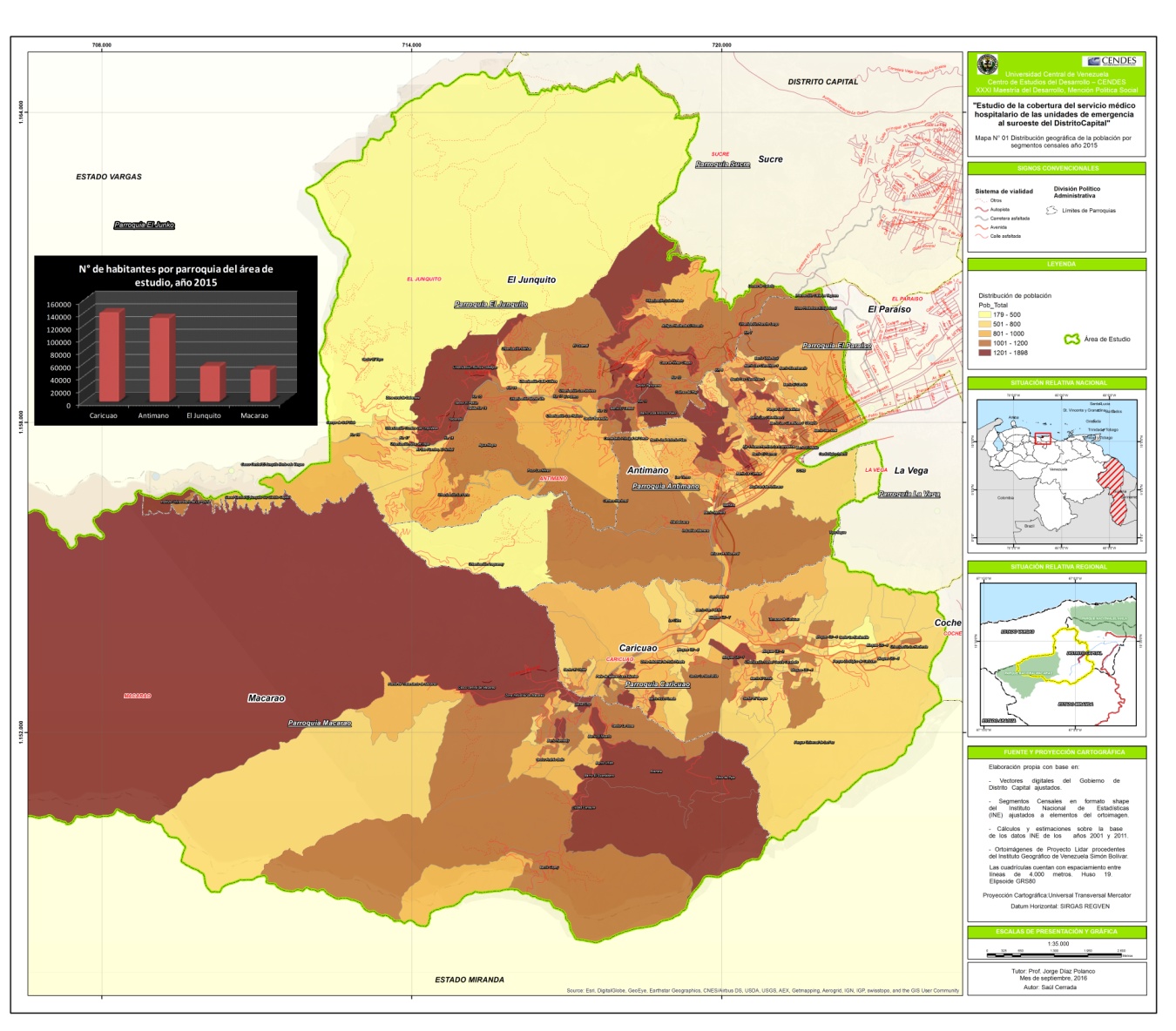

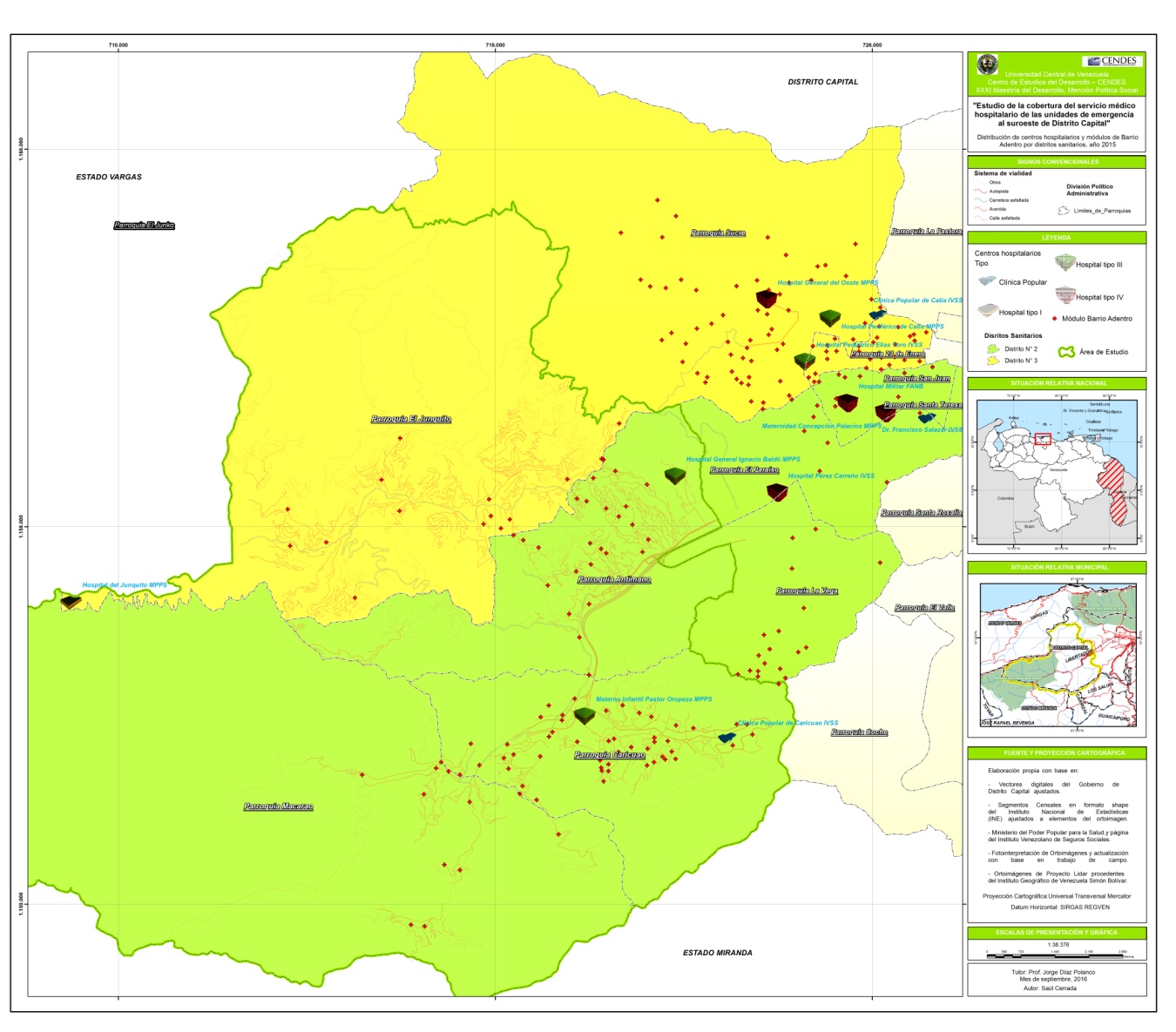

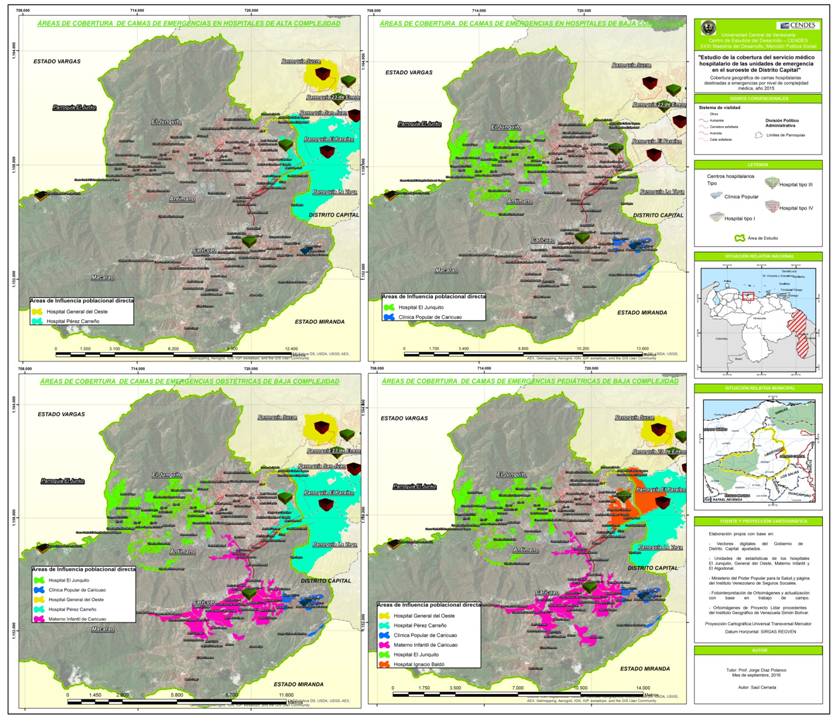

3. Edición y depuración cartográfica de los vectores digitales en formato shapefile de los segmentos censales y tramos viales a escala de trabajo detallada 1:5.000 de las parroquias seleccionadas para luego reeditarlos en función de las áreas efectivamente ocupadas, lo que permitirá luego conocer la posición en el espacio de la población, diagnóstico importante para la determinación de las áreas de influencia de las unidades de emergencias de alta y baja complejidad para adultos, obstétricas y pediátricas de los hospitales seleccionados (figura 2).

4. Estimación de la población para el año 2015 mediante aplicación del método estadístico de regresión lineal de cada segmento censal tomando como bases los censos INE de los años 2001 y 2011. Esta información geoestadística es importante en la estimación territorial de las áreas de influencia de cada unidad de emergencia médica.

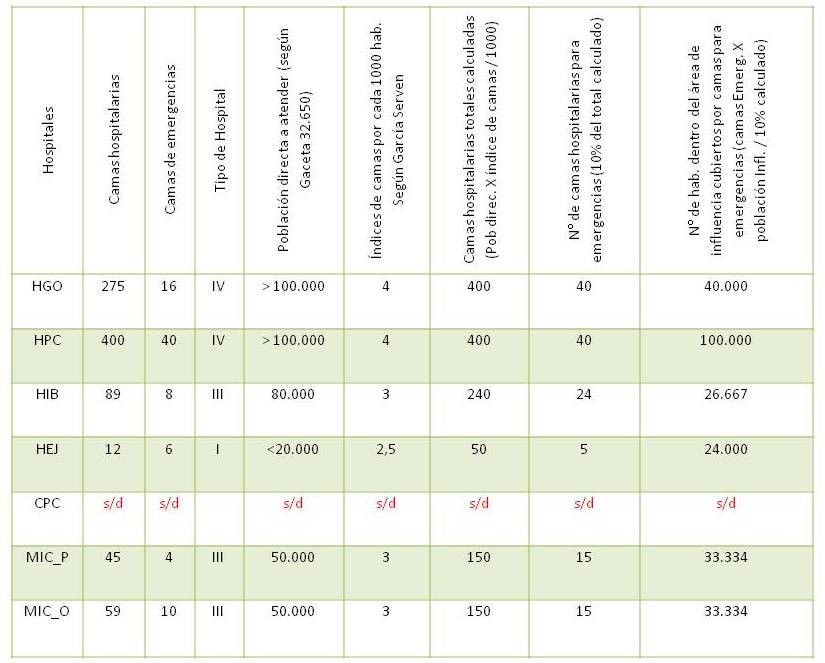

5. Establecimiento de las áreas de influencia de las unidades médicas seleccionadas empleando la información poblacional obtenida por segmentos censales y cotejándola con la población teórica a atender por cada cama hospitalaria disponible, establecida en estándares recomendados por expertos como García Serven (2011) y lo contemplado en la Ley Orgánica de la Salud vigente, publicada en Gaceta Oficial Nº 36.579 del 11-11-1998, en materia de población de influencia de las instituciones de salud (cuadro 2), donde el número de camas reglamentado según el tipo de establecimiento de salud, debe tener asignado una cantidad de población. A efecto del análisis geográfico se empleó la población con accesibilidad vial más próxima a cada hospital haciendo posible la delimitación de las zonas de influencia.

6. Análisis de las características de los distritos sanitarios, la red de los módulos Barrio Adentro, y del comportamiento del desempeño hospitalario de los recursos y funcionamiento de las unidades de emergencia, que permitirá tipificar las áreas de influencia de cada hospital según su desempeño.

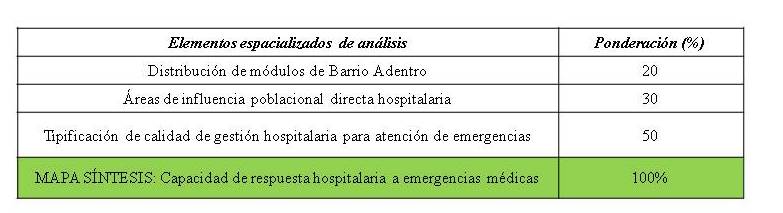

7. Superposición temática de mapas por álgebra de mapas empleando la herramienta Weighted Overlay del software Arcgis 10.2 para obtener los niveles de capacidad de respuesta de las unidades de emergencia médica con las ponderaciones expuestas en el cuadro 3.

Figura 02

Distribución geográfica de la población por segmentos en el área de estudio, año 2015

Cuadro 02

Índices teóricos y reales de camas hospitalarias para emergencias hospitalarias para el área de estudio

Fuente: Departamentos de registros y estadísticas de salud de los hospitales, ex presidente del IVSS con respecto a HPC[8], y criterios de cálculos de García Serven (2011)

Cuadro 3

Distribución de las ponderaciones de los elementos de análisis de la capacidad de respuesta hospitalaria a emergencias médicas

Fuente: elaboración propia

Resultados y discusión

Características de la red de establecimientos de salud

Se evidencian dos instituciones como proveedoras estatales de los servicios de emergencias hospitalarias: el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), y el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) y territorialmente se identifican dos distritos sanitarios coordinados por la Dirección General de Hospitales del MPPS con articulación del Gobierno de Distrito Capital, distribuyéndose territorialmente en los mismos los establecimientos de salud de atención primaria (ambulatorios Barrio Adentro y dispensarios) y de atención hospitalaria, además de que cada distrito compila su propia información epidemiológica, y consigna sus requerimientos financieros, talento humano y de insumos a la Dirección General de Hospitales, la cual debe coordinar sus acciones de suministro y seguimiento con el Gobierno del Distrito Capital.

La cuestión consecuente de los mencionados planteamientos es si el concepto de distrito sanitario, como una alternativa de descentralización en el área de estudio, atiende a los criterios de cobertura y accesibilidad geográfica a servicios de emergencia médica como un elemento generador de cohesión social y, desde luego, equidad y bienestar de los ciudadanos, lo cual obliga a revisar la cantidad de población que debe atender cada distrito sanitario, las características de la red de centros de referencias hacia otros centros de mayor complejidad donde los pacientes deben obtener en última instancia atención hospitalaria de emergencias y, por supuesto, se deben considerar las características de accesibilidad potencial de la población distribuida a lo largo de los territorios parroquiales hacia los hospitales.

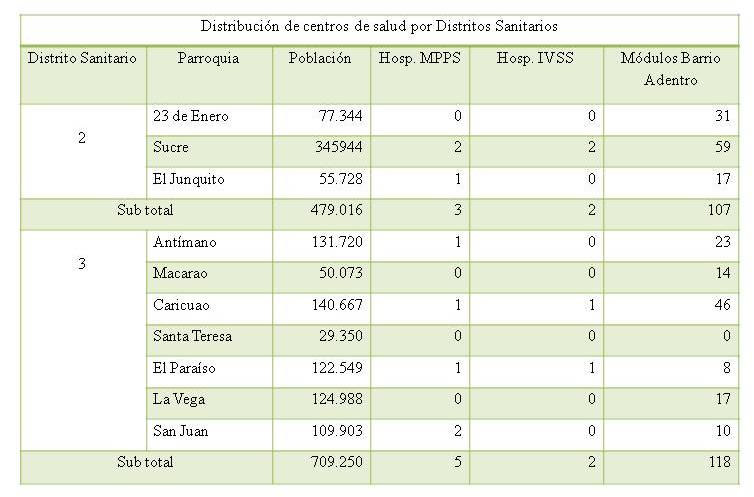

En este sentido, revisando la conformación geográfica de los distritos sanitarios en el área de estudio, se precisa que existen dos distritos sanitarios (el 2 y 3 del Distrito Capital) atendiendo su población (cuadro 4 y figura 3), donde la parroquia El Junquito es parte de la administración del Distrito Sanitario N° 02 junto a las parroquias Sucre y 23 de Enero, mientras que la red de centros en Antímano, Caricuao y Macarao se insertan en la administración del Distrito Sanitario N° 03, el cual comparativamente cuenta con la mayor cantidad de parroquias, superficie y población a cubrir para el año 2015.

El grueso de la población del Distrito N° 2 se distribuye principalmente en la parroquia Sucre, donde se encuentran el hospital tipo IV General del Oeste, el hospital tipo III Periférico de Catia, el hospital pediátrico tipo III Dr. Elías Toro, y la Clínica Popular de Catia, mientras que El Junquito cuenta con el hospital que se encuentra en el km 23 de la carretera El Junquito, lo que conformaría la red de hospitales del mencionado distrito, para atender un total de 479.016 habitantes y sus realidades epidemiológicas.

En el caso de El Junquito, es de advertir en la perspectiva de la equidad espacial, que sus habitantes deben recorrer más distancias y por lo tanto más tiempo, para obtener respuestas a su demanda de atención de emergencias comparativamente con 23 de Enero y Sucre las cuales están más cercanas a sus hospitales e incluso a otras redes de centros hospitalarios.

Cuadro 4

Distribución de centros de salud por distritos sanitarios

Elaboración propia con base en datos del INE, MPPS, web del IVSS, y fotointerpretación de imágenes

Así mismo, se deben destacar las restricciones de accesibilidad que se encuentran los habitantes en la intersección de Catia en el km 4 de la carretera El Junquito hacia la parroquia Sucre, asociadas al mal estado de la vialidad, significativa presencia de tiendas comerciales que ralentizan el flujo vehicular, y la inseguridad, factores todos que constituyen una barrera geográfica de acceso a hospitales de estos pobladores a estos centros hospitalarios, por lo que prefieren acudir a hospitales del Distrito N° 3 por mejores oportunidades en la accesibilidad geográfica[9] que, desde el punto de vista de la eficacia administrativa y espacial, supone ello debe revisarse el criterio de delimitación territorial de estos distritos sanitarios.

Figura 03

Distribución de centros hospitalarios y módulos de Barrio Adentro por distritos sanitarios, año 2015

Bajo tales condiciones geográficas, el Distrito N° 02 cuenta con la menor proporción de módulos de Barrio Adentro como centros de salud que podrían limitar los diagnósticos oportunos de emergencias para evitar mayores complicaciones patológicas (para ver distribución de los módulos Barrio Adentro ver figura 3).

La distribución de módulos Barrio Adentro en el distrito N° 03 tiende a ser mayor en las parroquias Antímano, Caricuao y La Vega, las cuales se conectan a través de vías locales a la Av. Intercomunal de Antímano y luego esta hacia las parroquias El Paraíso y San Juan donde se encuentran los centros de atención de emergencias de mayor complejidad, mientras que El Paraíso, San Juan y Santa Teresa cuentan con mayores niveles de cercanía relativa a centros hospitalarios para atención de emergencias. Por su parte, la parroquia Macarao no sólo cuenta con la menor distribución de módulos Barrio Adentro, sino que además carece de algún centro hospitalario de atención de emergencias.

A nivel parroquial en el área de estudio, se identifica que la parroquia Macarao cuenta con 16 módulos Barrio Adentro para atender y establecer referencias médicas en emergencias a centros hospitalarios de mayor complejidad fuera de su jurisdicción, bien sea en la Clínica Popular de Caricuao para emergencias generales de baja complejidad, o el Materno Infantil para emergencias obstétricas o pediátricas de baja complejidad, y en casos de mayores complicaciones, deben referirse al Pérez Carreño. El Junquito cuenta con 24 módulos de atención primaria y un hospital tipo I al extremo oeste de la Parroquia, de modo que si la emergencia presenta complicaciones mayores que superan el nivel de atención del hospital, requerirá ser trasladado en ambulancia hacia otro hospital que se le pueda dar atención oportuna (cuadro 1).

En la misma perspectiva, Caricuao cuenta con 52 módulos de Barrio Adentro coordinados con el Materno Infantil para la atención de emergencias obstétricas y pediátricas y la Clínica Popular de Caricuao, para la atención de emergencias de baja complejidad favoreciendo ampliamente los sectores UD-6, 7 y 3, y la urbanización La Hacienda. Por su parte, Antímano cuenta con una red de 17 módulos para diagnosticar y canalizar emergencias a centros de mayor complejidad, coordinados con el hospital pediátrico tipo III El Algodonal y, además, tiene la ventaja geográfica de la relativa cercanía a centros hospitalarios de alta complejidad. Las características geográficas de distribución de los centros de salud como parte de la capacidad de respuesta de las redes ponen de manifiesto las limitaciones para atender la población de las parroquias Macarao y El Junquito en primera instancia, lo cual ha de requerir la evaluación y continuo seguimiento del desempeño de los módulos de Barrio Adentro para lograr diagnósticos y referencias oportunas, por las mismas características de las redes que se han conformado en función de la población y las características de conectividad vial y física de los territorios.

Ante el panorama geográfico local cabría preguntarse si sería eficaz la edificación de un hospital de atención de emergencias, aun cuando la población de Macarao sea de 50.073 habitantes para el año 2015, y qué tanto promovería esa edificación la suficiente experiencia de los médicos en ejercicio en el hospital, como para justificar la inversión en términos financieros, insumos y talento humano o, en su lugar, reforzar el sistema de atención primaria y de promoción de salud para impactar favorablemente la morbimortalidad de la parroquia en términos de emergencias, o considerar mecanismos institucionales con participación comunitaria para la movilización de pacientes en tiempos oportunos con especial énfasis en las parroquias Macarao y El Junquito. Por lo tanto, estos escenarios deben ser evaluados con los actores, haciendo diagnósticos del desempeño de los hospitales y demás centros de salud, en los diferentes niveles de accesibilidad geográfica y cobertura, para la generación de políticas a corto, mediano y largo plazo.

Indicadores hospitalarios de utilización de recursos empleados en emergencias médicas y hospitalización

Como se ha sugerido, la unidad de análisis en este apartado serán los centros de salud de alto nivel de atención (cuadro 1), en cuya gestión es primordial contar con variables e indicadores estadísticos que permitan observar el desempeño de dichas unidades, sobretodo en la administración pública cuyos fondos son obtenidos del presupuesto nacional y de los impuestos de los asegurados o contribuyentes (Salvato, 2014). Los indicadores de utilización son importantes para la realización de diagnósticos de una gestión y su pronóstico al futuro inmediato, y en el caso del presente estudio, son interesantes ya que también permiten la comparación geográfica de los resultados entre los centros de salud considerados que ofrecen servicios de emergencias.

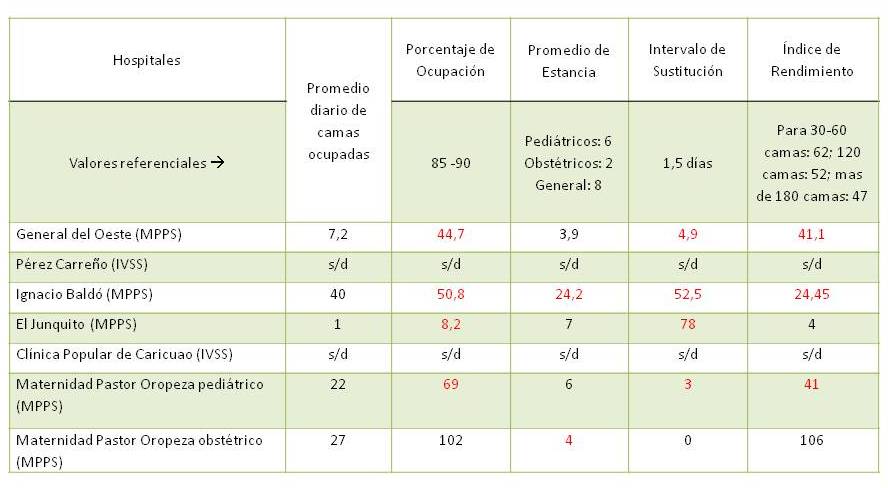

Porcentaje de ocupación de las unidades de emergencias de los establecimientos seleccionados

El análisis del porcentaje de ocupación señala la proporción de uso del recurso cama con respecto al total presupuestado del hospital. Al respecto, García Serven (1993) señala que cada hospital debería mantener una reserva de 15 % de las camas presupuestadas para situaciones de contingencia, por ejemplo, las emergencias por desastres. En ese sentido lo ideal es que el porcentaje de ocupación se aproxime más o menos al 85 %. No obstante, sigue señalando que los servicios hospitalarios han tendido a aumentar la norma hasta el 95 % motivado al incremento de la demanda real con características geográficas y demográficas heterogéneas, a centros con capacidad de respuesta cada vez menor. La revisión de este indicador es importante por cuanto se está hablando de nivel de utilización de las camas presupuestadas a las cuales se les asigna recursos humanos y equipamiento. Observando los datos de este indicador en el cuadro 5 se pueden identificar los hospitales que no cumplen con el parámetro esperado.

En el caso de los servicios hospitalarios pediátricos del Materno Infantil de Caricuao (MIC), tienen una proporción del 69 % observándose que no alcanzan a acercarse significativamente al estándar de pacientes admitidos recomendado por el experto, lo que estaría vinculado a razones administrativas, por dotación de insumos o de funcionamiento, tal como refirió el personal entrevistado, lo que compromete el área de influencia de cada uno de los departamentos de emergencia y hospitalización del recinto. Por su parte, el caso más extremo corresponde al Hospital de El Junquito (HEJ) con 8,2 % de ocupación cuyo valor bajo se corresponde, por una parte con la tipología del hospital, y por otra parte con la carencia de unidades de quirófano en el centro, lo que eventualmente obligaría a su población de influencia acudir a otro centro hospitalario adecuado para que su urgencia médica sea atendida oportunamente.

Por su parte, los servicios obstétricos del MIC tienen un porcentaje de 102 % lo que expresa una superación de la capacidad efectiva de ocupación de camas, indicio de una calidad de atención comprometida, y que no considera el margen recomendado para situaciones de emergencia. En tal sentido, es menester realizar diagnósticos exhaustivos para identificar las causas de los comportamientos de los porcentajes de ocupación que tienen un impacto importante en el rendimiento, sin dudas en la morbimortalidad, y en la iniquidad de prestación de servicios de emergencia de alta complejidad lo que haría eventualmente al paciente transitar entre diferentes hospitales para ser atendido.

Promedio de estancia de las unidades de emergencias de los establecimientos seleccionados

De acuerdo con García Serven (1993) el indicador de promedio de estancia señala la media de permanencia de los pacientes que egresaron -en este caso para el año 2015- en cada uno de los hospitales, y debería oscilar para servicios pediátricos entre 5 a 7 días, obstetricia 2 días, y en general 8 o 9 días. Sin embargo, se reconoce que cada institución debe considerar sus complejidades concretas que pueden modificar levemente estos estándares a través de un sistema de clasificación por servicios. Con este indicador, es posible revisar la duración extra de los cuidados de los pacientes hospitalizados por área de servicio, lo que eventualmente permitiría evaluar las causas de la prolongación de la estadía, ya que estas generan costos por el uso de equipos e insumos extraordinarios conducentes a una ineficiente utilización de los mismos y prestación inapropiada de servicios.

En este sentido, se puede apreciar que en cuanto a las unidades de emergencias de los establecimientos de salud estudiados, en general, se mantienen en los estándares de promedio de estancia (cuadro 5). No obstante, el HGO y los servicios hospitalarios pediátricos del MIC se mantienen cercanos a 4 días. En el caso concreto del HGO el valor bajo del indicador se debería a progresos terapéuticos o implementación de tecnología avanzada para un mayor nivel de eficacia en las intervenciones que reduzcan asignación de camas hospitalarias y su tiempo de permanencia, en el caso el MIC sería interesante conocer el porcentaje de referencias y contrarreferencias médicas a otros centros de salud, para conocer si el valor aceptable de promedio de estancia se corresponde a eficiente manejo de los recursos o por el bajo número de pacientes atendidos en virtud de la existencia de problemas de dotación de insumos y personal médico, como se advierte en el apartado de desempeños.

Cuadro 5

Indicadores de utilización hospitalaria en centros de salud del área de estudio año 2015

Fuente: Departamentos de registros y estadísticas de salud de los hospitales El Junquito, General del Oeste, Materno Infantil de Caricuao, Pediátrico Ignacio Baldó. Los valores en color rojo no cumplen con los estándares recomendados por expertos en gestión hospitalaria.

Por su parte, el hospital pediátrico Ignacio Baldó expone un valor de 24,2 días por paciente, lo que puede ser una señal de pacientes exhaustivamente estudiados en la admisión y luego hospitalizados, admisiones no coordinadas entre servicios, irregularidades en el uso del material instrumental y el desempeño del personal calificado, o ausentismo laboral, que requieren ser revisados para propiciar el mejor desempeño si fuera el caso.

Intervalo de sustitución de las unidades de emergencias de los establecimientos seleccionados

Este indicador cuantifica en días el tiempo entre el egreso de un paciente y la entrada de otro en la misma cama hospitalaria. El experto Peiró (1999; 201, citado por Vargas, et al, 2007) señala que no debería ser mayor a un día y medio para que se prepare nuevamente la cama para recibir un nuevo paciente. Así mismo, distingue el término cama caliente para aquellos intervalos de sustitución menores a medio día que son más propios de las unidades de cuidados intensivos, mientras que camas frías para aquellas en las que la sustitución dura al menos un día. Para el caso que ocupa el estudio, se puede observar que los servicios de emergencias obstétricos del MIC no tienen intervalo de sustitución, ya que el porcentaje de ocupación supera el 100 % de la capacidad del centro; sin embargo, en cuanto a los servicios pediátricos, cuenta con tres días. El hospital de alta complejidad HGO también supera el estándar con 4,91, mientras que los hospitales HIB y HEJ superan ampliamente el estándar con hasta 78 días de sustitución, muy por encima de lo recomendado, lo cual podría estar vinculado con una demanda baja como resultado de no admitir pacientes por no contar con quirófano operativo como fue la realidad del Hospital El Junquito, y también insuficiente apoyo en cuanto a exámenes de laboratorio, rx o anatomía, o una demanda baja por bajos niveles de morbimortalidad que habría que revisarse.

Desde el punto de vista del índice velocidad de cama, rendimiento o también como se le llama renovación, señala el número que, en promedio, recibió cada cama hospitalaria en un tiempo considerado y relaciona el número de egresos que se pueden dar a partir de un número de camas operativas. Este indicador permite valorar la capacidad de cada cama a partir de los recursos invertidos, por lo que un índice de rendimiento bajo comprenderá una subutilización de los recursos que habría que investigar.

De acuerdo con los manuales de contenido múltiple para unidades hospitalarias de México[10], en hospitales de 30 a 60 camas el índice sería aceptable si es de 62 egresos anuales por cama. Para hospitales de 120 camas, de 52 egresos anuales y para hospitales de 180 y más camas, se acepta 47 egresos anuales por cama censable. En este sentido, se puede observar que tentativamente el departamento de emergencias del HGO como hospital de alta complejidad, se encuentra por debajo de lo esperado, al igual que la unidad de emergencias pediátricas del Materno Infantil de Caricuao, El Junquito y el HIB, mientras que los servicios de emergencia obstétrica del MIC entran en los estándares esperados (cuadro 5).

Camas Hospitalarias como recurso físico definidor de las áreas de influencia de los centros hospitalarios

De acuerdo con el informe de estadísticas sanitarias de la Organización Mundial de la Salud del año 2013, los mejores indicadores de camas por cada 1.000 habitantes se distribuyen en Europa con 6 camas y en la Región del Pacífico Occidental con 4,4, y en el caso concreto de las Américas se habla de 2,4 en promedio, lo cual es un referente que permite la contextualización de los datos recabados, no obstante es importante destacar a qué área de servicios se adscriben las camas. De acuerdo a señalamientos de García Serven (2011), Venezuela contaba con un índice de 1,8 camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes, y de acuerdo con la memoria y cuenta del MPPS del año 2015 el índice es de 1,1 camas hospitalarias operativas. En este sentido existen unos referenciales planteados por García Serven (2011) que permiten lograr una mayor aproximación en función de la población de influencia directa de los centros hospitalarios, tal y como se puede apreciar en el cuadro 2 donde se define un número de cama por cada 1.000 habitantes.

Con el propósito de ajustar el análisis al contexto de las emergencias hospitalarias se empleó así mismo el criterio de García Serven en el que estima que aproximadamente el 10 % de los pacientes de emergencias se hospitalizan, por lo tanto, es adecuado calcular la cantidad total de camas hospitalarias necesarias para atender a la población del área de influencia establecida en las normas sobre clasificación de establecimientos de atención Médica del sub-sector Salud en Venezuela[11], de manera que una vez obtenido el dato se le calcula el 10 %, y se obtiene la proporción teórica del número de camas de emergencias para cada área de influencia poblacional de cada centro hospitalario, y con este dato se calculará el área de influencia real en función de los datos suministrados por las unidades de registros y estadísticas de salud de los hospitales (cuadro 2 y figura 4).

Por los datos suministrados de las diferentes fuentes hospitalarias, se pueden distinguir a los establecimientos HGO, HIB, MIC_O y MIC_P muy por debajo del estándar de camas hospitalarias requerido para atender a la población en un promedio de 1,3 camas por cada 1.000 habitantes. De acuerdo con el número de camas reportadas por el expresidente del IVSS Carlos Rotondaro el HPC si se encontraría en la oferta de camas esperadas, no obstante es importante revisar el dato con la unidad de registro correspondiente. Por su parte, El Junquito también estaría contando con un índice por encima del esperado. Lo importante de este análisis es la verificación de las áreas de influencia reales calculadas para emergencias cuyos valores expresados en número de habitantes con cobertura y sin cobertura, se pueden espacializar empleando los segmentos censales, tal y como se aprecia en la figura 4.

Geográficamente se puede observar que la capacidad de respuesta por camas hospitalarias de emergencias de alta complejidad tiende a ser bastante limitada en el área de estudio, lo que obligaría a sus habitantes a dirigirse obligatoriamente a los hospitales HPC o al HGO para ser atendidos. El panorama empieza a cambiar con las emergencias de baja complejidad gracias a los hospitales HEJ y la Clínica Popular de Caricuao, y mejora notablemente en el caso de las emergencias obstétricas y las pediátricas gracias a la existencia de los servicios de emergencia mencionados, que si bien tienen mayor cobertura, no logran garantizar teórica ni realmente la totalidad de los habitantes de las parroquias estudiadas, más bien se plantean escenarios de marginamiento, y áreas con doble cobertura lo que evidencia niveles de desigualdad en la distribución y prestación de servicios de emergencias hospitalarias que deben tomarse en cuenta en las políticas de salud.

Proporciones del personal médico sanitario hospitalario en los centros seleccionados

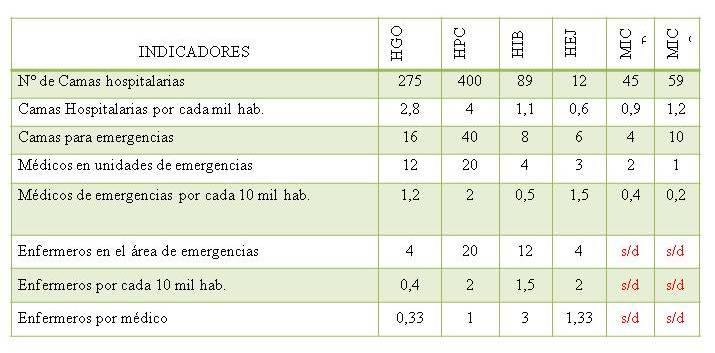

Una vez descritas las características de la distribución geográfica de las camas hospitalarias, conviene revisar la distribución del personal sanitario que labora en los departamentos de emergencia, ello permite observar las proporciones de profesionales médicos disponibles para los servicios de emergencias médicas, según sean médicos o enfermeros a lo largo de cada establecimiento como información de apoyo para la categorización de las unidades de emergencia en el área de estudio.

Estos indicadores son tomados como referencia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en sus informes anuales de estadísticas sanitarias para establecer comparaciones a nivel mundial, así mismo son usados por Brunetti (2006) para analizar el desempeño del hospital Vargas, y son empleados por Ramírez (2001) para analizar la dotación diferencial de equipamientos de salud.

Se puede observar que las proporciones más bajas de médicos turno por cada 10 mil habitantes están en el MIC en pediatría y obstetricia, y en el hospital HIB lo que tiende a limitar la atención oportuna y de calidad. Por su parte el HGO tiende a tener menor cantidad de enfermeros, de hecho el índice de enfermeros por médico es el más bajo de todos, lo que puede ocasionar un mayor esfuerzo por parte de los médicos en atender a los pacientes con emergencias. La gestión mejor servida con enfermeros la tiene el HIB que, justamente, cuenta con menor proporción de médicos de turno que suelen ser médicos integrales comunitarios, en virtud de la ausencia de contrataciones de médicos (cuadro 6).

Cuadro 06

Índices de recurso humano médico sanitario

Fuente: Departamentos de registros y estadísticas de salud de los hospitales, ex presidente del IVSS Carlos Rotondaro[13] respecto a HPC.

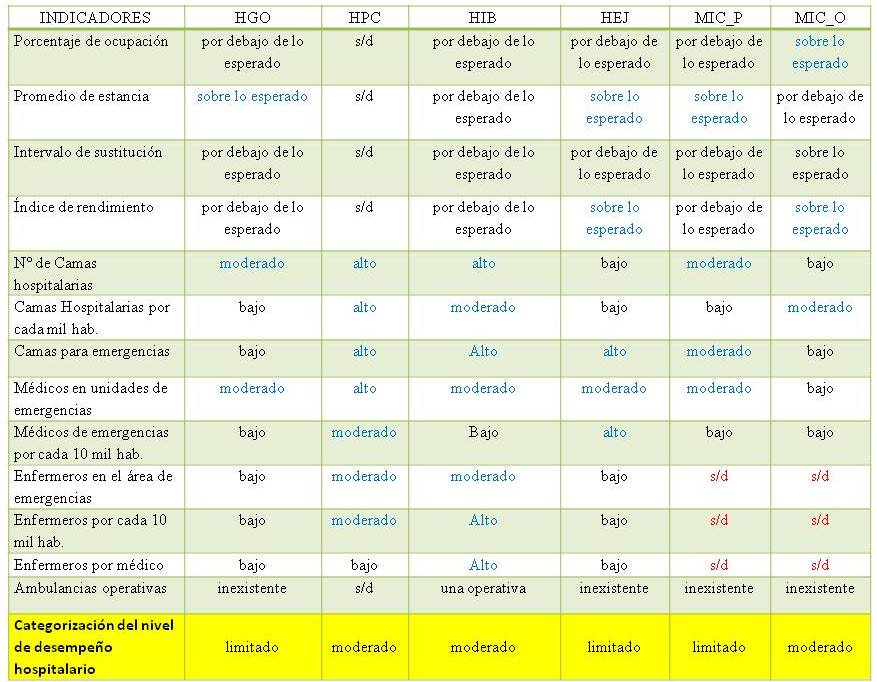

Síntesis de las características generales de los hospitales para atender emergencias hospitalarias

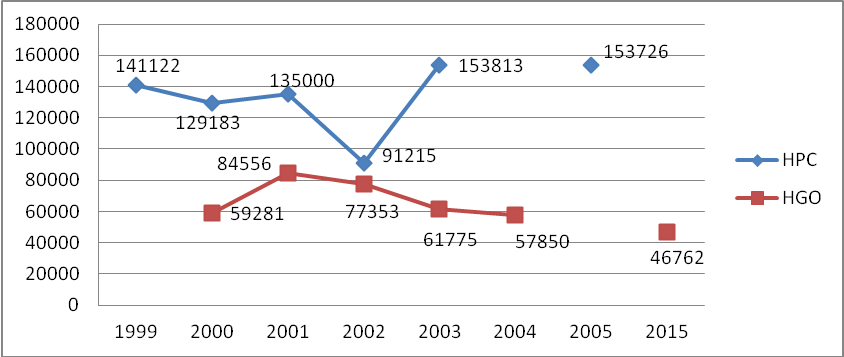

Hospital General del Oeste José Gregorio Hernández

Como se ha sugerido, este centro de atención de emergencias no tiene una influencia significativa en el área de estudio, la parroquia de la cual recibe la mayor cantidad de pacientes es Sucre (con 12.642 registrados), mientras que de las correspondientes al área de estudio solo 159 se registraron como pacientes. Desde el punto de vista de su evolución en atención de emergencias, se aprecia un descenso progresivo desde el año 2001, tendencia que se mantuvo hasta el año 2005 y luego para el año 2015 apenas supera las 40 mil emergencias atendidas (figura 5). Para el año 2015 cuenta con dos ambulancias, las cuales, para el año 2015, estaban fuera de servicio por falta de mantenimiento y repuestos.

Figura 4

Cobertura geográfica de camas hospitalarias destinadas a emergencias por nivel de complejidad médica, año 2015

En cuanto al desempeño hospitalario se precisa:

* No cumple con porcentaje de ocupación, intervalo de sustitución mínimos recomendados por los autores y su rendimiento hospitalario tiende a ser levemente bajo.

* Su promedio de estancia se adapta a los estándares revisados.

* La cantidad de camas hospitalarias operativas no son suficientes para cubrir la población del área de influencia directa del hospital de acuerdo con los estándares revisados.

Comparativamente con los otros centros de salud cuenta con una moderada proporción de médicos por cada 10 mil habitantes considerando que responde a la diversidad de servicios de emergencias que ofrece.

* Cuenta con una muy baja proporción de enfermeros por médicos para tratar a los pacientes en emergencias.

En ese orden de ideas, el desempeño institucional del hospital tiende a ser limitado para dar respuesta de calidad a su población de influencia (cuadro 7).

Figura 5

Pacientes atendidos en emergencias por años, HPC y HGO

Fuente: Cedrés (2008) y los departamentos de registros y estadísticas de salud del HGO

Hospital Pérez Carreño

Lamentablemente no se pudo recabar toda la información planteada para el desarrollo de esta investigación en la unidad de registros estadísticos correspondientes, no obstante se conoce que la atención de los pacientes de emergencias es mayor que el HGO, y esta ha sido fluctuante entre los años 2000 y 2003, tendiendo a ascender hasta en el año 2005 a 153.726 pacientes atendidos. Desde el punto de vista del desempeño hospitalario se precisa:

* Si las fuentes extraoficiales[14] son consistentes, se puede afirmar que el Hospital HPC cuenta con la mayor cobertura por camas hospitalarias de emergencias y en general cumpliendo con su cobertura de población directa mínima.

* Cuenta con la mayor proporción de médicos por cada 10 mil habitantes como centro de influencia en el área de estudio. Y desde el punto de vista de enfermeros cuenta con una proporción moderada para ser un centro de atención de emergencias de alta complejidad.

En este sentido ante la ausencia de datos, se podría calificar el desempeño institucional como moderado por la mayor influencia geográfica que ejerce en el área de estudio.

Hospital Materno Infantil de Caricuao

El centro hospitalario tiene influencia primordialmente en las parroquias Caricuao y Macarao en ambos servicios de emergencias, tanto las obstétricas como las pediátricas. Para movilización de pacientes que no pueden ser atendidas en el centro cuenta con dos ambulancias, sin embargo para el año 2015 estas no estuvieron operativas por falta de mantenimiento y repuestos. De acuerdo con los datos suministrados en el departamento de Administración, existieron déficits en insumos como sábanas, batas para pacientes y cirujanos, suturas, monos, escal pericraneal, kits de laparotomía para cirugías, así como papel para esterilizar, lo que podría comprometer la salud de los pacientes por infecciones, o por no poder utilizar los suplementos médicos.

Otro aspecto significativo de mencionar es que en los almacenes del hospital no cuentan con material de limpieza doméstica como cloro, soluciones jabonosas, bolsas plásticas, povidine, lo que eventualmente significa una condición que hace vulnerables a infecciones a los pacientes. En cuanto a material de papelería, tienen importantes limitaciones para hojas de papel y cuadernos para hacer los registros estadísticos, y los equipos tecnológicos están obsoletos, a los cuales se les hace mantenimiento (tecnológico) con pocos recursos presupuestarios.

Para atenuar tal situación, el centro hospitalario ha recibido apoyo en insumos por parte del Servicio de Elaboraciones Farmaceúticas (SEFAR), sin embargo fueron insuficientes, ello ha propiciado que los diferentes centros concreten reuniones para hacer intercambios de insumos inter hospitalarios.

Desde el punto de vista del desempeño hospitalario de las emergencias obstétricas se precisa:

* Pese a las condiciones de limitaciones de insumos, el hospital tiene una sobrecarga de pacientes atendidas evidenciada por su porcentaje de ocupación hospitalaria, que destaca que se habilitan nuevos espacios como reemplazo de camas hospitalarias presupuestadas.

* Su promedio de estancia se excede de los parámetros establecidos, por lo que habría que indagar sobre las causas, es probable que esté muy relacionado con la falta de insumos médicos lo que hace que la atención sea más tardía y por ende se ralentice la rotación de camas para atender a nuevas pacientes, y justamente explica que el intervalo de sustitución de camas sea cero, lo que resta tiempo el acondicionamiento de las camas tal como lo establecen las normas hospitalarias para la calidad de cuidados.

* La cantidad de camas hospitalarias operativas no es suficiente para cubrir la población de influencia directa del hospital de acuerdo con los estándares revisados.

* Comparativamente con los otros centros de salud cuenta con una muy baja proporción de médicos por cada 10 mil habitantes (la menor de todas) lo que debió haber estado comprometiendo la calidad de atención a las pacientes.

En ese orden de ideas, el desempeño institucional del hospital tiende a tener un excesivo rendimiento en función de los recursos (cuadro N° 05), sin embargo las condiciones presupuestarias y de los insumos pudieron haber estado comprometiendo la calidad de atención de los pacientes, en ese caso se considera moderado.

Desde el punto de vista del desempeño hospitalario de las emergencias pediátricas se precisa:

* Para el nivel de complejidad del centro hospitalario, no cumple con el estándar de porcentaje de ocupación hospitalaria establecido, y lo mismo ocurre con su índice de intervalo de sustitución.

* Su promedio de estancia se adapta a los estándares revisados.

* La cantidad de camas hospitalarias operativas no es suficiente para cubrir la población de influencia directa del hospital de acuerdo con los estándares revisados.

* Comparativamente con los otros centros de salud cuenta con una muy baja proporción de médicos por cada 10 mil habitantes lo que debió haber estado comprometiendo la calidad de atención a los pacientes pediátricos.

En ese orden de ideas, el desempeño institucional del hospital tiende a ser limitado para dar respuesta de calidad a su población de influencia.

Hospital El Junquito

Este centro hospitalario cuenta con una importante influencia en la parroquia El Junquito al localizarse al extremo oeste del área de estudio, donde también atiende a pacientes de la Parroquia El Junko del estado Vargas, que sufren importantes limitaciones para la accesibilidad geográfica por el estado de su sistema de vialidad. El hospital contaba para el año 2015 con una ambulancia, pero se encontraba inoperativa por falta de mantenimiento y repuestos, lo que sin dudas es un tema de desigualdad en la prestación de servicios médicos de emergencias si se considera el trayecto que los eventuales pacientes deben realizar para trasladarse a otro centro, esto desde el punto de vista de los tiempos de recorrido y sus costes asociados. En cuanto a carencia de medicamentos, el personal mencionó la falta de antiparasitarios, analgésicos, antipiréticos y antibióticos cuya situación limita la atención oportuna a pacientes de emergencias. Por otra parte,el centro carece de quirófano, por lo tanto las urgencias se tratan de estabilizar y luego se remite el paciente a otro centro de mayor complejidad como suele ser el hospital Pérez Carreño.

Desde el punto de vista del desempeño hospitalario se precisa:

* No cumple con porcentaje de ocupación, de hecho comprende el valor más bajo de todos los centros hospitalarios del área de estudio, promedio de estancia, intervalo de sustitución y desde luego el rendimiento hospitalario que evidencian una actividad hospitalaria baja comparado con los otros hospitales, lo que responde a la ausencia de quirófano.

* La cantidad de camas hospitalarias operativas es superior a su población de influencia directa que deja en evidencia una subutilización de camas hospitalarias.

* Comparativamente con los otros centros de salud cuenta con una moderada proporción de médicos por cada 10 mil habitantes, así como también enfermeros.

En ese orden de ideas, el desempeño institucional del hospital tiende a ser limitado para dar respuesta de calidad a su población de influencia en virtud de la subutilización de recursos hospitalarios (cuadro 7).

Hospital Ignacio Baldó

El hospital cubre en su área de influencia directa a la población de parte de la Parroquia Antímano, donde geográficamente también se solapa con el área del hospital Pérez Carreño. Los servicios pediátricos que se prestan en el Ignacio Baldó cuentan con médicos integrales comunitarios en su área de emergencia como parte de un convenio con el MPPS. El personal de enfermería trata de mantenerse actualizado con constantes formaciones profesionales complementarias a través de cursos, diplomados y maestrías.

Desde el punto de vista del desempeño hospitalario se precisa:

* No cumple con los estándares mínimos de porcentaje de ocupación, promedio de estancia, intervalo de sustitución y, desde luego, el rendimiento hospitalario.

* Cuenta con el promedio diario de camas ocupadas más alto y la mayor proporción de enfermos por médicos de todos los hospitales revisados.

* Su área de influencia de población directa es relativamente muy baja con respecto a la definida en la Gaceta 32.650 para hospitales tipo III.

* Comparativamente con los otros centros de salud cuenta con una baja proporción de médicos por cada 10 mil habitantes, sin embargo cuenta con la más alta proporción de enfermeros.

En ese orden de ideas, el desempeño institucional del hospital tiende a ser moderado para dar respuesta de calidad a su población.

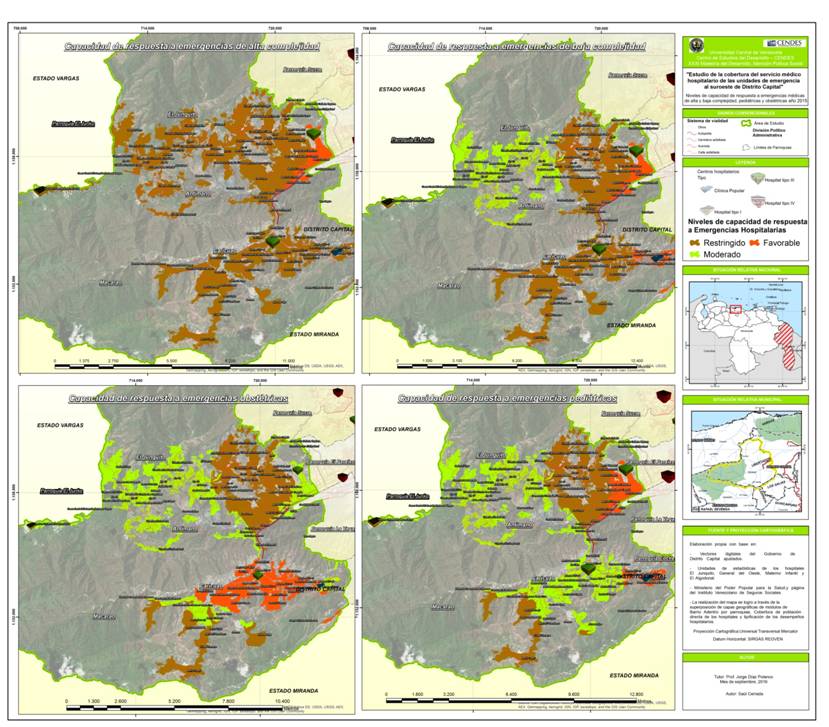

De esta forma se puede obtener una aproximación de la distribución geográfica de la capacidad de respuesta que evidencia que aquellas localidades que cuentan con mayores cercanías físicas a los centros de salud se encuentran influenciadas positivamente por la dotación hospitalaria del año 2015 según el tipo de emergencia considerado (figura 6). Observando la cartografía síntesis de la capacidad de respuesta se puede apreciar que amplios segmentos censales de Macarao y de Antímano suelen verse desprovistos geográficamente de los servicios de emergencia, localidades que coinciden geográficamente con usos urbanos no planificados (cuadro 7). Esto pone en evidencia un amplio panorama de vulnerabilidad social vinculado con que la actual red de hospitales no cuenta con insumos ni dotación de médicos y camas para tales regiones lo cual se asocia con las distancias a recorrer.

Cuadro 7

Matriz síntesis de los desempeños de los hospitales estudiados

Elaboración propia

Figura 6

Niveles de capacidad de respuesta a emergencias médicas de alta y baja complejidad, pediátricas y obstétricas año 2015

A modo de conclusión

En este sentido, se considera que la metodología empleada permite conocer localidades doblemente atendidas y aquellas prácticamente aisladas que comprenden situaciones de iniquidades frente a un marco constitucional que se plantea en relación con la universalidad del derecho a la salud. Desde luego, el fin es contribuir a reducir las desigualdades en la prestación de servicios de salud, contribuyendo a la calidad de vida poblacional en términos los más equitativos posibles.

Todo servicio de carácter público debe garantizarse con calidad y de manera equitativa, y con base en esta prerrogativa, se plantea la necesidad de revisar la política de salud dirigida a la atención de emergencias médicas del territorio estudiado, revisando la distribución de profesionales de la salud y de camas, y disponiendo de un equipo multidisciplinar experto en salud pública y geógrafos para el necesario seguimiento de la evolución poblacional así como del desempeño de los recursos hospitalarios que atienden este tipo de servicios, vitales para garantizar la vida y su calidad de los habitantes del área de estudio. Es importante que se revisen y se resuelvan las deficiencias observadas en cada hospital de manera que la calidad del desempeño sea mayor y contribuya a que la población tenga garantías en el acceso a la salud como un derecho fundamental de todo venezolano amparado en la Constitución.

En cuanto a capacidad de respuesta, para servicios de emergencias de alta complejidad, para el área de estudio, un sector de la parroquia Antímano cuenta con un nivel favorable, mientras que el resto tiende a verse desprovisto de algún centro de salud que geográficamente ejerza una influencia acorde con sus recursos sanitarios, no obstante es importante señalar que la atención a emergencias garantizada por médicos integrales comunitarios puede estar comprometiendo la calidad de los diagnósticos, ya que los mismos están formados para atender en el nivel primario de salud. Para servicios de emergencias de baja complejidad, El Junquito cuenta con una importante cobertura, sin embargo, en categoría moderada por la baja distribución de módulos de Barrio Adentro como centros de salud de apoyo. Una región de Caricuao se ve atendida favorablemente por la existencia de un importante número de módulos de Barrio Adentro y en función de los recursos disponibles de la Clínica Popular de Caricuao del IVSS, pero es importante revisar su desempeño por cuanto no se dispuso de datos, y, un sector de Antímano que se ve doblemente beneficiado por el Hospital Pérez Carreño y el Hospital Ignacio Baldó. Para servicios de emergencias obstétricas y pediátricas las áreas de influencia favorecen más por la disposición de más centros de salud especializados, no obstante Macarao y Antímano suelen tener importantes superficies sin capacidad de respuesta. En general, los centros de salud adolecen importantes deficiencias, tal como el hospital de El Junquito que no cuenta con quirófano, en general todos tienen problemas con dotación de insumos, y no cuentan con ambulancias operativas para el traslado oportuno de pacientes en emergencias y, por otra parte, cuentan con bajos porcentajes en sus indicadores de utilización a los cuales, por lo que sería importante conocer las razones concretas.

En este sentido, en el contexto actual de limitaciones financieras que vive Venezuela, la implementación del presupuesto de salud debe realizarse bajo lineamientos de efectividad donde se destaque la eficiencia en el uso de los presupuestos territoriales asignados, y la eficacia del conjunto de planes, programas y proyectos que partan de una planificación estratégica, donde se prioricen problemas, se establezcan propósitos, se diseñen sistemas de indicadores de desempeño institucional y geográfico, se mantenga actualizada la base de datos de un sistema de información geográfica con fines de seguimiento territorial de la cobertura de servicios de emergencia médica y, que sea compartida a los actores con pertinencia en las acciones programadas, lo cual permitirá observar escenarios históricos, elaborar pronósticos, y luego implementar acciones correctivas en los casos necesarios. Todo ello debe ir direccionado a garantizar dignamente el derecho a la salud en emergencias médicas sin discriminación geográfica.

Referencias

Bosque, J; Moreno, A. (2012). Sistemas de Información Geográfica y localización de instalaciones y equipamientos. Editorial RA-MA. Madrid, España.

Brunetti, N. (2006). Guía práctica referencial de indicadores para el sistema de control de gestión del hospital Vargas de Caracas. Trabajo de especialización en gerencia de servicios asistenciales en salud. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas.

CERRADA, S (2017). Estudio de las desigualdades territoriales en la prestación de servicios de emergencia médicas en las parroquias Antimano, El Junquito, Caricuao y Macarao. Trabajo de grado para Maestría en Planificación del Desarrollo. Centro de Estudios para el Desarrollo – UCV. Caracas

Di Brienza, maría (2009) Las tendencias demográficas en Venezuela y el proceso de envejecimiento de la población. Documento en línea disponible en: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Afz7tSL6LyQJ:revistasenlinea.saber.ucab.edu.ve/temas/index.php/temasdecoyuntura/article/viewFile/1932/1670+&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=ve [Consultado, 2017 septiembre 20).

García Serven, J (1993). Indicadores de Gestión para Establecimientos de Atención Médica (Guía Práctica). DISINLIMED, C.A. Caracas, Venezuela.

GARCÍA SERVEN, J. (2011). Instrumento cama de hospitalización, estimaciones y cálculos. Blog Gerencia Hospitalaria. Disponible en: http://garciaservenjr.blogspot.com/2011/07/iinstrumento-cama-de-hospitalizacion.html [Consultado, 2017 enero 17].

González Armengol J., Juárez González R., Jiménez A. (2014). Servicio de Urgencias. Conceptos, Organización y triaje. Documento en línea. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/libro/563012.pdf [Consultado, 2016 Septiembre 24]

Harvey, D. (1979). Urbanismo y desigualdad social. Editorial Siglo Veintiuno. España.

Instituto Nacional de Estadísticas (2001). Censo de población y vivienda 2001. Caracas, Venezuela.

Instituto Nacional de Estadísticas (2011). Censo de población y vivienda 2011. Caracas, Venezuela.

Ministerio del poder popular para la salud (2015). Memoria y cuenta año 2015. Anuario. Caracas

Montes, E. Romero A. (2011). Optimización de la eficiencia y justicia espacial de los planteles educativos en el centro oeste del municipio Maracaibo. Documento en línea disponible en: https://www.researchgate.net/publication/317340884_OPTIMIZACION_DE_LA_EFICIENCIA_Y_JUSTICIA_ESPACIAL_DE_LOS_PLANTELES_EDUCATIVOS_EN_EL_CENTRO-OESTE_DEL_MUNICIPIO_MARACAIBO [Consultado, 2015 noviembre, 15].

Observatorio Venezolano de Violencia (2015) Cifras de muertes violentas año 2015. Documento en línea en: http://observatoriodeviolencia.org.ve/2015-tasa-de-homicidios-llego-a-90-por-cada-100-mil-habitantes/ [Consultado, 2016 julio 28].

Noticias 24 (19 de agosto de 2013). José Félix Oletta: No hay planificación en los hospitales, y los pacientes pagan los platos rotos. El Universal. Recuperado de: http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/187844/en-vivo-jose-felix-oletta-conversa-sobre-la-situacion-actual-de-los-hospitales-del-pais/ [Consultado, 2016 julio 17].

Oletta, J. (2012). Hospitales Públicos en Venezuela, Visión General. Red de Sociedades Médicas Venezolanas. Comisión de Epidemiología. Nota Técnica N° 47. Artículo electrónico disponible en: http://www.anm.org.ve/FTPANM/online/2012/boletines/N46/Seccion%204-%201OLETTA.pdf [Consultado 2013 Septiembre, 20].

Organización mundial de la salud (OMS) (2000). Report and Documentation of the Technical Discussions held in conjunction with the 37th Meeting of CCPDM New Delhi, 31 August 2000, World Health Organization Equity in Access to Public Health. Report and Documentation of the Technical Discussions held in conjunction with the 37th Meeting of CCPDM, 31 August 2000, World Health Organization Regional Office for South - East Asia New Delhi.

Ovalles, V. [6 de septiembre de 2012]. Déficit de médicos alcanza 50%. El Universal. Documento en Línea. Disponible en: http://www.eluniversal.com/caracas/120906/deficit-de-medicos-alcanza-50. [Consultado 2016 Septiembre, 20].

Ramírez, L (2001). Servicios y dotación hospitalaria diferencial en los equipamientos sanitarios de la provincia del Chaco-Argentina. Revista Geográfica Venezolana. Vol. 42 (1) Págs. 109-141. Documento en línea. Disponible en: http://ecotropicos.saber.ula.ve/db/ssaber/Edocs/pubelectronicas/revistageografica/vol42num1/nota42-1-1.pdf [Consultado en septiembre año 2013].

SALVATO SILVIA (2014). Presupuesto de Salud año 2014. Recopilación a partir de datos de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE).Caracas,

VARGAS, V., Hernandez, E. (2007). Indicadores de Gestión Hospitalaria. Revista de Ciencias Sociales Vol.13 n.3 Disponible en línea en: http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-95182007000300006 [Consultado 2013, enero]

Notas

Notas de autor