Artículos

Una mirada a las estrategias didácticas para la enseñanza de la genética

Una mirada a las estrategias didácticas para la enseñanza de la genética

Omnia, vol. 22, núm. 1, 2016

Universidad del Zulia

Recepción: 18/01/16

Aprobación: 05/05/16

Resumen: En la enseñanza de la biología, la genética es reconocida como un área que presenta diversas problemáticas. El objetivo del trabajo es describir las estrategias didácticas utilizadas por docentes de biología para la enseñanza de contenidos referidos a genética. La investigación es cualitativa de tipo etnográfica. Se trabajó la observación de clases con 16 docentes de tercero, cuarto y quinto año de Educación Media General en instituciones de Maracaibo, Zulia, Venezuela. Las estrategias utilizadas por los docentes son tradicionales, haciéndose hincapié en el aprendizaje de conceptos sobre genética, además en los casos observados se aprecian desviaciones en los procesos hacia los que apuntan las estrategias, cobrando mayor espacio el discurso docente a través de la exposición didáctica. Es recomendable que los docentes reflexionen sobre los propósitos de su enseñanza para planificar estrategias didácticas cónsonas con el desarrollo de aprendizajes integrales en el marco de la naturaleza del área.

Palabras clave: Estrategias didácticas, Enseñanza, Genética.

Abstract: In teaching biology, genetics is recognized as an area that presents different problems. The objective of this study is to describe the teaching strategies used by teachers of biology teaching content related to genetics. The research is qualitative ethnographic type. The informants were 16 teachers from third, fourth and fifth year of Media General Education in institutions of Maracaibo, Zulia, Venezuela. The strategies used by teachers are traditional, with emphasis on learning concepts of genetics, also in the cases observed deviations can be seen in the processes towards targeting strategies, gaining more space teacher discourse through the educational exhibition. It is recommended that teachers reflect on their teaching purposes to plan teaching strategies in line with the development of comprehensive learning in the context of the nature of the area.

Keywords: Didactics Strategies, Genetics, Teaching.

Introducción

Es conocido que los resultados de los procesos educativos no pueden atribuirse solo a uno de los elementos que intervienen, esto se debe a la notable complejidad y al entramado de conexiones que se establecen entre quienes enseñan, quienes aprenden, los contenidos curriculares de la disciplina que se enseña y por supuesto la cultura escolar que amerita una mirada al contexto en el cual se desarrollan (Viñao, 2002).

Dentro de las investigaciones en la didáctica de las ciencias naturales, como la biología, se han podido develar los núcleos problemáticos en la enseñanza (Arteaga y Tapia, 2009: 720) y el aprendizaje (Arteaga et al., 2012), que responden a aquellos nudos críticos sobre los cuales se reportan dificultades en los procesos que integran la relación didáctica que se establece entre el currículo, la enseñanza y el aprendizaje.

Entre las situaciones adversas presentes en los procesos de enseñanza de la biología, ésta la intervención docente, los reportes de investigaciones coinciden en señalar que existe un predominio de la enseñanza tradicional (Ayuso y Banet, 2002). De igual manera, dentro de las diversas áreas que integran la biología, la genética es considerada la de mayor dificultad al momento de ser mediada por los docentes (Arteaga y Tapia, 2009), además de alcanzar un escaso nivel de comprensión por parte del estudiantado (Iñiguez, 2005). De lo anterior puede interpretarse que en la enseñanza de la genética pareciera que no se está llegando a alcanzar los objetivos de alfabetización científica (Gil y Vilches, 2006), ni el desarrollo de procesos cognitivos y competencias (Oliva, 2004; Iñiguez, 2005; García y Mazarella, 2011) asociados a esta ciencia natural.

Siendo las cosas así; es oportuno revisar la actuación del docente de biología cuando le corresponde enseñar ésta área. Es por ello entonces que vale la pena preguntarse ¿Cuáles son las estrategias didácticas que prevalecen para enseñar genética? Y si realmente éstas responden a los procesos y finalidades educativas que se pretenden fomentar y, que además, la naturaleza de la disciplina brinda las oportunidades de desarrollar en quienes aprenden. Por lo tanto, esta investigación tuvo como propósito describir las estrategias didácticas que los docentes de biología utilizan para la enseñanza de la genética.

Desarrollo

Desde la didáctica de las ciencias naturales se han desarrollado líneas de investigación acerca de los procesos de pensamiento y accionar del profesorado, una de las explicaciones concernientes radica en que hoy en día la enseñanza no responde sencillamente a un proceso de mediación del conocimiento; muy por el contrario son numerosos los ángulos que pueden abordarse al tratarse de la práctica educativa. A continuación se describen los núcleos teóricos alrededor de los cuales giró esta investigación.

Enseñanza de las Ciencias Naturales

El campo de la didáctica de las ciencias naturales viene experimentado un crecimiento vertiginoso, para ello la investigación en diversos aspectos ha sido fundamental. En la actualidad muchos referentes teóricos disertan acerca de las finalidades de la enseñanza de las ciencias naturales y más específicamente dentro de la biología. Las implicaciones de la educación científica en nuestra sociedad han hecho que exista cierta pluralidad a la filosofía y fines educativos, siendo la alfabetización científica uno de los más tratados.

Para Acevedo (2004), existe un especial interés por hacer que la educación científica permee a toda la población escolar, por lo que considera necesario reorientar los retos educativos, a fin de favorecer una alfabetización científica que sea cónsona con los escenarios sociales contemporáneos. En el mismo orden de ideas, Sabariego y Manzanares (2006), razonan que las condiciones actuales del panorama científico hacen que prolifere la necesidad de informarse o alfabetizarse científicamente para llevar a cabo acciones en los espacios cotidianos.

Otra de las finalidades en la enseñanza de las ciencias naturales, que se encuentra en la palestra mundial, es el desarrollo de competencias científicas (Adúriz-Bravo et al., 2011), por ser procesos que permiten a los docentes concretar a través de sus acciones los planteamientos inherentes al para qué enseñar ciencias naturales, incidiendo en el desarrollo de procesos como la observación, descripción, argumentación, elaboración de preguntas, además de actitudes a favor de la ciencia y de su presencia en nuestras sociedades. No obstante, para llegar a lograr las finalidades antes descritas, es menester asumir posiciones que inviten a los docentes a reflexionar y reemplazar la muy cuestionada enseñanza tradicional, que en gran medida, los resultados señalan que no responden a tales cometidos, pues se centran en el aprendizaje de los contenidos científicos.

La enseñanza tradicional basada estrictamente en la esfera conceptual restringe la educación científica a solo la mediación de contenidos, Gil y Vilches (2006), sostienen que la alfabetización científica debe ser percibida como una especie de investigación situada que lleve a los estudiantes a distinguir, dentro de su participación, lo que realmente es la ciencia, los problemas que le atañen y realizar una reconstrucción del conocimiento transmitido desde la enseñanza de las ciencias, esto en sintonía con el aprendizaje idealizado de una forma más eficiente.

Existen autores que concretamente han trasladado este precepto a la enseñanza de la biología, privilegiando el área de la genética, tal es el caso de Ayuso y Banet (2002), quienes atribuyen al conocimiento de los contenidos genéticos un potencial didáctico que debe permitir a los ciudadanos percibir, al menos en un nivel básico, los logros y las perspectivas de la investigación científica en este ámbito de estudio y, que de igual forma, se interesen por nociones sociales y tecnológicas que atañen esta área del conocimiento.

Didáctica de la Genética

La didáctica de la genética se constituyó como cuerpo de conocimiento teórico a raíz de las referencias reportadas en la década de los ochenta (Bugallo, 1995), gracias a la realización de valiosas investigaciones que sirvieron de punto de partida. La primera de ellas develó que los contenidos de genética son los más difíciles de aprender, mientras que la segunda evidenció que para los docentes de biología, la genética es el área más importante y de mayor dificultad al momento de ser mediada (Ayuso y Banet, 2002).

En el mismo orden de ideas, Iñiguez (2005), afirma que dentro de la biología, la genética constituye una de las áreas problemática para los docentes, y cuyas perspectivas conceptuales, procedimentales y actitudinales es poco comprendida por el estudiantado. Una de las razones que, quizás puedan explicar el planteamiento anterior, radica en el nivel macroscópico de otras áreas de la biología, como la botánica, la zoología y la ecología, para las cuales la observación y descripción son competencias suficientes para alcanzar un conocimiento lo más completo posible, no siendo así en la genética, pues esta responde a elementos celulares microscópicos y a estructuras moleculares con cierto grado de complejidad bioquímica.

Ante el escenario anterior, Ayuso y Banet (2002), destacan la importancia de estrategias de resolución de problemas implicados en la enseñanza de la genética, y como éstas inciden en el desarrollo de algunos hábitos de trabajo y competencias características de la actividad científica. La mayor parte de las investigaciones en la didáctica de la genética se han concentrado en la relación entre los contenidos en su dimensión conceptual, y en las estrategias empleadas para la resolución de problemas inherentes a ellos (Bugallo, 1995).

Iñiguez (2005), recopila, en su tesis doctoral, aquellos elementos que más han sido estudiados en la enseñanza de la genética y los agrupa en categorías, en estas destacan nuevamente las concepciones de los estudiantes como el aspecto más investigado, entre otras características numera el aprendizaje memorístico de los conceptos básicos por parte del estudiantado y el no establecimiento de relaciones con otros procesos biológicos involucrados.

Otro de los focos problemáticos, especificados por el referido autor, está relacionado con la resolución de problemas, en el caso de la naturaleza genética es necesario contar con el dominio de ciertas competencias de tipo científico, como la formulación de hipótesis, búsqueda de información, análisis de datos, interpretación de resultados, entre otras, para poder llegar comprender las relaciones conceptuales inmersas y sus significados, y no responder con un neto algoritmo, esto supone parafraseando al autor, que la naturaleza compleja del estudio de la genética en la enseñanza de secundaria emana ,en gran nivel, de la esfera conceptual anexado a la aplicación de estrategias de aprendizaje complejas.

Para Méndez (2013b), las referencias anteriores llevan a concretar que la enseñanza y el aprendizaje de la genética requieren de una consideración de su naturaleza epistemológica; es decir, que represente un hecho medular para orientar los procesos educativos científicos, en función de situaciones problemas que pongan en juego la abstracción, el pensamiento lógico, matemático y crítico, así como un base bioética discursiva que sustente el desenvolvimiento de los ciudadanos en la sociedad del conocimiento.

Estrategias de Enseñanza

Uno de los aspectos que permite a los docentes reflexionar sobre su propia praxis son las acciones que realiza dentro del aula, entendidas en este caso como estrategias didácticas, que desde la planificación conlleven al logro de un fin que ha sido previamente pensado, configurado y justificado. Díaz y Hernández (2004), definen a las estrategias como aquellos procedimientos que el profesor utiliza para focalizar la atención de los aprendices y promover procesos de aprendizajes. Si dentro del proceso educativo se concibe al estudiante como el eje central, quiere decir que deben idearse estrategias de aprendizaje que fortalezcan el pensamiento crítico, la reflexión, su creatividad y la capacidad de valoración (Mazzitelli y Aparicio, 2009).

En la actualidad, investigaciones en la didáctica de las ciencias naturales, como la realizada por Abreu et al. (2011), señalan que el profesorado de biología, en el nivel de educación secundaria, carece de un conocimiento amplio sobre estrategias didácticas innovadoras y vanguardistas, que conlleven a la motivación del estudiante y generen un aprendizaje conveniente de los complejos contenidos biológicos. Del mismo modo, Iñiguez (2005) plantea que en las estrategias para la enseñanza de la ciencias naturales, en las que se enmarca la genética, es un principio directriz considerar el marco epistémico del estudiante, esto es diseñar actividades entendidas como estrategias didácticas que busquen establecer puentes entre el conocimiento empírico, propio de su cotidianidad, y el lenguaje científico, para de esta manera desarrollar aspectos cognitivos y actitudes favorables para el aprendizaje de los contenidos.

En tal sentido, el desarrollo de esta investigación se concatena con algunos aspectos teóricos, tanto didácticos como disciplinares, inherentes al proceso de enseñanza de los profesores en el área de la genética de Educación Media General, lo que puede dar espacio para caracterizar la influencia del profesorado y su determinación en la apropiación del complejo conocimiento sobre herencia biológica.

Metodología

La investigación se desarrolló bajo los lineamientos del paradigma cualitativo, pues se orienta a lograr una descripción e interpretación tanto de los de los fenómenos sociales, como de los educativos (Albert, 2007); por lo que el énfasis no radica en medir variables involucradas en el fenómeno, más bien en comprenderlo; ya que su fundamentación viene dada por la inducción. El diseño que se ajusta al objeto de estudio es el etnográfico educativo, por acceder a erigir un perfil real y natural del grupo estudiado (Martínez, 1998); además, de hacer una observación de los escenarios reales, que permita analizar y reflexionar al investigador sobre los hechos y poder comprenderlos (Albert, 2007).

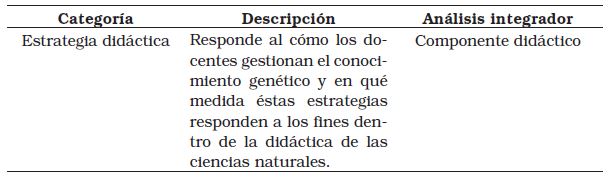

Para recoger la información se privilegiaron las observaciones sistematizadas y las entrevistas etnográficas a los docentes. La muestra fue intencional, siguiendo los criterios establecidos por Martínez (1998), y estuvo constituida por dieciséis (16) docentes de biología, que dictaban clases de genética para tercero, cuarto y quinto año de Educación Media General durante el año escolar 2013-2014. Las experiencias profesionales de los informantes van desde los dos (2) hasta los veintitrés (23) años de ejercicio, las instituciones donde se desarrolló la investigación son ocho (8) de carácter público y cuatro (4) privadas, para un total de doce (12), las mismas se ubican en el municipio Maracaibo del estado Zulia, Venezuela. Para el análisis de la información se acudió a la categorización de forma apriorística (Cisterna, 2005), como se muestra en la Tabla 1.

Fuente: Elaboración propia.

Hallazgos y discusión

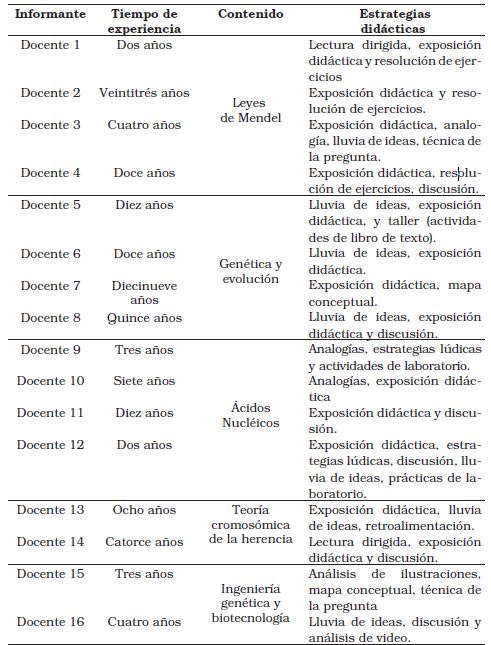

Los hallazgos de la investigación fueron organizados y aparecen sintetizados en la Tabla 2, que se muestra a continuación.

Fuente: Elaboración propia.

En los hallazgos, presentados en la Tabla 2, sobre las estrategias didácticas empleadas por los docentes para la enseñanza de la genética en Educación Media General, hay varios aspectos que llaman la atención, en primer lugar, como es común dentro de la etnografía educativa, para hacer la discusión de los resultados es indispensable considerar las características del contexto y de los actores que formaron parte del proceso investigativo (Albert, 2007); en atención a ello se realiza la discusión considerando el tema tratado durante la clase y el tiempo de experiencia que han alcanzado los docentes.

La primera estrategia identificada fue la exposición didáctica, esta prevalece en las clases de trece de los dieciséis docentes observados, como se aprecia en la Tabla 2; los docentes utilizan estrategias discursivas para presentar los contenidos de genética, en su puesta en práctica, predomina la intervención docente con muy poca o escaza participación de los estudiantes, el centro del discurso está en la transmisión conceptual de los contenidos con ciertas inexactitudes en el lenguaje científico que emplean los informantes. Esta estrategia ha sido señalada como dominante en la enseñanza de las ciencias naturales (García y Mazarella 2011), como es el caso de la genética, al respecto Corbacho y De Pro (2009), alegan que este tipo de estrategia se aboca a la promoción de aprendizajes eminentemente conceptuales. En contraste con lo anterior, Adúriz-Bravo et al. (2011), afirman que la enseñanza de las ciencias debe ir más allá de la enseñanza expositiva de sus conceptos. Es importante acotar que los tres docentes que emplearon en menor medida este tipo de estrategia cuentan con una corta experiencia (de tres a cuatro años); aunque hay otros con poca experiencia (entre dos y cuatro años) que la utilizan para complementar sus clases con otro tipo de estrategias.

En el mismo orden de ideas, se apreció la resolución de ejercicios como otra de las estrategias didácticas, durante su desarrollo los docentes 1, 2 y 4 proponen una serie de ejercicios con un planteamiento teórico, dando instrucciones al inicio para su resolución, se explican algunos de ellos sobre los que practican los estudiantes; pero no se propone una vinculación con los argumentos teóricos para dar respuesta; por lo que su énfasis está en la aplicación de una receta con los mismos pasos para alcanzar la respuesta; es decir una visión algorítmica y poco razonada. Es común escuchar de este tipo de estrategias cuando se habla de la enseñanza de la genética (Ayuso y Banet, 2002), pues temas como las Leyes de Mendel, los ácidos nucléicos, entre otros, son por naturaleza trabajables bajo esta metodología, no obstante, las evidencias señalan que los estudiantes presentan dificultades a la hora de resolverlos y más aún para argumentarlos, quizás esto pueda justificarse por el hecho de que la mayoría de las veces se emplean como simples algoritmos (Bugallo, 1995), esto deriva de que los estudiantes la aplican sin llegar verdaderamente a comprender los conceptos sobre herencia biológica asociados (Corbacho y De Pro, 2009). A lo anterior, se suma el conocimiento matemático, pues en muchos de los casos es necesario contar con una buena base para poder llegar a la resolución de problemas sobre herencia biológica.

Dentro de la variedad de estrategias identificadas, hemos agrupado a la lluvia de ideas, discusión, lectura dirigida, técnica de la pregunta y la retroalimentación de acuerdo a su naturaleza, es decir a la proposición de un diálogo activo, lo que para Díaz y Hernández (2004), representa un proceso de activación de conocimientos previos y generación de expectativas en los estudiantes. De la totalidad de los docentes informantes, doce de ellos utilizaron al menos una de las estrategias mencionadas. La lluvia de ideas se utiliza al inicio de las clases o en momentos puntuales donde los docentes (3, 5, 6, 8, 12, 13 y 16) buscan que los estudiantes participen; pero solo los docentes 6 y 8 las utilizan para tratar de introducir cambios conceptuales en las ideas de los estudiantes.

La técnica de la pregunta, usada por los docentes 3 y 15, se introduce de forma disgregada, en la mayoría de los casos con preguntas cerradas que apuntan hacia respuesta concretas sobre los conocimientos conceptuales, solo se apreció una pregunta de interpretación. La lectura dirigida (docentes 1 y 14) se realiza sobre libros de textos de biología, de forma libre y sin mayores orientaciones, en esta si se deja espacio para que los estudiantes expresen sus opiniones. Mientras que la retroalimentación se inserta a modo de cierre; es decir, los docentes (8 y 13) la aplican para recapitular los contenidos trabajados durante el desarrollo de las clases, señalando las ideas de forma resumida.

Este grupo de estrategias presentan un uso extendido, solo superado solo por la exposición didáctica; existiendo un punto de convergencia con los planteamientos señalados por Martínez e Ibáñez (2004), puesto que defienden el potencial implicado en la socialización de conocimientos previos, a través de intercambios de ideas y opiniones a medida que la información es compartida entre los estudiantes; sin embargo, en las clases observadas los docentes monopolizan las intervenciones.

La analogía es otra de las estrategias observadas en el desarrollo de las actividades escolares, aunque es importante destacar que en algunos casos no es sistematizada dentro de la secuencia didáctica que presentan algunos de los docentes. Las analogías presentan ciertas carencias de elementos pues cuentan con el objeto analógico, pero no se caracteriza el referente, más bien se introducen para tratar de acercar a los estudiantes hacia la funcionalidad del contenido biológico haciendo uso de elementos empíricos propios de la cotidianidad. Llama la atención, como esta solo es aplicada por tres docentes (3, 9 y 10) con experiencias desde los tres hasta los siete años, en los docentes con experiencias superiores no se evidenció. El sustento que se atribuye a este tipo de estrategia estriba en hacer de las nociones complejas elementos comprensibles por medio de conocimientos familiares al entorno de quien aprende (Oliva, 2004), y que además, permite fomentar procesos cognitivos (Urdaneta y Tapia, 2013), esto es fortalecer las relaciones entre los conocimientos previos y aquellos formales desarrollados por las ciencias naturales.

Dentro de las estrategias didácticas apreciadas aparece el mapa conceptual, apenas siendo utilizado por dos docentes (7 y 15), en el primer caso lo toman de un libro de texto y lo representa en el pizarrón para desarrollar los contenidos “de forma resumida y concreta” según comentó en la entrevista; mientras que el docente 15 lo introduce en forma de completación “para que los estudiantes intervengan y aporten ideas sobre el tema“, comentó el informante. Consideramos que en este punto representa un recurso para la interpretación por parte de los estudiantes, pues su elaboración responde a la completación de espacios previamente diseñados. Este hecho es discutible, si tal como razonan Yaber, et al. (2008), un mapa conceptual representa la organización lógica de los conocimientos sobre un asunto en particular que posee un individuo; siendo las cosas así difícilmente la visualización o lectura del mismo sea suficiente para comprender y engranar las ideas que lleven a dar una interpretación, en este caso sobre aspectos inherentes a la genética.

Las prácticas de laboratorio es otra de las estrategias identificas; sin embargo, tan solo dos docentes y los de menor experiencia laboral (con dos y tres años) la incluyeron dentro de sus clases. Para ello organizaron grupos de trabajo en el laboratorio, haciendo uso de algunos materiales domésticos, las prácticas en ambos casos se desarrollan de forma metódica, aplicando procedimientos científicos escolares con énfasis en los resultados, dejando muy poco espacio para la discusión, reflexión y reconstrucción de lo realizado por los estudiantes; sin embargo, estos se muestran ganados a participar. Es por ello que diversos autores como López (2008), describe a los trabajos prácticos y el laboratorio escolar como valiosas herramientas que contribuyen con los procesos de enseñanza y de aprendizaje, a la vez que generan una motivación importante que genera en los estudiantes cierto atracción hacia el estudio de las ciencias naturales (Méndez, 2013a).

Dentro de los hallazgos también se apreció el uso de estrategias lúdicas, sin embargo, solo se vislumbró en las clases de dos de los profesores informantes, que cuentan con dos y tres años de experiencia. Las observaciones permitieron notar que muchos de los estudiantes desarrollan cierta motivación y atención en la clase, quizá producto de la expectativa de la actividad a desarrollar. En relación con lo anterior, Palacino (2007), fundamenta que este tipo de estrategias promocionan la participación de quienes aprenden en función de la elaboración de conocimientos concretos; del mismomodo Ballesteros (2011), razona que la lúdica accede a una movilización de los ideales, en los que se busca diferenciar la realidad cuando se produce un enfrentando entre el riesgo y la experiencia social.

Finalmente, aparecen las ilustraciones como estrategia didáctica para la enseñanza de la genética y concretamente para la temática inherente a la ingeniería genética y biotecnología, de todas las identificadas esta fue la menos frecuente, al ser incluida en solo una clase, la de un docente con tres años de práctica profesional. En sintonía con esto, Díaz y Hernández (2004), hablan de las ilustraciones como estrategias que orientan y mantienen la atención de los estudiantes, en este caso se ha caracterizado un tópico bastante atrayente, por las implicaciones bioéticas y sociales que generan aspectos como la clonación.

Referencias

Abreu, Viviane; Castello, Karla y Barbosa, Julio (2011). “Pajitex”: una propuesta de modelo didáctico para la enseñanza de ácidos nucléicos . Revista Eureka, Año 8, No 1, pp. 116-122.

Acevedo,José (2004). Reflexiones sobre las finalidades de la enseñanza de las ciencias: educación científica para la ciudadanía . Revista Eureka, Año 1, No 1, pp. 3-16.

Adúriz-Bravo, Agustín. Gómez, Alma; Rodríguez, Diana; López, Dulce.; Jiménez, María; Izquierdo Mercè y Sanmartí, Neus (2011). Las Ciencias Naturales en Educación Básica: formación de ciudadanía para el siglo XXI . México. Serie: Teoría y Práctica Curricular de la Educación Básica.

Albert, María (2007). La Investigación Educativa: Claves Teóricas . Madrid, España: Mc Graw Hill.

Arteaga, Yannett y Tapia, Fernando (2009). Núcleos problemáticos en la enseñanza de la biología . Educere, Año 12, No 46, pp. 719 -724.

Arteaga, Yannett.; Méndez, Eduardo y Tapia, Fernando (2012). Núcleos problemáticos en el aprendizaje de la biología . Multiciencias, Año 12, No extraordinario, pp. 283 – 287.

Ayuso, Enrique y Banet, Enrique (2002). Alternativas a la enseñanza de la genética en educación secundaria . Enseñanza de las Ciencias, Año 20, No 1, pp, 133-157.

Ballesteros, Olga (2011). La lúdica como estrategia didáctica para el desarrollo de competencias científicas . Colombia: Tesis de Maestría, Universidad Nacional.

Bugallo, Anxela (1995). La didáctica de la genética: revisión bibliográfica . Enseñanza de las Ciencias, Año 13, No 3, pp. 379-385.

Cisterna, Francisco (2005). Categorización y triangulación como procesos de validación del conocimiento en investigación cualitativa . Theoria, Año 14, No 1, pp. 61-71.

Corbacho, Verónica y De Pro, Antonio (2009). Enseñanza de la genética en la educación de nivel superior: dificultades para comprender conceptos y resolver problemas . Enseñanza de las Ciencias, Número extraordinario, pp. 1021-1024.

Díaz, Frida y Hernández, Gerardo (2004). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo una interpretación constructivista .México: Mc Graw Hill-Interamericana.

García, Melissa y Mazarella, Clemen (2011). Efecto de una intervención didáctica constructivista sobre el conocimiento y la resolución de problemas relacionados con Herencia Biológica en estudiantes de noveno grado . Revista de Investigación, Año 74,No35,pp.111-138.

Gil, Daniel y Vilches, Amparo (2006). Educación ciudadana y alfabetización científica: mitos y realidades . Revista Iberoamericana de Educación, No 42, pp. 31-53.

Iñiguez, Francisco (2005). La Enseñanza de la genética: una propuesta didáctica para la educación secundaria obligatoria desde una perspectiva constructivista . España: Tesis Doctoral, Universidad de Barcelona.

López, Juana (2008). El laboratorio escolar: uso y funciones . Revista Digital Ciencia y Didáctica, Año 4, No 1, pp. 147-151.

Martínez, María e Ibañez, María (2004). Solving problems in Genetics . International Journal of Science Education, Año 27, No1,pp.101-121.

Martínez, Miguel (1998). La investigación cualitativa etnográfica en educación: manual teórico-práctico . México: Editorial Trillas.

Mazzitelli, Claudia y Aparicio, Miriam (2009). Las actitudes de los alumnos hacia las Ciencias Naturales, en el marco de las representaciones sociales, y su influencia en el aprendizaje. Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias, Año 8, No 1, pp. 193 – 215.

Méndez, Eduardo (2013a). El aprendizaje práctico en ciencias naturales: visión de los estudiantes. En Arteaga, Y. (Coordinadora). Memorias del VII Simposio de Didáctica de la Matemática y de las Ciencias Naturales, Universidad del Zulia.

Méndez, Eduardo (2013b). Transposición didáctica para la enseñanza de contenidos de genética. Venezuela : Tesis de Maestría. Universidad del Zulia.

Oliva, José (2004). El pensamiento analógico desde la investigación educativa y desde la perspectiva del profesor de Ciencias . Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias, Año 3, No 3, pp. 363-384

Palacino, Fredy (2007). Competencias comunicativas, aprendizaje y enseñanza de las Ciencias Naturales: un enfoque lúdico . Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias, Año 6, No 2, pp. 275-298.

Sabariego, José y Manzanares, Mercedes (2006). Alfabetización científica . México D.F., México: Memorias del I Congreso Iberoamericano de Ciencia, tecnología, sociedad e innovación.

Urdaneta, Idelquisy Tapia, Fernando (2013). Un reto para los docentes; enseñar biología utilizando analogías . En Arteaga, Y. (Coordinadora). Memorias del VII Simposio de Didáctica de la Matemática y de las Ciencias Naturales, Universidad del Zulia.

Viñao, Antonio (2002). Sistemas educativos, culturas escolares y reformas: continuidades y cambios . Madrid, España: Ediciones Morata.

Yaber, Iván; Ariza, Danilo y Muñiz, Jorge (2008). Los mapas conceptuales como estrategia didáctica para el aprendizaje de conceptos de biología celular en estudiantes universitarios . Colombia: Tesis de Maestría, Universidad del Norte.

Notas de autor