Artículos

Actitud hacia la vejez en niños y adolescentes zulianos. Componentes, dirección e intensidad

Attitude Toward Old Age in Children and Adolescents Zulians. Components, Direction and Intensity

Actitud hacia la vejez en niños y adolescentes zulianos. Componentes, dirección e intensidad

Omnia, vol. 22, núm. 1, 2016

Universidad del Zulia

Recepción: 02/02/16

Aprobación: 08/04/16

Resumen: Tomando en cuenta el incremento de la esperanza de vida de los adultos mayores, que supone un mayor número de contactos interpersonales con personas de diferentes edades, los cuales deben caracterizarse por el respeto, la aceptación y la tolerancia, se efectuó esta investigación con el objetivo de describir los componentes, la dirección e intensidad de las actitudes hacia la vejez de niños y adolescentes. Los principales referentes teóricos fueron Franzoi (2010), Robbins (2009) e Ivancevich, Konopaske y Matteson (2006). Estudio descriptivo, diseño no experimental, de campo. Se encontró una actitud neutra, al igual que los componentes: afectivo y cognitivo, mientras que la intención de actuar, evidenció una tendencia positiva. Se concluye que la actitud neutra, debe ser abordada mediante intervenciones grupales de tipo escolar, familiar y comunitario que incrementen el nivel de dicha actitud y fomente las vinculaciones favorables y funcionales con las personas de la tercera edad.

Palabras clave: Actitudes, componentes, vejez, niñez, adolescencia.

Abstract: Taking into account the increase in life expectancy of the elderly, which is a larger number of interpersonal contacts with people of different ages, which must be characterized by respect, acceptance and tolerance, this research was carried out with the In order to describe the components, the direction and intensity of attitudes towards old age children and adolescents. The main theoretical references were Franzoi (2010), Robbins (2009) and Ivancevich, Konopaske y Matteson (2006). Descriptive, not experimental design, field. A neutral attitude, like components found: emotional and cognitive, while intending to act, showed a positive trend. It is concluded that the neutral attitude, should be addressed through group interventions school, family and community type which increase the level of this attitude and foster favorable and functional linkages with elderly people. Key words: Attitudes, components, old age, childhood, adolescence.

Keywords: Attitudes, components, old age, childhood, adolescence.

Introducción

La Psicología contemporánea ha estudiado de manera exhaustiva el tópico de las actitudes, tomando en cuenta fundamentalmente su influencia en el inicio y mantenimiento de conductas, en ocasiones de tendencia favorable y en otras, de orientación desfavorable hacia un grupo de personas, pudiéndose generar situaciones de rechazo, aislamiento y separación. En esta investigación se pretende indagar la actitud de niños y adolescentes hacia la vejez, concibiéndose esta como una etapa de desarrollo humano que se inicia a los 60 años de edad, caracterizada al igual que otras etapas de la vida, por cambios y transformaciones de tipo físico, cognoscitivo y emocional social.

La vejez implica un proceso de evolución natural en todas las dimensiones del ser humano de forma variable heterogénea e interindividual, no obstante al hablar sobre ella se plantean diferentes perspectivas, unas se caracterizan por exaltar los aspectos negativos, mientras otras enfatizan aspectos positivos. Respecto a las actitudes, es importante destacar las diferentes formas de aprenderlas: mediante el contacto directo con las personas que son objeto de esa actitud y mediante los modelos observados, ya sean progenitores, compañeros de estudios, vecinos, familiares y medios de comunicación masiva. Particularmente, en este estudio se pretende describir los componentes, la dirección e intensidad de la actitud de los niños, y adolescentes hacia la vejez.

Desarrollo

Actitudes

Se definen las actitudes como juicios evaluativos, favorables o desfavorables, sobre objetos, personas o acontecimientos (Robbins, 2009). Asimismo, como un estado mental de preparación aprendida y organizada por medio de la experiencia, que ejerce una determinada influencia en la respuesta de una persona ante la gente, objetos y situaciones con que se relaciona (Ivancevich et al., 2006). Al respecto, se destacan las repercusiones de esta última definición. La primera, su característica de aprendida; la segunda, las actitudes definen las predisposiciones propias hacia determinados aspectos del mundo, en tercer lugar, constituyen el fundamento emocional de las relaciones interpersonales y la identificación de sí mismo con los demás.

Por último, las actitudes están organizadas y próximas al núcleo de la personalidad. Algunas son persistentes y duraderas, aunque están sujetas a cambio, como toda variable psicológica (Ivancevich et al., 2006).

Otros autores la conceptualizan como sentimientos y creencias que determinan, en gran parte, la forma en que las personas perciben su entorno, se comprometen con determinados objetivos, y en última instancia, se conducen. Las actitudes forman una estructura mental que afecta el modo en que se ven las cosas (Newstrom, 2007). Además, son definidas como una disposición relativamente constante para responder de manera favorable o desfavorable, frente a un objeto, evento, persona o grupo social (Ríos, 2008).

En general los teóricos concuerdan en que las actitudes tienen tres componentes esenciales: el cognitivo, el afectivo-emocional y el conativo o predisposición a actuar. Esta concepción, según Robbins (2009:75), “…resulta útil para entender su complejidad y la relación potencial entre ellas y el comportamiento, pues están estrechamente relacionados”.

Para este autor, el componente cognitivo comprende las opiniones o creencias que una persona tiene sobre algo, la representación cognitiva de esta. En tal sentido, Morales (2007) expresa, que la evaluación de un objeto se produce a través de pensamientos o ideas, llamados también creencias y que esta evaluación puede ser positiva o negativa, dependiendo del tipo de creencias que se tenga.

El componente afectivo-emocional, se refiere a las emociones o sentimientos y tiene resultados conductuales (Robbins, 2009). Suele aprenderse de padres, maestros y compañeros. Se asocia con el hecho de sentirse de cierta forma con un grupo, persona o situación (Ivancevich et al., 2006). El tercer componente de la actitud, el componente conductual, se refiere a la intención de conducirse de cierta manera con alguien o algo. Robbins (2009). Al respecto, se expresa que este componente no tiene por qué cristalizar en una conducta sino más bien, se refiere a una predisposición o tendencia a comportarse de una determinada forma (Hellriegel y Slocum, 2009).

Las actitudes pueden desarrollarse a partir de las creencias, sentimientos y comportamiento, de manera separada o en combinación. Zajonc (citado por Franzoi, 2010), plantea que la simple exposición de las personas en forma repetida a un objeto o persona particular, que en este caso podría ser una persona anciana, genera que desarrollen una actitud más positiva hacia ello. A dicho fenómeno lo llamó “efecto de la simple exposición”.

El investigador citado efectuó varios experimentos en los que concluyó que el incremento de la exposición produjo un mayor agrado por objetos que antes eran neutrales. También mediante el conocido condicionamiento clásico, cuando por ejemplo, adolescentes han desarrollado actitudes marcadamente negativas hacia los adultos mayores a pesar de no tener contactos frecuentes con personas ancianas. Esta actitud pudiese haberse desarrollado al escuchar a sus padres y otros adultos usar palabras negativas evaluadoras, tales como estorbo, fastidiosos, sucios; al referirse a ellos.

En este caso, un estímulo neutro se asocia de manera repetida con un estímulo incondicionado, que produce de manera natural la respuesta emocional. Más explícitamente, las etiquetas inicialmente eran estímulos neutrales para los niños, debido a que no habían sido asociados antes con adjetivos positivos o negativos. No obstante, una vez que se introdujeron los adjetivos negativos, emparejados de forma repetida con la etiqueta vejez, anciano, con los adjetivos antes mencionados, pueden causar que los adolescentes adquirieran actitudes negativas hacia esas personas. Autores como Cacioppo y Berntson, citado por Franzoi, 2010), proponen que el condicionamiento clásico desempeña una función importante en el establecimiento de algunos de los componentes emocionales de las actitudes y los prejuicios. Enuncian que el condicionamiento clásico es un determinante muy poderoso de la formación de las actitudes cuando las personas poseen pocos conocimientos sobre el objeto de la actitud.

Otros estudios refieren que el condicionamiento clásico de actitudes puede ocurrir por debajo del nivel de conciencia, lo cual es denominado condicionamiento subliminal. Petty, citado por Franzoi (2010), enfatiza en que el condicionamiento clásico y la simple exposición influyen en las emociones y por ello afectan en forma más directa el componente afectivo de las actitudes. Considera que una de las maneras más poderosas en las que el componente conductual puede moldear actitudes es mediante el condicionamiento operante, utilizando reforzamientos y castigos luego de la conducta, lo cual incrementará o disminuirá, respectivamente la probabilidad de repetirla. Los niños y niñas son recompensados con sonrisas y aliento cuando agradan a sus padres y son castigados con desaprobación cuando los disgustan. Estas primeras experiencias generan actitudes positivas y negativas duraderas.

Si se extrapola las actitudes hacia la vejez, cuando el niño, la niña o el adolescente, es elogiada por sus comentarios o interacciones funcionales con personas de la tercera edad, es probable que se repita en el futuro. Mientras que si ese comportamiento es castigado o no reforzado, es menos probable que esas acciones se repitan. Asimismo, influyen de manera significativa, en la formación de las actitudes, el aprendizaje por observación. La actitud es modelada al observar a otras personas siendo reforzadas o castigadas cuando se interactúa con el objeto de la actitud. Se imita a los progenitores y pares, educadores, amigos y actores de medios de comunicación masiva. Se plantea que el aprendizaje por observación ayuda a los niños a aprender cómo comportarse en familias, y en sus culturas (Franzoi, 2010).

Complementariamente, se expone que cuando se utiliza el término dirección, se indica la posición favorable o desfavorable hacia un objeto, pudiendo ser positiva o negativa. Se deriva del signo de la actitud y se evidencia con el acercamiento/aceptación o con el alejamiento/rechazo hacia el objeto de la actitud. Mientras que cuando se emplea el término intensidad, se refiere al grado con que se manifiesta una actitud determinada. Es la fuerza del sentimiento asociada con la actitud. Se refleja por el grado o fuerza con que se produce el acercamiento/aceptación o alejamiento/ rechazo hacia el objeto o situación de la actitud. Se indica por el nivel de polarización de la actitud (alta o baja: Ligeramente o muy).

Vejez

En la actualidad, buena parte de la actitud hacia la vejez y el envejecimiento se origina en las valoraciones supremas que la sociedad tiene hacia la juventud y la belleza, lo que hace que un porcentaje significativo de la población experimente o manifieste rechazo ante el aspecto físico y estético de la vejez, así como temor de llegar a esta etapa de la vida. De acuerdo a Iskandar (2010), en el pasado se aceptaba y respetaba a los ancianos, porque eran ellos quienes trasmitían la sabiduría, la experiencia y la historia. Hoy, la antipatía hacia vejez está presente en adultos, jóvenes, niños y hasta en los propios representantes de la tercera edad, a la cual todos, en el fondo queremos llegar, porque esto implica no morir antes.

La vejez como ciclo postremo de la vida, por su cercanía a la muerte, ha causado interés a lo largo de la historia de la humanidad, pero dada la importancia del fenómeno del envejecimiento en la actualidad, se ha generado una mayor expectación en la sociedad. Hoy en día es normal llegar a la vejez, hace unas décadas, solo llegaba a ella una minoría, por lo que, este suceso es relativamente nuevo en la historia de la humanidad, producto de alcanzar una mayor esperanza de vida y de las bajas tasa de natalidad.

Según Malagón (2003), los adultos mayores se consideraban personas productivas y agentes transmisores de los modelos culturales. Como ejemplo se citan los artesanos del renacimiento, quienes al ser sabedores de técnicas apropiadas para trabajar diversas materias, son respetados, haciendo que los hijos se hicieran cargo de ellos. En el plano afectivo, se citan ejemplos de convivencia de varias generaciones trabajando en el mismo taller generándose vínculos afectivos entre abuelos y nietos.

Los ancianos tenían cierto grado de poder social, y mucho poder dentro de la propia familia, así como tranquilidad económica gracias a un patrimonio construido, también se destacan la dignidad y respeto obtenidos solo por el atributo de los años. En relación a la mujer, la vejez se presenta de otra forma, de manera vergonzosa pues se glorificaba la belleza del cuerpo, llegándose a la tildar la mujer anciana de bruja (Minois, 1987).

No obstante, en la posmodernidad, la imagen del viejo y de la vejez ha cambiado de acuerdo a la historia personal y social del grupo al que se pertenece. Ser viejo en la actualidad es un desencanto para muchos, porque el culto a la juventud ha generado actitudes negativas y de rechazo hacia la vejez y los viejos; irrespetándolos y en muchos casos ignorándolos. Es así como en pleno siglo XXI, la vejez es concebida como una etapa de declive, de enfermedad, de estorbo; incluso por los propios adultos mayores. Algunas personas anhelan vivir mucho tiempo pero sin el límite de la vejez; incluso, esperan que la vejez no se manifieste y que los viejos que lo sean por edad cronológica, lo escondan lo mejor que puedan. De acuerdo a Minois (1987), en la espera de nunca llegar a la vejez, se aspira que la ciencia avance de tal manera que los individuos permanezcan jóvenes o al menos ocultando la vejez lo mejor posible, esto es la misma antigua búsqueda de la fuente de la eterna juventud.

Estas interpretaciones indican que, la consideración hacia la vejez ha variado en las distintas culturas y a través del tiempo, por ello, para interpretar la situación de la población anciana actual, es necesario conocer las actitudes de las diferentes sociedades respecto a los viejos y las ideas, creencia, miedos y falacias que sobre la vejez y el envejecimiento se han forjado.

Metodología

Estudio de tipo descriptivo, de campo, diseño no experimental, en cuya fase preliminar se indagó mediante preguntas abiertas sobre las actitudes y sus componentes cognoscitivo, emocional y conductual. Se recolectó la información acudiendo a instituciones educativas públicas y privadas del municipio Maracaibo y San Francisco, de niños, niñas y adolescentes entre 8 y 21 años. Se procesaron los datos mediante análisis de frecuencias absolutas. Dicha información sirvió de insumo para la construcción del instrumento cuantitativo.

El instrumento definitivo está constituido por 43 ítems, con enunciados en dirección positiva y negativa, alternativas de respuestas desde totalmente de acuerdo a completamente en desacuerdo, sin límite de tiempo para responder. Fue previamente sometido a la revisión de expertos en el área de actitudes, vejez y metodología. El mismo fue administrado a 292 niños y adolescentes, también de los municipios Maracaibo y San Francisco. Su puntaje máximo fue 215 y el mínimo 43. A mayor puntaje, la actitud es más favorable. Obtuvo una confiabilidad de 0.92 mediante alpha de cronbach y según división por mitades 0.908.

Resultados

En el análisis de resultados se aplicó estadística descriptiva para las puntuaciones obtenidas en la actitud en general, sus dimensiones o componentes y sus indicadores, también se elaboraron distribuciones de frecuencias de estos puntajes.

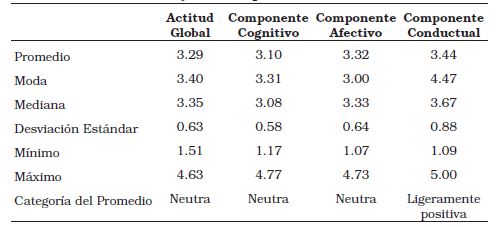

En la Tabla 1, se observa que el promedio para la actitud fue 3,29 y la mediana 3,35, ubicándose en la categoría neutra; la moda 3,40 es ligeramente positiva, la desviación estándar 0,63 indica una dispersión media, siendo el mínimo 1,51 (muy negativa) y el máximo 4,63 (muy positiva).

Fuente: Elaboración propia (2015).

En el componente cognitivo, el promedio fue 3,10, moda 3,31 y mediana 3,08, ubicados en la categoría neutra, la desviación estándar fue 0,58 (media), el mínimo 1,17 (muy negativa) y el máximo 4,77 (muy positiva). En cuanto al componente afectivo, el promedio fue 3,32, la moda 3,00 y la mediana 3,08 ubicándose en la categoría neutra, la desviación estándar 0,58 indica una dispersión media, siendo el mínimo 1,07 (muy negativa), y el máximo 4,73 (muy positiva). En el componente conductual, el promedio resultó 3,44 y la moda 3,67 en la categoría ligeramente positiva, la mediana 4,47 se ubica en la categoría muy positiva, la desviación estándar 0,88 indica una dispersión alta, siendo el mínimo 1,09 (muy negativa), y el máximo de 5,00 (muy positiva).

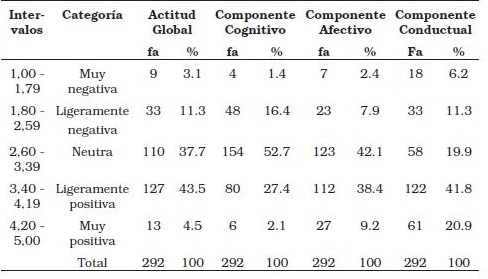

En relación a la distribución de los puntajes, en la Tabla 2, se puede observar que para la actitud global, el 43,5% se ubica en la categoría ligeramente positiva, el 37,7% en la neutra, el 11,3% ligeramente negativa, el 4,5% muy positiva, y el 3,1% muy negativa. En el componente cognitivo, el 52,7% de los puntajes se encuentran en la categoría neutra, el 27,4% en ligeramente positiva, el 16,4% en ligeramente negativa, el 2,1% en muy positiva y el 1,4% en muy negativa. Para el componente afectivo, el 42,1% se ubica en la categoría neutra, el 38,4% en la ligeramente positiva, el 9,2% en la muy positiva, el 7,9% en ligeramente negativa y el 2,4% muy negativa. En relación al componente conductual, el 41,8%, se encuentra en la categoría ligeramente positiva, el 20,9% en la muy positiva, el 19,9% en la neutra, el 11,3% en la ligeramente negativa y el 6,2% muy negativa.

Fuente: Elaboración propia (2015).

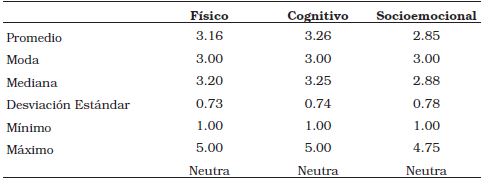

Indicadores del componente cognitivo; en la Tabla 3, se muestra que el promedio para el físico fue 3,16, la moda 3,00 y la mediana 3,20 ubicándose en la categoría neutra, la desviación estándar 0,73 indica dispersión media, siendo el mínimo 1,00 (muy negativa) y el máximo 5,00 (muy positiva). En el indicador cognitivo, el promedio fue 3,26, moda 3,00 y mediana 3,25, ubicados en la categoría neutra, la desviación estándar fue 0,74 (media), el mínimo 1,00 (muy negativa) y el máximo de 5,00 (muy positiva). En el indicador socioemocional el promedio fue 2,85, la moda 3,00 y la mediana 2,88 ubicándose en la categoría neutra, la desviación estándar 0,78 indica una dispersión media, el mínimo 1,00 (muy negativa) y el máximo 4,75 (muy positiva).

Fuente: Elaboración propia (2015).

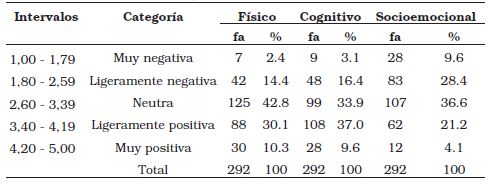

Relativo a la distribución de los puntajes para los indicadores del componente cognitivo, en la Tabla 4 se observa que para el físico, el 42,8% se ubica en la categoría neutra, el 30,1% en ligeramente positiva, el 14,4% ligeramente negativa, el 10,3% muy positiva, y el 2,4% muy negativa. En cuanto al indicador cognitivo, el 37,0% de los puntajes se encuentran en la categoría ligeramente positiva, el 33,9% en neutra, el 16,4% en ligeramente negativa, el 9,6% en muy positiva y el 3,1% en muy negativa. Para el indicador socioemocional del componente cognitivo, el 36.6% se ubica en la categoría neutra, el 28,4% ligeramente negativa, el 21,2% ligeramente positiva, el 9,6% en muy negativa, y el 4,1% en muy positiva.

Fuente: Elaboración propia (2015).

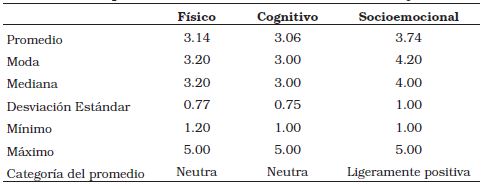

Respecto a los indicadores del componente afectivo, la Tabla 5, muestra que el promedio para el físico fue 3,14, la moda y la mediana 3,20 se ubican en la categoría neutra, la desviación estándar 0,77 indica una dispersión media, siendo el mínimo 1,20 (muy negativa) y el máximo 5,00 (muy positiva). En el indicador cognitivo, el promedio fue 3,06, moda y mediana 3,00, ubicados en la categoría neutra, la desviación estándar fue 0,75 (media), el mínimo 1,00 (muy negativa) y el máximo 5,00 (muy positiva). Además, en el indicador socioemocional el promedio fue 3,74 y la mediana 4,00 que se ubican en la categoría ligeramente positiva, la moda 4,20 muy positiva, la desviación estándar 1,00 indica una dispersión alta, siendo el mínimo 1,00 (muy negativa) y el máximo 5,00 (muy positiva).

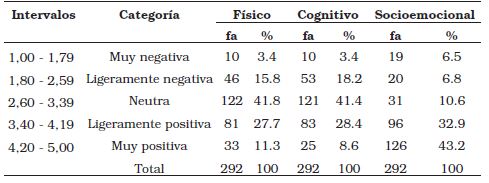

En relación a la distribución de los puntajes para los indicadores del componente afectivo, en la Tabla 6 se puede observar que para el físico, el 41,8% se ubica en la categoría neutra, el 27,7% en la ligeramente positiva, el 15.8% en ligeramente negativa, el 11,3% muy negativa, y el 3,4% muy negativa.

En cuanto al indicador cognitivo, el 41,4% de los puntajes se encuentran en la categoría neutra, el 28,4% en ligeramente positiva, el 18,2% en ligeramente negativa, el 8,6% en muy positiva y el 3,4% muy negativa (ver Tabla 6). Para el indicador socioemocional del componente afectivo, el 43,2% se ubica en la categoría muy positiva, el 32,9% ligeramente positiva, el 10,6% neutra, el 6,8% en la ligeramente negativa, y el 6,5% en muy negativa.

Fuente: Elaboración propia (2015)

Fuente: Elaboración propia (2015).

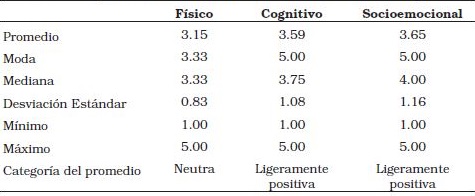

En los indicadores del componente conductual, en la Tabla 7, se puede observar que el promedio para el físico fue 3,15, la moda y la mediana 3,33 se ubican en la categoría neutra, la desviación estándar 0,83 indica una dispersión media, siendo el mínimo 1,00 (muy negativa) y el máximo 5,00 (muy positiva). En cuanto al indicador cognitivo, el promedio fue 3,59 y la mediana 3,75, ubicados en la categoría ligeramente positiva, la moda 5 (muy positiva), la desviación estándar 1,08 (alta), el mínimo 1,00 (muy negativa) y el máximo 5,00 (muy positiva). En el indicador socioemocional el promedio fue 3,65 y la mediana 4,00 (ligeramente positiva); la moda 5,00 (muy positiva), la desviación estándar 1,16 indica una dispersión alta, siendo el mínimo 1,00 (muy negativa) y el máximo 5,00 (muy positiva).

Fuente: Elaboración propia (2015).

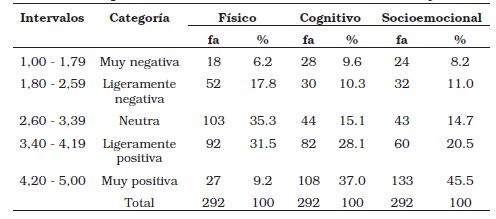

En relación a la distribución de los puntajes para los indicadores del componente conductual, en la Tabla 8 se puede observar que para el físico, el 35,3% se ubica en la categoría neutra, el 31,5% en la ligeramente positiva, el 17,8% en ligeramente negativa, el 9,2% muy positiva y el 6,2% muy negativa.

En cuanto al indicador cognitivo, el 37,0% de los puntajes se encuentran en la categoría muy positiva, el 28,1% en ligeramente positiva, el 15,1% en neutra, el 10,3% en ligeramente negativa y el 9,6% muy negativa.

Para el indicador emocional del componente conductual, el 45,5% se ubica en la categoría muy positiva, el 20,5% ligeramente positiva, el 14,7% neutra, el 11,0% ligeramente negativa, y el 8,2% en muy negativa.

Fuente: Elaboración propia (2015).

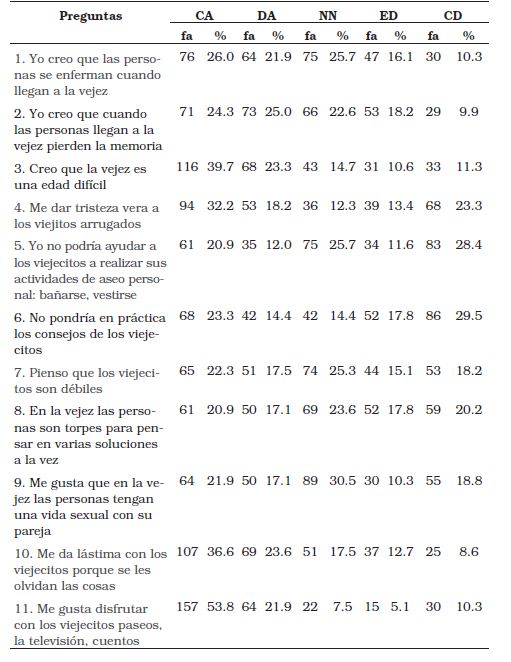

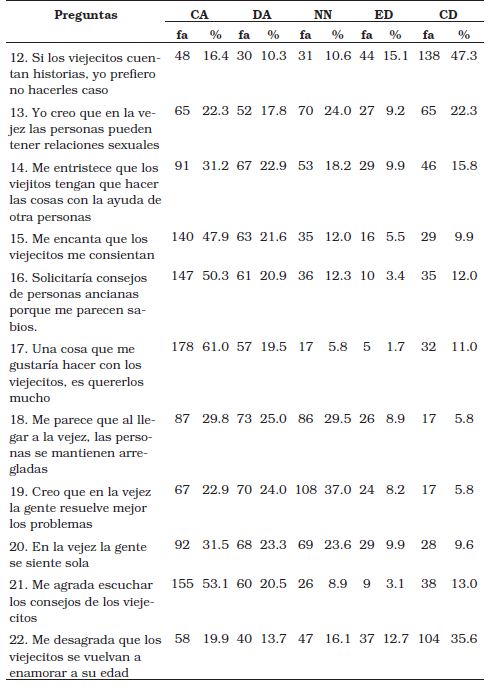

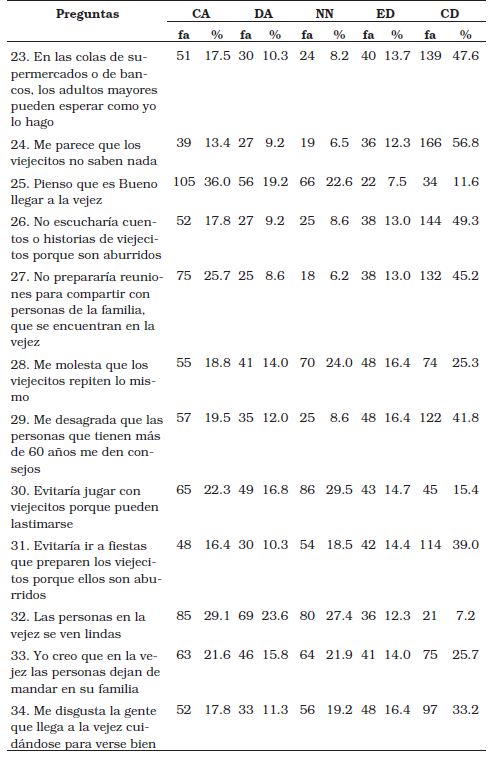

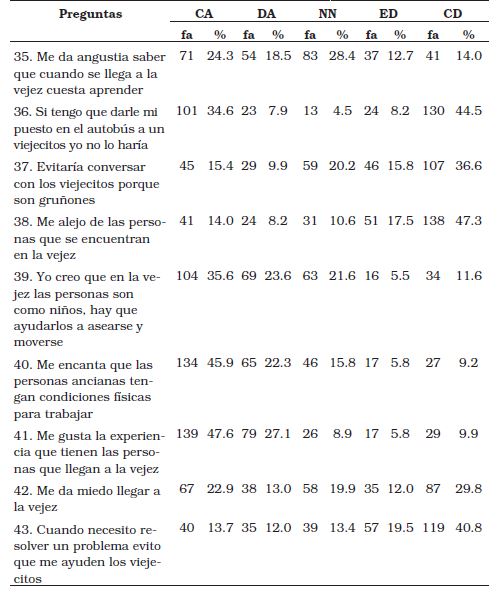

Distribución de frecuencias por preguntas del cuestionario aplicado: Completamente de acuerdo (CA), De acuerdo (DA), Ni de acuerdo Ni en desacuerdo (NN), En desacuerdo(ED), Completamente en desacuerdo (CD) Tabla 9.

Fuente: Elaboración propia (2015).

Conclusiones

Tomando en cuenta las medidas de tendencia central, se encontró una actitud general con dirección neutra. En cuanto a los componentes de la actitud, tanto el cognitivo como el afectivo resultaron también neutros, mientras que el conductual evidenció una dirección positiva y la intensidad ligeramente positiva.

También se destacan en las frecuencias de respuestas, que la actitud general hacia la vejez mostró una tendencia entre ligeramente positiva y neutra; concentrándose en esas dos categorías el 81.2% de las respuestas. Respecto a los componentes, el cognitivo evidenció una tendencia entre neutra y ligeramente positiva, agrupándose allí el 80.1% de las respuestas. El componente afectivo resultó igual que el cognitivo, entre neutro y ligeramente positivo, concentrando el 80.5% de las respuestas en esas categorías y el conductual dio como resultado una tendencia entre ligeramente positiva y muy positiva, aglutinándose en ellas el 62.7% de las respuestas.

En términos generales se muestran los resultados de la actitud global y sus tres componentes y aunque ni el promedio, ni la mayoría de los participantes mostraron actitudes negativas hacia la vejez (dirección negativa); tampoco mostraron actitudes muy positivas, en general la dirección de la actitud fue neutra con tendencia hacia lo positivo pero en intensidad ligera.

Considerando que según Newstrom (2007), las actitudes forman una estructura mental que afecta el modo en que se ven las cosas, y se definen como una disposición relativamente constante para responder de manera favorable o desfavorable, frente a un objeto, evento, persona o grupo social (Ríos, 2008); se concluye que los niños y adolescentes venezolanos que participaron en este estudio, ven la vejez en general como un período del desarrollo que no es positivo ni negativo; por lo tanto su disposición para responder hacia las personas que se encuentran en esa etapa y hacia la vejez misma es neutra, no hay una inclinación desfavorable, pero tampoco favorable hacia ella, con excepción de la dimensión conductual, donde los niños y adolescentes muestran una inclinación favorable en cuanto la tendencia a actuar de forma positiva hacia la vejez y sus actores.

Por ello, como recomendaciones, se sugiere fomentar actividades en los cuales se comparta con adultos mayores, tales como: participación de personas mayores de 60 años en actividades escolares, en torno a dirigir eventos deportivos, enseñar o practicar instrumentos musicales, actividades literarios; propiciar en la familia contactos con abuelos, tíos abuelos, en fin, personas significativas del grupo familiar para fomentar la armonía y el vínculo directo entre personas de diferentes edades; auspiciar actividades recreativas con adultos mayores, tales como juegos de dominó, adivinanzas, tejer, bordar , asistir al cine, escuchar música, ver y analizar intercambios deportivos.

En el grupo familiar, se sugiere a los progenitores modelar verbalizaciones y conductas favorables hacia los adultos mayores, destacando la vejez, como una etapa de desarrollo, que no tiene que estar vinculada con la enfermedad. Considerando que la enfermedad puede aparecer en cualquier etapa de la vida. En el caso de adultos mayores con alguna patología, acompañar y atender a los mismos.

Referencias

Franzoi Stephen (2010). Psicología social . Madrid. McGraw Hill Interamericana de España. Pp. 171-184.

Hellriegel, Don y Slocum, John (2009). Comportamiento Organizacional . México. Ediciones Thompson. Pp. 169.

Iskandar, Berna (2010). Hacia un cambio de actitud hacia la vejez . En: http://www.conocemimundo.com/2010/08/estigma-hacia-la-vejezpropia-y-ajena.htm Consultado el 10/12/15.

Ivancevich John, Konopaske, Roberty Matteson, Michael(2006). Comportamiento Organizacional . México. McGraw Hill. Pp. 83-84.

Malagón, José Luis (2003). Mitos y ritos de la vejez consecuencias sociales del envejecimiento en las sociedades contemporáneas . En: http://www.upo.es/protocolo/export/sites/protocolo/leccioninaugural/documentos/leccion-02-03.pdf. Universidad Pablo de Olavide. Consultado el 22/12/15.

Minois, George (1987). Historia de la vejez . Madrid, Narcea. Pp. 32-34.

Morales, J. Francisco (2007). Psicología Social . Madrid. Mc Graw Hill interamericana de España. Pp 99-110.

Newstrom, John (2007). Comportamiento humano en el trabajo . México. Mc Graw Hill Interamericana de México. Pp. 203.

Robbins, Sthepen (2009). Comportamiento organizacional. México . Pearson-Prentice Hall. Pp. 71-76.

Ríos, Pablo (2008). Psicología. La aventura de conocernos . Caracas, Venezuela. Editorial Cognitus. Pp. 364.

Notas de autor