ARTIGOS

IMPRENSA, RAÇA E CIVILIZAÇÃO: JOSÉ DE FONTES PEREIRA E O PENSAMENTO INTELECTUAL ANGOLANO NO SÉCULO XIX

PRESS, RACE, AND CIVILIZATION: JOSÉ DE FONTES PEREIRA AND NINETEENTH-CENTURY ANGOLAN INTELLECTUAL PRODUCTION

IMPRENSA, RAÇA E CIVILIZAÇÃO: JOSÉ DE FONTES PEREIRA E O PENSAMENTO INTELECTUAL ANGOLANO NO SÉCULO XIX

Afro-Ásia, núm. 61, pp. 118-157, 2020

Universidade Federal da Bahia

Recepção: 08 Maio 2019

Aprovação: 21 Maio 2020

Resumo: Neste trabalho, procuramos interpretar e analisar por meio dos artigos publicados nos principais periódicos de Luanda o pensamento intelectual de José de Fontes Pereira. Buscamos analisar o conjunto de reflexões deste “filho do país” numa articulação complexa entre imprensa, civilização, raça e a burocracia colonial. Apresentamos, também, a força da emergente imprensa angolana na segunda metade do século XIX em meio às transformações políticas, econômicas e sociais, e o papel político de José de Fontes Pereira diante das tensões raciais envolvendo as disputas por cargos administrativos em Angola.

Palavras-chave: Imprensa, Civilização, Raça.

Abstract: This paper, interprets and analyzes the thought of José de Fontes Pereira through articles published in Luanda’s main periodicals, framing the work of this “son of the country” in a complex articulation between press, civilization, race and colonial administration. The paper also examines the strength of the emerging Angolan press in the second half of the nineteenth century amidst political, economic and social transformations, as well as José de Fontes Pereira’s political role in the face of racial tensions in disputes over administrative positions in Angola.

Keywords: Press, Civilization, Race.

Esse filho do país, mestiço de ascendência europeia, nasceu em Luanda em maio de 1823. Foi escrivão do concelho (subdivisão territorial), advogado, jornalista,1 escritor, republicano, católico devoto e assimilado, mas, em razão da conjuntura de agitação e conflito depois de 1882, passou a rejeitar o sistema português de assimilação tradicional. Concluiu apenas os estudos primários, uma vez que sua família não tinha recursos para que pudesse estudar em Lisboa. No entanto, imbuído de um grande espírito autodidata, realizou estudos de Direito, tendo chegado a advogado provisionado, depois da obtenção de correspondente habilitação.2 Começou sua carreira na imprensa em 1873, aos 50 anos, no periódico O Cruzeiro do Sul. Seu discurso publicista, em prosa, foi um marco na historiografia literária e política, segundo Mário Pinto de Andrade. O literato afirmava também que José de Fontes Pereira foi o principal expoente da geração de 1880, inaugurando uma tradição da escrita de textos e apontando para a existência de uma formação discursiva.3 Para o historiador Alberto Oliveira Pinto, ele foi “o mais ilustre, esclarecido e talentoso dos intelectuais angolanos”4 nas últimas décadas do século XIX, enquanto o historiador René Pélissier considerou esse mestiço instruído como “parte da história mais vasta da evolução da consciência dos povos não europeus de todo o mundo e da sua luta pela dignidade e realização pessoal”.5 Da mesma forma, a historiadora Jill Dias enfatiza que José de Fontes Pereira proferia opiniões independentes e radicais.6 Para a organização União dos Escritores Angolanos, ele foi “o mais esclarecido dos políticos angolenses” que “lutou pela causa do país”.7

Assim, atribuímos o adjetivo intelectual a José de Fontes Pereira por ser um termo peculiar ao seu grupo social, da “renascença intelectual africana”8 - renascimento esse cunhado pelo redator Arantes Braga em 1883 no periódico O Pharol do Povo. Mas, precisamos ressaltar que embora Fontes Pereira faça parte desse grupo, suas produções intelectuais remontam à década de 1870, o que poderia render-lhe o título de precursor desse movimento. Pode-se dizer que se trata, portanto, de uma prática intelectual que não se consubstanciava numa atividade profissional - José de Fontes Pereira foi funcionário público -, mas em status, enquanto produtor e/ou consumidor de ideologias, tendo produzido um pensamento que se consagrou em sua luta contra o despotismo liberal lusitano em meio ao processo colonial. Assim, o que caracterizamos aqui como pensamento crítico se refere ao conjunto de artigos políticos, dispersos e fragmentados, produzidos por esse intelectual ao longo de quase 20 anos.

José de Fontes Pereira colaborou na imprensa de Luanda entre 1873 e 1890, nos periódicos O Mercantil, O Cruzeiro Sul, O Echo de Angola, O Futuro d’Angola, O Imparcial, O Desastre, O Pharol do Povo e Arauto Africano, “estendendo essa participação a alguns periódicos na metrópole, em Lisboa e no Porto”.9 Encontramos registros de suas primeiras aparições na imprensa no ano de 186710 e 1868, quando enviava cartas aos redatores do principal periódico desse período, A Civilização da África Portuguesa. Nessa época, seus textos versavam sobre questões jurídicas (comentários de processos) e comportamento político de autoridades locais. Na condição de escrivão da administração do concelho, José de Fontes Pereira já era bastante conceituado em Luanda.

Em sua fase mais madura, sua escrita militante procurava interpretar e analisar desde os fatos políticos e sociais cotidianos até a estrutura da burocracia colonial portuguesa, contribuindo, dessa forma, para o fortalecimento da prática jornalística e da comunicação em língua portuguesa, já que a maior parte da população de Luanda falava quimbundo. Dessa forma, neste artigo, trataremos da vida política do José de Fontes Pereira no que tange aos conflitos raciais, tendo como elemento mediador os periódicos oitocentistas de Luanda; no entanto, uma vez que esse redator contribuiu para grande parte da imprensa do seu tempo, não pretendemos realizar um inventário da imprensa angolana - tão somente chamar atenção para a emergência de uma identidade regional, a angolanidade, condicionada pelas tensões raciais, entre outros elementos.

Assim, o levantamento de fontes que realizamos para interpretar o conjunto do seu pensamento teve por base os periódicos até então disponíveis na Biblioteca Nacional de Portugal, entre outros materiais, tendo por ponto focal os impressos em que se concentraram suas publicações, quase todos esparsos - ou seja, não foi possível encontrar um periódico em sua totalidade, exceto O Echo de Angola. Ao investigarmos O Pharol do Povo, O Desastre, O Cruzeiro do Sul, O Echo de Angola, O Imparcial e O Mercantil, analisamos todos os seus artigos pormenorizadamente, mas sempre direcionando para as questões que elegemos para um exame histórico. Portanto, pode-se perceber que imprensa, raça e o debate civilizatório eram os elementos centrais no pensamento do filho do país José de Fontes Pereira.

“Filho do país”, “filhos desse país”, “filhos d’Angola”, “filhos da terra” ou “filhos dessa província” eram as autodenominações do grupo social a qual pertencia José de Fontes Pereira. O primeiro termo era o mais usado na imprensa. Os principais confrontos dos filhos do país, na segunda metade do século XIX, eram travados por meio das palavras impressas. Os filhos do país, naturais da terra, descendiam de famílias antigas, algumas remontando ao século XVII e ao tráfico de escravos pois, no início dos oitocentos, esta permanecia como a principal atividade a que se dedicavam os filhos do país. Segundo Jill Dias, os filhos do país alcançaram uma posição privilegiada nas estruturas de poder colonial dado o seu domínio das línguas, dos costumes e da capacidade de agenciar milícias privadas de escravos. Contudo, esse grupo perdeu o protagonismo econômico na província em função do fim da escravidão. Faziam parte de uma elite letrada e tinham espaço nos centros de poder, tais como nas câmaras, comissões municipais, serviços militares, nos periódicos, na burocracia colonial; eram clérigos, sacerdotes, professores; tendo até representante na Câmara de Deputados, a exemplo de Joaquim António de Carvalho e Menezes, que foi o único filho do país a ocupar esse cargo. Era um grupo genérico, pois alguns apoiavam as guerras de pacificação do gentio. Os filhos do país de maior poder aquisitivo tinham uma formação diferenciada, tendo estudado em escolas particulares e universidades da metrópole. Eram considerados mestiços, socialmente pardos ou mulatos. Aos filhos do país é atribuído o nascimento do protonacionalismo angolano, que progressivamente foi ganhando força, dados os conflitos com a administração colonial em suas práticas impositivas (legislativas), fazendo com que esse grupo social fosse perdendo paulatinamente espaço econômico, político e status. Contrário à onda de crescimento e abrangência da língua portuguesa para tornar-se língua oficial, redatores, como Joaquim C. da Matta, escreviam seus artigos em quimbundo, por questões literárias e políticas.

Os intelectuais filhos do país, dentre os quais José de Fontes Pereira, foram os primeiros a dar livre curso ao sentimento de frustração e hostilidade para com a administração colonial. Reagiram por meio da crítica e da denúncia à onda de racismo que acompanhou a chegada de imigrantes no final do século XIX. “Nós sempre supusemos, e ainda hoje supomos, que não é a cor que influi nos nossos sentimentos: em todas as raças há de bom e mau”.11 Desde então, publicaram extensos editoriais e ensaios críticos, ao mesmo tempo que pressionavam Lisboa para lhes garantir seus direitos e pôr fim à flagrante exploração dos angolanos. Nos artigos de Fontes Pereira, palavras perspicazes e virulentas estruturavam o sentido de suas críticas ao domínio colonial português, tais como “bando de intrujões”, “analfabetos”, “cambada de pasteleiros”, “ratazanas”, “crocodilos”, “mau gosto”, “indolentes”, “burlesco”, “tirânico” e “barbarismo do governo português”, entre outras. O uso de frases exclamativas críticas, irônicas e cômicas era comum no final dos seus textos jornalísticos: “Fora com eles!”,12 “E viva a monarquia portuguesa”,13 ou ainda “No capítulo seguinte diremos o resto que é o melhor da festa”.14 Fontes Pereira não poupava críticas nem para os governadores de Angola: em “A Fome”,15 em seu estilo jocoso, apontava que o dirigente político “em sua alta sabedoria”16 decretou medidas que intensificaram a carestia dos gêneros alimentícios.

De modo semelhante, atribui-se a José de Fontes Pereira a enunciação de ideias para um processo de independência. Num artigo publicado n’O Pharol do Povo, em 27 de outubro de 1883, sob o título “A República a criar raízes em Angola”, José de Fontes Pereira relatava o evento político do Brasil como um notório exemplo. “Benguela abraçou com grande entusiasmo aquela ideia, e quando se proclamou a independência do Brasil, o grande povo d’aquela cidade secundou aquele estado de coisas”,17 e em homenagem hastearam “a bandeira do café e tabaco na fortaleza de S. Filipe. Dirigiu este movimento o tenente coronel Francisco Pereira Diniz, homem preto, natural de Benguela [e] que comandava as companhias de linha d’aquela capitania”.18 O fato histórico relatado por ele, de forte apelo nativista, pode ser contextualizado nos quadros, efeitos e repercussões da independência do Brasil em Angola. Para o historiador Gilberto da Silva Guizelin, foi em Angola que o movimento em prol da anexação ao novíssimo Império brasileiro teve maior adesão, “a ponto de se constituir em verdadeira ameaça de nova ruptura na monarquia portuguesa”.19 Os discursos dos filhos do país na imprensa, a partir 1870, foram na esteira da tradição separatista das regiões latino-americanas colonizadas (que ficaram independentes entre 1808 e 1865), em especial o Brasil.

Passando uma pequena revista sobre o muito que foi escrito, destaca-se a magna questão da independência desta nossa querida pátria, cuja ideia vem criando raízes no coração africano, afirmando-nos a adesão unânime por esta propaganda. O sol que se descobre no horizonte aponta-nos um futuro igual ao que salvou o Brasil e a felicita América. Trabalhador do futuro, dia e noite espargimos a semente fecunda da emancipação e cultivando sem cessar buscamos germinar o doce ideal da nossa independência, procurando quebrar o ovo fecundo dos rochedos da escravidão. Há de um dia chegar. Esperar e crer.20

Em 1886, Fontes Pereira iniciou uma série de artigos com o título “Independência d’Angola” publicados no periódico O Futuro d’Angola. Nesse momento, o seu pensamento mudou radicalmente, das possibilidades de um crescimento material e moral enquanto província portuguesa - ideias presentes em seus discursos antes da Conferência de Berlim (1884-1885) -, para uma independência radical. Fundado em 1882, O Futuro d’Angola circulou até o ano de 1894, com tipografia própria e publicação semanal. Foi um periódico republicano que tecia fortes críticas à administração colonial. A independência de Angola também era um dos seus temas centrais, o que se podia notar por meio de artigos escritos pelo seu fundador, Arsénio de Carpo, e pelo próprio José de Fontes Pereira.

Em 1890, José de Fontes Pereira publicou o artigo “Partido Colonial” no periódico O Arauto Africano, em que convida os ingleses a negociarem com os filhos do país a posse de Angola. Fontes Pereira acreditava na possibilidade de uma independência tutelada, dizendo que deixava a seu arbítrio escolher um protetor, mas não um conquistador.21 Cremos que as mudanças no tom das críticas não se devam unicamente à política externa em geral, mas às contradições em si da política colonial portuguesa, que possibilitou ainda mais a afirmação dos apelos nativistas. A forte repercussão do artigo “Partido Colonial” fez que O Arauto Africano ficasse associado a José de Fontes Pereira e, embora o periódico pertencesse a Carlos da Silva, tendo circulado entre 1889 e 1890, em razão das fortes pressões dos portugueses residentes em Luanda, que exigiam uma retratação de José de Fontes Pereira, O Arauto Africano mudou seu nome para O Polícia Africano.

É importante salientar que os filhos do país formavam um grupo social relativamente homogêneo, mas que tinham posições, por vezes, contraditórias: a maioria era favorável às guerras de pacificação do gentio promovidas por Portugal, como já salientamos, e alguns lutaram do lado lusitano, como no caso do filho do país Geraldo António Vitor, que se tornou oficial. No entanto, evidenciamos, ainda assim, elementos comuns nos discursos produzidos na imprensa angolana nas últimas décadas do século XIX pelos filhos do país - na seção a seguir, discutiremos nossa definição de periódicos em Angola no contexto colonial. Em seus artigos assinados em 1873 no O Cruzeiro do Sul, Fontes Pereira já se expressava de forma coletiva: “somos apóstolos fervorosos da liberdade, e mesmo da emancipação”.22 Em 1881 José de Fontes Pereira fez campanha aos eleitores para que o filho do país Inocêncio Matoso da Câmara, “dos mais ilustrados”,23 fosse eleito deputado para representar Angola na corte portuguesa; os demais, impostos pelo governo, eram estranhos às necessidades da província. As congruências de suas narrativas geraram o desejo de criação de uma liga panafricanista, denominada União Luso-Africana, cujo objetivo era lutar contra os preconceitos e as injustiças cometidas pela metrópole.24 Para José de Fontes Pereira, os filhos do país, comprometidos com o desenvolvimento de Angola tinham obrigação política de lutar pelo país.

Os filhos deste país, os mais civilizados, são, a nosso ver, os únicos a quem se deve atribuir o atraso da sua terra natal. Timoratos [temeroso] uns, indiferentes outros, e esquecendo-se a maioria deles da sua sublime qualidade de homem livre, mui poucos tem dado provas de dispor de um caráter independente.25

O periódico O Cruzeiro do Sul foi fundado por um mestiço, Lino Maria de Souza Araújo e pelo português Francisco António Pinheiro Bayão, e tinha sede e redação em Luanda. Eram companheiros de redação de José de Fontes Pereira eminentes periodistas, tais como Pinheiro Bayão, Urbano de Castro e Padre António Castanheira. Foi nesse periódico, aliás, que Fontes Pereira escreveu o seu primeiro artigo, em 1873.

Tomar a direção política de Angola por meio dos cargos mais elevados era tarefa dos filhos do país, uma vez que poderiam também acompanhar e fiscalizar o erário público. Na interpretação de J. Fontes Pereira, o governo-geral e o secretário da fazenda evitavam empregar os filhos de angola temendo uma maior fiscalização - daí a causa da decadência de Angola. Suas ideias a respeito da independência de Angola não eram isoladas, mas resultado de um processo de transformações administrativas. Suas publicações no periódico O Echo de Angola iam nessa direção: “E até por desgraça o governo-geral não tem querido nomear os filhos do país para figurar nessas comissões engendradas para descobrir certos roubos, por que tem-se preferido arrumar-se o negócio em família para livrar-se de certas reputações”.26

O Echo de Angola em seu primeiro número, de 12 de novembro de 1881, afirmava que a sua única política era “advogar a causa, zelar os interesses desta infeliz província, que tão descurados, tão esquecidos, têm sido da metrópole”.27 Suas publicações tinham uma periodicidade semanal, tendo como redator principal Inocêncio Mattoso da Câmara, e como colaboradores Arantes Braga, Arsênio de Carpo e José de Fontes Pereira. Além da atividade impressa, Mattoso foi vereador de 1874 a 1877, e, em 1881, foi candidato a deputado, a representante a constituinte, com o apoio do mestiço José de Fontes Pereira.

Em relação aos mestiços, os dados estatísticos registravam 2.400 em 1851, para uma população total de 12.230.28 Esse grupo social intermediário, nos diferentes29 mapas demográficos para aquela década, sempre aparecia entre uma maioria negra e uma minoria branca. De uma forma geral, a queda da população branca estava ligada diretamente ao término do tráfico de escravos. Os primeiros dados foram publicados originalmente no Boletim Oficial do Governo Geral da Província de Angola. Os dados de 1851 registravam uma população negra em torno de 9 mil, e branca, de 830. Nos estudos do Gerald Bender a população branca, que em 1845 era de 1.832, saltou para 9.198 em 1900, enquanto a população mestiça decresceu de 5.770 para 3.112.30 Com as mudanças econômicas entre as décadas de 1870 e 1890, a superioridade demográfica da população negra ainda estava muito evidente, apesar dos escravos não mais “inundarem as ruas e os quintais da cidade”;31 no entanto, essa superioridade não se refletia nos cargos burocráticos coloniais. Entre 1866 e 1900, a população de Luanda saltou de 15 mil habitantes para 20 mil,32 um crescimento modesto para um intervalo temporal de quase meio século em meio à atrofia da política colonial metropolitana. Luanda só conhecerá um crescimento mais substancial a partir de 1940.

A exposição dessas flutuações demográficas objetiva facilitar a nossa compreensão acerca da constituição da crioulidade33 e da conjuntura na qual José de Fontes Pereira estava inserido. Nesse mundo crioulo, os filhos do país eram cada vez mais preteridos nos postos da administração pública em favor dos brancos. A trajetória do escritor angolano José da Silva Maia Ferreira, “um ilustre representante desse grupo”34 social, que nasceu em 1824 e faleceu em 1867, analisada pelo historiador Carlos Pachedo, corrobora, entre outros estudos, com o grau de participação dos mestiços na administração da colônia. Sobre esse contexto, observa o historiador:

pelo menos até pouco mais de metade do século XIX, os lugares importantes na administração pública de Angola, com incidência para os postos da estrutura intermediária do aparelho de Estado, foram exercidos por membros das principais famílias da terra, ou seja, pelas aristocracias urbanas de origem local e por europeus há muito radicados na colônia e possuidores de farta descendência. Outro tanto aconteceu nos corpos de exército, e, talvez, aí mais do que em qualquer outra estrutura.35

Amparada numa farta documentação do arquivo ultramarino, a historiadora portuguesa Jill Dias demonstrou que ao longo das décadas, a partir de 1834, os governos promoveram reformas que possibilitaram uma ampliação das hierarquias administrativas e judiciais.36 A maioria dos funcionários ganhava salários insuficientes até mesmo para alimentar-se, e os empregos públicos eram as maiores ofertas. Os decretos de 27 de dezembro de 1877 e de 29 de novembro de 1883 estabeleciam que todos os postos administrativos coloniais deveriam ser ocupados por indivíduos nomeados e enviados do Reino.37 Mesmo com a existência dos decretos, os filhos do país ocupavam os cargos mais inferiores e, em 1890, os empregados da Junta da Fazenda, todos filhos do país, em reação ao racismo aberto e explícito de um oficial branco, chamando-os de “indolentes” e “estúpidos”, pediram exoneração coletiva.38 A influência dos mestiços se fazia sentir em vários níveis da administração local, da hierarquia religiosa, do aparato militar e judicial. Mas, na década de 80, no século XIX, as disputas por cargos acirraram-se: José de Fontes Pereira trazia a público as discriminações sofridas pelos filhos do país em sua própria terra natal:

Os filhos da colônia que possuem as qualificações necessárias estão a ser regularmente privados de emprego, em benefício de ratazanas que nos mandam de Portugal. Não empregam as suas inteligências para civilizar um povo, pelo qual não têm respeito algum, e isto prova-se por aquele ditado vulgar “com preto e mulato nada de contrato”.39

Essas tensões de ordem racial envolvendo disputas de cargos administrativos, militares e políticos remontam à primeira metade do século XIX. Correspondências oficiais datadas de 25 de fevereiro de 1837 revelam o quanto os brancos utilizavam-se de uma consciência racial para excluir da burocracia colonial e perseguir politicamente os filhos do país. Os documentos relevam, ainda, o medo dos funcionários e militares recém-chegados da metrópole da maioria da população de Luanda, por serem negros e mestiços.40 Entre as décadas de 1850 e 1860, as revoltas dos escravos domésticos ampliaram o medo na cidade, e, na década de 1870, os debates acerca dos prejuízos econômicos com o fim escravidão ganharam bastante espaço na esfera pública, e grande parte dos agricultores e comerciantes justificavam suas oposições ao trabalho livre pelo fato do povo africano ser bárbaro e indolente.41 Em 1874, um panfleto de escrita coletiva com o sugestivo nome Voz de Angola já denunciava os preconceitos de ordem racial diante das disputas pelos cargos públicos: “A cor preta e parda é considerada como uma palha movida pelo vento. […] Não somos chamados para nada porque entende o governo que somos escravos”.42

José de Fontes Pereira, enquanto sujeito ativo da vida política, procurava registrar e analisar as suas impressões do quadro social e da conjuntura de Angola. No artigo sob o título “Paralelo”, publicado no Echo de Angola em 1881, Fontes Pereira afirmava que os governos, tanto da metrópole como da província, tinham deixado de prover os filhos de Angola dos cargos elevados, para os quais se julgavam habilitados, preferindo os sortidos afilhados, que exportavam periodicamente para as colônias.43 Em sua análise, observava que os portugueses voltavam mais ricos, pois recebiam altas comissões, deixando os cofres públicos num estado mais deplorável possível. Essa denúncia, segundo Fontes Pereira, já havia sido demonstrada e provada na imprensa local e do reino.

Nesse sentido, no que diz respeito às tensões raciais envolvendo os cargos da burocracia política e colonial, um dos objetos de análise deste trabalho, Fontes Pereira declarava “e não é ainda sem razão que o governo geral e o Sr. Secretário da junta da fazenda tem informado para o ministério das colônias que os filhos do país não passam de indolentes, estúpidos e ladrões, e que por essa causa não podem tomar parte na administração da província onde nasceram”.44

A imprensa angolana

Tem sido consenso entre os pesquisadores da imprensa, das ideias políticas ou do nacionalismo angolano a interpretação de que os artigos e editoriais escritos por José de Fontes Pereira foram os mais controversos, polêmicos e ameaçadores ao domínio político português na década de 1880. Os periódicos foram instrumentos-chave, fundamentais para o seu ativismo político, para sua crítica radical à ordem ideológica, econômica e política instituída em Angola.

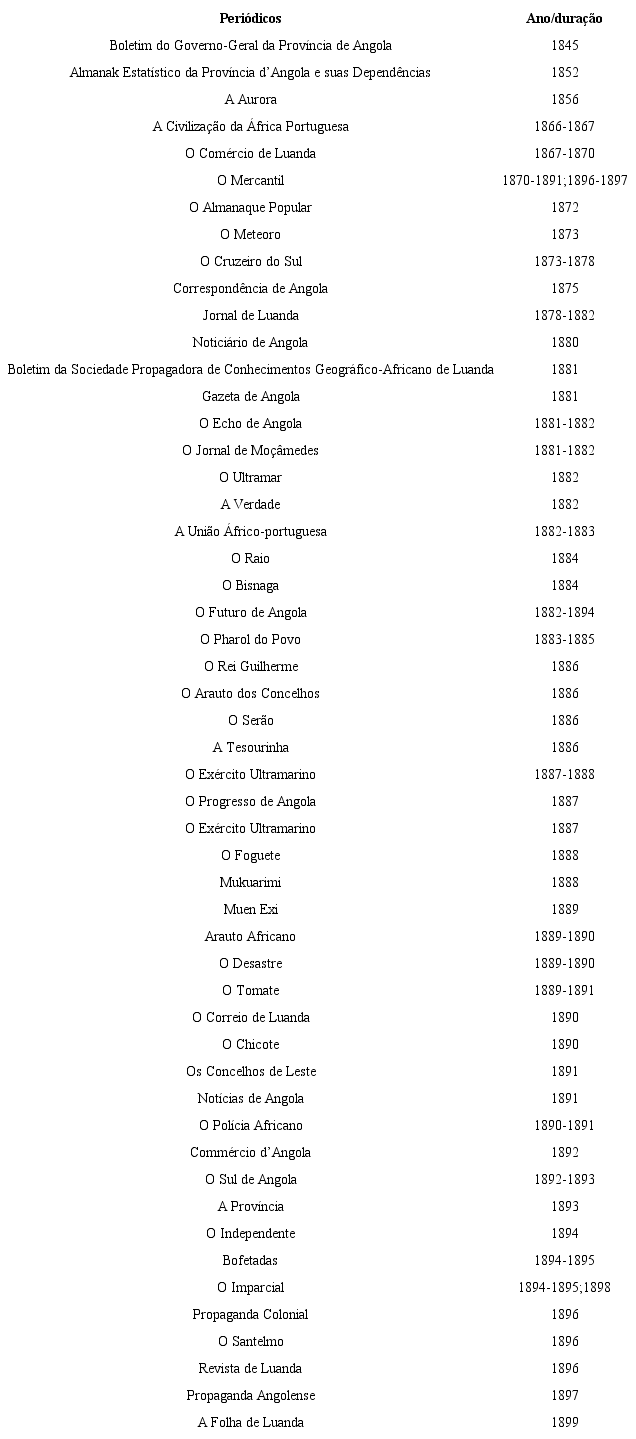

Considerado o primeiro periódico noticioso publicado em Angola, A Civilização da África Portuguesa surgiu em Luanda em 6 de dezembro de 1866, fundado pelos redatores e proprietários Alfredo Júlio Cortes Mântua e António Urbano de Castro, e, meses depois, contou com a participação, no corpo editorial, do naturalista brasileiro Francisco Pereira Dutra. O primeiro número mostrou-se antiescravista e denunciou a cumplicidade dos governantes coloniais. Em 1867, surgiu o Comércio de Luanda; em 1870, O Mercantil, que, segundo o pesquisador Júlio de Castro Lobo, teve a maior duração entre os periódicos oitocentistas: 27 anos.45 Alguns jornais iniciavam suas atividades e, por questões financeiras, suspendiam as edições num breve espaço de tempo. O periódico O Desastre, sob a direção de Mamede Santana e Palma, foi um desses. Em 1873 surgiu O Cruzeiro do Sul; em 1881, O Echo de Angola. A atuação de José de Fontes Pereira diante da imprensa angolana acompanha sua evolução. O Echo de Angola, editado por Inocêncio Matoso, foi o primeiro jornal editado em Luanda a se colocar como uma publicação realizada pelos filhos do país.

Na primeira fase da imprensa (1845), temos uma composição social de redatores bastante variada: agricultores, empregados comerciais, médicos, professores e magistrados.46 Na segunda fase (1880), a imprensa conhece novos protagonistas, os filhos do país, que buscam o seu próprio espaço para veicular suas ideias, principalmente o seu pensamento político, tornando os periódicos, efetivamente, lugares de campo de batalha contra o poder instituído, com suas propostas de autonomia e independência.47

Vários fatores contribuíram para a evolução sistemática dos periódicos na segunda metade do século XIX, ainda que houvesse uma alfabetização reduzida e falta de recursos econômicos da maioria da população. A mobilização político-ideológica dos filhos do país também contribuiu para a politização da audiência, chamando a atenção das autoridades portuguesas em Luanda, o que fica evidente na reação do governador-geral José Maria Ponte e Horta, que se escandalizou pelo fato do jornal O Mercantil passar ostensivamente por todos os concelhos do hinterland de Luanda, e ainda nos distritos de Dembos, Ambriz, Benguela e Moçâmedes. O governador informava também que os números publicados eram logo esgotados porque “até os pretos rudes das cubatas de capim compram e depois de uma leitura lá, comentam os seus a seu modo”.48 A pesquisadora Rosa Cruz e Silva aponta para a excelente receptividade dos moradores dos concelhos aos jornais que chegavam de Luanda, por vezes manifestando adesão aos textos mais polêmicos. Quando foram apreendidos os prelos do periódico O Mercantil, o governador-geral justificou-se da seguinte forma:

pelo dano que da sua publicação provinha a causa pública, e pela constante a rebelião, exaltando as forças do inimigo, e deprimindo as nossas tropas, e pela divulgação de notícias graves, que antes de se poderem averiguar e convencer de falsas, ocasionavam a desanimação pública, e entretinham o desfalecimento do comércio e indústria; havendo por todos estes perniciosos efeitos, veementes conjecturas a tranquilidade pública; e integridade do domínio da coroa portuguesa nesta possessão…49.

O fenômeno da imprensa como uma força ativa, promovendo a expansão do campo político, ao garantir direitos e liberdades individuais, possibilitou a emergência de indivíduos mais combativos na vida social de Luanda - em regra, eram redatores de jornais, que, a partir de 1866, utilizavam-se da dita imprensa livre51 para se tornarem conhecidos, uma vez que esta proporcionava um palco público privilegiado para lançar críticas ao governo. Prevaleciam na imprensa angolana (Angola era formada por Luanda, Benguela, Moçâmedes e Ambriz)52 temas políticos e econômicos no que tangiam às relações Angola-Portugal, mas, notícias e artigos sobre Luanda, tais como as disputas nos processos eleitorais, feitos e desmandos dos presidentes da câmara, problemas de abastecimento de água e secas dividiam os espaços com os temas relacionados às relações internacionais. Segundo o especialista em imprensa angolana, Júlio de Castro Lopo, os periodistas redigiam suas folhas com finalidades diversas, como recreação literária, por expansão intelectual, por temperamento de escritores ou por vocação conjectural; para propaganda política ou por partidarismo local; para a defesa de interesses regionais, comerciais, agrícolas e industriais; por mercantilismo, com feição noticiosa a favor de determinados interesses particulares; por motivos e intuitos panfletários, em que a pena ora se transformava em espada leal de combate denodado, ora em punhal de assaltante grosseiro e traiçoeiro.53

A liberdade de imprensa passou a ter garantias constitucionais a partir do decreto de 1º de outubro de 1867. Essa abertura liberal possibilitou à imprensa angolana tornar-se um instrumento útil no ultramar para o debate público. A maioria das publicações tinha sede, tipografia e redação em Luanda, e os seus proprietários residiam nessa cidade. Era comum encontrar nas primeiras páginas exaltações à imprensa, enquanto uma instituição, e pela conquista desse espaço político. “Glória, que é o órgão mais que todo poderoso desse melhoramento e dessa perfeição!”,54 escreveu Joaquim Eugênio de Salles Ferreira, um dos responsáveis pelo periódico O Cruzeiro do Sul. “É a imprensa, no século em que vivemos, quem governa o mundo. Nestes tempos é tão impossível uma sociedade sem imprensa, como um corpo sem alma”,55 escreveu Francisco A. Pinheiro Bayão. Para esse redator, “sem imprensa não há desenvolvimento do progresso, sem imprensa não há garantia segura de liberdade”.56 Em 1º de setembro de 1873, num artigo intitulado “Ultramar”, escrito por Pinheiro Bayão, nota-se o quanto almejava-se com as diversas possibilidades da imprensa. Existia uma forte comunicação entre os periódicos e era comum noticiar o aparecimento de novos jornais, parabenizando-os, assim como comentários a respeito das censuras e suspensões do direito de publicação.

A imprensa propaga os inventos da ciência, - explica-os, discute-os, e aperfeiçoa-os: a imprensa registra os fatos, comenta-os, analisa-os, e deduz deles consequências cuja utilidade nos mostra a história; a imprensa examina as instituições, critica-as e corrige-as: - coíbe os poderes e adoça-lhes a natural agrura do mando, - é o fiscal do governo, e, como órgão da opinião pública, representa perante eles de procurador, advogado, e tribuno do povo.57

Acreditava-se também na possibilidade de civilizar-se pela imprensa: esta provocaria o surgimento de uma nova renascença intelectual africana, como afirmava O Pharol do Povo, em 1883, tendo por objetivo “desbravar a natural rudeza desta raça - quebrar-lhe as cadeias da escravidão a que estão habituados, e infiltrando na alma o amor à liberdade”.58 Os sujeitos da elite mestiça, resultado de processos sociais complexos, ou seja, de transformações culturais e demográficas, tinham posições ambivalentes e paradoxais diante da ideia e da concepção de raça, e, por vezes, reproduziam posições racistas. Apresentavam uma posição mais uniforme quando procuravam demonstrar autoridade e garantir direitos por meio da palavra impressa; era desta forma que os periódicos caracterizavam-se como um instrumento útil em Luanda, e, em linhas gerais, no que tange a sua condição ultramarina, apresentavam os interesses da província, esquecidos pela metrópole. O periódico O Echo de Angola teve o seu primeiro número publicado em 12 de novembro de 1881, prometendo ser o porta-voz e zelar pelos interesses “[…] desta infeliz província dos seus habitantes, e em particular dos filhos do país”.59 O periódico O Cruzeiro do Sul tinha como subtítulo “órgão dos interesses das províncias ultramarinas”, cujo fundador e um dos redatores era um filho do país, Lino Maria de Souza Araújo. O editorial desse jornal, escrito em 15 de junho de 1873 por Joaquim Eugenio de Salles Ferreira, exclamava logo de início: “Ma[i]s um jornal em Angola!”. Em seguida afirmava ser o “sublime invento de Gutemberg”60 uma verdadeira instituição, um poder racional, ilustrado, que dominava os atos e a consciência dos indivíduos, de forma útil e indispensável. O Cruzeiro do Sul tinha por princípio advogar em defesa dos interesses das províncias ultramarinas, mormente os de Angola e os de São Tomé e Príncipe, “as joias de mais subido valor da monarquia portuguesa - que as não aprecia nem estima”.61 Esses redatores interpretavam o domínio português como um feito, resultado da força, “com os seus abusos inevitáveis”,62 cuja conquista poderia ser justificada pelos frutos (progresso econômico). Acreditavam que o desenvolvimento de Portugal acarretaria melhores condições para os seus domínios, mas sob a vigilância crítica da imprensa. No artigo “O ministério da marinha e as colônias”, essa imprensa periódica, afirmava que sua premissa era:

Elevar as colônias do abatimento em que têm jazido, despertar na metrópole por todos os meios o interesse amortecido pela nossa prosperidade, concorrer com o nosso fraco contingente para a auxiliar, lembrando-lhe as medidas e as necessidades mais urgentes para o desenvolvimento de Portugal e seus domínios, eis o fim a que nos propomos.63

Dessa forma, a citação expressa o lugar que esses veículos procuravam demarcar - dentro e não contra o sistema colonial português -, pensando muito mais em rediscutir relações; os artigos mais polêmicos sobre uma ruptura foram assinados por José de Fontes Pereira.

Em relação ao conjunto do território angolano, o papel capital da imprensa era pressionar a metrópole por uma maior fidelidade às expectativas políticas e econômicas da elite local. Podemos entender melhor suas posições quando situamos o seu pensamento num quadro mais amplo, ou seja, no processo histórico de transformações sociais pós-abolição, quando Angola passou da “era dos carregadores e dos negociantes africanos para a era do caminho-de-ferro e dos banqueiros”.64 Numa crítica contundente ao Banco Ultramarino (criado em 1864, instalando sua primeira agência no ultramar em 1865, em Luanda) e a sua política financeira, José de Fontes Pereira afirmava que essa instituição tinha por fim escravizar o comércio da província, uma vez que as medidas protecionistas permitiam à metrópole auferir fortunas sem esforço algum. Ou seja, em Lisboa, argumentava J. F. Pereira, “meia dúzia de indolentes que vivem do prejuízo de milhares de pessoas que trabalham”.65 Defendia-se o livre comércio para acabar com privilégios. Para o historiador René Pélissier, as taxas protecionistas do governo eram normalmente desculpas para determinada política, mais do que um elemento conducente ao desenvolvimento.66

A imprensa angolana ganha relevo no contexto das transformações da vida política e cultural. Luanda, a partir de 1850, apresentou um notável crescimento demográfico; apesar de lento, muito regular. Esse progresso oitocentista não estava desacompanhado de alguns problemas adjacentes, tais como crise de saneamento, ausência de água potável e alta mortalidade.67 Entre 1860 e 1870, havia seis escolas em Luanda, das trinta e uma instituições escolares em toda Angola. Cerca de dez estabelecimentos de ensino eram privados; o Liceu de Angola foi fundado em 1860. Com o fim da escravidão e a diminuição do poder econômico das grandes famílias, os filhos do país passaram a reivindicar uma maior participação na burocracia colonial e na vida política e, com a lei de 1877 que decretava que todos os cargos administrativos coloniais deveriam ser ocupados por indivíduos nomeados e enviados do reino, acirraram-se os conflitos de ordem sociorracial.

Esses redatores consideravam a própria imprensa que ajudaram a emergir como fruto do progresso civilizatório. O ideal Iluminista de um conhecimento capaz de transformar uma sociedade também estava presente em José de Fontes Pereira que, em suas frustrações com a administração colonial portuguesa, criticava: “Não empregam as suas inteligências para civilizar um povo”.68 Afirmara ainda que a metrópole não realizou sacrifícios pecuniários que resultassem ao menos “na edificação de um templo ou qualquer outro edifício, não se fez uma ponte, não se abriu uma escola, não se fez nada realmente que fosse útil, já não digo aos interesses morais e materiais desta província”.69 Em termos gerais, os artigos dos periódicos estavam muito mais carregados de reflexões do que de informações cotidianas - uma forte característica da imprensa do século XIX, opinativa e ideológica. Defendiam a promoção de conhecimentos que prometiam a possibilidade de construção de uma organização social na qual os angolanos pudessem desfrutar do progresso material.

Uma leitura apressada pode render-se à interpretação superficial de que esses filhos do país brigavam apenas por cargos e espaços de poder dentro da burocracia colonial e que os usos da raça em seus discursos eram apenas retóricos, principalmente nas últimas décadas do século XIX, quando Luanda sofreu os efeitos da crise econômica, momento de maior acirramento dos conflitos. Alguns filhos do país, como observa a pesquisadora Rosa Cruz e Silva, presos aos compromissos com a administração colonial, na qual haviam participado como influentes e respeitados funcionários públicos, viviam um drama. “Protestam contra os arbítrios da administração colonial, sobretudo dos militares e ainda contra os abusos dos agricultores europeus que, nas zonas do interior, não se coíbem de maltratar os indígenas gratuitamente.”70 Conscientes ou não da sua condução social mestiça, os filhos do país eram constantemente interpelados pelo racismo. Analisando o conjunto de suas denúncias percebe-se a complexidade dos mestiços que viviam uma cidadania pela metade, de um cidadão que tinha direito ao voto, mas não poderia ocupar cargos públicos. Denúncias contra os abusos do poder metropolitano - ou, mais precisamente, contra o desleixo com o progresso angolano - eram corriqueiras na imprensa. Na segunda metade do século XIX, os jornais O Mercantil, O Cruzeiro do Sul e O Pharol do Povo denunciavam corriqueiramente conflitos envolvendo tais questões - este último tinha como subtítulo “folha republicana”, criado na senda das ideias republicanas e sendo uma forte provocação ao sistema colonial e à despótica monarquia portuguesa.

José de Fontes Pereira não estava sozinho em suas críticas à administração da burocracia colonial: João Inácio de Pinho também corroborava, sob o título “Não nos entenderam!”. Esse redator esclarecia, em função das calúnias e das censuras sofridas, que o periódico O Pharol do Povo não promovia o ódio entre as raças, e que essa questão dizia mais respeito aos portugueses que aos angolanos - estes últimos meras vítimas. Reconhecendo-se como filho do país, afirmava que O Pharol do Povo tinha a pretensão de desconstruir qualquer tipo de argumentação que defendesse uma inferioridade racial dos mestiços. Por fim, questionava, “Somos ingratos por dizermos que os filhos desta terra são vilipendiados, desconsiderados e desprezados em seu próprio país?”.71 Acusava o governo metropolitano de não tomar providências, de não ouvir suas queixas, pois o momento era de fazer reivindicações, uma vez que Angola viveu 400 anos debaixo do mais oneroso jugo.72 Seus questionamentos demonstravam muito bem o estado das relações entre os portugueses e os filhos do país. Além disso, ele denunciava que todos os empregos públicos de primeira e segunda ordem, com rara exceção, eram ocupados pelos europeus. “Somos ingratos por dizermos que os filhos do país são preteridos pelos europeus em tudo e por tudo?” E prossegue em sua crítica, “Somos ingratos por dizermos que os princípios de igualdade não existem em Angola?”.73

A denúncia de João Inácio de Pinto de que O Pharol do Povo havia sido censurado74 diante da “odiosa questão de raças”75 revela os limites do embate entre os filhos do país e a administração colonial, tendo como centro os preconceitos de ordem racial. José de Fontes Pereira foi vítima dessas arbitrariedades:76 em 1878, o seu filho morreu espancado pelo ajudante de campo do governador,77 e em 1890, depois da publicação do seu artigo mais polêmico, em que sugeria que Angola deveria ser colonizada pela Inglaterra, cerca de 90 portugueses foram ameaçá-lo na redação do jornal.78

Essas tensões de ordem racial tiveram como estopim as disputas pelos cargos e/ou funções da burocracia colonial. As questões materiais do mundo do trabalho definiam os limites, as fronteiras, enfim, o lugar dos negros, mestiços e portugueses na estrutura social. José de Fontes Pereira inaugurou na imprensa uma tradição de contra-ataque ostensivo dos angolanos aos ataques raciais, que se fortaleceu em fins da década de 90 do século XIX, com a antologia de artigos de autores angolanos publicados na imprensa de Luanda em resposta aos ataques racistas do jornal Gazeta de Luanda.79 Vejamos a posição do deputado português Sebastião de Souza Dantas Baracho, em discurso pronunciado na câmara dos deputados em Lisboa, no dia 7 de fevereiro de 1893. Para o deputado em questão, não deveria ser permitido o ingresso de “preto” e “mestiço” nos cargos públicos porque o fato poderia, ao misturar raças antagônicas e considerando os “vícios dos indígenas”,80 resultar numa “promiscuidade inconcebível”81 e no “rebaixamento da raça superior”.82 Suas posições foram publicadas no Comércio de Angola, em 1893. O cônego António José do Nascimento criticou a posição do deputado: “O sr. Deputado, constituindo-se defensor de opiniões professadas por homens de medíocre alcance, que medem as virtudes pela cor e os merecimentos [pel]a feição da localidade onde os indivíduos nascem”. Para o cônego, essas ideias retrógradas foram “abandonadas” até mesmo na Europa, pelas nações colonizadoras.

Essas posições retrógradas também foram partilhadas por António Enes, em 1899, que, no seu relatório sobre o trabalho indígena, ressaltou a relação civilizado/primitivo e caracterizou os negros como “vadios”, “ociosos”, “ignorantes e irresponsáveis”, seres inferiores para quem nem a “instrução [seria] meio essencial de aperfeiçoamento” - por isso só com o trabalho e sob vigilância dos “filhos apurados das raças policiadas” se conseguiria “aperfeiçoar a personalidade do africano bronco”.83

O redator Pinheiro Bayão também compartilhava dos mesmos anseios de José de Fontes Pereira ao questionar o domínio português em Angola: “Mas onde estão esses frutos que possam absolver-nos perante a história?”.84 Nesse momento de tensão política, nota-se que o uso dos termos preto, mulato e raça aparecem como categorias de classificação para diferenciar os portugueses dos angolanos.85 Bayão escreve: “nem a raça preta tem por enquanto coisa alguma a agradecer a quem veio inquietá-la de tão longe”, assim como “a raça branca, a sociedade que aqui representa o pensamento da conquista, goza das vantagens a que tem direito quem vive em solo português”.86

José de Fontes Pereira fomentou, articulou e ampliou o espaço de intervenção pública e a participação política efetiva dos cidadãos angolanos. O jornal O Mercantil circulou por todos os concelhos do hinterland de Luanda e ainda nos distritos de Dembos, Ambriz, Benguela e Moçâmedes. Muitos aderiam às ideias dos textos mais polêmicos desse líder ideológico, sobretudo na questão da independência - o que contribuiu para consolidar uma imagem de uma comunhão, de uma comunidade imaginada, ou seja, de uma nação.87

não só os meus patrícios de Loanda, como os das duas Áfricas, ocidental e oriental, aonde tem chegado os jornais que contêm os artigos por nós firmados, me têm todos dispensado muitas provas de simpatia, aprovando e aderindo à campanha separatista que iniciei, e por ser o primeiro africano que tenho advogado com denodo os interesses dos povos oprimidos; e por isso longe de se afastarem de mim, conto com eles no dia fatal, quando resolvermos proclamar a nossa emancipação.88

Civilização e raça

Os filhos do país viviam a ambiguidade de uma formação educacional nos quadros da ideologia colonial, pois o conceito de civilização classificava os indivíduos e os estratificava: “civilizados eram os brancos, independentemente da sua condição social, econômica e acadêmica, mestiços e negros escolarizados e que tivessem hábitos e costumes europeus e tivessem abandonado o modo de vida dos africanos”.89 Do contrário, os não civilizados seriam aqueles que rejeitavam ou aos que não foram dadas condições para a instrução, aqueles que mantinham a vida autóctone, conservando os costumes da raça. Influenciados pelas correntes filosóficas europeias, principalmente o Iluminismo, que estruturou a tradição racionalista ocidental, acreditavam que a humanidade estava em constante processo de evolução. No entanto, suas posições devem ser interpretadas nos quadros de suas escolhas ideológicas em meio ao imperialismo português de viés racista, cuja base ideológica estava ligada ao darwinismo social defendido por Arthur de Gobineau, Houston Chamberlain e pelo português Oliveira Martins. A influência mais direta na administração colonial estava presente nas ideias do historiador e cientista social José Pedro de Oliveira Martins (1845-1894), que defendia o papel do homem branco português como agente civilizador, uma vez que os negros eram “biologicamente inferiores”, e que somente “pela força se [educavam] os povos bárbaros”.90

É importante salientarmos que somente em 1845 foi instituída em Angola uma estrutura oficial de ensino,91 e criadas escolas, como já evidenciamos, a exemplo da Escola Principal de Instrução Primária e o Conselho Inspetor de Instrução. Além do número inexpressivo de escolas, no cotidiano escolar os discentes deparavam-se com as barreiras linguísticas e culturais. Dado o baixo nível de instrução, José de Fontes Pereira via na chegada das missões protestantes maiores oportunidades de acesso à educação: “para assimilação mais rápida do povo angolano tribal à civilização”.92 Os primeiros missionários protestantes instalaram-se em Angola em 1878, enviados pela Sociedade Missionária Batista de Londres. A esse respeito, há um dado relevante: o processo do fim da escravidão, entre os anos de 1845 a 1850, provocou mudanças no perfil demográfico, pois Luanda teve um aumento de mais 100% e a população passou de 5.605 para 12.656; na categoria “pretos/mulatos livres”, os habitantes passaram de 1.255 para 5.305.93 No entanto, somente com o decreto de 28 de abril de 1875 é que temos a abolição em “definitivo” - ainda sob tutela pública até o ano de 1878. A escravidão, o tráfico de escravos e as contradições do colonialismo português eram interpretados como atrofiadores para o desenvolvimento angolano. Em artigo publicado no periódico O Cruzeiro do Sul em 1873, José de Fontes Pereira refletia sobre esse passado recente de Angola:

Não há ainda muitos anos que em algumas das nossas possessões se conservava o bárbaro uso dos açoites, ou surra segundo a expressão própria destas terras, castigo desumano e imoral que era aplicado numa praça pública, a todos os desgraçados a esses postes de infâmia, chamados pelourinho, que para vergonha nossa e insulto à civilização atual e liberdade da que gozamos ainda se conservem erguidos como esqueletos, e um protesto vivo do ominoso despotismo que à custa de tanto sangue banimos para sempre.94

As debilidades e as incapacidades de administrar eficazmente as possessões provocou o florescimento de uma elite letrada, entre outros fatores históricos, em defesa de uma identidade angolana, um protonacionalismo. O surgimento da imprensa acompanhou o processo do fim da escravidão e pôs em evidência a inércia da ação civilizadora portuguesa.95 Os filhos do país, mediados pela imprensa, acreditavam que o pensamento ilustrado, nas palavras do redator Francisco A. Pinheiro Bayão, promoveria “conquistas sucessivas de melhoramentos materiais e morais, que caracterizam a brilhante civilização deste século”.96 Tratava-se, portanto, do civilizar-se mediado pelo pensamento racional moderno, “fazendo a crônica dos acontecimentos [e] apresentando o resultado prático das aplicações teóricas”,97 reconhecendo suas limitações, pois “somos uma mancha no esplêndido sol da civilização atual”.98 O redator Lino D’Araújo era mais prático e enfático: “Entre os melhoramentos com que importa dotar a província ocupa o primeiro lugar a instrução pública”.99 D’Araújo entendia, ainda, ser indispensável tirar o povo da condição de “semibárbaro e inculto”.100 Portugal não era um modelo a ser seguido, uma vez que só objetivava “brutalizar e subjugar os nativos”,101 objetivo que se combinava, entre outros, aos qualitativos que José de Fontes Pereira usava para caracterizar a administração portuguesa.

O tema civilização estava fortemente presente nos debates políticos da segunda metade do século XIX em várias regiões do continente africano e era um dos mais compartilhados na imprensa angolana. Em linhas gerais, o tema aparecia sempre associado à ilustração, ao progresso das ideias, à instrução pública e à educação. Assim, discutir a questão civilizacional, criticando a inércia portuguesa, era imprescindível para o futuro de Angola.

Angolenses! Se jamais houve causa justa no mundo, e que tivesse direito a um próspero resultado, certamente é esta de nos roubarem os nossos escravos a título de filosofia e humanidade, sem se cuidar primeiro na civilização, como fez a Inglaterra e outras nações nas suas colônias.102

Para José de Fontes Pereira, as colônias estrangeiras, também ocupadas, prosperavam mais rápido que as portuguesas, ainda que esse filho do país não apresentasse dados dessa prosperidade. A concepção de que Angola somente poderia tornar-se civilizada em parceria com os de fora do continente africano - não necessariamente Portugal - está atrelada à necessidade de regeneração, de superação do período do tráfico que arruinou a África. Assim, reconhecendo a “conquista” portuguesa como um fato, esperava-se, nas palavras de José de Fontes Pereira, “que os civilizadores de Lisboa que tanto se afadigam em promover a seu modo o progresso desta província”103 dialogassem com os interesses diferenciais de Angola. No âmbito mais geral, Fontes Pereira acreditava que os tratados assinados com os Estados europeus não implicariam em perda de soberania, sendo entendidos apenas como acordo de cooperação e auxílio. Para o redator Pinheiro Bayão, em termos gerais, o progresso civilizatório possibilitou conquistas sucessivas “de melhoramentos morais e materiais”104 no mundo europeu ocidental, enquanto “nós, os habitantes da colônia portuguesa, mergulhamos em um sono profundo”.105 Esse tipo de crítica fazia parte do cotidiano das narrativas jornalísticas, que questionavam se, de fato, Portugal era um país civilizado! A título de exemplo, o periódico republicano Pharol do Povo trazia em sua primeira página o artigo “Portugal é um país inculto!”, e, em seguida, demonstrava que Portugal não tinha condições para desenvolver um processo civilizador em Angola. “Desgraçado país que de quatro milhões e cinco mil habitantes de que se compõe Portugal, só sabem ler oitocentos e cinto mil habitantes!!! É este o país que nos pode civilizar? Não, cem vezes não”.106

[…] os homens encarregados da administração pública em Portugal não passam de umas aves de rapina e tendo já visto as queixas constantes dos filhos das colônias, aviltados e desprezados por aqueles que deveriam instruir e considerar, não admira que os estrangeiros conhecedores de tudo isso procurem apossar-se das terras portuguesas, ainda conservadas em estado de natureza, e que as aproveitem como bens nascentes para cultivar e civilizar, tornando-os cidadãos uteis a si e ao resto da humanidade.107

Na relação metrópole-província, para esses periodistas, investir na instrução da colônia era fundamental. O efeito das reflexões de Fontes Pereira foi tão grande que o governador elaborou um relatório endereçado ao Ministério da Marinha e Ultramar no qual informava o teor do artigo, “escrito em mau português” do “mulato”, solicitando que retirassem dele, imediatamente, a provisão para advogar. José de Fontes Pereira não via nenhuma necessidade de modificar radicalmente as relações seculares de Angola com a Europa, certo de que poderia ser possível barrar o avanço de qualquer outra nação europeia, e caso “quisessem impor-lhe mudanças pela força e avançar em suas terras”, conseguiriam “barrar-lhe o caminho, tal como vinham fazendo há dois ou três séculos”.108 Em linhas gerais, Fontes Pereira interpretava o colonialismo português como um fato e reconhecia os conflitos a partir dos interesses divergentes, mas tinha a expectativa que a sua região obtivesse vantagens culturais, sociais e, sobretudo, educacionais. Com base no seu ideal Iluminista, denunciava a violência, o despotismo liberal, a falta de liberdade e de fraternidade. Foi um crítico ferrenho da administração colonial portuguesa e defendia a emancipação de Angola, advogando que “a emancipação de um povo tanto pode se fundar nas suas riquezas naturais bem desenvolvidas, na vasta ilustração de muitos dos seus concidadãos, como pode se fundar também na incúria, nos desleixo e despotismo da nação que o domina”.109

Fazem parte da modernidade oitocentista da cidade de Luanda os estabelecimentos escolares, os teatros, os bancos, as estradas de ferro, os sistemas de iluminação e abastecimento, as bibliotecas públicas, o serviço telegráfico e os hospitais, assim como as mudanças nos costumes e nos comportamentos provocadas pelas ações eclesiásticas e missionárias. Os concertos musicais, enquanto espetáculo público, os bailes, as recepções aos governadores e as touradas também faziam parte desse processo. Do ponto de vista linguístico, com o surgimento da imprensa, ainda que o quimbundo permanecesse como língua hegemônica, o uso do português não mais se limitou ao comércio e às relações diplomáticas. Nas duas últimas décadas do século XIX, a língua portuguesa desenvolveu-se fortemente no movimento jornalístico: alguns escreviam em língua local (como já evidenciamos), a exemplo de Joaquim C. da Matta, que valorizava o idioma quimbundo nos seus questionamentos à colonização portuguesa. Essas foram algumas transformações na vida social que possibilitaram uma interpenetração cultural crioulizante. Esse amálgama biossocial fez parte de um longo processo de crioulização cultural, que tendeu mais para um processo de africanização110 da colonização que uma inerente plasticidade111 da cultura portuguesa. Em Angola, a mestiçagem cultural alcançou níveis mais intensos do que no restante da África atlântica, em virtude da maior intensidade e duração do tráfico, assim como do processo de interiorização de interesses luso-africanos na região do hinterland de Luanda, na primeira metade do século XIX, como afirma o historiador Roquinaldo Ferreira.112 Mas, ainda assim, os níveis de imigração portuguesa eram baixos e, no que tange à presença mestiça nos postos burocráticos da administração colonial, os mulatos eram fundamentais. Como afirmado por Jill Dias, o mulato, no caso angolano, era uma categoria sociocultural heterogênea que englobava “desde os descendentes de europeus, nascidos localmente (tanto brancos como mestiços) aos africanos destribalizados, mais ou menos adaptados à cultura europeia”.113 Assim como no Brasil, estes eram vistos com constante desconfiança, e o termo carregava sentido pejorativo. Nos recenseamentos oitocentistas, a consciência de raça estava presente desde os primeiros contatos com os portugueses, pois a população era dividida de acordo com a cor da pele: preto, livre ou mestiço (pardos, mulatos ou filhos do país).114 A historiografia contemporânea, dos dois lados do Atlântico, tem reinterpretado a crioulidade angolana a partir das contingências históricas e da fragilidade115 portuguesa em estabelecer um projeto colonial. José de Fontes Pereira não questionou o processo de mestiçagem cultural em si, cuja experiência mestiça era evidente em toda sua formação política e cultural, mas sim o nível e as condições reais desses contatos interétnicos em meio às disjunturas da política colonial.

Nesse ambiente de luta contra o rebaixamento dos filhos do país, em 1880 foi publicado em Lisboa o livro A raça negra sob o ponto de vista da civilização da África: usos e costumes de alguns povos gentílicos do interior de Moçâmedes, do ex-editor do periódico O Cruzeiro do Sul, o português António Francisco Nogueira. Membro da Sociedade de Geografia de Lisboa e da Comissão de Exploração e Civilização da África, António Francisco Nogueira já havia escrito, em 1878, no Jornal do Comércio, os seguintes artigos; “Povos primitivos e povos civilizados” e “Os Ba-Nhaneca e os Ban-Kumbi, no interior de Moçâmedes, a propósito do livro de Sir John Lubbock, As origens da civilização. Apesar da sua defesa “científica” de que na África existiam raças selvagens, mas não degeneradas, afirmava que em seus 25 anos em África, aprendeu que o negro não era um ente absolutamente inferior, e que o auxílio de Portugal fazia-se necessário em conjunto com os povos angolanos para o desenvolvimento da colônia: “Se encararmos o estado de atraso dos negros sob o seu aspecto verdadeiro, veremos que ele nada prova contra a capacidade destes para se civilizarem”.116 O pensamento de A. F. Nogueira, enquanto um cientista colonial, influenciou vários intelectuais angolanos, uma vez que suas reflexões já faziam parte das expectativas dos filhos do país que dominavam o debate público sobre a questão civilizacional.

Todos os nossos esforços devem tender, pois, para o civilizar, para o auxiliar na sua evolução, não por meios violentos, não maltratando-o, não exigindo-lhe mais do que ele por enquanto pode fazer, que isso seria o mesmo que destruí-lo, e é o que temos feito até agora, com a mais ignorante imprevidência, e a mais revoltante injustiça, mas pelo estudo e pela prática de todos os meios, sensatos, justos, adequados que nos possam levar a um semelhante resultado. A escola é a nossa grande alavanca nesse sentido.117

Ao contrário do que afirmam os pesquisadores René Pélissier e Douglas Wheeler em História de Angola,118 que a raça ou a cor não imprimia tanta força na personalidade, na posição social ou no nível de instrução, dado o grau da política de assimilação, principalmente depois da promulgação das leis dos regimes liberais de 1820 - decretos que afirmavam que todos de Angola eram cidadãos portugueses -, as narrativas dos filhos do país demonstram o contrário. Não havia restrições ou obstáculos legais no acesso aos empregos, mas, nas disputas pelos cargos, por vezes, as representações estereotipadas sobre os africanos ganhavam força, dificultando seu acesso. Não nos deteremos em provar a validade do significado de ser crioulo,119 dado o grau de assimilação dos valores europeus e da dinâmica da mistura cultural como resultado do comércio transatlântico, mas pretendemos, tão somente, por meio das análises dos filhos do país, evidenciar a força do preconceito de raça nos momentos mais conflituosos da vida social.

O que é que Angola ganhou com o domínio português? Uma escravatura sinistra, desprezo e a mais completa ignorância! E até o próprio governo fez tudo o que pôde para humilhar e aviltar os filhos desta terra que possuem as qualificações necessárias ao desenvolvimento… Que civilizador, e quão português!120

À guisa de conclusão

Em meio às possibilidades transformadoras e racistas do pensamento Iluminista, acreditamos que esses intelectuais fizeram mais que uma leitura assimilacionista passiva, enquanto sujeitos políticos. No contexto do domínio colonial, esses grupos subordinados ou marginais selecionaram e inventaram materiais a partir daqueles que a eles foram transmitidos pela cultura metropolitana121 e mesmo que reconhecendo - e, por vezes, endossando - as ideias iluministas, não propugnavam por uma infra-humanidade para os africanos no sentido essencialista, mas apenas por uma concepção de “estágio civilizacional” que poderia ser superado pela instrução. José de Fontes Pereira escreveu em 1890, um ano antes de sua morte, sob os efeitos da Conferência de Berlim, que jamais os europeus tornariam os nativos “cidadãos úteis para eles e para o resto da humanidade”,122 concluindo que os africanos “eram os senhores naturais das suas próprias terras”.123 Como demonstrou a historiadora Linda M. Heywood,124 os centro-africanos, desde o século XVIII, foram habilidosos em integrar, seletivamente, elementos da cultura europeia em seus contextos culturais, e naquele momento histórico os integraram mais uma vez.

Temos a interpretação de que o termo raça, tal como aparece nos discursos de José de Fontes Pereira e nos demais redatores da imprensa angolana, não significava algo puramente biológico, mas social, resultado do entrelaçamento das representações estereotipadas do africano diante das tensões raciais do seu tempo. Embora ligada à cor da pele, aos costumes e à língua, o termo era bastante genérico, ou seja: “essa raça de espúria, essa raça de estrangeiros, que só tem prestado para nos escravizar, aos seus caprichos, aos seus vícios, ambições e devassidões”.125

Para os filhos do país, a inferioridade racial estava atrelada à falta de instrução/educação. Ao contrário do assimilado, que era uma construção jurídica do colonialismo português, a identidade filhos do país foi resultado da vivência desses sujeitos em meio aos processos sociais e de como eles interpretaram suas experiências. Em alguns momentos, José de Fontes Pereira identificava-se como africano, conforme publicação n’O Pharol do Povo em 1885: “Eu, José de Fontes Pereira, humilde autor d’estas linhas, na minha qualidade de africano, protesto, do alto d’esta tribuna contra os actos que as nações da Europa e América estão combinando como fim de destronar o rei do Congo”.126 Esse processo de diferenciação foi aguçado em fins do século XIX e ocasionou uma tomada de consciência das desigualdades de ordem racial. “De resto há indivíduo da raça preta em nada inferiores aos da raça branca; não o manifestam, por vezes, porque não são educados; e na metrópole sucede o mesmo com as classes que não são”.127

José de Fontes Pereira faleceu aos 68 anos, de pneumonia fibrinosa, no dia 3 de maio de 1891. Morreu de “nostalgia jornalística”,128 escreveu Joaquim Dias Cordeiro da Mata, em memória ao seu amigo. Desapareceu do seio da família africana.129 O jornalista e filho do país Mamede de Sant’Anna e Palma o homenageou ressaltando a sua importância: “Não é sem custo que a mão, segurando a pena, procura descrever a vida de um homem que fenece - deixando no seu país lágrimas e prantos, e na família luto e tristeza”.130 Em maio de 1893, no aniversário de passamento, o periódico O Desastre enunciava que Fontes Pereira foi o decano “dos jornalistas angolenses, que honrou as letras e a terra do seu berço”.131 Os redatores ainda afirmaram que ele prestou relevantes serviços, por meio de seu papel na imprensa da imprensa, para Angola.

José de Fontes Pereira teve poucos amigos políticos, porque as verdades que escrevia e a maneira como procurava acentuar com dados históricos as suas afirmações, desagradavam a muitos que se julgavam melindrados com elas. Talvez já hoje lhe façam justiça. É que nem todas as verdades se dizem; mas Fontes tributava pouco culto a este axioma.132

Por fim, pode-se dizer que caracterizar o pensamento de José de Fontes Pereira não é uma tarefa fácil, pois este produziu seus artigos em diferentes conjunturas históricas. No entanto, acreditamos que, em linhas gerais, nos entrelaçamentos da raça com o ideal civilizatório, ele tinha por base uma concepção monogenista em seus discursos, cujo objetivo era demonstrar que a sociedade angolana fazia parte de uma humanidade comum, ainda que num ritmo temporal diferenciado.

Notas