Sección Monográfica

EDUCACIÓN POSITIVA: EDUCANDO PARA EL ÉXITO ACADÉMICO Y PARA LA VIDA PLENA

EDUCACIÓN POSITIVA: EDUCANDO PARA EL ÉXITO ACADÉMICO Y PARA LA VIDA PLENA

Papeles del Psicólogo, vol. 38, núm. 1, pp. 50-57, 2017

Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos

Resumen: La educación tradicional se ha centrado en transmitir las herramientas necesarias para el éxito académico y profesional del individuo, y el progreso del alumno se mide de acuerdo con su desempeño dentro de este paradigma limitado del éxito. Varias décadas de investigación rigurosa internacional nos han demostrado que existen herramientas para generar los elementos del bienestar, y que estas se pueden enseñar y aprender. Más aún, estas herramientas se deben enseñar, ya que el bienestar tiene valor intrínseco (el ser humano innatamente desea la felicidad) y valor instrumental (la felicidad genera beneficios como salud física, éxito profesional y personal, mejores relaciones con otros, y menor violencia y consumo de drogas entre adolescentes, entre otros). Utilizando métodos del máximo rigor científico, la educación positiva enseña las herramientas y el conocimiento que el individuo necesita para tener una vida académica y profesional exitosa, así como para florecer como ser humano y tener una vida plena.

Palabras clave: Éxito académico, Bienestar, Vida plena.

Abstract: Traditional education has focused on giving individuals the tools to succeed academically and professionally, and students’ progress has been measured according to their performance within this limited paradigm of success. Various decades of rigorous international research have shown that skills exist for building the elements of well-being, and that these can be taught and learned. Furthermore, these skills should be taught, since well-being has both intrinsic value (human beings innately desire happiness) as well as instrumental value (well-being generates desirable life outcomes, including physical health, professional and academic success, better relationships with others, and less violence and drug consumption, among others). Based on the most rigorous scientific research, positive education teaches the skills and knowledge that individuals need in order to have successful academic and professional lives, as well as to flourish as human beings and live a fulfilling life.

Keywords: Academic success, Well-being, Fulfilling life.

La educación transforma al ser humano. A través de la transmisión de conocimiento y habilidades, la educación le transporta de su estado presente a un estado distinto futuro. Por lo tanto, la educación implica el cambio y el crecimiento del individuo en una cierta dirección. La pregunta importante al abordar el tema de la educación es: ¿en qué dirección queremos transformar cognitiva y emocionalmente al individuo en su proceso educativo? En otras palabras, ¿cuál es el propósito de la educación y cuál debe ser su fin?

El sentido común, junto con estudios más rigurosos en campos como la psicología positiva, nos dice que el bienestar integral es una meta fundamental en la vida del ser humano, y podría decirse que la más importante. Sin embargo, independientemente de ideologías y creencias morales, es innegable que nos encontramos en una época en la que el progreso se mide, en gran parte, de acuerdo con la acumulación de dinero y bienes materiales, desde el éxito individual hasta el nivel del desarrollo nacional. La gran mayoría de los sistemas educativos actuales reflejan esta concepción del progreso en la manera en la que preparan al individuo, especialmente durante sus años más formativos: la niñez y la adolescencia. Los sistemas educativos tratan de preparar a los alumnos para tener vidas productivas, más no les proveen de herramientas para tener vidas plenas y sanas, con significado y propósito.

La psicología positiva reconoce que la economía es un motor esencial para el funcionamiento de nuestra sociedad, y que es necesario preparar al ser humano para que esta economía prospere de manera sostenible e igualitaria. No obstante, la psicología positiva también reconoce que la economía debe servir al individuo, y no el individuo a la economía. Por consiguiente, la educación debe proporcionar al estudiante el conocimiento y las herramientas para tener una vida productiva y una vida plena. La plenitud no es una amenaza al progreso económico; al contrario, es un complemento que amplifica la productividad del individuo durante su vida y que simultáneamente incrementa la satisfacción del ser humano con su vida. Hay amplia investigación que nos demuestra que la felicidad contribuye de manera significativa y positiva a la salud física, la creatividad, la productividad, la innovación, y las relaciones sociales (Howell, Kern, y Lyubomirsky, 2007; Lyubomirsky, King y Diener, 2005; Pressman y Cohen, 2005 . Por lo tanto, un sistema educativo que promueva el bienestar del alumnado y de la comunidad al mismo tiempo que fomenta el progreso más tradicional, brindará a sus estudiantes las herramientas para disfrutar de vidas productivas y plenas. Este es el fundamento de la educación positiva.

Es la intersección de la psicología positiva con la educación la que nos presenta una pregunta simple y fundamental: ¿educación para qué? La educación positiva responde a esta pregunta usando décadas de estudios científicos y milenios de contemplación y razón: educación para la plenitud integral que el ser humano innatamente desea, independientemente de su cultura o época.

La educación positiva postula empíricamente, tras años de investigación rigurosa acerca de las herramientas de la felicidad, que el bienestar se puede enseñar y aprender. Más aún, la educación positiva propone que, por su valor intrínseco así como por su valor instrumental (los beneficios consecuentes de la felicidad), las herramientas y el conocimiento del bienestar se deben enseñar.

LA PSICOLOGÍA POSITIVA Y LA EDUCACIÓN

La psicología positiva es el estudio científico de las fortalezas y las virtudes que hacen posible que el ser humano, sus organizaciones, y sus comunidades prosperen. Una de las más fuertes críticas de la psicología positiva viene de la percepción incorrecta que la disciplina solamente estudia las emociones positivas. Provocado en parte por los medios y los libros de cultura pop que se centran solamente en incrementar las emociones positivas, la psicología positiva frecuentemente se considera un movimiento “new age,” separado de campos con rigor científico como lo son la física o la biología. En su libro La Ciencia de la Felicidad, Lyubomirsky (2007) claramente expresa el compromiso científico de la psicología positiva.

“En primer lugar, la brújula de la ciencia de la felicidad es la ciencia, y la felicidad — el aumento de las estrategias que otros psicólogos sociales y yo hemos desarrollado — es su elemento clave de apoyo. Mi historia es la de una investigadora científica, no la de un médico, de un coach de la vida, o de un gurú de la autoayuda... La ciencia de la felicidad es diferente a muchos libros de autoayuda en la medida en que representa una síntesis de lo que los investigadores de la ciencia de la felicidad, incluyéndome a mí misma, han descubierto en sus investigaciones empíricas. Cada sugerencia que ofrezco goza del sustento de la investigación científica”.

Innegablemente, uno de los varios objetivos de la psicología positiva es el incrementar la felicidad individual, que incluye que la persona tenga emociones positivas con mayor frecuencia y emociones negativas con menor frecuencia. Aunque uno de los pilares de la psicología positiva lo constituyen las emociones positivas, conforme un sinnúmero de estudios empíricos se han llevado a cabo a través de las últimas dos décadas, la psicología positiva ha evolucionado y su entendimiento del bienestar y la felicidad se han refinado. La felicidad ahora se concibe no solo como emociones positivas, sino también como el disfrute de un bienestar integral y el florecer en múltiples áreas de la vida y de la experiencia humana (Diener, Scollon y Lucas, 2003).

Ryff (1995), uno de los primeros en proponer un entendimiento multidimensional de la felicidad, sugiere un modelo con seis componentes del bienestar (autoaceptación, relaciones positivas con los demás, autonomía, dominio del medio ambiente, propósito en la vida y crecimiento personal). A nivel social, Gallup ha creado el Healthways Well-Being Index, que incluye variables como evaluación de la vida, salud emocional, salud física, hábitos saludables, entorno laboral y accesos básicos (Kahneman y Deaton, 2010). La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha creado el Better Life Index, compuesto por 11 temas que se consideran esenciales para la calidad de vida (vivienda, ingresos, empleo, comunidad, educación, medio ambiente, gobierno, salud, satisfacción con la vida, seguridad, y balance de vida y trabajo). El índice permite a cada país identificar los temas más importantes para ellos (Kerényi, 2011).

Análogamente a estos modelos y concentrándose en adultos, Seligman (2011) más recientemente sugiere un modelo de cinco partes de florecimiento humano (emociones positivas, relaciones positivas, involucramiento, significado y metas alcanzadas, o PRISMA). Cabe destacar que cada uno de estos modelos e índices sugieren que el bienestar está compuesto de perfiles a través de múltiples dominios, y no simplemente de un solo número (Forgeard, Jayawickreme, Kern y Seligman, 2011). Los individuos, las organizaciones, y los gobiernos pueden decidir qué elementos son los más importantes, ver cómo se comparan unos con los otros, e idear formas estratégicas para incrementarlos o disminuirlos.

Un elemento que falta en cada uno de estos modelos enfocados en el bienestar del adulto es el precursor obvio: el bienestar y el funcionamiento de la juventud. La psicología de la adolescencia y de la niñez se ha centrado principalmente en la psicopatología del desarrollo y en minimizar los efectos negativos de las enfermedades mentales, y poco en el bienestar de los jóvenes y en cómo fomentarlo. La adolescencia es un período particularmente formativo y que a menudo ha sido ignorado en la psicología contemporánea. El bienestar y progreso de los jóvenes a menudo se miden tan solo a través de su desempeño académico (e.g., calificaciones y notas).

Al igual que varios componentes son necesarios para definir y entender el bienestar del adulto, Kern et al. (2014) sugieren que es necesario un enfoque multifacético para el bienestar del joven durante su niñez y adolescencia. Con este fin, recientemente han desarrollado un modelo teórico del funcionamiento psicológico positivo de los jóvenes que se compone de cinco factores que reflejan los cinco dominios de PRISMA, caracterizado por el acrónimo PRECO: la perseverancia (ejecución de objetivos hasta alcanzarlos, a pesar de la oposición y retos), las relaciones positivas (relaciones satisfactorias con los demás que brinden un sentimiento de apoyo y amor recíproco), las emociones positivas (e.g., alegría, confianza, tranquilidad, entusiasmo), el compromiso e involucramiento (absorción completa en lo que está haciendo e interés en actividades de la vida), y el optimismo (esperanza y confianza en el futuro).

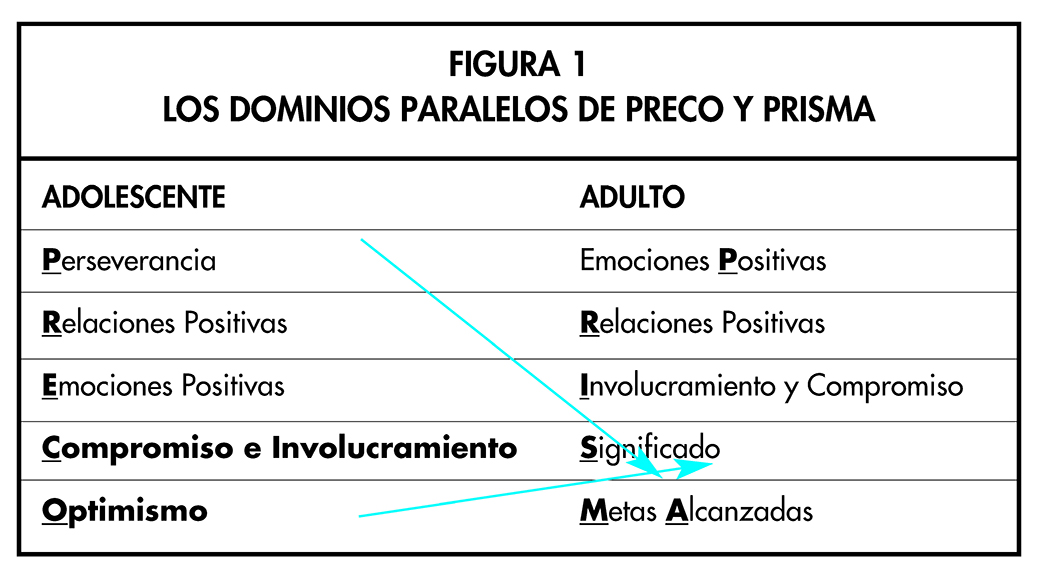

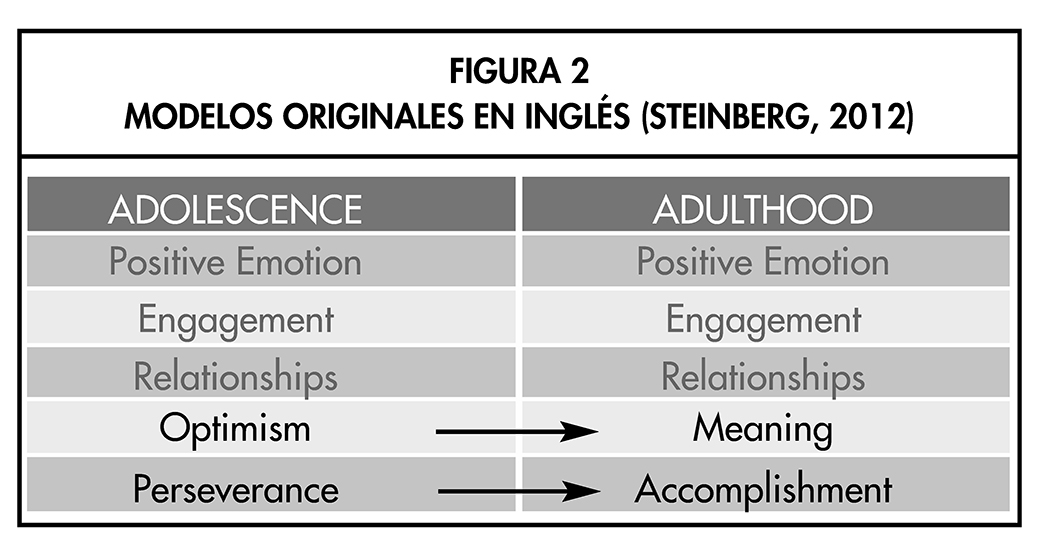

Como se observa en elFigura 1 PRECO refleja la estructura de cinco factores de PRISMA, con dominios de significado y de metas alcanzadas que son más relevantes para adolescentes: el optimismo y la perseverancia, respectivamente (el Figura 2 muestra los modelos originales en inglés). El significado y las metas alcanzadas no son dominios del bienestar que tengan mucha relevancia para la mayoría de los niños y adolescentes. En cambio, los jóvenes más optimistas muestran un mayor significado en el futuro (Steinberg, 2012); y la perseverancia o firmeza (“grit”) es más predictiva del desempeño académico que la inteligencia, tradicionalmente medida utilizando el cociente intelectual (CI) (Duckworth, Peterson, Matthews y Kelly, 2007).

LA EDUCACIÓN POSITIVA

Las escuelas tienen un papel fundamental en el establecimiento y el mantenimiento de valores culturales y sociales. Muchos niños y adolescentes pasan la mayoría de su tiempo en ambientes escolares. Cabe destacar que, aunque bien intencionados, los sistemas educativos a menudo establecen un tono negativo. Los estudiantes deben sentarse en silencio y comportarse, o enfrentar acciones disciplinarias. El profesorado a menudo invierte mucho tiempo y energía ante la victimización, la intimidación, las peleas y las interrupciones del alumnado, las cuales generan estrés y frustración para los docentes y un ambiente hostil y no propicio para el aprendizaje. Eventualmente, una porción importante del alumnado, el profesorado y los administradores se amargan ante el proceso escolar. Un estudio reciente examinó qué palabras utilizan los adolescentes en los medios de comunicación social como Twitter y Facebook cuando están hablando acerca de sus escuelas, y las palabras más comunes que se utilizan incluyen “aburrido”, “estúpido” y “odio” (Schwartz et al., 2013).

La educación positiva presenta un nuevo paradigma y enfatiza las emociones positivas, los rasgos positivos del carácter, el significado y el propósito del estudio, y la motivación personalizada para promover el aprendizaje, para brindarle al estudiante las herramientas para vivir una vida plena, dentro del entorno académico y más allá de él. Este paradigma se basa en una educación tanto para las habilidades tradicionales de logro académico, como para las herramientas para el bienestar integral (Seligman, Ernst, Gillham, Reivich y Linkins, 2009). Las escuelas suelen enseñar a los niños y a los adolescentes las herramientas que necesitarán para el éxito profesional en el futuro. La educación positiva enseña estas habilidades tradicionales para el éxito, y además enseña las herramientas que permiten al individuo y a su comunidad prosperar y florecer. Basándose en el creciente campo de la psicología positiva, la educación positiva se centra en el cultivo del bienestar en alumnos, profesores y administradores educativos, para crear un ambiente que fomente el crecimiento del estudiante y de la comunidad académica. Este enfoque es en paralelo a la enseñanza simultánea de las habilidades para el desempeño tradicional académico (e. g., buenas notas y calificaciones).

La educación positiva propone que el bienestar debe ser enseñado, por su valor intrínseco y por su valor instrumental.

A pesar de que las condiciones externas (e. g., crecimiento económico, acceso a servicios de salud y educación) han mejorado en prácticamente todo el mundo durante los últimos 50 años, la satisfacción general con la vida se ha mantenido esencialmente estable en la mayoría de los países (Inglehart, Foa, Peterson y Welzel, 2007). Durante este mismo período, la prevalencia de la depresión ha aumentado a un ritmo alarmante. Algunos estudios afirman que la depresión hoy en día es cerca de diez veces más frecuente de lo que lo era hace 50 años (Wickramaratne, Weissman, Hoja y Holford, 1989). No solamente ha incrementado la prevalencia global de la depresión clínica durante las últimas cinco décadas, sino que la edad media de un primer episodio de depresión ha pasado de la edad adulta a la adolescencia. Hoy en día, uno de cada cinco adolescentes tiene un episodio de depresión clínica antes determinar la escuela secundaria (Lewinsohn, Rohde, Seeley y Fischer, 1993; Weissman, 1987 . Estos resultados afirman la necesidad urgente de un paradigma educativo que aborde directamente el bienestar psicológico de los adolescentes.

Aparte de las alarmantes estadísticas adolescentes a escala global que demuestran la urgencia de un nuevo paradigma educativo que esté alineado con las realidades actuales, hay beneficios académicos consecuentes con incrementar la salud psicológica de los jóvenes. En general, las personas felices aprenden mejor. Las emociones negativas producen atención restringida, pensamiento negativo y crítico, y perspectivas analíticas. En contraste, las emociones positivas generan pensamiento creativo y holístico, y atención amplia (Bolte, Goschke y Kuhl, 2003; Estrada, Isen y Young, 1994;Fredrickson, 1998; Fredrickson y Branigan, 2005Isen, Daubman, y Nowicki, 1987Isen, Rosenzweig y Young, 1991; Kuhl, 1983 y 2000Rowe, Hirsh, Anderson y Smith, 2007; Seligman, et al, 2009).

La investigación psicológica nos enseña que el afecto positivo (e. g., alegría, confianza, tranquilidad, entusiasmo) y el afecto negativo (e. g., tristeza, frustración, estrés, miedo, ansiedad) son factores independientes del estado emocional de una persona en cualquier momento – los elementos del afecto positivo y del afecto negativos pueden estar presentes simultáneamente (Watson, Clark y Tellegen, 1988). Por lo tanto, la presencia del afecto positivo es favorable en momentos educativos y eventos de la vida que requieren de creatividad y de pensamiento amplio y holístico, mientras que el afecto negativo es favorable durante los eventos que requieren pensamiento crítico y analítico. Las emociones negativas ya las generan la mayoría de los ambientes educativos; sin embargo, todavía no generan el afecto positivo. Tener el repertorio entero de emociones disponible y poder activar esas emociones al enfrentar diferentes problemas y decisiones, es un arte que se puede aprender.

Más allá de los beneficios estrictamente académicos de la felicidad, el bienestar contribuye importantemente en otras consecuencias positivas de la vida. La investigación ha demostrado que:

-

Las personas con mayor satisfacción de vida gozan de mejor salud física, mayor logro profesional, mejores relaciones sociales y mayores contribuciones económicas para su sociedad (Howell, Kern y Lyubomirsky, 2007;Lyubomirsky, King y Diener, 2005; Pressman y Cohen, 2005).

Los optimistas tienen mejor salud física, incluyendo recuperaciones más rápidas después de cirugías, enfermedad con menor frecuencia, menor riesgo de mortalidad, y menor incidencia de consumo de tabaco, alcohol y drogas (Fry y Debats, 2009; Shen, McCreary y Myers, 2004).

Las personas con más emociones positivas muestran mejores relaciones sociales y conductas más saludables (Howell et al., 2007; Lyubomirsky et al., 2005; Pressman y Cohen, 2005Salovey, Rothman, Detweiler y Steward, 2000).

Las personas que sienten más gratitud experimentan menos síntomas somáticos (Froh, Yurkewicz, y Kashdan, 2009).

El afecto positivo reduce los prejuicios hacia miembros de otros grupos raciales, étnicos, culturales, y religiosos (Johnson y Fredrickson, 2005).

Hasta la fecha, la psicología positiva se ha centrado principalmente en adultos, y pocos estudios han investigado el bienestar de los jóvenes. Sin embargo, algunos estudios sobre la adolescencia han encontrado que:

-

La autoestima y las emociones positivas generan efectos positivos para la salud física en los adolescentes y niños (Hoyt, Chase-Lansdale, McDade y Adam, 2012).

Manteniendo niveles socioeconómicos, calificaciones y otros factores de vida constantes, los adolescentes felices ganan sustancialmente más dinero que los adolescentes menos felices 15 años más tarde en la vida (Diener, Nickerson, Lucas y Sandvik, 2002).

Las relaciones significativas con figuras adultas positivas protegen a los adolescentes contra consecuencias negativas como la depresión, la pertenencia a pandillas, la delincuencia juvenil, las conductas sexuales de riesgo y el abuso de sustancias (Hamre y Pianta, 2001).

Los adolescentes más perseverantes muestran comportamientos más sanos, mejor desempeño educativo, mayor éxito en el trabajo años después, matrimonios más sólidos, mejor salud en el presente (menor número de lesiones y hospitalizaciones) y menos problemas de salud 25 años más tarde (Bogg y Roberts, 2004; Kern y Friedman, 2008Roberts, Kuncel, Shiner, Caspi y Goldberg, 2007).

La educación positiva no solamente postula que las herramientas de la felicidad se deben enseñar, sino también se basa en el fundamento empírico de que el bienestar se puede enseñar.

Un gran número de estudios nos han mostrado que el bienestar depende en parte de factores genéticos y en parte de habilidades que se pueden enseñar y aprender a través de la vida (Seligman, 2002). Más allá de lo que la ruleta genética le brinda a cada individuo, existe evidencia de que la educación positiva incrementa el bienestar y mejora el comportamiento de los estudiantes, aumenta su participación en el aula, les enseña las herramientas para conseguir objetivos que la mayoría de los padres valoran, y también mejora su desempeño académico (Seligman et al., 2009).

FIGURA 1. LOS DOMINIOS PARALELOS DE PRECO Y PRISMA

FIGURA 2. MODELOS ORIGINALES EN INGLÉS (STEINBERG, 2012)

INTERVENCIONES POSITIVAS EN UN CONTEXTO EDUCATIVO

Hay varios estudios que demuestran el impacto de las intervenciones de la educación positiva. La principal intervención es el Programa de Resiliencia de Penn (PRP), desarrollado en la Universidad de Pennsylvania. Su plan de estudios y currículum enseñan a los estudiantes varias habilidades para la vida plena, como el optimismo, la creatividad, la relajación, la toma de decisiones, la asertividad, la resolución de problemas y la comunicación. A lo largo de las últimas dos décadas, más de 20 estudios con más de 2000 estudiantes han evaluado el impacto del PRP en comparación con un grupo control (Seligman, et al., 2009). Los resultados demuestran que el PRP:

- 1.

Reduce y previene los síntomas de la depresión, la desesperanza, y la ansiedad (Brunwasser y Gillham, 2008).

2. Funciona con la misma eficacia para jóvenes de diferentes orígenes raciales y étnicos (Brunwasser y Gillham, 2008).

3. Es más eficaz cuando hay un entrenamiento adecuado de líderes y maestros, y supervisión constante del progreso del grupo (Gillham, Brunwasser, y Freres, 2007).

4. Reduce los problemas de comportamiento (Seligman, et al., 2009).

Una segunda intervención de educación positiva que tiene menos evidencia empírica que el PRP, pero que tiene algunos resultados significativos, es el Currículum de Psicología Positiva Strath Haven (CPPSH). El objetivo del plan de estudios es permitir a los estudiantes identificar sus fortalezas de carácter e incitar a que las utilicen más en sus actividades cotidianas, dentro del aula y fuera de ella. Las fortalezas de carácter se identifican utilizando el cuestionario de Valores en Acción (VEA), un inventario de atributos humanos que Peterson y Seligman (2004) proponen que han sido valoradas por la mayoría de la culturas, si no todas, a través de distintas épocas. Ejemplos de fortalezas de carácter son: la creatividad, la perseverancia, el amor, la justicia y el autocontrol. El CPPSH muestra evidencias de aumento de las habilidades sociales de los estudiantes, además de incrementar su participación en la escuela y su disfrute de asistir a ella (Seligman et al., 2009).

LA MEDITACIÓN, LA ATENCIÓN PLENA Y EL ALTRUISMO

La meditación es una práctica que tiene sus orígenes en culturas budistas e hinduistas y que ha demostrado sus beneficios a través de los milenios, en conjunto con la atención plena (“mindfulness”) y el altruismo causados por la práctica de la meditación. La meditación es una práctica firmemente establecida y que innegablemente se puede enseñar y aprender, dentro y fuera de un contexto escolar. Hay instituciones educativas que han integrado la meditación en su currículum formal, y también hay cada vez más instituciones no académicas que ofrecen clases de meditación de todo tipo (ver ejemplos en la siguiente sección de este capítulo).

Muchos estudios durante las últimas dos décadas han establecido científicamente la relación que existe entre la meditación, el altruismo, la atención plena (“mindfulness”) y el bienestar (Myers, 2000; Diener y Seligman, 2004 . Por ejemplo, las investigaciones realizadas por Martin Seligman indican que la alegría de llevar a cabo un acto de bondad desinteresada proporciona profunda satisfacción (Seligman, 2002). En este estudio, a un primer grupo de estudiantes se les dio una cantidad de dinero y se les pidió que salieran a divertirse durante unos días, mientras que a un segundo grupo se les dijo que utilizaran ese dinero para ayudar a los necesitados (ancianos, enfermos, etc.), y a todos se les pidió que escribieran un informe unos días después. El estudio demostró que la satisfacción provocada por una actividad placentera, como salir con amigos, ver una película, o disfrutar de un postre fue mucho menor y duró menos que el bienestar causado por la realización de actos de bondad. Durante un día en el que realizaron un acto bondadoso y espontáneo, los estudiantes reportaron que tuvieron un mejor día, que fueron más amables con otros, más apreciados por la gente de su alrededor, y mejores amigos y parejas.

La investigación colaborativa entre neurólogos y meditadores budistas ha originado numerosas publicaciones, que han establecido con credibilidad científica el vínculo entre la meditación y sus efectos en el equilibrio emocional y otros componentes del bienestar psicológico. En palabras del neurocientífico estadounidense Richard Davidson, “la investigación sobre la meditación demuestra que el cerebro puede ser maleado y modificado físicamente de manera que poca gente podía imaginar” (Kaufman, 2005). Por ejemplo, al meditar sobre la bondad y la compasión (Lutz et. Al., 2004), los meditadores más experimentados mostraron un gran incremento en la actividad cerebral de altas frecuencias (ondas gamma) en áreas del cerebro relacionadas con las emociones positivas y con la empatía.

Barbara Fredrickson ha mostrado los efectos positivos de aprender a generar emociones positivas a través de la meditación. Trabajó con 140 voluntarios sin experiencia previa en la meditación y asignó al azar a 70 de ellos a la práctica de meditación, treinta minutos al día durante siete semanas. Se compararon los resultados con los otros 70 sujetos que no practicaron ningún tipo de meditación. El resultado fue robusto e impactante. En sus palabras, “cuando personas sin experiencia con la meditación aprenden a calmar y aquietar su mente y ampliar su capacidad de amor y la bondad, hay una transformación desde dentro del individuo hacia afuera. Ellos [los que meditaron] experimentaron más amor, más compromiso, más serenidad, más alegría, más diversión - más de todas las emociones positivas que se midieron. Y aunque por lo general meditaban solos, experimentaron las cumbres de sus emociones positivas al interactuar con otros. Sus vidas describieron un espiral hacia arriba” (Fredrickson et al., 2008). Experimentos posteriores confirmaron que se los mecanismos que subyacen a estos efectos tienen que ver con conexiones neurológicas y fisiológicas que repercuten en sus cerebros y en otras partes del cuerpo (Kok y Fredrickson, 2010).

La literatura científica indica que las personas egoístas están más centradas en disfrutar del placer hedónico que en el cultivo de bienestar psicológico integral y que, en consecuencia, sólo disfrutan de un bienestar pasajero y fugaz. Por otro lado, las personas que reducen sus tendencias egoístas disfrutan una vida con mayor satisfacción y con mayor paz interior y serenidad (Dambrun y Ricard, 2011).

LA EDUCACIÓN POSITIVA EN ACCIÓN

Afortunadamente, la educación positiva se está aplicando en cada vez más lugares, incluyendo aulas individuales, escuelas enteras, foros de educación no formal y sistemas educativos a escala nacional. Es fundamental entender que, para cosechar y disfrutar de los máximos beneficios de las múltiples intervenciones que existen, es necesario adaptar cada intervención al contexto en el que se está aplicando. Los diseños de las intervenciones son maleables, y las múltiples intervenciones deben adaptarse a las diferencias culturales, sociales y económicas para tener un máximo impacto.

Las herramientas para generar bienestar individual y comunal se han transmitido de una generación a otra durante milenios. Por ejemplo, algunos de los primeros registros escritos de la meditación provienen de las tradiciones hindúes alrededor de 1500 AC (Everly y Lating, 2002). Desde entonces, la meditación, así como una variedad de otras prácticas que ahora tienen evidencia científica de ser eficaces, se han enseñado en monasterios, en escuelas, en centros de salud y bienestar, en cárceles, y en otros tipos de organizaciones e instituciones.

La educación positiva (utilizando la definición de la intersección de la educación y la psicología positiva) formalmente fue fundada por Martin Seligman (también padre de la psicología positiva), cuando comenzó a investigar el impacto de diferentes intervenciones a nivel del aula individual en Estados Unidos. Cuando hubo suficiente evidencia empírica acerca de qué intervenciones fueron efectivas y cuáles no lo fueron, las primeras escuelas que implementaron ese grupo de intervenciones (Programa de Resiliencia de Penn, o PRP) al nivel de la institución entera fueron dos escuelas en Australia: Geelong Grammar School y Saint Peter’s Collage (Adelaida). Desde entonces, hay escuelas en varios países que están implementando todo tipo de intervenciones positivas e infundiendo sus currículos con psicología positiva. Estos países (por ahora) incluyen a Estados Unidos, Australia, India, Nepal, Canadá, México, Reino Unido, Holanda, China y Bután (Adler et al., 2013).

El único país que ha incorporado la educación positiva a escala nacional es el Reino Himalaya de Bután. Desde 1972, este país ha adoptado la felicidad interna bruta (FIB) en vez del producto interno bruto (PIB) como su índice de progreso nacional. Este índice es la guía para la estructura institucional y la política pública del país. Esta filosofía alterna del bienestar y progreso nacional también permea el sector de educación. El lema de la Secretaría de Educación de Bután es “Educando para la FIB” (“Educating for Gross Nacional Happiness”). El 95% de los estudiantes del país asisten a escuelas públicas, y todas estas han adoptado un currículum complementario al currículum académico tradicional, que incluye herramientas para la felicidad como la meditación, la resiliencia, la comunicación efectiva, la toma de decisiones, la compasión y empatía, el pensamiento crítico y creativo, y el conocimiento de uno mismo. Así como los estudiantes toman clases de materias tradicionales como matemáticas, literatura, y ciencias, también toman clases de estas herramientas y habilidades para vivir la vida plena.

Bután es un microcosmo de lo que significa armar un sistema educativo con una respuesta empíricamente informada, y filosófica y moralmente noble a la pregunta: ¿educación para qué? La educación es un pilar central del desarrollo humano y de la fibra social y moral de nuestras comunidades. Si queremos una sociedad que faculte al individuo para tener una vida lo más productiva y plena posible dentro de comunidades sanas y felices, entonces la educación positiva proporciona una ruta empíricamente fundamentada para alcanzar ese digno objetivo.

Referencias

Adler, A., Unanue, W., Osin, E., Ricard, M., Alkire, S. y Seligman, MEP. (2013). Chapter 6: Psychological well-being. In Report on Wellbeing & Happiness: Contributions towards the RGOB’s NDP Report by IEWG members of the Wellbeing & Happiness Working Group, Royal Government of Bhutan, in preparation.

Bogg, T. y Roberts, B.W. (2004). Conscientiousness and health-related behaviors: A meta-analysis of the leading behavioral contributors to mortality. Psychological Bullerin, 130, 887-919.

Bolte, A., Goschke, T. y Kuhl, J. (2003). Emotion and intuition: effects of positive and negative mood on implicit judgments of semantic coherence. Psychological Science, 14, 416–421.

Brunwasser, S.M. y Gillham, J.E. (2008). A meta-analytic review of the Penn Resiliency Programme. Paper presented at the Society for Prevention Research, San Francisco, May.

Dambrun, M. y Ricard, M. (2011). Self-centeredness and selflessness: A theory of self-based psychological functioning and its consequences for happiness. Review of General Psychology, 15, 138–157.

Diener, E.y Seligman, M.E.P. (2004). Beyond money: Toward an economy of well-being. Psychological Science in the Public Interest, 5, 1–31.

Diener, E., Nickerson, C., Lucas, R.E. y Sandvik, E. (2002). Dispositional affect and job outcomes. Social Indicators Research, 59, 229–259.

Diener, E., Scollon, C.N. y Lucas, R.E. (2003). The evolving concept of subjective well-being: The multifaceted nature of happiness. En P.T. Costa e I.C. Siegler (Eds.), The psychology of aging. New York: Elsevier.

Duckworth, A.L., Peterson, C., Matthews, M.D. y Kelly, D.R. (2007). Grit: Perseverance and passion for long-term goals. Journal of Personality and Social Psychology, 9, 1087-1101.

Estrada, C.A., Isen, A.M. y Young, M.J. (1994). Positive affect improves creative problem solving and influences reported source of practice satisfaction in physicians. Motivation and Emotion, 18, 285-299.

Everly, J. G. S. y Lating, J. M. (2013). A clinical guide to the treatment of the human stress response. New York: Springer.

Forgeard, M.J.C., Jayawickreme, E., Kern, M.L. y Seligman, M.E.P. (2011). Doing the right thing: Measuring well-being for public policy. International Journal of Wellbeing, 1, 79–106.

Fredrickson, B. L., Cohn, M. A., Coffey, K. A., Pek, J. y Finkel, S. M. (2008). Open hearts build lives: positive emotions, induced through loving-kindness meditation, build consequential personal resources. Journal of Personality and Social Psychology, 95, 1045.

Fredrickson, B.L. y Branigan, C. (2005). Positive emotions broaden the scope of attention and thought-action repertoires’, Cognition & Emotion, 19, 313–332.

Fredrickson, B.L. (1998). What good are positive emotions? Review of General Psychiatry, 2, 300–319.

Froh, J.J., Yurkewicz, C. y Kashdan, T.B. (2009). Gratitude and subjective well-being in early adolescence: Examining gender differences. Journal of Adolescence, 32, 633-650.

Fry, P.S. y Debats, D.L. (2009). Perfectionism and the five-factor personality traits as predictors of mortality in older adults. Journal of Health and Psychology, 14, 513-524.

Gillham, J.E., Brunwasser, S.M. y Freres, D.R. (2007). Preventing depression early in adolescence: the Penn Resiliency Program. En J.R.Z. Abela & B.L. Hankin (Eds), Handbook ofdepression in children and adolescents (pp. 309-332). New York: Guilford Press.

Hamre, B.K. y Pianta, R.C. (2001). Early teacher-child relationships and the trajectory of children’s school outcomes through eighth grade. Child Development, 72, 625-638.

Howell, R., Kern, M.L. y Lyubomirsky, S. (2007). Health benefits: Meta-analytically determining the impact of well-being on objective health outcomes. Health Psychology Review, 1, 83-136.

Hoyt, L.T., Chase-Lansdale, P.L., McDade, T.W. y Adam, E.K. (2012). Positive youth, healthy adults: Does positive well-being in adolescence predict better perceived health and fewer risky health behaviors in young adulthood? Journal of Adolescent Health, 50, 66-73.

Inglehart, R., Foa, R., Peterson, C. y Welzel, C. (2007). Development, freedom, and rising happiness: a global perspective. Perspectives on Psychological Science, 3, 264–285.

Isen, A.M., Daubman, K.A. y Nowicki, G.P. (1987). Positive affect facilitates creative problem solving. Journal of Personality and Social Psychology, 52, 1122–1131.

Isen, A.M., Rosenzweig, A.S. y Young, M.J. (1991). The influence of positive affect on clinical problem solving. Medical Decision Making, 11, 221–227.

Johnson, K.J. y Fredrickson, B.L. (2005). We all look the same to me: positive emotions eliminate the own-race bias in face recognition. Psychological Science, 16, 875–881.

Kahneman, D. y Deaton, A. (2010). High income improves evaluation of life but not emotional well-being. Proceedings of the National Academy of Sciences, 107, 16489-16493.

Kaufman, M. (2005). Interviewof Richard Davidson. In the Washington Post.

Kerényi, A. (2011). The Better Life Index of the Organization for Economic Co-operation and Development. Public Finance Quarterly, 56, 518-538.

Kern, M.L., y Friedman, H.S. (2008). Do conscientious individuals live longer? A quantitative review. Health Psychology, 27, 505-512.

Kern, M. L., Benson, L., Steinberg, E., y Steinberg, L. (2014). The EPOCH measure of adolescent well-being. Unpublished manuscript.

Kok, B.E., y Fredrickson, B.L. (2010). Upward spirals of the heart: Autonomic flexibility, as indexed by vagal tone, reciprocally and prospectively predicts positive emotions and social connectedness. Biological psychology, 85, 432–436.

Kuhl, J. (1983). Emotion, cognition, and motivation: II. The functional significance of emotions in perception, memory, problem-solving, and overt action. Sprache & Kognition, 2, 228–253.

Kuhl, J. (2000). A functional-design approach to motivation and self-regulation: the dynamics of personality systems interactions. En M. Boekaerts, P.R. Pintrich, & M. Zeidner (Eds.), Handbook of self-regulation (pp. 111–169). San Diego, C.A: Academic Press..

Lewinsohn, P.M., Rohde, P., Seeley, J.R., y Fischer, S.A. (1993) Age-cohort changes in the lifetime occurrence of depression and other mental disorders, Journal of Abnormal Psychology,

Lutz, A., Greischar, L.L., Rawlings, N.B., Ricard, M., y Davidson, R.J. (2004). Long-term meditators self-induce high-amplitude gamma synchrony during mental practice. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 101, 16369.

Lyubomirsky, S., King, L.A., y Diener, E. (2005). The benefits of frequent positive affect: Does happiness lead to success? Psychological Bullerin, 131, 803-855.

Lyubomirsky, S. (2007). The how of happiness: A new approach to getting the life you want. Harmondsworth, UK: Penguin.

Myers, D.G. (2000). The American Paradox: Spiritual Hunger in an Age of Plenty. New Haven, CT: Yale University Press.

Peterson, C. y Seligman, M.E.P. (2004). Character strengths and virtues: a handbook and classification. New York: Oxford University Press / Washington, DC: American Psychological Association.

Pressman, S.D., Cohen, S. (2005). Does positive affect influence health? Psychological Bullerin, 131, 925-971.

Roberts, B.W., Kuncel, N.R., Shiner, R., Caspi, A., y Goldberg, L.R. (2007). The power of personality: The comparative validity of personality traits, socioeconomic status, and cognitive ability for predicting important life outcomes. Perspectives on Psychological Science, 2, 313-345.

Rowe, G., Hirsh, J.B., Anderson, A.K., y Smith, E.E. (2007). Positive affect increases the breadth of attentional selection. PNAS Proceedings of the National Academy of Sciences of the UnitedStates of America, 104, 383–388.

Ryff, C.D. y Keyes, C.L.M. (1995). The structure of psychological well-being revisited. Journal of Personality and Social Psychology, 69, 719-727.

Salovey, P., Rothman, A.J., Detweiler, J.B., y Steward, W.T. (2000). Emotional states and physical health. American Psychologist, 55, 110-121.

Schwartz, H. A., Eichstaedt, J.C., Dziurzynski, L., Kern M.L., Seligman, EP., Ungar, L.H., Blanco, E., Kosinski, M., y Stillwell, D. (Toward Personality Insights from Language Exploration in Social Media. In 2013 AAAI Spring Symposium Series. 2013.

Seligman, M.E.P. (2002). Authentic happiness: using the new positive psychology to realize your potential for lasting fulfillment. New York: Free Press.

Seligman, M.E.P., Ernst, R.M., Gillham, J., Reivich, K., y Linkins, M. (2009). Positive education: Positive psychology and classroom interventions. Oxford Review of Education, 35, 293–311.

Shen, B.J., McCreary, C.P., y Myers, H.F. (2004). Independent and mediated contributions of personality, coping, social support, and depressive symptoms to physical functioning outcomes among patients in cardiac rehabilitation. Journal of Behavioral Medicine, 27, 39-62.

Steinberg, L. (2012) Live teleconference with Adelaide Thinkers in Residence. 12 February, 2012.

Watson, D., Clark, L.A. y Tellegen, A. (1988). Development and validation of brief measures of positive and negative affect: The PANAS scales. Journal of Personality and Social Psychology, 54, 1063–1070.

Weissman, M.M. (1987). Advances in psychiatric epidemiology: rates and risks for major depression, American Journal of Public Health, 77, 445–451.

Wickramaratne, P.J., Weissman, M.M., Leaf, P.J. y Holford, T.R. (1989). Age, period and cohort effects on the risk of major depression: results from five United States communities. Journal of Clinical Epidemiology, 42, 333–343.