Artículos

LA RUEDA DE MOTIVOS: HACIA UNA TABLA PERIÓDICA DE LA MOTIVACIÓN HUMANA

LA RUEDA DE MOTIVOS: HACIA UNA TABLA PERIÓDICA DE LA MOTIVACIÓN HUMANA

Papeles del Psicólogo, vol. 39, núm. 1, pp. 60-70, 2018

Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos

Resumen: El objetivo de este artículo es presentar un nuevo marco teórico de clasificación de la motivación humana que dé una explicación empírica a la variabilidad humana y que sea aplicable al ámbito laboral y la orientación vocacional. El modelo Rueda de Motivos propone 10 dimensiones relativamente independientes entre sí, que se estructuran en dos áreas, Aproximación y Evitación, dando lugar a 5 motivos y otros 5 “contramotivos” que modulan o contrarrestan la expresión de los motivos opuestos. Se aporta la fundamentación teórica de la estructura propuesta, así como evidencias empíricas mediante el cuestionario APM construido a partir del modelo.

Palabras clave: Motivación, Motivación laboral, Motivos, Necesidades psicológicas, Valores.

Abstract: The aim of this paper is to present a new theoretical framework for the classification of human motivation in order to provide an empirical explanation to human variability that may be applicable in the labor field and for career guidance. The Wheel of Motives model proposes 10 relatively independent dimensions, which are organized into two areas, Approach and Avoidance, giving rise to 5 motives and 5 other “countermotives” that modulate or counteract the expression of the opposing motives. The theoretical basis of the structure of the model is provided, as well as empirical evidence through the APM questionnaire built from the model.

Keywords: Motivation, Work motivation, Motives, Psychological needs, Values.

La motivación es uno de los constructos fundamentales en psicología, puesto que proporciona el motor de la conducta. A pesar de este papel clave para comprender la conducta humana e influir en el desempeño y otros comportamientos laborales, diversos autores han señalado la falta de nuevos marcos teóricos globales que aporten claridad conceptual en el área de la motivación (Steers, Mowday y Shapiro, 2004; Arrieta y Navarro, 2008).

La motivación es el proceso que inicia, guía y mantiene el comportamiento orientado a objetivos. Es el proceso por el que un individuo se mueve a la acción (Deckers, 2010), el proceso por el que se coloca la energía para maximizar la satisfacción de necesidades (Pritchard y Ashwood, 2008). En cuanto a la motivación laboral, es el conjunto de fuerzas energéticas que inician las conductas laborales y determinan su forma, dirección, intensidad y duración (Pinder, 2008).

Las teorías de motivación se han clasificado en teorías de contenido y teorías de proceso. Las teorías de contenido exploran el aspecto direccional, es decir, el tipo de necesidades que los individuos tratan de satisfacer con su comportamiento, los objetivos que seleccionan en función de sus necesidades o motivos. Las teorías de proceso explican cómo funciona la motivación (Campbell, Dunnette, Lawler y Weick, 1970).

La motivación laboral no ha seguido el ritmo de desarrollo conceptual de otros constructos ligados a la gestión como el liderazgo, la toma de decisiones, la negociación, los grupos y equipos y el diseño organizacional (Steers, Mowday y Shapiro, 2004). Estos autores señalan que las teorías de motivación que se incluyen en las ediciones más recientes de los libros de texto sobre gestión y comportamiento organizacional datan de la década de 1960, en clara referencia al modelo de McClelland (1961). Por ello, invitan a los investigadores a desarrollar nuevos modelos de motivación laboral y desempeño acordes con los requerimientos de la nueva era.

En la abundante literatura científica existente sobre motivación se percibe una dificultad para integrar los modelos teóricos, ya que parecen proyectarse hacia objetos de interés distintos. Con el fin de ofrecer una visión global de la motivación, Navarro y Quijano (2003) proponen un modelo integrador de las diferentes teorías que pone a los motivos como punto de partida clave para iniciar el proceso de motivación. Este modelo aporta siete elementos para entender las principales influencias en la motivación laboral. El primero es averiguar lo que motiva a los trabajadores, cuáles son sus intereses y necesidades (Navarro, Ceja, Curioso y Arrieta, 2014).

Los motivos son las causas o razones que impulsan y dirigen la conducta de las personas para obtener ciertas metas. Tienen una participación vital en los procesos de configuración de la conducta de los individuos para la consecución de sus objetivos. Los motivos influyen de modo transversal en el proceso de generación del comportamiento, en tanto afectan a la percepción del estímulo o incentivo como tales; aportan valencia a los mismos generando una emoción o tensión proactiva a la acción; influyen sobre el comportamiento en calidad y cantidad (compromiso, perseverancia); y aportan significado y valor a la recompensa o refuerzo que se deriva del comportamiento (Valderrama, 2012).

La selección natural ha favorecido la existencia de ciertos motivos básicos íntimamente relacionados con la supervivencia (alimentación, reproducción, escape y evitación de peligros) y otra serie de motivos secundarios que responden a necesidades psicológicas para garantizar la integridad y crecimiento de los individuos y la especie humana (Palmero y Martínez, 2008).

LAS TAXONOMÍAS CLÁSICAS

Los primeros acercamientos teóricos al concepto de motivación se realizaron desde la perspectiva del contenido. Fue durante la primera mitad del siglo XX cuando se propusieron las tres taxonomías básicas de las necesidades humanas. La primera fue propuesta por Murray (1938), que elaboró una lista de 20 necesidades asociadas cada una de ellas a un deseo, una emoción y una tendencia a la acción. Una década después, Maslow (1954) propuso su pirámide, jerarquizando la satisfacción de necesidades desde las fisiológicas y de seguridad hasta las de autorrealización, pasando por las de pertenencia y estima.

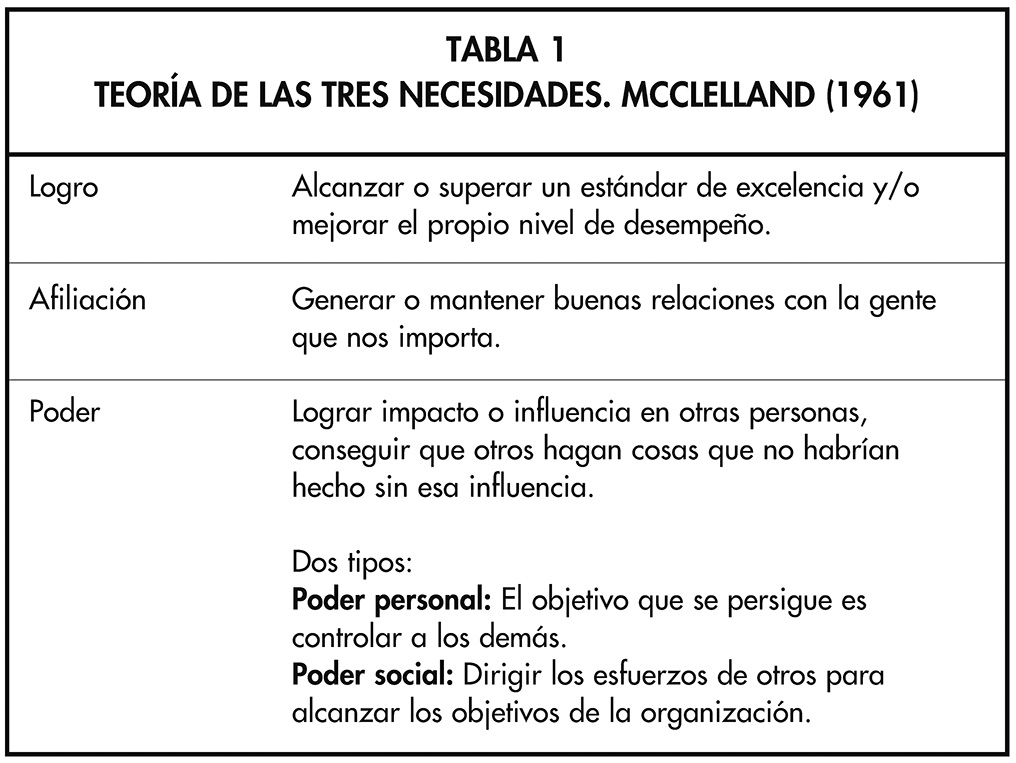

Por último, McClelland (1961) omitió el concepto de jerarquía y se centró especialmente en el estudio de la motivación de logro, de afiliación y de poder (Tabla 1).

Este último modelo se está utilizando todavía como el paradigma de referencia en las empresas, debido a su ligazón con el enfoque de competencias generado por el mismo autor (McClelland, 1973). El Cuestionario de Valores Personales (McClelland, 1991) en su versión española se sigue utilizando para evaluar el perfil motivacional de los directivos, bajo el supuesto de que, para ser efectivos, han de puntuar alto en la escala de Poder. Esta escala mide sólo Poder Personal, con ítems donde se valora la importancia concedida a “Poseer bienes materiales que impresionen a los demás”, “Ocupar un puesto de prestigio” o “Disponer de oportunidades de ser muy conocido”.

Sin embargo, según McClelland, es el Poder Social el que ejercen los líderes más efectivos y especialmente las mujeres directivas. Se basa en empoderar a otros, haciéndoles sentir fuertes y capaces para conseguir las metas de la organización. Este planteamiento es coincidente con los enfoques actuales que derivan del “liderazgo de servicio” (Greenleaf, 1976) cuyos practicantes usan su liderazgo como un medio para ayudar a otros, en vez de utilizarlo para obtener poder personal.

La aplicación del Cuestionario de Valores Personales perjudica a las personas con mayor potencial directivo, que muestran estilos de liderazgo de servicio. Y afecta especialmente a las mujeres, que puntúan más bajo en la escala de Poder del cuestionario. En consecuencia, los mejores candidatos pierden oportunidades de promoción o incorporación a la empresa, y por ende, también las empresas resultan perjudicadas, al promover a puestos de mando a líderes con mayor ambición de poder personal, con el consiguiente impacto negativo en la cultura y el clima laboral (Valderrama, 2012).

A pesar de la insuficiencia de la teoría de las tres necesidades para explicar las diferencias individuales en motivaciones personales, a partir de 1980 desciende el interés por la investigación de las teorías centradas en el contenido, mientras que se producen investigaciones recurrentes sobre los mismos paradigmas dominantes, como la teoría del establecimiento de metas (Ambrose y Kulik, 1999). Arrieta y Navarro (2008) señalan que el sesgo de los propios investigadores y su interés por encontrar evidencias que apoyen sus propios modelos puede haber provocado una huida de las taxonomías clásicas. De este modo, las teorías dominantes en la década del cambio de siglo han sido la teoría del establecimiento de metas, la teoría social cognitiva y la teoría de justicia organizacional (Latham y Pinder, 2005).

Otro paradigma dominante en las últimas décadas es la teoría de la autodeterminación de Deci y Ryan (2000). Para estos autores, la motivación es un continuo que discurre por tres estadios: desmotivación, motivación extrínseca y motivación intrínseca. La motivación extrínseca lleva a ejecutar una actividad con el fin de lograr una recompensa externa. Por el contrario, la motivación intrínseca está relacionada con el placer que se experimenta al realizar una actividad y sin recibir una recompensa externa. Las necesidades psicológicas básicas (competencia, autonomía y relación) son sólo mediadores psicológicos que influyen en los tres principales tipos de motivación.

La distinción entre factores intrínsecos y extrínsecos tiene un atractivo intuitivo considerable para las empresas, especialmente en tiempos de escasez (Ambrose y Kulik, 1999). Sin embargo, ante la proliferación de publicaciones científicas sobre la motivación intrínseca, Reiss (2004) considera que nada justifica clasificar los objetivos finales en una categoría unitaria y global. Afirma que, frente a lo que llama la “teoría unitaria de la motivación intrínseca”, la teoría evolutiva sugiere un modelo multifacético de motivación.

TABLA 1

TEORÍA DE LAS TRES NECESIDADES. MCCLELLAND (1961)

LA NECESIDAD DE UNA NUEVA TAXONOMÍA DE MOTIVOS

Las ciencias necesitan taxonomías para apoyar el desarrollo teórico. Austin y Vancouver (1996) propugnaron la construcción de taxonomías útiles para la investigación y la práctica. Para estos autores, una taxonomía basada en un modelo teórico aportaría las mismas ventajas que reportó la tabla periódica de los elementos al campo de la química.

Hasta ahora, no disponemos de un marco conceptual ampliamente aceptado que aporte claridad sobre cómo se estructuran y organizan los motivos humanos. Así, muchos autores han abogado por el desarrollo de una taxonomía científica que pueda promover el desarrollo del campo, permitiendo la comunicación entre los investigadores, la integración de los hallazgos y teorías y la generación de modelos causales (Ford y Nichols, 1987; Austin y Vancouver, 1996; Chulef, Read y Walsh, 2001; Reiss, 2004, Kanfer, 2009).

Esta taxonomía de motivos podría contribuir también a la ciencia del liderazgo, pues los nuevos modelos de liderazgo incorporan los motivos como una variable fundamental, específicamente los de afiliación, poder y logro (Martí, Gil y Barrasa, 2009). Completar el modelo de motivos obviamente enriquecería estos estudios de liderazgo.

Las taxonomías deben ser comprensivas, parsimoniosas e internamente consistentes. Los intentos previos de desarrollar dicha taxonomía (e.g., Wicker, Lambert, Richardson y Kahler, 1984; Ford y Nichols, 1987; Reiss, 2004), muestran algunas limitaciones, por lo que no han conseguido instaurarse como un modelo básico sobre el que apoyarse para la investigación y experimentación. Según Forbes (2011) estas limitaciones son:

-

Mezclan motivos básicos derivados de necesidades fisiológicas y motivos sociales o cognitivos.

-

Se inscriben en un paradigma teórico dominante o en una estrecha área de interés.

-

Tratan los motivos como fuerzas discretas, sin examinar las relaciones entre ellos.

En consecuencia son necesarios nuevos modelos de motivación que organicen la desconcertante variedad de constructos teóricos existentes. Reiss (2004) señala que identificar y clasificar los fines de la conducta humana debe ser un tema central para la Psicología.

EL MODELO RUEDA DE MOTIVOS

La nueva taxonomía de motivos que se presenta explica la variabilidad individual y puede aportar información adicional a lo que sucede en los procesos de motivación, así como alternativas más ajustadas para su gestión en el campo laboral.

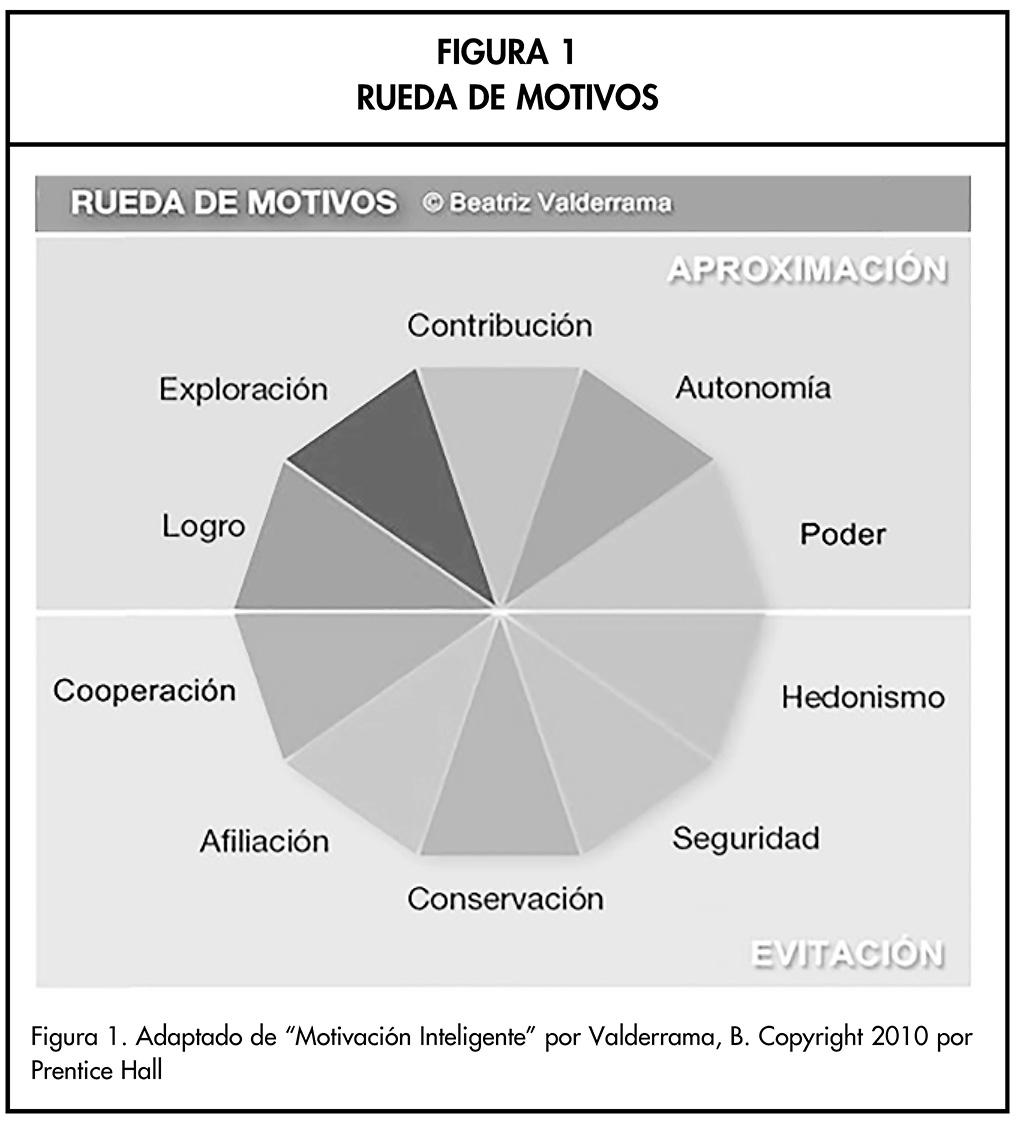

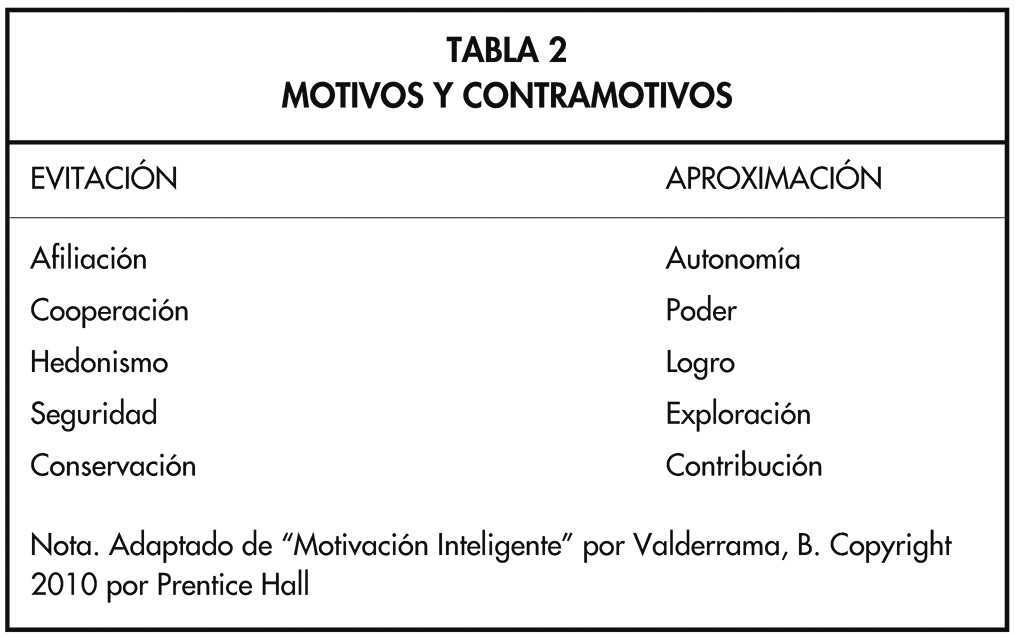

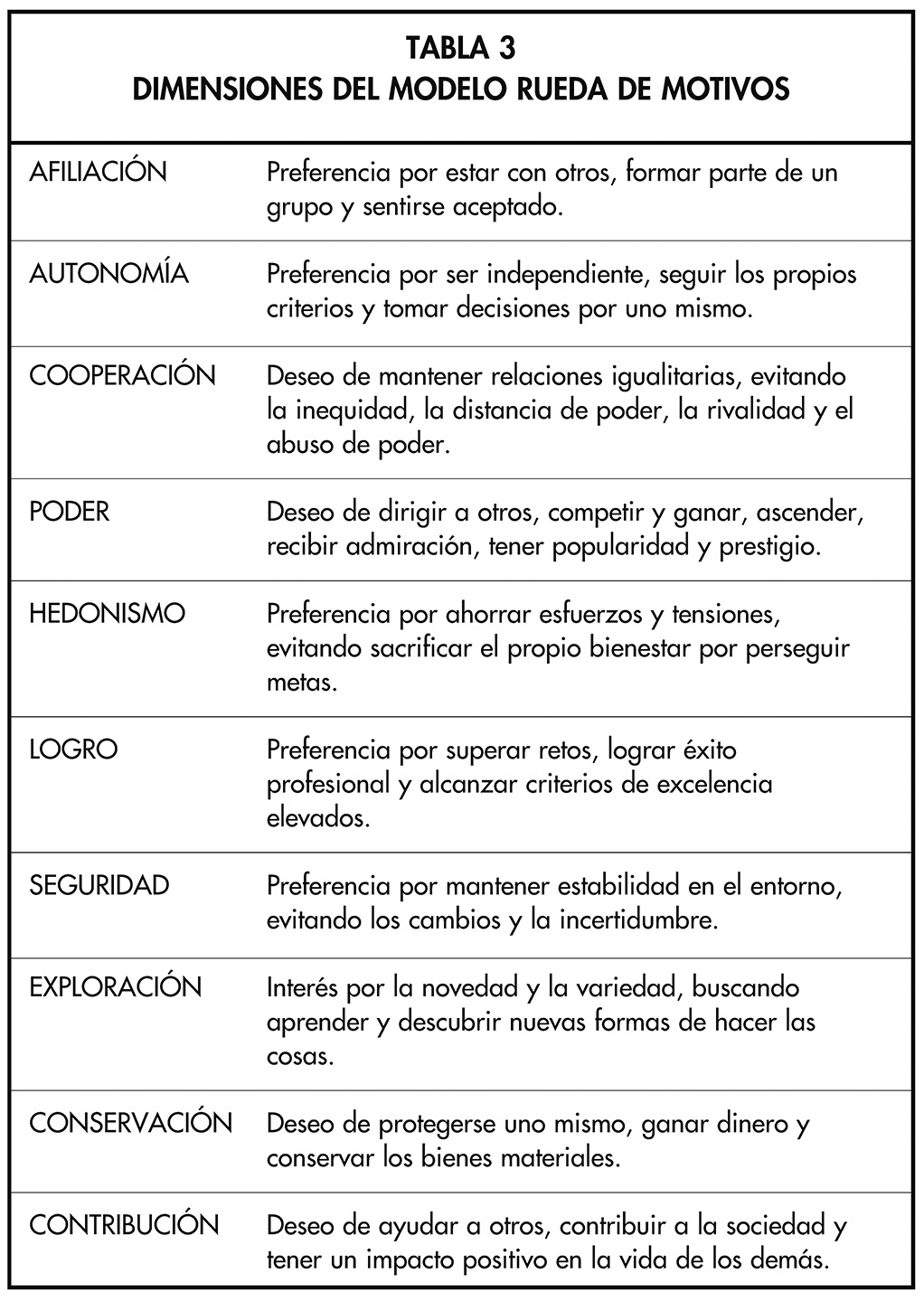

El modelo multidimensional Rueda de Motivos (Valderrama, 2010) se estructura en dos áreas, Aproximación y Evitación, con un total de 10 dimensiones: 5 motivos y otros 5 “contramotivos” que modulan o contrarrestan la expresión de los motivos opuestos (Figura 1, Tabla 2, Tabla 3).

FIGURA 1

RUEDA DE MOTIVOS

TABLA 2

MOTIVOS Y CONTRAMOTIVOS

TABLA 3

DIMENSIONES DEL MODELO RUEDA DE MOTIVOS

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL MODELO

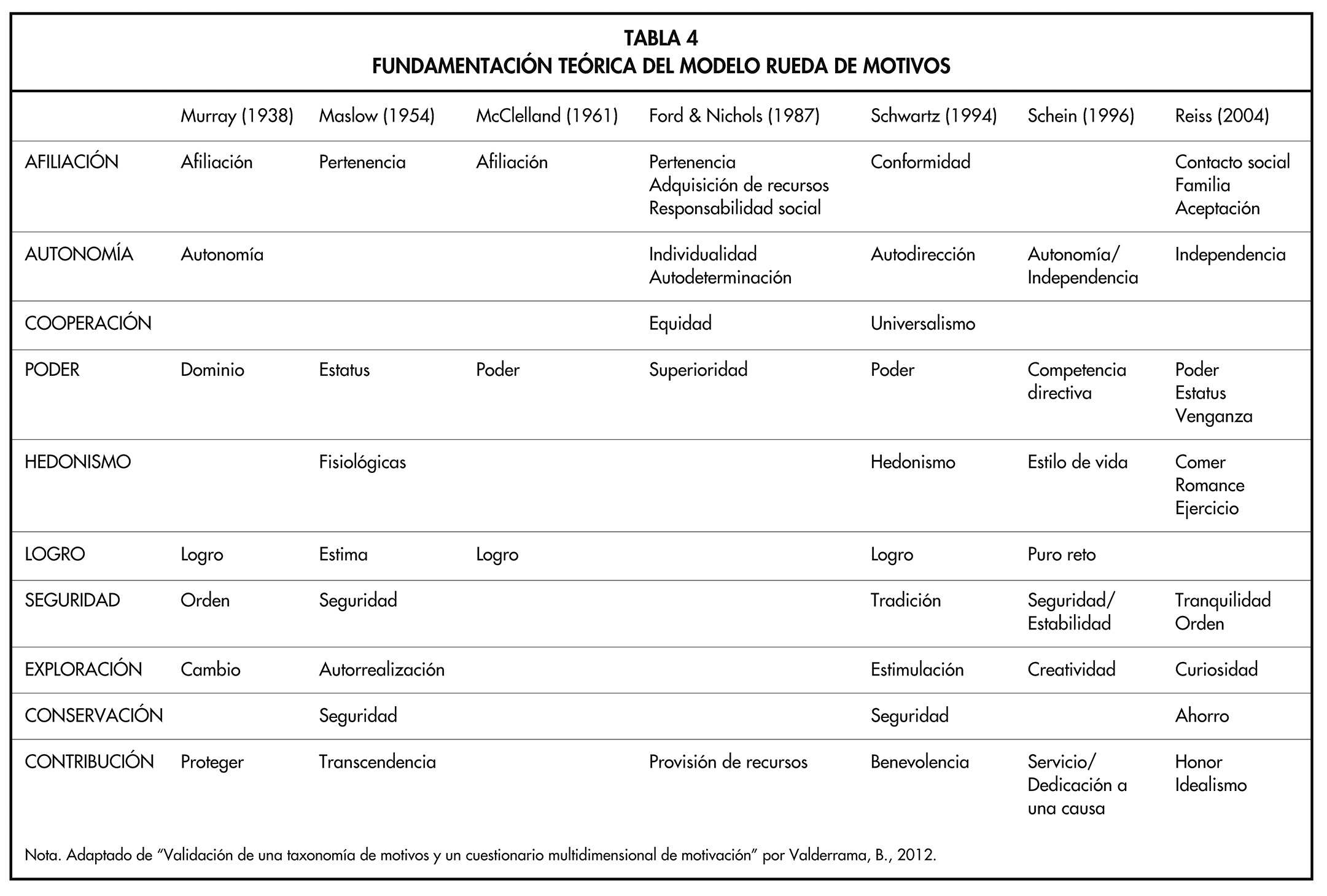

Con el fin de aportar evidencias de validez de contenido, se analizaron los modelos teóricos previos que dan soporte a cada motivo establecido en el modelo de Rueda de Motivos. Para ello se acudió a teorías de motivación, así como a otros constructos relacionados (metas, valores y deseos como sustrato de las motivaciones), que pueden apoyar la taxonomía de motivos que se propone.

En la Tabla 4 se resumen las taxonomías de los diversos autores que aportan evidencias para fundamentar teóricamente los motivos. Vemos que cada uno de los motivos de la taxonomía propuesta cuenta con un amplio soporte teórico previo. El que cuenta con menos antecedentes es el motivo de Cooperación, que se puede asimilar a la meta de Equidad consignada por Ford y Nichols (1987) y al valor de Universalismo de Schwartz (1994).

Como se resume en la Tabla 4, aparte de las tres taxonomías clásicas, el modelo Rueda de Motivos encuentra soporte teórico en otros cuatro modelos posteriores: Ford y Nichols (1987), Schwartz (1994), Schein (1996) y Reiss (2004)

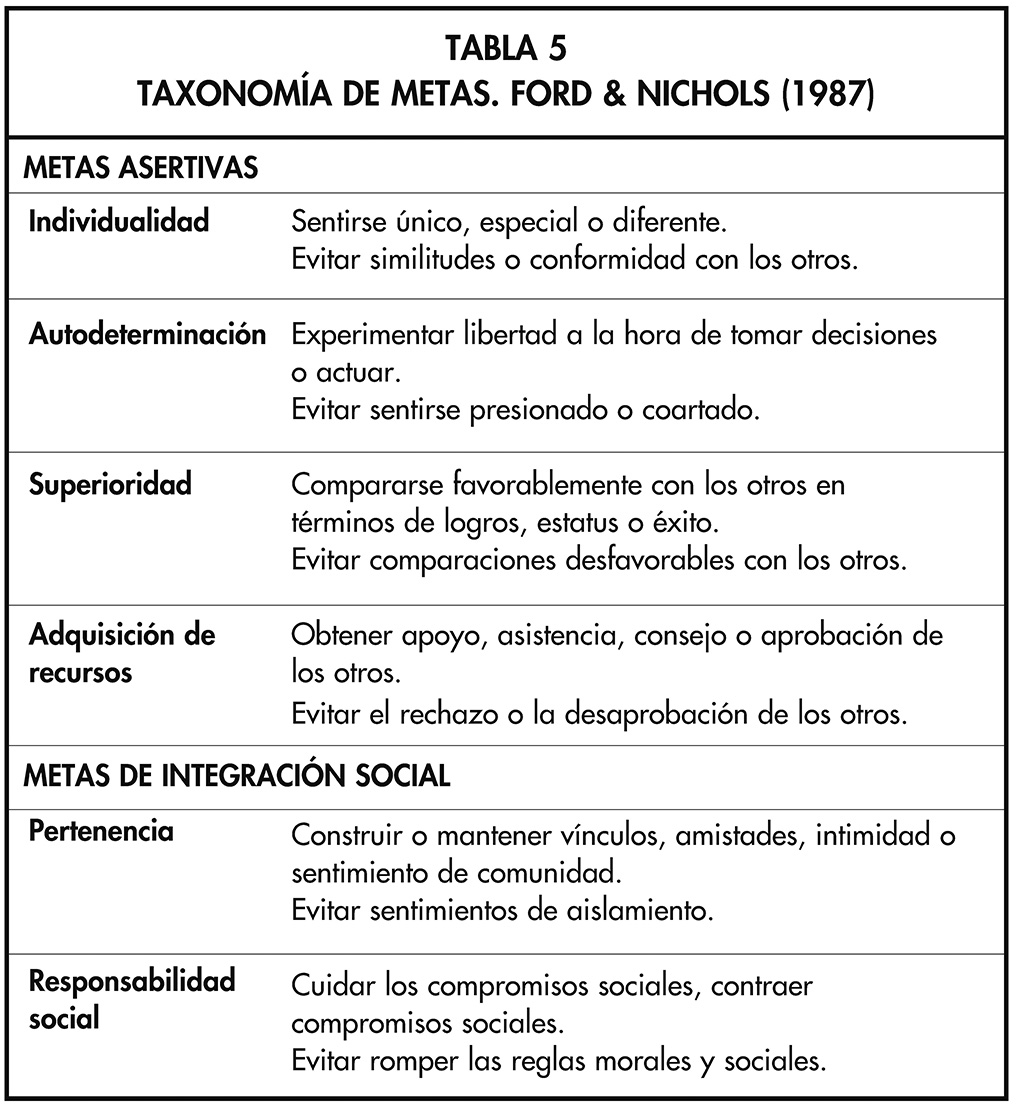

Dentro de la corriente de la teoría de metas (Ford y Nichols, 1987), presentan una taxonomía de las metas que persiguen los seres humanos, clasificándolas en dos grupos, metas personales o asertivas y metas de interrelación o integración social. Estos autores ya tienen en cuenta la distinción entre metas de evitación o de aproximación. En la Tabla 5 se muestran las ocho metas junto con su definición tanto en términos de aproximación como de evitación. Curiosamente parecen haber olvidado el motivo de logro.

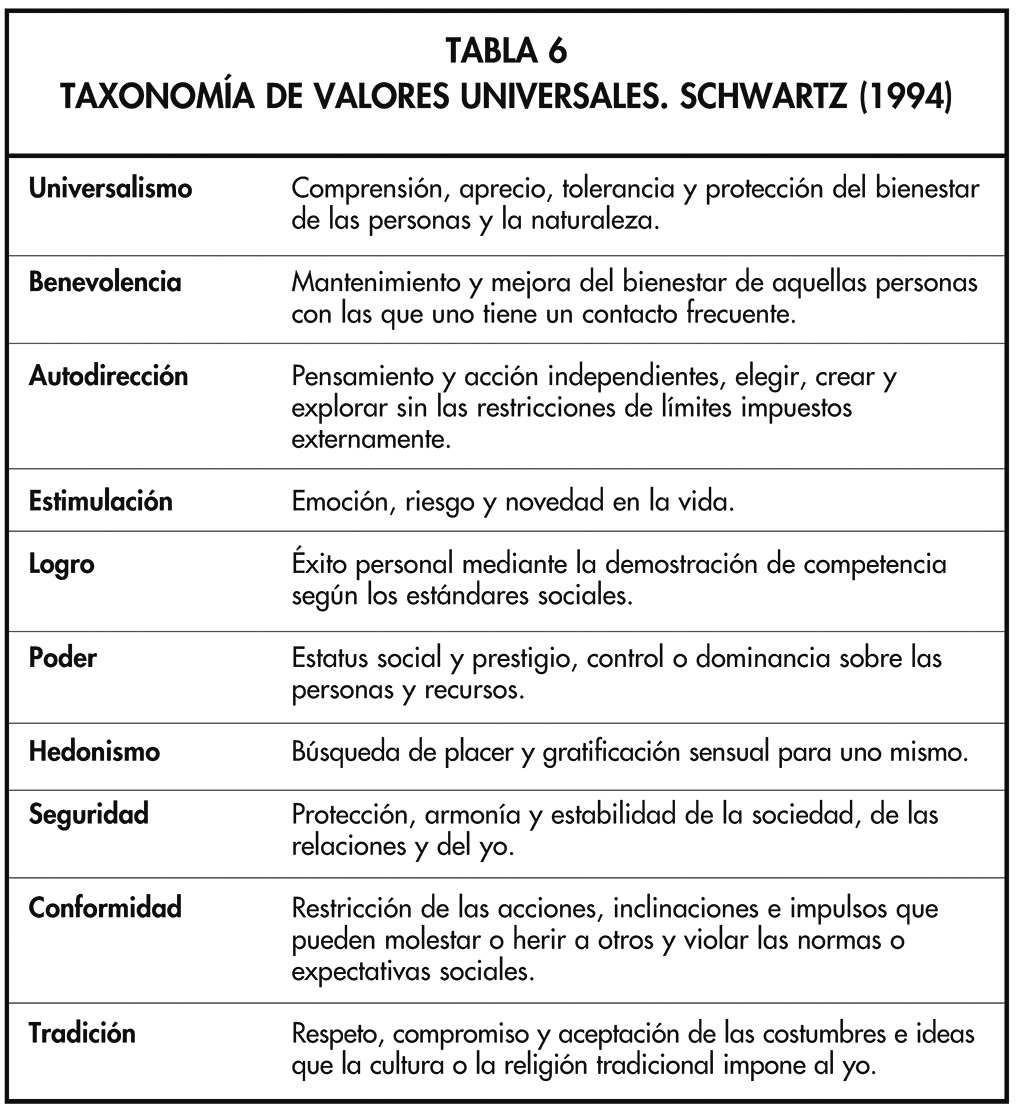

El modelo Rueda de Motivos, construido a partir del modelo de McClelland, muestra una gran coincidencia con la taxonomía de valores que propone Schwartz (1994) desde un enfoque psicosocial (Tabla 6).

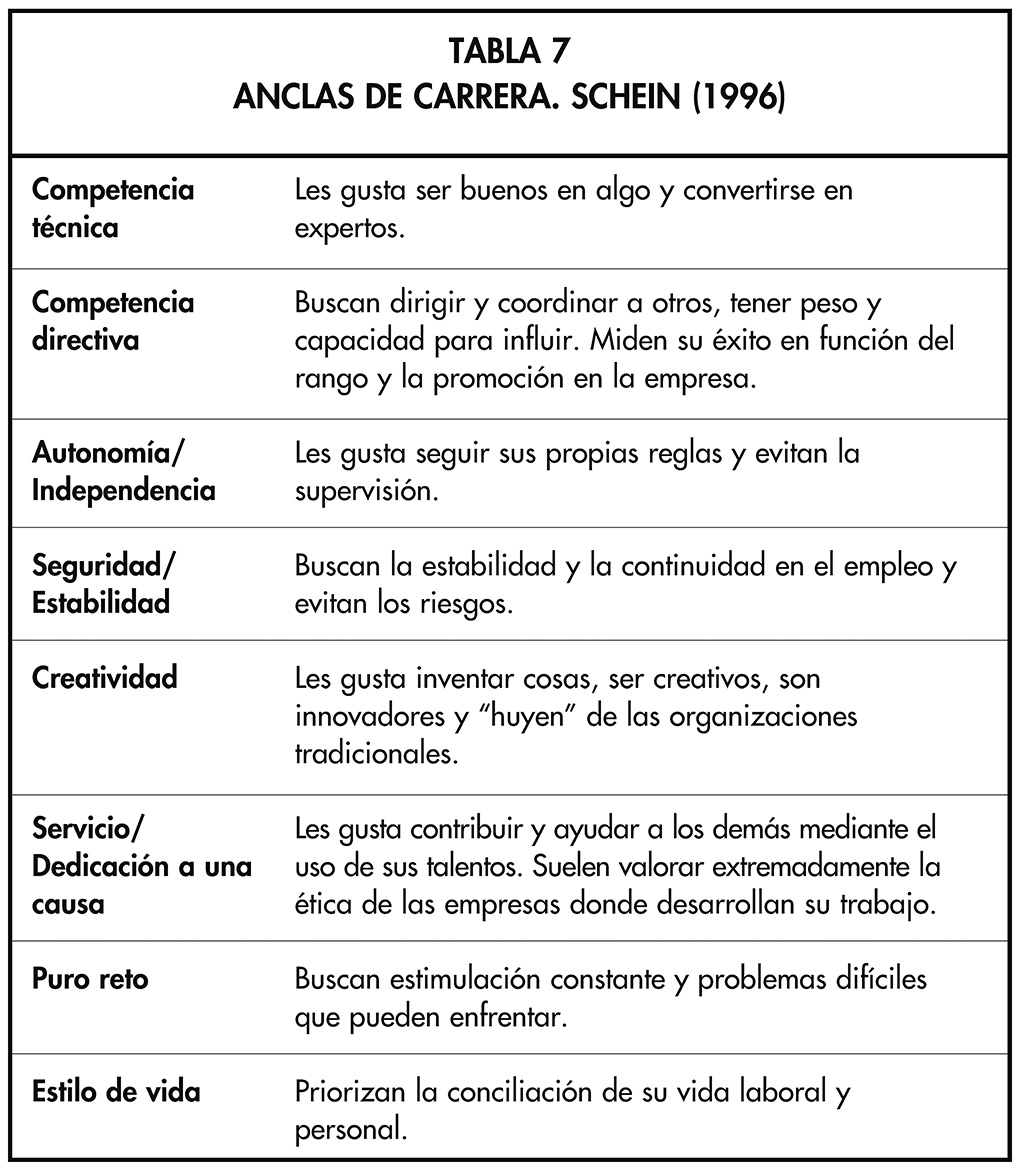

Desde el campo de la psicología organizacional, Edgar Schein (1996) sugiere que cada persona tiene una orientación particular hacia el trabajo y lo aborda con un cierto conjunto de prioridades y valores. Lo que llama un “Ancla de Carrera” es una combinación de capacidades, intereses, motivos y valores que influyen en las elecciones y decisiones laborales. Son un conjunto de fuerzas impulsoras y restrictivas respecto de las decisiones y elecciones profesionales, por lo que dan estabilidad y dirección a la carrera de una persona. El modelo Rueda de Motivos muestra coincidencia con siete de estos impulsores o anclas (Tabla 7).

Como se vio en la Tabla 4 una de las escasas aportaciones relativamente recientes a las teorías de contenido es la de Reiss (2004), que propone una clasificación de 16 deseos o motivos básicos que responden a necesidades de supervivencia diferentes, y que posiblemente sean controlados por diferentes genes. Este modelo incluye también algunas necesidades fisiológicas. Otra limitación es que tampoco contempla el motivo de logro.

TABLA 4

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL MODELO RUEDA DE MOTIVOS

TABLA 5

TAXONOMÍA DE METAS. FORD & NICHOLS (1987)

TABLA 6

TAXONOMÍA DE VALORES UNIVERSALES. SCHWARTZ (1994)

TABLA 7

ANCLAS DE CARRERA. SCHEIN (1996)

EVIDENCIAS EMPÍRICAS DE VALIDEZ DE CONSTRUCTO

Con el fin de validar empíricamente el modelo Rueda de Motivos y establecer el perfil motivacional de las personas con respecto a la actividad laboral, se construyó el cuestionario “APM. Análisis del Perfil Motivacional” (Valderrama, 2012). Consta de 10 escalas con 8 ítems cada una. El sujeto ha de valorar en qué medida le resultan importantes una serie de aspectos relacionados con el trabajo.

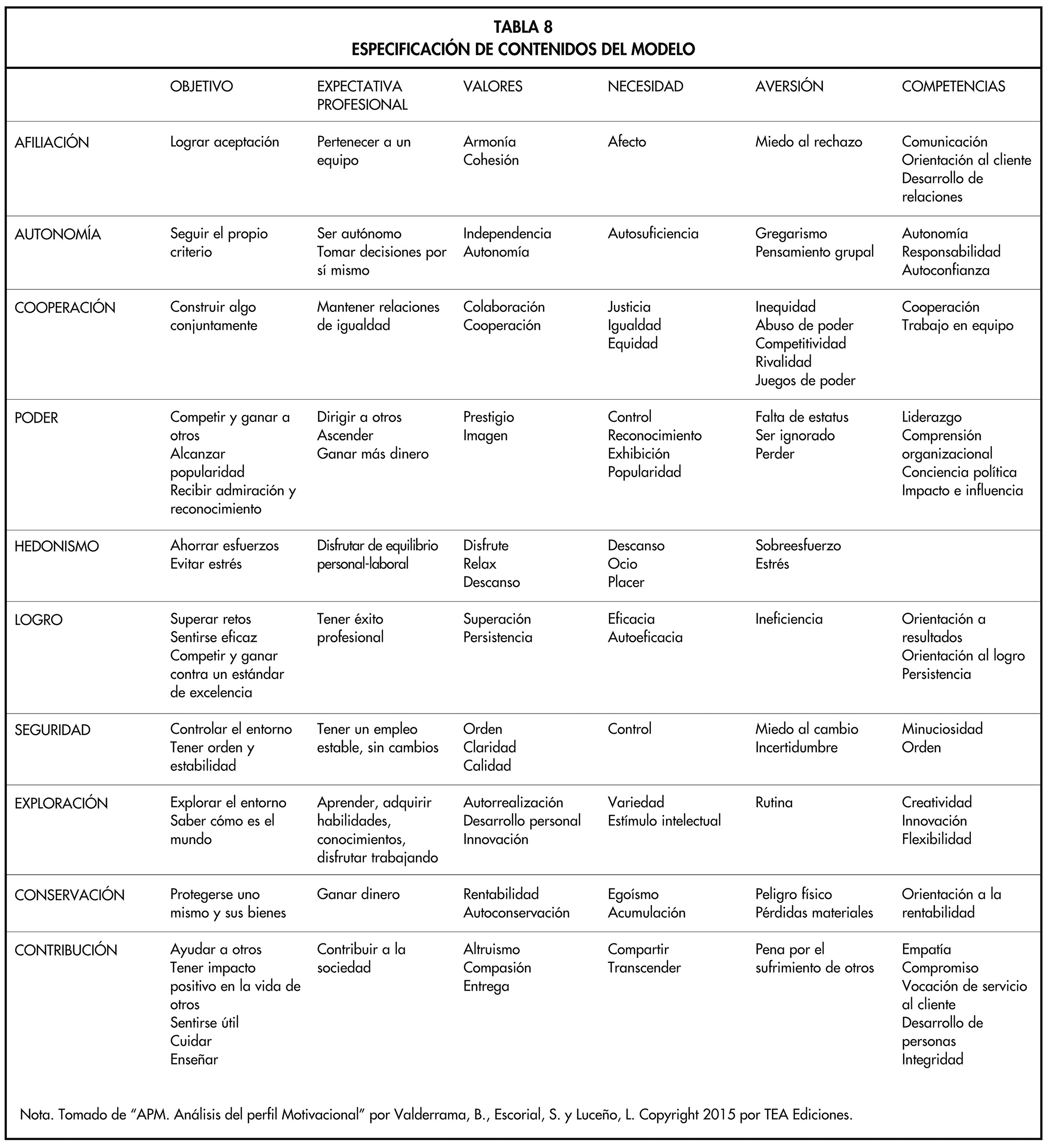

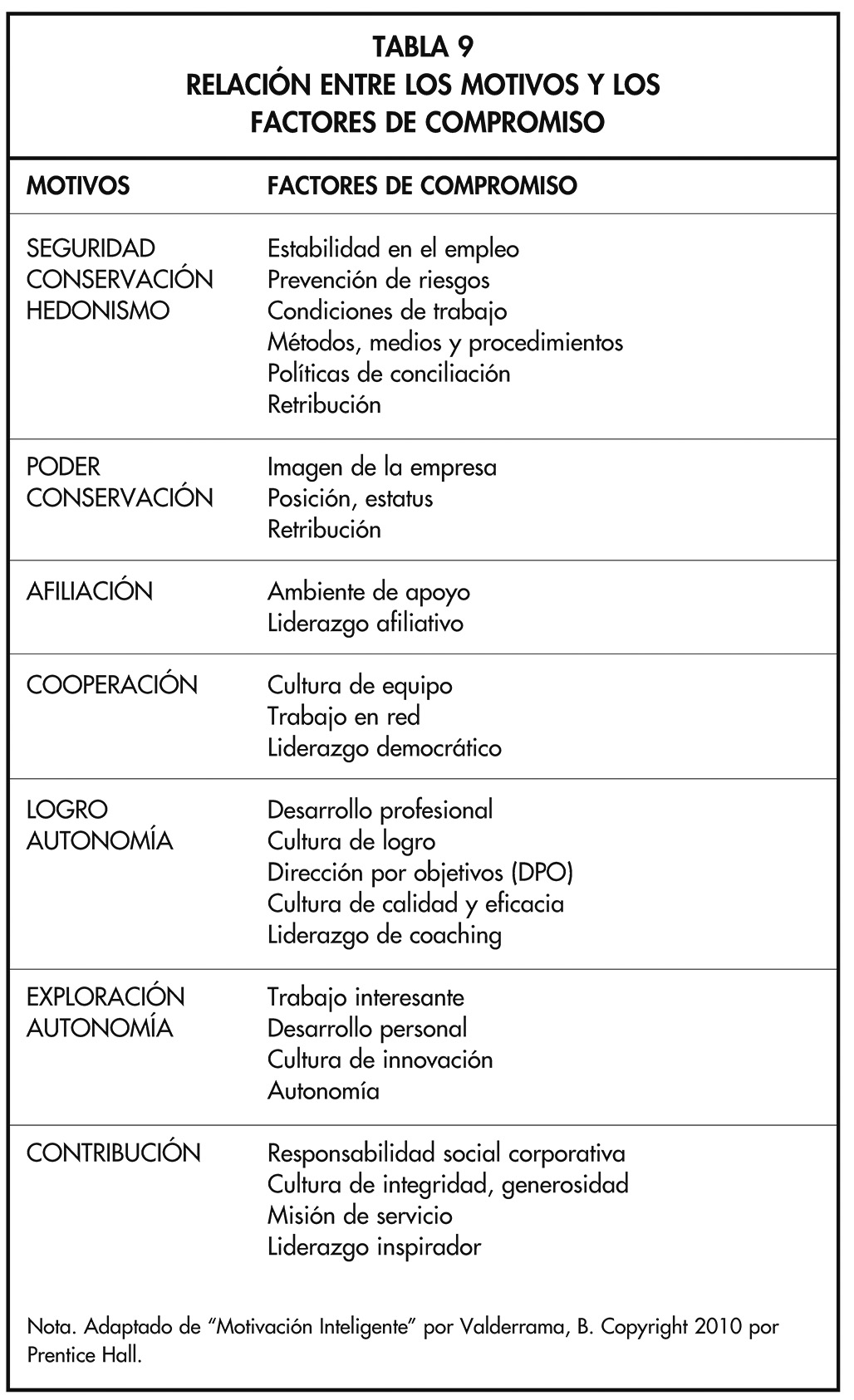

El análisis de la validez de contenido empieza con la definición operacional del dominio. La Tabla 8 muestra la especificación de contenidos elaborada para representar los diferentes constructos derivados del modelo Rueda de Motivos. Se tuvo en cuenta para ello, además de los objetivos, necesidades y valores, los comportamientos laborales que dichos motivos suscitan, etiquetados como competencias, de modo que el modelo fuera directamente aplicable a la selección y desarrollo de talento. También se incluyeron las expectativas profesionales, es decir, los incentivos o recompensas organizacionales a los que son sensibles las personas en función de sus motivos dominantes. De este modo pueden alinearse las políticas de atracción, vinculación y compromiso del talento con los diversos perfiles motivacionales (Tabla 9).

La validez de contenido de un instrumento indica el grado en que los ítems son relevantes (si son todos los que están) y representan el dominio de contenidos o comportamientos de la variable que se pretende medir (si están todos los que son). El procedimiento habitual es juzgar la relevancia de los ítems por un grupo de expertos a los que se pide que emparejen los ítems con el dominio que, en su opinión, están evaluando. Para evaluar la validez de contenido del APM se pidió la colaboración de un panel de seis expertos, compuesto por psicólogos profesores de universidad y profesionales del ámbito de los recursos humanos. En promedio, los expertos fueron capaces de clasificar correctamente el 85% de los ítems que forman parte del APM, un porcentaje especialmente elevado teniendo en cuenta que el instrumento tiene 10 escalas. Los porcentajes más altos de ítems correctamente clasificados corresponden a Autonomía (100%), Poder (100%), Logro (94%) y Exploración (90%). Cooperación (67%) y Hedonismo (75%) son las escalas menos reconocidas (Valderrama, Escorial y Luceño, 2015).

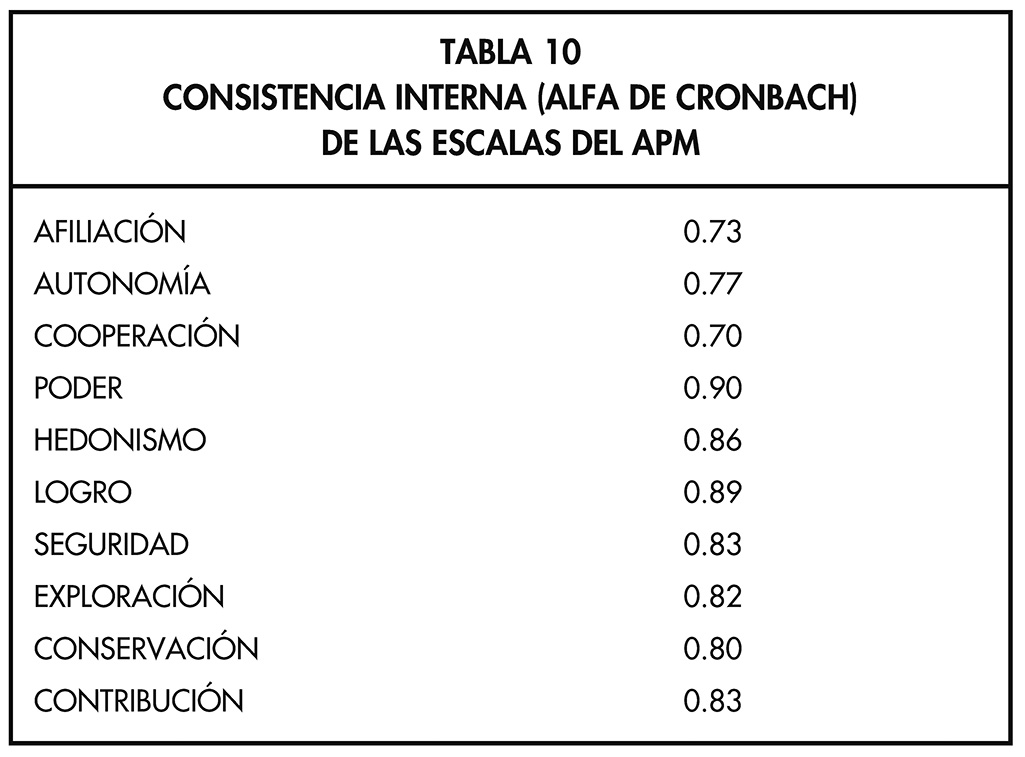

El cuestionario APM fue completado por una muestra de 1529 mujeres y 1085 hombres en diversas situaciones laborales y sectores variados. El rango de edad de los participantes estuvo entre los 17 y los 72 años. Los valores de consistencia interna para las escalas del APM varían de 0.70 a 0.90 para la muestra global (Tabla 10), con valores muy similares para varones y para mujeres y para la mayoría de los grupos de edad. Los menores valores de alfa se observan en la escala de Cooperación que, sin embargo, supera el valor límite de 0.70 (Valderrama, Escorial y Luceño, 2015).

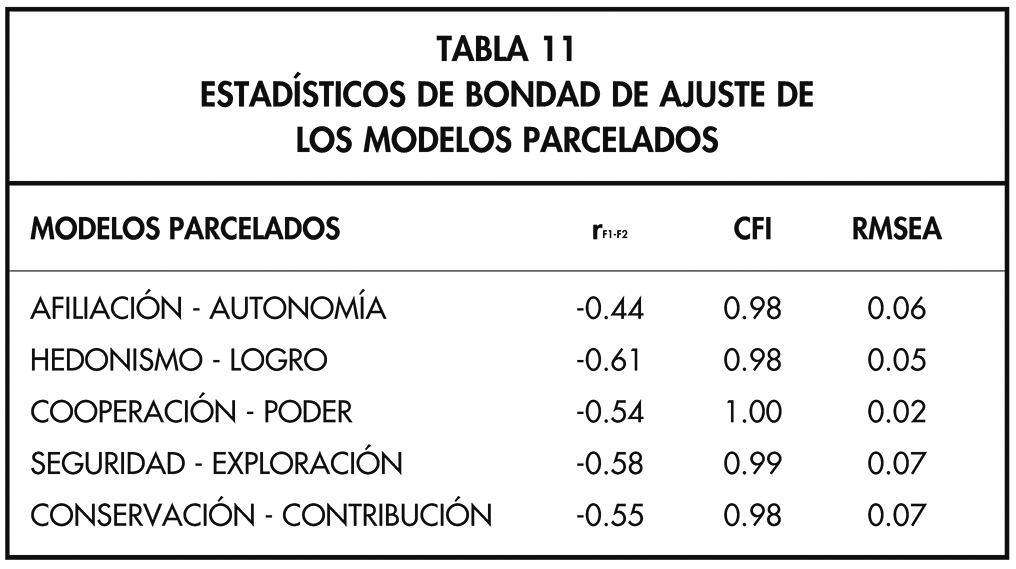

La validez de constructo interna se refiere al grado en que las relaciones entre los ítems o escalas reproducen la estructura prevista. Las teorías de rasgo latente conciben la unidimensionalidad como la existencia de un único rasgo subyacente a las respuestas de los sujetos a un ítem, para lo cual se utilizan técnicas de Análisis Factorial Confirmatorio (AFC). Con el fin de validar la estructura hipotetizada se realizaron en primer lugar una serie de AFC para determinar si la contraposición de un motivo con su correspondiente contramotivo está reflejando una única dimensión bipolar en la que saturan algunos ítems en positivo y otros en negativo (modelo de un factor) o si el motivo y su contramotivo reflejan dos dimensiones inversamente correlacionadas. El modelo de dos factores fue el que presentó el mejor ajuste en todas las dimensiones (Valderrama, Escorial y Luceño, 2015).

Debido al elevado tamaño muestral, al número de ítems por factor y a las dificultades que esto plantea para la obtención de factores claros, se procedió a la construcción de parcelas o subconjuntos de ítems, formando tres parcelas de la misma dimensión. En la Tabla 11 se presentan los índices de bondad de ajuste de los modelos de dos factores estimados definiendo cada factor a partir de tres parcelas (tres conjuntos de los ítems que las definen originalmente). En todos los casos el CFI supera el 0.95 y el RMSEA está en todos los modelos estimados por debajo de 0.08 y en algunos casos incluso por debajo de 0.06 (Valderrama, Escorial y Luceño, 2015).

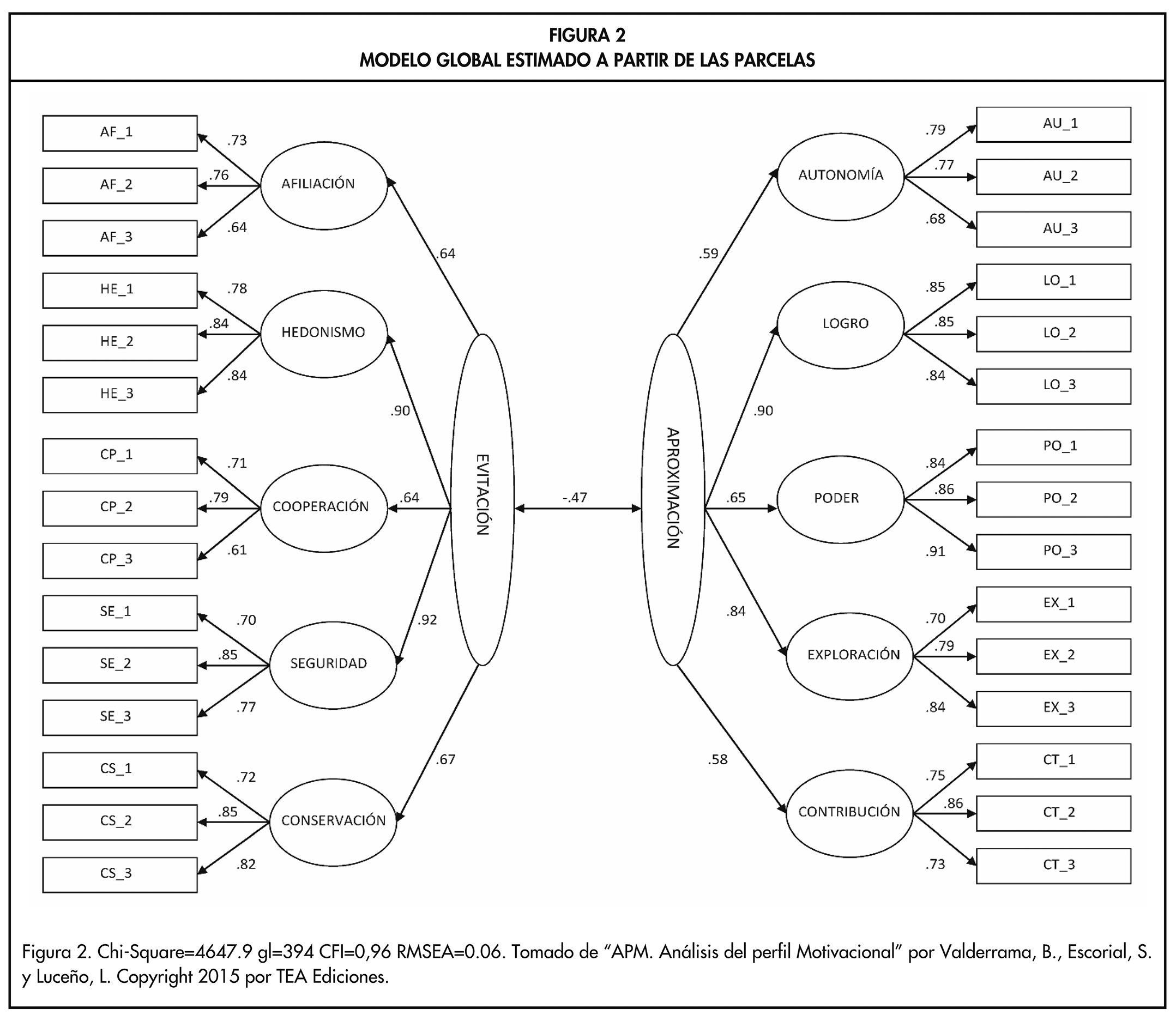

Finalmente, se procedió a contrastar un modelo global que reproduce el modelo de la Rueda de Motivos. Los 5 motivos y los 5 contramotivos estarían definiendo dos factores de orden superior denominados “Aproximación” y “Evitación”, que estarían inversamente relacionados (Figura 2). El ajuste de este modelo global es aceptable, estando el CFI por encima de 0.95 y el RMSEA por debajo de 0.08.

Los resultados obtenidos en este estudio aportan evidencia favorable a la interpretación de las puntuaciones del APM en términos de los constructos teóricos propuestos por el modelo Rueda de Motivos (Valderrama, Escorial y Luceño, 2015).

TABLA 8

ESPECIFICACIÓN DE CONTENIDOS DEL MODELO

TABLA 9

RELACIÓN ENTRE LOS MOTIVOS Y LOS FACTORES DE COMPROMISO

TABLA 10

CONSISTENCIA INTERNA (ALFA DE CRONBACH) DE LAS ESCALAS DEL APM

TABLA 11

ESTADÍSTICOS DE BONDAD DE AJUSTE DE LOS MODELOS PARCELADOS

FIGURA 2

MODELO GLOBAL ESTIMADO A PARTIR DE LAS PARCELAS

Figura 2. Chi-Square=4647.9 gl=394 CFI=0,96 RMSEA=0.06. Tomado de “APM. Análisis del perfil Motivacional” por Valderrama, B., Escorial, S. y Luceño, L. Copyright 2015 por TEA Ediciones.ÁMBITOS DE APLICACIÓN

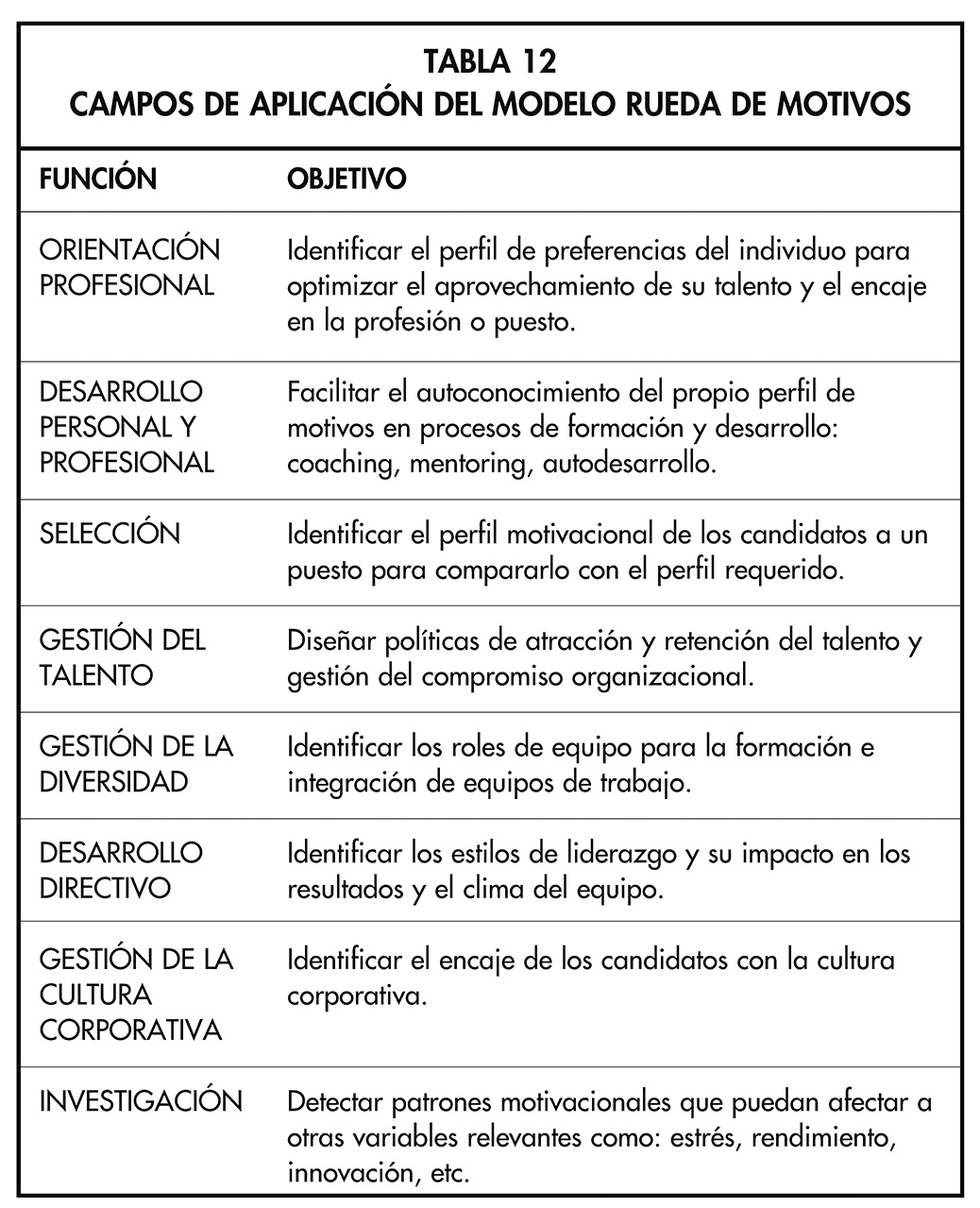

El modelo Rueda de Motivos y el APM tienen aplicación en diversos ámbitos dentro del contexto laboral (Tabla 12).

El APM es un instrumento de aplicación breve mediante el cual la persona puede conocer su perfil de motivos, sus expectativas profesionales, los estilos de dirección, las recompensas y cultura más acordes para que pueda alcanzar un rendimiento óptimo. Es muy útil en procesos de orientación vocacional, coaching, mentoring y desarrollo de competencias.

El modelo Rueda de Motivos tiene una gran utilidad a la hora del diseño de políticas de atracción y retención de talento y la gestión del compromiso organizacional, entendido como la disposición del trabajador para alinear su comportamiento con las prioridades y las metas de la organización, contribuyendo con sus capacidades a alcanzar la misión de la empresa o institución. Para que exista compromiso es necesario que exista un equilibrio entre la motivación (disposición y esfuerzo de los empleados) y la satisfacción (recompensas organizacionales). Para que los trabajadores tengan expectativas positivas y confíen en que serán recompensados es necesario establecer recompensas alineadas con sus verdaderas expectativas, lo que requiere conocimiento de su perfil de motivos, sus intereses y sus necesidades actuales (Valderrama, 2010).

Es importante también tener en cuenta en las políticas de selección la búsqueda de los profesionales con mayor propensión a comprometerse. El análisis de la matriz de correlaciones entre el APM y DECORE (Cuestionario de Evaluación de Riesgos Psicosociales; Luceño y Martín, 2008) mostró que las personas con mayor motivo de Conservación, que expresan un mayor deseo de protegerse a sí mismas, ganar dinero y conservar sus bienes materiales, perciben un entorno laboral más aversivo, valorando peor las relaciones que mantienen con compañeros y supervisores, las recompensas que reciben por su trabajo, el control que tienen sobre el mismo y el esfuerzo cognitivo que les supone. A la inversa, las personas más altruistas, que puntúan alto en motivo de Contribución, valoran de forma positiva los retos cognitivos de su trabajo, el apoyo de sus compañeros y jefes y las recompensas que perciben (Valderrama, Escorial, Luceño y Martín, 2012).

Los resultados obtenidos en la muestra de tipificación del APM arrojan diferencias significativas en la variable sexo. El tamaño del efecto (d de Cohen) es pequeño en todos los casos excepto en Cooperación (.355) y Poder (-.418), mostrando que los varones tienen mayor motivo de Poder y las mujeres mayor motivo Cooperación (aversión al poder). Este es un dato importante a tener en cuenta a la hora de diseñar políticas de igualdad para promover el acceso de mujeres a puestos de dirección.

TABLA 12

CAMPOS DE APLICACIÓN DEL MODELO RUEDA DE MOTIVOS

CONCLUSIONES

Dada la importancia de la motivación laboral y la ausencia de taxonomías universalmente aceptadas que permitan la comunicación entre los investigadores y la integración de los hallazgos, se ha presentado el modelo Rueda de Motivos junto con su fundamentación teórica y las evidencias empíricas de validez obtenidas mediante el cuestionario APM construido a partir del modelo.

Es un modelo útil tanto para los profesionales de Recursos Humanos, como para los investigadores a la hora de profundizar en las relaciones de los perfiles motivacionales con otras variables relevantes en el ámbito de la Psicología Organizacional, tales como el rendimiento, el estrés laboral, el compromiso, los estilos de liderazgo, la cultura y el clima laboral.

Conflicto de intereses

No existe conflicto de intereses.

Referencias

Ambrose, M. L., & Kulik, C. T. (1999). Old friends, new faces: Motivation research in the 1990s. Journal of Management, 25, 231–292.

Arrieta, C., & Navarro, J. (2008). Motivación en el trabajo: Viejas teorías, nuevos horizontes. Actualidades en Psicología, 22, 67-90.

Austin, J. T., & Vancouver, J. B. (1996). Goals constructs in psychology: Structure, process and content. Psychological Bulletin, 120, 338-375.

Campbell, J. P. & Pritchard R. D. (1976). Motivational theory in industrial and organizational psychology. En M.D. Dunnette (Ed.), Handbook of industrial and organizacional psychology (pp. 63-130). Chicago: Rang McNally

Chulef, A. S., Read, S.T., & Walsh, D. A. (2001). A hierarchical taxonomy of human goals. Motivation and Emotion, 25(3), 191-232.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The ‘what’ and ‘why’ of goal pursuits: human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11, 227-268.

Deckers, L. (2010). Motivation: Biological, psychological, and environmental. Boston, MA: Allyn & Bacon.

Forbes, D.L. (2011). Toward a unified model of human motivation. Review of General Psychology, 15(2), 85-98.

Ford, M. E., & Nichols, C. W. (1987). A taxonomy of humans goals and some possible applications. En M. E. Ford y D. H. Ford (Eds.), Humans and self-constructing living systems: Putting the framework to work (pp. 289-311). Hillsdale: Lawrence Erlbaum.

Greenleaf, R. (1976). Servant leadership: A journey into the nature of legitimate power and greatness. New York, NY: Paulist Press.

Kanfer, R. (2009). Work motivation: Identifying new use-inspired research directions. Industrial and Organizational Psychology: Perspectives on Science and Practice, 2, 77-93.

Latham, G. P., & Pinder, C. C. (2005). Work motivation theory research at the down of the twenty-first century. Annual Review of Psychology, 56, 485-516.

Martí, M., Gil, F., & Barrasa, A. (2009). Organizational leadership: Motives and behaviors of leaders in current organizations. The Spanish Journal of Psychology, 12(1), 267-274.

Maslow, A. H. (1954). Motivation and personality. New York: Harper & Row.

McClelland, D. C. (1961). The achieving society. Princeton, NJ: Van Nostrand.

McClelland, D. C. (1973). Testing for competence rather than for “intelligence.” American Psychologist, 28(1), 1-14.

McClelland, D. (1991). The personal value questionnaire. Boston: McBer & Company.

Murray, H. A. (1938). Explorations in personality. New York: Oxford University Press.

Navarro, J., Ceja, L., Curioso, F., & Arrieta, C. (2014). Cómo motivar y motivarse en tiempos de crisis. Papeles del Psicólogo, 35(1), 31-39

Navarro, J., & Quijano, S. (2003). Dinámica no lineal en la motivación en el trabajo: Propuesta de un modelo y resultados preliminares. Psicothema 15(4), 643-649.

Palmero, F., & Martínez, F. (2008). Motivación y Emoción. Madrid: McGraw-Hill.

Pinder, C. C. (2008). Work motivation in organizational behavior. New York: Psychology Press.

Pritchard, R. D., & Ashwood, E. (2008). Managing Motivation. New York: Taylor & Francis Group.

Reiss, S. (2004). Multifaceted nature of intrinsic motivation: The theory of 16 basic desires. Review of General Psychology, 8(3), 179–193.

Schein, E. H. (1996). Career anchors revisited: Implications for career development in the 21st century. The Academy of Management Executive, 10(4), 80-88.

Schwartz, S. H. (1994). Are there universal aspects in the structure and contents of human values? Journal of Social Issues, 50, 19–45.

Steers, R. M., Mowday, R. T., & Shapiro, D. L. (2004). The future of work motivation theory. Academy of Management Review, 2 (3), 379-387.

Valderrama, B. (2010). Motivación inteligente. Madrid: Prentice Hall.

Valderrama, B. (2012). Validación de una taxonomía de motivos y un cuestionario multidimensional de motivación. Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid.

Valderrama, B., Escorial, S., Luceño, L., & Martín, J. (2012). Diferencias individuales de percepción de riesgos psicosociales en función del perfil motivacional. IX Congreso Internacional de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés (SEAS)

Valderrama, B., Escorial, S., & Luceño, L. (2015). APM. Análisis del Perfil Motivacional. Madrid: TEA.

Wicker, F.W., Lambert, F. B., Richardson, F. C., & Kahler, J. (1984). Categorical goal hierarchies and classification of human motives. Journal of Personality, 52(3), 285–305.

Notas de autor

Beatriz Valderrama. Alta Capacidad. Narváez, 51. 28009 Madrid. España.