Aportes a la Investigación y a la Docencia

Aspectos socioeconómicos e intención emprendedora en estudiantes universitarios del Quindío (Colombia)*

SOCIO-ECONOMIC ASPECTS AND ENTREPRENEURIAL INTENTION OF UNIVERSITY STUDENTS IN QUINDÍO (COLOMBIA)

ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS E INTENÇÃO EMPREENDEDORA EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE QUINDÍO (COLÔMBIA)

LES ASPECTS SOCIO-ÉCONOMIQUES ET L'INTENTION ENTREPRE-NEURIALE CHEZ LES ÉTUDIANTS UNIVERSITAIRES DE QUINDÍO (COLOMBIE)

Aspectos socioeconómicos e intención emprendedora en estudiantes universitarios del Quindío (Colombia)*

Innovar, vol. 28, núm. 67, pp. 123-135, 2018

Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Colombia.

Recepción: Octubre 2015

Aprobación: Junio 2016

RESUMEN: El objetivo de este trabajo es determinar la relación de 13 aspectos socioeconómicos con la intención emprendedora de los estudiantes universitarios de carreras presenciales profesionales de último semestre en el Departamento del Quindío (Colombia). El instrumento de recolección de información se aplicó a una muestra de 297 estudiantes, de los que 254 respondieron a través de la página de Internet http://www.encuestafacil.com y los restantes 43, mediante formato físico; los datos se analizaron mediante Análisis de Correspondencias Múltiples y Regresión Logística, utilizando los programas estadísticos SPAD (versión 5.6) y Statgraphics Centurión (versión 16.1.15). Se encontró que los dos aspectos socioeconómicos que más influyen en la intención empresarial de los estudiantes universitarios son el "tipo de universidad" y "tener un amigo empresario". Por otra parte, se notan varias asociaciones entre las modalidades de las variables cualitativas; especialmente, se resaltan las relacionadas con una mayor intención empresarial en los estudiantes de mayor edad, que estudian en las universidades privadas, que cuentan con experiencia laboral, que pertenecen a los estratos socioeconómicos más altos, cuyo estado civil es casados y que cuentan con familiares empresarios. No se notó influencia del género en la intención empresarial de los universitarios. CLASIFICACIÓN JEL: M13, R19, Z13.

PALABRAS CLAVE: aspectos socioeconómicos, emprendimiento, estudiantes universitarios, intención emprendedora.

ABSTRACT: The aim of this work is to define the relationship of 13 socioeconomic aspects on the entrepreneurial intention of university students in the Department of Quindío (Colombia) who are enrolled in the last term of their degree. A data collection instrument was applied to a sample of 297 students. A total of 254 responses were received through the web page http://www.encuestafacil.com and 43 responses in physical format. Data were analyzed by means of Multiple Correspondence Analysis and Logistic Regression, using spad 5.6 and Statgraphics Centurion 16.1.15 data analysis software. It was found that "the type of university institution" and "having an entrepreneur friend" are the most influential aspects in university students' entrepreneurial intention. In addition, several associations are recognized between the types of qualitative variables; especially those related to a greater business intention among older students of private institutions who count with working experience, belong to the highest socioeconomic strata, who are married and have entrepreneurs as members of their family. No gender influence was observed in the entrepreneurial intention of university students. CLASIFICACIÓN JEL: M13, R19, Z13.

KEYWORDS: Socio-economic aspects, entrepreneurship, University students, entrepreneurial intention.

RESUMO: O objetivo deste trabalho é determinar a relação de 13 aspectos socioeconómicos com a intenção empreendedora dos estudantes universitários de cursos presenciais profissionais do último período no estado de Quindío (Colômbia). O instrumento de coleta de informação foi aplicado a uma amostra de 297 estudantes, dos quais 254 responderam pela página web http://www.encuestafacil.com, e os demais (43), mediante questionário físico; os dados foram analisados por meio da Análise de Correspondências Múltiplas e Regressão Logística, utilizando os programas estatísticos spad (versão 5.6) e Statgraphics Centurión (versão 16.1.15). Constatou-se que os dois aspectos socioeconómicos que mais influenciam na intenção empresarial dos estudantes universitários são o "tipo de universidade" e "ter um amigo empresário". Por outro lado, notam-se várias associações entre as modalidades das variáveis qualitativas; especialmente, ressaltam-se as relacionadas com uma maior intenção empresarial nos estudantes mais velhos, que estudam nas universidades particulares, que contam com experiência profissional, que pertencem às classes socioeconómicas mais altas, cujo estado civil é casado e que contam com familiares empresários. Não se notou influência do gênero na intenção empresarial dos universitários. CLASIFICACIÓN JEL: M13, R19, Z13.

PALAVRAS-CHAVE: aspectos socioeconómicos, empreendimento, estudantes universitários, intenção empreendedora.

RÉSUMÉ: Le but de cette étude est de déterminer le rapport entre treize aspects socio-économiques et l'intention entrepreneuriale des étudiants universitaires des carrières professionnelles suivant le dernier semestre dans le département de Quindío (Colombie). L'instrument de collecte de données a été appliqué à un échantillon de 297 étudiants, dont 254 ont répondu sur le site Web www.encuestafacil.com, et les 43 autres par format physique; les données ont été passées par une analyse des correspondances multiples et régression logistique, en utilisant les logiciels statistiques SPAD (version 5.6) et Statgraphics Centurion (version 1.16.15). On a constaté que deux aspects socio-économiques qui influencent l'intention entrepreneuriale des étudiants universitaires sont le « type d'université » et « avoir un ami qui fait des affaires ». Par ailleurs, on a remarqué plusieurs associations entre les types de variables qualitatives; en particulier, il faut souligner celles qui ont trait à une plus grande intention entrepreneuriale chez les étudiants plus âgés, qui étudient dans des universités privées, qui possèdent déjà une expérience de travail, appartenant aux couches socio-économiques supérieures, d'état civil marié et qui ont des liens de parenté avec des entrepreneurs. On n'a pas noté aucune influence du sexe dans l'intention entrepreneuriale des étudiants universitaires. CLASIFICACIÓN JEL: M13, R19, Z13.

MOTS-CLÉ: aspects socio-économiques, entrepreneuriat, étudiants universitaires, intention entrepreneuriale.

Introducción

La situación social, cultural y económica de Colombia, incorporada a factores históricos, tales como el influjo del modelo de colonización antioqueña, ha mediado en la disposición hacia el trabajo, la orientación creativa, la resiliencia, la perseverancia y el optimismo de sus habitantes. Esto se evidencia en la capacidad que estos tienen para sobreponerse ante las dificultades del entorno y para buscar diversas alternativas que les permitan generar los ingresos necesarios.

Una de las dificultades de los colombianos ha sido el elevado índice de desempleo que, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) (2015a, b, c, 2017), ha venido disminuyendo en los últimos años desde el 12%, que se registraba en mayo de 2010, hasta el 9,1%, en agosto de 2017; sin embargo, la tasa de desocupación de los jóvenes (14 a 28 años) aún presenta registros escandalosos -aunque decrecientes- de alrededor del 15,8% en el trimestre junio-agosto del 2017. En el caso de Armenia, capital del Quindío, la situación no deja de ser preocupante, pues su nivel de desempleo en los últimos años se ha ubicado entre los tres más elevados en el ámbito nacional, llegando a registrar tasas hasta del 18%.

Esta situación, en conjunto con otros factores como el bajo nivel de ingreso, la elevada concentración de la riqueza y la baja productividad de la economía regional, ha impulsado a que el Gobierno nacional gestione una serie de estrategias que buscan generar ciertas condiciones favorables para promover tanto mejores niveles de ocupación, como la creación de empresas y el aumento de la producción nacional (Tarapuez, Osorio y Botero, 2013). Algunas de dichas estrategias buscan formar más y mejores empresarios a través de diversos procesos de formación, de manera que las nuevas generaciones de profesionales se capaciten para realizar ese cambio empresarial, gracias al valor agregado que adquieren con su paso por la universidad.

La intención empresarial (IE) es un campo de investigación en rápida evolución (Fayolle y Liñán, 2014); además, constituye el antecedente más importante de la conducta para crear una empresa y se considera como un resultado de las actitudes del individuo frente a los comportamientos que lo llevan a desear la concreción de una empresa (Ajzen, 1991). Adicionalmente, la formación universitaria puede constituirse en uno de los agentes que permiten desarrollar la IE y concretar la influencia que las universidades tienen en el desarrollo de la región, por lo que se planteó estudiar el tema de la IE de los estudiantes de último semestre del Quindío durante el primer periodo académico del 2014. En este sentido, se propuso responder la siguiente pregunta: ¿cuáles son los principales aspectos socioeconómicos que influyen en la intención emprendedora de los estudiantes de las universidades del Quindío (Colombia)?

En cuanto a los aspectos conceptuales, es pertinente tomar la definición de IE expresada por Peng, Lu y Kang (2012), quienes la interpretan como una orientación mental, como el deseo y la esperanza que influyen sobre la elección de la iniciativa empresarial. En este sentido, Baum, Frese, Baron y Katz (2007) consideran que la acción de crear empresa puede clasificarse a la vez como un comportamiento intencional, que forma parte de la cadena de valor de la creación de nuevos negocios. Por su parte, Liñán y Rodríguez (2005) enfatizan en los rasgos asociados a la actividad empresarial y consideran características como edad, sexo, origen, experiencia y creencias, entre otras, en las personas con IE.

Soria, Zúñiga y Ruiz (2016), por otra parte, utilizan un modelo conceptual en el que se incluyen variables sociodemográficas, de percepción y de control, como determinantes de la IE, y concluyen que los estudiantes que experimentaron mayor cambio en su voluntad de emprender fueron quienes, entre otras cosas, pertenecían a las familias de menores ingresos.

Por otra parte, existe una cantidad importante de teorías y modelos que pretenden explicar los aspectos que influyen y las etapas que siguen las personas para crear una empresa. Una de estas es la teoría de la conducta planeada (TCP), propuesta por Ajzen (1985, 1991), quien define un marco general para analizar la intención de los individuos para crear unidades productivas. Esta teoría se ha utilizado en el análisis de diversos problemas y ha demostrado ser muy útil para estudiar la IE, ya que se centra en el análisis de las actitudes, las normas sociales y el locus de control.

Sin embargo, en la actualidad no existe la suficiente claridad acerca de los factores que determinan la decisión de los individuos para iniciar un emprendimiento (Liñán, Rodríguez, y Rueda, 2011); no obstante, muchos estudios han encontrado que la IE está determinada por un conjunto variado de aspectos que se pueden agrupar en dos vertientes: una relacionada con los factores individuales que hacen a los emprendedores distintos de las demás personas (Hwee y Shamuganthan, 2010), y otra relacionada con los aspectos ambientales, entre los que están las características socioeconómicas y demográficas (Liñán, 2008; Nabi & Holden, 2008; Harris & Gibson, 2008). De hecho, el segundo tema en importancia en el análisis de la IE lo constituyen los antecedentes y los factores demográficos, tal como lo anotan Liñán y Fayolle (2015) en una extensa revisión bibliográfica realizada. En el presente trabajo se analizan aspectos relacionados con variables socioeconómicas que pueden estar relacionadas con la IE y que, a la postre, pueden conducir a los estudiantes a crear su propia empresa.

Metodología

Esta investigación es de tipo exploratorio; además, tiene un enfoque cuantitativo y un alcance correlacional. El trabajo se realizó con los estudiantes de último semestre de programas profesionales presenciales en el departamento del Quindío.

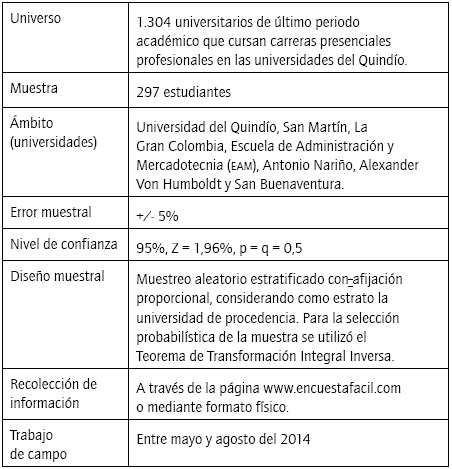

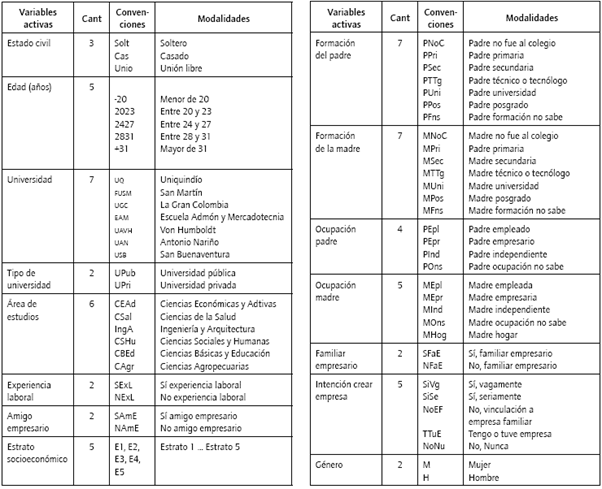

Para la selección de las variables de estudio se tuvieron en cuenta los trabajos de Fayolle, Gailly y Lassas-Clerc (2006), Urbano (2006), Birdthistle (2008), Turker y Sonmes (2009), Gasse y Tremblay (2011) y Bhandari (2012), quienes analizaron variables relacionadas con el estado civil, la edad, el género, el campo de estudio, la clase social, el nivel de estudios y la ocupación de los progenitores, familiares y amigos empresarios, así como experiencia laboral, entre otros. Con base en esta revisión, se elaboró un formato que fue aplicado a la muestra seleccionada, tal como se especifica en la tabla 1.

Fuente: elaboración propia.

Para el procesamiento de datos se utilizaron dos métodos estadísticos:

-

El análisis de correspondencias múltiples (ACM): es una metodología descriptiva de carácter multivariante que permite la reducción de una gran cantidad de información a un pequeño número de modalidades de variables cualitativas asociadas, con la menor pérdida posible de información. Este método busca revelar la asociación o similitud, por cercanía, que existe entre las modalidades, mediante diagramas de dispersión, conocidos también como planos factoriales; además, requiere que los datos representen las respuestas de un grupo de individuos a un conjunto de preguntas.

-

La regresión logística (RL): es una técnica de análisis inferencial utilizada para predecir el resultado de una variable dependiente categórica y dicotómica (solo acepta dos posibles respuestas), es decir, aquella cuyos elementos de variación tienen carácter cualitativo y adopta modalidades de variables explicativas en función de la variable dependiente. Esta técnica valora la contribución de diferentes factores en la ocurrencia de un evento simple (De la Fuente, 2011), cuyos resultados se obtienen comparando el resultado de las modalidades presentes en la tabla, con la casilla de referencia (no presente en la tabla) mediante el criterio de la razón de proporciones.

En el procesamiento de datos se utilizaron los programas estadísticos SPAD (versión 5.6) y Statgraphics Centurión (versión 16.1.15).

Resultados

Los resultados de la investigación se agrupan en tres partes: en la primera se elabora el perfil socioeconómico de los estudiantes universitarios; en la segunda se realiza un análisis descriptivo mediante el ACM, y en la tercera se presentan los resultados del análisis inferencial obtenido a través de la RL.

Perfil socioeconómico

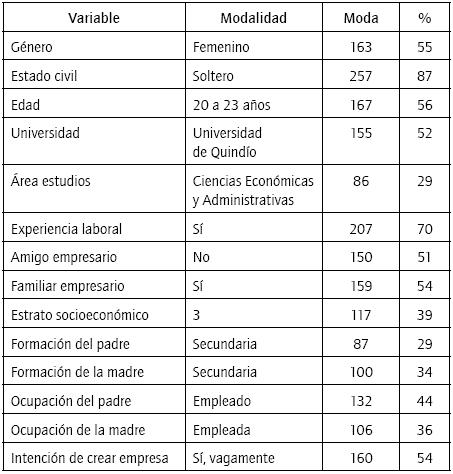

El perfil socioeconómico se realizó desde dos puntos de vista: en el primero, se consideró el total de estudiantes y, en el segundo, se realizó una comparación entre los estudiantes de la universidad pública y los de la universidad privada. Para definir estos perfiles, se recurrió al uso de la moda (el valor con mayor frecuencia en las categorías de análisis), cuyos resultados se presentan en un gráfico radial.

Para Quindío, se observa en la tabla 2 y en la figura 1 que el perfil del estudiante universitario de último periodo académico presenta las siguientes características: la mayoría son mujeres, con edad entre 20 y 23 años, de estado civil solteras, estudiantes de Ciencias Económicas y Administrativas en la Universidad del Quindío, que cuentan con experiencia laboral, que tienen familiares empresarios (aunque no tienen amigos empresarios), que pertenecen a la clase media (estrato socioeconómico tres1), que sus progenitores tienen formación a nivel de secundaria y ambos se desempeñan como empleados. La mayoría de estudiantes manifiesta una vaga IE.

Fuente: elaboración propia.

Figura 1

Perfil socioeconómico de los estudiantes universitarios del Quindío. Fuente: elaboración propia.

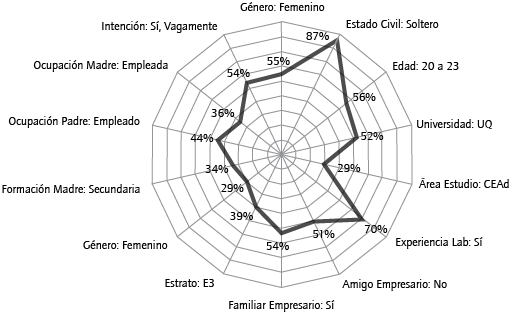

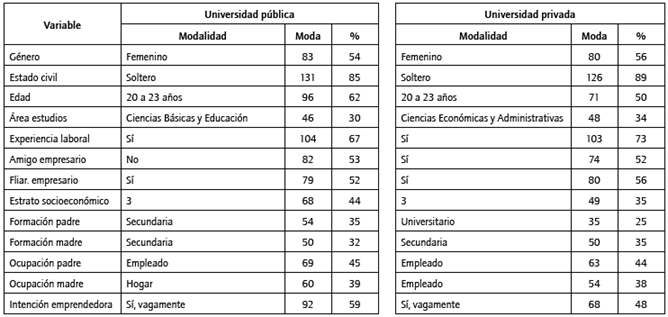

Al separar a los estudiantes de acuerdo con el tipo de universidad, se nota que tanto los estudiantes de la universidad pública como los de la privada comparten características comunes, entre ellas, que la mayoría son mujeres, solteras, edad entre 20 y 23 años, que cuentan con experiencia laboral y con familiares empresarios, que pertenecen a clase media (estrato tres), que sus madres tienen educación secundaria, que el padre se desempeña como empleado y que la mayoría ha considerado vagamente la IE.

No obstante, el porcentaje de personas de género femenino es mayor en la universidad privada que en la pública; ocurre igual con la proporción de estudiantes solteros, experiencia laboral, presencia de un familiar empresario y estudios secundarios de la madre. Por el contrario, la universidad estatal muestra un porcentaje superior que las entidades privadas en las siguientes modalidades: edad de estudiantes entre 20 y 23 años, estrato tres y la vaga IE; además, la ocupación del padre como empleado en una empresa ajena es similar en ambos tipos de universidades (tabla 3).

Fuente: elaboración propia.

Por otra parte, están los aspectos que distinguen a estos dos grupos de universitarios. El área de estudios más representativa en la universidad estatal es Ciencias Básicas y Educación, en tanto que en las instituciones privadas lo es el campo de las Ciencias Económicas y Administrativas; en la universidad pública la mayoría de los estudiantes no cuenta con amigos empresarios, mientras que los estudiantes de la universidad privada sí los tienen; el grado más elevado de formación del padre de los jóvenes de la universidad pública es secundaria, en tanto que los padres de los estudiantes de las universidades privadas alcanzan estudios universitarios; la madre de los jóvenes vinculados a la universidad pública se desempeña en labores del hogar y la de los estudiantes de las entidades privadas labora como empleada en una empresa constituida.

Análisis de correspondencias múltiples

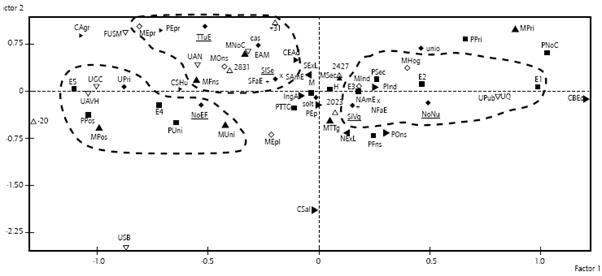

El análisis descriptivo se realiza con 12 variables activas y sus 55 modalidades; adicionalmente, la variable género, con sus dos modalidades, se toma como suplementaria (tabla 4). Se analizaron los dos primeros planos factoriales (eje 1 vs. eje 2), con el fin de resaltar la mayor asociación presentada entre las modalidades y la IE; el porcentaje explicado es del 13%. El primer factor explica el 7,5% de la asociación entre las categorías de las variables activas seleccionadas, mientras que el segundo factor explica el 5,5%; se trabajó con un nivel de confianza del 99% y, por ello, se toman únicamente los valores test absolutos mayores a 2,64 (altamente significativos).

Fuente: elaboración propia.

A continuación se realiza la descripción detallada de los ejes factoriales.

• Factor 1. En el primer eje, a la izquierda del origen, se ubican los estudiantes que pertenecen a las universidades privadas, que estudian Ciencias Sociales y Humanas y Ciencias agropecuarias, que provienen de estratos socioeconómicos altos (4 y 5), que sus padres son empresarios, que tienen un elevado nivel de formación (universitaria o de posgrado), que cuentan con amigos y familiares empresarios, y que tienen o tuvieron una empresa propia.

En la parte derecha del eje, se ubican los estudiantes de universidad pública que estudian carreras del campo de las Ciencias Básicas y Educación, que pertenecen a los estratos socioeconómicos más bajos (1 y 2), que el padre ha alcanzado formación primaria o secundaria y que se ocupa en actividades económicas por cuenta propia. La madre de estos estudiantes solo consigue estudios primarios y su principal ocupación corresponde a labores del hogar; este grupo de jóvenes no tiene familiares ni amigos empresarios y su IE es incipiente. El factor 1 puede interpretarse como tipo de universidad y condiciones familiares.

• Factor 2. Por debajo del origen se ubican los estudiantes de la Universidad San Buenaventura, que cursan estudios en Ciencias de la Salud; ambos progenitores de estos estudiantes se ocupan como empleados en una firma ajena; el nivel de estudios de la madre oscila desde el nivel técnico hasta posgrado, en tanto que el padre ha alcanzado estudios universitarios. Se nota a la vez un desconocimiento de la ocupación y de la educación del padre de los estudiantes, quienes tampoco cuentan con amigos ni familiares empresarios y a la vez tienen una baja IE.

Sobre el valor medio se ubican los jóvenes cuyos padres y madres son empresarios, quienes cursaron estudios de primaria; las madres de estos estudiantes se desempeñan en labores del hogar y tienen estudios secundarios; estos jóvenes tienen familiares y amigos empresarios y cuentan o contaron con un negocio propio. A este segmento del factor pertenecen los estudiantes de las instituciones San Martín y eam en el área de Ciencias Económicas y Administrativas.

Sobre este factor influyen, en forma preponderante, algunas de las variables de mayor peso en el factor 1, entre otras, ocupación y formación de los progenitores, presencia de familiares y amigos empresarios e ie; sin embargo, en esta parte adicionalmente se tienen en cuenta algunos aspectos personales, ya que discrimina en la parte positiva del eje a aquellos jóvenes de mayor edad, que tienen experiencia laboral y que están casados o en unión libre, de aquellos ubicados por debajo del valor medio del eje que corresponden a estudiantes más jóvenes, que no tienen experiencia laboral y que además son solteros.

En este sentido, el factor 2 puede interpretarse como juventud y experiencia laboral. En la figura 2 puede detallarse el primer plano factorial formado por los factores 1 y 2.

Caracterización de los estudiantes universitarios

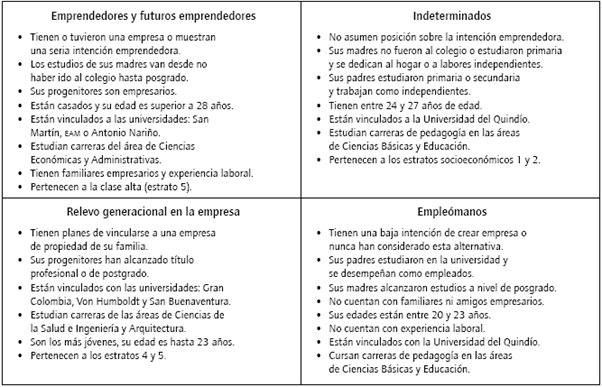

Utilizando la información de la figura 2, se caracterizaron los universitarios del Quindío en cuatro tipos de estudiantes, teniendo en cuenta la asociación de las modalidades de las variables socioeconómicas en torno a la IE; estos grupos son Emprendedores y futuros emprendedores, Indeterminados, Relevo generacional en la empesa y Empleómanos (figura 3).

Figura 2

Primer plano factorial del ACM.

Fuente: elaboración propia.

Figura 3

Caracterización de los estudiantes universitarios del Quindío.

Fuente: elaboración propia.

De los cuatro grupos descritos en la figura 3, solo el de los Indeterminados no asume ninguna modalidad de la IE. Estas agrupaciones toman ciertas particularidades que permiten definir sus propias características de acuerdo con los aspectos socioeconómicos analizados. De esta manera, la IE de los jóvenes universitarios del departamento del Quindío está más asociada con los estudiantes de las universidades privadas que con los de la institución pública; de hecho, tal como lo anotan Osorio y Pereira (2011), en el proceso de emprendimiento "el emprendedor pone en juego gran parte de su historia", que en gran medida depende de sus características socioeconómicas.

Análisis inferencial

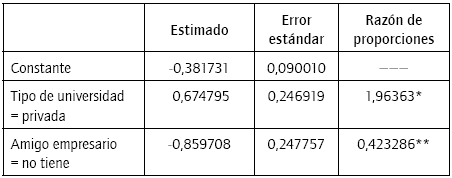

Para analizar cuáles son las variables socioeconómicas que mayor influencia tienen en la IE, se realizó un análisis de RL, en el que la variable respuesta es Intención de crear empresa, que se transformó en una variable dicotómica en la que solo se tomaron dos opciones: uno (1), sí tiene intención de crear empresa, y cero (0), no tiene intención de crear empresa.

De acuerdo con la tabla 5, en la variable Tipo de universidad, se considera como referencia la Universidad pública y, dado que la razón de proporciones es mayor que 1 (1,96363), indica que hay más posibilidades de desarrollar IE por parte de los estudiantes de universidad privada; de otro lado, en la variable Amigo empresario, la referencia es Sí tener amigo empresario y la razón de proporciones es menor que 1 (0,423286), lo que muestra que hay más posibilidades de desarrollar IE teniendo un amigo empresario. Teniendo en cuenta que el p-valor de la tabla de Análisis de Desviaciones es menor que 0,05, hay una relación estadísticamente significativa entre las variables, con un nivel de confianza del 95%.

Nota. *p-v = 0,0059; **p-v = 0,0004 Fuente: elaboración propia.

Discusión

El perfil socioeconómico de los estudiantes analizados por Urbano (2006), muestra algunas características similares con esta investigación; sin embargo, por tratarse de personas de dos naciones muy distintas, también existen diferencias en varios de los aspectos analizados. Algo similar sucede con las investigaciones de Gasse y Tremblay (2011) y Liñán y Chen (2006). A pesar de lo anterior, la mayoría de estudiantes encuestados en este trabajo manifiestan una vaga IE, aspecto que coincide plenamente con el estudio mencionado inicialmente y con los resultados de Veciana, Aponte y Urbano (2005) y Moreno (2013), aunque son contrarios a los resultados de Peng et al. (2012), quienes encuentran una fuerte IE en la mayoría de los universitarios encuestados.

Autores como Abd Moen, Abd Rahman, Salleh y Ibrahim (2004) encuentran que la ocupación y la educación de los padres tiene una relación significativa con las actitudes empresariales de sus hijos; para Bhandari (2012), existe diferencia estadística entre el empleo de los progenitores y la IE de los jóvenes estudiantes. En América Latina, un cuarto de los emprendedores de clase media proviene de familias donde el padre laboró como trabajador por cuenta propia o empleado independiente (Kantis, Federico y Trajtenberg, 2014), mientras que Díaz, Hernández y Barata (2007) encuentran que no existe influencia del entorno familiar en la percepción de viabilidad para crear una empresa.

Una IE seria o el hecho de tener una empresa o haberla tenido o el propósito de vincularse con un negocio de la familia son modalidades que están asociadas con los estratos socioeconómicos más altos -contrario a los hallazgos de Soria et al. (2016)- y con las universidades privadas. Por otra parte, la vaga IE o nunca haber considerado la opción emprendedora se relacionan con los estratos socioeconómicos más bajos y con la universidad pública. El análisis de RL muestra que el tipo de universidad es una de las dos variables que determinan la IE entre los estudiantes del departamento del Quindío.

En un sentido similar al mencionado, Kantis et al. (2014) encuentran que, en Latinoamérica, la proporción de estudiantes que desarrollan el deseo de ser empresarios por influencia del medio ambiente universitario se incrementa a medida que aumenta la clase social. En forma análoga, para Ruiz, Rojas y Suárez (2008) y Kantis et al. (2014), el estímulo del contexto universitario influye sobre la IE de sus estudiantes, pues parece que existen diferencias ambientales entre universidades públicas y privadas. En un sentido más amplio, Tran, Bui, Nguyen y Mai (2018) proponen y validan el efecto de los elementos contextuales sobre la actitud emprendedora.

En el presente estudio, la edad está relacionada en forma directamente proporcional a la IE, hallazgo afín al de Yeng y Ahmad (2012), para quienes la edad es un aspecto significativo; sin embargo, para Ahmed, Nawaz, Ahmad, Shaukat, Usman, Wasimul-Rehman et al. (2010), la edad carece de importancia en relación con la IE.

En forma complementaria, una seria IE o tener una empresa o haberla tenido son modalidades relacionadas con la experiencia laboral, en tanto que una vaga IE se asocia con la falta de dicha experiencia. Esta misma relación se encuentra en los estudios de Ruiz et al. (2008), Olomi y Sinyamule (2009), Ahmed et al. (2010), Mushtaq, Niazi, Hunjra y Rehman (2011) y Solimano (2014); en cambio, para Yeng y Ahmad (2012), la experiencia laboral no es una variable importante en las intenciones empresariales.

En Latinoamérica, aproximadamente la mitad de los emprendedores de las diferentes clases sociales desarrollan la intención de ser empresarios mediante su experiencia laboral; sin embargo, este aspecto, según Kantis et al. (2014), es más importante en los emprendedores de la clase social alta que en los de la clase media, situación que denota la importancia del entorno para favorecer la intención emprendedora (Passaro, Scandurra y Thomas, 2017).

A pesar de esto, es poco lo que aún se conoce acerca de los procesos empresariales en distintos contextos sociales (Lumpkin, Moss, Gras, Kato y Amezcua, 2011; Bergmann, Hundt y Sternberg, 2016); no obstante, algunos autores consideran que determinados factores sociológicos, psicológicos o motivacionales también juegan un importante papel en la formación de las intenciones de un individuo (Olmos, 2011; Muzaffar, 2015; García, Gil, Ruiz y Gutiérrez, 2017).

Es preciso destacar que una IE seria o tener o haber tenido una empresa están asociadas con el hecho de contar con progenitores y otros familiares empresarios. Diversos estudios encuentran que el rol de los padres empresarios o empleados por cuenta propia o contar con familiares emprendedores o tener un modelo a seguir son factores que se encuentran asociados con la expectativa de una carrera empresarial por parte de los jóvenes (Veciana et al., 2005; Ruiz et al., 2008; Olomi y Sinyamule, 2009; Almeida y Borges, 2009; Bulut y Sayin, 2010; Ahmed et al., 2010; Solimano, 2014; Dehghanpour, 2015).

En América Latina, se encuentra que, cuanto más elevada es la clase social de los emprendedores, más alto es el porcentaje de individuos que adquieren el deseo de ser empresarios por la influencia del ambiente familiar y mayor el porcentaje de emprendedores cuyo padre también lo es (Kantis et al., 2014); sin embargo, en los estudios de Urbano (2006) y Franco, Haase y Lautenschlàger (2010) no se nota claramente un "efecto familia" sobre la IE, aunque tampoco se descarta cierto nivel de influencia.

Las diferencias de género en el análisis de la IE conforman el tema individual de investigación más frecuente (Liñán y Fayolle, 2015). En la presente investigación, se encuentra que este aspecto no tiene influencia en la IE de los estudiantes universitarios del departamento del Quindío. Este hallazgo coincide con otras investigaciones (Díaz et al., 2007; Shinnar, Pruett y Toney, 2009; Olomi y Sinyamule, 2009; Ahmed et al., 2010; Bhandari, 2012; Osorio, Parra y Tarapuez, 2014). Al mismo tiempo, la anterior situación es contraria a lo hallado por Veciana et al. (2005), Almeida y Borges (2009), Fuentes y Sánchez (2010), Varela, Martínez y Peña (2011), Sternberg (2011); Yeng y Ahmad (2012); Ahmed et al. (2010), y Ventura y Quero (2013), quienes encuentran que sí existe influencia del género en la IE. Lo antepuesto requiere investigaciones adicionales al respecto y una explicación más profunda de los resultados obtenidos en cuanto a la relación entre el género y la IE.

Es pertinente mencionar que las mujeres cada vez tienen una mayor participación en la creación de empresas y en el desarrollo empresarial (Langowitz y Minniti, 2007; Brush, De Bruin y Welter, 2009), aunque en general las personas que emprenden aún son percibidas con características predominantemente masculinas (Gupta, Turban, Wasti y Sikdar, 2009).

En cuanto al área de estudio, se encuentra que los alumnos de Ciencias Económicas y Administrativas están más asociados que los de otras facultades con una seria IE, hallazgo que está en total sintonía con el estudio de Osorio et al. (2014), mientras que es diferente a los resultados del trabajo de Birdthistle (2006).

Se caracterizaron los estudiantes en cuatro grandes grupos denominados: Emprendedores y futuros emprendedores, Relevo generacional en la empresa, Empleómanos e Indeterminados; en el estudio de Valencia, Cadavid, Ríos y Awad (2012), se encuentra una clasificación similar, aunque solamente se identifican tres grupos: Emprendedor puro, Emprendedor marginal y No emprendedor.

El análisis de RL indicó que tener un amigo empresario es la segunda de las dos variables que determinan la IE entre los estudiantes universitarios del Quindío; en un sentido parecido, Sternberg (2011) y Dehghanpour (2015) sostienen que la cercanía con otros emprendedores o la existencia de un modelo a seguir genera una estrecha relación con la actividad emprendedora.

Conclusiones

El ACM permitió hallar asociaciones entre las modalidades de las 14 variables analizadas (incluida la IE), en tanto que el análisis de RL posibilitó, de manera complementaria, determinar que los dos factores socioeconómicos que determinan la IE de los estudiantes universitarios analizados son el Tipo de universidad y Tener un amigo empresario.

Sobre el Tipo de universidad, como se ha mencionado, el medio ambiente propio de cada clase de institución -ya sea pública o privada- puede afectar la IE de los jóvenes universitarios. Entre tanto, Tener un amigo empresario es un aspecto que puede estar relacionado con las características de la denominada "cultura paisa" y podría tener soporte en el trabajo colaborativo que se generó históricamente en las sociedades mineras que se conformaron en Antioquia desde la Colonia, debido a aspectos relacionados con el volumen de inversión requerido en la época, el riesgo elevado de la puesta en marcha de la minería de veta y los escasos conocimientos adecuados (Sanclemente, 2010). Lo anterior, al parecer, sentó las bases para la conformación de una fuerte cultura que estrechó los vínculos de trabajo y amistad, que tal vez pudieron heredar los naturales de Antioquia a los actuales departamentos del Eje Cafetero (entre ellos Quindío) durante el proceso conocido como la "Colonización antioqueña".

En el ACM se encontraron varias asociaciones entre las modalidades de las variables socioeconómicas incluidas en el estudio, en las que se encuentra que existen características comunes entre los estudiantes de universidades privadas y pública; sin embargo, se nota que los de las primeras están más asociados con una mayor IE que los de la segunda.

También se nota que la IE más elevada entre los estudiantes está relacionada con las personas de mayor edad, que tienen experiencia laboral y que forman parte de los estratos socioeconómicos más altos, y viceversa. En este sentido, parece que la edad, la experiencia laboral y la clase social, establecen una relación directa con la IE.

Además, una seria IE está relacionada con la presencia de familiares y amigos empresarios, es decir, se presenta una cercanía de la figura empresarial en las altas intenciones emprendedoras de los estudiantes universitarios, aunque, según esta investigación, el género de los estudiantes no es una variable determinante en la IE.

En otro sentido, la vaga IE o nunca haber considerado la posibilidad de emprender son modalidades que están asociadas con un elevado nivel educativo de los progenitores, con un padre que se desempeña como empleado y con el hecho de no contar con familiares ni amigos emprendedores. Es preciso destacar que la literatura tradicional no considera el estado civil de los jóvenes universitarios. En la investigación realizada, se encontró que los estudiantes casados están asociados con una mayor IE.

Aunque se presentan algunas diferencias entre los jóvenes dependiendo de la universidad de origen, con la información generada en el ACM se conforman cuatro grandes grupos que caracterizan a los estudiantes universitarios teniendo en cuenta su IE y sus características socioeconómicas, a saber: Emprendedores y Futuros Emprendedores, Relevo Generacional en la Empresa, Empleómanos e Indeterminados.

Como recomendación de política, queda clara una orientación para los directivos de la Universidad del Quindío, como institución pública de educación superior de la región, para replantear sus estrategias de promoción del emprendimiento entre la comunidad académica. Ello implica repensar sus espacios académicos sobre creación de empresas, capacitar a los docentes, mejorar la relación con el sector empresarial y promover la innovación al interior del alma mater (Gómez y Mitchel, 2014; Ozgul y Kunday, 2015).

Los jóvenes universitarios de hoy en día son, en gran medida, los empresarios del mañana; por esta razón, la definición y comprensión de los factores que influyen en la IE puede constituir un aporte importante para el diseño de mecanismos de política más eficaces que puedan no solamente despertar dicha intención emprendedora, sino concretarla en un comportamiento empresarial específico.

Referencias bibliográficas

Abd Moen, J., Abd Rahman, I, Salleh, M. F. M., & Ibrahim, R. (2004). A Study on Entrepreneurial Attitudes Among Youths in Malaysia. Journal of American Academy of Busines, 4(1,2), 192-197.

Ahmed, I., Nawaz, M. M., Ahmad, Z., Shaukat, M. Z., Usman, A., Wasimul-Rehman, et al. (2010). Determinants of students' entrepreneurial career intentions: evidence from business graduates. European Journal of Social Science, 15(2), 14-22.

Ajzen, I. (1985). From intentions to actions: A Theory of Planned Behavior. En J. Khul & J. Beckmann (Eds). Action control from cognition to behavior (pp. 10-39). Germany: Springer-Verlag.

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organitational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179-211. doi: 10.1016/0749-5978(91)90020-T.

Almeida, J., & Borges, M. (2009). Propensity for Entrepreneurship Among University Students. The Business Review, 12(1), 308-316.

Baum, J., Frese, M., Baron, R., & Katz, J. (2007). Entrepreneurship as an Area of Psychology Study: An Introduction. En J. Baum, M. Frese & R. Baron. (Eds). The Psychology of Entrepreneurship (pp. 1-18). New Jersey: Society for Industrial and Organizational Psychology.

Bergmann, H., Hundt, C., & Sternberg, R. (2016). What makes student entrepreneurs? On the relevance (and irrelevance) of the university and the regional context for student start-ups. Small Business Economics, 47(1), 53-76. doi: 10.1007/s11187-016-9700-6

Bhandari, N. (2012). Relationship Between Students' Gender, Their Own Employment, Their Parents' Employment, and the Students' Intention for Entrepreneurship. Journal of Entrepreneurship Education, 15, 133-144.

Birdthistle, N. (2006). Profiling the entrepreneur: an examination of entrepreneurs in the mid-west region of Ireland. Journal of Economics and Organisation of Enterprise, 7(678), 74-83.

Birdthistle, N. (2008). An examination of tertiary students' desire to found an enterprise. Education + Training, 50(7), 552-567.

Brush, C., De Bruin, A., & Welter, F. (2009). A gender-aware framework for women's entrepreneurship. International Journal of Gender and Entrepreneurship, 1(1), 8-24. doi: 10.1108/17566260910942318.

Bulut, Y., & Sayin, E. (2010). An Evaluation of Entrepreneurship Characteristics of University Students: An Empirical Investigation from the Faculty of Economic and Administrative Sciences in Adnan Menderes University. International Journal of Economic Perspectives, 4(3), 559-568.

DANE (2015a). Principales indicadores del mercado laboral, mayo de 2015. Boletín Técnico, Junio 30. Recuperado el 12 de julio del 2015, de: Recuperado el 12 de julio del 2015, de: http://www.DANE.gov.co/files/investigaciones/bole-tines/ech/ech/bol_empleo_may_15.pdf.

DANE (2015b). Mercado laboral de la juventud (14 a 28 años), trimestre móvil marzo-mayo de 2015. Julio. Recuperado el 28 de julio de 2015, de: Recuperado el 28 de julio de 2015, de: http://www.DANE.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/juventud/Bol_eje_juventud_mar_may_15.pdf.

DANE (2015c). Mercado laboral Armenia 2015. Julio. Recuperado el 27 de julio del 2015, de: Recuperado el 27 de julio del 2015, de: http://www.DANE.gov.co/index.php/ mercado-laboral/empleo-y-desempleo.

DANE (2017). Gran Encuesta Integrada de Hogares (junio-agosto 2017). Boletín técnico. Recuperado el 17 de julio del 2015, de: Recuperado el 17 de julio del 2015, de: http://www.DANE.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/juventud/Bol_eje_juventud_jun17_ago17.pdf.

De la Fuente, S. (2011). Regresión Logística. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid. Recuperado el 17 de agosto del 2014, de Recuperado el 17 de agosto del 2014, de http://www.fuenterrebollo.com/Economicas/ECONOMETRIA/CUALITATIVAS/LOGISTICA/regresion-logistica.pdf.

Dehghanpour, A. (2015). The effects of demographic, cognitive and institutional factors on development of entrepreneurial intention: Toward a socio-cognitive model of entrepreneurial career. Journal of International Entrepreneurship, 13(3), 1-25. doi: 10.1007/s10 843-015-0144-x.

Díaz, J., Hernández, R., & Barata, M. (2007). Estudiantes universitarios y creación de empresas: un análisis comparativo entre España y Portugal. En J. Ayala (Coord.). Conocimiento, innovación y emprendedores: camino al futuro (pp. 1338-1355). La Rioja: Universidad de La Rioja.

Fayolle, A., Gailly, B., & Lassas-Clerc, N. (2006). Effect and Counter of Entrepreneurship Education and Social Context on Student's Intentions. Estudios de Economía Aplicada, 24(2), 509-523.

Fayolle, A., & Liñán, F. (2014). The future of research on entrepreneurial intentions. Journal of Business Research, 67(5), 663-666, doi: 10.1016/j.jbusres.2013.11.024.

Franco, M., Haase, H., & Lautenschlàger, A. (2010). Students' entrepreneurial intentions: an interregional comparison. Education + Trainin, 52(4), 260-275.

Fuentes, F., & Sánchez, S. (2010). Análisis del perfil emprendedor: una perspectiva de género. Estudios de Economía Aplicada, 28(3), 1-28.

García, F., Gil, E., Ruiz, I., & Gutiérrez, D. (2017). Entrepreneurial process in peripheral regions: the role of motivation and culture. European Planning Studies, 25(11), 2037-2056.

Gasse, Y., & Tremblay, M. (2011). Entrepreneurial Beliefs and Intentions: A Cross-Cultural Study of University Students in Seven Countries. International Journal of Business, 16(4), 303-314.

Gómez, H., & Mitchel, D. (2014). Innovación y emprendimiento en Colombia: balance, perspectivas y recomendaciones de política, 2014-2018. Cuadernos de Fedesarrollo No. 50. Bogotá, Fedesarrollo.

Gupta, V., Turban, D., Wasti, S., & Sikdar, A. (2009). The Role of Gender Stereotypes in Perceptions of Entrepreneurs and Intentions to Become an Entrepreneur. Entrepreneurship: Theory & Practice, 33(2), 397-417.

Harris, M., & Gibson, S. (2008). Examining the entrepreneurial attitudes of US business students. Education + Training, 50(7), 568-581.

Hwee, J., & Shamuganthan, G (2010). The influence of personality traits and demographic factors on social entrepreneurship start up intentions. Journal of Business Ethics, 95(2), 259-282. doi: 10.1007/s10551-009-0358-0.

Kantis, H., Federico, J., & Trajtenberg, L. (2014). Middle-Class Entrepreneurs and Their Firms: A Regional View and International Comparison. En E. Lora, & F. Castellani (Eds.). Entrepreneurship in Latin America. A Step up the Social Ladder (pp. 53-80). Washington: Interamerican Development Bank-World Bank.

Langowitz, N., & Minniti, M. (2007). The Entrepreneurial Propensity of Women. Entrepreneurship Theory & Practice, 31(3), 341-364.

Liñán, F. (2008). Skill and value perceptions: how do they affect entrepreneurial intentions? International Entrepreneurship and Management Journal, 4(3), 257-272.

Liñán, F., & Chen, Y. (2006). Testing The Entrepreneurial Intention Model On A Two-Country Sample. Document de Treball núm. 06/7. Universidad Autónoma de Barcelona.

Liñán, F., & Fayolle, A. (2015). A systematic literature review on entrepreneurial intentions: citation, thematic analyses, and research agenda. International Entrepreneurship and Management Journal, 11 (4), 907-933. doi: 10.1007/s11365-015-0356-5.

Liñán, F., Rodríguez, J., & Rueda, J. (2011). Factors affecting entrepreneurial intention levels: a role for education. International Entrepreneurship and Management Journal, 7(12), 195-218. doi: 10.1007/s11365-010-0154-z.

Liñán, F. & Rodríguez, J. (2005). Actitudes empresariales de los estudiantes universitarios andaluces. Documentos de trabajo, Departamento de Economía, Universidad de Jaén. Recuperado el 18 de octubre de 2016 de Recuperado el 18 de octubre de 2016 de https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/61534/Actitudes_empresariales_de_los_estudiantes_universitarios.pdf?sequence=1.

Lumpkin, G., Moss, T., Gras, D. Kato, S., & Amezcua, A. (2011). Entrepreneurial processes in social contexts: how are they different, if at all? Small Business Economics, 40(3), 761-783. doi: 10.1007/s11187-011-9399-3.

Moreno, J. (2013). Análisis de los factores que influyen en la intención emprendedora de los estudiantes universitarios. Revista Caracciolos, 1(1), 2-12.

Mushtaq, H., Niazi, C., Hunjra, A., & Rehman, K. (2011). Planned Behavior Entrepreneurship and Intention to Create a New Venture Among Young Graduates. Management & Marketing Challenges for the Knowledge Society, 6(3), 437-456.

Muzaffar, H. (2015). Formation of entrepreneurial career intentions: the role of sociocognitive factors. Journal of Employment Counseling, 52(1), 2-17, doi: 10.1002/j.2161-1920.2015.00052.x.

Nabi, G., & Holden, R. (2008). Graduate entrepreneurship: intentions, education and training. Education + Training, 50(7), 545-551.

Olomi, D., & Sinyamule, R. (2009). Entrepreneurial Inclinations Of Vocational Education Students: A Comparative Study Of Male And Female Trainees In Iringa Region, Tanzania. Enterprising Culture, 17(1), 103-125.

Olmos, R. (2011). Análisis de la intención emprendedora en estudiantes universitarios a través de los rasgos de personalidad. Multiciencias, 11 (1), 65-75.

Osorio, H., Parra, R., & Tarapuez, E. (2014). Caracterización de los estudiantes emprendedores de la Universidad del Quindío, modalidad presencial. [Informe final de investigación]. Armenia: Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Quindío.

Osorio, F., & Pereira, F. (2011). Hacia un modelo de educación para el emprendimiento: una mirada desde la teoría social cognitiva. Cuadernos de Administración, 24(43), 13-33.

Ozgul, U., & Kunday, O. (2015). Conceptual Development of Academic Entrepreneurial Intentions Scale. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 195(3), 881-887, doi: 10.1016/j.sbspro.2015.06.367.

Passaro, R., Scandurra, G., & Thomas, A. (2017). The emergence of innovative entrepreneurship: Beyond the intention-Investigating the participants in an academic SUC. International Journal of Innovation and Technology Management, 14(5), art. N.° 1750025.

Peng, Z., Lu, G., & Kang, H. (2012). Entrepreneurial Intentions and Its Influencing Factors: A Survey of the University Students in Xi'an China. Scientific Research, 3(Suppl.), 95-100, doi: 10.4236/ce.2012.38b021.

Ruiz, J., Rojas, A., & Suárez, A. (2008). Actitudes de los estudiantes universitarios de Andalucía ante la creación de empresas. Cádiz: Universidad de Cádiz.

Sanclemente, J. (2010). La colonización antioqueña, el emprendimiento y su aporte a la competitividad regional y nacional. Estudios Gerenciales, 26(114), 119-147.

Shinnar, R., Pruett, M., & Toney, B. (2009). Entrepreneurship Education: Attitudes Across Campus. Journal of Education for Business, 84(3), 151-159.

Solimano, A. (2014). Entrepreneurship, the Middle Class, and Social Mobility: An Overview of Literature. E. Lora & F. Castellani (Ed). Entre-preneurship in Latin America. A Step up the Social Ladder (pp. 1750). Washington: Interamerican Development Bank-World Bank .

Soria, K., Zúñiga, S., & Ruiz, S. (2016). Educación e intención emprendedora en estudiantes universitarios: un caso de estudio. Formación Universitaria, 9(1). 25-34. doi: 10.4067/S0718-50062016000100004.

Sternberg, R. (2011). Interregional Disparities, Entrepreneurship, and EU Regional Policy. En M. Minniti (Ed.). The Dinamics of Entrepreneurship. Evidence from experienciathe Global Entrepreneurship Monitor Data (pp. 153-180). New York: Oxford University Press.

Tarapuez, E., Osorio, H., & Botero, J. (2013). Política de emprendimiento en Colombia, 2002-2010. Estudios Gerenciales, 29(128), 274-283.

Tran, D., Bui, T., Nguyen, H., & Mai, M. (2018). The antecedents of entrepreneurial intention a study among graduate students in Ho Chi Minh City. IFMBE Proceedings, 63, 403-410.

Turker, D., & Sonmes, S. (2009). Which factor affect entrepreneurial intention of university students. Journal of European Industrial Training, 33(2), 142-159.

Urbano, D. (2006). La creación de empresas en Catalunya: organismos de apoyo y actitudes hacia la actividad emprendedora. Barcelona: Generalitat de Catalunya.

Valencia, A., Cadavid, L., Ríos, D., & Awad, G. (2012). Factores que inciden en las intenciones emprendedoras de los estudiantes. Revista Venezolana de Gerencia, 17(57), 132-148.

Varela, R., Martínez, A., & Peña, A. (2011). Intención de los estudiantes de la universidad Icesi hacia la creación de empresa. Estudios Gerenciales, 27(119), 169-186.

Veciana, J., Aponte, M., & Urbano, D. (2005). University Students' Attitudes Towards Entrepreneurship: A Two Countries Comparison. International Journal of Entrepreneurship and Management, 1 (2), 165-182.

Ventura, R., & Quero, M. (2013). Factores explicativos de la intención de emprender en la mujer. Aspectos diferenciales en la población universitaria según la variable género. Cuadernos de Gestión, 13(1), 127-149. doi: 10.5295/cdg.100271rv.

Yeng, K., & Ahmad, S. (2012). A Study among University Students in Business Start-Ups in Malaysia: Motivations and Obstacles to Become Entrepreneurs. International Journal of Business and Social Science, 3(19), 181-192.

Notas

Notas

Notas

Notas de autor

**DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA: Edwin Tarapuez. Universidad del Quindío, campus universitario Carrera 15 Calle 12 Norte. Programa de Contaduría Pública. Armenia, Colombia.