Fundamentos y líneas de trabajo

Clasificación y análisis de los problemas terminológicos asociados con el aprendizaje de la química: obstáculos a superar

Classifying and analysing the terminological problems associated with the learning of chemistry: obstacles to overcome

Clasificación y análisis de los problemas terminológicos asociados con el aprendizaje de la química: obstáculos a superar

Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, vol. 13, núm. 1, pp. 20-35, 2016

Universidad de Cádiz

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional.

Recepción: 15 Febrero 2015

Aprobación: 15 Agosto 2015

Resumen: Este trabajo revisa las principales dificultades asociadas con el vocabulario de la química. Esta revisión ha permitido clasificar esta terminología en dos grandes grupos: términos técnicos y palabras no técnicas. El principal rasgo que hace difícil el lenguaje de la química es su polisemia. Para esta ciencia no sólo existen significados técnicos y cotidianos para un mismo término sino que además muchas palabras científicas han experimentado una evolución histórica en su acepción. Términos matemáticos y conceptos duales son barreras adicionales que los estudiantes de química deben superar. Además, muchas palabras académicas no técnicas se encuentran presentes en los discursos científicos, tanto en los de tipo descriptivo como en los argumentativos. Estos términos normalmente se desconocen por parte de los estudiantes en los primeros años de estudio de la química, lo que provoca nuevos obstáculos en el aprendizaje de esta disciplina.

Palabras clave: Lenguaje de la química, Clasificación de los términos científicos, Términos polisémicos, Vocabulario académico, Obstáculos de aprendizaje en química.

Abstract: This paper reviews the main difficulties associated with the vocabulary of chemistry. This task has enabled to classify those terms in two main groups: technical terms and non-technical words. The main feature that makes difficult the language of chemistry to students is its polisemy. Not only are there both everyday and scientific meanings corresponding to the same term, but also many scientific words have experienced an historical evolution in their meaning. Mathematical terms and dual concepts are additional linguistic barriers that chemistry students must overcome. Furthermore, many academic non-technical words are present in both descriptive and argumentative scientific discourses. These words are usually unknown by students in their first encounters with chemistry, which produce new obstacles in their learning of this scientific discipline.

Keywords: Language of chemistry, Classification of scientific terms, Polisemic terms, Academic vocabulary, Learning obstacles in chemistry.

Introducción

Aprender química se suele comparar en ocasiones con el aprendizaje de una lengua extranjera (Wellington y Osborne, 2001), dada la complejidad del lenguaje de esta disciplina científica en cuanto a los tipos de términos que utiliza y a su cantidad. Esta afirmación se fundamenta en estudios en los que se encontró que los libros de texto de química de enseñanza secundaria estaban escritos con unos niveles de lectura muy por encima del nivel correspondiente al de los alumnos a los que iban dirigidos (Lunzer y Gardner, 1979; Knutton, 1983). Además, otros trabajos encontraron que la cantidad de términos nuevos introducidos en un curso de ciencias superaba ampliamente el número de palabras nuevas que se debían aprender en el mismo nivel académico en un curso de lengua extranjera (Yager, 1983; Groves, 1995). En este sentido, se ha demostrado que el vocabulario inicialmente desconocido que se introduce en un curso de ciencias en niveles iniciales de enseñanza secundaria oscila entre 6 y 8 términos por cada lección impartida (Mercyn, 1987).

Además, se debe referir que la comprensión del lenguaje de la química se manifiesta como un buen predictor del éxito académico (Pyburn, Pazicni, Benassi y Tappin, 2013), por lo que si no se dominan los significados asociados a este registro científico, los estudiantes manifestarán serias dificultades para progresar en el estudio de esta disciplina. Análogamente, los estudiantes que saben diferenciar el significado científico de un término físico de su denotación cotidiana, son los que mejores resultados obtienen en cuestiones conceptuales relacionados con el entendimiento del mismo (Itza-Ortiz, Rebello, Zollman y Rodríguez, 2003).

De una forma simple, se puede pensar que las dificultades del alumnado a la hora de entender y emplear el lenguaje de la ciencia se circunscriben a la comprensión de los términos estrictamente técnicos. En concreto, a las palabras asociadas a conceptos y procesos científicos. Sin embargo, veremos que el problema del correcto entendimiento del vocabulario científico y su uso (en nuestro caso, básicamente circunscrito a la química) excede ampliamente la complejidad inherente al lenguaje estrictamente técnico.

Objetivo

Existen diferentes estudios que han realizado un análisis del tipo de palabras empleadas en las clases de ciencias. Por ejemplo, algunos de estos trabajos se han centrado en estudiar las dificultades inherentes a las magnitudes químicas (Caamaño, 1998a,b; Caamaño e Izaroque, 2009). Otros estudios han producido varias clasificaciones que, aunque necesariamente semejantes, se centran en diferentes rasgos, como son la demanda conceptual de estos términos, su función en el discurso científico o su especificidad dentro del registro científico (Gardner, 1974; Wellington, 1994). Nuestro objetivo es revisar la literatura científica que ha tratado el problema del vocabulario que se emplea en el registro científico (químico), de forma que se posibilite una clasificación de estos términos que facilite su estudio.

La integración de estudios previos a este respecto, así como la consideración de elementos relevantes no contemplados en los mismos, que se encuentran relativamente dispersos en la literatura científica, con nuevos criterios que permiten establecer distintas subcategorías, posibilita el análisis de la terminología química en su conjunto, facilitando con ello la obtención de una visión global y pormenorizada del problema que supone el lenguaje de la química en el aprendizaje de esta disciplina.

Se trata, en definitiva, de realizar una serie de taxonomías que posibiliten revelar elementos significativos a la hora de estudiar los problemas/obstáculos de comprensión del lenguaje de la ciencia por parte del alumnado, de forma que se propicie establecer pautas de actuación por parte del profesorado para ayudar a los estudiantes en el entendimiento del lenguaje de la química, en particular, y de la ciencia, en general.

Si bien el profesorado puede estar familiarizado con algunos de los problemas de la terminología química, fundamentalmente en lo que se refiere al vocabulario estrictamente técnico, el estudio que se presenta pretende dar una visión amplia y detallada de la barrera que puede suponer para el alumnado el vocabulario del registro científico (químico). De esta forma, este estudio no se va a limitar a focalizar la atención en los múltiples casos en los que el vocabulario técnico se manifiesta de difícil comprensión para el alumnado, ya que también se dará especial relevancia al análisis del vocabulario no técnico, sobre el que ha podido existir menos atención al respecto.

Marcos generales de referencia en el establecimiento de criterios de clasificación de términos químicos y académicos

Wellington (1994; 2001) realizó una taxonomía de palabras científicas en la que se establecen cuatro grandes categorías o niveles atendiendo a su creciente complejidad o dificultad de comprensión:

-

Las palabras correspondientes al primer nivel son aquellas que se asocian a objetos o entidades reales y observables que se pueden identificar por sus características físicas (forma, tamaño, etc.). Ejemplos de estas palabras son: los nombres del material de laboratorio o los nombres de los elementos químicos.

-

Un segundo grupo está integrado por palabras que denotan procesos: evaporación, destilación, cristalización, combustión, etc. Es evidente que si bien se puede mostrar a los alumnos una destilación y una combustión, la comprensión de este último proceso conlleva una demanda conceptual superior, por lo que también debería incluirse en el tercer nivel de palabras.

-

Este nivel corresponde al de los conceptos: temperatura, calor, electrón, átomo, valencia, mol, etc. Para Wellington, la falta de significado de las palabras de este nivel o su confusión por parte de los estudiantes explica en buena medida por qué no encuentran sentido a la ciencia.

-

Un cuarto grupo corresponde al lenguaje que tiene diferentes modos semióticos de expresión: símbolos, fórmulas y ecuaciones químicas, expresiones matemáticas; tablas y gráficos, así como a las distintas representaciones que se emplean en la clase de ciencias.

Por su parte, Gardner (1974) dividió el lenguaje científico en dos grandes grupos: el componente técnico del lenguaje y el no técnico, aunque como veremos, la frontera que delimita ambos grupos no está perfectamente definida.

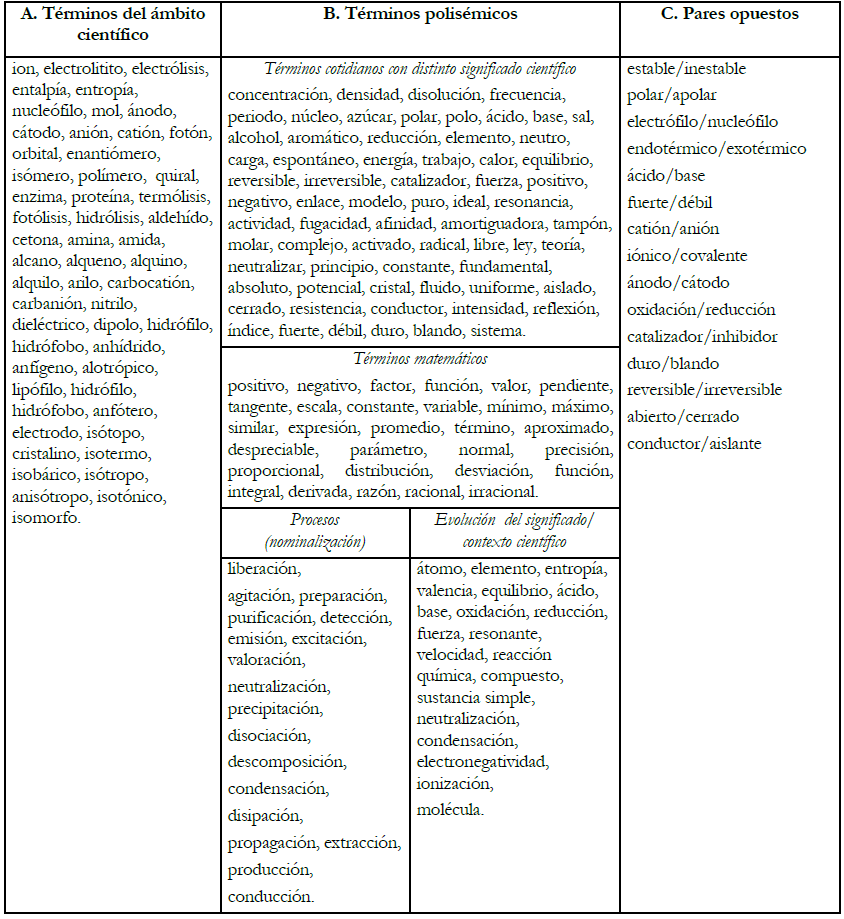

Tomando como base de clasificación los estudios Wellington y de Gardner, revisaremos en primer lugar las diferentes situaciones que explican en gran medida las dificultades inherentes a la enseñanza y aprendizaje de los términos específicamente técnicos. Posteriormente, nos centrarnos en examinar los distintos tipos de palabras no técnicas que también conforman el lenguaje académico de la química y que también son fuente de dificultades para el alumnado. Este estudio va a permitir clasificar el vocabulario del registro de la química en dos grandes grupos: términos técnicos (Tabla 1) y palabras no técnicas (Tabla 2), cada uno de ellos compuesto por diferentes subcategorías. Con todo, veremos que el que un término pertenezca a uno de los dos grupos o subcategorías, no lo excluye de pertenecer a otro, dado el carácter polisémico de los mismos, según se analiza en los siguientes apartados de este estudio. Por ejemplo, la palabra fundamental aparece en la Tabla 1 por hacer referencia a un estado energético y en la Tabla 2 por tratarse de un adjetivo propio del lenguaje académico, como sinónimo de importante, básico o primordial. Otros ejemplos de este tipo serían los términos complejo, absoluto o potencial.

Términos técnicos

Este grupo estaría compuesto por palabras técnicas o específicas de cada una de las disciplinas científicas. Por ejemplo, en el caso de la química, dentro de este grupo se incluirían los nombres de los elementos y compuestos químicos, los de aparatos y de material de laboratorio, así como el nombre de procesos y conceptos químicos. Algunos de estos últimos términos sólo tienen existencia dentro del contexto científico y suelen poseer un alto grado de abstracción. Así, el estudiante de química en diferentes etapas de su proceso de aprendizaje va encontrando palabras científicas nuevas como mol, fotón, ion, cátodo o entalpía, a los que debe asignar su significado técnico. Este nuevo vocabulario, en lo que se refiere a su cantidad y a su demanda conceptual, es una de las principales dificultades que los estudiantes deben superar. En la Tabla 1A se proporcionan algunos ejemplos de este tipo de términos específicamente científicos.

Pero éste no suele ser el caso de la mayoría de estos términos, debido a su carácter polisémico (Arons, 1973; Herron, 1979; Syamal, 1985; Ryan, 1985; Logan y Logan, 1993; Williams, 1999). Estos significados diferentes corresponden a contextos distintos. A veces, la acepción cotidiana de un término está en alguna medida relacionada con el significado correspondiente al ámbito científico (e.g. concentración, núcleo, enlace, etc.). Pero en la mayoría de los casos, los significados son completamente diferentes (e.g. equilibrio, aromático, espontáneo, actividad, modelo, trabajo, tampón, radical, carga, etc.). En cualquier caso, la polisemia representa una fuente de conflicto en la correcta comprensión y utilización de la terminología científica. En la Tabla 1B se citan más ejemplos de términos polisémicos.

Dentro de este grupo de palabras con varios significados, se podría establecer una primera subcategoría correspondiente al grupo de palabras cuyo empleo en el discurso del profesor y en los libros de texto les otorga un significado propio que supone un lenguaje especializado, con significado científico preciso, aunque muy próximo al empleado en el contexto cotidiano. Estas palabras estarían en la frontera de los grupos de palabras técnicas y no técnicas. Ejemplos de esta clase son términos de procesos que son fruto del empleo de la nominalización ligüística: liberación (de un gas), agitación (de una disolución), preparación (de una sustancia), purificación (de una sustancia), detección (de un componente de una mezcla), emisión (de luz), excitación (de un electrón), valoración (técnica analítica), precipitación (formación de una sal insoluble), o términos que corresponden a diferentes tipos de reacción química: adición, eliminación, sustitución, condensación, etc.

Un segundo subgrupo de términos polisémicos corresponde al caso de palabras cuyo significado ha experimentado una evolución a lo largo de la historia o que poseen distintos significados dependiendo del contexto científico específico en el que el término correspondiente se emplea. Por ejemplo, podemos examinar de una forma sucinta el concepto de átomo en su evolución histórica mediante el significado otorgado al mismo por los distintos modelos atómicos. De un átomo indivisible (Dalton) se pasó a un concepto de átomo compacto y divisible (Thomson), que evolucionó hacia una concepción atómica de átomo vacío con núcleo positivo y electrones orbitando a su alrededor (Rutherford). Si bien la idea de núcleo permaneció prácticamente inalterada, Bohr revisó el concepto de órbita electrónica, dando estabilidad al átomo, cuantificando tanto el radio de las posibles órbitas como la energía del electrón en cada una de las mismas. Finalmente, el átomo cuántico descarta la posibilidad de conocer de forma totalmente precisa la velocidad y la posición del electrón, superando el concepto de órbita e introduciendo el concepto de orbital. La existencia de diferentes conceptos asociados a la palabra átomo es una fuente de errores conceptuales en los alumnos de química, ya que éstos construyen significados de átomo con atributos mixtos, fruto de la mezcla de algunas de las características de modelos atómicos diferentes, dando lugar a modelos híbridos (Justi y Gilbert, 1999). Un nuevo caso, relacionado con el anterior, es el término molécula, que recibe diferentes interpretaciones en los ámbitos físico y químico (Williams, 1999).

Otro ejemplo paradigmático de esta clase corresponde al término oxidación, para el que existen cuatro significados científicos diferentes (Davies, 1991; Ringnes, 1995; Österlund, Berg y Ekborg, 2010) (ganancia de oxígeno, disminución de la cantidad de hidrógeno, pérdida de electrones y aumento del número de oxidación), con algunos rasgos comunes entre los tres primeros, siendo el concepto de aumento del número de oxidación el que engloba a los otros tres, y sobre el que se suele trabajar a la hora del ajuste de ecuaciones redox (Garritz y Rincón, 1996). Los términos ácido, base y neutralización también entrarían dentro de esta categoría de significados que han ido evolucionando en función de la teoría que los ha ido sustentando y redefiniendo a largo de la historia. Esta circunstancia se agrava cuando estos términos se introducen desde una perspectiva ahistórica y se presentan como modelos híbridos (de forma análoga a los modelos atómicos) (Caamaño, 2013a), por lo que son fuente de errores conceptuales en los estudiantes (Jiménez y de Manuel, 2002).

A lo referido en el párrafo anterior se debe añadir un nuevo aspecto a considerar sobre la polisemia de los términos técnicos, que está relacionado con el intento de definir nuevos conceptos mediante el empleo de metáforas y analogías (Sutton, 1996). Por ejemplo, el término entropía está asociado a cinco metáforas (desorden, información, libertad, dispersión y calor) (Jeppsson, Haglung y Strömdalh, 2011), lo que contrasta con la pretendida visión del lenguaje científico de ser objetivo, preciso y biunívoco (Caamaño, 2013b).

Debemos remarcar que el carácter polisémico de una buena parte del vocabulario científico dificulta su comprensión, ya que para ello es preciso conocer su significado en cada uno de los contextos específicos en los que cada palabra se utiliza, así como su función sintáctica dentro de la frase en la que la misma aparece (Miller, 1999). Por ejemplo, el término débil se emplea indistintamente por los libros de texto para referirse a la acidez de una disolución (con un pH no muy bajo) y para establecer la fuerza de un ácido (Oversby, 2000), no quedando siempre suficientemente claro para el alumno que una disolución débilmente ácida puede ser también de un ácido fuerte.

En la misma línea argumentativa del párrafo anterior podemos referir el estudio realizado por Jasien (2011) con respecto al término fuerte, para el que los alumnos universitarios mostraron una gran dificultad de contextualizarlo, asociándolo en el caso de los ácidos a la palabra concentrado. En un trabajo previo semejante, este autor (Jasien. 2010) encontró que los estudiantes manifestaban problemas con el significado otorgado al término neutro en distintos contextos de química. Por otro lado, un estudio sobre el uso de los modelos redox empleados por los libros de texto (Österlund et al., 2010) reveló que las definiciones de cambio de electrones y de número de oxidación se empleaban exclusivamente en el ámbito de química inorgánica, las de ganancia y pérdida de oxígeno e hidrógeno se utilizaban en el contexto de química orgánica y la definición de cambio de hidrógeno en el ámbito bioquímico. Si bien es cierto que estas distintas definiciones de proceso redox pueden ser en cada caso apropiadas para analizar los diferentes procesos estudiados (Silberstein. 2011), la existencia de distintos significados puede confundir a los estudiantes si no son advertidos de ello.

Por otro lado, si el papel gramatical de los términos científicos usados no es el adecuado, entonces el significado científico asociado a una palabra puede ser erróneo, como es el caso del término calor cuando se emplea en una frase como nombre (Romer, 2001) o la palabra fuerza cuando se utiliza como verbo (Itza-Ortiz et al., 2003).

Este último término sería un nuevo ejemplo de especial dificultad para los alumnos por dos motivos. En primer lugar, porque los estudiantes son incapaces de transferir el concepto físico (mecánico) de fuerza a ámbitos más próximos a la química (estructura atómica y enlace) en los que no reconocen la existencia de interacciones entre cargas (Taber, 2001). Por otra parte, los conceptos que corresponden al término fuerza en otros ámbitos de la química (redox o ácido-base) son elementos nuevos que dificultan la correcta comprensión de cada uno de los significados asociados a este término en cada uno de los contextos científicos en los que el mismo se utiliza.

En muchas situaciones, los alumnos conocen inicialmente el significado cotidiano de estos términos, pero muestran dificultad a la hora de comprenderlos y utilizarlos en el nuevo contexto científico. Por ejemplo, el concepto de energía se suele asociar con el de fuerza, fluido que se transfiere o ingrediente (Watts, 1982). Bergquist y Heikkinen (1990) encontraron que los alumnos universitarios no asociaban la idea de equilibrio químico a su carácter dinámico sino que lo conceptualizaban como estático. Jiménez, de Manuel, González y Salinas, (2000) hallaron que en el contexto de los conceptos de ácido y de base, los alumnos de secundaria asociaban el término neutro con inocuo o inerte. Por su parte, Rodrigues y Niaz (2003) analizaron las confusiones de los alumnos con respecto a los términos energía calorífica y temperatura. En este sentido, Brookes y Etkina (2015) informaron que los alumnos universitarios mantienen la visión de calor como sustancia. En un estudio reciente, Song y Carheden (2014) estudiaron las interferencias producidas en la comprensión de conceptos científicos debidas al empleo de términos sobre los que los alumnos conocían ya su significado en el ámbito cotidiano. Estos autores encontraron que los estudiantes habían tenido pocas oportunidades para discutir el nuevo significado correspondiente al ámbito científico y que ello propiciaba que no lo aprendieran de forma significativa sino que los alumnos memorizaban este vocabulario para el examen, dificultándose con ello la superación del significado cotidiano. En otras ocasiones, los estudiantes asocian significados idénticos a términos diferentes, dada su similitud fonética (e.g. órbita y orbital) (Tsaparlis y Papaphotis, 2009).

Nuevos ejemplos de términos polisémicos análogos a los referidos en los párrafos anteriores se proporcionan en la Tabla 1B. En este subgrupo también se podrían incluir términos cuya definición depende del contexto macroscópico o submicroscópico en el que se empleen. Por ejemplo, reacción química, sustancia, elemento y compuesto (Furió y Domínguez, 2007; Raviolo, Garritz y Sosa, 2011; Franco y Oliva, 2013).

Finalmente, para acabar el estudio del carácter polisémico de la terminología técnica, añadir que el lenguaje matemático se encuentra en muchas ocasiones íntimamente asociado al de la química e incluye también un buen número de términos con doble significado. Ejemplos de estos términos son: factor, función, pendiente, constante, etc. (Tabla 1B).

Un aspecto adicional importante a tener en cuenta en el caso de la química es la existencia de conceptos que se presentan por pares, opuestos en su significado (e.g. estable/inestable), que se complementan entre sí y que en ocasiones se definen uno en función del otro, produciendo definiciones denominadas circulares (e.g. ácido/base; oxidante/reductor) (Lazlo, 1999; Kaya y Erduran, 2013). Estas dos circunstancias pueden dificultar la comprensión de este tipo de conceptos por parte de los estudiantes de química. En particular, la circularidad de estas definiciones ‘químicas’ puede manifestarse como fuente de errores conceptuales en los alumnos, de forma análoga al caso de las definiciones circulares de términos ‘físicos’ producidas tanto por profesores como por libros de texto (Galili y Lehavi, 2006). Otros ejemplos de términos químicos que forman pares opuestos se proporcionan en la Tabla 1C.

Para acabar el apartado correspondiente al vocabulario técnico realizaremos una breve reflexión acerca de la importancia de definir correctamente los distintos conceptos. Evidentemente, si las definiciones que realizan los libros de texto son incorrectas o incompletas, ello va a ser fuente de errores en los alumnos. Un ejemplo es el concepto de cantidad de sustancia, sobre el que Pekdag y Azizoglu (2013) detectaron problemas semánticos en los libros de texto de diferentes niveles académicos por utilizarse ejemplificaciones incompletas de este concepto al faltar en algunos casos elementos tanto macroscópicos como submicroscópicos, así como por el empleo de expresiones inapropiadas. Un nuevo ejemplo de este tipo es el de energía, ya que muchos libros definen este concepto como la capacidad de realizar trabajo. Pero esta definición sólo es válida en el ámbito de la mecánica (Duit, 1986), estando limitada en el caso de la termodinámica y en el estudio de las reacciones químicas, lo que no contribuye a superar algunas de las ideas alternativas que los estudiantes generan en este contexto de aprendizaje. Finalmente, referir un nuevo caso de confusión en los libros de texto al definir como sinónimos los términos disociación e ionizacion (Schultz, 1997).

Términos no técnicos

El segundo grupo de vocabulario que vamos a estudiar hace referencia al que no corresponde al de términos estrictamente técnicos y que está asociado al lenguaje académico. Es decir, se trata de palabras poco frecuentes en textos narrativos o de ficción. Por el contrario, sí que aparecen con cierta frecuencia en los textos (libros de texto y especializados, trabajos de investigación y de divulgación, etc.) que corresponden en nuestro caso a las distintas disciplinas científicas. Se trata de un vocabulario especializado. Según la lista realizada por Coxhead (2000), la mayoría de los términos que lo componen tiene una raíz grecolatina. Este inventario contiene un conjunto de 570 familias de palabras categorizadas por la frecuencia con la que se encuentran presentes en el corpus empleado para su elaboración, lo que posibilita disponer de una guía muy útil para el profesorado en la elaboración de materiales y orienta a los estudiantes en el estudio de una serie de términos relevantes para el aprendizaje de las ciencias.

En muchas ocasiones, el conjunto de palabras no técnicas que se emplean en el ámbito científico está muy alejado del registro del lenguaje cotidiano, lo que origina una dificultad añadida a los estudiantes. Pero un buen conocimiento de este vocabulario académico es un requisito esencial para superar con éxito las distintas materias científicas a medida que se va progresando hacia niveles educativos superiores.

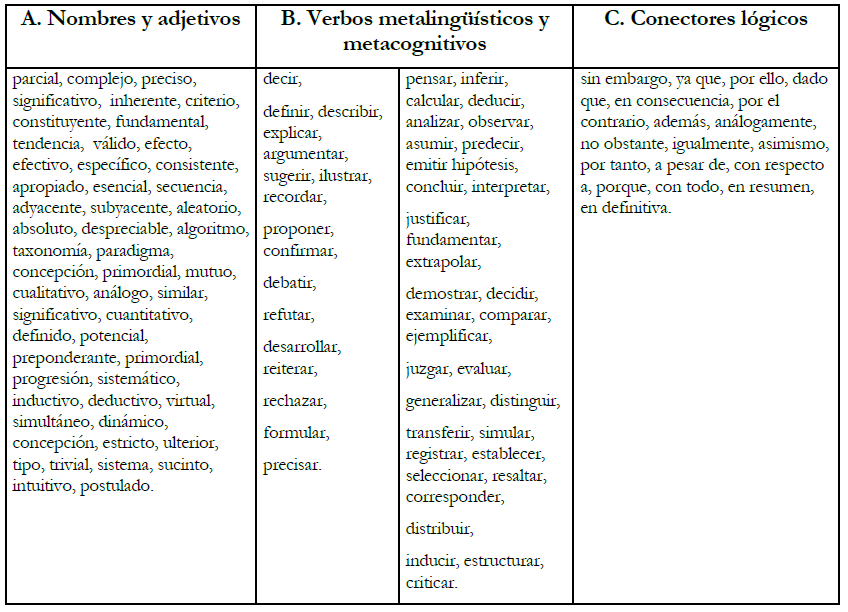

Dentro de este grupo de términos no técnicos se pueden establecer tres subcategorías (Tabla 2):

-

Nombres y adjetivos. Esta subcategoría hace referencia a una serie de términos (fundamentalmente nombres y adjetivos) sobre los que el profesorado no suele ser consciente de la dificultad que supone para su alumnado, por lo que por lo general no se detiene a explicar su significado. Algunos de estos términos son inherente, fundamental, esencial, adyacente, etc. (Tabla 2A). Diferentes trabajos, centrados principalmente en alumnos de ciencias de edades comprendidas entre 14 y 17 años (Cassels y Johnstone, 1980, 1983, 1985; Gardner, 1980a; Pickershill y Lock, 1991; Marshall, Gilmour y Lewis, 1991; Johnstone y Kellet, 1980; Farell y Ventura, 1998; Prophet y Towse, 1999), así como algunos estudios referidos a estudiantes universitarios (Dalcq, Van Raemdonck y Wilmet, 1989; Jacobs, 1989; Oyoo, 2012), han mostrado las dificultades del alumnado en la comprensión de esta clase de palabras. Además, algunos de estos trabajos (Cassels y Johnstone, 1985; Dalcq et al., 1989; Pickershill y Lock, 1991) encontraron que, en ocasiones, los estudiantes asignan el significado opuesto a un determinado término científico (e.g. despreciable = mucho; complejo = simple; finito = sin fin; creciente = decreciente). También se debe resaltar que los alumnos de los referidos estudios confundieron términos que son similares en cuanto a su escritura o su pronunciación (e.g. consistente con constituyente; componente con oponente) y que el contexto científico, por inusual, provocaba que no se entendiera el significado de palabras que sí se comprendían en el contexto cotidiano (por ejemplo, la ‘liberación de un prisionero’ se entendía mucho mejor que la ‘liberación de un gas’). En sendos estudios realizados con alumnos universitarios (Jacobs, 1989) y de último curso de bachillerato científico (Farrell y Ventura; 1998), se encontraron diferencias significativas entre la propia percepción del alumnado sobre su conocimiento del vocabulario del género científico (particularmente, palabras no técnicas) y el que realmente demostraban poseer, siendo, en general, menor el porcentaje correspondiente al de palabras sobre las que efectivamente se conocía su significado. Por ejemplo, en el estudio realizado por Farell y Ventura (1998), si bien en torno al 90% de alumnos señalaban que conocían el significado de los términos espontáneo, relativo y significativo, menos de la mitad demostraron entender efectivamente lo que los mismos significan. Por otro lado, los problemas originados por la incomprensión de estos vocablos se agravan cuando el curso de ciencias se imparte en una segunda lengua (Tao, 1994; Johnstone y Selepeng, 2001; Ali y Ismail, 2006).

Teniendo en cuenta los trabajos referidos a este respecto, ejemplos de algunas de las palabras sobre las que los estudiantes de nivel preuniversitario suelen mostrar un conocimiento muy deficiente son las ya mencionadas: despreciable, componente y complejo, así como abundante, válido, relevante, composición, secuencia, precisión, desviación, proporcional, normal, distribución y observación.

Un factor adicional de dificultad para el alumnado, relacionado con el nivel y el número de términos correspondientes al registro científico, se debe a los materiales que se emplean en la evaluación de las ciencias. De esta forma, el conocimiento de los términos con los que se formula un problema es un prerrequisito necesario para su correcta resolución (Sumfleth, 1988), por lo que si se no se domina el lenguaje de la ciencia, la capacidad de resolución de problemas se limita (Beek y Louters, 1991). En ocasiones, los alumnos saben la respuesta a una cuestión, pero son incapaces de demostrarlo ya que no entienden el enunciado construido para realizar la misma (Johnstone y Casssels, 1978; Cassels y Johnstone, 1984). Así, se ha determinado que a veces los alumnos no poseen los errores conceptuales que parecían manifestar, ya que la propia redacción de las cuestiones empleadas para su diagnosis estaba asociada con dificultades de comprensión por el tipo de lenguaje utilizado (Clerk y Rutherford, 2000). Problemas en la redacción de las cuestiones de evaluación en cuanto a aspectos léxicos, sintácticos o lógicos provoca una incorrecta interpretación por parte de los estudiantes (Dalcq, 1987). Por ello, la reformulación de cuestiones, en lo que se refiere al vocabulario inicialmente empleado, así como a la simplificación de las estructuras gramaticales utilizadas ha tenido efectos positivos tanto en estudiantes de ciencias que estudiaban en su lengua materna (Cassels y Johnstone, 1985) como en los que estudian en una segunda lengua (Bird y Welford, 1995; Prophet y Badede, 2009).

-

Verbos metalingüísticos y metacognitivos. La segunda subcategoría, dentro del grupo de palabras no específicamente técnicas, incluye los términos que se utilizan en lugar de los verbos decir (definir, describir, explicar, argumentar, criticar, sugerir, ilustrar, etc.) y pensar (inferir, calcular, deducir, analizar, observar, asumir, predecir, emitir hipótesis, concluir, etc.), que Wilson (1999) denomina verbos metalingüísticos y verbos metacognitivos, respectivamente. Este conjunto de verbos (Tabla 2B) tiene especial importancia a la hora de desarrollar en el alumno capacidades de alta demanda conceptual, ya que el proceso de alfabetización científica implica que el estudiante sea capaz de participar en ciertas formas de discurso y de pensamiento propias de la argumentación científica. Estos distintos modos de razonamiento y de expresión emplean palabras que corresponden a sutiles diferencias de significado. Pero el estudiante difícilmente puede desarrollar estas capacidades sin la ayuda del profesor. Wilson (1999) señala que los citados verbos suelen estar ausentes en el discurso que emplea el profesorado en la clase de química, lo que dificulta que sus alumnos desarrollen capacidades de alta demanda conceptual.

Sin embargo, y abundando en la discusión previa sobre los obstáculos existentes por la propia redacción de cuestiones y problemas, muchas de esas capacidades se exigen en las preguntas de evaluación al estar explícitamente presentes en los enunciados de las mismas. Se suelen encontrar, entre otros, los siguientes verbos: definir, observar, interpretar, explicar, justificar, razonar, comentar, describir, analizar, examinar, fundamentar, etc., que actúan como términos clave, ya que el correcto conocimiento de su significado es la condición necesaria que permite poder resolver adecuadamente la cuestión o el problema planteados (Bullman, 1985). A esta disfunción entre enseñanza y evaluación, se añade que los alumnos equivocan y mezclan sus significados al desconocer su acepción de forma precisa. Por ello, Rodrigues y Thompson (2001) han hecho hincapié en la necesidad de que los profesores expliquen a sus alumnos qué significan estas palabras, como paso previo al planteamiento de las correspondiente pruebas de evaluación.

-

Conectores lógicos. Finalmente, la tercera subcategoría del grupo de términos no técnicos corresponde a un importante conjunto de palabras que corresponden a los conectores lógicos: sin embargo, por tanto, en consecuencia, además, por el contrario, no obstante, etc. (Tabla 2C). Es decir, se trata de palabras que sirven de unión entre frases o entre distintas proposiciones dentro de una misma frase, lo que propicia una suave transición entre ideas. Estos conectores se encuentran normalmente formando parte del discurso científico, ya que son elementos fundamentales del mismo a la hora de realizar explicaciones y justificaciones. Se emplean en textos argumentativos para unir hipótesis y experimento, teoría y observación, resultados y explicación, etc. Diferentes estudios han mostrado las dificultades de los alumnos a la hora de entender y utilizar este tipo de palabras (Gardner, 1977, Gardner, 1980b, Byrne, Johnstone y Pope, 1994). Por tanto, si los alumnos no entienden o no dominan estos términos, su capacidad para comprender y producir argumentos lógicos y razonamientos fundamentados se ve seriamente limitada. En consecuencia, los conectores lógicos también necesitan una atención especial por parte del profesorado a la hora de considerar cómo ayudar a los estudiantes de ciencias a mejorar la comprensión y utilización del lenguaje de la ciencia, ya que son elementos esenciales en la construcción de argumentos científicos (Sardá y Sanmartí, 2000).

Antes de finalizar la discusión que corresponde a los términos técnicos y no técnicos ejemplificados a lo largo de este estudio, se presenta un último caso, ya que el mismo integra varias de las situaciones tratadas en los párrafos anteriores. Algunos de los obstáculos referidos al lenguaje académico en el caso de la química se manifiestan de forma conjunta y sinérgica en los enunciados cualitativos de la denominada regla de Le Chatelier (Quílez, 1997), según su formulación tradicional de los libros de texto. Normalmente, cada autor la formula de forma propia con un enunciado que consta de una sola frase, aunque de muy diferente extensión y complejidad, encontrándose que algunas formulaciones que aparentemente son equivalentes terminan expresando situaciones totalmente diferentes, llegando incluso a producir predicciones opuestas entre sí para una misma perturbación. Además, se debe resaltar el hecho que supone la utilización de múltiples palabras que pretendidamente quieren expresar el mismo significado en este contexto particular (anular, resistir, ajustar, aliviar, contrarrestar, oponerse, minimizar, neutralizar, reducir, etc.), lo que no ayuda a comprender la citada regla, propiciando un aprendizaje memorístico y su aplicación mecánica, por resultar aparentemente fácil de recordar y de utilizar. Ello ocasiona importantes dificultades para alumnos de diferente nivel académico (Quílez, 1998). También se debe destacar que no sólo existen diferencias entre los significados científico y cotidiano de varios términos empleados en los distintos enunciados (perturbar, alterar, desplazar, reaccionar, etc.), sino que además algunos de los mismos parecen estar expresados dentro de un contexto científico físico (mecánico) más que químico. Las palabras tensión, resistencia, acción, reacción, fuerza y desplazamiento pueden servir como ejemplos de estos casos. Otras palabras empleadas en estas formulaciones como sistema, variable o factor pueden no conocerse con precisión en este contexto por parte de los alumnos. Sin embargo, los libros de texto no suelen aclarar de forma explícita el significado de ninguno de los términos referidos que pueden inducir a error o confusión.

Conclusiones

La clasificación de términos científicos realizada en este estudio no pretende ser un trabajo cerrado y definitivo al respecto, ya que desde el punto de vista lingüístico admite nuevos criterios, así como más elementos de juicio y puntualizaciones o matizaciones adicionales. Sin embargo, sí que puede ser una referencia útil para el profesorado de química a la hora de intentar ayudar al alumnado en la comprensión y utilización del vocabulario científico. La realización de dos grandes grupos de palabras (técnicas y no técnicas) permite incidir sobre el carácter teórico y complejo de muchos términos científicos, así como la consideración de su significado específico, dependiendo del contexto concreto en el que aparecen. Además, esta división también propicia contemplar un conjunto de términos no técnicos sobre los que normalmente el profesorado de química no suele prestar atención a la hora de establecer ayudas al alumnado para su comprensión y utilización, a pesar de que su presencia en el contexto del discurso científico puede dificultar notablemente el entendimiento de textos o impedir el desarrollo de actividades de alta demanda conceptual.

El aprendizaje de la ciencia, en general, y de la química, en particular, requiere el conocimiento de un lenguaje especializado, que está asociado a un vocabulario específico. Los nuevos términos que conforman el registro científico no sólo suponen una serie de palabras técnicas desconocidas inicialmente para el alumno, sino que además abarcan un buen número de términos sobre los que los estudiantes ya suelen poseer un conocimiento previo, tales como fuerza, trabajo, calor, temperatura, impulso, potencia o energía, a los que se les debe otorgar el nuevo significado científico, que se manifiesta de difícil adquisición por parte de los estudiantes (Solomon, 1983; Williams, 1999; Itza-Ortiz et al., 2003; Rodrígues y Niaz, 2003; Suzuki, 2005) por la demanda conceptual y el grado de abstracción que suponen su comprensión. En este sentido, se debe insistir en que el carácter metafórico del lenguaje se manifiesta por la diferencia de significado que se asigna a muchos términos en el ámbito cotidiano y en el científico, de forma que las acepciones que sirven para comunicarse socialmente en la vida diaria pueden actuar como verdaderos obstáculos en el aprendizaje de los conceptos científicos. Además, la polisemia es una propiedad que no se circunscribe a esos dos ámbitos (cotidiano y científico), ya que un buen número de palabras se asocian con diferentes sentidos dentro del propio ámbito del discurso de las ciencias. Así, muchos términos han experimentado una evolución histórica en su significado (asociado, en cada caso, con distintas metáforas y analogías) y en otros casos se interpretan dependiendo del contexto científico concreto en el que se utilizan. La existencia de procesos denominados como fruto de un proceso de nominalización lingüística y de conceptos que forman pares opuestos son barreras adicionales que también dificultan el aprendizaje de la química.

Por todo ello, se puede concluir que si bien el carácter polisémico de la terminología científica es un elemento importante sobre el que el profesorado sí que ha podido ir tomando conciencia tras varias décadas de investigación educativa en este sentido (fundamentalmente en cuanto a la consideración de las diferencias de significado en el ámbito cotidiano y el científico de algunas palabras sobre la que existe una extensa bibliografía, como las ya referidas: fuerza, energía, calor, potencia y trabajo), conviene ampliar en este caso el foco de atención cuestionando el pretendido carácter preciso de la terminología científica, centrándose, en consecuencia, en el análisis del contexto específico en que cada término técnico aparece, analizando su significado en función de la teoría que le da significado, el carácter metafórico otorgado, su función gramatical en la frase que lo contiene o el ámbito científico en el que el mismo está formulado.

Pero se debe insistir en que el registro científico no sólo está compuesto por una serie de términos asociados a unos conceptos más o menos abstractos. La existencia de una serie de palabras no específicamente técnicas, otorga al lenguaje de la química una dificultad añadida a los estudiantes de esta disciplina. Muchos nombres y adjetivos que se emplean en textos de química se desconocen por los alumnos e incluso éstos les otorgan un significado opuesto al que les corresponde. Todo ello afecta notablemente a la capacidad de comprensión de textos, lo que se refleja en la dificultad de los estudiantes a la hora de resolver problemas y de responder a cuestiones de evaluación. Además, el desarrollo de altas capacidades de pensamiento está asociado con la capacidad de utilizar verbos metalingüísticos y metacognitivos. Desafortunadamente, la mayoría de estos verbos suelen estar ausentes en el discurso del profesor de química, lo que no facilita que el alumno pueda desarrollar las citadas capacidades. Finalmente, señalar que la comprensión y utilización de los conectores lógicos es un nuevo obstáculo que los alumnos deben superar a la hora de entender y comunicar la química por ser estos vocablos esenciales a la hora de argumentar científicamente.

Por todo lo señalado, el reto para el profesor de química es el de introducir adecuadamente todo este vocabulario (no sólo el específicamente técnico) y explicar su significado en el contexto específico en el que está presente, resaltando y explicitando su existencia cuando aparezca en un texto, facilitando de esta forma su comprensión, propiciando que se facilite que el alumnado pueda interpretar y construir nuevos significados asociados a ese lenguaje especializado. Ello supone que el profesor de química se considere y actúe como profesor de lengua, de forma que cada clase de química se contemple como una clase de lengua.

Finalmente, se concluye que la clasificación realizada es un elemento nuevo en su conjunto y potencialmente útil desde el punto de vista didáctico, ya que propicia disponer de una visión amplia y pormenorizada acerca de la barrera que supone para gran parte del alumnado de química la terminología académica con la que se enseña y se evalúa. Las taxonomías realizadas presentan elementos de juicio para una gran variedad de tipos de términos, así como ejemplos clarificadores que posibilitan que el profesorado sea consciente de un grupo de barreras lingüísticas para el aprendizaje de la química. Esta toma de conciencia puede contribuir a que estos docentes no las obvien o desconsideren (Pearson, Moje y Greenleaf, 2010) y, como consecuencia, propicie que establezcan mecanismos de ayuda y orientación que faciliten a los estudiantes la superación de las mismas.

Referencias bibliográficas

Ali, M. e Ismail, Z. (2006). Comprehension level of non-technical terms in science: are we ready for science in English? Journal Pendidik dan Pendidikan, 21, 73-83.

Arons, A. (1973). Toward a wider public understanding of science. American Journal of Physics, 41(6), 769-782.

Beek, K. V. y Louters, L. (1991). Chemical language skills. Investigating the deficit. Journal of Chemical Education, 68 (5), 389-392.

Bergquist, W. y Heikkinen, H. (1990). Student ideas regarding chemical equilibrium. Journal of Chemical Education, 67, 1000–1003

Bird, E. y Welford, G. (1995). The effect of language on performance of second-language students in science examinations. International Journal of Science Education, 17 (3), 389-397.

Brookes, D.T. y E. Etkina (2015). The Importance of Language in Students' Reasoning About Heat in Thermodynamic Processes, International Journal of Science Education, (on line)

Bullman, L. (1985). Teaching language and study skills in secondary science. Heinemann: Londres.

Byrne, M.; Johnstone, A. H. y Pope, A. (1994). Reasoning in science: a language problem? School Science Review, 75(272), 103-107.

Caamaño, A. (1998a). Problemas en el aprendizaje de la terminología científica. Alambique. Didáctica de las ciencias experimentales, 17, 5-10.

Caamaño, A. (1998b). Nomenclatura, símbolos y escritura de las magnitudes fisicoquímicas. Alambique. Didáctica de las ciencias experimentales, 17, 47-47.

Caamaño, A. (2013a). Els models d’Arrhenius i de Brönsted-Lowry en la modelització dels àcids i les bases: presentació anhistòrica i modelització híbrida. Educació Química, 16, 24-31.

Caamaño, A. (2013b). El carácter interpretativo del lenguaje científico. Textos de Didáctica de la Lengua y la Literatura, 64, 9-22.

Caamaño, A. e Izaroque. G. (2009). La enseñanza y el aprendizaje de la terminología química: magnitudes y símbolos, Educació Química, 3, 46-55.

Cassels, J. R. T. y Johnstone, A. H. (1980). Understanding of non-technical words in science. Londres. The Royal Society of Chemistry.

Cassels, J. R. T. y Johnstone, A. H. (1983). The meaning of words and the teaching of chemistry. Education in Chemistry, 20, 10-11.

Cassels, J. R. T. y Johnstone, A. H. (1984). The effect of language on student performance on multiple choice test in chemistry. Journal of Chemical Education, 61, 613-615.

Cassels, J. R. T. y Johnstone, A. H. (1985). Words that matter in science. Londres. The Royal Society of Chemistry.

Clerk, D. y Rutherford, M. (2000). Language as a confounding variable in the diagnosis of misconceptions. International Journal of Science Education, 22(7), 703-717.

Coxhead, A. (2000). A new academic word list. TESOL Quarterly, 34(2), 213-238.

Dalcq, A.E. (1987). Questions mal comprises ou mal possés? Un test de compétence linguistique. Langue Française, 75, 36-50.

Dalcq, A.E.; Van Raemdonck, D. y Wilmet, B. (1989). Le français et les sciences. Paris. Duculot.

Davies, A. J. (1991). A model approach to teaching redox. Education in Chemistry, 28 (5), 135-137.

Duit, R. (1986). In Search of an Energy Concept. En Driver R. y Millar, R. (Eds) Energy Matters. (pp. 67-101). Leeds: University of Leeds.

Farell, M. y Ventura, F. (1998). Words and understanding in Physics. Language and Education, 12(4), 243-253.

Franco, A.J. y Oliva, J.M. (2013). Evolución en el alumnado de la idea de elemento químico a lo largo del bachillerato. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de la Ciencia, 10(3), 353-376.

Furió, C. y Domínguez, C. (2007). Problemas históricos y dificultades de los estudiantes en la conceptualización de sustancia y compuesto químico. Enseñanza de las Ciencias, 25(2), 241-258.

Galili, I. y Lehavi, Y. (2006). Definitions of physical concepts: A study of physics teachers’ knowledge and views. International Journal of Science Education, 28(5), 521-541.

Gardner, P.L. (1974). Language difficulties of science students. The Australian Science Teachers Journal, 20(1), 63-76.

Gardner, P. L. (1977). Logical connectives in science: A summary of the findings. Research in Science Education, 7(1), 9-24.

Gardner, P.L. (1980a). Difficulties with non-technical scientific vocabulary amongst secondary school students in the Philippines. The Australian Science Teachers Journal, 26(2), 82-90.

Gardner, P.L. (1980b). Identification of specific difficulties with logical connectives in science among secondary school students. Journal of Research in Science Teaching, 17(3), 223-229.

Garritz, A. y Rincón, C. (1996). Capricho valenciano (I) ¿Tiene alguna interpretación física el método de balanceo por números de oxidación? Educación Química, 7(4), 190-195.

Groves, F.H. (1995). Science Vocabulary Load of Selected Secondary Science Textbooks. School Science and Mathematics, 95(5), 231-235.

Herron, J.D. (1979). Hey, watch your language! Journal of Chemical Education, 56(5), 330-331.

Itza-Ortiz, S. F.; Rebello, N. S.; Zollman, D. y Rodríguez-Achach, M., (2003). The vocabulary of introductory physics and its implications for learning physics. The Physics Teacher, 41(1), 41-46.

Jacobs, G. (1989). Word usage misconceptions among first-year university physics students, International Journal of Science Education, 11 (4), 395-399.

Jasien, P.G. (2010). You said “neutral”, but what do you mean? Journal of Chemical Education, 87(1), 33-34.

Jasien, P.G. (2011). What do you mean that “strong” doesn’t mean “powerful”? Journal of Chemical Education, 88(10), 1247-1249.

Jeppsson, F.; Haglung, J. y Strömdalh, H. (2011). Exploiting language in teaching entropy. Journal of Baltic Science Education, 10(1), 27-35.

Jiménez, M.R. y de Manuel, E. (2002). La neutralización ácido-base a debate. Enseñanza de las Ciencias. 20(3), 451-464.

Jiménez, M.R.; de Manuel, E.; González, F. y Salinas, F., (2000). La utilización del concepto de pH en la publicidad y su relación con las ideas que manejan los alumnos: aplicaciones en el aula. Enseñanza de las Ciencias, 18(3), 451-461.

Johnstone, A. H. y Cassels, J.R.T. (1978). What’s in a word! New Scientist, 18, 432-434.

Johnstone, A.H. y Kellet, N.C. (1980). Learning difficulties in school science –Towards a working hypothesis. European Journal of Science Education, 2(2), 175-181.

Johnstone, A.H. y Selepeng, D. (2001). A language problem revisited. Chemistry Education Reseach and Practice, 2(1), 19-29.

Justi, R. y Gilbert, J., (1999). A cause of ahistorical science teaching: use of hybrid models. Science Education, 83(2), 163-177.

Kaya, E. y Erduran, S. (2013). Integrating Epistemological Perspectives on Chemistry in Chemical Education: The Case of Concept Duality, Chemical Language, and Structural Explanations. Science & Education, 22, 1741-1755.

Knutton, S. (1983). Chemistry textbooks –are they readable? Education in Chemistry, 20 (3), 100-105.

Lazlo, P. (1999). Circulation of concepts. Foundations of Chemistry, 1, 225-238.

Logan, S.R. y Logan, W.P. (1993). Scientifically speaking. Education in Chemistry, 30(2), 50-51.

Lunzer, E. y Gardner, K. (1979). The effective use of reading. Londres. Heinemann.

Marshall, S.; Gilmour, M. y Lewis, D. (1991). Words that matter in science and technology. Research in Science & Technological Education, 9(1), 5-16.

Merzyn, G., (1987). The language of school science, International Journal of Science Education, 9(4), 483-489.

Miller, G. A. (1999). On knowing a word, Annual Review of Psychology, 50, 1-19.

Österlund, L. L.; Berg, A. y Ekborg, M. (2010). Redox models in chemistry textbooks for upper secondary school: friend or foe? Chemistry Education Research and Practice, 11, 182-192.

Oversby, J. (2000). Is it a weak acid or a weekly acidic solution? School Science Review, 81 (297), 89-91.

Oyoo, S.O. (2012). Language in science classrooms: an analysis of physics teachers’ use of and beliefs about language. Research in Science Education, 42, 849-873.

Pearson, P. D., Moje, E. y Greenleaf, C. (2010). Literacy and science: each in the service of the other. Science, 328, 459-463.

Pekdag, B. y Azizoglu, N. (2013). Semantic mistakes and didactic difficulties in teaching the “amount of substance” concept: a useful model. Chemistry Education Research and Practice, 14, 117-129.

Pickershill, S. y Lock, R. (1991). Student understanding of selected non-technichal words in science, Research in Science & Technological Education, 9(1), 71-79.

Prophet, R. B. y Badede, N.B.(2009). Language and student performance in junior secondary science examinations: the case of second language learners in Botswana. International Journal of Science and Mathematics Education, 7, 235-251.

Prophet, B. y Towse, P. (1999). Pupils’ understanding of some non-technical words in science. School Science Review, 81(295), 79-86.

Pyburn, D. T.; Pazicni, S.; Benassi, V. A. y Tappin, E. (2013). Assessing the relation between language comprehension and performance in general chemistry. Chemistry Education Research and Practice, 14, 524-541.

Quílez, J. (1997). El principio de Le Chatelier como regla cualitativa: un obstáculo epistemológico en el aprendizaje del equilibrio químico. Infancia y Aprendizaje, 78, 73-86.

Quílez, J. (1998). Persistencia de errores conceptuales relacionados con la incorrecta aplicación del principio de Le Chatelier, Educación Química, 9(6), 367-377.

Raviolo, A.; Garritz, A. y Sosa, P. (2011). Sustancia y reacción química como conceptos centrales en química. Una discusión conceptual, histórica y didáctica, Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 8(3), 240-254.

Ringnes, V. (1995). Oxidation-reduction – learning difficulties and choice of redox models. School Science Review, 77(279), 74-78.

Rodrígues, M.A. y Niaz, M. (2003). ¿Por qué los estudiantes confunden energía calórica y temperatura? Journal of Science Education, 4(2), 61-64.

Rodrigues, S. y Thompson, I. (2001). Cohesion in science lesson discourse: Clarity, relevance and sufficient information. International Journal of Science Education, 23(9), 929-940.

Romer, R.H. (2001). Heat is not a noun. American Journal of Physics, 69 (2), 107-109.

Ryan, J.N. (1985). The language gap: commom words with technical meanings. Journal of Chemical Education, 62(12), 1098-1099.

Sardá, A. y Sanmartí, N. (2000). Enseñar a argumentar científicamente: un reto de las clases de ciencias. Enseñanza de las Ciencias, 18 (3), 405-422.

Schultz, E. (1997). Ionization or dissociation? Journal of Chemical Education, 74(7), 868-869.

Silberstein, T.P. (2011). Oxidation and Reduction: Two Many Definitions? Journal of Chemical Education, 88(3), 279-281.

Solomon, J., (1983). Learning about energy: how pupils think in two domains, European Journal of Science Education, 5(1), 49-59.

Song, Y. y Carheden, S. (2014). Dual meaning vocabulary (DMV) words in learning chemistry, Chemistry Education Research and Practice, 15, 128-141.

Sumfleth, E., (1988). Knowledge of terms and problem-solving in chemistry. International Journal of Science Education, 10(1), 45-60.

Sutton, C. (1996). Beliefs about science and beliefs about language. International Journal of Science Education, 18(1), 1-18.

Suzuki, M. (2005). Social Metaphorical Mapping of the Concept of Force “CHI-KA-RA” in Japanese. International Journal of Science Education, 27(15,16), 1773-1804.

Syamal, A. (1985). Some improper terms in coordination chemistry. Journal of Chemical Education, 62(2), 143.

Taber, K. (2001). Building the structural concepts of chemistry: some considerations from educational research. Chemistry Education Research and Practice in Europe, 2(2), 123-158

Tao, P.K. (1994). Comprehension of non-technical words in science: the case of students using a ‘foreign language’ as the medium of instruction. Research in Science Education, 24, 322-330.

Tsaparlis, G. y Papaphotis, G. (2009). High-school students’conceptual difficulties and attempts at conceptual change: the case of basic quantum chemical concepts. International Journal of Science Education, 31(7), 895-930.

Watts, D.M. (1983). Some alternative views of energy. Physics Education, 18, 213-217

Wellington, J. (1994). Secondary science: contemporary issues and practical approaches. Londres. Routledge.

Wellington, J. y Osborne, J. (2001). Language and literacy in science education. Milton Keynes. Open University.

Williams, H. T. (1999). Semantics in teaching introductory physics. American Journal of Physics, 67(8), 670-680.

Wilson, J.M. (1999). Using words about thinking: content analyses of chemistry teachers’ classroom talk. International Journal of Science Education, 21(10), 1067-1084.

Yager, R.E. (1983). The importance of terminology in K-12 science. Journal of Research in Science Teaching, 21, 577-588.

Información adicional

Para citar este artículo: Quílez-Pardo, J.

y Quílez-Díaz, A.Mª (2016). Clasificación y análisis de los problemas terminológicos

asociados con el aprendizaje de la química: obstáculos a superar. Revista

Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 13 (1), 20-35.

Recuperado de: http://hdl.handle.net/10498/18011

Enlace alternativo

http://revistas.uca.es/index.php/eureka/article/view/2950 (html)