DOS OBRAS CLAVE EN LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL

El Plan Curricular del Instituto Cervantes: concepto, aplicaciones y reflexiones gramaticales para la formación de hispanistas no nativos

El Plan Curricular del Instituto Cervantes: concepto, aplicaciones y reflexiones gramaticales para la formación de hispanistas no nativos

marcoELE. Revista de Didáctica Español Lengua Extranjera, vol. 1, núm. Esp.22, pp. 17-31, 2016

MarcoELE

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-SinDerivar 3.0 Internacional.

INTRODUCCIÓN

La enseñanza de la gramática ha sido objeto de polémica durante varias décadas generando dos posturas antagónicas: aquellos que defendían que la instrucción gramatical es útil y necesaria para la enseñanza de lenguas y aquellos que abogaban por evitar la enseñanza explícita de esta competencia.

En la actualidad el tratamiento de la competencia gramatical en el aula se considera fundamental[1], aunque podríamos debatir sobre cómo introducirla en el proceso de aprendizaje. Frente a la explicación gramatical clásica existen alternativas: ¿por qué no introducir imágenes que ilustren la diferente interpretación mental que tienen dos formas lingüísticas? ¿Se puede enseñar gramática desde la interacción? ¿Cómo enriquece el análisis del discurso oral la interpretación correcta de los enunciados? Para nuestra labor docente sería útil resolver todas estas cuestiones pero por el momento el debate sigue abierto en espera de encontrar una solución que satisfaga a todos: gramáticos, estudiantes y profesores.

En todo caso, los profesores de ELE debemos considerar diversos factores a la hora de exponer las reglas gramaticales. Según Hulstijn (1995), los estudiantes deberán conocer en primer lugar las reglas de mayor alcance, es decir, aquellas que cubren mayor número de ítems, como por ejemplo, que en español los sustantivos masculinos terminan en –o y los femeninos terminan en –a. Además, es importante valorar la probabilidad de que la regla sea verdadera, es decir, su fiabilidad; serán más fiables las reglas que tengan menos excepciones. La frecuencia con que aparezcan o la comprensibilidad que suponen para nuestros estudiantes también son criterios que debemos sopesar.

Teniendo en cuenta todos estos factores, sabemos, por ejemplo, que un estudiante de ELE deberá conocer el orden de palabras SVO antes que otras alternativas sintácticas que también son posibles en español. De la misma manera, el hecho de que el subjuntivo sea tan frecuente en el discurso oral del español hace que los profesores de ELE presenten el subjuntivo mucho antes que los profesores de francés o de alemán (Hulstijn, 1995).

Así, la secuenciación y la progresión de las nociones gramaticales varía en las distintas lenguas, tanto en el orden como en el ritmo. El problema al que nos enfrentamos como docentes de lenguas es complejo. No solo se trata de decidir cómo enseño la gramática sino de explicitar en qué niveles debo presentar cada contenido en cada lengua. Por ejemplo, una pregunta que se plantea cualquier profesor de ELE es en qué nivel de dominio del español se introduce el pretérito imperfecto de subjuntivo. Los profesores, seguramente, llegaríamos a la conclusión de que lo oportuno es introducirlo en un nivel intermedio.

Pero el problema inmediato que surge es: ¿qué significa “nivel intermedio”? Y lo más importante: ¿enseñar el subjuntivo no exige una secuenciación en el aprendizaje? ¿No hay usos del subjuntivo que tendremos que introducir antes que otros? ¿Qué usos del subjuntivo necesita conocer un estudiante de español de nivel “intermedio” para comunicarse? ¿Y un estudiante de nivel “avanzado”?

Para responder a muchas de estas cuestiones relacionadas con el tratamiento y la secuenciación del componente gramatical es fundamental conocer una publicación del Instituto Cervantes del año 2006: los Niveles de Referencia para el Español del Plan Curricular del Instituto Cervantes (PCIC). En este capítulo vamos a reflexionar y conocer detalladamente este documento: qué es, en qué se basa, cuáles son sus características fundamentales y por qué puede ser un referente importante para los hispanistas no nativos. En particular, nos centraremos en exponer el tratamiento del componente gramatical que se da en esta obra.

1. EL PLAN CURRICULAR DEL INSTITUTO CERVANTES

1.1. ¿QUÉ ES EL PCIC?

El PCIC es una obra que desarrolla y especifica los niveles de referencia europeos para el español, sobre la base de la descripción de una de sus normas prestigiosas, la de la variedad castellana centro-norte española. El documento incluye tanto contenidos lingüísticos como extralingüísticos. Así, el PCIC señala qué vocabulario, qué unidades gramaticales, qué funciones comunicativas o qué estrategias pragmáticas, entre otras cosas, puede utilizar un estudiante de español en los diferentes niveles.

Desde una línea avanzada en la investigación sobre planificación curricular de lenguas extranjeras, el PCIC ofrece objetivos generales y contenidos de enseñanza y aprendizaje en cada nivel del Marco Común Europeo de Referencia (MCER): A1-A2, B1-B2, C1-C2. De esta manera, el Equipo Coordinador del Instituto Cervantes y un comité de especialistas presentaron los elementos gramaticales, nocionales, pragmático-discursivos, culturales y de aprendizaje que deben conocer los estudiantes en cada nivel.

No todos los profesores de español han tenido la oportunidad de conocer el PCIC. En un primer acercamiento a la obra, el profesor de ELE queda sorprendido ante la exhaustividad y el tratamiento de los contenidos. Para los esquemas de cada inventario así como para la selección, el tratamiento y la secuenciación de los contenidos en niveles de dominio, colaboraron unos 250 profesores del Instituto Cervantes y decenas de profesores especialistas. Un grupo de expertos revisó y depuró el documento siguiendo las más recientes investigaciones sobre adquisición lingüística y a través de una pluralidad de enfoques teóricos. La base fundamental para la selección del material fue el conocimiento especializado, la experiencia en la práctica docente y el filtro de los sucesivos borradores a través de profesionales de ELE. Guiados por un control intuitivo y reflexivo de la lengua, los especialistas llevaron a cabo múltiples cambios hasta que el documento tomó su forma definitiva.

Pero el camino podría haber sido el inverso: establecer las concreciones de los niveles del MCER a través de muestras de lengua de los estudiantes de español. Esta vía, mucho más laboriosa, permitiría situar con mayor precisión aquello que los alumnos de un determinado nivel saben hacer, decir o comprender. De hecho, la Guía para la elaboración de descripciones de niveles de referencia para las lenguas nacionales y regionales del Departamento de Política Lingüística del Consejo de Europa recomendaba el uso –en función de la disponibilidad que tuviera de ellos cada lengua nacional– de inventarios de frecuencia estadística, que incluyeran el uso oral, así como de otros datos lingüísticos producidos en situaciones de evaluación. La falta de un corpus representativo, fiable y digitalizado de muestras de lengua de estudiantes de español –que recogiera exámenes, actividades, materiales de clase, etc.– seguramente hizo que este camino fuera imposible para el Instituto Cervantes. En este sentido, en la Introducción general se presenta una actitud abierta para que el PCIC pueda “contrastarse, corregirse y mejorarse en sucesivas ediciones, en la medida en que puedan introducirse elementos más sofisticados de selección y control” (Instituto Cervantes, 2006).[2]

1.2. ANTECEDENTES DEL PCIC

Existen dos grandes publicaciones técnicas del Consejo de Europa que son esenciales para comprender el enfoque y el desarrollo del PCIC y sus Niveles de referencia para el español:

-

- Las descripciones de niveles de competencia lingüística desarrolladas a partir del Threshold Level en los años 70.

- El MCER como documento de referencia en el año 2001.

Desde su creación en 1949, el Consejo de Europa ha buscado diversas formas de acercamiento y de convergencia entre los estados europeos, entendiendo la diversidad cultural como fuente de riqueza. En el ámbito de la política lingüística, ha desarrollado diferentes proyectos y conferencias intergubernamentales para promover la comunicación, el intercambio entre ciudadanos y el plurilingüismo, teniendo como objetivo último desarrollar un enfoque europeo de la enseñanza de lenguas.

En 1975 se publica el Threshold Level (o T-Level), surgido de la necesidad de definir unos niveles de enseñanza y aprendizaje comunes para los ciudadanos europeos. Basado en situaciones reales de comunicación, el T-Level fue el primer gran logro del Consejo de Europa en lo que respecta a la enseñanza de idiomas. El enfoque nociofuncional centrado en el uso lingüístico (una conducta observable) y no en un sistema formal de lengua (un conjunto de estructuras sintácticas y fonológicas y de campos léxicos) tuvo una gran repercusión. De este modo, el T-Level describe un grado de dominio general que permite a los hablantes relacionarse con eficacia. Este documento incluye ejemplificaciones en inglés pero tiene la vocación de señalar las funciones lingüísticas esenciales para ciudadanos adultos de cualquier lengua. Se basa en la idea de que las necesidades comunicativas básicas que permiten establecer y mantener relaciones sociales son similares para todos los hablantes europeos (Slagter, 1979).

El T-Level se tradujo a numerosas lenguas y constituyó un elemento de trabajo práctico muy útil en la enseñanza de idiomas. El documento inicial se amplió con la publicación de otras series(correspondientes a los niveles A2, B1 y B2) que sirvieron de base para la elaboración del segundo gran documento del Consejo de Europa: el MCER.

Tras más de una década de trabajo, el MCER nació en 2001 para “proporcionar una base común para la elaboración de programas de lenguas, orientaciones curriculares, exámenes, manuales y materiales de enseñanza en Europa” (Consejo de Europa, 2002). Este documento supuso la culminación de toda la política lingüística europea de convergencia. Se publicó en un congreso titulado “Transparencia y coherencia en la enseñanza de idiomas en Europa: objetivos, evaluación, certificación”. En su presentación, el Consejo de Europa pedía que para cada lengua europea se desarrollara un material lingüístico específico, con las competencias comunicativas y generales que caracterizan a los estudiantes de cada nivel, para avanzar en la colaboración internacional entre países en el campo de la investigación sobre lenguas y educación.

Esta publicación ha sido un hito en la enseñanza de lenguas a nivel internacional. A pesar de las críticas que haya podido suscitar (Figueras, 2008), este documento ha permitido avances fundamentales en el ámbito de la adquisición lingüística de segundas lenguas, garantizando la equivalencia de las certificaciones y competencias evaluadas en Europa y fomentando una enseñanza de calidad. Su influencia, de hecho, ha trascendido el ámbito europeo y ha afectado a ministerios de educación, entidades certificativas, creadores de materiales e instituciones de diferentes continentes.

El MCER reúne conceptos fundamentales relacionados con la enseñanza de lenguas que hasta entonces no se habían integrado en un mismo documento. Además señala las competencias generales que influyen en el aprendizaje: saber (conocimiento declarativo), saber hacer (conocimiento procedimental), saber ser (competencia existencial) y saber aprender (que moviliza las competencias anteriores para permitir el aprendizaje). También presenta un análisis detallado de las competencias comunicativas lingüísticas, sociolingüísticas y pragmáticas, e incorpora conceptos esenciales como el aprendizaje a lo largo de la vida o la importancia de la autonomía de los estudiantes.

En el MCER el profesor de idiomas puede acceder a:

-

- Una escala global con seis niveles de competencias: A1-A2, B1-B2, C1-C2.

- Unos descriptores generales de cada nivel, que definen lo que un estudiante es capaz de hacer mediante el uso de la lengua.

- Actividades (de producción, recepción e interacción) que ponen en marcha las competencias lingüísticas en cada nivel.

Las escalas de descriptores que ya hemos comentado son seguramente el componente clave de este documento. Este tipo de escalas responden a la pregunta de qué es capaz de hacer un alumno en los diferentes niveles y se usan, sobre todo, para describir el dominio lingüístico. Se trata, no obstante, de descripciones generales, por lo que es preciso adaptarlas a cada lengua y especificar los contenidos gramaticales, léxicos, pragmáticos o socioculturales que deberá conocer el estudiante de cada nivel. Esto es precisamente lo que desarrolló para el español el Instituto Cervantes en 2006.

Para la publicación del PCIC, además del MCER y las series del T-Level, el Instituto Cervantes también tuvo en cuenta su propio plan curricular de 1994, que definía de manera general cuatro niveles y se amplía de manera cuantitativa y cualitativa con la publicación de 2006 (García Santa-Cecilia, 2007). También se consultaron otros documentos de relevancia internacional, como los descriptores de ALTE Can Do Project (1992-2002) y el sistema de evaluación diagnóstico de lenguas Dialang (1996-2002), el Portfolio europeo de las lenguas (2001) y las primeras adaptaciones de los niveles de referencia para el nivel B2 del francés, publicadas en 2004 (Niveau B2 pour le français: un référentiel). Además se utilizaron diferentes diccionarios y bibliografía especializada, y se tuvieron en cuenta las investigaciones recientes en sociolingüística, pragmática, psicolingüística, teoría de la educación o análisis del discurso.

1.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PCIC

Como ya hemos comentado, el PCIC desarrolla y especifica los niveles de referencia europeos del MCER para el español. Presentamos a continuación sus características esenciales:

-

1) El PCIC nace de una reflexión profunda del español y es forzosamente diferente a las especificaciones de otros idiomas.

2) Supone un nexo de unión entre la teoría y la práctica en la didáctica de ELE.

3) Presenta una coherencia interna entre los distintos niveles y temas, con un sistema unificado de epígrafes y referencias cruzadas que los interrelacionan.

4) Concreta de manera exhaustiva las etapas de aprendizaje aunque exige un ajuste de los centros educativos y del profesor; no puede llevarse directamente al aula sino que debe adaptarse al contexto de aprendizaje.

5) Basado en los descriptores del MCER y en especificaciones del T-Level, el PCIC incluye los inventarios mínimos recomendados por el Consejo de Europa (Funciones, Nociones y Gramática) pero además ofrece el tratamiento de otras dimensiones como la referente al discurso, la dimensión cultural, la fonética, la ortográfica o la relacionada con las estrategias de aprendizaje.

6) Constituye un currículo nociofuncional que, a modo de marco articulador del gran sistema de la lengua, integra de manera natural la gramática y la comunicación.

En conclusión, el PCIC no es una traslación del MCER ni una traducción del T-Level; tampoco es un tratado lingüístico normativo ni un programa de lengua para llevar directamente a la clase. El PCIC es un material específico para el español que constituye un primer nivel de concreción y exige otros niveles de ajuste y adaptación por parte de sus usuarios para dotarlo de pleno sentido.

1.4. ¿CUÁLES SON LOS CONTENIDOS DEL PCIC Y CÓMO SE ORGANIZAN?

Si analizamos el contenido del PCIC, observamos que el documento presenta una triple dimensión en lo que respecta al sujeto de aprendizaje. Por una parte, fiel a su óptica comunicativa, considera al estudiante un agente social, conocedor de elementos lingüísticos y extralingüísticos que le permiten desenvolverse en la interacción. El estudiante se concibe además como un hablante intercultural que identifica aspectos relevantes de la nueva cultura y establece puentes entre su cultura de origen y su cultura de destino. Por último, el estudiante se considera un aprendiente autónomo que, tal y como definía el MCER, es responsable de su aprendizaje y va avanzando más allá del propio currículo, desde una perspectiva activa que facilita el aprendizaje a lo largo de la vida.

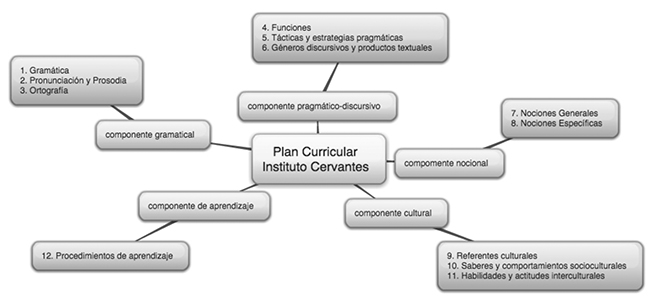

En relación al objeto de aprendizaje, el PCIC presenta tres secciones, organizadas según los niveles del MCER (A1-A2, B1-B2 y C1-C2). En cada una de ellas se presentan los objetivos generales del nivel más doce inventarios o temas. Estos inventarios cubren cinco componentes de lengua distintos, como vemos a continuación:

Figura 1.

1.5. ¿A QUIÉN SE DIRIGE? ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA LA FORMACIÓN DE HISPANISTAS NO NATIVOS?

No cabe duda de que el PCIC es una herramienta de extraordinario interés para cualquier profesor de español. Pero además, esta secuenciación del aprendizaje y la distribución de los componentes lingüísticos en niveles de dominio es también muy útil para los autores de materiales y las editoriales, para estudiantes, para entidades encargadas de la certificación de los niveles de aprendizaje y, por ende, para las instituciones y organismos dedicados a la difusión del español.

La pregunta que habitualmente se hacen los profesores de ELE es cómo se puede utilizar este enorme material en el aula. Presentamos a continuación una lista de sugerencias o ideas de uso del PCIC para que los profesionales dedicados a la enseñanza de español puedan beneficiarse de esta valiosísima herramienta en su labor docente.

-

para facilitar la primera toma de contacto con los estudiantes

El PCIC nos ayuda a preparar actividades para un grupo de estudiantes que no conocemos. Imaginemos, por ejemplo, el primer día de clase o que tuviéramos que realizar una suplencia a un colega y no conocemos a sus alumnos. ¿Cómo les hablo? ¿Qué podrán expresar los estudiantes? El PCIC nos da una idea bastante aproximada del nivel que encontraremos al llegar al aula por lo que, en primer lugar, es un material útil para prepararnos y orientarnos.

para programar con rigurosidad el currículo de un curso de español

El PCIC constituye una guía general de los contenidos lingüísticos y extralingüísticos que dominarán los estudiantes a lo largo del curso. Constituye un primer nivel de concreción del currículo que debe ajustarse a las circunstancias específicas en las que se produce el proceso de enseñanza. Permite determinar con rigor los componentes del aprendizaje ajustándose a los niveles del MCER.

para secuenciar el aprendizaje de manera sistemática

El PCIC es una herramienta útil para organizar y secuenciar el aprendizaje lingüístico. Los diversos usos del subjuntivo, por ejemplo, se enseñan de manera transversal en el aprendizaje, dependiendo del nivel de dominio de los estudiantes. O las nociones léxicas, por ejemplo, que también van “completándose” y enriqueciendo sus acepciones según avanza el proceso de adquisición. Un estudiante de nivel A1 conoce la noción naranja pero no aprenderá el significado de media naranja, en el ámbito de las relaciones de pareja, hasta los niveles B2 o C1 (Baralo, 2007).

para saber lo que se va a aprender y consensuar el aprendizaje

Los estudiantes deben conocer el programa global del curso para ser plenamente conscientes de su proceso de adquisición. Además, los contenidos generales del PCIC deben adaptarse al contexto específico de aprendizaje, esto es, al aula en cuestión. Para ello, los estudiantes deben proponer y ajustar los contenidos generales, lo que fomenta su implicación y motivación en clase.

para desarrollar materiales significativos, diseñar tareas y preparar las clases

Tanto para los creadores de materiales profesionales como para el docente que tantas veces diseña y adapta actividades para la clase, resulta fundamental consultar a modo de guía de orientación los niveles y la secuenciación de contenidos del PCIC.

para favorecer la integración de destrezas

Gracias a las referencias cruzadas entre inventarios y niveles, y a la facilidad con que se pueden relacionar unos con otros sobre todo a través de los hipervínculos que ofrece el material en la página web del Instituto Cervantes, el profesor puede desarrollar actividades que integren elementos gramaticales con nociones léxicas, cuestiones pragmático-discursivos, funciones lingüísticas o conocimientos socioculturales, entre otros.

para evaluar críticamente los materiales que llevamos al aula

El profesor puede contrastar los libros de texto u otros materiales que utilice en clase con los descriptores del PCIC, para verificar si se adaptan o no a los niveles del MCER y a la concreción específica que propone el Instituto Cervantes para nuestra lengua.

para saber qué vamos a evaluar y diseñar pruebas de evaluación

El PCIC presenta a modo de esquema lo que van a aprender los estudiantes: el léxico necesario en cada nivel de dominio, las estructuras gramaticales que deben haber fijado, la manera en que pueden desenvolverse en una conversación cotidiana o en un contexto formal, etc. Gracias a las especificaciones del PCIC el profesor puede elaborar un sistema de evaluación eficaz, a partir de criterios rigurosos, que actúe como motor de aprendizaje, de manera que permita recoger información sobre los estudiantes, identificar sus dificultades y progresos, tomar decisiones pedagógicas, regular el proceso de enseñanza y orientar o reagrupar a nuestros estudiantes.

para ejercer funciones de autoevaluación

La publicación de este material en soporte de Internet permite que los estudiantes puedan consultar los Niveles de Referencia cuando lo deseen para revisar sus puntos fuertes y decidir qué aspectos deben profundizar en los distintos planos y niveles de la comunicación. Pueden, por tanto, realizar una autoevaluación crítica de su aprendizaje. Pero con el PCIC la autoevaluación también podemos realizarla los propios profesores. Es deseable que reflexionemos acerca de nuestra actividad docente: ¿Hemos conseguido facilitar los diferentes componentes del aprendizaje de la misma manera o, por el contrario, hemos prestado más atención al léxico que a la pronunciación, por ejemplo? ¿Hemos trabajado de manera igualmente significativa los componentes pragmáticos o socioculturales?

para revisar críticamente el propio pcic

Como explicó César Antonio Molina en 2007: “[U]na obra de esta naturaleza se va afianzando con el tiempo a partir de las observaciones que hacen quienes la utilizan” (Navarro Giner y Navarro Serrano, 2008). En cierta medida, esta obra pretende plasmar todo lo que los hablantes pueden expresar en español. Esto es prácticamente imposible y, por ello, este documento nunca llegará a ser definitivo o terminal. El PCIC es un proyecto colectivo que debe ser abierto, consensuado y mejorado constantemente. Los profesionales debemos reformularlo, complementarlo, revisarlo y enriquecerlo con nuestra experiencia. Con el esfuerzo de todos, podríamos valorar la revisión y posible ampliación de los inventarios con los elementos que favorezcan las necesidades detectadas por los profesores y profesionales dedicados a la enseñanza del español.

2. LA GRAMÁTICA EN EL PCIC

El MCER define la competencia gramatical como el conocimiento de los recursos gramaticales de una lengua y la capacidad de utilizarlos. Esta competencia permite, por tanto, comprender y expresar significados, produciendo y reconociendo frases y oraciones bien formadas.

El inventario de Gramática que nos presenta el PCIC se basa en una clara premisa: la utilidad. Todas las especificaciones gramaticales que se incluyen son rentables desde el punto de vista pedagógico, es decir, el inventario se concibe como una herramienta práctica para la actuación docente.

El componente gramatical se organiza en función de la complejidad de los niveles lingüísticos siguiendo el siguiente esquema: clases de palabras (sustantivos, adjetivos, artículos, demostrativos, posesivos, cuantificadores, pronombres, adverbios, verbos); sintagmas (nominal, adjetival, verbal) y oraciones (simples, compuestas).

2.1. CARACTERÍSTICAS DEL INVENTARIO

1) las referencias cruzadas

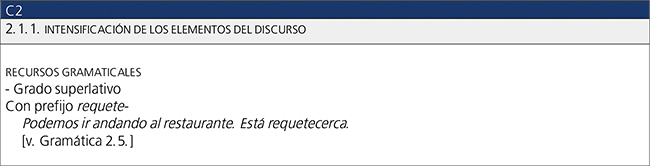

La gramática es una parte de la competencia comunicativa que se separa difícilmente de la fonética, la pragmática, la semántica o el léxico. La red de relaciones que genera el proceso de comunicación no se segmenta con facilidad. De hecho, cualquier división de la gramática en compartimentos estancos resulta ambigua o incompleta y puede analizarse desde perspectivas teóricas contrapuestas. Por ello, el sistema de referencias cruzadas del PCIC, que interrelaciona temas y niveles, es tremendamente útil en este inventario, pues permite relacionar los contenidos de enseñanza de los distintos componentes de aprendizaje de una manera rápida, eficaz y significativa. Veamos, por ejemplo, cómo en el tema de Tácticas y estrategias pragmáticas se estudia la modalización. Dentro de este apartado, en el punto 2.1.1 se trata la intensificación de los elementos del discurso a través del superlativo. Como vemos, según el PCIC, los estudiantes de nivel C2 deben conocer el prefijo requete-. Nos encontramos ante un recurso gramatical que tiene consecuencias pragmáticas (la intensificación). Por ello, en este inventario de pragmática se incluye una referencia cruzada que remite directamente a la sección que recoge el uso y la forma de los superlativos en el tema de Gramática.[3]

Tabla 1.

2) un modelo lingüístico basado en la norma y el uso

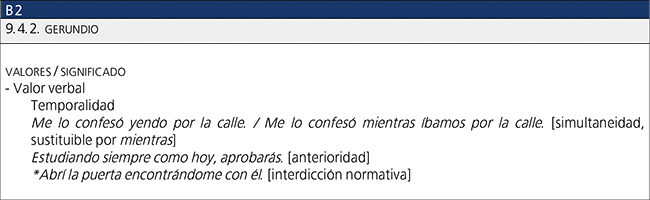

En lo que respecta al modelo lingüístico, el inventario presenta por lo general la norma culta del español. No obstante, el PCIC pretende dar cuenta de lo que se dice, y no de lo que se debe decir, por lo que en ocasiones se incluyen rasgos de uso no normativos. Veamos, por ejemplo, lo que sucede con los valores del gerundio. Observamos que en el nivel B2 se incluye el gerundio de posterioridad que no es aceptado normativamente. Al tratarse de un uso frecuente en ciertas regiones de habla española, el PCIC incluye este significado con la especificación interdicción normativa:

Tabla 2.

3) un tratamiento integrador de la variedad

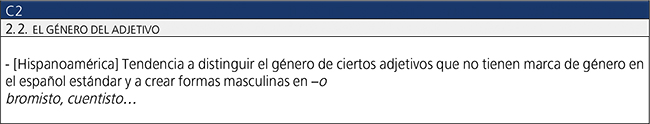

El Instituto Cervantes explica que ante la enorme extensión geográfica del español resulta verdaderamente complejo definir una lengua común a todos los hablantes y culturas. Así, para las especificaciones lingüísticas del PCIC se ha optado por la variedad centro-norte peninsular española como preferente, señalando la existencia de otras variedades y reconociendo las normas lingüísticas de otros ámbitos geográficos.

El docente de español debe detenerse ante la variedad y tratar los diferentes rasgos geolingüísticos y de diversidad cultural en su planificación curricular concreta. En este sentido el PCIC presenta un espíritu integrador ante la variedad y pretende incluir en sus inventarios especificaciones lingüísticas de otras variedades siempre que se puedan enseñar, aprender, percibir y que sean actuales y rentables pedagógicamente.[4] Podemos ver un ejemplo respecto al género del adjetivo en el nivel C2:

Tabla 3.

4) eclecticismo teórico

Desde el punto de vista teórico, en términos generales el PCIC apuesta por el eclecticismo, tanto en lo que se refiere al modelo lingüístico como al tratamiento de los aspectos gramaticales. Se incluyen en este documento concepciones de distintas corrientes teóricas, desde explicaciones y sistematizaciones estructuralistas hasta nociones generativistas como la inclusión de los cuantificadores como categoría gramatical, los procesos de metábasis, la clasificación de los adjetivos en relacionales y calificativos, la noción de posesión inalienable, la selección argumental, etc. La condición que se cumple en todos los casos es la de incluir explicaciones que ofrezcan información útil para las explicaciones didácticas.

4) eclecticismo teórico

Desde el punto de vista teórico, en términos generales el PCIC apuesta por el eclecticismo, tanto en lo que se refiere al modelo lingüístico como al tratamiento de los aspectos gramaticales. Se incluyen en este documento concepciones de distintas corrientes teóricas, desde explicaciones y sistematizaciones estructuralistas hasta nociones generativistas como la inclusión de los cuantificadores como categoría gramatical, los procesos de metábasis, la clasificación de los adjetivos en relacionales y calificativos, la noción de posesión inalienable, la selección argumental, etc. La condición que se cumple en todos los casos es la de incluir explicaciones que ofrezcan información útil para las explicaciones didácticas.

2.2. ACLARACIONES CON RESPECTO AL TRATAMIENTO GRAMATICAL

El tratamiento interdisciplinar que presenta el Instituto Cervantes en la Gramática del PCIC amplía considerablemente las posibilidades desde las que afrontar la enseñanza de ELE. El reconocimiento de distintos niveles en la expresión lingüística (proposicional, discursivo y pragmático) así como la importancia que adquiere el contexto para construir significados, permiten dar cuenta de cómo se configura la comunicación.

Resulta especialmente relevante la fuerte interrelación que existe entre el inventario gramatical y el componente pragmático de la lengua, que constituye la base de un currículo nociofuncional. Tanto el inventario de Gramática como el de Tácticas y estrategias pragmáticas tienen el mismo objetivo aunque adoptan perspectivas distintas. Mientras la Gramática busca explicar la estructura de la lengua, el inventario de pragmática describe las reglas que rigen la actuación lingüística de los hablantes, permitiendo explicar por qué determinados aspectos fonéticos, morfológicos o sintácticos parecen no responder a las reglas gramaticales. Es verdaderamente novedoso para los profesores de ELE encontrar un inventario pragmático, sistematizado y organizado en los niveles del MCER. Tanto es así, que puede causar sorpresa el hecho de que algunos temas que hasta el momento se habían tratado exclusivamente desde una óptica gramatical (como los conectores, los marcadores del discurso o, incluso, la deixis) no se incluyan en la Gramática sino que aparezcan dentro del inventario relacionado con la pragmática.

En el inventario de Gramática tampoco aparecen descritas las preposiciones, tradicionalmente incluidas en el componente gramatical; se abordan, en cambio, desde un punto de vista léxico, por lo que se incluyen en los inventarios nocionales. El inventario gramatical tampoco describe la morfología derivativa, por considerarlo también un fenómeno más relacionado con el léxico. En este caso, el Instituto Cervantes opta por no incluirla ni siquiera en el inventario nocional debido a la complejidad que supone secuenciar en diferentes niveles de dominio los distintos morfemas derivativos.

En relación con el tratamiento de los sustantivos, se introducen nociones teóricas modernas que permiten explicar su comportamiento gramatical con ventajas pedagógicas para el aula. Se incluyen así sustantivos eventivos (concierto), acotadores (rebanadade pan…), plurales léxicos (tijeras), duales léxicos (gafas) o las llamadas recategorizaciones (Por favor, una cerveza).

Respecto al adjetivo, frente a la distinción clásica explicativo/especificativo, se prefiere la distinción entre adjetivos calificativos (un producto blanco) y relacionales (un producto lácteo). Esto permite explicar que algunos adjetivos puedan comportarse de dos maneras distintas según el contexto: Una empresa familiar frente a Una cara familiar. Además se incluyen tipologías de carácter semántico (adjetivos evaluativos).

Para la descripción del adverbio se atiende a su comportamiento sintáctico más que a su significado. La clasificación tradicional como adjunto de tiempo, modo, lugar o cantidad no permite explicar las diferentes posiciones en las que pueden aparecer los adverbios dentro de la oración, ni las restricciones de movilidad o su presencia u obligatoriedad en determinados contextos. Se presenta una distinción fundamental entre adverbios nucleares y adverbios externos al dictum, que permite entender el contraste entre frases como Él camina raramente o Él raramente camina.

En lo que se refiere al plano sintagmático, el inventario sigue la propuesta generativista de que el léxico se proyecta en la estructura. El núcleo es, por tanto, la base del sintagma. En el SV, SN y SAdj se habla en primer lugar del núcleo y, a continuación, de los modificadores y complementos que pueden acompañarlo.

Siguiendo también la gramática generativa, los cuantificadores constituyen una categoría gramatical en sí misma. Algunos entrañan una cuantificación (cuantificadores propios), como por ejemplo: En esta casa, cada uno entra y sale cuando quiere; y otros, en cambio, permiten una lectura cualificada (cuantificadores presuposicionales): solo Luis vino al concierto.

Respecto a las subordinadas relativas se han tenido en cuenta factores como la mayor o menor dependencia de la oración principal y el carácter semántico de las proposiciones. Más allá de la clasificación tradicional entre explicativas/especificativas se incluyen otros criterios de clasificación relacionados con el tipo de estructura que constituyen estas oraciones. De este modo, se incluyen, por ejemplo, las relativas predicativas yuxtapuestas (Faltó Ana. A la cual, por cierto, la han despedido) y las superpuestas (La fiesta en la que nos conocimos que organizaron los estudiantes), tan frecuentes en el discurso oral y pocas veces reflejadas en los manuales de ELE.

3. CONCLUSIÓN

En estas páginas se ha pretendido mostrar que el PCIC constituye una obra de excepcional interés para la formación de hispanistas no nativos. Hemos destacado la gran reflexión que ha generado en torno a decisiones pedagógicas y cuestiones de planificación así como las posibilidades –prácticas y teóricas– que brinda a los profesionales relacionados con el mundo del español como lengua extranjera. Esta visión amplia y graduada del español era desconocida en el ámbito de ELE. Después de casi una década desde su publicación, los profesores somos más conscientes de la enorme utilidad práctica que han supuesto estos inventarios distribuidos en los seis niveles de aprendizaje del MCER y estamos en condiciones de valorar críticamente los puntos fuertes y los aspectos que aún se pueden mejorar en este documento.

Hemos centrado nuestro interés en el inventario de Gramática. El impacto de esta propuesta gramatical resulta decisivo para todo profesor de ELE ya que permite secuenciar y organizar el aprendizaje del componente gramatical de manera significativa. Tomando como base la comunicación, el Instituto Cervantes ofrece un desarrollo pormenorizado de usos gramaticales que responden a un orden y ritmo determinado por las características específicas del español, que se ha revisado y contrastado con estudios lingüísticos de especialistas.

Consideramos que el eclecticismo con que se configura la Gramática del PCIC es una de las características fundamentales de la obra, pues facilita la integración de las corrientes teóricas modernas al tiempo que permite continuar con el trabajo gramatical llevado a cabo durante años de tradición. Tomando como base la comunicación, se presentan nuevos postulados teóricos que permiten explicar en el aula una serie de comportamientos sintácticos que no explicaba la gramática tradicional.

Por otra parte, hemos puesto de manifiesto que el sistema de referencias cruzadas entre inventarios y niveles nos parece verdaderamente acertado –más aún en la versión electrónica del PCIC–. Además de garantizar la coherencia interna del inventario, nos permite elaborar materiales que garanticen la imbricación de los distintos planos lingüísticos, superando el fraccionamiento en parcelas de aprendizaje y fomentando la integración de destrezas.

No podemos obviar que existen algunos aspectos de la Gramática del PCIC que se podrían mejorar en futuras ediciones. El hecho de tratar la morfología derivativa exclusivamente como una cuestión metodológica es muy discutible, puesto que el aprendizaje de procesos de formación de palabras favorece la adquisición y el reconocimiento léxico. Por otra parte, el hecho de que el inventario no esté basado –o, al menos, cotejado– con muestras de corpus hace que se pueda cuestionar la distribución de los niveles de dominio. Respecto a las anotaciones que pretenden dar cuenta de voces hispanoamericanas podríamos esperar un mayor rigor, ampliando la lista de usos gramaticales y especificando la vitalidad geográfica de los mismos.

Adquisición de palabras: redes semánticas y léxicas

Baralo, M., 2007. “Adquisición de palabras: redes semánticas y léxicas”, en Actas del Programa de formación para profesorado de español como lengua extranjera 2006-2007 [en línea]. Instituto Cervantes de Múnich. Disponible en: https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/publicaciones_centros/PDF/munich_2006-2007/04_baralo.pdf

Referencias

Consejo de Europa, 2002. Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación. Madrid: Secretaría General Técnica del MEC, Anaya e Instituto Cervantes.

Coronado, M.L., 1998. “Últimas aportaciones a la enseñanza de la gramática: aproximación inductiva, actividades de concienciación gramatical y tareas formales”, en Carabela, 43, 81-94.

Figueras, N., 2008. “El MCER, más allá de la polémica”, en Monográficos marcoELE 7, 26-35. Disponible en: http://marcoele.com/el-mcer-mas-alla-de-la-polemica

García Santa-Cecilia, A., 2007. “Plan curricular del Instituto Cervantes”, en marcoELE [en línea], 5. Disponible en: http://marcoele.com/descargas/5/entrevista-garciasantacecilia.pdf

Gómez del Estal, M. y Zanón, J., 1999. “Tareas formales para la enseñanza de la gramática en la clase de español”, en J. Zanón, ed. La enseñanza del español mediante tareas. Madrid: Edinumen, 73-99.

Hulstijn, J.H., 1995. “Not all grammar rules are equal: Giving grammar instruction its proper place in foreign language teaching”, en R. Schmidt, ed. Attention and Awareness in Foreign Language Learning. Honolulu: University of Hawaii, 359-386.

Instituto Cervantes, 2006. Plan curricular del Instituto Cervantes. Niveles de referencia para el español. Madrid: Biblioteca Nueva.

Long, M.H., 1983. “Does second language instruction make a difference? A review of research”, en Tesol Quarterly, 17 (3), 359-382.

Navarro Giner, R.M. y Navarro Serrano, P., 2008. “Cómo aplicar los niveles de referencia a la elaboración de materiales didácticos: estudio sobre Pasaporte A1”, en marcoELE [en línea], 6. Disponible en: http://marcoele.com/descargas/6/navarro-navarro-equivalencias_niveles.pdf [Fecha de consulta 15 octubre 2014]

Slagter, P.J., 1979. Un nivel umbral. Estrasburgo: Consejo de Europa.

Notas