Artículos

Exceso y descontextualización de la experiencia emocional positiva: cuando lo bueno deja de ser bueno

Excess and decontextualization of positive emotional experience: When good is no longer good enough

Exceso y descontextualización de la experiencia emocional positiva: cuando lo bueno deja de ser bueno

Anuario de Psicología, vol. 45, núm. 3, 2015

Universitat de Barcelona

Resumen: Este estudio analiza la experiencia emocional positiva desde un punto de vista reflexivo tratando de responder dos cuestiones principales: (a) ¿las emociones positivas son siempre saludables (es decir, bajo cualquier circunstancia y en cualquier situación)? y (b) ¿hay un límite a partir del cual la intensidad o la frecuencia emocional positiva dejan de ser favorables para convertirse en insanas? Los resultados de este análisis apoyan la idea de que la funcionalidad de la emoción positiva debe entenderse siempre contextualizadamente; y que existe un punto óptimo a partir del cual las emociones positivas podrían generar resultados desventajosos. Este punto óptimo estaría estrechamente ligado al proceso de regulación afectiva

Palabras clave: emociones positivas, análisis crítico, ventajas, desventajas.

Abstract: This study analyzes the positive emotional experience from a reflective perspective trying to answer two main questions: (a) are positive emotions always beneficial (i.e. under any circumstances and in any situation)? and (b) is there any limit from which the positive emotional intensity or frequency cease to be favorable to become insane? The results of this analysis support the idea that the function of positive emotion must be always understood in context; besides, there is an optimal point from which positive emotions could generate disadvantageous results. This optimal moment would be closely linked to the process of affective regulation. Too intense and permanent positive emotions would generate counter-productive effects on psychosocial well-being. Examining the 'limits' of positive emotions allows a more complete picture of their benefits enabling a more critical and accurate approach to the issue

Keywords: Positive emotions, critical approach, advantages, disadvantages.

Introducción

El estudio científico de las fortalezas y recursos psicológicos no es nuevo. Sus antecedentes más antiguos se remontan a los primeros postulados de la psicología humanista y de la psicología de la salud (Compton, 2005; Warmoth, Resnick, y Serlin, 2001). Sin embargo, en los últimos años, el estudio, la promoción, y la divulgación general acerca de las virtudes y fortalezas humanas se ha incrementado exponencialmente, especialmente en el marco de la psicología positiva (Vázquez, 2006).

Dentro de las cualidades que más valora esta corriente se encuentran las emociones positivas, consideradas como una de las cuatro vías de acceso a la felicidad (Seligman, 2005). Muchos de los estudios realizados dentro de esta línea (Boehm y Lyubomirsky, 2008; Fredrickson y Branigan, 2005; Johnson, Waugh y Fredrickson, 2010; Oros, 2005; 2009; Ren, Hu, Zhang y Huang, 2010; Richaud de Minzi y Oros, 2009) han documentado enfáticamente las ventajas de la experiencia emocional positiva, concluyendo que las personas que experimentan con frecuencia alegría, serenidad, gratitud y satisfacción personal son más saludables, tienen mejor ajuste psicosocial, cognitivo y académico, y afrontan de mejor manera las dificultades cotidianas. Dichas conclusiones han sido extraídas de investigaciones empíricas realizadas en condiciones controladas y utilizando los procedimientos estándar de la metodología científica. No obstante, y a pesar del indiscutible grado de fiabilidad de estos hallazgos, vale la pena plantearse algunos interrogantes que permitan alcanzar una visión más completa del fenómeno emocional y de sus consecuencias sobre la salud. Desde mi punto de vista hay al menos dos preguntas importantes que deben ser hechas: (a) ¿las emociones positivas son siempre saludables (es decir, bajo cualquier circunstancia y en cualquier situación)? y (b) ¿hay un límite a partir del cual la intensidad o frecuencia emocional positiva deja de ser favorable para convertirse en insana?

Aunque pocas, algunas investigaciones ya han arrojado algo de luz sobre estas cuestiones, pero a mi juicio, los resultados no han trascendido lo suficiente y es necesario seguir indagando sobre el tema. Un análisis profundo del asunto ayudaría a evitar la mirada desmedidamente ingenua o simplista que han adoptado algunos psicólogos respecto a los procesos positivos, y a reconsiderar el estudio de los mismos desde una perspectiva más crítica y reflexiva, teniendo en cuenta las diferencias individuales y la importancia de las particularidades culturales a la hora de interpretar los potenciales beneficios de las emociones positivas. De hecho, una de las críticas más frecuentes que se han realizado a las investigaciones dentro del marco de la psicología positiva, se refiere precisamente a este aspecto (Lazarus, 2003; Held, 2004).

Por tal motivo, además de abultar el cuerpo de conocimientos acerca de los aspectos más favorables de las emociones positivas y de su impacto sobre la salud, resulta acertado sumar también a la distinción de las circunstancias que pueden definir cuándo y hasta qué punto puede resultar realmente positiva una emoción positiva y cuándo no (Vázquez, 2013). Bajo esta consideración, el objetivo de este trabajo es proponer un análisis reflexivo, basado en la evidencia, para dar respuesta a los dos interrogantes anteriormente mencionados.

Método

Se desarrolló un estudio teórico, de carácter analítico-reflexivo, consultando fuentes primarias de alcance internacional, en idioma español e inglés, publicadas en las últimas dos décadas. La localización de las fuentes se realizó mediante las bases de datos EBSCOhost, PsycINFO y Google Scholar. Se seleccionaron aquellas producciones científicas que a criterio del autor se alineaban más directamente con el propósito de la investigación y daban cuenta del grado de conocimiento sobre el tema.

Desarrollo

¿Las emociones positivas son siempre saludables (es decir, bajo cualquier circunstancia y en cualquier situación?

Responder este interrogante implica necesariamente definir qué se entiende por emoción positiva, más específicamente, qué es lo positivo de una emoción positiva. La respuesta a esta pregunta sigue generando intriga y debate entre los investigadores (Diener, 2003), y requiere de un análisis mucho más complejo y profundo de lo que podría abordar este artículo. Sin embargo, a los efectos de aclarar el punto que traigo a reflexión, trataré de presentar aquí una posible solución.

Lazarus (2003) menciona que usualmente se considera como emoción positiva a aquella que: (a) involucra una sensación subjetiva de placer; (b) surge como consecuencia de una situación de vida favorable; y/o (c) tiene implicaciones positivas para quien la experimenta y su entorno social. La sensación subjetiva de placer (valencia) es quizá el criterio más importante para atribuir el sentido positivo a una emoción; para ser positiva, la emoción siempre debe ser agradable, gustosa. Sin embargo, los criterios b y c pueden ser menos determinantes. Por ejemplo, a diferencia de lo que postula el criterio b, se sabe que algunas emociones positivas, como el alivio y la esperanza, surgen especialmente en situaciones de vida desfavorables (Lazarus, 2000). Por otra parte, existen emociones positivas como la alegría y la felicidad, que implican una agradable sensación subjetiva, son disparadas por circunstancias benevolentes, y suponen ciertas consecuencias individuales positivas sobre quien las experimenta, pero pueden tener paradójicamente un valor social negativo, incumpliéndose así el criterio c. Un ejemplo de esto lo proporcionaría el caso en que la felicidad de un individuo supone una fuente de infelicidad para otros (Lazarus, 2003). En esta situación particular, quizá una de las combinaciones más complejas de analizar, cabría preguntarse si es prudente o no atribuir un sentido positivo a esta emoción.

Personalmente, considero que el incumplimiento de los supuestos c y b, no invalida el carácter positivo de una experiencia emocional (en el último ejemplo, la felicidad seguiría considerándose como una emoción positiva para quien la experimenta aunque resulte en desdicha para otros), pero debería activar una alarma que invite a reconsiderar contextualizadamente los alcances de su función social y efectos favorables. Esto quiere decir que en algunas ocasiones las emociones positivas (desde el punto de vista hedónico) pueden no ser saludables o beneficiosas para todos los actores implicados en una situación. Por lo tanto, la investigación empírica del desarrollo positivo debería centrarse en el estudio de la persona, pero enfatizando el hecho de que ésta funciona y se desenvuelve como parte activa de un sistema integrado persona-medioambiente (Magnusson y Mahoney, 2007).

Emociones positivas y emociones negativas: un balance necesario

El enfoque recién desarrollado implica vencer la tendencia a polarizar las consecuencias emocionales, atribuyendo lo bueno a las emociones positivas y lo malo a las negativas, y aceptar que las emociones positivas no siempre tienen resultados favorables, o al menos no en todos los dominios de análisis (Diener, 2003; Vázquez, 2013). Su efecto saludable depende del contexto, de las diferencias individuales, y de la capacidad de poder regular adecuadamente la intensidad de su experiencia y expresión, como se verá más adelante. Por eso mismo, se ha recomendado que el estudio de las emociones positivas, desde una perspectiva meramente hedonista, se complemente con el estudio de los compromisos, las relaciones, los significados y los logros, para poder establecer si contribuyen significativamente al funcionamiento saludable (Castro Solano, 2010; Seligman, 2012).

El hecho de que el carácter funcional de la emoción dependa de factores personales, sociales y culturales, ha llevado a investigadores como Lazarus (2003) a afirmar que es inadecuado determinar a priori si una emoción es positiva o negativa y que por lo tanto no tendría sentido seguir conservando esta tipología conceptual. En su lugar, propone concentrar el estudio en emociones discretas. Sin embargo, parece más acertado el criterio de Diener (2003); Tennen y Affleck (2003); y Rand y Snyder (2003), quienes afirman que la distinción entre emociones positivas y negativas tiene una considerable utilidad teórica y práctica, y que el nivel de análisis de la emoción, más general o más discreto, debería fijarse en función de los objetivos del investigador. Además, desde mi perspectiva, lo que en realidad sería inapropiado, no es la distinción entre emociones positivas y negativas, sino la atribución automática del carácter funcional o saludable a todas las emociones positivas (y su contrario a las emociones negativas).

Siguiendo esta línea, deberíamos objetar aquellas perspectivas simplistas que proponen suprimir las emociones negativas y desarrollar las positivas para alcanzar salud mental. No se trata de "sacar y poner" sino de lograr un balance apropiado entre las diferentes experiencias emocionales (Aspinwall y Staudinger, 2007; Larsen, Hemenover, Norris y Cacioppo, 2007). Las emociones negativas, reguladas y bien expresadas, también tienen un rol importante para el desarrollo del potencial humano (Stokols, 2007). Por lo tanto, no es su ausencia lo que define una buena vida (Ryff y Singer, 2007). El funcionamiento emocional saludable implica una diversidad de estados emocionales, tanto negativos como positivos. En la vida suceden cosas malas y la respuesta saludable es sentir tristeza, dolor, frustración, miedo, ira o vergüenza como resultado de esa experiencia adversa. Por otro lado, también suceden cosas buenas y frente a esto, la respuesta más sana es sentir orgullo, amor, placer, o satisfacción. Por lo tanto, la capacidad para experimentar y expresar equilibradamente ambos tipos de emociones podría ser la clave para el funcionamiento saludable (Ryff, 2003).

La importancia del contexto

Otro punto importante a tratar aquí se refiere a si la promoción de emociones positivas puede resultar saludable en algunos contextos pero no en otros. En nuestros estudios para fortalecer la resiliencia en niños de educación primaria básica, en contextos de riesgo por pobreza (Richaud de Minzi et. al., 2007), hemos incluido como parte de nuestro programa general de intervención la estimulación de la gratitud, la alegría y la satisfacción personal, bajo la premisa de que siempre hay algo positivo por lo cual entusiasmarse o sentir satisfacción, y que estos estados positivos tienen la capacidad de engendrar a su vez nuevos recursos psicológicos que aumentan la resiliencia. En general, los niños participantes estaban expuestos a la marginación social, a la contaminación ambiental, y a las experiencias tempranas de desprotección, abandono físico y afectivo, violencia doméstica y ausencia de los padres; todos éstos, factores de alto riesgo para la salud mental infantil.

Algunas de nuestras tareas consistían en fomentar la alegría, animar a los niños a detectar diariamente situaciones favorables de su ambiente y a desarrollar una actitud y una experiencia emocional agradecida frente a ellas. Esta propuesta, nos enfrentó a la necesidad de analizar detenidamente algunas cuestiones: ¿podía la promoción de la gratitud, la alegría y la satisfacción personal, a diferencia de lo que buscábamos, fomentar en este grupo particular de niños procesos acríticos de acomodación a su situación actual de riesgo? En otras palabras, el desarrollo de una visión positiva de la vida y de la capacidad de sentir placer por lo bueno, ¿podía suscitar una mirada conformista y una actitud de resignación pasiva a las situaciones de adversidad? La posibilidad de que ciertos atributos o procesos psicológicos actúen como fortalezas positivas en un contexto pero resulten negativos en otros, existe, y es una precaución a tener en cuenta (Aspinwall y Staudinger, 2007).

En el caso de nuestro proyecto, las emociones positivas fueron estimuladas al mismo tiempo que se enseñaban modos funcionales de afrontar el estrés, se potenciaban las creencias de autoeficacia, y se promovían las habilidades sociales, entre otros recursos. Los resultados evidenciaron que los niños, lejos de exhibir conductas inadecuadamente pasivas y conformistas, mostraban cambios beneficiosos que les permitían progresar en sus relaciones sociales, aumentar su sentido de valoración personal, detectar más elementos positivos del entorno, e incrementar sus aspiraciones y deseos de cambio y superación (Oros, 2009). Disminuyó el ausentismo y la deserción escolar, siendo un dato especialmente alentador el hecho de que el 90% de los niños hacía planes de iniciar la escuela secundaria, cuando históricamente el porcentaje de niños que aspiraba a ello era de menos del 30% (Iglesias y López, 2009).

De todos modos, resulta legítimo preguntarse si se hubieran conseguido estos mismos resultados al actuar únicamente sobre las emociones positivas. ¿Pueden la alegría, la gratitud y la satisfacción personal, despojadas de los procesos de empoderamiento, resultar herramientas promotoras de salud mental en contextos de extrema pobreza y adversidad? La respuesta más acertada parece ser: depende. Depende de cómo se proyecte la intervención y cuál sea su objetivo último; de cómo se le explique al niño el propósito de estas acciones y de cómo él procese esta explicación. Depende de la pericia del interventor para advertir inmediatamente si alguna pauta de intervención puede estar siendo mal interpretada o resultando contraproducente. Cuando no se toman los recaudos necesarios, cuando no se tiene suficiente experiencia, cuando no se ha explorado previamente a qué tipo de adversidad están expuestos los destinatarios del programa y qué actitud manifiestan ellos hacia esta realidad, puede existir la posibilidad de que la promoción de atributos positivos no sólo no logre su propósito de crecimiento psicológico sino que incluso lo socave. Por el contrario, cuando el fortalecimiento de las emociones positivas en poblaciones vulnerables es cuidadosamente planificado, tomando en consideración la dependencia contextual de sus potenciales beneficios, pueden alcanzarse logros insospechados. Las emociones positivas favorecen una evaluación menos amenazante de las situaciones adversas, y más favorable de los recursos disponibles para hacerle frente. Estimulan el razonamiento flexible, creativo, eficiente e integrativo, favorecen la aparición de conductas innovadoras, movilizan la autoprotección en situaciones negativas, ayudan a mantener esfuerzos perseverantes en situaciones difíciles, y previenen el estancamiento y la paralización (Folkman y Moskowitz, 2000). Siempre que se hayan atendido las precauciones antes mencionadas, no hay razón para pensar que las personas que proceden de contextos desfavorecidos no pueden beneficiarse con la estimulación de emociones positivas. De todos modos, el estudio empírico de la dependencia contextual de los beneficios de las emociones positivas sigue siendo un reto para la psicología actual. Los investigadores de este campo, deberíamos prestar mayor atención a estos asuntos para poder determinar bajo qué condiciones las emociones positivas resultan saludables y bajo qué circunstancias pueden no serlo.

¿Hay un límite a partir del cual la intensidad o frecuencia emocional positiva deja de ser favorable para convertirse en insana?

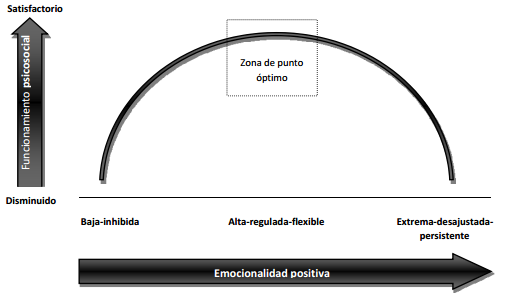

Intuitivamente, parece probable que la experiencia exagerada de ciertas emociones positivas pueda conducir a una desorganización de la conducta en lugar de resultar un motivador vital. Sin embargo, es muy complejo determinar cuál es la dosis justa de positividad más allá de la cual se pronostican resultados negativos. Lo que sí se sabe es que valores altos o moderados pueden producir mejores resultados que valores extremos (Fredrickson, 2013; Grant & Schwartz, 2011), tendencia que se ha observado también en relación a la frecuencia con que se experimentan las emociones positivas (Rego, Sousa, Marques, & Cunha, 2012;). En este sentido, podría pensarse que la relación entre la intensidad o frecuencia de una emoción positiva y el buen desempeño social o cognitivo adoptaría la forma de una U invertida, recordándonos la conocida ley de Yerkes y Dodson (1908) (ver figura 1, página siguiente). De acuerdo a esta hipótesis,

[...]el incremento en la intensidad de la emoción, a partir de un punto cero, va acompañado de un incremento en la calidad de la actuación y en su función adaptativa hasta llegar a un punto óptimo, que generalmente coincide con los niveles moderados. Pasado este punto, el incremento en la intensidad lleva a un deterioro y a la desorganización de la conducta (Broadhurst, 1959, citado por Garrido Gutiérrez, 2000, p. 77).

De este modo, emociones positivas muy intensas pueden estar reflejando falta de autorregulación, lo que a su vez puede dar lugar al comportamiento desorganizado o desadaptativo. Por ejemplo, se ha observado que aquellos niños que son temperamentalmente más proclives a experimentar fuertes niveles de placer y alegría, suelen presentar una baja autorregulación y un elevado nivel de actividad e impulsividad que los conduce en más de una ocasión a comportarse de forma inadecuada (Kochanska y Knaack, 2003; Kochanska, Murray y Harlan, 2000; Rothbart, Ahadi, Hershey y Fisher, 2001). La revisión teórica y el trabajo empírico de Sallquist et al. (2009) aportan más indicios de que el afecto positivo muy intenso se asocia desde la niñez a una baja competencia social, una escasa prosocialidad, y altos niveles de agresión y de otros problemas externalizantes. También Diener, Sandvik y Pavot (1991), mencionan que valores extremos de emocionalidad positiva pueden contrarrestar los efectos positivos de estas experiencias a largo plazo. Se ha visto por ejemplo, que las personas que informan una intensidad muy alta de emociones positivas, también son proclives a experimentar una intensidad muy alta de emociones negativas, asumiendo el costo que esto implica para la salud física y mental.

Figura 1

Proyección visual de la relación entre la emocionalidad positiva (intensidad y frecuencia) y el funcionamiento psicosocial.

Algunos ejemplos concretos

La compasión, la alegría y el orgullo aportan buenos ejemplos de cómo los efectos saludables de las emociones positivas pueden desaparecer o incluso dar lugar a resultados negativos, sin un proceso adecuado de regulación afectiva.

La compasión, también llamada simpatía o empatía emocional, implica la capacidad de sintonizar afectivamente con la emoción del otro, y el deseo o intención de aumentar su bienestar. Valores normalmente elevados de compasión-simpatía inhiben la agresividad, promueven el comportamiento social, la asertividad, la capacidad de perdón, y el buen manejo del estrés interpersonal (Carlo, McGinley, Hayes, Batenhorst, y Wilkinson, 2007; Macaskill, Maltby y Day, 2002; Mestre, Samper García y Frías Navarro, 2002). Sin embargo, valores extremos y poco dominados, denotan incapacidad para poder tomar distancia del sufrimiento del otro y pueden resultar problemáticos e incluso incapacitar a las personas para brindar la ayuda que desean dar (Lazarus, 2000). El distrés psicológico y la fatiga por compasión, habitualmente experimentados por profesionales de la salud y socorristas, son buenos ejemplos de una excesiva compasión que no ha podido ser manejada. Específicamente con respecto al distrés o malestar empático, se ha observado que tiene un efecto contrario sobre el razonamiento moral y el comportamiento prosocial, en comparación al efecto positivo de otros aspectos empáticos como la toma de perspectiva, la preocupación empática o los valores adecuados de simpatía (Samper, Díez y Martí, 1998; Trommsdorff, Friedlmeier y Mayer, 2007; Carlo, Eisenberg y Knight, 1992; Eisenberg, 2010).

La alegría y el entusiasmo son emociones que llevadas al extremo, también pueden generar inconvenientes. Gruber (2011) propuso la sigla PEP (Positive Emotion Persistence) para hacer referencia a un estado en el cual la emoción positiva, además de ser anormalmente intensa, se experimenta de forma persistente incluso cuando las circunstancias no lo ameritan, es decir, frente a estímulos neutros o incluso aversivos. Este modelo explica bien la experiencia emocional de personas con trastorno bipolar o propensión a la manía. En este caso, los individuos experimentan alegría o placer con gran intensidad y frecuencia, sin embargo, esta experiencia, por ser desmedida y no ajustada a las condiciones del entorno, no conduce a un real estado de bienestar psicológico y ajuste social (Dutra et al., 2014; Park et. al, 2014). Valores extremos de alegría reflejarían un estado de euforia, exuberancia y entusiasmo desenfrenado, que puede llevar a la persona a ser imprudente, distraída, y proclive a desarrollar problemas externalizantes y a tener una baja orientación a la prosocialidad, incluso desde la niñez (Rydell et al., 2003). Como puede verse, en casos límite como éste, la emoción positiva dejaría de cumplir con sus funciones inherentes de ampliación y mejoramiento de los procesos cognitivos de atención, razonamiento, y flexibilidad, que acertadamente propone el modelo de Fredrickson (1998), abandonando su propensión a lo saludable para volverse incluso peligrosa.

Por su parte, el orgullo implica la sensación de valía personal, el fomento del propio yo, y la autoatribución de logros importantes (Lazarus, 2000), por lo que se encuentra muy relacionado al concepto de autoestima. Los sentimientos de orgullo tienen fuertes repercusiones positivas en diferentes dominios del funcionamiento psicológico (Tracy y Robins, 2004). Sin embargo, esta emoción tiene también su contraparte negativa. Cuando es experimentada con una intensidad desmesurada conduce a lo que comúnmente denominamos arrogancia. Mientras que el orgullo sano o auténtico resulta de atribuciones a causas internas, inestables, específicas y controlables, el orgullo arrogante deviene de atribuciones a causas internas, pero estables, globales, y no controlables. La actitud excesivamente orgullosa, vanidosa y narcisista se asocia con conductas agresivas y comportamientos antisociales (Tracy, Cheng, Robins, y Trzesniewski, 2009), despierta reacciones de rechazo y crítica social, y aumenta la probabilidad de establecer evaluaciones negativas y despreciativas hacia otros, lo cual amplifica las reacciones sociales de exclusión (Lazarus, 2000). Sería muy interesante conocer el punto exacto a partir del cual podríamos predecir resultados negativos, sin embargo se requiere todavía más investigación acerca de cuándo y cómo una autovaloración exagerada y autoengañosa traspasa el terreno de lo saludable para convertirse en un egocentrismo poco adaptativo o incluso destructivo (Norem y Chang, 2002).

Conclusión

Durante los últimos diez años la comunidad científica ha avanzado significativamente en la comprensión de la experiencia emocional positiva y su función salugénica. En ese orden, se ha podido ratificar que las emociones de tono positivo contribuyen a mantener y mejorar las capacidades cognitivas, físicas y sociales. Nuevos descubrimientos en esta línea han posibilitado la creación de herramientas y estrategias que han resultado útiles para fomentar el crecimiento psicológico de diferentes grupos humanos. Sin embargo, menos se ha explorado qué sucede cuando las emociones positivas surgen en un contexto incongruente o cuando su intensidad sobrepasa ciertos límites saludables.

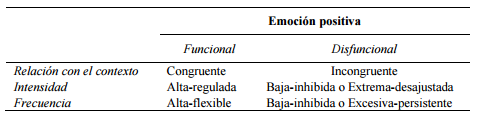

El objetivo de este trabajo ha sido realizar un análisis reflexivo, considerando evidencias empíricas previas, sobre la funcionalidad y alcance saludable de las emociones positivas. Los trabajos revisados en este artículo apoyan la idea de que la funcionalidad de la emoción positiva debe entenderse siempre contextualizadamente, y que aunque en la mayoría de las circunstancias la emoción positiva actúa promoviendo la salud, en ciertas otras puede acarrear consecuencias sociales y psicológicas negativas. Además, este artículo aporta evidencias de que existe un punto óptimo a partir del cual las emociones positivas podrían generar resultados desventajosos. Este punto óptimo estaría estrechamente ligado al proceso de regulación de la intensidad y la frecuencia emocional. Emociones positivas demasiado intensas y permanentes generarían efectos contraproducentes sobre el bienestar psicosocial mientras que emociones positivas bien reguladas favorecerían un funcionamiento psicosocial satisfactorio (ver tabla 1).

En línea con este argumento, podríamos preguntarnos cómo es posible entonces que en nuestros estudios previos con niños y adolescentes, valores altos, o incluso máximos, en las escalas de emociones positivas se asociaron a buenos indicadores psicosociales (ver Oros, 2014). Esto se debe a que las escalas utilizadas en dichos estudios fueron elaboradas para evaluar valores de emocionalidad positiva elevadamente sanos o dentro de los parámetros funcionales. Responder afirmativamente a ítems como "me divierto mucho con las cosas que hago", "estoy muy orgulloso de mis logros", "me pone triste ver a alguien que sufre" no denota una naturaleza emocional desmedida o descontextualizada, y es muy diferente a dar respuestas afirmativas a ítems del tipo "me da risa cuando me cuentan una mala noticia", "me divierte ver cómo los demás se equivocan", "cuando gano un juego que me gusta reacciono demasiado fuerte", "cuando veo que alguien está triste, no puedo dejar de sentir angustia ni puedo concentrarme en mis cosas", o "siento que soy mucho mejor que los demás", etc. Existen cuestionarios en idioma inglés que permiten evaluar intensidades marginalmente inadecuadas de emociones positivas (ver Eisenberg, Fabes, Murphy, Maszk, Smith y Karbon, 1995; Rydell et. al, 2003); sin embargo, su uso y adaptación aún no ha trascendido lo suficiente en países de habla hispana. Éste es un reto importante para nuestra disciplina actual; se espera que en futuras investigaciones se concreticen estudios psicométricos que permitan luego contrastar algunas de las hipótesis o conjeturas aquí expresadas.

Por último, veo necesario que el análisis de los límites de la experiencia emocional positiva no se detenga a un nivel de discusión teórica. Es crucial que se desarrollen nuevas investigaciones empíricas que permitan estudiar y estimar, contextualizada y reflexivamente, esos umbrales aún difusos a partir de los cuales la experiencia de emociones positivas comienza a volverse desventajosa. La respuesta a cuándo una emoción es positiva en un sentido de utilidad social, en un sentido moral o en un sentido psicológico, no se acaba con un estudio de reflexión, se requiere de repetidas investigaciones básicas que ayuden a descifrar poco a poco este asunto. De acuerdo con Grant & Schwartz (2011), uno de los desafíos de la psicología, especialmente de la psicología positiva, es estudiar con precisión a partir de qué valor, por qué y cuándo comienza una emoción positiva a resultar contraproducente. Este análisis, además de sumar información relevante sobre los niveles óptimos de ciertas fortalezas psicológicas, podría ofrecer una perspectiva más equilibrada de los límites o alcances de la positividad, apaciguando la postura que tienen algunos críticos acerca de esta corriente psicológica (ver Vázquez, 2013).

Conviene señalar finalmente, como una limitación de este trabajo, que el mismo no constituye un estudio de revisión en el sentido estricto, por lo que el grado de exhaustividad de la búsqueda bibliográfica, el proceso de selección de las fuentes y de valoración de las mismas no siguió los criterios estándar de un estudio teórico de revisión. El propósito del mismo fue realizar una reflexión teórica, tomando como base evidencias empíricas proporcionadas por estudios previos, de habla hispana e inglesa, sin pretender abarcar toda la información disponible. De todas maneras, las conclusiones extraídas a partir de este análisis pueden constituir una base para futuras investigaciones en la línea, especialmente en países latinoamericanos donde la investigación sobre este tópico es aún bastante exigua.

Referencias

Aspinwall, L., & Staudinger, U. (2007). Una psicología del potencial humano. Algunas aplicaciones centrales de un campo emergente. En L. G. Aspinwal y U. M. Staudinger (Eds.), Psicología del potencial humano (pp. 27-44). Barcelona: Gedisa.

Boehm, J.K. & Lyubomirsky, S. (2008) Does happiness promote career success? Journal of Career Assessment, 101-16.

Carlo, G., Eisenberg, N., & Knight, G.P. (1992). An objective measure of adolescents' prosocial moral reasoning. Journal of Research on Adolescence, (4), 331-349.

Carlo, G., McGinley, M., Hayes, R., Batenhorst, C., & Wilkinson, J. (2007). Parenting styles or practices? Parenting, sympathy, and prosocial behaviors among adolescents. The Journal of Genetic Psychology(2), 147-176.

Castro Solano, A. (2010). Fundamentos de la Psicología Positiva. Buenos Aires: Paidós.

Compton, W.C. (2005). Introduction to Positive Psychology. California: Thompson Wadsworth.

Diener, E. (2003). What is positive about Positive Psychology: The curmudgeon and pollyanna. Psychological Inquiry(2), 115-120.

Diener, E., Sandvik, E., & Pavot, W. (1991). Happiness is the frequency, not the intensity, of positive versus negative affect. En F. Strack, M. Argyle, N. Schwarz (Eds.) Subjective well-being an interdisciplinary perspective (pp. 119-140). Oxford: Pergamon Press.

Dutra, S.J., West, T.V., Impett, E.A., Oveis, C., Kogan, A., Keltner, D., & Gruber, J. (2014). Rosecolored glasses gone too far? Mania symptoms predict biased emotion experience and perception in couples. Motivation and Emotion(1), 157-165.

Eisenberg, N. (2010). Empathy-related responding: Links with selfregulation, moral judgment, and moral behavior. In M. Mikulincer & P. R. Shaver (Eds.), Prosocial motives, emotions, and behavior: The better angels of our nature (pp. 129-148). Washington, DC: American Psychological Association.

Eisenberg, N., Fabes, R., Murphy, B., Maszk, P., Smith, M., & Karbon, M. (1995). The role of emotionality and regulationin children's social functioning: A longitudinal study. Child Development, 1360-1384.

Folkman, S., & Moskowitz, J. T. (2000). Stress, positive emotion, and coping. Current Directions in Psychological Science(4), 115-118.

Fredrickson, B.L. (1998). What good are positive emotions? Review of General Psychology, 300-319.

Fredrickson, B.L. (2013). Updated thinking on positivity ratios. American Psychologist, 814-822.

Fredrickson, B.L., & Branigan, C. (2005). Positive emotions broaden the scope of attention and thought-action repertoires. Cognition and Emotion(3), 313-332.

Garrido Gutiérrez, I. (2000). Psicología de la emoción. Madrid: Síntesis.

Grant, A.M. & Schwartz, B. (2011). Too much of a good thing the challenge and opportunity of the inverted U. Perspectives on Psychological Science(1), 61-76.

Gruber, J. (2011). Can feeling too good be bad? Positive emotion persistence (PEP) in bipolar disorder. Current Directions in Psychological Science, (4), 217-221.

Held, B. S. (2004). The Negative Side of Positive Psychology. Journal of Humanistic Psychology, 9-46.

Iglesias, F., & López, M. (2009Reporte de resultados post-intervención del Programa Sin afecto no se aprende ni se creceInforme Técnico. Entre Ríos: Universidad Católica Argentina.

Johnson, K.J., Waugh, C.E., & Fredrickson, B.L. (2010). Smile to see the forest: Facially expressed positive emotions broaden cognition. Cognition and Emotion(2), 299-321.

Kochanska, G., & Knaack, A. (2003). Effortful control as a personality characteristic of Young children: Antecedents, correlates, and consequences. Journal of Personality(6), 1087-1112.

Kochanska, G., Murray, K.T. & Harlan, E.T. (2000). Effortful control in early childhood: Continuity and change, antecedents, and implications for social development. Developmental Psychology, 220-232.

Larsen, J.T., Hemenover, S.H., Norris, C.J., & Cacioppo, J. T. (2007). Transformar la adversidad en ventaja: las virtudes de la coactivación de emociones positivas y negativas. En L.G. Aspinwal & U. M. Staudinger (Eds.), Psicología del Potencial humano (289-308). Barcelona: Gedisa.

Lazarus, R.S. (2000). Estrés y emoción. Manejo e implicaciones en nuestra salud. Bilbao: Desclée De Brouwer.

Lazarus, R.S. (2003). Does the positive psychology movement have legs? Psychological Inquiry, 93-109.

Macaskill A.; Maltby, J. & Day, L. (2002), Forgiveness of Self and Others and Emotional Empathy. School of Social Science and Law Sheffield Hallam University, United Kingdom. The Journal of Social Psychology(5), 663-665.

Magnusson, D. & Mahoney, J.L. (2007). Un enfoque holístico de la persona para investigar el desarrollo positivo. En L. G. Aspinwal y U. M. Staudinger (Eds.), Psicología del potencial humano (309-332). Barcelona: Gedisa.

Mestre, V., Samper García, P., & Frías Navarro, M. (2002). Procesos cognitivos y emocionales predictores de la conducta prosocial y agresiva: La empatía como factor modulador. Psicothema(2), 227-232.

Norem, J.K. & Chang, E.C. (2002). The positive psychology of negative thinking. Journal of Clinical Psychology, 993-1001.

Oros, L.B. (2005). Una propuesta para medir y fortalecer las emociones positivas en niños carenciados. En J. R. Vivas (Comp.), Las ciencias del comportamiento en los albores del siglo XXI (pp.142-144). Mar del Plata: Universidad Nacional de Mar del Plata.

Oros, L.B. (2009). Impacto de una intervención continua para estimular las emociones positivas en niños y niñas afectados por la pobreza. En M.C. Richaud de Minzi & J.E. Moreno (Eds.), Recientes desarrollos iberoamericanos en investigación en Ciencias del Comportamiento (pp. 243-255). Buenos Aires: CIIPME-CONICET.

Oros, L. B. (2014). Studies on positive emotions in children: Current status and future direction for research and practice. En A. Castro Solano (Ed.), Positive Psychology in Latin America. Cross-cultural advancements in Positive Psychology (pp.141-159). New York: Springer.

Park, J., Ayduk, O., O'Donnell, L., Chun, J., Gruber, J., Kamali, M., McInnis, M., Deldin, P., & Kross, E. (2014). Regulating the high: Cognitive and neural processes underlying positive emotion regulation in bipolar I disorder. Clinical Psychological Science, (6), 661-674.

Rand, K.L. & Snyder, C.R. (2003). A reply to Dr. Lazarus, the evocator emeritus. Pyschology Inquiry(2), 148-153.

Rego, A., Sousa, F., Marques, C., & Cunha, M. P. E. (2012). Optimism predicting employees' creativity: The mediating role of positive affect and the positivity ratio. European Journal of Work and Organizational Psychology(2), 244-270.

Ren, J., Hu, L., Zhang, H. & Huang, Z. (2010). Implicit positive emotion counteracts ego depletion. Social Behavior and Personality(7), 919-928.

Richaud de Minzi, M.C. & Oros, L. (2009, junio). Emociones positivas, flexibilidad cognitiva y afrontamiento del estrés en niños. En M. V. Mestre (Pres.), Emociones positivas y prosocialidad. Simposio en el Thirty-two American Congress of Psychology, Guatemala.

Richaud de Minzi, M.C., Lemos, V., Oros, L., Ghiglione, M., Iglesias, F., López, M., & Apaz, A. (2007). Sin afecto no se aprende ni se crece: un programa para fortalecer los recursos afectivos, cognitivos y lingüísticos en contextos de riesgo por pobreza. Informe Técnico PICT 2007-01597.

Rydell, A.M., Berlin, L. & Bohlin, G. (2003). Emotionality, emotion regulation and adatation among 5- to 8-year-old children. Emotion(1), 30-47.

Ryff, C.D. (2003). Corners of myopia in the Positive Psychology parade. Psychological Inquiry(2), 153-159.

Ryff, C.D. & Singer, B. (2007). Ironías de la condición humana: bienestar y salud en el camino a la mortalidad. En L.G. Aspinwal y U.M. Staudinger (Eds.), Psicología del potencial humano (367-388). Barcelona: Gedisa.

Rothbart M.K., Ahadi S.A., Hershey K.L. & Fisher P. (2001). Investigations of temperament at three to seven years: The Children's Behavior Questionnaire. Child Development72, 1394-1408.

Sallquist, J.V., Eisenberg, N., Spinrad, T.L., Reiser, M., Hofer, C., Zhou, Q. & Eggum, N. (2009). Positive and negative emotionality: trajectories across six years and relations with social competence. Emotion(1), 15.

Samper, P., Díez, I. & Martí, M. (1998). Razonamiento moral y empatía. En D. Valiña y M.J. Blanco (Eds.), I Jornadas de Psicología del Pensamiento (pp. 389-404). Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela.

Seligman, M.E.P. (2005). La auténtica felicidad. Buenos Aires: Byblos

Seligman, M.E.P. (2012). Flourishing. A visionary new understanding of happiness and well-beingNew York: Free Press.

Stokols, D. (2007). Ecología del potencial humano. En L.G. Aspinwal y U.M. Staudinger (Eds.), Psicología del potencial humano (441-455). Barcelona: Gedisa.

Tennen, H. & Affleck, G. (2003). While accentuating the positive, don't eliminate the negative or Mr. in-betweenPsychology Inquiry(2), 163-169.

Tracy, J.L., Cheng, J.T., Robins, R.W. & Trzesniewski, K.H. (2009). Authentic and hubristic pride: The affective core of self-esteem and narcissism. Self and Identity(2-3), 196-213.

Tracy, J. L. & Robins, R.W. (2004). Show your pride: Evidence for a discrete emotion expression. Psychological Science(3), 194-197.

Trommsdorff, G., Friedlmeier, W. & Mayer, B. (2007). Sympathy, distress, and prosocial behavior of preschool children in four cultures. International Journal of Behavioral Development(3), 284-293.

Vázquez, C. (2006). La psicología positiva en perspectiva. Papeles del Psicólogo(1), 1-2.

Vázquez, C. (2013). La psicología positiva y sus enemigos: una réplica en base a la evidencia científica. Papeles del Psicólogo(2), 91-115.

Warmoth, A., Resnick, S. & Serlin, I. (2001). Contributions of Humanistic Psychology to Positive Psychology. Recuperado de http://union-street-health-associates.com/articles/HumanisticPsych-PositivePsych.pdf

Yerkes, R.M. & Dodson, J.D. (1908). The relation of strength of stimulus to rapidity of habitformation. Journal of Comparative Neurology and Psychology(5), 459-482.